La séparation et la transmutation des éléments radioactifs à ... - CEA

La séparation et la transmutation des éléments radioactifs à ... - CEA

La séparation et la transmutation des éléments radioactifs à ... - CEA

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>CEA</strong> i Décembre 2012<br />

d’étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> d’expériences d’irradiation menées en France <strong>et</strong> en<br />

Europe. Cependant, compte tenu <strong>des</strong> difficultés rencontrées <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> questions restant en suspens, c<strong>et</strong>te voie est aujourd’hui<br />

considérée comme moins attractive que celle m<strong>et</strong>tant en œuvre<br />

une matrice uranium, présentée dans le chapitre suivant.<br />

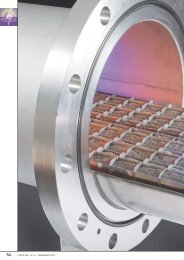

Figure 23 : schéma du dispositif<br />

d’irradiation expérimental<br />

3.2.2.2. Mode hétérogène en couvertures<br />

(CCAM)<br />

[DTS-15]<br />

Au vu <strong>des</strong> nombreuses inconnues demeurant quant <strong>à</strong> l’utilisation<br />

d’une matrice inerte, son remp<strong>la</strong>cement par de l’uranium<br />

offre <strong>des</strong> avantages évidents en termes de connaissance<br />

<strong>des</strong> combustibles <strong>et</strong> de faisabilité de traitement. Aussi, <strong>la</strong><br />

<strong>transmutation</strong> hétérogène dans <strong>des</strong> couvertures chargées en<br />

actini<strong>des</strong> mineurs (CCAM) a été considérée comme une voie<br />

plus accessible. Néanmoins, c<strong>et</strong>te proposition est re<strong>la</strong>tivement<br />

récente <strong>et</strong> ne bénéficie pour l’heure d’aucune étude expérimentale<br />

apportant <strong>des</strong> <strong>éléments</strong> de validation.<br />

Le comportement sous irradiation de couvertures contenant<br />

une quantité significative d’actini<strong>des</strong> mineurs, reste empreint<br />

d’incertitu<strong>des</strong>. En eff<strong>et</strong>, les évaluations neutroniques <strong>et</strong> thermomécaniques<br />

re<strong>la</strong>tives aux assemb<strong>la</strong>ges CCAM ont mis en<br />

évidence une forte production de gaz sous irradiation, combinée<br />

<strong>à</strong> <strong>des</strong> niveaux de température modérés dans les pastilles<br />

(500 <strong>à</strong> 1500° C). Une telle combinaison pourrait être propice<br />

<strong>à</strong> un gonflement significatif <strong>des</strong> pastilles d’oxyde d’uranium<br />

chargées en AM <strong>et</strong> conduire <strong>à</strong> une interaction mécanique<br />

forte avec le matériau de gainage <strong>des</strong> <strong>éléments</strong> combustibles.<br />

En eff<strong>et</strong>, <strong>la</strong> chaîne de <strong>transmutation</strong> <strong>des</strong> AM (<strong>et</strong> en particulier<br />

celle de l’ 241 Am) comporte <strong>des</strong> ém<strong>et</strong>teurs alpha <strong>à</strong> vie courte<br />

dont <strong>la</strong> désintégration va entraîner une production importante<br />

d’hélium (les particules α) s’ajoutant aux produits de<br />

fission gazeux (Xe, Kr). Ces gaz, peu ou pas solubles dans le<br />

combustible, participent dans un premier temps au gonflement<br />

du solide, puis diffusent plus ou moins rapidement,<br />

selon <strong>la</strong> température, vers le volume libre du crayon combustible.<br />

En même temps, <strong>des</strong> défauts créés par l’irradiation perm<strong>et</strong>tent<br />

<strong>la</strong> création de cavités qui vont piéger les gaz <strong>et</strong><br />

conduire <strong>à</strong> <strong>la</strong> formation de bulles intra ou intergranu<strong>la</strong>ires,<br />

responsables du gonflement gazeux du combustible. <strong>La</strong> modélisation<br />

de tous ces mécanismes est très complexe <strong>et</strong> nécessite<br />

<strong>des</strong> données généralement peu disponibles dans les<br />

gammes de concentrations en hélium, d’endommagement <strong>et</strong><br />

de températures propres au fonctionnement <strong>des</strong> CCAM.<br />

Dans le but d’apporter rapidement <strong>des</strong> <strong>éléments</strong> de faisabilité <strong>et</strong> <strong>à</strong><br />

défaut de pouvoir réaliser en France <strong>des</strong> irradiations en RNR, <strong>des</strong><br />

premières irradiations de CCAM seront effectuées en réacteur<br />

d’essais MTR 14 qui, grâce <strong>à</strong> leurs caractéristiques neutroniques <strong>et</strong><br />

leur capacité d’instrumentation, perm<strong>et</strong>tent de réaliser <strong>des</strong> expériences<br />

<strong>à</strong> caractère analytique ou « semi-intégral ». L’objectif est<br />

d’acquérir <strong>des</strong> premières données sur le relâchement d’hélium <strong>et</strong><br />

sur le gonflement <strong>des</strong> pastilles de combustible sous irradiation<br />

dans les conditions de fonctionnement propres aux CCAM.<br />

14 – MTR : acronyme de Material Testing Reactor (réacteur d’essai <strong>des</strong> matériaux<br />

comme le réacteur Osiris de Sac<strong>la</strong>y ou le réacteur Jules Horowitz (RJH) en construction<br />

<strong>à</strong> Cadarache)<br />

Un dispositif d’irradiation spécifique (appelé « mini-aiguille ») a<br />

été conçu pour réaliser <strong>des</strong> expériences analytiques en se rapprochant<br />

de conditions isothermes (cf. Figure 23). Il est constitué de<br />

p<strong>et</strong>its disques (4,5 mm de diamètre, 1 mm d’épaisseur) d’oxyde<br />

(U, AM)O 2<br />

(en rose) disposés dans <strong>des</strong> creus<strong>et</strong>s métalliques en<br />

alliage de molybdène (en bleu). Ces derniers absorbent le rayonnement<br />

gamma qu’ils transforment en chaleur de sorte <strong>à</strong> porter<br />

l’ensemble <strong>à</strong> <strong>la</strong> température voulue.<br />

En cohérence avec les teneurs en AM attendues dans les CCAM,<br />

les échantillons contiennent 15 % d’ 241 Am. Plusieurs températures<br />

sont testées (de 500 <strong>à</strong> 1500° C) <strong>et</strong> deux microstructures sont utilisées<br />

pour déterminer l’eff<strong>et</strong> du taux de porosité ouverte sur le relâchement<br />

d’hélium. Enfin, deux vitesses de production d’hélium<br />

sont également testées (en diminuant <strong>la</strong> teneur en 241 Am) de façon<br />

<strong>à</strong> déterminer l’eff<strong>et</strong> de ce paramètre sur le gonflement. Il est en<br />

eff<strong>et</strong> nécessaire de vérifier que le gonflement <strong>des</strong> CCAM irradiées<br />

dans un spectre de MTR est « enveloppe » de celui attendu en<br />

spectre rapide afin de pouvoir ultérieurement exploiter <strong>à</strong> <strong>des</strong> fins<br />

de dimensionnement, les lois qui seront tirées de ces expériences.<br />

Pour tester l’ensemble <strong>des</strong> configurations correspondant <strong>à</strong> <strong>la</strong><br />

grille expérimentale dans un p<strong>la</strong>nning serré, deux irradiations<br />

successives <strong>et</strong> complémentaires ont été programmées <strong>à</strong> un an<br />

d’intervalle : l’irradiation Marios faite dans le réacteur HFR 15<br />

(dans le cadre du proj<strong>et</strong> européen Fairfuels) <strong>et</strong> l’irradiation Diamino<br />

menée dans le réacteur Osiris <strong>à</strong> Sac<strong>la</strong>y, comportant respectivement<br />

quatre <strong>et</strong> six mini-aiguilles, chaque mini-aiguille étant<br />

dédiée <strong>à</strong> l’étude d’une configuration expérimentale.<br />

L’irradiation Marios dans le HFR a débuté en mars 2011 <strong>et</strong> s’est<br />

terminée en mai 2012. Les premiers examens non <strong>des</strong>tructifs sont<br />

attendus en fin d’année 2012. L’irradiation Diamino, initialement<br />

programmée début 2012, a été décalée de quelques mois suite <strong>à</strong><br />

<strong>des</strong> difficultés de fabrication <strong>des</strong> mini-aiguilles. L’ensemble <strong>des</strong><br />

examens post-irradiatoires sera réalisé dans <strong>la</strong> période 2012-2016.<br />

Au-del<strong>à</strong> de ces premiers essais, il est proj<strong>et</strong>é de réaliser <strong>des</strong> irradiations<br />

semi-intégrales sur <strong>des</strong> tronçons d’aiguilles comportant<br />

quelques pastilles : une irradiation dans le réacteur américain<br />

ATR est <strong>à</strong> l’étude dans le cadre d’une col<strong>la</strong>boration avec le DOE<br />

<strong>et</strong> une irradiation dans le réacteur HFR (irradiation Marine) a<br />

été initiée dans le cadre du proj<strong>et</strong> européen Pelgrimm.<br />

Les étapes suivantes comporteront <strong>des</strong> expériences d’irradiation<br />

sur <strong>des</strong> aiguilles complètes représentatives du concept<br />

final, al<strong>la</strong>nt jusqu’<strong>à</strong> une qualification <strong>à</strong> l’échelle d’un ou plusieurs<br />

assemb<strong>la</strong>ges. Le réacteur Astrid sera conçu pour perm<strong>et</strong>tre<br />

<strong>la</strong> réalisation de ces expériences [DTS-16].<br />

15 – High Flux Reactor : réacteur <strong>à</strong> haut flux situé <strong>à</strong> P<strong>et</strong>ten (Pays-Bas).<br />

33