Télécharger le dossier de presse > pdf - 1.88 Mo - Musée du Louvre

Télécharger le dossier de presse > pdf - 1.88 Mo - Musée du Louvre

Télécharger le dossier de presse > pdf - 1.88 Mo - Musée du Louvre

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

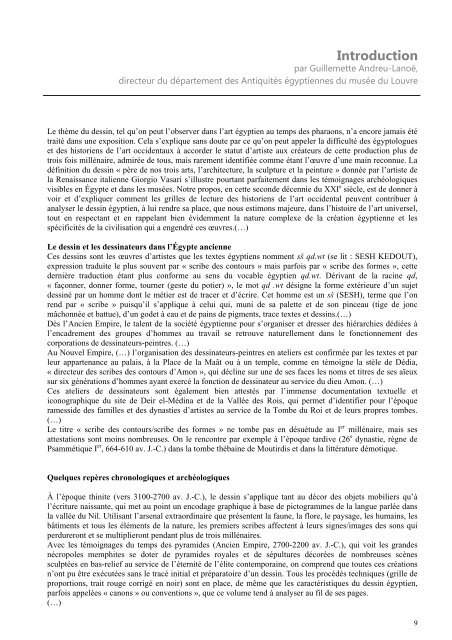

Intro<strong>du</strong>ctionpar Guil<strong>le</strong>mette Andreu-Lanoë,directeur <strong>du</strong> département <strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes <strong>du</strong> musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>Le thème <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin, tel qu’on peut l’observer dans l’art égyptien au temps <strong>de</strong>s pharaons, n’a encore jamais ététraité dans une exposition. Cela s’explique sans doute par ce qu’on peut appe<strong>le</strong>r la difficulté <strong>de</strong>s égyptologueset <strong>de</strong>s historiens <strong>de</strong> l’art occi<strong>de</strong>ntaux à accor<strong>de</strong>r <strong>le</strong> statut d’artiste aux créateurs <strong>de</strong> cette pro<strong>du</strong>ction plus <strong>de</strong>trois fois millénaire, admirée <strong>de</strong> tous, mais rarement i<strong>de</strong>ntifiée comme étant l’œuvre d’une main reconnue. Ladéfinition <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin « père <strong>de</strong> nos trois arts, l’architecture, la sculpture et la peinture » donnée par l’artiste <strong>de</strong>la Renaissance italienne Giorgio Vasari s’illustre pourtant parfaitement dans <strong>le</strong>s témoignages archéologiquesvisib<strong>le</strong>s en Égypte et dans <strong>le</strong>s musées. Notre propos, en cette secon<strong>de</strong> décennie <strong>du</strong> XXI e sièc<strong>le</strong>, est <strong>de</strong> donner àvoir et d’expliquer comment <strong>le</strong>s gril<strong>le</strong>s <strong>de</strong> <strong>le</strong>cture <strong>de</strong>s historiens <strong>de</strong> l’art occi<strong>de</strong>ntal peuvent contribuer àanalyser <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin égyptien, à lui rendre sa place, que nous estimons majeure, dans l’histoire <strong>de</strong> l’art universel,tout en respectant et en rappelant bien évi<strong>de</strong>mment la nature comp<strong>le</strong>xe <strong>de</strong> la création égyptienne et <strong>le</strong>sspécificités <strong>de</strong> la civilisation qui a engendré ces œuvres.(…)Le <strong>de</strong>ssin et <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ssinateurs dans l’Égypte ancienneCes <strong>de</strong>ssins sont <strong>le</strong>s œuvres d’artistes que <strong>le</strong>s textes égyptiens nomment sš qd.wt (se lit : SESH KEDOUT),expression tra<strong>du</strong>ite <strong>le</strong> plus souvent par « scribe <strong>de</strong>s contours » mais parfois par « scribe <strong>de</strong>s formes », cette<strong>de</strong>rnière tra<strong>du</strong>ction étant plus conforme au sens <strong>du</strong> vocab<strong>le</strong> égyptien qd.wt. Dérivant <strong>de</strong> la racine qd,« façonner, donner forme, tourner (geste <strong>du</strong> potier) », <strong>le</strong> mot qd .wt désigne la forme extérieure d’un sujet<strong>de</strong>ssiné par un homme dont <strong>le</strong> métier est <strong>de</strong> tracer et d’écrire. Cet homme est un sš (SESH), terme que l’onrend par « scribe » puisqu’il s’applique à celui qui, muni <strong>de</strong> sa pa<strong>le</strong>tte et <strong>de</strong> son pinceau (tige <strong>de</strong> joncmâchonnée et battue), d’un go<strong>de</strong>t à eau et <strong>de</strong> pains <strong>de</strong> pigments, trace textes et <strong>de</strong>ssins.(…)Dès l’Ancien Empire, <strong>le</strong> ta<strong>le</strong>nt <strong>de</strong> la société égyptienne pour s’organiser et dresser <strong>de</strong>s hiérarchies dédiées àl’encadrement <strong>de</strong>s groupes d’hommes au travail se retrouve naturel<strong>le</strong>ment dans <strong>le</strong> fonctionnement <strong>de</strong>scorporations <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssinateurs-peintres. (…)Au Nouvel Empire, (…) l’organisation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssinateurs-peintres en ateliers est confirmée par <strong>le</strong>s textes et par<strong>le</strong>ur appartenance au palais, à la Place <strong>de</strong> la Maât ou à un temp<strong>le</strong>, comme en témoigne la stè<strong>le</strong> <strong>de</strong> Dédia,« directeur <strong>de</strong>s scribes <strong>de</strong>s contours d’Amon », qui décline sur une <strong>de</strong> ses faces <strong>le</strong>s noms et titres <strong>de</strong> ses aïeuxsur six générations d’hommes ayant exercé la fonction <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssinateur au service <strong>du</strong> dieu Amon. (…)Ces ateliers <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssinateurs sont éga<strong>le</strong>ment bien attestés par l’immense documentation textuel<strong>le</strong> eticonographique <strong>du</strong> site <strong>de</strong> Deir el-Médina et <strong>de</strong> la Vallée <strong>de</strong>s Rois, qui permet d’i<strong>de</strong>ntifier pour l’époqueramessi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s famil<strong>le</strong>s et <strong>de</strong>s dynasties d’artistes au service <strong>de</strong> la Tombe <strong>du</strong> Roi et <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs propres tombes.(…)Le titre « scribe <strong>de</strong>s contours/scribe <strong>de</strong>s formes » ne tombe pas en désuétu<strong>de</strong> au I er millénaire, mais sesattestations sont moins nombreuses. On <strong>le</strong> rencontre par exemp<strong>le</strong> à l’époque tardive (26 e dynastie, règne <strong>de</strong>Psammétique I er , 664-610 av. J.-C.) dans la tombe thébaine <strong>de</strong> <strong>Mo</strong>utirdis et dans la littérature démotique.Quelques repères chronologiques et archéologiquesÀ l’époque thinite (vers 3100-2700 av. J.-C.), <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin s’applique tant au décor <strong>de</strong>s objets mobiliers qu’àl’écriture naissante, qui met au point un encodage graphique à base <strong>de</strong> pictogrammes <strong>de</strong> la langue parlée dansla vallée <strong>du</strong> Nil. Utilisant l’arsenal extraordinaire que présentent la faune, la flore, <strong>le</strong> paysage, <strong>le</strong>s humains, <strong>le</strong>sbâtiments et tous <strong>le</strong>s éléments <strong>de</strong> la nature, <strong>le</strong>s premiers scribes affectent à <strong>le</strong>urs signes/images <strong>de</strong>s sons quiper<strong>du</strong>reront et se multiplieront pendant plus <strong>de</strong> trois millénaires.Avec <strong>le</strong>s témoignages <strong>du</strong> temps <strong>de</strong>s pyrami<strong>de</strong>s (Ancien Empire, 2700-2200 av. J.-C.), qui voit <strong>le</strong>s gran<strong>de</strong>snécropo<strong>le</strong>s memphites se doter <strong>de</strong> pyrami<strong>de</strong>s roya<strong>le</strong>s et <strong>de</strong> sépultures décorées <strong>de</strong> nombreuses scènessculptées en bas-relief au service <strong>de</strong> l’éternité <strong>de</strong> l’élite contemporaine, on comprend que toutes ces créationsn’ont pu être exécutées sans <strong>le</strong> tracé initial et préparatoire d’un <strong>de</strong>ssin. Tous <strong>le</strong>s procédés techniques (gril<strong>le</strong> <strong>de</strong>proportions, trait rouge corrigé en noir) sont en place, <strong>de</strong> même que <strong>le</strong>s caractéristiques <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin égyptien,parfois appelées « canons » ou conventions », que ce volume tend à analyser au fil <strong>de</strong> ses pages.(…)9