don carlo banfi: un eroe sconosciuto

don carlo banfi: un eroe sconosciuto

don carlo banfi: un eroe sconosciuto

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

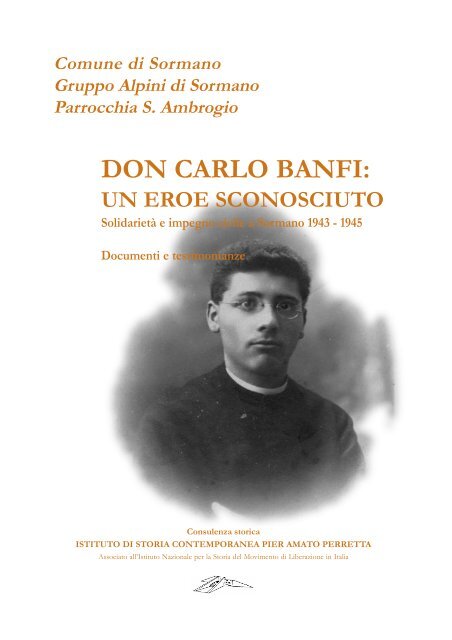

Com<strong>un</strong>e di Sormano<br />

Gruppo Alpini di Sormano<br />

Parrocchia S. Ambrogio<br />

DON CARLO BANFI:<br />

UN EROE SCONOSCIUTO<br />

Solidarietà e impegno civile a Sormano 1943 - 1945<br />

Documenti e testimonianze<br />

Consulenza storica<br />

ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA PIER AMATO PERRETTA<br />

Associato all’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia

Com<strong>un</strong>e di Sormano<br />

Gruppo Alpini di Sormano<br />

Parrocchia S. Ambrogio<br />

DON CARLO BANFI:<br />

UN EROE SCONOSCIUTO<br />

Solidarietà e impegno civile a Sormano 1943 - 1945<br />

Documenti e testimonianze<br />

Consulenza storica<br />

ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA PIER AMATO PERRETTA<br />

Associato all’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia<br />

I

Un po’ di bene fatto ci lascia<br />

contenti del tempo vissuto.<br />

Ci è grato sapere che altri ancora<br />

possono godere la vita in grazia nostra.<br />

Ecco <strong>un</strong> segreto per la felicità:<br />

vivere per gli altri, non per noi soli<br />

per la famiglia,<br />

come voi per la scuola,<br />

per i fratelli in tribolazione.<br />

Da <strong>un</strong>a lettera di <strong>don</strong> Carlo Banfi<br />

al professor Ferruccio Pardo<br />

III<br />

Tutti noi abbiamo insegnato<br />

con la parola e coll’esempio<br />

che quando è l’ora<br />

si deve andare innanzi<br />

se occorre pagare di persona.<br />

Da <strong>un</strong>a lettera di <strong>don</strong> Carlo Banfi<br />

al dottor Angelo Bianchi Bosisio

Com<strong>un</strong>e di Sormano - Via Trento e Trieste 14 - 22030 Sormano (Co)<br />

Edizione Tipografia Artigiana Vallassinese - Asso<br />

Prima edizione: aprile 2013<br />

Si ringraziano per la collaborazione<br />

Anita Bernasconi<br />

Rosa Bussadori<br />

Tiziana Meroni<br />

Giuseppe Rizzi<br />

Rosita Luisa Sormani<br />

Raul Sormani<br />

IV

INDICE<br />

VII Presentazione<br />

IX Don Valentino Viganò Dare la vita per i propri amici<br />

1 Daniele Corbetta Salvezza e Shoah in Vallassina<br />

10 Lina Paracchi L’aiuto agli ebrei: <strong>don</strong> Carlo Banfi, Ada Tommasi e Mario De Micheli<br />

16 Don Carlo Banfi Passaggio in Svizzera<br />

20 Lucio Pardo Il segreto di <strong>don</strong> Carlo Banfi: vivere per gli altri<br />

26 Den<strong>un</strong>cia di <strong>don</strong> Carlo Banfi al Trib<strong>un</strong>ale Speciale per la Difesa dello Stato<br />

28 Mons. Primo Discacciati Com<strong>un</strong>icazione al cardinale Schuster<br />

30 Don Carlo Banfi Lettera informativa al cardinale Schuster<br />

32 Emilio Canarutto Proposta di medaglia d’oro per Ada Tommasi De Micheli<br />

35 Anna e Gioxe De Micheli Ada e Mario<br />

40 Scialom Hassan In Isvizzera ha continuato a rincuorare e consolare<br />

41 Don Carlo Banfi Lettera al dott. Angelo Bianchi Bosisio<br />

45 Com<strong>un</strong>ità Israelitica di Milano Ricordo perenne di gratitudine degli ebrei d’Italia<br />

V

Presentazione<br />

La vicenda della persecuzione e sterminio degli ebrei mi sconvolse quando, da ragazzino, lessi i libri di<br />

Primo Levi, il Diario di Anna Frank, le testimonianze dei sopravvissuti che raccontavano quanto era<br />

successo. Non riuscivo a capacitarmi dell’enormità di quello che leggevo. Fu in queste letture che mi<br />

imbattei per la prima volta nel nome di <strong>don</strong> Carlo Banfi: in <strong>un</strong> elenco di persone che avevano aiutato<br />

e difeso gli ebrei veniva citato <strong>un</strong> Don Carlo di Sormano. Non ne avevo mai sentito parlare. Chiesi a<br />

mia mamma che mi raccontò quel poco che sapeva: “si, si c’era il parroco di allora che faceva scappare<br />

gli ebrei, anche lo zio Piero li portava in Svizzera”.<br />

Ma era <strong>un</strong>a storia di cui non si parlava. In paese i vecchi la conoscevano, ma non veniva mai rievocata.<br />

Nei libri che raccontano la storia del paese la vicenda è completamente ignorata. Nel 1977 <strong>un</strong> articolo<br />

di Carlo Demetrio Faroldi su L’Ordine fece conoscere qualcosa di quel periodo, ma passò quasi<br />

inosservato.<br />

Nel 2006 venne pubblicato il “Taccuino degli anni difficili” dell’Istituto Perretta che documentava<br />

questi fatti insieme a molti altri di quel periodo nella nostra zona. In seguito il professor Corbetta ha<br />

ritrovato altri documenti ed ha raccolto la testimonianza di Lina Paracchi.<br />

Quest’anno, nel settantesimo anniversario di quelle vicende e nella ricorrenza della Festa della Liberazione,<br />

il Com<strong>un</strong>e di Sormano, la Parrocchia S. Ambrogio e il Gruppo Alpini, con la collaborazione<br />

indispensabile dell’Itituto Perretta, hanno voluto finalmente ricostruire questo capitolo della storia del<br />

nostro paese e ricordare le persone e i fatti di quegli anni. Ci sembra doveroso far conoscere questi<br />

episodi di generosità ed altruismo e rendere il giusto omaggio ai loro protagonisti.<br />

Senza voler fare paragoni con gli anni terribili 1943 – 1945, anche oggi stiamo vivendo momenti<br />

difficili e abbiamo, tanti fratelli in tribolazione. Non a caso il cardinale Tettamanzi, nel 2008, ha dato<br />

nuovo impulso alla Carità dell’Arcivescovo, istituzione nata in quegli anni, il cui fondatore e primo<br />

responsabile, nominato dal Cardinale Schuster, fu l’ing. Carlo Bianchi, martire a Fossoli, allievo e<br />

amico di Don Banfi.<br />

La crisi che oggi travaglia la nostra società non è solo crisi economica, ma è soprattutto crisi di valori.<br />

In queste pagine, possiamo trovare valori e norme di vita. Solidarietà umana e condivisione dei sacrifici:<br />

con queste si esce dai periodi bui.<br />

Quando è l’ora si deve andare innanzi, dice Don Banfi. Da queste vicende, da queste <strong>don</strong>ne e uomini<br />

possiamo trarre, umilmente, esempio per il nostro presente.<br />

Giuseppe Sormani<br />

Sindaco di Sormano<br />

I

VIII

Dare la vita per i propri amici<br />

Quando <strong>un</strong> uomo compie <strong>un</strong>a scelta, porta in questo gesto tutta la sua storia. Più alta è la decisione,<br />

maggiore è lo spessore umano che la deve accompagnare. Persone mediocri sanno produrre scelte<br />

mediocri. Persone luminose compiono scelte luminose.<br />

Così è stato per Don Carlo Banfi, Parroco di Sormano.<br />

Ci troviamo al cospetto di <strong>un</strong> uomo che, per quello che la sua storia lo aveva portato ad essere, ha<br />

scelto di mettere a disposizione la sua esistenza per consentire all’esistenza di altri di non venire umiliata<br />

e spezzata da ideologie disumane.<br />

Nella storia che ha portato Don Banfi a comportamenti eroici <strong>un</strong> ruolo essenziale lo ha avuto il suo<br />

essere <strong>un</strong> Sacerdote.<br />

Da <strong>un</strong> p<strong>un</strong>to di vista pratico: il Sacerdote Cattolico non ha <strong>un</strong>a famiglia sua. La sua vita appartiene<br />

totalmente a Dio ed è a disposizione del popolo che gli è affidato. Se Don Banfi avesse avuto <strong>un</strong>a<br />

moglie e dei figli, se avesse avuto <strong>un</strong> lavoro con interessi economici, avrebbe dovuto fare i conti con<br />

legami e doveri che avrebbero rallentato o addirittura impedito la possibilità di rischiare per altri.<br />

Da <strong>un</strong> p<strong>un</strong>to di vista interiore: <strong>un</strong> Sacerdote sa che deve conformare la sua vita a quella del Cristo. E<br />

proprio Lui ci ha consegnato questa Parola: “Ness<strong>un</strong>o ha <strong>un</strong> amore più grande di questo: dare la vita<br />

per i propri amici”. Come Sacerdote, come Parroco, Don Banfi non ha compiuto semplicemente<br />

azioni di squisita umanità. Lo ha spinto la Parola e l’esempio di quel Maestro a cui aveva dedicato la sua<br />

vita. Il suo è stato <strong>un</strong> realizzare nella sua esistenza la Parola del suo Signore. Così non ha avuto paura<br />

di spendere la sua vita per la vita di altri anche con il rischio di perderla, sicuro di quanto è detto da<br />

Gesù: “chi perderà la propria vita a causa mia e del Vangelo, la troverà”.<br />

Per questa nostra Parrocchia di Sormano è motivo di orgoglio poter annoverare tra i suoi Parroci <strong>un</strong><br />

Sacerdote di questo spessore e scoprire con sempre rinnovata certezza quanto sia affascinante e bello<br />

il Vangelo quando viene vissuto.<br />

Don Valentino Viganò<br />

Parroco di Sormano<br />

IX

Daniele Corbetta<br />

Salvezza e Shoah in Vallassina.<br />

Bisogno di memoria - In questo tempo di crisi della convivenza (e delle certezze istituzionali, anche europee),<br />

conviene tornare alla lezione di chi, nella Resistenza, trovò risposte che rimangono. Ripensare alla<br />

Resistenza che è stata sorgente del nostro attuale umanesimo.<br />

In Vallassina bisognerà ritrovare la figura di <strong>don</strong> Carlo Banfi (parroco di Sormano, 1938 – 1945), di cui<br />

ricorre quest’anno <strong>un</strong> anniversario: quello dell’accompagnamento in Svizzera di 16 ebrei (22 – 23<br />

novembre 1943). Fu il gesto conclusivo di <strong>un</strong>a pratica pastorale - quasi <strong>un</strong> manifesto - come servizio<br />

rivolto a tutti; in fondo, di <strong>un</strong>a didattica della concretezza.<br />

Era <strong>un</strong> senso com<strong>un</strong>e alla migliore Resistenza (specie a quella appena successiva all’8 settembre, quando<br />

il centro–nord era stato abban<strong>don</strong>ato all’occupazione nazista e mancava <strong>un</strong>’organizzazione capillare) il<br />

dovere per ogn<strong>un</strong>o di assumersi le proprie responsabilità. E’ la “spontaneità autosufficiente” delle<br />

prime iniziative autonome, di cui parla Claudio Pavone (Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella<br />

Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 1991).<br />

Don Banfi riassume questo principio etico, che ha evidenti riferimenti evangelici, in <strong>un</strong>a lettera del<br />

12.11.1949 al dott. Angelo Bianchi Bosisio, in cui ricorda l’allievo–amico Carlo Bianchi, fucilato a<br />

Fossoli con altri 66 il 12.7.1944. Don Banfi era andato a consolare i genitori, che l’avevano guardato<br />

con rimprovero, considerandolo quasi corresponsabile della morte del figlio (Carlo Bianchi era stato<br />

suo allievo all’oratorio della Barona, a Milano, dove <strong>don</strong> Banfi era coadiutore).<br />

“Tutti noi abbiamo insegnato con la parola e con l’esempio che quando è l’ora si deve andare innanzi,<br />

se occorre pagare di persona.” Chiarissimo.<br />

E in effetti l’ing. Carlo Bianchi, che veniva spesso a trovarlo a Sormano, era divenuto presidente della<br />

FUCI (Federazione Universitari Cattolici Italiani) clandestina e attivista di OSCAR (Opera Scautistica<br />

Cattolica Aiuto ai Ricercati); poi fondatore dell’associazione “La carità dell’Arcivescovo” e collaboratore<br />

di Teresio Olivelli. Un legame importante anche per <strong>don</strong> Banfi. Carlo Bianchi era stato arrestato con<br />

Olivelli il 27.4.1944.<br />

Quella stessa idea di “andare innanzi, se occorre pagare di persona” a Sormano fu praticata da tanti<br />

altri amici e collaboratori di <strong>don</strong> Banfi: Lina Paracchi, Piero Bussadori, Alessandro Beretta, il magg.<br />

Clemente Gatta… Soprattutto da <strong>un</strong>a coppia di intellettuali com<strong>un</strong>isti, Ada Tommasi e Mario De<br />

Micheli, che erano ospiti nel piano seminterrato della casa del parroco. Questo era il primo rifugio di<br />

tanti perseguitati in fuga: quasi tutti cercavano <strong>un</strong>a possibilità di salvezza in Svizzera; si trattava di ebrei,<br />

ex-prigionieri alleati, oppositori politici, militari italiani sbandati. E’ <strong>un</strong>’esperienza che anticipa la<br />

Costituzione, questa collaborazione tra diverse culture in difesa dell’uomo (e non si dimentichi che si<br />

intitolava “L’Uomo” il giornale clandestino diffuso da Apollonio, Bontadini, Franceschini, padre Turoldo<br />

nell’Università Cattolica).<br />

Così Sormano si trovò ad essere, nell’aut<strong>un</strong>no ’43, l’approdo di varia gente in pericolo, perché la Vallassina<br />

1

(come del resto anche l’alta Brianza e il Lecchese) era <strong>un</strong> rifugio facilmente accessibile per chi veniva<br />

dalla città e da più lontano.<br />

Naturalmente arrivarono anche oppositori politici e militari coraggiosi, decisi a battersi per la dignità<br />

dell’Italia umiliata e per <strong>un</strong>’idea di nuova società. Il comando della prima Resistenza in Vallassina fu<br />

situato nella “Villa dei tre pini” a Sormano ed era costituito da ufficiali agli ordini del maggiore Clemente<br />

Gatta. I partigiani del Pian del Tivano e del monte S. Primo, invece, gravitavano attorno all’albergo del<br />

Pian del Tivano ed erano al comando di Cesare Pusinelli e del ten. Carlo Fumagalli.<br />

Questi presìdi fornirono al parroco <strong>don</strong> Banfi <strong>un</strong>a collaborazione essenziale per il soccorso ai perseguitati.<br />

Salvezza e Shoah in Vallassina - Le iniziative di soccorso e Resistenza intrecciarono progressivamente <strong>un</strong>a<br />

rete di contatti con il CLN di Milano (dalla fine di gennaio 1944: Comitato di Liberazione Nazionale<br />

Alta Italia) e con i CLN locali, in via di formazione.<br />

Nella Vallassina, come nella Brianza e nel Lecchese, il più infaticabile coordinatore di questa “spontaneità”<br />

iniziale fu Poldo Gasparotto, accademico del CAI, che verrà catturato a Milano l’11.12.1943; poi fucilato<br />

a Fossoli il 22.6.1944. Gasparotto era in collegamento con il gruppo di Puecher a Erba - Pontelambro<br />

e con quelli del magg. Gatta in Vallassina, di Pusinelli e Fumagalli al Pian del Tivano.<br />

L’assistenza agli ex-prigionieri alleati in fuga, anche attraverso la Vallassina, poi il lago e le montagne di<br />

confine, fu affidata dal CLN centrale a Sergio Kasman (“Marco”), poi a Giuseppe Bacciagaluppi (“Joe”),<br />

che negli ultimi tempi operò dalla Svizzera.<br />

Il solidarismo cattolico si esercitò soprattutto tramite la rete di OSCAR (<strong>don</strong> Enrico Bigatti, <strong>don</strong> Aurelio<br />

Giussani, <strong>don</strong> Giovanni Barbareschi, <strong>don</strong> Natale Motta ecc…) con la collaborazione di molti parroci di<br />

campagna e di confine. Contarono anche le iniziative singole, che rivelavano <strong>un</strong> sentimento diffuso,<br />

come quella del salesiano padre Davide Perniceni, viceparroco di S. Bernardo a Lodi e cappellano di <strong>un</strong><br />

campo di concentramento: questi accompagnò due volte ex-prigionieri alleati fino a Sormano, per<br />

affidarli a <strong>don</strong> Banfi. Scoperto il 17.11.1943, finirà a Mauthausen, da cui tornerà per intercessione del<br />

card. Schuster.<br />

In Vallassina l’afflusso di gente in pericolo crebbe notevolmente dopo il 20 settembre 1943, quando i<br />

nazisti chiusero la frontiera a Como e Varese. Da allora fu più sicuro (benché faticoso) raggi<strong>un</strong>gere la<br />

Svizzera passando per Asso, Sormano, Magreglio, Civenna. Di là si scendeva a Nesso o Faggeto Lario,<br />

Lezzeno, Bellagio; si attraversava il lago e si valicavano le montagne di confine.<br />

D’altra parte la Vallassina offriva numerose possibilità di rifugio (alberghi, pensioni, case di vacanza) ed<br />

era facilmente accessibile grazie alla Ferrovia Nord e a <strong>un</strong>a discreta rete stradale. Purtroppo era facilmente<br />

accessibile anche per le forze nazifasciste; tanto che i partigiani entro il dicembre ’43 dovettero trasferirsi<br />

altrove (sulle montagne del lago o in Valsassina). Un ordine esplicito era stato dato in tal senso dal CLN<br />

di Como verso la metà di novembre.<br />

Ed è all’incirca in quel periodo che <strong>don</strong> Banfi pensò di accompagnare in Svizzera i suoi amici ebrei.<br />

Com<strong>un</strong>que l’assistenza ai perseguitati continuerà anche nei mesi successivi, per quanto in forma<br />

clandestina e con maggiori rischi. Purtroppo in questa fase ulteriore la Vallassina conoscerà episodi<br />

orrendi: per gli ebrei <strong>un</strong>a shoah.<br />

Fino ai primi di maggio ’44 il più importante snodo di raccordo, per l’assistenza ai ricercati, tra il centro<br />

2

Le SS italiane a Villa Meda, trasformata in caserma, Canzo<br />

[Foto Paredi, Asso - Biblioteca Com<strong>un</strong>ale di Canzo]<br />

3

(CLN di Milano, poi CLNAI) e il Triangolo Lariano e il Lecchese, fu quello organizzato in Brianza dal<br />

cap. Guido Brugger (tra Cesana, Suello, Bosisio Parini, Annone B.za, Molteno).<br />

Guido Brugger si nascondeva nella cascina Brugné di Bosisio Parini, da dove coordinava i passaggi in<br />

montagna, tenendo i contatti con il presidente del CLNAI, Alfredo Pizzoni, suo vecchio amico (cfr.: A.<br />

Pizzoni, Alla guida del CLNAI. Memorie per i figli, Il Mulino, Bologna 1995, p. 202); oltre che con Kasman<br />

e Bacciagaluppi, naturalmente (Bacciagaluppi cita esplicitamente <strong>don</strong> Banfi nel suo Rapporto finale<br />

sull’attività svolta dal C. L. N. Alta Italia in favore di ex prigionieri di guerra alleati, in “Il Movimento di<br />

Liberazione in Italia”, 1954, 33, pp. 3-31).<br />

Del resto lo stesso Pizzoni aveva <strong>un</strong> rifugio nelle vicinanze, a Longone al Segrino, presso l’abitazione<br />

dell’industriale Carletto De Filippi. Brugger verrà arrestato il 4 maggio 1944 e morirà nel lager di<br />

Gusen: <strong>un</strong> martire, di <strong>un</strong>a generosità indimenticabile.<br />

La fuga da Milano per molti ricercati (tra cui gli ebrei che approdavano numerosissimi in Vallassina),<br />

poteva includere l’arrivo in treno alle stazioni di Merone, Pontelambro, Canzo-Asso, oppure Molteno e<br />

Oggiono (linee Milano–Asso, Como–Lecco, Milano–Molteno–Lecco). Poi il trasferimento in montagna<br />

con l’aiuto di partigiani o passatori retribuiti.<br />

A prima vista appare sorprendente l’affollamento di tanti ebrei stranieri (in aggi<strong>un</strong>ta agli italiani) in<br />

Vallassina. Quali le ragioni? Oltre alla facilità di accesso e alle opport<strong>un</strong>ità già viste (che certamente<br />

sollecitarono gli afflussi dopo l’8 settembre), si può ritenere che molti vi avessero predisposto <strong>un</strong><br />

rifugio fin dall’approvazione delle leggi razziali nel ’38. Quei provvedimenti, tra l’altro, vietavano la<br />

residenza in Italia agli ebrei stranieri (R. d. L. 17.11.1938, art. 17), che perciò dovevano nascondersi.<br />

Molti ebrei stranieri (specialmente tedeschi) erano affluiti in Italia dal momento delle leggi antiebraiche<br />

di Norimberga (settembre 1935); tanti altri a seguito dell’espansionismo nazista verso l’Austria, i Sudeti,<br />

la Moravia, la Polonia.<br />

Mussolini fino alla conferenza di Stresa (11–14 aprile 1935) si era atteggiato a oppositore<br />

dell’espansionismo tedesco, a garante dello status quo. Un’amara illusione. Anche in Italia arrivò la<br />

persecuzione razziale; con l’entrata in guerra, nel ’40, fu disposto l’internamento degli ebrei stranieri. In<br />

Brianza, ad esempio, furono sedi di internamento Mariano Comense, Inverigo, Lambrugo, Erba…<br />

Naturalmente tutti questi ebrei, dopo la caduta di Mussolini (25 luglio 1943) e a maggior ragione dopo<br />

l’8 settembre, fuggirono: molti in alta Brianza e Vallassina, a Canzo, Asso, Sormano, Magreglio e Civenna.<br />

Sormano fu <strong>un</strong> approdo sicuro e <strong>un</strong>a via di salvezza fino alla fine di novembre ’43; fin quando, cioè,<br />

f<strong>un</strong>zionò la rete di <strong>don</strong> Banfi. In seguito ci furono arresti e deportazioni.<br />

Nel frattempo, infatti, i nazifascisti avevano completato l’occupazione del territorio. In ottobre le SS si<br />

erano stanziate a Canzo; la Guardia Nazionale Repubblicana (che sostituiva la vecchia Milizia e<br />

comprendeva anche i carabinieri) si era stabilita ad Erba, poi a Canzo, Asso, S. Valeria (amministrazione<br />

comprendente Caglio, Sormano e Rezzago).<br />

Bellagio era diventata <strong>un</strong>’importante sede di presidio militare e di governo per la Repubblica di Salò,<br />

con la presenza di ambasciate e ministeri.<br />

Nell’estate ’44 a Longone al Segrino (Villa Beldosso) si insediò <strong>un</strong>a formazione militare speciale tedesca,<br />

il Sonderkommando Magnus, dell’Abwehr II (scuola di commando per servizi speciali; si veda il saggio di<br />

Roberta Cairoli in Taccuino degli anni difficili. Alta Brianza e Vallassina 1943-1945, Istituto di Storia<br />

4

Contemporanea P. A. Perretta – NodoLibri, Como 2009, pp. 95-97).<br />

Nell’ottobre ’44 Himmler trasferì ad Asso e Canzo il reggimento di artiglieria della 59.a brigata (poi<br />

29.a divisione) delle SS italiane.<br />

Bisogna anche ricordare che la Repubblica Sociale Italiana aveva emanato l’atto amministrativo più<br />

abietto della storia d’Italia: l’ordine di arresto e di deportazione nei campi di sterminio di tutti gli ebrei<br />

presenti sul territorio (Mussolini – Buffarini Guidi, 1 dicembre 1943). I fascisti di Salò non furono<br />

soltanto spettatori, ma carnefici.<br />

Dal dicembre ’43 la Shoah macchiò anche la Vallassina. Il Libro della memoria di Liliana Picciotto Fargion<br />

(Mursia, Milano 2002) elenca numerosi ebrei arrestati a Sormano e Magreglio e assassinati nei lager<br />

tedeschi. Persone ospiti di questi paesi, che non sono state salvate. Le ricordiamo per <strong>un</strong> debito di<br />

onore e di solidarietà.<br />

Arrestati a Sormano: Oliviero Ruggero Barda (arrestato nel 1943, Auschwitz, morto il 25.9.1944);<br />

Salomone Barda e Renata Hann<strong>un</strong>a (arrestati nel 1943, Auschwitz, morti il 10.4.1944); Simeone Barda<br />

(arrestato nel 1943, Auschwitz, data di morte ignota); Alessandro Bardavid e Violetta Pontremoli (coniugi,<br />

arrestati il 13.3.1944, Auschwitz, data di morte ignota); Elia Bardavid (arrestato con i genitori il 13.3.1944,<br />

Auschwitz, morto dopo il 22.1.1945).<br />

Arrestati a Magreglio: Frieda J<strong>un</strong>ger (arrestata il 13.9.1944, Ravensbrück, data di morte ignota); Finder<br />

Breindel (arrestato il 13.9.1944, Auschwitz, data di morte ignota).<br />

Di altri ebrei arrestati a Magreglio nella stessa data (13. 9.1944) non si hanno notizie.<br />

Della famiglia Bardavid (padre, madre e figlio uccisi) si salvò la figlioletta Graziella, che era stata affidata<br />

ai coniugi Maria Bonaiti e Giuseppe Mazza di Asso. Nel 1998 lo Yad Vashem onorò Maria e Giuseppe<br />

con il riconoscimento di Giusti tra le nazioni.<br />

I fatti di Vassena, Civenna e Magreglio – Il 13 settembre 1944 a Vassena (com<strong>un</strong>e di Oliveto Lario) ci fu <strong>un</strong><br />

atto di guerra partigiana: l’uccisione del ten. Hermann Weber, che provocò minacce di ritorsioni sui<br />

paesi del circondario. Invece l’esito imprevisto di quell’episodio fu la deportazione nei lager degli ebrei<br />

rifugiati a Magreglio e Civenna.<br />

Era stato arrestato <strong>un</strong>o dei capi partigiani dei dintorni di Bellagio, Cesare Gilar<strong>don</strong>i, e trasferito a Lecco<br />

nella sede della GNR. I suoi compagni pensarono di catturare <strong>un</strong> ostaggio per proporre <strong>un</strong>o scambio.<br />

Perciò disposero <strong>un</strong> posto di blocco a Vassena (sulla strada Bellagio – Lecco) e intimarono l’alt al<br />

passaggio di <strong>un</strong>’auto tedesca, che non si fermò. Allora i partigiani fecero fuoco, ferendo gravemente il<br />

ten. Weber. Testimonianze locali riferiscono che l’ufficiale, in p<strong>un</strong>to di morte, chiese ai suoi di non<br />

effettuare rappresaglie (cfr.: Taccuino degli anni difficili. Alta Brianza e Vallassina 1943-1945, cit., p. 91).<br />

Com<strong>un</strong>que affluirono forze tedesche e fasciste, che rastrellarono i paesi costieri e quelli di montagna<br />

(Oliveto Lario con le frazioni di Vassena e Limonta; Civenna con le frazioni di Magreglio e Barni),<br />

intimando la consegna dei responsabili, pena gravi rappresaglie. Scadenza il 15 settembre. Furono presi<br />

in ostaggio gli anziani delle famiglie con figli renitenti o sbandati. Le camicie nere appartenevano alla XI<br />

brigata “Cesare Rodini” ed erano comandate dal cap. Antonio Ciceri, responsabile dell’Ufficio Politico<br />

Investigativo della stessa.<br />

Per salvare la popolazione civile furono messe in atto varie iniziative. I parroci e il commissario prefettizio<br />

5

di Oliveto Lario si recarono alla casa del Fascio a Como, dove barattarono la salvezza della com<strong>un</strong>ità<br />

con la consegna delle armi da parte dei partigiani locali. Qualcosa di simile dovette accadere a Civenna,<br />

dove spadroneggiava <strong>un</strong>a squadra antipartigiana agli ordini del ten. Giovanni Tucci (nome di copertura,<br />

in realtà si chiamava Emilio Poggi: <strong>un</strong> ex-agente dell’OVRA), che alternava la violenza alla concessione<br />

di autorizzazioni, lasciapassare. Tale politica “moderata” era approvata dal capo della provincia Renato<br />

Celio e dal questore Lorenzo Pozzoli, mentre il federale Paolo Porta, comandante della XI Brigata<br />

Nera, propugnava <strong>un</strong>a linea di intransigenza.<br />

Un’altra iniziativa, questa più eccentrica ma certamente coordinata alle precedenti, fu messa in atto<br />

dallo scrittore tedesco Albert Rausch, residente a Magreglio.<br />

Rausch era stato <strong>un</strong> autore di successo, ora caduto in disgrazia e perciò confinato a Magreglio in <strong>un</strong>a<br />

specie di esilio controllato. Tuttavia conservava aderenze con elementi potenti della gerarchia nazista,<br />

tra cui il gen. SS Paul Zimmerman, che era stato suo amico (con lui aveva condiviso <strong>un</strong>a passione per<br />

i concerti). Zimmerman era <strong>un</strong> personaggio pericolosissimo: responsabile nel Nord Italia della repressione<br />

antioperaia. Risiedeva a Blevio (secondo certe testimonianze, a Torno). I parroci di Civenna e di Magreglio<br />

(<strong>don</strong> Pietro Caprotti e <strong>don</strong> Ermelindo Viganò) convinsero Rausch a recarsi nella sua residenza e ve lo<br />

accompagnarono.<br />

Il risultato fu che Zimmerman accettò di derubricare l’uccisione ad atto di criminalità com<strong>un</strong>e e di non<br />

effettuare rappresaglie. Le ragioni di questa moderazione sono forse da identificare in <strong>un</strong> desiderio di<br />

migliorare la propria immagine (in previsione del finale di partita, ovviamente) e di tranquillizzare il<br />

territorio di Bellagio, che era sede di importanti istituzioni.<br />

C’è però <strong>un</strong> documento del com<strong>un</strong>e di Civenna che testimonia come in realtà <strong>un</strong>a rappresaglia sia stata<br />

fatta: sulla parte più innocente e inerme della popolazione, quella degli ebrei (quasi tutti di origine<br />

straniera), che furono arrestati e inviati nei lager. La data è il 13 settembre 1944 (2 giorni prima della<br />

scadenza dell’ultimatum).<br />

Ebrei presenti al 13 settembre 1944:<br />

Arturo Spielberger, nato a Vienna il 26/7/1887, abitante in Civenna, frazione di Magreglio.<br />

Anna Schrank Spielberg, nata a Vienna il 27/2/1888, abitante in Civenna, frazione di Magreglio, via Milano 24.<br />

Berta Reisman in Stossel, nata a Budapest il 25/10/1874, abitante in Civenna, frazione di Magreglio, via Milano<br />

24.<br />

Jacob J<strong>un</strong>ger, nato a Dragonina il 5/3/1865, residente in Civenna, frazione di Magreglio.<br />

Frieda J<strong>un</strong>ger, nata a Vienna il 7/7/1903, abitante in Civenna, frazione di Magreglio.<br />

Betti Loringen in J<strong>un</strong>ger, nata a Galanta il 16/5/1885, abitante in Civenna, frazione di Magreglio, via Bologna 7.<br />

Finder Herz Breindel, nato a Stopniza il 9/2/1890, abitante in Civenna, frazione di Magreglio.<br />

Horn Herz Jetti, nato a Vienna il 7/10/1897, abitante in Civenna, frazione di Magreglio, via Bologna 7.<br />

Armin Abramo Schwarz, nato a Nyitra il 23/3/1869, abitante in Civenna, frazione di Magreglio.<br />

Sarolta Gluk Schwartz, nata a Nyitra il 8/2/1874, abitante in Civenna, frazione di Magreglio, via Milano 24.<br />

Valeria Hoherberger Wassing, nata a Vienna il 10/8/1893, abitante in Civenna.<br />

Felice Wassing, nato a Vienna il 18/10/1880, abitante in Civenna, via Cermenati 9.<br />

Gli ebrei Ada della Torre in Toller, Francesca Toller, Antonio Toller, Kuzmann Rosher, Geltrude Herpe, Raffaele<br />

Herpe, Erna Lobl Seeman, Beata Seeman, Hamelae Seeman, Silvana Seeman, Attilio della Torre, Berardo Fontanella,<br />

6

Rosa Mendelsom Jakubonschi, non sono più presenti in questo Com<strong>un</strong>e.<br />

(Dall’Archivio del Com<strong>un</strong>e di Civenna. Pubblicato da P. Ceruti in Un’altra vita. Albert H. Rausch – Henry<br />

Benrath, Grafica A.Zeta, Erba 2001, pp. 123-124.)<br />

Come si è visto, due di queste persone, Frieda J<strong>un</strong>ger e Finder Breindel, figurano nel libro di Liliana<br />

Picciotto Fargion tra i deportati e uccisi nei campi di sterminio (rispettivamente a Ravensbrück e ad<br />

Auschwitz). Si può ritenere con ragionevole certezza che anche gli altri siano stati arrestati; della loro<br />

sorte nei lager non si hanno notizie.<br />

E’ interessante osservare come quasi tutti gli ebrei arrestati fossero residenti a Magreglio. “Noi i nostri<br />

ebrei li abbiamo salvati tutti” dicono a Civenna. La differenza stava nel fatto che Civenna era <strong>un</strong> paese<br />

di contrabbandieri e di militari sbandati: gente esperta di montagna, disponibile ad accompagnare i<br />

fuggiaschi per umanità o per lucro. Magreglio invece era <strong>un</strong> paese più chic, di residenze borghesi, carente<br />

di quel particolare tessuto sociale.<br />

I due ebrei di Civenna centro, compresi nell’elenco degli arrestati (Valeria Hoherberger Wassing e<br />

Felice Wassing), in precedenza erano stati accompagnati alla frontiera da passatori, ma respinti dalle<br />

guardie svizzere (cfr. la testimonianza di Zita Merzario in Taccuino degli anni difficili, cit., p. 105).<br />

Rimane la sensazione che <strong>un</strong>a permanenza rischiosa sia stata protratta troppo a l<strong>un</strong>go. Il com<strong>un</strong>e era in<br />

possesso dell’elenco degli ebrei presenti e dei salvati (di quelli che erano fuggiti per tempo). Evidentemente<br />

gli ebrei di Civenna – Magreglio avevano raggi<strong>un</strong>to <strong>un</strong> modus vivendi con l’amministrazione, sicuramente<br />

approvato dalla banda del ten. Tucci, che spadroneggiava in paese come <strong>un</strong> signorotto, <strong>un</strong>a specie di<br />

Kurtz (Cuore di tenebra, Conrad); che non disdegnava di prelevare tangenti dai contrabbandieri (cfr. la<br />

testimonianza di Angelo Colombo, in Taccuino degli anni difficili, cit., p. 93).<br />

Probabilmente mancavano a Civenna – Magreglio i necessari collegamenti con la rete di assistenza del<br />

CLNAI, dal momento che le stesse bande partigiane erano alquanto precarie, instabili, più che altro<br />

costituite da renitenti nascosti, militari sbandati.<br />

Soprattutto mancavano il coraggio e il lavoro di <strong>un</strong> personaggio profetico come il parroco di Sormano.<br />

La lezione di <strong>don</strong> Banfi – Anche nei mesi della più crudele repressione, dopo la sua partenza, rimase viva<br />

a Sormano la lezione di <strong>don</strong> Banfi. Si è già detto che continuò, pur con maggiori difficoltà, l’attività<br />

degli amici: Ada Tommasi e Mario De Micheli, Piero Bussadori, Alessandro Beretta, il magg. Clemente<br />

Gatta (fin che poté)…<br />

L’azione di <strong>don</strong> Banfi era stata tutt’altro che improvvisata. Aveva <strong>un</strong> radicamento e <strong>un</strong>a proiezione<br />

educativa nell’esperienza del movimento cattolico di allora, soprattutto dell’Azione Cattolica milanese.<br />

Abbiamo visto il suo ruolo nella formazione di Carlo Bianchi a Milano. Bisognerà aggi<strong>un</strong>gere la<br />

frequentazione dell’industriale Angelo Testori, presidente diocesano dell’Unione Uomini di Azione<br />

Cattolica, che risiedeva a Novate Milanese, ma era originario di Sormano. Del resto era stato proprio<br />

Giovanni Testori, lo scrittore suo cugino, ad accompagnare i De Micheli a Sormano. In quell’ambiente<br />

formativo avevano avuto <strong>un</strong> forte impatto le prese di posizione antirazziste di Pio XI (“L’antisemitismo<br />

è inammissibile. Noi siamo spiritualmente dei semiti”, allocuzione del 6 settembre 1938 a <strong>un</strong> gruppo di<br />

giovani belgi della Je<strong>un</strong>esse Catholique Ouvrière) e del card. Schuster (“Un’eresia antiromana”, omelia<br />

del 13 novembre 1938, dove il razzismo è definito “pericolo internazionale non minore del bolscevismo”).<br />

7

La svolta di Schuster era tanto più importante se si considera che veniva dopo <strong>un</strong>’iniziale simpatia per<br />

il regime.<br />

L’orientamento del parroco influenzò largamente i parrocchiani, che per la maggior parte solidarizzarono<br />

con i perseguitati, come conferma la testimonianza di Lina Paracchi (Sormano). Favorì anche l’intesa<br />

con i due ospiti Ada Tommasi e Mario De Micheli, che furono i principali continuatori della sua opera.<br />

Continuarono a risiedere nel seminterrato della casa parrocchiale e a ospitare perseguitati, nonostante<br />

le sgradevoli contestazioni da parte della curia milanese, finché furono arrestati nell’estate ’44. I loro<br />

nomi sono ricordati nello Yad Vashem di Israele.<br />

Del resto lo stesso <strong>don</strong> Banfi ebbe qualche difficoltà a giustificare presso la burocrazia curiale l’abban<strong>don</strong>o<br />

della parrocchia (che in realtà non restò senza preti, essendo stato nominato <strong>un</strong> sostituto, padre Gaetano<br />

Cappellini).<br />

Nel dopoguerra continuò con modestia la sua attività nelle parrocchie di Mesenzana (Varese) e di<br />

Gorla (Milano), senza rivendicare meriti, convinto di avere semplicemente adempiuto ai suoi doveri.<br />

Ebbe la riconoscenza della Com<strong>un</strong>ità Ebraica di Milano e l’amicizia di persone che aveva salvato o che<br />

l’avevano conosciuto nei momenti di difficoltà.<br />

A noi quell’esperienza di Sormano rimane come <strong>un</strong> frammento della parte migliore della Resistenza,<br />

quella che ha praticato nel concreto, cioè nel vissuto, i Principi Fondamentali della Costituzione,<br />

anticipandola.<br />

Rimane, accanto al dolore per le vittime di <strong>un</strong>’aberrazione storica, la lezione morale di <strong>don</strong> Carlo Banfi:<br />

interpretò <strong>un</strong>’idea di parroco-fratello di credenti e non credenti, che vede in chi soffre l’icona del santo<br />

volto.<br />

Piccola bibliografia<br />

G. BACCIAGALUPPI, Rapporto finale sull’attività svolta dal C. L. N. Alta Italia in favore di ex prigionieri di guerra<br />

alleati, in “Il Movimento di Liberazione in Italia”, 1954, 33.<br />

Il contributo dei cattolici alla lotta di liberazione, Spinardi, Torino 1964.<br />

G. BIANCHI, Gian<strong>carlo</strong> Puecher, a vent’anni per la libertà, Mondadori, Milano 1965.<br />

P. SCOPPOLA, Chiesa e Stato nella storia d’Italia, Laterza, Bari 1967.<br />

G. BIANCHI, Antifascismo e Resistenza nel Comasco, Com<strong>un</strong>e di Como – Amministrazione Provinciale, Como 1975.<br />

P. SCOPPOLA e F. TRANIELLO (a c. di), I cattolici tra Fascismo e Democrazia, Il Mulino, Bologna 1975.<br />

Per amore ribelli, a cura di G. Bianchi e B. De Marchi, Vita e Pensiero, Milano 1976.<br />

A. BONFANTI, Un popolo per la libertà. Pagine sconosciute della Resistenza cattolica nel lecchese, Unità di<br />

transizione Lecco 1, Lecco 1977.<br />

V. E. GIUNTELLA, Il nazismo e i lager, Studium, Roma 1980.<br />

R. LAZZERO, Le SS italiane, Rizzoli, Milano 1982.<br />

R. LAZZERO, Le brigate nere, Rizzoli, Milano 1983.<br />

8

M. MARTINELLI, Aspetti e problemi del movimento cattolico comasco dal 1919 al 1945, New Press, Como 1985.<br />

G. BARBARESCHI, Memoria di sacerdoti “ribelli per amore”, Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi<br />

Religiosi, Milano 1986.<br />

S. ZUCCOTTI, L’olocausto in Italia, Mondadori, Milano 1987.<br />

G. COPPENO, Como dalla dittatura alla libertà, Istituto Comasco per la Storia del Movimento di Liberazione, Como<br />

1989.<br />

L. KLINKHAMMER, L’occupazione tedesca in Italia 1943-1945, Bollati Boringhieri, Torino 1993.<br />

M. FRANZINELLI, Stellette, croce e fascio littorio, Franco Angeli, Milano 1995.<br />

A. PIZZONI, Alla guida del CLNAI. Memorie per i figli, Il Mulino, Bologna 1995.<br />

G. DE ROSA (a c. di), Cattolici, Chiesa e Resistenza, Il Mulino, Bologna 1997.<br />

B. GARIGLIO (a c. di), Cattolici e Resistenza nell’Italia settentrionale, Il Mulino, Bologna 1997.<br />

G. PERRETTA - G. SANTONI, L’antifascismo nel Comasco. 1919-1943, Istituto Comasco per la Storia del Movimento<br />

di Liberazione, Como 1997.<br />

C. BIANCHI IACONO, Aspetti dell’opposizione dei cattolici di Milano alla Repubblica sociale italiana, Morcelliana,<br />

Brescia 1998.<br />

R. BROGGINI, La frontiera della speranza. Gli ebrei dall’Italia verso la Svizzera, Mondadori, Milano 1998.<br />

M. COLOMBO, Aristide Pirovano il vescovo dei due mondi, Centro Ambrosiano, Milano 1999.<br />

L. GANAPINI, La repubblica delle camicie nere, Garzanti, Milano 1999.<br />

A. LEPRE, La storia della Repubblica di Mussolini, Mondadori, Milano 1999.<br />

P. ARIENTI, La Resistenza in Brianza. 1943-1945, Tip. Ronchi, Concorezzo 2000.<br />

Un’altra vita. Albert H. Rausch – Henry Benrath, Grafica A.Zeta, Erba 2001.<br />

M. FRANZINELLI, Le stragi nascoste, Mondadori, Milano 2002.<br />

R. MORO, La Chiesa e lo sterminio degli ebrei, Il Mulino, Bologna 2002.<br />

L. PICCIOTTO FARGION, Il libro della memoria, Mursia, Milano 2002.<br />

V. RONCACCI, La calma apparente del lago, Macchione, Varese 2003.<br />

R. MARCHESI, Como ultima uscita, NodoLibri, Como 2004.<br />

G. VECCHIO, Lombardia 1940-1945. Vescovi, preti, società alla prova della guerra, Morcelliana, Brescia 2005.<br />

E. COLLOTTI, Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia, Laterza, Bari 2006.<br />

P. GHEDDO, Il vescovo partigiano. Aristide Pirovano 1915-1997, EMI, Bologna 2007.<br />

M. A. MATARD – BONUCCI, L’Italia fascista e la persecuzione degli ebrei, Il Mulino, Bologna 2008.<br />

Taccuino degli anni difficili. Alta Brianza e Vallassina 1943-1945, Istituto di Storia Contemporanea P. A. Perretta –<br />

NodoLibri, Como 2009.<br />

9

Lina Paracchi<br />

L’aiuto agli ebrei: <strong>don</strong> Carlo Banfi, Ada Tommasi e<br />

Mario De Micheli.<br />

Intervista del 10 luglio 2010 a cura del prof. Daniele Corbetta<br />

D Quando iniziò questa presenza di ebrei a Sormano?<br />

R Già nel ‘43. Io facevo le p<strong>un</strong>ture alle famiglie Cappelluto; poi Modena, anche… C’era qui il dottore,<br />

mio fratello, e mi diceva: “Tu fai finta di niente, tu fai le p<strong>un</strong>ture”. Facevo da infermiera a mio fratello<br />

Natalino, lui era medico interinale. In queste circostanze avevo occasione di vedere gli ebrei che<br />

arrivavano. Perché fossero venuti non lo sapevo, che fossero ebrei lo sapevo. Ce n’erano tanti, di tutti i<br />

tipi: ce n’erano dai Molteni, ce n’erano soprattutto dai Conti. Questi qui che sono scappati e sono<br />

venuti da me, erano dai Conti.<br />

D Quando sono arrivati a Sormano?<br />

R Non so, ma nel ’42 - ‘43 c’erano già.<br />

D In genere dove erano sistemati?<br />

R Ah, erano ospitati in case private.<br />

D Sappiamo che qui c’erano anche molti ebrei di origine straniera…<br />

R Guardi, questo io non lo so. C’erano famiglie che vendevano anche, come si dice, delle pietre preziose…<br />

ori. Quelli lì erano giù all’albergo dove c’è adesso il Luigi, al “Miravalle”. Un’altra famiglia era là dove<br />

andava a servire la zia Bambina. E questi qui <strong>un</strong>a notte sono spariti: avevano possibilità, erano<br />

commercianti.<br />

D Una volta ha raccontato di avere salvato degli ebrei.<br />

R Sì. Ero giù sul terrazzo, dove allora c’era <strong>un</strong> lavatoio, con la <strong>don</strong>na di servizio che curava i bambini.<br />

Arriva dentro ‘sta madre con <strong>un</strong>a bambina e dice: “Signora, c’è il dottore?” Ma dopo <strong>un</strong> minuto: “Eh,<br />

sa signora… noi siamo ebrei… ci stanno buttando fuori dalla stanza la nostra roba, le nostre cose…”.<br />

Abitavano nella casa del Conti Antonio, la casa era del Conti Giuseppe. “Signora, io sono scappata, ma<br />

adesso mi nasconda… mi metta in qualche posto!” Avevano buttato fuori la loro roba.<br />

D E questo chi lo faceva?<br />

R Le SS. Erano salite a fare <strong>un</strong>a perquisizione e loro due erano scappate. La casa aveva due uscite: <strong>un</strong>a<br />

più grande e <strong>un</strong>a lì dietro, dove c’è il Meroni. Il marito non è venuto qui, è scappato dal Molteni; è<br />

andato là col figlio. Io avevo nel camino <strong>un</strong> calderone, era <strong>un</strong> l<strong>un</strong>edì. Sarà stato il primo o il secondo<br />

l<strong>un</strong>edì del mese. Di questo sono certa, di aprile ’44. Ho tirato giù il calderone dal camino (perché<br />

avevamo <strong>un</strong> grande camino con le ante) e ho messo dentro la mamma con la bambina, le ho nascoste.<br />

Poco dopo sono arrivati due con il moschetto… non lo so se erano italiani o tedeschi, perché ero<br />

talmente confusa… e hanno chiesto alla <strong>don</strong>na che era fuori a lavare: “E’ lei la padrona?” “No.”<br />

Allora sono andata fuori io. “Ah. E’ lei la padrona? Allora faccia saltar fuori gli ebrei.” “Guardi, io non<br />

ho visto ness<strong>un</strong>o.” (Ecco, sono più commossa adesso che allora.) E dice: “Lei ha qui gli ebrei. Li han<br />

10

Perquisizione delle SS alla famiglia ebrea Vita, Asso<br />

[Foto Paredi, Asso]<br />

11

visti entrare e adesso li faccia saltar fuori”. “Io non sono mica obbligata a far declinare le generalità a<br />

tutti, non è possibile. C’è qui il dottore.” “Ah sì? Mi faccia girar la casa.”<br />

D Quindi erano italiani?<br />

R No. Adesso che ci penso erano tedeschi, ma c’era insieme <strong>un</strong> italiano che faceva da guida […].<br />

Quello lì faceva la spia. Qui c’era <strong>un</strong>a famiglia… c’erano qui degli sfollati… poi di sopra <strong>un</strong>’altra<br />

famiglia… li abbiamo accompagnati a visitarli tutti. E non li hanno trovati. Allora hanno minacciato:<br />

“Adesso noi usciamo e lei sta qui. Perché lei deve bruciare con gli ebrei. Noi adesso bruciamo la casa”.<br />

E io che avevo due fratelli nascosti! Avevamo fatto <strong>un</strong>a specie di b<strong>un</strong>ker in <strong>un</strong> prato a monte; però ogni<br />

tanto venivano giù a fare la barba. Erano nascosti in <strong>un</strong> casel, dove si metteva là il formaggio. Adesso<br />

dove saranno, cosa faranno? Ma la casa non l’hanno bruciata.<br />

Ad ogni modo abbiamo bagnato <strong>un</strong>a ventina di lenzuola e le abbiamo messe nei corridoi, distese l<strong>un</strong>go<br />

il loggiato. Poi abbiamo tirato fuori quelle là - che si erano anche <strong>un</strong> po’ scottate - e le abbiamo fatte<br />

salire in cascina. Le lenzuola servivano a non farle vedere. Sono rimaste in cascina finché è venuta sera.<br />

Intanto le abbiamo cambiate, perché per combinazione mi era morta anche <strong>un</strong>a sorella e avevo i vestiti.<br />

Mia sorella aveva lasciato qui due bambini. Difatti quello che accompagnava i tedeschi aveva cercato di<br />

farli parlare: “Dov’è che hai visto il tuo zio?” “Non c’è lo zio, è andato via.”<br />

Alpe Spezzola: luogo di transito di partigiani, ebrei, rifugiati, prigionieri alleati in fuga<br />

[Archivio privato Cesare Gilar<strong>don</strong>i, Civenna]<br />

12

Poi di notte quella <strong>don</strong>na che era qui a servizio - era di Arzignano - li ha portati su al Pizzo, sopra<br />

Lasnigo. Hanno attraversato il Lambro e sono andati dal parroco di Lasnigo, che li ha tenuti tre giorni<br />

sul campanile. Dopo <strong>un</strong> po’ li hanno accompagnati giù a Onno e da Onno hanno fatto la traversata e<br />

sono andati a prendere il treno. Sono stati nascosti tutto il tempo a Milano. Dopo la guerra sono tornati<br />

a salutarmi, io allora mi ero già sposata.<br />

D Come si chiamavano?<br />

R E’ passato tanto tempo, ma credo che fossero i Cappelluto… O i Modena o i Cappelluto. E mi è<br />

stato detto che sono l’<strong>un</strong>ica famiglia che si è salvata di quelli che sono stati cercati qui, nel ‘44. Allora<br />

<strong>don</strong> Carlo era già andato in Svizzera. Mi hanno portato <strong>un</strong> cuscino per ricordo.<br />

D Continuiamo a parlare di Sormano. C’erano molti rifugiati e figure importanti della Resistenza:<br />

anzitutto il parroco Don Carlo Banfi, poi due intellettuali milanesi, Ada Tommasi e Mario De Micheli.<br />

Parliamo di queste parsone.<br />

R Quando son venuti a Sormano, è stato il Testori Giovanni, lo scrittore, che me li ha portati<br />

personalmente. Lui e sua mamma - c’era insieme sora Lina, anche lei Paracchi, che era di Lasnigo -<br />

perché li mettessimo a posto. Sono arrivati qua nel ‘41 - ‘42, credo.<br />

D I De Micheli sono stati arrestati nel luglio ’44.<br />

R Quando erano qui, avevano <strong>un</strong>a scuola a Milano, che non mi ricordo quale fosse.<br />

Ogni tanto facevano lezioni private qui a casa nostra, in questa cucina. Poi però aumentavano sempre<br />

più gli allievi, tutta gente danarosa. E allora mio papà e mia mamma hanno detto: “Ghe domandom a <strong>don</strong><br />

Lina Paracchi nel giorno del suo novantesimo compleanno<br />

[Archivio privato famiglia Invernizzi, Novate Milanese]<br />

13

Banfi, che ha giù quel posto lì”. Mio padre era fabbriciere della parrocchia, sapeva come era costruita la<br />

casa. Infatti <strong>don</strong> Banfi li ha accolti subito, nel suo seminterrato; il seminterrato della canonica. C’è<br />

ancora adesso, lì adesso c’è il sagrestano. Facevano lezione nel salone grande della casa del parroco.<br />

D E il famoso refettorio, dove ospitavano gli ebrei e altri perseguitati, dov’era?<br />

R Sarà stato dietro la loro abitazione, nel seminterrato.<br />

D Sapevate dell’aiuto che davano agli ebrei?<br />

R No, di loro sapevamo che erano com<strong>un</strong>isti. Non hanno mai accennato a questa attività.<br />

D Parliamo di <strong>don</strong> Carlo Banfi.<br />

R Aveva <strong>un</strong> coraggio… perché aveva due sorelle, Erminia e Maria, che facevano da perpetue, ma non<br />

aveva neanche le suole da cambiare! Perché ghe n’era minga… Probabilmente dava tutto agli ebrei e a<br />

quelli che avevano bisogno. Era povero. C’erano qui anche suo papà e suo fratello, che faceva il calzolaio.<br />

Il papà è morto qui. Sugli ebrei era molto riservato, quando è rimasto via si è saputo che era andato con<br />

gli ebrei. Per la mia famiglia sono stati mesi cruciali, pieni di disgrazie. Mio fratello, questo qui che è<br />

rimasto, andando a caccia aveva preso <strong>un</strong>a schioppettata (volevano prendere <strong>un</strong>a lepre). Poi si è ammalata<br />

mia sorella, aveva 28 anni, ed è morta; ha lasciato lì due bambini piccoli. Poi mi è morta mia mamma.<br />

E i fratelli nascosti. Insomma è stato <strong>un</strong> macello, peggio di così…<br />

D Quando <strong>don</strong> Banfi è andato in Svizzera con gli ebrei, cos’è successo in paese? Successivamente altri<br />

ebrei sono stati arrestati e portati nei lager.<br />

R Sì. Poi hanno detto che solo quelli lì che ha portato via <strong>don</strong> Banfi si sono salvati. Gli <strong>un</strong>ici! Gli altri<br />

sono stati uccisi. Invece quello lì, quel …taleone [si intenda: Portaleone, n. d. r.] - doveva essere il giorno di<br />

Natale o di Pasqua quando sua moglie ha avuto <strong>un</strong>’emorragia, forse aveva perso <strong>un</strong> bambino - ha<br />

chiamato di notte mio fratello, che abitava qui. E lui è andato subito di notte e l’ha salvata per miracolo,<br />

se no moriva dissanguata, ‘sta povera <strong>don</strong>na, era la moglie di <strong>un</strong> ebreo. Quando l’ho rivisto dopo la<br />

guerra, era il preside di <strong>un</strong>a scuola. La scuola Leonardo da Vinci a Milano. Giù vicino alla stazione.<br />

Loro erano ebrei che erano qui sfollati, ce n’erano parecchi qui sfollati nella villa rossa. Si chiamavano…<br />

Pantaleone… no, Portaleone! Quello lì io l’ho trovato come preside nella scuola Leonardo da Vinci,<br />

dove ha studiato mio figlio. Vicino alla Nord. E mi ha contato su: “Pensi, sono stato ad Auschwitz - o<br />

a Dachau, non mi ricordo più bene - [nota della testimone]! Ho preso tante botte e ci avevo <strong>un</strong> rene<br />

solo…” Però è tornato, io li ho rivisti negli anni ‘60.<br />

D Invece le famiglie che sono state arrestate e poi uccise nei lager si chiamavano Bardavid, Barda,<br />

Hann<strong>un</strong>a, Pontremoli…<br />

R Anche a Lasnigo ce n’erano...<br />

D Quando <strong>don</strong> Banfi è andato in Svizzera, i De Micheli hanno continuato la sua opera. Questo fino<br />

all’estate ’44, quando li ha presi il famigerato Pankoff. Ma alla fine li ha lasciati andare. Cosa possiamo<br />

ricordare? Non sono più tornati a Sormano?<br />

R No no. Non si sono più visti. Saranno tornati a Milano, saranno andati via tramite i Testori… Si vede<br />

che il Gianni… bisogna dire che lui era proprio <strong>un</strong> com<strong>un</strong>ista…<br />

D Giovanni Testori era andato a scuola dai coniugi De Micheli?<br />

R Senz’altro. Allora Mario arrivava dentro da quel portone… e mia mamma stava facendo il minestrone…<br />

La sera arrivavano da Milano, quando uscivano andavano a Milano. Perché in giro non è che Mario<br />

14

camminava molto. Lui usciva il tempo di andare a prendere la corriera; perché non camminava tanto,<br />

era bello zoppo, eh! Senza l’Ada non usciva mai. Ci siamo sentiti ancora dopo la guerra con lui e con<br />

l’Ada. Allora arrivava dentro e diceva: “Senti, Ada, che bel profumo che viene dalla cucina della signora<br />

Martina.” E le la faseva: “O sciur Mario, l’è rivaa?” “Sì, cosa sta facendo?” “Un bel minestrone.” “Ah, che<br />

bel profumo si sente!” “Sciur Mario, se stasera el vegn giò a resp<strong>un</strong>d al rusari gh’en do <strong>un</strong>a bela marmitina per tutt<br />

e du e anca per la tusa.” Perchè c’era anche la bambina.<br />

“Hai sentito Ada? Dobbiamo venire a mangiare e a rispondere al rosario. Ebbene, hai fame? Sì.<br />

Cominciamo a prendere la minestra. Poi veniamo giù a rispondere al rosario.” E venivano a rispondere<br />

al rosario! Quante volte hanno fatto così! Eravamo tutta <strong>un</strong>a famiglia, sa. Poi suonavano l’ocarina…<br />

quando il mandolino… quando la mandola e cantavano. Cantavano: “Corpo de… sangue de… in duvé te<br />

sett Marianna, sangue de biss…” Lui faceva sempre il marito, la moglie cantava in falsetto. C’era <strong>un</strong> rapporto<br />

di amicizia, ma tanto. Tra l’altro non avevano mai i soldi per pagare l’affitto. Spendevano tutto in libri.<br />

Poi quando prendevano il ‘27 arrivavano con <strong>un</strong> gabaret cosi. E mia mamma: “Oh, ma si propi por bagai!”.<br />

Ora che pagaven i debiti e portà su cose inutili, ghe n’even pu.<br />

D E <strong>don</strong> Banfi frequentava le case della gente? Era di compagnia?<br />

R No. Non era <strong>un</strong> compagnone come il De Micheli, era <strong>un</strong> uomo riservato. In famiglia da noi veniva<br />

spesso, perché c’era qui il fabricer che doveva firmare. L’era semper chi. Era <strong>un</strong>a persona simpaticissima.<br />

Ma brava!<br />

Il vecchio Miravalle negli anni ‘40.<br />

[Cartolina d’epoca dalla collezione Rosa Bussadori, Sormano]<br />

15

Don Carlo Banfi<br />

Passaggio in Svizzera<br />

Archivio Storico Diocesano, Milano, Fondo Resistenza.<br />

ll Sac. Don Carlo Banfi fu Antonio,<br />

nato a Saronno il 10.09.1903, ordinato l’ 11 giugno 1927 al tempo dei fatti, luglio ‘ 43 luglio ’45 Parroco<br />

a Sormano, si è trovato compromesso nella Resistenza senza averci mai pensato. Tornato dalla Svizzera<br />

il 25.07.1945 riprese la sua vita di Parroco, senza pensar più altro. Solo dopo aver ricevuto la lettera del<br />

Cancelliere della Curia si decise a scrivere le note che seguono.<br />

Tutto cominciò nel luglio ’43. Stando io in Sormano vennero da me i fratelli Hassan Scialom e Leone,<br />

e il sig. Hann<strong>un</strong>a. Ebrei, di Tripoli, cittadini italiani. Hassan residenti a Milano Hann<strong>un</strong>a rientrato dalla<br />

Francia dopo essere sfuggito alla Gestapo per intervento del Console italiano, perché cittadini italiani.<br />

Erano sfollati a Asso, ma non si sentivano sicuri. Cercavano <strong>un</strong> alloggio in Sormano dove vivere ignorati<br />

e quieti. Trovato l’alloggio, si sistemarono e … respirarono.<br />

Venne il 25 luglio. Caduta di Mussolini . Breve euforia. Presto vennero i tedeschi. Dissi a tutti: Per ora<br />

non c’è pericolo, quando si presentirà vi avvertirò. Arrivò l’otto settembre. Proclama di Badoglio,<br />

disorganizzazione dell’esercito, militari che tornano a casa, se possono, e chi abita in zona occupata<br />

cerca <strong>un</strong> rifugio dove può. Di questi parecchi arrivano a Sormano. Diversi Colonnelli qui sfollati si<br />

interessano di questi e trovano per loro <strong>un</strong> rifugio al Pian del Tivano, ma occorre in Sormano <strong>un</strong> posto<br />

di tappa e raccolta prima di mandarli lassù colle guide. Nel salone dell’Oratorio si preparano tavoli e<br />

coperte (data dai sigg. Testori e Beretta). La cucina già disposta per la refezione scolastica darà i pasti..<br />

E arrivano i prigionieri di guerra. Li porta <strong>un</strong> giorno Don Davide Perniceni, Ex Salesiano, missionario<br />

in India, è Cappellano di <strong>un</strong> campo Prigionieri nella zona di Lodi. Dopo l’8 settembre fugge la guardia,<br />

e fuggono i prigionieri, ma arrivano i Tedeschi e li catturano per mandarli in Germania. Si avviano alla<br />

Svizzera via Como e Varese, ma in poco tempo i tedeschi bloccano i passi. Don Davide tenta la via di<br />

Sormano. Perché? Deve aver sentito che di lì è possibile andare in Svizzera. Difatti, soldati o sbandati<br />

o renitenti alla leva han trovato il passo: Pian-Tivano , discesa a Nesso, traversata a Torrigia, albergo del<br />

Tabacco e confine.<br />

Una e due volte venne D. Perniceni con prigionieri, ed <strong>un</strong>a terza ne mandò <strong>un</strong> gruppo con <strong>un</strong>a guida.<br />

Intanto siamo arrivati a Novembre. Le guide ci dicono che la strada è dura, più dura la notte per il<br />

freddo; se la cosa deve continuare, occorre provvedere. Per conoscere de visu la situazione faccio <strong>un</strong>a<br />

volta il percorso. Con difficoltà ma senza pericolo, entriamo in Svizzera da Bruzzella. Con ingenua<br />

semplicità diciamo il motivo della nostra venuta, ma la guardia di frontiera scuote il capo: ma Reverendo.<br />

Siamo in guerra, la frontiera è chiusa, lei ha commesso <strong>un</strong> reato violandola. Io dovrei consegnarla alla<br />

Polizia. Benevolmente suppongo di averlo fermato alla frontiera e lo rimando immediatamente. Prima<br />

di partire dissi: Io ho della gente in pericolo: ebrei, prigionieri, soldati che presto o tardi dovrò condurre<br />

quì. La Confederazione riceve chi è in pericolo, ma chi decide è il Comando di Polizia.<br />

16

Non passarono molti giorni ed il pericolo si presentò: si volevano far paracadutare armi sul Pian Tivano.<br />

Il presidio tedesco di Erba sarebbe subito intervenuto. Dissi agli ebrei che era necessario partire. Qui la<br />

sorpresa: tre ne conoscevo, ma alla partenza diventarono 16. Sp<strong>un</strong>tarono bambine di 5 e 6 e 7 anni,<br />

uomini attempati, vecchie signore che non riuscivano bene a camminare. Non c’era tempo per discutere,<br />

e fare complicati preparativi, eppure tutto andò bene. Si offrirono di accompagnarci e fu provvidenza,<br />

Crivelli, Bussadori e Haardt. Durante la faticosa salita trovammo aiuto nei boscaioli della zona, e le<br />

Guardie di Finanza ci indicarono il p<strong>un</strong>to in cui si poteva alzare la rete di confine e passare. Il difficile<br />

vene dopo: passata la rete,le <strong>don</strong>ne ed i vecchi non vollero più avanzare. Non ne potevano più. La china<br />

era ripida, il fondo sdrucciolevole, il luogo deserto. Cercai di convincere almeno i validi ad andare<br />

avanti ma non vollero. Non era tempo né luogo da tergiversare. Troncai gli indugi e mi misi in cammino.<br />

Veduta di Sormano fine anni ‘40<br />

[Cartolina d’epoca dalla collezione Rosa Bussadori, Sormano]<br />

17

Chi può mi segua. Scesi <strong>un</strong> poco, trovammo <strong>un</strong> sentiero e poco dopo le guardie svizzere. Senza <strong>un</strong>a<br />

parola ci guidarono al posto di dogana. Il comandante del posto mi riconobbe e disse: Questa volta<br />

devo proprio consegnarlo alla Polizia. Niente in contrario, però lassù al 47 (numero sulla rete di confine)<br />

ci sono <strong>don</strong>ne e bambini che atten<strong>don</strong>o aiuto. “Bene. Sarà provveduto.”<br />

Rifocillati, ci condussero al posto di raccolta in Bruzzella. Intanto arrivarono tutti gli altri. Si dormì<br />

sulla paglia, ed al mattino ci condussero a Mendrisio e nel pomeriggio a Chiasso, dove trovammo altri,<br />

ebrei e no, entrati nella notte. Da Chiasso ci portarono a Bellinzona al Comando di Polizia. Fatto<br />

l’interrogatorio, gli ebrei ebbero Asilo, Crivelli che mi aveva voluto accompagnare ebbe <strong>un</strong> mese di<br />

arresto, ed io 5 giorni di arresto. Spiegatomi colla Polizia il giorno dopo fui libero e, per intervento del<br />

Vescovo Mons. Jelmini, condotto a Lugano e consegnato al Seminario, ospite di Monsignor Vescovo.<br />

Ero salvo in Svizzera ma senza mezzi e senza il minimo corredo. Rendo quindi omaggio alla carità di<br />

Mons. Jelmini che mi ospitò nel suo seminario per più di tre mesi. Mi permise anche qualche opera di<br />

ministero, finchè per la Pasqua del 1944 fui assegnato come cappellano ad <strong>un</strong> campo di internati, prima<br />

come provvisorio, poi come effettivo con largo stipendio. La mia sede era Klendietwil nel settore di<br />

Langental in Cantone di Berna. Mio superiore immediato era il Rev. Br<strong>un</strong>o Heim oggi Vescovo<br />

Intern<strong>un</strong>zio in America Latina. Egli risiedeva in Rohrbach. Cappellano del settore era Don Giuseppe<br />

Carozzi di Como. Avevo in consegna sei campi di internati italiani che dovevo periodicamente visitare.<br />

Fu così fino all’aut<strong>un</strong>no del ‘ 44 quando, dopo l’effimera Repubblica di Domodossola, si rifugiarono in<br />

Svizzera i partigiani della Val D’Ossola e della Val Toce. Dopo diversi spostamenti in Tracselvald e in<br />

Lutzelflue, ritornai in Klendietwil coi partigiani. Con loro rimasi sino alla fine. Al momento di rimpatriare<br />

fui fermato ala frontiera e rimandato al campo, perché il mio nome non c’era sull’elenco del Comando<br />

militare. Difatti io civile ero addetto al servizio dei campi ma ero civile. Dovetti restare internato fino al<br />

25 luglio 1945 quando, finito l’internamento, tutti i servizi vennero rimpatriati: Comandi, Magazzini,<br />

Furerie ecc.<br />

Dirò <strong>un</strong>a parola anche dei miei rapporti ecclesiastici nel tempo dell’internamento. Ho detto che il<br />

giorno dopo il mio arrivo a Bellinzona, liberato dalla Polizia sono stato dato in consegna a Mons.<br />

Jelmini Vescovo di Lugano. Lui fece sapere al Cardinal Schuster che io ero a Lugano. Il Cardinale di<br />

risposta disse al Vescovo di non lasciarmi partire, se volessi rientrare, perché a Sormano c’era <strong>un</strong>a<br />

reazione fortissima delle autorità per quanto faceva la Resistenza del luogo, ma tutti erano anonimi; io<br />

solo ero conosciuto per nome, e tornando avrei pagato per tutti.<br />

Dopo il 25 aprile la prospettiva era di tornare quanto prima. Ma dove? A Sormano c’era <strong>un</strong> altro<br />

Parroco; io non avevo più casa. Scrissi al Cardinale di assegnarmi <strong>un</strong>a Parrocchia dove poter andare. Mi<br />

assegnò Mesenzane. Saputo questo Mons. Jelmini mi sollecitava a partire, ma a Soletta Mons. Streng,<br />

dopo <strong>un</strong> ritiro ci fece promettere che ness<strong>un</strong> Cappellano sarebbe partito clandestino, per non lasciare<br />

i campi senza assistenza.<br />

Dopo il 25 aprile arrivarono alla frontiera gli Alleati ed ogn<strong>un</strong>o che rientrasse era sottoposto al loro<br />

controllo. Ci potevano essere criminali di guerra o spie o collaborazionisti. Dalla Svizzera prima di<br />

partire <strong>un</strong>a schedatura della Croce Rossa, al confino foglio alleato di rientro che doveva servire come<br />

foglio di via, tessera viveri, e controllo sussidi avuti.<br />

18

Arrivati a Como la mattinata del 26 luglio, arrivai a Sormano la sera accolto da <strong>un</strong>a ovazione del popolo.<br />

Ebbi aiuti, riconoscimenti, ed attesati vari che metto qui di seguito come documentazione.<br />

Attestato del Comando Volontari della Libertà<br />

Comando Settore di Asso<br />

Attestato del Com<strong>un</strong>e di Santa Valeria<br />

Attestato e premio del Comando Alleato Alta Italia.<br />

Attestato della Com<strong>un</strong>ità Israelitica di Milano<br />

E qui ci dovrebbe essere il brevetto di Partigiano, ma non c’è. Motivo? Con molta premura me lo<br />

offrivano in quei giorni, il Partito Com<strong>un</strong>ista ed il Partito d’Azione ai quali appartenevano quelle che<br />

con me lavorarono nei giorni in cui di partiti neppur si parlava. C’era <strong>un</strong> solo partito: Italia. Allora il<br />

brevetto di partigiano non mi interessava e la lasciai perdere. Più tardi pensando ai possibili vantaggi<br />

che la legge concedeva ai partigiani, ne feci richiesta alla Democrazia Cristiana tramite l’On. Clerici.<br />

Con lui ci eravamo visti a Lugano cogli On. Migliori e Malvestiti. Lui sapeva e poteva testimoniare , ma<br />

ero fuori tempo massimo. Per legge l’era di liberazione era chiusa, e brevetti non si concedevano più.<br />

Ness<strong>un</strong> male, ness<strong>un</strong> dispiacere ma per la verità qui la cosa si doveva dire.<br />

La conclusione. Se questo album di ricordi fosse stato preparato nei giorni immediatamente seguenti ai<br />

fatti, sarebbe completato con attestazioni e firme di testimoni. Ma alla data di oggi 23 novembre 1978,<br />

a 33 anni di distanza dai fatti molte persone sono morte, ed altre disperse per il mondo. D’altra parte la<br />

mia vicenda è stata breve, e non ci sono fatti che si possano mettere in discussione, essendo avvenuti<br />

alla luce del sole , ed hanno la testimonianza: prima della Svizzera, di tutto Sormano. Dopo l’ingresso<br />

in Svizzera, delle Autorità Competenti: Polizia Svizzera degli Stranieri, egli Ecc. Vescovi di Lugano e di<br />

Basilea. Quanto a me ho la coscienza di aver fatto solo il mio dovere. Chi<strong>un</strong>que avrebbe fatto altrettanto.<br />

Fatto e firmato in Varese – Casa S. Giuseppe – il 28 Nov. 1978<br />

In fede di tutto<br />

Sac. Don Carlo Banfi<br />

19

Lucio Pardo<br />

Il segreto di <strong>don</strong> Carlo Banfi<br />

Lucio Pardo era bambino, rifugiato in Svizzera con la famiglia, quando conobbe Don Banfi. Questa è la testimonianza<br />

di quegli eventi.<br />

Anni fa Anna Amendola giornalista RAI presentò in TV (e poi in <strong>un</strong> libro) testimonianze dell’ultimo<br />

conflitto mondiale intitolate “La Mia Guerra”.<br />

C’era anche mia madre Iris Volli, così:<br />

“Il 25 novembre del 1943 riparammo fort<strong>un</strong>osamente in Svizzera. Non fu affatto semplice... tutti i passaggi, tutte le<br />

frontiere erano chiuse e sorvegliate dai tedeschi...<br />

Due mesi prima per i continui bombardamenti su Bologna eravamo sfollati a Budrio (circa 20 km. dalla città) in affitto<br />

in <strong>un</strong> piccolo appartamento. Mio marito però veniva a Bologna regolarmente per dare lezioni private di matematica ad<br />

alc<strong>un</strong>i studenti.<br />

Una mattina perse il treno, arrivò a Bologna in ritardo. Tornò a Bologna due giorni dopo. Stava per aprire il cancello del<br />

nostro appartamento al primo piano, già studio notarile, sotto la scuola elementare ebraica ove insegnavo. Ma sentì <strong>un</strong>a<br />

voce da sopra le scale: ‘Professore, non entri venga, venga qua...’ Era l’inquilino del quarto piano del nostro stesso stabile.<br />

Aggi<strong>un</strong>se: ‘Per carità, non entri in casa sua, venga <strong>un</strong> momentino da me...’ Andarono nel suo appartamento attraverso<br />

quanto restava dell’antica torre degli Orsi. Gli raccontò che due giorni prima <strong>un</strong> poliziotto nazista, con <strong>un</strong> carabiniere,<br />

era venuto a cer<strong>carlo</strong>, interrogando inquilini e passanti, sostando l<strong>un</strong>gamente in attesa (era stato proprio quando mio<br />

marito aveva perso il treno…) Alfredo Giommi, retta e coraggiosa persona, da allora non aveva più avuto pace. Sapeva<br />

che mio marito quasi regolarmente veniva in città, ed era stato tre giorni lì, sulle scale, davanti alla sua porta ad attenderlo<br />

per avvertirlo del pericolo. Era sicuro che sarebbero senz’altro tornati. E lo fecero. Il sig. Giommi accettò le chiavi di casa<br />

nostra, gli mostrò dove le avrebbe nascoste, lo salutò, rifiutò <strong>un</strong> rimborso spese, dicendo: ‘Ora servono più a te che a me.<br />

Quando tornerai festeggeremo insieme’, come hanno fatto per tutta la vita.<br />

Per strada incontrò ancora chi lo scongiurò di andarsene e tornò subito a Budrio.<br />

Preoccupato, ma non sconvolto; non vide nostro figlio. ‘Dov’è Lucio?’ - chiese - e subito corse fuori. Vide che giocava con<br />

gli altri bambini. Tornò dentro, mi informò e disse: ‘Andiamo via subito, non possiamo più rimanere qui...’ “Andiamo.<br />

Ma dove andiamo? Qui non conosciamo ness<strong>un</strong>o...’ ‘Via - insisteva - presto!’ ‘Sì, ma domani dovremo venire a prendere<br />

qualcosa da mangiare, da vestire...’<br />

Dicemmo alla signora Bonoli: ‘Siamo ebrei, dobbiamo partire, ci vogliono uccidere tutti…’ ‘Ma… anche i bambini?’,<br />

poi non riuscì più a parlare, piangeva... Allora il marito chiese: ‘Ma cosa avete fatto?’ ‘Niente, siamo ebrei… ha capito<br />

che siamo ebrei?’ Lo guarda e dice: ‘E allora? Non siete Cristiani come noi?’ E la moglie aggi<strong>un</strong>ge: ‘Ma cosa volete fare?<br />

Dove volete andare? Lasciateci almeno i bambini...’<br />

Chiedemmo <strong>un</strong> carro... qualcosa per trasportare noi e <strong>un</strong> po’ di cose che avevamo cominciato frettolosamente ad imballare.<br />

Faceva notte ed eravamo sfiniti quando ci avvisarono: ‘Abbiamo trovato <strong>un</strong> carro con due buoi. Se volete, a mezzanotte<br />

sarà qui...’ Eravamo stanchissimi, i bambini dormivano. Aggi<strong>un</strong>sero: ‘…oppure domattina...’<br />

Io quella notte feci venti casse di roba, mio marito raccolse i suoi manoscritti (anni di ricerche e di faticoso lavoro poi<br />

riconosciuti dalla Treccani).<br />

20

Alle cinque del mattino svegliai i bambini. Presi pure i materassi sui quali dormivano. Partimmo che era ancora buio. A<br />

Bologna dovevamo prendere <strong>un</strong> treno per Milano.<br />

Ma la stazione non esisteva più: distrutta dalle bombe.<br />

Andammo più a Nord, a Borgo Panigale. Il capo stazione, viste le casse, esclamò: ‘Signora, ma non sono neanche chiuse,<br />

come faccio a caricargliele?’ Firmai che mi assumevo io la responsabilità del viaggio.<br />

Soltanto alla stazione di Milano: sventurati fra tanti sventurati, profughi fra tanti profughi, fra gente che dormiva per<br />

terra, soldati sbandati, distesi con gli zaini sotto alla testa, con le sirene che fuori ululavano l’allarme aereo, derelitti fra<br />

tanti derelitti, ma finalmente anonimi potemmo tirare <strong>un</strong> sospiro di sollievo. Finalmente eravamo uguali a tutti gli altri...<br />

‘Qui ness<strong>un</strong>o ci conosce, - pensammo - forse in questo momento i nazisti ci cercano ancora a Bologna o forse già a<br />

Budrio...’ Ed intanto, ossessivo, l’altoparlante martellava: ‘Milano! Stazione di Milano! Coprifuoco ! Chi esce dalla<br />

stazione sarà passato per le armi!’ (E sempre a mio figlio in qual<strong>un</strong>que stazione, anche estera, l’altoparlante ricorda<br />

sempre quell’ann<strong>un</strong>cio!)<br />

Partimmo per Solzago la mattina seguente. Scaricando, <strong>un</strong>a grossa cassa si sfasciò ed il contenuto si sparpagliò al suolo...<br />

Ernesto Raffa, mio cognato, Ingegnere Capo del Genio Civile, risiedeva in Como.<br />

Mio marito andava a Milano per dare lezioni e la sera, se tardava qualche minuto, io ero col cuore in gola per la paura<br />

che l’avessero preso. Stavo in casa, i nostri bambini scendevano a giocare con gli altri bambini.<br />

Un giorno mi dissero: ‘Domenica nella casa vicina danno <strong>un</strong>a festa. Hanno invitato noi e te, andiamo? Vieni?’ Mandai<br />

loro due. Come rispondere a domande, dire chi ero?<br />

Rientrarono e mi dissero: ‘Tutti i bambini erano con le loro mamme, solo noi eravamo soli, tutti ci hanno chiesto di te...’<br />

Dopo la guerra mio marito ha scritto a questi vicini: ‘Scusateci, non vi abbiamo mai ringraziato e neanche salutato, ma<br />

sapete, siamo ebrei ed eravamo ricercati.’<br />

Immediata la risposta: ‘L’avevamo capito benissimo, cercavamo solo di rendere meno amaro questo periodo della vostra<br />

vita.’<br />

Gemma Volli, mia sorella, sfollata a Laglio viene a trovarci: ‘Com’è che siete qua?’ ‘Siamo vicini alla Svizzera, dove<br />

pensiamo di andare… E tu?’ ‘Perché ci siete voi. Volete andare in Svizzera? Ci andremo insieme, lasciate fare a me.’<br />

Ritorna Il giorno dopo: ‘Adesso la frontiera è aperta, ho preso contatto con dei contrabbandieri che ci porteranno fino al<br />

confine. Occorre roba pesante, scarpe adatte perché la mulattiera che dovremo percorrere può essere ghiacciata. Sul<br />

Bisbino ha nevicato e noi lo dobbiamo oltrepassare. Mi hanno assicurato che vi procureranno due muli. Potrete portare<br />

<strong>un</strong>o zaino per persona, niente di più!’ ‘Valigie?’ ‘No, niente valigie! Ci sarà pure <strong>un</strong> portatore per portare la bambina<br />

fino al confine.’”<br />

***<br />

Scendiamo a Como, giriamo tutto il giorno per comperare il necessario. Alla sera gli zii preparano dei<br />

letti improvvisati. Ma la mamma è sfinita. Per la stanchezza, l’agitazione, l’immobilità forzata e per non<br />

svegliare mia sorella, dorme poco e male.<br />

Alla mattina non può muoversi, tutta anchilosata come <strong>un</strong> pezzo di legno. Con <strong>un</strong>o sforzo immane<br />

arriva fino al bagno e lì sviene. Come potrà affrontare la montagna?<br />

Ma é curata bene. Mio padre la sostiene. Risaliamo a Solzago.<br />

Due giorni dopo, la mattina presto, scendiamo a Laglio: il battello ci porta all’altra sponda del lago. Da<br />

li <strong>un</strong>’erta mulattiera andava fino alla cima innevata del Monte Bisbino. Il piccolo gruppo s’avvia per la<br />

salita. Dopo <strong>un</strong> po’ ecco i contrabbandieri che devono portarci in Svizzera con i muli ed <strong>un</strong> giovane di<br />

21

20 anni che deve portare mia sorella Ariella in braccio fino al confine. Con noi si è <strong>un</strong>ita la famiglia<br />

Cafàz di Bologna marito e moglie. Per la moglie il marito ha contrattato <strong>un</strong> mulo. Per noi due muli per<br />

gli zaini, due su ogni mulo. Ariella é presa in braccio. Sembra molto grassa. Indossa due vestiti e due<br />

cappotti. Ci avviamo. Io, sette anni, snello e leggero, sono sempre avanti a tutta la fila indiana.<br />

Davanti alla mamma cammina <strong>un</strong> mulo. La mulattiera è ripida, stretta. Il mulo cammina sempre rasente<br />

al muro. Uno zaino sfrega sempre contro le pietre del muro contro ripa, che sovrasta la strada.<br />

Camminiamo da ore. La mamma guarda con terrore il mulo e pensa: adesso la tela dello zaino si<br />

sbriciola e semina tutto il contenuto nella zona sottostante.<br />

Imbr<strong>un</strong>iva ed é stanca. Si attacca alla coda del mulo. È <strong>un</strong> aiuto. Camminiamo nel più assoluto silenzio.<br />

Ad <strong>un</strong> tratto per <strong>un</strong>a mossa brusca perde la coda del mulo, inciampa e cade. Ariella grida per lo spavento...<br />

é buio... pensa che la mamma sia rotolata in fondo al burrone. È zittita con <strong>un</strong>a mano sulla bocca e dalle<br />

parole: “Tua mamma ora è morta, ma non vogliamo morire anche noi”. Aveva tre anni e mezzo. Mai<br />

più ha dimenticato. A tuttoggi se qualcosa la spaventa vuole gridare, ma la voce la muore in gola…<br />

La mamma si rialza e proseguiamo. In silenzio.<br />

Io sono avanti a tutti, con qualche zolletta di zucchero, con l’energia dei miei sette anni e lo sguardo in<br />

avanti. Non ho visto e non ho saputo niente fino a qualche anno fa.<br />

Dopo la notte passata in <strong>un</strong>a malga di pastori, all’alba riprendiamo la marcia nel buio dell’alba invernale,<br />

in cresta facendo ben attenzione ai crepacci coperti da <strong>un</strong> velo di ghiaccio azzurrino. Dopo <strong>un</strong> po’ ci<br />

indicano <strong>un</strong>a caserma che s’intravede da lontano. “Là ci sono i tedeschi” dicono. “Adesso non fiatate!<br />

Avanti!”<br />

E poi, con il Bisbino alle spalle, la rete! Dal foro, sul pendio a strapiombo ci rotoliamo giù, non si riesce<br />

a stare in piedi. Ci sono tante montagnole ove viene prodotta della carbonella con la combustione<br />

incompleta del legno, ma la pendenza è sempre forte.<br />

Ci sediamo per terra : é giorno fatto.<br />

Un doganiere svizzero ci viene incontro. Tiene il figlioletto in mano. “Non si può entrare, dovete<br />

tornare in Italia.” Ariella lo guarda e dice: “Ma lì ci sono i tedeschi che vogliono prenderci per<br />

ammazzarci…”<br />

Lui la prende in braccio e ci avviamo verso la casa cantoniera.<br />

Seguita a dire: “Bisogna tornare indietro” e intanto suo figlio, <strong>un</strong> ragazzino di sette o otto anni, mi<br />

mette in mano di nascosto <strong>un</strong>a mela ed <strong>un</strong>a tavoletta di cioccolata…<br />