Rivista dell'istruzione. N. 4/11 Focus - Comune di Modena

Rivista dell'istruzione. N. 4/11 Focus - Comune di Modena

Rivista dell'istruzione. N. 4/11 Focus - Comune di Modena

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Una sfida possibile:<br />

scuola e territorio<br />

in rete per il successo<br />

formativo <strong>di</strong> tutti<br />

<strong>Rivista</strong><br />

dell’istruzione<br />

4 - 20<strong>11</strong><br />

<strong>Focus</strong><br />

<strong>di</strong> Adriana Querzè<br />

Andare male a scuola: perché?<br />

I dati del Ministero confermano il comune<br />

sentire <strong>di</strong> chi vive e lavora nella<br />

scuola me<strong>di</strong>a: un ragazzo su quattro ha<br />

<strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento, abbandona<br />

precocemente la scuola, è in situazione<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio.<br />

Ma chi sono i ragazzi che vanno male<br />

a scuola o che stanno male a scuola,<br />

quelli che chiamiamo <strong>di</strong>fficili, con problemi<br />

emozionali o <strong>di</strong>sturbi <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento?<br />

Le ricerche ci <strong>di</strong>cono alcune<br />

cose <strong>di</strong> loro.<br />

Le <strong>di</strong>fficoltà sono spesso rilevate dalla<br />

prima classe della scuola primaria o<br />

già dalla scuola dell’infanzia. Si manifestano<br />

con una netta <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> genere<br />

che vede la prevalenza dei maschi<br />

rispetto alle femmine con un rapporto<br />

<strong>di</strong> 2 a 1.<br />

I ragazzi cosiddetti <strong>di</strong>fficili sono accomunati<br />

da alcuni atteggiamenti verso<br />

la scuola quali l’ostilità, l’incostanza, la<br />

trascuratezza, la <strong>di</strong>sorganizzazione. Le<br />

famiglie <strong>di</strong> origine sono in prevalenza<br />

<strong>di</strong> basso livello <strong>di</strong> istruzione, anche se<br />

alcune ricerche evidenziano che molti<br />

alunni provengono da famiglie con<br />

status sociale, economico e culturale<br />

me<strong>di</strong>o-alto. Gli atteggiamenti educativi<br />

dei genitori <strong>di</strong> questi ragazzi sono<br />

caratterizzati da orientamenti estremi:<br />

l’indulgenza eccessiva, l’autoritarismo<br />

o aspettative altissime.<br />

Dispersione e <strong>di</strong>sagio<br />

scolastico: status o relazione?<br />

Storicamente la letteratura scientifica<br />

relativa alla <strong>di</strong>spersione e al <strong>di</strong>sagio<br />

scolastico si polarizza intorno a due<br />

ambiti <strong>di</strong> riflessione: le caratteristiche<br />

dei ragazzi e l’ambiente <strong>di</strong> vita.<br />

Ricerche e teorie del primo ambito<br />

spiegano il <strong>di</strong>sagio scolastico chiamando<br />

in causa le caratteristiche dei<br />

ragazzi, l’attitu<strong>di</strong>ne allo stu<strong>di</strong>o, la motivazione,<br />

l’adattamento alla scuola, i<br />

percorsi scolastici pregressi, le ‘doti’<br />

intellettive.<br />

Ricerche e teorie del secondo ambito<br />

affrontano il <strong>di</strong>sagio scolastico chiamando<br />

in causa l’ambiente sociale e<br />

familiare che non ha fornito quanto era<br />

necessario sul piano affettivo, motivazionale,<br />

culturale, economico, delle opportunità.<br />

Gli interventi e i programmi <strong>di</strong> contenimento<br />

del <strong>di</strong>sagio scolastico, che a<br />

queste teorie e ricerche si rifanno, non<br />

hanno pienamente raggiunto gli esiti<br />

sperati né a livello nazionale né internazionale.<br />

Quelli che si basano su<br />

interventi centrati sull’in<strong>di</strong>viduo hanno<br />

spesso l’effetto <strong>di</strong> stigmatizzare il<br />

ragazzo portandolo, non <strong>di</strong> rado, verso<br />

la me<strong>di</strong>calizzazione del <strong>di</strong>sturbo o<br />

la necessità <strong>di</strong> un’assistenza continua.<br />

Gli interventi che in<strong>di</strong>viduano nella deprivazione<br />

la causa del <strong>di</strong>sagio tentano<br />

<strong>di</strong> fornire ciò che manca: più ore <strong>di</strong><br />

insegnamento, più strumenti <strong>di</strong>dattici,<br />

più stimolazioni, sostegno psicologico,<br />

recupero.<br />

Proprio in relazione alle altissime percentuali<br />

<strong>di</strong> insuccesso dei programmi<br />

<strong>di</strong> intervento, tende oggi a prevalere<br />

l’idea che il <strong>di</strong>sagio scolastico, più<br />

che uno status immo<strong>di</strong>ficabile (in<strong>di</strong>viduale<br />

o sociale) sia una relazione,<br />

cioè l’esito dell’incontro tra le oggettive<br />

caratteristiche in<strong>di</strong>viduali e sociali<br />

dei ragazzi e il contesto scolastico,<br />

nella consapevolezza che quest’ultimo<br />

può mo<strong>di</strong>ficare e ridurre o, al contrario,<br />

enfatizzare e perpetuare situazioni<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà.<br />

Lo sviluppo del <strong>di</strong>sagio scolastico,<br />

quin<strong>di</strong>, non può essere considerato<br />

È in aumento<br />

il fenomeno<br />

dell’insuccesso<br />

scolastico<br />

e del <strong>di</strong>sagio<br />

e gli interventi<br />

compensativi<br />

non sempre<br />

ottengono<br />

gli effetti sperati<br />

49

<strong>Rivista</strong><br />

dell’istruzione<br />

4 - 20<strong>11</strong><br />

50<br />

<strong>Focus</strong><br />

Quando il <strong>di</strong>sagio<br />

scaturisce<br />

da un cattivo<br />

rapporto<br />

tra un ragazzo<br />

e i contesti<br />

<strong>di</strong> vita,<br />

la scuola<br />

può svolgere<br />

un ruolo decisivo<br />

per una buona<br />

crescita<br />

soltanto effetto <strong>di</strong> un certo ambiente<br />

familiare o sociale né univoco risultato<br />

<strong>di</strong> caratteristiche del ragazzo. L’insieme<br />

dei comportamenti sintomatici<br />

del <strong>di</strong>sagio scolastico va considerato<br />

all’interno del contesto scolastico che<br />

lo contiene.<br />

La scuola non può autoassolversi<br />

Dunque, è opportuno accettare il fatto<br />

che il <strong>di</strong>sagio non trae origine da qualcosa,<br />

ma è componente dell’insieme<br />

dei sistemi relazionali <strong>di</strong> cui il ragazzo<br />

fa parte.<br />

Così impostato il problema chiama fortemente<br />

in causa la scuola come contesto<br />

nel quale la relazione viene agita.<br />

Più precisamente chiama in causa i<br />

docenti con le loro competenze <strong>di</strong>sciplinari<br />

e metodologiche; il clima <strong>di</strong> classe<br />

e <strong>di</strong> scuola; le relazioni fra docenti e<br />

fra docenti e genitori; l’immagine mentale<br />

che gli adulti hanno degli studenti;<br />

l’idea <strong>di</strong> efficacia professionale, cioè<br />

il convincimento degli adulti <strong>di</strong> ‘potercela<br />

fare’. Questo approccio può meglio<br />

contenere il proliferare <strong>di</strong> situazioni<br />

nelle quali il <strong>di</strong>sagio annunciato si<br />

materializza come profezia che si auto-adempie.<br />

Le tecniche, gli interventi specialistici,<br />

i programmi settoriali possono essere<br />

importanti ma è la capacità della scuola<br />

<strong>di</strong> non auto-assolversi, <strong>di</strong> non chiamarsi<br />

fuori (è colpa del ragazzo o della<br />

famiglia o è colpa della società…) e<br />

<strong>di</strong> riflettere sulle concrete modalità <strong>di</strong><br />

relazione messe in campo negli altrettanto<br />

concreti contesti <strong>di</strong> lavoro. Solo<br />

questo approccio può dare ai ragazzi<br />

la garanzia <strong>di</strong> non essere considerati<br />

perduti dalla scuola e <strong>di</strong> usufruire <strong>di</strong><br />

altre opportunità.<br />

Questo non significa scuola facile, sarebbe<br />

un doppio tra<strong>di</strong>mento per chi<br />

ha bisogno, forse più <strong>di</strong> altri, <strong>di</strong> uscire<br />

dalla scuola culturalmente attrezzato;<br />

significa scuola responsabile e<br />

capace <strong>di</strong> porsi come luogo <strong>di</strong> buona<br />

crescita.<br />

L’esperienza delle scuole<br />

secondarie <strong>di</strong> primo grado<br />

<strong>di</strong> <strong>Modena</strong><br />

Da nove anni le scuole secondarie <strong>di</strong><br />

primo grado <strong>di</strong> <strong>Modena</strong> lavorano in rete<br />

sui temi del <strong>di</strong>sagio scolastico cercando<br />

<strong>di</strong> concretizzare un approccio che parta<br />

dall’accettazione del fatto che esso non<br />

trae origine da qualcosa ma è componente<br />

dell’insieme dei sistemi relazionali<br />

<strong>di</strong> cui il ragazzo fa parte; insieme che<br />

include, in primo luogo, la scuola stessa,<br />

inelu<strong>di</strong>bile agente <strong>di</strong> cambiamento.<br />

Il convegno “Una sfida possibile: scuola<br />

e territorio in rete, per il successo formativo<br />

<strong>di</strong> tutti”, svoltosi a <strong>Modena</strong> il 13<br />

maggio 20<strong>11</strong>, ha tentato <strong>di</strong> dar conto<br />

<strong>di</strong> questa esperienza inquadrandola in<br />

riflessioni più generali e mettendola in<br />

relazione con altre, attuate da altri soggetti<br />

sul territorio nazionale.<br />

Il convegno, organizzato dal <strong>Comune</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Modena</strong>, Rete delle scuole secondarie<br />

<strong>di</strong> primo grado, Associazione<br />

Città&Scuola, è stato patrocinato<br />

da Regione Emilia-Romagna, Provincia<br />

<strong>di</strong> <strong>Modena</strong>, Ufficio scolastico regionale<br />

e Ufficio scolastico provinciale<br />

ed ha avuto il sostegno <strong>di</strong> Fondazione<br />

Cassa <strong>di</strong> Risparmio <strong>di</strong> <strong>Modena</strong>, Fondazione<br />

San Filippo Neri e Associazione<br />

Servizi per il volontariato <strong>di</strong> <strong>Modena</strong>.<br />

La pluralità <strong>di</strong> soggetti a vario titolo<br />

coinvolti, due dei quali – Fondazione<br />

Cassa <strong>di</strong> Risparmio <strong>di</strong> <strong>Modena</strong> e Associazione<br />

Città &Scuola – sostengono<br />

<strong>di</strong>rettamente il progetto, dà conto<br />

dell’articolazione del lavoro delle scuole<br />

secondarie <strong>di</strong> primo grado della città<br />

e della sua positiva azione sul tessuto<br />

sociale oltre che scolastico.

<strong>Rivista</strong><br />

dell’istruzione<br />

4 - 20<strong>11</strong><br />

Le ipotesi del convegno <strong>di</strong> <strong>Modena</strong><br />

Proponiamo in questo inserto alcune delle relazioni ed esperienze presentate al convegno<br />

sottolineando che si è trattato <strong>di</strong> una giornata in cui i cosiddetti ‘saperi esperti’<br />

sono stati obbligati a mettersi in relazione con le esperienze e le conoscenze maturate<br />

da insegnanti, educatori, <strong>di</strong>rigenti scolastici. Questa scelta, culturale più che<br />

organizzativa, è nata dalla volontà <strong>di</strong> non applicare alla prassi scolastica modelli e<br />

teorie elaborati altrove ma, al contrario, <strong>di</strong> contribuire a fare interagire <strong>di</strong>fferenti luoghi<br />

<strong>di</strong> elaborazione del sapere nella consapevolezza che il ‘luogo-scuola’ consente<br />

a professionisti riflessivi e colti <strong>di</strong> elaborare conoscenze e saperi autentici che assumono<br />

tanto più valore quanto più si interfacciano con la ricerca educativa e ne vengono<br />

riconosciuti come parte qualificata.<br />

I contributi qui proposti consistono in quattro relazioni ed altrettante esperienze ed<br />

intendono fornire spunti <strong>di</strong> riflessione sul progetto modenese.<br />

Le ragioni del progetto<br />

Mario Menziani nell’intervento su Il progetto “Citta<strong>di</strong>ni si <strong>di</strong>venta. Scuola e territorio<br />

insieme per prevenire il <strong>di</strong>sagio e la <strong>di</strong>spersione scolastica”, ripercorre le fasi <strong>di</strong><br />

crescita del progetto stesso, la sua sistematizzazione e assunzione consapevole da<br />

parte delle scuole definendone gli aspetti centrali:<br />

- l’arricchimento dell’offerta formativa con l’apertura delle scuole oltre l’orario curricolare<br />

per realizzare attività, laboratori e iniziative basate sul lavoro <strong>di</strong> docenti,<br />

<strong>di</strong> genitori in qualità <strong>di</strong> esperti, <strong>di</strong> volontari, <strong>di</strong> associazioni e <strong>di</strong> istituzioni del territorio;<br />

- il supporto all’appren<strong>di</strong>mento con l’organizzazione <strong>di</strong> sportelli <strong>di</strong>dattici e attività<br />

<strong>di</strong> ‘compiti insieme’ svolti in sinergia con doposcuola già attivi sul territorio, centri<br />

<strong>di</strong>urni e associazioni con il miglioramento e l’incremento del rapporto fra scuola<br />

e territorio;<br />

- il reperimento <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> necessari alla realizzazione degli interventi col coinvolgimento<br />

<strong>di</strong> enti e istituzioni del territorio: fondazioni bancarie, regione, comune.<br />

Questi interventi, sottolinea Menziani, sono stati resi possibili grazie alla creazione<br />

ed alla manutenzione <strong>di</strong> reti: quella delle scuole, quella territoriale e quella del volontariato,<br />

delle quali vengono esaminati gli effettivi punti <strong>di</strong> forza e le potenzialità.<br />

Il ruolo dei soggetti in gioco<br />

Francesco Pisanu, nel saggio Attività extracurricolari, sostegno all’impegno scolastico<br />

e prevenzione del <strong>di</strong>sagio: il caso del progetto “Citta<strong>di</strong>ni si <strong>di</strong>venta”, esamina<br />

alcune caratteristiche strutturali del progetto che coinvolge significativamente enti,<br />

istituzioni e collettività. Un dato quantitativo esprime questo coinvolgimento: se, su<br />

base annua, Fondazione Cassa <strong>di</strong> Risparmio e <strong>Comune</strong> arrivano a finanziare 3.144<br />

ore <strong>di</strong> attività nelle scuole considerate, il volontariato ne realizza 3.150. In questo<br />

contesto i punti <strong>di</strong> rilievo sono:<br />

- attivazione <strong>di</strong> azioni su aspetti cognitivi e psico-sociali (ren<strong>di</strong>mento e comportamento),<br />

in cui sono sempre meno le possibilità <strong>di</strong> supporto per studenti in <strong>di</strong>fficoltà;<br />

attribuzione agli attori istituzionali della rete <strong>di</strong> maggiori responsabilità sul versante<br />

‘accademico’ e cognitivo, per assegnare a genitori e volontariato azioni che<br />

solo in parte sono centrate sul successo formativo;<br />

- attenzione alla con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> ‘assunti <strong>di</strong> base’ che possano consentire ai <strong>di</strong>versi<br />

attori in gioco <strong>di</strong> avere un approccio comune nella realizzazione delle attività.<br />

In questo quadro le percezioni degli studenti, in particolare su “compiti assieme”,<br />

sono molto positive, risultando inclusive e positivamente slegate da ciò che avviene<br />

in classe rispetto alle <strong>di</strong>namiche relazionali a volte etichettanti ed emarginanti rispetto<br />

ad alunni che presentano <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento.<br />

<strong>Focus</strong><br />

Il convegno<br />

<strong>di</strong> <strong>Modena</strong><br />

della primavera<br />

20<strong>11</strong><br />

ha messo a fuoco<br />

idee fondamentali<br />

in materia<br />

<strong>di</strong> contrasto<br />

della <strong>di</strong>spersione,<br />

come il lavoro<br />

<strong>di</strong> rete, l’apporto<br />

<strong>di</strong> genitori<br />

e il ruolo del<br />

volontariato<br />

51

<strong>Rivista</strong><br />

dell’istruzione<br />

4 - 20<strong>11</strong><br />

<strong>Focus</strong><br />

Concetti<br />

fondamentali<br />

per prevenire<br />

il <strong>di</strong>sagio sono<br />

il coinvolgimento<br />

attivo<br />

dei soggetti<br />

(capability),<br />

la partecipazione<br />

sociale,<br />

la ricerca-azione<br />

Un nuovo approccio<br />

Ciro Ruggerini e Sumire Manzotti in Capability e Developmental Approach: possibili<br />

implicazioni nell’esperienza scolastica presentano la capability come concetto capace<br />

<strong>di</strong> orientare le azioni <strong>di</strong> tutte le agenzie (politiche, sociali e sanitarie) <strong>di</strong> una comunità<br />

verso una maggiore sinergia ed efficacia. Evidente è l’attinenza <strong>di</strong> questo contributo<br />

con le caratteristiche strutturali del progetto modenese per alcuni aspetti salienti:<br />

la persona alla quale sono <strong>di</strong>retti atti <strong>di</strong> assistenza o aiuti allo sviluppo non va<br />

considerata un recettore passivo ma un agente in grado <strong>di</strong> identificare obiettivi<br />

prioritari;<br />

- la persona e le agenzie della comunità possono funzionare al meglio in un terreno<br />

culturale esplicitamente con<strong>di</strong>viso.<br />

Le Capabilities rappresentano le libertà o le opportunità che le persone hanno <strong>di</strong> essere<br />

e <strong>di</strong> fare quello che in realtà vogliono essere e fare; l’approccio è dunque in grado<br />

<strong>di</strong> tener conto delle <strong>di</strong>versità in<strong>di</strong>viduali e del ruolo fondante della libertà umana.<br />

Anche la cultura alla base dell’organizzazione scolastica può esserne profondamente<br />

influenzata.<br />

La metafora della rete<br />

Vando Borghi nell’intervento La metafora della rete: aprire la scatola nera, prendendo<br />

le mosse dall’alta ricorrenza del concetto <strong>di</strong> rete nei ragionamenti relativi all’istruzione,<br />

afferma che tale termine è <strong>di</strong>ventato una metafora che occorrerà esplorare e,<br />

in un certo senso, <strong>di</strong>sambiguare.<br />

La rete non è virtuosa in sé e occorre esaminare le proprietà che rendono virtuosa<br />

tale modalità <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento partendo dalla con<strong>di</strong>visibile affermazione che una<br />

rete è virtuosa se persegue l’interesse generale. Centrale <strong>di</strong>viene allora l’identificazione<br />

dei ‘sintomi’ che ci segnalano la presenza <strong>di</strong> questa caratteristica:<br />

- la visibilità dei criteri sulla base dei quali viene perseguito un obiettivo <strong>di</strong> interesse<br />

generale. Il fatto che si riconosca che le materie, i problemi, le questioni <strong>di</strong> cui<br />

si sta trattando sono attinenti al bene pubblico;<br />

- la pratica della partecipazione che non è un dato <strong>di</strong> partenza ma, laddove si produce,<br />

è un esito, qualcosa che richiede un investimento <strong>di</strong> risorse materiali e immateriali,<br />

un sostegno, una manutenzione nel corso del tempo;<br />

- il fatto che le relazioni promosse dalla rete siano orientate alla creazione <strong>di</strong> terre<br />

<strong>di</strong> confine, che mettano in contatto soggetti <strong>di</strong>versi per natura, estrazione sociale,<br />

appartenenza culturale per poter almeno tentare <strong>di</strong> contrastare il fatto che<br />

l’esperienza sociale urbana contemporanea è sempre più fortemente caratterizzata<br />

dall’incontro tra simili.<br />

Le esperienze-pilota<br />

A questi contributi sono state affiancate quattro esperienze particolarmente significative:<br />

La gestione dei casi <strong>di</strong>fficili nella scuola me<strong>di</strong>a del Canton Ticino <strong>di</strong> Flavia Cereghetti-Bion<strong>di</strong>;<br />

I laboratori del fare e del sapere nell’esperienza trentina <strong>di</strong> Silvia Tabarelli;<br />

Provaci ancora, Sam! <strong>di</strong> Marina Busso e Barbara Rivoira;<br />

Scuola per prevenire, scuola per recuperare <strong>di</strong> Daniele Giar<strong>di</strong>na e Edda Odorici dell’Istituto<br />

comprensivo “Trilussa” <strong>di</strong> Quarto Oggiaro (Mi).<br />

Si tratta <strong>di</strong> esperienze <strong>di</strong>verse che però <strong>di</strong>mostrano che intervenire sul <strong>di</strong>sagio è possibile<br />

se la scuola, le famiglie, il volontariato, la ricerca accademica, gli enti e le istituzioni<br />

prendono sul serio l’affermazione che il bene più prezioso del presente e del<br />

futuro sono i ragazzi e le loro potenzialità.<br />

Non possiamo permetterci <strong>di</strong> perdere né gli uni né le altre, perché ciò non è giusto<br />

e nemmeno conveniente per le persone e per il Paese.<br />

52<br />

Adriana Querzè<br />

Assessore all’Istruzione, politiche per l’infanzia<br />

e l’adolescenza, rapporti con l’università<br />

del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Modena</strong>

Il progetto<br />

“Citta<strong>di</strong>ni si <strong>di</strong>venta”<br />

Scuola e territorio insieme per prevenire<br />

il <strong>di</strong>sagio e la <strong>di</strong>spersione scolastica<br />

<strong>di</strong> Mario Menziani<br />

<strong>Rivista</strong><br />

dell’istruzione<br />

4 - 20<strong>11</strong><br />

<strong>Focus</strong><br />

Le ragioni che hanno ispirato<br />

il progetto<br />

Più che <strong>di</strong> un singolo progetto dobbiamo<br />

parlare <strong>di</strong> un vero e proprio<br />

percorso per descrivere l’esperienza<br />

modenese nel campo della prevenzione<br />

del <strong>di</strong>sagio e della <strong>di</strong>spersione<br />

scolastica. Avviato ormai nove<br />

anni fa, il percorso ha coinvolto tutte<br />

le scuole secondarie <strong>di</strong> primo grado<br />

(tabella 1) e ha da sempre avuto la caratteristica<br />

<strong>di</strong> rivolgersi a tutti gli alunni,<br />

nella convinzione che solo mutando<br />

il ‘clima’ interno alla scuola si riescano<br />

a coinvolgere anche gli alunni<br />

che manifestano <strong>di</strong>sagio.<br />

Questa convinzione è basata sull’esperienza<br />

quoti<strong>di</strong>ana e sull’osservazione<br />

delle crescenti manifestazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio<br />

personale e scolastico degli alunni,<br />

nonché sulla constatazione dell’inadeguatezza<br />

della scuola, se non ad<strong>di</strong>rittura<br />

dell’arretramento della stessa nella<br />

capacità <strong>di</strong> offrire strumenti adeguati<br />

alle nuove necessità.<br />

La crisi dei valori tra<strong>di</strong>zionali, delle figure<br />

genitoriali, della famiglia, dell’identità<br />

maschile, nonché la crescente affluenza<br />

<strong>di</strong> immigrati, con la conseguente<br />

crisi <strong>di</strong> identità personale e culturale<br />

delle seconde generazioni, costituiscono<br />

fattori che mettono a dura prova<br />

il sistema scolastico italiano, da anni<br />

bisognoso <strong>di</strong> riforme, e ne mostrano<br />

l’inadeguatezza ad assicurare risposte<br />

efficaci al <strong>di</strong>sagio, alle <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento,<br />

alla mancanza <strong>di</strong> motivazione,<br />

alla <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> accettazione delle<br />

regole della convivenza sociale, alla<br />

<strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> relazione interpersonale<br />

che i ragazzi e le ragazze manifestano<br />

in maniera sempre più evidente.<br />

Un percorso <strong>di</strong> ricerca-azione<br />

Il percorso ha inteso offrire risposte a<br />

queste necessità, ponendosi come riferimento<br />

per le nuove generazioni che<br />

l’attraversano, per le loro famiglie e per<br />

le <strong>di</strong>verse istituzioni che si occupano <strong>di</strong><br />

infanzia e adolescenza. Per questo l’intento<br />

prioritario è stato quello <strong>di</strong> dare<br />

l’avvio ad una fitta rete <strong>di</strong> relazioni tra<br />

tutti gli interlocutori.<br />

Abbiamo proceduto attraverso un progetto<br />

pragmatico <strong>di</strong> ricerca-azione, con<br />

l’obiettivo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare gli strumenti più<br />

idonei a consentire ai ragazzi <strong>di</strong> scuola<br />

me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> affrontare con serenità il percorso<br />

formativo e il processo <strong>di</strong> sviluppo<br />

personale. Nel percorso abbiamo maturato<br />

la convinzione che il nostro sforzo,<br />

per <strong>di</strong>mostrarsi efficace, non possa prescindere<br />

dalla collaborazione dell’intero<br />

territorio per la messa a punto <strong>di</strong> azioni<br />

sempre più coor<strong>di</strong>nate tra scuola, famiglie,<br />

servizi territoriali e volontariato. Durante<br />

tutto il percorso, fondamentale è<br />

stato il sostegno da parte dell’Assessorato<br />

all’istruzione del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Modena</strong>.<br />

Una strategia <strong>di</strong> ‘rapido’<br />

intervento<br />

Abbiamo ritenuto necessario garantire<br />

ai ragazzi un contesto ricco, stimolante<br />

e vario; per questo abbiamo aperto la<br />

scuola al territorio e interagito con tutte<br />

le realtà che si occupano <strong>di</strong> infanzia<br />

e adolescenza a partire dal volontariato<br />

sociale.<br />

Di fronte<br />

a crisi sociale,<br />

<strong>di</strong> valori<br />

e <strong>di</strong> stili<br />

<strong>di</strong> vita<br />

il progetto<br />

modenese<br />

ha chiamato<br />

attorno<br />

alla questione<br />

educativa<br />

una pluralità<br />

<strong>di</strong> soggetti<br />

del territorio<br />

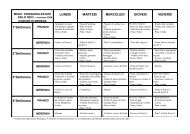

Tabella 1 – Percentuali <strong>di</strong> alunni con problemi <strong>di</strong> alfabetizzazione, comportamento o<br />

nella preparazione nelle scuole secondarie <strong>di</strong> primo grado modenesi. A.s. 2010-<strong>11</strong><br />

N. plessi N. alunni<br />

% alunni da seguire<br />

con alfabetizzazione<br />

% alunni con problemi<br />

<strong>di</strong> comportamento<br />

% alunni con problemi<br />

nella preparazione<br />

10 4.431 4, 6 4, 2 20, 0<br />

53

<strong>Rivista</strong><br />

dell’istruzione<br />

4 - 20<strong>11</strong><br />

<strong>Focus</strong><br />

Il progetto<br />

si articola<br />

in numerose azioni,<br />

finalizzate<br />

a <strong>di</strong>versificare<br />

le proposte<br />

formative<br />

per sostenere<br />

e orientare<br />

allievi<br />

e genitori<br />

Abbiamo cercato <strong>di</strong> garantire una capacità<br />

<strong>di</strong> ascolto imme<strong>di</strong>ata e tempestiva,<br />

per dare risposte efficaci alle necessità<br />

manifestate. In particolare abbiamo<br />

costruito insieme ai Servizi sociali<br />

e all’USL percorsi rapi<strong>di</strong> <strong>di</strong> intervento,<br />

pre<strong>di</strong>sponendo protocolli d’azione<br />

e <strong>di</strong> scambio <strong>di</strong> informazioni.<br />

Al tempo stesso abbiamo voluto garantire<br />

alle singole istituzioni scolastiche<br />

la capacità <strong>di</strong> sviluppare al loro interno<br />

strumenti <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> intervento sempre<br />

più precisi ed efficaci, mettendole<br />

in grado <strong>di</strong> riformularli (pianificando,<br />

monitorando e valutando) e <strong>di</strong> adattarli<br />

alle specifiche esigenze. In particolare<br />

abbiamo promosso la costituzione in<br />

ciascuna scuola <strong>di</strong> un’équipe <strong>di</strong> docenti<br />

(supportandoli anche con azioni specifiche<br />

<strong>di</strong> aggiornamento) in grado <strong>di</strong> analizzare<br />

e gestire le informazioni per in<strong>di</strong>rizzare<br />

i colleghi nel lavoro quoti<strong>di</strong>ano e<br />

i consigli <strong>di</strong> classe nella programmazione<br />

degli interventi necessari.<br />

Gli elementi caratterizzanti<br />

Punti car<strong>di</strong>ne degli interventi attuati sono<br />

stati:<br />

1. l’arricchimento dell’offerta formativa:<br />

aprendo le scuole oltre l’orario<br />

curricolare per la realizzazione <strong>di</strong> attività,<br />

laboratori e iniziative, affidati<br />

anche alla gestione <strong>di</strong> genitori, <strong>di</strong><br />

volontari e associazioni o istituzioni<br />

del territorio (tabella 2);<br />

2. un efficace supporto all’appren<strong>di</strong>mento<br />

degli alunni più deboli, nonché<br />

degli alunni stranieri: organizzando<br />

sportelli <strong>di</strong>dattici, attività <strong>di</strong> ‘compiti<br />

insieme’, avvalendosi <strong>di</strong> contributi<br />

esterni quali doposcuola, centri <strong>di</strong>urni,<br />

ecc.; sapendo costruire rete con<br />

tutte queste <strong>di</strong>verse realtà; favorendo<br />

il <strong>di</strong>alogo tra scuola e territorio;<br />

3. un altrettanto efficace supporto alla<br />

persona: avviando e successivamente<br />

consolidando l’esperienza<br />

dei tutor e degli sportelli d’ascolto<br />

come strumenti <strong>di</strong> intervento, durante<br />

la permanenza a scuola; collaborando<br />

con i servizi del territorio in<br />

presenza <strong>di</strong> problematiche più gravi<br />

in carico ai servizi stessi;<br />

4. azioni rivolte ai genitori, in quanto<br />

primi educatori dei propri figli, per favorire:<br />

la consapevolezza del ruolo <strong>di</strong><br />

genitore; la concertazione <strong>di</strong> strategie<br />

efficaci; la progettazione e la realizzazione<br />

<strong>di</strong> azioni significative finalizzate<br />

sia al bene personale (benessere<br />

psicofisico-relazionale; ricerca<br />

della propria autonomia personale:<br />

orientamento alla vita) sia al bene comune<br />

(puntando sui valori costituzionali<br />

della citta<strong>di</strong>nanza attiva, della legalità,<br />

della partecipazione democratica<br />

e della convivenza civile);<br />

5. il reperimento <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> necessari alla<br />

realizzazione degli interventi, rivolgendoci<br />

a varie istituzioni del territorio:<br />

fondazioni bancarie, regione,<br />

comune (tabella 3).<br />

Nell’imme<strong>di</strong>ato futuro inten<strong>di</strong>amo av<br />

Tabella 2 – Attività svolte nell’ambito del progetto. A.s. 2010-<strong>11</strong><br />

Attività<br />

N. ore <strong>di</strong> attività<br />

Operatori Volontari Totale<br />

N. ragazzi<br />

coinvolti<br />

Laboratori pomeri<strong>di</strong>ani 321 1562 1.883 1.390<br />

Tutoraggio 1.187 315 1.502 156<br />

Compiti insieme 1.442 1.288 2.730 516<br />

Totale 2.950 3.165 6<strong>11</strong>5 2.062<br />

54<br />

Tabella 3 – Risorse economiche. A.s. 2010-<strong>11</strong><br />

Fondazione Cassa <strong>di</strong><br />

Scuole secondarie<br />

Risorse<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Modena</strong><br />

Risparmio <strong>di</strong> <strong>Modena</strong><br />

<strong>di</strong> primo grado<br />

Importo in euro 70. 000 15. 000 30. 000

viare con le scuole superiori <strong>di</strong> <strong>Modena</strong><br />

un percorso <strong>di</strong> collaborazione per dare<br />

il via ad azioni sinergiche con il comune<br />

intento <strong>di</strong> facilitare il passaggio da un<br />

or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> scuola all’altro e <strong>di</strong> ridurre gli<br />

insuccessi e gli abbandoni, <strong>di</strong> allargare<br />

il coinvolgimento delle realtà territoriali<br />

anche al mondo delle realtà produttive<br />

per realizzare azioni <strong>di</strong> orientamento<br />

rivolte ad alunni e famiglie.<br />

La governance del progetto<br />

Ben presto è maturata la convinzione<br />

che soltanto il coor<strong>di</strong>namento tra scuole,<br />

famiglie, servizi territoriali e volontariato<br />

potesse rendere efficaci le azioni<br />

intraprese. Era pertanto necessario<br />

lavorare alla realizzazione delle azioni<br />

previste dal progetto e al tempo stesso<br />

avviare una rete citta<strong>di</strong>na a partire da<br />

una ben strutturata rete tra le scuole.<br />

La rete delle scuole si basa su due organismi<br />

fondamentali: il Comitato tecnico-scientifico<br />

e il Coor<strong>di</strong>namento citta<strong>di</strong>no<br />

dei docenti. Parallelamente a<br />

quest’ultimo si è costituito un Coor<strong>di</strong>namento<br />

dei comitati dei genitori con<br />

i quali da subito si è avviata una collaborazione<br />

operativa per l’apertura pomeri<strong>di</strong>ana<br />

delle scuole, per svolgervi<br />

attività laboratoriali (brevi esperienze,<br />

generalmente a carattere tecnico-pratico,<br />

gestite in prima persona dai genitori<br />

nell’ine<strong>di</strong>to ruolo <strong>di</strong> insegnanti).<br />

Nel Coor<strong>di</strong>namento tecnico-scientifico<br />

sono rappresentate le scuole e il territorio.<br />

Ne fanno parte, oltre al <strong>di</strong>rigente<br />

della scuola capofila, rappresentanti<br />

dei docenti, dei genitori, delle istituzioni<br />

locali e delle realtà territoriali che<br />

si occupano <strong>di</strong> infanzia e adolescenza.<br />

Ha funzioni <strong>di</strong> controllo e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo,<br />

nonché <strong>di</strong> verifica della congruità<br />

delle azioni con le finalità del progetto.<br />

Il Coor<strong>di</strong>namento citta<strong>di</strong>no dei docenti ha<br />

funzioni <strong>di</strong> progettazione, confronto e verifica<br />

delle attività realizzate ed è costituito<br />

da un rappresentante per ogni scuola<br />

(nominato dal collegio docenti, generalmente<br />

è una ‘funzione strumentale’,<br />

solo in taluni casi è ‘funzione specifica’).<br />

Non sembri secondario quest’ultimo<br />

aspetto, che riteniamo importante perché<br />

implica il coinvolgimento <strong>di</strong> tutto il<br />

collegio dei docenti. In tal modo vengono<br />

<strong>di</strong>scusse e con<strong>di</strong>vise le articolazioni<br />

specifiche del progetto da adottare<br />

nelle scuole e si destinano le risorse<br />

necessarie; si conferisce ad un collega<br />

l’incarico <strong>di</strong> rappresentare la scuola<br />

nel Coor<strong>di</strong>namento citta<strong>di</strong>no e ad un<br />

numero congruo <strong>di</strong> docenti il compito<br />

<strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nare il progetto d’istituto.<br />

Attività da ricomporre<br />

nel curricolo<br />

Le articolazioni delle attività sono molteplici.<br />

Si prevedono:<br />

a. laboratori pomeri<strong>di</strong>ani, la cui organizzazione<br />

comporta tempo e impegno<br />

<strong>di</strong>retto degli insegnanti perché,<br />

pur essendo condotti dai genitori,<br />

necessitano <strong>di</strong> momenti organizzativi,<br />

<strong>di</strong> un costante controllo durante<br />

la realizzazione e <strong>di</strong> verifiche (delle<br />

presenze e del ren<strong>di</strong>mento) <strong>di</strong> competenza,<br />

appunto, dei docenti;<br />

b. attività <strong>di</strong> ‘compiti insieme’ che richiedono<br />

altrettanto sforzo organizzativo<br />

quando non anche partecipazione<br />

<strong>di</strong>retta dei docenti;<br />

c. attività <strong>di</strong> tutoraggio, <strong>di</strong> sportello, <strong>di</strong><br />

raccordo con i doposcuola presenti<br />

sul territorio, e ancora perio<strong>di</strong>ci contatti<br />

con gli assistenti sociali dei poli<br />

territoriali e con le agenzie ad essi<br />

collegati, o con l’Usl: tutti impegni<br />

<strong>di</strong>retti e <strong>di</strong> collegamento con i singoli<br />

consigli <strong>di</strong> classe coinvolti che vanno<br />

organizzati, condotti, coor<strong>di</strong>nati.<br />

La convinzione che sia importante<br />

stabilire un legame forte tra progetto<br />

e programmazione <strong>di</strong> ciascun consiglio<br />

<strong>di</strong> classe, perché tutte le attività <strong>di</strong><br />

supporto siano riconosciute e apprezzate<br />

come parti integranti <strong>di</strong> un unico<br />

curricolo dell’alunno, ci ha portato<br />

all’elaborazione <strong>di</strong> strumenti (schede<br />

e calendari) <strong>di</strong> rilevazione e <strong>di</strong> controllo<br />

della situazione della classe in relazione<br />

al <strong>di</strong>sagio e, più in generale, alle<br />

<strong>di</strong>fficoltà scolastiche, che sono stati<br />

<strong>Rivista</strong><br />

dell’istruzione<br />

4 - 20<strong>11</strong><br />

<strong>Focus</strong><br />

Organismi<br />

<strong>di</strong> con<strong>di</strong>visione<br />

(scientifica,<br />

professionale,<br />

per i genitori)<br />

consentono<br />

<strong>di</strong> monitorare<br />

i progetti<br />

e integrarli<br />

nel curricolo<br />

scolastico<br />

55

<strong>Rivista</strong><br />

dell’istruzione<br />

4 - 20<strong>11</strong><br />

<strong>Focus</strong><br />

I genitori<br />

hanno assunto<br />

un ruolo <strong>di</strong>namico<br />

per la promozione,<br />

la gestione,<br />

la <strong>di</strong>ffusione<br />

<strong>di</strong> esperienze formative<br />

rivolte<br />

ai ragazzi<br />

(laboratori,<br />

compiti)<br />

e agli adulti<br />

(consulenza,<br />

tutoraggio)<br />

messi a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> ogni scuola e<br />

costituiscono ormai un’esperienza comune<br />

in città.<br />

L’effetto contagio della rete<br />

Lavorare in rete ha consentito <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere<br />

pratiche e metodologie rilevatesi<br />

efficaci in alcune scuole e <strong>di</strong> applicarle,<br />

adattandole, nelle altre. Valga per tutte<br />

l’esperienza positiva dei laboratori pomeri<strong>di</strong>ani<br />

gestiti dai genitori, che avviati<br />

inizialmente in due sole scuole hanno<br />

visto una rapida <strong>di</strong>ffusione in tutti gli altri<br />

istituti attraverso un’encomiabile operazione<br />

<strong>di</strong> supporto che i genitori già<br />

esperti hanno condotto nei confronti <strong>di</strong><br />

chi si accingeva per la prima volta a realizzarli<br />

(giungendo persino alla compilazione<br />

<strong>di</strong> un vero e proprio manuale dei<br />

laboratori, un piccolo strumento operativo<br />

con consigli, suggerimenti e modelli<br />

a cui ispirarsi); così pure i compiti insieme,<br />

patrimonio esperienziale <strong>di</strong> una delle<br />

<strong>di</strong>eci scuole citta<strong>di</strong>ne, sono <strong>di</strong>ventati,<br />

con <strong>di</strong>fferenti modelli, esperienze presenti<br />

in tutte le altre.<br />

La rete tra scuole si è estesa e rafforzata<br />

anche attraverso il coor<strong>di</strong>namento<br />

dei comitati genitori che hanno successivamente<br />

organizzato una propria<br />

struttura autonoma (l’Associazione<br />

Città & Scuola) col compito <strong>di</strong> collaborare<br />

alla realizzazione del progetto<br />

curando in modo particolare il supporto<br />

alle azioni dei genitori (mettendo<br />

in opera varie forme <strong>di</strong> collaborazione,<br />

organizzando momenti <strong>di</strong> formazione,<br />

contribuendo alla progettazione<br />

<strong>di</strong> nuove iniziative e al reperimento<br />

delle risorse necessarie). Di particolare<br />

rilievo il fatto che nell’associazione,<br />

pur destinando i propri sforzi a<br />

favore dei soli alunni <strong>di</strong> scuola me<strong>di</strong>a,<br />

continuano a garantire la propria attività<br />

volontaria un buon numero <strong>di</strong> genitori<br />

i cui figli già da alcuni anni frequentano<br />

le scuole superiori.<br />

La mappa delle opportunità<br />

La rete territoriale è costituita innanzitutto<br />

dall’intreccio della rete delle scuole<br />

me<strong>di</strong>e con reti istituzionali (istruzione<br />

e servizi sociali e le numerose strutture<br />

ad essi collegati); protocolli e calendari<br />

per incontri perio<strong>di</strong>ci sono le realizzazioni<br />

più significative. Questa già importante<br />

struttura si è andata via via arricchendo<br />

tramite la tessitura <strong>di</strong> nuove relazioni<br />

e la sollecitazione alla costruzione <strong>di</strong><br />

nuove reti. In particolare ciò è stato ottenuto<br />

con agenzie territoriali quali centri<br />

<strong>di</strong> aggregazione giovanile, cooperative<br />

sociali, associazioni <strong>di</strong> volontariato,<br />

centri culturali che si occupano <strong>di</strong> infanzia<br />

e adolescenza, nella consapevolezza<br />

che il coor<strong>di</strong>namento delle azioni, lo<br />

scambio <strong>di</strong> informazioni sulle esperienze<br />

attuate dai ragazzi, il confronto metodologico<br />

potessero essere strumenti utili al<br />

conseguimento degli obiettivi comuni.<br />

Nello specifico abbiamo operato con<br />

i <strong>di</strong>versi doposcuola esistenti sul territorio<br />

dapprima per una maggior conoscenza<br />

reciproca, quin<strong>di</strong> per un<br />

confronto metodologico e per mettere<br />

a punto modalità che favorissero lo<br />

scambio delle informazioni, la collaborazione<br />

con le scuole e con i singoli<br />

consigli <strong>di</strong> classe interessati.<br />

La <strong>di</strong>somogeneità della <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong><br />

queste offerte e la scarsa conoscenza<br />

delle stesse ci hanno indotti a elaborare<br />

una mappa delle <strong>di</strong>verse iniziative, creando<br />

in questo modo, oltre che un utile<br />

strumento informativo, anche un legame<br />

più forte tra realtà omogenee, possibilità<br />

<strong>di</strong> confronto e scambi efficaci<br />

con le scuole <strong>di</strong> riferimento (tabella 4).<br />

56<br />

Tabella 4 – Doposcuola funzionanti sul territorio citta<strong>di</strong>no. A.s. 2010-<strong>11</strong><br />

N.<br />

doposcuola<br />

esterni alla scuola<br />

N.<br />

alunni<br />

frequentanti<br />

N.<br />

aperture<br />

settimanali<br />

N.<br />

volontari<br />

coinvolti<br />

N.<br />

operatori<br />

retribuiti<br />

15 323 2-3 199 17

<strong>Rivista</strong><br />

dell’istruzione<br />

4 - 20<strong>11</strong><br />

<strong>Focus</strong><br />

Il ruolo del volontariato<br />

La presenza<br />

<strong>di</strong> un volontariato<br />

<strong>di</strong>ffuso<br />

(<strong>di</strong> pensionati,<br />

genitori,<br />

docenti,<br />

studenti)<br />

è il segno tangibile<br />

<strong>di</strong> una comunità<br />

che si prende cura<br />

dell’educazione<br />

dei giovani<br />

Vero e proprio tessuto connettivo degli<br />

interventi è rappresentato dalla rete<br />

del volontariato.<br />

Essa è presente nelle <strong>di</strong>verse forme <strong>di</strong><br />

partecipazione e coinvolgimento dei<br />

genitori; nella realizzazione dei laboratori<br />

pomeri<strong>di</strong>ani (oltre che da genitori<br />

e nonni, questi laboratori sono attivati<br />

anche grazie alla presenza <strong>di</strong> alcune<br />

organizzazioni <strong>di</strong> pensionati e <strong>di</strong> alcune<br />

associazioni <strong>di</strong> artigiani); nell’intervento<br />

<strong>di</strong> tanti studenti delle me<strong>di</strong>e superiori<br />

che prestano le loro competenze<br />

nelle attività <strong>di</strong> compiti insieme; negli<br />

interventi <strong>di</strong> docenti in pensione che<br />

continuano a prestare la loro opera in<br />

attività <strong>di</strong> recupero o <strong>di</strong> insegnamento<br />

dell’italiano agli stranieri; nell’impegno<br />

quoti<strong>di</strong>ano dei docenti che si spendono<br />

per la realizzazione del progetto; nelle<br />

realtà <strong>di</strong> doposcuola territoriali attivati<br />

e sostenuti dal contributo <strong>di</strong> decine e<br />

decine <strong>di</strong> persone.<br />

Si tratta <strong>di</strong> uno degli aspetti più significativi<br />

dell’intero progetto. Questa risorsa,<br />

cui abbiamo fatto ricorso inizialmente<br />

per supplire alle carenze, si è imposta<br />

come straor<strong>di</strong>naria ricchezza <strong>di</strong><br />

un territorio che crede nel futuro e si<br />

de<strong>di</strong>ca ai propri ragazzi: testimonianza<br />

esemplare che ra<strong>di</strong>ca in profon<strong>di</strong>tà<br />

e conferisce senso allo stare insieme,<br />

all’essere comunità.<br />

Mario Menziani<br />

Docente nella scuola secondaria <strong>di</strong> primo grado<br />

“Ferraris-Marconi” <strong>Modena</strong><br />

57

<strong>Rivista</strong><br />

dell’istruzione<br />

4 - 20<strong>11</strong><br />

<strong>Focus</strong><br />

Attività extracurricolari<br />

a sostegno<br />

dell’impegno scolastico<br />

Il caso del progetto “Citta<strong>di</strong>ni si <strong>di</strong>venta”<br />

<strong>di</strong> Francesco Pisanu<br />

Più che<br />

<strong>di</strong> ‘recupero’<br />

si tratta<br />

<strong>di</strong> promuovere<br />

attività mirate<br />

a far riacquisire<br />

autostima<br />

e motivazione<br />

ai ragazzi<br />

in <strong>di</strong>fficoltà<br />

58<br />

Prevenire l’abbandono<br />

La ricerca e la prassi in ambito educativo<br />

hanno ormai consolidato la<br />

prospettiva <strong>di</strong> un contributo positivo<br />

delle Attività strutturate extracurricolari<br />

nella prevenzione dell’abbandono<br />

scolastico. In genere, gli studenti<br />

considerati a rischio abbandono (per<br />

caratteristiche in<strong>di</strong>viduali, familiari e<br />

<strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento scolastico) che possono<br />

beneficiare <strong>di</strong> continue e significative<br />

attività extracurricolari, che<br />

stimolano il coinvolgimento rispetto<br />

allo stu<strong>di</strong>o e all’appren<strong>di</strong>mento, hanno<br />

poi tassi <strong>di</strong> abbandono molto più<br />

bassi rispetto a coloro che non hanno<br />

avuto questa possibilità (Mahoney,<br />

Cairns, 1997).<br />

Dall’altra parte queste attività extracurricolari<br />

necessitano <strong>di</strong> essere svolte<br />

in piena continuità rispetto a quelle<br />

curricolari, e dunque con una partecipazione<br />

centrale da parte della scuola,<br />

per evitare possibili effetti negativi<br />

negli appren<strong>di</strong>menti e nei livelli <strong>di</strong><br />

competenze, simili a quelli in<strong>di</strong>viduati<br />

dalla ricerca educativa per quanto<br />

riguarda l’efficacia dei compiti a casa<br />

(Trautwein et al., 2006).<br />

Ancora, per chiudere il cerchio, recenti<br />

indagini qualitative sull’abbandono<br />

scolastico svolte nel contesto<br />

della Provincia <strong>di</strong> Trento (Tabarelli, Pisanu,<br />

Bertazzoni, 20<strong>11</strong>) hanno sottolineato<br />

l’importanza della cura e<br />

del potenziamento <strong>di</strong> alcune caratteristiche<br />

in<strong>di</strong>viduali già dalla scuola<br />

elementare. Tra questi l’impegno e<br />

la partecipazione percepita vengono<br />

considerati come prioritari, anche in<br />

un’ottica <strong>di</strong> equilibrio cognitivo e socio-affettivo<br />

del singolo studente, soprattutto<br />

nel passaggio dal primo al<br />

secondo ciclo <strong>di</strong> istruzione.<br />

Un progetto per il successo<br />

formativo<br />

Il progetto “Citta<strong>di</strong>ni si <strong>di</strong>venta” della<br />

rete <strong>di</strong> scuole me<strong>di</strong>e del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Modena</strong>, che qui verrà descritto in base<br />

ad alcune caratteristiche strutturali<br />

e ad una serie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> tipo psico-sociale<br />

a livello studente, è centrato<br />

proprio su questi elementi: non sull’improvvisazione<br />

e la semplice delega alle<br />

famiglie, ma su piani e progetti strutturati<br />

che coinvolgono e responsabilizzano<br />

una <strong>di</strong>screta fetta della collettività<br />

locale, come le stesse famiglie e il mondo<br />

del volontariato.<br />

Il progetto, iniziato nell’anno scolastico<br />

2002-03, è nato da un gruppo <strong>di</strong><br />

docenti e genitori che hanno <strong>di</strong>ffuso e<br />

ampliato iniziative già avviate da tempo<br />

in alcune scuole della città <strong>di</strong> <strong>Modena</strong>.<br />

Si è partiti dalla constatazione che per<br />

i ragazzi <strong>di</strong>fficili non erano adeguate le<br />

attività scolastiche normalmente pre<strong>di</strong>sposte<br />

nel curricolo scolastico e che<br />

era necessario promuovere attività specifiche<br />

mirate a far riacquisire autostima<br />

e motivazione (come il tutoraggio, i<br />

compiti insieme, i laboratori pomeri<strong>di</strong>ani<br />

curricolari o extracurricolari, lo sportello<br />

<strong>di</strong> ascolto), ormai noti elementi basilari<br />

per la qualità degli appren<strong>di</strong>menti<br />

e del successo formativo.<br />

Il presente lavoro <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento<br />

sul progetto sarà, dunque, organizzato<br />

in questo modo: una prima parte<br />

sarà de<strong>di</strong>cata ad una sequenza <strong>di</strong> dati<br />

strutturali che interessano la realizzazione<br />

delle attività extracurricolari considerate;<br />

una seconda parte approfon<strong>di</strong>rà<br />

gli esiti psico-sociali (legati a impegno<br />

e motivazione percepiti dagli studenti)<br />

<strong>di</strong> due attività extracurricolari in<br />

particolare, cioè il tutoraggio e i compiti<br />

insieme.

I destinatari delle attività<br />

realizzate<br />

Il primo dato interessante riguarda i destinatari<br />

del progetto. È in<strong>di</strong>viduabile<br />

una lunga serie <strong>di</strong> situazioni ‘a rischio’,<br />

che variano da situazioni più o meno<br />

strutturate e certificate ad altre identificabili<br />

all’interno della categoria delle<br />

situazioni problematiche o <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio,<br />

in termini generali. È presente, inoltre,<br />

un numero consistente <strong>di</strong> alunni stranieri<br />

(<strong>di</strong> poco superiore al 15% del totale<br />

degli studenti). A seguire, in termini<br />

quantitativi, anche se in parte frutto<br />

delle attribuzioni degli insegnanti nei loro<br />

confronti, c’è la presenza <strong>di</strong> un gruppo<br />

identificabile in termini molto generali<br />

con lacune nella preparazione (il<br />

20% degli studenti).<br />

Ci sono altri due potenziali raggruppamenti<br />

<strong>di</strong> interesse.<br />

Un primo raggruppamento intercetta<br />

problematiche più <strong>di</strong> tipo cognitivo, ed<br />

è rappresentato dall’unione delle categorie<br />

alunni certificati e alunni DSA segnalati<br />

o da accertare; queste due categorie<br />

raggruppano circa 350 studenti<br />

(circa l’8% degli studenti).<br />

Un secondo gruppo è riconducibile a<br />

problematiche <strong>di</strong> natura maggiormente<br />

comportamentale e relazionale, cioè<br />

i ragazzi ‘seguiti dai servizi sociali’ e<br />

quelli ‘seguiti dal doposcuola esterno’;<br />

complessivamente questo raggruppamento<br />

comprende più <strong>di</strong> 400 studenti<br />

(oltre il 9% del totale).<br />

Finanziamenti e attività<br />

Un altro dato strutturale importante per<br />

l’analisi del progetto sono la tipologia e il<br />

‘peso’ dei soggetti che realizzano le attività<br />

attraverso un’intensa azione <strong>di</strong> rete.<br />

Tale rete appare stabilizzata su due versanti<br />

principali: un versante istituzionale<br />

composto dalla locale Fondazione Cassa<br />

<strong>di</strong> Risparmio e dal <strong>Comune</strong>, e un versante<br />

meno istituzionalizzato, ma non<br />

per questo meno importante, costituito<br />

dal mondo del volontariato, attraverso<br />

le famiglie e le associazioni.<br />

Il primo versante contribuisce da un<br />

punto <strong>di</strong> vista economico (in un rapporto<br />

tra fon<strong>di</strong> della Fondazione e fon<strong>di</strong> del<br />

<strong>Comune</strong> pari a 7 a 1), principalmente<br />

per finanziare le attività specifiche (oltre<br />

il 63% dei fon<strong>di</strong> messi a <strong>di</strong>sposizione),<br />

e in seconda battuta per le spese<br />

<strong>di</strong> organizzazione (circa il 13% del totale).<br />

Il confronto vero e proprio tra i due<br />

versanti si realizza pienamente rispetto<br />

alle ore finanziate (per quanto riguarda<br />

la Fondazione e il <strong>Comune</strong>) e messe a<br />

<strong>di</strong>sposizione (per quanto riguarda il volontariato)<br />

sulle singole attività <strong>di</strong> progetto.<br />

Se Fondazione e <strong>Comune</strong> in un<br />

anno arrivano a finanziare 3.144 ore <strong>di</strong><br />

attività nelle nove scuole considerate,<br />

il volontariato si stabilizza poco sopra<br />

le 3.150 ore.<br />

È interessante esplorare i contributi a<br />

questo monte ore: se un’attività come<br />

il tutoraggio è praticamente tutta a carico<br />

dell’attività finanziata dalla Fondazione<br />

e dal <strong>Comune</strong>, i laboratori sono in<br />

buona parte frutto <strong>di</strong> un’attività volontaria;<br />

una posizione interme<strong>di</strong>a, e per<br />

questo più potenzialmente interessante<br />

è rappresentata dai compiti assieme,<br />

che nonostante vedano una prevalenza<br />

<strong>di</strong> ore finanziate dalla Fondazione<br />

e dal <strong>Comune</strong>, hanno comunque una<br />

presenza del volontariato non secondaria.<br />

Si tratta dunque <strong>di</strong> attività nelle<br />

quali la rete nel suo complesso ha effettuato<br />

dei dosaggi <strong>di</strong> risorse (finanziarie<br />

e umane) a misura variabile, muovendosi<br />

seguendo una sorta <strong>di</strong> criterio <strong>di</strong><br />

congruenza formativa: i maggiori carichi<br />

pedagogici e formativi per le ore finanziate,<br />

minori carichi <strong>di</strong> questo tipo<br />

per le ore <strong>di</strong> volontariato.<br />

Le percezioni degli studenti<br />

sulle attività: un approfon<strong>di</strong>mento<br />

sui compiti assieme<br />

Un altro aspetto interessante <strong>di</strong> questo<br />

progetto è la metodologia della ricercaazione,<br />

i cui esiti si utilizzano per attivare<br />

processi <strong>di</strong> miglioramento e <strong>di</strong> potenziamento<br />

delle attività. In questo lavoro,<br />

verranno presentati gli esiti <strong>di</strong> una<br />

<strong>Rivista</strong><br />

dell’istruzione<br />

4 - 20<strong>11</strong><br />

<strong>Focus</strong><br />

Gli utenti<br />

del progetto<br />

modenese<br />

sono soggetti<br />

con problematiche<br />

relazionali,<br />

ragazzi<br />

in ritardo<br />

nella preparazione,<br />

stranieri,<br />

allievi certificati<br />

o DSA<br />

59

<strong>Rivista</strong><br />

dell’istruzione<br />

4 - 20<strong>11</strong><br />

<strong>Focus</strong><br />

Svolgere<br />

i compiti<br />

assieme<br />

e con la guida<br />

<strong>di</strong> adulti ‘esperti’<br />

sembra migliorare<br />

il senso<br />

<strong>di</strong> autoefficacia<br />

e <strong>di</strong> fiducia<br />

dei ragazzi<br />

in <strong>di</strong>fficoltà<br />

Tabella 1 – Effetti significativi delle variabili <strong>di</strong> sfondo considerate sulle variabili<br />

psico-sociali per quanto riguarda i “compiti assieme”<br />

Variabili legate a impegno e<br />

coinvolgimento<br />

1) Controllo percepito e<br />

rilevanza del lavoro a scuola<br />

Es. item: “Ho dei buoni<br />

risultati in questa attività<br />

perché mi impegno tanto”<br />

2) Future aspirazioni e obiettivi<br />

Es. item: “Grazie a questa<br />

attività, avrò maggiori<br />

opportunità in futuro”<br />

3) Motivazione estrinseca<br />

Es. item: “Mi sembra <strong>di</strong><br />

imparare meglio con questa<br />

attività se l’insegnante mi<br />

supporta e mi premia (ad<br />

esempio con un ‘bravo!’ detto<br />

a voce) per quello che faccio”<br />

4) Supporto familiare<br />

Es. item: “Se dovessi avere<br />

dei problemi in questa attività<br />

i miei genitori sarebbero<br />

sempre pronti ad aiutarmi”<br />

5) Supporto tra pari per<br />

l’appren<strong>di</strong>mento<br />

Es. item: “Grazie a questa<br />

attività, mi sembra <strong>di</strong> avere<br />

rapporti migliori con i miei<br />

compagni <strong>di</strong> classe”<br />

6) Relazioni studenti-adulti<br />

Es. item: “Mi piace parlare<br />

con l’insegnante in questa<br />

attività”<br />

% <strong>di</strong><br />

risposte<br />

positive<br />

*<br />

Genere<br />

100 ND<br />

Tipo<br />

Classe<br />

Prima ><br />

seconda e<br />

terza<br />

Durata<br />

attività<br />

ND<br />

84,4 ND ND ND<br />

76,5 ND<br />

Prima ><br />

seconda e<br />

terza<br />

Frequenza<br />

microattività<br />

Verifiche<br />

frequenti ><br />

verifiche non<br />

frequenti<br />

Verifiche<br />

frequenti ><br />

verifiche non<br />

frequenti<br />

Nazionalità<br />

genitori<br />

ND<br />

Non italiani<br />

> italiani<br />

ND ND ND<br />

76,5 ND ND ND ND ND<br />

83,9 ND<br />

83,9 ND<br />

Prima ><br />

seconda e<br />

terza<br />

Prima ><br />

seconda e<br />

terza<br />

*Nelle modalità alta e me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> ciascuna considerata.<br />

ND: nessuna <strong>di</strong>fferenza significativa.<br />

ND<br />

ND<br />

ND<br />

Verifiche<br />

frequenti ><br />

verifiche non<br />

frequenti<br />

Non italiani<br />

> italiani<br />

ND<br />

60<br />

rilevazione tramite un questionario che<br />

misurava, tra gli altri, i livelli <strong>di</strong> impegno<br />

e <strong>di</strong> coinvolgimento percepiti dagli studenti,<br />

utilizzando la versione italiana<br />

dello Student Engagement Instrument<br />

(SEI, Appleton et al., 2006), rispetto a<br />

due attività: il tutoraggio e i compiti assieme.<br />

Vista la quantità <strong>di</strong> dati raccolti<br />

per questa secondo tipologia (N = 243),<br />

verranno considerati solo questi dati.<br />

L’attività denominata compiti assieme<br />

consiste principalmente in stu<strong>di</strong>o guidato<br />

da un adulto esperto. Per uno o<br />

due pomeriggi alla settimana (o spesso<br />

anche più, se possibile) i ragazzi in attività<br />

pomeri<strong>di</strong>ane vengono aiutati ad attivare<br />

una serie <strong>di</strong> processi <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento,<br />

per favorire il realizzarsi <strong>di</strong> performance<br />

scolastiche future. La tabella<br />

(cfr. seconda colonna da sinistra) ci in<strong>di</strong>ca<br />

come in genere l’attività dei compiti<br />

assieme sia stata valutata positivamente<br />

per quanto riguarda le variabili<br />

riferite a impegno e coinvolgimento,<br />

premiando in sostanza il livello <strong>di</strong> autoefficacia<br />

percepita dagli studenti nel<br />

realizzare l’attività, gli aspetti strumentali<br />

per il futuro e gli aspetti sociali e relazionali.<br />

Nelle altre colonne si possono<br />

vedere gli esiti degli impatti che alcune<br />

variabili <strong>di</strong> sfondo (come il genere,<br />

la classe frequentata, la durata delle<br />

attività…) hanno avuto sulle variabili<br />

<strong>di</strong> impegno e coinvolgimento considerate.<br />

Come si può notare, la variabile<br />

‘genere’ non ha prodotto delle <strong>di</strong>fferenze<br />

significative, nel senso che le attività<br />

svolte all’interno dei “compiti as

<strong>Rivista</strong><br />

dell’istruzione<br />

4 - 20<strong>11</strong><br />

<strong>Focus</strong><br />

sieme” e i giu<strong>di</strong>zi dati rispetto a questa<br />

attività non <strong>di</strong>fferenziano i maschi e le<br />

femmine. Le <strong>di</strong>fferenze, in parte, ci sono<br />

sulla tipologia <strong>di</strong> classe; infatti c’è<br />

un maggior controllo percepito, da parte<br />

degli studenti della prima, che probabilmente<br />

sono più seguiti, più monitorati,<br />

rispetto a quelli della seconda e<br />

della terza classe.<br />

In maniera abbastanza particolare,<br />

la durata dell’attività non ha sancito<br />

delle <strong>di</strong>fferenze: le persone che hanno<br />

seguito per più tempo questa attività<br />

non hanno <strong>di</strong>fferenze nella percezione<br />

rispetto a quelle che l’hanno<br />

seguita <strong>di</strong> meno. Le <strong>di</strong>fferenze si manifestano<br />

per la frequenza <strong>di</strong> una particolare<br />

tipologia <strong>di</strong> attività svolta nei<br />

“compiti assieme”, cioè le preparazioni<br />

alle verifiche. Si tratta <strong>di</strong> un’attività<br />

molto strumentale, fatta in preparazione<br />

<strong>di</strong> un evento che poi sta per<br />

realizzarsi in classe. Un altro aspetto<br />

interessante è rivolto alla nazionalità<br />

dei genitori: si evidenzia come i punteggi<br />

<strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione e <strong>di</strong> motivazione<br />

siano più alti negli studenti che appartengono<br />

a famiglie in parte eterogenee,<br />

quin<strong>di</strong> con almeno un genitore<br />

non italiano, rispetto a quelli che,<br />

invece, hanno dei genitori completamente<br />

italiani.<br />

L’equilibrio tra ‘professionisti’<br />

e ‘volontari’<br />

In base ai dati presentati nelle sezioni<br />

precedenti è possibile in<strong>di</strong>care alcuni<br />

punti <strong>di</strong> rilievo che interessano il progetto<br />

“Citta<strong>di</strong>ni si <strong>di</strong>venta”.<br />

Per quanto riguarda gli elementi strutturali,<br />

non si può che sottolineare positivamente<br />

l’impegno della rete, <strong>di</strong> scuole<br />

e altri attori sul territorio, nell’attivare<br />

azioni su aspetti cognitivi e psico-sociali<br />

(ren<strong>di</strong>mento e comportamento),<br />

in cui sono sempre meno le possibilità<br />

<strong>di</strong> supporto per studenti in <strong>di</strong>fficoltà. Il<br />

coinvolgimento <strong>di</strong> attori <strong>di</strong>versi sul territorio,<br />

in una buona integrazione tra ambiti<br />

istituzionali e non, appare centrato,<br />

in base ai dati a <strong>di</strong>sposizione, nell’attribuire<br />

agli attori istituzionali della rete<br />

maggiori responsabilità sul versante<br />

‘accademico’ e cognitivo, per delegare<br />

invece ai meno istituzionali (ad esempio<br />

famiglie e volontariato) azioni che solo<br />

in parte sono centrate sul successo<br />

La rete istituzionale<br />

(scuole, ecc.)<br />

si impegna<br />

sugli aspetti<br />

cognitivi,<br />

quella informale<br />

sulle <strong>di</strong>mensioni<br />

motivazionali<br />

e relazionali<br />

61

<strong>Rivista</strong><br />

dell’istruzione<br />

4 - 20<strong>11</strong><br />

62<br />

<strong>Focus</strong><br />

Prepararsi<br />

<strong>di</strong> frequente<br />

alle verifiche,<br />

con un supporto<br />

autorevole,<br />

è un fattore<br />

<strong>di</strong> gratificazione<br />

e <strong>di</strong> successo<br />

formativo. Questo è uno snodo decisivo,<br />

soprattutto in scenari in cui potrebbe<br />

essere possibile lavorare con sempre<br />

meno risorse a <strong>di</strong>sposizione e nei<br />

quali, dunque, il volontariato assumerà<br />

maggiore importanza. Da questo punto<br />

<strong>di</strong> vista <strong>di</strong>venta necessaria la con<strong>di</strong>visione<br />

<strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> ‘assunti <strong>di</strong> base’<br />

(ad esempio attraverso il rilascio <strong>di</strong><br />

vademecum, come già sta accadendo<br />

all’interno del progetto) che possano<br />

consentire ai <strong>di</strong>versi attori in gioco <strong>di</strong><br />

avere un approccio comune e comunque<br />

una soglia minima <strong>di</strong> professionalità<br />

<strong>di</strong>dattica e pedagogica per affrontare<br />

al meglio ambedue i versanti (cognitivo<br />

e comportamentale), in un’ottica<br />

<strong>di</strong> continuità e congruenza rispetto<br />

a ciò che si svolge in classe. È ciò che<br />

probabilmente si è realizzato all’interno<br />

dell’attività “compiti assieme”, attraverso<br />

un buon bilanciamento tra ruoli<br />

‘professionali’ e non (ma non per questo<br />

meno efficaci).<br />

La percezione <strong>di</strong> efficacia<br />

degli studenti<br />

Sulle percezioni degli studenti, in particolare<br />

per quanto riguarda l’attività presa<br />

in esame dei “compiti assieme”, si<br />

evidenziano come elementi <strong>di</strong> rilievo il<br />

possibile transfer tra la strategia extrascolastica<br />

e l’attività prettamente scolastica<br />

e gli aspetti sociali e relazionali<br />

legati alla strategia stessa. Si tratta,<br />

inoltre, <strong>di</strong> un’attività altamente inclusiva:<br />

come si è visto, non crea <strong>di</strong>fferenze<br />

tra maschi e femmine e tra studenti<br />

italiani e non italiani. I dati raccolti ci<br />

restituiscono una rappresentazione in<br />

cui, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quello che in genere<br />

ci si aspetta, più l’attività è strumentalmente<br />

legata a ciò che avviene<br />

in classe, più positive sono le percezioni<br />

degli studenti. L’unico elemento, infatti,<br />

che crea delle <strong>di</strong>fferenziazioni per<br />

quanto riguarda la durata delle attività<br />

a cui partecipano gli studenti è la tipologia<br />

<strong>di</strong> queste attività. Nello specifico<br />

i dati ci <strong>di</strong>cono che preparare le verifiche<br />

in maniera molto frequente aumen<br />

ta la probabilità <strong>di</strong> avere maggior controllo<br />

percepito e rilevanza del lavoro<br />

a scuola e maggiori future aspirazioni<br />

e obiettivi. Inoltre, il livello alto <strong>di</strong> frequenza<br />

nella preparazione delle verifiche<br />

modula in maniera più positiva la<br />

relazione tra studenti e adulti. In linea<br />

<strong>di</strong> massima questo elemento potrebbe<br />

essere considerato come una possibile<br />

traccia <strong>di</strong> sviluppo per le prossime e<strong>di</strong>zioni<br />

delle attività.<br />

Bibliografia<br />

Appleton J.J., Christenson S.L., Kim D.,<br />

Reschly A.L., Measuring cognitive and<br />

psychological engagement: Validation<br />

of the Student Engagement Instrument,<br />

in “Journal of School Psychology”, 44,<br />

2006.<br />

Mahoney J.L., Cairns R.B., Do extracurricular<br />

activities protect against early<br />

school dropout?, in “Developmental<br />

Psychology”, vol. 33(2), 1997.<br />

Tabarelli S., Pisanu F., Bertazzoni C., Indagine<br />

sui fattori <strong>di</strong> rischio e <strong>di</strong> protezione<br />

del fenomeno <strong>di</strong>spersione scolastica,<br />

Report <strong>di</strong> ricerca, IPRASE Trentino,<br />

20<strong>11</strong>.<br />

Trautwein U., Ludtke O., Schnyder<br />

I., Niggli A., Pre<strong>di</strong>cting homework effort:<br />

support for a domain-specific,<br />

multilevel homework model, in “Journal<br />

of Educational Psychology”, 98, 2006.<br />

Francesco Pisanu<br />

Ricercatore area educativa IPRASE Trentino, docente <strong>di</strong><br />

Psicologia della formazione e dell’orientamento, Facoltà<br />

<strong>di</strong> Scienze cognitive – Università <strong>di</strong> Trento

Capability<br />

e Developmental<br />

Approach: possibili<br />

implicazioni<br />

nell’esperienza<br />

scolastica<br />

Lo scopo <strong>di</strong> questo intervento è <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care<br />

le implicazioni, per l’organizzazione<br />

dell’esperienza scolastica, del concetto<br />

<strong>di</strong> Capability e <strong>di</strong> una teoria dello<br />

sviluppo ad esso congruente (Applied<br />

Developmental Science Approach). Il<br />

nostro assunto <strong>di</strong> base è che il concetto<br />

<strong>di</strong> capability sia in grado <strong>di</strong> orientare<br />

azioni sinergiche e, per questo, potenzialmente<br />

più efficaci <strong>di</strong> tutte le agenzie<br />

(politiche, sociali e sanitarie) <strong>di</strong> una<br />

comunità.<br />

Innovative Care for Chronic<br />

Con<strong>di</strong>tion<br />

<strong>di</strong> Ciro Ruggerini e Sumire Manzotti<br />

L’Organizzazione Mon<strong>di</strong>ale della Sanità<br />

(OMS) ha pubblicato nel 2002 un<br />

documento intitolato “Innovative Care<br />

for Chronic Con<strong>di</strong>tion” (ICCC), che<br />

sostiene la necessità <strong>di</strong> un cambio <strong>di</strong><br />

para<strong>di</strong>gma nell’assistenza alle con<strong>di</strong>zioni<br />

croniche. Questo documento ha<br />

un’importanza cruciale nelle con<strong>di</strong>zioni<br />

me<strong>di</strong>che non suscettibili <strong>di</strong> guarigione,<br />

ma il modello che esso propone è applicabile<br />

anche all’assistenza alle persone<br />

con <strong>di</strong>sabilità (Ruggerini, Vezzosi,<br />

Dalla Vecchia, 2008) e alle persone<br />

che presentano uno sviluppo atipico,<br />

espressione della neuro<strong>di</strong>versità interin<strong>di</strong>viduale<br />

( 1 ).<br />

A nostro parere si può sostenere che il<br />

1) Si veda, ad esempio, il documento del<br />

Panel <strong>di</strong> aggiornamento e revisione della<br />

Consensus Conference sui Disturbi Specifici<br />

<strong>di</strong> Appren<strong>di</strong>mento (PARCC) in Marchiori,<br />

Ruggerini, Lorusso, Tressol<strong>di</strong> (20<strong>11</strong>).<br />

documento ICCC, nato in ambito sanitario,<br />

propone un modello <strong>di</strong> rapporto<br />

collaborativo tra citta<strong>di</strong>ni, famiglie e<br />

Agenzie della Comunità.<br />

Per gli obiettivi <strong>di</strong> questo lavoro possiamo<br />

osservare che i contenuti essenziali<br />

<strong>di</strong> questo documento sono:<br />

la persona alla quale sono <strong>di</strong>retti atti<br />

<strong>di</strong> assistenza o aiuti allo sviluppo<br />

non va considerata un recettore<br />

passivo ma un agente in grado <strong>di</strong><br />

identificare obiettivi prioritari;<br />

la persona e le agenzie della sua<br />

Comunità possono funzionare al<br />

meglio in un terreno culturale esplicitamente<br />

con<strong>di</strong>viso.<br />

In questa relazione sosteniamo che il<br />

concetto <strong>di</strong> capability e una teoria dello<br />

sviluppo ad esso congruente (Developmental<br />

Approach) possono costituire<br />