Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Piovre, vichinghi e ladroni.<br />

Le 20.000 fantasie<br />

hollywoodiane di<br />

Richard <strong>Fleischer</strong><br />

a cura di Alberto Morsiani<br />

FALSOPIANO

FALSOPIANO<br />

CINEMA

Dedico questo libro a tutti i veri cinefili<br />

(tra cui le mie figlie), gli unici che possono<br />

davvero capire e godere dei film eccitanti<br />

e fantasiosi di Richard <strong>Fleischer</strong>, e alla<br />

Hollywood che non c’è più.

EDIZIONI<br />

FALSOPIANO<br />

a cura di Alberto Morsiani<br />

Piovre, vichinghi e ladroni.<br />

Le 20.000 fantasie<br />

hollywoodiane di<br />

Richard <strong>Fleischer</strong>

Questo volume è stato realizzato in collaborazione con il Circolo del cinema “Adelio<br />

Ferrero” in occasione delle Giornate del Premio di critica cinematografica,<br />

Alessandria, 20-22 ottobre 2016.<br />

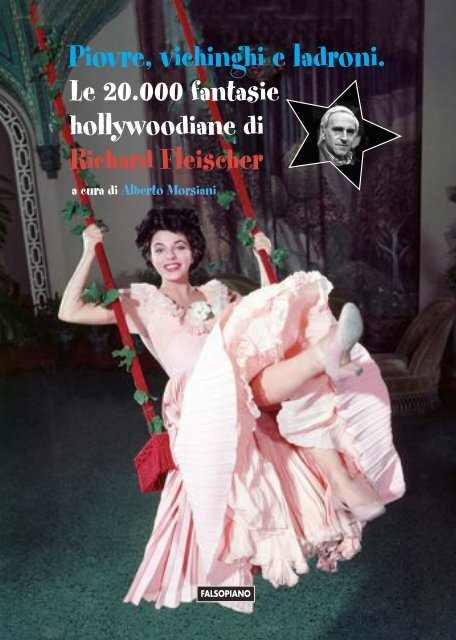

In copertina: Joan Collins in L’altalena di velluto rosso (The Girl in the Red Velvet<br />

Swing) (1955).<br />

In quarta di copertina: Raquel Welch in Viaggio allucinante (Fantastic Voyage) (1966).<br />

© Edizioni Falsopiano - 2016<br />

via Bobbio, 14<br />

15121 - ALESSANDRIA<br />

http://www.falsopiano.com<br />

Progetto grafico e impaginazione: Daniele Allegri<br />

Prima edizione - Dicembre 2016

INDICE<br />

Il più grande regista sconosciuto del mondo<br />

di Alberto Morsiani p. 11<br />

L’impermeabile, il cappotto e la sordida sirena.<br />

Due gioielli di sintesi: Sterminate la gang! e<br />

Le jene di Chicago<br />

di Alberto Morsiani p. 37<br />

L’utopia anrchica di Nemo. 20.000 leghe sotto i mari<br />

di Roberto Chiesi p. 47<br />

Bandido<br />

di Massimo Lastrucci p. 57<br />

Il feticcio della sala segreta. L’altalena di velluto rosso<br />

di Roberto Chiesi p. 63

Sabato tragico<br />

di Leonardo Gandini p. 71<br />

Hollywood sul Tamigi e sul Tevere.<br />

I vichinghi e Barabba<br />

di Paolo Vecchi p. 79<br />

Compulsion/Compassion.<br />

Frenesia del delitto<br />

di Alberto Morsiani p. 89<br />

Viaggi allucinanti.<br />

L’ottica fantascientifica di <strong>Fleischer</strong><br />

di Fabio Zanello p. 95<br />

Lo strangolatore di Boston<br />

di Emanuela Martini p.103<br />

L’opacità del male.<br />

L’assassino di Rillington Place n. 10<br />

di Roberto Chiesi p. 109<br />

I nuovi centurioni, Un anti-kolossal<br />

di Mario Gerosa p. 116<br />

La banda di Harry Spikes<br />

di Massimo Lastrucci p. 127

Incontro con Richard <strong>Fleischer</strong><br />

a cura di Bertrand Tavernier p. 131<br />

Sono sempre stato attratto da ciò che è nuovo e insolito.<br />

Intervista con Richard <strong>Fleischer</strong><br />

a cura di Michel Ciment e Lorenzo Codelli p. 135<br />

Cenni biografici p. 149<br />

Filmografia p. 150<br />

Bibliografia selezionata p. 169

10

IL PIÙ GRANDE REGISTA SCONOSCIUTO DEL MONDO<br />

Alberto Morsiani<br />

A Richard <strong>Fleischer</strong> siamo grati debitori di alcuni dei maggiori divertimenti<br />

della nostra infanzia e giovinezza: come dimenticare, tra i tanti momenti<br />

eccitanti o spassosi dei suoi film, la lotta con la piovra gigante e gli<br />

interni vittoriani del sottomarino di 20.000 leghe sotto i mari, la protervia<br />

di Kirk Douglas guercio da un occhio in I vichinghi, Anthony Quinn ottuso<br />

ladrone redento in Barabba, l’amabile dottor Dolittle, il corpo umano come<br />

pianeta alieno in Viaggio allucinante, il colosso nero Ken Norton sessualmente<br />

eccitato dalla piccola venere bionda Susan George in Mandingo…<br />

In particolare i film di <strong>Fleischer</strong> diretti nel periodo alla Fox, a partire dalla<br />

metà degli anni Cinquanta fino al termine dei Sessanta, sono autentiche<br />

fantasie hollywoodiane, avventure scintillanti e rutilanti di colore; rappresentano<br />

fonti di costante divertimento, anche quelli meno riusciti. Il senso<br />

del meraviglioso vi è sempre presente. Dipende forse dal fatto che Richard<br />

è figlio e nipote di due tra i più inventivi creatori hollywoodiani, quei fratelli<br />

Max e Dave <strong>Fleischer</strong> fondatori negli anni Venti di una casa d’animazione<br />

che rivaleggiò a lungo con la potentissima Disney. Dave è stato il<br />

creatore di personaggi come Betty Boop, la cui immagine morbida e sexy<br />

sconvolse al suo apparire gli ambienti conservatori. Sta di fatto che molto<br />

raramente un film di Richard rischia di annoiare lo spettatore. Quale sia il<br />

genere cinematografico in cui si cimenta al momento, il suo interesse maggiore<br />

appare quello di stupire, di sorprendere, di meravigliare. Solo in tempi<br />

relativamente più recenti, abbiamo recuperato e scoperto i suoi primi film<br />

in bianco e nero, soprattutto i magnetici gioiellini noir degli anni Quaranta<br />

e Cinquanta, piccole produzioni in maggioranza RKO, che in alcuni casi lo<br />

11

avvicinano al livello di un Anthony Mann, suo sodale nello studio.<br />

Scrivere di Richard <strong>Fleischer</strong> significa, dunque, gettare finalmente un<br />

po’ di luce su uno dei tanti bravi professionisti che hanno lavorato a Hollywood<br />

negli anni del suo massimo splendore, talenti oscurati dai Grandi<br />

Nomi e abbastanza trascurati dagli studiosi e dagli storici del cinema. Richard<br />

<strong>Fleischer</strong> potrebbe infatti apparire la vera epitome del regista sottostimato.<br />

Baciato dal successo di pubblico e dunque liquidato dalla critica<br />

come regista commerciale. Anche se non vogliamo resuscitare a tutti i costi<br />

la figura dell’Autore, tanto cara alla critica di alcuni decenni fa, è comunque<br />

interessante capire il ruolo del regista nel dare forma a un film. Bisogna<br />

dunque porre l’accento sull’abilità tecnica e sulla competenza mostrata<br />

da registi come <strong>Fleischer</strong>, che hanno diretto dozzine di film in ogni tipo e<br />

genere nell’arco di quasi mezzo secolo. Alla fine della loro carriera, sono<br />

rientrati in quel cono d’ombra critico da cui erano emersi solo in sporadiche<br />

occasioni. Eppure, i loro film sono un patrimonio della visione di milioni<br />

di spettatori, prima nella sala cinematografica e poi in televisione e<br />

sull’home video.<br />

<strong>Fleischer</strong>, figlio d’arte, come tanti altri artigiani più o meno grandi di<br />

Hollywood (Robert Aldrich, Edward Dmytryk, Budd Boetticher, Don Siegel,<br />

Samuel Fuller, Anthony Mann, Robert Wise, Nicholas Ray, Joseph<br />

Lewis eccetera), ha iniziato a lavorare nell’immediato secondo dopoguerra,<br />

quando l’industria cinematografica americana ha cercato con successo di<br />

rinnovare e rinfrescare i propri ranghi in ogni settore professionale. <strong>Fleischer</strong><br />

ha diretto tutti i generi di film: noir, thriller, melodrammi, documentari,<br />

polizieschi, commedie, film in costume, fantasy, epici, catastrofici,<br />

film di montaggio, war movie, western, film di fantascienza, horror, biopic,<br />

musical, film sportivi… Nulla è sfuggito all’obiettivo della sua cinepresa,<br />

da nulla si è tirato indietro (neppure da una biografia di Che Guevara). Ritenuto<br />

di massima affidabilità, spesso è stato scelto dall’industria per sperimentare<br />

nuove strade tecniche, inaugurare filoni di tendenza, consolidare<br />

carriere divistiche, proseguire o replicare in sicurezza film o serie di successo.<br />

La sua sterminata filmografia (quasi cinquanta titoli) lo dimostra<br />

ampiamente.<br />

Né autore consacrato né “piccolo maestro” snobbato dal pubblico ma<br />

adorato da certa critica, come scrive Michel Ciment, <strong>Fleischer</strong> ha sempre<br />

goduto di uno statuto ambiguo. I cinefili degli anni Cinquanta e Sessanta,<br />

12

soprattutto francesi, dal canto loro, non hanno mai smesso di rivendicarne<br />

il grande talento. Un punto di vista minoritario, certo, ma che ha saputo talvolta<br />

imporre la rivalutazione quando non la stessa scoperta di parecchi registi<br />

hollywoodiani considerati in patria, al massimo, dei buoni artigiani. La<br />

sola monografia pubblicata sul regista è naturalmente di uno studioso francese,<br />

Stéphane Bourgoin. Le riviste cinematografiche che hanno dedicato<br />

costante attenzione ai film del regista americano sono anch’esse francesi,<br />

“Positif”e, soprattutto, i “Cahiers du Cinéma”, su cui, a proposito di <strong>Fleischer</strong>,<br />

hanno scritto critici poi divenuti registi come François Truffaut, Bertrand<br />

Tavernier, Jacques Doniol-Valcroze. Truffaut, in una recensione del<br />

1953 di Le jene di Chicago, scrive: “Si ritrova in questo film il treno di The<br />

Lady Vanishes, una variante sul tema dello scambio di omicidi di Strangers<br />

on a Train, l’assassino obeso e il fonografo di Journey into Fear”. Hitchcock<br />

e Welles, dunque: gli idoli di Truffaut giovane critico<br />

cinematografico, chiamati in causa per legittimare un regista “minore”.<br />

Truffaut cerca in <strong>Fleischer</strong> la conferma dei suoi amori, parla di “fascinazione”<br />

e di “humour sentimentale”. Il grande critico Serge Daney, recensendo<br />

nel 1967 sui “Cahiers” Fantastic Voyage, si entusiasma per la<br />

bellezza e il senso di inquietudine trasmessi dai primi piani dell’aereo che<br />

si posa nella notte. Un bel dossier curato da Ciment e dal nostro Lorenzo<br />

Codelli è apparso su “Positif” subito dopo la scomparsa di <strong>Fleischer</strong>.<br />

In Italia <strong>Fleischer</strong> è stato quasi sempre trattato dalla critica alla stregua<br />

di un anonimo regista commerciale. La riscoperta è molto più recente rispetto<br />

ai francesi: in questo senso, occorre, almeno, segnalare l’omaggio<br />

(dieci film) dedicato al regista americano dal Torino Film Festival nel 2004<br />

e il bel saggio di Giuseppe Turroni del 1971 su “Filmcritica” opportunamente<br />

ripubblicato nel catalogo. Nel suo scritto, che prende spunto dall’uscita<br />

di L’assassino di Rillington Place n.10 per allargarsi con parole<br />

fiorite a una valutazione più generale del regista, Turroni parla del “torvo<br />

fuoco moralistico di <strong>Fleischer</strong>. I suoi cupi bagliori. La perfezione di una<br />

forma e di un linguaggio che deve per forza trovare nella purezza metallica<br />

di un cinema esaltante ed esaltato la spinta morale, l’incentivo a una rarefatta<br />

estasi”. E, più avanti: “L’audacia di <strong>Fleischer</strong> sta appunto nei modi, nei<br />

segni di un linguaggio che si rifà alla matrice espressionista, depurandola<br />

di tutte le scorie intellettualistiche, delle metafore concettose o sterilmente<br />

fantasiose, stringendo il discorso sintattico in una morsa moralistica che è<br />

13

in effetti la sublimazione del suo grande disprezzo per un cinema non cinematografico,<br />

che vede ad esempio il male e il delitto come fatto spettacolare”.<br />

I film di <strong>Fleischer</strong> comunicano, spesso, un’impressione ambigua. In un<br />

certo senso, li si ama presi uno a uno ma non li si considera molto presi nel<br />

loro insieme. In altre parole, si stenta ad attribuire al regista uno statuto autoriale.<br />

Rimane una via di mezzo tra l’artigianato hollywoodiano e l’ authorship<br />

di scuola europea. Scoperto e dimenticato a intervalli regolari. In<br />

verità, per non essere un autore, <strong>Fleischer</strong> parla sempre delle stesse cose.<br />

Ad esempio: i giochi della giustizia, la ripartizione delle ricompense e delle<br />

punizioni, o ancora il potere dell’intelligenza. Casi di coscienza, testimonianze<br />

contraddittorie, motivazioni bizzarre. Guardando i suoi film, si impara<br />

che ogni giudizio è temerario, perché, come si dice, tutti hanno le loro<br />

ragioni. Recensirli non è facile. Ci si arma di pazienza, ma occorre spesso<br />

sospendere il giudizio. I più bei film di <strong>Fleischer</strong>, come L’altalena di velluto<br />

rosso o I diavoli del Pacifico, sono anche quelli la cui visione è più<br />

ardua, per non dire deludente. Si parte per giudicare i personaggi, per decidere<br />

chi ha ragione e chi ha torto, e, nel corso del film, il problema perde<br />

la sua urgenza, quasi scompare. Ci si sorprende a seguire il movimento (tesi<br />

e antitesi) di un pensiero impersonale, imparziale e un po’ cinico, desideroso<br />

di spegare, di giustificare, e tutto ciò per niente (o per il semplice piacere<br />

dell’esaltazione intellettuale). Ecco, dunque, i poteri dell’intelligenza,<br />

e i suoi limiti: non illumina se non retrospettivamente.<br />

I film di <strong>Fleischer</strong> sembrano non concludersi mai davvero su una posizione<br />

precisa; progrediscono distruggendo se stessi. Vale a dire che non portano<br />

da nessuna parte, affastellano idee in preferenza contraddittorie. Mettono<br />

tutto sullo stesso piano. È lo spettatore che è chiamato a decidere, a scegliere,<br />

in totale libertà. Uno spettatore che dunque, in qualche caso, rischia di rimanere<br />

vuoto, deluso, abbandonando la bella ragazza sulla sua altalena di velluto<br />

rosso e il regista nel suo purgatorio, o nel suo limbo: né artigiano né<br />

autore, appunto. In effetti, le orge dell’intelligenza, a volte, generano solo un<br />

lieve senso di amarezza.<br />

Purtroppo, più che un regista sottovalutato o dallo status ambiguo,<br />

<strong>Fleischer</strong>, in realtà, è ridiventato col tempo quasi un regista sconosciuto.<br />

Parafrasando una definizione affibbiata molti anni fa a un fantastico e sfortunato<br />

guitar hero del rock-blues, Roy Buchanan, lo si potrebbe definire “il<br />

14

più grande regista cinematografico sconosciuto del mondo”. In parte per<br />

colpa anche sua: sicuramente, l’ultima parte della carriera è stata contraddistinta<br />

da film non certo eccelsi. Si potrebbe affermare che l’ultimo film<br />

del tutto riuscito di <strong>Fleischer</strong> sia Mandingo, che risale al 1975. Ad esso<br />

sono seguiti altri nove lungometraggi abbastanza dimenticabili, spesso riprese<br />

di film o serie passate, oppure tratti da script di basso livello. Sempre,<br />

però, anche nei casi più difficili, la regia di <strong>Fleischer</strong>, specialmente<br />

nelle sequenze d’azione, si è dimostrata all’altezza della situazione. In precedenza,<br />

nel suo periodo d’oro, la sua opera era stata di quasi costante eccellenza,<br />

molto curata a tutti i livelli, per merito anche delle case di<br />

produzione che via via lo assumevano. <strong>Fleischer</strong> è stato, infatti, a suo massimo<br />

agio quando era ancora in piedi il cosiddetto studio system, ovvero<br />

quando era inserito all’interno di case produttrici strutturate, che si facevano<br />

carico dei loro autori, li sostenevano e li proteggevano. <strong>Fleischer</strong> ha diretto<br />

nove film per la RKO compresi tra il 1947 e il 1951, ben dodici per la Fox,<br />

nel periodo che va dal 1955 al 1970, con un breve intervallo in mezzo. Venuto<br />

meno, agli inizi degli anni Settanta, lo studio system, <strong>Fleischer</strong> si è<br />

trovato improvvisamente allo scoperto, senza più un ancoraggio preciso,<br />

lui, abituato fin dagli esordi a lavorare con un team di riferimento.<br />

Se leggiamo il suo libro di memorie, divertente e istruttivo, intitolato<br />

“Just Tell Me When to Cry”, possiamo seguire in modo molto dettagliato,<br />

attraverso decine di ritratti e aneddoti, l’intero suo percorso nel sistema hollywoodiano,<br />

e i contatti e i rapporti di forza con i diversi moghul che<br />

l’hanno avuto di volta in volta alle loro dipendenze: Howard Hughes, Darryl<br />

Zanuck, Stanley Kramer, Dino De Laurentiis e perfino Kirk Douglas,<br />

l’intrattabile produttore di I vichinghi. Michel Ciment ha scritto bene: “Conosceva<br />

tutti i segreti di un sistema di cui aveva salito tutte le scale, e soprattutto<br />

il potere delle star che gli davano fiducia. Restituito alla sua<br />

libertà, non ha saputo adattarsi alle novità produttive della New Hollywood,<br />

e, come è successo a molti altri registi della sua generazione, ha visto la<br />

sua vita professionale oscurarsi improvvisamente”.<br />

Il cono d’ombra critico in cui <strong>Fleischer</strong> è sprofondato a un certo punto<br />

si spiega, anche, con quello che potrebbe pure apparire un pregio, vale a<br />

dire la grande varietà ed eclettismo dei suoi film. <strong>Fleischer</strong> è oscillato tra<br />

piccoli film quasi d’autore e grandi blockbuster creati per il successo del<br />

botteghino, e sappiamo quanto critici e cinefili siano diffidenti verso le car-<br />

15

iere non troppo coerenti. In realtà, questa era la norma nella Hollywood di<br />

un tempo: se uno dimostrava di saperci fare con i piccoli budget, ecco che<br />

veniva automaticamente promosso a produzioni più impegnative, che indubbiamente<br />

legavano le mani a chi le realizzava. È questo il nostro caso:<br />

<strong>Fleischer</strong> si è dimostrato in grado di passare con facilità da un genere all’altro<br />

del sistema hollywoodiano. È facile, allora, prestarsi alla superficiale<br />

accusa di scarsa personalità: ecco dunque apparire la losca figura del<br />

regista disposto a tutto, del mestierante per tutte le stagioni schiavo dei voleri<br />

dell’industria che lo paga. Nulla di più falso nel caso di <strong>Fleischer</strong>: certo<br />

regista affidabile e degno della fiducia dei vari produttori, ma nel contempo<br />

dotato di un sicuro segno personale. Scrive ancora Michel Ciment: “<strong>Fleischer</strong><br />

si incolla a un genere senza volontà di sovvertirlo, ma introducendovi<br />

sottili variazioni. È un lavoro meno spettacolare, ma che è legato a un<br />

costante lavoro formale”. Sappiamo infatti che, nel genere cinematografico,<br />

non è tanto il soggetto a contare, vincolato com’è a codici e convenzioni<br />

molto precisi, quanto il modo in cui viene di volta in volta trattato dal<br />

singolo autore. Fin da bambino, a contatto diretto con il geniale cinema<br />

d’animazione creato dal padre e dallo zio, <strong>Fleischer</strong> ha certamente subito<br />

l’influenza di un’arte che mette assieme ricerca tecnica e invenzione formale.<br />

Il lavoro sul colore (da L’altalena di velluto rosso a Barabba), le audacie<br />

visive (dal travelling finale di I diavoli del Pacifico allo split screen<br />

di Lo strangolatore di Boston), la predilezione per il formato cinemascope<br />

utilizzato alla Fox negli anni Cinquanta, che peraltro condivide con altri<br />

registi provenienti dal teatro come Elia Kazan, Otto Preminger, Douglas<br />

Sirk e Nicholas Ray, sono la prova della volontà di apertura del regista alla<br />

sperimentazione e all’ innovazione formale e tecnica.<br />

L’opera di <strong>Fleischer</strong> è percorsa, nei momenti migliori, da una “tensione<br />

feconda”, come la definisce Ciment. Il meticoloso lavoro preparatorio<br />

che conduce per i suoi film di intrigo poliziesco, a partire già da Le jene<br />

di Chicago, il gusto realistico della ricostruzione d’epoca (ad esempio per<br />

Frenesia di un delitto e I vichinghi), non impediscono che, spesso, i film di<br />

<strong>Fleischer</strong> sfiorino la categoria del fantastico. Del resto, la dimensione dell’immaginazione<br />

e dell’irrazionale scaturiscono proprio dall’osservazione<br />

del dato reale. Lo scrupolo nell’osservazione dei dettagli realistici e la propensione,<br />

solo in apparenza contraddittoria, al particolare strano o bizzarro,<br />

permettono spesso a <strong>Fleischer</strong> di volgere uno sguardo acuto a una società,<br />

16

passata (Barabba, L’altalena di velluto rosso, Mandingo, Frenesia del delitto),<br />

presente (Le jene di Chicago, Sabato tragico, Lo strangolatore di<br />

Boston, I nuovi centurioni), ed anche futura (Viaggio allucinante, 2022 i sopravvissuti),<br />

di cui individua e sottolinea in modo chiaro difetti, mediocrità,<br />

potenziale di minaccia e di decomposizione.<br />

Con l’eccezione di Welles, nessun regista hollywoodiano ha avuto<br />

come lui la cura di una ricerca permanente della tensione e dell’invenzione<br />

all’interno dell’inquadratura. <strong>Fleischer</strong> non cede mai alla tentazione di una<br />

pura decorazione priva di necessità drammatica: le composizioni più spettacolari,<br />

le inquadrature più inattese dei suoi film non si allontanano mai dal<br />

nerbo e dalla sostanza del racconto. L’irrequietezza è senza dubbio la caratteristica<br />

più evidente dello stile di <strong>Fleischer</strong>: a cominciare da quella dei<br />

corpi, dei volti, dei personaggi in tensione perenne, ai quali il regista non<br />

concede il minimo rilassamento -. come non lo concede a se stesso.<br />

Lungi, dunque, dal rivelarsi opere di pura routine e di asservimento alla<br />

logica conformista dell’industria, i suoi film, o almeno parecchi di essi, rivelano<br />

oggi una sensibilità e una intelligenza critica che accomunano <strong>Fleischer</strong>,<br />

la cui famiglia è di origine austriaca, ad altri registi più o meno<br />

contemporanei che, come lui, provengono dalla “vecchia Europa”. Qualche<br />

nome fra i tanti? Otto Preminger, Anthony Mann, Billy Wilder, Fritz Lang,<br />

Stanley Kubrick, Edgar Ulmer, Robert Siodmak. Unisce questi autori, che<br />

per decenni hanno fatto grande Hollywood, una regia sobria, mai sopra le<br />

righe; l’attenzione al dato sociale e morale, che non scade mai nel messaggio<br />

aperto e ruffiano; il costante rispetto per l’intelligenza dello spettatore;<br />

la capacità di una diagnosi sovente spietata sulle malattie della civiltà<br />

contemporanea e, insieme, sui” comportamenti patologici dell’individuo<br />

singolo, un essere abbandonato alla solitudine e inadeguato alla società che<br />

lo circonda” (Ciment). Colpa del singolo o del contesto? Questo è un interrogativo<br />

che ricorre spesso nei film di <strong>Fleischer</strong>, zeppi di individui malati<br />

o frustrati, che reagiscono alle loro debolezze con l’aggressività.<br />

La carriera<br />

Nato a Brooklyn, New York, l’ 8 dicembre 1916, <strong>Fleischer</strong> ha compiuto<br />

studi prima di medicina e poi di teatro, frequentando la Yale School of<br />

17

Drama dove ha pure fondato una sua compagnia teatrale, gli Arena Players.<br />

Un talent-scout della RKO lo invita a Hollywood per collaborare ai<br />

cinegiornali della Pathé. Durante gli anni di guerra, <strong>Fleischer</strong> cura alcuni<br />

film di propaganda per l’esercito, collaborando alle serie documentarie This<br />

Is America e Flicker Flashbacks. Quest’ultima era costituita da rimontaggi<br />

di film dell’epoca muta. Subito dopo la guerra, nel 1946, la RKO gli offre<br />

di esordire nel lungometraggio con Child of Divorce, il primo film lowbudget<br />

firmato da <strong>Fleischer</strong>. È subito una bella prova di regia, che ruota attorno<br />

alla difficile reazione di una bambina al divorzio dei suoi genitori.<br />

Lo script di Lillie Hayward, basato sul lavoro teatrale “Wednesday’s Child”<br />

di Leopold L. Atlas, evita infatti tutte le possibili trappole di un facile pietismo.<br />

Entrambi i genitori (interpretati da Regis Toomey e Madge Meredith)<br />

sembrano volere solo ciò che è meglio per la figlia; i nuovi partner della<br />

coppia paiono sinceri nel loro desiderio di diventare suoi amici; ma la<br />

bimba, in parte a causa delle innocenti prese in giro che subisce dai compagni<br />

a scuola, in parte perché proprio non riesce a capire, rimane ostinatamente<br />

non riconciliata. La sola soluzione, dunque, è quella di iscriverla<br />

a un collegio: non un qualche antro orrorifico alla Dickens, peraltro, ma un<br />

gradevole, ampio luogo in campagna che contempla ogni divertimento che<br />

una bambina possa desiderare. Qui, in una sequenza finale cruda e commovente<br />

insieme, la bimba impara, sotto la simpatica tutela di una nuova<br />

amichetta che ha conosciuto in un mulino, cosa può attendersi d’ora in<br />

avanti: un’età in cui le arrivano regali sempre più frequenti e voluminosi;<br />

un’età però in cui le visite dei genitori avvengono sempre più raramente; e<br />

poi, soltanto la lunga, lunghissima attesa di crescere e diventare adulta.<br />

<strong>Fleischer</strong> non sbaglia un colpo, e gli attori-bambini (Sharyn Moffett è la<br />

bimbetta infelice, Ann Carter la sua amichetta) sono straordinari.<br />

Il successivo Banjo (Piccolo cuore), del 1947, è basato su uno script<br />

simile di Lillie Hayward. Sharyn Moffett interpreta nuovamente una bambina<br />

di nove anni, che rimane orfana e va a vivere in città con una ricca e<br />

giovane zia (Jacqueline White), che però non le permette di tenere con sé<br />

il cagnolino Banjo. La bestiola si fa male e la bimba la fa curare da un giovane<br />

medico (Walter Reed), che è anche l’ex-fidanzato della zia: con l’aiuto<br />

del cane avverrà dunque la riconciliazione tra i due. Molto più importante<br />

il mediometraggio successivo, Design For Death (1947), che vincerà quell’anno<br />

il premio Oscar per la categoria del documentario. Il film mostra i<br />

18

preparativi giapponesi per l’attacco a Pearl Harbor, ma poi risale settecento<br />

anni indietro nella storia nipponica per descrivere il sistema feudale delle<br />

caste, una rivolta contadina soffocata dopo che i samurai hanno ucciso più<br />

di quarantamila persone, l’apertura al commercio internazionale a cui il<br />

Giappone fu costretto dall’ammiraglio americano Perry, la follia perversa<br />

di trasformare la religione scintoista di adorazione della natura in un credo<br />

fanatico secondo il quale i giapponesi sarebbero una razza padrona e il loro<br />

imperatore una sorta di Dio Sole a cui si deve obbedire ciecamente, e poi,<br />

nuovamente, come sbocco quasi necessario di tutto ciò, l’attacco proditorio<br />

a Pearl Harbor. Le voci narranti appartengono ad attori piuttosto noti,<br />

come Kent Smith e Hans Conreid.<br />

Del 1948 è la prima incursione del regista nel filone thriller con Bodyguard<br />

(Squadra mobile). A ventitre anni, Robert Altman ottiene il suo<br />

primo credit a Hollywood come co-autore del soggetto del film, insieme a<br />

un certo George W. George. Il film è il classico B-movie nella ben nota<br />

linea RKO di quegli anni. Lawrence Tierney interpreta un poliziotto poco<br />

affidabile che si fa assumere come guardia del corpo del padrone di una<br />

fabbrica di confezioni di carne che si trova sotto tiro dei criminali. Naturalmente,<br />

nel film ci sono molti più trabocchetti e astuzie di quanto ci si potrebbe<br />

attendere da un plot così elementare. <strong>Fleischer</strong> indugia in alcuni abili<br />

passaggi e sforna almeno una sequenza elettrizzante, quella in cui la partner<br />

femminile di Tierney, Priscilla Lane, usa una cabina di registrazione per<br />

archiviare su vinile una prova chiave.<br />

<strong>Fleischer</strong> torna alla commedia con So This Is New York (Due sorelle a<br />

New York, 1948), basato su “The Big Town”, un romanzo del 1925 di Ring<br />

Lardner, sceneggiato da Carl Foreman e prodotto dall’esordiente Stanley<br />

Kramer. Un ometto che vive in una smalltown (l’attore è la star radiofonica<br />

Henry Morgan) eredita una fortuna e porta la famiglia a vivere a New<br />

York. Lo shock per la cultura urbana che ne consegue assume bizzarre<br />

forme e si incarna in strani personaggi. Il primo, vero successo del regista<br />

è però dell’anno successivo: il thriller Follow Me Quietly (Seguimi in silenzio,<br />

1949), prodotto ancora dalla RKO. Il grande Anthony Mann è tra i<br />

soggettisti di questo piccolo gioiello noir, uno dei primi a mettere al centro<br />

del plot la figura di un serial killer. Un omicida seriale con velleità moralizzatrici<br />

preannuncia i propri delitti spedendo lettere minacciose in cui<br />

scrive di voler punire i peccatori. Si firma “il giudice” e strangola le sue vit-<br />

19

time solo quando sta piovendo. L’agente Harry Grant (William Lundigan),<br />

che si occupa del caso, fa costruire un manichino con le sembianze dell’assassino,<br />

sulla base dell’identikit fornito da una delle vittime prima di tirare<br />

le cuoia. C’è anche una giornalista spigliata, Ann Gorman (Dorothy<br />

Patrick), che fornisce un contributo decisivo per risolvere il caso e che naturalmente<br />

si innamora del protagonista. Il colpevole è un individuo onesto<br />

e gentile, il classico “insospettabile”. Il film resta nella memoria,<br />

soprattutto, per la lunga sequenza finale, di chiara matrice espressionista<br />

(alla M, per intenderci) che ha luogo in una fabbrica.<br />

Di normale routine il film che segue, Mike Mine Laugh (1949), che è<br />

un pastiche, il secondo di tre film composti da numeri musicali e sketch<br />

comici tratti da precedenti film della RKO. Ci sono ventriloqui, ballerine,<br />

mimi, e, tra i film saccheggiati, ritroviamo anche Bamboo Blonde di Anthony<br />

Mann, in una suggestiva sequenza del quale Frances Langford canta<br />

languidamente il brano “Moonlight Over the Islands”. Ci sono anche spezzoni<br />

già utilizzati per la serie documentaria di montaggio Flicker Flashbacks<br />

a cui <strong>Fleischer</strong> aveva lavorato alcuni anni prima.<br />

Si entra ormai nell’epoca d’oro del noir, cui <strong>Fleischer</strong>, sempre di stanza<br />

alla RKO, fornisce un notevole contributo dirigendo, uno dopo l’altro, quattro<br />

film di ottimo livello (soprattutto gli ultimi due). Nuovamente sceneggiato<br />

da Carl Foreman, The Clay Pigeon (Bersaglio umano), del 1949, vede<br />

lo statico Bill Williams nei panni di un ex-prigioniero di guerra che soffre<br />

di amnesia (un vero topos classico del noir postbellico) e che lotta per ristabilire<br />

la propria innocenza, dato che è stato accusato di tradimento e di<br />

essere il responsabile della morte di un amico in un campo di concentramento<br />

giapponese. Il film è diretto da <strong>Fleischer</strong> con nitida energia, nonostante<br />

uno script poco plausibile e performance attoriali modeste (c’è anche<br />

Barbara Hale, futura segretaria del Perry Mason televisivo, che interpreta<br />

la vedova dell’amico, all’inizio ostile e ben presto innamorata del protagonista)<br />

ne ridimensionino un po’ la qualità. Trapped (1949), gemello del<br />

manniano T-Men contro i fuorilegge di due anni precedente, appartiene, invece,<br />

al fortunato filone documentarista/realista del noir postbellico. All’inizio,<br />

l’austera, familiare voce di un commentatore fuori campo esalta<br />

infatti l’onnipotenza del mitico Dipartimento del Tesoro americano. Il film,<br />

una volta proclamato il suo credo “politico”, passa a trattare del caso all’ordine<br />

del giorno, che è quello di un piccolo delinquente, sciatto e ag-<br />

20

gressivo, interpretato da Lloyd Bridges, che esce di prigione e si mette alla<br />

ricerca delle matrici con cui falsificare le banconote, senza sapere che gli<br />

uomini del Dipartimento stanno pedinando ogni suo movimento. Seguono<br />

svolte narrative e rovesciamenti di sorte piacevolmente imprevedibili, con<br />

gli affascinanti motivi visivi tipici del genere noir: complotti tramati in appartamenti<br />

dalla luce fioca, tizi con cappelli flosci che salgono i gradini di<br />

scale sinistre, dosi generose di violenza coreografata in modo pittoresco, soprattutto<br />

nell’ottimo climax della sequenza con la sparatoria nella rimessa<br />

degli autobus. Per l’unica volta nella sua carriera, forse, John Hoyt, che in<br />

genere recita nella parte di un “cattivo” minore, ha la parte dell’eroe protagonista.<br />

Anche nello strepitoso Armored Car Robbery (Sterminate la gang!,<br />

1950) compaiono in ruoli da protagonisti attori fantastici che normalmente<br />

nei film hanno soltanto piccole parti: William Talman (più noto come televisivo<br />

procuratore distrettuale sempre perdente di fronte a Perry Mason) e<br />

Charles McGraw, uno dei “volti” del noir col suo profilo aquilino da “duro”<br />

alla Dick Tracy, utilizzato spesso anche da Anthony Mann. Il “film di rapina”<br />

ha dovuto soccombere nel tempo alla ripetitività e a inutili rielaborazioni,<br />

ma questo autentico gioiello – che apre la strada a film ben più noti<br />

ma non certo migliori come Giungla d’asfalto di John Huston e Rapina a<br />

mano armata di Stanley Kubrick – è di una razza a parte. Quasi documentaristico<br />

nel racconto di una rapina che finisce male e delle successive difficili<br />

indagini della polizia, il film fa un eccellente uso di varie location di<br />

Los Angeles e si affida a un profondo contrasto luministico per “modellare”<br />

superbamente la realtà, nello stile caratteristico del noir. Le caratterizzazioni<br />

sono indimenticabili: Talman è la sordida mente criminale, Adele<br />

Jergens una spogliarellista viziosa e doppiogiochista, McGraw il poliziotto<br />

granitico che vuole a ogni costo vendicare la morte del suo partner.<br />

Charles McGraw è l’inaspettato protagonista del successivo The Narrow<br />

Margin (Le jene di Chicago, 1952), uno dei capolavori di <strong>Fleischer</strong>, e<br />

il suo “casting” nel ruolo del poliziotto regala molta ambiguità al film. Infatti,<br />

McGraw, normalmente, impersona il “cattivo” della storia, e qui deve<br />

dibattersi nel dilemma se contravvenire al suo dovere cedendo alle lusinghe<br />

dei criminali che gli offrono del denaro per chiudere un occhio, oppure<br />

tener duro e proteggere la donna che sta scortando a un processo. Nel film,<br />

c’è infatti la più classica delle premesse pulp: il poliziotto, che ha visto mo-<br />

21

ire un suo collega subito all’inizio del film, deve scortare la vedova di un<br />

criminale davanti al Gran Giurì per farla testimoniare contro un boss. Il<br />

problema è che c’è un bel mucchio di killer sguinzagliati dietro di lei col<br />

preciso compito di farla fuori. Le facce sono indimenticabili, nel più puro<br />

casting da B-movie: oltre al magnificamente ambiguo McGraw c’è la sordida<br />

sirena Marie Windsor, in una parte che anticipa quella in Rapina a<br />

mano armata. Il setting è ugualmente classico nella sua concentrazione<br />

claustrofobica: un treno espresso transcontinentale in cui ogni passeggero<br />

e ogni fermata possono rappresentare una minaccia mortale. Il ritmo è incalzante,<br />

frenetico. Brulicante di piccoli e grandi incidenti, il film è infatti<br />

costruito con una velocità che toglie il fiato. In una parola, un gioiello a<br />

basso budget e ad alta suspense.<br />

Di tutt’altro genere è The Happy Time (Tempo felice, 1952). Basato<br />

sul romanzo del 1945 di Robert Fontaine, segue la crescita a Ottawa, in<br />

Ontario, del giovane Robert Bibi Bonnard , interpretato da Bobby Driscoll,<br />

coccolato dai genitori Jacques (Charles Boyer), musicista in un teatro di<br />

vaudeville, e Susan (Marsha Hunt). Ci sono anche uno zio ubriacone e un<br />

altro zio, Desmonde (Louis Jourdan), commesso viaggiatore sciupafemmine.<br />

Desmonde contende le attenzioni della giovanissima Mignonette<br />

(Linda Christian) proprio a Bibi, che poi dirotterà il suo interesse verso la<br />

vicina di casa e compagna di scuola Peggy (Marlene Cameron). Co-prodotto<br />

da Stanley Kramer, è una commedia di formazione sul coming up of<br />

age di un adolescente circondato da una famiglia dai forti vincoli affettivi,<br />

amabile e con un bel cast (c’è anche Jeanette Nolan nella parte della sfortunata<br />

moglie dello zio ubriacone).<br />

<strong>Fleischer</strong> dimostra di saper dirigere qualsiasi produzione gli sia commissionata:<br />

è affidabile e competente. Lo scelgono anche per uno dei primi<br />

esperimenti di 3-D, Arena (id, 1953). Per alcuni mesi, nel corso dell’estate<br />

del 1953, parve infatti che il 3-D potesse prendere il sopravvento nell’industria.<br />

Ma gli occhialini – la logistica del doverli procurare, la scomodità<br />

del doverli indossare – portarono rapidamente alla scomparsa (provvisoria,<br />

visto il recente revival…) di questa tecnologia, che nel film di <strong>Fleischer</strong>,<br />

visibile ormai solo in 2-D e dunque appiattito, è ancora riconoscibile<br />

negli aggiustamenti dei piani dentro l’inquadratura, in una certa confusione<br />

dell’immagine, e negli improvvisi movimenti verso la macchina da presa<br />

degli oggetti, ad esempio una scarpa durante una rissa. Come suggerisce il<br />

22

titolo, Arena è un film sul rodeo, girato in stile documentaristico e in tempo<br />

quasi reale, in cui troviamo, immancabili, i tre stereotipi del filone: il campione<br />

dimenticato (Henry Morgan), il novellino arrogante (Robert Horton)<br />

e il veterano stanco (Gig Young).<br />

Il film successivo di <strong>Fleischer</strong>, 20,000 Leagues Under the Sea (20.000<br />

leghe sotto i mari, 1954), oltre a essere il suo primo girato a colori, è anche<br />

uno dei suoi migliori. Prodotto dalla Disney (la rivale acerrima della ditta<br />

di famiglia…), rimane uno dei suoi adattamenti live action più ambiziosi.<br />

Il film volgarizza solo marginalmente l’originale di Jules Verne e impressiona<br />

per la forza selvaggia di alcune sequenze (la battaglia con la piovra<br />

gigante in primis) e per l’inventiva delle scenografie, soprattutto dei lussuosi<br />

interni in stile vittoriano dell’indimenticabile sommergibile Nautilus.<br />

È stato anche il primo film prodotto dalla Disney a utilizzare le grandi star:<br />

James Mason fornisce un’accattivante interpretazione del tormentato capitan<br />

Nemo, e Peter Lorre è fantastico nei panni di uno dei suoi seguaci. Il<br />

tempo non è stato altrettanto clemente con il ruolo di Kirk Douglas, l’avido<br />

arpioniere con la maglietta a righe: sembra quasi che sia stato inserito nel<br />

cast soltanto per rassicurare lo spettatore americano sconcertato da quello<br />

che poteva anche sembrare un plot fortemente anti-colonialista. Il film rimane,<br />

comunque, una delle grandi avventure dello schermo, e merita del<br />

tutto la sua “canonizzazione” nel parco di divertimenti di Disneyworld,<br />

dove un’elaborata corsa subacquea tenta, riuscendovi solo in parte, di evocare<br />

alcuni dei momenti di maggior suspense della pellicola.<br />

<strong>Fleischer</strong> torna al prediletto thriller inaugurando il suo duraturo sodalizio<br />

con la Fox grazie a Violent Saturday (Sabato tragico, 1955), un ottimo<br />

film su di una rapina a una banca girato nella luce accecante, esaltata<br />

dalla fotografia in cinemascope e Deluxe color, del sole di mezzogiorno<br />

del Midwest, senza che ci sia un’ombra in vista. Ogni film che schieri, tutti<br />

in una volta, attori come Victor Mature, Ernest Borgnine e Lee Marvin si<br />

annuncia come un manuale di spietata violenza cinematografica; ma, in realtà,<br />

Borgnine interpreta qui un contadino fondamentalista religioso, e Mature,<br />

l’eroe buono, viene ben presto relegato ai margini quando deve<br />

vedersela con la performance diabolicamente minimalista di Marvin nei<br />

panni di un killer dalla parlantina sciolta e dal perpetuo raffreddore. Marvin<br />

va in giro borbottando: “le donne e i bambini mi rendono nervoso”, e<br />

riesce a rendere perverso perfino il gesto di inalarsi continuamente benze-<br />

23

drina nel naso! Dietro l’aspetto amabile, il personaggio è capace di estrema<br />

violenza: schiaccia le dita a un ragazzino che gli aveva strappato dalle mani<br />

lo spray nasale. Alla lunga, <strong>Fleischer</strong> sottrae un po’ di spazio all’azione<br />

concentrandosi sulla battaglia morale in corso alla fattoria, con il contadino<br />

buono Borgnine che, alla fine, pianta il suo forcone nella schiena di<br />

Marvin.<br />

Fiammeggiante melò in costume, The Girl in the Red Velvet Swing<br />

(L’altalena di velluto rosso, 1955) è giustamente celebrato come uno dei<br />

vertici della carriera di <strong>Fleischer</strong>. È anche il primo di una serie di film che<br />

il regista, evidentemente un fan della materia, ha tratto da celebri casi di<br />

cronaca nera. Ai primi dell’Ottocento, ci fu infatti uno scandalo nella società<br />

bene di New York: il milionario Harry Thaw uccise per gelosia l’architetto<br />

Stanford White, l’amante della moglie, la procace ballerina Evelyn<br />

Nesbit. Il melodramma a forti tinte e a colori saturi di <strong>Fleischer</strong> ricostruisce<br />

la vicenda, analizzando con notevole finezza la relazione perversa che<br />

si instaura tra tre personaggi dalle ambigue pulsioni, interpretati, rispettivamente,<br />

da Farley Granger, Ray Milland e Joan Collins. Girato anch’esso<br />

col procedimento Deluxe color, in origine era ricco di un cromatismo sfavillante<br />

che, nelle copie in pellicola più recenti, è andato in parte perduto,<br />

soprattutto nelle sequenze in cui compare l’altalena rossa del titolo, all’interno<br />

di un giardino segreto luogo di seduzione della ballerina da parte del<br />

maturo e ricco spasimante.<br />

L’esordio nel western di <strong>Fleischer</strong> avviene relativamente tardi, con<br />

Bandido (Bandido, 1956). Il regista dimostra subito, però, di saper maneggiare<br />

da par suo anche questo genere, dirigendo con solido mestiere Robert<br />

Mitchum nella parte di un avventuriero yankee che, nel Messico del 1916,<br />

gioca su due sponde, promettendo armi all’esercito regolare ma vendendole<br />

poi all’armata rivoluzionaria. Per complicarsi ulteriormente la vita, il<br />

protagonista si innamora della moglie del losco fornitore. Subito dopo il<br />

debutto nel western, c’è quello nell’altro genere “maschile” per eccellenza<br />

di Hollywood, il film bellico, con Between Heaven and Hell (I diavoli del<br />

Pacifico, 1956), in cui <strong>Fleischer</strong> torna al bianco e nero dopo alcuni film girati<br />

a colori. Un altezzoso gentiluomo sudista (Robert Wagner) è costretto<br />

ad abbassare notevolmente la cresta quando viene spedito sul fronte del Pacifico<br />

nella seconda guerra mondiale e si trova intruppato nel plotone “suicida”<br />

comandato da un autentico psicotico (un grande Broderick Crawford).<br />

24

Non c’è neanche bisogno di dirlo: il nostro snob si redime e manda a memoria<br />

ogni possibile lezione a proposito di umiltà e umanità in tempi difficili.<br />

Anche <strong>Fleischer</strong> mostra umiltà di regia, tiene bene insieme l’azione,<br />

e non lascia che retorica e buoni sentimenti saturino il film.<br />

Il regista torna all’epica, e al colore, con la strepitosa saga nordica di<br />

The Vikings (I vichinghi, 1957), in cui i due fratellastri vichinghi Kirk Douglas<br />

e Tony Curtis combattono tra loro per il trono di Northumbria. Un film<br />

straripante di saccheggi, lanci di scuri, boccali di birra, assalti di castelli,<br />

eroici salti in fosse di lupi, e tante chiacchiere sulla gloria di entrare nel<br />

Walhalla con lo spadone in mano. Splendidamente fotografata da Jack Cardiff,<br />

e diretta con verve e muscoli da <strong>Fleischer</strong>, questa epica storica continua<br />

a divertire lo spettatore anche dopo decine di visioni. These Thousands<br />

Hills (Il re della prateria), del 1959, è il secondo western diretto da <strong>Fleischer</strong>,<br />

che non pare troppo interessato ai canoni classici del genere. In effetti,<br />

più che un western il film è un melodramma: un cacciatore (Don<br />

Murray, moscio) si fa aiutare da una puttana (Lee Remick, radiosa) nella<br />

sua scalata sociale a ranchero disposto a tutto per i soldi e il potere, ma poi<br />

la lascia per strada. Salvo pentirsene anni dopo, quando ormai è troppo tardi<br />

per rimediare ai danni.<br />

<strong>Fleischer</strong> riscopre un altro caso celebre di cronaca nera nel successivo<br />

Compulsion (Frenesia del delitto, 1959), versione cinematografica del romanzo<br />

di Meyer Levin basato sul caso Leopold-Loeb, in cui due studenti<br />

di legge omosessuali uccisero un ragazzo per dimostrare la loro superiorità<br />

intellettuale (il fatto aveva già ispirato nel 1948 Nodo alla gola di Alfred<br />

Hitchcock). Molto riuscito finché rimane fedele al formato del thriller, è<br />

altrettanto efficace nell’ambientazione storica (la Chicago del 1924). Resta<br />

impressa, soprattutto, la lunghissima, commovente, arringa finale dell’avvocato<br />

della difesa, interpretato da Orson Welles, che, muovendo a fatica<br />

il suo corpaccione, chiede e ottiene per i suoi assistiti l’attenuante dell’infermità<br />

mentale. Ottimi, oltre a Welles, il tremebondo Dean Stockwell e il<br />

cinico Bradford Dillman che interpretano i due studenti assassini. Meno<br />

riuscito il thriller in bianco e nero Crack in the Mirror (Dramma nello specchio,<br />

1960), che si compone di due storie parallele di triangoli sessuali, un<br />

po’ meccaniche, interpretate dagli stessi attori. Nella prima, la moglie (Juliette<br />

Gréco) di un marito ubriacone (Orson Welles), decide di uccidere il<br />

coniuge con l’aiuto dell’amante (Bradford Dillman), ma i due assassini<br />

25

sono scoperti e condannati; nella seconda, la Gréco vorrebbe sposare un<br />

giovane (Dillman), ma la notizia scatena una crisi cardiaca nel vecchio<br />

amante di lei (Welles) e i due giovani decidono di lasciarsi.<br />

Una vera bizzarria il film successivo, The Big Gamble (Il grosso rischio,<br />

1961), scritto da Irvin Shaw. Una coppia di irlandesi parte su un camion<br />

insieme a un cugino alla volta della Costa d’Avorio per intraprendervi<br />

un’attività commerciale. Sdoganato il veicolo, si dirigono all’interno dove<br />

li attendono mille difficoltà. Curioso film, in bilico tra avventure e commedia<br />

drammatica, diretto a quattro mani da <strong>Fleischer</strong> e Elmo Williams,<br />

un produttore della Fox. Man mano che si dipana, la vicenda ricorda sempre<br />

più Vite vendute (1953), il classico di Henri-Georges Clouzot.<br />

<strong>Fleischer</strong> batte poi un gran colpo con Barabbas (Barabba, 1961). Il regista<br />

si mette nelle mani di Dino De Laurentiis e dirige uno dei film epici<br />

più stilizzati e di successo emersi nel glorioso periodo della cosiddetta<br />

“Hollywood sul Tevere”. Anthony Quinn impersona il leggendario ladrone,<br />

il cui viaggio spirituale e fisico inizia al momento della crocefissione del<br />

Cristo e termina nell’arena di Roma, dopo un periodo di permanenza nelle<br />

miniere di zolfo. La qualità, per certi versi sorprendente, del film deve parecchio<br />

ai dialoghi sofisticati e letterari scritti da Christopher Fry, ma, certamente,<br />

almeno altrettanto alla notevole abilità di <strong>Fleischer</strong> come regista<br />

delle scene d’azione.<br />

Il buon momento del regista è confermato dal film successivo, Fantastic<br />

Voyage (Viaggio allucinante, 1965), che è anche la sua prima incursione<br />

nel genere fantascientifico (con molti tratti del thriller, a dire il vero).<br />

La stupefacente premessa del film è che, quando uno scienziato di fama<br />

mondiale che ha scelto l’Occidente libero soffre di una lesione cerebrale durante<br />

il tentativo di assassinarlo da parte di agenti comunisti, la soluzione<br />

del problema è quella di miniaturizzare ed iniettare nel suo sistema sanguigno<br />

un sottomarino e una intera equipe medica per riparare il danno. Il<br />

viaggio attraverso i fantastici paesaggi dell’interno di un corpo umano è<br />

reso con una brillante capacità immaginativa. Ci imbattiamo, via via, in un<br />

cuore che sembra l’antro di una cripta, in ondate di marea che sconvolgono<br />

i canali interni dell’orecchio (prodotte quando una infermiera lascia cadere<br />

uno strumento in sala operatoria), in venti ciclonici che spazzano il sottomarino<br />

allorché vengono raggiunti i polmoni (la causa è il respiro del paziente).<br />

Lo script mostra una notevole inventiva, alternando una lettura<br />

26

medica e scientifica alla crescente suspense su chi sia il misterioso sabotatore<br />

che si nasconde a bordo del sottomarino (va detto che il suo aspetto<br />

equivoco e sudaticcio non lascia molto spazio al mistero…).<br />

Doctor Dolittle (Il favoloso dottor Dolittle, 1967) è la lussuosa versione<br />

musicale prodotta dalla Fox degli amatissimi racconti di Hugh Lofting.<br />

Un flop non annunciato, che quasi mandò in bancarotta lo studio dato<br />

che gli spettatori si guardarono bene dall’affollare le sale cinematografiche.<br />

Con il senno di poi, non è difficile capire il perché. Le pagliacciate del<br />

gentile veterinario interpretato da Rex Harrison, che ha imparato quattrocentonovantotto<br />

linguaggi animali, non riescono a trovare, per tutta la lunghissima<br />

durata del film, una forma interessante dal punto di vista<br />

drammatico; il non irresistibile braccio destro di Dolittle (Anthony Newley)<br />

e il suo vago interesse sentimentale (Samantha Eggar) non offrono un<br />

grande aiuto. È vero, però, che le canzoni di Leslie Bricusse (tra cui “If I<br />

Could Talk to the Animals”) posseggono un loro fascino, e lo spettacolo<br />

pre-computer grafica di millecinquecento animali vivi tutti assieme ha una<br />

sua indiscutibile magia che funziona con gli spettatori più giovani (mentre<br />

quelli più smaliziati, piuttosto, pensano con simpatia e spirito di solidarietà<br />

agli indubbi tormenti di <strong>Fleischer</strong> e della sua troupe: la sequenza deve davvero<br />

essere stata un incubo da girare, specialmente quando uno dei pappagalli<br />

deve imparare a mimare il “Cut!” del regista…).<br />

<strong>Fleischer</strong> ritorna sul prediletto terreno del thriller e dei casi celebri con<br />

The Boston Strangler (Lo strangolatore di Boston, 1968). Ci troviamo, qui,<br />

alle prese con uno sgradevole caso di schizofrenia multipla. Sempre attento<br />

alla sperimentazione di nuove tecniche, <strong>Fleischer</strong> impiega per la prima volta<br />

la frammentazione delle immagini sullo schermo (il cosiddetto splitscreen),<br />

che, come il 3-D, godrà di un breve momento di gloria. Il personaggio<br />

reale di Albert DeSalvo, uno dei primi e più famosi serial killer della<br />

storia, perpetratore confesso di undici strangolamenti, viene risolto nello<br />

script in un evidente caso di personalità multipla, al punto che lo spettatore<br />

è quasi autorizzato a provare simpatia per un felice marito e padre di famiglia<br />

costretto, gradualmente, a confrontarsi con i crimini commessi dal<br />

suo oscuro alter ego, che sembra agire a sua totale insaputa... Tony Curtis<br />

regala una performance attenta a ogni sfumatura, e si sforza di immettere<br />

vita nel cliché del killer seriale. La città di Boston vive in uno stato di panico<br />

non proprio esasperato (grazie allo split-screen, vediamo, nello stesso<br />

27

momento, in un lato della strada alcune anziane signore che fanno gossip,<br />

e, nell’altro, un cadavere che attende di essere esaminato dalla polizia scientifica).<br />

Le sequenze degli interrogatori sono tirate un po’ troppo per le lunghe.<br />

Ci sono però dei momenti piuttosto riusciti, ad esempio quando le<br />

meticolose indagini della polizia alla ricerca del serial killer svelano, in<br />

corso d’opera, un po’ di spazzatura umana acquattata negli anfratti bui della<br />

città, una vera e propria variegata collezione di pervertiti pallidi e vergognosi.<br />

Un altro celebre personaggio della cronaca recente, Che Guevara, interpretato<br />

da Omar Sharif, è il soggetto del film successivo, il biopic Che!<br />

(Che, 1969). Si tratta di uno dei più bizzarri film usciti dal breve periodo<br />

in cui Hollywood ha flirtato con la rivoluzione durante gli anni Sessanta,<br />

un lavoro peraltro abbastanza neutro, ma, qui e là, piuttosto divertente, soprattutto<br />

grazie all’eccentrica scelta della star brutta e cattiva per eccellenza,<br />

Jack Palance, come interprete di un Fidel Castro scoppiato di<br />

anfetamine. Nel 1970 esce il kolossal Tora! Tora! Tora! (id), secondo e ultimo<br />

war movie di <strong>Fleischer</strong>. Questo interminabile polpettone bellico è, in<br />

realtà, più un prototipo del filone catastrofico (il cosiddetto “disaster<br />

movie”) che sta per inaugurare la sua epoca d’oro, a riprova delle doti di<br />

sperimentatore del regista, o almeno della fiducia che Hollywood è disposta<br />

a concedergli quando si tratta di intraprendere vie nuove. Il film ricostruisce<br />

con dovizia di particolari l’attacco proditorio a Pearl Harbor (si<br />

riallaccia, dunque, al lontano documentario premio Oscar del regista) ed è<br />

costato venticinque milioni di dollari: uno dei più cari film americani fino<br />

ad allora. Un cast di tutto rispetto (svetta Toshiro Mifune) va un po’ perduto<br />

nell’alluvione di effetti speciali; e le sequenze dirette da Toshio Masuda e<br />

Kinji Fukasaku, che intendono mostrare il punto di vista dei giapponesi<br />

sulla vicenda, fanno capire che la produzione, mescolando un po’ le carte,<br />

è stata ben attenta a non urtare le suscettibilità e le sensibilità delle due nazioni<br />

in conflitto. Il climax, però, si risolve in qualcosa di più di una semplice<br />

sequenza di battaglie navali, e l’intelligente regia di <strong>Fleischer</strong> riesce<br />

a generare una vera sensazione di caos e apocalisse.<br />

Si torna al thriller e ai casi celebri di cronaca nera con 10 Rillington<br />

Place (L’assassino di Rillington Place n. 10, 1970). Per essere un regista<br />

il cui lavoro rivela una strana ed evidente fascinazione per la ricostruzione<br />

di crimini realmente accaduti, <strong>Fleischer</strong>, questa volta, sembra però un po’a<br />

28

disagio alle prese con il celebre caso Christie/Evans. Anche se tutti i dettagli<br />

d’epoca (gli anni Quaranta) sono corretti (lo script di Clive Exton è basato<br />

su di un libro di Ludovic Kennedy), abbastanza poco<br />

dell’ambientazione nella Gran Bretagna del dopoguerra viene colto sullo<br />

schermo. Inoltre, concentrandosi in maniera ossessiva sui personaggi di<br />

Christie (Richard Attenborough) e dell’isterico Evans (John Hurt), <strong>Fleischer</strong><br />

si lascia un po’ prendere la mano dagli eccessi gigioneschi della recitazione<br />

“all’inglese” dei due attori. Il risultato finale è più un<br />

melodramma che non il lucido esame di una patologia criminale.<br />

In seguito <strong>Fleischer</strong> gira l’ennesimo thriller, See No Evil (Terrore cieco,<br />

1971). Mia Farrow impersona Sarah, una ragazza cieca ospite degli zii.<br />

Una sera, tornata a casa, trova la famiglia massacrata: l’omicida è ancora<br />

nell’appartamento. Riesce miracolosamente a fuggire, ma non sa più di chi<br />

fidarsi. Thriller progettato nella evidente scia del successo dell’assai simile<br />

Gli occhi della notte (1967) di Terence Fisher, in cui era Audrey Hepburn<br />

a impersonare la vittima non vedente. La sequenza-clou del film è quella<br />

in cui la Farrow si aggira per la casa senza poter vedere i cadaveri dei parenti<br />

disseminati attorno a lei. Per aumentare la suspense (anche noi spettatori<br />

non dobbiamo vederlo!), dell’assassino vengono inquadrati soltanto<br />

gli stivali. In The Last Run (L’ultima fuga, 1971), George C. Scott interpreta<br />

un anziano gangster di Chicago, un tempo asso del volante al servizio del<br />

Sindacato del crimine, che, con moglie fuggita e figlio defunto, riemerge<br />

dal suo tetro ritiro in Portogallo per portare a termine un ultimo lavoro e<br />

provare a se stesso che è ancora un uomo in gamba. Sia John Huston che<br />

John Boorman rifiutarono la regia del film, e la cosa non sorprende perché<br />

lo script è decisamente sopra le righe, pretenzioso, si dilunga a spiegare<br />

cose che lo spettatore ha già capito da sé in un secondo. Come ormai sappiamo,<br />

<strong>Fleischer</strong>, invece, non rifiuta nulla, è in grado di portare a termine<br />

ogni lavoro con professionalità. Infatti, il film non è per niente male: le sequenze<br />

di azione, al solito, sono girate benissimo, Scott è perfetto, e la fotografia<br />

di Sven Nykvist è straordinaria.<br />

Molto interessante, e a suo modo anch’esso progenitore di un nuovo<br />

filone (la polizia che guarda se stessa), il film successivo, The New Centurions<br />

(I nuovi centurioni, 1972), adattamento piuttosto libero del romanzo<br />

di Joseph Wambaugh. Ogni sintomo del malessere sociale di un periodo<br />

turbolento è colto al volo e usato con spregiudicata crudezza per allestire<br />

29

una serie di episodi che si svolgono durante un’ordinaria giornata di lavoro<br />

in una normale stazione di polizia: infanti maltrattati, estorsioni, liti coniugali,<br />

retate di travestiti, c’è un po’ di tutto. La cosa che colpisce è che più<br />

il film si dà da fare perché lo spettatore simpatizzi con i poliziotti, più simpatia<br />

quello prova invece per le loro vittime! Il tutto è tenuto assieme con<br />

bravura dal tema dell’iniziazione, svolto però in modo stranamente macabro:<br />

un poliziotto anziano insegna a quello giovane tutto ciò che sa prima<br />

di farsi esplodere il cranio.<br />

<strong>Fleischer</strong>, dopo alcuni anni, torna per la seconda volta alla fantascienza<br />

con il riuscito Soylent Green (2022: i sopravvissuti, 1973). È un film distopico,<br />

adattato dal romanzo “Make Room! Make Room!” di Harry Harrison,<br />

che può avere i suoi difetti (il sentimentalismo, la propensione a<br />

lanciar messaggi, un finale non così sorprendente come avrebbe potuto essere),<br />

ma certamente di gran lunga superiore al cinema di fantascienza che<br />

stava per imporsi, al giovanilismo un po’ stupido che sarà epitomizzato in<br />

film come Guerre stellari (1977) di George Lucas e ET l’extra-terrestre<br />

(1982) di Steven Spielberg. Il film di <strong>Fleischer</strong> anticipa piuttosto, per alcuni<br />

aspetti, la complessità di Blade Runner (1982) di Ridley Scott. Descrive, infatti,<br />

un futuro prossimo tormentato dalla sovrappopolazione, dall’inquinamento<br />

e dai cambiamenti climatici, e una New York divenuta ormai una<br />

babele brulicante di quaranta milioni di abitanti. Charlton Heston interpreta<br />

il poliziotto che sta indagando sull’omicidio di un dirigente della multinazionale<br />

che produce il cibo sintetico del titolo originale, da cui tutti ormai<br />

dipendono per la loro sopravvivenza; Edward G. Robinson, fantastico nell’ultimo<br />

ruolo della sua carriera, impersona il suo sodale, che, mentre si<br />

avvicina alla morte, assapora le memorie dei bei tempi andati. Roba solida<br />

e di qualità, assemblata in modo tanto brillante da apparire del tutto persuasiva.<br />

Per niente male anche il successivo The Don Is Dead (Il boss è morto,<br />

1973), un film di mafia che, evidentemente, cerca di lucrare un po’sul successo<br />

mondiale de Il Padrino (1972) di Francis Ford Coppola. Una volta di<br />

più, per mansioni di questo tipo, l’industria si rivolge volentieri al buon<br />

<strong>Fleischer</strong>, che offre assoluta garanzia di professionalità nell’eseguire un<br />

compito ben preciso. Il film è un convincente racconto di mafiosi, che<br />

prima si spartiscono Las Vegas, poi si tradiscono a vicenda per mettere le<br />

mani su di una fetta più grande della torta (Martin Scorsese lo avrà certa-<br />

30

mente studiato prima di girare, nel 1995, il suo Casinò). Anthony Quinn indossa<br />

in modo sorprendentemente sommesso ed efficiente i panni del<br />

grande boss, Frederic Forrest funziona bene come giovane membro che<br />

vuole uscire dalla Famiglia, e <strong>Fleischer</strong> maneggia il tutto con energia e<br />

competenza.<br />

Terzo e ultimo western diretto da <strong>Fleischer</strong>, The Spikes Gang (La<br />

banda di Harry Spikes, 1974) è un film abbastanza appassionante, tratto<br />

dal romanzo “The Bank Robber” di Giles Tippette e costruito un po’ come<br />

il sequel di Cattive compagnie (1972) di Robert Benton., ma che ricorda<br />

molto anche il famigerato I Cowboys (1972) di Mark Rydell, in cui il vecchio<br />

John Wayne ammaestrava una banda di ragazzini prima di morire ammazzato<br />

da Bruce Dern. Lee Marvin è un pistolero ferito che viene soccorso<br />

da tre ragazzi, e più tardi (dopo che loro sono fuggiti di casa in caccia della<br />

vita eccitante e facile evocata dai suoi racconti) diventa il loro tutore guidandoli<br />

per un sentiero molto pericoloso. Territorio forse familiare (il pistolero<br />

che invecchia stritolato tra frontiere che inesorabilmente si chiudono<br />

e scelte crudeli che non si possono più rimandare), ma ben recitato, scritto<br />

in modo intelligente e a tratti molto divertente, soprattutto quando, verso il<br />

finale, si trasforma in una amara lezione sulle disillusioni della vita. Certamente,<br />

uno dei migliori <strong>Fleischer</strong> del decennio.<br />

Di routine ma ben diretto il film seguente, Mr. Majestyk (A muso duro,<br />

1974), che contribuì parecchio a creare il mito di Charles Bronson star violenta<br />

e giustizialista (nello stesso anno uscì Il giustiziere della notte di Michael<br />

Winner). Bronson, gli occhi ridotti a fessure, attraversa il film ad ampie<br />

falcate nelle vesti di un paternalistico coltivatore di meloni del Colorado,<br />

antirazzista, tollerante con i sindacati (a ragion veduta: alla fine si prende<br />

proprio la bella ragazza del sindacato; ma come fa Linda Cristal a mantenere<br />

i suoi capelli così neri e lucenti dopo tutto il sudore sparso a raccogliere meloni?),<br />

che naturalmente si scontra con i cattivoni locali. Il coltivatore di meloni<br />

sconfigge da solo il racket del lavoro, e la polizia ci fa una pessima<br />

figura. Farsi giustizia da soli pare l’unica soluzione. <strong>Fleischer</strong> è alle prese<br />

con uno script a dir poco mediocre e con attori che, nella maggior parte,<br />

sembrano incapaci perfino di maneggiare un melone, ma, una volta ancora,<br />

se la cava al meglio, eccellendo in bravura nei momenti di tensione e negli<br />

inseguimenti d’auto, e sforna un altro bel prodotto d’evasione.<br />

Una competenza registica confermata ed anzi esaltata in Mandingo<br />

31

(id, 1975), da annoverare tra i suoi film migliori. Il noioso, lugubre stereotipo<br />

del Deep South a metà Ottocento, con gli schiavi di colore stoici nella<br />

loro sofferenza e le ritrose bellezze sudiste, viene qui portato all’eccesso e<br />

fatto esplodere. <strong>Fleischer</strong> svela l’autentica sessualità e violenza che si cela<br />

dietro il mondo dello schiavismo e allestisce un affascinante pezzo di American<br />

Gothic, analizzando, in modi disinvoltamente piccanti, le magagne e<br />

le contorsioni di una società schizofrenica. Il plot, tratto da un romanzo di<br />

Kyle Onstott, racconta gli anni del declino di una famiglia di allevatori di<br />

schiavi, che vengono trattati, se non proprio come animali, come umanoidi.<br />

La loro intimità fisica con la razza padrona è totale. Alla fine, è la pura e<br />

semplice assurdità e incongruità del ruolo delle donne in questo bislacco sistema<br />

a mandare in pezzi un edificio ormai decrepito. Di base, è puro melodramma<br />

vittoriano al suo meglio, con più di una eco dei romanzi delle<br />

sorelle Brontë, diretto e recitato (soprattutto da Perry King) con enorme<br />

buon gusto. L’atmosfera lussuosa e decadente della grande dimora di Falconhurst<br />

è resa magnificamente dalla fotografia molto pittorica di Richard<br />

Klein. Più in generale, è bello vedere <strong>Fleischer</strong> tornare al genere di thriller<br />

psico-patologico che riesce a maneggiare così bene.<br />

Di gran lunga inferiore, purtroppo, è il successivo The Incredible Sarah<br />

(Sarah Bernhardt – La più grande attrice di tutti i tempi, 1976). <strong>Fleischer</strong><br />

non è nuovo al genere biopic, ma qui sembra che si annoi lui per primo<br />

(coinvolgendo nel processo anche lo spettatore) a mettere in fila alcune scene<br />

tratte dalla vita vera della grande attrice teatrale Sarah Bernhardt, dal rifiuto<br />

subito agli esordi al trionfo finale passando attraverso l’ostracismo sociale.<br />

Lo script, a dire il vero, compie uno sforzo o due per legare la tendenza della<br />

diva a teatralizzare di continuo la propria vita quotidiana con il magnetismo<br />

delle sue apparizioni sul palcoscenico, ma il tutto rimane abbastanza in superficie.<br />

È un “Reader’s Digest” più che un film, con la firma dei suoi sponsor<br />

ben in evidenza in ogni inquadratura . Glenda Jackson emoziona<br />

abbastanza recitando una serie di pezzi di repertorio tratti dai classici, ma<br />

può fare ben poco per rimediare a tutto ciò che le sta attorno.<br />

Prodotto sotto la stessa bandiera di comodo che i Salkinds avevano<br />

utilizzato per i due precedenti film di Richard Lester tratti da “ I tre Moschettieri”<br />

di Dumas, The Prince and the Pauper (Il principe e il povero,<br />

1977) è un ridondante remake del classico Warner del 1937 con Errol<br />

Flynn. Negli Stati Uniti è uscito con un titolo diverso, Crossed Swords. La<br />

32

egia stavolta anonima di <strong>Fleischer</strong> e la mediocre (a dir poco) capacità recitativa<br />

di Mark Lester nel doppio ruolo dei due sosia del titolo finiscono<br />

per trasformare la vicenda di identità confuse dell’originale romanzo di<br />

Mark Twain in una serie interminabile di ingombranti cammei divistici:<br />

Charlton Heston impersona Enrico VIII, George C. Scott un cattivo “cockney”,<br />

e così via. Scenografie di prim’ordine, ma poca ironia e immaginazione<br />

zero. Anche Ashanti (id, 1979) è un prodotto di routine. Nell’ultima<br />

parte della sua carriera, da Mandingo in poi, <strong>Fleischer</strong> fa sempre più fatica<br />

a districarsi fra le produzioni anonime e commerciali in cui viene coinvolto.<br />

Messo di fronte a uno script, terribile, sul rapimento di una dottoressa<br />

afro-americana aggregata a una carovana di schiavi nell’Africa<br />

sub-sahariana, <strong>Fleischer</strong> opta, in questo caso, per un funzionale anonimato.<br />

Il cast fa la stessa scelta: tutti gli attori paiono determinati ad auto-parodiarsi,<br />

in un contesto altrimenti privo di umorismo. Peter Ustinov interpreta<br />

uno schiavo arabo macchiettistico ai confini del ridicolo; Michael Caine,<br />

che impersona il marito della dottoressa rapita, sembra del tutto disinteressato<br />

alla faccenda. Il suo recalcitrante cammello resta nella memoria<br />

come perfetta icona umoristica di un primitivo e decrepito star vehicle.<br />

The Jazz Singer (Il cantante di jazz/La febbre del successo, 1980) è il<br />

tipico film nato per lucrare su un musicista di fama mondiale, in questo<br />

caso Neil Diamond, che interpreta il figlio del cantore della sinagoga di<br />

New York, disponibile a cambiare il suo yarmulke con il luccichio del jazz<br />

business di Los Angeles. Il debutto della superstar del soft-rock pare quanto<br />

mai prudente. In ogni istante, il film si premura di confermare la riconoscibilità<br />

e l’indubbio talento del divo. Ma, come talvolta accade, anche se<br />

tutto è predisposto per non compromettere la sua immagine di divo per famiglie,<br />

nondimeno il personaggio che scaturisce dal film è, curiosamente,<br />

sconsiderato e irresponsabile. Dal canto suo, Diamond non azzarda mai<br />

nulla di più difficile che non sia masticare un chewing- gum e camminare<br />

nello stesso tempo. Leggermente più interessante Tough Enough (Il duro<br />

più duro, 1983). Un cantante country di scarso successo (Dennis Quaid) si<br />

dà al pugilato e tenta la fortuna sul ring. È, chiaramente, un tentativo di rifare<br />

il successo della serie Rocky con Sylvester Stallone, ma, al solito, è<br />

ben girato da <strong>Fleischer</strong> e c’è la giusta dose di autoironia.<br />

<strong>Fleischer</strong> dirige nel 1983 quello che è il suo primo e unico vero film<br />

horror, Amityville 3-D (Amityville 3D) e, nell’occasione, compie il suo se-<br />

33

condo esperimento con il 3-D dopo Arena. Terzo episodio della saga sulla<br />

casa maledetta, iniziata nel 1979 da Stuart Rosenberg e proseguita nel 1982<br />

dal nostro Damiano Damiani (ci sarà un quarto e ultimo – per ora – episodio<br />

nel 2005), è decisamente il migliore di tutti, grazie proprio alla regia<br />

senza fronzoli di <strong>Fleischer</strong> e a effetti speciali curati. Dopo aver comprato<br />

la proprietà meno attraente che esista, almeno dai tempi in cui il Bates<br />

Motel di Psycho è rimasto privo di clienti, uno scettico di professione (Tony<br />

Roberts) spende la restante ora del film a valutare vari eventi sinistri da B-<br />

movie come semplici, bizzarri incidenti domestici, finché è costretto ad<br />

ammettere che, sotto la cantina, esiste nientemeno che un passaggio per<br />

l’inferno. Un tizio vestito come il Mostro della Laguna Nera compare sulla<br />

porta agitando le pinne e la casa crolla a pezzi. Il film ci tiene all’erta costante:<br />

un ascensore che precipita, sedute spiritiche, una sequenza di autocombustione<br />

spontanea e fotografie che profetizzano sventura. Per<br />

aggiungere suspense i personaggi fanno continui riferimenti ai precedenti<br />

film della serie, mentre, al fine di esaltare il 3-D, vespe, mobili e personaggi<br />

minori vengono proiettati a intervalli regolari in direzione dello spettatore.<br />

C’è anche una irriverente comparsata di una giovanissima Meg<br />

Ryan, al debutto.<br />

<strong>Fleischer</strong> si cimenta poi nel fantasy epico-mitologico con un altro sequel,<br />

questa volta da Conan il barbaro (1982), che John Milius aveva tratto<br />

dal romanzo di Robert Howard e dalle illustrazioni di Frank Frazetta e John<br />

Buscema. Il film è Conan the Destroyer (Conan il distruttore, 1984), prodotto<br />

da De Laurentiis, e riprende la saga del guerriero cimmero alle prese<br />

con un mondo di sangue, acciaio e magie. Liberato dalle pretese intellettuali<br />

e dalla ideologia superomista (e dal sesso gratuito) del predecessore, il sequel<br />

di <strong>Fleischer</strong> si avvicina molto di più all’originale ispirazione del personaggio<br />

(per dirla con una battuta: piccole menti in grandi corpi – una<br />

formula che Arnold Schwarzenegger soddisfa pienamente). Il plot, basato<br />

sulla ricerca di un corno fornito di poteri magici, è largamente prevedibile<br />

e gli effetti speciali non sono granché, ma la regia di <strong>Fleischer</strong> e il suo talento<br />

per l’azione donano una gran verve al tutto.<br />

Meno riuscito il successivo e assai simile Red Sonja (Yado, 1985), avventura<br />

fumettistica di nuovo nello stile di Conan e produzione De Laurentiis.<br />

Spiccano alcune giunoniche bellezze preistoriche, tra cui Brigitte<br />

Nielsen, che vaga alla ricerca di una vendetta sulla principessa malvagia<br />

34

(Sandahl Bergman), che si è impadronita di un potente talismano e vuole<br />

distruggere il mondo (almeno il mondo come lo hanno immaginato i non<br />

eccelsi scenografi del film…). Arnold Schwarzenegger, ancora lui, flette i<br />

possenti muscoli ma non i talenti recitativi. La Nielsen pronuncia le sue<br />

battute al ritmo di due parole al minuto, e il povero Ronald Lacey è costretto<br />

a riprendere il suo ruolo di nazista cattivo di I predatori dell’arca<br />

perduta (1981) di Steven Spielberg indossando abiti e copricapi al limite del<br />

ridicolo e oltre. Ancor peggio, c’è un giovane principe privo di fascino che<br />

prende Sonja sotto la sua protezione. D’altro canto, il film, girato a Cinecittà,<br />

si vale della fotografia di Giuseppe Rotunno, dei costumi di Danilo<br />

Donati, della musica di Ennio Morricone…<br />

Million Dollar Mystery (Il mistero da 4 milioni di dollari, 1987) inizia in<br />

un ristorante isolato nel deserto dell’Arizona. Un gruppo di viaggiatori sta<br />

pranzando quando uno di loro cade improvvisamente a terra. Prima di spirare,<br />

rivela agli altri di aver nascosto diversi milioni di dollari in quattro località<br />

diverse e dà loro le chiavi per scoprirle. Inizia così una vera e propria caccia<br />

al tesoro, evidentemente ispirata a quella di Questo pazzo pazzo pazzo pazzo<br />

mondo (1963) di Stanley Kramer. Ancora una volta, dunque, <strong>Fleischer</strong> è chiamato<br />

a riprendere un film di successo: un nome una garanzia. La caccia al tesoro<br />

del film venne sfruttata anche in termini promozionali dalla produzione<br />

che mise in palio un milione di dollari per chi scopriva il nascondiglio seguendo<br />

le indicazioni contenute nelle confezioni Glad, sponsor del film. Il<br />

film, prodotto come i precedenti da Dino De Laurentiis, fu un fiasco clamoroso,<br />

nonostante la presenza nel cast di Tom Bosley, la star di Happy Days.<br />

L’ultimo film di <strong>Fleischer</strong> è un breve filmetto di fantascienza pieno di ironia,<br />

Call From the Space (1989), inedito in Italia. La trama è davvero bislacca. Un<br />

regista cinematografico e il suo eccentrico nipote con l’hobby delle invenzioni<br />

stanno girando uno sci-fi movie a basso budget. La faccenda diventa interessante<br />

quando la macchina del tempo progettata dal giovane comincia a<br />

portare visitatori da altre epoche, inclusi Napoleone, Archimede, persone dal<br />

futuro e cavernicoli dal passato. Mentre zio e nipote stanno girando quello che<br />

pensano sarà il più grande film di fantascienza di tutti i tempi, la macchina<br />

spedisce sul set del film un visitatore alieno (la voce è quella di Charlton Heston).<br />