レポートの文章表現―文末編 - 立教大学

レポートの文章表現―文末編 - 立教大学

レポートの文章表現―文末編 - 立教大学

- TAGS

- www.rikkyo.ne.jp

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

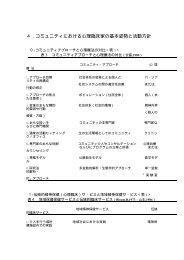

Master of Writing 8<br />

レポートの 文 章 表 現 ― 文 末 編 1/2<br />

レポートを 書 くとき、 文 章 の 末 尾 をどのように 締 めたらよいか 迷 うものです。 文 末 表 現 のモデルや<br />

タブーを 以 下 で 確 認 してみましょう。<br />

他 にもいろいろなタブーや 推 奨 があります。 担 当 の 先 生 に 積 極 的 に 質 問 してみるとよいでしょう。<br />

「である」と「です・ます」<br />

Q1 手 紙 を 書 くときのように「です」「ます」で 書 いてはいけませんか。<br />

A1 特 に 指 定 されない 限 り、「である」 調 で 書 くのが 普 通 です。「です」「ます」 調 の 文 章 は、 読 者 が 子 どもであ<br />

るとき( 童 話 、 絵 本 など)や 不 特 定 多 数 の 読 者 に PR するときなどに 使 われます。レポートの 読 者 は 科 目 担<br />

当 の 先 生 ですから、 使 わないのが 原 則 です。<br />

「 思 う」「 考 える」と「 考 えられる」<br />

Q2 「と 思 う」「と 考 える」と 書 きたくなりますがいけませんか。「 考 えられる」という 言 い 方 もあ<br />

りますが、それは「 考 える」とどのように 違 いますか。<br />

A2 「と 思 う」「と 考 える」は 使 わないよう 心 掛 けて 下 さい。 主 観 的 に 感 じたり 思 ったりしていることを 表 す 文<br />

章 表 現 だからです。レポートは 調 査 や 考 察 を 述 べ、それから 導 き 出 される 結 論 を 述 べる 文 です。「 思 い」を<br />

伝 える 感 想 文 ではありません。<br />

レポートでは、「 考 えられる」を 使 うように 努 めましょう。「 考 えられる」は、「○○という 事 実 (あるい<br />

は 真 実 の 情 報 )に 基 づいて 分 析 したり 考 察 すると、このように 結 論 できる」というように、「 合 理 的 な 判 断<br />

に 基 づく 結 論 」であることを 明 示 できます。<br />

アメリカの 大 学 では「I think・・・」という 表 現 は 厳 しく 禁 止 されます。「あなたがどう 感 じているかは<br />

学 問 研 究 とは 何 の 関 係 もないことだ」と 叱 られるそうです。また、ある 社 会 学 の 教 授 は、レポートの 心 得 と<br />

して「Do not tell me. Show me the facts!」」と 説 いたそうです。「tell」というのは 自 分 の 意 見 や 主 張 を<br />

主 観 的 に 語 るときの 表 現 で、「と 思 う」や「と 考 える」と 書 くのと 同 じです。<br />

「 推 測 する」「 推 察 する」<br />

Q3 「 考 えられる」の 代 わりに「 推 測 する」とか「 推 察 する」と 書 くのはどうでしょうか。<br />

A3 どちらもレポートにおいて 妥 当 な 言 い 切 りの 形 です。ただし 若 干 の 違 いがあることを 心 得 ておいて 下 さい。<br />

「 推 測 する」は 有 形 なものや 量 的 なものについて 用 いられることが 多 く「 推 計 する」という 意 味 に 重 なりま<br />

す( 例 :21 世 紀 後 半 の 労 働 人 口 は 現 状 の 半 分 に 近 くなると 推 測 されている)。これに 対 して、「 推 察 する」<br />

は、 表 面 的 な 現 象 から 法 則 や 真 理 を 推 し 量 っていくという 意 味 を 持 ちます。 言 い 換 えると、 論 理 的 かつ 抽 象<br />

的 な 推 理 を 述 べるときに 使 われることが 多 い、と 言 っていいでしょう。<br />

「である」「のである」<br />

Q4 「である」と「のである」は 違 いますか。つい「のである」と 書 きたくなります。<br />

A4 微 妙 ですが 違 いがあります。「である」や「であった」は 単 なる 断 定 です( 例 : 立 教 大 学 は 四 年 制 の 私 立<br />

大 学 である。 創 立 は 137 年 前 の 1874《 明 治 7》 年 であった)。これに 対 して「のである」「のであった」は、<br />

1 特 に 念 を 押 して 断 定 または 否 定 したいとき、2 人 に 何 かを 言 い 聞 かせたり、おごそかに 言 い 渡 したりする<br />

ときなどに 使 われます。また3それまで 述 べてきたことをまとめて 結 論 的 に 言 うときに 使 われることもあり<br />

ます( 例 :20 年 前 と 比 べて 人 々の 間 の 絆 は 確 実 に 弱 くなっている。 過 度 の 競 争 と 自 己 責 任 の 強 調 がそれを<br />

もたらしたのである)。<br />

このように「のである」は 特 に 断 定 的 であり、 陳 述 したいことを 完 結 した 形 で 述 べるという 働 きを 持 って<br />

います。それだけに、 乱 用 すると 押 しつけがましい 感 じを 与 えます。「 論 文 やレポートの 中 から『のである』<br />

は 全 部 追 放 しなさい」と 指 導 する 教 授 もおられるほどです。 特 に 強 調 したいとき 以 外 は、なるべく 使 わない<br />

ようにしましょう。<br />

受 動 態 と 能 動 態<br />

Q5 論 文 にはなるべく 能 動 態 を 使 う 方 がよい、と 聞 いたことがありますがそうですか。<br />

A5 その 通 りです。 例 えば「○○ 審 議 会 の 答 申 には□□と 記 されている」と 受 動 態 で 書 くのではなく、「○○<br />

審 議 会 は、 答 申 で□□と 提 案 している」と 能 動 態 で 書 く 方 が、 主 語 と 述 語 の 関 係 をよりはっきりと 示 すこと<br />

ができます。<br />

©2011.07.22 立 教 大 学 大 学 教 育 開 発 ・ 支 援 センター

Master of Writing 8<br />

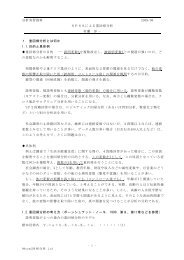

レポートの 文 章 表 現 ― 悪 文 編<br />

2/2<br />

悪 文 とは、 分 かりにくい 文 章 のことです。 以 下 に 悪 文 を 避 けるためのポイントを 紹 介 します。<br />

1.パラグラフの 始 まりは 一 文 字 下 げる。<br />

2. 途 中 で 主 語 が 変 わる 場 合 には 主 語 を 省 略 しない。<br />

悪 い 例 : 少 子 化 が 進 んだため 労 働 力 の 確 保 が 難 しくなり、 人 材 を 海 外 から 補 充 することを 計 画 した。<br />

☞ 途 中 で 主 語 が 変 わる 場 合 には 主 語 を 明 記 しましょう。 後 半 に「 政 府 は 人 材 を 海 外 から 補 充 することを 計 画<br />

した」のように 主 語 を 補 いましょう。<br />

3. 接 続 助 詞 の「が」を 多 用 しない。<br />

悪 い 例 : 地 球 温 暖 化 が 問 題 となっているが、 日 本 は、 温 室 効 果 ガス 排 出 量 の 削 減 目 標 を 定 めたが、こうした<br />

目 標 を 定 めていない 大 国 もあり、いまだ 決 定 的 な 解 決 策 は 見 出 されていない。<br />

修 正 例 : 地 球 温 暖 化 が 問 題 となっている。そこで、 日 本 は、 温 室 効 果 ガス 排 出 量 の 削 減 目 標 を 定 めた。しかし、<br />

こうした 目 標 を 定 めていない 大 国 もあり、いまだ 決 定 的 な 解 決 策 は 見 出 されていない。<br />

☞ 適 切 な 接 続 詞 を 用 いるなどして、 不 必 要 な「が」で 文 と 文 をつなぐことは 避 けましょう。<br />

4. 助 詞 の「は」と「が」の 使 い 方 に 気 をつける。<br />

使 い 分 けの 例 : 1 政 府 は 大 学 生 の 就 職 状 況 について 検 討 を 行 った。<br />

2 政 府 が 大 学 生 の 就 職 状 況 について 検 討 を 行 った。<br />

☞ 「が」は 主 として 主 語 を 強 調 したいときに 用 います。2の 例 では、 検 討 を 行 ったのは、( 大 学 や 経 団 連 な<br />

どではなく) 政 府 であることを 強 調 した 印 象 になります。 特 に 強 調 する 意 思 がない 場 合 は、「は」を 使 い<br />

ましょう。<br />

5. 主 語 と 述 語 の 関 係 を 明 確 にする。<br />

悪 い 例 : 日 本 とスウェーデンとの 際 立 った 違 いは、 市 民 主 体 性 の 欠 如 である。<br />

☞ 市 民 主 体 性 が 欠 如 しているのは、どちらの 国 か 分 かりません。 例 えば、「 日 本 とスウェーデンとの 際 立 っ<br />

た 違 いは、 前 者 に 市 民 主 体 性 が 欠 如 しているという 点 である」と 書 き 換 えると 意 味 がはっきりします。<br />

6. 学 術 的 な 文 章 にふさわしい 表 現 を 用 いる。<br />

悪 い 例 :そして、マフィア 自 ら 土 木 会 社 や 建 設 会 社 を 設 立 し、 建 設 業 界 に 食 い 込 んでいったのだ。<br />

☞ 学 術 的 な 文 章 では、 文 末 に「である」「た」 等 を 用 いるようにしましょう。<br />

7. 引 用 ではないカギカッコを 多 用 しない。<br />

悪 い 例 : 西 洋 音 楽 の「 革 新 」を 志 す 人 々も、ウィーンのもつ「 伝 統 」の 中 から 生 まれた。<br />

☞ 言 葉 に 何 かの 意 味 を 持 たせるために、「 」で 単 語 を 囲 むことがあります。しかし、その 説 明 が 十 分 でな<br />

ければ 思 わせぶりになるだけです。また、 引 用 を 行 っていると 誤 解 される 可 能 性 もあります。 引 用 以 外 の<br />

「 」の 多 用 は 避 けるようにしましょう。<br />

8. 一 つの 文 に、 多 くの 事 柄 を 盛 り 込 みすぎない。<br />

悪 い 例 :ダイエットに 適 しているのは、 無 酸 素 運 動 ではなく、ウォーキング、ジョギング、 水 泳 などの 有 酸<br />

素 運 動 で、 体 についた 脂 肪 を 落 とすためには、20 分 以 上 の 有 酸 素 運 動 を 行 わなければ 効 果 が 期 待 で<br />

きないといわれている。<br />

修 正 例 :ダイエットに 適 しているのは、 無 酸 素 運 動 ではなく、ウォーキング、ジョギング、 水 泳 などの 有 酸<br />

素 運 動 である。ただし、 体 についた 脂 肪 を 落 とすためには、20 分 以 上 の 有 酸 素 運 動 を 行 わなければ<br />

効 果 が 期 待 できないといわれている。<br />

☞ 一 文 で 多 くのことを 言 おうとすると、 論 点 が 不 明 確 になり、 読 者 に 伝 わりにくくなることがあります。<br />

上 の 例 では、 下 線 部 を 切 り 離 して 別 の 文 にすると、 全 体 の 意 味 がより 明 快 になります。<br />

9. 修 飾 語 がどこにかかるのかをはっきりさせる。<br />

悪 い 例 :キャリアセンターは、 難 しい 大 学 生 の 就 職 状 況 について 検 討 を 行 った。<br />

☞ 「 難 しい 大 学 生 」なのか「 難 しい 就 職 状 況 」なのか 分 かりません。 修 飾 語 は、 修 飾 したい 語 の 直 前 に 置 く<br />

ようにしましょう。<br />

10. 受 身 表 現 を 使 いすぎない。<br />

☞ 受 身 表 現 を 多 用 すると 主 語 が 曖 昧 になります。 受 身 表 現 はできるだけ 避 けましょう(1/2 の Q5 を 参 照 )。<br />

©2011.07.22 立 教 大 学 大 学 教 育 開 発 ・ 支 援 センター

![[310]. Jesus Foretells His Betrayal / ある弟子の裏切りを予告 Mt 26:21 ...](https://img.yumpu.com/50976455/1/184x260/310-jesus-foretells-his-betrayal-mt-2621-.jpg?quality=85)