Die Atomvorstellung von den Griechen bis zum ... - Julius Plenz

Die Atomvorstellung von den Griechen bis zum ... - Julius Plenz

Die Atomvorstellung von den Griechen bis zum ... - Julius Plenz

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

2.3 Stärken und Schwächen 5<br />

Abb. 3: „Rosinenkuchenmodell“<br />

Bereits 1886 beobachtete der Physiker GOLDSTEIN, dass Atome positiv<br />

gela<strong>den</strong> sind, sobald man ihnen Elektronen entzieht. Da Atome nach außen<br />

hin neutral gela<strong>den</strong> sind, müssen in dem Atom sowohl positive als auch<br />

negative Ladungen vorhan<strong>den</strong> sein.<br />

THOMSON nahm also an, dass das Atom aus einer gleichförmig positiv<br />

gela<strong>den</strong>en Masse besteht, in der sich Elektronen befin<strong>den</strong>. Da die Verteilung<br />

der Elektronen in diesem Modell der Verteilung <strong>von</strong> Rosinen in einem<br />

Kuchen entspricht, spricht man bei dem Thomsonschen Atommodell<br />

auch <strong>von</strong> dem „Rosinenkuchenmodell“ (s. Abb. 3). Um die Neutralität des<br />

Atoms zu wahren, geht Thomson <strong>von</strong> gleich vielen negativen wie positiven<br />

Teilchen aus. <strong>Die</strong> Periodizität der Elemente ließ sich in dieser Atomhypothese durch unterschiedliche<br />

geometrische Anordnungen der Elektronen erklären. <strong>Die</strong> Eigenschaften eines Elementes seien<br />

jeweils durch die innersten Elektronen der entsprechen<strong>den</strong> Atome determiniert. Lichtemission ließ<br />

sich als durch äußere Störungen verursachte Schwingungen der Elektronen erklären.<br />

2.3 Stärken und Schwächen<br />

Der bahnbrechende Erfolg des Thomsonschen Atommodells war die erstmalige Annahme einer<br />

inneren Struktur des Atoms, womit sich auch elektrophysikalische oder elektrochemische Erscheinungen<br />

erklären ließen.<br />

<strong>Die</strong> Schwächen des Modells traten mit dem Rutherfordschen Streuungsversuch zu Tage.<br />

3 Das Rutherfordsche Atommodell<br />

An der University of Manchester beobachtete<br />

ein Stu<strong>den</strong>t ERNEST RUTHERFORDS<br />

(*30. August 1871; †19. Oktober 1937),<br />

ERNEST MARSDEN, bei der Untersuchung<br />

der Streuung <strong>von</strong> α-Strahlung durch eine<br />

Goldfolie, dass die Strahlen <strong>zum</strong> Teil zurückprallten.<br />

<strong>Die</strong>s ließ sich mit keinem der<br />

<strong>bis</strong>her gängigen Atomhypothesen plausibel<br />

erklären, so dass RUTHERFORD <strong>den</strong> Versuch<br />

mehrfach wiederholen ließ.<br />

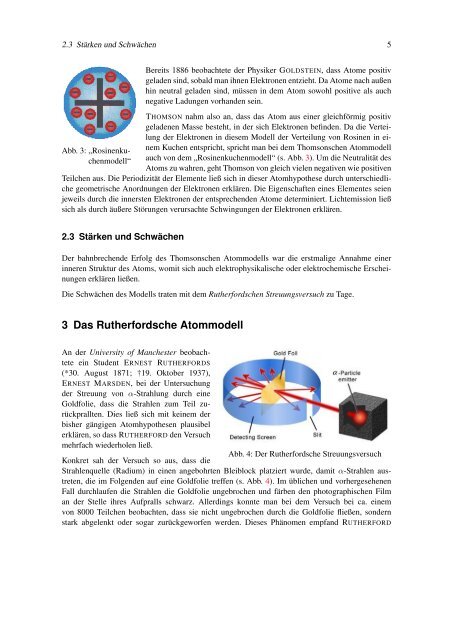

Abb. 4: Der Rutherfordsche Streuungsversuch<br />

Konkret sah der Versuch so aus, dass die<br />

Strahlenquelle (Radium) in einen angebohrten Bleiblock platziert wurde, damit α-Strahlen austreten,<br />

die im Folgen<strong>den</strong> auf eine Goldfolie treffen (s. Abb. 4). Im üblichen und vorhergesehenen<br />

Fall durchlaufen die Strahlen die Goldfolie ungebrochen und färben <strong>den</strong> photographischen Film<br />

an der Stelle ihres Aufpralls schwarz. Allerdings konnte man bei dem Versuch bei ca. einem<br />

<strong>von</strong> 8000 Teilchen beobachten, dass sie nicht ungebrochen durch die Goldfolie fließen, sondern<br />

stark abgelenkt oder sogar zurückgeworfen wer<strong>den</strong>. <strong>Die</strong>ses Phänomen empfand RUTHERFORD