Download - EURAC

Download - EURAC

Download - EURAC

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

es rund 76 kg Käse und 13 kg Butter<br />

pro Kuh. Neben diesen Produkten bringt<br />

das Alpen noch andere Vorteile: die Tiere<br />

sind gesünder und der Betrieb im Tal<br />

wird entlastet. Außerdem leistet die Almwirtschaft<br />

einen wichtigen Beitrag zum<br />

Natur - und Katastrophenschutz. Die alpine<br />

Kulturlandschaft wird gepflegt und<br />

bleibt so den Einheimischen wie auch<br />

den Touristen erhalten. Nicht zu vergessen<br />

ist die soziale Bedeutung der Almen,<br />

die für die bergbäuerliche Tradition und<br />

Kultur Südtirols stehen.<br />

Vor rund 25 Jahren sahen die Vinschger<br />

Milchviehalmen einer ungewissen Zukunft<br />

entgegen. Die Almwirtschaft verlor<br />

zunehmend an Wettbewerbsstärke:<br />

die gealpten Tiere wurden weniger und<br />

die Probleme in den luftigen Höhen größer.<br />

Notwendige Investitionen wurden<br />

hinausgezögert. Dank verschiedener Initiativen<br />

konnte in den letzten zwei Jahrzehnten<br />

vieles verbessert werden. Heute<br />

ist die Almwirtschaft wieder ein wichtiger<br />

Bestandteil der Vinschger Milchviehwirtschaft.<br />

Der Neustart erfolgte im Jahre<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1992. Das kaum mehr vorhandene Milchveredeln<br />

auf den Almen wurde im Rahmen<br />

der EU - Förderprogramme Leader<br />

erfolgreich reaktiviert. An die 20 Almen<br />

konnten sich nun die nötigen Investitionen<br />

leisten, wie beispielsweise das Sanieren<br />

der Baulichkeiten oder das Einrichten<br />

von Kleinkraftwerken für eine unabhängige<br />

Energieversorgung. Maßnahmen<br />

wie Weideuntersuchungen und –kartierungen<br />

waren weitere wichtige Schritte.<br />

Als Anlaufstelle wurde eine Arbeitsgruppe<br />

mit Vertretern aller beteiligten Personen<br />

wie Alm obmänner, Senner oder Berater<br />

gegründet. Um die Produktqualität<br />

zu verbessern, wurde ein „Qualitätssiche-<br />

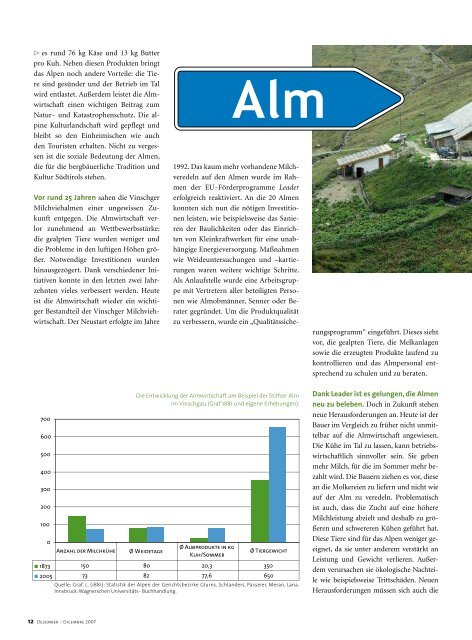

Die Entwicklung der Almwirtschaft am Beispiel der Stilfser Alm<br />

im Vinschgau (Graf 1881 und eigene Erhebungen).<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Quelle: Graf, L. (1881): Statistik der Alpen der Gerichtsbezirke Glurns, Schlanders, Passeier, Meran, Lana.<br />

Innsbruck: Wagnerschen Universitäts - Buchhandlung.<br />

rungsprogramm“ eingeführt. Dieses sieht<br />

vor, die gealpten Tiere, die Melkanlagen<br />

sowie die erzeugten Produkte laufend zu<br />

kontrollieren und das Almpersonal entsprechend<br />

zu schulen und zu beraten.<br />

Dank Leader ist es gelungen, die Almen<br />

neu zu beleben Doch in Zukunft stehen<br />

neue Herausforderungen an. Heute ist der<br />

Bauer im Vergleich zu früher nicht unmittelbar<br />

auf die Almwirtschaft angewiesen.<br />

Die Kühe im Tal zu lassen, kann betriebswirtschaftlich<br />

sinnvoller sein. Sie geben<br />

mehr Milch, für die im Sommer mehr bezahlt<br />

wird. Die Bauern ziehen es vor, diese<br />

an die Molkereien zu liefern und nicht wie<br />

auf der Alm zu veredeln. Problematisch<br />

ist auch, dass die Zucht auf eine höhere<br />

Milchleistung abzielt und deshalb zu größeren<br />

und schwereren Kühen geführt hat.<br />

Diese Tiere sind für das Alpen weniger geeignet,<br />

da sie unter anderem verstärkt an<br />

Leistung und Gewicht verlieren. Außerdem<br />

verursachen sie ökologische Nachteile<br />

wie beispielsweise Trittschäden. Neuen<br />

Herausforderungen müssen sich auch die<br />

Almwirtschaft bedeutet gesündere Tiere, Entlastung<br />

für den Betrieb im Tal, Erhalt einer Jahrhunderte alten<br />

Kulturlandschaft.<br />

Eigentümer der „Interessentschafts almen“<br />

stellen. Diese gemeinschaftliche Besitzform<br />

kennzeichnet eine Almfläche, die<br />

mehreren Personen gehört. Inzwischen<br />

sind viele davon allerdings keine Landwirte<br />

mehr. Es lasten also nicht nur sämtliche<br />

Kosten und anfallende Arbeiten auf den<br />

Schultern der verbliebenen Eigentümer,<br />

es nimmt auch die Zahl der gealpten Tiere<br />

zwangsläufig ab.<br />

Fakt ist, dass heute wesentlich weniger<br />

Kühe gesömmert werden als früher<br />

(vgl. Grafik). Trotzdem scheint es nicht<br />

sinnvoll, diese Zahl insgesamt zu erhöhen,<br />

da inzwischen auch die Milchvieh almen<br />

abgenommen haben. Zudem konnten<br />

früher aufgrund der kleineren und leichteren<br />

Tiere auch steilere und höher gelegene<br />

Weiden und somit größere Flächen<br />

genutzt werden. Für die Zukunft ist es<br />

wichtig, dass die Almen auf ihre derzeitigen<br />

Milchkühe zählen können. Dabei<br />

nimmt die Qualität der Almprodukte eine<br />

Schlüsselrolle ein. Für gute Produkte bedarf<br />

es gesunder und almtauglicher Tie-<br />

re. Folglich muss in Zukunft eine standortangepasste<br />

Tierzucht angestrebt werden.<br />

Das Stichwort lautet: „Weniger Leistung,<br />

dafür ein Mehr an Qualität“. Ferner<br />

sollen die Kühe auf der Alm richtig versorgt<br />

und die Milch fachgerecht veredelt<br />

werden. Somit muss auch in den nächsten<br />

Jahren eine konstante Aus - und Weiterbildung<br />

sowie Beratung des Almpersonals<br />

gewährleistet werden. Neue Absatzmöglichkeiten<br />

am Markt ergeben sich aus<br />

der Positionierung der Produkte als „Premiumprodukte“.<br />

Als Ziel gilt, die Almwirtschaft<br />

auch weiterhin für den Bauern<br />

attraktiv zu gestalten. Hierfür sind<br />

die öffentlichen Förderungen grundlegend.<br />

Doch auch Kooperationen mit anderen<br />

Branchen wie Tourismus oder<br />

Schule sind voran zu treiben. In erster Linie<br />

braucht es aber Bauern wie Alois, die<br />

zur Almwirtschaft stehen, sich stets neuen<br />

Herausforderungen stellen und für Innovationen<br />

offen sind.<br />

„Werden Sie Ihre Tiere auch in Zukunft<br />

alpen lassen?“, möchte ich von Bauer<br />

<strong>EURAC</strong> - Wissenschaftlerin Helga Tröbinger (im Bild rechts)<br />

hat im Zuge des Projekts FutureAlp rund 110 Interviews<br />

mit Bauern und Fachleuten geführt.<br />

Alois noch wissen. Er ist zuversichtlich.<br />

Zu sehr schätzt er diese lang gehegte Tradition:<br />

„Wissen Sie, es Alpen gheart zum<br />

Bauern sein oanfoch drzua!“<br />

Helga Tröbinger / <strong>EURAC</strong><br />

Institut für Regionalentwicklung<br />

und Standortmanagement<br />

helga.troebinger@eurac.edu<br />

Projekt FutureAlp<br />

Das Institut für Regionalentwicklung und<br />

Standortmanagement arbeitet seit Juni<br />

2005 am Projekt FutureAlp. Dieses Forschungsprojekt<br />

beschäftigt sich mit der<br />

Südtiroler Almwirtschaft, insbesondere mit<br />

den Milchviehalmen. Ziel der Studie ist es,<br />

zu deren Erhalt beizutragen. Dazu wurde die<br />

Südtiroler Milchviehalmwirtschaft beschrieben,<br />

ihr Handlungsbedarf aufgezeigt und<br />

Maßnahmen für ihre Zukunft festgelegt. Im<br />

Rahmen des Projekts hat die <strong>EURAC</strong> - Wissenschaftlerin<br />

Helga Tröbinger neun Milchviehalmen<br />

im Vinschgau und Ultental untersucht<br />

und rund 110 Gespräche mit Bauern<br />

und Experten geführt.<br />

12 Dezember – Dicembre 2007 Dezember – Dicembre 2007 13<br />

FOTO: Tröbinger