PDF Datei laden - Christophorus Hospiz Verein e.V.

PDF Datei laden - Christophorus Hospiz Verein e.V.

PDF Datei laden - Christophorus Hospiz Verein e.V.

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

CHV CHVaktuell Nummer 64 November<br />

Der Tod und die Kunst<br />

Christina Tilmann: Der Tod als Medium<br />

Uve Hirsch: Sepulkralmuseum Kassel<br />

Sepp Raischl: Nachruf auf Jürgen Wälde<br />

2012

Knobloch Hartmut<br />

- Rechtsanwalt -<br />

Daiserstraße 51<br />

81371 München<br />

Telefon + 49-(0) 89/725 0142<br />

Fax +49-(0)89/725 63 01<br />

hartmut.knobloch@t-online.de<br />

- Erbrecht -<br />

- Testamentsgestaltung -<br />

- Patientenverfügung -<br />

- Vorsorgevollmachten -<br />

- Nachlassabwicklung -<br />

- Testamentsvollstreckung -<br />

- Immobilien- und Mietrecht -

Editorial<br />

Liebe Mitglieder und Freunde des CHV<br />

Würdiges Sterben. Seit mehr als 25 Jahren stellt sich<br />

der <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong> dieser Aufgabe.<br />

Doch die <strong>Hospiz</strong>arbeit kostet Geld. Im Mai zur neuen<br />

Vorstandsvorsitzenden gewählt kämpfe ich für eine<br />

angemessene Finanzierung.<br />

Denk<br />

Kurz vor meinem dreißigsten Geburtstag erlebte ich<br />

in einer Art Vision mein eigenes Sterben – ohne Angst<br />

sehe ich seither dem Tod entgegen. Mehr als einmal<br />

bin ich – behütet durch Schutzengel – dem Unfalltod<br />

entgangen.<br />

Wir begleiten Sie<br />

Zu meiner Person:<br />

Ich bin 66 Jahre alt, zum zweiten Mal verheiratet und stolze Omi. Mein Berufsleben bei<br />

der AWO München und Oberbayern, bei der Landeshauptstadt München und als<br />

Projektleiterin eines sozialwissenschaftlichen Das Forschungsinstitutes neue Bestattungsunternehmen<br />

in Augsburg war<br />

geprägt von der Arbeit für alte, pflegebedürftige und sterbende Menschen. Jetzt freue ich<br />

für München und Umgebung<br />

mich darauf, als ehrenamtliche Vorsitzende mitzuhelfen, unseren <strong>Verein</strong> in schwierigen<br />

Zeiten zu konsolidieren.<br />

Das Ehrenamt war von Anbeginn an eine der tragenden Säulen des CHV. Aber nach und<br />

nach hat sich die zweite Säule – die „Profis“ – zunehmend vergrößert und in ihren Aufgaben<br />

differenziert. Leider hielt die Finanzierung der <strong>Hospiz</strong>arbeit mit dieser Erweiterung<br />

nicht Schritt. <strong>Hospiz</strong> ist sinnvoll – darin sind sich Öffentlichkeit und politische<br />

Entscheidungsträger einig. Aber wer soll was bezahlen? In der ambulanten <strong>Hospiz</strong>arbeit<br />

wurde bisher nur die Koordination und Anleitung ehrenamtlicher <strong>Hospiz</strong>helfer bezahlt,<br />

Pflege und Sozialarbeit gingen leer aus. Jetzt ist die SAPV dazugekommen – hier zahlt die<br />

Krankenkasse für besonders bedürftige, genau definierte sterbende Menschen den Einsatz<br />

eines multiprofessionellen Teams unter ärztlicher Leitung. Aber was ist mit dem<br />

„normalen“ Sterbenden daheim, im Krankenhaus und im Pflegeheim? Das stationäre<br />

<strong>Hospiz</strong> als letzte Station ist nicht für alle bedürftigen und anspruchsberechtigten<br />

Menschen erreichbar. In München gibt es zu wenige <strong>Hospiz</strong>betten: der CHV bietet den<br />

Münchner Bürgern ein <strong>Hospiz</strong> mit 16 Zimmern. Die Barmherzigen Brüder führen das<br />

0 89- 64 24 86 80<br />

zweite <strong>Hospiz</strong> mit 12 Betten. Der Träger eines stationären <strong>Hospiz</strong>es ist vom Gesetz her<br />

gehalten, 10 % der Kosten aus Eigenmitteln selber aufzubringen. Das können nur wenige<br />

Träger finanzieren. Diese Restriktion halte ich für einen sozialpolitischen Skandal.<br />

1

Wie kommt das zustande? Der Jugendwahn beginnt zwar zu schwinden, aber kranke und<br />

sterbende Menschen sieht man nicht gerne. Die Illusion des „for ever young“ verkauft<br />

sich einfach besser. Und die Kassen scheuen Kostensteigerungen.<br />

Ich freue mich, beim CHV Menschen gefunden zu haben, die so denken wie ich, die gemeinsam<br />

mit mir den Kampf aufgenommen haben und nicht aufgeben werden.<br />

Und ich hoffe, unter politischen Entscheidungsträgern und bei Kassenvertretern mutige<br />

und sensible Menschen für unser Anliegen gewinnen zu können.<br />

Denn ich bin überzeugt: Unsere Gesellschaft braucht <strong>Hospiz</strong>e mehr denn je. Dass Sie<br />

unser <strong>Christophorus</strong>-Haus und mich in meiner Arbeit unterstützen<br />

wünscht sich<br />

Ihre<br />

R. Salzmann-Zöbeley<br />

2

Inhalt<br />

Der Tod als Kulturphänomen<br />

Seit jeher befassen sich die Künste mit Tod und Sterben. Der Mensch<br />

soll sich seiner Vergänglichkeit bewusst und gemahnt werden, sich Zeit<br />

seines Lebens damit auseinanderzusetzen.<br />

4 Tod und Leben<br />

Gustav Klimt und sein wichtigstes Werk<br />

Uve Hirsch<br />

5 Der Tod und die Kunst<br />

Gedanken von Ingrid Pfuner<br />

7 Sepulkralmuseum Kassel<br />

Bestattungs-, Friedhofs- und Trauerkultur<br />

Uve Hirsch<br />

11 Ruhe sanft<br />

Der Umgang mit Tod, Trauer und<br />

Gedenken Uve Hirsch<br />

13 Der Tod als Medium<br />

Kulturgeschichte des angekündigten<br />

Sterbens Christina Tilmann<br />

16 Die Pforte<br />

Eingang <strong>Christophorus</strong>-Haus<br />

Heinz Biersack<br />

18 Der Tod gehört zum Leben<br />

Das Unabänderliche akzeptieren<br />

Uve Hirsch<br />

20 Marc Aurel<br />

Selbstbetrachtungen<br />

21 Hieronymus Bosch<br />

Der Flug zum Himmel<br />

22 Totenbilder<br />

Thema aller Hochkulturen<br />

Andreas Tönnesmann<br />

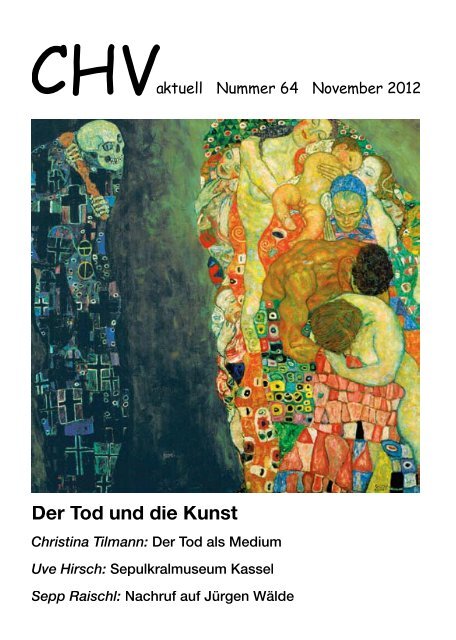

Titelbild: Gustav Klimt – „Tod und Leben“<br />

24 <strong>Hospiz</strong>helfer-Tagebuch<br />

Elisabeth Hofmann<br />

26 Ein Praktikum im CHV<br />

28 Sterben in Deutschland<br />

30 Jahre <strong>Hospiz</strong>bewegung –<br />

Umfrage des DHPV<br />

Anja Beckendorf<br />

30 Hinweis auf ARD-Themenwoche<br />

32 Nachruf auf Jürgen Wälde<br />

34 Neue Palliativkraft<br />

Sepp Raischl<br />

Astrid Schneider-Eicke<br />

36 Der Tod und die Kunst –<br />

ein Abriss durch die Kunstepochen<br />

40 In eigener Sache<br />

Aufnahme ins stationäre <strong>Hospiz</strong><br />

Rubriken<br />

35 Gedichte – (weitere auf Seite 39 und 42)<br />

43 Aus dem <strong>Verein</strong><br />

45 Stifterkreis <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong><br />

46 Termine<br />

48 Impressum<br />

3

4<br />

GUSTAV KLIMT – Tod und Leben<br />

In Gustav Klimts im Jahr 1910 entstandenen großen Gemälde „Tod und Leben“ gibt es<br />

keinen persönlichen Tod, sondern nur einen allegorischen Sensenmann, der hämisch<br />

grinsend auf das „Leben“ blickt. Dieses Leben besteht aus allen Generationen: vom Baby<br />

bis zur Großmutter sind alle Altersstufen vertreten und verbildlichen den Zirkel des Lebens,<br />

der unendlich ist. Der Tod kann zwar einzelne Individuen aus dem Leben schlagen,<br />

dem Leben selbst, der Menschheit als Ganzes, jedoch nichts anhaben. Der Zirkel des Lebens<br />

wiederholt sich auch in den vielfältigen, wunderschönen, pastellfarbenen Kreisornamenten,<br />

die das Leben verspielt umranken. Gustav Klimt bezeichnete dieses Gemälde,<br />

das 1911 in Rom mit dem ersten Preis der Internationalen Kunstausstellung gewürdigt<br />

wurde, als sein wichtigstes figuratives Werk. Trotzdem schien er im Jahr 1915 plötzlich<br />

nicht mehr zufrieden mit dieser Version gewesen zu sein und begann das bereits gerahmte<br />

Gemälde zu überarbeiten. Der einst angeblich goldfarbene Hintergrund wurde nun<br />

grau und sowohl der Tod als auch das Leben mit weiteren Ornamenten ergänzt. Vor dem<br />

Original stehend, kann man auf der linken Innenseite des von Joseph Hoffmann entworfenen<br />

Rahmens noch Spuren dieser Übermalung von Gustav Klimt erkennen.<br />

Aus dem Ausstellungskatalog des Museums LEOPOLD in Wien, das anlässlich des 150. Geburtstages<br />

des wohl berühmtesten Malers Österreichs sein Leben und Werk gewürdigt hat.

Wenn seit mehr als 90 Jahren jeden Sommer<br />

wieder auf dem Salzburger Domplatz<br />

Hugo von Hofmannsthals Mysterienspiel<br />

„Jedermann“ aufgeführt wird und wenn<br />

der Tod im Sterben des reichen Mannes<br />

hier nicht mehr als abstraktes Wesen, sondern<br />

als Personifikation auftritt und sein<br />

Ruf über die Köpfe der Menschen hinweg<br />

donnert, kann sich kaum einer dem Sog<br />

entziehen.<br />

Vier Jahre lang spielte der Schauspieler<br />

Ben Becker den Tod. Die Salzburger Nachrichten<br />

kommentierten dies nach der Ankündigung<br />

Beckers, diese Rolle künftig<br />

nicht mehr zu übernehmen, mit „Ben<br />

Becker pfeift auf den Tod“. Tod“ Aber so leicht<br />

scheint das – selbst im Spiel – nicht zu<br />

sein. Wenn man die Entscheidung des<br />

Schauspielers, sein klares Nein und die<br />

Feststellung „die Rolle als Tod hat mir zugesetzt“,<br />

bei der er im Interview Bewegung<br />

und Emotion durch das Vibrieren der<br />

Stimme nicht zu unterdrücken vermochte,<br />

dagegen setzt und die Worte, die er als Tod<br />

hilflos und doch zornig spricht „Es hilft<br />

kein Bitten und kein Beten“, dann ist zu<br />

erkennen, wie direkt die Kunst auf unser<br />

Innerstes, die Angst vor dem Unausweichlichen,<br />

zugreifen kann.<br />

Schon lange vorher befasste sich der junge<br />

Hugo von Hofmannsthal in dem Bruchstück<br />

„Der Tod des Tizian“ mit diesem<br />

Thema. Sohn, Schüler und Musen warten<br />

1576 angstvoll auf den Tod des neunundneunzigjährigen<br />

großen Malers und Desi-<br />

Der Tod und die Kunst<br />

Gedanken von Ingrid Pfuner<br />

derio, einer seiner Schüler, fasst das, was<br />

Kunst zu sein vermag, in die Worte<br />

„…Und hätte jeder nicht ein heimlich Bangen<br />

Von irgend etwas und ein still Verlangen<br />

Noch irgend etwas und Erregung viel<br />

Mit innrer Lichter buntem Farbenspiel<br />

Und irgend etwas, das zu kommen säumt,<br />

Wovon die Seele ihm phantastisch träumt,<br />

Und irgend etwas, das zu Ende geht,<br />

Wovon ein Schmerz verklärend ihn durchweht –<br />

So lebten wir in Dämmerung dahin,<br />

Und unser Leben hätte keinen Sinn…<br />

Die aber wie der Meister sind, die gehen,<br />

Und Schönheit wird und Sinn, wohin sie sehen.“<br />

Der damals erst achtzehnjährige Hoffmannsthal<br />

lässt Tizianello, den Sohn des<br />

Renaissancemalers, über seinen Vater sagen<br />

„… er lehrte uns, die Dinge sehen…“<br />

Weitsichtig erkannte er die Vergänglichkeit<br />

des Schaffenden und die Dauerhaftigkeit<br />

der Träume und der Hoffnung in dem<br />

Geschaffenen.<br />

Auch in der ‚jungen‘ Literatur wird ein<br />

Schriftsteller, der in Büchern, die ein Leben<br />

zwischen Krankheit und Tod erzählen<br />

und die Zerbrechlichkeit auch eines jungen<br />

Daseins zum Thema machen, zum<br />

Bestsellerautor. Aber – dem Zeitgeist entsprechend<br />

– gab der zum Kultautor erkorene<br />

Amerikaner John Green kürzlich kurz<br />

und bündig in einem Interview auf die<br />

Frage: „Wie stehen Sie zum Tod?“ die Antwort<br />

„Ich bin dagegen!“<br />

5

Ein schönes Bild setzt sich zusammen,<br />

wenn man einmal im oberbayerischen<br />

Murnau im Münter-Haus aus dem Fenster<br />

sieht, in dem die Künstlerin Gabriele<br />

Münter mit Wassily Kandinsky von 1909<br />

an fünf Jahre lang lebte und dann bis zum<br />

Lebensende arbeitete. In den letzten Jahren<br />

ihres Lebens, als sie das Haus nicht<br />

mehr so leicht verlassen konnte, ließ sie<br />

sich Blumen bringen, die an der Schwelle<br />

zum Verblühen waren, um die Schönheit<br />

der Vergänglichkeit zu malen. Man blickt<br />

über die Häuser des Ortes hinweg auf<br />

grüne Terrassen. Und wenn man das Haus<br />

verlässt, in dem Kunst und Leben eine so<br />

fruchtbare Symbiose eingingen (während<br />

des 3. Reiches war es ein offenes Haus<br />

auch für die Künstler, die eine Bleibe<br />

brauchten und im Keller überlebten zahlreiche<br />

Gemälde von Kandinsky den Krieg)<br />

und durch den Ort spaziert auf die andere<br />

Seite hinüber zu den grünen Terrassen,<br />

steht man auf dem Dorffriedhof. Gräberreihen<br />

ziehen sich durch grüne Hecken<br />

den Hügel hinauf. Man schaut, vor dem<br />

Grab stehend, in dem Gabriele Münter<br />

mit ihrem späteren Lebensgefährten liegt,<br />

eine schöne spätbarocke Kirche zur Rechten,<br />

wieder hinauf direkt zum Haus, nun<br />

von der anderen Seite. Damals wie heute<br />

Ben Becker als Tod in „Jedermann“ bei<br />

den Salzburger Festspielen<br />

6<br />

beherbergte das Haus die Kunst und die<br />

Künstler, die hier lebten und arbeiteten,<br />

und hält die Erinnerung wach an die<br />

Kreativität, die hier einen Platz fand. In<br />

Sichtweite liegt die letzte Heimstatt der<br />

Künstlerin – ein gerader, freier Blick bildet<br />

die Brücke zwischen Diesseits und Jenseits.<br />

Und hier können wir einen Bogen schlagen<br />

zum Beginn dieser Gedanken, denn<br />

dass der Tod, diese so schwer fassbare Endlichkeit<br />

allen Daseins, durch die Kunst<br />

auch zu einer lebendigen Unterstützung<br />

führen kann, das zeigt sehr schön die diesjährige<br />

„Jedermann“-Generalprobe. Am<br />

Ende des „Jedermann“ steht ja nicht mehr<br />

das Erkennen von Schuld und Versäumnis<br />

im Vordergrund, sondern die Versöhnung<br />

und die Zuversicht. Durch den Auftritt<br />

der Künstler ohne Gage bei dieser Generalprobe<br />

wurden über sechzigtausend Euro<br />

gesammelt für den Bau eines neuen Tageshospizes<br />

in Salzburg.<br />

Was bleibt?<br />

Die Frage, die wir uns im Laufe eines Lebens<br />

immer wieder stellen – wer kann sie<br />

schöner beantworten als die Schönheit<br />

und das Wissen in den Worten, den Tönen<br />

und dem Bild in der Kunst.

Sepulkralmuseum Kassel – Bestattungs-,<br />

Friedhofs- und Trauerkultur<br />

Von Uve Hirsch<br />

Es gibt zwei entscheidende Impulse für die Fortentwicklung der Kultur: Die Liebe - und<br />

den Tod. Dem Tod in all seinen Facetten widmet sich das Museum für Sepulkralkultur,<br />

das 1992 in Kassel eröffnet wurde.<br />

Heinrich der Löwe und seine Gattin Mathilde, Dom zu Braunschweig, 1240 – Sepulkralmuseum<br />

Sein Name leitet sich vom lateinischen sepulcrum ab und bedeutet Grab, Grabstätte. Das<br />

in Deutschland einzigartige Museum zeigt, wie sich Menschen früherer Zeiten mit dem<br />

Tod auseinandergesetzt und auf das Sterben vorbereitet haben. Wie Bestattungen vollzogen<br />

wurden und wie Trauer, aber auch Gedenken und Erinnerung Ausdruck fanden.<br />

Zum Beispiel Memento-mori-Objekte, Alltagsgegenstände, die an die irdische Endlichkeit<br />

erinnern und eine gottgefällige Lebensführung anmahnen. Außerdem sind Objekte<br />

ausgestellt, die eine wichtige Rolle in der Sterbestunde spielten, z. B. Sterbekreuze, Reliquien<br />

und Versehgarnituren.<br />

7

Totenschädel, Süddeutschland, 19.Jhdt. – Sepulkralmuseum<br />

Um Gräber neu belegen zu können, wurden die Gebeine ins Beinhaus (Karner) gebracht<br />

und die Schädel mit den Namen der Verstorbenen versehen.<br />

Aber auch Särge, Urnen und Leichenwagen, Trauerkleidung und Trauerschmuck, Totenkronen,<br />

Kranzkästen, Haarbilder und Sterbemedaillen gehören zu den Exponaten.<br />

8<br />

Modernes Graffiti im Sepulkralmuseum

Sarg in Gestalt eines Hahnes, Ghana 2000 –<br />

Sepulkralmuseum<br />

Außereuropäische Sepulkralkultur – Sepulkralmuseum<br />

9

Die Endlichkeit des Lebens mag auf den ersten Blick bedrückend sein, aber sie verleiht<br />

ihm auch seine unwiederbringliche Einmaligkeit. Wer das Museum besucht hat, wird an<br />

der Ausgangstür mit den Worten verabschiedet: Leben Sie wohl!<br />

Museum für Sepulkralkultur, Weinbergstr. 25-27, 34117 KASSEL<br />

www.sepulkralmuseum.de<br />

.sepulkralmuseum.de<br />

Fotos und Zusammenfassung: Uve Hirsch<br />

10<br />

Tod als Sensenmann, Airbrush<br />

Tod als Sensenmann, 1505

Ruhe sanft.<br />

Der Umgang mit Tod, Trauer und Gedenken<br />

Industriell gefertigte Grabskulptur<br />

Die Einstellung zum Tod hat sich<br />

gewandelt<br />

Was man heute noch in vielen südlichen<br />

Ländern sehen kann, nämlich Frauen in<br />

schwarzer Kleidung, war auch bei uns bis<br />

vor ca. 50 Jahren ganz normaler „grauer“<br />

Alltag. Man zeigte einfach, dass jemand<br />

Nahestehender verstorben war. Der Tod<br />

war präsenter – allgegenwärtiger. Kirchliche<br />

Lehre, Volksglaube und vor allem<br />

Beobachtungen, die auf Erfahrungen des<br />

Alltags basierten, prägten das Verhältnis<br />

des Menschen zum Tod. Die Konfrontation<br />

mit Sterben und Tod ist eine Grenzsituation,<br />

für die Menschen zu allen Zeiten<br />

verbindliche Handlungen geschaffen haben,<br />

um mit den damit verbundenen Gefühlen<br />

von Trauer, Angst, Unsicherheit<br />

Von Uve Hirsch<br />

Totenbretter im Sepulkralmuseum<br />

und Ratlosigkeit besser umgehen zu können.<br />

Sätze wie: „Die Beisetzung fand in aller<br />

Stille statt.“ oder: „Von Beileidsbezeugungen<br />

am Grabe bitten wir Abstand zu<br />

nehmen.“ findet man erst auf Traueranzeigen<br />

in heutiger Zeit. Damit verzichtet man<br />

aber bewusst auf Schutz und Stütze durch<br />

die Gemeinschaft.<br />

Richtiges Verhalten wurde früher<br />

„eingeübt“<br />

Nicht in die Hölle zu kommen, auch<br />

nicht übermäßig lange im Fegefeuer verharren<br />

zu müssen, war lebenslange Motivation<br />

für eine entsprechende Lebenshaltung,<br />

für Beichte und Buße. Hieraus<br />

entstanden unzählige Bilder, Sprüche und<br />

Gebete um einen „glückseligen“ Tod, mit<br />

11

der Möglichkeit, Ablass für sich oder die<br />

Armen Seelen zu erlangen, mit Verweis<br />

auf Joseph als Sterbepatron und auf Maria<br />

als ganz besondere Fürsprecherin, gewissermaßen<br />

eine gedruckte Lebenshilfe, die<br />

man täglich vor Augen hatte. Die große<br />

Bedeutung eines guten (richtigen) Sterbens<br />

und die Vorstellung von einem regelrechten<br />

Kampf zwischen Gottes Engeln<br />

und dem Teufel um die Seele des<br />

Sterbenden im Augenblick seines Todes<br />

führte zu etlichen Handlungen, die dem<br />

Sterbenden Hilfe und Erleichterung bringen<br />

sollte. Kirchliche Unterstützung sollte<br />

das Versehen der Sterbenden mit den<br />

Sterbesakramenten durch einen herbeigerufenen<br />

Priester bewirken. Das Versehgerät<br />

und evtl. auch das Versehtuch<br />

gehörten spätestens seit Mitte des 19.<br />

Jahrhunderts zu jedem katholischen<br />

Haushalt und waren meist Teil der Aussteuer<br />

oder bereits zur Kommunion geschenkt.<br />

Ein weiteres Indiz für die Präsenz<br />

des Todes während des Lebens. Nach<br />

Eintreten des Todes wird der Leichnam<br />

versorgt. Er wird gewaschen und aufgebahrt,<br />

bekommt Sterbekreuz und Rosenkranz<br />

in die gefalteten Hände, aber ab<br />

jetzt gehört er einer anderen Welt an, und<br />

die Gemeinschaft rückt zusammen in gemeinsamer<br />

Totenwache und etlichen<br />

Brauchhandlungen, nicht nur um den<br />

Toten zu seiner letzten Ruhe zu geleiten,<br />

sondern auch um die Lebenden vor den<br />

Toten zu schützen, die sich – so sie nicht<br />

sanft ruhen können – eventuell gegen sie<br />

wenden könnten (Leichenabwehr).<br />

12<br />

Ruhe sanft!<br />

Der mittelalterliche Friedhof kannte weder<br />

eine Grabmalkunst noch eine Heraushebung<br />

des Einzelgrabes. Vielerorts setzten<br />

diese erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts<br />

ein, sodass das 19. Jahrhundert schließlich<br />

ein Übermaß an Grabmalkunst hervorbrachte.<br />

Hierzu gehören Grabsteine, Kreuze,<br />

Grabgitter, Engel und eine symbolhafte<br />

Bepflanzung wie zum Beispiel die Trauerweide,<br />

die schnell auch in der Erinnerungskultur<br />

zum Sinnbild für Tod und<br />

Trauer wurde. Als sich das Familienleben<br />

im städtischen Bürgertum immer mehr<br />

der Öffentlichkeit entzog, und die Betonung<br />

des eigenen Heimes immer mehr<br />

Gewicht erlangte, verloren auch Tod und<br />

Sterben ihren öffentlichen Charakter,<br />

wurden gewissermaßen privatisiert und<br />

auf eine stärker familiäre Gefühlsebene<br />

verlagert. Dies leistete wiederum dem privaten<br />

Gedenken in den eigenen vier Wänden<br />

entsprechenden Vorschub. Und so ist<br />

es nicht verwunderlich, dass viele Totengedenken,<br />

ob als individuelle Haar-Arbeit<br />

oder als standardisierte Prägedrucke,<br />

Friedhofsmotive wie Grabstein, Urne oder<br />

Trauerweide aufweisen. Das öffentliche<br />

Denkmalzeichen wurde in klein in die<br />

gute Stube geholt. Sogenannte Kranzkästen,<br />

zunächst in Kirchen ausgestellt, wanderten<br />

ebenfalls in den Privatbereich ab.<br />

Nur die erst aus dem 19. Jahrhundert<br />

stammende Fotografie beschritt den Weg<br />

umgekehrt vom privaten Album auf das<br />

Grabmalmedaillon.

Schlingensief hat es getan. Die Stolpes haben<br />

es getan. Und auch Papst Johannes<br />

Paul II. hat es getan. Sie alle haben ihre<br />

Krankheit öffentlich gemacht. Wenn auch<br />

mit sehr unterschiedlichen Motiven.<br />

Die Publicity in Schach halten, darum<br />

ging es wahrscheinlich Manfred Stolpe<br />

und seiner Frau, als sie sich freiwillig zu<br />

Sandra Maischberger begaben, um öffentlich<br />

über ihre Krankheit zu sprechen.<br />

Sie wollten die Kontrolle behalten darüber,<br />

was Boulevard-Medien mit ihrem Leben<br />

veranstalten. Wenn schon Berichterstattung,<br />

dann besser gelenkte.<br />

Bei Papst Johannes Paul II., der im April<br />

2005 nach schwerer Parkinson-Erkran-<br />

Der Tod als Medium<br />

Von Christina Tilmann<br />

Vom öffentlichen Umgang mit Krankheit –<br />

eine kleine Kulturgeschichte des angekündigten Sterbens<br />

„Am Totenbett” –<br />

Der Schweizer Maler Ferdinand<br />

Hodler begleitete seine sterbende<br />

geliebte Valentine Gode-Darel.<br />

Foto: AKG<br />

kung unter weltweiter Anteilnahme starb,<br />

war das Motiv ein religiöses. Stellvertretendes<br />

Leiden als Nachfolger Christi, ein Opfertod,<br />

der an das notwendige Ende jedes<br />

Lebens erinnert – und an die Auferstehungsgewissheit<br />

des Christenmenschen.<br />

Mit dieser Botschaft hat der Papst der<br />

katholischen Kirche einen ungeahnten Popularitätsschub<br />

beschert.<br />

Christoph Schlingensief schließlich war<br />

getrieben von dem Wunsch, die Regie über<br />

das eigene Leben zu behalten. Und von<br />

dem Bewusstsein, dass in den Händen eines<br />

Künstlers auch das eigene Sterben zum<br />

Kunstwerk werden kann. Immer wieder<br />

neu hat er seine Krebserkrankung thematisiert:<br />

in dem Oratorium „Die Kirche der<br />

Angst vor dem Fremden in mir”, in der In-<br />

13

szenierung der „Heiligen Johanna” an der<br />

Deutschen Oper Berlin, in der Ready-<br />

Made-Oper „Mea Culpa” am Burgtheater<br />

und in seinem Krankheitstagebuch. Sterben<br />

als Chance für die Kunst – wenn sonst<br />

keine Chance mehr bleibt.<br />

Der Tod und die Kunst. Es ist eine mächtige<br />

Beziehung, von Anfang an. Seit den an<br />

die Vergänglichkeit gemahnenden Stillleben<br />

des Barock, seit den mittelalterlichen<br />

Totentänzen, von den unzähligen Kreuzigungsbildern<br />

gar nicht zu reden. Memento<br />

mori, gedenke, dass du sterblich bist, rufen<br />

diese Bilder in guter christlicher Tradition<br />

– und schwelgen oft in höchst realistischen<br />

Darstellungen. Die ausgemergelte Gestalt<br />

von Dürers Mutter kurz vor ihrem Tod,<br />

der „tote Christus” von Hans Holbein, der<br />

Isenheimer Altar von Mathias Grünewald,<br />

sie alle bedienen – auch – ein voyeuristisches<br />

Interesse, das erst in der höheren Idee<br />

der Vorläufigkeit alles körperlichen Seins<br />

aufgehoben wird. Dieser Aspekt fehlt zum<br />

Beispiel bei dem umstrittenen Präparator<br />

Gunter von Hagens, weshalb dessen Ausstellung<br />

der „Körperwelten” zu Recht immer<br />

wieder angegriffen wird.<br />

Zumal in der Medienwelt übt das letzte<br />

Tabu, der Tod, offenbar einen unwiderstehlichen<br />

Reiz aus. Wenn der Künstler<br />

Gregor Schneider vorschlägt, einen Todkranken<br />

mit dessen Zustimmung im Museum<br />

öffentlich sterben zu lassen, der Tod<br />

sozusagen als Kunstaktion, ist das, im Rahmen<br />

der Diskussion über öffentliche Sterbebegleitung,<br />

eine unerträgliche Provokation.<br />

Wenn Christoph Schlingensief eine<br />

baumgroße Lunge auf einer Opernbühne<br />

ausstellt – ist das Kunst?<br />

14<br />

Doch ist der Versuch, dem Tod mit künstlerischen<br />

Mitteln beizukommen, nicht von<br />

jeher ein Wesensmerkmal von Kunst gewesen?<br />

Denn ihr größtes Versprechen lautet,<br />

ähnlich wie das der Religion, dass da etwas<br />

ist, das größer ist, das länger hält als das<br />

Leben. Marcel Proust hat der lebenslangen<br />

Krankheit sein Roman-Meisterwerk „Auf<br />

der Suche nach der verlorenen Zeit“ abgetrotzt.<br />

Sterben und Schaffen. Die Beispiele aus<br />

der Kunst sind Legion. Maler wie Edvard<br />

Munch, Egon Schiele, Ferdinand Hodler<br />

oder Dante Gabriel Rossetti, die ihre Frauen,<br />

Geliebten oder Familienangehörigen<br />

auf dem Sterbebett malten, haben sie damit<br />

unsterblich gemacht und der eigenen<br />

Trauer ein Ventil gegeben. Friedrich Rückert<br />

hat seinen innerhalb weniger Wochen<br />

an Scharlach gestorbenen Kindern<br />

Ernst und Luise mit seinen „Kindertotenliedern”<br />

eine ergreifende Totenklage hinterhergeschickt.<br />

Brigitte Maria Meyer widmete<br />

Heiner Müller posthum ein<br />

wunderbares Fotobuch; der große Dramatiker,<br />

schmal und blass, mit seiner kleinen<br />

Tochter auf dem Arm. Und auch die Bilder,<br />

die die Fotografin Annie Leibovitz von<br />

ihrer Freundin Susan Sontag gemacht hat,<br />

nach deren Krebsoperation im Krankenhaus<br />

und zuletzt auf dem Totenbett, sind<br />

intime Begegnungen.<br />

Das künstlerische Begleiten des Sterbens<br />

eines geliebten Menschen ist Trauerarbeit,<br />

aus der großartige Kunst entstehen kann.<br />

Wer mit dem eigenen Sterben an die Öffentlichkeit<br />

geht, verfolgt oft andere Motive.<br />

Auch wenn es Künstler sind, die diesen<br />

Weg wählen. Jörg Immendorff, der an der

tödlichen Nervenkrankheit ALS litt, nutzte<br />

jede Gelegenheit, in Interviews über<br />

diese Krankheit zu sprechen – um eine<br />

bessere medizinische Erforschung der<br />

noch relativ unbekannten Krankheit zu erreichen.<br />

Der Schweizer Lehrer Fritz Angst,<br />

der 1976 im Alter von 32 Jahren an Krebs<br />

starb, schrieb unter dem Pseudonym Fritz<br />

Zorn sein Buch „Mars“, das zum Kultbuch<br />

wurde: eine wütende Abrechnung, nicht<br />

nur mit der eigenen Krebserkrankung,<br />

sondern mit der saturierten Zürcher Gesellschaft,<br />

die er für seine Erkrankung mitverantwortlich<br />

macht. Doch so ehrbar das<br />

Motiv auch sei, die medialen Begleiterscheinungen<br />

und Mechanismen sind die<br />

immer gleichen. Es ist ein Eindringen in<br />

einen Bereich, der Schutz und Intimität<br />

Albrecht Dürers Mutter – 1514<br />

verdient. Will ich, als Fernsehzuschauer,<br />

wirklich wissen, dass Schlingensief unter<br />

dem Eindruck seiner Erkrankung seiner<br />

Freundin versprochen hat, sie zu heiraten?<br />

Das öffentliche Interesse verdankt sich allein<br />

ihrer Prominenz. Was nichts daran ändert,<br />

dass der Tod in unserer Gesellschaft<br />

tabuisiert wird, dass Sterbende und Angehörige<br />

oft schmerzhaft erfahren, wie allein<br />

gelassen sie mit der fundamentalen Erfahrung<br />

sind, auf die niemand sie vorbereitet<br />

hat und von der niemand wirklich hören<br />

will. In der Erfahrung solcher Einsamkeit<br />

hilft dann die Kunst. Manchmal.<br />

Artikel im Berliner Tagesspiegel vom 23.4.2009,<br />

wir danken der Autorin<br />

15

Die Pforte ist per defintionem ein bewachter<br />

Eingang eines Klosters, eines Krankenhauses<br />

oder auch eines <strong>Hospiz</strong>es. Den<br />

Dienst an der Pforte des <strong>Christophorus</strong>-<br />

Hauses, die manchmal mehr, manchmal<br />

weniger stark frequentiert ist, versehe ich<br />

jetzt seit einem guten Jahr. Meine<br />

Freundinnen und Freunde reagierten mit<br />

Verwunderung und Erstaunen auf meine<br />

Entscheidung, diese Stelle als Krankheitsvertretung<br />

zu übernehmen. Bei der Frage<br />

nach dem Beruf antwortet man auch eher<br />

verhalten als beherzt – „Pförtner“. In Zeiten,<br />

in denen ein Hausmeister zum Facility<br />

Manager mutiert, klingt Pförtner doch<br />

gelinde gesagt banal. Alternative Bezeichnungen<br />

wie Rezeptionist, Portier oder<br />

Concierge werten den Berufsstand nicht<br />

signifikant auf, wobei der französische<br />

Begriff Concierge dem vulgärlateinischen<br />

Wort conservus (= Mitsklave) entlehnt ist.<br />

Doch schrauben wir den Empfang nicht<br />

16<br />

Die Pforte<br />

Von Heinz Biersack<br />

auf ein Sklavenniveau herunter, denn das<br />

entspricht nicht dem Charakter dieser<br />

Tätigkeit.<br />

Der Empfang ist die erste Schnittstelle mit<br />

dem CHV. Jeder weiß aus eigener Erfahrung,<br />

der erste Eindruck zählt. Läuft bei<br />

dieser relevanten Schnittstelle etwas schief,<br />

ist der Schaden nur noch schwer zu beheben.<br />

Es ist wichtig, den Besuchern des<br />

Hauses das Gefühl zu vermitteln, erwartet<br />

und willkommen zu sein. Abgesehen von<br />

dieser Funktion, repräsentiert der Empfang<br />

die Corporate Identity des <strong>Verein</strong>s,<br />

d.h. konkret, er muss den Charakter der<br />

Einrichtung widerspiegeln. Neben der<br />

Schnittstelle zwischen Besucher bzw. Anrufer<br />

und CHV, ist der Empfang auch<br />

Schnittstelle zwischen allen anderen Abteilungen<br />

im Haus. Die Aufgaben des Empfangs<br />

werden sehr gut mit den verschiedenen<br />

Bedeutungen des lateinischen Verbs<br />

recipere, recipere vom dem sich das Wort Rezeption<br />

ableitet, definiert: aufnehmen, zurücknehmen,<br />

retten, versprechen, zurückziehen,<br />

annehmen, erobern, gestatten, vorbehalten,<br />

zurückerhalten.<br />

Leider ist die Pforte des <strong>Christophorus</strong><br />

Hauses – nicht zuletzt wegen der Milchglasscheiben<br />

– etwas unauffällig – „Entschuldigung,<br />

ich habe sie übersehen“.<br />

Immer wieder stürmen ortsunkundige Besucher<br />

am Empfang vorbei und stehen anschließend<br />

desorientiert im stationären Bereich<br />

oder in der Verwaltung. Besonders<br />

schwierig ist die Situation an jedem letzten<br />

Mittwoch des Monats, an dem zahlreiche

Besucher zur Informationsveranstaltung<br />

zum Thema Patientenverfügung ins Haus<br />

kommen. Trotz der Hinweisschilder verirren<br />

sich immer wieder einige Interessierte<br />

in den Gängen und wenden sich anschließend<br />

hilfesuchend an Mitarbeiter/innen<br />

des Hauses. Einem Zirkusdirektor gleich<br />

versuche ich die Scharen in den richtigen<br />

Raum zu lotsen und feiere es als Erfolg,<br />

wenn dies ohne Komplikationen gelingt.<br />

Viele Besucher, die zum ersten Mal in<br />

das <strong>Christophorus</strong>-Haus kommen, nähern<br />

sich eher vorsichtig und bleiben einen<br />

Augenblick vor der Türe stehen ehe sie eintreten:<br />

Noch einmal Luft holen, noch eine<br />

Zigarette rauchen, Ängste, Hemmschwellen<br />

überwinden. Bisweilen spüre ich ihre<br />

Nervosität, wenn sie mir an der Pforte ihr<br />

Anliegen vortragen – wer kann dies nicht<br />

verstehen in Anbetracht der Not, die sie<br />

oft zu uns führt. Ausdruck der Nervosität<br />

ist auch das häufig zu beobachtende Phänomen<br />

der Überpünktlichkeit bei Terminen<br />

für das Aufnahmeteam im stationären<br />

Bereich, die oft identisch begründet wird:<br />

„Ich wusste nicht, ob ich einen Parkplatz<br />

finden werde“. Doch schnell legt sich die<br />

Spannung, denn jeder spürt, dies ist ein<br />

ganz „normaler“, heller und freundlicher<br />

Ort, kein fremdes, unwirtliches Terrain:<br />

„Mein Gott ist das toll hier, auch schon<br />

von außen“.<br />

Die eingehenden Anrufe sind in erster<br />

Linie Anfragen für den ambulanten oder<br />

stationären Bereich. Periodenweise häufen<br />

sich aber auch Fragen zum Thema Patientenverfügung<br />

und Vorsorgevollmacht, wobei<br />

spezifisch rechtliche Fragen an Herrn<br />

Heßdörfer weitergeleitet werden, der sich<br />

seit vielen Jahren in dieser Sache ehren-<br />

amtlich für den CHV engagiert. Da das<br />

<strong>Hospiz</strong> keine Institution ist, mit der sich<br />

immer klare Vorstellungen verbinden, tasten<br />

sich einige Anrufer erst langsam vor<br />

und artikulieren ihr Anliegen entsprechend<br />

diffus: „Sie müssen wissen, ich kenne<br />

mich da nicht so aus“. Aus diesem<br />

Grund bedarf es bisweilen großer Phantasie<br />

und Geduld, um das eigentliche Anliegen<br />

zu verstehen.<br />

Andere Anrufer sehen im <strong>Hospiz</strong> eine Instanz,<br />

die für alle schwierigen Fragen im<br />

Kontext Leben und Tod zuständig ist:<br />

„Ich habe da eine Frage, die ist in gewisser<br />

Weise nicht alltäglich ...“. Eine immer<br />

wiederkehrende Frage ist dabei die<br />

Checkliste für die letzten Tage und Stunden‚<br />

die muss es doch geben! Eine Anruferin<br />

will für den eventuellen Fall eines<br />

komatösen Zustandes Vorsorge treffen<br />

und überlegt, welche Musik sie dann hören<br />

und welche Düfte sie riechen möchte.<br />

Eine rüstige Seniorin trägt sich mit dem<br />

Gedanken bei uns einzuziehen, da sie gerne<br />

etwas mehr Kontakt hätte: „Meine<br />

Freundinnen sind jetzt auch alle weggezogen“.<br />

Knifflige Fragen und Anliegen üben<br />

immer einen besonders großen Reiz aus,<br />

sind sie doch das Salz in der Suppe der alltäglichen<br />

Routine.<br />

Nein, der „Pförtnerdienst“ im <strong>Christophorus</strong>-Haus<br />

ist – von manch ruhigen<br />

Nachmittagen abgesehen – eine äußerst<br />

abwechslungsreiche Tätigkeit in einem<br />

sehr kollegialen Arbeitsumfeld. Darüber<br />

hinaus gibt es für diesen Dienst große<br />

Vorbilder: Konrad von Parzham hat es als<br />

Pförtner seines Klosters in Altötting bis<br />

zur Heiligkeit gebracht – wenn das kein<br />

Ansporn ist.<br />

17

„Bist Du da, wenn es soweit ist?“<br />

Eine Frage, die Verantwortung aufbürdet.<br />

Wird das Sterben leichter, wenn die<br />

Angst davor mitgeteilt werden kann? Wie<br />

die Tage, die Zeit, die noch bleibt, füllen,<br />

gestalten, wertvoll machen?<br />

Jede neue Begleitung ist eine neue Herausforderung.<br />

Die Erwartungen an den<br />

<strong>Hospiz</strong>helfer sind groß, besonders, wenn<br />

die Angehörigen den nahen Tod, den<br />

bevorstehenden Verlust verdrängen wollen.<br />

Alleingelassen mit seinen Depressionen,<br />

Alpträumen und Erinnerungen, der<br />

Furcht vor dem Ungewissen, den Schmerzen<br />

und dem Bewusstsein, es geht zu Ende,<br />

bringen dem Todkranken die Stunden mit<br />

dem Begleiter aus dem <strong>Hospiz</strong> oft die einzigen<br />

Momente der Erleichterung.<br />

„Der Tod gehört zum Leben“, –<br />

ein unglaublicher Satz, wenn ihn ein<br />

Mensch, der stirbt ausspricht. Das Unabänderliche<br />

akzeptieren, „das Beste daraus<br />

machen“ – das wollte Traudl S. in ihren<br />

18<br />

Der Tod gehört zum Leben<br />

Von Uve Hirsch<br />

letzten Lebensmonaten. Sie spürte „es<br />

geht nicht mehr lang“, soviel war noch zu<br />

klären und zu ordnen. Mit der Vergangenheit<br />

abschließen, der Flucht aus Breslau<br />

nach München, dem längst verstorbenen,<br />

ständig untreuen Ehemann, den<br />

wenigen noch verbliebenen Bekannten<br />

und Freunden. Für mich, der sie über<br />

zwei Jahre lang als <strong>Hospiz</strong>helfer begleitet<br />

hatte, ein beklemmendes Gefühl, mit<br />

Traudl beim Steinmetz ihren Grabstein<br />

auszusuchen, im Friedhofsamt die Grabstelle<br />

auszuwählen und beim Bestattungsdienst<br />

den Sarg, Blumenschmuck, Musik,<br />

Trauerkarten, die Beerdigungszeremonie<br />

zu bestellen und gleich zu bezahlen. Mit<br />

derselben Geschäftigkeit, mit der sie<br />

früher im Supermarkt einkaufte, wollte<br />

sie<br />

„dass alles geregelt ist“.<br />

„Ich will Niemandem zur Last fallen“<br />

wiederholte sie ständig.<br />

Wir hatten viel unternommen miteinander<br />

bei meinen Besuchen. Musik war<br />

Traudls Leidenschaft. Von einem uralten,<br />

krächzenden Grammophon hörten wir Elvis<br />

Presley und die Beatles, aber auch Carmina<br />

Burana oder die Zauberflöte.<br />

Es gelang mir mit dem Hinweis, einer<br />

85jährigen, todkranken alten Dame einen<br />

letzten Wunsch erfüllen zu wollen, Karten<br />

für die ständig ausverkaufte Johann-<br />

Strauß-Operette Fledermaus zu ergattern.<br />

Selbst eine Fahrt mit dem Rollator im<br />

Riesenrad auf dem Oktoberfest war noch

möglich. Erstaunlich, zu welchen Anstrengungen<br />

Traudl fähig war, die sonst oft<br />

tagelang, vollgepumpt mit Schmerz- und<br />

Beruhigungsmitteln, im Bett lag.<br />

„Warum machst du das?“<br />

hat sie mich oft gefragt. Sie konnte nur<br />

schwer begreifen, dass ihre Freude, ihr<br />

Mut, ihre Lebenslust mir immer wieder<br />

Bild Seite 18 und 19: Alter Friedhof in Arolsen (Hessen)<br />

Erfolgserlebnisse brachten, für die ich ihr<br />

bis heute dankbar bin.<br />

Mit dem Bewusstsein, der Tod gehört zum<br />

Leben, konnte Traudl S., als es soweit war,<br />

ohne Klagen Abschied nehmen. Und sie<br />

bleibt mir als Vorbild in Erinnerung, wie<br />

auch die letzten Tage unseres Daseins sinnvoll<br />

und würdig gestaltet werden können.<br />

19

Und wenn du auch dreitausend Jahre<br />

lebtest, so bedenke doch, dass du nur das<br />

Leben verlierst, das du gerade im jetzigen<br />

Moment lebst; das längste Leben ist mit<br />

dem kürzesten im Angesicht des Todes<br />

vollkommen gleich.<br />

Der gegenwärtige Zeitpunkt ist für alle<br />

von gleicher Dauer, wie ungleich auch immer<br />

die Vergangenheit gewesen sein mag.<br />

Mit dem Tod verlierst du nur den jetzigen<br />

Augenblick.<br />

Niemand kann die Vergangenheit oder die<br />

Zukunft verlieren, denn wie sollte man<br />

ihm das rauben können, was er nicht besitzt?<br />

20<br />

Marc Aurel –<br />

Büste in Rom<br />

Marc Aurel – Selbstbetrachtungen<br />

Man muss sich also diese beiden Wahrheiten<br />

merken:<br />

Die eine, dass sich alles im ewigen Kreislauf<br />

befindet, und dass es keine Bedeutung<br />

für unser Leben hat, dieselben Dinge immer<br />

und immer wieder zu erleben.<br />

Die andere, dass der im höchsten Lebensalter<br />

und der sehr jung Sterbende das<br />

Gleiche verlieren: Sie verlieren nur den<br />

gegenwärtigen Zeitpunkt, weil sie nur diesen<br />

allein besitzen, und weil man das, was<br />

man nicht besitzt, nicht verlieren kann.<br />

Zweites Buch, 14. Kapitel

Hieronymus Bosch – Der Flug zum Himmel<br />

Das Bild beschreibt die Himmelfahrt der<br />

Verstorbenen als eine Vision himmlischer<br />

Freude. Die Seelen der Toten entledigen<br />

sich ihrer sterblichen Hüllen, und die von<br />

göttlicher Gnade gesegneten Seelen schweben<br />

durch die Nacht dem Licht entgegen.<br />

Begleitet und geführt werden sie von zwei<br />

Engeln und voller Sehnsucht blicken sie<br />

aufwärts.<br />

Der Tod wird hier als Tunnel aus Licht<br />

symbolisiert, an dessen Ende vertraute Wesen<br />

aus Licht warten.<br />

Hieronymus Bosch:<br />

Der Flug zum Himmel, 1500-1504.<br />

Bildquelle: http://de.wikipedia.org/w/index.<br />

21

Seit ihren Anfängen haben alle Hochkulturen<br />

den Tod zu ihrem Thema gemacht,<br />

seiner Erklärung und Gestaltung größte<br />

produktive Kräfte gewidmet. Schon<br />

früh, im alten Ägypten etwa, verwandte<br />

man Phantasie und Mühe darauf, die<br />

Rohheit des Sterbens durch Riten zu<br />

mildern, die Endgültigkeit des Todes<br />

durch die Hoffnung auf ein Danach in<br />

Frage zu stellen. Das Bild war an diesem<br />

Prozess kultureller Sublimierung von Anfang<br />

an beteiligt. Totenbilder und Bilder<br />

für den Tod gehören zu den ältesten<br />

künstlerischen Zeugnissen, die wir besitzen.<br />

Die Frage nach den Anfängen realistischer<br />

Totendarstellung führt uns in die<br />

Epoche der Renaissance. Um das Jahr<br />

1500 entdeckten Künstler wie Leonardo<br />

da Vinci und Albrecht Dürer in der Anatomie<br />

eine der Grundlagen der bildenden<br />

Kunst. Das genaue Studium des<br />

menschlichen Körpers, wie es nur die damals<br />

noch heftig umstrittene Sektion<br />

von Leichnamen ermöglichte, setzte<br />

neue Maßstäbe für den Schönheitskanon<br />

der Künste; es beeinflusste etwa die Proportionslehre<br />

und die Aktdarstellung der<br />

beginnenden Neuzeit.<br />

Zum wichtigsten Träger von Totenporträts<br />

wurde in der westlichen Kunsttradition<br />

das plastische Grabmal. Schon die<br />

Etrusker setzten lebensgroße Porträtstatuen<br />

auf Sarkophage, um spätere Generationen<br />

an ihre verstorbenen Vorfahren zu<br />

22<br />

Totenbilder, Thema aller Hochkulturen<br />

Von Andreas Tönnesmann<br />

erinnern. In der christlichen Kultur fanden<br />

anspruchsvolle Grabmäler bis ins 19.<br />

Jahrhundert meist in Kirchen, seltener<br />

auf Friedhöfen Platz. Auf diese Weise<br />

standen sie den Gläubigen ständig vor<br />

Augen und regten zu liturgischem Gebet<br />

für die Seelen an. In Mittelalter und früher<br />

Neuzeit hatte das Grabmal darüber<br />

hinaus repräsentative Aufgaben zu erfüllen<br />

– es garantiert nicht nur die geistliche,<br />

sondern auch die weltliche ,memoria‘<br />

der Toten. Aus entsprechenden<br />

Rücksichtnahmen erklärt sich, weshalb<br />

die Liegefiguren, die fast immer zum<br />

Aldo Rossi, Friedhof San Cataldo in Modena,<br />

erbaut 1972-1984<br />

Grabmal gehören, in aller Regel eher<br />

Schlafende als Tote zu zeigen scheinen.<br />

Gleichwohl ist der Tod auch für viele<br />

moderne Künstler eines der großen, herausfordernden<br />

Themen geblieben. 1971<br />

schrieb die Stadt Modena in Norditalien<br />

einen landesweiten Wettbewerb für die<br />

Erweiterung ihres alten Friedhofes aus.<br />

Den Auftrag erhielt der Mailänder Archi-

tekt Aldo Rossi (1931-1997), einer der<br />

einflussreichsten Baugestalter und Architekturtheoretiker<br />

seiner Generation. Er<br />

fand für die neue Friedhofsanlage eine<br />

ebenso karge wie sinnlich beeindruckende<br />

Form. Der geometrisch streng kalkulierte<br />

Grundriss gleicht in der rippenförmigen<br />

Ordnung der Bauzeilen einem<br />

menschlichen Skelett. Funktionales<br />

Grundelement sind in vielfacher Wieder-<br />

holung langgezogene, mehrstöckige Totenhäuser,<br />

in deren Wände nach italienischer<br />

– letztlich antiker – Tradition unzählige<br />

Grabkammern eingelassen sind.<br />

Der Verfasser, Dr. phil. Andreas Tönnesmann ist<br />

ordentlicher Professor für Kunst- und Architekturgeschichte<br />

an der Eidgenössischen Technischen<br />

Hochschule Zürich.<br />

San Cataldo – Innenansicht<br />

23

28. April 2012<br />

Zweimal in der Woche besuche ich Frau B.<br />

in einem Altenheim in München, sie ist<br />

krebskrank im fortgeschrittenen Stadium.<br />

Kurz bevor ich aufbrechen möchte, kommt<br />

eine Schwester, um sie mit dem Rollstuhl<br />

in den Speisesaal zu bringen. Da ich noch<br />

Zeit habe, begleite ich Frau B. dorthin. Der<br />

Rollstuhl wird an einen Tisch geschoben,<br />

an dem schon Frau G. sitzt. Ich kenne Frau<br />

G. und habe einmal miterlebt, wie sie im<br />

ganzen Haus gesucht wurde. Ich hole mir<br />

einen Stuhl vom Nachbartisch und setze<br />

mich zu den beiden Frauen.<br />

Auf dem Tisch stehen zwei Gläser und ein<br />

Krug mit Saft.<br />

Die Schwester bringt für die beiden Frauen<br />

eine Schüssel mit Brei. Sie fragt mich,<br />

ob ich auch Brei haben wolle. Ich verneine.<br />

Frau G. will aufstehen. Die Schwester ruft<br />

ihr zu: „Frau G., bleiben Sie doch sitzen,<br />

bis Sie aufgegessen haben!“ Frau G. setzt<br />

sich widerspruchslos wieder hin.<br />

Die Schwester bringt mir ein Glas und<br />

einen Teller mit Schwarzbrot und Butter.<br />

Frau G. schaut sehnsüchtig auf meinen<br />

Teller. Ich lege zwei Butterbrotstücke auf<br />

ihren Teller, dann proste ich meinen beiden<br />

Tischnachbarinnen zu. Frau B. hebt<br />

ihr Glas und sagt „zum Wohl“ – Frau G.<br />

nimmt eines der beiden Brotstücke und<br />

stößt damit an.<br />

24<br />

<strong>Hospiz</strong>helfer-Tagebuch<br />

Von Elisabeth Hofmann<br />

Frau G. will wieder aufstehen. Ich sage:<br />

„Bleiben Sie doch bei uns, allein schmeckt<br />

es uns nicht“. Frau G. setzt sich wieder<br />

hin.<br />

Frau B. hat etwas von dem Brei an die<br />

Backe geschmiert. Ich gebe ihr eine der<br />

zwei Papierservietten, die auf dem Tisch<br />

liegen. Sie zerteilt die Serviette in kleine<br />

Stücke, die sie fein säuberlich neben der<br />

Breischüssel aufreiht. Ich sage zu Frau B.<br />

„Sie müssen nicht sparen, sie können ruhig<br />

die ganze Serviette nehmen“.<br />

Nach einer Zeit sehe ich, dass bei Frau B.<br />

etwas Weißes aus dem Mundwinkel hängt.<br />

Plötzlich realisiere ich, dass die ganze<br />

Papierserviette stückchenweise im Mund<br />

verschwunden ist. Schnell nehme ich die<br />

zweite Serviette, die noch auf dem Tisch<br />

liegt, an mich.<br />

Ich verabschiede mich von Frau B. und<br />

Frau G. und bedanke mich bei der<br />

Schwester.<br />

Ich hoffe, dass Frau B. die Papierserviette<br />

problemlos verdaut hat und dass Frau G.<br />

noch einige Zeit am Tisch sitzengeblieben<br />

ist.<br />

Meine Hochachtung vor dem Pflegepersonal<br />

ist nochmals gestiegen.

1. Mai 2012<br />

Ich werde von der Familie angerufen, dass<br />

Frau B. gestorben sei.<br />

Mit einem Strauß Flieder fahre ich in das<br />

Heim, um von Frau B. Abschied zu nehmen.<br />

Das Zimmer von Frau B. wird für<br />

mich aufgeschlossen. Ich stelle meinen<br />

Flieder in dem Marme<strong>laden</strong>glas, das ich<br />

von zuhause mitgebracht hatte, auf das<br />

Nachtkästchen. Frau B. ist mit einer<br />

schwarz-weißen Bluse bekleidet. Die Hände<br />

liegen unter der Bettdecke – alles ist<br />

sauber und ordentlich.<br />

Während ich am Bett von Frau B. sitze,<br />

klopft es. Es ist Herr Z., der junge Stationsleiter:<br />

„Die Herren vom Bestattungsdienst<br />

sind da“. Herr Z. will Platz für den<br />

Sarg schaffen und wirft dabei das Telefon<br />

vom Nachtkästchen. Die Batterien kullern<br />

unter das Bett. Herr Z. entschuldigt sich:<br />

„Ich vertrag das nicht“. Er verlässt rasch<br />

das Zimmer.<br />

Die beiden Bestatter sind sehr freundlich,<br />

sie halten mich für eine Angehörige. Ich<br />

sage, dass ich eine <strong>Hospiz</strong>helferin sei. Sie<br />

ziehen Frau B. ein weißes Spitzenhemd an<br />

und fahren ihr mit einem Kamm durch die<br />

Haare. Geschickt nehmen sie der Verstorbenen<br />

die Ohrringe und den Ehering ab.<br />

Ich gebe Frau B. einen Fliederzweig in die<br />

Hand und mache ein Foto von den Händen.<br />

Die Bestatter geben mir den Schmuck<br />

der Verstorbenen und verabschieden sich<br />

freundlich.<br />

Ich hebe die Teile des Telefons und die Batterien<br />

vom Boden auf und setze das Telefon<br />

wieder zusammen. Es funktioniert<br />

noch.<br />

Auf dem Gang treffe ich Herrn Z. und händige<br />

ihm den Schmuck von Frau B. aus.<br />

Herr Z. sagt: „Ich weiß, dass das Sterben zu<br />

unserem Beruf gehört – aber ich kann das<br />

nicht sehen, das gelbe Gesicht …“. Ich versuche<br />

ihn zu trösten und erzähle ihm von<br />

meiner ersten Begegnung mit einer Sterbenden.<br />

Ich frage nach seinem Alter – er ist<br />

26. Ich bin 76 – da habe ich einen Vorsprung<br />

von 50 Jahren.<br />

Später schicke ich den Angehörigen das<br />

Foto der Verstorbenen mit dem Fliederzweig<br />

in den Händen.<br />

25

Bereichert …<br />

Um eine ganz besondere Erfahrung wurde<br />

ich in den 22 Wochen beim <strong>Christophorus</strong><br />

<strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong> bereichert.<br />

Nachdem ich im Herbst vor zwei Jahren<br />

begonnen hatte, „Soziale Arbeit“ an der<br />

Katholischen Stiftungsfachhochschule zu<br />

studieren, war es an der Zeit, mein Praxissemester<br />

zu absolvieren. Gar nicht so<br />

leicht, sich für einen Bereich zu entscheiden,<br />

da es im gesamten Studium nur eine<br />

einzige Möglichkeit gibt, Praxiserfahrung<br />

zu sammeln. Meine ursprüngliche Planung,<br />

diese Zeit im Ausland zu verbringen,<br />

hatte nicht geklappt und im Nachhinein<br />

denke ich, dass das wohl so sein<br />

sollte und auch gut so war ...<br />

Seit Januar 2009 arbeite ich in Großhadern<br />

auf der Palliativstation und es gefällt<br />

mir dort ausnehmend gut. Jeden Tag<br />

lernt man unglaubliche Menschen kennen<br />

und jeden Tag darf ich für mein weiteres<br />

Leben dazulernen. So habe ich mich gefragt,<br />

ob ich in diesem Bereich, in dem ich<br />

gerne auch nach meinem Studium tätig<br />

sein würde, meinen Horizont erweitern<br />

möchte oder ob ich doch lieber das Praktikum<br />

nutzen sollte, ganz neue Erfahrungen<br />

zu sammeln. Aus diversen Gründen<br />

habe ich mich für die erste Option entschieden.<br />

Für mich war es spannend, die Menschen<br />

zu treffen, mit denen ich zuvor das ein<br />

26<br />

Ein Praktikum im CHV<br />

Von Anja Beckendorf<br />

oder andere Mal telefoniert hatte, wenn es<br />

z.B. um die Verlegung eines Patienten in<br />

das <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> ging. Aufregend,<br />

eine ganz neue Seite des Palliativbereiches<br />

kennenzulernen. Je näher der erste<br />

Tag rückte, desto mehr bibberte ich jedoch<br />

auch, ob ich mich mit den Leuten verstehen<br />

würde und ob ich ihre Erwartungen<br />

erfüllen könne. Natürlich wollte ich nicht<br />

als „Kollegin“ versagen.<br />

Doch bereits am ersten Tag waren diese<br />

Sorgen passé. Alle begrüßten mich so herzlich<br />

und offen, niemand gab mir das Gefühl<br />

„nur“ Praktikantin zu sein. Dies hat<br />

sich durch die kompletten Monate durchgezogen<br />

und nahm viel Druck von mir.<br />

Nach lediglich einem halben Jahr als Praktikantin<br />

hatte ich das Gefühl, „mein“<br />

Team verlassen zu müssen.<br />

Obwohl ich drei Jahre im selben Bereich<br />

tätig gewesen war, stellte der ambulante<br />

Bereich überraschend viel Neuland für<br />

mich dar. Ich sah mich ganz neuen Herausforderungen<br />

gegenüber, über die ich<br />

mir zuvor gar keine Gedanken gemacht<br />

hatte. Im Krankenhaus konnte ich stets<br />

alle Hilfsmittel oder helfenden Hände vor<br />

Ort nutzen sobald ich sie brauchte. Dies<br />

war nun völlig anders. Ich bewundere die<br />

Kreativität und die Flexibilität, die in diesem<br />

Bereich eingebracht werden müssen.<br />

Dies gilt sowohl für die haupt-, als auch<br />

für die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen.<br />

Jeden Tag habe ich es aufs Neue genossen,<br />

Menschen und ihre Lebenssituationen

kennenzulernen. Schließlich ist es nicht<br />

selbstverständlich, jemanden in seinem<br />

ganz persönlichen Zufluchtsort – seiner<br />

Wohnung – begegnen zu dürfen. Und<br />

doch denke ich, dass gerade dies die Arbeit<br />

so besonders und wertvoll macht: Erfahrungen<br />

teilen zu dürfen und Menschen<br />

auf ihrem Weg unterstützen zu können.<br />

Dies gilt aber nicht nur für die kranken<br />

Menschen und ihre Zugehörigen, sondern<br />

ebenso für die <strong>Hospiz</strong>helfer/innen, die<br />

sich aus unterschiedlichsten Beweggründen<br />

für dieses Ehrenamt beim CHV entschieden<br />

haben. Auch diesbezüglich werde<br />

ich einige Geschichten in Erinnerung<br />

behalten.<br />

Die Zeit meines Praktikums war eine sehr<br />

bewegte für den <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong>.<br />

Personelle Veränderungen, Krankheit<br />

und Versterben von geschätzten Menschen,<br />

aber auch freudige Ereignisse, prägten die<br />

Wochen. Auch in diesem Zusammenhang<br />

erlebte ich es als bewegend, wie wertschätzend<br />

alle miteinander umgingen, auch wenn<br />

die Grenzen das ein oder andere Mal mit<br />

Sicherheit erreicht waren.<br />

Für dies alles ein ganz, ganz liebes Dankeschön.<br />

Ich hatte eine wunderbare Zeit<br />

beim CHV und werde sehr viel für mein<br />

weiteres Leben mitnehmen.<br />

Krankenzimmer im <strong>Hospiz</strong><br />

27

28<br />

Sterben in Deutschland –<br />

Wissen und Einstellungen zum Sterben<br />

Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung des DHPV<br />

Wo steht unsere Gesellschaft rund 30 Jahre<br />

nach dem Beginn der <strong>Hospiz</strong>bewegung<br />

und der Entwicklung der Palliativmedizin<br />

in Deutschland? In wieweit setzen sich die<br />

Menschen mit Sterben und Tod auseinander?<br />

Was wissen sie über <strong>Hospiz</strong>? Und was<br />

bedeutet das für ihr eigenes Sterben?<br />

Immerhin geben 39% der Befragten an,<br />

dass Sterben und Tod in ihrem persönlichen<br />

Umfeld eine große bis sehr große<br />

Rolle spielt. Das ist nahezu jeder zweite der<br />

Befragten. 83% haben bereits Erfahrung<br />

mit dem Sterben eines nahestehenden<br />

Menschen gemacht. 54%, also ebenfalls<br />

mehr als die Hälfte der Befragten, geben<br />

an, sich über das eigene Sterben häufig<br />

bzw. ab und zu Gedanken gemacht zu haben.<br />

Dies variiert innerhalb der Altersgruppen,<br />

aber bereits junge Menschen zwischen<br />

18 und 29 Jahren bestätigen dies zu<br />

48%. D.h., Menschen werden in ihrem<br />

Alltag, ihren Familien und in ihrem Beruf<br />

mit Sterben und Tod konfrontiert. Dem-<br />

gegenüber steht die Auseinandersetzung in<br />

der Gesellschaft, die von vielen Menschen<br />

bei weitem nicht als ausreichend empfunden<br />

wird. Mehr als die Hälfte, das sind<br />

58% der Befragten, gibt an, dass sich die<br />

Gesellschaft mit dem Thema zu wenig befasst.<br />

Das heißt, den konkreten, individuellen<br />

Erfahrungen der einzelnen Menschen<br />

steht die weitgehende Sprachlosigkeit innerhalb<br />

der Gesellschaft gegenüber.<br />

Gefragt danach, wo sie sterben wollen, geben<br />

66% der Befragten, die sich bereits<br />

über ihr eigenes Sterben Gedanken gemacht<br />

haben, an, zuhause sterben zu wollen,<br />

18% sagen, dass sie in einer Einrichtung<br />

zur Betreuung schwerstkranker und<br />

sterbender Menschen sterben wollen. Die<br />

Zahlen belegen, was im <strong>Hospiz</strong>- und Palliativbereich<br />

bereits als Erfahrungswissen<br />

weitergegeben wird: Der überwiegende<br />

Teil der Bevölkerung möchte zuhause<br />

sterben.

89% der Befragten geben an, vom Begriff<br />

<strong>Hospiz</strong> gehört zu haben und 66% können<br />

den Begriff richtig einordnen. Diese Ergebnisse<br />

bestätigen den hohen Bekanntheitsgrad<br />

der <strong>Hospiz</strong>bewegung. Ca.<br />

80.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich<br />

in diesem Bereich, die damit auch<br />

ihr persönliches Umfeld mit dem Thema<br />

in Berührung bringen.<br />

Das Abfassen einer Patientenverfügung ist<br />

ein wichtiges Thema in unserer Bevölkerung:<br />

26% der Befragten haben eine Patientenverfügung<br />

verfasst, 43% haben schon einmal<br />

ernsthaft darüber nachgedacht.<br />

Sowohl beim Abfassen der Patientenverfügung<br />

als auch bei der ernsthaften Auseinandersetzung<br />

mit einer solchen spielt das<br />

Lebensalter eine wesentliche Rolle: So haben<br />

42% der Menschen über 60 Jahre eine<br />

Patientenverfügung und 52% der 50 bis<br />

59-Jährigen bzw. 43% der über 60-jährigen<br />

Menschen haben ernsthaft darüber<br />

nachgedacht. Diese Ergebnisse sind auch<br />

deshalb von Bedeutung, weil die Auseinandersetzung<br />

mit diesen Fragen zugleich<br />

den Dialog in unserer Gesellschaft über<br />

Leben und Tod fördert.<br />

Die Befragten würden sich bei der Suche<br />

nach einem Platz in einer Palliativeinrichtung<br />

bzw. <strong>Hospiz</strong>einrichtung am häufigsten<br />

an ihre Hausärztin / ihren Hausarzt<br />

wenden.<br />

Den Hausärzten kommt nach wie vor eine<br />

entscheidende Rolle bei der Betreuung ihrer<br />

Patientinnen und Patienten in dieser<br />

29

letzten Lebensphase zu. In den komplexen<br />

Versorgungsstrukturen ist es häufig nicht<br />

einfach für Menschen, das für sie richtige<br />

Versorgungsangebot zu finden. Der Hausarzt,<br />

bzw. die Hausärztin hat hier eine<br />

zentrale Rolle. Aufgrund dieser Türöffnerfunktion<br />

ist es wichtig, dass Hausärztinnen<br />

und Hausärzte über die <strong>Hospiz</strong>- und<br />

Palliativangebote selbst gut informiert<br />

sind, damit sie ihre Patientinnen und Patienten<br />

über <strong>Hospiz</strong>- und Palliativarbeit<br />

und die Möglichkeit hospizlich-palliativer<br />

Betreuung kompetent beraten können.<br />

30<br />

Der Deutsche <strong>Hospiz</strong>- und Palliativ-Verband,<br />

Dachverband von über 1.000 <strong>Hospiz</strong>vereinen<br />

und Palliativeinrichtungen mit<br />

inzwischen rund 80.000 Ehrenamtlichen<br />

und zahlreichen hauptamtlich Engagierten,<br />

wurde im Jahre 1992 gegründet. Er vertritt<br />

deren Interessen und die Belange der<br />

schwerstkranken und sterbenden Menschen<br />

gegenüber Politik und Gesundheitswesen.<br />

ARD-Themenwoche<br />

17. bis 23. November 2012<br />

Im Fernsehen, im Radio, im Internet<br />

Unter dem Motto „Leben mit dem Tod“ soll die ARD-Themenwoche 2012 helfen, Sprachlosigkeit<br />

im Angesicht von Tod und Trauer zu überwinden und dem Verdrängen entgegenzuwirken.<br />

Mit sorgfältig ausgewählten Spielfilmen, Reportagen, Dokumentationen, Features,<br />

Diskussionen und Interaktionen im Ersten und in den Dritten Programmen will die ARD<br />

starke emotionale Akzente setzen und die Zuschauer und Hörer umfassend informieren<br />

und beraten.<br />

Drei inhaltliche Schwerpunkte<br />

Drei inhaltliche Schwerpunkte, die sich im Ersten, in den Dritten Programmen, im Radio<br />

und im Internet wiederfinden: „Wie wir umgehen mit dem Tod“, „Wie wir sterben wollen“<br />

und „Was am Ende bleibt“.<br />

Im ersten Schwerpunkt „Wie wir umgehen mit dem Tod“ steht das Verhältnis der Menschen<br />

zum Tod im Mittelpunkt: Welche Rolle spielt der Tod in unseren Köpfen, wann und<br />

wie kommt er dort vor, wie reden wir darüber? Obwohl wir von unserem Ende wissen, verdrängen<br />

wir es, sprechen nicht darüber. Der Schwerpunkt soll Tabus bewusst machen,<br />

gezielt hinterfragen und zur Überwindung der allgemeinen Sprachlosigkeit beitragen.<br />

Im zweiten Schwerpunkt „Wie wir sterben wollen“ steht der Sterbeprozess im Mittelpunkt:<br />

Die Entscheidung darüber, wie, wo und wann gestorben wird, fällt auf Grundlage moralischer,<br />

juristischer und religiöser Urteile sowie gesellschaftlicher Normen und politischer<br />

Rahmenbedingungen. Die Frage der Selbstbestimmung ist dabei ein zentrales Thema.

Aber: Mehr als die Hälfte aller Deutschen haben keine Erfahrung mit Sterben<br />

und Tod, sie wissen nicht, wie man tröstet und trauert, obwohl die Gesellschaft<br />

zunehmend altert. Der Schwerpunkt soll Menschen aufklären. Er regt zudem<br />

die Diskussion über würdevolles Sterben als gesellschaftliche Aufgabe an.<br />

Im dritten Schwerpunkt „Was am Ende bleibt“ wird diskutiert, was bleibt, wenn<br />

jemand gestorben ist – physisch und mental. Denn die Auseinandersetzung mit<br />

dem Ende ist immer verbunden mit dem<br />

Nachdenken über unser Leben, unsere Beziehungen<br />

und Bilanzen. Der Schwerpunkt<br />

soll entsprechend Jung und Alt zu einer eigenen<br />

Zwischenbilanz ihres Lebens anregen.<br />

Er soll Denkanstöße liefern, sich mit der<br />

Vorstellung vom eigenen Ende zu beschäftigen<br />

und darüber mit anderen ins Gespräch<br />

zu kommen. Was bleibt von mir? Was soll<br />

bleiben, in Erinnerungen, in Lebenszeugnissen,<br />

im Internet?<br />

Im Rahmen dieser Themenwoche sendet die ARD im<br />

ersten Programm am<br />

21. November um 20.15 Uhr<br />

den Film „Blaubeerblau“, den wir Ihnen sehr empfehlen.<br />

Es handelt sich um einen Spielfilm, dessen Handlung wesentlich in einem <strong>Hospiz</strong><br />

stattfindet. Rainer Kaufmann, der Regisseur, hat sich vor Drehbeginn nicht<br />

nur in einem langen Gespräch mit uns im <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> ausführlich<br />

über alles, was in einem <strong>Hospiz</strong> wichtig ist, informiert, sondern uns auch das<br />

Drehbuch vorab zum Lesen gegeben. Der Film ist sehr gelungen und wurde bei<br />

den 48. Hugo TV Awards des Chicago International Filmfestival als bestes TV-<br />

Drama ausgezeichnet. Beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen bekam<br />

er den Publikumspreis.<br />

Auch der Deutsche <strong>Hospiz</strong>- und Palliativ-Verband (DHPV) überreicht seinen<br />

jährlichen Medienpreis am 18. Oktober in Berlin an die ARD für die Themenwoche<br />

Leben mit dem Tod. Tod Wir sind sehr dankbar, dass die Themen <strong>Hospiz</strong>- und<br />

Palliativversorgung, Sterben und Trauer sowohl im Erwachsenenbereich als<br />

auch im Kinderbereich immer wieder einen Platz in den Medien erhalten und<br />

mit dieser Schwerpunktwoche vielfältig darüber informiert wird. Leider wissen<br />

immer noch zu wenige Menschen, dass sie alle unter bestimmten Voraussetzungen<br />

einen Anspruch auf eine ambulante oder stationäre <strong>Hospiz</strong>- und Palliativversorgung<br />

haben. Angelika Westrich<br />

31

32<br />

Eine Quelle ist versiegt – Abschied von Jürgen Wälde<br />

Es war zu Beginn der Sommerferien im<br />

letzten Jahr, als Jürgen Wälde, 50 Jahre<br />

alt, von einer Krebs-Diagnose getroffen<br />

wurde. Nach einem Jahr, das ihm und<br />

seiner Familie viel Kraft abforderte, war<br />

seine Lebensenergie erschöpft. Seine<br />

Familie, aber auch wir, die <strong>Hospiz</strong>helfer/innen<br />

und Kollegen und Kolleginnen,<br />

bleiben erschüttert, fassungslos,<br />

aber auch dankbar zurück.<br />

Jürgen Wälde war nach seiner theologisch-pastoralen<br />

Ausbildung und seelsorgerlichen<br />

Tätigkeit zum Studium der<br />

Sozialen Arbeit gekommen und eröffnete<br />

als erster sog. „Jahrespraktikant“<br />

der Sozialen Arbeit eine Tradition.<br />

Schnell wurde nach seinem Einstieg in<br />

die Hauptamtlichkeit im Jahr 1997<br />

spürbar, welche Bereicherung Jürgen<br />

† 12. September 2012<br />

für das gesamte <strong>Hospiz</strong>-Team darstellte.<br />

Seine Liebenswürdigkeit, seine aufmerksam<br />

ruhige, kritische und bisweilen<br />

skeptische Sichtweise und Haltung<br />

tat allen, die ihm begegneten und mit<br />

ihm arbeiteten, gut. Seine Entschlossenheit,<br />

Ernsthaftigkeit, sein Suchen<br />

und Fragen bewegten Viele und Vieles.<br />

Sehr klar und unmissverständlich war<br />

sein kritischer Geist, der uns auf unsere<br />

offenen „Baustellen“ hinwies und zur<br />

Gründlichkeit mahnte. Eine seiner<br />

wichtigsten Lebensadern blieb ihm bis<br />

zuletzt erhalten, der Humor. Nicht oft,<br />

aber jeweils mit nachhaltiger Wirkung<br />

und Stoßkraft gelang es ihm, in kabarettistischer<br />

Hochform ernste Dinge<br />

humorvoll aufs Korn zu nehmen. Sein<br />

„Herr Pfleiderer“ geht in die CHV-Geschichte<br />

ein.

Beruflich galt von Anfang an seine<br />

Achtsamkeit den ehrenamtlichen <strong>Hospiz</strong>helfer/innen,<br />

deren Schulung, Fortbildung<br />

und Begleitung. Über viele<br />

Jahre schrieb er dreimal jährlich die<br />

<strong>Hospiz</strong>helfer-Briefe und bereitete viele<br />

Veranstaltungen vor. Viele werden ihm<br />

dafür immer dankbar sein. „Jürgen hat<br />

mir beigebracht, dass ich nicht das ganze<br />

Leid der Welt tragen kann!“ Wir haben<br />

viel von ihm gelernt.<br />

Er zeichnete von Anfang an verantwortlich<br />

für die Qualifizierungskurse<br />

für die Koordinatoren-Tätigkeit in den<br />

ambulanten <strong>Hospiz</strong>diensten. Seit 1999<br />

bildete er eine Säule der <strong>Hospiz</strong>philosophie<br />

und -praxis in der <strong>Christophorus</strong><br />

Akademie. Sogar im letzten Jahr seiner<br />

Krankheit setzte er die Kursleitung fort,<br />

soweit ihm das seine körperliche Verfassung<br />

noch erlaubte. Die Vorsitzende<br />

des Bayerischen <strong>Hospiz</strong>- und Palliativverbandes<br />

dankt ihm für 4 Jahre Vorstandstätigkeit<br />

bis 2011 und hebt „seine<br />

Ruhe, Kompetenz, seine wunderbar<br />

hintergründige Art und seine herzliche<br />

Zugewandtheit“ hervor: „Er war ein<br />

besonders sympathischer Mensch, der<br />

sich durch seine Liebenswürdigkeit und<br />

seine große Begabung, achtsam zuzuhören,<br />

Wertschätzung zu geben und<br />

vermittelnd zu wirken, auszeichnete.<br />

… Er war auch immer bereit, sein Wissen<br />

und seine Erfahrung mit anderen<br />

zu teilen … Viele Koordinatoren und<br />

<strong>Hospiz</strong>begleiter kennen ihn von Seminaren<br />

und Fachtagen in ganz Bayern,<br />

denen er durch seine herzerfrischende<br />

und praktische Art stets eine besondere<br />

Note gab. Wir sind dankbar, dass er<br />

jahrelang die Entwicklung des BHPV<br />

mitbestimmt hat und wir dabei viel von<br />

ihm lernen konnten.“<br />

Seine letzte berufliche Begeisterung<br />

galt der systemischen Trauerbegleitung.<br />

Mit großer Umsicht und Ruhe<br />

war er ein verlässlicher Ansprechpartner<br />

für die Trauernden. In vielen Einzelgesprächen,<br />

persönlich oder am Telefon,<br />

baute er mit seinen Kolleginnen<br />

dieses Angebot im CHV neu auf und<br />

wurde Menschen in Not zu einer<br />

großen Stütze und zum wertvollen<br />

Ratgeber.<br />

Seine Kunst, die rechten Worte zu finden<br />

und Sprache zu einem Genuss werden<br />

zu lassen, fand zuletzt auch Ausdruck<br />

in Buchbeiträgen. Sein Ringen<br />

um das rechte Maß, um das rechte Tun<br />

und Lassen, um das rechte Wort, um<br />

die richtige Richtung von <strong>Hospiz</strong>- und<br />

Palliativarbeit in Lehre und Praxis hat<br />

viele beeinflusst, hat Vielen vieles gegeben<br />

und wird auf Jahre hin wirksam<br />

bleiben.<br />

Wir sind sehr dankbar.<br />

Der <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong> e.V.<br />

33

Einige von Ihnen haben mich vielleicht im<br />

<strong>Christophorus</strong>-Haus schon kurz kennengelernt<br />

– auf diesem Wege möchte ich jetzt<br />

die Gelegenheit nutzen, um mich zumindest<br />

schon einmal schriftlich vorzustellen!<br />

Mein Name ist Astrid Schneider-Eicke,<br />

ich bin Diplom-Sozialpädagogin (FH) mit<br />

Weiterbildungsstudium „Master of Social<br />

Work“ und arbeite mich seit 01.07.2012<br />

beim ambulanten <strong>Hospiz</strong>dienst des CHV<br />

ein.<br />

Mit dem Thema Krankheit und Tod wurde<br />

ich durch die Krebserkrankung meiner<br />

Mutter und den plötzlichen Tod meines<br />

Vaters schon in meiner Jugend konfrontiert.<br />

Durch mein Engagement in der<br />

kirchlichen Jugendarbeit konnte ich in<br />

diesen schweren Zeiten aber zum Glück<br />

immer auf Gesprächspartner und Unterstützung<br />

zurückgreifen.<br />

Deshalb entschied ich mich nach dem<br />

Abitur für das Studium der Sozialen Arbeit,<br />

um selbst auch in der Jugendarbeit<br />

tätig zu werden. Aber es kam anders!<br />

34<br />

Neue Mitarbeiterin im Team Soziale Arbeit<br />

Das Alten- und Pflegeheim, in dem ich<br />

während meines Studiums lange als Pflegehilfe<br />

mitgearbeitet hatte, fragte mich an,<br />

ob ich nicht die verwaiste Stelle des sozialpädagogischen<br />

Fachdienstes dort übernehmen<br />

könnte. Ich war total überrascht, aber<br />

natürlich auch sehr erfreut und sagte zu. –<br />

Irgendwann saß ich dann dort in meinem<br />

Büro und hatte eine richtige Krise: „Ich<br />

bin 24 Jahre alt, und die Leute um mich<br />

herum sterben wie die Fliegen – irgendwas<br />

läuft hier falsch.“ In einer Einzelsupervision<br />

durfte ich mir dann Unterstützung<br />

holen und in einer Aufstellung meinen<br />

Platz zwischen den Senioren, dem Tod und<br />

dem Leben suchen.<br />

Ich habe ihn gefunden, und das gibt mir<br />

immer neue Kraft und Motivation, mit<br />

Menschen auch im Angesicht von Leid<br />

und Tod noch Leben zu entdecken und zu<br />

fördern. Bisher konnte ich dabei in verschiedenen<br />

Einrichtungen der Altenhilfe –<br />

Altenheim, Betreutes Wohnen, Alten- und<br />

Service-Zentrum und in einer Fachstelle<br />

für pflegende Angehörige bei der Alzheimer<br />

Gesellschaft München – Erfahrungen<br />

sammeln.<br />

Da dabei die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen<br />

Helferinnen und Helfern immer<br />

eine große Rolle gespielt hat, freue ich mich<br />

sehr auf die Zusammenarbeit mit ihnen!<br />

PS: Der „Jugendarbeit“ bin ich ein Stück<br />

weit durch meine nebenberufliche Lehrtätigkeit<br />

für die angehenden Sozialarbeiterinnen<br />

und Sozialarbeiter an der Katholischen<br />

Stiftungsfachhochschule München<br />

dann doch noch treu geblieben …

Am En End nde de d<br />

Plötzlich ist verzuckt das Flackerlicht,<br />

Das mich lockte durch so viele Lüste,<br />

In den starren Fingern schreit die Gicht,<br />

Plötzlich steh ich wieder in der Wüste,<br />

Steppenwolf, und speie auf die Scherben<br />

Der verglühten Feste ohne Glück,<br />

Packe meinen Koffer, fahr zurück<br />

In die Steppe, denn es gilt zu sterben.<br />

Lebe wohl, vergnügte Bilderwelt,<br />

Maskenbälle, allzu süße Frauen;<br />

Hinterm Vorhang, der nun klirrend fällt,<br />

Weiß ich warten das gewohnte Grauen.<br />

Langsam geh dem Feinde ich entgegen,<br />

Eng und enger schnürt mich ein die Not.<br />

Das erschrockne Herz mit harten Schlägen<br />

Wartet, wartet, wartet auf den Tod.<br />

Hermann Hesse<br />

35

Albrecht Dürer: Ritter, Tod und Teufel<br />

36<br />

Der Tod und die Kunst –<br />

ein Abriss durch die Epochen

Albrecht Dürer: Apokalypse<br />

Hans Baldung Grien (1517):<br />

Der Tod und das Mädchen<br />

37

Jacques-Louis David: Der sterbende Marat (1773)<br />

Käthe Kollwitz: Abschied und Tod<br />

38<br />

Edvard Munch: Der Tod und das Mädchen, 1894

Wem ein Geliebtes stirbt,<br />

dem ist es wie ein Traum,<br />

die ersten Tage kommt er<br />

zu sich selber kaum.<br />

Wie er’s ertragen soll,<br />

kann er sich selbst nicht fragen;<br />

und wenn er sich besinnt,<br />

so hat er’s schon ertragen.<br />

Friedrich Rückert<br />

Hans Makart:<br />

Der Tod der Cleopatra (1875)<br />

39