Führungswechsel und Strategiewandel - Lehrstuhl für ...

Führungswechsel und Strategiewandel - Lehrstuhl für ...

Führungswechsel und Strategiewandel - Lehrstuhl für ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong><br />

Eine empirische Untersuchung bei deutschen Großunternehmen<br />

04-01<br />

Prof. Dr. Harald Hungenberg<br />

Dr. Torsten Wulf<br />

Kathrin Stengl<br />

Herausgeber:<br />

Prof. Dr. Dr. h.c. Dr.-Ing. E.h. Dietger Hahn<br />

Prof. Dr. Harald Hungenberg

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong><br />

Eine empirische Untersuchung bei deutschen Großunternehmen<br />

04-01<br />

Prof. Dr. Harald Hungenberg<br />

Dr. Torsten Wulf<br />

Kathrin Stengl<br />

Autoren<br />

Prof. Dr. Harald Hungenberg<br />

Inhaber des <strong>Lehrstuhl</strong>s <strong>für</strong> Unternehmensführung an der Friedrich-Alexander Universität<br />

Erlangen-Nürnberg <strong>und</strong> Gastprofessor an der ENPC in Paris. Wissenschaftlicher Leiter<br />

des Instituts <strong>für</strong> Unternehmungsplanung<br />

Dr. Torsten Wulf<br />

Wissenschaftlicher Assistent am <strong>Lehrstuhl</strong> <strong>für</strong> Unternehmensführung an der<br />

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg<br />

Kathrin Stengl<br />

Diplomandin am <strong>Lehrstuhl</strong> <strong>für</strong> Unternehmensführung an der Friedrich-Alexander Universität<br />

Erlangen-Nürnberg

Inhaltsverzeichnis<br />

Zusammenfassung............................................................................................2<br />

1. Die Beziehung von <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> als<br />

von der Forschung vernachlässigtes Phänomen...................................................3<br />

2. <strong>Führungswechsel</strong> als Gr<strong>und</strong>lagen des <strong>Strategiewandel</strong>s.......................................4<br />

3. Hypothesen zum Zusammenhang von <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong><br />

<strong>Strategiewandel</strong>................................................................................................6<br />

3.1. <strong>Führungswechsel</strong> als Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden.............6<br />

3.2. Arten von <strong>Führungswechsel</strong>n............................................................................7<br />

3.3. Kontingenzfaktoren der Wechsel-Wandel-Beziehung.........................................8<br />

4. Methodik der empirischen Untersuchung...........................................................13<br />

4.1 Ermittlung der Stichprobe................................................................................13<br />

4.2 Operationalisierung der Variablen...................................................................14<br />

5. Ergebnisse der empirischen Untersuchung.........................................................16<br />

5.1 Deskriptive Analyse der Stichprobe..................................................................16<br />

5.2 Ergebnisse zum Wechsel-Wandel-Zusammenhang............................................19<br />

5.3 Ergebnisse zu Moderatoren des Wechsel-Wandel-Zusammenhangs...................21<br />

6. Diskussion <strong>und</strong> Interpretation..........................................................................22<br />

7. Ausblick..........................................................................................................25<br />

Anhang...........................................................................................................27<br />

Literaturverzeichnis..........................................................................................29<br />

Zusammenfassung<br />

Der vorliegende Beitrag untersucht den Zusammenhang zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze<br />

<strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> in deutschen Großunternehmen. Die Analyse einer<br />

Stichprobe von 58 <strong>Führungswechsel</strong>n in 44 der 200 größten deutschen Unternehmen verdeutlicht,<br />

dass Wechsel in der Unternehmensspitze tatsächlich Strategieänderungen zur Folge<br />

haben <strong>und</strong> dass die Stärke dieser Veränderung von der Art des <strong>Führungswechsel</strong>s abhängt.<br />

Summary<br />

This paper analyzes the strategic consequences of executive succession in large German companies.<br />

An empirical investigation of a sample of 58 succession events in 44 of the 200 largest<br />

German companies shows that executive succession is connected to strategic change and that<br />

the extent of this change is dependent on the succession type.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 3<br />

1. Die Beziehung von <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> als von<br />

der Forschung vernachlässigtes Phänomen<br />

Spitzenführungskräften, auch als Top Manager bezeichnet, wird im Allgemeinen<br />

eine große Bedeutung <strong>für</strong> die Entwicklung <strong>und</strong> den Erfolg von Unternehmen<br />

zugesprochen. 1 Ihr Handeln bezieht sich auf viele unterschiedliche<br />

Entscheidungen, wobei sich der Einfluss der Spitzenführungskräfte insbesondere<br />

in Entscheidungen über die Unternehmensstrategie manifestiert. 2 Ein<br />

Wechsel an der Unternehmensspitze stellt daher <strong>für</strong> ein Unternehmen ein Ereignis<br />

dar, das auch zu gravierenden Veränderungen in seiner strategischen<br />

Ausrichtung führen kann. In der Tat zeigen praktische Beispiele – beispielsweise<br />

der Wechsel von Thomas Middelhoff zu Gunther Thielen bei der Bertelsmann<br />

AG im Jahre 2002 – immer wieder, dass Veränderungen in der Person<br />

des Vorstandsvorsitzenden bzw. des Vorsitzenden der Geschäftsführung bedeutende<br />

Strategieänderungen nach sich ziehen.<br />

Angesichts der praktischen Relevanz von <strong>Führungswechsel</strong>n an der Unternehmensspitze<br />

hat sich die betriebswirtschaftliche Forschung vor allem in<br />

den USA seit den sechziger Jahren intensiv mit diesem Thema beschäftigt <strong>und</strong><br />

es aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. 3 Dabei dominieren allerdings<br />

Beiträge, die sich mit den Ursachen von <strong>Führungswechsel</strong>n, persönlichen<br />

Merkmalen des Nachfolgers oder der Wechselhäufigkeit beschäftigen. Die Folgen<br />

eines <strong>Führungswechsel</strong>s werden dagegen wesentlich seltener thematisiert.<br />

Sofern Konsequenzen von <strong>Führungswechsel</strong>n untersucht werden, beschränken<br />

sich die entsprechenden Studien meist auf Erfolgswirkungen. Strategieänderungen<br />

als Folge von <strong>Führungswechsel</strong>n sind dagegen bisher nur von wenigen<br />

Autoren betrachtet worden. 4 Deren Ergebnisse zeigen jedoch, dass es durchaus<br />

Anlass <strong>für</strong> die Vermutung gibt, dass ein Wechsel an der Unternehmensspitze<br />

mit Strategieänderungen verb<strong>und</strong>en ist. 5<br />

In Deutschland ist das Thema <strong>Führungswechsel</strong> in der betriebswirtschaftlichen<br />

Forschung bisher sehr viel seltener adressiert worden als in den USA.<br />

Erst in jüngerer Zeit finden sich einige Untersuchungen, die sich mit den Ursachen,<br />

der Häufigkeit, aber auch mit den Erfolgswirkungen von Wechseln an der<br />

Spitze deutscher Unternehmen beschäftigen. Strategische Konsequenzen von<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Vgl. Gutenberg (1962), S. 60; Poensgen (1982a), S. 3; Salomo (2001), S. 33.<br />

Vgl. Schrader (1995), S. 290 ff.<br />

Vgl. Kesner/Sebora (1994), S. 336 ff.; Oesterle (1999), S. 28 ff.; Salomo (2001),<br />

S. 100 ff.<br />

Vgl. Schrader (1995), S. 198; Pitcher/Chreim/Kisfalvi (2000), S. 629.<br />

Vgl. u.a. Lant/Milliken/Batra (1992), S. 591 ff.; Miller (1993), S. 645 ff.; Wiersema<br />

(1992), S. 83 ff.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 4<br />

<strong>Führungswechsel</strong>n bei deutschen Unternehmen sind dagegen bislang noch gar<br />

nicht untersucht worden. 6<br />

Daher besteht das Ziel dieses Beitrags darin, die Ergebnisse einer empirischen<br />

Untersuchung darzustellen, in der der Zusammenhang zwischen einem<br />

Wechsel an der Unternehmensspitze – differenziert nach unterschiedlichen<br />

Wechselarten – <strong>und</strong> dem <strong>Strategiewandel</strong> bei deutschen Großunternehmen<br />

untersucht worden ist. Konkret wurden im Zeitraum 1990 bis 2000 58<br />

<strong>Führungswechsel</strong> in 44 der 200 größten deutschen Unternehmen betrachtet.<br />

Der Beitrag beginnt mit einer kurzen Betrachtung der Bedeutung von<br />

<strong>Führungswechsel</strong>n <strong>für</strong> <strong>Strategiewandel</strong> aus theoretischer Perspektive. Daraus<br />

werden im Anschluss Hypothesen zum Zusammenhang zwischen<br />

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> sowie zu den Einflussfaktoren dieser<br />

Beziehung abgeleitet. Schließlich folgen eine Beschreibung der<br />

Untersuchungsmethodik, die Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse sowie<br />

deren Diskussion <strong>und</strong> Interpretation. Der Beitrag schließt mit einem Ausblick<br />

auf den weiteren Forschungsbedarf.<br />

2. <strong>Führungswechsel</strong> als Gr<strong>und</strong>lage des <strong>Strategiewandel</strong>s<br />

Die Frage, was eine Strategie ist, wie sie entsteht <strong>und</strong> vor allem wie sie sich<br />

verändert, wird in der Betriebswirtschaftslehre nicht ganz einheitlich beantwortet.<br />

7 Die meisten Vertreter der Betriebswirtschaftslehre folgen jedoch dem so<br />

genannten entscheidungstheoretischen Ansatz, der davon ausgeht, dass Strategien<br />

die Zukunft eines Unternehmens gr<strong>und</strong>legend vorzeichnen <strong>und</strong> von den<br />

obersten Führungskräften des Unternehmens gestaltet <strong>und</strong> umgesetzt werden.<br />

Wie Strategien sich verändern, bleibt im entscheidungstheoretischen Ansatz<br />

allerdings offen. Implizit wird aber meist unterstellt, dass Strategien permanent<br />

an veränderte Umweltbedingungen angepasst werden. 8<br />

In der Praxis lässt sich jedoch beobachten, dass Unternehmen ihre Strategie<br />

nicht permanent verändern. Dazu tragen unter anderem eine mangelnde<br />

Wahrnehmung von Umweltveränderungen, organisatorische Trägheit oder<br />

interne Widerstände bei. 9 Realistischer als die Unterstellung eines kontinuierlichen<br />

Wandels scheint daher die Vorstellung zu sein, dass Unternehmen regelmäßig<br />

längere Phasen der Konstanz durchlaufen, die durch kurze Phasen strategischen<br />

Wandels unterbrochen werden. 10<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

Vgl. Oesterle (1999), S. 23 f.; Salomo (2001), S. 173 ff.<br />

Vgl. Mintzberg (1998).<br />

Vgl. Child (1972), S. 10 ff.; Chandler (1962), S. 384 ff.; Andrews (1971), S. 227 ff.<br />

Vgl. Tushman/Virany/Romanelli (1985), S 298.<br />

Vgl. Mintzberg (1978), S. 943.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 5<br />

Diese Sichtweise des <strong>Strategiewandel</strong>s entspricht dem so genannten<br />

„punctuated equilibrium“-Ansatz der Unternehmensentwicklung. 11 Die Phasen<br />

der strategischen Kontinuität (equilibrium genannt) lassen sich charakterisieren<br />

als „time spans of incremental change which elaborate a particular strategic<br />

orientation”. 12 Während dieser Zeit steht das Bestreben im Vordergr<strong>und</strong>, mit<br />

Hilfe kleinerer Anpassungen, vor allem der unterstützenden Strukturen, Systeme<br />

<strong>und</strong> Prozesse, die strategische Ausrichtung zu verfeinern <strong>und</strong> zu festigen.<br />

Die gr<strong>und</strong>legende Unternehmensstrategie bleibt dabei jedoch unberührt. 13 Eine<br />

solche Phase der Kontinuität wird in regelmäßigen Abständen (punctuated) von<br />

einer Phase des Wandels abgelöst, die gekennzeichnet ist durch kurzzeitige<br />

„simultaneous and discontinuous shifts in strategy“. 14<br />

Zahlreiche Faktoren werden in der Literatur als Gr<strong>und</strong> da<strong>für</strong> genannt, dass<br />

ein Unternehmen von einer Phase der Kontinuität in eine Phase des Wandels<br />

übergeht. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Misserfolg in der Vergangenheit,<br />

gravierende Umweltveränderungen, aber auch <strong>Führungswechsel</strong>. 15<br />

Empirische Untersuchungen geben sogar Anlass zu der Vermutung, dass<br />

Wechsel an der Unternehmensspitze als Auslöser von <strong>Strategiewandel</strong> eine<br />

ganz wichtige Rolle spielen: „Succession seems to break organizational momentum.”<br />

16 Neue Spitzenführungskräfte – so die dahinter stehende Argumentation<br />

– sind wesentlich besser als ihre Vorgänger in der Lage, die Notwendigkeit<br />

strategischer Anpassungen zu erkennen, verkrustete Denk- <strong>und</strong> Handlungsmuster<br />

zu durchbrechen, Strukturen aufzubrechen <strong>und</strong> schließlich Veränderungen<br />

zu implementieren. Darüber hinaus werden sie weniger stark mit vergangenen<br />

(Fehl-)Entscheidungen in Verbindung gebracht <strong>und</strong> sind weniger an vergangene<br />

Entscheidungen geb<strong>und</strong>en. 17 Angesichts dieser zumindest theoretisch<br />

vorhandenen Bedeutung des <strong>Führungswechsel</strong>s <strong>für</strong> strategischen Wandel erscheint<br />

eine tiefer greifende empirische Untersuchung dieses Zusammenhangs<br />

sinnvoll.<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

Vgl. Miller/Friesen (1980), S. 592 ff.; Tushman/Romanelli (1985), S. 173.<br />

Tushman/Romanelli (1985), S. 173.<br />

Vgl. Tushman/Newman/Romanelli (1991), S. 779 f.<br />

Tushman/Romanelli (1985), S. 214.<br />

Vgl. u.a. Romanelli/Tushman (1994), S. 1141ff.<br />

Miller (1993), S. 656; siehe auch Virany/Tushman/Romanelli (1985), S. 20 ff.<br />

Vgl. Occasio (1993), S. 152 ff.; Virany/Tushman/Romanelli (1992), S. 73 ff.;<br />

Hambrick/Geletkanycz/Fredrickson (1993), S. 404 ff.: Einschränkend muss an<br />

dieser Stelle jedoch angemerkt werden, dass die Kausalbeziehung zwischen <strong>Führungswechsel</strong><br />

<strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> keineswegs eindeutig ist. So besteht auch die<br />

Möglichkeit, dass neue Führungskräfte berufen worden sind, um eine bereits im<br />

Vorfeld formulierte strategische Anpassung „lediglich“ zu implementieren. Dieser<br />

Fall kann z.B. dann eintreten, wenn es dem Vorgänger an notwendigen Fähigkeiten<br />

mangelte oder eine zu starke Verknüpfung seiner Person mit der ehemaligen<br />

Strategie bestand. Allerdings scheint die Vermutung plausibler, dass die neue Spitzenführungskraft<br />

eigene strategische Vorstellungen entwickelt <strong>und</strong> diese umsetzt.<br />

Diese Vermutung leitet daher die weitere Untersuchung.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 6<br />

3. Hypothesen zum Zusammenhang von <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong><br />

3.1 <strong>Führungswechsel</strong> als Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden<br />

Bevor Hypothesen zum Zusammenhang von <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong><br />

aufgestellt werden können, muss die Frage geklärt werden, auf<br />

welchen Personenkreis sich der Begriff <strong>Führungswechsel</strong> beziehen soll. Insbesondere<br />

in den USA, die in der <strong>Führungswechsel</strong>forschung eine dominante<br />

Rolle einnehmen, wird die Frage, wer zum Kreis der Spitzenführungskräfte<br />

eines Unternehmens zählt, kontrovers diskutiert. Dabei lassen sich drei unterschiedliche<br />

Strömungen identifizieren. Manche Forscher beschränken sich bei<br />

der Analyse von Spitzenführungskräften auf die Person des CEO. 18 Andere<br />

betrachten das gesamte Board of Directors einschließlich des CEO. 19 Eine<br />

dritte Gruppe schließlich bezieht den <strong>Führungswechsel</strong> auf einen noch weiteren<br />

Kreis, der auch Senior Vice Presidents <strong>und</strong> Executive Vice Presidents umfasst.<br />

20<br />

In Deutschland ist die Bestimmung der Personen, die zum Kreis der Spitzenführungskräfte<br />

zählen, aufgr<strong>und</strong> der von amerikanischem Recht abweichenden<br />

Unternehmensverfassung etwas einfacher. Studien, die sich mit Spitzenführungskräften<br />

in deutschen Aktiengesellschaften beschäftigen, konzentrieren<br />

sich entweder auf den Vorstandsvorsitzenden oder den gesamten Vorstand.<br />

Die Frage, wer die strategische Ausrichtung eines Unternehmens eher beeinflusst<br />

– der Vorstandsvorsitzende oder das gesamte Vorstandsteam –, ist allerdings<br />

umstritten. Laut AktG ist der Vorstand ein Kollektivorgan, das strategische<br />

Entscheidungen gemeinschaftlich trifft <strong>und</strong> verantwortet. In der Praxis<br />

besitzt der Vorstandsvorsitzende jedoch häufig eine hervorgehobene Rolle.<br />

Dementsprechend weisen zahlreiche Autoren darauf hin, dass faktisch vor<br />

allem der Vorstandsvorsitzende die strategischen Entscheidungen des Unternehmens<br />

prägt. 21 Aus diesem Gr<strong>und</strong> wird in der vorliegenden Untersuchung<br />

<strong>Führungswechsel</strong> als ein Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden<br />

verstanden. Daraus leitet sich folgende gr<strong>und</strong>sätzliche Forschungshypothese ab:<br />

Hypothese 1: Es besteht ein Zusammenhang zwischen einem Wechsel in der Person des<br />

Vorstandsvorsitzenden <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong>.<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

Vgl. Kesner/Sebora (1994), S. 328 ff.<br />

Vgl. Goodstein/Gautam/Boeker (1994), S. 246 ff.; Goodstein/Boeker (1991), S.<br />

324 ff.; Golden/Zajac (2001), S. 1103 ff., Westphal/Fredrickson (2001), S. 1132.<br />

Vgl. Gupta (1988), S. 159 ff.; Tihanyi et al. (2000), S. 1162 ff.<br />

Vgl. Gutenberg (1962), S. 45 f.; Salomo (2000), S. 29 f.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 7<br />

3.2 Arten von <strong>Führungswechsel</strong>n<br />

Verschiedene empirische Untersuchungen verdeutlichen, dass die Folgen<br />

eines <strong>Führungswechsel</strong>s nicht unabhängig von seinen Ursachen gesehen werden<br />

dürfen. 22 So gibt es auch Anlass zu der Vermutung, dass die Stärke des<br />

<strong>Strategiewandel</strong>s von der Art des <strong>Führungswechsel</strong>s beeinflusst wird. Insbesondere<br />

die Frage, ob ein <strong>Führungswechsel</strong> unfreiwillig, freiwillig oder unabwendbar<br />

ist, kann <strong>für</strong> den <strong>Strategiewandel</strong> eine Rolle spielen. Dementsprechend<br />

werden diese drei Wechselarten in der Untersuchung berücksichtigt. 23<br />

Unfreiwilliger Wechsel<br />

Ein unfreiwilliger Wechsel liegt vor, wenn der Vorstandsvorsitzende gegen<br />

seinen eigenen Willen aus dem Amt scheiden muss. Diesem Wechsel geht in<br />

der Regel ein Konflikt zwischen dem Vorstandsvorsitzenden <strong>und</strong> dem Aufsichtsrat<br />

voraus. Als Konfliktursachen kommen Unstimmigkeiten über die<br />

strategische Ausrichtung des Unternehmens oder ein unbefriedigender Unternehmenserfolg<br />

in Frage - <strong>und</strong> damit zusammenhängend ein schwindendes Vertrauen<br />

in die Leistungsfähigkeit des Vorstandsvorsitzenden. Die Aufgabe des<br />

neuen Vorstandsvorsitzenden besteht nun darin, die unbefriedigende Situation<br />

zu verbessern. Daher ist bei einem unfreiwilligen Wechsel mit einem <strong>Strategiewandel</strong><br />

zu rechnen, durch den der neue Vorstandsvorsitzende entweder den<br />

strategischen Vorstellungen des Aufsichtsrats besser entsprechen oder das Unternehmen<br />

wieder auf einen nachhaltigen Erfolgspfad zurückführen will. 24<br />

Freiwilliger Wechsel<br />

Ein freiwilliger Wechsel liegt vor, wenn ein Vorstandsvorsitzender aus eigenem<br />

Antrieb das Unternehmen verlässt. Da<strong>für</strong> können zwei Gründe ausschlaggebend<br />

sein. Zum einen kann Unzufriedenheit mit der aktuellen Arbeitssituation<br />

eine Rolle spielen (negative Motivation). Ähnlich wie beim unfreiwilligen<br />

Wechsel liegt in diesem Fall eine – allerdings weniger stark ausgeprägte –<br />

Konfliktsituation vor. Ein negativ motivierter freiwilliger Wechsel kann z.B. als<br />

Vorwegnahme einer eventuell drohenden Entlassung aufgefasst werden. Als<br />

Folge dieser Art des freiwilligen Wechsels wird daher ein größeres Ausmaß<br />

strategischer Veränderungen erwartet. Neben einem negativ motivierten ist<br />

auch ein positiv motivierter freiwilliger Wechsel möglich. In diesem Fall ist eine<br />

berufliche Neuorientierung des Vorstandsvorsitzenden, meist infolge eines<br />

attraktiven Angebots eines anderen Unternehmens, Auslöser des Wechsels. Bei<br />

22<br />

23<br />

24<br />

Vgl. Pitcher/Chreim/Kisfalvi (2000), S. 645; Salomo (2001), S. 118.<br />

Vgl. Schrader/Lüthje (1995), S. 468 ff.<br />

Vgl. Leker/Salomo (1998), S. 159; Schrader/Lüthje (1995), S. 469; Salomo (2001),<br />

S. 53 ff.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 8<br />

einem positiv motivierten freiwilligen Wechsel ist mit einem geringeren Ausmaß<br />

strategischer Veränderungen zu rechnen, da der berufliche Aufstieg des<br />

scheidenden Vorstandsvorsitzenden auch als Ausdruck vergangenen Erfolgs<br />

gesehen wird <strong>und</strong> Wandel in erfolgreichen Unternehmen in der Regel schwieriger<br />

zu realisieren ist. 25<br />

Unabwendbarer Wechsel<br />

Ein unabwendbarer Wechsel liegt vor, wenn der Vorstandsvorsitzende<br />

sein Amt aufgr<strong>und</strong> unvermeidbarer Umstände aufgibt. Zu diesen unvermeidbaren<br />

Umständen zählen zum einen die planmäßige Pensionierung als „Normalfall“<br />

des <strong>Führungswechsel</strong>s, aber auch das Ausscheiden aufgr<strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitlicher<br />

Probleme oder Tod. Zumindest im Fall der planmäßigen Pensionierung ist<br />

weitgehend absehbar, wann der amtierende Vorsitzende aus dem Amt ausscheidet.<br />

Daher kann das Unternehmen den <strong>Führungswechsel</strong> langfristig planen.<br />

Teilweise ist der scheidende Vorstandsvorsitzenden sogar in den Auswahlprozess<br />

des Nachfolgers involviert. Hambrick et al. stellen <strong>für</strong> diesen Fall<br />

eine Tendenz zum „self-cloning“ fest. 26 Allerdings zeigen Untersuchungen, dass<br />

jeder neue Vorstandsvorsitzende bestrebt ist, dem Unternehmen seine eigene<br />

Prägung zu geben. Insofern wird vermutet, dass auch bei unabwendbarem<br />

Wechsel strategischer Wandel beobachtet werden kann, allerdings in geringerem<br />

Ausmaß als bei freiwilligem <strong>und</strong> unfreiwilligem Wechsel. 27<br />

Hypothese 2: Die Stärke des strategischen Wandels unterscheidet sich abhängig von der<br />

Art des Wechsels des Vorstandsvorsitzenden.<br />

3.3 Kontingenzfaktoren der Wechsel-Wandel-Beziehung<br />

Die Beziehung zwischen <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> ist, wie<br />

praktische Beispiele zeigen, nicht in allen Unternehmen gleich ausgeprägt. Daher<br />

liegt die Vermutung nahe, dass situative Einflussfaktoren, so genannte<br />

Kontingenzfaktoren, eine wichtige Rolle spielen. In der empirischen Forschung<br />

werden im Zusammenhang mit <strong>Führungswechsel</strong>n vor allem drei Gruppen von<br />

Einflussfaktoren berücksichtigt. Dabei handelt es sich um Unternehmensfaktoren,<br />

um Eigenschaften des neuen Vorstandsvorsitzenden <strong>und</strong> um Eigenschaften<br />

des scheidenden Vorstandsvorsitzenden. 28 Ausgewählte Faktoren aus diesen<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

Vgl. Salomo (2001), S. 55 ff.; Leker/Salomo (1998), S. 159 ff.; Schrader/Lüthje<br />

(1995), S. 469 ff.; Bluedorn (1982), S. 81 ff.<br />

Vgl. Hambrick/Geletkanycz/Fredrickson (1993), S. 414 f.<br />

Vgl. Schrader/Lüthje (1995), S. 469; Friedmann/Singh (1989), S. 723; Gabarro<br />

(1988), S. 240 ff.<br />

Vgl. Lant/Milliken/Batra (1992), S. 591 ff.; Miller (1993), S. 645 ff.; Wiersema<br />

(1992), S. 83 ff.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 9<br />

drei Gruppen werden auch in die vorliegende Untersuchung als Moderatoren<br />

berücksichtigt.<br />

3.3.1 Unternehmensfaktoren<br />

Dass der Unternehmenskontext die Beziehung zwischen <strong>Führungswechsel</strong><br />

<strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> beeinflusst, erscheint unmittelbar einsichtig. Insbesondere<br />

das Unternehmensalter, die Unternehmensgröße <strong>und</strong> der Unternehmenserfolg<br />

vor dem Wechsel beeinflussen empirischen Studien zufolge die Beziehung zwischen<br />

Wechsel <strong>und</strong> Wandel. 29<br />

Unternehmensalter<br />

Ältere Unternehmen sind in der Regel durch stärker etablierte Strukturen<br />

<strong>und</strong> Prozesse gekennzeichnet als junge Unternehmen. Daraus resultiert im<br />

Allgemeinen eine größere Trägheit <strong>und</strong> Zurückhaltung gegenüber Veränderungen.<br />

Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist zu vermuten, dass in älteren Unternehmen weniger<br />

<strong>Strategiewandel</strong> infolge von <strong>Führungswechsel</strong>n auftreten wird als in jungen<br />

Unternehmen. 30<br />

Hypothese 3: Das Unternehmensalter moderiert den Zusammenhang zwischen einem<br />

Wechsel des Vorstandsvorsitzenden <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong>.<br />

Unternehmensgröße<br />

Die Größe eines Unternehmens zeigt sich vor allem in einer stärkeren<br />

Spezialisierung <strong>und</strong> einer Zunahme innerbetrieblicher Komplexität. Dadurch<br />

gehen tendenziell Flexibilität <strong>und</strong> Beeinflussbarkeit des Unternehmens zurück.<br />

Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist zu vermuten, dass in größeren Unternehmen weniger<br />

<strong>Strategiewandel</strong> infolge von <strong>Führungswechsel</strong>n auftreten wird als in kleineren<br />

Unternehmen. 31<br />

Hypothese 4: Die Unternehmensgröße moderiert den Zusammenhang zwischen einem<br />

Wechsel an der Unternehmensspitze <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong>.<br />

29<br />

30<br />

31<br />

Vgl. Hambrick/Finkelstein (1987), S. 383.<br />

Vgl. Hannan/Freeman (1984), S. 157 ff.; Miller/Dröge (1986), S. 542 ff. Andererseits<br />

zeigen Untersuchungen aber auch, dass jüngere Unternehmen eine geringe<br />

Neigung zu strategischem Wandel besitzen, da sie es scheuen, jüngste Verbindungen<br />

zu K<strong>und</strong>en/Lieferanten zu gefährden. Dieser Einwand ist an dieser Stelle allerdings<br />

nicht sehr gravierend, da sich keine ganz jungen Unternehmen in der<br />

Stichprobe befinden.<br />

Vgl. Tushman/Romanelli (1985), S. 191 f.; Mintzberg (1979), S. 233 f.; Hambrick/Finkelstein<br />

(1987), S. 384 ff.; Friedman/Singh (1989), S. 728 ff. Teilweise<br />

wird allerdings argumentiert, dass größeren Unternehmen mehr Ressourcen zur<br />

Verfügung stehen, die <strong>für</strong> die Umsetzung von Wandel erforderlich sind. Vgl. Haveman<br />

(1993), S. 25 ff.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 10<br />

Unternehmenserfolg vor dem Wechsel<br />

Mangelnder Unternehmenserfolg gilt in der betriebswirtschaftlichen Forschung<br />

ganz generell als Auslöser strategischer Veränderungen. Anpassungsmaßnahmen<br />

sollen dann dazu dienen, das Unternehmen wieder besser auf seine<br />

Umwelt auszurichten. Gerade im Fall des <strong>Führungswechsel</strong>s kann der Nachfolger<br />

einen negativen Erfolg als Ansatzpunkt <strong>für</strong> die Überwindung von Trägheit<br />

<strong>und</strong> als Rechtfertigung <strong>für</strong> die Umsetzung notwendiger Veränderungen nutzen.<br />

Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist zu vermuten, dass in Unternehmen, die vor dem Wechsel<br />

durch einen unbefriedigenden Unternehmenserfolg gekennzeichnet waren,<br />

mehr <strong>Strategiewandel</strong> infolge von <strong>Führungswechsel</strong>n auftreten wird als in erfolgreichen<br />

Unternehmen.<br />

Hypothese 5: Der Unternehmenserfolg vor dem Wechsel moderiert den Zusammenhang<br />

zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong>.<br />

3.3.2 Eigenschaften des neuen Vorstandsvorsitzenden<br />

Neben unternehmensspezifischen Faktoren wird in der Literatur zum<br />

<strong>Führungswechsel</strong> auch den Eigenschaften des neuen Vorstandsvorsitzenden<br />

ein wichtiger Einfluss bescheinigt. Im Zusammenhang mit <strong>Strategiewandel</strong><br />

erscheinen vor allem das Alter dieser Person, die Dauer ihrer Unternehmenszugehörigkeit<br />

<strong>und</strong> ihr Ausbildungshintergr<strong>und</strong> relevant. 32<br />

Alter<br />

Verschiedene empirische Untersuchungen zeigen, dass das strategische<br />

Entscheidungsverhalten von Führungskräften durch ihr Lebensalter beeinflusst<br />

wird. 33 So lässt sich empirisch belegen, dass Unternehmen, die von jüngeren<br />

Führungskräften geleitet werden, mehr <strong>Strategiewandel</strong> realisieren, da jüngere<br />

Führungskräfte tendenziell auf neue Situationen offener <strong>und</strong> risikofreudiger<br />

reagieren als ältere. Darüber hinaus wird jüngeren Führungskräften bescheinigt,<br />

dass sie besser in der Lage sind, die physischen <strong>und</strong> mentalen Anstrengungen<br />

auf sich zu nehmen, die mit Wandel verb<strong>und</strong>en sind. 34 Ältere Führungskräfte<br />

zeichnen sich dagegen durch eine stärkere Bindung an den Status quo aus. Darüber<br />

hinaus erlangen Sicherheitsaspekte einen höheren Stellenwert, <strong>und</strong> risikoreiche<br />

Entscheidungen werden tendenziell vermieden. 35 Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist<br />

zu vermuten, dass ältere Nachfolger im Falle des <strong>Führungswechsel</strong>s weniger<br />

<strong>Strategiewandel</strong> durchführen als jüngere.<br />

32<br />

33<br />

34<br />

35<br />

Vgl. Hambrick/Mason (1984), S. 193 ff.<br />

Vgl. Hambrick/Mason (1984), S. 198; Thomas/Litschert/Ramaswamy (1991), S.<br />

513; Wiersema/Bantel (1992), S. 97.<br />

Vgl. Grimm/Smith (1991), S. 560 ff.; Child (1974), S. 181 ff.<br />

Vgl. Carlsson/Karlsson (1970), S. 711 ff.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 11<br />

Hypothese 6: Das Alter des neuen Vorstandsvorsitzenden moderiert den Zusammenhang<br />

zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong>.<br />

Dauer der Unternehmenszugehörigkeit<br />

Verschiedene Studien zeigen, dass eine lange Unternehmenszugehörigkeit<br />

von Führungskräften tendenziell zu geringerer Veränderungsbereitschaft führt.<br />

Gerade bei der Person des Vorstandsvorsitzenden kann im Falle langer Unternehmenszugehörigkeit<br />

davon ausgegangen werden, dass sie die Ausrichtung des<br />

Unternehmens auch vor ihrem Amtsantritt schon wesentlich mitgeprägt hat.<br />

Daraus resultiert – wie verschiedene Studien zeigen – eine stärkere Bindung an<br />

den Status quo, was wiederum die Barrieren <strong>für</strong> <strong>Strategiewandel</strong> erhöht. Darüber<br />

hinaus führt eine lange Unternehmenszugehörigkeit häufig zu einer eher<br />

selektiven Informationsverarbeitung <strong>und</strong> damit zu einer gewissen „Blindheit“<br />

<strong>für</strong> neue Lösungen. Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist zu vermuten, dass Nachfolger mit<br />

langer Unternehmenszugehörigkeit im Falle von <strong>Führungswechsel</strong>n weniger<br />

<strong>Strategiewandel</strong> durchführen. 36<br />

Hypothese 7: Die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit des neuen Vorstandsvorsitzenden<br />

moderiert den Zusammenhang zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze<br />

<strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong>.<br />

Ausbildungsrichtung<br />

Verschiedene empirische Untersuchungen zeigen, dass die Bereitschaft<br />

zum <strong>Strategiewandel</strong> auch durch die Ausbildung einer Führungskraft beeinflusst<br />

wird. Dabei wird argumentiert, dass die Ausbildung, die eine Führungskraft<br />

erfahren hat, ihr Denken <strong>und</strong> Handeln nachhaltig prägt. In diesem Zusammenhang<br />

wird im Allgemeinen unterstellt, dass Absolventen natur- oder<br />

ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen eine größere Affinität zu Fortschritt<br />

<strong>und</strong> Innovation besitzen als beispielsweise Wirtschaftswissenschaftler oder<br />

Juristen. Dementsprechend kann vermutet werden, dass Nachfolger, die eine<br />

natur- oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung besitzen, im Falle von <strong>Führungswechsel</strong>n<br />

mehr <strong>Strategiewandel</strong> durchführen als Wirtschaftswissenschaftler<br />

oder Juristen. 37<br />

Hypothese 8: Die Ausbildungsrichtung des neuen Vorstandsvorsitzenden moderiert<br />

den Zusammen hang zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze <strong>und</strong><br />

<strong>Strategiewandel</strong>.<br />

36<br />

37<br />

Vgl. Finkelstein/Hambrick (1996), S. 81 ff.; Hambrick/Geletkanycz/Fredrickson<br />

(1993), S. 404 ff.<br />

Vgl. Finkelstein/Hambrick (1996), S. 99 ff.; Holland (1985), S. 15 ff.; Hitt/Tyler<br />

(1991), S. 333; Fondas/Wiersema (1997), S. 571 f.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 12<br />

3.3.3 Eigenschaften des ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden<br />

Neben unternehmensspezifischen Faktoren <strong>und</strong> Eigenschaften des neuen<br />

Vorstandsvorsitzenden werden in der Literatur zum <strong>Führungswechsel</strong> die Eigenschaften<br />

des ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden als dritter wichtiger<br />

Einflussbereich hervorgehoben. Vor allem die Dauer seiner Amtszeit gilt in<br />

diesem Zusammenhang als wichtig. In Deutschland scheint darüber hinaus<br />

noch von Bedeutung, ob der scheidende Vorstandsvorsitzende in den Aufsichtsrat<br />

wechselt oder nicht. 38<br />

Länge der Amtszeit<br />

Hambrick <strong>und</strong> Fukutomi zeigen in einer Untersuchung, dass Vorstandsvorsitzende<br />

oft bereits zu Beginn ihrer Amtszeit ein strategisches Paradigma<br />

entwickeln, an das sie sich im Laufe der Zeit immer stärker geb<strong>und</strong>en fühlen.<br />

Dadurch wird es <strong>für</strong> einen Vorstandsvorsitzenden zunehmend schwerer, einmal<br />

getroffene Richtungsentscheidungen ohne „Gesichtsverlust“ zurückzunehmen.<br />

Die jüngste Diskussion um die Strategie der DaimlerChrysler AG könnten als<br />

Beispiel hier<strong>für</strong> gewertet werden. Dementsprechend wächst mit zunehmender<br />

Amtszeit des scheidenden Vorstandsvorsitzenden die Gefahr, dass aufgr<strong>und</strong><br />

vergangener Bindungen notwendige strategische Anpassungen unterblieben<br />

sind <strong>und</strong> das Unternehmen nur noch unzureichend auf veränderte Anforderungen<br />

der Umwelt ausgerichtet ist. 39 Daraus ergibt sich nach dem <strong>Führungswechsel</strong><br />

ein erhöhter Bedarf an strategischem Wandel, den der neue Vorstandsvorsitzende<br />

aufgr<strong>und</strong> seiner geringeren Bindung an vergangene Entscheidungen<br />

besser umsetzen kann als der alte. Dementsprechend kann vermutet werden,<br />

dass eine lange Amtszeit des Vorgängers im Falle von <strong>Führungswechsel</strong>n eher<br />

zu <strong>Strategiewandel</strong> führt als eine kurze.<br />

Hypothese 9: Die Länge der Amtszeit des ehemaligen. Vorstandsvorsitzenden moderiert<br />

den Zusammenhang zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze <strong>und</strong><br />

<strong>Strategiewandel</strong>.<br />

Wechsel in den Aufsichtsrat<br />

Insbesondere in deutschen Großunternehmen verlassen ausscheidende<br />

Vorstandsvorsitzende ihr Unternehmen oft nicht völlig, sondern treten – häufig<br />

sogar als Vorsitzende – in den Aufsichtsrat ein. Da der Aufsichtsrat eine Kontrollfunktion<br />

gegenüber dem Vorstand ausübt, besteht <strong>für</strong> den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden<br />

so die Möglichkeit, Einfluss auf Entscheidungen seines<br />

Nachfolgers auszuüben. Dieser Einfluss kann strategischen Wandel erschwe-<br />

38<br />

39<br />

Vgl. Hambrick/Fukutomi (1991), S. 724 ff.; Poensgen (1982b), S. 194 ff.<br />

Vgl. Miller (1991), S. 47.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 13<br />

ren. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Wandel ein negatives Licht auf den<br />

ehemaligen Vorstandsvorsitzenden werfen würde. 40 Insofern kann vermutet<br />

werden, dass ein Wechsel des scheidenden Vorstandsvorsitzenden in den Aufsichtsrat<br />

zu weniger <strong>Strategiewandel</strong> führt als im Falle seines Ausscheidens aus<br />

dem Unternehmen.<br />

Hypothese 10: Der Wechsel des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden in den Aufsichtsrat<br />

moderiert den Zusammenhang zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze<br />

<strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong>.<br />

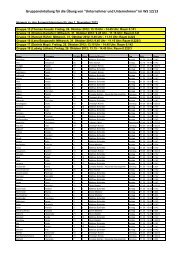

Abbildung 1 liefert einen zusammenfassenden Überblick über die Struktur<br />

des unterstellten Zusammenhangs zwischen <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong><br />

sowie die berücksichtigten Moderatoren.<br />

Unternehmensfaktoren:<br />

Wechsel an der<br />

Unternehmensspitze<br />

- unfreiwillig<br />

- freiwillig<br />

- unabwendbar<br />

Eigenschaften des neuen<br />

Vorstandsvorsitzenden:<br />

- Alter<br />

- Unternehmenszugehörigkeit<br />

- Ausbildungsrichtung<br />

- Unternehmensalter<br />

- Unternehmensgröße<br />

- Unternehmenserfolg<br />

vor dem Wechsel<br />

Eigenschaften des ausscheidenden<br />

Vorstandsvorsitzenden:<br />

- Amtszeit<br />

- Wechsel in den Aufsichtsrat<br />

<strong>Strategiewandel</strong><br />

Abbildung 1:<br />

Struktur des Zusammenhangs von <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong><br />

4. Methodik der empirischen Untersuchung<br />

4.1 Ermittlung der Stichprobe<br />

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung besteht darin, den Zusammenhang<br />

zwischen <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> bei deutschen Großunternehmen<br />

zu analysieren. Daher wurden nur Unternehmen betrachtet, die<br />

ihren Hauptsitz in Deutschland haben. Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> die Auswahl der zu untersuchenden<br />

<strong>Führungswechsel</strong> bildete eine Übersicht der 200 größten deutschen<br />

Unternehmen aus dem Jahr 2001. 41 Aus dem Kreis dieser 200 Unter-<br />

40<br />

41<br />

Vgl. Friedmann/Singh (1989), S. 727 ff.; Poensgen (1982b), S. 194.<br />

Vgl. o.V. (2002).

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 14<br />

nehmen wurden alle Aktiengesellschaften ausgewählt, 42 die nicht Teil eines<br />

größeres Konzerns sind <strong>und</strong> bei denen innerhalb des Untersuchungszeitraumes<br />

von 1990 bis 2000 ein Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden stattgef<strong>und</strong>en<br />

hat. 43 Insgesamt flossen 58 <strong>Führungswechsel</strong> in 44 verschiedenen<br />

Unternehmen in die Untersuchung ein. Ein Überblick über die Unternehmen<br />

der Stichprobe findet sich im Anhang.<br />

4.2 Operationalisierung der Variablen<br />

Arten des <strong>Führungswechsel</strong>s<br />

Die Zuordnung der identifizierten <strong>Führungswechsel</strong> zu den drei Kategorien<br />

unfreiwilliger, freiwilliger <strong>und</strong> unabwendbarer Wechsel erfolgte auf Basis<br />

einer Inhaltsanalyse von Beiträgen der Wirtschaftspresse. Gerade die Frage<br />

nach der Ursache eines Wechsels an der Spitze eines Großunternehmens ist<br />

immer wieder Gegenstand der Berichterstattung in der Wirtschaftspresse, so<br />

dass eine Auswertung dieser Datenbasis geeignet erschien, um die Wechselart<br />

zu bestimmen. 44 Sofern aus der Wirtschaftspresse keine eindeutigen Hinweise<br />

auf die Wechselart ablesbar waren oder Angaben vollkommen fehlten, wurde<br />

Munzingers Biographisches Archiv als zusätzliche Informationsquelle genutzt. 45<br />

Zur Zuordnung der <strong>Führungswechsel</strong> zu einer der drei Kategorien wurde die<br />

von Schrader/Lüthje konzipierte Indikatorenliste verwendet (Abbildung 2). 46<br />

Strategischer Wandel<br />

Da es sich bei den meisten der betrachteten Unternehmen um Konzerne<br />

handelt, wurde <strong>Strategiewandel</strong> als Veränderung des Diversifikationsgrads der<br />

betrachteten Unternehmen definiert. Zur Messung des Diversifikationsgrads<br />

wurde das Entropie-Maß nach Jacquemin/Berry verwendet. 47 Für dessen Berechnung<br />

wurden aus forschungspragmatischen Gründen die von den entsprechenden<br />

Unternehmen in ihrer Segmentberichterstattung ausgewiesenen Umsätze<br />

je Geschäftsfeld herangezogen. Diese Vorgehensweise schien geeignet, da<br />

42<br />

43<br />

44<br />

45<br />

46<br />

47<br />

Zwei GmbHs der Top 10 wurden als Ausnahmen berücksichtig, da die untersuchungsrelevanten<br />

Daten im Vorfeld der Analyse verfügbar waren <strong>und</strong> so der<br />

Stichprobenumfang erhöht werden konnte.<br />

Identifiziert wurden die Wechselfälle über Online-Recherche sowie in Einzelfällen<br />

über einen Vergleich in Hoppenstedts Handbuch deutscher Aktiengesellschaften.<br />

Zur Bestimmung der Wechselzeitpunkte wurden Angaben in Munzinger’s Biographischem<br />

Archiv hinzugezogen. Vgl. o.V. (2003).<br />

Vgl. Salomo (2001), S. 189.<br />

Vgl. o.V. (2003).<br />

Vgl. Schrader/Lüthje (1995), S. 476 ff.; der Indikatorenliste von Schrader/Lüthje<br />

wurde von Studien in der Vergangenheit eine hohe Reliabilität <strong>und</strong> Validität attestiert.<br />

Dennoch ist das Lebensalter der ausscheidenden Spitzenführungskraft als<br />

Hilfsindikator unabwendbarer Abgänge herangezogen worden, da vor allem geplante<br />

Wechsel häufig nicht explizit in der Presse erwähnt werden.<br />

Vgl. Jacquemin/Berry (1979), S. 359 ff.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 15<br />

in dieser Analyse nicht der absolute Diversifikationsgrad sondern dessen Veränderung<br />

im Zeitverlauf von Interesse ist <strong>und</strong> da die von Unternehmen selbst<br />

vorgenommene Geschäftsfeldsegmentierung ihre strategische Ausrichtung<br />

besser zum Ausdruck bringt als beispielsweise der SIC-Code. Die Messung des<br />

Diversifikationsgrades wurde zu zwei Zeitpunkten vor <strong>und</strong> nach dem Wechsel<br />

des Vorstandsvorsitzenden durchgeführt. Konkret wurde ein individueller Analysezeitraum<br />

von fünf Jahren je Wechselfall bestimmt. Dieser umfasste das<br />

Wechseljahr (t 0) sowie eine zeitliche Spanne von zwei Jahren vor (t -2) <strong>und</strong> nach<br />

(t +2) dem Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden. Die betragsmäßige<br />

Differenz zwischen t +2 <strong>und</strong> t -2 ging als Maßgröße <strong>für</strong> <strong>Strategiewandel</strong> in die Analyse<br />

ein. Die Umsatzzahlen je Geschäftsfeld, die zur Berechnung des Entropie-<br />

Maßes notwendig sind, stammten vorrangig aus Geschäftsberichten der betroffenen<br />

Unternehmen. Sofern Geschäftsberichte nicht zur Verfügung standen,<br />

erfolgte ein Rückgriff auf Hoppenstedts Handbuch deutscher Aktiengesellschaften.<br />

Unabwendbarer<br />

Wechsel<br />

Freiwilliger<br />

Wechsel<br />

Unfreiwilliger<br />

Wechsel<br />

Planmäßige<br />

Pensionierung<br />

Ges<strong>und</strong>heitliche<br />

Probleme<br />

Tod<br />

Vorsitzender ist<br />

Entscheidungsträger<br />

Aufsichtsrat wird<br />

passiv dargestellt<br />

Keine öffentliche<br />

Rücktrittsforderung<br />

Vorsitzender wäre<br />

weiterbeschäftigt<br />

worden<br />

Aufsichtsrat löst<br />

Vertrag (öff.) auf<br />

Starke Konflikte<br />

mit Aufsichtsrat<br />

Vorsitzender verantwortlich<br />

<strong>für</strong> Fehlentwicklung<br />

Strategie wird als<br />

falsch bezeichnet<br />

Abbildung 2:<br />

Ausgewählte Indikatoren der Wechselarten<br />

Kontingenzfaktoren<br />

Unternehmensalter: Das Unternehmensalter wurde als Differenz zwischen<br />

dem Gründungsjahr <strong>und</strong> dem jeweiligen Analysejahr t 0 bestimmt <strong>und</strong> anschließend<br />

logarithmiert.<br />

Unternehmensgröße: Zur Bestimmung der Unternehmensgröße wurde der<br />

Gesamtumsatz in t 0 herangezogen <strong>und</strong> im Bedarfsfall in Euro umgerechnet.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 16<br />

Unternehmenserfolg vor dem Wechsel: Die Operationalisierung des Unternehmenserfolgs<br />

erfolgte anhand der Gesamtkapitalrentabilität. 48 Wie der <strong>Strategiewandel</strong><br />

wurde auch der Erfolg vor dem Wechsel an zwei Punkten gemessen: t-2<br />

<strong>und</strong> t -1. Die Differenz der Gesamtkapitalrentabilität in diesen beiden Jahren<br />

ging als Unternehmenserfolg vor dem Wechsel in die Analyse ein. 49<br />

Alter des neuen Vorstandsvorsitzenden: Das Alter wurde als Differenz zwischen<br />

Geburtsdatum <strong>und</strong> dem Tag des Amtsantritts in t 0 bestimmt <strong>und</strong> möglichst<br />

jahr- <strong>und</strong> monatsgenau angegeben.<br />

Dauer der Unternehmenszugehörigkeit: Die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit<br />

wurde als Differenz zwischen dem erstmaligen Eintritt in das Unternehmen<br />

<strong>und</strong> dem Tag der offiziellen Amtsübernahme gemessen. Die Angaben<br />

erfolgten jahr- <strong>und</strong> monatsgenau.<br />

Ausbildungsrichtung: Die Ausbildungsrichtung wurde durch die höchstrangige,<br />

abgeschlossene Ausbildung einer Person definiert. In jedem Fall erfolgte<br />

eine Zuordnung zu einer der sieben Kategorien BWL, VWL, Jura, Mathematik,<br />

Physik, Chemie, Ingenieurwesen <strong>und</strong> Sonstige. Die Ausbildungsrichtungen<br />

BWL, VWL <strong>und</strong> Jura wurden in einem zweiten Schritt zur Kategorie „Wirtschafts-<br />

<strong>und</strong> Rechtswissenschaften“ zusammengefasst, die Ausbildungsrichtungen<br />

Physik, Mathematik, Chemie sowie Ingenieurwesen zur Kategorie „Naturwissenschaft“.<br />

Länge der Amtszeit des ehemaligen Vorsitzenden: Die Amtszeit des scheidenden<br />

Vorsitzenden wurde als Differenz zwischen dem Tag des Amtsantritts <strong>und</strong> dem<br />

Tag des Ausscheidens aus dem Amt jahr- <strong>und</strong> monatsgenau ermittelt.<br />

Wechsel in den Aufsichtsrat: Der Wechsel des ehemaligen Vorsitzenden in das<br />

Kontrollorgan ging als nominal skalierte 0/1-Variable in die Untersuchung ein.<br />

5. Ergebnisse der empirischen Untersuchung<br />

5.1 Deskriptive Analyse der Stichprobe<br />

Bevor die Ergebnisse der Analyse zum Zusammenhang zwischen <strong>Führungswechsel</strong><br />

<strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> sowie zum Einfluss der moderierenden Variablen<br />

präsentiert werden, erfolgt eine kurze deskriptive Auswertung der Stichprobe.<br />

Von Interesse sind dabei insbesondere die Verteilung der unabhängigen<br />

Variable „Wechsel des Vorstandsvorsitzenden“ auf die drei Wechselkategorien<br />

48<br />

49<br />

Vgl. Coenenberg (1994), S. 614.<br />

Vgl. Virany/Tushman/Romanelli (1992), S. 81.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 17<br />

unfreiwilliger, freiwilliger <strong>und</strong> unabwendbarer Wechsel, die Stärke des beobachteten<br />

<strong>Strategiewandel</strong>s sowie die Korrelationen der berücksichtigten Einflussfaktoren.<br />

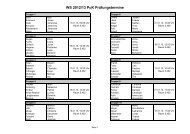

Hinsichtlich der Verteilung der unabhängigen Variable „Wechsel des Vorstandsvorsitzenden“<br />

auf die drei Kategorien des <strong>Führungswechsel</strong>s zeigt sich,<br />

dass der unabwendbare Wechsel mit 56,9 Prozent die absolute Mehrheit aller<br />

untersuchten Wechselfälle repräsentiert. Hier bestätigt sich die Vermutung, dass<br />

der unabwendbare Wechsel, also primär das Ausscheiden im Rahmen einer<br />

planmäßigen Pensionierung, den Normalfall des <strong>Führungswechsel</strong>s darstellt.<br />

Freiwillige <strong>und</strong> unfreiwillige Wechsel sind mit 20,7 Prozent bzw. 22,4 Prozent<br />

etwa gleich stark in der Stichprobe vertreten (Abbildung 3). Diese Verteilungswerte<br />

stimmen im Wesentlichen mit den von Schrader <strong>und</strong> Lüthje erstmalig in<br />

dieser Form dokumentierten Ergebnissen überein. In ihrer Analyse resultierte<br />

<strong>für</strong> unabwendbare Wechsel ein Wert von 49 Prozent, gefolgt von freiwilligen<br />

Wechseln mit 26 Prozent <strong>und</strong> unfreiwilligen mit 25 Prozent. 50<br />

Häufigkeit<br />

in %<br />

50<br />

33<br />

25<br />

10<br />

12 13<br />

0<br />

freiwillig unfreiwillig unabwendbar<br />

Wechselart<br />

Abbildung 3: Verteilung der Wechselarten in der Gr<strong>und</strong>gesamtheit (n = 58)<br />

Darüber hinaus zeigt die deskriptive Auswertung der Stichprobe, dass<br />

<strong>Strategiewandel</strong> im Zusammenhang mit <strong>Führungswechsel</strong> tatsächlich zu beobachten<br />

ist. Der Mittelwert der Veränderung des Entropie-Maßes zwischen t+2<br />

<strong>und</strong> t -2 liegt bei einem Wert von 0,174. Diese Veränderung entspricht in ihrer<br />

Größenordnung den Ergebnissen amerikanischen Studien. 51<br />

50<br />

51<br />

Vgl. Schrader/Lüthje (1995), S. 479 ff.<br />

Vgl. Wiersema/Bantel (1992), S. 108.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 18<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Wandel<br />

Korrelation<br />

Signifikanz<br />

1<br />

.<br />

Korrelation<br />

Signifikanz<br />

-,301(*)<br />

,022<br />

1<br />

.<br />

Korrelation<br />

Signifikanz<br />

,051<br />

,703<br />

-,205<br />

,122<br />

1<br />

.<br />

Unternehmensalter<br />

Unternehmensgröße<br />

Unternehmenserfolg<br />

vor dem<br />

Wechsel<br />

Korrelation<br />

Signifikanz<br />

,009<br />

,947<br />

-,102<br />

,450<br />

-,099<br />

,465<br />

1<br />

.<br />

Korrelation<br />

Signifikanz<br />

,063<br />

,638<br />

,069<br />

,608<br />

-,027<br />

,840<br />

-,207<br />

,122<br />

1<br />

.<br />

Alter des neuen<br />

Vorstandsvorsitzenden<br />

Unternehmenszugehörigkeit<br />

neuer Vorstandsvorsitzender<br />

Korrelation<br />

Signifikanz<br />

-,383(**)<br />

,003<br />

,292(*)<br />

,027<br />

,206<br />

,125<br />

,022<br />

,870<br />

,360(**)<br />

,006<br />

1<br />

.<br />

Korrelation<br />

Signifikanz<br />

-,215<br />

,105<br />

-,232<br />

,079<br />

-,106<br />

,430<br />

-,113<br />

,402<br />

,006<br />

,966<br />

,523(**)<br />

,000<br />

1<br />

.<br />

Amtszeit ehemaliger<br />

Vorstandsvorsitzender<br />

Ausbildungsrichtung<br />

neuer Vorstandsvorsitzender<br />

Korrelation<br />

Signifikanz<br />

,021<br />

,874<br />

-,016<br />

,904<br />

-,097<br />

,469<br />

,020<br />

,884<br />

,129<br />

,335<br />

,036<br />

,791<br />

-,150<br />

,261<br />

1<br />

.<br />

1<br />

.<br />

Wechsel in<br />

den Aufsichtsrat<br />

Korrelation<br />

Signifikanz<br />

-,297(*)<br />

,024<br />

,310(*)<br />

,018<br />

,088<br />

,513<br />

,077<br />

,571<br />

,157<br />

,238<br />

,546(**)<br />

,000<br />

,437(**)<br />

,001<br />

,030<br />

,824<br />

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant<br />

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant<br />

Abbildung 4:<br />

Korrelationen

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 19<br />

Schließlich lassen sich auch aus einem Überblick über die direkten Korrelationen<br />

zwischen den einbezogenen Moderatorvariablen <strong>und</strong> dem <strong>Strategiewandel</strong><br />

einige interessante Ergebnisse ableiten (Abbildung 4). So weisen drei<br />

der untersuchten Moderatoren – unabhängig von ihrer Interaktion mit <strong>Führungswechsel</strong><br />

– einen signifikanten negativen Zusammenhang mit dem <strong>Strategiewandel</strong><br />

auf. Konkret handelt es sich dabei um die Faktoren Unternehmensalter,<br />

Unternehmenszugehörigkeit des neuen Vorstandsvorsitzenden sowie<br />

Wechsel in den Aufsichtsrat. Daraus kann geschlossen werden, dass das Ausmaß<br />

des <strong>Strategiewandel</strong>s umso geringer ist, je älter ein Unternehmen ist <strong>und</strong> je<br />

länger der neue Vorstandsvorsitzende dem Unternehmen angehört. Außerdem<br />

lässt sich folgern, dass weniger Wandel zu beobachten ist, wenn der ehemalige<br />

Vorstandsvorsitzende in den Aufsichtsrat wechselt. Diese signifikanten Zusammenhänge<br />

bedeuten jedoch nicht, dass – wie in den Hypothesen 3, 7 <strong>und</strong><br />

10 vermutet – die drei Faktoren eine Moderatorwirkung auf den Wechsel-<br />

Wandel-Zusammenhang besitzen. Vielmehr zeigen die Korrelationen nur, dass<br />

das Unternehmensalter, die Unternehmenszugehörigkeit <strong>und</strong> der Wechsel in<br />

den Aufsichtsrat unabhängig vom <strong>Führungswechsel</strong> einen direkten Einfluss auf<br />

das Ausmaß des <strong>Strategiewandel</strong>s ausüben.<br />

Außerdem verdeutlicht die Korrelationsmatrix, dass die drei Variablen Unternehmensalter,<br />

Unternehmenszugehörigkeit des neuen Vorstandsvorsitzenden<br />

<strong>und</strong> Wechsel des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden in den Aufsichtsrat<br />

signifikant positiv miteinander korreliert sind. Darüber hinaus lässt sich aus der<br />

Matrix ablesen, dass die Länge der Amtszeit des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden<br />

signifikant positiv mit einem Wechsel in den Aufsichtsrat <strong>und</strong> mit der<br />

Unternehmenszugehörigkeit des neuen Vorstandsvorsitzenden korreliert ist.<br />

5.2 Ergebnisse zum Wechsel-Wandel-Zusammenhang<br />

Die Hypothesen 1 <strong>und</strong> 2 haben sich mit dem Zusammenhang zwischen<br />

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> im Allgemeinen beschäftigt. Dabei wurde<br />

zum einen vermutet, dass <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> in Beziehung<br />

zu einander stehen <strong>und</strong> dass die Variable <strong>Führungswechsel</strong> dementsprechend<br />

einen signifikanten Anteil der Varianz der Variable <strong>Strategiewandel</strong> erklärt.<br />

Zum anderen wurde die Hypothese aufgestellt, dass unfreiwilliger Wechsel<br />

mehr Wandel nach sich zieht als freiwilliger Wechsel <strong>und</strong> dieser wiederum<br />

mehr als unabdingbarer Wechsel.<br />

Als Prüfverfahren <strong>für</strong> diese Hypothesen wurde das Allgemeine Lineare<br />

Modell (ALM) gewählt. Dieses Verfahren gewährt einen detaillierteren Einblick

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 20<br />

in die Ergebnisstatistiken als die originäre Varianzanalyse. 52 Abbildung 5 gibt<br />

einen Überblick über die Ergebnisse der Analyse.<br />

Quelle<br />

Quadratsumme<br />

Typ 3<br />

df F-Wert Signifikanz Partielles Eta 2<br />

Wechsel 0,181 2 4,035 0,023 0,128<br />

Fehler 1,231 55<br />

Korr. Gesamtvariation<br />

(R 2 = 0,128)<br />

1,411 57<br />

Abbildung 5: Ergebnisse des Allgemeinen Linearen Modells (ALM) zum Wechsel-Wandel-Zusammenhang<br />

(n = 58)<br />

Aus den Ergebnisparametern lässt sich ein Effekt der unabhängigen Variable<br />

„Wechsel“ auf die abhängige Variable „<strong>Strategiewandel</strong>“ ablesen. Dies<br />

verdeutlicht das partielle Eta-Quadrat. Danach erklärt das Wechselereignis an<br />

der Unternehmensspitze knapp 13 Prozent der Varianz der abhängigen Variable<br />

<strong>Strategiewandel</strong>. 53 Angesichts des Signifikanzniveaus von p ≤ 0,05 kann der<br />

erklärbare Varianzanteil als signifikant bezeichnet werden. 54 Damit unterstützen<br />

die Untersuchungsergebnisse die Hypothese 1, d.h. es besteht ein Zusammenhang<br />

zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong>.<br />

Dieses Ergebnis entspricht gleichzeitig bisherigen Erkenntnissen der Wechsel-<br />

Wandel-Beziehung in der amerikanischen Forschung. 55<br />

Darüber hinaus muss die Vermutung überprüft werden, dass zwischen einzelnen<br />

Wechselarten signifikante Unterschiede hinsichtlich des realisierten Ausmaßes<br />

an strategischen Veränderungen bestehen. Das ALM sieht hier<strong>für</strong> Posthoc-Tests<br />

vor, mit denen ermittelt werden kann, zwischen welchen Abgangsarten<br />

Differenzen auftreten. Abbildung 6 gibt einen Überblick über die<br />

Mittelwerte des <strong>Strategiewandel</strong>s je Wechselart. Bereits diese Werte lassen erste<br />

Trends erkennen. Abbildung 6 zeigt, dass <strong>für</strong> unfreiwillige Wechsel das größte<br />

Ausmaß strategischer Veränderungen festzustellen ist, gefolgt von freiwilligen<br />

Wechseln <strong>und</strong> schließlich unabwendbaren Wechseln. Mittels eines Post-hoc-<br />

Test nach Tuckey-HSD 56 kann zwischen unfreiwilligem <strong>und</strong> unabwendbarem<br />

Wechsel eine signifikante Mittelwertdifferenz festgestellt werden (p = 0,023).<br />

52<br />

53<br />

54<br />

55<br />

56<br />

Vgl. Eckey/Kosfeld/Rengers (2002), S.149 ff.<br />

Das partielle Eta-Quadrat entspricht dabei dem bekannteren R 2 der Regressionsanalyse.<br />

Vgl. Diehl/Staufenbiehl (2002), S. 277 ff.<br />

Da in vorliegendem Fall nicht von einer normalverteilten Gr<strong>und</strong>gesamtheit ausgegangen<br />

werden kann, wurde ergänzend ein 3-Gruppen-Kruskal-Wallis-Test berechnet,<br />

der auf dem Niveau p ≤ 0,01 die Ergebnisse des ALM erneut bestätigt.<br />

Vgl. Bortz (1989), S. 347.<br />

Vgl. Wiersema (1992), S. 83 ff.; Lant/Milliken/Batra (1992), S 602 f.<br />

Vgl. Diehl/Staufenbiehl (2002), S. 259 ff.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 21<br />

Damit ist die Aussage zulässig, dass in Verbindung mit unfreiwilligem Wechsel<br />

mehr strategischer Wandel auftritt als in Verbindung mit unabwendbarem<br />

Wechsel.<br />

Wechselart<br />

unfreiwillig freiwillig unabwendbar<br />

Mittelwert 0,261 0,206 0,128<br />

Standardabweichung 0,157 0,181 0,134<br />

Abbildung 6: Durchschnittlicher <strong>Strategiewandel</strong> je Wechselart (n = 58)<br />

Die Differenz zwischen freiwilligen <strong>und</strong> unabwendbaren Wechseln verfehlt<br />

dagegen mit einem p = 0,283 die Signifikanzgrenze. Es ist zu vermuten,<br />

dass ein größerer Stichprobenumfang an dieser Stelle zu einer Ergebnisverbesserung<br />

beitragen könnte. Gleiches gilt <strong>für</strong> die Differenz zwischen unfreiwilligen<br />

<strong>und</strong> freiwilligen Wechseln. Insgesamt kann also die Hypothese 2 nur partiell<br />

bestätigt werden.<br />

5.3 Ergebnisse zu den Moderatoren des Wechsel-Wandel-Zusammenhangs<br />

Zur Überprüfung der Hypothesen 3 bis 10, die eine moderierende Wirkung<br />

unterschiedlicher Variablen auf den <strong>für</strong> signifikant bef<strong>und</strong>enen Wechsel-<br />

Wandel-Zusammenhang unterstellen, wird die nach Wechselarten differenzierende<br />

Ergebnisdarstellung verlassen. Im Vordergr<strong>und</strong> steht im Folgenden die<br />

Frage, inwieweit sich Moderatoreffekte <strong>für</strong> die Wechsel-Wandel-Beziehung<br />

insgesamt belegen lassen. Als Prüfverfahren wurde wiederum das ALM verwendet,<br />

in das die Variable „Wechsel“ <strong>und</strong> der jeweilige Moderator einfließen.<br />

Aus der Ergebnisstatistik ist ersichtlich, ob eine signifikante Wirkung der jeweiligen<br />

Moderatorvariable auf den zentralen Wechsel-Wandel-Zusammenhang<br />

besteht. Diese Vorgehensweise zur Überprüfung der Existenz von Moderatoreffekten<br />

ist vergleichbar mit der bekannteren Alternative moderiert hierarchischer<br />

Regressionen. Abbildung 7 weist die Ergebnisse der ALM-Analysen aus,<br />

wobei sich die Darstellung auf die Moderatoreffekte beschränkt.<br />

Die Ergebnisse zeigen, dass drei der acht linearen Modellanalysen einen<br />

signifikanten Moderatoreffekt ausweisen. Konkret handelt es sich dabei um die<br />

unterlegten Faktoren Unternehmensalter, Unternehmensgröße sowie die Amtszeit<br />

des ehemaligen Vorsitzenden. Aufgr<strong>und</strong> dieser Ergebnisse können die<br />

Hypothesen 3, 4 <strong>und</strong> 9 unterstützt werden. Als positiv ist in diesem Zusammenhang<br />

zu bewerten, dass die Berücksichtigung der Moderatoreffekte den<br />

erklärbaren Varianzanteil von ursprünglich knapp 13 Prozent auf bis zu 28<br />

Prozent im Falle des Unternehmensalters steigert.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 22<br />

Modereffekt<br />

Partielles Eta 2 des<br />

Modells<br />

F-Wert<br />

Wechsel x Unternehmensalter 0,283 3,174 *<br />

Wechsel x Unternehmensgröße 0,214 2,620 †<br />

Wechsel x Unternehmenserfolg vor dem<br />

Wechsel<br />

Wechsel x Alter des neuen Vorstandsvorsitzenden<br />

Wechsel x Unternehmenszugehörigkeit des<br />

neuen Vorstandsvorsitzenden<br />

Wechsel x Ausbildungsrichtung des neuen<br />

Vorstandsvorsitzenden<br />

Wechsel x Amtszeit des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden<br />

Wechsel x Wechsel des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden<br />

in den Aufsichtsrat<br />

0,143 0,132<br />

0,151 0,341<br />

0,198 0,710<br />

0,210 2,316<br />

0,267 4,639 *<br />

0,181 1,147<br />

(* p ≤ 0,05; † p ≤ 0,1)<br />

Abbildung 7: Ergebnisse der ALM-Analysen zu den Moderatoreffekten<br />

Neben den drei signifikanten Moderatoreffekten muss der Effekt der Variable<br />

„Ausbildungsrichtung“ hervorgehoben werden. Dieser Moderator verfehlt<br />

mit einem Signifikanzniveau von p = 0,109 äußerst knapp die Interpretationsgrenze.<br />

Bei einer größeren Stichprobe könnte sich daher auch <strong>für</strong> diese<br />

Variable ein signifikanter Effekt ergeben. Die übrigen vier Variablen weisen<br />

dagegen keinen signifikanten Moderatoreffekt auf. Folglich müssen die Hypothesen<br />

5, 6, 7, 8 <strong>und</strong> 10 abgelehnt werden.<br />

6. Diskussion <strong>und</strong> Interpretation<br />

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen, dass ein signifikanter<br />

Zusammenhang zwischen einem Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden<br />

<strong>und</strong> einer Veränderung des Diversifikationsgrads deutscher Großunternehmen<br />

besteht <strong>und</strong> dass die Stärke dieser Veränderung von der Art des<br />

Wechsels abhängt. Damit bestätigt diese Untersuchung weitgehend die Ergebnisse<br />

amerikanischer Studien. Dort haben unter anderem Miller, Tushman/Rosenkopf,<br />

Romanelli/Tushman sowie Lant/Milliken/Batra gezeigt, dass

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 23<br />

ein Wechsel des CEOs strategischen Wandel begünstigt. 57 Wiersema/Bantel<br />

sowie Wiersema haben den Einfluss von Wechseln im gesamten Top Management<br />

Team auf den Diversifikationsgrad amerikanischer Unternehmen gemessen<br />

<strong>und</strong> dabei Veränderungen festgestellt, die in ihrer Größenordnung den in<br />

dieser Untersuchung ermittelten Strategieänderungen entsprechen. 58 Schließlich<br />

hat Wiersema in einer Studie gezeigt, dass Unternehmen, in denen unerwartete<br />

<strong>Führungswechsel</strong> aufgetreten sind, ein besonders hohes Ausmaß strategischen<br />

<strong>und</strong> strukturellen Wandels aufweisen. 59<br />

Aufgr<strong>und</strong> ihrer Signifikanz <strong>und</strong> ihrer Übereinstimmung mit den Resultaten<br />

von Studien aus dem amerikanischen Raum erscheint es lohnenswert, die Ergebnisse<br />

der vorliegenden Untersuchung als Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> eine vertiefte Analyse<br />

des Wechsel-Wandel-Zusammenhangs bei deutschen Unternehmen zu nutzen.<br />

Im Rahmen einer solchen vertieften Analyse sollten vor allem Moderatoreneffekte,<br />

aber auch der Einfluss unterschiedlicher Wechselarten intensiver<br />

beleuchtet werden. Hinsichtlich der Wechselarten wurde in der vorliegenden<br />

Analyse bereits ein signifikanter Unterschied zwischen strategischem Wandel<br />

nach unabwendbaren <strong>und</strong> unfreiwilligen <strong>Führungswechsel</strong>n ermittelt. Für den<br />

freiwilligen Wechsel ergaben sich jedoch keine signifikanten Ergebnisse. Allerdings<br />

ist zu vermuten, dass bereits eine größere Stichprobe an dieser Stelle zu<br />

besseren Ergebnissen führt.<br />

In Bezug auf die Moderatoreneffekte konnten in der vorliegenden Untersuchung<br />

nur drei von acht Hypothesen bestätigt werden. So zeigte sich, dass<br />

das Unternehmensalter, die Unternehmensgröße sowie die Amtszeit des ausscheidenden<br />

Vorstandsvorsitzenden in Verbindung mit dem <strong>Führungswechsel</strong><br />

den erklärbaren Varianzanteil des <strong>Strategiewandel</strong>s deutlich steigerten. Die übrigen<br />

fünf vermuteten Moderatoreffekte haben sich jedoch nicht bestätigt. Daher<br />

sollten zukünftige Studien auch an diesen Punkten ansetzen. Besonders<br />

überraschend ist in diesem Zusammenhang, dass kein Moderatoreffekt des<br />

Unternehmenserfolgs vor dem Wechsel ermittelt werden konnte, obwohl andere<br />

Studien dieser Variablen einen wichtigen Einfluss einräumen. 60 Hier könnten<br />

unter Umständen durch eine andere Operationalisierung dieses Faktors <strong>und</strong><br />

durch eine Bereinigung um Branchen- <strong>und</strong> Jahreseffekte bessere Ergebnisse<br />

erzielt werden. 61<br />

Auch die untersuchten Eigenschaften des neuen Vorstandsvorsitzenden –<br />

sein Alter, seine Unternehmenszugehörigkeit <strong>und</strong> seine Ausbildungsrichtung –<br />

57<br />

58<br />

59<br />

60<br />

61<br />

Vgl. Miller (1993), S. 644 ff.; Tushman/Rosenkopf (1996), S. 939 ff.; Romanelli/Tushman<br />

(1994), S. 1141 ff.; Lant/Milliken/Batra (1992), S. 585 ff.<br />

Vgl. Wiersema/Bantel (1993), S. 485 ff.; Wiersema (1992), S. 73 ff.<br />

Vgl. Wiersema (1995), S. 185 ff.<br />

Vgl. Schrader (1995), S. 185 ff.<br />

Vgl. Salomo (2001), S. 222 ff.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 24<br />

haben keinen signifikanten Moderatoreneffekt ergeben. Diese Ergebnisse müssen<br />

allerdings differenziert betrachtet werden. So resultiert der mangelnde Effekt<br />

des Alters vor allem daraus, dass das durchschnittliche Alter von Vorstandsvorsitzenden<br />

zum Zeitpunkt ihrer Berufung – in der Stichprobe <strong>und</strong><br />

wohl auch darüber hinaus – relativ homogen ist. Das Alter scheint daher eher<br />

als Moderatorvariable bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen<br />

Veränderungen im gesamten Vorstand <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> relevant, nicht jedoch<br />

bezogen auf den Vorstandsvorsitzenden. 62<br />

Der mangelnde Moderatoreffekt der zweiten untersuchten Eigenschaft des<br />

neuen Vorstandsvorsitzenden – seiner Unternehmenszugehörigkeit – ist dagegen<br />

nicht darauf zurückzuführen, dass kein Zusammenhang zwischen dieser<br />

Variablen <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> besteht. Vielmehr zeigt eine Korrelationsanalyse<br />

eine signifikante negative Beziehung zwischen den Variablen Unternehmenszugehörigkeit<br />

<strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> (r = - 0,383; p ≤ 0,01), d.h. eine lange Unternehmenszugehörigkeit<br />

steht <strong>Strategiewandel</strong> entgegen. 63 Die Tatsache, dass sich<br />

der Moderatoreffekt nicht durchsetzen kann, resultiert daher eher aus der mangelnden<br />

Effektstärke der Unternehmenszugehörigkeit im Vergleich zum Konstrukt<br />

<strong>Führungswechsel</strong>. Hambrick et al. schlagen daher vor, anstelle der Unternehmenszugehörigkeit<br />

eher die Branchenzugehörigkeit als Moderator in die<br />

Analyse strategischer Auswirkungen von <strong>Führungswechsel</strong>n einzubeziehen. 64<br />

Im Falle der „Ausbildungsrichtung“ des neuen Vorstandsvorsitzenden schließlich<br />

ließen die Analysen keine eindeutige Aussage über die Existenz eines Moderatoreffekts<br />

zu, da das Signifikanzniveau knapp die Interpretationsgrenze<br />

verfehlte. Bei diesem Moderator könnte bereits eine größere Stichprobe zu<br />

besseren Ergebnissen führen.<br />

In Bezug auf den ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden konnte der vermutete<br />

Moderatoreffekt des Wechsels in den Aufsichtsrat nicht bestätigt werden.<br />

Ähnlich wie bei der Variable Unternehmenszugehörigkeit des neuen Vorstandsvorsitzenden<br />

ist dieser mangelnde Effekt nicht darauf zurückzuführen,<br />

dass keine Beziehung zwischen Wechsel in den Aufsichtsrat <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong><br />

besteht. Vielmehr ist auch hier ein signifikanter negativer Zusammenhang<br />

beobachtbar (r = - 0,297; p ≤ 0,05), d.h. Strategieveränderungen treten weniger<br />

stark auf, wenn der ehemalige Vorstandsvorsitzende in den Aufsichtsrat wechselt.<br />

Wiederum ist jedoch die Effektstärke des Wechsels in den Aufsichtsrat im<br />

Vergleich zum Konstrukt <strong>Führungswechsel</strong> zu gering.<br />

62<br />

63<br />

64<br />

Vgl. Grimm/Smith (1991), S. 559 ff.; Hitt/Tyler (1991), S. 336 ff.<br />

Vgl. Finkelstein/Hambrick (1996), S. 85; Stevens/Beyer/Trice (1978), S. 388;<br />

Schmidt/Posner (1983), S. 14 f.<br />

Vgl. Hambrick/Geletkanycz/Fredrickson (1993), S. 404 ff.

<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 25<br />

7. Ausblick<br />

Insgesamt hat die vorliegende Untersuchung einige wichtige Ergebnisse<br />

zum Zusammenhang zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze <strong>und</strong><br />

dem <strong>Strategiewandel</strong> in deutschen Großunternehmen hervor gebracht. Tiefer<br />

gehende Analysen zu Wechselarten <strong>und</strong> insbesondere zu Kontingenzfaktoren<br />

des <strong>Führungswechsel</strong>s sind jedoch notwendig, um ein noch besseres Verständnis<br />

dieses wichtigen empirischen Phänomens zu entwickeln.<br />

Neben einer Vertiefung der Forschung zum Wechsel-Wandel-Zusammenhang<br />

lassen sich aus der vorliegenden Untersuchung auch Anstöße <strong>für</strong><br />

weitergehende Forschungsanstrengungen ableiten. So scheinen die Ergebnisse<br />

dieser Studie zum einen die Annahme des „punctuated equilibrium“-Ansatzes<br />

zu bestätigen, dass strategischer Wandel in Unternehmen nicht kontinuierlich<br />

sondern eher punktuell stattfindet <strong>und</strong> dass das Anstoßen von Wandel herausragende<br />

Ereignisse erfordert, durch die Unternehmensträgheit <strong>und</strong> interne Widerstände<br />

überw<strong>und</strong>en werden. Ein Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden<br />

stellt – den Ergebnissen dieser Untersuchung zufolge – ein solches<br />

herausragendes Ereignis dar. In der Tat kann eine Neubesetzung der zentralen<br />

Führungsposition eines Unternehmens als Symbol interpretiert werden, das von<br />

Mitarbeitern <strong>und</strong> Führungskräften des Unternehmens mit Veränderung oder<br />

dem Beginn einer neuen Ära in Verbindung gebracht wird <strong>und</strong> so die prinzipiell<br />

vorhandene Trägheit von Unternehmen vermindert. Diese Symbolfunktion<br />

eines <strong>Führungswechsel</strong>s wird tendenziell stärker sein, wenn der Vorstandsvorsitzende<br />

unfreiwillig aus dem Amt scheidet. Um diese Vermutungen zu bestätigen,<br />

ist es jedoch nicht ausreichend, nur Strategieänderungen im Umfeld eines<br />

<strong>Führungswechsel</strong>s zu untersuchen, wie in der vorliegenden Studie geschehen.<br />

Vielmehr muss in diesem Fall ebenfalls analysiert werden, ob <strong>und</strong> in welchem<br />

Umfang strategischer Wandel auch im Laufe der Amtszeit von Vorstandsvorsitzenden<br />

auftritt <strong>und</strong> ob der im Rahmen von <strong>Führungswechsel</strong>n festgestellte<br />

strategische Wandel von einer generell im gleichen Zeitraum bei anderen Unternehmen<br />

zu beobachtenden Strategieänderung abweicht.<br />

Ein zweiter Anstoß <strong>für</strong> weitergehende Forschungsanstrengungen, der sich<br />

aus den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung ableiten lässt, betrifft die<br />

Rolle des Vorstandsvorsitzenden. So deutet der signifikante Zusammenhang,<br />

der zwischen einem Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden <strong>und</strong><br />

dem <strong>Strategiewandel</strong> ermittelt worden ist, darauf hin, dass Vorstandsvorsitzende<br />

tatsächlich eine herausragende Position innerhalb des Vorstands einnehmen<br />

<strong>und</strong> strategische Entscheidungen wesentlich beeinflussen. Darüber hinaus stützen<br />

die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung die Vermutung, dass neue<br />