Mathematik - der Gesamtschule Leverkusen Schlebusch

Mathematik - der Gesamtschule Leverkusen Schlebusch

Mathematik - der Gesamtschule Leverkusen Schlebusch

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Grundsätze <strong>der</strong> Leistungsmessung und Leistungsbewertung<br />

im Fach <strong>Mathematik</strong><br />

1. Allgemeine Grundsätze<br />

Die Leistungsbewertung im Fach <strong>Mathematik</strong> beruht auf den rechtlichen Vorgaben<br />

des Schulgesetzes (§ 48), den Vorschriften zur Leistungsbewertung in den<br />

Ausbildungs- und Prüfungsordnungen (APO SI § 6 und APOGOSt § 13 ff.) sowie den<br />

übrigen Erlassen zur Leistungsbewertung, insbeson<strong>der</strong>e auch den Vorgaben zur<br />

Leistungsbewertung in den Lehrplänen für die Sekundarstufen I und II. Sie<br />

berücksichtigt die allgemeinen Grundsätze <strong>der</strong> Leistungsbewertung an <strong>der</strong><br />

<strong>Gesamtschule</strong> <strong>Leverkusen</strong>-<strong>Schlebusch</strong>.<br />

Die Leistungsbewertung bezieht sich „auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht<br />

erworbenen Kompetenzen“. Dabei werden grundsätzlich alle im Lehrplan<br />

ausgewiesenen Bereiche angemessen berücksichtigt, wobei den sogenannten<br />

Prozesskompetenzen (Argumentieren/Kommunizieren, Problemlösen, Modellieren,<br />

Werkzeuge) <strong>der</strong> gleiche Stellenwert zukommt wie den inhaltsbezogenen<br />

Kompetenzen (Arithmetik/Algebra, Funktionen, Geometrie, Stochastik) (vgl.<br />

Kernlehrplan <strong>Mathematik</strong>, Kapitel 5).<br />

Die Leistungsbewertung im Fach <strong>Mathematik</strong> umfasst die Bewertungsbereiche<br />

„Schriftliche Arbeiten“ (Klassen-/Kursarbeiten) und „Sonstige Leistungen“.<br />

Gelegentliche kurze schriftliche Übungen sind dabei nicht dem Bewertungsbereich<br />

Schriftliche Arbeiten, son<strong>der</strong>n den Sonstigen Leistungen zuzurechnen.<br />

Bei <strong>der</strong> Erteilung <strong>der</strong> Zeugnisnote werden im 8. Schuljahr die Ergebnisse <strong>der</strong><br />

zentralen Lernstandserhebung angemessen berücksichtigt.<br />

2. Schriftliche Arbeiten in <strong>der</strong> SII<br />

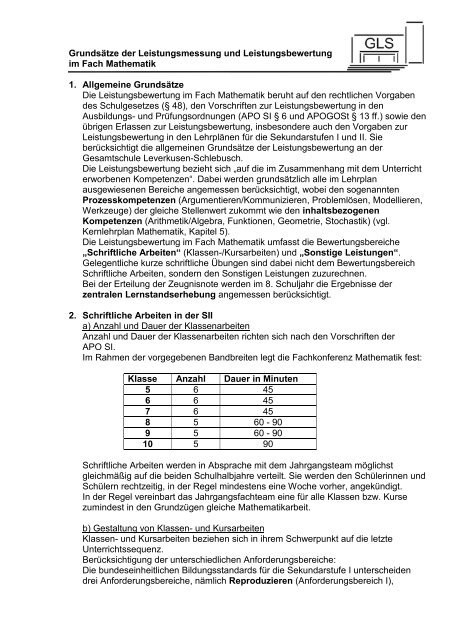

a) Anzahl und Dauer <strong>der</strong> Klassenarbeiten<br />

Anzahl und Dauer <strong>der</strong> Klassenarbeiten richten sich nach den Vorschriften <strong>der</strong><br />

APO SI.<br />

Im Rahmen <strong>der</strong> vorgegebenen Bandbreiten legt die Fachkonferenz <strong>Mathematik</strong> fest:<br />

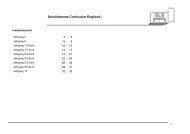

Klasse Anzahl Dauer in Minuten<br />

5 6 45<br />

6 6 45<br />

7 6 45<br />

8 5 60 - 90<br />

9 5 60 - 90<br />

10 5 90<br />

Schriftliche Arbeiten werden in Absprache mit dem Jahrgangsteam möglichst<br />

gleichmäßig auf die beiden Schulhalbjahre verteilt. Sie werden den Schülerinnen und<br />

Schülern rechtzeitig, in <strong>der</strong> Regel mindestens eine Woche vorher, angekündigt.<br />

In <strong>der</strong> Regel vereinbart das Jahrgangsfachteam eine für alle Klassen bzw. Kurse<br />

zumindest in den Grundzügen gleiche <strong>Mathematik</strong>arbeit.<br />

b) Gestaltung von Klassen- und Kursarbeiten<br />

Klassen- und Kursarbeiten beziehen sich in ihrem Schwerpunkt auf die letzte<br />

Unterrichtssequenz.<br />

Berücksichtigung <strong>der</strong> unterschiedlichen Anfor<strong>der</strong>ungsbereiche:<br />

Die bundeseinheitlichen Bildungsstandards für die Sekundarstufe I unterscheiden<br />

drei Anfor<strong>der</strong>ungsbereiche, nämlich Reproduzieren (Anfor<strong>der</strong>ungsbereich I),

Zusammenhänge herstellen (Anfor<strong>der</strong>ungsbereich II) und Verallgemeinern und<br />

Reflektieren (Anfor<strong>der</strong>ungsbereich III). Klassen- und Kursarbeiten sollen immer<br />

auch Aufgaben aus dem Anfor<strong>der</strong>ungsbereich I enthalten, um leistungsschwächeren<br />

Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, erworbene Sachkenntnisse und<br />

Fähigkeiten nachzuweisen. Darüber hinaus sollen aber auch zunehmend<br />

Aufgabenstellungen aus den Anfor<strong>der</strong>ungsbereichen II und III in den Klassen- und<br />

Kursarbeiten enthalten sein.<br />

Die Klassenarbeiten sollen spätestens ab Klassenstufe 7 zur Vorbereitung auf die<br />

äußere Fachleistungsdifferenzierung neben Aufgaben, die alle Schülerinnen und<br />

Schüler lösen sollen, auch Wahlaufgaben auf unterschiedlichen<br />

Anfor<strong>der</strong>ungsniveaus enthalten. Die jeweils erreichbare Punktzahl soll den<br />

Schülerinnen und Schülern mit <strong>der</strong> Aufgabenstellung bekannt gegeben werden. Die<br />

Verteilung <strong>der</strong> Punkte soll so angelegt sein, dass eine Schülerin bzw. ein Schüler die<br />

Notenstufe gut erreichen kann, wenn sie bzw. er alle verbindlichen Aufgaben (d. h.<br />

die für alle gemeinsamen Aufgaben und die jeweilige Basisvariante <strong>der</strong> übrigen<br />

Aufgaben) fehlerfrei bewältigt.<br />

c) Korrektur <strong>der</strong> Arbeit<br />

Die Korrektur <strong>der</strong> Klassen- und Kursarbeiten erfolgt in <strong>der</strong> SI in <strong>der</strong> Regel innerhalb<br />

von 14 Tagen. Die Vergabe <strong>der</strong> Punkte soll nach einem im Jahrgang gemeinsam<br />

vereinbarten Bewertungsschema erfolgen, das u. A. auch Angaben zur Bewertung<br />

<strong>der</strong> Ordnung und Übersichtlichkeit <strong>der</strong> Arbeit, zum Umgang mit Einheiten und zur<br />

Darstellungsleistung enthält. Die Korrektur soll neben <strong>der</strong> Diagnose des erreichten<br />

Lernstandes bei Bedarf auch mit Hinweisen zum erfolgreichen Weiterlernen<br />

verbunden werden.<br />

d) Festsetzung <strong>der</strong> Note<br />

Die Notengebung erfolgt auf <strong>der</strong> Grundlage einer im Bewertungsschema vorher<br />

festgelegten Punkteverteilung nach folgen<strong>der</strong> Tabelle:<br />

Prozentualer Anteil Note<br />

erreichbarer Punkte<br />

85 – 100 % sehr gut<br />

70 – 84 % gut<br />

55 – 69 % befriedigend<br />

40 – 54 % ausreichend<br />

20 – 39 % mangelhaft<br />

0 – 19 % ungenügend<br />

Zu besseren Orientierung für Schülerinnen und Schüler sowie für die Eltern kann die<br />

Notentendenz (+/-) als zusätzliche Information zur Note angegeben werden.

3. Sonstige Leistungen in <strong>der</strong> SI<br />

Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen“ umfasst alle Leistungen, die die<br />

Schülerin bzw. <strong>der</strong> Schüler außerhalb des Bewertungsbereichs „Schriftliche<br />

Arbeiten“ erbringt. In die Beurteilung gehen die Qualität <strong>der</strong> erbrachten Leistungen<br />

und die Kontinuität <strong>der</strong> Beiträge ein.<br />

Nicht nur die Bewertung punktueller Leistungen in Form abgegrenzter<br />

zusammenhängen<strong>der</strong> Beiträge wird bei <strong>der</strong> Leistungsbewertung berücksichtigt,<br />

son<strong>der</strong>n vor allem auch die Ergebnisse <strong>der</strong> Langzeitbeobachtung <strong>der</strong><br />

Unterrichtsbeiträge <strong>der</strong> Schülerin bzw. des Schülers.<br />

Zu den sonstigen Leistungen zählen beispielsweise<br />

- Beiträge zum Unterrichtsgespräch,<br />

- kooperative Leistungen im Rahmen von Gruppenarbeit,<br />

- im Unterricht eingefor<strong>der</strong>te Leistungsnachweise, z. B. vorgetragene Hausaufgaben<br />

o<strong>der</strong> die Präsentation von Ergebnissen <strong>der</strong> Einzel-, Partner- o<strong>der</strong> Gruppenarbeit,<br />

angemessene Heftführung und die Kontinuität <strong>der</strong> Bearbeitung <strong>der</strong><br />

Wochenpläne/Hausaufgaben,<br />

- gelegentliche, kurze schriftliche Überprüfungen (vgl. Kap. 5 des Kernlehrplans).<br />

4. Berücksichtigung <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> zentralen Lernstandserhebung<br />

bei <strong>der</strong> Leistungsbewertung im 8. Schuljahr<br />

Die Berücksichtigung <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> zentralen Lernstandserhebungen im<br />

8. Schuljahr bei <strong>der</strong> Festlegung <strong>der</strong> Zeugnisnote erfolgt gemäß dem RdErl. d. MSW<br />

vom 20.12.2006. Darin heißt es:<br />

„Der Bewertung <strong>der</strong> Lernstandserhebungen werden die folgenden Kategorien zu Grunde gelegt:<br />

a) Die Ergebnisse übertreffen die bisher im Rahmen <strong>der</strong> Leistungsüberprüfung erbrachten Leistungen<br />

<strong>der</strong> Schülerin o<strong>der</strong> des Schülers.<br />

b) Die Ergebnisse entsprechen den bisher im Rahmen <strong>der</strong> Leistungsüberprüfung erbrachten<br />

Leistungen <strong>der</strong> Schülerin o<strong>der</strong> des Schülers.<br />

c) Die Ergebnisse liegen unterhalb <strong>der</strong> bisher im Rahmen <strong>der</strong> Leistungsüberprüfung erbrachten<br />

Leistungen <strong>der</strong> Schülerin o<strong>der</strong> des Schülers.<br />

Bei <strong>der</strong> Festlegung <strong>der</strong> Zeugnisnote werden bei <strong>der</strong> Entscheidung zwischen zwei Notenstufen<br />

Ergebnisse <strong>der</strong> Kategorie a) positiv und Ergebnisse <strong>der</strong> Kategorie c) negativ berücksichtigt.“<br />

5. Gewichtung <strong>der</strong> Beurteilungsbereiche „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige<br />

Leistungen“ in <strong>der</strong> SI<br />

Die Ergebnisse in beiden Beurteilungsbereichen werden bei <strong>der</strong> Festlegung <strong>der</strong><br />

Zeugnisnote annähernd gleichgewichtig berücksichtigt. Eine rein arithmetische<br />

Zusammenfassung bei<strong>der</strong> Beurteilungsbereiche ist dabei allerdings unzulässig.<br />

In den Klassen 5 bis 8 kann <strong>der</strong> Bereich, in dem die Schülerin o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Schüler die<br />

besseren Leistungen erbringt, höher gewichtet werden und mit ca. 60% in die<br />

Bewertung eingehen. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass punktuelle<br />

Leistungsüberprüfungen im frühen Alter nicht immer aussagekräftig sind und dass<br />

die Leistungsbewertung grundsätzlich kompetenzorientiert zu erfolgen hat. Kann die<br />

Schülerin o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Schüler in einem <strong>der</strong> genannten Beurteilungsbereiche<br />

nachweisen, dass sie o<strong>der</strong> er die im Unterricht vermittelten Kompetenzen erworben<br />

hat, wird dies bei <strong>der</strong> Gesamtbewertung mit erhöhtem Gewicht berücksichtigt.

6. Zuweisung zum Grundkurs o<strong>der</strong> Erweiterungskurs<br />

Über die Zuweisung zum Grundkurs o<strong>der</strong> zum Erweiterungskurs entscheidet die<br />

Zeugniskonferenz unter Berücksichtigung des Gesamtbildes <strong>der</strong> Schülerin o<strong>der</strong> des<br />

Schülers.<br />

Die Fachlehrerin o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Fachlehrer schlägt <strong>der</strong> Zeugniskonferenz vor, an welchem<br />

Kurs die Schülerin o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Schüler in Zukunft teilnehmen soll. Dieser Vorschlag<br />

beinhaltet eine Prognose über das zukünftige Lernverhalten und den zu erwartenden<br />

Lernerfolg <strong>der</strong> Schülerin o<strong>der</strong> des Schülers. Diese Prognose erfolgt auf <strong>der</strong><br />

Grundlage <strong>der</strong> bisherigen Beobachtungen des Lernverhaltens und <strong>der</strong> bisher<br />

erbrachten Leistungen.<br />

Im Allgemeinen erfolgt eine Zuweisung zum Erweiterungskurs bei <strong>der</strong> Zeugnisnote<br />

gut o<strong>der</strong> sehr gut und eine Zuweisung zum Grundkurs bei <strong>der</strong> Zeugnisnote<br />

ausreichend o<strong>der</strong> schlechter. Insbeson<strong>der</strong>e, wenn die Zeugnisnote befriedigend<br />

erteilt wird, kommen neben <strong>der</strong> Note auch weitere Aspekte hinzu, nämlich<br />

- Selbstständigkeit im Denken, Fähigkeit zum Transfer,<br />

- Sorgfalt und Kontinuität beim Lernen<br />

- Lerngeschwindigkeit.

Leistungsbewertung im Fach <strong>Mathematik</strong> SII<br />

Die Basis <strong>der</strong> Leistungsbewertung bilden das Schulgesetz und die APO-GOSt.<br />

Berücksichtigung finden ebenfalls die Grundsätze zur Lernerfolgsüberprüfung aus den<br />

Richtlinien und Lehrpläne Gymnasium/<strong>Gesamtschule</strong> Sekundarstufe II. Die Gewichtung zwischen den<br />

Beurteilungsbereichen Sonstige Mitarbeit und Klausuren sowie die Bewertung <strong>der</strong> Klausuren folgen diesen<br />

Vorgaben.<br />

Sonstige Mitarbeit<br />

Dem Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit" kommt <strong>der</strong> gleiche Stellenwert zu wie dem<br />

Beurteilungsbereich Klausuren. Im Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit" sind alle Leistungen zu werten,<br />

die eine Schülerin o<strong>der</strong> ein Schüler im Unterricht außerhalb <strong>der</strong> Klausuren erbringt. Dazu gehören:<br />

(1) Beiträge zum Unterrichtsgespräch,<br />

(2) Vorträge von Hausaufgaben,<br />

(3) Referate,<br />

(4) Protokolle,<br />

(5) Schriftliche Übungen.<br />

Diese Formen <strong>der</strong> Sonstigen Mitarbeit sind für die Lernerfolgsüberprüfung im Fach <strong>Mathematik</strong><br />

unterschiedlich relevant. Ihre Bedeutung wird auch je nach Kursstärke und Kurszusammensetzung<br />

variieren. Davon unabhängig beschreiben die folgenden Abschnitte die angegebenen Formen, zeigen <strong>der</strong>en<br />

Bedeutung im Rahmen kontinuierlicher Lernerfolgsüberprüfungen auf und weisen auf Probleme<br />

einergerechten Leistungsbewertung in den einzelnen Bereichen hin.<br />

Es wird die Notwendigkeit betont, in den nichtschriftlichen Formen <strong>der</strong> Sonstigen Mitarbeit die Schülerinnen<br />

und Schüler auf die mündliche Abiturprüfung vorzubereiten.<br />

Der Schülerin und dem Schüler muss während des Unterrichts Gelegenheit gegeben werden, selbständig in<br />

einer vorgegebenen Zeit eine begrenzte Aufgabenstellung zu bearbeiten, sein Ergebnis geglie<strong>der</strong>t und in<br />

angemessener Sprache darzustellen und ggf. im Gespräch mit den Kursteilnehmern und dem Fachlehrer<br />

größere fachliche Zusammenhänge zu diskutieren. So wird er auf die entsprechenden Anfor<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong><br />

Prüfungssituation vorbereitet (s. dazu Abschnitt 4.4.4.3, (3), S. 139).<br />

Die Schülerinnen und Schüler sollten außer <strong>der</strong> Struktur <strong>der</strong> mündlichen Prüfung auch die Beurteilungskriterien<br />

im Unterricht kennen lernen.<br />

4.3.2 Arbeitsformen im Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit"<br />

4.3.2.1 Beiträge zum Unterrichtsgespräch<br />

(1) Für die gemeinsame Erörterung mathematischer Sachverhalte in einer Kursgruppe ist selbstverständlich<br />

vorauszusetzen, dass die Schülerinnen und Schüler sich mit dem Lehrer und untereinan<strong>der</strong> verständigen<br />

können. Hierbei kommt es nicht so sehr auf sprachliche Gewandtheit an, wohl aber auf Kenntnis <strong>der</strong><br />

Fachsprache und auf die Fähigkeit, logische Beziehungen und anschauliche Vorstellungen mit Hilfe <strong>der</strong><br />

Umgangssprache möglichst klar wie<strong>der</strong>zugeben. Beiträge zum <strong>Mathematik</strong>unterricht können auch in<br />

Formelsprache o<strong>der</strong> mit einer geometrischen Darstellung (Anfertigung, Weiterführung o<strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung<br />

einer Zeichnung) geleistet werden. Dass <strong>der</strong> Unterricht in Gesprächsform mit <strong>der</strong> ganzen Kursgruppe<br />

geführt wird, ist nicht Voraussetzung für die hier betrachteten Unterrichtsbeiträge; es sollen auch<br />

Äußerungen von Schülerinnen und Schülern einer Arbeitsgruppe o<strong>der</strong> im Gespräch mit dem Lehrer<br />

während einer Einzelarbeitsphase eingeschlossen sein, insbeson<strong>der</strong>e auch spontane Fragen und<br />

Einwände.<br />

Von <strong>der</strong> Zahl und vor allem von <strong>der</strong> Qualität solcher Schülerbeiträge zum Unterrichtsgespräch hängt auf die<br />

Dauer die Wirkung des <strong>Mathematik</strong>unterrichts wesentlich ab. Die Dichte des Gefüges mathematischer<br />

Gedankengänge, die Genauigkeit mathematischer Begriffsbildungen und die darauf beruhende Strenge <strong>der</strong>

Argumentationen können nicht eindrucksvoller erfahren werden, als wenn Schülerinnen und Schüler im<br />

Gespräch miteinan<strong>der</strong> z.B. einen Einwand entkräften o<strong>der</strong> eine Lücke in einer Beweisführung entdecken.<br />

(2) An<strong>der</strong>erseits erlauben die Schülerbeiträge dem Lehrer Rückschlüsse auf den momentanen<br />

Erkenntnisstand und die Lernfortschritte <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler. Sicherheit in <strong>der</strong> Kenntnis von<br />

Definitionen, Sätzen und Verfahren, Überblick über Zusammenhänge und Methoden, die Fähigkeit,<br />

Beziehungen zu sehen und zu formulieren, die Fähigkeiten zu spezialisieren, anzuwenden und zu<br />

verallgemeinern, Analogien zu finden, für einen Lösungsansatz angemessene Vorstellungen zu entwickeln<br />

u.a.m. können auf keinem an<strong>der</strong>en Wege so vielfältig, umfassend und mit so wenig Aufwand beobachtet<br />

werden wie über die kurzen Stegreifäußerungen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler. Daher müssen sie bei <strong>der</strong><br />

Leistungsbewertung im <strong>Mathematik</strong>unterricht einbezogen werden.<br />

(3) Die Beurteilung <strong>der</strong> Schülerleistungen in <strong>der</strong> mündlichen Mitarbeit sollte nicht punktuell erfolgen.<br />

Der Lehrer sollte über einen längeren Zeitraum die Schülerleistungen beobachten und sich entwickeln<br />

lassen. Aus <strong>der</strong> Beteiligung <strong>der</strong> Schülerin o<strong>der</strong> des Schülers in den verschiedenen Phasen des Unterrichts,<br />

z.B. Vortrag von Hausaufgaben und Zusammenfassungen, Transfer von Ergebnissen und Methoden,<br />

Beteiligung am Erfassen von Problemen, Finden und Begründen von Lösungsvorschlägen, ergibt sich das<br />

Leistungsbild <strong>der</strong> Schülerin o<strong>der</strong> des Schülers in <strong>der</strong> mündlichen Mitarbeit.<br />

Man kann aus dem Ausbleiben von spontanen Äußerungen nicht ohne weiteres schließen, das <strong>der</strong><br />

betreffenden Schülerin o<strong>der</strong> dem betreffenden Schüler höhere mathematische Qualifikationen fehlen: hieran<br />

können auch vielfältig bedingte Hemmungen schuld sein. Der Lehrer ist verpflichtet, bei ihrer Überwindung<br />

zu helfen. Er sollte also versuchen, auch Schülerinnen und Schüler, die sich nicht spontan beteiligen, in das<br />

Unterrichtsgespräch einzubeziehen. Sind von einer Schülerin o<strong>der</strong> einem Schüler trotzdem keine<br />

wesentlichen Beiträge zu erhalten, muss sie o<strong>der</strong> er Gelegenheit bekommen, seine Fähigkeiten in an<strong>der</strong>en<br />

Formen "Sonstiger Mitarbeit" nachzuweisen.<br />

4.3.2.2 Hausaufgaben<br />

(1) Hausaufgaben ergänzen die Arbeit im Unterricht. Sie dienen zur Festigung und Sicherung des im<br />

Unterricht Erarbeiteten sowie zur Vorbereitung 'des Unterrichts.<br />

(2) Die Notwendigkeit <strong>der</strong> Hausaufgaben<br />

Für die Hausaufgaben gilt in <strong>der</strong> <strong>Mathematik</strong> zusätzlich, dass die Schülerinnen und Schüler die im Unterricht<br />

besprochenen Sätze und Verfahren an hinreichendem Material einüben müssen, wenn sie mit Erfolg lernen<br />

wollen. Sie müssen selbständig mit den mathematischen Gegenständen umgehen und die dabei<br />

auftretenden Schwierigkeiten überwinden lernen.<br />

107<br />

Nicht geringer zu veranschlagen ist dabei das formale Training in <strong>der</strong> Anfertigung schriftlicher und<br />

zeichnerischer Darstellungen (sachgerechte Glie<strong>der</strong>ung, zweckmäßige Aufeinan<strong>der</strong>folge <strong>der</strong><br />

Lösungsschritte, übersichtliches Schriftbild, korrekte und saubere Zeichnungen, u.a.).<br />

Eine Aufgabe des Lehrers wird es sein, den Schülerinnen und Schülern die mit <strong>der</strong> Stellung <strong>der</strong><br />

Hausaufgaben intendierten Ziele klarzumachen und ihnen die Vorteile zu verdeutlichen, die aus ihrer<br />

regelmäßigen und sorgfältigen Anfertigung erwachsen.<br />

(3) Mögliche Typen von Hausaufgaben<br />

Es bieten sich folgende Typen von Hausaufgaben an:<br />

a.) die kalkülartige Anwendung von Rechenregeln (z.B. Differenzieren),<br />

die kalkülartige Anwendung von Sätzen (z.B. Kurvendiskussionen),<br />

die Anwendung von Lösungsverfahren auf neue Situationen (z.B. Extremwertaufgaben).<br />

Zu diesen Aufgabentypen finden sich in allen Lehrbüchern reichlich Beispiele.<br />

b.) Vollständige Formulierung eines Lehrsatzes, getrennt nach Voraussetzung und Behauptung<br />

Diese Aufgabenstellung bietet sich an bei einem induktiven Vorgehen im voraufgegangenen<br />

Unterricht. Angabe <strong>der</strong> in einem besprochenen Beweis benötigten Definitionen und Sätze.

Möglicherweise ist es zweckmäßig, neben <strong>der</strong> ursprünglich gelernten Formulierung eine zweite<br />

Fassung zu verlangen, in <strong>der</strong> die Bezeichnungen dem neuen Gedankengang angepasst sind.<br />

Verbalisierung einer Lösungsstrategie, z.B. bei einem unfangreicheren Beweis o<strong>der</strong> bei einem<br />

Aufgabentyp, <strong>der</strong> mehrere Teilschritte enthält (Extremwertaufgaben, Konstruktion von Funktionen<br />

mit vorgegebenen Eigenschaften)<br />

c.) Vorbereitung eines schriftlich vorgelegten Gedankenganges, etwa eines einfachen einführenden<br />

Textes in ein neues Kapitel, eines knappen Beweises aus dem Lehrbuch.<br />

Die Schülerin o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Schüler sollte imstande sein, eine auch im Detail vollständige Darstellung zu<br />

geben.<br />

d.) Die folgenden Aufgabentypen haben einen ausgeprägteren weiterführenden Charakter. Sie<br />

erfor<strong>der</strong>n selbständiges Denken und sind daher nicht für alle Schülerinnen und Schüler geeignet.<br />

Verallgemeinerung eines behandelten Sachverhaltes, wie sie etwa bei jedem induktiven Vorgehen<br />

erfor<strong>der</strong>lich ist;<br />

Auffinden und/o<strong>der</strong> Analyse von Gegenbeispielen;<br />

Selbständige Beweisführung in einem vertrauten Umfeld, möglicherweise unterstützt durch die<br />

Anschauung.<br />

Die in <strong>der</strong> Praxis gestellten Aufgaben bilden häufig eine Mischform <strong>der</strong> oben beschriebenen<br />

Aufgabentypen, wie etwa die Fortführung einer im Unterricht begonnenen Rechnung und<br />

Erläuterung des gesamten Gedankenganges.<br />

(4) Kontrolle von Hausaufgaben<br />

Grundsätzlich ist eine Benotung von Hausaufgaben nicht vorgesehen. Eine regelmäßige Kontrolle erscheint<br />

jedoch notwendig. Sie dient <strong>der</strong> Berichtigung von Fehlern, <strong>der</strong> Bestätigung korrekter Lösungen sowie <strong>der</strong><br />

gebührenden Anerkennung eigenständiger Schülerleistungen.<br />

Referate<br />

(1) Allgemeines zum Einsatz von Referaten<br />

a.) Das Referat ist beson<strong>der</strong>s geeignet zum Erlernen studienvorbereiten<strong>der</strong> Arbeitstechniken und<br />

planen<strong>der</strong> Arbeitsverfahren sowie zur Vorbereitung auf die in <strong>der</strong> mündlichen Abiturprüfung<br />

gefor<strong>der</strong>te Qualifikation des zusammenhängenden Vortrags einer selbständig gelösten, begrenzten<br />

Aufgabe. Das Thema des Referats muss in den Kursplan integriert sein. Alle Kursteilnehmer sind<br />

Adressaten des Referats. Sie müssen von dem Beitrag des Referats für den Fortgang des<br />

Unterrichts notwendige Informationen erhalten können.<br />

b.) Referate können in bezug auf den laufenden Unterricht verschiedene Funktionen haben. Sie dienen<br />

u.a. <strong>der</strong> Bereitstellung von Hilfsmitteln für die Erarbeitung neuen Unterrichtsstoffes, <strong>der</strong><br />

Wie<strong>der</strong>holung von Unterrichtsstoff unter neuen Akzenten, <strong>der</strong> Abrundung von Unterrichtsstoff.<br />

Im allgemeinen erfüllen Referate mehrere dieser Funktionen. Für Grundkurse dürften<br />

Referatthemen häufiger dem Übungs- als dem Theorierahmen des Unterrichts entstammen.<br />

Die im Referat erbrachten Leistungen gehören als zusammenhängen<strong>der</strong>, selbständiger mündlicher<br />

Unterrichtsbeitrag zum Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit". Der Lehrer hat das Referat unter<br />

Angabe einer Begründung zu beurteilen.<br />

(2) Planung und Durchführung von Referaten

Einige Referatthemen sollten vom Lehrer bereits mit <strong>der</strong> Kursankündigung angeboten werden. Darüber<br />

hinaus werden sich Themen aus dem Unterricht selbst ergeben. Die Themen sind so zu wählen, dass <strong>der</strong><br />

Vortrag des Referats in 10-15 Minuten möglich und für die Vorbereitung ein Zeitraum von 2-3 Wochen<br />

ausreichend ist. Die Themen sind eindeutig zu formulieren und müssen dem Zeitrahmen entsprechend<br />

begrenzt sein.<br />

Es wird nicht möglich sein, in einem Kurshalbjahr allen Kursteilnehmern Referatthemen anzubieten. Bei <strong>der</strong><br />

Vergabe werden spezielle Interessen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler und <strong>der</strong>en Leistungsfähigkeit zu<br />

berücksichtigen sein.<br />

a.) Referat stellt die Schülerinnen und Schüler vor eine Fülle von Aufgaben, die sich ihm im sonstigen<br />

Unterricht nicht in so ausgeprägter Form steilen:<br />

Er hat in <strong>der</strong> Vorbereitungszeit in hohem Maße selbständig u.a. - das Thema zu erfassen, - eine<br />

themengerechte Stoffauswahl zu treffen, - den Stoff zu erarbeiten, - die Kerngedanken und <strong>der</strong>en<br />

Begründung herauszuarbeiten, - den Stoff <strong>der</strong> Vortrags- und Vorbereitungszeit entsprechend zu<br />

begrenzen und themengerecht zu akzentuieren, - eine adressatengemäße Darstellungsform zu<br />

'wählen (Repräsentationsmodus, Sprache, Medien), - eine geeignete Ergebnissicherung für die<br />

Adressatengruppe vorzusehen, - ein knappes Exzerpt seines Referates in Form eines<br />

Gedankenflussplans ( Mindmap)zu erarbeiten.<br />

Ohne Vorübungen (etwa durch die Übernahme von Kurzreferaten, die <strong>der</strong> Darstellung von<br />

Hausaufgaben bzw. <strong>der</strong> Zusammenfassung von Ergebnissen und Gedankengängen <strong>der</strong> letzten<br />

Stunde dienen) dürften manche Schülerinnen o<strong>der</strong> Schüler zu stark gefor<strong>der</strong>t sein. Der Gefahr einer<br />

Überfor<strong>der</strong>ung kann <strong>der</strong> Lehrer ferner etwa, durch Reduktion' <strong>der</strong> Hausaufgaben, Bereitstellung<br />

geeigneter Hilfen und Benennung eines Zweitreferenten begegnen.<br />

b,) Das Referat sollte an dem Tag, für den es vorgesehen ist, auch im Unterricht eingesetzt werden.<br />

Die Schülerin o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Schüler muss eine adressaten- und themengerechte Präsentation lernen.<br />

Anzustreben ist dabei <strong>der</strong> freie Vortrag des Referats unter Benutzung eines den Gedankengang<br />

stützenden Stichwortzettels sowie das Verlesen von Zitaten, Zahlenangaben usw. Im Anschluss an<br />

das Referat sollen die Mitschülerinnen und Mitschülern Gelegenheit zur Rückfrage und Diskussion<br />

erhalten. Zwischenfragen wird man nur im Ausnahmefall zulassen. Im Rahmen <strong>der</strong> anschließenden<br />

Diskussion steht <strong>der</strong> Lehrer für weitere Fragen zur Verfügung und nimmt evtl. notwendige Korrektur<br />

und Ergänzungen bzw. Akzentuierungen vor.<br />

(3) Beurteilung von Referaten<br />

a.) Bei <strong>der</strong> Gesamtwertung des Referats sollte <strong>der</strong> Lehrer den Arbeitseinsatz würdigen und die anfangs<br />

geringen Vorerfahrungen des Referenten berücksichtigen.<br />

b.) Die Bewertungskriterien sind dem Referenten und dem Kurs transparent zu machen. Zu den<br />

Kriterien gehören u.a.<br />

- <strong>der</strong> sachliche Gehalt,<br />

- die sachliche Korrektheit,<br />

- die Folgerichtigkeit,<br />

- die Verständlichkeit,<br />

- die Selbständigkeit <strong>der</strong> Vorbereitung,<br />

- die Originalität<br />

des Referats, sowie die Flexibilität und Sicherheit des Referenten während <strong>der</strong> Diskussion.<br />

4.3.2.4 Protokolle<br />

Protokolle sind als Grundlage für eine Leistungsbewertung im <strong>Mathematik</strong>unterricht weniger geeignet. Sie<br />

gestatten es kaum, zentrale Lernziele des <strong>Mathematik</strong>unterrichts wie z.B. Anwendung von Verfahren und<br />

Lehrsätzen auf Beispiele, Kombination geeigneter Verfahren zur Lösung eines Problems von passendem<br />

Schwierigkeitsgrad, Entdecken von logischen Zusammenhängen und Analogien u.a. zu überprüfen.<br />

Dagegen werden Tätigkeiten wie etwa das Formulieren von Oberleitungen in <strong>der</strong> Umgangssprache, die vom

fachlichen Standpunkt eher peripher sind, überbetont. Leistungsnoten, die auf Protokollen basieren,<br />

brauchen daher kein zutreffendes Bild von mathematischen Leistungen einer Schülerin o<strong>der</strong> eines Schülers<br />

zu geben.<br />

Der Schwierigkeitsgrad von Protokollen wechselt stark von Stunde zu Stunde und ist überdies vom<br />

Unterrichtsstil abhängig.<br />

Schriftliche Übungen<br />

(1) Allgemeine Regelungen<br />

a.) Eine Form <strong>der</strong> "Sonstigen Mitarbeit" ist die Schriftliche Übung, die benotet wird. Sie kann in allen<br />

Kursen <strong>der</strong> Jahrgangsstufen 11 bis 13 in den Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit" wie eine<br />

zusätzliche mündliche Leistung eingezogen werden. In den Jahrgangsstufen 11/1 bis 13/1 sind je<br />

Kurs ein bis zwei <strong>der</strong>artige Übungen zulässig, in <strong>der</strong> Jahrgangsstufe 13/1 1 eine Schriftliche Übung.<br />

b.) Eine Schriftliche Übung darf nur an einem Tag angesetzt werden, an dem die betreffenden<br />

Schülerinnen und Schüler keine Klausur schreiben. Sie ist den Schülerinnen und Schülern<br />

rechtzeitig anzukündigen. Mehr als zwei schriftliche Übungen dürfen für eine Schülerin o<strong>der</strong> einen<br />

Schüler an einem Tag nicht angesetzt werden. Sind an einer Schule generell bestimmte<br />

Zeitabschnitte für Klausuren vorgesehen, so sind Schriftliche Übungen innerhalb dieser<br />

Zeitabschnitte nicht zulässig.<br />

c.) Die Aufgabenstellung muss sich unmittelbar aus dem Unterricht ergeben. Sie muss so begrenzt<br />

sein, dass für ihre Bearbeitung in <strong>der</strong> Regel 30 Minuten, höchstens 45 Minuten erfor<strong>der</strong>lich sind.<br />

Geglie<strong>der</strong>te Arbeitsanweisungen, Mitteilung von Zwischenergebnissen und Hinweise auf<br />

Lösungswege können beiläufige Übungsteile abkürzen und die Berücksichtigung bestimmter<br />

weiterer Übungsziele veranlassen. Unangemessenem Zeitaufwand für textliche und zeichnerische<br />

Bearbeitungen lässt sich durch vorbereitete Arbeitsbogen begegnen.<br />

d.) Während Klausuren vorwiegend den Lernerfolg eines Kursabschnitts überprüfen, bezieht sich die<br />

Rückgriffsmöglichkeit <strong>der</strong> Schriftlichen Übungen auf den unmittelbar voraufgegangenen Unterricht.<br />

Der Rückgriff sollte dabei in <strong>der</strong> Regel sechs Unterrichtsstunden nicht überschreiten. Die<br />

Fragestellung bezieht sich auf einen <strong>der</strong> Schülerin o<strong>der</strong> dem Schüler bekannten Aspekt. Früher<br />

erarbeitete Grundkenntnisse und Fertigkeiten können, sofern sie regelmäßig in den Unterricht<br />

einbezogen worden sind, vorausgesetzt werden.<br />

e.) Schriftliche Übungen sind als Hilfen zur Sicherung des Unterrichtserfolges und zur<br />

Verständniskontrolle gedacht. Sie können einen Beitrag zur Klärung individueller ,Lerndefizite und<br />

zur Lernzielsicherung leisten und daher den Lernfortschritt begünstigen. Insbeson<strong>der</strong>e wegen dieser<br />

unmittelbaren Funktion für den Unterricht ist die Teilnahme an den Schriftlichen Übungen für jede<br />

Schülerin und jeden Schüler des Kurses verpflichtend, unabhängig davon, ob er in diesem Kurs an<br />

den Klausuren teilnimmt o<strong>der</strong> nicht.<br />

f.) Schriftliche Übungen sind so bald wie möglich nachzusehen und zurückzugeben, damit ihre<br />

Ergebnisse in den Unterrichtsverlauf einbezogen werden können. Die Korrektur <strong>der</strong> Schriftlichen<br />

Übungen braucht nicht in <strong>der</strong>selben Ausführlichkeit wie bei den Klausuren vorgenommen werden.<br />

Jede Übung wird mit einer <strong>der</strong> Noten von "Sehrgut" bis "Ungenügend" bewertet.<br />

Fachliche Zielsetzung<br />

a.) In den Schriftlichen Übungen soll die Schülerin o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Schüler eine sich aus dem Unterricht<br />

ergebende, hinreichend vorbereitete und zusammenhängende Problemstellung bearbeiten o<strong>der</strong><br />

einen Teilaspekt aus einem begrenzten Thema kurz und begründend darstellen. Wesentlich sind<br />

dabei das exakte Erfassen <strong>der</strong> gestellten Aufgabe und die Konzentration auf die für die<br />

Fragestellung wesentlichen Gesichtspunkte.<br />

b.) Der Fachlehrer ist verpflichtet, im Unterricht auf die erfor<strong>der</strong>lichen Arbeitstechniken hinzuführen und<br />

die Schülerin o<strong>der</strong> den Schüler anzuleiten,

-eine Aufgabe in ihren inhaltlichen Bezügen genau zu analysieren und ihre Teilaspekte<br />

sachgerecht zu glie<strong>der</strong>n,<br />

- den Lösungsweg sinnvoll zu organisieren,<br />

- die wichtigsten Lösungsschritte festzuhalten,<br />

- fachliche Zusammenhänge schlüssig aufzuzeigen,<br />

- die Fachsprache und die angemessenen Arbeitsmethoden sicher einzusetzen,<br />

- den Zeitfaktor zu beherrschen.<br />

c.) Da die Beherrschung dieser Arbeitstechniken Teil <strong>der</strong> in <strong>der</strong> mündlichen Abiturprüfung gefor<strong>der</strong>ten<br />

Qualifikation ist, dient die Schriftliche Übung auch <strong>der</strong> Vorbereitung auf diese Prüfung.<br />

Bildung <strong>der</strong> Kursabschnittsnote für den Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit"<br />

Die Grundlage für die Beurteilung einer Schülerin o<strong>der</strong> eines Schülers im Beurteilungsbereich "Sonstige<br />

Mitarbeit" bilden die Qualität und Kontinuität seiner mündlichen Mitarbeit im Unterricht.<br />

Eine generelle Festlegung <strong>der</strong> Bedeutung <strong>der</strong> übrigen Formen <strong>der</strong> „Sonstigen Mitarbeit" für die Bildung <strong>der</strong><br />

Kursabschnittsnote ist nicht möglich. Diese Formen ermöglichen <strong>der</strong> Schülerin und dem Schüler in <strong>der</strong><br />

Regel einen längeren, zusammenhängenden Unterrichtsbeitrag, dessen unterschiedlicher<br />

Schwierigkeitsgrad nur vom Lehrer bestimmt werden kann.<br />

Die Schriftliche Übung hat gegenüber den an<strong>der</strong>en Formen <strong>der</strong> "Sonstigen Mitarbeit" zwar den Vorteil, dass<br />

die gefor<strong>der</strong>te Leistung von allen Schülerinnen und Schülern eines Kurses zu erbringen ist, dieses darf aber<br />

nicht dazu führen, dass die Schriftliche Übung in ihrer Bedeutung für die Notenfindung wie eine<br />

Klausurverstanden wird. Die in ihr erzielte Note hat nur den Stellenwert eines zusammenhängenden<br />

Unterrichtsbeitrages von vergleichbarem Schwierigkeitsgrad.,