Chemie - der Gesamtschule Leverkusen Schlebusch

Chemie - der Gesamtschule Leverkusen Schlebusch

Chemie - der Gesamtschule Leverkusen Schlebusch

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Gesamtschule</strong> <strong>Leverkusen</strong>-<strong>Schlebusch</strong> /<br />

Schulinterner Lehrplan <strong>Chemie</strong> 7 – 10<br />

Da <strong>der</strong> Kernlehrplan NW bzw. <strong>Chemie</strong> für die <strong>Gesamtschule</strong> noch nicht<br />

erschienen ist, orientiert sich <strong>der</strong> vorliegende schulinterne Lehrplan an <strong>der</strong><br />

Entwurfsfassung des Kernlehrplans NW für die <strong>Gesamtschule</strong> und am<br />

Kernlehrplan <strong>Chemie</strong> für das Gymnasium. (Verteilung: Inhaltsfel<strong>der</strong> 1-3<br />

Jahrgang 7; Inhaltsfel<strong>der</strong> 4 – 8 Jahrgang 9 und 10)<br />

Für die Teilkonferenz <strong>Chemie</strong> SI<br />

Petra Schütte und Fromut Pott<br />

1

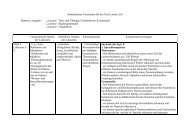

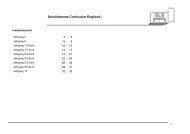

Inhaltsfel<strong>der</strong><br />

mit fachlichen Schwerpunkten<br />

1. Stoffe und<br />

Stoffverän<strong>der</strong>ungen<br />

• Gemische und Reinstoffe<br />

• Stoffeigenschaften<br />

• Stofftrennverfahren<br />

• Einfache Teilchenvorstellung<br />

• Kennzeichen chem. Reaktionen<br />

2. Stoff- und Energieumsätze<br />

bei chem.<br />

Reaktionen<br />

• Oxidationen<br />

• Elemente und Verbindungen<br />

• Exotherme und endotherme<br />

Reaktionen,<br />

• Aktivierungsenergie<br />

• Gesetz von <strong>der</strong> Erhaltung <strong>der</strong><br />

Masse Reaktionsschemata (in<br />

Worten)<br />

• (Wasser als Oxid – Analyse u.<br />

Synthese IHF 2,3 bzw.4)<br />

Fachliche Kontexte<br />

Speisen und Getränke – alles<br />

<strong>Chemie</strong>?<br />

• Was ist drin? Wir untersuchen<br />

Lebensmittel/ Getränke und<br />

ihre Bestandteile<br />

• Wir mischen und trennen Stoffe im<br />

Zusammenhang mit<br />

Lebensmitteln<br />

• Wir verän<strong>der</strong>n Lebensmittel<br />

Feuer und Flamme<br />

• Brände und Brandbekämpfung<br />

• Verbrannt ist nicht vernichtet<br />

3. Luft und Wasser Nachhaltiger Umgang mit<br />

Ressourcen<br />

• Luftzusammensetzung<br />

• Nachweisreaktionen<br />

• Luftverschmutzung, saurer<br />

Regen<br />

• (Wasser als Oxid – Analyse u.<br />

Synthese IHF 2,3 bzw.4)<br />

• Abwasser und<br />

Wie<strong>der</strong>aufbereitung<br />

(ggf. auch in IHF 1)<br />

4. Metalle und<br />

Metallgewinnung<br />

• Gebrauchsmetalle<br />

• Legierungen<br />

• Reduktionen/ Redoxreaktion<br />

• Gesetz von den konstanten<br />

Massenverhältnisse<br />

• Recycling<br />

• Luft zum Atmen<br />

• Bedeutung des Wassers als<br />

Trink- und Nutzwasser;<br />

Aus Rohstoffen werden<br />

Gebrauchsgegenstände<br />

• … vom Beil des Ötzi u.a.<br />

an<strong>der</strong>en Beilen<br />

(Kupfer- und Eisengewinnung,<br />

Bronze als Legierung,<br />

Recycling von Altmetallen)<br />

2

5. Elementfamilien, Atombau<br />

und Periodensystem<br />

• Alkali- o<strong>der</strong> Erdalkalimetalle<br />

• Halogene<br />

• Nachweisreaktionen<br />

• Kern-Hülle-Modell<br />

• Elementarteilchen<br />

• Schalen- bzw. Kugelwolkenmodell<br />

und Besetzungsschema<br />

• Periodensystem<br />

• Atomsymbole • Atomare Masse<br />

6. Energie aus chem.<br />

Reaktionen - Unpolare und<br />

polare Elektronenpaarbindung<br />

• Alkane als Erdölprodukte<br />

• unpolare und polare<br />

Elektronenpaarbindung<br />

• Wasser als Dipol<br />

• Wasserstoffbrückenbindung<br />

• Isomerie bei Alkanen und<br />

Oktanzahl<br />

• Alternative Treibstoffe und<br />

Antriebsformen (ggf. in<br />

Referatform)<br />

7. Ionenbindung und<br />

Ionenkristalle<br />

• Ionenbildung und Ionenbindung<br />

• Eigenschaften von Salzen<br />

• Chemische Formelschreibweise<br />

• (Gitter- und<br />

Hydratationsenergie/<br />

E-Kurs)<br />

8. Saure und alkalische<br />

Lösungen<br />

• Ionen in sauren und alkalischen<br />

Lösungen<br />

• Neutralisation<br />

• (Protonenaufnahme und<br />

Protonenabgabe an einfachen<br />

Beispielen/E-Kurs)<br />

Böden und Gesteine - Vielfalt<br />

und Ordnung<br />

• Aus tiefen Quellen –<br />

Mineralwasser<br />

bzw.<br />

• Streusalz und Dünger - wie viel<br />

verträgt <strong>der</strong> Boden<br />

Zukunftssichere<br />

Energieversorgung -<br />

<strong>Chemie</strong> macht mobil<br />

• Mobilität die Gegenwart und die<br />

Zukunft des Autos<br />

Die Welt <strong>der</strong> Mineralien<br />

• <strong>Chemie</strong> ist cool – Einführung<br />

<strong>der</strong> Ionenbindung am Beispiel<br />

<strong>der</strong> Einmal-kühlkompresse<br />

bzw.<br />

• Salzbergwerke<br />

Reinigungsmittel,<br />

Säuren und Laugen im Alltag<br />

• Anwendungen von Säuren im Alltag<br />

und Beruf<br />

bzw.<br />

• Haut und Haar, alles im neutralen<br />

Bereich<br />

3

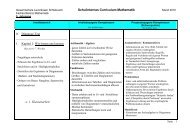

<strong>Gesamtschule</strong>-<strong>Schlebusch</strong> <strong>Leverkusen</strong>/<br />

Schulinterner Lehrplan <strong>Chemie</strong> SII<br />

Die <strong>Chemie</strong> ist die Lehre <strong>der</strong> Stoffe und <strong>der</strong> Stoffumwandlungen. Der Unterricht in<br />

<strong>der</strong> Oberstufe baut auf den in <strong>der</strong> Mittelstufe erworbenen Kenntnissen, Fertigkeiten<br />

und Fähigkeiten auf. Es gilt vor allem zu erarbeiten, dass chemische Reaktionen<br />

dynamische Prozesse sind, die häufig als Reaktionsketten ablaufen und durch<br />

gezielte Eingriffe beeinflusst werden können.<br />

Je<strong>der</strong> Jahrgangsstufe ist ein Leitthema zugeordnet. Innerhalb dieses Leitthemas sind<br />

die Themenfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> Jahrgangsstufen 11 und 12 verbindlich, in <strong>der</strong> Jahrgangsstufe<br />

13 kann aus mehreren Möglichkeiten gewählt werden.<br />

Jahrgangsstufe 11: Ablauf und Steuerung chemischer Reaktionen<br />

Themenfeld A Themenfeld B Themenfeld C<br />

Reaktionsfolge <strong>der</strong><br />

organischen <strong>Chemie</strong><br />

Unterrichtsreihe:<br />

Vom Alkohol zum<br />

Aromastoff<br />

Ein technischer Prozess<br />

Unterrichtsreihe:<br />

Die Estersynthese<br />

Stoffkreislauf in Natur und<br />

Umwelt<br />

Unterrichtsreihe:<br />

Der Kohlenstoffkreislauf<br />

Unterrichtsgegenstände:<br />

Ausgewählte organische Stoffklassen, Oxidationszahlen, homologe Reihe,<br />

systematische Nomenklatur, Reaktionsgeschwindigkeit, Katalyse, chemisches<br />

Gleichgewicht, Massenwirkungsgesetz, Abhängigkeit von Druck, Temperatur und<br />

Konzentration;<br />

Jahrgangsstufe 12: <strong>Chemie</strong> in Anwendung und Gesellschaft<br />

Themenfeld A Themenfeld B Themenfeld C<br />

Gewinnung, Speicherung<br />

und Nutzung elektrischer<br />

Energie in <strong>der</strong> <strong>Chemie</strong><br />

Unterrichtsreihe:<br />

Von <strong>der</strong> Batterie zum<br />

Akkumulator und zur<br />

Brennstoffzelle<br />

Reaktionswege zur<br />

Herstellung von Stoffen in<br />

<strong>der</strong> organischen <strong>Chemie</strong><br />

Unterrichtsreihe:<br />

Von fossilen Rohstoffen<br />

über das Cyclohexanol<br />

zum Nylon<br />

o<strong>der</strong><br />

Vom Erdöl zum Plexiglas<br />

Analytische Verfahren zur<br />

Konzentrationsbestimmung<br />

Unterrichtsreihe:<br />

Spurensuche –<br />

Konzentrationsbestimmung<br />

z.B.: Quantitative Bestimmung<br />

von Säuren in Lebensmitteln<br />

durch Titration<br />

Unterrichtsgegenstände:<br />

Galvanische Zelle, Elektrolyse, Spannungsreihe, Nernst-Gleichung, Reaktionsstern,<br />

Reaktionstypen: Substitution, Addition und Eliminierung, funktionelle Gruppen,

Protolysen, pH- und pOH-Werte, pk S und pk B - Werte, Titrationen mit<br />

Endpunktbestimmung, Titrationskurven;<br />

Jahrgangsstufe 13: Chemische Forschung – Erkenntnisse, Entwicklungen<br />

und Produkte<br />

Mindestens ein Theoriekonzept muss mit einem geeigneten Themenfeld gekoppelt<br />

werden. Die Fachkonferenz hat sich für folgende Kopplung ausgesprochen:<br />

Theoriekonzept<br />

Themenfel<strong>der</strong><br />

Makromoleküle – Bausteine vieler Natur-<br />

Natürliche und synthetische Werkstoffe<br />

und Kunststoffe<br />

Obligatorische Unterrichtsgegenstände:<br />

• Aufbau von Makromolekülen<br />

- Monomere als Bausteine <strong>der</strong> Polymere<br />

- Größe, Gestalt und Anordnung <strong>der</strong> Makromoleküle, fadenförmige,<br />

verzweigte, vernetzte Moleküle, Helixstruktur, räumliche Faltung<br />

- molare Masse<br />

• Reaktionstypen zur Verknüpfung von Monomeren zu Polymeren<br />

- Polymerisation und/o<strong>der</strong><br />

- Polykondensation und /o<strong>der</strong><br />

- Polyaddition<br />

• Struktureigenschaftsbeziehungen<br />

- Temperaturverhalten, z.B. Schmelzen, Zersetzen, Denaturieren und/o<strong>der</strong><br />

- Lösungsverhalten und/o<strong>der</strong><br />

-Viskosität und/o<strong>der</strong><br />

- Verhalten gegenüber Säuren und Laugen<br />

Ist <strong>Chemie</strong> Abiturfach, müssen zusätzlich zu den Vorgaben in den Richtlinien die<br />

Informationen für das Fach <strong>Chemie</strong> im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Einführung des<br />

Zentralabiturs ab dem Jahr 2007 in NRW beachtet werden. Diese sind zu finden<br />

unter:<br />

http://www.standardsicherung.nrw.de/abitur-gost/fach.php?fach=7<br />

Grundsätze zur Leistungsbewertung:<br />

Im Zusammenhang mit <strong>der</strong> neuen APO-GOSt zum Schuljahr 2010/2011 bzw.<br />

2011/2012 und <strong>der</strong> an <strong>der</strong> GLS praktizierten Profilbildung in <strong>der</strong> Jahrgangsstufe 12<br />

(Bio-LK gekoppelt mit einem Ch-GK) besteht z.Zt. für die Schülerinnen und Schüler<br />

keine Möglichkeit <strong>Chemie</strong> als Abiturfach zu wählen, da unter den vier Abiturfächern<br />

seitdem keine zwei Naturwissenschaften angewählt werden können. Demnach<br />

werden seitdem im <strong>Chemie</strong>-Grundkurs keine Klausuren mehr geschrieben. Die<br />

Bewertungsgrundlage stellt somit die „Sonstige Mitarbeit“ dar.<br />

Die Basis <strong>der</strong> Leistungsbewertung bilden das Schulgesetz und die APO-GOSt.<br />

Berücksichtigung finden ebenfalls die Grundsätze zur Lernerfolgsüberprüfung aus<br />

den Richtlinien <strong>Chemie</strong> (S. 89 ff).

Bei <strong>der</strong> Bewertung <strong>der</strong> sonstigen Mitarbeit ist <strong>der</strong> Fachlehrer gehalten, die vielfältigen<br />

Möglichkeiten auszuschöpfen, die Schülerinnen und Schüler haben, um den<br />

Unterricht mitzugestalten und ihre Leistungsfähigkeit zu zeigen.<br />

Neben Redebeiträgen in Unterrichtsgesprächen können diese sein: mündliche – ggf.<br />

durch Visualisierungshilfen unterstützte – Kurzvorträge zum Beispiel zur Planung,<br />

Durchführung und Auswertung von Versuchen o<strong>der</strong> zur Darstellung fachspezifischer<br />

Zusammenhänge, die Dokumentation von Versuchen in Form eines Protokolls,<br />

Anfertigung und Vortrag von Referaten, Schriftliche Übungen und die Mitarbeit in<br />

Projekten.<br />

Bei <strong>der</strong> Notenfindung wird die Qualität und <strong>der</strong> Umfang <strong>der</strong> erbrachten Leistungen<br />

berücksichtigt sowie <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungsbereich <strong>der</strong> zu bewältigenden Aufgaben. Dabei<br />

ist zu beachten, dass von <strong>der</strong> Jahrgangsstufe 11 zur 13 eine Progression stattfindet,<br />

also die Schülerinnen und Schüler zunehmend auf die Bewältigung <strong>der</strong><br />

Anfor<strong>der</strong>ungsbereiches III herangeführt werden müssen.<br />

Für die Teilkonferenz <strong>Chemie</strong> SII<br />

Petra Schütte