Gemeindeblatt - Reformierte Kirchgemeinde Solothurn

Gemeindeblatt - Reformierte Kirchgemeinde Solothurn

Gemeindeblatt - Reformierte Kirchgemeinde Solothurn

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

gemeindeleben +<br />

<strong>Gemeindeblatt</strong> der <strong>Reformierte</strong>n <strong>Kirchgemeinde</strong> <strong>Solothurn</strong><br />

Christliche (vergessene) Symbole<br />

von der Geburt bis in den Tod. Die<br />

beiden Buchstaben sollen auch daran<br />

erinnern, dass man selber endlich<br />

ist, dass man kam, ist und gehen<br />

wird.<br />

X und P<br />

Diese meist ineinander gerückten<br />

Buchstaben sind ebenfalls ein<br />

verbreitetes Christuszeichen. X<br />

(Chi) und P (Rho) sind eine Abkürzung<br />

für Christus. Auch dieses<br />

Christusmonogramm war den frühen<br />

Christen Erkennungszeichen.<br />

Da das griechische P (Rho) dem<br />

lateinischen P ähnlich ist, wurde<br />

das Symbol später auch als Pax (lat.<br />

Frieden) Christi gedeutet.<br />

Lamm<br />

Das Lamm ist das verbreitetste<br />

Christussymbol. Es wird bereits<br />

im Alten Testament genannt und<br />

in der Folge als Christussymbol<br />

interpretiert: «Er wurde bedrängt,<br />

und er ist gedemütigt worden, seinen<br />

Mund aber hat er nicht aufgetan<br />

wie ein Lamm, das zur Schlachtung<br />

gebracht wird, und wie ein<br />

Schaf, das vor seinen Scherern verstummt.»<br />

(Jes 53, 7) Johannes der<br />

Täufer sagt von Christus: «Seht,<br />

das Lamm Gottes, das die Sünde<br />

der Welt hinwegnimmt.» (Joh 1,<br />

29) In der Feier des Abendmahls<br />

wird diese Hingabe gegenwärtig.<br />

Das Lamm ist auch Symbol für die<br />

Gläubigen, deren guter Hirte Jesus<br />

ist. (Siehe dazu auch den Artikel<br />

auf Seiten 1 und 2.) In der bildenden<br />

Kunst kennen wir das sieghafte<br />

und das leidende Gotteslamm.<br />

Pfau<br />

Der Pfau ist ein Sinnbild für die<br />

Unsterblichkeit, da sein Fleisch unverweslich<br />

sein soll. Der Kirchenvater<br />

Augustinus wollte dies beweisen<br />

und experimentierte mit dem<br />

Fleisch herum – noch nach einem<br />

Jahr war es unverwest. (Vielleicht<br />

war es auch einfach gut getrocknet,<br />

was den Temperaturen in Nordafrika<br />

entsprechen würde…) Pfau-Darstellungen<br />

findet man vor allem in<br />

der frühchristlichen Kunst, besonders<br />

häufig auf Sarkophagen. Dort<br />

spazieren sie zum Beispiel prächtig<br />

durch Paradiesgärten, erinnern<br />

an die Unsterblichkeit. Ein anderer<br />

Aspekt: Die vieläugigen Federn des<br />

Pfaus erinnern an die vieläugigen<br />

Cherubim – Pfauenfedern als Engelflügel<br />

waren in der Malerei des<br />

ausgehenden Mittelalters beliebt.<br />

Phönix<br />

Wie Phönix aus der Asche …<br />

Licht und Auferstehung symbolisiert<br />

dieser Vogel. Er soll sein Nest<br />

aus Holz mit Blick auf die Sonne<br />

selber anzünden und sich mit diesem<br />

verbrennen. Am dritten Tag erhebt<br />

er sich verjüngt aus der Asche<br />

und fliegt nach Hause (nach Indien).<br />

In 500 Jahren erscheint er wieder.<br />

Die christliche Interpretation<br />

(aus dem «Physiologus», 2. Jh.<br />

n.Chr.): «Wenn nun dieser Vogel<br />

die Macht hat, sich zu töten und<br />

wieder zu beleben, wie murren die<br />

unverständigen Leute über unseren<br />

Herrn Jesus Christus, wenn er<br />

sagt: ‹Ich habe Vollmacht, mein<br />

Leben einzusetzen, und ich habe<br />

Vollmacht, es wieder zu empfangen.›»<br />

(Joh 10, 18b) Der Phönix<br />

wird oft zusammen mit Christus<br />

abgebildet und symbolisiert auch<br />

das anbrechende neue Zeitalter.<br />

Pelikan<br />

Auf Kreuz-Darstellungen aus<br />

dem Mittelalter findet man öfters<br />

ein Nest mit Pelikanen abgebildet.<br />

Die Geschichte geht so: Die Pelikan-Jungen<br />

schlagen ihre Eltern<br />

und werden von ihnen getötet.<br />

Die Eltern bereuen dies: Der Pelikan-Vater<br />

öffnet am dritten Tag<br />

seine Brust, das Blut fliesst auf die<br />

Jungen, die so wieder zum Leben<br />

erweckt werden. Die christliche<br />

Interpretation – wieder aus dem<br />

«Physiologus»: «Es kam unser Heiland,<br />

öffnete seine Seite und vergoss<br />

Blut und Wasser zum Heil und<br />

zum ewigen Leben.» So wurde der<br />

Pelikan zum Sinnbild Christi im<br />

Abendmahl.<br />

In einem Fronleichnamsgebet<br />

von Thomas von Aquin (13. Jh.)<br />

heisst es: «Lass, Jesu – Herr und<br />

Heiland, teurer Pelikan – von deinem<br />

Blut mich Sünder Reinigung<br />

empfahn.»<br />

Sachsymbole<br />

Es gibt auch viele «Sachsymbole»<br />

wie zum Beispiel Anker oder Schiff.<br />

Der Anker steht für Hoffnung, Zuversicht<br />

und Heil. Der kreuzförmige<br />

Anker ist Symbol für Christi Tod<br />

am Kreuz, aus<br />

dem die Christen<br />

Hoffnung<br />

auf ein ewiges<br />

Leben schöpfen.<br />

Ein Anker mit Fischen<br />

verweist<br />

auf das Abendmahl.<br />

Gleichzeitig<br />

war der Anker mit dem Querbalken<br />

unter dem Ring zur Zeit der<br />

Christenverfolgungen ein heimliches<br />

Zeichen für das Kreuz<br />

Das alte Zeichen des Schiffs symbolisiert<br />

die Gemeinde, die Kirche,<br />

die – vom Meer, von Tod und Sünde<br />

bedroht – unterwegs in den Hafen<br />

Gottes ist. So gilt das Schiff<br />

auch nach dem Vorbild der Arche<br />

Noahs als Raum der Rettung und<br />

des Heils für die Gläubigen. Die<br />

Apostel werden oft als Ruderer des<br />

Schiffes dargestellt.<br />

Angelica Schorre<br />

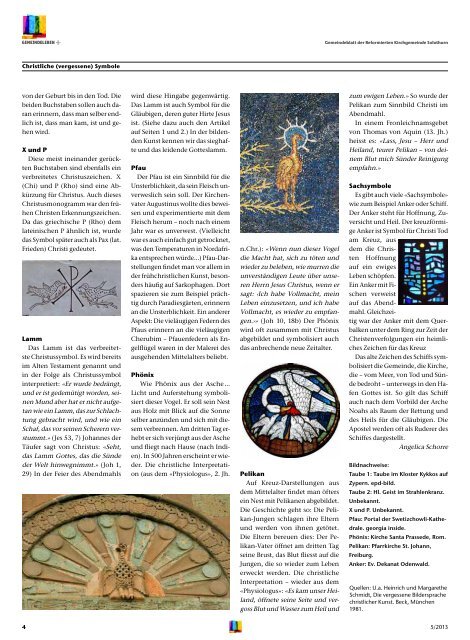

Bildnachweise:<br />

Taube 1: Taube im Kloster Kykkos auf<br />

Zypern. epd-bild.<br />

Taube 2: Hl. Geist im Strahlenkranz.<br />

Unbekannt.<br />

X und P. Unbekannt.<br />

Pfau: Portal der Swetizchowli-Kathedrale.<br />

georgia inside.<br />

Phönix: Kirche Santa Prassede, Rom.<br />

Pelikan: Pfarrkirche St. Johann,<br />

Freiburg.<br />

Anker: Ev. Dekanat Odenwald.<br />

Quellen: U.a. Heinrich und Margarethe<br />

Schmidt, Die vergessene Bildersprache<br />

christlicher Kunst. Beck, München<br />

1981.<br />

4 5/2013