Orthographieerwerb: kognitive Grundlagen Teil 11 - Guido Nottbusch

Orthographieerwerb: kognitive Grundlagen Teil 11 - Guido Nottbusch

Orthographieerwerb: kognitive Grundlagen Teil 11 - Guido Nottbusch

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Orthographieerwerb</strong>: <strong>kognitive</strong> <strong>Grundlagen</strong> * SS<br />

2005<br />

<strong>Orthographieerwerb</strong>: <strong>kognitive</strong> <strong>Grundlagen</strong><br />

<strong>Teil</strong> <strong>11</strong>: Wortsegmente im Schriftspracherwerb<br />

Linguistische Einheiten unterhalb des Wortes: Silbe und<br />

Morphem<br />

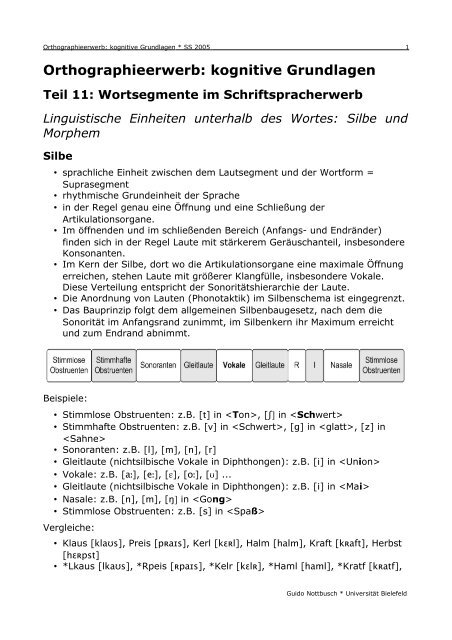

Silbe<br />

• sprachliche Einheit zwischen dem Lautsegment und der Wortform =<br />

Suprasegment<br />

• rhythmische Grundeinheit der Sprache<br />

• in der Regel genau eine Öffnung und eine Schließung der<br />

Artikulationsorgane.<br />

• Im öffnenden und im schließenden Bereich (Anfangs- und Endränder)<br />

finden sich in der Regel Laute mit stärkerem Geräuschanteil, insbesondere<br />

Konsonanten.<br />

• Im Kern der Silbe, dort wo die Artikulationsorgane eine maximale Öffnung<br />

erreichen, stehen Laute mit größerer Klangfülle, insbesondere Vokale.<br />

Diese Verteilung entspricht der Sonoritätshierarchie der Laute.<br />

• Die Anordnung von Lauten (Phonotaktik) im Silbenschema ist eingegrenzt.<br />

• Das Bauprinzip folgt dem allgemeinen Silbenbaugesetz, nach dem die<br />

Sonorität im Anfangsrand zunimmt, im Silbenkern ihr Maximum erreicht<br />

und zum Endrand abnimmt.<br />

Beispiele:<br />

• Stimmlose Obstruenten: z.B. [t] in , [ʃ] in <br />

• Stimmhafte Obstruenten: z.B. [v] in , [g] in , [z] in<br />

<br />

• Sonoranten: z.B. [l], [m], [n], [r]<br />

• Gleitlaute (nichtsilbische Vokale in Diphthongen): z.B. [i] in <br />

• Vokale: z.B. [aù], [eù], [E], [où], [U] ...<br />

• Gleitlaute (nichtsilbische Vokale in Diphthongen): z.B. [i] in <br />

• Nasale: z.B. [n], [m], [ŋ] in <br />

• Stimmlose Obstruenten: z.B. [s] in <br />

Vergleiche:<br />

• Klaus [klaʊs], Preis [pʀaɪs], Kerl [kɛʀl], Halm [halm], Kraft [kʀaft], Herbst<br />

[hɛʀpst]<br />

• *Lkaus [lkaʊs], *Rpeis [ʀpaɪs], *Kelr [kɛlʀ], *Haml [haml], *Kratf [kʀatf],<br />

<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld<br />

1

<strong>Orthographieerwerb</strong>: <strong>kognitive</strong> <strong>Grundlagen</strong> * SS<br />

2005<br />

(Bote des) ?Herbsts? [hɛʀpsts]<br />

Silbentypologie<br />

Silbentypen<br />

• Betonte (prominente) Silbe<br />

• unbetonte Silbe (nicht reduziert)<br />

• Reduktionssilbe<br />

Silbenauslaut<br />

• Offene Silbe<br />

• geschlossene Silbe<br />

• geschlossene Silbe als Silbengelenk<br />

Ein Silbengelenk ist ein einzelner Konsonant zwischen einem betonten, ungespannten Vokal<br />

und einem unbetonten Vokal. Der Konsonant gehört zu beiden Silben, er ist ambisyllabisch:<br />

Silbenende der ersten und Silbenanfang der zweiten Silbe sind identisch.<br />

Aufbau der Silbe<br />

• Anfangsrand (Onset)<br />

• Silbenkern (Nukleus)<br />

• Silbenendrand (Coda)<br />

• Reim (Nukleus + Coda)<br />

Länge des Silbenkerns<br />

• lang und gespannt<br />

• kurz und ungespannt<br />

Betonungsmuster deutscher Silben<br />

Im Deutschen gibt es relativ wenige, besonders charakteristische<br />

Betonungsmuster. Das Grundmuster ist die Abfolge einer betonten und einer<br />

unbetonten Silbe; daneben gibt es aber auch noch andere Muster<br />

• Betonte (prominente) Silbe<br />

• unbetonte Silbe (nicht reduziert)<br />

• Reduktionssilbe<br />

<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld<br />

2

<strong>Orthographieerwerb</strong>: <strong>kognitive</strong> <strong>Grundlagen</strong> * SS<br />

2005<br />

Typen prominenter Silben<br />

Anschluss an den<br />

Vokal<br />

lose<br />

fest<br />

a vs. � -> vorne, rund vs. hinten<br />

Endrand der Silbe<br />

offen geschlossen<br />

��ùt� ��ùst�<br />

�at� �ast�<br />

Fügen Sie in die Tabelle ein: /��ù��/, /����/, /��ù�s�t/,<br />

/���t/<br />

<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld<br />

3

<strong>Orthographieerwerb</strong>: <strong>kognitive</strong> <strong>Grundlagen</strong> * SS<br />

2005<br />

Typen reduzierter Silben (werden in der Orthographie immer mit Vokalzeichen (meist ) dargestellt)<br />

Silbengrenzen<br />

• phonotaktische Silbengrenzen<br />

• Prinzip der Onsetmaximierung: Treten zwischen zwei Silbenkernen<br />

mehrere Konsonanten auf, so werden alle Konsonanten, die zusammen<br />

einen harmonischen Anfangsrand bilden, zur zweiten Silbe gezählt.<br />

• graphotaktische Silbengrenzen<br />

• Ein-Graphem-Regel<br />

• morphologische Bestimmung<br />

• konsonantisch anlautende Suffixe: z.B. ~heit, ~keit = Silbengrenze<br />

• * vokalisch anlautende Suffixe: z.B. ~ung ≠ Silbengrenze; aber <<br />

Bebauung><br />

• Präfixe<br />

Morphem<br />

• die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten<br />

• Unterscheidung in Grundmorphem, Wortbildungsmorphem und<br />

Flexionsmorphem<br />

• GM: Träger der lexikalischen Bedeutung, auch freie Morpheme -><br />

können alleine stehen<br />

• WbM: treten nur in Verbindung mit einem GM auf und können diese in<br />

eine andere Wortart transformieren (z.B. Dumm-heit)<br />

• FM: gebundene Morpheme, dienen der Anpassung des Wortes an seine<br />

syntaktische Umgebung<br />

• Fugenelement: meist realisiert als , , (vgl.<br />

, , .<br />

<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld<br />

4

<strong>Orthographieerwerb</strong>: <strong>kognitive</strong> <strong>Grundlagen</strong> * SS<br />

2005<br />

Aufgabe<br />

Segmentieren Sie die folgenden Wörter in Silben in Morpheme:<br />

• <br />

• <br />

• <br />

• <br />

Segmentierungen beim Lesen<br />

Experiment: Segmentierungen<br />

Die Silbe als Einheit zwischen dem Graphem und dem Wort beim Lesen<br />

• Zusätzlich zu den beiden aus dem Zwei-Wege-Modell bekannten Wegen<br />

zur Worterkennung (GPK vs. lexikalisch) scheint es noch einen<br />

Zwischenweg zu geben, bei dem längere Wörter in Silben zerlegt werden.<br />

• Evidenz z.B. aus Leseversuchen, bei denen die Buchstaben einzeln<br />

nacheinander auf einem Bildschirm dargeboten werden (z.B. Mewhort &<br />

Campbell, 1981): Bei direkter Folge der Darbietungen ohne Verzögerungen<br />

können die Wörter gut gelesen werden. Jedoch nimmt die Genauigkeit der<br />

Wiedergabe mit größer werdenden zeitlichen Abständen der Darbietungen<br />

stark ab.<br />

• Leseanfänger und fortgeschrittene Leser nutzen Einheiten<br />

unterschiedlicher Größe für das Dekodieren der phonologischen<br />

Information.<br />

• Vor allem schwache Leser bleiben bei der Graphem-Phonem-Konversions-<br />

Strategie 'hängen'.<br />

• Die Nutzung der silbischen Lese-Strategie hat einen Zeitvorteil.<br />

• Das Zusammenschleifen einzelner Phoneme zu einem Wort verbraucht<br />

mehr Gedächtnisspeicher.<br />

<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld<br />

5

<strong>Orthographieerwerb</strong>: <strong>kognitive</strong> <strong>Grundlagen</strong> * SS<br />

2005<br />

Verbesserung der Leseleistung im Niederländischen durch<br />

Silbentraining (Wentink et al., 1997)<br />

• Da schwache Leser die orthographische Struktur der Wörter weniger<br />

nutzen als gute Leser gleichen Alters, liegt es nahe anzunehmen, dass ein<br />

Training der Fähigkeit Wörter in Silben zu teilen und diese als Einheit<br />

wahrzunehmen die Leseleistung der schwachen Leser verbessern könnte.<br />

Design der Trainingsstudie<br />

• 55 schwache Leser im Alter von 8 bis 12 Jahren nahmen an der Studie teil.<br />

28 bildeten die Trainingsgruppe, 27 die Kontrollgruppe.<br />

• Angewandt wurde ein Prätest-Training-Posttest Design.<br />

• Zum Training wurden Pseudowörter mit 3, 5 oder 7 Graphemen, bzw. mit<br />

1, 2 oder 3 Silben konstruiert. So konnten beide Größen (Anzahl der<br />

Grapheme, Anzahl der Silben) kontrolliert werden.<br />

• Das Training wurde zwei mal wöchentlich ca. 30 Minuten über einen<br />

Zeitraum von acht Wochen durchgeführt.<br />

• Auf einem Bildschirm wurden die Pseudowörter mit hervorgehobenen<br />

Silben präsentiert (z.B.: taupoereel).<br />

• Die Darbietungszeit sollte so kurz sein, dass die Kinder dazu animiert<br />

werden, die Silben als Einheit wahrzunehmen. (Für ein Zusammenschleifen<br />

der einzelnen Phoneme war nicht genügend Zeit vorhanden.)<br />

• Die Dauer wurde für jedes Kind nach jedem dritten Wort so angepasst,<br />

dass ca. 67% der Wörter gelesen werden konnten.<br />

Methode<br />

• die Reaktionszeiten richtiger Antworten bei Pseudowörtern mit gleicher<br />

Silbenanzahl aber unterschiedlicher Graphemanzahl,<br />

• die RZ bei Pseudowörtern mit gleicher Graphemanzahl aber<br />

unterschiedlicher Silbenanzahl,<br />

• der Trainingseffekt auf die Leseleistung.<br />

Ergebnisse<br />

• Die Latenzen nahmen mit dem Training ab.<br />

• Die Performance bei Lesetests mit unbekannten Pseudowörtern und echten<br />

Wörtern unterschied sich signifikant vor und nach dem Training (ca. 400<br />

ms für Wörter, ca. 1000 ms für Pseudowörter). (Die Kontrollgruppe hatte<br />

sich in der gleichen Zeit ohne Training nicht verbessert.)<br />

• Je mehr Grapheme ein Pseudowort hatte, desto länger war die Latenz<br />

(konsistent über alle Trainingseinheiten).<br />

• Je mehr Silben ein Pseudowort hatte (unabhängig von der Anzahl der<br />

Grapheme), desto länger war die Latenz.<br />

• Das Lesen von komplexeren Silben (z.B. mit einer CCVCC-Struktur) konnte<br />

stärker verbessert werden als das von einfacheren Silben (z.B. mit CVC-<br />

<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld<br />

6

<strong>Orthographieerwerb</strong>: <strong>kognitive</strong> <strong>Grundlagen</strong> * SS<br />

2005<br />

Struktur).<br />

Schriftlichkeit und Mündlichkeit<br />

• Geschwindigkeit des Outputs<br />

• Flaschenhals<br />

• mentaler Zwischenspeicher<br />

• (gesprochene) 'Worte sind Schall und Rauch'<br />

• externer Speicher (Schreibmedium)<br />

• Das Schreiben ist indirekte (zeitlich 'zerdehnte') Kommunikation.<br />

• Der Schreibakt findet meist unbeobachtet statt, nur das Endprodukt<br />

gelangt zum Empfänger.<br />

• Darüber hinaus ergeben sich die Möglichkeiten der nonverbalen<br />

Kommunikation: Gesten, Mimik usw.<br />

• Hieraus ergibt sich, dass gesprochene Sprache weniger genau sein<br />

muss: Je nach Kontext können mehr oder weniger Elemente vereinfacht<br />

oder weggelassen werden.<br />

• Die Schrift muss alle Strukturen abbilden. In ihr müssen alle Elemente<br />

gegliedert sein. Für die Abbildung muss es Regeln geben, z.B. für<br />

Kürze/Länge von Vokalen.<br />

• Deshalb scheint eine Segmentierung - wie z.B. die Prosodie beim<br />

Sprechen oder der Takt in der Musik - beim eigentlichen Schreiben nicht<br />

unbedingt notwendig zu sein.<br />

Literatur<br />

Mewhort, D. J. K., & Campbell, A. J. (1981). Toward a model of skilled reading:<br />

An analysis of performance in tachistoscopic tasks. In E. MacKinnon & T.<br />

C. Waller (Eds.), Reading Research: Advances in Theory and Practice. Vol.<br />

3. New York: Academic Press.<br />

Wentink, H. W., Van Bon, Wim H.J., & Schreuder, R. (1997). Training of poor<br />

readers' phonological decoding skills: Evidence for syllable-bound<br />

processing. Reading and writing, 9, 163-192.<br />

<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld<br />

7