ÃuÃerer Blitzschutz von Photovoltaikanlagen

ÃuÃerer Blitzschutz von Photovoltaikanlagen

ÃuÃerer Blitzschutz von Photovoltaikanlagen

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

14.15<br />

Seite 1 <strong>von</strong> 4<br />

Wo Licht ist, ist auch Schatten.<br />

Äußerer <strong>Blitzschutz</strong><br />

<strong>von</strong> <strong>Photovoltaikanlagen</strong><br />

Heute sind bereits mehr als 500.000 netzgebundene<br />

Solarstromanlagen in Deutschland installiert.<br />

Die Grundlage für diesen Erfolg ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz<br />

(EEG), das in seiner Konzeption<br />

auch deutlich auf die Auswahl der Komponenten<br />

einer Photovoltaikanlage einwirkt. So<br />

vergütet das EEG nicht etwa die Anschaffung einer<br />

PV-Anlage, sondern den über 20 Jahre erzielbaren<br />

Ertrag. Diese Förderung ist zudem für dachmontierte<br />

Solarstromanlagen am höchsten. Für Gebäude<br />

wird vielfach <strong>Blitzschutz</strong> z. B. durch Richtlinien<br />

<strong>von</strong> Versicherern [1] oder wie auf öffentlichen<br />

Gebäuden, durch Vorschriften <strong>von</strong> Landesbauordnungen<br />

(LBO) gefordert.<br />

Das Dach selbst begrenzt durch seine verfügbare<br />

Fläche die Leistung der Anlage. Beides, <strong>Blitzschutz</strong><br />

und die größtmögliche PV-Installation in<br />

Einklang zu bringen, ist die tägliche Herausforderung<br />

bei der Planung dieser Systeme.<br />

Der Einfluss ist <strong>von</strong> vielen Faktoren am jeweiligen<br />

Standort abhängig:<br />

• beschattendes Element und dessen Abstand zum<br />

PV-Modul<br />

• jahreszeitlicher Sonnenverlauf am Standort<br />

• jährlicher Anteil an Direktstrahlung<br />

• Modultechnik (Siliziumzellen oder Dünnschicht).<br />

• Generatorverschaltung und Wechselrichtertechnik<br />

Diese an örtliche Bedingungen und die Bauart der PV-<br />

Anlage gebundenen Variablen machen es nicht möglich,<br />

feste pauschale Werte für die Ertragsminderung<br />

zu geben. In Regionen mit wenig direktem Sonnenschein<br />

sind auch weniger Stunden mit Schatten gegeben.<br />

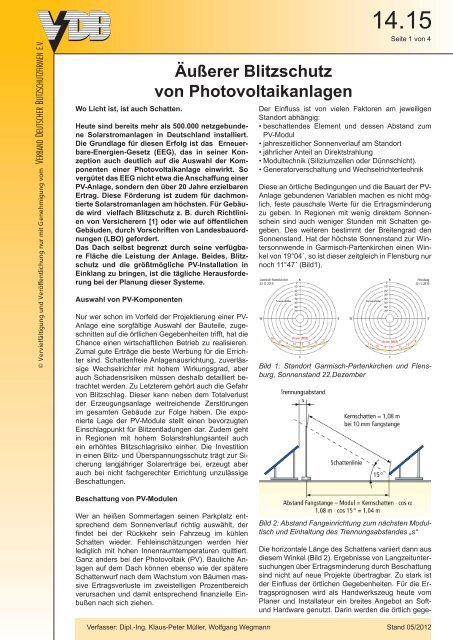

Des weiteren bestimmt der Breitengrad den<br />

Sonnenstand. Hat der höchste Sonnenstand zur Wintersonnwende<br />

in Garmisch-Partenkirchen einen Winkel<br />

<strong>von</strong> 19°04´, so ist dieser zeitgleich in Flensburg nur<br />

noch 11°47´ (Bild1).<br />

Auswahl <strong>von</strong> PV-Komponenten<br />

Nur wer schon im Vorfeld der Projektierung einer PV-<br />

Anlage eine sorgfältige Auswahl der Bauteile, zugeschnitten<br />

auf die örtlichen Gegebenheiten trifft, hat die<br />

Chance einen wirtschaftlichen Betrieb zu realisieren.<br />

Zumal gute Erträge die beste Werbung für die Errichter<br />

sind. Schattenfreie Anlagenausrichtung, zuverlässige<br />

Wechselrichter mit hohem Wirkungsgrad, aber<br />

auch Schadensrisiken müssen deshalb detailliert betrachtet<br />

werden. Zu Letzterem gehört auch die Gefahr<br />

<strong>von</strong> Blitzschlag. Dieser kann neben dem Totalverlust<br />

der Erzeugungsanlage weitreichende Zerstörungen<br />

im gesamten Gebäude zur Folge haben. Die exponierte<br />

Lage der PV-Module stellt einen bevorzugten<br />

Einschlagpunkt für Blitzentladungen dar. Zudem geht<br />

in Regionen mit hohem Solarstrahlungsanteil auch<br />

ein erhöhtes Blitzschlagrisiko einher. Die Investition<br />

in einen Blitz- und Überspannungsschutz trägt zur Sicherung<br />

langjähriger Solarerträge bei, erzeugt aber<br />

auch bei nicht fachgerechter Errichtung unzulässige<br />

Beschattungen.<br />

Bild 1: Standort Garmisch-Partenkirchen und Flensburg,<br />

Sonnenstand 22.Dezember<br />

Beschattung <strong>von</strong> PV-Modulen<br />

Wer an heißen Sommertagen seinen Parkplatz entsprechend<br />

dem Sonnenverlauf richtig auswählt, der<br />

findet bei der Rückkehr sein Fahrzeug im kühlen<br />

Schatten wieder. Fehleinschätzungen werden hier<br />

lediglich mit hohen Innenraumtemperaturen quittiert.<br />

Ganz anders bei der Photovoltaik (PV). Bauliche Anlagen<br />

auf dem Dach können ebenso wie der spätere<br />

Schattenwurf nach dem Wachstum <strong>von</strong> Bäumen massive<br />

Ertragsverluste im zweistelligen Prozentbereich<br />

verursachen und damit entsprechend finanzielle Einbußen<br />

nach sich ziehen.<br />

Bild 2: Abstand Fangeinrichtung zum nächsten Modultisch<br />

und Einhaltung des Trennungsabstandes „s“<br />

Die horizontale Länge des Schattens variiert dann aus<br />

diesem Winkel (Bild 2). Ergebnisse <strong>von</strong> Langzeituntersuchungen<br />

über Ertragsminderung durch Beschattung<br />

sind nicht auf neue Projekte übertragbar. Zu stark ist<br />

der Einfluss der örtlichen Gegebenheiten. Für die Ertragsprognosen<br />

wird als Handwerkszeug heute vom<br />

Planer und Installateur ein breites Angebot an Softund<br />

Hardware genutzt. Darin werden die örtlich gege-<br />

Verfasser: Dipl.-Ing. Klaus-Peter Müller, Wolfgang Wegmann Stand 05/2012

14.15<br />

Seite 2 <strong>von</strong> 4<br />

Äußerer <strong>Blitzschutz</strong><br />

<strong>von</strong> <strong>Photovoltaikanlagen</strong><br />

benen Bedingungen und Einflüsse berücksichtigt. Die<br />

Auswirkung der linearen Schattenbildung <strong>von</strong> Bauteilen,<br />

z. B. bei Fangstangen, kleiner 1 cm Ø sind jedoch<br />

nicht immer hinterlegt. Zu gering ist deren Einfluss.<br />

Bild 3: Sonnenstände und durch die Fangstange erzeugter<br />

Schattenverlauf im Winter<br />

Bild 3 zeigt zudem, dass diese Schattenbildung außerhalb<br />

der Mittagszeit durch den dann jeweils steileren<br />

Einfallswinkel abnimmt beziehungsweise nicht mehr<br />

wirksam ist. Der Mechanismus verstärkt sich in den<br />

ertragsstarken Sommermonaten. Die schematische<br />

Kreisfläche, welche den Schatten einer Fangstange<br />

über den Tagesverlauf abbildet, verformt sich im Sommer<br />

immer weiter zu einer Ellipse. Zur Mittagszeit treffen<br />

die Schatten unmittelbar hinter der Fangstange auf<br />

(Bild 4).<br />

Hotspots gefährden PV-Zellen<br />

Eine Besonderheit der Photovoltaik ist die hohe Wirkung<br />

<strong>von</strong> punktuellen Kernschatten auf die Gesamtleistung<br />

des Systems [2]. Die serielle Verschaltung der<br />

Zellen und auch der Module zur Spannungserhöhung<br />

trägt bei lokaler Verschattung jedoch auch zur Leistungsreduzierung<br />

bei. Die sogenannte „Rückwärtsspannung“<br />

in einer Solarzelle, welche durch die Teilbeschattung<br />

hervorgerufen wird, ist hierfür die Ursache.<br />

Diese „Rückwärtsspannung“ (bis ca. 7 V) ergibt<br />

zusammen mit dem Stromfluss eine resultierende Verlustleistung.<br />

Diese wird als Verlustwärme in der Zelle<br />

umgesetzt. Addiert mit der Energie der Solarstrahlung<br />

selbst, bei gleichzeitig hohen Umgebungstemperaturen,<br />

ist dies die beste Grundlage zur Entstehung <strong>von</strong><br />

Hotspots. Diese punktuellen Übertemperaturen können<br />

zu irreparablen Schädigungen der Module führen.<br />

Seitens der Modulhersteller wird diesem Risiko,<br />

vornehmlich bei kristalliner Siliziumtechnik, mittels<br />

Bypassdioden entgegengewirkt. Sie begrenzen die<br />

Rückwärtsspannung auf z. B. 0,7 V und umgehen damit<br />

die gefährdenden Verlustleistungen.<br />

Beiblatt 5 zur <strong>Blitzschutz</strong>norm DIN EN 62305 Teil 3 [3]<br />

In dieser im September 2009 neu erschienenen Ergänzung<br />

sind zahlreiche Informationen zum Blitz- und<br />

Überspannungsschutz für PV-Stromversorgungssysteme<br />

zu finden. So werden darin die genormten Methoden<br />

wie Maschen- und Schutzwinkelverfahren und<br />

auch das Blitzkugelverfahren genannt. Letzteres wird<br />

meist mit Fangstangen und / oder Fangspitzen realisiert<br />

(Bild 5, Bild 6).<br />

Bild 4: Sonnenstände und durch die Fangstange erzeugter<br />

Schattenverlauf im Sommer<br />

Die Bilder 3 und 4 zeigen im Vergleich sehr deutlich,<br />

dass die Schattenbildung im Winter wesentlich ausgeprägter<br />

ist als im Sommer. Erkennbar ist dies an der<br />

Größe des Kernschattenbereiches. Für die Ertragsreduzierung<br />

durch Schattenbildung ist dieser Umstand<br />

aber eher positiv zu bewerten, da in den Monaten<br />

November bis Januar üblicherweise weniger als 10<br />

% des Ertrages erzeugt wird. In den ertragsstarken<br />

Monaten ist die Schattenbildung wesentlich geringer<br />

ausgeprägt.<br />

Bild 5: Planung einer <strong>Blitzschutz</strong>anlage mit Hilfe des<br />

Blitzkugelverfahrens<br />

Verfasser: Dipl.-Ing. Klaus-Peter Müller, Wolfgang Wegmann Stand 05/2012

14.15<br />

Seite 3 <strong>von</strong> 4<br />

Äußerer <strong>Blitzschutz</strong><br />

<strong>von</strong> <strong>Photovoltaikanlagen</strong><br />

Bild 6: Ermittlung Fangstangenhöhe und Abstand<br />

nach dem Blitzkugelverfahren entsprechend DIN EN<br />

62305 Teil 3<br />

Unabhängig da<strong>von</strong> ob der Trennungsabstand „s“ eingehalten<br />

werden kann, ist die primäre Aufgabe der<br />

Fangeinrichtung den direkten Blitzeinschlag, auch in<br />

die PV-Anlage zu verhindern. Das gilt für die Module,<br />

für die Verkabelung am Dach und für aufdachmontierte<br />

Wechselrichter und Generatoranschlusskästen<br />

(GAK). Die Fangstangen müssen, um dieser Aufgabe<br />

gerecht zu werden, die Anlage überragen. Eine tageszeitlich<br />

bezogene Verschattung ist hier besonders bei<br />

größeren Aufdachanlagen gegeben.<br />

Bild 7 zeigt ein Beispiel: Ergibt sich aus der durchzuführenden<br />

Risikoanalyse gemäß DIN EN 62305-2 [4]<br />

oder anderen Vorgaben ein Gefährdungspegel <strong>von</strong> III,<br />

so ist beim vorgenannten Blitzkugelverfahren ein Radius<br />

für die Blitzkugel <strong>von</strong> 45 m anzusetzen. Um die<br />

Anforderung zum Vermeiden <strong>von</strong> Direkteinschlägen<br />

in den Generator zu erfüllen, müssen Fangstangen<br />

bei 10 m diagonalem Abstand die PV-Einrichtung um<br />

mehr als 28 cm überragen.<br />

Häufig wird versucht möglichst viele Modulreihen auf<br />

der begrenzenden Dachfläche unterzubringen, um<br />

eine möglichst hohe Anlagenleistung zu erreichen.<br />

Entsprechend werden diese mit geringem Abstand untereinander<br />

montiert. In den Zwischenräumen werden<br />

die Fangeinrichtungen aufgestellt. Deren Aufgaben,<br />

sowohl den Trennungsabstand einzuhalten als auch<br />

den Schattenwurf auf die dahinter liegenden Module<br />

durch entsprechenden Abstand gering zu halten, bilden<br />

dann einen Konflikt.<br />

Bild 7: Fangstangen zum Schutz der Modulreihen vor<br />

direktem Blitzeinschlag<br />

Im Anhang A zum vorgenannten Beiblatt 5 sind Tabellen<br />

zur Ermittlung des eingangs beschrieben Kernschattens<br />

zu finden. Kernschatten ist der Bereich, welcher<br />

keinerlei direkte Sonnenstrahlen beinhaltet. Dieser<br />

verkleinert sich direkt proportional mit Erhöhung<br />

des Abstandes zum schattenbildenden Gegenstand.<br />

Mit anderen Worten ist eine Stange nicht in der Lage<br />

eine klar umrissene Dunkelfläche aufrecht zu erhalten,<br />

wenn der Abstand zu der dahinter befindlichen Fläche<br />

erhöht wird. Mit zunehmendem Abstand geht diese in<br />

einen Teilschatten über und bei steigender Entfernung<br />

gänzlich verloren. Dieser Kernschatten löst sich bei<br />

einer Fangstange mit 10 mm Durchmesser nach ca.<br />

1 m auf.<br />

Diese Entfernung ist entlang des Lichtstrahles zu sehen.<br />

Der horizontale Abstand, also zwischen Fangstange<br />

und Modul, ist entsprechend kürzer. Er wird zudem<br />

durch den örtlichen Einstrahlungswinkel, welcher<br />

vom Breitengrad zusammen mit dem jahreszeitlichen<br />

Sonnenstand abhängt, bestimmt. Die „kritische“ Entfernung,<br />

z. B. Fangstange zum Modul, ist eine variable<br />

Größe im Zeitraum eines Jahres.<br />

Optimale Modulreihendichte und Anlagenschutz durch<br />

Fangeinrichtung.<br />

Nicht auf jedem Dach sind Oberlichter oder andere<br />

Baukörper zu finden, welche die beschattungsfreie<br />

Montage <strong>von</strong> Fangstangen innerhalb Photovoltaikmodulfeldern<br />

ermöglichen.<br />

Ein gänzliches Ablehnen dieser Einrichtungen wegen<br />

möglicher Ertragseinbußen steht dem Risiko massiver<br />

Schäden an Anlage, Gebäude bis hin zu Personenschäden<br />

gegenüber. Ebenso der Mangel der technischen<br />

Unzulänglichkeit, wenn <strong>Blitzschutz</strong> gefordert ist.<br />

Wie in Bild 8 zu sehen ergeben sich im Norden <strong>von</strong><br />

Deutschland durch den höheren Abstand der Modulreihen<br />

reichlich Möglichkeiten, um Fangeinrichtungen<br />

unter Einhaltung des Trennungsabstandes „s“ zu montieren.<br />

In Süddeutschland (Bild 9), mit entsprechend<br />

Verfasser: Dipl.-Ing. Klaus-Peter Müller, Wolfgang Wegmann Stand 05/2012

14.15<br />

Seite 4 <strong>von</strong> 4<br />

Äußerer <strong>Blitzschutz</strong><br />

<strong>von</strong> <strong>Photovoltaikanlagen</strong><br />

geringeren Modulreihenabständen, wirkt sich der<br />

ganzjährig steilere Sonnenstand aus. Zusätzlich kann<br />

in Betracht gezogen werden, inwieweit sich eine Beschattung,<br />

welche sich nur zwischen November und<br />

Januar ereignen kann, sich auf den Jahresertrag niederschlägt.<br />

Tabelle 1 zeigt am Standort Regensburg,<br />

über das 10-jährige Mittel, den winterlichen Anteil des<br />

Jahresertrages. Auch eine zeitweilige Ertragseinbuße<br />

wird sich auf das Jahresergebnis nur entsprechend<br />

gering auswirken können.<br />

Bild 8: Standort Flensburg, Sonnenstand 21.Dezember,<br />

Modulreihenabstand 2,16 m<br />

Zusammenfassung<br />

Lineare und wandernde Kernbeschattungen, wie sie<br />

<strong>von</strong> Fangstangen erzeugt werden, beinhalten in den<br />

Wintermonaten kein generelles Potential schädliche<br />

Hotspots zu erzeugen.<br />

Neben der jahreszeitlich bedingten geringen Strahlungsenergie<br />

und den niedrigen Umgebungstemperaturen,<br />

wirken auch die niedrigeren Ströme in den Modulen<br />

dem entgegen.<br />

Grundsätzliche Vorbehalte beim Einsatz <strong>von</strong> <strong>Blitzschutz</strong>fangeinrichtungen<br />

im Zusammenhang mit Ertragsverlusten<br />

sind wenig begründbar. Eine detaillierte<br />

Betrachtung der vielschichtigen Aspekte im Zusammenhang<br />

mit den örtlichen Gegebenheiten ist notwendig.<br />

Der Verbesserung der langjährigen Ertragssicherung,<br />

wie sie durch den Schutz mit einem optimalen<br />

<strong>Blitzschutz</strong>system erreichbar ist, ist Vorzug zu geben.<br />

Bei Gebäuden mit der Forderung nach einem <strong>Blitzschutz</strong>system<br />

ist die fachgerechte Planung und Installation<br />

<strong>von</strong> PV-Anlagen und <strong>Blitzschutz</strong> eine lösbare<br />

Aufgabe.<br />

Literatur<br />

Bild 9: Standort Garmisch-Partenkirchen, Sonnenstand<br />

21. Dezember, Modulreihenabstand 1,33 m<br />

Tabelle 1: Durchschnittliche Monatserträge aus 10<br />

Jahre Anlagenbetrieb und jahreszeitbedingter horizontaler<br />

Abstand <strong>von</strong> einem bis auf 1,08 m wirksamen<br />

Kernschatten.<br />

[1] Risikoorientierter Blitz- und Überspannungsschutz,<br />

Richtlinien zur Schadenverhütung: VdS 2010, Ausgabe:<br />

2009-09, Hrsg: VdS-Verlag,<br />

[2] Prof. Dr. Quaschning, Volker:Simulation der Abschattungsverluste<br />

bei solarelektrischen Systemen<br />

/ Volker Quaschning. - 1. Aufl. - Berlin : Verlag Dr.<br />

Köster,1996<br />

[3] DIN EN 62305-1 (VDE 0185-305-1): 2006-10:<br />

<strong>Blitzschutz</strong> –<br />

Teil 1: Allgemeine Grundsätze (IEC 62305-1:2006);<br />

Deutsche Fassung EN 62305-1:2006<br />

DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2): 2006-10:<br />

<strong>Blitzschutz</strong> –<br />

Teil 2: Risiko-Management (IEC 62305-2:2006);<br />

Deutsche Fassung EN 62305-2:2006<br />

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3): 2006-10:<br />

<strong>Blitzschutz</strong> –<br />

Teil 3: Schutz <strong>von</strong> baulichen Anlagen und Personen<br />

(IEC 62305-2, modifiziert);<br />

Deutsche Fassung EN 62305-3:2006<br />

DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4): 2006-10:<br />

<strong>Blitzschutz</strong> –<br />

Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in<br />

baulichen Anlagen<br />

(IEC 62305-4:2006);<br />

Deutsche Fassung EN 62305-4:2006<br />

VDE VERLAG Berlin<br />

[4] Beiblatt 5 VDE 0185-305-3 2009-10 DIN EN 62305-<br />

3: Schutz <strong>von</strong> baulichen Anlagen und Personen –<br />

Beiblatt 5: Blitz- und Überspannungsschutz für PV<br />

Stromversorgungssysteme, VDE VERLAG Berlin<br />

Verfasser: Dipl.-Ing. Klaus-Peter Müller, Wolfgang Wegmann Stand 05/2012