Komplexchemie - Ingo Schnell

Komplexchemie - Ingo Schnell

Komplexchemie - Ingo Schnell

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

eine sichere experimentelle Grundlage zu stellen. In den Jahren nach 1893 präparierte er unzählige<br />

Komplexverbindungen und unternahm den schrittweisen Beweis seiner Postulate.<br />

Ein früher Erfolg (1894) der neuen Koordinationslehre war zum Beispiel die vollständige Erklärung der Ergebnisse<br />

von Leitfähigkeitsmessungen an einer Reihe von Ammincobaltkomplexen, die von Arturo Miolati<br />

und Alfred Werner durchgeführt wurden. 1911 gelang die Enantiomerentrennung eines Komplexracemats<br />

durch Werners amerikanischen Doktoranden Victor L. King und erbrachte somit den endgültigen Beweis der<br />

stereochemischen Vorstellungen Werners. 1913 erhielt Alfred Werner für seine wissenschaftlichen Meister-<br />

leistungen als erster anorganischer Chemiker den Nobelpreis für Chemie. Auch nach Werners Tod 1919<br />

stand die Entwicklung der <strong>Komplexchemie</strong> ganz im Zeichen der experimentellen Absicherung und Erweiterung<br />

seiner Konstitutionslehre, so dass seine weit reichenden wissenschaftlichen Hypothesen in der Folgezeit<br />

weiter untermauert werden konnten. Noch heute bilden sie die theoretische Basis der <strong>Komplexchemie</strong>.<br />

5. Experimente<br />

5.1. Löslichkeit durch Komplexbildung<br />

Chemikalien. Aluminiumchloridlösung (c = 0,1 mol/L), Kupfersulfatlösung (c = 0,1 mol/L), Salzsäure (c =<br />

1 mol/L), Natronlauge (c = 1 mol/L), Seignettesalz.<br />

Durchführung. (a) In einem Reagenzglas wird die Aluminiumchloridlösung mit 2-3 Tropfen Salzsäure angesäuert.<br />

Nun wird tropfenweise Natronlauge bis zu einer Niederschlagsbildung zugefügt. Die Lösung wird<br />

durchmischt und weiter Natronlauge zugetropft, bis es zur Auflösung des Niederschlages kommt.<br />

(b) In einem Reagenzglas werden zu Kupfersulfatlösung 2-3 Tropfen Natronlauge gegeben. Es bildet sihc<br />

ein bläulich-weißer Niederschlag von Kupferhydroxid. Nun gibt man eine Spatelspitze Seignettesalz zu und<br />

erwärmt vorsichtig über dem Bunsenbrenner, bis es zur Auflösung des Niederschlages kommt und ein tiefblauer<br />

Kupfertartrat-Komplex entstanden ist.<br />

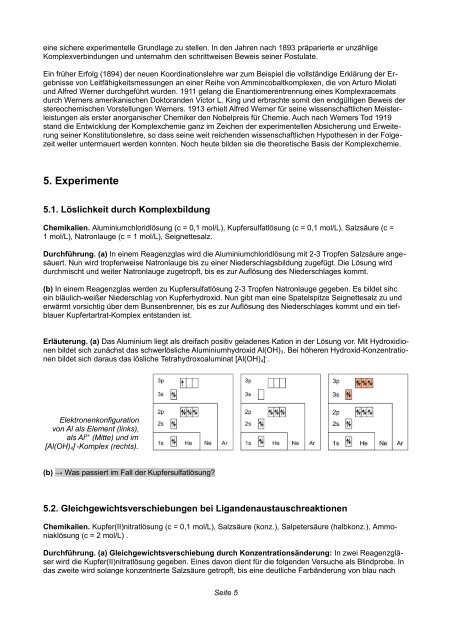

Erläuterung. (a) Das Aluminium liegt als dreifach positiv geladenes Kation in der Lösung vor. Mit Hydroxidionen<br />

bildet sich zunächst das schwerlösliche Aluminiumhydroxid Al(OH)3. Bei höheren Hydroxid-Konzentrationen<br />

bildet sich daraus das lösliche Tetrahydroxoaluminat [Al(OH)4] - .<br />

Elektronenkonfiguration<br />

von Al als Element (links),<br />

als Al 3+ (Mitte) und im<br />

[Al(OH)4] - -Komplex (rechts).<br />

(b) → Was passiert im Fall der Kupfersulfatlösung?<br />

5.2. Gleichgewichtsverschiebungen bei Ligandenaustauschreaktionen<br />

Chemikalien. Kupfer(II)nitratlösung (c = 0,1 mol/L), Salzsäure (konz.), Salpetersäure (halbkonz.), Ammoniaklösung<br />

(c = 2 mol/L) .<br />

Durchführung. (a) Gleichgewichtsverschiebung durch Konzentrationsänderung: In zwei Reagenzgläser<br />

wird die Kupfer(II)nitratlösung gegeben. Eines davon dient für die folgenden Versuche als Blindprobe. In<br />

das zweite wird solange konzentrierte Salzsäure getropft, bis eine deutliche Farbänderung von blau nach<br />

Seite 5