Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

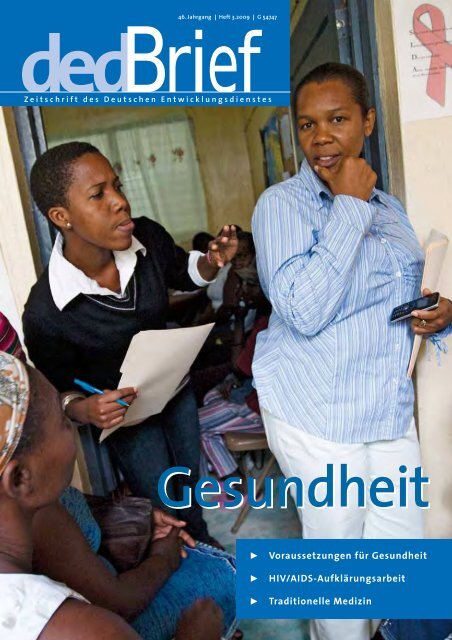

46. Jahrgang l<br />

Brief<br />

Heft 3.2009 l G 54747<br />

Zeitschrift des Deutschen Entwicklungsdienstes<br />

Gesundheit<br />

3 Voraussetzungen für Gesundheit<br />

3 HIV/AIDS-Aufklärungsarbeit<br />

3 Traditionelle Medizin

�<br />

Brief 3.2009<br />

INHALT<br />

SPEKTRUM<br />

Andreas Kahler<br />

Mining Watch –<br />

Wie Solwezi in Brüssel Gehör findet 4<br />

Martin Jovanov<br />

Ein Land mit solchen Naturreichtümern<br />

kann die Armut überwinden 6<br />

Was Kondome sind,<br />

weiß heute jeder,<br />

aber ist auch allgemein<br />

bekannt,<br />

dass es spezifische<br />

Frauenkondome gibt?<br />

Sie spielen eine<br />

wichtige Rolle bei<br />

der HIV/AIDS-Aufklärungsarbeit<br />

in Kamerun. Die Autorin versucht<br />

mit Unterstützung ihrer DED-Kolleginnen und<br />

Kollegen, das Thema HIV/AIDS in den Partnerorganisationen,<br />

direkt am<br />

21<br />

Arbeitsplatz der Menschen,<br />

zu thematisieren. Seite<br />

THEMA<br />

Peter Schmitz<br />

Es gilt, das Recht auf Gesundheit<br />

zu verwirklichen 8<br />

Olga Platzer<br />

Kambodscha –<br />

Schicksale hinter den Zahlen 13<br />

In Kambodscha sterben immer noch viele Frauen<br />

bei der Geburt ihres Kindes. Ein erster Schritt, um<br />

etwas dagegen unternehmen zu können, sind<br />

Maternal-Death-Audits. An Hand der Befragungsergebnisse<br />

können Ursachen für die hohe Müttersterblichkeit<br />

aufgezeigt und das Bewusstsein dafür<br />

geschärft werden, was bereits vor der<br />

13<br />

Geburt getan werden muss, um im<br />

Notfall schnell reagieren zu können. Seite<br />

Sabine Rundgren<br />

Kenia –<br />

Sie leiden ein Leben lang an den Folgen 16<br />

Winfried Zacher<br />

HIV/AIDS –<br />

Alle müssen Verantwortung übernehmen 18<br />

Meike Winterhagen<br />

Kamerun –<br />

Emanzipation des Kondoms – das Femidom 21<br />

Yvonne Sartor<br />

Sambia – <strong>Info</strong>rmiere Dich, schütze Dich<br />

und zeige Solidarität mit HIV-Positiven 24<br />

Christine Inongo<br />

Sambia – Ich habe mein Leben<br />

meiner Arbeit gewidmet 26<br />

Till Winkelmann<br />

Äthiopien – Kaffeezeremonien<br />

und Coming Out von HIV-Positiven 28<br />

Die Diskriminierung von HIV-positiven<br />

Menschen ist auch in Äthiopien ein großes<br />

Problem. Eine junge Frau, Genet, hat sich<br />

mutig öffentlich zu ihrer Krankheit bekannt<br />

und engagiert sich jetzt für andere Betroffene.<br />

Für den Abbau von Vorurteilen und Ängsten<br />

ist besonders die Aufklärungs-<br />

28<br />

arbeit in der direkten<br />

Nachbarschaft wichtig. Seite<br />

Christiane Boecker<br />

Malawi / Haiti –<br />

Gesundheit darf kein Geschäft sein 31<br />

Alexander Riesen<br />

Brasilien – Ein Schiff wird kommen 34<br />

Wie kann man in<br />

einem Land mit<br />

den Dimensionen<br />

Brasiliens Gesundheitsversorgung<br />

auch an entlegene<br />

Orte bringen? Zum<br />

Beispiel mit dem Hospitalschiff Abaré, das<br />

73 Gemeinden an den Flussufern des Tapajós<br />

in Amazonien anläuft. 25.000 Behandlungen<br />

werden jährlich auf dem Schiff vorgenommen,<br />

in schweren Fällen bringt das mitgeführte<br />

Schnellboot die Patienten<br />

34<br />

in das nächste Krankenhaus.<br />

Seite

Patrick Sakdapolrak<br />

Indien – Vom Alltagskampf der armen<br />

Stadtbevölkerung um Gesundheit 37<br />

In Vietnam hat die traditionelle<br />

Medizin einen<br />

hohen Stellenwert, die<br />

Heilkundigen genießen<br />

großes Ansehen und<br />

Vertrauen. Auch wenn<br />

die westliche Medizin<br />

gerade von jüngeren<br />

Leuten mehr und mehr zu Rate gezogen wird, so ist dies oft<br />

nur zur Diagnose. Zur Behandlung wird auf traditionelle<br />

Heilmittel zurückgegriffen, nicht zuletzt,<br />

39<br />

weil diese billiger sind. Viele Mediziner<br />

praktizieren heute aber auch beides. Seite<br />

Joyce Dreezens-Fuhrke<br />

Vietnam –<br />

Vertrauen in die überlieferte Heilkunst 39<br />

Marielle Zöllner<br />

Haiti – Zum Vodoopriester oder zum Arzt? 41<br />

BLICKPUNKT<br />

Inland /Ausland 43<br />

Veranstaltungen 44<br />

KULTUR<br />

Literatur 45<br />

OFFENE STELLEN 47<br />

Impressum 47<br />

EDITORIAL<br />

Liebe Leserin, lieber Leser,<br />

in den letzten Jahren ist weltweit im Gesundheitsbereich<br />

das Augenmerk vor allem<br />

auf die Bekämpfung von HIV/AIDS gelegt<br />

worden. Dies geschah sicher zu Recht und<br />

es gibt immer noch unendlich viel zu tun,<br />

um diese Pandemie einzudämmen.<br />

Dennoch dürfen auch die anderen Gesundheitsprobleme der Entwicklungsländer<br />

nicht aus dem Blickfeld geraten, denn nach wie vor verursachen<br />

Durchfallerkrankungen, Malaria und Tuberkulose dort die meisten Todesopfer.<br />

Ungelöst ist darüber hinaus das Problem, dass immer noch nicht ausreichend<br />

qualifizierte Fachkräfte für die Gesundheitsversorgung vor allem der ländlichen<br />

Bevölkerung zur Verfügung stehen.<br />

Unsere Autorinnen und Autoren haben zudem unterschiedliche Vorstellungen<br />

davon, wie die Gesundheitsversorgung in den DED-Partnerländern finanziert<br />

werden sollte: Ist es gerechtfertigt, dass Patienten für medizinische Leistungen<br />

etwas zahlen müssen oder ist es Aufgabe des Staates, eine Basisgesundheitsversorgung<br />

für alle kostenlos sicherzustellen? Kann der Staat dieser Forderung<br />

überhaupt nachkommen? In Brasilien zum Beispiel werden neue Wege<br />

beschritten, um auch den Bewohnern abgelegener Landstriche eine medizinische<br />

Grundversorgung zu gewährleisten.<br />

Und schließlich stellen unserer Autorinnen und Autoren fest, dass Gesundheit<br />

ganz entscheidend von den sozialen Lebensumständen der Menschen<br />

abhängt.Wollen wir also die gesundheitliche Situation der Menschen<br />

verbessern, dann muss es um soziale Grundsicherung gehen, um den<br />

Zugang zu sauberem Trinkwasser, um menschenwürdiges Wohnen,<br />

um ausreichende Nahrung und um Bildung.<br />

Wir näheren uns in diesem Heft dem Thema Gesundheit also unter vielen<br />

Aspekten und mit anschaulichen Beispielen aus unseren Partnerländern.<br />

Im Editorial des letzten Heftes haben wir Sie über den Wechsel in der<br />

Redaktion des DED-Briefes informiert. In dieser Ausgabe möchten wir<br />

Ihnen auch die neue Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DED,<br />

Angela Krug (linkes Foto), vorstellen. Angela Krug ist Politik- und Religionswissenschaftlerin<br />

und begann ihre berufliche Laufbahn in einem landund<br />

forstwirtschaftlichen Projekt des DED in Tansania. Heute hat sie langjährige<br />

Erfahrungen in Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit<br />

und war zuletzt Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Evangelischen<br />

Entwicklungsdienst.<br />

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und freuen uns über Ihre Kommentare.<br />

Maria Ehrke-Hurtado<br />

2<br />

3

SPEKTRUM<br />

� Brief 3.2009<br />

© Andreas Kahler<br />

Sambia<br />

Mining Watch –<br />

Wie Solwezi in Brüssel Gehör findet<br />

„Glokale“ Momente deutscher Demokratieförderung in Sambia<br />

Solwezi<br />

SAMBIA<br />

Lusaka<br />

Auch im Nordwesten<br />

Sambias ist die Weltwirtschaftskriseangekommen.<br />

Global oder<br />

Crunch sagt schlicht zur<br />

Erklärung, wer sich etwas<br />

nicht (mehr) leisten kann<br />

oder etwa Probleme hat,<br />

Schulden zurück zu zahlen.<br />

Bakwetu, ein lokales<br />

Nachrichtenmagazin,<br />

hat seine jüngste Ausgabe<br />

gleich mit einem Globus<br />

aufgemacht, um die Lage anzuzeigen.<br />

Dabei gilt noch immer ausgerechnet die<br />

Nordwest-Provinz als neue Boomregion<br />

Sambias, dessen Geschick seit jeher aufs<br />

Engste mit dem roten Metall zusammenhängt<br />

und dessen wichtigster Ballungsraum<br />

nicht zufällig Kupfergürtel (Copperbelt)<br />

heißt. Vergangenes Jahr hatte sich der<br />

Moderne Minenfahrzeuge.<br />

© Andreas Kahler<br />

Beeindruckende Dimensionen und laut Betreiber auch neue Standards hat die 2008 eröffnete Kupfermine Lumwana.<br />

Kupferbergbau vor allem im Nordwesten<br />

zu einem kaum geahnten Höhenflug aufgeschwungen,<br />

wodurch Solwezi, das Provinzhauptstädtchen,<br />

zum Aufbruchssymbol des<br />

New Copperbelt wurde. Investoren halten<br />

Einzug, Jobsucher strömen in den entlegenen<br />

Landesteil, um ihr Glück zu machen.<br />

Trieb bislang vor allem die Kupfer- und<br />

Goldmine Kansanshi das Geschehen voran,<br />

so übernimmt nun ein neues Bergwerk die<br />

Führung: Mit Lumwana nahm in Solwezi<br />

kürzlich die größte offene Gruben-Kupfermine<br />

Afrikas ihren Betrieb auf. – A New<br />

Mine! A New Standard!<br />

Während Sambias alter Copperbelt in den<br />

Augen Vieler seine Glanzzeit längst hinter<br />

sich hat, sieht die politische Klasse Lusakas<br />

den Nordwesten als den „Neuen Copperbelt“<br />

und Hoffnungsträger für Wachstum<br />

und Entwicklung. Zu Zeiten des Kupferbooms,<br />

2008, erregten die gigantischen<br />

Investitionen in Solwezi großes Aufsehen:<br />

Neben Kansanshi, der Stadt nah gelegenen,<br />

vor allem kanadischen Kupfer- & Goldmine,<br />

zog insbesondere Lumwana die Menschen<br />

in ihren Bann. Seit sie Ende 2008 ihren<br />

Betrieb aufgenommen hat, beansprucht<br />

Afrikas größte offene Kupfermine – die<br />

künftig auch Uranium abzubauen plant –<br />

„neue Standards“ zu setzen – selbst in<br />

Sachen Nachhaltigkeit.<br />

Welchen Nutzen<br />

hat der Bergbau für die Bevölkerung?<br />

Doch gleich ob Tage des Booms oder Rezessionszeiten<br />

die Wirtschaft prägen, mehren<br />

sich nun Stimmen aus der Zivilgesellschaft<br />

des Kupferlandes, die – unter dem Stichwort<br />

mining watch – nach dem Nutzen des<br />

globalisierten Bergbaus für die Sambier<br />

selbst fragen und negative Auswirkungen<br />

kritisieren. Neben der Kirchen nahen<br />

Nichtregierungsorganisation (NRO) Caritas<br />

hat sich in Solwezi die Civil Society for

Poverty Reduction (CSPR), ein Zusammenschluss<br />

von mehreren Dutzend Nichtregierungsorganisationen,<br />

dieser Kritik<br />

angenommen. Beide Organisationen sind<br />

Partnerinnen des Good-Governance-Programms<br />

von GTZ und DED.<br />

In unserer Zusammenarbeit mit dem Provincial<br />

Programme Management Team von<br />

CSPR kristallisierte sich der Aktionsbereich<br />

mining watch als ein bedeutender Schwerpunkt<br />

heraus. Ein Meilenstein war in dieser<br />

Hinsicht die Konferenz „First Northwestern<br />

Mining Watch“, zu der sich auf Einladung<br />

von CSPR und Caritas vergangenes Jahr<br />

erstmals Minen-Vertreter, Zivilgesellschaft,<br />

Verwaltung, Forschung und Medien im<br />

„Neuen Kupfergürtel“ von Solwezi trafen.<br />

(Eine Dokumentation ist online verfügbar.)<br />

Wissenschaftler wie Prof. John Lungu von<br />

der Copperbelt University stellten ihre neuen<br />

Forschungsergebnisse vor, aber auch CSPR<br />

präsentierte eine Studie über die Folgen des<br />

Grubenbergbaus in der Mine Kansanshi<br />

sowie über eine kleine Mine im Nachbardistrikt<br />

Kasempa, wo Umwelt und Arbeiter<br />

über langer Zeit mit wirklich krimineller<br />

Energie ausgebeutet wurden.<br />

Wie kann der Bergbau<br />

zur Armutsbekämpfung beitragen?<br />

Solwezi zeigt auch die Schattenseite des<br />

abrupten, kaum gesteuerten Wachstums.<br />

<strong>Info</strong>rmelle Siedlungen breiten sich aus, aber<br />

die Entwicklung der Stadt- oder Infrastruktur<br />

kommt kaum voran. Schon haben communities<br />

in Minennähe Probleme, an Wasser<br />

zu kommen. Neben der steigenden ländlichen<br />

Armut droht sich eine urbane<br />

Armut breit zu machen. Während die<br />

ausländischen Unternehmen große Gewinne<br />

machen, erhalten Provinz und Land<br />

nur wenige Einnahmen. Hinzu kommt<br />

das Risiko einer Fixierung auf den Bergbau:<br />

Davon zeugte der Niedergang des vormals<br />

glänzenden Copperbelts, als die Kupferpreise<br />

in den Keller gegangen waren.<br />

Zentrales, wiederkehrendes Thema ist natürlich<br />

die Frage, wie der hiesige Bergbau<br />

mehr zur Armutsbekämpfung beitragen<br />

könne; etwa durch Übernahme von Verantwortung<br />

der globalen Kupferunternehmen<br />

im Sinne von Corporate Social Responsibility,<br />

doch auch durch verbesserte Verhandlungsfähigkeiten<br />

der öffentlichen Verwaltung<br />

sowie der Regierung, wenn es um das Aushandeln<br />

der Auflagen und politischen Vorgaben<br />

zum Kupferabbau geht (Development<br />

Agreements).<br />

Momentan laufen die Vorbereitungen für<br />

eine Folgetagung – voraussichtlich mit Blick<br />

auf das Lumwana-Projekt, das den Spitzenplatz<br />

unter allen Investitionen in Sambia<br />

einnimmt. Es erhebt zugleich den höchsten<br />

Anspruch in Sachen Nachhaltigkeit. Und so<br />

prüfen die zivilgesellschaftlichen Akteure<br />

von CSPR nun, ob die Bergbaubetreiber<br />

tatsächlich ihr Wort halten. Als Lackmustest<br />

haben sie sich den Indikator Nahrungssicherheit<br />

ausgesucht, anhand dessen sie<br />

bewerten wollen, inwieweit Lumwana das<br />

Versprechen hält.<br />

Warum internationale Allianzen<br />

eingehen?<br />

Zusehends gewinnt das Engagement von<br />

CSPR dabei „glokalen“ Charakter. Und<br />

das hat durchaus seine Richtigkeit. Denn<br />

dadurch, dass an den Solwezier Bergbauprojekten<br />

vor allem mächtige, ausländische<br />

Investoren, einschließlich Entwicklungsbanken,<br />

beteiligt sind, müssen die Akteure<br />

der lokalen Zivilgesellschaft in ihrer Auseinandersetzung<br />

mit den global players der<br />

Rohstoffindustrie vermehrt internationale<br />

Allianzen eingehen.<br />

Counterbalance aus Brüssel (CEE Bankwatch<br />

Network/Counter Balance Coalition),<br />

ein Zusammenschluss europäischer Nichtregierungsorganisationen,<br />

die die Geldvergabepraxis<br />

der Europäischen Investitionsbank<br />

unter die Lupe nehmen und Ergeb-<br />

© Andreas Kahler<br />

Weitere <strong>Info</strong>rmationen zu den im Text<br />

genannten Organisationen:<br />

Civil Society for Poverty Reduction (CSPR):<br />

www.cspr.org.zm<br />

www.minewatchzambia.org<br />

www.counterbalance-eib.org<br />

4 5<br />

Offene Diskussionen gab es beim runden Tisch<br />

der ersten Northwestern Mining Watch-Konferenz.<br />

nisse ihrer „Fact Finding Missions“ in Afrika<br />

regelmäßig dem Europäischen Parlament<br />

vorlegen, besuchte in diesem Jahr das<br />

CSPR. Im Anschluss an diesen Besuch<br />

erhielt die CSPR-Koordinatorin Kypalushi<br />

Kapatamoyo von der italienischen NRO<br />

Campagna per la Riforma della Banca<br />

Mondiale (CRBM) eine Einladung und<br />

stellte das Solwezier Mining-Watch-<br />

Projekt auf dem zivilgesellschaftlichen<br />

G8-Gegengipfel im Juli 2009 in Italien<br />

vor. Die internationale Netzwerkbildung<br />

setzt sich also fort.<br />

Andreas Kahler<br />

Andreas Kahler ist Sozialwissenschaftler,<br />

Redakteur und Bildungsmanager und<br />

arbeitete von 2007 bis 2009 als Capacity-<br />

Building-Berater im Rahmen des GTZ-DED-<br />

Kooperationsprogramms Good Governance<br />

in Sambia.<br />

<strong>Info</strong>

SPEKTRUM<br />

� Brief 3.2009<br />

Bolivien<br />

Ein Land mit solchen Naturreichtümern<br />

kann Armut überwinden<br />

UNDP legt Studie über alternative Nutzungsmöglichkeiten der natürlichen Ressourcen vor<br />

Im November 2008 ist die Publikation des<br />

Entwicklungsprogramms der Vereinten<br />

Nationen (UNDP) mit dem Titel „La otra<br />

frontera“ zum Thema Alternative Nutzung<br />

der natürlichen Ressourcen in Bolivien erschienen.<br />

Die Studie soll als Grundlage dienen,<br />

um anhand von Ergebnissen und guter<br />

Beispiele eine Diskussion über eine nachhaltige<br />

Entwicklung in Bolivien anzustoßen.<br />

Die Leitfrage der Studie lautet: „Wie kann<br />

eine nachhaltige Entwicklung erreicht werden,<br />

in der sich die Lebensbedingungen für<br />

die bolivianische Bevölkerung verbessern<br />

und die Armut unter Berücksichtigung des<br />

Umweltschutzes reduziert werden kann?“<br />

La Paz<br />

BOLIVIEN<br />

In Bolivien<br />

gehen jährlich<br />

immer noch<br />

große Waldflächen<br />

durch Abholzung<br />

verloren.<br />

Bolivien genießt einen großen natürlichen<br />

Reichtum mit einer außergewöhnlichen Artenvielfalt,<br />

üppigen Wasservorkommen und<br />

Bodenschätzen sowie einem bedeutenden<br />

Potenzial an Energieressourcen, vor allem<br />

große Erdgasvorkommen. Das laut Human<br />

Development Index ärmste Land in Südamerika,<br />

gehört zu den acht waldreichsten<br />

Ländern der Erde und befindet sich unter<br />

den 20 gering besiedeltesten Ländern der<br />

Welt. Laut Angabe des UNDP Berichtes<br />

hat das Land allerdings in den letzten zehn<br />

Jahren jährlich etwa 300.000 Hektar Waldfläche<br />

durch Abholzung und fortschreitende<br />

Agrarflächennutzung verloren. In vielen<br />

© Daniel Lüthi<br />

Fällen ist eine massive Umweltzerstörung<br />

durch eine kurzfristige, nicht nachhaltige<br />

Nutzung der natürlichen Ressourcen<br />

(Erdöl, Gas, Mineralien, Holzwirtschaft<br />

und konventionelle, großflächige Landwirtschaft)<br />

festzustellen. Die gewünschten positiven<br />

ökonomischen Auswirkungen der zumeist<br />

explorativen Wirtschaftsformen hin<br />

zu einem nachhaltigen und breitenwirksamen<br />

Wirtschaftswachstum, und der damit<br />

verbundenen Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten,<br />

konnten bislang nicht<br />

erreicht werden. Bolivien hängt nach wie<br />

vor von der Preisentwicklung auf den internationalen<br />

Rohstoffmärkten für Öl, Gas<br />

und Mineralien ab. Gleichzeitig nehmen<br />

Umwelt- und Ressourcenkonflikte, auch<br />

durch den Klimawandel bedingt, deutlich<br />

zu. Dass es dem bolivianischen Staat bisher<br />

nicht gelungen ist, durch Nutzung seiner<br />

reichhaltigen natürlichen Ressourcen seine<br />

Wirtschaft zu diversifizieren und ausreichend<br />

und vor allem qualitativ hochwertige<br />

Arbeitsplätze zu schaffen, lässt sich durch<br />

folgende Zahlen belegen: Während in<br />

Bolivien im Jahre 2007 ein Wirtschaftswachstum<br />

von fünf Prozent zu verzeichnen<br />

war, stieg die Zahl der Menschen, die unter<br />

der Armutsgrenze leben, um knapp 170.000<br />

weiter an. Dies zeigt offenbar, dass die ungleiche<br />

Verteilungspolitik zwar ein gesamtwirtschaftliches<br />

Wachstum bewirkt, ein<br />

pro-poor-growth, also eine Verbesserung der<br />

Lebenssituation der armen Bevölkerung<br />

aber bislang verhindert.<br />

Herausforderungen<br />

für eine nachhaltige Entwicklung<br />

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass<br />

angemessene Entwicklungschancen für die<br />

Mehrzahl der Menschen in Bolivien nur gesichert<br />

werden können, wenn der Naturverbrauch<br />

reduziert, natürliche Ressourcen in<br />

Wert gesetzt und nachhaltig bewirtschaftet<br />

werden. Entwicklungsziel muss daher sein,<br />

dass Bolivien künftig die Wertschöpfung in<br />

den alternativen und traditionellen Sekto-

en, vor allem für land- und forstwirtschaftliche<br />

Erzeugnisse, erhöht, um die Arbeitsund<br />

Wirtschaftsleistung zum Wohle aller<br />

Bolivianer und Bolivianerinnen zu steigern.<br />

Die Herausforderungen für staatliche und<br />

nichtstaatliche Einrichtungen, die Privatwirtschaft<br />

und die internationale Gebergemeinschaft<br />

bestehen laut Studie darin,<br />

nachhaltige Wirtschaftsformen zu entwickeln<br />

und zu fördern. Eine fundamentale<br />

Rolle zur Umsetzung der Agenda spielen<br />

Klein-, Mittel-, aber auch Großproduzenten,<br />

die in ihren Regionen angepasste Wirtschaftsmodelle<br />

entwickeln. Produzentenvereinigungen<br />

und Dachverbände wiederum sind<br />

wichtige Pfeiler zur Entwicklung von Sozialstandards,<br />

Zertifizierung von Bioprodukten,<br />

für nachhaltige Waldwirtschaft und Biokommerz.<br />

Die gewonnenen Erfahrungen<br />

der Akteure können zur Breitenwirksamkeit<br />

in anderen Regionen des Landes führen.<br />

Hierzu zählen auch Maßnahmen zur Anpassung<br />

an den Klimawandel.<br />

Gute Praxisbeispiele<br />

Eine nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung<br />

trägt zum Schutz der Umwelt, zu<br />

einer Entwicklung und Diversifizierung der<br />

Wirtschaft, zur Schaffung von Arbeitplätzen<br />

und somit zur Armutsreduzierung bei, das<br />

stellt die Studie eindrucksvoll dar. Alternative<br />

nachhaltige Wirtschafsformen schaffen<br />

bereits heute in den Bereichen Umweltdienstleistungen,<br />

nachhaltige Forstwirtschaft,<br />

Technologien zur CO2-Reduzierung, Biokommerz<br />

und Tourismus neue Arbeitsplätze.<br />

Die Exporterlöse angepasster<br />

Wirtschaftsformen in den verschiedenen<br />

Regionen des Landes (u.a. Kaffee, Kakao,<br />

Paranuss, Quinoa, Vikunjawolle, Leder,<br />

nachhaltige Waldwirtschaft und Gemeindetourismus)<br />

belaufen sich auf 300 Millionen<br />

Dollar pro Jahr. Das entspricht zehn Prozent<br />

der Exporteinnahmen des Landes.<br />

Trotz der räumlichen Zersplitterung und<br />

des noch geringen Umfangs stellen diese<br />

© Anja Bursche<br />

Modellcharakter hat zum Beispiel<br />

der ökologische Kakaoanbau:<br />

Eine Kakaofrucht und die<br />

getrockneten Kakaobohnen.<br />

neuen Marktformen ein enormes Potenzial<br />

für die Entwicklung der bolivianischen<br />

Wirtschaft dar.<br />

In der Studie La otra frontera sind auch Projekte<br />

mit Modellcharakter dargestellt, die<br />

der DED in Bolivien seit Jahren fördert.<br />

Zu den good practice-Beispielen zählen das<br />

Engagement des Dachverbandes ökologischer<br />

Produzenten Boliviens AOPEB, der<br />

Kakaoproduzenten-Kooperative El Ceibo,<br />

des Verbandes der Kaffeeexporteure Boliviens<br />

FECAFEB und der Kaffeeproduzentenkooperative<br />

MINGA. Im Fokus dieser<br />

Produzentenvereinigungen steht die nachhaltige<br />

ländliche Entwicklung. Sie tragen<br />

dazu bei, nachhaltige Landnutzungssysteme<br />

(Agroforstsysteme) zu etablieren und Bioprodukte<br />

(etwa Kaffee, Kakao, Quinoa,<br />

tropische Früchte) und deren Qualität für<br />

den lokalen, nationalen und internationalen<br />

Markt zu entwickeln. Durch die Umsetzung<br />

erster Verarbeitungsschritte bleibt die Wertschöpfung<br />

in steigendem Maße im Lande.<br />

Fazit für den DED in Bolivien<br />

Die Studie betont vor allem, dass die Kapazitäten<br />

in leistungsfähigen Organisationen<br />

auf regionaler und nationaler Ebene zu fördern<br />

sind. Der Beratungsansatz des DED<br />

in Bolivien sieht genau dies vor. Regionale<br />

Organisationen werden dabei unterstützt,<br />

ihre Mitglieder und die kleinbäuerlichen<br />

Familien so zu beraten, dass sie ihre forstund<br />

landwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen<br />

nachhaltig bewirtschaften,<br />

qualitativ hochwertige Produkte ernten<br />

und vermarkten und damit ihre Lebenssituation<br />

verbessern.<br />

Doch Entwicklungsprozesse müssen längerfristig<br />

angelegt sein, Organisationsentwicklung<br />

braucht Zeit. Die prozessbegleitende<br />

Beratung des DED in Bolivien führt zu<br />

Aufbau und Entwicklung von Kompetenzen<br />

und Kapazitäten in Nichtregierungsorganisationen,<br />

Produzentenvereinigungen und<br />

Kommunen, so dass sich entwicklungsrelevante<br />

Strukturen nachhaltig festigen und<br />

armutsmindernd wirksam werden können.<br />

UNDP Studie:<br />

La otra frontera.<br />

Usos alternativos<br />

6 7<br />

Im Sinne einer Breitenwirkung alternativer<br />

Wirtschaftsformen ist es jedoch unerlässlich,<br />

gute Ansätze nicht nur auf der lokalen<br />

Ebene zu fördern. Vielmehr ist es sinnvoll,<br />

Synergien zwischen lokalen Initiativen und<br />

staatlichen Einrichtungen (Ministerien und<br />

Präfekturen) herzustellen. Nur so lassen sich<br />

Strategien, Instrumente und Standards für<br />

eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung<br />

zum Wohle für Mensch und Umwelt verbreiten.<br />

Über die Vernetzung der verschiedenen<br />

Ebenen (lokal bis national) kann der<br />

DED mit seinen Partnerorganisationen<br />

künftig einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen<br />

Entwicklung des Landes leisten<br />

und seine regionale wie fachliche Expertise<br />

einbringen.<br />

Martin Jovanov<br />

Martin Jovanov ist Umweltwissenschaftler<br />

und war von 2005 bis 2009 DED-Fachkoordinator<br />

für ländliche Entwicklung in Bolivien.<br />

de recursos natu-<br />

rales en Bolivia.<br />

PNUD Bolivia.<br />

La Paz.<br />

November 2008<br />

Das Dokument finden Sie unter: idh.pnud.bo<br />

<strong>Info</strong>

THEMA<br />

� Brief 3.2009<br />

Es gilt, das Recht auf Gesund<br />

Aufgaben und Herausforderungen des DED im Gesundheitssektor<br />

Seit Beginn der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) geht es im Gesundheitsbereich um die Sicherung der medizinischen<br />

Grundversorgung für die Bevölkerung, um Maßnahmen der reproduktiven Gesundheit, aber auch um sauberes Trinkwasser<br />

und Hygiene – wichtige Aspekte für die Gesundheit der Menschen. Auch wenn schon viel erreicht wurde, die Ergebnisse<br />

sind noch nicht zufriedenstellend. Hinzugekommen sind vielmehr neue Probleme, wie HIV/AIDS oder auch die Aus-<br />

wirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit. Die Akteure der EZ und mit ihnen der DED sind mehr denn je gefragt,<br />

die Entwicklungsländer bei der Lösung der vielfältigen Probleme zu unterstützen.

Das Bild europäischer Ärztinnen und Ärzte,<br />

Krankenschwestern und Pfleger, die sich in<br />

peripheren Krankenhäusern in Afrika engagierten,<br />

ist maßgeblich geprägt vom Krankenhaus Lambarene,<br />

das Albert Schweizer vor rund 100 Jahren im<br />

heutigen Gabun gründete. Als Albert Schweitzer 1965<br />

in Lambarene starb, mangelte es in der Gesundheitsversorgung<br />

in vielen Regionen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas<br />

immer noch an ausreichend qualifizierten<br />

Fachkräften im pflegerischen und ärztlichen Bereich.<br />

Das hatte zur Folge, dass die Arbeit von Entwicklungs-<br />

helferinnen und Entwicklungshelfern im Gesundheitssektor<br />

im Wesentlichen in der Versorgung von Patienten<br />

am Distrikt- oder Missionskrankenhaus stattfand. Der<br />

Bedarf war riesengroß. Unter einfachsten Bedingungen<br />

mussten zum Teil unbekannte Tropenkrankheiten<br />

diagnostiziert und behandelt, Notfalloperationen<br />

durchgeführt und Impfprogramme organisiert werden.<br />

Oft mussten all diese Aufgaben von einer Person durchgeführt<br />

beziehungsweise verantwortlich organisiert<br />

werden. Die direkte Behandlung von Patientinnen und<br />

Patienten, kurative, klinische Aufgaben standen im Vordergrund.<br />

Einheimische Fachkräfte wurden angelernt<br />

und ausgebildet.<br />

Sicherung der medizinischen Grundversorgung<br />

Die Erklärung von Alma Ata, dem heutigen Ulan Bator<br />

in der Mongolei, auf der Konferenz der Weltgesundheitsorganisation<br />

(WHO) 1978 war ein entscheidender<br />

Meilenstein für die Gesundheitsversorgung in der Entwicklungszusammenarbeit<br />

(EZ). Anlässlich dieser Konferenz<br />

wurde das Primary Health Care-Konzept aus der<br />

Taufe gehoben. Darin wurden Elemente zur präventiven<br />

und kurativen Gesundheitsversorgung formuliert und<br />

Prinzipien aufgestellt, die sehr eindeutig die politische<br />

Dimension des Rechts auf Gesundheit einfordern.<br />

Beteiligung der Bevölkerung, angepasste Methoden,<br />

Planung und Steuerung auf dezentraler Ebene und<br />

Nachhaltigkeit waren schon damals Kernpunkte der<br />

heit zu verwirklichen<br />

© Annekatrin El Oumrany<br />

Aufklärungsarbeit über Verhütungsmittel in Mali.<br />

Erklärung und belegen, dass das Konzept immer noch<br />

aktuell ist und viele Ziele, sei es bezogen auf die Gesundheitsversorgung<br />

oder auf die Mitbestimmung der<br />

Bevölkerung, noch nicht erreicht wurden. In der Folge<br />

von Alma Ata waren fast alle Arbeitsplätze im Gesundheitsbereich<br />

mit der Umsetzung des PHC-Konzeptes<br />

auf Distriktebene befasst. Immer noch gab es einen großen<br />

Bedarf an klinischer, kurativer Tätigkeit und zusätzlich<br />

kamen Aufgaben in der strukturierten Planung und<br />

Steuerung der Gesundheitsdienste dazu. Viele Aktivitäten<br />

zur Verbesserung der Gesundheit, gerade der armen<br />

8 9

THEMA<br />

� Brief 3.2009<br />

Malaria-<br />

sprechstunde<br />

unter einem<br />

Moskitonetz.<br />

Bevölkerung, orientierten sich an internationalen Ansätzen<br />

der WHO und anderer UN-Organisationen:<br />

Impfprogramme, die Bekämpfung von Durchfallerkrankungen,<br />

die Förderung der Bereitschaft zum<br />

Stillen, Familienplanung und Bereitstellung von<br />

Zusatzernährung bei Unter- und Fehlernährung.<br />

Millenniumsziele Gesundheit<br />

Aufbauend auf diesen Erfahrungen orientieren sich die<br />

Zielsetzungen der EZ im Sektor Gesundheit heute an<br />

den Millenniumszielen (Millennium Development Goals,<br />

MDG). Die MDGs vier bis sechs beziehen sich auf:<br />

Senkung der Kindersterblichkeit (MDG 4), Senkung<br />

der Müttersterblichkeit (MDG 5) und Bekämpfung<br />

von Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Malaria und<br />

insbesondere HIV/AIDS (MDG 6). Leider wird oft<br />

übersehen, dass unter dem MDG 7 auch ganz wesentliche<br />

Ziele formuliert sind, die einen direkten Bezug zu<br />

Gesundheit und Hygiene haben: Der Zugang zu Trinkwasser<br />

und ausreichende Sanitärversorgung. Gerade das<br />

letztgenannte Ziel wird bis 2015 nicht erreicht werden.<br />

Leider muss festgestellt werden, dass auf Grund mangelnder<br />

Hygiene, Mangel an Latrinen und nicht ausreichender<br />

Wasserversorgung immer noch 4.000 Kinder<br />

täglich an Durchfallerkrankungen sterben. Auch müssten<br />

viele Kinder nicht an Lungenentzündungen sterben<br />

(die Erreger der Infektion werden oft über die Hände<br />

weitergegeben), wenn ihre Eltern es sich leisten könnten,<br />

regelmäßig Seife zum Händewaschen zu kaufen.<br />

© Annekatrin El Oumrany<br />

Trotz deutlicher Erfolge in der Gesundheitsversorgung<br />

sterben immer noch 10 Millionen Kinder unter fünf<br />

Jahren jedes Jahr an Krankheiten, die größtenteils<br />

durch Vorbeugung vermieden oder zumindest behandelt<br />

werden könnten. Lungenentzündungen und<br />

Durchfallerkrankungen sind die Haupttodesursachen.<br />

Die meisten dieser Kinder sterben immer noch in den<br />

ersten Stunden und Tagen ihres Lebens, da Mindestanforderungen<br />

an Schwangerenvorsorge und Unterstützung<br />

während und nach der Geburt nicht erfüllt<br />

sind und viele Geburten ohne qualifizierte Unterstützung<br />

stattfinden. Schwangere sterben auf Grund von<br />

Geburtskomplikationen, weil sie keine Möglichkeiten<br />

haben, rechtzeitig im Krankenhaus anzukommen.<br />

Oft sind es nicht die medizinischen Hürden, sondern<br />

der Mangel an anderen strukturellen Voraussetzungen,<br />

fehlende Transportmöglichkeiten, aber auch immer<br />

noch Unkenntnis und traditionelle Verhaltensmuster,<br />

die den Zugang zu der notwendigen Versorgung verhindern.<br />

Schwerpunkte:<br />

reproduktive Gesundheit und HIV/AIDS<br />

Daher sind Themen wie reproduktive Gesundheit, die<br />

Versorgung von Schwangeren und deren Kindern, Zugang<br />

zu Familienplanung unter Einbeziehung der sexuellen<br />

Selbstbestimmung und Schutz vor sexueller Gewalt<br />

wichtige Gesundheitsthemen der EZ. Gerade dieser<br />

Problemkreis steht in engem Zusammenhang mit<br />

den Maßnahmen zur Bekämpfung der Weiterübertragung<br />

von HIV und AIDS und erklärt, dass viele<br />

Arbeitsplätze des DED im Gesundheitswesen in diesem<br />

Bereich verortet sind.<br />

HIV/AIDS hat gewiss eine Sonderstellung, da die damit<br />

verbundenen Probleme vielfältige Folgen in den Gesellschaften<br />

der betroffenen Länder mit sich gebracht haben.<br />

AIDS ist ein Entwicklungshemmnis und muss in<br />

der EZ immer mitgedacht werden. In den Ländern, wo<br />

viele Menschen betroffen sind, werden mainstreaming-<br />

Prozesse gefördert, um für das Thema HIV/AIDS zu<br />

sensibilisieren und Möglichkeiten zu schaffen, Aufklärung,<br />

Vorbeugung, Minderung der Folgen, Behandlung<br />

und Unterstützung von Betroffenen und deren Angehörigen<br />

sicher zustellen. Arbeitsplatzprogramme, die zum<br />

Beispiel durch das AWISA Programm von DED und<br />

InWEnt gefördert werden und Unterstützung der Bevölkerung<br />

in Ihrem Lebensumfeld bieten, werden auch<br />

in der Zukunft wesentliche Programmkomponenten der<br />

EZ im Gesundheitsbereich bleiben.

Zielsetzung muss zudem sein, den Zugang zur Behandlung<br />

von AIDS und den typischen Begleiterkrankungen<br />

mit modernen Medikamenten zu erreichen. Die Anzahl<br />

der Menschen, die diese Behandlung brauchen und sie<br />

tatsächlich bekommen können, ist stetig gewachsen,<br />

dennoch werden bisher nur zwei Millionen von sechs<br />

Millionen erreicht.<br />

Abwanderung qualifizierter Fachkräfte<br />

Ein kritischer Punkt ist der Mangel an ausreichend qualifizierten<br />

Fachkräften in den betroffenen Ländern. Für die<br />

EZ kann das bedeuten, dass wieder mehr entsandte Fachkräfte<br />

in der klinischen Versorgung, etwa in der Ausbildung<br />

oder Supervision, beziehungsweise der Sicherstellung<br />

der kurativen Versorgung vor Ort eingesetzt werden müssen.<br />

Fachkräftemangel und Stärkung der Gesundheitssysteme<br />

sind daher ganz aktuelle Themen in der EZ.<br />

Dabei stoßen wir immer wieder auf alte Probleme, wie<br />

die mangelnde Attraktivität der peripheren Gesundheitsdienste<br />

für einheimische Fachkräfte und geringe Entlohnung<br />

für qualifizierte Leistungen. Darüber hinaus begünstigt<br />

der globale Arbeitsmarkt den Braindrain der qualifizierten<br />

Fachkräfte nach Europa oder in attraktivere Nachbarländer.<br />

Leider führt auch die massive Fokussierung auf<br />

die „big three“, AIDS, Malaria und Tuberkulose, mit modernen<br />

Instrumenten und Kampagnen zu einem internen<br />

Braindrain von einheimischen Fachkräften aus der Gesundheitsversorgung<br />

in die Kampagnenarbeit und Programmplanung<br />

und -gestaltung. Dabei ist die Mitarbeit<br />

im nationalen AIDS Programm sehr viel attraktiver als das<br />

notwendige Engagement zur Bekämpfung der Durchfallerkrankungen<br />

und zur Verbesserung der Hygiene.<br />

Neben dem Fachkräftemangel leiden die Gesundheitsdienste<br />

der betroffenen Länder daran, dass eine ausreichende<br />

Finanzierung über staatliche Stellen trotz<br />

massiver Budgetfinanzierung durch Geberquellen bei<br />

weitem nicht mehr möglich ist. Soziale Absicherung und<br />

Systeme der Krankenversicherung müssen entwickelt<br />

werden, um die Finanzierung einer qualifizierten Gesundheitsversorgung<br />

– zum Teil auch durch Zuzahlung der<br />

Bevölkerung – zu sichern. Erfahrungen aus der Demokratischen<br />

Republik Kongo (siehe Literaturhinweis:<br />

Kinzelbach) haben gezeigt, dass die Bevölkerung auch<br />

unter Krisenbedingungen bereit ist, sich an den Kosten<br />

zu beteiligen. Die Einführung von entsprechenden<br />

Modellen wie in der DR Kongo, gemeindebasierten<br />

Krankenversicherungen in Kambodscha oder genossenschaftlichen<br />

Unterstützungsmodellen sind neue, zukunftsweisende<br />

Arbeitsfelder im Bereich Gesundheit.<br />

© Cornelia Grade<br />

Gesundheitsversorgung und Menschenrechte<br />

Der Zugang zu Gesundheitsversorgung und sozialer<br />

Absicherung ist auch eine Frage der Menschenrechte.<br />

Mindestanforderungen an ein menschenwürdiges<br />

Leben sind klar definiert (siehe Literaturhinweis:<br />

Handbook …). Neben vielen anderen sozialen Kriterien<br />

sind Faktoren und Indikatoren im Bereich Gesundheit<br />

und Soziale Grundsicherung verfügbar, die herangezogen<br />

werden können, um aufzuzeigen, wie weit die Entwicklung<br />

noch von den gesteckten Zielen entfernt ist.<br />

Entscheidenden Einfluss auf die Gesundheitsversorgung<br />

und soziale Sicherung haben dabei die gesellschaftlichen<br />

Rahmenbedingungen. Ein großer Teil der jährlich zehn<br />

Millionen kindlichen Todesfälle steht in direktem Zusammenhang<br />

mit Mangel- und Fehlernährung. Der<br />

Einfluss der Hygiene wurde bereits erwähnt. Um eine<br />

nachhaltige Wirkung zu erreichen, bedarf es in Zukunft<br />

gerade auf lokaler oder regionaler Ebene, also dort wo<br />

die betroffenen Menschen leben, einer ganzheitlichen<br />

Betrachtung und Analyse, um festzustellen, welchen<br />

Beitrag die jeweiligen Sektoren zur Verbesserung der<br />

Lebensbedingungen beitragen können, und wie die<br />

Prioritäten gesetzt werden müssen. Diese Sichtweise in<br />

den Köpfen der Akteure in der EZ und in den Köpfen<br />

der Menschen in den betroffenen Ländern zu verankern,<br />

ist eine Herausforderung für die Zukunft. Dezentralisierung<br />

und Demokratieförderung können Voraussetzungen<br />

schaffen, dass diese Diskussion geführt und Entscheidungen<br />

mit entsprechendem Mandat nah an und<br />

mit der Bevölkerung gefällt werden können.<br />

DED-Arzt im Einsatz<br />

in Tansania.<br />

10 11

THEMA<br />

� Brief 3.2009<br />

<strong>Info</strong><br />

© Malteser International<br />

Viele Infektionskrankheiten<br />

könnten<br />

vermieden werden,<br />

wenn Geld für den<br />

Kauf von Seife<br />

vorhanden wäre.<br />

Klimawandel und Gesundheit<br />

Das wohl aktuellste Thema ist der Zusammenhang zwischen<br />

Klimawandel und Gesundheit global und insbesondere<br />

in den ärmsten Ländern, wo immer mehr Menschen<br />

besonders anfällig für die Folgen sind. Mehr Menschen<br />

werden durch Infektionskrankheiten wie Malaria<br />

und Dengue Fieber bedroht, da die Überträger sich in<br />

Regionen ausbreiten, in denen sie früher nicht vorkamen.<br />

Vermehrte Überschwemmungen werden die<br />

Trinkwasserversorgung und die hygienischen Verhältnisse<br />

wieder verschlechtern und zum Anstieg übertragbarer<br />

Erkrankungen führen. Zusammen mit der Nahrungsmittelkrise,<br />

die der Klimawandel mit sich bringen<br />

wird, verschärfen Mangel- und Fehlernährung die Ge-<br />

Literatur zum Thema<br />

Kinzelbach, A., Schmitz, P.; Kostenbeteiligung bei der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung<br />

in 17 Gesundheitszonen in einer Provinz im Osten der DR Kongo –<br />

Erfahrungen von Malteser International; Journal of International Law of Peace<br />

and Armed Conflict, 1/2006<br />

Costello, A. et al.; Managing the health effects of climate change; Lancet Vol. 373,<br />

May 16, 2009, pp1693<br />

Handbook Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response,<br />

The Sphere Project; Oxford 2004. www.sphereproject.org/content/view/27/84/<br />

lang,english/<br />

World Health Report 2008 – Primary Health Care – Now More Than Ever,WHO;<br />

www.who.int/whr/2008/whr08_en.pdf<br />

sundheitsrisiken gerade der Kinder in den betroffenen<br />

Bevölkerungsgruppen. Deren Lebensraum wird direkt<br />

durch häufigere Naturkatastrophen, Überschwemmungen,<br />

Dürren und extreme Witterungsverhältnisse bedroht,<br />

was zu vermehrter Migration von mittellosen<br />

Menschen führen wird, die in vielerlei Hinsicht unterstützt<br />

und versorgt werden müssen. Die Bevölkerungsdynamik<br />

in den ärmeren Ländern wird somit auch<br />

durch die Veränderungen des Klimawandels beeinflusst<br />

und verstärkt die Folgen.<br />

Strategien, die die Folgen des Klimawandels mindern,<br />

müssen dringend umgesetzt werden. Ganz entscheidend<br />

ist die Forderung an die Politik, auf globaler, nationaler<br />

und lokaler Ebene den CO 2-Ausstoß zu mindern.<br />

Gleichzeitig müssen Anstrengungen unternommen werden,<br />

in der Armutsbekämpfung die sektoralen Veränderungen<br />

und Risiken für die besonders anfälligen Bevölkerungsgruppen<br />

zu analysieren und dementsprechend<br />

Kapazitäten aufzubauen. Das ist auch eine Herausforderung<br />

für die Gesundheitsdienste in den betroffenen<br />

Ländern, die dabei vom DED unterstützt werden sollten.<br />

Für den DED stellen sich für den Sektor Gesundheit,<br />

wie auch in anderen Sektoren, vielfältige neue Herausforderungen<br />

und Aufgaben, die sehr viel breiter im Kontext<br />

Entwicklungsförderung verankert sind als die klassischen<br />

präventiven und kurativen Ansätze der Medizin in<br />

der Vergangenheit. Der PHC-Ansatz ist dabei immer<br />

noch aktuell (siehe Literaturhinweis: World Health Report<br />

2008…). Aber die Anforderungen an Sektor übergreifender,<br />

bedarfsgerechter, koordinierter und kohärenter<br />

Planung und Umsetzung auf lokaler Ebene werden<br />

immer deutlicher. Die Beteiligung der Bevölkerung,<br />

wenn es um Themen wie Ernährung, Gesundheit,<br />

Wasserversorgung und Hygiene geht, ist essentiell.<br />

Auf dieser Ebene kann der DED auf viel Erfahrung<br />

zurückgreifen und hier können die Fachkräfte im<br />

Gesundheitssektor auch in Zukunft einen wesentlichen<br />

Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung leisten.<br />

Dr. Klaus Peter Schmitz<br />

Dr. Klaus Peter Schmitz ist Arzt, Chirurg und Ingenieur<br />

für Umwelttechnik und seit 2009 Leiter der Fachgruppe<br />

Gesundheit und des Ärztlichen Dienstes des DED. Er war<br />

zuvor seit 2000 Leitender Arzt von Malteser International.<br />

Von 1997 bis 1999 war Dr. Schmitz mit dem DED als<br />

Regional Medical Officer im Norden Namibias.

Kambodscha<br />

Schicksale hinter den Zahlen<br />

Bei Geburten auf dem Lande kommt oft jede Hilfe zu spät<br />

Im Jahr 2008 legte das kambodschanische<br />

Gesundheitsministerium fest, dass landesweit<br />

Maternal-Death-Audits, also Untersuchungs-<br />

verfahren zur Müttersterblichkeit,<br />

obligatorisch durchzuführen seien.<br />

Ziel ist es, mehr darüber in Erfahrung zu bringen,<br />

warum die Zahl der Frauen, die in Kambodscha<br />

bei der Geburt ihres Kindes sterben, so hoch ist.<br />

Die Autorin hat an vielen dieser Audits<br />

teilgenommen.<br />

Die Großmutter kümmert sich um das Baby<br />

Es ist Montagfrüh, mein erster Arbeitstag am<br />

Projektplatz. Ich bin Beraterin für Mutter- und<br />

Kindgesundheit am Provincial Health Department<br />

(PHD) in Kampong Thom, Zentralkambodscha.<br />

Mein Einstand beginnt mit einem traurigen Ereignis:<br />

Das PDH hatte in der Woche zuvor die Nachricht über<br />

den Tod einer Frau bei der Geburt erhalten. Heute werden<br />

wir nach Kampong Svay fahren, um mehr darüber<br />

zu erfahren. Über relativ gute Straßen erreichen wir<br />

schnell das knapp 20 Kilometer entfernte Gesundheitszentrum.<br />

Kambodscha ist um diese Jahreszeit recht karg.<br />

Die vielen Reisfelder sind durch die lang anhaltende<br />

Trockenperiode braun geworden und der Boden reißt<br />

in großen Schollen auf. Nur wenige Bäume spenden<br />

angenehmen Schatten. Das Gesundheitszentrum selbst<br />

ist unscheinbar. Über dem Eingangstor zum Gelände<br />

steht in Khmer und Englisch Kampong Svay Health<br />

Center. Ein überdachter kleiner Wartebereich befindet<br />

sich am Eingang. Dahinter ein kleiner Flur, von dem<br />

zu beiden Seiten Zimmer abgehen. Wir halten uns nur<br />

kurz hier auf, um die zuständige Hebamme abzuholen.<br />

„Wir“: das sind unser Fahrer, mein Kollege vom PHD,<br />

eine Kollegin vom Provinz-Team für Mutter- und<br />

Kindgesundheit sowie der zuständige Mitarbeiter<br />

vom Operational District.<br />

© Olga Platzer<br />

nach dem Tod der Mutter.<br />

Knapp fünf Kilometer liegt das Dorf vom Gesundheitszentrum<br />

entfernt. Dennoch dauert die Fahrt dorthin<br />

sehr lange. Diese Straße ist im Gegensatz zur Hauptstraße<br />

in einem sehr schlechten Zustand. Schmal, aus<br />

roter Erde, von Reisfeldern begrenzt und in einigen Teilen<br />

weg gebrochen, man kann nur erahnen, wie schwierig<br />

es während der Regenzeit sein muss, sie zu befahren.<br />

Ich bin froh, in einem Geländewagen zu sitzen. Doch<br />

die letzten 500 Meter zum Haus der Familie müssen wir<br />

zu Fuß gehen. Es ist ein kleines Holzhaus auf langen<br />

Stelzen, darunter scharrende Hühner und ein paar<br />

Hunde, die uns neugierig beäugen. Eine lange, steile<br />

Leiter führt in das obere Stockwerk. Aus diesem schaut<br />

uns bereits eine ältere Frau freundlich entgegen.<br />

Dieser freundliche Ausdruck verschwindet auch nicht,<br />

als ihr mein Kollege den Grund unseres Besuches erklärt.<br />

Während die beiden sich kurz unterhalten, laufen<br />

bereits Kinder und weitere Dorfbewohner herbei.<br />

Schnell hat sich die Neuigkeit über den unvorhergesehenen<br />

Besuch herum gesprochen.<br />

Wir werden von der Frau höflich ins Haus gebeten.<br />

Dort breitet sie eifrig Strohmatten aus, auf denen wir<br />

Platz nehmen können. Schnell füllt sich der kleine<br />

Raum mit Menschen jeden Alters. Eine junge Frau trägt<br />

ein kleines Bündel ins Zimmer, das sie behutsam in un-<br />

12 13

� THEMA<br />

Brief 3.2009<br />

© Olga Platzer<br />

Schlechte Straßen<br />

erschweren den Zugang<br />

zu den Dörfern.<br />

serer Mitte auf die Strohmatte legt. Ich weiß sofort, das<br />

ist das Kind, das die Mutter zur Welt gebracht hat, bevor<br />

sie starb. Im Inneren des Hauses ist es recht dunkel,<br />

jedoch angenehm kühl. Ein kleiner Bereich ist durch<br />

Vorhänge abgetrennt und dient eindeutig als Schlafplatz.<br />

Bilder hängen an den Wänden. Zumeist Fotos<br />

von Hochzeitspaaren in festlicher kambodschanischer<br />

Kleidung. Fotos aus fröhlichen Tagen. Die Befragung<br />

über die Vorgänge, die zum Tod der Frau führten, erfolgt<br />

durch meinen Kollegen. Unglücklich stelle ich fest,<br />

dass ich trotz langer Sprachvorbereitung nicht in der<br />

Lage bin, alle Details des Gesprächs in Khmer zu verstehen.<br />

So bin ich sehr dankbar, dass mein Kollege die<br />

Fragen und Antworten parallel für mich ins Englische<br />

übersetzt und ich so auch meinerseits Rückfragen stellen<br />

kann.<br />

Verlorener Wettlauf gegen die Zeit<br />

Die Verstorbene hieß Sokheng und war 38 Jahre alt. Es<br />

war ihre vierte Geburt. Sokheng war niemals ernsthaft<br />

krank. Sie war eine starke und kräftige Frau. Während<br />

der letzten Schwangerschaft besuchte sie (vorbildliche)<br />

viermal das Gesundheitszentrum zur Vorsorge. Ihr Mutterpass<br />

wurde ordnungsgemäß geführt und zeigt keinen<br />

Hinweis auf Besonderheiten. Am 6. Februar 2008 morgens<br />

um 10:30 Uhr begannen die Wehen. Die Familie<br />

informierte die traditionelle Geburtshelferin des Dorfes,<br />

doch als diese das Haus gegen 11:30 Uhr erreichte, war<br />

das Kind, ein gesundes Mädchen, bereits geboren. Noch<br />

während die Helferin dabei war, das Kind zu versorgen,<br />

klagte Sokheng über starke Schmerzen. Sie blutete stark.<br />

Besorgt über den starken Blutverlust und die zunehmende<br />

Schwäche ihrer Tochter fuhr Sokhengs Mutter<br />

mit einem geliehenen Moped zum Gesundheitszentrum,<br />

um Hilfe zu holen. Sie hatte Glück und erreichte<br />

die zuständige Hebamme. Beide kamen gegen 13:00<br />

Uhr zum Haus zurück. Sokheng blutete immer noch,<br />

jedoch bereits deutlich weniger. Die Hebamme stellte<br />

schnell fest, dass Sokheng bereits zu viel Blut verloren<br />

hatte. Sie war blass und reagierte kaum noch auf Ansprache.<br />

Einen so kritischen Zustand konnte die Hebamme<br />

vor Ort nicht behandeln. Sokheng musste ins<br />

Krankenhaus, so schnell wie möglich. Doch wie? Die<br />

Ambulanz vom Krankenhaus würde fast eine Stunde benötigen,<br />

um Sokheng in die Notaufnahme zu bringen.<br />

Für eine Transfusion während des Transportes sind die<br />

Fahrzeuge nicht ausgerüstet. Schneller wäre es, sie direkt<br />

dort hinzubringen. Doch dafür muss man Sokheng erst<br />

einmal die steile Treppe hinunter und über das Feld bis<br />

zum Haus des Mannes bringen, der als einziger über ein<br />

Auto verfügt. Noch während die Familie dabei ist, Hängematte<br />

und freiwillige Helfer zu organisieren, verlassen<br />

Sokheng die letzten Kräfte. Sie stirbt gegen 14:00 Uhr<br />

an den Folgen der starken Blutung, nicht einmal drei<br />

Stunden nach der Geburt ihrer Tochter. Sokheng hinterlässt<br />

einen Mann und drei Kinder im Alter von zwölf<br />

und sieben Jahren sowie das Baby.<br />

„Verbale“ Autopsie soll Daten zusammentragen<br />

Kambodscha liegt mit 472 Todesfällen pro 100.000<br />

Schwangerschaften (laut Health Strategic Plan 2008–<br />

2015, Ministry of Health, April 2008) nach Laos und<br />

Ost-Timor, auf einem traurigen dritten Platz in Südostasien<br />

(in Deutschland sind es 8/100.000). Bei geschätzten<br />

365.000 Schwangerschaften im Jahr bedeutet dies<br />

über 1.700 Todesfälle. Zur Rekonstruktion der Umstände,<br />

die zu diesen Todesfällen führen, gibt es nur wenig<br />

aussagekräftige Daten. Während in Deutschland zur<br />

Bestätigung eines Todesfalls per Gesetz ein ärztliches<br />

Gutachten gehört, werden in Kambodscha solche Fälle

© Olga Platzer<br />

Stolze Kambodschanische Mutter mit ihrem Sohn. Typisches Haus einer Familie auf dem Lande.<br />

häufig erst Tage später von den Angehörigen der Kommunalverwaltung<br />

gemeldet. Der buddhistische Glaube<br />

sieht vor, dass die Toten an einem spirituell günstigen<br />

Tag eingeäschert werden müssen. Das kann auch bereits<br />

der darauf folgende Tag sein. Obduktionen sind aus<br />

Glaubensgründen für große Teile der Bevölkerung tabu.<br />

Was bleibt, ist die Rekonstruktion der Ereignisse auf Basis<br />

von Erzählungen und (wenn vorhanden) durch Einsicht<br />

in die medizinische Dokumentation. Diese „verbale“<br />

Autopsie wurde 2008 durch das kambodschanische<br />

Gesundheitsministerium landesweit als obligatorische<br />

Maßnahme festgelegt.<br />

Im Jahr 2008 wurden in Kampong Thom, 22 Maternal-<br />

Death-Audits (MDA) durchgeführt, 18 davon in Begleitung<br />

der DED Fachkraft. Die überwiegende Zahl der<br />

Fälle ereignete sich in abgelegenen Gebieten. Schlechte<br />

oder fehlende Straßen, Flüsse, die überquert werden<br />

müssen, fehlender Transport und Mangel an Telefonen,<br />

aber auch Dunkelheit und überflutete Wege machen es<br />

den Familien unmöglich, schnell Hilfe zu rufen. Was<br />

bleibt, ist die Unterstützung durch traditionelle Hebammen,<br />

welche weder über das Wissen noch über die<br />

Möglichkeiten verfügen, Komplikationen vor, während<br />

oder nach der Geburt zu versorgen. Setzen die Blutungen<br />

erst einmal ein, bleiben den Frauen im Durchschnitt<br />

gerade mal 90 Minuten bis sie an den Folgen<br />

des Blutverlustes sterben. In 17 der 22 Fälle hieß die<br />

Diagnose „Verbluten“.<br />

© Olga Platzer<br />

Die Maternal-Death-Audits werden auch genutzt, um ein<br />

Bewusstsein dafür zu schaffen, dass etwas „schief“ gehen<br />

kann während der Geburt, dass dann nur noch das professionelle<br />

Wissen einer ausgebildeten Hebamme oder<br />

eines Arztes hilft. So wird den Anwesenden erklärt, dass<br />

sie nicht bis zum kritischen Punkt warten dürfen, dass<br />

sie sofort bei Einsetzen der Wehen Hilfe suchen müssen.<br />

Bereits während der Schwangerschaft sollte alles für einen<br />

möglichen Transport organisiert und ein wenig Geld<br />

zurückgelegt werden. Vermittelt wird auch, dass sich<br />

schwangere Frauen auf bestehende Risiken hin untersuchen<br />

lassen müssen. Und dass sie bei diesen Untersuchungen<br />

im Gesundheitszentrum wichtige Arzneimittel<br />

erhalten können, die ihnen und ihrem ungeborenen<br />

Kind helfen, gesund zu bleiben. Für diese Aufklärungsarbeit<br />

sind die MDAs bislang fast das einzige Instrument.<br />

Doch das Interesse an den Untersuchungsergebnissen<br />

steigt. Mehr und mehr werden die Geschichten und<br />

Schicksale hinter den Zahlen gehört. Und es bleibt zu<br />

hoffen, dass zukünftig mehr getan wird, um der Bevölkerung<br />

zu helfen, auf Notfälle vorbereitet zu sein.<br />

Damit keine Frau mehr sterben muss bei dem Versuch,<br />

Leben zu geben.<br />

Olga Platzer<br />

Olga Platzer ist Diplom-Pflegewirtin und arbeitet seit<br />

2007 als Entwicklungshelferin des DED in Kambodscha.<br />

14 15

THEMA<br />

� Brief 3.2009<br />

Kenia<br />

Sie leiden ein Leben lang an den Folgen<br />

Für eine bessere medizinische und psychologische Betreuung von Gewaltopfern<br />

Im Rahmen des Gesundheitsprogramms<br />

der deutschen Entwicklungs-<br />

zusammenarbeit will der DED Kenia<br />

dabei unterstützen, die Betreuungs-<br />

kapazitäten für Opfer von<br />

Gender Based Violence, in der Regel<br />

Gewalt gegen Frauen, auszubauen.<br />

Wichtig ist dabei ebenso,<br />

auf die Änderung von Einstellungen<br />

und Verhalten hinzuwirken, denn<br />

immer noch ist Gewalt gegen Frauen<br />

häufig nur ein „Kavaliersdelikt“.<br />

Männer und Frauen sind in Kenia<br />

noch lange nicht gleichberechtigt.<br />

Gender Based Violence (GBV) wird in der UN-<br />

Erklärung als jegliche Art von Gewalt, die zum<br />

psychischen, sexuellen oder psychologischen<br />

Leid oder Schaden einer Frau führt, definiert. Obwohl<br />

Männer auch Opfer von GBV sein können, sind Frauen<br />

gegenüber Männern aufgrund physischer Gegebenheiten<br />

und eines häufig schlechteren ökonomischen<br />

und sozialen Status weit eher betroffen.<br />

In Kenia sind laut einer Statistik des Nairobi Women’s<br />

Hospital fast 50 Prozent der Betroffenen von GBV Kinder<br />

beziehungsweise Minderjährige. Weiterhin belegen<br />

Statistiken in Kenia:<br />

■ dass alle 25 Minuten eine Frau vergewaltigt wird<br />

■ dass 15 Prozent aller verheirateten Frauen in der Ehe<br />

vergewaltigt worden sind<br />

■ dass die Zahl der erkannten, beziehungsweise gemeldeten<br />

Vergewaltigungen von Kindern von 2005<br />

bis 2006 um 35 Prozent zugenommen hat<br />

■ dass in den meisten Fällen der Täter dem Opfer<br />

bekannt ist<br />

■ dass Vergewaltigung immer noch eines der am<br />

wenigsten angezeigten Verbrechen ist.<br />

In Kenia gilt Gewalt und Vergewaltigung in der Ehe oft<br />

genug als Kavaliersdelikt. Prügel für Frauen ist vielerorts<br />

immer noch eine weithin anerkannte „Erziehungsmaßnahme“<br />

für „widerspenstige“ und „ungehorsame“ Ehefrauen.<br />

Obwohl in Kenia Gewalt gegen Frauen strafbar ist und<br />

offiziell nicht toleriert wird, verschließen sich die Behörden<br />

häufig der konsequenten strafrechtlichen Verfolgung<br />

der Täter. Allzu oft wird auch die Polizei beschuldigt,<br />

Gewalt gegen Frauen nicht als Straftat anzusehen<br />

und dementsprechend dagegen vorzugehen; nicht selten<br />

wird die Polizei selbst zum Täter.<br />

Das wirkliche Ausmaß an Vergewaltigungen, Gewalt in<br />

der Ehe, Misshandlungen jeder Art bleibt weithin im<br />

Dunkeln. Viele Opfer beziehungsweise Überlebende<br />

von GBV lehnen es ab, ihren oder ihre Peiniger anzuzeigen.<br />

Die Gründe hierfür sind vielfältig: Scham, Angst<br />

vor Repressalien oder sogar weiteren Angriffen, Angst<br />

vor Vorwürfen aus Familie und Freundeskreis, Angst,<br />

man könnte als Lügnerin dastehen, unzureichende<br />

finanzielle Möglichkeiten und auch einfach Unkenntnis<br />

über persönliche Rechte und Möglichkeiten dem Angreifer<br />

gegenüber.<br />

© Cornelia Grade

Professionelle Behandlung ist nötig<br />

Für Überlebende von GBV gibt es außerdem immer<br />

noch viel zu wenige Möglichkeiten für eine qualitativ<br />

gute und umfassende medizinische und psychosoziale<br />

Betreung. Für Opfer von Vergewaltigungen etwa ist<br />

eine schnelle medizinische Versorgung innerhalb von<br />

72 Stunden besonders wichtig, um einer möglichen Ansteckung<br />

mit HIV/AIDS vorzubeugen (post exposure<br />

prophylaxe). In einigen, wenn auch bisher noch wenigen<br />

Kliniken und Krankenhäusern mit GBV-Abteilung sind<br />

im Rahmen eines umfassenden Behandlungs- und Betreuungsangebotes<br />

entsprechende Medikamente erhältlich.<br />

Gerade die psychologische Betreuung nach einem<br />

gewaltsamen Übergriff ist von immenser Bedeutung<br />

für die Betroffenen. Die meisten leiden ein Leben lang<br />

unter den Folgen.<br />

Allzu oft kommt die Hilfe zu spät, da die Opfer erst<br />

weite Strecken zurücklegen müssen, ehe sie überhaupt<br />

medizinisch versorgt werden können. Es ist davon auszugehen,<br />

dass viele Opfer von GBV keinerlei professionelle<br />

Behandlung und Unterstützung erhalten. Manche<br />

erfahren erst Hilfe, wenn andere über ihre Notsituation<br />

berichten. So wie im Fall der 68-jährigen Njoki: Njoki<br />

lebt in einem Slumgebiet von Nairobi. Durch einen Unfall<br />

verlor sie ein Bein und trägt seitdem eine Prothese.<br />

Aufgrund dieser Behinderung ist sie arbeitslos und hat<br />

es schwer, für sich zu sorgen. Njoki wurde nachts von<br />

mehreren Männern wiederholt vergewaltigt. Bei dem<br />

Versuch, sich zu wehren, verlor sie ihre Beinprothese.<br />

Ein Zeitungsreporter griff den Fall auf und erst dadurch<br />

erfuhr das Nairobi Women’s Hospital von Nyokis Lage.<br />

Sie wurde gefunden und ins Krankenhaus gebracht.<br />

Jetzt ist sie auf dem Weg der Besserung.<br />

Beratungsleistungen des DED<br />

Vergewaltigung und Gewalt aller Art nehmen besonders<br />

in Krisensituationen und Ausnahmezuständen zu, wie<br />

sie in Kenia während der Nachwahlkrise Anfang 2008<br />

geherrscht haben. Dies belegen die hohen Zahlen an<br />

GBV-Fällen in dieser Zeit. Betroffen waren vor allem<br />

die Armen in Slumgebieten und in den ländlichen Regionen.<br />

Nicht zuletzt angestoßen durch diese erschreckende<br />

Bilanz hat die deutsche Entwicklungszusammenarbeit<br />

den Ausbau des Gesundheitsprogramms um die Komponente<br />

GBV beschlossen. In Kooperation mit der<br />

GTZ wird der DED einen Beitrag dazu leisten, den<br />

Zugang für GBV-Opfer zu<br />

medizinischer und psychosozialer<br />

Betreuung sowie zu<br />

Rechtsberatung zu verbessern.<br />

Zielgruppen sind vor allem<br />

Frauen und Kinder, aber auch<br />

Männer. Der DED wird dazu<br />

mit staatlichen und privaten<br />

Krankenhäusern und Kliniken<br />

zusammenarbeiten.<br />

Es ist angestrebt, Partnerorganisationen<br />

besser zu vernetzen,<br />

den <strong>Info</strong>rmationsaustausch und<br />

die Datenerfassung zu GBV zu<br />

erweitern, Managementkapazitäten<br />

und -standards zu stärken<br />

und schwerer erreichbare Bevölkerung<br />

einzubeziehen (rollout).<br />

Dabei wird es besonders um<br />

Prävention von GBV gehen<br />

und dafür spielt Öffentlichkeitsarbeit<br />

zur Aufklärung und<br />

<strong>Info</strong>rmation über GBV eine<br />

herausragende Rolle. Studien<br />

sollen aufklären helfen, wo<br />

die Gründe für GBV und insbesondere<br />

Gewalt gegen Frauen<br />

und Kinder liegen. Letztendlich<br />

sollen die erfassten Daten auch<br />

als Basis dienen, um besser fundierte<br />

Politiken zur Bekämpfung<br />

von GBV zu entwickeln.<br />

Women’s Hospital.<br />

Die Zusammenarbeit im deutschen<br />

Gesundheitsprogramm in<br />

Kenia bringt Ressourcen zusammen, die ein solch komplexes<br />

Unterfangen realisierbar machen. Letztlich soll<br />

dadurch ein Prozess der Bewusstseinsänderung in Gang<br />

gesetzt werden, denn nur so kann Erfolg auf breiter<br />

Basis eintreten. Auch wenn es noch ein langer Weg ist,<br />

bis GBV in Kenia als verachtungswürdige Menschenrechtsverletzung<br />

angesehen und konsequent strafrechtlich<br />

verfolgt wird, die ersten Schritte hierzu sind getan.<br />

Sabine Rundgren<br />

Sabine Rundgren ist Agraringenieurin und arbeitet seit<br />

2008 als Entwicklungshelferin des DED in Kenia.<br />

© Sabine Rundgren<br />

© Edgar Kaeslin<br />

Das Nairobi Women’s Hospital<br />

bietet Opfern von Gewalt<br />

medizinische und psychologische Hilfe an.<br />

Eine schwerverletzte Frau im Nairobi<br />

16 17

THEMA<br />

� Brief 3.2009<br />

HIV/AIDS<br />

Alle müssen Verantwortung übernehmen<br />

Die Ansätze des DED zur Bekämpfung von HIV/AIDS<br />

Der DED definiert die Bekämpfung<br />

von HIV/AIDS als Querschnittsthema,<br />

es ist also eine Aufgabe, die alle<br />

Interventionsebenen des DED betrifft.<br />

Wie dies konkret umgesetzt wird,<br />

schildert der folgende Beitrag.<br />

Als besonders erfolgreich hat sich dabei<br />

das Instrument der Arbeitsplatz-<br />

programme erwiesen, das von den<br />

Partnern des DED stark nachgefragt wird.<br />

Fest steht, es bleibt weiter viel zu tun,<br />

um die Pandemie zu bezwingen.<br />

Die Arbeiter<br />

hören gebannt zu –<br />

Aufklärung<br />

direkt am Arbeitsplatz<br />

© Winfried Zacher<br />

in Malawi.<br />

Demonstration des Kondomgebrauchs in Sambia.<br />

Seit nunmehr fast zehn Jahren befasst sich der<br />

DED mit der HIV/AIDS-Arbeit. Dabei war<br />

von Anfang an klar, dass es sich um einen Arbeitsbereich<br />

handelt, der – neben spezifischen Interventionsansätzen<br />

– als „Querschnittsthema“ umgesetzt werden<br />

muss. Die Begründung für diese Herangehensweise<br />

war und ist: In vielen Ländern ist HIV beziehungsweise<br />

AIDS ein so gravierendes Problem – oder droht es zu<br />

werden – dass es nicht ausreicht, die Bekämpfung,<br />

das heißt die Prävention, die Behandlung und die<br />

Folgenminderung, dem Gesundheitssystem zu überlassen.<br />

Vielmehr stellt diese Erkrankung eine so große<br />

Bedrohung nicht nur für die betroffenen Individuen,<br />

sondern für ganze Länder und deren Entwicklungschancen<br />

dar, dass alle Bereiche des privaten und des<br />

öffentlichen Lebens in die Bekämpfung eingebunden<br />

werden müssen.<br />

Beim Kampf gegen eine Krankheit einen Beitrag von<br />

allen Menschen, von der gesamten Gesellschaft zu<br />

fordern – das Thema zu mainstreamen – war neu.<br />

Es gab keine einschlägigen Erfahrungen, auf denen<br />

man hätte aufbauen, auf die man hätte zurückgreifen<br />

können. Insofern war davon auszugehen, dass dies ein<br />

Lernprozess werden musste, bei dem sicher auch Fehler<br />

gemacht würden.<br />

Für unterschiedliche Situationen<br />

unterschiedliche Antworten<br />

Von Anfang an war für den DED auch klar, dass ein<br />

solch umfassender Ansatz nur für Länder anzuwenden<br />

wäre, in denen das Problem bereits bedrohlich groß war<br />

oder aber unmittelbar zu werden drohte. Für die anderen<br />

Länder würde es genügen, wenn das Gesundheitssystem<br />

mit gezielten und spezifischen Interventionen<br />

die Ausbreitung in die Gesamtgesellschaft verhindern<br />

würde. Die Arbeit sah und sieht also für unterschiedliche<br />

Länder unterschiedlich aus.<br />

© Karin Perl

Zur Unterscheidung der verschiedenen Interventionsstrategien<br />

benutzen wir – auch wenn die Trennlinien in<br />

der Wirklichkeit oft nicht so scharf gezogen werden<br />

können – die Charakterisierung als „Hochprävalenzland“<br />

oder „Niedrigprävalenzland“ (siehe nebenstehende<br />

<strong>Info</strong>). Die „Grauzone“ zwischen drei Prozent und<br />

fünf Prozent ist bewusst offen gelassen: hier ist von Fall<br />

zu Fall zu entscheiden.<br />

Das Konzept sieht vor, dass jede Entwicklungshelferin<br />

des DED zusammen mit ihrer Partnerinstitution „etwas“<br />

gegen HIV unternehmen soll, dass jeder Entwicklungshelfer<br />

und dessen Partnerorganisation einen „Beitrag“<br />

leisten soll. Wie aber sieht das aus, wenn es sich<br />

um eine Stadtverwaltung mit einem entsandten Städteplaner,<br />

um eine bäuerliche Produktionsgenossenschaft<br />

mit einer Betriebswirtin, um eine Wasserversorgungseinrichtung<br />

mit einem Ingenieur handelt? Reicht es,<br />

ab und zu ein Plakat aufzuhängen? Ist es genug, eine<br />

<strong>Info</strong>veranstaltung zur Demonstration von Kondomen<br />

zu organisieren oder jeden Monat einen Packen <strong>Info</strong>broschüren<br />

auszulegen?<br />

Das sind gute Ansätze – aber sie reichen nicht aus. Seit<br />

langem ist klar, dass eines der Hauptprobleme der Querschnittsaufgabe<br />

darin liegt, die Betroffenen zu befähigen,<br />

dem Anspruch systematisch gerecht zu werden.<br />

Das wichtigste Instrument dazu sind Querschnittsberater<br />

und -beraterinnen. Das sind DED-Fachkräfte, die<br />

über eine Ausbildung und Kompetenzen in der HIV/<br />

AIDS-Arbeit verfügen und den anderen Entwicklungshelfern<br />

und deren Partnerorganisationen bei der Umsetzung<br />

von HIV/AIDS Aktivitäten nicht nur mit Rat,<br />

sondern auch mit Tat unter die Arme greifen.<br />

Wichtigstes Instrument:<br />

HIV/AIDS-Arbeitsplatzprogramme<br />

In der DED-Arbeit hat sich als beste und sehr handfeste<br />

Methode des mainstreaming die Einführung von „Arbeitsplatzprogrammen“<br />

etabliert.<br />

Bei der systematischen Entwicklung und der Korrektur<br />

vieler anfänglicher Fehler dieser Programme hat die<br />

Querschnittsarbeit des DED enorm von AWiSA (AIDS<br />

Workplace Programs in Southern Africa), einem Kooperationsprojekt<br />

mit InWEnt (Internationale Weiterbildung<br />

und Entwicklung gGmbH) profitiert, in<br />

dessen Zentrum solche Arbeitsplatzprogramme stehen<br />

(www.awisa.de).<br />

Länder mit niedriger HIV-Prävalenz<br />

= < 3%<br />

spezifische HIV-Arbeit<br />

durch HIV-Fachkräfte<br />

Voraussetzung für die Formulierung und Durchführung<br />

eines solchen Arbeitsplatzprogrammes ist, dass die Entscheidungsträger<br />

der Einrichtung es wollen und aktiv<br />

unterstützen, dass mindestens eine Person (focal person)<br />

und/oder eine Arbeitsgruppe die Verantwortung übertragen<br />

bekommen und rechenschaftspflichtig sind und<br />

dass Personen und Finanzen bereit gestellt werden, Aktivitäten<br />

zu planen und durchzuführen.<br />

Die wesentlichen Merkmale eines solchen Arbeitsplatzprogrammes<br />

sind dann, dass ein Zyklus von Veranstaltungen<br />

durchgeführt wird, der alle Mitarbeiterinnen<br />

und Mitarbeiter der Einrichtung regelmäßig einbezieht<br />

und aktiv beteiligt:<br />

■ <strong>Info</strong>rmationen zu HIV/AIDS (IEC: information,<br />

education, communication) werden – möglichst interaktiv<br />

– angeboten.<br />

■ Verhaltensänderungen werden intensiv propagiert<br />

(BCC: behavior change communication).<br />

■ Kondome und Femidome werden (umsonst und<br />

diskret) zugänglich gemacht.<br />

■ Ein (unkomplizerter!) Zugang wird eröffnet zu persönlicher<br />

Beratung in Bezug auf HIV-Testung und<br />

die möglichen Konsequenzen sowie Möglichkeiten<br />

von (emotionaler und materieller) Unterstützung.<br />

■ Ein (unkomplizierter) Zugang zu freiwilligen HIV-<br />

Tests wird ermöglicht.<br />

■ Mindestens die Behandlung anderer Geschlechtskrankheiten<br />

und „opportunistischer Infektionen“<br />

wird ermöglicht.<br />

■ Für AIDS-therapiepflichtige Patienten wird nach<br />

Möglichkeiten gesucht, ihnen Zugang zu antiretroviraler<br />

Therapie zu eröffnen.<br />

■ Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung an<br />

veränderte Bedingungen wird durchgeführt.<br />

■ Das Unternehmen/die Einrichtung entwickelt und<br />

verabschiedet eine umfassende, betriebsangepasste<br />

Leitlinie (policy) in Bezug auf HIV/AIDS. Darin<br />

werden soziale, materielle und (arbeits-)rechtliche<br />

Aspekte für den Umgang mit HIV-positiven Mitarbeitern<br />

und Mitarbeiterinnen und an AIDS Erkrankten<br />

niedergelegt und die kontinuierliche und kompetente<br />

Umsetzung des Programms festgeschrieben.<br />

18 19<br />

Länder mit hoher HIV-Prävalenz<br />

= > 5 %<br />

spezifische HIV-Arbeit<br />

durch HIV-Fachkräfte<br />

<strong>Info</strong><br />

zusätzlich Querschnittsarbeit:<br />

alle EH helfen, die HIV-Thematik in die Arbeit<br />

der Partnerorganisation zu integrieren<br />

und werden dazu durch eine Querschnittsfachkraft<br />

motiviert und befähigt.

� THEMA<br />

Brief 3.2009<br />

Die Mobilisierung von Management und focal persons,<br />

die Ausbildung, die Veranstaltungen danach, die kontinuierliche<br />

Nachbetreuung, die Überwindung von<br />

Widerständen ebenso wie von Ermüdungserscheinungen<br />

kosten nicht nur viel Zeit und Energie, sie kosten auch<br />

Geld. Zunächst musste eine Reihe von Querschnitts-<br />

Beratern ihre Arbeit mit so geringen Beträgen bestreiten,<br />

dass sie kaum wirksam werden konnte, aber seit 2008<br />

werden in der DED-Zentrale Mittel für diese mainstreaming-Arbeit<br />

reserviert und Engpässe gezielt ausgeglichen.<br />

Externes Mainstreaming muss im Zentrum stehen<br />

Im Zentrum aller Bemühungen sollte beim mainstreaming<br />

in den Hochprävalenzländern stehen: die<br />

Personen im Arbeitsumfeld der DED-Fachkräfte für<br />

die Gefahren zu sensibilisieren, sie zu einem risikofreien<br />

Verhalten zu motivieren, sie zum Testen zu bewegen<br />

und – wo nötig – den Zugang zu einer Therapie zu eröffnen.<br />

Weil dieses „externe mainstreaming“ eine mühselige<br />

und schwierige Arbeit ist, besteht immer wieder<br />

die Gefahr, dass die Berater des DED den leichteren Weg<br />

gehen und das „interne mainstreaming“ überbetonen,<br />

das Aufklärung und Prävention für die – in der Regel<br />

wenigen – Ortskräfte des DED und die DED-Fachkräfte<br />

selbst betrifft. Das sollte zwar nicht ganz vernachlässigt<br />

werden, aber – im Vergleich zur Arbeit mit den<br />

Partnerorganisationen – nur eine geringe Rolle spielen.<br />

Die großen Programme wie der Global Fund on AIDS,<br />

Tuberculosis and Malaria (GFATM) ebenso wie das amerikanische<br />

President’s Emergency Plan For AIDS Relief<br />

(PEPFAR) haben sich vor allem Verdienste um den Zugang<br />

zur Therapie erworben: Mittlerweile erhalten über<br />

vier Millionen AIDS-Kranke die nötige Medikation.<br />

Das ist eine enorme Leistung. Andererseits ist die Anzahl<br />

der Neuinfektionen immer noch größer als die Anzahl<br />

derer, die Zugang zur Therapie erhalten. Das heißt:<br />

Das Problem ist keineswegs unter Kontrolle, es nimmt<br />

noch zu. Und dies trotz mittlerweile oft ganz guten<br />

Wissens über die Infektions- und Verhütungswege.<br />

Wie beim Rauchen oder dem Übergewicht in Industrieländern<br />

gibt es auch hier eine enorme Diskrepanz zwischen<br />

dem Wissen einerseits und dem individuellen<br />

Verhalten auf der anderen Seite. Das stellt für die AIDS-<br />

Arbeit eine große Herausforderung dar.<br />

Eine erste externe Evaluierung der Querschnittsarbeit<br />

im HIV/AIDS Bereich hat der DED 2006/07 durchgeführt.<br />

Das Ergebnis war insgesamt positiv; eine erneute<br />

© Cornelia Grade<br />

In Kenia unterstützt der Bund der Angestellten FKE<br />

das HIV/AIDS-Arbeitsplatzprogramm.<br />

Umfrage 2008 hat die Ergebnisse bestätigt: das Interesse<br />

der Partnerorganisationen, mehr gegen HIV/AIDS zu<br />

tun, ist unverändert groß; auch die Bereitschaft der<br />

Entwicklungshelfer, sich zu engagieren, ist ausgeprägt.<br />

Dennoch bedarf es kontinuierlicher und intensiver<br />

Unterstützung, um nicht nur viele Interventionsansätze<br />