Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindergartendidaktik - 4bis8

Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindergartendidaktik - 4bis8

Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindergartendidaktik - 4bis8

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Reflexionen zur Didaktik<br />

<strong>des</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>gartens<br />

4 bis 8 | Spezialausgabe | <strong>Die</strong> <strong>Bedeutung</strong> <strong>des</strong> <strong>freien</strong> <strong>Spiels</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>gartendidaktik<br />

Im letzten Teil wird das Verhältnis von geführten und offenen Sequenzen aus <strong>der</strong><br />

Perspektive <strong>der</strong> Lehrperson und <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> fokussiert und das freie Spiel von an<strong>der</strong>en<br />

Unterrichtsformen abgegrenzt. E<strong>in</strong> Ausblick zeigt, welche Herausfor<strong>der</strong>ungen mit <strong>der</strong><br />

Erarbeitung <strong>des</strong> Konzeptes noch zu bewältigen s<strong>in</strong>d.<br />

Text: Evelyne Wannack, Ursula Arnaldi, Annalise Schütz<br />

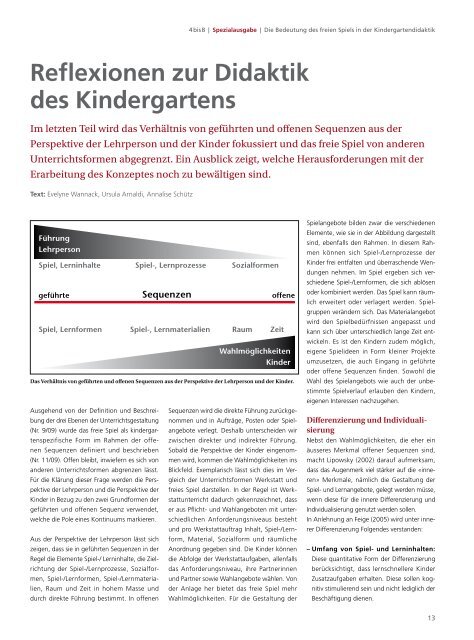

Führung<br />

Lehrperson<br />

Spiel, Lern<strong>in</strong>halte Spiel-, Lernprozesse Sozialformen<br />

geführte Sequenzen<br />

offene<br />

Spiel, Lernformen Spiel-, Lernmaterialien Raum Zeit<br />

Das Verhältnis von geführten und offenen Sequenzen aus <strong>der</strong> Perspektive <strong>der</strong> Lehrperson und <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>.<br />

Ausgehend von <strong>der</strong> Def<strong>in</strong>ition und Beschreibung<br />

<strong>der</strong> drei Ebenen <strong>der</strong> Unterrichtsgestaltung<br />

(Nr. 9/09) wurde das freie Spiel als k<strong>in</strong><strong>der</strong>gartenspezifische<br />

Form im Rahmen <strong>der</strong> offenen<br />

Sequenzen def<strong>in</strong>iert und beschrieben<br />

(Nr. 11/09). Offen bleibt, <strong>in</strong>wiefern es sich von<br />

an<strong>der</strong>en Unterrichtsformen abgrenzen lässt.<br />

Für die Klärung dieser Frage werden die Perspektive<br />

<strong>der</strong> Lehrperson und die Perspektive <strong>der</strong><br />

K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>in</strong> Bezug zu den zwei Grundformen <strong>der</strong><br />

geführten und offenen Sequenz verwendet,<br />

welche die Pole e<strong>in</strong>es Kont<strong>in</strong>uums markieren.<br />

Aus <strong>der</strong> Perspektive <strong>der</strong> Lehrperson lässt sich<br />

zeigen, dass sie <strong>in</strong> geführten Sequenzen <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />

Regel die Elemente Spiel/ Lern<strong>in</strong>halte, die Zielrichtung<br />

<strong>der</strong> Spiel/Lernprozesse, Sozialformen,<br />

Spiel/Lernformen, Spiel/Lernmaterialien,<br />

Raum und Zeit <strong>in</strong> hohem Masse und<br />

durch direkte Führung bestimmt. In offenen<br />

Wahlmöglichkeiten<br />

K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />

Sequenzen wird die direkte Führung zurückgenommen<br />

und <strong>in</strong> Aufträge, Posten o<strong>der</strong> Spielangebote<br />

verlegt. Deshalb unterscheiden wir<br />

zwischen direkter und <strong>in</strong>direkter Führung.<br />

Sobald die Perspektive <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> e<strong>in</strong>genommen<br />

wird, kommen die Wahlmöglichkeiten <strong>in</strong>s<br />

Blickfeld. Exemplarisch lässt sich dies im Vergleich<br />

<strong>der</strong> Unterrichtsformen Werkstatt und<br />

freies Spiel darstellen. In <strong>der</strong> Regel ist Werkstattunterricht<br />

dadurch gekennzeichnet, dass<br />

er aus Pflicht und Wahlangeboten mit unterschiedlichen<br />

Anfor<strong>der</strong>ungsniveaus besteht<br />

und pro Werkstattauftrag Inhalt, Spiel/Lernform,<br />

Material, Sozialform und räumliche<br />

Anordnung gegeben s<strong>in</strong>d. <strong>Die</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> können<br />

die Abfolge <strong>der</strong> Werkstattaufgaben, allenfalls<br />

das Anfor<strong>der</strong>ungsniveau, ihre Partner<strong>in</strong>nen<br />

und Partner sowie Wahlangebote wählen. Von<br />

<strong>der</strong> Anlage her bietet das freie Spiel mehr<br />

Wahlmöglichkeiten. Für die Gestaltung <strong>der</strong><br />

Spielangebote bilden zwar die verschiedenen<br />

Elemente, wie sie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Abbildung dargestellt<br />

s<strong>in</strong>d, ebenfalls den Rahmen. In diesem Rahmen<br />

können sich Spiel/Lernprozesse <strong>der</strong><br />

K<strong>in</strong><strong>der</strong> frei entfalten und überraschende Wendungen<br />

nehmen. Im Spiel ergeben sich verschiedene<br />

Spiel/Lernformen, die sich ablösen<br />

o<strong>der</strong> komb<strong>in</strong>iert werden. Das Spiel kann räumlich<br />

erweitert o<strong>der</strong> verlagert werden. Spielgruppen<br />

verän<strong>der</strong>n sich. Das Material angebot<br />

wird den Spielbedürfnissen angepasst und<br />

kann sich über unterschiedlich lange Zeit entwickeln.<br />

Es ist den K<strong>in</strong><strong>der</strong>n zudem möglich,<br />

eigene Spielideen <strong>in</strong> Form kle<strong>in</strong>er Projekte<br />

umzusetzen, die auch E<strong>in</strong>gang <strong>in</strong> geführte<br />

o<strong>der</strong> offene Sequenzen f<strong>in</strong>den. Sowohl die<br />

Wahl <strong>des</strong> Spielangebots wie auch <strong>der</strong> unbestimmte<br />

Spielverlauf erlauben den K<strong>in</strong><strong>der</strong>n,<br />

eigenen Interessen nachzugehen.<br />

Differenzierung und Individualisierung<br />

Nebst den Wahlmöglichkeiten, die eher e<strong>in</strong><br />

äusseres Merkmal offener Sequenzen s<strong>in</strong>d,<br />

macht Lipowsky (2002) darauf aufmerksam,<br />

dass das Augenmerk viel stärker auf die «<strong>in</strong>neren»<br />

Merkmale, nämlich die Gestaltung <strong>der</strong><br />

Spiel und Lernangebote, gelegt werden müsse,<br />

wenn diese für die <strong>in</strong>nere Differenzierung und<br />

Individualisierung genutzt werden sollen.<br />

In Anlehnung an Feige (2005) wird unter <strong>in</strong>nerer<br />

Differenzierung Folgen<strong>des</strong> verstanden:<br />

– Umfang von Spiel- und Lern<strong>in</strong>halten:<br />

<strong>Die</strong>se quantitative Form <strong>der</strong> Differenzierung<br />

berücksichtigt, dass lernschnellere K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />

Zusatzaufgaben erhalten. <strong>Die</strong>se sollen kognitiv<br />

stimulierend se<strong>in</strong> und nicht lediglich <strong>der</strong><br />

Beschäftigung dienen.<br />

13