Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindergartendidaktik - 4bis8

Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindergartendidaktik - 4bis8

Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindergartendidaktik - 4bis8

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

tetes pädagogischdidaktisches Konzept vor,<br />

das nebst bekannten Elementen auch e<strong>in</strong><br />

neues – das Classroom Management – enthält.<br />

Damit s<strong>in</strong>d zwei weitere Ziel setzungen<br />

verknüpft, die wir als Zugew<strong>in</strong>n betrachten.<br />

Zum E<strong>in</strong>en dient das Konzept als Rahmen, um<br />

das freie Spiel als spezifische Form <strong>des</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>gartens<br />

zu situieren und <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er <strong>Bedeutung</strong><br />

zu stärken. Zum An<strong>der</strong>en schlagen wir e<strong>in</strong>e<br />

Begrifflichkeit vor, welche den didaktischen<br />

Entwicklungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schule<strong>in</strong>gangsstufe im<br />

S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> Anschlussfähigkeit und Weiterentwicklung<br />

Rechnung trägt, denn die Analyse<br />

zeigt, dass sich die didaktischen Kulturen von<br />

K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten und Unterstufe bereits stark<br />

angenähert haben (Wannack 2004) und sich<br />

weiter an nähern werden.<br />

<strong>Die</strong> drei Ebenen <strong>der</strong> Unterrichtsgestaltung<br />

Zur Beschreibung <strong>der</strong> Unterrichtsgestaltung im<br />

K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten werden drei Ebenen unterschieden:<br />

Unterrichts sequenzen, Spiel und Lernbegleitung<br />

sowie Classroom Management<br />

(s. Abbildung unten). Den Rahmen für die<br />

Unterrichtsgestaltung bildet die Ebene <strong>der</strong><br />

gesetzlichen Grundlagen, die unter an<strong>der</strong>em<br />

Bildungsauftrag und Bildungsziele enthalten.<br />

Im Lehrplan erfolgt e<strong>in</strong>e Konkretisierung<br />

anhand von Leitideen, Richt und Grobzielen –<br />

künftig allenfalls Kompetenzen. Nebst <strong>in</strong>haltlichen<br />

Aspekten werden durch die gesetzlichen<br />

Grundlagen auch organisatorische und strukturelle<br />

Rahmenbed<strong>in</strong>gungen vorgegeben,<br />

welche für die Unterrichtsgestaltung konstitutiv<br />

s<strong>in</strong>d.<br />

Im Zentrum <strong>der</strong> Unterrichtsgestaltung steht<br />

die Ebene <strong>der</strong> Unterrichtssequenzen. Wir<br />

gehen von zwei Grundformen – den geführten<br />

und den offenen Sequenzen – aus. <strong>Die</strong> beiden<br />

Grundformen s<strong>in</strong>d für uns analytische<br />

Kategorien, welche e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dung zwischen<br />

den beiden Polen e<strong>in</strong>es Kont<strong>in</strong>uums markieren.<br />

<strong>Die</strong> geführten Sequenzen weisen auf e<strong>in</strong>e<br />

direkte Führung durch die Lehrperson h<strong>in</strong>,<br />

während sich offene Sequenzen vor allem<br />

durch e<strong>in</strong> von <strong>der</strong> Lehrperson arrangiertes,<br />

vielfältiges Spiel und Lernangebot auszeichnen.<br />

Für die K<strong>in</strong><strong>der</strong> wirkt sich das <strong>in</strong>sofern aus,<br />

dass die Wahlfreiheit von geführten zu offenen<br />

Sequenzen zunimmt. <strong>Die</strong>se qualitativen<br />

Verschiebungen werden anhand <strong>der</strong> Dimensionen<br />

Spiel und Lern <strong>in</strong>halte, Unterrichts und<br />

Sozialformen beschrieben.<br />

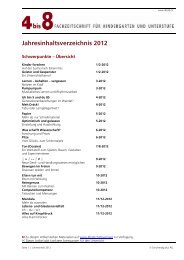

4 bis 8 | Spezialausgabe | <strong>Die</strong> <strong>Bedeutung</strong> <strong>des</strong> <strong>freien</strong> <strong>Spiels</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>gartendidaktik<br />

Mit <strong>der</strong> Ebene Spiel und Lernbegleitung br<strong>in</strong>gen<br />

wir zum Ausdruck, dass diese nicht nur <strong>in</strong><br />

offenen, son<strong>der</strong>n auch <strong>in</strong> geführten Sequenzen<br />

zur Anwendung kommt. Nachdem die<br />

Lehrperson e<strong>in</strong>e bestimmte Unterrichtsform<br />

angelegt hat, wendet sie sich e<strong>in</strong>zelnen K<strong>in</strong><strong>der</strong>n<br />

o<strong>der</strong> Gruppen zu, um E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> Lernprozesse<br />

zu erhalten und diese zu unterstützen.<br />

<strong>Die</strong> dritte Ebene <strong>des</strong> Classroom Managements<br />

bedarf als neues Element <strong>der</strong> näheren Erklärung.<br />

In <strong>der</strong> Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung mit <strong>der</strong><br />

Unterrichtsgestaltung im K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten traten<br />

immer wie<strong>der</strong> Themen wie Raumgestaltung,<br />

Rituale, Regeln o<strong>der</strong> Rhythmisierung auf. Es<br />

fiel jedoch schwer, diese konzeptionell zu fassen,<br />

da sie ähnlich wie die Spiel und Lernbegleitung<br />

nicht nur e<strong>in</strong>zelne Unterrichtssequenzen<br />

betreffen, son<strong>der</strong>n e<strong>in</strong>e übergreifende<br />

und notwendige Bed<strong>in</strong>gung für das Gel<strong>in</strong>gen<br />

<strong>des</strong> Unterrichts s<strong>in</strong>d. <strong>Die</strong> Suche nach e<strong>in</strong>em<br />

geeigneten Modell zur Beschreibung dieser<br />

Ebene führte zum Classroom Management,<br />

das im angloamerikanischen Raum weit verbreitet<br />

ist. E<strong>in</strong>es davon ist das Modell von<br />

Evertson, Emmer, Worsham (2003), das<br />

anhand empirischer Erkenntnisse aus K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten<br />

und Primarstufe entwickelt wurde.<br />

Zentrale Elemente <strong>des</strong> Classroom<br />

Managements<br />

Das Modell von Evertson, Emmer, Worsham<br />

umfasst die folgenden Elemente:<br />

Bildungsauftrag<br />

Rituale<br />

– Geme<strong>in</strong>schaftsbildung<br />

– Konfliktlösungen<br />

Beobachten<br />

Spiel-, Lern<strong>in</strong>halte<br />

Unterrichtsformen<br />

Sozialformen<br />

Raumgestaltung<br />

– Raumstruktur, -organisation<br />

– E<strong>in</strong>richtung, Mobiliar, Medien<br />

Das neue pädagogische Konzept im Überblick.<br />

Gesetzliche Grundlagen<br />

Unterrichtsgestaltung<br />

Classroom Management<br />

Spiel- und Lernbegleitung<br />

Unterrichtssequenzen<br />

Geführte Sequenzen<br />

– themengebunden<br />

– darbietende Formen<br />

– erarbeitende Formen<br />

– Gruppenunterricht usw.<br />

– Klasse<br />

– Gruppen<br />

– Zweiergruppen<br />

Unterstützen<br />

Lehrplan<br />

– Bei <strong>der</strong> Raumgestaltung geht es um Überlegungen,<br />

auf welche Weise Sitzkreis, Spielund<br />

Lernangebote anzulegen s<strong>in</strong>d und wie<br />

häufig benutzte Materialien zugänglich<br />

gemacht werden, um möglichen Störungen<br />

bei <strong>der</strong> parallelen Nutzung, beim Wechsel<br />

von Spiel und Lernangeboten vorzubeugen.<br />

– Regeln auf allgeme<strong>in</strong>e Verhaltensweisen,<br />

fokussieren wie zum Beispiel die an<strong>der</strong>en<br />

K<strong>in</strong><strong>der</strong>, und was ihnen gehört zu respektieren.<br />

Prozeduren beziehen sich auf organisatorische<br />

Aspekte wie die Organisation<br />

<strong>des</strong> Aufräumens am Schluss e<strong>in</strong>er offenen<br />

Sequenz.<br />

– Zu Regeln und Prozeduren gehört, dass die<br />

Lehrperson die K<strong>in</strong><strong>der</strong> beim E<strong>in</strong>halten unterstützt<br />

und Interven tionsstrategien bereithält.<br />

– Damit die K<strong>in</strong><strong>der</strong> selbstständig spielen, und<br />

lernen dafür Verantwortung zu übernehmen,<br />

muss die Lehrperson Aufgaben und<br />

Angebote entsprechend arrangieren. Sie vergewissert<br />

sich, womit die K<strong>in</strong><strong>der</strong> beschäftigt<br />

s<strong>in</strong>d und lässt sich von ihnen zeigen, was sie<br />

alles bearbeitet haben.<br />

– Mit <strong>der</strong> Umschreibung «Schwung behalten»<br />

wird die Aufmerksamkeit auf die Rhythmisierung<br />

<strong>der</strong> Unterrichtssequenzen sowie auf<br />

Übergänge gelegt, die zu e<strong>in</strong>em geschmeidigen<br />

Unterrichtsverlauf und abschluss beitragen.<br />

Nach dem <strong>freien</strong> Spiel folgt beispielsweise<br />

e<strong>in</strong> Schlusskreis, <strong>in</strong> dem das freie Spiel<br />

reflektiert wird und Anliegen <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> für<br />

die weitere Planung aufgenommen werden.<br />

Rhythmisierung<br />

– Zwischen Sequenzen<br />

– Innerhalb Sequenzen<br />

Analysieren<br />

Offene Sequenzen<br />

– themengebunden<br />

– themenungebunden<br />

– freies Spiel<br />

– Tages-, Wochenplan<br />

– Werkstattunterricht usw.<br />

– E<strong>in</strong>zeln<br />

– Zweiergruppe<br />

– Gruppe<br />

Regeln, Prozeduren<br />

– soziale Interaktionen<br />

– organisatorische Abläufe<br />

Bildungsziele<br />

5