Infraschall und tieffrequenter Schall – ein Thema für den ... - APUG

Infraschall und tieffrequenter Schall – ein Thema für den ... - APUG

Infraschall und tieffrequenter Schall – ein Thema für den ... - APUG

- Keine Tags gefunden...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

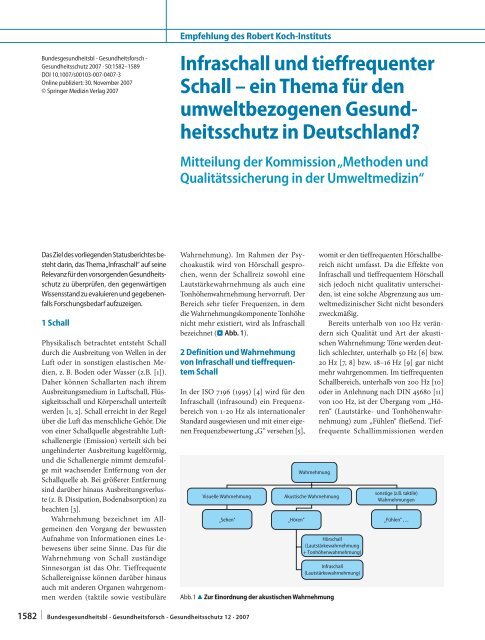

B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsbl - Ges<strong>und</strong>heitsforsch -Ges<strong>und</strong>heitsschutz 2007 · 50:1582<strong>–</strong>1589DOI 10.1007/s00103-007-0407-3Online publiziert: 30. November 2007© Springer Medizin Verlag 2007Empfehlung des Robert Koch-Instituts<strong>Infraschall</strong> <strong>und</strong> <strong>tieffrequenter</strong><strong>Schall</strong> <strong>–</strong> <strong>ein</strong> <strong>Thema</strong> <strong>für</strong> <strong>den</strong>umweltbezogenen Ges<strong>und</strong>heitsschutzin Deutschland?Mitteilung der Kommission „Metho<strong>den</strong> <strong>und</strong>Qualitätssicherung in der Umweltmedizin“Das Ziel des vorliegen<strong>den</strong> Statusberichtes bestehtdarin, das <strong>Thema</strong> „<strong>Infraschall</strong>“ auf s<strong>ein</strong>eRelevanz <strong>für</strong> <strong>den</strong> vorsorgen<strong>den</strong> Ges<strong>und</strong>heitsschutzzu überprüfen, <strong>den</strong> gegenwärtigenWissensstand zu evaluieren <strong>und</strong> gegebenenfallsForschungsbedarf aufzuzeigen.1 <strong>Schall</strong>Physikalisch betrachtet entsteht <strong>Schall</strong>durch die Ausbreitung von Wellen in derLuft oder in sonstigen elastischen Medien,z. B. Bo<strong>den</strong> oder Wasser (z.B. [1]).Daher können <strong>Schall</strong>arten nach ihremAusbreitungsmedium in Luftschall, Flüssigkeitsschall<strong>und</strong> Körperschall unterteiltwer<strong>den</strong> [1, 2]. <strong>Schall</strong> erreicht in der Regelüber die Luft das menschliche Gehör. Dievon <strong>ein</strong>er <strong>Schall</strong>quelle abgestrahlte Luftschallenergie(Emission) verteilt sich beiungehinderter Ausbreitung kugelförmig,<strong>und</strong> die <strong>Schall</strong>energie nimmt demzufolgemit wachsender Entfernung von der<strong>Schall</strong>quelle ab. Bei größerer Entfernungsind darüber hinaus Ausbreitungsverluste(z. B. Dissipation, Bo<strong>den</strong>absorption) zubeachten [3].Wahrnehmung bezeichnet im Allgem<strong>ein</strong>en<strong>den</strong> Vorgang der bewusstenAufnahme von Informationen <strong>ein</strong>es Lebewesensüber s<strong>ein</strong>e Sinne. Das <strong>für</strong> dieWahrnehmung von <strong>Schall</strong> zuständigeSinnesorgan ist das Ohr. Tieffrequente<strong>Schall</strong>ereignisse können darüber hinausauch mit anderen Organen wahrgenommenwer<strong>den</strong> (taktile sowie vestibuläreWahrnehmung). Im Rahmen der Psychoakustikwird von Hörschall gesprochen,wenn der <strong>Schall</strong>reiz sowohl <strong>ein</strong>eLautstärkewahrnehmung als auch <strong>ein</strong>eTonhöhenwahrnehmung hervorruft. DerBereich sehr tiefer Frequenzen, in demdie Wahrnehmungskomponente Tonhöhenicht mehr existiert, wird als <strong>Infraschall</strong>bezeichnet (. Abb. 1).2 Definition <strong>und</strong> Wahrnehmungvon <strong>Infraschall</strong> <strong>und</strong> tieffrequentem<strong>Schall</strong>In der ISO 7196 (1995) [4] wird <strong>für</strong> <strong>den</strong><strong>Infraschall</strong> (infraso<strong>und</strong>) <strong>ein</strong> Frequenzbereichvon 1-20 Hz als internationalerStandard ausgewiesen <strong>und</strong> mit <strong>ein</strong>er eigenenFrequenzbewertung „G“ versehen [5],Visuelle WahrnehmungWahrnehmungAkustische Wahrnehmungwomit er <strong>den</strong> tieffrequenten Hörschallbereichnicht umfasst. Da die Effekte von<strong>Infraschall</strong> <strong>und</strong> tieffrequentem Hörschallsich jedoch nicht qualitativ unterschei<strong>den</strong>,ist <strong>ein</strong>e solche Abgrenzung aus umweltmedizinischerSicht nicht besonderszweckmäßig.Bereits unterhalb von 100 Hz verändernsich Qualität <strong>und</strong> Art der akustischenWahrnehmung: Töne wer<strong>den</strong> deutlichschlechter, unterhalb 50 Hz [6] bzw.20 Hz [7, 8] bzw. 18<strong>–</strong>16 Hz [9] gar nichtmehr wahrgenommen. Im tieffrequenten<strong>Schall</strong>bereich, unterhalb von 200 Hz [10]oder in Anlehnung nach DIN 45680 [11]von 100 Hz, ist der Übergang vom „Hören“(Lautstärke- <strong>und</strong> Tonhöhenwahrnehmung)zum „Fühlen“ fließend. Tieffrequente<strong>Schall</strong>immissionen wer<strong>den</strong>" Sehen" " Hören" Fühlen" , ..."Hörschall(Lautstärkewahrnehmung+ Tonhöhenwahrnehmung)<strong>Infraschall</strong>(Lautstärkewahrnehmung)Abb. 1 8 Zur Einordnung der akustischen Wahrnehmungsonstige (z.B. taktile)Wahrnehmungen1582 | B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsbl - Ges<strong>und</strong>heitsforsch - Ges<strong>und</strong>heitsschutz 12 · 2007

<strong>Schall</strong>druckpegel (dB)140120a100100phon8080phonc6060phon4040phonb2020phonHörschwelle00 2 4 8 16 31,5 63 125 250 500 1000häufig als Ohrendruck, Vibrationen oderUnsicherheitsgefühl beschrieben [6]. Generellgilt, je tiefer die Frequenz, desto höhermuss der <strong>Schall</strong>druckpegel (gemessenin Dezibel (dB)) s<strong>ein</strong>, damit der Mensch<strong>ein</strong>e Wahrnehmung erfährt. Nach diesemPrinzip steigt der <strong>Schall</strong>druckpegel an,bis bei <strong>ein</strong>er Frequenz von etwa 1,5 Hz[7] bzw. 0,5 Hz [12] die absolute Wahrnehmungsgrenzeerreicht wird (bei 4 Hzliegt die Schwelle bei über 100 dB) [8, 13](. Abb. 2).Durch die fehlende bzw. <strong>ein</strong>geschränkteTonwahrnehmung gibt es <strong>ein</strong>Hören im engen Sinne nicht mehr, wodurchdie Mess- <strong>und</strong> Beurteilungsverfahren,wie sie im normalen Hörbereich üblichsind, nicht mehr angewendet wer<strong>den</strong>können [7]. Tieffrequenter <strong>Schall</strong> kann inForm <strong>ein</strong>er indirekten Art <strong>und</strong> Weise des„Hörens“ wahrgenommen wer<strong>den</strong> [12].Hier kommen vor allem Mechanorezeptorenin Betracht. Sie vermitteln Druck-,Berührungs-, Kitzel- <strong>und</strong> Vibrationswahrnehmungen[17]. Unterhalb 10 Hzkönnen sogar die <strong>Schall</strong>druckschwankungenwahrgenommen wer<strong>den</strong> [8].Körpervibrationen entstehen durch tieffrequenten<strong>Schall</strong> <strong>und</strong> Umgebungsvibrationen.Sie sind <strong>ein</strong>e wichtige Stimulation,die die menschliche Wahrnehmung <strong>und</strong>auch ihre Reaktionen auf tieffrequenten<strong>Schall</strong> be<strong>ein</strong>flussen können [12].Frequenz (Hz)Abb. 2 8 Hörschwelle <strong>und</strong> Kurven gleicher Lautstärke im Frequenzbereich unter 1000 Hz (Darstellungin Anlehnung an Møller <strong>und</strong> Andresen (1984) [14]). a: nach Møller <strong>und</strong> Pedersen (2004)[8], b: nach DIN EN ISO 389-7 (2006) [15], c: Kurven gleicher Lautstärke: Im Frequenzbereich von20<strong>–</strong>1000 Hz nach DIN ISO 226 (2003) [16], im Frequenzbereich < 20 Hz nach Møller <strong>und</strong> Andresen(1984) [14]. Alle Kurven wur<strong>den</strong> in <strong>den</strong> Intervallen zwischen <strong>den</strong> angegebenen Frequenzen linearisiert.<strong>Infraschall</strong> bzw. <strong>tieffrequenter</strong> <strong>Schall</strong>haben <strong>–</strong> oberhalb der „Hörschwelle“ <strong>–</strong> <strong>ein</strong>estärkere Störwirkung als <strong>Schall</strong>pegeldes tonalen Hörbereiches [7]. Das liegtunter anderem daran, dass bei tiefen Frequenzendie Kurven gleicher Lautstärkeenger bei<strong>ein</strong>ander liegen als bei höheren(. Abb. 2). Der individuell unterschiedlicheBereich zwischen „Hörschwelle“ <strong>und</strong>auralem Schmerzempfin<strong>den</strong> wird mit abnehmenderFrequenz immer kl<strong>ein</strong>er [18].Daher können schon ab der „Hörschwelle“extraaurale Wirkungen auftreten [19].<strong>Infraschall</strong> wird lästig, wenn er deutlichwahrnehmbar ist [20]. Bei tieffrequentenGeräuschen um 20 Hz ist von <strong>ein</strong>er Verdoppelungder Lautstärke bei 5 dB auszugehen<strong>–</strong> im Gegensatz zu ca. 10 dB beiFrequenzen im normalen Hörbereich [9].Tiefe Frequenzen (≤ 100 Hz) sind auch <strong>für</strong><strong>den</strong> Schutzbereich von Erschütterungsimmissionenrelevant, der sich auf Gebäude<strong>und</strong> auf Menschen in <strong>den</strong> Gebäu<strong>den</strong> erstreckt[21].Es gibt darüber hinaus Hinweise auf<strong>für</strong> tieffrequenten <strong>Schall</strong> außeror<strong>den</strong>tlichsensible Personen [8]. Bei diesenkann die Wahrnehmungsschwelle umca. 10 dB niedriger liegen [22]. Leventhal[10] schätzt sogar, dass bei sensiblen Personendie Hörschwelle um mindestens12 dB niedriger anzusetzen ist. Babisch[7] beschreibt <strong>ein</strong>e kl<strong>ein</strong>e, im Hinblick auftieffrequenten <strong>Schall</strong> besonders aufmerksame<strong>und</strong> sensible Bevölkerungsgruppe:Die betroffenen Personen lei<strong>den</strong> an <strong>ein</strong>erZwangsaufmerksamkeit, aufgr<strong>und</strong> derersie sich ständig auf diesen tieffrequentenTon konzentrieren müssen, sobald dieserdie Hörschwelle erreicht <strong>und</strong> nichtdurch höherfrequente Geräusche überdecktwird. Sie berichten unter anderemvon chronischer Erschöpfung („fatigue“).Maschke et al. [23] empfehlen, die Richtwerte<strong>für</strong> tieffrequente Luftschallimmissionenso zu legen, dass 95 % der Bevölkerunggeschützt sind, <strong>und</strong> sich nichtauf <strong>den</strong> Medianwert (Hörschwelle) zubeziehen. Für Schlafräume sollte die nominaleWahrnehmbarkeitsschwelle <strong>für</strong>tieffrequenten <strong>Schall</strong> [11, 23] daher um10 dB unterschritten wer<strong>den</strong>.Resümee: Es gibt bei 16<strong>–</strong>20 Hz k<strong>ein</strong>edistinkte Hörgrenze, unterhalb dererk<strong>ein</strong>e „Hörwahrnehmung“ mehr erfolgt,sondern vielmehr <strong>ein</strong>en nicht <strong>ein</strong>deutigabgrenzbaren Übergangsbereich, in demlediglich die Tonhöhenwahrnehmung,nicht aber andere Wahrnehmungsgrößen,verschwin<strong>den</strong>. Für <strong>den</strong> umweltbezogenenGes<strong>und</strong>heitsschutz wird daher empfohlen,auf <strong>ein</strong>e Trennung in tieffrequentenHörschall <strong>und</strong> <strong>Infraschall</strong> zu verzichten<strong>und</strong> <strong>ein</strong>en <strong>ein</strong>heitlichen Frequenzbereich<strong>für</strong> tieffrequenten <strong>Schall</strong> zu etablieren, deraufgr<strong>und</strong> s<strong>ein</strong>er Wirkungsbesonderheiten<strong>den</strong> Frequenzbereich bis 200 Hz umfassensollte. Diese breite Arbeitsdefinition sollk<strong>ein</strong>eswegs die Besonderheiten von <strong>Infraschall</strong>in <strong>den</strong> Hintergr<strong>und</strong> rücken. Er wirdin der vorliegen<strong>den</strong> Stellungnahme alsBereich des tieffrequenten <strong>Schall</strong>bereichsangesehen, der sich durch das Fehlen derTonhöhenwahrnehmung auszeichnet. Erbedarf aufgr<strong>und</strong> s<strong>ein</strong>er Wahrnehmungsbesonderheiten<strong>und</strong> der derzeitigen Erfassungsschwierigkeiten(Details sieheunter Messverfahren) <strong>ein</strong>er besonderenBeachtung.3 Ausbreitung, Schutzmöglichkeiten,Emittenten <strong>und</strong> Messverfahrenvon <strong>Infraschall</strong> <strong>und</strong> tieffrequentem<strong>Schall</strong>Tieffrequenter <strong>Schall</strong> unterscheidet sichvom sonstigen Hörschall durch s<strong>ein</strong>edeutlich größeren Wellenlängen (. Tabelle1), die damit in der gleichen Grö-B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsbl - Ges<strong>und</strong>heitsforsch - Ges<strong>und</strong>heitsschutz 12 · 2007 |1583

Empfehlung des Robert Koch-InstitutsTabelle 1Frequenz <strong>und</strong> Wellenlängen von tieffrequentem LuftschallFrequenz (Hz) 1 5 10 16 20 25 50 100 150 200Wellenlänge (m) 340 68 34 21,25 17 13,6 6,8 3,4 2,27 1,7ßenordnung wie die Abmessungen derUmgebungsstrukturen liegen (z.B. Häuser,Räume <strong>und</strong> Brücken) [5]. Im Bereichum 25<strong>–</strong>150 Hz haben Wellenlängen diegleichen Dimensionen wie Räume [9](. Tabelle 1).Durch dieses Größenverhältnis sowiedurch die relativ langsamen <strong>Schall</strong>druckschwankungenergeben sich gegenüberdem sonstigen Hörschall abweichendeEigenschaften. So treten in Räumen „stehendeWellen“ als Resonanzeffekt auf,wenn die Frequenz der <strong>Schall</strong>anregungmit <strong>ein</strong>er Eigenfrequenz des Raumes zusammenfällt[5]. Zum Beispiel treten in<strong>ein</strong>em Raum von 4×5×2,5 m Größe tieffrequenteResonanzen ab 34 Hz aufwärtsauf [9]. Insbesondere in der Nähe vonräumlichen Begrenzungsflächen (Wän<strong>den</strong>)treten dann erhöhte <strong>Schall</strong>druckpegelauf [5]. Darüber hinaus könnenResonanzen <strong>den</strong> <strong>Schall</strong> auch örtlich abschwächen[9].Aufgr<strong>und</strong> der <strong>Schall</strong>wellenlänge zeigenherkömmliche Absorptions- oderDämmungsmaßnahmen, z. B. Lärmschutzwände,kaum Wirkung. So könnensich die Wellen weitestgehend ungehindertausbreiten, während der Ausbreitung vielfacheVeränderungen erfahren <strong>und</strong> ohnewesentliche Abschwächung übertragenwer<strong>den</strong> [5, 13]. Diese Eigenschaften bewirken,dass <strong>tieffrequenter</strong> <strong>Schall</strong> als Bestandteilvon breitbandigen Geräuschender technischen Umwelt (z. B. Verkehr)immer als wesentlicher Geräuschanteil inWohnungen anzutreffen ist, wohingegensonstiger Hörschall durch Dämpfungs<strong>und</strong>Dämmungs<strong>ein</strong>flüsse abgeschwächtwird [13].Zur Verminderung von tieffrequentem<strong>Schall</strong> wer<strong>den</strong> neben konstruktiven Maßnahmen<strong>und</strong> elektronischen Schwingungsdämpfungselementenauch elektroakustischeMaßnahmen in Form von Antischall<strong>ein</strong>gesetzt, der durch Interferenzgezielt bestimmte <strong>Schall</strong>wellen reduzierenoder auslöschen kann, <strong>ein</strong>e Technik, dieals Active Noise Control (ANC) bezeichnetwird [5]. Feldmann <strong>und</strong> Jakob [13]weisen darauf hin, dass konventionelleTechniken zur <strong>Schall</strong>dämmung von Gebäudehüllenbei tieffrequentem <strong>Schall</strong> nurwenig hilfreich sind.Die Emittenten von tieffrequentem<strong>Schall</strong> können in 2 Gruppen (natürliche<strong>und</strong> technische Quellen) <strong>ein</strong>geteilt wer<strong>den</strong>.Bei <strong>den</strong> natürlichen Quellen kann essich um Wasserfälle <strong>und</strong> Meeresbrandung,um starke Windströmungen <strong>und</strong> Luftturbulenzensowie um Vulkanausbrüche <strong>und</strong>Erdbeben handeln. Dem gegenüber stehentechnische Quellen, die vor allem instädtischer Umgebung überall anzutreffensind. Bei <strong>den</strong> technischen Quellen handeltes sich z.B. umF maschinenbetriebene Nutzgeräte (z.B.Heizungs- <strong>und</strong> Klimaanlagen, Waschmaschinen,Gasturbinen, Kompressoren,Förderanlagen, Pumpen <strong>und</strong>Rüttler),F Fahrzeuge (Bahn, Schiffe, Flugzeuge,Hubschrauber etc.),F Beschallungsanlagen (Konzerte, Diskothekenetc.),F Bauwerke (Hochhäuser, Tunnel <strong>und</strong>Brücken),F Sprengungen <strong>und</strong> Geschütze (könnenbis zu 30 km übertragen wer<strong>den</strong>).Das menschliche Ohr ist bei konstantem<strong>Schall</strong>druck <strong>für</strong> mittlere Frequenzen(1000-4000 Hz) empfindlicher als <strong>für</strong> tiefe<strong>und</strong> sehr hohe Frequenzen [24]. Aufgr<strong>und</strong>internationaler Ver<strong>ein</strong>barungenwird heute <strong>für</strong> die meisten Messungen des<strong>Schall</strong>druckpegels <strong>ein</strong> <strong>Schall</strong>pegelmessermit <strong>ein</strong>em Filternetzwerk <strong>ein</strong>gesetzt, demA-Bewertungsfilter, dessen Frequenzgangdem des menschlichen Gehörs <strong>für</strong> „leise“Töne ähnelt [7, 24] (. Abb. 3). DieserBewertungsfilter nimmt bereits währenddes Messvorgangs <strong>ein</strong>e entsprechendeKorrektur der <strong>Schall</strong>intensität vor. Durchdie Verwendung des A-Bewertungsfilterswird <strong>ein</strong>e Annäherung an die frequenzabhängigeEmpfindlichkeit des Ohrsbei „leisen“ Geräuschen erreicht. Da derA-Bewertungsfilter dieser Empfindungangepasst ist, sollte er insbesondere zurBeurteilung von „lauten“ tieffrequentenGeräuschimmissionen nicht herangezogenwer<strong>den</strong>, da <strong>ein</strong>e erhebliche Unterschätzungder Lautheit erfolgt [24].In Deutschland wird in der Praxiszurzeit der „C-bewertete <strong>Schall</strong>pegel“ ergänzendverwendet (DIN 45680), der tieffrequenteGeräusche im Frequenzbereichvon etwa 10<strong>–</strong>80 Hz besser erfasst als dieA-Bewertung (. Abb. 3). Die DIN 45680soll <strong>ein</strong>gesetzt wer<strong>den</strong>, wenn die Differenzzwischen dem <strong>Schall</strong>pegel dB(C)<strong>und</strong> dB(A) mindestens 20 dB beträgt.Da auch die C-Bewertung <strong>den</strong> Signalanteilunterhalb 50 Hz abschwächt <strong>und</strong> <strong>den</strong>unterhalb 10 Hz in der Regel gar nichtberücksichtigt, ist auch der C-bewertete<strong>Schall</strong>druckpegel nicht optimal zur Beurteilungvon tieffrequentem <strong>Schall</strong> geeignet[5, 20]. Der C-bewertete <strong>Schall</strong>pegel hatsich jedoch vor allem <strong>für</strong> die Erfassungvon tieffrequentem <strong>Schall</strong> in der behördlichenPraxis (mit <strong>ein</strong>er Kombination ausakustischen <strong>und</strong> mikroseismischen Messtechniken)als flexibel <strong>und</strong> wirkungsvollerwiesen [6, 25]. Dies verdeutlicht, dass estieffrequente Belastungen gibt, die durch<strong>den</strong> A-Bewertungsfilter nicht erfasst wer<strong>den</strong>.In Analogie zur A-Bewertung lässtdies aber auch vermuten, dass auch beiAnwendung des C-Bewertungsfilters unterhalb50 Hz tieffrequente Belastungenexistieren, die aufgr<strong>und</strong> s<strong>ein</strong>er beschriebenenSchwächen unterschätzt wer<strong>den</strong>.Im Frequenzbereich unter 20 Hz wirddie G-Bewertung vorgeschlagen (ISO7196, 1995), die bisher wenig Verwendungfindet [5, 20, 27]. Sie legt zur Bewertungvon <strong>Infraschall</strong>signalen <strong>ein</strong>e FrequenzgangkurveG fest, die nach Stand desWissens die direkte Wahrnehmung vonluftgeleitetem <strong>Infraschall</strong> repräsentiert[5]. Die G-Bewertung berücksichtigt jedochnicht die starke Annäherung derKurven gleicher Lautstärke zu niedrigenFrequenzen (. Abb. 2). Dadurch ist <strong>ein</strong>ewirkungsadäquate Beurteilung erschwert.Es gibt Bestrebungen hier zu Fortschrittenzu kommen, die allerdings bisher noch zuk<strong>ein</strong>em tragfähigen Ergebnis geführt haben[28].In diesem Zusammenhang problematisierenBetke <strong>und</strong> Remmers [20] dieunterschiedlichen Bewertungsverfahren<strong>für</strong> tieffrequenten <strong>Schall</strong> (ISO 7196/G-Bewertung,DIN 45680, Hörbarkeitskriteri-1584 | B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsbl - Ges<strong>und</strong>heitsforsch - Ges<strong>und</strong>heitsschutz 12 · 2007

<strong>Schall</strong>druck in µbar100010010210,630,10,010,0010,0002<strong>Schall</strong>pegel in Dezibel (dB)1401301201101009080706050403020100Schmerzschwelle Phon120Kurven gleicher Lautstärke100Bewertungskurve B8060Bewertungskurve A40200HörschwelleBewertungskurve CAbb. 3 7 Kurven gleicher Lautstärke<strong>und</strong> Frequenzbewertungskurven mitA-, B- <strong>und</strong> C-Bewertungsfilter [26]20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000Frequenzen des Hörbereiches in Hzum nach Vercammen 1992). Sie schlagen<strong>ein</strong>e erweiterte Lautheitsberechnung nachZwicker <strong>für</strong> gleich bleibende Geräuschevor (DIN 45631). Die DIN 45631 umfasstbisher nur <strong>den</strong> Bereich 25<strong>–</strong>12.500 HZ <strong>und</strong>soll nach Betke <strong>und</strong> Remmers [20] um<strong>den</strong> Bereich 2<strong>–</strong>20 Hz erweitert wer<strong>den</strong>,um das gesamte Frequenzspektrum destieffrequenten <strong>Schall</strong>s mit <strong>ein</strong>em Verfahrenabdecken zu können. Allerdings räumenbeide Autoren weiteren Forschungsbedarf<strong>ein</strong>.Das „Zwickerverfahren“ (DIN 45631)sch<strong>ein</strong>t <strong>für</strong> <strong>den</strong> Ges<strong>und</strong>heitsschutz <strong>ein</strong> interessanterAnsatzpunkt zu s<strong>ein</strong>: Schuschke<strong>und</strong> Maschke [24] stellen fest, dass esbesonders hervorzuheben sei, weil es imGegensatz zu <strong>den</strong> Frequenzbewertungskurvendie Funktionsweise des menschlichenGehörs (Frequenzgruppenbildung,Verdeckung <strong>und</strong> Drosselung) im Hörschallbereichumfassend berücksichtigt.Eine ergänzende Messung von Vibrationen[25, 29] sollte dabei in die Erwägungenmit <strong>ein</strong>bezogen wer<strong>den</strong>.4 Einschätzung der ges<strong>und</strong>heitlichenWirkung von tieffrequentem<strong>Schall</strong>Potenziell sind alle Menschen tieffrequentem<strong>Schall</strong> ausgesetzt, da <strong>tieffrequenter</strong><strong>Schall</strong> ubiquitärer Bestandteil desmodernen Lebens ist [9]. Daher wer<strong>den</strong>Umwelt- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsbehör<strong>den</strong> immerwieder mit entsprechen<strong>den</strong> Problemstellungenkonfrontiert. Die Zahl der Beschwer<strong>den</strong>hinsichtlich <strong>tieffrequenter</strong>Geräuschbelästigungen hat offenbarzugenommen [13]. Der Lei<strong>den</strong>sdruckder Betroffenen ist häufig groß [23]. Dieges<strong>und</strong>heitlichen Wirkungen von <strong>Schall</strong>am Menschen können auraler <strong>und</strong> extraauralerNatur s<strong>ein</strong> [7, 19].Nach Babisch [7] liegen k<strong>ein</strong>e gesichertenErkenntnisse über ausschließlichdurch tieffrequenten <strong>Schall</strong> verursachteGehörschä<strong>den</strong> vor. Es fin<strong>den</strong> sich jedochAnhaltspunkte <strong>für</strong> direkte Schä<strong>den</strong>am Trommelfell <strong>und</strong> Mittelohr durchtieffrequenten <strong>Schall</strong> (<strong>ein</strong>schließlich <strong>Infraschall</strong>),wenn der unbewertete <strong>Schall</strong>druckbei 20 Hz 120 dB <strong>und</strong> bei 1 Hz 132dB überschreitet. Die Schmerzschwellenwerte<strong>für</strong> tieffrequenten <strong>Schall</strong> liegenbei 140 dB <strong>für</strong> 30 Hz bis hin zu 165 dBbei 2 Hz [30]. Es kann jedoch nicht ausgeschlossenwer<strong>den</strong>, dass bei Menschenmit Mittelohrbeschwer<strong>den</strong> die Schwelleniedriger liegt [9]. Darüber hinaus gibtes Hinweise, dass Langzeitexpositionengegenüber tieffrequentem <strong>Schall</strong> mit sehrhohem <strong>Schall</strong>druck Hörverluste verursachenkönnen [9].Schust [19] analysierte 98 Literaturquellenzum <strong>Thema</strong> „<strong>Infraschall</strong>“ <strong>und</strong>stellt die aurale <strong>und</strong> extraaurale Wirkungin Tier- <strong>und</strong> Humanexperimenten beiKurzzeit- <strong>und</strong> Langzeitexpositionen nichtin Frage. Die Studien weisen darauf hin,dass Immissionen von <strong>Infraschall</strong> entwederbei kontinuierlicher Langzeitexpositionoder bei sehr intensiven Kurzzeitexpositionenges<strong>und</strong>heitliche Schädigungenverursachen können. Lag die Expositionweit oberhalb der Hörschwelle, wur<strong>den</strong>temporäre Hörschwellenverschiebungennachgewiesen. In tierexperimentellen Studienzeigte sich, dass die Reaktionen desOrganismus frequenz- <strong>und</strong> pegelabhängigvon unspezifischen Aktivierungs- <strong>und</strong>Stressreaktionen bis zu chronischen pathologischenVeränderungen reichen. Laborversucheam Menschen wiesen bei <strong>Schall</strong>immissionenschon ab der „Hörschwelle“extraaurale Wirkungen nach. <strong>Infraschall</strong>sch<strong>ein</strong>t neben der ermü<strong>den</strong><strong>den</strong> Wirkungkonzentrationsmindernd zu wirken sowiedie Leistungsfähigkeit zu be<strong>ein</strong>trächtigen.Auch treten subjektive Beschwerdebilderwie Benommenheit <strong>und</strong> Schwingungsgefühlauf. <strong>Infraschall</strong> sch<strong>ein</strong>t spezifisch aufdas Vestibularsystem zu wirken. Als ambesten gesicherte spezielle <strong>Infraschall</strong>wirkunggilt <strong>ein</strong>e zunehmende Müdigkeitnach mehrstündiger Exposition sowieB<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsbl - Ges<strong>und</strong>heitsforsch - Ges<strong>und</strong>heitsschutz 12 · 2007 |1585

Empfehlung des Robert Koch-Instituts<strong>ein</strong>e Abnahme der Atemfrequenz (die Effektewer<strong>den</strong> mit zunehmender Frequenzimmer geringer, wobei die subjektiv empf<strong>und</strong>eneLautstärke bei konstantem Pegelzunimmt); die sympathische Aktivierungsteigt mit zunehmender Lautstärke [7].Maschke et al. [23] analysierten dieneueste Literatur im Hinblick auf die Auswirkungenvon nächtlicher <strong>tieffrequenter</strong><strong>Schall</strong>belastung auf die Schlafqualität. Fürtieffrequente Geräusche an oder über derWahrnehmungsgrenze wurde <strong>ein</strong>e <strong>den</strong>Schlaf be<strong>ein</strong>trächtigende Wirkung <strong>und</strong>erhöhte Morgenmüdigkeit bestätigt. DesWeiteren kann nach Maschke et al. [23]von <strong>ein</strong>er Störung der nächtlichen Cortisolrhythmikausgegangen wer<strong>den</strong>, die alsIndikator <strong>für</strong> chronischen Stress angesehenwird.Zu beachten sind zudem mögliche Resonanzwirkungenauf <strong>den</strong> menschlichenKörper, wobei je nach Frequenz dieser alsGanzes oder <strong>ein</strong>zelne Organe in Schwingunggebracht wer<strong>den</strong> können [31].Maschke et al. [23] verweisen zudemexplizit auf die Wechselwirkungen zwischentieffrequentem <strong>Schall</strong> <strong>und</strong> Vibrationen.Sie gehen davon aus, dass sich adverseWirkungen auf <strong>den</strong> Schlaf bei <strong>ein</strong>erKombinationswirkung von tieffrequentem<strong>Schall</strong> <strong>und</strong> mechanischen Schwingungenverstärken.Der primäre Effekt von tieffrequentem<strong>Schall</strong> sch<strong>ein</strong>t beim Menschen die Belästigungzu s<strong>ein</strong> [9]. Persson-Waye <strong>und</strong>Rylander [33a] haben bei 279 Personen imAlter von 15<strong>–</strong>75 Jahren diverse Symptomeabgefragt, die aufgr<strong>und</strong> anderer Studien alsdurch tieffrequenten Lärm hervorgerufengelten (Kopfschmerzen, Verspannungen,Verärgerung, geistige <strong>und</strong> körperliche Erschöpfung,Unzufrie<strong>den</strong>heit <strong>und</strong> Depressivität,Konzentrations-, Schlaf- <strong>und</strong> Ruhestörungen).Von <strong>den</strong> Befragten war <strong>ein</strong>elärmexponierte Gruppe (108 Personen)Geräuschen mit tieffrequentem Charakterausgesetzt, weitere 171 Personen lebtenin vergleichbaren Gebieten, waren aberdurch Lärm der sich aus mittleren Frequenzenzusammensetzte belastet. In derGruppe, in deren Wohnung tieffrequenteGeräusche vorherrschten <strong>und</strong> die zudemangab, durch tieffrequente Geräusche inder Wohnung (Heizpumpen/Ventilatoren)belästigt zu s<strong>ein</strong> (18 Personen), ergabsich <strong>ein</strong> signifikanter Zusammenhangzu <strong>den</strong> angegebenen Symptomen im Vergleichzu <strong>den</strong> 90 Personen, die angaben,nicht belästigt zu s<strong>ein</strong>; dies galt insbesondere<strong>für</strong> Müdigkeit am Morgen, vermehrteSchlafstörungen, Einschlafstörungen<strong>und</strong> <strong>ein</strong>e subjektive Verminderung desKonzentrationsvermögens. K<strong>ein</strong>e signifikantgehäuften Symptome wur<strong>den</strong> in derReferenzgruppe (171 Personen) ermittelt,die Lärm mit <strong>ein</strong>em „mittleren“ Frequenzcharakterausgesetzt waren, unabhängigdavon, ob sich die Personen belästigt odernicht belästigt fühlten.Unter Einbeziehung der Ergebnissevon Poulsen [33] könnte sogar <strong>ein</strong>eLärmsensibilisierung durch tieffrequenteBelästigung vermutet wer<strong>den</strong>. In dieserStudie stufte <strong>ein</strong>e Personengruppe,die zuvor schon über Belästigung durchtieffrequenten <strong>Schall</strong> berichtet hatte, Verkehrs-,Gewerbe- <strong>und</strong> Freizeitgeräuscheals wesentlich stärker belästigend <strong>ein</strong> alsdie unbelastete Kontrollgruppe. Da es sichjedoch auch um gr<strong>und</strong>sätzlich lärmsensiblerePersonen handeln kann, bestehtzu diesem Punkt weiterer Forschungsbedarf.Belästigung durch tieffrequenten <strong>Schall</strong>wird als sehr ernstzunehmendes Problem<strong>ein</strong>geschätzt [9, 10, 23], das nach Auffassungvon Leventhal bisher von Behör<strong>den</strong>unterschätzt <strong>und</strong> nicht mit adäquatenMetho<strong>den</strong> erhoben wird [10]. Møller <strong>und</strong>Lydolf [34] erfassten 198 Bürgerbeschwer<strong>den</strong>über Belastung durch <strong>Infraschall</strong> <strong>und</strong>tieffrequenten <strong>Schall</strong>. In der Mehrzahlder Fälle konnten nur <strong>ein</strong>zelne Personendie <strong>Schall</strong>belastung hören, doch fast allebeschrieben <strong>ein</strong>e sensorische Wahrnehmungüber die Ohren <strong>und</strong> die meistenin Form von Körper- oder Objektvibration.Messungen zeigten, dass bestehendeSchwellenwerte nicht überschritten wur<strong>den</strong>.Feldmann <strong>und</strong> Pitten [35] wiesenebenfalls an <strong>ein</strong>er Fallstudie nach, dass<strong>Infraschall</strong>frequenzen wahrgenommenwer<strong>den</strong> konnten, obwohl die Hörschwelleweit unterschritten war.Die Ergebnisse von Møller <strong>und</strong> Lydolf[34] sowie von Feldmann <strong>und</strong> Pitten [35]unterstreichen <strong>den</strong> Forschungsbedarf inBezug auf die Wahrnehmung von tieffrequentem<strong>Schall</strong> <strong>und</strong> die Grauzone indiesem Bereich. Leventhal [10] schätzt,dass ungefähr 2,5 % <strong>ein</strong>er Bevölkerung ummindestens 12 dB sensitiver sind als derDurchschnitt. Dies entspricht ca. 1 MillionMenschen im Alter von 50<strong>–</strong>59 Jahrenin <strong>den</strong> 15 Ländern der EU, die Zielgruppe,die die meisten Beschwer<strong>den</strong> formuliert[10]. Hinweisen auf Belästigung durchtieffrequenten <strong>Schall</strong> sollte verstärkt nachgegangenwer<strong>den</strong> [35, 36].Abschließend kann festgehalten wer<strong>den</strong>,dass die schwache Literaturlagedeutlich macht, dass weitere Studien zurAufklärung der Wirkungsmechanismennotwendig sind. Unter Einbeziehungder Erkenntnisse, dass der menschlicheKörper <strong>ein</strong> schwingfähiges System darstellt(. Abb. 4), ist insbesondere auchdie Abklärung der ges<strong>und</strong>heitlichen Relevanzvon durch tieffrequenten <strong>Schall</strong>verursachten Resonanzphänomenen immenschlichen Organismus erforderlich.So pulsiert z.B. auch der Intracranialraumdes menschlichen Kopfes in Frequenzendes <strong>Infraschall</strong>bereiches [37].5 Expositions<strong>ein</strong>schätzunghinsichtlich tieffrequentem <strong>Schall</strong>Tieffrequente <strong>Schall</strong>komponenten wer<strong>den</strong>im Wesentlichen durch schwere, bewegte(<strong>ein</strong>schließlich rotierende) Massenoder durch Turbulenzen sowie Resonanzphänomenehervorgerufen. MöglicheQuellen bei industriellen Anlagen sindKraftwerke, Brenner, Abgaskamine, Ventilatoren<strong>und</strong> Pumpen; bei Fahrzeugensind es Busse, Flugzeuge, Hubschrauber,Schiffe <strong>und</strong> bei <strong>den</strong> natürlichen QuellenLuftturbulenzen, Wasserfälle <strong>und</strong> Meeresbrandungen.(Insgesamt wer<strong>den</strong> Kraftfahrzeuge,Flugzeuge <strong>und</strong> Eisenbahnenals wichtigste Quellen <strong>für</strong> tieffrequenten<strong>Schall</strong> angesehen, wohingegen Schiffslärm,Gewerbe- <strong>und</strong> Baulärm, Sport- <strong>und</strong>Freizeitlärm sowie Nachbarschaftslärm<strong>für</strong> die Gesamtbevölkerung <strong>ein</strong>e geringereBedeutung zugeordnet wird [38].) Hierbeisollte jedoch berücksichtigt wer<strong>den</strong>,dass die meisten <strong>Schall</strong>pegelmessungenmit dem A-Bewertungsfilter (dB(A))durchgeführt wer<strong>den</strong>, der die Belastungbei tieffrequenten Geräuschimmissionenunterschätzt, <strong>und</strong> dass noch k<strong>ein</strong> unumstrittenesVerfahren zur Beurteilung von<strong>Infraschall</strong> <strong>–</strong> wie auch tieffrequentem<strong>Schall</strong> <strong>–</strong> vorliegt (siehe oben). Hierzuführt das Landesamt <strong>für</strong> UmweltschutzBa<strong>den</strong>-Württemberg aus [36], dass in1586 | B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsbl - Ges<strong>und</strong>heitsforsch - Ges<strong>und</strong>heitsschutz 12 · 2007

Abb. 4 7 Einfaches mechanischesModell desmenschlichen Körpersmit s<strong>ein</strong>en Resonanzfrequenzen(nach [32])der Praxis immer wieder Lärmbeschwer<strong>den</strong>auftreten, „bei <strong>den</strong>en trotz glaubhaftvorgetragener starker Belästigungen nurrelativ niedrige A-bewertete <strong>Schall</strong>druckpegelgemessen wer<strong>den</strong> können. SolcheLärm<strong>ein</strong>wirkungen sind geprägt durchihre tieffrequenten Geräuschanteile, inder Regel verb<strong>und</strong>en mit deutlich hervortreten<strong>den</strong>Einzeltönen.“Insofern ist derzeit anhand der nurbegrenzt verfügbaren Erkenntnisse nichtausreichend abzuschätzen, welche <strong>und</strong>wie viele Personengruppen durch tieffrequenten<strong>Schall</strong> besonders betroffen sind.ArbeitsplatzAugapfel(Innenstruktur)(? 30-80 Hz)Schulterpartie(4-5 Hz)LungenraumUnterarm(16-30 Hz)Wirbelsäule(Axialmode)(10-12 Hz)Hand(50-200 Hz)Stehende PersonKopf (Axialmode)(ca. 25 Hz)Sitzende PersonB<strong>ein</strong>e (veränderlichvon ca. 2 Hz mitbeweglichen Knienbis über 20 Hz ingestreckter Position)Die bisherigen Studien zu tieffrequentem<strong>Schall</strong> wur<strong>den</strong> vor allem im Bereich derArbeitsplatzsicherheit durchgeführt. Becker<strong>und</strong> Schust [5] beschreiben in <strong>ein</strong>erLiteraturübersicht vor allem Personen,an deren Arbeitsplatz <strong>Infraschall</strong> emittierendeMaschinen mit hohem <strong>Schall</strong>pegellaufen (80<strong>–</strong>130 dB), als besondere Risikogruppe.In Abhängigkeit vom Arbeitsplatzkönnen z.B. Fahrer großer Nutzfahrzeuge,Piloten, Schiffspersonal <strong>und</strong> Industriearbeiterdiesen z. T. erheblichen Belastungenausgesetzt s<strong>ein</strong>. Da die Zielsetzungdieser Kommissionsmitteilung allerdingsauf <strong>den</strong> Ges<strong>und</strong>heitsschutz der Allgem<strong>ein</strong>bevölkerungausgerichtet ist, soll diehier vorgestellte Problematik nicht weitervertieft wer<strong>den</strong>.PrivatbereichUnterbauch(4-8 Hz)Brustkorb(ca. 60 Hz)Hand-ArmProbleme mit tieffrequenten <strong>Schall</strong>immissionensind bekannt gewor<strong>den</strong> im Zusammenhangmit dezentralen Heizkraftwerken[35], Umwälzpumpen (Maschke,2007 persönliche Mitteilung) sowie imstädtischen Bereich mit Kühlaggregaten<strong>und</strong> Schwerlastverkehr. Ein weiteres Beispielsind die Emissionen von Windkraftanlagen,die teilweise sehr nah an Wohnbereichenaufgestellt sind. Dazu wur<strong>den</strong>Messungen <strong>und</strong> Beurteilungen seitensder B<strong>und</strong>esländer [39, 40], der Win<strong>den</strong>ergieverbände[41, 42] <strong>und</strong> Umweltschutzverbände[43] vorgenommen. Sieergaben <strong>ein</strong>heitlich, dass die festgestellten<strong>Infraschall</strong>pegel von Windkraftanlagenunterhalb der normalen Wahrnehmungsschwelleliegen.Da die individuelle Wahrnehmungsschwellestark um die nominale Wahrnehmungsschwellestreut, muss auch an diebesonders sensitiven Personen gedachtwer<strong>den</strong>. Darüber hinaus muss hinsichtlichder ges<strong>und</strong>heitlichen Bewertung auch dertieffrequente Hörschall beachtet wer<strong>den</strong>.Hierzu liegen bisher k<strong>ein</strong>e ausreichen<strong>den</strong>Daten vor.Gleiches gilt <strong>für</strong> die Belastungsquellenim Wohn- <strong>und</strong> Freizeitbereich (Heimkino,Musikanlagen insbesondere mit speziellemBasslautsprecher, Diskotheken).Diverse Produkte beschallen in Bereichenzwischen 5 Hz <strong>und</strong> 200 Hz. Sie wer<strong>den</strong>gezielt damit beworben, dass Bässe, Motorengeräuscheoder Explosionen nichtnur hörbar, sondern auch spürbar sind.Auch wer<strong>den</strong> spezielle im subsonarenBereich komponierte „Musikstücke“ angeboten.Über die Expositionsverhältnissehinsichtlich <strong>tieffrequenter</strong> <strong>Schall</strong>komponentenist bislang wenig bekannt.Vor dem Hintergr<strong>und</strong> der breiten Anwendungsmöglichkeiten<strong>und</strong> der gegenwärtigentechnischen Entwicklung bestehtHandlungsbedarf, um die Belastungendes Privatbereichs genauer <strong>und</strong> differenzierterzu betrachten, insbesondere unterBerücksichtigung von Risikogruppen,wie z.B. Kinder <strong>und</strong> Jugendliche. Die wissenschaftlicheLiteraturlage zum <strong>Thema</strong>„Lärmwirkung auf Schwangere“, insbesonderenicht-arbeitsmedizinische Literaturspeziell zum <strong>Thema</strong> „<strong>tieffrequenter</strong><strong>Schall</strong>“, ist ausgesprochen dürftig. Besonderskritisch müssen die Auswirkungenvon Lärm auf <strong>den</strong> Schlaf von Schwangeren,Wöchnerinnen <strong>und</strong> Müttern in derpostnatalen Phase gesehen wer<strong>den</strong> [44].Auf europäischer Ebene wird <strong>für</strong> schwangereArbeitnehmerinnen in der Rahmenrichtlinie89/391/EWG festgelegt, dass siek<strong>ein</strong>e Tätigkeiten verrichten sollten, die zustarker niederfrequenter Vibration führenkönnen, da sich hierdurch das Risiko <strong>ein</strong>erFehl- oder Frühgeburt erhöhen kann.Im privaten Bereich liegen k<strong>ein</strong>e Schutzempfehlungen<strong>für</strong> tieffrequenten <strong>Schall</strong>bzw. <strong>Infraschall</strong> vor.B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsbl - Ges<strong>und</strong>heitsforsch - Ges<strong>und</strong>heitsschutz 12 · 2007 |1587

Empfehlung des Robert Koch-InstitutsTieffrequenter <strong>Schall</strong> (2<strong>–</strong>200 Hz) istin der Lage, sowohl bei normal hören<strong>den</strong>wie bei schwerhörigen Menschen dieSprachwahrnehmung zu be<strong>ein</strong>trächtigen[45]. Zwar ist das Ausmaß der Be<strong>ein</strong>trächtigungbei Schwerhörigen in Relation zu<strong>den</strong> Normalhören<strong>den</strong> durchweg geringer[45], doch lässt all<strong>ein</strong> die Tatsache derzusätzlichen Hörbe<strong>ein</strong>trächtigung vonälteren schwerhörigen Menschen durchtieffrequenten <strong>Schall</strong> <strong>ein</strong>en gewissen Forschungsbedarferkennen.6 Zusammenfassung <strong>und</strong>Bewertung des gegenwärtigenKenntnisstandes zu tieffrequentem<strong>Schall</strong>Der <strong>Infraschall</strong>bereich reicht nachISO 7196 von 1<strong>–</strong>20 Hz, der Hörschallbereichvon 20<strong>–</strong>20.000 Hz. Der Begriff„<strong>Infraschall</strong>“ wird üblicherweise <strong>für</strong> <strong>ein</strong>enFrequenzbereich verwendet, in dem<strong>ein</strong>e Tonhöhenwahrnehmung nicht mehrmöglich ist (unter 16 Hz bzw. 20 Hz),doch zeigt die Literatur, dass bereits beiFrequenzen unter 100 Hz die Tonhöhenwahrnehmungstark <strong>ein</strong>geschränktist. <strong>Infraschall</strong> kann vielfältig sensorischwahrgenommen wer<strong>den</strong>, obwohl dieTonhöhenwahrnehmung fehlt. <strong>Infraschall</strong><strong>und</strong> <strong>tieffrequenter</strong> Hörschall weisen gem<strong>ein</strong>sameEigenschaften <strong>und</strong> Wirkungsbesonderheitenauf, die <strong>ein</strong>e gem<strong>ein</strong>sameKlassenbildung nahe legen. Eine all<strong>ein</strong>igeBetrachtung des <strong>Infraschall</strong>s ist daher <strong>für</strong><strong>den</strong> umweltbezogenen, vorsorgen<strong>den</strong>Ges<strong>und</strong>heitsschutz nicht zielführend. DieRKI-Kommission rät aus umweltmedizinischerPerspektive dazu, <strong>Infraschall</strong><strong>und</strong> <strong>den</strong> tieffrequenten Hörschallbereichgem<strong>ein</strong>sam zu betrachten. Damit soll <strong>ein</strong>Signal gesetzt wer<strong>den</strong>, die Eigenschaften<strong>und</strong> Wirkungen des tieffrequenten <strong>Schall</strong>szukünftig im Sinne des Ges<strong>und</strong>heitsschutzesumfassend zu betrachten <strong>und</strong>zu bewerten. Inwieweit <strong>für</strong> <strong>Infraschall</strong> <strong>ein</strong>eigener Schutzbereich zu etablieren ist,kann erst auf der Basis <strong>ein</strong>er deutlich besserenDatenlage entschie<strong>den</strong> wer<strong>den</strong>.Als vorläufige Arbeitsdefinition wird<strong>ein</strong> Frequenzbereich von ≤ 200 Hz <strong>für</strong>tieffrequenten <strong>Schall</strong> vorgeschlagen, der<strong>den</strong> <strong>Infraschall</strong>bereich mit umfasst. Diebesondere Qualität von <strong>Infraschall</strong> (unter16 bzw. 20 Hz) bedarf jedoch verstärkterAufmerksamkeit, da bisher nur wenigegesicherte Erkenntnisse, nicht zuletztwegen <strong>ein</strong>er noch nicht optimalen Erfassungsmethodik,über das Auftreten <strong>und</strong>die Wirkung von <strong>Infraschall</strong> vorliegen.Es muss insgesamt <strong>ein</strong> deutlicher Mangelan umweltmedizinisch orientiertenwissenschaftlichen Studien zu tieffrequentem<strong>Schall</strong> konstatiert wer<strong>den</strong>. ImVergleich zum normalen Hörbereich [46]liegen nur wenige gesicherte Erkenntnisseüber Auftreten <strong>und</strong> Wirkung von tieffrequentem<strong>Schall</strong> vor.Die Kommission sieht <strong>ein</strong>en großenHandlungs- <strong>und</strong> Forschungsbedarf infolgen<strong>den</strong> Bereichen:F Optimierung der Messmetho<strong>den</strong>,F Untersuchungen zum Auftreten vontieffrequentem <strong>Schall</strong> <strong>und</strong> s<strong>ein</strong>enWirkungsmechanismen, bei differenzierterBetrachtung von temporären<strong>und</strong> dauerhaften Einwirkungen,F Durchführung methodisch belastbarerepidemiologischer Untersuchungenzur Quantifizierung möglicherWirkungen (insbesondere nachLangzeitexposition) sowie zur I<strong>den</strong>tifizierungvon betroffenen Bevölkerungsgruppen,F Detailstudien zur ges<strong>und</strong>heitsrelevantenBelastung von Risikogruppendurch neu i<strong>den</strong>tifizierte noch unsichereRisikobereiche (z.B. Heimkino,Musikanlagen).FederführungDr. Annette K. F. Malsch <strong>und</strong> Prof. Dr.Claudia Hornberg (Universität Bielefeld,Fakultät <strong>für</strong> Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften);in Verbindung mit externen Sachverständigen:PD Dr. Christian Maschke, Forschungs-<strong>und</strong> Beratungsbüro Maschke,Berlin, Dr. Hildegard Niemann, InterdisziplinärerForschungsverb<strong>und</strong> Lärm <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heit, TU BerlinKommissionsmitgliederDr. A. Beyer (Umweltmed. Ambulanz Berlin-Steglitz/Zehlendorf),Prof. Dr. W. Dott(Universitätsklinikum Aachen, Institut <strong>für</strong>Hygiene <strong>und</strong> Umweltmedizin), Prof. Dr. H.Drexler (Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-Nürnberg, Institut <strong>für</strong> Arbeits-,Sozial- <strong>und</strong> Umweltmedizin), Prof. Dr. H.Dunkelberg (Universität Göttingen, Abt.Allg. Hygiene u. Umweltmedizin), Prof.Dr. Th. Eikmann (Universität Gießen,Institut f. Hygiene u. Umweltmedizin), Dr.B. H<strong>ein</strong>zow (Landesamt <strong>für</strong> Ges<strong>und</strong>heit<strong>und</strong> Arbeitssicherheit des Landes Schleswig-Holst<strong>ein</strong>,Dezernat UmweltbezogenerGes<strong>und</strong>heitsschutz, Kiel), Prof. Dr. C.Hornberg (Universität Bielefeld, Fakultät<strong>für</strong> Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften), Prof. Dr.Dr. A. D. Kappos (Frankfurt), Prof. Dr. K.E. von Mühlendahl (Kinderhospital Osnabrück,Gem<strong>ein</strong>nützige KinderumweltGmbH), Prof. Dr. D. Nowak (LMU München,Klinikum Innenstadt, Institut u. Poliklinik<strong>für</strong> Arbeits- <strong>und</strong> Umweltmedizin),PD Dr. F.-A. Pitten (Institut <strong>für</strong> Krankenhaushygiene<strong>und</strong> InfektionskontrolleGbR, Gießen), Dr. W. Stück (ÖkologischerÄrzteb<strong>und</strong>/ISDE, Koblenz), Prof. Dr. M.Schwenk (Tübingen), Dr. R. Suchenwirth(Niedersächsisches Landesges<strong>und</strong>heitsamt,Abt. Umweltmedizin/Epidemiologie,Hannover), Prof. Dr. M. Wilhelm (Ruhr-Universität Bochum, Hygiene, Sozial- <strong>und</strong>Umweltmedizin).Ständige GästeDr. U. Winkler (B<strong>und</strong>esministerium <strong>für</strong>Ges<strong>und</strong>heit, Berlin), Dr. N. Englert (Umweltb<strong>und</strong>esamt,Berlin), Dr. A. Hahn(B<strong>und</strong>esinstitut <strong>für</strong> Risikobewertung,Berlin)Geschäftsstelle im RKIDr. D. Eis, Dr. U. WolfLiteratur1. Bergmann L, Schaefer C (1998) Mechanik, Relativität,Wärme. Lehrbuch der Experimentalphysik,Bd. 1. Walter de Gruyter, Berlin2. Christ E (1989) Belastung durch Lärm. In:Konietzko J, Dupuis H, Letzel S (Hrsg.) Handbuchder Arbeitsmedizin: Arbeitsphysiologie <strong>–</strong> Arbeitspathologie<strong>–</strong> Prävention. (Loseblattwerk). Bd. 1,Kapitel II-3.2. Ecomed, Landsberg/Lech3. Ising H, Kruppa B, Babisch W, et al. (2001) Lärm.In: Wichmann HE, Schlipköter HW, Fülgraff G(Hrsg.) Handbuch der Umweltmedizin. 22. Erg.Lfg. 7/2001. Kapitel VII-1: Andere Umweltfaktoren.Ecomed, Landsberg/Lech4. International Organization for Standardization(1995) ISO 7196. Acoustics <strong>–</strong> Frequencyweighting for infraso<strong>und</strong> measurements. InternationalOrganization for Standardization, Genf5. Becker P, Schust M (1996) Ges<strong>und</strong>heitsgefährdungdurch <strong>Infraschall</strong> <strong>–</strong> Bestandsaufnahme.Broschüre der B<strong>und</strong>esanstalt <strong>für</strong> Arbeitsschutz<strong>und</strong> Arbeitsmedizin, Dortm<strong>und</strong>6. Przybilla T (2003) Messung <strong>und</strong> Beurteilung <strong>tieffrequenter</strong>Geräusche. In: LandesumweltamtNordrh<strong>ein</strong>-Westfalen (Hrsg.) Jahresbericht 2003,S. 90<strong>–</strong>911588 | B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsbl - Ges<strong>und</strong>heitsforsch - Ges<strong>und</strong>heitsschutz 12 · 2007

7. Babisch W (2002) Physikalische EinflussfaktorenTeil 1: Lärm. In: Beyer A, Eis D (Hrsg.) PraktischeUmweltmedizin, Band 2: Klinik, Metho<strong>den</strong>, Arbeitshilfen.Springer, Heidelberg8. Møller H, Pedersen CS (2004) Hearing at low andinfrasonic frequencies. Noise Health 6(23):37<strong>–</strong>579. Leventhal HG (2003) A review of published researchon low frequency noise and its effects.Bericht <strong>für</strong> das Department for Environment,Food and Rural Affairs (DEFRA), London, GB10. Leventhal HG (2004) Low frequency noise andannoyance. Noise Health 6:59<strong>–</strong>7211. Deutsches Institut <strong>für</strong> Normung (1997) DIN45680. Messung <strong>und</strong> Bewertung <strong>tieffrequenter</strong>Geräusch immissionen in der Nachbarschaft.Beuth, Berlin12. Bergl<strong>und</strong> B, Hassmen P, Job RF (1996) Sourcesand effects of low-frequency noise. J Acoust SocAm 99(5):2985<strong>–</strong>300213. Feldmann J, Jakob A (2006) TieffrequenterWohnlärm <strong>–</strong> Ursachen, Auswirkungen <strong>und</strong> Minderungsmöglichkeiten.In: Deutsche Gesellschaft<strong>für</strong> Akustik (Hrsg.) Fortschritte der Akustik:Plenarvorträge <strong>und</strong> Fachbeiträge der 32.Deutschen Jahrestagung <strong>für</strong> Akustik DAGA 2006,Braunschweig. Band I: 97<strong>–</strong>9814. Møller H, Andresen J (1984) Loudness of puretones at low and infrasonic frequencies. J LowFreq Noise Vibr 3(2):78<strong>–</strong>8715. Deutsches Institut <strong>für</strong> Normung (2006) DIN ENISO 389-7. Akustik <strong>–</strong> Standard-Bezugspegel <strong>für</strong>die Kalibrierung von audiometrischen Geräten<strong>–</strong> Teil 7: Bezugshörschwellen unter Freifeld- <strong>und</strong>Diffusbedingungen (ISO 389-7:2005); DeutscheFassung EN ISO 389-7:2005. Beuth, Berlin16. Deutsches Institut <strong>für</strong> Normung (2003) DIN ISO226. Akustik <strong>–</strong> Normalkurven gleicher Lautstärkepegel.Beuth, Berlin17. Ahrend KD, Dupuis H (1999) Die Vibrationssensibilität<strong>und</strong> ihre Bedeutung in der Arbeitsmedizin.In: Konietzko J, Dupuis H, Letzel S (Hrsg.)Handbuch der Arbeitsmedizin: Arbeitsphysiologie<strong>–</strong> Arbeitspathologie <strong>–</strong> Prävention (Loseblattwerk).24. Erg. Lfg. 11/1999, Bd. 1, Kapitel I-5.2.Ecomed, Landsberg/Lech18. Schust M (2004) Effects of low frequency noiseup to 100 Hz. Noise Health 6(23):73<strong>–</strong>8519. Schust M (1997) Biologische Wirkung von vorwiegendluftgeleitetem <strong>Schall</strong>. In: BAuA (Hrsg)Schriftenreihe der B<strong>und</strong>esanstalt <strong>für</strong> Arbeitsschutz<strong>und</strong> Arbeitsmedizin, Literaturdokumentation,Ld. 7. Wirtschaftsverlag NW, Bremerhaven20. Betke K, Remmers H (1998) Messung <strong>und</strong> Bewertungvon tieffrequentem <strong>Schall</strong>. In: DeutscheGesellschaft <strong>für</strong> Akustik (Hrsg.) Tagungsband derDeutschen Akustiktagung (DAGA) 1998. DEGA,Ol<strong>den</strong>burg. http://www.itap.de/tieffrequent.pdf21. Länderausschuss <strong>für</strong> Immissionsschutz (2000)Hinweise zur Messung, Beurteilung <strong>und</strong> Verminderungvon Erschütterungsimmissionen.Beschluss des Länderausschusses <strong>für</strong> Immissionsschutz(LAI) vom 10. Mai 2000. http://www.mu.sachsen-anhalt.de/start/fachbereich03/laerm/laermbekaempfung/files/erschuet.pdf22. Department for Environment, Food & Rural Affairs(2005) Report: Proposed criteria for the assessmentof low frequency noise disturbance2005. Acoustic Research Centre, Salford University,GB23. Maschke C, Niemann H, Hecht K, et al. (2006)Tieffrequente <strong>Schall</strong>belastung <strong>und</strong> Schlaf <strong>–</strong> aktuellerKenntnisstand. In: Deutsche Gesellschaft<strong>für</strong> Akustik (Hrsg.) Fortschritte der Akustik: Plenarvorträge<strong>und</strong> Fachbeiträge der 32. DeutschenJahrestagung <strong>für</strong> Akustik DAGA 2006. DEGA,Braunschweig24. Schuschke G, Maschke C (2002) Lärm als Umweltfaktor.In: Dott W, Merk HF, Neuser J, et al. (Hrsg.)Lehrbuch der Umweltmedizin. WissenschaftlicheVerlagsgesellschaft, Stuttgart, S. 251<strong>–</strong>27325. Rushforth I, Moorhouse A, Styles P (2002) A casestudy of low frequency noise assessed using DIN45680 criteria. J Low Freq Noise 21(4):181<strong>–</strong>19826. Dott W, Merk HF, Neuser J, et al. (Hrsg) (2002)Lehrbuch der Umweltmedizin. 1. Auflage. WissenschaftlicheVerlagsgesellschaft, Stuttgart27. Department for Environment, Food & Rural Affairs(2001) Report: Low frequency noise 2001.Northern Ireland, Scottish Executive, NationalAssembly of Wales28. Maschke C, Borgmann R (2007) Überarbeitungder DIN 45680 <strong>–</strong> aktueller Stand. In: DeutscheGesellschaft <strong>für</strong> Akustik (Hrsg.) Fortschritte derAkustik: Plenarvorträge <strong>und</strong> Fachbeiträge der33. Deutschen Jahrestagung <strong>für</strong> Akustik DAGA2007. DEGA, Stuttgart29. Rushforth I, Moorhouse A, Styles P (2003) Anintegrated acoustic/microseismic approach tomonitor ing low frequency noise & vibration <strong>–</strong> acase study. Building Acoustics 10(1):77<strong>–</strong>9530. von Gierke HE, Nixon CW (1976) Effects ofintense infraso<strong>und</strong> on man. In: Tempest W (Hrsg)Infraso<strong>und</strong> and low frequency vibration. AcademicPress, London, S. 115<strong>–</strong>15031. Magid EB, Coermann RR, Ziegenruecker GH(1960) Human tolerance to whole body sinusoidalvibra tion. Short-time, one-minute and threeminutestudies. Aeromed Acta 31:915<strong>–</strong>92432. Brüel&Kjær So<strong>und</strong>&Vibration Measurement A/SMessungen im Umweltschutz. Firmenschrift BG0063-1233. Poulsen T (2003) Annoyance of low frequencynoise (LFN) in the laboratory assessed by LFNsufferersand non-sufferers. J Low Freq Noise VibrActive Control 22(4):191<strong>–</strong>20133a. Persson-Waye K, Rylander R (2001) The prevalenceof annoyance and effects after long-termexposure to low-frequency noise. J So<strong>und</strong> Vibr240:483<strong>–</strong>49734. Møller H, Lydolf M (2002) A questionnaire surveyof complaints of infraso<strong>und</strong> and low-frequencynoise. J Low Freq Noise 21(2):53<strong>–</strong>6335. Feldmann J, Pitten FA (2004) Effects of low frequencynoise on man <strong>–</strong> a case study. NoiseHealth 7(25):23<strong>–</strong>2836. Landesanstalt <strong>für</strong> Umweltschutz Ba<strong>den</strong> Württemberg(Hrsg.) (1995) Lärmbekämpfung <strong>–</strong> Ruheschutz,Analysen, Ten<strong>den</strong>zen, Projekte in Ba<strong>den</strong>-Württemberg1995. Eigenverlag, Karlsruhe37. Lennaire JJ (1997) Slow pressure waves duringintracranial hypertension. Ann Fr Anesth Reanim16(4):394<strong>–</strong>39838. Wichmann HE, Schlipköter HW, Fülgraff G (Hrsg.)(1992<strong>–</strong>2007) Handbuch der Umweltmedizin.Ecomed (Loseblattwerk), Landsberg/Lech39. Landesumweltamt Nordrh<strong>ein</strong>-Westfalen (2001)Sachinformationen zu Geräuschemissionen <strong>und</strong>-immissionen von Win<strong>den</strong>ergieanlagen. Eigenverlag,Essen40. Landesumweltamt Nordrh<strong>ein</strong>-Westfalen (2002)Win<strong>den</strong>ergieanlagen <strong>und</strong> Immissionsschutz. In:LUA NRW (Hrsg.) Materialien, Nr. 63. LandesumweltamtNordrh<strong>ein</strong>-Westfalen, Essen41. Klug H (2002) <strong>Infraschall</strong> von Win<strong>den</strong>ergieanlagen:Realität oder Mythos? DEWI Magazin 20:642. British Wind Energy Association (Hrsg.) (2005)BWEA Briefing Sheet. Low frequency noise andwind turbines 2005. BWEA, London43. BUND NRW (Hrsg.) (2004) Windkraft in Nordrh<strong>ein</strong>-Westfalen<strong>–</strong> regionalplanerische Steuerungselemente<strong>und</strong> Argumente. In: B<strong>und</strong> <strong>für</strong>Umwelt <strong>und</strong> Naturschutz Deutschland LandesverbandNordrh<strong>ein</strong>-Westfalen (Hrsg): B<strong>und</strong>Position.Eigenverlag, Düsseldorf44. Maschke C, Hecht K, Niemann H (2001) Auswirkungenvon Lärm auf Schwangere <strong>und</strong> Mütterin der postpartalen Phase. UmweltmedizinischerInformationsdienst 2:11<strong>–</strong>1745. Gustafsson HA, Arlinger SD (1994) Masking ofspeech by amplitude-modulated noise. J AcoustSoc Am 95(1):518<strong>–</strong>52946. TA Lärm (1998) Technische Anleitung zumSchutz gegen Lärm (neue Fassung). Sechste Allgem<strong>ein</strong>eVerwaltungsvorschrift zum B<strong>und</strong>es-Immissionsschutzgesetz(TA Lärm) vom 26. August1998 (GMBl. Nr. 26 vom 28.08.1998 S. 503).http://www.dfld.de/cgi-bin/TALaerm.pdf.B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsbl - Ges<strong>und</strong>heitsforsch - Ges<strong>und</strong>heitsschutz 12 · 2007 |1589