Fiat G 91 T3 - Gemeinschaft JaboG 49

Fiat G 91 T3 - Gemeinschaft JaboG 49

Fiat G 91 T3 - Gemeinschaft JaboG 49

- Keine Tags gefunden...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

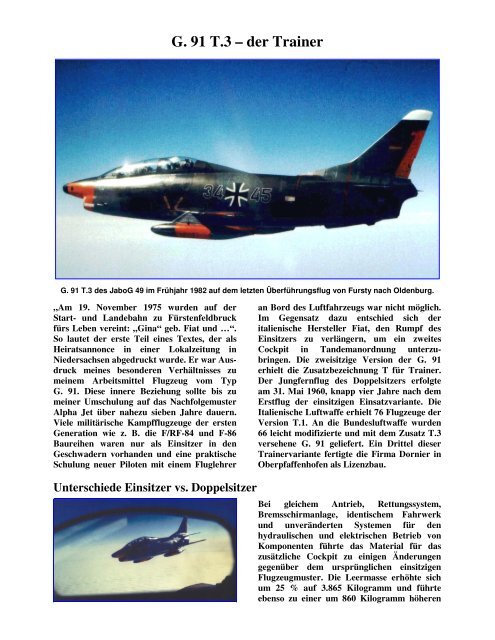

G. <strong>91</strong> T.3 – der TrainerG. <strong>91</strong> T.3 des <strong>JaboG</strong> <strong>49</strong> im Frühjahr 1982 auf dem letzten Überführungsflug von Fursty nach Oldenburg.„Am 19. November 1975 wurden auf derStart- und Landebahn zu Fürstenfeldbruckfürs Leben vereint: „Gina“ geb. <strong>Fiat</strong> und …“.So lautet der erste Teil eines Textes, der alsHeiratsannonce in einer Lokalzeitung inNiedersachsen abgedruckt wurde. Er war Ausdruckmeines besonderen Verhältnisses zumeinem Arbeitsmittel Flugzeug vom TypG. <strong>91</strong>. Diese innere Beziehung sollte bis zumeiner Umschulung auf das NachfolgemusterAlpha Jet über nahezu sieben Jahre dauern.Viele militärische Kampfflugzeuge der erstenGeneration wie z. B. die F/RF-84 und F-86Baureihen waren nur als Einsitzer in denGeschwadern vorhanden und eine praktischeSchulung neuer Piloten mit einem Fluglehreran Bord des Luftfahrzeugs war nicht möglich.Im Gegensatz dazu entschied sich deritalienische Hersteller <strong>Fiat</strong>, den Rumpf desEinsitzers zu verlängern, um ein zweitesCockpit in Tandemanordnung unterzubringen.Die zweisitzige Version der G. <strong>91</strong>erhielt die Zusatzbezeichnung T für Trainer.Der Jungfernflug des Doppelsitzers erfolgteam 31. Mai 1960, knapp vier Jahre nach demErstflug der einsitzigen Einsatzvariante. DieItalienische Luftwaffe erhielt 76 Flugzeuge derVersion T.1. An die Bundesluftwaffe wurden66 leicht modifizierte und mit dem Zusatz T.3versehene G. <strong>91</strong> geliefert. Ein Drittel dieserTrainervariante fertigte die Firma Dornier inOberpfaffenhofen als Lizenzbau.Unterschiede Einsitzer vs. DoppelsitzerBei gleichem Antrieb, Rettungssystem,Bremsschirmanlage, identischem Fahrwerkund unveränderten Systemen für denhydraulischen und elektrischen Betrieb vonKomponenten führte das Material für daszusätzliche Cockpit zu einigen Änderungengegenüber dem ursprünglichen einsitzigenFlugzeugmuster. Die Leermasse erhöhte sichum 25 % auf 3.865 Kilogramm und führteebenso zu einer um 860 Kilogramm höheren

Erinnerungenmaximal zulässigen Abflugmasse auf knappüber sechs Tonnen. Bei gleicher Flügelauslegungwie beim Einsitzer hatte dies eine um10 Knoten höhere Anfluggeschwindigkeit inLandekonfiguration für die doppelsitzigeVariante zur Folge. Der „Gina“-Pilot gehörtediesbezüglich, wie es für schnelle Kampfflugzeugeüblich ist, der E-Klasse an und hattemit Kopfrechnen die „Finalspeed“ für Landeanflügenach der Formel 150 Knoten plus fünfKnoten für angefangene 500 Pounds Treibstoffüber eine Basis von 500 Pounds zu berechnen.Der größere Rumpf konnte intern um 350Liter vergrößerte Kraftstofftanks aufnehmen.Bei ausschließlicher Nutzung der kleinerenAußentanks mit einer Kapazität von je 260Litern standen beim Anlassen des Triebwerks2.470 Liter zur Verfügung Die R.3 hatte mitzwei jeweils 520 Liter fassenden Zusatztanksunter den inneren Flügelstationen insgesamt2.605 Liter Kerosin zur Verfügung. Beigleicher Tragflügelauslegung war der Rumpfder T/3 für jeden sichtbar länger, ganze einMeter und 38 Zentimeter. Im Stand konntenim Bereich des Leitwerks knapp 50 Zentimetermehr Höhe gemessen werden. Die anfänglichfest eingebauten Colt Browning Maschinengewehrewurden 1963 im Rahmen derTACAN-Nachrüstung ausgebaut und dieAusbuchtungen für die Rohre an den Rumpfaußenseitenmit Gummipfropfen verschlossen.Der Trainer hatte statt vier nur zwei Unterflügelstationenmit Pylonen zum Anhängenvon Kraftstofftanks, Raketen- oder Bombenbehälternfür Übungsmunition. Die Rettungmit den Schleudersitzen musste innerhalb derCrew abgesprochen werden, da ein automatischesAusschussfolgesystem wie in heutigenKampfflugzeugen üblich, fehlte. Zur Vermeidungeiner Gefährdung des hinterenPiloten durch den Abgasstrahl des Frontsitzesund Kollision untereinander sollte sich dasCrewmitglied im hinteren Cockpit zuerstdurch das Kabinendach schießen. Hier warauch die Umrüstung des Schleudersitzes mitRaketenpack von außen deutlich sichtbar –das Plexiglas des zweiten Kabinendaches hatteeine Ausbuchtung. Bei identischer Übernahmedes R.3-Leitwerks musste die Höhenrudertrimmungfür einen um ca. 14 % verlängertenRumpf modifiziert werden. Die normalerweisestarre Anordnung der Höhenflosse wurde vomitalienischen Flugzeughersteller zur Trimmunterstützungbeweglich gemacht. Die Pilotenhatten in den T.3-Cockpits beim Flugbetriebdie Anzeige für den sog. Tailplane Selector zubeachten. Mit Einstellung des Flugbetriebesmit G. <strong>91</strong> bei der Luftwaffe erhielt die FirmaCondor Flugdienst zwei Trainerflugzeuge. Siehatte ihren Sitz in Hohn bei Rendsburg undsetzte einsitzige G. <strong>91</strong> im Rahmen der Schleppzieldarstellungfür die Bundeswehr ein. Derletzte Flug für eine Condor-T.3 fand am28. Januar 1993 im Rahmen eines Überführungsflugesnach Husum statt.Auch wenn mein letzter „Gina“-Flug etwasmehr als ein Vierteljahrhundert zurückliegt,so sind bei mir immer noch gewisse Detailsüber diesen Flugzeugtyp und einige Erlebnisseaus der nahezu siebenjährigen Beziehung zumeinem damaligen Arbeitsmittel allgegenwärtig.Nach den Ausbildungsflügen auf denreinen Schulungsmustern „Piggi“, Tweed undTalon empfand ich pure Freude bei meinemErstflug auf einem echten einsitzigen Kampfflugzeug,das nun meinen dienstlichen Alltagprägen sollte. Ein Flugzeug, bei dem vieletechnische Ausstattungen heutiger Einsatzflugzeugefehlten – Fanghaken, Flugschreibermit Tonaufzeichnungsgerät, Bordcomputer,Head-up-Display, „ABS“ an den Radbremsen,lenkbares Bugrad, VHF-Flugfunkgerät, redundanteSysteme bei Ausfall von technischenSystemen und und und… . Erschrocken reagierteich auf dem Luft-Boden-SchießplatzFrasca Range in Sardinien, als ich zum erstenMal ohne vorherige Einweisung mit einemFluglehrer die großkalibrige Bordkanonen derR.3 bediente. Sie waren ganz nah links undrechts neben meinem Oberkörper eingebautund das Hämmern war so unglaublich laut,

dass ich den Zeigefinger abrupt nach vornbewegte, so dass der „Trigger“ am Steuerknüppeldie Bordwaffen stoppen ließ. Sehrschnell ersetzte aber Freude die anfänglicheAngst, denn ich erzielte mehr und mehrTreffer in den aufgespannten Bettlaken.Damals wurde die Munition eingefärbt, sodass die „Hits“ Farbringe im weißen Tuchhinterließen, die den einzelnen Piloten in derFormation zugeordnet werden konnten. EinTreffer mit Übungsbomben oder ungelenktenRaketen, ein sog. „Bulls-eye“ erfüllte mich mitStolz, denn es war entweder Glück oder meineeigene Leistung – einen Waffencomputer gabes nicht und das Visier war nur in derVertikalen beweglich. Der Windvorhalt warbei Waffeneinsätzen vom Piloten mit Hilfe vonFaustformeln zu berechnen und fliegerischumzusetzen. Sehr einfach war es, die „Gina“zum Leben zu bringen – nach dem Einschaltender Batterie und des Zündschalters brauchteich nur die Abdeckung des Anlassers anheben,den roten Knopf nach unten drücken undschon begab sich die Drehzahl des Triebwerksin Richtung Leerlauf von rund 35 % RPM.Die Reichweite der „Gina“ war sehr bescheiden,mein erster Crosscountry führtemich nach Malaga in Spanien und ich musstein Istres und Valencia zwischenlanden. DerStauraum war mit Bremsschirmen, Öldosenund Anlasskartuschen voll gestopft, so dass ichmeine eigenen Reiseutensilien auf ein Minimumbeschränken musste. Als Segelfliegerliebte ich die Ruderfliegerei – und das war beider G. <strong>91</strong> ein schönes Erlebnis, insbesondere inFormation. Entweder konnte ich mit gekreuztenSeiten- und Querruder Kurven mit waagerechtenTragflächen oder aber mit rund 60°Schräglage geradeaus fliegen, denn der Flugzeugrumpfund die Außentanks, Bomben oderFlugsicherheitsaspekteRaketenbehälter an den Außenstationen derTragflächen lieferten bei 360 Knoten Geschwindigkeitden nötigen Auftrieb. Nochschöner war das Gefühl des „Kopfstands“,denn mit der Höhenrudertrimmung vollkopflastig und dann um 180° gedreht genossdie „Gina“ minutenlang den Rückenflug, ohnedass ich meine Hand am Steuerknüppel hatte.Dem Konstrukteur bin ich zu Dank verpflichtet,denn der Gummipuffer unterhalbdes Flugzeughecks hat manchmal die „Gina“vor Schaden bewahrt, wenn ich die Nase desFlugzeugs beim aerodynamischen Abbremsennach der Landung zu hoch genommen hatte.Immer wenn ich im Landeanflug den Einsatzdes Bremsschirms vorhatte, dann war dieVersuchung groß, diesen kurz vor demAufsetzen der Maschine noch in der Luft zuziehen. Insbesondere während des Rückflugesvon einem Flugtag in Ramstein war ichdankbar für das tadellose Funktionieren derFlugzeugsysteme, denn ich hatte vergessen,vor dem Start die sieben Sicherungsstifte desMartin-Baker Sitzes in die dafür vorgeseheneBox zu stecken – eine Rettung mit demSchleudersitz wäre für mich auf diesem Flugnicht möglich gewesen.Eine Furstianer G. <strong>91</strong> T.3 fliegt im Alpenvorland.Die Luftwaffe hatte insgesamt neun Abstürzemit der doppelsitzigen Version der G. <strong>91</strong> zubeklagen, wobei 13 „Gina“-Piloten ihr Lebendem guten Funktionieren des Schleudersitzesverdanken. Über Kottgeisering am Ammerseeereignete sich vor mehr als 40 Jahren eine Kollisionzwischen zwei Flugzeugen, die in Furstystationiert waren. In der G. <strong>91</strong> T.3 und T-33 Akamen je ein Flugzeugführer ums Leben, diebeiden anderen konnten erfolgreich aussteigenund wurden durch ein sog. „Nylon-letdown“gerettet.

Noch tragischer war der Zusammenstoß in derLuft zwischen einer „Furstianer“ G. <strong>91</strong> undeiner HFB-320 ECM, die in Lechfeldstationiert war. Der Fluglehrer im vorderenSitz und der KBO-Schüler (KBO = Kampfbeobachter,der frühere Begriff für WSO =Waffensystemoffizier) im hinteren Sitz der„Gina“ hatten den zeitweilig reserviertenLuftraum über Ulm (TRA 207) verlassen undbefanden sich in Flugfläche (FL) 95 nachSichtflugregeln auf dem Weg nach Fursty. DerHansa Jet flog im Rahmen eines Truppenversuchsebenfalls in FL 95, befand sich aber aufeinem IFR-Flugplan und wurde von MünchenRadar kontrolliert. An diesem Tag herrschtenin diesem Höhenband oberhalb von FL 85 sehrgute Wetterbedingungen. Rund 15 NM südwestlichvon Augsburg kam es zum Zusammenstoßbeider Luftfahrzeuge, die alsFolge unkontrollierbar mit links drehendentrudelnden Bewegungen abstürzten. DerFluglehrer und sein Schüler in der G. <strong>91</strong>konnten sich mit ihren Schleudersitzen retten,während die 5-köpfige Besatzung der HFB-320beim Aufschlag ums Leben kam. Im Rahmender Unfallanalyse wurde festgestellt, dass dieBesatzung des Hansa Jets vom Radarlotsender Münchner Bezirkskontrollstelle keineVerkehrsinformationen über die von hintenanfliegende G. <strong>91</strong> erhalten konnte, da dasSchulungsflugzeug durch fehlende Aktivierungdes Transponder kein Sekundärzielauf dem Radarschirm darstellte. Der Fluglehrerin der G. <strong>91</strong> hatte beim Verlassen derTRA seinen Transponder gemäß den damalsgeltenden Vorschriften auf die Stellung„Stand-by“ geschaltet. Mehrere Monate nachAbschluss der militärischen Flugunfalluntersuchungwurden dem verantwortlichen G. <strong>91</strong>-Piloten die Ermittlungsergebnisse derStaatsanwaltschaft Memmingen durch dieKriminalpolizei in Fürstenfeldbruck eröffnet –er wurde wegen fünffacher fahrlässigerTötung im Zusammenhang mit einererheblichen Gefährdung des Luftverkehrsangeklagt. Grundlage hierfür war seine Nichtbeachtungder Ausweichregeln für das„Überholen“ eines Luftfahrzeugs gemäßLuftverkehrsgesetz. Rund 1 ½ Jahre nach demFlugunfall wurde das Verfahren gegen denFlugzeugführer vor dem Landgericht inMemmingen eröffnet. Nach Anhörungmehrerer Sachverständiger schloss sich dasGericht den Gesetzmäßigkeiten des „Sehenund-Gesehenwerdens“im Flugbetrieb nachSichtflugregeln an. Objektiv betrachtet hat derverantwortliche Fluglehrer alle Regeln undVorschriften eingehalten und wurde folgerichtigfreigesprochen.Technische Daten (abweichende Daten für R.3 in Klammern)Länge (m): 11,67 (10,29)Höhe (m): 4,45 (3,96)Spannweite (m): 8,53Leermasse (kg): 3.865 (3.100)Max. Abflugmasse (kg): 6.110 (5.250)Höchstgeschwindigkeit (km/h): ca. 1.075Reisegeschwindigkeit (km/h): ca. 670Dienstgipfelhöhe (m): 13.100Überführungsreichweite (km): ca. 1.800Triebwerk: 1 x Bristol Orpheus Mk. 803 D11Leistung (kp): 2277Kraftstoffmenge intern (Ltr): 1.950 (1.600)Gesamt mit 2 x 260 Ltr Tanks (Ltr): 2.470 (2.120)Gesamt R/3 mit 2 x 520 Ltr Tanks (Ltr): (2.640)Bordkanone: 2 x Colt Browning MGs Kaliber 12,7 mm(2 x DEFA 552 Kaliber 30 mm)

Abschließende BemerkungenFür Luftwaffenpiloten war das Fliegen ihrer„Gina“ mit sehr vielen Emotionen verbunden.Rückblickend empfinden viele von ihnen Stolz,gute Leistungen während des Navigierens,beim Fotografieren mit den bordeigenenKameras und beim Einsatz von einer großenPalette von Waffen erreicht zu haben. EineUnterstützung durch Computer stand damalsnoch nicht zur Verfügung, so dass vieleBerechnungen während des Fluges im Kopfdes Flugzeugführers stattfanden. Die erbrachtenLeistungen waren ausnahmslos demeinzelnen Piloten zuzuschreiben.Die „letzte“ G. <strong>91</strong> T.3 des <strong>JaboG</strong> <strong>49</strong> flog im März 1982 eine Woche lang mit Sonderbemalung. Hier ist siesüdlich des Ammersees zu sehen, wie sie an Raisting vorbei fliegt. Im vorderen Cockpit saß Major Erich„Tino“ Henninger, im hinteren Oberstleutnant Arno „Necktie“ Urbschat. Auf Initiative einiger Piloten wurdedie Maschine vor dem Verschrotten in Oldenburg mit einem Tieflader nach Fursty zurückgeholt.Text: Harald Meyer, Fotos: LMWLw, Meyer und Remmers