- Seite 1 und 2: Landwirtschaftliche Genressourcen d

- Seite 3 und 4: Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort 10 2.

- Seite 5 und 6: 12.3. Zusammenfassung des Handlungs

- Seite 7 und 8: 23.2. Wichtige universitäre Einric

- Seite 9 und 10: 1. Vorwort Seit der 1995 erfolgten

- Seite 11 und 12: Aus dieser Erkenntnis heraus entsta

- Seite 13 und 14: Überalterte Obstbaumkulturen sind

- Seite 15 und 16: 2.2.3. Schweiz Rückblick Lücken i

- Seite 17 und 18: • Reben: Das Liechtensteiner Sort

- Seite 19 und 20: Berglandwirtschaft war und ist ein

- Seite 21 und 22: ildung gemacht werden. Die politisc

- Seite 23 und 24: 2.3.2. Italien Vergleich und Rückb

- Seite 25 und 26: Rassen und Schläge mit Gefährdung

- Seite 27 und 28: Rassen und Schläge mit Gefährdung

- Seite 29 und 30: Rassen mit akutem Handlungsbedarf:

- Seite 31 und 32: Schaf Original Steinschaf 40w GP (2

- Seite 33 und 34: Hund Krasevec >1000 GP (2000) ↑ +

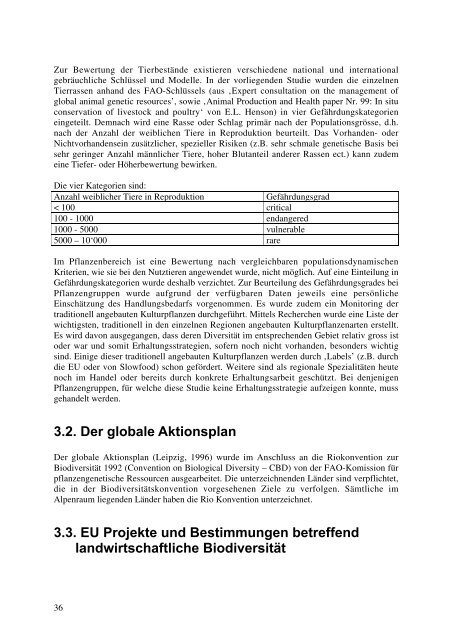

- Seite 35: Die in den Jahren 1993/94 erhobenen

- Seite 39 und 40: 3.3.7. Verordnung 1467/94 Die Veror

- Seite 41 und 42: ECP/GR wird durch das IPGRI. koordi

- Seite 43 und 44: Stellen. Es beschafft wissenschaftl

- Seite 45 und 46: Sorten entstanden, die sich zu wahr

- Seite 47 und 48: Selbstversorgerlandwirtschaft brach

- Seite 49 und 50: Die Futterbaubetriebe stellen den g

- Seite 51 und 52: Die Herabsetzung der Preisstützen

- Seite 53 und 54: 4. 2. Schutz der Kulturpflanzen im

- Seite 55 und 56: 4.2.6. Staatliche Institutionen BRG

- Seite 57 und 58: Brassica Arbeitsgruppe: Partner in

- Seite 59 und 60: GENRES 097 - Olive (Olea europea) K

- Seite 61 und 62: 5. Portraits von Organisationen, In

- Seite 63 und 64: EGID Citrus Netzwerk Datenbank Inte

- Seite 65 und 66: Pepinieres Jouve Racamond Adresse:

- Seite 67 und 68: Direktor: Y. Lespinasse Kontaktpers

- Seite 69 und 70: Privatpersonen werden alte Rebensor

- Seite 71 und 72: und Steckrüben (Brassica napus var

- Seite 73 und 74: Frankreich abgedeckt. Die Erhaltung

- Seite 75 und 76: 5.4.3. Handlungsbedarf In den 80er

- Seite 77 und 78: 5.5.4. Akteure Gie Le Biau Germe Ad

- Seite 79 und 80: 5.6.3. Übersicht der Akteure 58 Ö

- Seite 81 und 82: Beschreibung: Die INRA-ENSA in Renn

- Seite 83 und 84: Kontaktperson Schafe und Ziegen: Mm

- Seite 85 und 86: 6.5. Erhaltungsmassnahmen durch die

- Seite 87 und 88:

7. Nutztierrassen im französischen

- Seite 89 und 90:

• Institut de l'Elevage, Mr. Laur

- Seite 91 und 92:

• Institut de l'Elevage, Mme C. D

- Seite 93 und 94:

Initiativen: • Seit 1996 wird dur

- Seite 95 und 96:

7.4.3. Nicht gefährdete Schafrasse

- Seite 97 und 98:

Die Züchtervereinigungen in Frankr

- Seite 99 und 100:

8. Allgemeiner Bericht zu Kulturpfl

- Seite 101 und 102:

genügend (zum Beispiel für Früch

- Seite 103 und 104:

Institutes in Bari ist das Sammeln

- Seite 105 und 106:

Gen Res 97 - Oliven Verantwortlich

- Seite 107 und 108:

• Kartoffeln Verantwortlicher fü

- Seite 109 und 110:

Förderung der Nutzung von alten So

- Seite 111 und 112:

Friaul-J. Ven. 1 2 2 5 Regionen üb

- Seite 113 und 114:

Handlungsbedarf: • Es besteht seh

- Seite 115 und 116:

Brombeeren, Himbeeren, Erdbeeren, M

- Seite 117 und 118:

Birnensorten stammen vermutlich all

- Seite 119 und 120:

Beschreibung: Die Organisation ‘I

- Seite 121 und 122:

Beschreibung: Durch das Südtiroler

- Seite 123 und 124:

ergriffen. Diese sollten auch auf a

- Seite 125 und 126:

Es muss dringend sichergestellt wer

- Seite 127 und 128:

Dort werden Anbauversuche und Sorte

- Seite 129 und 130:

ermöglichen, Suchlisten auf Grund

- Seite 131 und 132:

Adresse: Direttore: Augusto Tocci,

- Seite 133 und 134:

Direktor: Dr. Eugenio Sartori Konta

- Seite 135 und 136:

Lombardei Dipartimento di Produzion

- Seite 137 und 138:

Aostatal 1 1 Piemont 2 1 3 Lombarde

- Seite 139 und 140:

Genauere Informationen zu Slowfood

- Seite 141 und 142:

Peperoni (400 Einträge, 71 aus dem

- Seite 143 und 144:

Übersicht zu Akteuren für die Erh

- Seite 145 und 146:

Beschreibung: Stefan Niederfriniger

- Seite 147 und 148:

Venetien 2 2 Friaul-J. Ven. 1 2 3 R

- Seite 149 und 150:

Aegilops ssp. (Walch) Oryza spp. (R

- Seite 151 und 152:

Beschreibung: In der Region Südtir

- Seite 153 und 154:

Kontaktperson: Prof. Paolo Parrini

- Seite 155 und 156:

Norditalien Land- und Forstwirtscha

- Seite 157 und 158:

10. Allgemeiner Bericht zu Nutztier

- Seite 159 und 160:

und Schweinerassen in dieses Progra

- Seite 161 und 162:

unter verschiedenen Aspekten). Es w

- Seite 163 und 164:

Verantwortlich für Italien: • Un

- Seite 165 und 166:

Schaf- und Ziegenrassen Die Situati

- Seite 167 und 168:

Pinzgauer 938w HB (1999) Vulnerable

- Seite 169 und 170:

hergestellt werden muss, würde ein

- Seite 171 und 172:

• Bayern: Rinderzuchtverband Trau

- Seite 173 und 174:

11.1.5. Autochthone Rinderrassen mi

- Seite 175 und 176:

• Kryokonservierung von Samen und

- Seite 177 und 178:

Initiativen: • Die Population Val

- Seite 179 und 180:

Adresse: ANABoRaPe Rossa Italiana -

- Seite 181 und 182:

Bellunese 130w/m GP (2000) Critical

- Seite 183 und 184:

1991: 30'000 Auen und 215 Widder in

- Seite 185 und 186:

Italienische Alpenregion, Lokalitä

- Seite 187 und 188:

Verbreitung: Region: Lombardei (Pro

- Seite 189 und 190:

Entwicklungstrend: Abnehmend Bewert

- Seite 191 und 192:

Sambucana Synonyme: Demontina, Dema

- Seite 193 und 194:

Bestand: 1994: 34'000 Tiere in der

- Seite 195 und 196:

11.2.7. Schafrassen und -population

- Seite 197 und 198:

Kontaktadressen: • Dipartimento Z

- Seite 199 und 200:

• Associazione della Pecora Brina

- Seite 201 und 202:

chiaro). Von den Camosciata comune

- Seite 203 und 204:

Alpweiden. Im Winter werden sie im

- Seite 205 und 206:

Region: Nördliche Lombardei, Lokal

- Seite 207 und 208:

• Dipartimento Zootechniche, Univ

- Seite 209 und 210:

Entwicklungstrend: Stabil Bewertung

- Seite 211 und 212:

11.3. Pferde und Esel 11.3.1. Allge

- Seite 213 und 214:

Verbreitung: Region: Südtirol, Fri

- Seite 215 und 216:

Cavallo Trottatore Synonyme: Trotta

- Seite 217 und 218:

• Pietrain • Spottet (Synonym:

- Seite 219 und 220:

• Die Organisation Slowfood förd

- Seite 221 und 222:

• ENCI - Ente Nazionale della Cin

- Seite 223 und 224:

12. Allgemeiner Bericht zu Kulturpf

- Seite 225 und 226:

Nutzungsprogrammen vor Ort und die

- Seite 227 und 228:

• Ökologische Ausgleichsflächen

- Seite 229 und 230:

• Zusammenführung und Aktualisie

- Seite 231 und 232:

• GUB (französisch: AOC): Die Ge

- Seite 233 und 234:

12.2.2. Beteiligung der Schweiz an

- Seite 235 und 236:

13. Erhaltung von Kulturpflanzen im

- Seite 237 und 238:

Hochstämmer). Kirschen spielten be

- Seite 239 und 240:

Wildobst Es besteht Handlungsbedarf

- Seite 241 und 242:

• Kirschen: 69 Sorten • Pflaume

- Seite 243 und 244:

Organisationstyp: Privat Landschaft

- Seite 245 und 246:

Zusätzliche Absicherung der erhalt

- Seite 247 und 248:

allen voran die Johannisbeere, welc

- Seite 249 und 250:

Folgende Beerenarten sind im Sorten

- Seite 251 und 252:

13.3.3. Handlungsbedarf Inventarisi

- Seite 253 und 254:

Kontaktperson: C. Blaser, F. Manco

- Seite 255 und 256:

13.4.5. Handlungsbedarf Zentralschw

- Seite 257 und 258:

Rhonegebiet inventarisiert. Es best

- Seite 259 und 260:

Teilen der Innerschweiz. Die damali

- Seite 261 und 262:

Adresse Italienische Schweiz: Voce

- Seite 263 und 264:

Adresse: Case postale, 6, 1292 Cham

- Seite 265 und 266:

13.6.3. Handlungsbedarf Suchaktione

- Seite 267 und 268:

Organisationstyp: Staatlich Eidgen

- Seite 269 und 270:

Handlungsbedarf: • Sortengarten i

- Seite 271 und 272:

Die Hülsenfruchtsammlung von Pro S

- Seite 273 und 274:

• Buchweizen wurde traditionell i

- Seite 275 und 276:

Hand sogenannt unbedeutende Arten E

- Seite 277 und 278:

Verarbeitung geprüft. Ein speziell

- Seite 279 und 280:

Die geförderten Sorten stammen aus

- Seite 281 und 282:

im Rahmen des Nationalen Aktionspla

- Seite 283 und 284:

Beschreibung: Die ArGe Bergkräuter

- Seite 285 und 286:

Adresse: Centre de Recherches sur l

- Seite 287 und 288:

Freilichtmuseum Ballenberg Adresse:

- Seite 289 und 290:

Beschreibung: Im Sortengarten Ersch

- Seite 291 und 292:

14.2.2. Züchterverein für ursprü

- Seite 293 und 294:

14.5. Nationale Organisation Schwei

- Seite 295 und 296:

Förderung von international gefäh

- Seite 297 und 298:

Rasse Bestand** Gefährdungsgrad Tr

- Seite 299 und 300:

Handlungsbedarf: Der Handlungsbedar

- Seite 301 und 302:

15.2.3. Gefährdete Rassen aus dem

- Seite 303 und 304:

Kontaktadresse: • Schweizerischer

- Seite 305 und 306:

Verbreitung: Ganze Schweiz Initiati

- Seite 307 und 308:

15.3.3. Anerkannte, nicht gefährde

- Seite 309 und 310:

Der Handlungsbedarf wird nicht wahr

- Seite 311 und 312:

Pfauenziege Synonyme: Prättigauer

- Seite 313 und 314:

• Im Rahmen des nationalen Aktion

- Seite 315 und 316:

2001: ca. 100 Herdbuchtiere bei 12

- Seite 317 und 318:

Frühere Namen: Einsiedler, Entlebu

- Seite 319 und 320:

In Deutschland und Frankreich gibt

- Seite 321 und 322:

Schweizerisches Veredeltes Landschw

- Seite 323 und 324:

• Der 1999 gegründeten ZUN - Zü

- Seite 325 und 326:

und kulturelle Erbe weiterzüchten

- Seite 327 und 328:

Bestand: 2001: 80-100 reinrassige V

- Seite 329 und 330:

16. Fürstentum Liechtenstein 16. 1

- Seite 331 und 332:

• Landesverwaltung des Fürstentu

- Seite 333 und 334:

17. Allgemeiner Bericht zu Kulturpf

- Seite 335 und 336:

ekommen sie von staatlicher Seite a

- Seite 337 und 338:

Leiter der Genbank: Prof. Dr. Andre

- Seite 339 und 340:

Beta Arbeitsgruppe: Partner in Deut

- Seite 341 und 342:

GEN RES #34-#45: Kartoffel Sub-Koor

- Seite 343 und 344:

Kontakt: Bundesgeschäftsstelle, Me

- Seite 345 und 346:

18. Portraits von Organisationen, I

- Seite 347 und 348:

erwähnen (RSG der LWK in Hannover

- Seite 349 und 350:

grösste Aufmerksamkeit. Die Erhalt

- Seite 351 und 352:

Beschreibung: Anton Bauer in Jarzt

- Seite 353 und 354:

Organisationstyp: parastaatlich Akt

- Seite 355 und 356:

-Untersuchungsauftrag (MLR Baden-W

- Seite 357 und 358:

18.2.4. Handlungsbedarf Im bayerisc

- Seite 359 und 360:

Im östlichen Alpenraum wurden Mohr

- Seite 361 und 362:

Es wäre dringend nötig, diesen Or

- Seite 363 und 364:

Institut für Pflanzengenetik und K

- Seite 365 und 366:

Alpenraum vorhanden. Bei der Erbse

- Seite 367 und 368:

Winterweizen für Gebirgs- und rauh

- Seite 369 und 370:

Institut für biologisch-dynamische

- Seite 371 und 372:

lungen enthalten praktisch keine Pf

- Seite 373 und 374:

Bundesanstalt für Züchtungsforsch

- Seite 375 und 376:

Leiterin: Evelin Willner Kontaktper

- Seite 377 und 378:

Adresse: Bayerisches Staatsminister

- Seite 379 und 380:

• Allgäuer Herdbuchgesellschaft,

- Seite 381 und 382:

• Diese Rasse wird durch das Bund

- Seite 383 und 384:

• Züchterische Betreuung und Her

- Seite 385 und 386:

Gelbvieh Initiativen: • Kryokonse

- Seite 387 und 388:

• Weil es sich um eine grenzüber

- Seite 389 und 390:

• Slowenien: Mag. Drago Kompan, U

- Seite 391 und 392:

20.5. Tauben 20.5.1. Autochthone Ta

- Seite 393 und 394:

21. Allgemeiner Bericht zu Kulturpf

- Seite 395 und 396:

Die Sammlung des Amtes der Tiroler

- Seite 397 und 398:

verloren, wird auch unweigerlich di

- Seite 399 und 400:

Gemüse inklusive Zierpflanzen und

- Seite 401 und 402:

• Zwiebel (Allium cepa): Gelbe La

- Seite 403 und 404:

- Amt der Tiroler Landesregierung,

- Seite 405 und 406:

Weitere Informationen finden sich a

- Seite 407 und 408:

vorhandenen Sortengärten sind nich

- Seite 409 und 410:

22. Portraits von Organisationen, I

- Seite 411 und 412:

22.1.5. Akteure Arche Noah Adresse:

- Seite 413 und 414:

Organisationstyp: Nicht-Regierungs-

- Seite 415 und 416:

22.2.2. Traditionell angebaute Rebe

- Seite 417 und 418:

Von Gatersleben (D) ging eine Samme

- Seite 419 und 420:

Aktiv seit: 1980 Anzahl Mitarbeiter

- Seite 421 und 422:

erwies sich als identisch mit dem a

- Seite 423 und 424:

Versuchsstation für Spezialkulture

- Seite 425 und 426:

Alpenraum. Solche Nacktgersten wurd

- Seite 427 und 428:

Dinkel (Triticum spelta) 10 Sorten

- Seite 429 und 430:

Langzeiterhaltung: ja 22.7. Heilpfl

- Seite 431 und 432:

traditionell im österreichischen A

- Seite 433 und 434:

23. Allgemeiner Bericht zu Nutztier

- Seite 435 und 436:

23.3.4. Aufgabe der Landesverbände

- Seite 437 und 438:

24. Nutztierrassen im österreichis

- Seite 439 und 440:

• Österreichisches Gelbvieh •

- Seite 441 und 442:

• Kärntner Blondviehzuchtverein,

- Seite 443 und 444:

• Der VEGH ist nicht mehr für di

- Seite 445 und 446:

1999: 392 weibliche und 8 männlich

- Seite 447 und 448:

• Verband niederösterreichischer

- Seite 449 und 450:

• Der Verband niederösterreichis

- Seite 451 und 452:

Hintergrund: Wollschweine werden au

- Seite 453 und 454:

24.4.3. Gängige Schweinerassen in

- Seite 455 und 456:

• Italien: Verband Südtiroler Kl

- Seite 457 und 458:

Bestand: 2000: ca. 40 Muttertiere b

- Seite 459 und 460:

Bewertung: Endangered Handlungsbeda

- Seite 461 und 462:

Jahrhundert neben dem Hauptverbreit

- Seite 463 und 464:

Steirische Scheckenziege Hintergrun

- Seite 465 und 466:

Handlungsbedarf: Der Handlungsbedar

- Seite 467 und 468:

• Dänemark: Kennel Pinschergarde

- Seite 469 und 470:

Kärntner Biene Synonyme: Graue Kra

- Seite 471 und 472:

Naturwissenschaft und Technologie f

- Seite 473 und 474:

AJDA - Drustvo za biolosko-dinamicn

- Seite 475 und 476:

Kartoffel Arbeitsgruppe: Partner in

- Seite 477 und 478:

26. Portraits von Organisationen, I

- Seite 479 und 480:

Beschreibung: Die Union of Slovenia

- Seite 481 und 482:

Sorten zu finden, da sie häufig se

- Seite 483 und 484:

Lokalsorte gezüchtet wurde. Danebe

- Seite 485 und 486:

Union of Slovenian Organic Farmers

- Seite 487 und 488:

mit dem Sortiment aus dem österrei

- Seite 489 und 490:

26.5.3. Übersicht zu den Akteuren

- Seite 491 und 492:

Organisationstyp: parastaatlich Akt

- Seite 493 und 494:

Direktor: Slavko Gliha Kontaktperso

- Seite 495 und 496:

Von den in der offiziellen Sortenli

- Seite 497 und 498:

für die Haltung im Ursprungsgebiet

- Seite 499 und 500:

• Slovene Association of Small Ru

- Seite 501 und 502:

28.2. Rinder 28.2.1. Allgemeine Inf

- Seite 503 und 504:

28.3.2. Autochthone Pferderassen Li

- Seite 505 und 506:

Hintergrund: Die Posavski Pferde si

- Seite 507 und 508:

Es existiert kein Erhaltungsprogram

- Seite 509 und 510:

• University of Ljubljana (s. unt

- Seite 511 und 512:

28.7. Hunde 28.7.1. Allgemeine Info

- Seite 513 und 514:

Kontaktadressen: • University of

- Seite 515 und 516:

genetischen Marker zu finden, welch

- Seite 517 und 518:

(16bis, Boulevard Cote Blatin, 6300

- Seite 519 und 520:

- Recchia, E.; Parente, A.: La dive

- Seite 521 und 522:

59) Gandini, G.; Caroli, A.; Catell

- Seite 523 und 524:

• Pro Specie Rara: Herbstaktion S

- Seite 525 und 526:

77) Deutsche Gesellschaft für Züc

- Seite 527 und 528:

106) Körber-Grohne, U.: Nutzpflanz

- Seite 529 und 530:

• Kainz, W.: Österreichische Gen

- Seite 531 und 532:

151) Kompan, D.; Salehar, A.; Holcm

- Seite 533:

• Finger, K.H.: Hirten- und Hüte

![Busha AL 2013 [Kompatibilitätsmodus] - Agrobiodiversity-Net](https://img.yumpu.com/35252125/1/190x135/busha-al-2013-kompatibilitatsmodus-agrobiodiversity-net.jpg?quality=85)