Ulrike Hamm - H. TH. WENNER · Antiquariat

Ulrike Hamm - H. TH. WENNER · Antiquariat

Ulrike Hamm - H. TH. WENNER · Antiquariat

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

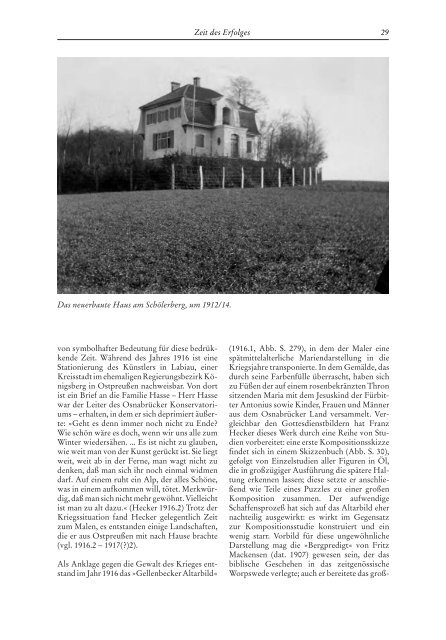

Das neuerbaute Haus am Schölerberg, um 1912/14.<br />

von symbolhafter Bedeutung für diese bedrükkende<br />

Zeit. Während des Jahres 1916 ist eine<br />

Stationierung des Künstlers in Labiau, einer<br />

Kreisstadt im ehemaligen Regierungsbezirk Königsberg<br />

in Ostpreußen nachweisbar. Von dort<br />

ist ein Brief an die Familie Hasse – Herr Hasse<br />

war der Leiter des Osnabrücker Konservatoriums<br />

– erhalten, in dem er sich deprimiert äußerte:<br />

»Geht es denn immer noch nicht zu Ende?<br />

Wie schön wäre es doch, wenn wir uns alle zum<br />

Winter wiedersähen. ... Es ist nicht zu glauben,<br />

wie weit man von der Kunst gerückt ist. Sie liegt<br />

weit, weit ab in der Ferne, man wagt nicht zu<br />

denken, daß man sich ihr noch einmal widmen<br />

darf. Auf einem ruht ein Alp, der alles Schöne,<br />

was in einem aufkommen will, tötet. Merkwürdig,<br />

daß man sich nicht mehr gewöhnt. Vielleicht<br />

ist man zu alt dazu.« (Hecker 1916.2) Trotz der<br />

Kriegssituation fand Hecker gelegentlich Zeit<br />

zum Malen, es entstanden einige Landschaften,<br />

die er aus Ostpreußen mit nach Hause brachte<br />

(vgl. 1916.2 – 1917(?)2).<br />

Als Anklage gegen die Gewalt des Krieges entstand<br />

im Jahr 1916 das »Gellenbecker Altarbild«<br />

Zeit des Erfolges 29<br />

(1916.1, Abb. S. 279), in dem der Maler eine<br />

spätmittelalterliche Mariendarstellung in die<br />

Kriegsjahre transponierte. In dem Gemälde, das<br />

durch seine Farbenfülle überrascht, haben sich<br />

zu Füßen der auf einem rosenbekränzten Thron<br />

sitzenden Maria mit dem Jesuskind der Fürbitter<br />

Antonius sowie Kinder, Frauen und Männer<br />

aus dem Osnabrücker Land versammelt. Vergleichbar<br />

den Gottesdienstbildern hat Franz<br />

Hecker dieses Werk durch eine Reihe von Studien<br />

vorbereitet: eine erste Kompositionsskizze<br />

findet sich in einem Skizzenbuch (Abb. S. 30),<br />

gefolgt von Einzelstudien aller Figuren in Öl,<br />

die in großzügiger Ausführung die spätere Haltung<br />

erkennen lassen; diese setzte er anschließend<br />

wie Teile eines Puzzles zu einer großen<br />

Komposition zusammen. Der aufwendige<br />

Schaffensprozeß hat sich auf das Altarbild eher<br />

nachteilig ausgewirkt: es wirkt im Gegensatz<br />

zur Kompositionsstudie konstruiert und ein<br />

wenig starr. Vorbild für diese ungewöhnliche<br />

Darstellung mag die »Bergpredigt« von Fritz<br />

Mackensen (dat. 1907) gewesen sein, der das<br />

biblische Geschehen in das zeitgenössische<br />

Worpswede verlegte; auch er bereitete das groß-