Detroit / dérive - Zeitschrift für Stadtforschung, Heft 70 (1/2018)

Das Schicksal der Stadt Detroit erhält seit Jahren große, wenn auch meist oberflächliche Aufmerksamkeit: Von der Ästhetisierung des Verfalls der Stadt, der sich so attraktiv in Coffeetable-Books darstellen lässt – Stichwort Ruin Porn –, über den Versuch mit Creative Industries oder Urban Farming ökonomische Impulse zu setzen bis zur Berichterstattung über den Konkurs der Stadt. Das dominante Narrativ von Detroit wiederholt sich in diesen Darstellungen und oszilliert zwischen den Polen Verfall und Wiederauferstehung. Der gesellschaftspolitische Kontext und die Ursachen für diese Entwicklungen sind im Detail weit weniger bekannt. Der Aufgabe, das zu ändern, stellt sich die dérive-Schwerpunktausgabe »Detroit«. Hier erhältlich: https://shop.derive.at/collections/einzelpublikationen/products/heft-70.

Das Schicksal der Stadt Detroit erhält seit Jahren große, wenn auch meist oberflächliche Aufmerksamkeit: Von der Ästhetisierung des Verfalls der Stadt, der sich so attraktiv in Coffeetable-Books darstellen lässt – Stichwort Ruin Porn –, über den Versuch mit Creative Industries oder Urban Farming ökonomische Impulse zu setzen bis zur Berichterstattung über den Konkurs der Stadt. Das dominante Narrativ von Detroit wiederholt sich in diesen Darstellungen und oszilliert zwischen den Polen Verfall und Wiederauferstehung. Der gesellschaftspolitische Kontext und die Ursachen für diese Entwicklungen sind im Detail weit weniger bekannt. Der Aufgabe, das zu ändern, stellt sich die dérive-Schwerpunktausgabe »Detroit«. Hier erhältlich: https://shop.derive.at/collections/einzelpublikationen/products/heft-70.

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Jan — März <strong>2018</strong><br />

N o <strong>70</strong><br />

<strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Stadtforschung</strong><br />

<strong>dérive</strong><br />

<strong>dérive</strong><br />

DETROIT<br />

ISSN 1608-8131<br />

8 euro<br />

<strong>dérive</strong>

Editorial<br />

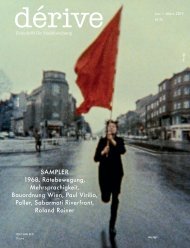

100 Jahre Oktober Revolution, 100 Jahre Republik Österreich,<br />

50 Jahre 1968, 200. Geburtstag von Karl Marx, 50 Jahre<br />

Le droit à la ville (Recht auf Stadt) … Die letzten und die kommenden<br />

Monate sind von zahlreichen Gedenk- und Jahrestagen<br />

geprägt. Über ein Ereignis, das vor 50 Jahren stattfand, hat die<br />

Regisseurin Kathrin Bygelow einen Film gedreht, der gerade<br />

in unseren Kinos gelaufen ist: <strong>Detroit</strong>. Im Juli 1967 fanden in<br />

<strong>Detroit</strong> Riots statt, bei denen sich nach einer Razzia in einer<br />

illegalen Bar Frustration und Zorn gegen den tief verwurzelten<br />

Rassismus, die immense Ungleichheit und die gesellschaftlich<br />

tolerierte Polizeibrutalität ihren Weg bahnten. Die auch als<br />

12th Street Riot in die Annalen der Stadt eingegangenen Ausschreitungen<br />

kosteten 43 Menschen das Leben, über 1.000<br />

Menschen wurden verletzt und mehr als 7.000 verhaftet. Die<br />

Stadt hatte damals schon viel von ihrem Glanz verloren. Zigtausende<br />

Arbeitsplätze in der Automobilindustrie waren aus der<br />

Stadt verschwunden, Arbeitslosigkeit, Armut, elende Wohnverhältnisse<br />

und Polizeibrutalität kennzeichneten den Alltag eines<br />

großen Teils der Bevölkerung. Betroffen waren vor allem die<br />

Schwarzen BewohnerInnen <strong>Detroit</strong>s, die damals 40 Prozent<br />

der Bevölkerung ausmachten, heute sind es 80.<br />

<strong>Detroit</strong> ist das Thema des Schwerpunkts in diesem<br />

<strong>Heft</strong>. Das Schicksal der Stadt erhält seit Jahren große, wenn<br />

auch meist oberflächliche Aufmerksamkeit: Von der Ästhetisierung<br />

des Verfalls der Stadt, der sich so attraktiv in Coffeetable-Books<br />

darstellen lässt – Stichwort Ruin Porn –, über den<br />

Versuch mit Creative Industries oder Urban Farming ökonomische<br />

Impulse zu setzen bis zur Berichterstattung über den<br />

Konkurs der Stadt. Das dominante Narrativ von <strong>Detroit</strong> wiederholt<br />

sich in den Darstellungen und oszilliert zwischen den<br />

Polen Verfall und Wiederauferstehung. Der gesellschaftspolitische<br />

Kontext und die Erklärungen da<strong>für</strong>, wie aus <strong>Detroit</strong><br />

Destroit werden konnte, wie die Stadt nicht ganz unpassend<br />

gelegentlich genannt wird, sind im Detail weit weniger bekannt.<br />

Dem Niedergang der Stadt liegt tatsächlich ein Akt der Zerstörung<br />

zugrunde, der sich – wie in zahlreichen anderen<br />

Städten auch – auf Rassismus gründet. Der so genannte White<br />

Flight aus den heterogenen Innenstädten in die homogenen<br />

Vorstädte wäre ohne rassistische Praktiken im Immobilienhandel<br />

oder bei der Kreditvergabe, kombiniert mit einer spezifischen<br />

Steuerpolitik, nicht möglich gewesen.<br />

Der von Lucas Pohl betreute Schwerpunkt in dieser<br />

Ausgabe von <strong>dérive</strong> versammelt Beiträge zu unterschiedlichen<br />

Aspekten von <strong>Detroit</strong>s urbaner Gesellschaft: Nach der Einleitung<br />

zum Schwerpunkt stellt der <strong>Detroit</strong>er Geograf Joshua<br />

Ackers die oben genannten gesellschaftlichen und ökonomischen<br />

Entwicklungen in einem historischen Abriss der letzten<br />

Jahrzehnte der Stadt dar und analysiert die aktuelle Situation<br />

im Zeitalter der Austeritätspolitik.<br />

Eine der sehr konkreten Auswirkungen der neoliberalen Sparprogramme<br />

ist die Wasserversorgung der Bewohner und<br />

Bewohnerinnen <strong>Detroit</strong>s. Seit 2014 wurde über 100.000 Haushalten<br />

das Wasser abgedreht, weil sich die BewohnerInnen<br />

nicht mehr in der Lage sehen, ihre Rechnungen zu bezahlen.<br />

(In Österreich wird übrigens jedes Jahr rund 28.000 Haushalten<br />

wegen offener Rechnungen der Strom abgedreht.) Die<br />

Community-Organisation We the People kämpft seit Jahren<br />

gegen diese Politik und informiert in ihrem Beitrag <strong>für</strong> diesen<br />

Schwerpunkt über die Situation.<br />

Lucas Pohl wirft in seiner Auseinandersetzung mit<br />

<strong>Detroit</strong> auch einen Blick auf einige der stadtprägenden Wolkenkratzer,<br />

die <strong>für</strong> ihn den Fall und Wiederaufstieg sowie die<br />

Machtverhältnisse in der Stadt beispielhaft verkörpern. Darüber<br />

hinaus macht er sich Gedanken um Fragen nach Zeit und<br />

Vergänglichkeit in einer Stadt, die sich wie kaum eine andere<br />

mit ihrem Untergang konfrontiert sah und sieht.<br />

Kerstin Niemann und Alexa Färber sprechen in einem<br />

Interview mit dem Fotografen Camilo José Vergara, der <strong>Detroit</strong><br />

seit mehreren Jahrzehnten fotografisch dokumentiert. Durch<br />

seine Arbeit ist er zu einem Chronisten der Stadt geworden, der<br />

im Gegensatz zu anderen FotografInnen keine Ruin-Porn-<br />

Coffeetable-Books produziert, indem er den Verfall ästhetisch<br />

in Szene setzt, sondern mit seinem Schaffen einen stadtforscherischen<br />

Zugang verfolgt.<br />

Medial wird <strong>Detroit</strong> mit Blick auf die Kunstszene immer<br />

wieder als neues New York oder neues Berlin gehandelt. Nora<br />

Küttel zeigt in ihrem Beitrag, wie es um die Lebensrealität<br />

der Künstler und Künstlerinnen zwischen Kommodifizierung,<br />

Gentrifizierung, sozialem Engagement und Vereinnahmung<br />

tatsächlich steht und wie viel – oder wie wenig – die nach Aufmerksamkeit<br />

heischenden Das-Neue…-Schlagzeilen mit der<br />

Realität der Stadt zu tun haben.<br />

Auch Scott Hocking ist Künstler in <strong>Detroit</strong> und hat <strong>für</strong><br />

<strong>dérive</strong> einen Essay verfasst, in dem er erzählt, wie er in der<br />

Stadt aufgewachsen ist, sie immer wieder durchwandert hat,<br />

wie er begonnen hat sich künstlerisch mit ihr auseinanderzusetzen<br />

und sie nachts fotografisch dokumentiert.<br />

Der Magazinteil bringt einen Beitrag des Hamburger<br />

Urbanisten Michael Ziehl, der sich am Beispiel des Hamburger<br />

Gängeviertels, in dem er selbst seit langer Zeit aktiv ist, ansieht,<br />

wie es um die äußerst schwierigen Kooperationen zwischen<br />

BürgerInnen und Stadtverwaltungen steht.<br />

Das Kunstinsert von Cäcilia Brown trägt den schönen<br />

Titel Ausschweifendes Reden ist ein schöner Laster und zeigt<br />

u.a. einen raketenförmigen Anhänger, der dem Wiener Wagenplatz<br />

Treibstoff als Toilette dient.<br />

Christoph Laimer<br />

01

»Das Durchstreifen<br />

von Wolkenkratzern steht<br />

somit sinnbildlich <strong>für</strong> das Erleben<br />

dessen, wie sich Machtverhältnisse in der Architektur<br />

einer Stadt niederschlagen.«<br />

Lucas Pohl auf S. 13 in dieser Ausgabe.<br />

ANGEBOT: ABONNEMENT + BUCH*<br />

8 Ausgaben (2 Jahre) <strong>dérive</strong> um 48,–/68,– Euro (Österr./Europa)<br />

inkl. ein Exemplar von:<br />

Situationistische Internationale<br />

Der Beginn einer Epoche<br />

Einleitung Roberto Ohrt<br />

Hamburg: Edition Nautilus<br />

320 Seiten, ca. 20 Euro<br />

oder<br />

David Graeber<br />

Direkte Aktion<br />

Hamburg: Edition Nautilus<br />

352 Seiten, ca. 28 Euro<br />

Diesmal stehen zwei Bücher der Edition Nautilus zur Auswahl. David Graebers<br />

Direkte Aktion ist eine »ethnografische Studie der Bewegung <strong>für</strong> globale Gerechtigkeit«.<br />

Der Beginn einer Epoche versammelt zentrale Texte der Situationistischen Internationale<br />

wie Die Theorie des Umherschweifens oder Formular <strong>für</strong> einen neuen Urbanismus.<br />

*Solange der Vorrat reicht!<br />

Bestellungen an: bestellung@derive.at<br />

David Graebers Buch versenden wir aufgrund der<br />

hohen Portokosten nur in Österreich.<br />

<strong>dérive</strong><br />

<strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Stadtforschung</strong><br />

www.derive.at<br />

www.facebook.com/derivemagazin

Inhalt<br />

01<br />

Editorial<br />

CHRISTOPH LAIMER<br />

Schwerpunkt<br />

04 — 05<br />

Eine STADT im Zerfall<br />

Vorwort zum Schwerpunkt <strong>Detroit</strong><br />

LUCAS POHL<br />

06 — 12<br />

The DECLINE of <strong>Detroit</strong> in Three ACTS<br />

JOSHUA ACKERS<br />

13 — 18<br />

Die unsterbliche STADT: Das UNBEHAGEN<br />

in den Wolkenkratzern von <strong>Detroit</strong><br />

LUCAS POHL<br />

19 — 26<br />

TRACKING the Transformation of <strong>Detroit</strong>’s<br />

Cultural Heritage<br />

Interview with the photographer CAMILO<br />

JOSÉ VERGARA<br />

ALEXA FÄRBER,<br />

KERSTIN NIEMANN<br />

27 — 31<br />

ART for whose SAKE? Zwischen<br />

Kommodifizerung, Gentrification und<br />

sozialem Engagement<br />

NORA KÜTTEL<br />

37 — 42<br />

<strong>Detroit</strong> Nights<br />

SCOTT HOCKING<br />

43 — 45<br />

MAPPING the Water CRISIS<br />

WE THE PEOPLE OF DETROIT<br />

COMMUNITY RESEARCH COLLECTIVE<br />

Kunstinsert<br />

32 — 36<br />

CÄCILIA BROWN<br />

Ausschweifendes Reden ist ein<br />

schöner Laster<br />

Magazin<br />

46 — 50<br />

Zukunftsfähigkeit durch Kooperation –<br />

Ein Laborbericht aus dem Gängeviertel<br />

MICHAEL ZIEHL<br />

Besprechungen<br />

51 — 55<br />

Die neuen Munizipalismen. Soziale<br />

Bewegungen und die Regierung der Städte.<br />

All that is Solid Melts into Air — An Alternative<br />

S. 52<br />

History of the City<br />

Dos Naye Lebn – Birobidschan, das Jerusalem<br />

S. 53<br />

am fernöstlichen Amur<br />

S. 54<br />

Diese Wildnis hat Kultur<br />

S. 55<br />

Das Ringen um die nackte Existenz<br />

60<br />

IMPRESSUM<br />

–<br />

<strong>dérive</strong> – Radio <strong>für</strong> <strong>Stadtforschung</strong><br />

Jeden 1. Dienstag im Monat von<br />

17.30 bis 18 Uhr in Wien auf ORANGE 94.0<br />

oder als Webstream http://o94.at/live.<br />

Sendungsarchiv: http://cba.fro.at/series/1235<br />

S. 51<br />

03

LUCAS POHL<br />

Eine STADT<br />

im Zerfall<br />

Vorwort zum Schwerpunkt <strong>Detroit</strong><br />

»Das Phänomen Stadt zerfällt, indem es sich entfaltet«<br />

— Henri Lefebvre<br />

Foto — Scott Hocking<br />

Das Vorwort zu einem Themenheft über <strong>Detroit</strong> zu schreiben gestaltet sich in etwa so schwer,<br />

wie die Gestaltung eines solchen Schwerpunktes. Schließlich wurde kaum eine Stadt innerhalb<br />

und außerhalb der <strong>Stadtforschung</strong> aus so vielen Gründen herangezogen, um urbane Phänomene<br />

in der Geschichte und Gegenwart zu erörtern, dass sich bei einer Zusammenstellung an<br />

Beiträgen über <strong>Detroit</strong> notwendig die Frage stellt, wie sich die einzelnen Texte zu einem großen<br />

Ganzen verknüpfen lassen.<br />

Als Hochburg der Automobilindustrie avancierte <strong>Detroit</strong> unter der Federführung von<br />

Henri Ford im 20. Jahrhundert zu einer der prosperierendsten und wohlhabendsten Städte der<br />

USA. Im Zuge der Krise des Fordismus und politischen Unruhen schrumpfte <strong>Detroit</strong> seit den<br />

1950er Jahren schließlich sukzessive um über die Hälfte der Bevölkerung. Zeitweise verließ alle<br />

48 Minuten eine Familie die Stadt, wie Joshua Akers in seinem überblicksartigen Abriss von <strong>Detroit</strong>s<br />

Entwicklung <strong>für</strong> diesen Schwerpunkt festhält. Nachdem das Bild der Stadt <strong>für</strong> einige Zeit<br />

vor allem durch ausgestorbene Wohnviertel, leere Straßenzüge und verfallene Wolkenkratzer<br />

geprägt war, sorgte der Zuzug von jungen Kreativen <strong>für</strong> einen erneuten Imagewandel. Die Stadt<br />

erfindet sich neu und wird zu einem Anziehungspunkt des Do-It-Yourself-Urbanismus. Dieses<br />

Comeback bringt jedoch einige millionenschwere Investments und Spekulationsvorhaben mit<br />

sich. Ganze Viertel werden abgerissen, neugebaut und saniert, um Platz zu machen <strong>für</strong> ein neues<br />

04<br />

<strong>dérive</strong> N o <strong>70</strong> — <strong>Detroit</strong>

<strong>Detroit</strong>, dessen Ausmaße sich zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch nicht vorhersagen lassen, doch<br />

von Nora Mariella Küttel in ihrem Beitrag bereits passend mit der Frage Whose <strong>Detroit</strong>? infrage<br />

gestellt werden.<br />

Da ein <strong>Heft</strong> zu <strong>Detroit</strong> eventuell nahelegt, dass hier ein repräsentatives Bild von der Stadt<br />

gezeichnet werden würde, möchte ich eingangs da<strong>für</strong> sensibilisieren, wie unmöglich es ist, ein<br />

solches Bild zu entwerfen. Längst sind die Zeiten vorbei, in denen Synonyme, wie Motor City<br />

oder Motown herhalten konnten, um <strong>Detroit</strong> hinlänglich zu bezeichnen und auch das Gerede<br />

von <strong>Detroit</strong> als sterbender Stadt hat ausgedient. <strong>Detroit</strong> Is No Dry Bones, um den Titel des<br />

neuen Buchs von Camilo José Vergara zu zitieren. Vergara, der in einem Interview mit Alexa<br />

Färber und Kerstin Niemann in dieser Ausgabe darüber reflektiert, wie er die Stadt seit über 25<br />

Jahren dokumentarisch begleitet, gehörte zu den ersten Fotografen, die den Ruinen <strong>Detroit</strong>s ihre<br />

Aufmerksamkeit schenkten. Doch auch wenn der Verfall immer noch omnipräsent das Stadtbild<br />

prägt und bis heute ganze Viertel verfallen und weggerissen werden, stehen gerade in der Innenstadt<br />

<strong>Detroit</strong>s frisch sanierte Hochhäuser und Wohnbauten bereit, um Zugezogene willkommen<br />

zu heißen. Wo vor ein paar Jahren noch Wohnviertel waren, finden sich nun großzügige Grünflächen<br />

und zwischen Ateliers, Cafés und urbanen Gärten wirken Armut und Obdachlosigkeit, die<br />

vor einiger Zeit noch ausschlaggebend <strong>für</strong> die Debatten rund um <strong>Detroit</strong> waren, heute eher wie<br />

Randerscheinungen. Diesen zunehmend unsichtbar werdenden AkteurInnen der Stadt widmet<br />

sich Scott Hocking in seinem essayistischen Beitrag. Der Künstler baut seit Jahren Skulpturen<br />

an verlassenen Orten <strong>Detroit</strong>s und gibt einen einzigartigen Einblick in seine nächtliche Arbeit in<br />

den Ruinen.<br />

<strong>Detroit</strong> ist die Stadt der Widersprüche. Vielleicht ist sie gerade deshalb in den letzten Jahren<br />

zu einem Spielfeld <strong>für</strong> die kritische <strong>Stadtforschung</strong> geworden. Während die Geisterstadt zu<br />

einem ikonischen Beweis <strong>für</strong> die Endlichkeit der kapitalistischen Stadtentwicklung wurde, liefern<br />

die großangelegten Gentrifizierungsprozesse und neoliberale Austeritätspolitik gegenwärtig vor<br />

allem das Material <strong>für</strong> kritische Reflexionen über aktuelle Trends der kapitalistischen Stadtentwicklung.<br />

Wo sich gestern noch wie nirgends sonst über die Postapokalypse fantasieren ließ,<br />

schreitet heute bereits mit aller Beharrlichkeit die Wiederherstellung des Status Quo voran – ein<br />

Gegensatz, dem ich mich in meinem Beitrag zu diesem <strong>Heft</strong> durch einen Blick auf die Wolkenkratzerarchitektur<br />

<strong>Detroit</strong>s gewidmet habe.<br />

Über die Schwierigkeit, eine einheitliche Erzählung von der Stadt zu liefern, löst <strong>Detroit</strong><br />

damit auf eindrucksvolle Weise ein, was Henri Lefebvre in seiner programmatischen Schrift<br />

La Révolution urbaine aus den 19<strong>70</strong>er Jahren als Ausgangspunkt <strong>für</strong> das künftige Denken der<br />

<strong>Stadtforschung</strong> in Aussicht stellte: die Annahme einer Unmöglichkeit von der Stadt als Ding<br />

sprechen zu können. Während Lefebvres These jedoch vor allem darauf zielte, die Stadt nicht<br />

mehr als lokal abgrenzbaren Gegenstand, sondern als global wirkmächtigen Urbanisierungsprozess<br />

zu verstehen, sensibilisiert <strong>Detroit</strong> <strong>für</strong> eine andere Tragweite dieser Unmöglichkeit. Die<br />

Stadt wird zum Unding, doch nicht, weil sie sich grenzenlos ausbreitet, sondern weil sie keine<br />

Einheit darstellt – weder heute noch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte.<br />

Was uns <strong>Detroit</strong> lehrt, ist die inhärente Widersprüchlichkeit des Urbanen. In <strong>Detroit</strong> zerfallen<br />

mehr als die Gebäude, das Phänomen Stadt selbst zerfällt. Sobald man versucht die Stadt<br />

auf den Begriff zu bringen, entzieht sich ein Teil von ihr dieses Zugriffs. Von <strong>Detroit</strong> sprechen<br />

heißt demnach immer auch nicht von <strong>Detroit</strong> zu sprechen. Wie eine glibberige Masse lässt sich<br />

die Stadt nicht festhalten, sodass sie keine zusammenhängende Geschichte, sondern nur einen<br />

Flickenteppich an inkompatiblen Versatzstücken liefert. Anstelle eines übergeordneten Rahmens,<br />

geben die Texte zum Schwerpunkt <strong>Detroit</strong> einen Einblick in die unterschiedlichen und<br />

teils paradoxen Wirklichkeiten der Stadt, versammelt von ForscherInnen und KünstlerInnen aus<br />

<strong>Detroit</strong> und anderswo. Und weil kein Bild und kein Text repräsentativ da<strong>für</strong>steht, was <strong>Detroit</strong> im<br />

Kern ausmacht – weil jedes Narrativ vernachlässigt, ausblendet oder schlicht vergisst – lässt die<br />

Zusammenstellung von Texten, die dieses Themenheft vereint, auch keinen anderen Rahmen zu<br />

als den Namen der Stadt selbst.<br />

Lucas Pohl ist Doktorand am Institut <strong>für</strong> Humangeographie der Goethe Universität Frankfurt<br />

am Main. Er promoviert zum Leerstand und Verfall von Wolkenkratzern und analysiert in<br />

diesem Zusammenhang, welche Konsequenzen von solchen Objekten in unterschiedlichen<br />

Städten ausgehen. Allgemeiner interessiert er sich <strong>für</strong> eine Vermittlung von Philosophie,<br />

Psychoanalyse und <strong>Stadtforschung</strong> mit Fokus auf den Arbeiten von Jacques Lacan, Henri<br />

Lefebvre, Alain Badiou und Slavoj Žižek.<br />

Lucas Pohl — Eine STADT im Zerfall<br />

05

JOSHUA AKERS<br />

The DECLINE<br />

of <strong>Detroit</strong> in<br />

Three ACTS<br />

housing, austerity, deindustrialization,<br />

subsidies, eviction, racism, suburbs, speculation<br />

Series: Hope starts here;<br />

All photos — Romain Blanquart<br />

On a hot humid day in the middle of August, seven members of <strong>Detroit</strong> Eviction<br />

Defense quickly packed boxes and loaded a moving truck on the east side of <strong>Detroit</strong>.<br />

They were aiding a single-mother and her three children who were losing their home<br />

less than seven months after agreeing to purchase it on a land contract. This house, a<br />

three-bedroom colonial in the rough and tumble wilds of a long-neglected neighborhood,<br />

was to be a home for the Morgan family. A site of stability, as Ms. Morgan’s<br />

children chased their aspirations for higher education and a better life. Instead, they<br />

now had no place to live just three weeks before the start of the school year. As the<br />

truck was being loaded it was unclear where they would go.<br />

06<br />

<strong>dérive</strong> N o <strong>70</strong> — <strong>Detroit</strong>

LUCAS POHL<br />

Architektur, Stadtgeschichte, Ruin Porn, Wolkenkratzer,<br />

Unsterblichkeit, Machtverhältnisse<br />

Die unsterbliche<br />

STADT<br />

Das UNBEHAGEN in<br />

den Wolkenkratzern von <strong>Detroit</strong><br />

Der Book Tower wurde 1926 als <strong>Detroit</strong>s höchstes Gebäude<br />

eröffnet. Foto: Scott Hocking.<br />

1<br />

Inwiefern Lefebvres<br />

Lesart mit einer<br />

psychoanalytischen<br />

Sichtweise auf (vertikale)<br />

Architektur korrespondiert,<br />

habe ich in einem anderen<br />

Beitrag näher erläutert<br />

(Pohl <strong>2018</strong>).<br />

Die Psyche der Stadt<br />

Kaum etwas zeugt derart eindrucksvoll vom Aufstieg,<br />

Fall und Wiederaufstieg <strong>Detroit</strong>s wie dessen Wolkenkratzer.<br />

Während zehntausende Gebäude in den letzten Jahren verfallen,<br />

verbrannt und weggerissen worden sind, verweilen sie als<br />

Zeugen einer Stadt, die einmal zu den reichsten und prosperierenden<br />

Metropolen der Welt gehörte; die durch Schlagzeilen als<br />

ärmste, kriminellste und schließlich sterbende Stadt weltweit<br />

Berühmtheit erlangt hat; und die vielleicht eines Tages als<br />

umfangreichstes Projekt einer städtischen Wiederauferstehung<br />

in die Stadtentwicklungsgeschichte eingehen wird.<br />

Während sich ein Großteil der gebauten Umwelt stetig<br />

verändert, wohnt Wolkenkratzern eine eigenartige Zeitlosigkeit<br />

inne. Doch nur, weil wir uns durch sie einen Zugang zur<br />

Geschichte einer Stadt verschaffen können, sollte nicht vergessen<br />

werden, dass uns solch schlafende Giganten nicht einfach<br />

die Geschichte der Stadt erzählen. Weder erhalten wir durch sie<br />

einen allgemeinen Blick auf die städtische Geschichte, noch ist<br />

es eine beliebige Geschichte, die Wolkenkratzer erzählen. Wolkenkratzer<br />

sind architektonische Manifestationen von Größe<br />

und Imposanz und somit von Grund auf Ausdruck und<br />

Zeugnis eines politischen Stadtverhältnisses. Henri Lefebvre<br />

führt an einer Stelle seines Hauptwerkes La production de<br />

l‘espace in einem psychoanalytisch inspirierten Vokabular aus:<br />

»Die arrogante Vertikalität von Wolkenkratzern ... führt ein<br />

phallisches oder genauer ein phallokratisches Element in den<br />

Bereich des Visuellen ein; der Zweck dieser Darstellung,<br />

diesem Bedürfnis zu beeindrucken, ist, den Zuschauenden<br />

einen Eindruck von Autorität zu vermitteln. Vertikalität und<br />

Höhe waren schon immer der räumliche Ausdruck von potentiell<br />

gewaltiger Macht.« (Lefebvre 1974, S. 117) 1<br />

Das Durchstreifen von Wolkenkratzern steht somit<br />

sinnbildlich <strong>für</strong> das Erleben dessen, wie sich Machtverhältnisse<br />

in der Architektur einer Stadt niederschlagen. Wolkenkratzer<br />

sind der materialisierte Ausdruck dessen, wie sich Macht in<br />

einer Stadt wortwörtlich zur Schau stellt – eine »Bühne aus<br />

Beton, Stahl und Glas«, um es mit den Worten des Soziologen<br />

Lucas Pohl — Die unsterbliche STADT: Das UNBEHAGEN in den Wolkenkratzern von <strong>Detroit</strong><br />

13

ALEXA FÄRBER, KERSTIN NIEMANN<br />

documenting, photography, image-making, historization,<br />

ruin porn, segregation, investment<br />

TRACKING the<br />

Transformation of<br />

<strong>Detroit</strong>’s Cultural Heritage<br />

Interview with the photographer<br />

Camilo José Vergara<br />

Tribute to street artist Nekst, by New Zealand artist Askew One;<br />

Photo — Camilo José Vergara<br />

The slow decay of urban architectures and infrastructures, derelict buildings,<br />

wasteland, urban wilderness, and scrapped homes in <strong>Detroit</strong>’s city center<br />

contributes to the common image of the deindustrialized city. Yet citizens<br />

have adapted to and survived this long-term process of depopulation<br />

and economic downfall over the last six decades. Derelict buildings and<br />

structures become landmarks, gradually approaching the status of historical<br />

monuments and points of orientation over time. A new building boom<br />

driven by investment in private developments has led to the (re)building of<br />

some downtown areas. This process of (re)invention, known as the New<br />

Renaissance, is giving way to yet another future for the city, which has been<br />

in a constant state of renewal since its Golden Age in the 1940s and 1950s.<br />

Alexa Färber & Kerstin Niemann — TRACKING the Transformation of <strong>Detroit</strong>’s Cultural Heritage<br />

19

NORA KÜTTEL<br />

Visual arts, Gentrifizierung, socially engaged art,<br />

Instrumentalisierung, Prekariat<br />

ART for<br />

whose SAKE?<br />

Zwischen Kommodifizierung,<br />

Gentrification und sozialem<br />

Engagement<br />

Blick auf einen südlichen Teil der<br />

Packard Automotive Plant; Foto — Nora Küttel<br />

Motor City, Motown, The D – <strong>Detroit</strong> trägt nicht<br />

nur viele Namen, um die Stadt kursieren auch<br />

zahlreiche Narrative. Während die erste Hälfte<br />

des 20. Jahrhunderts vor allem vom wirtschaftlichen<br />

Aufstieg <strong>Detroit</strong>s geprägt gewesen ist –<br />

<strong>Detroit</strong> als Synonym des American Dream, <strong>Detroit</strong><br />

als Arsenal of Democracy –, nehmen in den darauffolgenden<br />

Jahren vor allem Erzählungen vom<br />

Niedergang den Platz ein. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts<br />

münden diese in Artikeln, Büchern und<br />

Zeitungsberichten mit den eingängigen Titeln wie Is<br />

<strong>Detroit</strong> Dead? (Eisinger 2013), If <strong>Detroit</strong> is Dead,<br />

Some Things Need to Be Said at the Funeral (Tabb<br />

2015) oder <strong>Detroit</strong> – An American Autopsy (LeDuff<br />

2013). Wie passend es ist, im Kontext einer Stadt,<br />

in der immer noch Menschen leben, wohnen und<br />

arbeiten, von Tod zu sprechen, sei an dieser Stelle<br />

einmal dahingestellt. Viel mehr ist hier interessant,<br />

dass etwa seit den 2010er Jahren wiederum eine<br />

neue Richtung der Erzählung eingesetzt hat. Sie<br />

dreht sich um die Zukunft <strong>Detroit</strong>s und darum,<br />

welche Rolle KünstlerInnen in ihr einnehmen.<br />

Hierbei wird immer wieder ein Zusammenhang<br />

hergestellt zwischen KünstlerInnen und einer<br />

Renaissance oder einem Comeback <strong>Detroit</strong>s. Das<br />

geschieht einerseits eher fragend: »Can <strong>Detroit</strong>’s<br />

Vibrant Arts Scene Save the City?« (La Force<br />

2014), »Can the Arts Save <strong>Detroit</strong>?« (Tolf 2014),<br />

andererseits mit einer klareren Aussage: »<strong>Detroit</strong> –<br />

The Dream is Now. The Design, Art and Resurgence<br />

of an American City« (Arnaud 2017). Doch<br />

solche Artikel werfen meist eher Fragen auf als<br />

dass sie Antworten finden. Wer sind also diese<br />

KünstlerInnen, die vielleicht in der Lage wären,<br />

<strong>Detroit</strong> zu retten? Wie sähe solch eine Rettung<br />

überhaupt aus? Und welche Spannungen und<br />

Widersprüche verbergen sich in <strong>Detroit</strong> hinter der<br />

vielleicht auch glorifizierten Rolle von KünstlerInnen<br />

und Kunst in der Stadtentwicklung?<br />

Outdoor Gallery des Grand River Creative Corridor,<br />

diverse KünstlerInnen; Foto — Nora Küttel<br />

Nora Küttel — ART for whose SAKE?<br />

27

Kunstinsert:<br />

Cäcilia Brown<br />

Ausschweifendes Reden<br />

ist ein schöner Laster<br />

Cäcilia Brown beschäftigt sich mit dem öffentlichen Raum und seinen Ordnungen und Hierarchien.<br />

Sie wählt da<strong>für</strong> das Medium der Skulptur mit dessen ihm ganz eigenen Ordnungen und<br />

Hierarchien. Manche davon sind ganz profan – Gewicht, Volumen, Können, Farbe, Schmutz –<br />

und manche Luxusprobleme, wie sie unlängst eine Einzelausstellung betitelt hat. Die Werktitel in<br />

jener Ausstellung lauteten dementsprechend: Aktivbürger, Aktivbürger (Kopie), Innerstädtischer<br />

Grillgeruch, Er zieht ein und ich zieh aus und auch Ohne Titel (ein typisches Luxusproblem der<br />

Gegenwartskunst in ihrem Bemühen die Welt zu fassen und <strong>für</strong> prekäre Momente ein organischer<br />

Teil von ihr zu werden).<br />

Cäcilia Brown schweißt und gießt Stahl, Beton und Gips zu teilweise beweglichen Objekten,<br />

die Elementen des städtischen Raumes ähneln, wie Mistkübeln, Zäunen, Toren und Mauern.<br />

Doch auch destruktive Akte wie Verbrennen oder Aus-dem-Fenster-Werfen sind Teil ihrer<br />

Methoden, ebenso wie die Kopie (s.o.) und die Sammlung.<br />

Ihr Beitrag <strong>für</strong> <strong>dérive</strong> startet mit einer Installationsansicht aus dem Leopold Museum in<br />

Wien, wo derzeit eine umfangreiche Installation von ihr zu sehen ist. Im Bildvordergrund sehen<br />

wir Auftürmungen gebogener Wachsobjekte, die hängend Raum okkupieren und den Spanngewichten<br />

von Stromleitungen nachempfunden sind. Dahinter einen raketenförmigen Anhänger,<br />

der dem Wiener Wagenplatz Treibstoff als Toilette dient. Als letztes Bild ihres Beitrags sehen<br />

wir Cäcilia Brown selbst, die ein halbfertiges Traggerüst in Augenschein nimmt. Derzeit hat der<br />

Wagenplatz Treibstoff bestehend aus rund einem Dutzend Wagen einen temporären Platz (mit<br />

Toiletten) im 12. Bezirk gefunden. Auf Betreiben des Bezirksvorstehers wohl nur <strong>für</strong> kurze Zeit,<br />

obwohl der Grundstückseigentümer einer längeren Zwischennutzung zustimmen würde. Daher<br />

die museale Zwischennutzung des voll funktionalen Objekts, das in größtmöglichem Kontrast<br />

zu den gediegenen Museumsräumen steht, deren dunkler Holzboden und steinverkleidete Foyers<br />

den Geist des Wiener Fin de Siècle evozieren sollen.<br />

Holzverkleidungen ganz anderer Art verwendet Brown <strong>für</strong> eine weitere aktuelle Arbeit,<br />

deren Nahsicht sie <strong>für</strong> die folgende Doppelseite gewählt hat. Ihre Sammlung von Fotos öffentlicher<br />

Toiletten in Tokio ist auf Sperrholzplatten montiert, die als Träger von Wahlkampfplakaten<br />

dienten. Deren teils idealisierte, teils gehässige Botschaften sind zur Wand gedreht, die im Raum<br />

der <strong>Zeitschrift</strong> illusorisch und papierdünn erscheint. Auf der Folgeseite schließlich sind Fragmente<br />

von Gesprächen zu lesen, die Brown mit befreundeten KünstlerInnen zu Themen wie Pünktlichkeit,<br />

Politik und Alltagsritualen führte.<br />

Cäcilia Browns Arbeit ist noch bis 26. Februar <strong>2018</strong> im Rahmen der Ausstellung Spuren<br />

der Zeit im Leopold Museum in Wien zu sehen.<br />

Andreas Fogarasi<br />

32<br />

<strong>dérive</strong> N o <strong>70</strong> — <strong>Detroit</strong>

SCOTT HOCKING<br />

<strong>Detroit</strong> Nights<br />

abandonment, sounds, walking, sculpture,<br />

locations, materials<br />

Photos — Scott Hocking<br />

For the first 12 years of my life, I lived on a dirt street. Trucks would periodically<br />

come by and oil it, to keep the dust down. We had ditches, a rotating<br />

assortment of broke down cars being repaired that covered both the driveway<br />

and lawn, and a couple of big trees in the front yard – the bigger one<br />

was whitewashed at the trunk. It was a working-class neighborhood; kids<br />

everywhere. Our parents would yell our names at dinnertime, or at dark, or<br />

whenever we had to come home – because we were always outside, somewhere.<br />

We lived in an 800-square foot house, which sold for 800 bucks a<br />

couple of years ago. A handful of houses down the street, running perpendicular<br />

to it, was the industry-lined C & O Railroad. Ziebart Rustproofing, Profile<br />

Steel and Wire – whose giant front lawn we used for baseball games; the<br />

signpost that read »No Ball Playing« was home plate – and further east, a<br />

sprawling 7-Up Bottling Plant. There was a pedestrian walkway between<br />

the steel and pop factories, allowing people to walk to and from the railroad.<br />

On the other side of the tracks, the streets were paved.<br />

Scott Hocking — <strong>Detroit</strong> Nights<br />

37

WE THE PEOPLE OF DETROIT COMMUNITY RESEARCH COLLECTIVE<br />

MAPPING the<br />

Water CRISIS<br />

The We the People of <strong>Detroit</strong> Community Research Collective<br />

was formed in 2015 by a group of academics, community<br />

members, and community activists from We the People of<br />

<strong>Detroit</strong>, a community-led organization that has assisted <strong>Detroit</strong>ers<br />

in their struggles for a right to the city and its resources.<br />

The impetus for the formation of our research collective was<br />

the severe impacts of austerity policies on <strong>Detroit</strong>’s communities<br />

and, in particular, on the working-class and disadvantaged<br />

African-American communities that comprise the majority of<br />

the city’s population. Our collective has been dedicated to documenting<br />

the social consequences of austerity policies, focusing<br />

on the racial inequities of those policies and the way in which<br />

those policies have perpetuated systematic and structural forms<br />

of racism that shape the allocation of wealth, jobs, security,<br />

education, health, and many other social and economic rewards<br />

and resources.<br />

Our work started with one of the most basic of those<br />

resources: water. We started with water because the communities<br />

we work in, work with, and work for are currently contending<br />

with a water crisis instigated by a campaign to shut off<br />

water to households with unpaid water bills. The narrative of<br />

the <strong>Detroit</strong> Water and Sewerage Department (DWSD) and<br />

municipal officials is that water is shut off at homes where<br />

water bills aren’t being paid. Water shut-offs, for the DWSD<br />

and these officials, are not a crisis, but simply a responsible<br />

business practice. The research of our collective, however, tells<br />

a different story.<br />

Our research shows how water bills in <strong>Detroit</strong> go unpaid<br />

not because water customers are irresponsible, but because<br />

water is unaffordable. While the U.S. Environmental Protection<br />

Agency recommends that access to water and sewers should<br />

cost no more than 2.5% of a family’s income, we show that many<br />

<strong>Detroit</strong>ers are faced with bills that amount to 10% or even more<br />

of their income. We also document how water rates in <strong>Detroit</strong><br />

have increased even as public assistance to the city’s most impoverished<br />

residents has been cut and even as unemployment levels<br />

in the city have rose—both factors leading to water bills consuming<br />

ever and ever greater shares of the income of the city’s<br />

most disadvantaged families and communities.<br />

Our research shows that, in Southeastern Michigan, the<br />

severity of policie affecting customers who are late on their<br />

water bills corresponds to the race of a water authority’s customers,<br />

so that water authorities in white-majority suburban<br />

municipalities offer much more lenient late-payment options<br />

<strong>Detroit</strong> Light Brigade protest against<br />

mass water shut-offs in front of<br />

Michigan Central Station, <strong>Detroit</strong>.<br />

Photograph by Shanna Merola.<br />

than the DWSD offers its customers. Our research also shows<br />

that some suburban water authorities do not even allow water<br />

to be shut off at all—almost as if they understand that water is<br />

a human right as well as a commodity.<br />

Our research shows that the DWSD, a public agency<br />

paid for by the citizens of <strong>Detroit</strong>, has for decades funded water<br />

infrastructure that has supported the growth of white-majority<br />

suburban municipalities around <strong>Detroit</strong>. Officials in these<br />

municipalities have consistently accused African-American<br />

majority <strong>Detroit</strong> of overcharging for water, even as the DWSD<br />

sells water at reduced rates to suburban water authorities, who<br />

then mark up that water, sell it to their customers, and retain<br />

the price difference.<br />

Our research shows how the regionalization of Southeastern<br />

Michigan’s water system is shifting control of<br />

the DWSD from African-American majority <strong>Detroit</strong> to the<br />

white-majority suburban region that the department has ended<br />

up serving, how suburban officials initially resisted regionalization<br />

because of what they called the delinquency of <strong>Detroit</strong>’s<br />

water customers, how the DWSD responded to these concerns<br />

by accelerating water shut-offs to delinquent customers, and<br />

how these accelerated shut-offs apparently convinced suburban<br />

municipalities to agree to a regional water authority.<br />

Perhaps most consequentially, our research shows that<br />

what the DWSD and suburban officials present as sound business<br />

practice is, on the ground, a practice that is displacing<br />

working-class and disadvantaged African-American families<br />

and communities for whom water bills are unaffordable<br />

expenses. We document how the DWSD’s program to put<br />

unpaid water bills on property taxes is materially contributing<br />

We the People of <strong>Detroit</strong> Community Research Collective — MAPPING the Water CRISIS<br />

43

MICHAEL ZIEHL<br />

Kooperation in<br />

der KRISE<br />

Das Gängeviertel in Hamburg<br />

als Reallabor zur Koproduktion<br />

urbaner Resilienz<br />

Kooperation, Selbstverwaltung, Resilienz,<br />

Paternalismus, Projektentwicklung, Reallabor,<br />

Governance, Gängeviertel<br />

Magazin<br />

Hamburg, 22. August 2009. Rund 200 KünstlerInnen und AktivistInnen<br />

besetzen das Gängeviertel, ein denkmalgeschütztes Ensemble<br />

aus zwölf leerstehenden Gebäuden in der Hamburger Innenstadt.<br />

Zuvor war es nach zehnjährigem Leerstand von der Freien und Hansestadt<br />

Hamburg (FHH) an einen Investor verkauft worden, der es<br />

entwickeln sollte. Für rund 50 Millionen Euro sollten Wohnungen,<br />

Büros und Gewerbeflächen entstehen, wo<strong>für</strong> die FHH den Abriss<br />

von großen Teilen der Bausubstanz genehmigte. Doch diese »neoliberale<br />

Erneuerungsstrategie« (Breckner 2016, S. 192) scheiterte. Der<br />

Investor geriet in Folge der um sich greifenden Finanzkrise ab 2009<br />

in Zahlungsschwierigkeiten. Diese Situation nutzten die AktivistInnen<br />

um mit der Besetzung gegen den geplanten Abriss zu protestieren.<br />

In diesem Zuge kritisierten sie auch die Stadtentwicklungspolitik des<br />

Hamburger Senats, denn sie sahen darin die zentrale Ursache <strong>für</strong><br />

eine weitgehende Verödung der Innenstadt und <strong>für</strong> die Gentrifizierung<br />

von Wohnquartieren. Vor allem die Verdrängung von KünstlerInnen<br />

und Kulturschaffenden bei gleichzeitiger Selbstdarstellung der<br />

FHH als kreative und tolerante Stadt standen in der Kritik. Viele der<br />

BesetzerInnen waren selbst von steigenden Mietpreisen oder Verdrängung<br />

in Folge von Projektentwicklungen betroffen. Daher forderten<br />

sie die Entwicklung des Gängeviertels als selbstorganisiertes<br />

Quartier <strong>für</strong> künstlerische Nutzungen mit günstigen Mieten. Um ihren<br />

Forderungen Nachdruck zu verleihen, wurde die Besetzungsaktion<br />

künstlerisch inszeniert und stadtweit mit dem Slogan Komm in die<br />

Gänge beworben (Gängeviertel e.V. 2012, S. 45ff.).<br />

Fabrique im Gängeviertel nach der<br />

Sanierung 2015.<br />

Alle Fotos — Franzi Holz<br />

46<br />

<strong>dérive</strong> N o <strong>70</strong> — <strong>Detroit</strong>

Besprechungen<br />

Die Neuerfindung der<br />

Demokratie<br />

Elke Rauth<br />

Munizipalismus lautet das aktuelle Buzz-<br />

Word <strong>für</strong> viele an einem tiefgreifenden<br />

Wandel der urbanen Gesellschaft interessierte<br />

linke Bewegungen, die unter den<br />

Auswirkungen der Dauerkrise seit 2007 an<br />

einer solidarischen Praxis <strong>für</strong> den städtischen<br />

Alltag arbeiten. Gemeint ist damit<br />

eine neue Form des Regierens, die den<br />

leeren Hallen der Demokratie wieder<br />

echtes Leben einhauchen möchte. Entstanden<br />

aus den Bewegungsinitiativen und in<br />

den Nachbarschaften betrachten die<br />

munizipalistischen Regierungen auch nach<br />

der Eroberung der institutionellen Macht<br />

eben diese als ihre PartnerInnen in der<br />

Formung und Umsetzung ihrer politischen<br />

Agenda einer offenen, solidarischen und<br />

gerechten Gesellschaft.<br />

Viele der munizipalistischen Ansätze<br />

fußen dabei auf weiter zurückreichende<br />

Theorien wie etwa Murray Bookchins<br />

System eines libertären Kommunalismus,<br />

doch <strong>für</strong> die Praxis fungiert insbesondere<br />

Spanien mit den Aushängeschildern<br />

Barcelona und Madrid als leuchtende Inspirationsquelle.<br />

Bei den spanischen<br />

Kommunalwahlen 2015 führten – nach<br />

den Platzbesetzungen der 15M-Bewegung<br />

2011 und den Erfolgen der Bewegung<br />

gegen Zwangsräumungen PAH – zahlreiche<br />

Wahlkämpfe munizipalistischer Plattformen<br />

in einer ganzen Reihe spanischer<br />

Städte zum Sieg. Seither befinden sich die<br />

Bewegungs-Plattformen, die ganz im<br />

Gegensatz zu Podemos keine hierarchische<br />

Parteienstruktur anstreben, in einem ebenso<br />

schwierigen wie hoffnungsvollen Prozess<br />

der Aneignung der Institutionen des Politischen<br />

und der »Erprobung einer neuen Institutionalität«<br />

durch das Zusammendenken<br />

von sozialen urbanen Bewegungen, Nachbarschaften<br />

und politischen Institutionen.<br />

Einiges ist dazu im Netz bereits publiziert<br />

worden und auch die <strong>dérive</strong>-Ausgabe<br />

69 zum urbanize! Festival Demokratie und<br />

Stadt im Herbst 2017 hat sich intensiv mit<br />

der munizipalistischen Idee beschäftigt.<br />

Ende 2017 ist dazu nun eine weitere Publikation<br />

erschienen, die sich unter dem Titel<br />

Die neuen Munizipalismen. Soziale Bewegungen<br />

und die Regierung der Städte aufmacht,<br />

eine kritische Analyse der munizipalistischen<br />

Praxen in Spanien, ihrer<br />

Erfolge und Fallstricke zu liefern. Gut zwei<br />

Jahre nach dem unerwarteten David-gegen-Goliath-Sieg<br />

der munizipalistischen<br />

Plattformen betrachtet der schmale Band,<br />

erschienen bei transversal texts, in acht<br />

Beiträgen den Status Quo: Was ist bisher<br />

geschehen, welche Erfahrungen – und<br />

welche Fehler – wurden gemacht und<br />

welche Erkenntnisse und Notwendigkeiten<br />

ergeben sich daraus? Die HerausgeberInnen<br />

Christoph Brunner, Niki Kubaczek,<br />

Kelly Mulvaney und Gerald Raunig lassen<br />

dabei die PraktikerInnen in den neuen<br />

Stadtregierungen ebenso zu Wort<br />

kommen, wie sie einen Blick von außen<br />

liefern, der die Entwicklungen zu theoretisieren<br />

versucht.<br />

Gleich mit dem Einführungsartikel Die<br />

politische Neuerfindung der Stadt liefern<br />

Niki Kubaczek und Gerald Raunig einen<br />

spannenden Überblick, der von den un mittelbaren<br />

Wurzeln der munizipalistischen<br />

Bewegungen und ihrem urbanen Terrain<br />

bis zu den Prozessen, Ansprüchen, Forderungen<br />

und Zielen reicht. Das Munizipalistische<br />

Manifest versammelt gemeinsame<br />

Positionen, die im Juli 2016 auf der<br />

1. Tagung zu Munizipalismus, Selbstverwaltung<br />

und Gegenmacht diskutiert<br />

wurden. Dabei wird auch klar, dass mit der<br />

Verlagerung des Politischen auf die Ebene<br />

von Städten und Gemeinden keineswegs<br />

der Rückzug ins Lokale gemeint ist; ganz<br />

im Gegenteil verfolgt der Munizipalismus<br />

die globale Vernetzung solidarischer<br />

Städte als gemeinsames Bollwerk gegen<br />

die EU-weite Austeritätspolitik des Sozialabbaus<br />

und der geschlossenen Grenzen<br />

sowie die Macht der Konzerne.<br />

Wie anders sich das munizipalistische<br />

Politikverständnis gestaltet, wird insbesondere<br />

in den Artikeln aus der Praxis klar:<br />

Übersetzt von Gerald Raunig erläutert<br />

etwa Montserrat Galcerán Huguet, Philosophie-Professorin<br />

und seit 2015 Gemeinderätin<br />

in Madrid, die Erfolge und Schwierigkeiten<br />

im »Kampf <strong>für</strong> den sozialen<br />

Wandel und seine Ankunft in den Institutionen«,<br />

während sie gemeinsam mit ihrem<br />

Ahora Madrid-Kollegen, dem Geschichtswissenschafter,<br />

Aktivisten und Gemeinderat<br />

Pablo Carmona Pascual, Die Zukünfte<br />

des Munizipalismus entlang von Feminisierung<br />

der Politik und demokratischer Radikalisierung<br />

analysiert. Auch Manuela<br />

Zechner arbeitet nah an der Praxis und<br />

liefert mit Let‘s play wichtige Überlegungen<br />

zu neuen Formen von Subjektivität<br />

und Kollektivität, sowie den Ein- und Ausschlüssen<br />

eines behaupteten Wir.<br />

Insgesamt schafft der Band eine wertvolle<br />

Bestandsaufnahme <strong>für</strong> das Echtzeit-Labor<br />

Munizipalismus, in dem Theorie<br />

und Praxis tastend entwickelt und erprobt<br />

werden. Dazu gehört wohl ebenso, dass es<br />

<strong>für</strong> die Zukunft einer Sprache und Übersetzungsleistung<br />

bedarf, die auch den theoretischen<br />

Diskurs <strong>für</strong> unterschiedliche<br />

Milieus zugänglich macht. Aber noch ist<br />

das letzte Wort ja nicht geschrieben.<br />

—<br />

Christoph Brunner, Niki Kubaczek, Kelly Mulvaney,<br />

Gerald Raunig (Hg.)<br />

Die neuen Munizipalismen. Soziale Bewegungen und die<br />

Regierung der Städte.<br />

transversal texts, 2017<br />

140 Seiten, 10 Euro.<br />

Auch erhältlich als Gratisdownload unter transversal.at<br />

Besprechungen<br />

51

<strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Stadtforschung</strong><br />

ISSN 1608-8131<br />

8 euro<br />

<strong>dérive</strong><br />

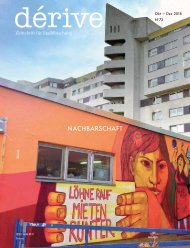

Okt — Dez 2017<br />

N o 69<br />

BACKISSUES<br />

Bestellungen via Bestellformular auf www.derive.at<br />

oder an bestellung(at)derive.at.<br />

Alle Inhaltsverzeichnisse und zahlreiche Texte sind auf der <strong>dérive</strong>-Website nachzulesen.<br />

<strong>dérive</strong><br />

<strong>dérive</strong><br />

<strong>dérive</strong> Nr. 1 (01/2000)<br />

Schwerpunkte: Gürtelsanierung: Sicherheitsdiskurs,<br />

Konzept – und Umsetzungskritik, Transparenzbegriff;<br />

Institutionalisierter Rassismus am Beispiel der »Operation<br />

Spring«<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 2 (02/2000)<br />

Schwerpunkte: Wohnsituation von MigrantInnen und<br />

Kritik des Integrationsbegriffes; Reclaim the Streets/<br />

Politik und Straße<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 3 (01/2001) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt: Spektaktelgesellschaft<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 4 (02/2001)<br />

Schwerpunkte: Gentrification, Stadtökologie<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 5 (03/2001)<br />

Sampler: Salzburger Speckgürtel, Museumsquartier,<br />

räumen und gendern, Kulturwissenschaften und <strong>Stadtforschung</strong>,<br />

Virtual Landscapes, Petrzalka,<br />

Juden/Jüdinnen in Bratislava<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 6 (04/2001)<br />

Schwerpunkt: Argument Kultur<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 7 (01/2002)<br />

Sampler: Ökonomie der Aufmerksamkeit, Plattenbauten,<br />

Feministische Stadtplanung,<br />

Manchester, Augarten/Hakoah<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 8 (02/2002)<br />

Sampler: Trznica Arizona, Dresden, Ottakring,<br />

Tokio, Antwerpen, Graffiti<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 9 (03/2002)<br />

Schwerpunkt in Kooperation mit dem<br />

Tanzquartier Wien: Wien umgehen<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 10 (04/2002) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt: Produkt Wohnen<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 11 (01/2003)<br />

Schwerpunkt: Adressierung<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 12 (02/2003)<br />

Schwerpunkt: Angst<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 13 (03/2003)<br />

Sampler: Nikepark, Mumbai,<br />

Radfahren, Belfast<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 14 (04/2003) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt: Temporäre Nutzungen<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 15 (01/2004)<br />

Schwerpunkt: Frauenöffentlichkeiten<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 16 (02/2004)<br />

Sampler: Frankfurt am Arsch, Ghetto Realness,<br />

Hier entsteht, (Un)Sicherheit, Reverse Imagineering,<br />

Ein Ort des Gegen<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 17 (03/2004)<br />

Schwerpunkt: Stadterneuerung<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 18 (01/2005)<br />

Sampler: Elektronische Stadt, Erdgeschoßzonen,<br />

Kathmandu, Architektur in Bratislava<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 19 (02/2005)<br />

Schwerpunkt: Wiederaufbau des Wiederaufbaus<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 20 (03/2005)<br />

Schwerpunkt: Candidates and Hosts<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 21/22 (01-02/2006)<br />

Schwerpunkt: Urbane Räume – öffentliche Kunst<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 23 (03/2006) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt: Visuelle Identität<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 24 (04/2006)<br />

Schwerpunkt: Sicherheit: Ideologie und Ware<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 25 (05/2006) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt: Stadt mobil<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 26 (01/2007)<br />

Sampler: Stadtaußenpolitik, Sofia, Frank Lloyd Wright,<br />

Banlieus, Kreative Milieus, Reflexionen der phantastischen<br />

Stadt, Spatial Practices as a Blueprint for<br />

Human Rights Violations<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 27 (02/2007)<br />

Schwerpunkt: Stadt hören<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 28 (03/2007)<br />

Sampler: Total Living Industry Tokyo, Neoliberale Technokratie<br />

und Stadtpolitik, Planung in der Stadtlandschaft,<br />

Entzivilisierung und Dämonisierung, Stadt-Beschreibung,<br />

Die Unversöhnten<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 29 (04/2007)<br />

Schwerpunkt: Transformation der Produktion<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 30 (01/2008) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt: Cinematic Cities – Stadt im Film<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 31 (02/2008) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt: Gouvernementalität<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 32 (03/2008)<br />

Schwerpunkt: Die Stadt als Stadion<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 33 (04/2008)<br />

Sampler: Quito, Identität und Kultur des Neuen Kapitalismus,<br />

Pavillonprojekte, Hochschullehre,<br />

Altern, Pliensauvorstadt, Istanbul, privater Städtebau,<br />

Keller, James Ballard<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 34 (01/2009)<br />

Schwerpunkt: Arbeit Leben<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 35 (02/2009)<br />

Schwerpunkt: Stadt und Comic<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 36 (03/2009)<br />

Schwerpunkt: Aufwertung<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 37 (04/2009)<br />

Schwerpunkt: Urbanität durch Migration<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 38 (01/2010)<br />

Schwerpunkt: Rekonstruktion<br />

und Dekonstruktion<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 39 (02/2010) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt: Kunst und urbane Entwicklung<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 40/41 (03+04/2010)<br />

Schwerpunkt: Understanding <strong>Stadtforschung</strong><br />

<strong>dérive</strong> Nr. 42 (01/2011)<br />

Sampler<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 43 (02/2011)<br />

Sampler<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 44 (03/2011)<br />

Schwerpunkt: Urban Nightscapes<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 45 (04/2011)<br />

Schwerpunkt: Urbane Vergnügungen<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 46 (01/2012)<br />

Das Modell Wiener Wohnbau<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 47 (02/2012)<br />

Ex-Zentrische Normalität:<br />

Zwischenstädtische Lebensräume<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 48 (03/2012)<br />

Stadt Klima Wandel<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 49 (04/2012)<br />

Stadt selber machen<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 50 (01/2013) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt Straße<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 51 (02/2013)<br />

Schwerpunkt: Verstädterung der Arten<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 52 (03/2013)<br />

Sampler<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 53 (04/2013)<br />

Citopia Now<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 54 (01/2014)<br />

Public Spaces. Resilience & Rhythm<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 55 (02/2014)<br />

Scarcity: Austerity Urbanism<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 56 (03/2014) (vergriffen)<br />

Smart Cities<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 57 (04/2014)<br />

Safe City<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 58 (01/2015)<br />

Urbanes Labor Ruhr<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 59 (02/2015)<br />

Sampler<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 60 (03/2015)<br />

Schwerpunkt: Henri Levebvre und das Recht aus Stadt<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 61 (04/2015)<br />

Perspektiven eines kooperativen Urbanismus<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 62 (01/2016)<br />

Sampler<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 63 (02/2016)<br />

Korridore der Mobilität<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 64 (03/2016)<br />

Ausgrenzung, Stigmatisierung, Exotisierung<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 65 (04/2016)<br />

housing the many Stadt der Vielen<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 66 (01/2017)<br />

Judentum und Urbanität<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 67 (02/2017)<br />

Nahrungsraum Stadt<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 68 (03/2017)<br />

Sampler<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 69 (04/2017)<br />

Demokratie<br />

57

Impressum<br />

ABONNEMENT<br />

<strong>dérive</strong> – <strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Stadtforschung</strong><br />

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:<br />

<strong>dérive</strong> – Verein <strong>für</strong> <strong>Stadtforschung</strong><br />

Mayergasse 5/12, 1020 Wien<br />

Vorstand: Christoph Laimer, Elke Rauth<br />

ISSN 1608-8131<br />

Offenlegung nach § 25 Mediengesetz<br />

Zweck des Vereines ist die Ermöglichung und Durchführung<br />

von Forschungen und wissenschaftlichen Tätigkeiten zu den<br />

Themen Stadt und Urbanität und allen damit zusammenhängenden<br />

Fragen. Besondere Berücksichtigung sollen dabei<br />

inter- und transdisziplinäre Ansätze finden.<br />

Grundlegende Richtung:<br />

<strong>dérive</strong> – <strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Stadtforschung</strong> versteht sich als<br />

interdisziplinäre Plattform zum Thema <strong>Stadtforschung</strong>.<br />

Redaktion<br />

Mayergasse 5/12, 1020 Wien<br />

Tel.: +43 (01) 946 35 21<br />

E-Mail: mail@derive.at<br />

www.derive.at<br />

www.urbanize.at,<br />

www.facebook.com/derivemagazin<br />

twitter.com/derivemagazin<br />

<strong>dérive</strong> – Radio <strong>für</strong> <strong>Stadtforschung</strong><br />

Jeden 1. Dienstag im Monat von 17.30 bis 18 Uhr<br />

in Wien live auf ORANGE 94.0<br />

oder als Webstream http://o94.at/live.<br />

Sendungsarchiv: http://cba.fro.at/series/1235<br />

Anzeigenleitung & Medienkooperationen:<br />

Helga Kusolitsch, anzeigen@derive.at<br />

Website: Christian Klettner, Artistic Bokeh<br />

Grafische Konzeption & Gestaltung:<br />

Atelier Liska Wesle — Wien / Berlin<br />

Lithografie: Branko Bily<br />

Coverfoto: Wien Simmering, März 2017, <strong>dérive</strong>.<br />

Hersteller: Resch Druck, 1150 Wien<br />

Kontoverbindung<br />

Empfänger: Christoph Laimer<br />

Bank: easybank, A–1010 Wien<br />

IBAN: AT51 14200 200111265<strong>70</strong>, BIC: EASYATW1<br />

Abonnement<br />

Standard: 24 Euro (inkl. Versandspesen Inland)<br />

Ermäßigt: 20 Euro (inkl. Versandspesen Inland)<br />

Förder- und Institutionenabo: Euro 50<br />

Ausland jeweils plus 8 Euro Versandspesen<br />

Abonnements laufen ein Jahr (vier <strong>Heft</strong>e). Bestellungen an:<br />

bestellung@derive.at oder per Bestellformular auf www.derive.at<br />

Wir danken <strong>für</strong> die Unterstützung:<br />

Bundeskanzleramt – Kunstsektion,<br />

MA 7 – Wissenschafts- und Forschungsförderung.<br />

Chefredaktion: Christoph Laimer<br />

Schwerpunktredaktion: Lucas Pohl<br />

Redaktion / Mitarbeit: Thomas Ballhausen, Johanna Betz, Andreas<br />

Fogarasi, Barbara Holub, Michael Klein, Andre Krammer,<br />

Silvester Kreil, Axel Laimer, Iris Meder, Erik Meinharter, Sabina<br />

Prudic-Hartl, Paul Rajakovics, Elke Rauth, Manfred Russo.<br />

AutorInnen, InterviewpartnerInnen und KünstlerInnen dieser<br />

Ausgabe: Joshua Ackers, Thomas Ballhausen, Alexa Färber,<br />

Andreas Fogarasi, Rixta Hoekstra Scott Hocking, Nora Küttel,<br />

Kerstin Niemann, Lucas Pohl, Ursula Maria Probst, Paul<br />

Rajakovic, Elke Rauth, Camilo José Vergara, We the People of<br />

<strong>Detroit</strong> Community Research Collective, Michael Ziehl.<br />

Mitgliedschaften, Netzwerke:<br />

Eurozine – Verein zur Vernetzung von Kulturmedien,<br />

IG Kultur, INURA – International Network for Urban<br />

Research and Action, Recht auf Stadt – Wien.<br />

Die Veröffentlichung von Artikeln aus <strong>dérive</strong> ist nur mit<br />

Genehmigung des Herausgebers gestattet.<br />

Coverfoto: Camilo José Vergara; Outdoor service, Free Indeed<br />

Outreach Ministries. 3323 Gratiot Avenue, <strong>Detroit</strong>, 2015.