Das ist Ballett! 50 Fragen - 50 Antworten

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

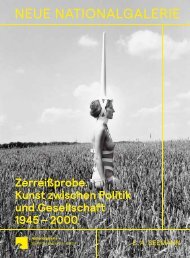

WIE POLITISCH<br />

IST DAS<br />

KLASSISCHE<br />

BALLETT?<br />

Auf die Frage, ob der klassisch-akademische<br />

Bühnentanz heute überhaupt noch<br />

eine Ex<strong>ist</strong>enzberechtigung habe angesichts<br />

der Tatsache, dass doch der zeitgenössische<br />

Tanz am häufigsten Politik und das<br />

aktuelle Zeitgeschehen auf die Bühne<br />

bringe, antwortet der Schweizer Choreograf<br />

Martin Schläpfer: ›› Er wird nicht aussterben,<br />

weil er ein europäisches Kulturphänomen<br />

<strong>ist</strong>. […] Ich glaube, dass viele Leute<br />

das Gefühl haben, der zeitgenössische Tanz<br />

sei politischer und näher an der Gesellschaft,<br />

weil die Tänzer darin viel mehr sie<br />

selber sein können.‹‹ 7 Aber <strong>ist</strong> dem so?<br />

Schläpfer, der selbst alle großen klassischen<br />

<strong>Ballett</strong>e wie Dornröschen, Nussknacker<br />

oder Schwanensee getanzt hat, hinterfragt<br />

damit gewiss nicht die Legitimation des<br />

klassischen <strong>Ballett</strong>s, doch seine Aussage<br />

zeigt, wie viel Aufklärungsarbeit hinsichtlich<br />

der klassischen <strong>Ballett</strong>e noch zu le<strong>ist</strong>en<br />

<strong>ist</strong> und wie viele kulturgeschichtliche<br />

Lücken vor allem auf Seiten des Publikums<br />

zu schließen sind.<br />

Um beim Schwanensee zu bleiben: Petipas<br />

<strong>Ballett</strong>e sind keineswegs ›› unpolitisch‹‹ oder<br />

harmlos, weder nur ›› poetisch‹‹ noch ›› inhaltlich<br />

nicht überzeugend‹‹ 8 . Sowohl der<br />

Inhalt des <strong>Ballett</strong>s als auch dessen Rezeption<br />

war und <strong>ist</strong> zum Teil auch politisch<br />

motiviert, was kaum reflektiert wird.<br />

<strong>Das</strong> <strong>ist</strong> besonders interessant, wenn<br />

man sich beispielsweise die <strong>Ballett</strong>geschichte<br />

der DDR anschaut. Nach dem Zweiten<br />

Weltkrieg sind in der neugegründeten DDR<br />

nur drei <strong>Ballett</strong>genres politisch akzeptiert:<br />

russische Klassiker, sowjetische <strong>Ballett</strong>e<br />

und neue DDR-Schöpfungen. Der sogenannte<br />

deutsche Ausdruckstanz hingegen <strong>ist</strong><br />

verpönt. Ausgeklammert werden muss hier<br />

die in Dresden lebende und arbeitende Ausdruckstänzerin<br />

Gret Palucca, deren persönliche<br />

und tänzerische Geschichte eine andere,<br />

nicht minder komplizierte <strong>ist</strong>.<br />

Tanzkunst, Tanzausbildung und Tanzkritik<br />

haben sich in der DDR an der <strong>Ballett</strong>entwicklung<br />

und Ausbildung in der Sowjetunion<br />

zu orientieren. Die sogenannte<br />

Waganowa-Methode <strong>ist</strong> verbindlich, übrigens<br />

auch in Westdeutschland und anderen<br />

Ländern. Diese Unterrichts-Methode, die<br />

die russische Tänzerin Agrippina Waganowa<br />

1948 in ihrem berühmt geworde nen<br />

Buch Die Grundlagen des klassischen Tanzes<br />

beschreibt, legt zum Beispiel sehr viel Wert<br />

auf die Armhaltung (das sogenannte Port<br />

de bras). In der DDR wird ausschließlich<br />

diese Methode befolgt, in Italien hingegen<br />

zum Beispiel sind einige Schrittvarianten<br />

erlaubt und in den USA entwickelt der georgisch-amerikanische<br />

Choreograf George<br />

Balanchine am New York City Ballet einen<br />

ganz eigenen Tanzstil, der sich von Waganowas<br />

Ästhetik stark un terscheidet. Statt<br />

der gerundeten Arm- und Fingerhaltungen<br />

zieht Balanchine die Bewegungen weit auseinander<br />

und in die Länge.<br />

<strong>Das</strong> <strong>Ballett</strong> <strong>ist</strong> in der Sowjetunion und in<br />

der DDR der sozial<strong>ist</strong>ischen Ideologie unterworfen.<br />

Bewegungen werden immer auch<br />

als ›› Vorwärtsbewegungen‹‹ verstanden, im<br />

Sinne des Aufbaus des neuen Staates und<br />

der Abgrenzung vom kapital<strong>ist</strong>ischen Westen.<br />

Zu den DDR-<strong>Ballett</strong>neuschöpfungen<br />

gehört unter anderem das 1953 an der Deutschen<br />

Staatsoper Berlin uraufgeführte<br />

<strong>Ballett</strong> <strong>Das</strong> Recht des Herrn (Libretto: Albert<br />

Burkat, Musik: Viktor Bruns), das<br />

als ›› sehr gelungener Versuch eines real<strong>ist</strong>ischen<br />

<strong>Ballett</strong>s in der Deutschen Demo kratischen<br />

Republik‹‹ 9 gefeiert wird. Wie sehr der<br />

Tanz vom System instrumentalisiert wird,<br />

offenbart auch die Handlung: In <strong>Das</strong> Recht<br />

des Herrn lyncht eine aufgebrachte Dorfgemeinschaft<br />

am Ende ihren Gutsherrn. Drei <br />

einhalb Wochen vor der Uraufführung<br />

schlagen sowjetische Panzer den Aufstand<br />

des 17. Juni in der DDR blutig nieder. Es<br />

folgt eine große Verhaftungswelle der sogenannten<br />

›› Provokateure‹‹, die DDR-Regierung<br />

baut ihren Überwachungs- und Unterdrückungsstaat<br />

weiter aus. <strong>Das</strong> <strong>Ballett</strong><br />

kommt der DDR-Regierung sehr gelegen,<br />

zeigt es doch mit der Tötung des Guts besitzers,<br />

dass in der neuen sozial<strong>ist</strong>ischen<br />

Zeit auch gewaltsame Maßnahmen legitim<br />

sind.<br />

<strong>Das</strong> <strong>Ballett</strong> wird von Daisy Spies choreografiert.<br />

Sie <strong>ist</strong> eine Schülerin Rudolf<br />

von Labans, der den deutschen Ausdruckstanz<br />

in den 1920er Jahren entwickelt hat.<br />

1926 tanzt sie im Triadischen <strong>Ballett</strong>, einem<br />

experimentellen <strong>Ballett</strong> des Bauhausmalers<br />

Oskar Schlemmer und des Stuttgarter<br />

Tänzerpaars Elsa Hötzel und Albert Burger<br />

(1922). Bekannt wird es vor allem wegen<br />

der ungewöhnlichen Kostüme. Erst nach<br />

ihrer Laban-Ausbildung hat Spies bei Viktor<br />

Gvosky den klassischen russischen Tanz<br />

kennengelernt.<br />

Die klassischen russischen <strong>Ballett</strong>e werden<br />

in der DDR – genau wie in der Sowjetunion –<br />

ausschließlich als zuckersüße Märchenballette<br />

inszeniert, mit denen man problemlos<br />

auch auf Tournee gehen kann. <strong>Das</strong> <strong>ist</strong><br />

durchaus im Interesse des Regimes, das seine<br />

›› besten Produkte‹‹ – als solche sieht<br />

man seine Künstler – im feindlichen Ausland<br />

nur zu gern zeigen will, obwohl gerade<br />

bei Auslandstourneen die ständige Gefahr<br />

der Republikflucht mitre<strong>ist</strong>. Neben den Va luta<br />

will man auch die Bestätigung, dass<br />

das sozial<strong>ist</strong>ische Ausbildungssystem das<br />

beste und erfolgreichste sei.<br />

Doch sehr bald merkt man, dass die<br />

real<strong>ist</strong>ischen neuen DDR-<strong>Ballett</strong>e im Westen<br />

nicht gut ankommen. Die Häuser bleiben<br />

leer. So setzt man noch stärker auf die<br />

bewährten russischen Klassiker. Der umgekehrte<br />

Weg für West-Choreografen, in der<br />

DDR zu inszenieren oder dort mit ihren<br />

Compagnien aufzutreten, <strong>ist</strong> ungleich schwieriger.<br />

1967 gelingt dem Stuttgarter Choreografen<br />

John Cranko aber ein Gastspiel<br />

mit seiner Truppe an der Komischen Oper<br />

in Berlin und eine künstlerische Begegnung<br />

mit dem dortigen Chefchoreografen Tom<br />

Schilling. Zwei Jahre später (1969) kann<br />

Cranko an der Komischen Oper Jeu de Cartes<br />

(<strong>Das</strong> Kartenspiel) einstudieren, ein eigentlich<br />

unbeschwertes <strong>Ballett</strong> des Kompon<strong>ist</strong>en<br />

Strawinsky. Die Regime kritik, die Cranko