Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Vorwort<br />

Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />

Wer erinnert sich nicht gern jener lange<br />

zurückliegenden Deutschstunden, als<br />

Heines “Deutschland. Ein Wintermärchen”<br />

auf dem Plan stand? Es waren<br />

vergnügliche und nachdenkliche Momente,<br />

und man dachte an das judenfeindliche<br />

Jahrzwölft zurück, als man,<br />

noch im Kindesalter, im Bücherschrank<br />

der Nachbarsleute in der geheimnissvollen<br />

zweiten Bücherreihe, hinter Schiller,<br />

Uhland und Storm, jenen “unbekannten<br />

Dichter” der “Loreley” genannt fand.<br />

In goldener Frakturschrift stand “Heine”<br />

auf den roten Buchrücken. Beim<br />

Stöbern ertappt und zum Schweigen<br />

ermahnt, ließ man die Bücher in ihrem<br />

dunklen Versteck. Was mag aus ihnen<br />

geworden sein, als im Januar 1945 sich<br />

der Krieg über Haus und Heimat hinwegwälzte?<br />

Erst wenige Jahre danach,<br />

vor Ende der Schulzeit, kam der Name<br />

wieder. Der schon betagte Musiklehrer<br />

Kurt Fischer sang und spielte im Musikzimmer<br />

im Gymnasium Augustum<br />

am Klosterplatz “Leise zieht durch mein<br />

Gemüt” in der Vertonung durch Felix<br />

Mendelssohn-Bartholdy. Und sprach nur<br />

einen Satz. Text und Melodie stammten<br />

von zwei deutschen Juden. Das blieb einer<br />

der wichtigsten Momente im Leben.<br />

Und dann der Vortragsabend Ende der<br />

1980er Jahre im Görlitzer Theater mit<br />

Eberhard Esche und dem “Wintermärchen”<br />

– die bedeutungsvollen Pausen,<br />

die leisen Töne zwischen den Zeilen, die<br />

scheinbar harmlose Brisanz, die wahrzunehmen<br />

man gelernt hatte. “Im traurigen<br />

Monat <strong>November</strong> war`s, die Tage<br />

wurden trüber, der Wind riß von den<br />

Bäumen das Laub...” Kein Monat sonst<br />

macht uns Vergänglichkeit so unausweichlich<br />

und doch versöhnlich bewußt<br />

wie der <strong>November</strong>.<br />

Bedeutungsschwere Daten machen ihn<br />

auch zum Monat des Sicherinnerns. <strong>November</strong><br />

1918 und 1938, durch die Medien<br />

termingerecht aufbereitet, lassen uns<br />

fragen, wie das damals bei uns war, was<br />

im Gedächtnis blieb, wie man Denkanstöße<br />

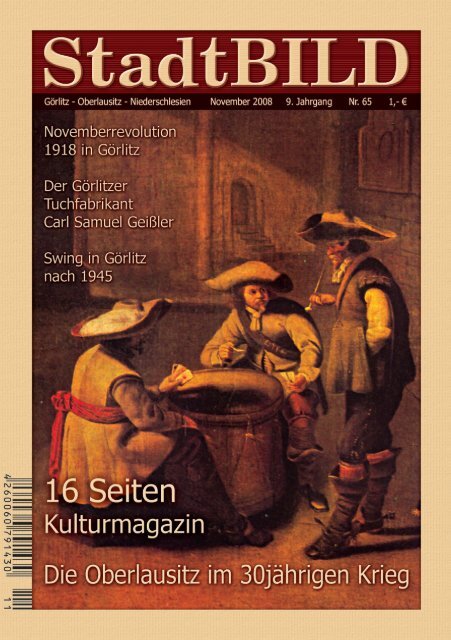

für sich verarbeitet. Unser Heft <strong>65</strong><br />

berichtet darüber, auch über Belastungen<br />

der Oberlausitz in jenem Krieg 1618<br />

bis 1648 oder über Swing in Görlitz um<br />

1948. Die Jahreszahlen-Acht birgt Daten<br />

ohne Ende. Eine unterhaltsame und<br />

bedenkenswerte Begegnungen mit den<br />

Bildern und Texten wünscht Ihnen<br />

Ernst Kretzschmar<br />

anzeige<br />

Einleitung<br />

3

Swing in Görlitz<br />

in<br />

nach<br />

Görlitz<br />

1945<br />

Im Mai 1945 waren<br />

die zahlreichen Görlitzer<br />

Tanz- und Vergnügungslokale<br />

geschlossen,<br />

hatten aber alle<br />

den Krieg unbeschädigt<br />

überstanden und öffneten<br />

eins nach dem<br />

anderen bald wieder<br />

ihre Pforten. Schon im<br />

Herbst des gleichen<br />

Jahres starteten die<br />

“Scala” und “2 Linden”<br />

ihre Varietéprogramme,<br />

und ab 1947 war in allen<br />

Musiklokalen außer der “Ressource”<br />

wieder etwas los. Nur das Ballhaus<br />

“Endstation” und das Tanzcafé “Ruhmeshalle”<br />

waren jetzt unerreichbar, weil<br />

sie im polnisch gewordenen Teil von<br />

Görlitz lagen.<br />

Unterdessen waren moderne internationale<br />

Tanzmusik und Jazz, die im Krieg<br />

nicht gespielt werden durften (Tanzen<br />

war ebenfalls verboten), auch in Görlitz<br />

heimisch geworden. Vor allem der<br />

Swing, damals die im Jazz vorherr-<br />

schende Stilart, begeisterte uns Jugendliche.<br />

Die neue Musik war immer öfter<br />

im Radio zu hören (wenn man noch eins<br />

hatte), und ab Ende 1946 gab es wieder<br />

in beschränktem Umfang Noten und<br />

Schallplatten. Besonders die neue Plattenmarke<br />

“Amiga” brachte die Erfolgsnummern<br />

der besten Berliner Bands.<br />

Auch gute Tanzorchester, die von außerhalb<br />

kamen, brachten moderne Schlager<br />

und heiße Musik nach Görlitz.<br />

Auswärtige Kapellen gastierten z.B. in<br />

anzeige<br />

4<br />

Geschichte |

Teil I<br />

I<br />

der “Scala” (Struvestr.), Im “Passage-<br />

Café” (Straßburg-Passage) und vor allem<br />

im “Resi” (Obermarkt), das früher<br />

“Zum Mönch” hieß. Es war ein kleines<br />

Tanzlokal, immer brechend voll, man<br />

trat sich gegenseitig auf die Füße, beim<br />

Tanzen kam man kaum von der Stelle<br />

– eine Nahkampfdiele, wie wir damals<br />

sagten. Hier war die Atmosphäre, in<br />

der Jazz gedeiht. Besonders gut erinnere<br />

ich mich an die Harry-Harder-Combo<br />

“vom Kurfürstendamm, Berlin”, die irgendwann<br />

im Winter 1947/48 im “Resi”<br />

engagiert war. Eine tolle Band – wenn<br />

sie Hey-Ba-Be-Re-Ba hotteten oder den<br />

Flat Foot Floogie swingten, schrieen wir<br />

vor Begeisterung. Man nannte uns damals<br />

etwas verächtlich Swing-Heinis.<br />

Wir wiederum nannten unsere Alters-<br />

genossen, die Schnulzen<br />

und lahme Schlager<br />

liebten (wie z.B. die<br />

„Caprifischer“), herablassend<br />

Tango-Jünglinge.<br />

Sie schmierten sich<br />

Pomade in die Haare,<br />

hatten lange Jacketts<br />

an und waren hinter allen Mädchen her.<br />

Diese Stenze zog es mehr in die “Scala”,<br />

in der sehr gute Tanzorchester spielten<br />

wie z.B. Harry Weissnicht ” vom Luisenhof,<br />

Dresden-Weißer Hirsch”. Hier<br />

machte man auf vornehm. Die Preise<br />

waren hoch, und es herrschte Krawattenzwang.<br />

Wer ohne Schlips kam, wurde<br />

nur eingelassen, wenn er sich an der<br />

Garderobe einen auslieh gegen Hinterlegung<br />

eines Pfandes. Solchen Firlefanz<br />

mochten wir nicht und gingen dort<br />

kaum hin.<br />

Da war das “Passage-Café” (Ecke Straßburg-Passage<br />

/Jakobstr.) Für uns attraktiver.<br />

Hier war z.B. Edi Thum mit seiner<br />

Band aus Weimar mehrmals engagiert.<br />

Die Kapelle spielte unten, wir saßen<br />

meist oben auf der Empore, wo man<br />

anzeige<br />

Geschichte | 5

Swing in Görlitz<br />

in<br />

nach<br />

Görlitz<br />

1945<br />

ungestört war. Wer guten<br />

Swing hören, ein<br />

Mädel aufgabeln oder<br />

seine Freundin ausführen<br />

wollte, kam hier<br />

ebenso auf seine Kosten<br />

wie die Tanzwütigen.<br />

Ohnehin machten<br />

wir damals keinen Unterschied<br />

zwischen moderner<br />

Tanzmusik und<br />

Swing, kannten nur Hot<br />

und Sweet. Hot waren<br />

z.B. Titel wie “In The Mood” oder “Cement-Mixer”,<br />

Sweet hingegen “Sentimental<br />

Journey” oder “Ganz leis erklingt<br />

Musik”.<br />

Doch nun zu den im Raum Görlitz ansässigen<br />

Kapellen, von denen mindestens<br />

drei das Niveau ihrer Kollegen von<br />

außerhalb erreichten. Hier muß vor allem<br />

das Hausorchester des Tanzlokals<br />

und Varietés “Zwei Linden” in Rauschwalde<br />

genannt werden, ein Saalbau,<br />

der schon vor der Jahrhundertwende als<br />

Etablissement “Zu den zwei Linden” ein<br />

beliebtes Ausflugs- und Vergnügungslokal<br />

war und nun eine Diskothek ist. Das<br />

Orchester war in den Nachkriegsjahren<br />

die einzige professionelle (kleine) Big<br />

Band in Görlitz, bestehend aus 2 Trompeten,<br />

1 Posaune, 3 Saxophonen, Akkordeon,<br />

Klavier, Baß, Gitarre,, Schlagzeug<br />

und dem Leiter Walter Übermuth,<br />

der die Band von 1945 bis 1948 dirigierte<br />

und häufig auch bei Tanzmusik als<br />

versierter Altsaxophonist und Klarinettist<br />

den Saxophonsatz verstärkte. Die<br />

Musiker waren keine reinen Jazzer, begleiteten<br />

aber präzise die Artisten und<br />

spielten zum Tanz flott und sauber die<br />

anzeige<br />

6<br />

Geschichte |

Teil I<br />

I<br />

Erfolgsschlager der letzten 6-8 Jahre –<br />

auch neue Stücke, sofern man sie als<br />

Orchester-<strong>Ausgabe</strong>n bekommen konnte.<br />

Aber das war schwierig, wegen der<br />

Papierknappheit. Der Pianist, Kurt Hübel,<br />

war ein gefragter Musiker. Er spielte<br />

nebenbei auch in anderen Musikgruppen<br />

und leitete zeitweise auch eine<br />

Swing-Combo. Der Akkordeonist/Pianist,<br />

Martin Viertel, gründete später mit<br />

Erfolg eine eigene Band. Der 2. Trompeter<br />

gab auch Unterricht. Ich war einer<br />

seiner Trompetenschüler 1947/48.<br />

Der Schlagzeuger, Fritz Gründer von der<br />

Leipziger Str., war ein guter Solist – eine<br />

Rarität damals! Wenn er bei “Barcelona”<br />

den Rumba-Rhythmus schlug oder beim<br />

“Schwarzen Panther” die beiden Schlagzeugsoli<br />

trommelte, eilte ich nach vorn,<br />

um ihm auf die Stöcke zu schauen. Der<br />

Panther, ein heißer, schneller Foxtrott,<br />

war damals bei uns ebenso beliebt wie<br />

“Chattanooga-Choo-Choo” und “In The<br />

Mood”. Und so stand ich dann 1946 (als<br />

lerngieriger Jungschlagzeuger) mit etlichen<br />

anderen Swing-Heinis an der Absperrung,<br />

die das Orchester vom Publikum<br />

trennte. Wir beobachteten, wie der<br />

Drummer sich schaffte, und zappelten<br />

dabei mit dem ganzen Körper im Rhythmus.<br />

Bei dieser Musik vergaßen wir, in<br />

was für einer miesen Zeit wir lebten, daß<br />

wir dauernd hungerten und daß die Zukunft<br />

ungewiß war, daß die Gerüchteküche<br />

im nun zweigeteilten Görlitz besonders<br />

stark brodelte, daß man in diesem<br />

harten Winter 1946/47 wahnsinnig fror.<br />

Das Lokal war schlecht geheizt, es gab<br />

kaum Bier, den Bedienungen wurde pro<br />

Tag nur je eine halbe Flasche Schnaps<br />

für ihre Gäste zugeteilt. So brachte sich<br />

manch einer seinen eigenen Fusel mit<br />

und trank ihn heimlich. Wer dabei erwischt<br />

wurde, mußte das Lokal sofort<br />

verlassen. Nur ein undefinierbares<br />

“Heißgetränk”, ein rotes Gesöff, gab es<br />

reichlich. Manchmal wurde ein “Alkolat”<br />

angeboten, das wohl ein oder zwei<br />

Tropfen Alkohol enthielt.<br />

Sehr erfolgreich waren auch die “Görlitzer<br />

Jazz-Rhythmiker” unter der Leitung<br />

des Trompeters Walter Sedlick von<br />

der Krölstraße. Die Band bestand meist<br />

aus 8 Musikern (Trompete, 3 Saxophone<br />

anzeige<br />

Geschichte | 7

Swing in Görlitz<br />

in<br />

nach<br />

Görlitz<br />

1945<br />

und Rhythmusgruppe) und war bei der<br />

Jugend recht beliebt. Sie spielte immer<br />

wieder in den namhaften Vergnügungslokalen<br />

wie im Resi, im Stadthallengarten<br />

und bei der Wiedereröffnung des<br />

Konzerthauses im Oktober 1946. Sedlick<br />

war einer der wenigen professionellen<br />

Bläser in Görlitz, die jazzig blasen<br />

konnten (später ging er als Musikal-Artist<br />

auf Reisen), und die Band swingte,<br />

was nach meiner Erinnerung an Sedlicks<br />

Bruder Adolf am Schlagzeug lag und an<br />

dem zeitweise mitspielenden Gitarristen<br />

Hannes Stelzer. Aber man war vielseitig<br />

und spielte auch Tangos und Walzer.<br />

Bei den kleinen Kapellen (man bezeichnet<br />

sie heute als Combo) in Görlitz war<br />

die “Benny-Band” führend. Man konnte<br />

sie unter anderem in der “Fledermaus”<br />

(Ecke Berliner Str./Salomonstr.) hören.<br />

Unter den 5 Musikern waren ein sehr<br />

guter Saxophonist und der eben genannte<br />

Hannes Stelzer, der hier auch<br />

sang. Sie spielten jazzige Tanzmusik –<br />

reine Jazzbands, die Tanzmusik ablehnten<br />

und nur Konzerte gaben, gab es<br />

damals bei uns noch nicht – und so kamen<br />

wir Swing-Heinis hierher zum Zuhören<br />

und nicht zum Tanzen. Ließ sich<br />

aber die Tanzerei nicht vermeiden, weil<br />

sonst die Mädchen wegliefen, so tanzten<br />

wir den Hibbel-Swing. Der war 1948<br />

in Mode und hatte den Vorteil, daß man<br />

keine Tanzschritte lernen mußte – man<br />

strampelte nur mit den Beinen auf dem<br />

Parkett herum und bewegte sich kaum<br />

von der Stelle. Mit nur einem Bläser<br />

brauchte die Benny-Band keine Orchester-Arrangements.<br />

Eine Klavierstimme,<br />

die leichter zu bekommen war, reichte<br />

aus. Oder man hörte sich ein Stück auf<br />

der Schallplatte so lange an, bis man es<br />

auswendig spielen konnte. So waren die<br />

Musiker in der Lage, auch die neuesten<br />

Schlager der deutschen Nachwuchs-<br />

Komponisten zu bringen, wie “Hallo kleines<br />

Fräulein”, “Gib mir einen Kuß durchs<br />

Telefon” und die “Räuberballade”, die<br />

der damals beliebte Schlagersänger Bully<br />

Buhlan schrieb.<br />

Zu erwähnen wäre noch das Hausorchester<br />

des Restaurants und Tanzlokals<br />

“Goldener Anker” in Rauschwalde,<br />

dessen Besitzer Lenhart selbst Musiker<br />

anzeige<br />

8<br />

Geschichte |

Teil I<br />

I<br />

war und die bis zu 10 Mann starke Kapelle<br />

leitete. Diese spielte nicht besonders<br />

modern oder gar jazzig, war aber<br />

sehr routiniert und vielseitig. Das war<br />

erforderlich, da in dem geschmackvoll<br />

eingerichteten Lokal neben normalen<br />

Tanzabenden auch oft geschlossene<br />

Veranstaltung stattfanden, bei denen<br />

alles Mögliche gefeiert wurde. Da vergnügte<br />

ich mich bei einem Fest meiner<br />

Schulklasse und ertrug, weil ich einen<br />

Tanzkurs machen mußte, zwei Bälle der<br />

Tanzschule Neumann-Henke. Dabei war<br />

ein konstanter, präziser Rhythmus gefragt,<br />

und den brachte die Kapelle. Sie<br />

hatte auch sofort die neuesten Modetänze<br />

drauf wie die Samba, die 1948<br />

aus Südamerika kam und auch in Görlitz<br />

jung und alt auf die Tanzflächen lockte.<br />

Aber es gab auch “Alte-Herren-Kapellen”,<br />

die eine solide, jedoch recht lahme<br />

Tanzmusik aus den 30er und 40er<br />

Jahren dudelten. Man hörte sie z.B. im<br />

Schweizerhof in Weinhübel und im Kaiserhof<br />

(später Görlitzer Hof), Berliner<br />

Straße. Diese Musik war nichts für Swinger<br />

– da gingen wir nicht hin.<br />

Bekannte Tanzlokale waren damals auch<br />

der Burghof in Biesnitz, Hotel Stadt<br />

Dresden am Bahnhof, das Tivoli an der<br />

Promenade, Café Roland in Weinhübel<br />

und Café Flora, ein Tanzschuppen in<br />

Rauschwalde.<br />

(Fortsetzung folgt)<br />

Manfred Raupach<br />

Bad Wildungen (geschrieben 1995)<br />

anzeige<br />

Geschichte | 9

Christkindelmarkt<br />

Wenn in der Weihnachtszeit vom Weihnachtsmarkt<br />

die Rede ist, dann beneiden<br />

wir Görlitzer oft jene Städte, die auch mit<br />

Striezelmarkt in Dresden<br />

ihrem Weihnachtsmarkt traditionelle Berühmtheit<br />

erlangt haben.<br />

Besonders natürlich Dresden mit seinem<br />

anzeige<br />

10<br />

Geschichte |

Christkindelmarkt<br />

in Schlesien geboren<br />

Weihnachtspyramide in Dresden<br />

Striezelmarkt und Nürnberg mit dem Kindel-Markt.<br />

Die wenigsten Leser werden dabei wissen,<br />

dass der Ursprung des Kindel-Marktes sehr<br />

wahrscheinlich schon bis in das 13. Jahrhundert<br />

zurückgeht und in der Schlesischen<br />

Region seinen Anfang nahm.<br />

Vor etwa 600 Jahren war es noch der<br />

Brauch, dass Bescherkinder nach der<br />

Ernte bei den Bauern wegen einer milden<br />

Gabe anklopften, die sie dann um die<br />

Weihnachtszeit an besonders bedürftige<br />

Mitmenschen verteilten. Bald übernahm<br />

diesen Samariterdienst nur noch ein Bescherkind,<br />

und noch in der Zeit des Mittelalters<br />

entstand aus diesem Brauch der<br />

Christkindelsmarkt. Während der Reformation<br />

verschlug es den Geistlichen Johannes<br />

Hess auch in die Schlesische Region,<br />

und als er das bunte Treiben in den Kirchen<br />

sah, erinnerte er sich vermutlich an<br />

die Tempelreinigung von Jesus Christus.<br />

Hess veranlasste daraufhin, dass der Weihnachtswarenverkauf<br />

und die Spiele auf die<br />

Straße verlagert wurden, und ließ bei seiner<br />

Rückkehr nach Nürnberg den Christkindelsmarkt<br />

im 16. Jahrhundert dort neu<br />

aufleben.<br />

Später wurde daraus ein Christkindelmarkt,<br />

der sich auch in der Niederschlesischen Region<br />

und damit in Görlitz großer Beliebtheit<br />

erfreute.<br />

anzeige<br />

Geschichte |<br />

11

Christkindelmarkt<br />

Christkindelmarkt 2007 in Görlitz<br />

Auf diesem Markt der Vorbereitung für<br />

das Fest handelte man unter anderem<br />

mit Gänsen, Karpfen, Pflaumenkartoffeln,<br />

Breslauer Pflastersteinen, Liegnitzer<br />

Bomben, Fischpfefferkuchen, Christbaumschmuck,<br />

Schnitzereien und Webstoffen.<br />

anzeige<br />

12<br />

Geschichte |

Christkindelmarkt<br />

in Schlesien geboren<br />

Damals lebte der Christkindelmarkt noch<br />

von besinnlicher Stille, und selbst die begleitenden<br />

Spiele über Rübezahl und seine<br />

Zwerge kamen ohne Phonstärken aus.<br />

In Görlitz stirbt der Christkindelmarkt um<br />

1922, weil sich die kommerziell denkenden<br />

Warenhäuser der einträglichen Sache annehmen<br />

und das Geschehen in ihre wärmeren<br />

Gefilde locken.<br />

Er wird nach dem Zweiten Weltkrieg leider<br />

mehr und mehr zum Trubelmarkt, denn<br />

die Menschen wollen sich nach Bombenalarm<br />

und ständiger Angst nun lautstärker<br />

amüsieren, um die Vergangenheit möglichst<br />

schnell zu verdrängen. Der Christkindelmarkt<br />

verlagert sich vom Marienplatz<br />

auf den Obermarkt, und Knecht Ruprecht<br />

sowie das Christkind müssen dem Weihnachtsmarkt<br />

weichen.<br />

In den letzten Jahren wurde der Christkindelmarkt<br />

wieder ein Erfolg. Die Görlitzer<br />

konnten auf dem Untermarkt (dort wo es<br />

ja begonnen hat) einen Christkindelmarkt<br />

erleben, der die weihnachtliche Traditionspflege<br />

Schlesiens im wahrsten Sinne des<br />

Wortes wieder erstrahlen ließ. Ob es die<br />

Empfangszeremonie des Görlitzer Kindel<br />

zwischen Schlesischer Fee und Bauernmädchen<br />

war, seine mehrtätige Marktvisite<br />

in traditioneller Begleitung von Knecht Ruprecht<br />

oder der Auftritt von Stadtschreiber<br />

und Stadtältesten, das Brauchtum konnte<br />

sich ohne größere Ecken und Kanten mit<br />

den neuzeitlichen Gewohnheiten arrangieren<br />

und diesen Weihnachtsmarkt zu einer<br />

wirklich positiven Bescherung für die hiesigen<br />

Bürger werden lassen.<br />

Dazu beigetragen haben natürlich auch<br />

solche lukullischen Nostalgieprodukte wie<br />

Breslauer Pflastersteine und Liegnitzer<br />

Bomben.<br />

Hans-Joachim Terp<br />

Zusammengestellt durch Eberhard Oertel<br />

anzeige<br />

Geschichte |<br />

13

Carl<br />

Preußische<br />

Samuel<br />

Zucht und Ordnung<br />

Geißler<br />

–<br />

anzeige<br />

Carl Samuel Geißler (Foto: Ratsarchiv Görlitz)<br />

Der bekannte Tuchfabrikant in Görlitz<br />

Furtstraße Carl Samuel Geißler<br />

(28.3.1775 – 4.2.1878), ein Bruder von<br />

Ernst Friedrich Geißler, Besitzer der Vierradenmühle.<br />

Carl Samuel Geißler war königlicher Kommerzienrat<br />

und von 1835 bis 1877 mit<br />

einer 2 jährigen Unterbrechung Stadtrat<br />

bzw. Stadtverordneter, Stadtältester und<br />

Träger der Roten Adler Ordens 4. Klasse.<br />

Carl Samuel Geißler hatte 8 Kinder, darunter<br />

5 Mädchen. Seine Tochter Agnes<br />

Therese Geißler (23.2.1825 – 13.12.<br />

1907) verliebte sich in einen Christian<br />

Franz Adolph Webel (6.2.1823 –<br />

8.5.1875), Sohn eines Buchhändlers<br />

und Druckereibesitzers in Leipzig.<br />

2 sehr interessante Liebesbriefe, die<br />

Adolph 1847 an seine Geliebte schrieb,<br />

sind in meinem Besitz.<br />

Nun sollte ja geheiratet werden, und<br />

Adolph wollte Bürger von Görlitz werden.<br />

Der zukünftige Schwiegervater Carl<br />

Samuel Geißler schrieb daraufhin am<br />

12. Juli 1847 nachfolgenden Brief an<br />

Adolph Webel nach Leipzig:<br />

„Aus Ihrem Geehrten ersehe ich Ihren<br />

festen und ernsten Entschluss, daher<br />

auch der meine feststeht, und zu ihrem<br />

und Agnes weiterem Gedeihen,<br />

als Vater nur herzlich Glück wünschen<br />

kann.<br />

Hoffend, daß Sie sich mit ernstlichem<br />

Eifer bemühen werden, in<br />

den Geschäftskreis tätig beizutragen,<br />

vorwärts schreiten zu suchen,<br />

wie es selbst bei mir und jedem tätigen<br />

Geschäftsmannes Pflicht ist,<br />

den Sorgenträger durch das Leben<br />

verändern, wo dann auch Fleiß und<br />

Mühe nicht unbelohnt bleiben wird.<br />

Herrmann Oettel das freundschaftliche<br />

Wort zu geben, mit Ihrer oben angeführten<br />

Bitte, halte ich für Pflicht und Artigkeit.<br />

Wegen dem nun zu erlangenden Bürgerrecht<br />

haben Sie nun die nötigen<br />

Atteste, als Tauf-, Lehr-, Militär- und<br />

Führungsattest Ihres letzten Herren<br />

beizufügen, und durch Gesuch einzureichen,<br />

haben Sie solches ausgefertigt,<br />

können Sie es an mich überschicken,<br />

da ich es selbst abgeben will.<br />

Inliegend ein Formular, in welcher Art<br />

Sie es ungefähr anfertigen können.<br />

Glück auf mit frohem Mut grüßt<br />

Ihnen freundschaftlich<br />

C.S.Geißler“<br />

14<br />

Geschichte |

Es war um 1850 schwierig, Görlitzer Bürger zu werden<br />

Carl Samuel Geißler<br />

anzeige<br />

Originalbrief von Carl Samuel Geißler an Adolph Webel<br />

Geschichte |<br />

15

Carl<br />

Preußische<br />

Samuel<br />

Zucht und Ordnung<br />

Geißler<br />

–<br />

Die Abbildungen zeigen Agnes Therese<br />

Webel geb. Geißler und den Kaufmann<br />

Christian Franz Adolph Webel.<br />

anzeige<br />

Am 11.04 1848 wurde dann geheiratet.<br />

Im Jahre 1854 gelangte das Grundstück<br />

Brüderstraße 13 in den Besitz von Adolph<br />

Webel und Frau Agnes Therese Webel<br />

geb. Geißler (Eingang Schwarze Gasse 4)<br />

Bei Richard Jecht, Tophographie der<br />

Stadt Görlitz, ist auf Seite 384 nachfolgendes<br />

vermerkt:<br />

„Brüderstraße 13 (Überbauung der<br />

Schwarze Gasse)<br />

Die Brauhöfe Brüderstraße 13 (Hyph.<br />

Nr, 13) und Brüdergasse 12 (Hyph. Nr.<br />

10) haben seit 1770 einen gemeinsamen<br />

Überbau über dem Schwarzen<br />

Gässchen; damit kam man überein, als<br />

der Advokat und Kämmerer und Heideverwalter<br />

Georg Geißler Nr. 13 baute,<br />

dass ihm die oberen 2 Fenster, dem Besitzer<br />

der Nr. 12 dem Schöppen Georg<br />

Lochmann, aber die unteren 2 Fenster<br />

eingeräumt wurden. Den Dachboden<br />

sollte jeder zur Hälfte haben. So ist der<br />

Besitzstand noch heute (1934).<br />

16<br />

Geschichte |

Es war um 1850 schwierig, Görlitzer Bürger zu werden<br />

Carl Samuel Geißler<br />

anzeige<br />

Brüderstraße 13<br />

Die Besitzer lassen sich bis 1427 nachweisen,<br />

u.a. 1755 wohnte als Mieter<br />

in diesem Haus der Buchdrucker Sigmund<br />

Ehrenfried Richter (Anm. Carl Sa-<br />

Geschichte |<br />

17

Carl<br />

Preußische<br />

Samuel<br />

Zucht und Ordnung<br />

Geißler<br />

–<br />

muel Geißler heiratete<br />

eine Amalie Therese<br />

Richter (1798 – 1876),<br />

und sein Bruder Ernst<br />

Friedrich heiratete auch<br />

eine Minna Emilie Richter<br />

(1812 – 1901), ob<br />

die Ehe aus dieser Familie<br />

stammt, konnte<br />

ich noch nicht ermitteln.<br />

Eventuelle Hinweise<br />

können der Redaktion<br />

Stadtbild übergeben<br />

werden – auch leihweise<br />

Dokumente).<br />

Weiter schreibt Richard<br />

Jecht: 1854 – 1908 war<br />

es im Besitz von Adolph<br />

Webel und Frau Agnes<br />

Theres Webel geb,.<br />

Geißler. Ab 1808 ist Besitzer<br />

der Kaufmann<br />

Louis Karger.“<br />

Die Familie Adolph Webel<br />

richtete in diesem<br />

Grundstück ein Textilgeschäft<br />

ein.<br />

anzeige<br />

Nebenstehende Annonce<br />

aus dem Neuem<br />

Görlitzer Anzeiger (NGA<br />

Nr. 294 Seite 2092 vom<br />

15.12.1878) zeigt das<br />

Angebot in diesem Geschäft.<br />

Jetzt befindet sich in diesem<br />

Laden die “Schlesische<br />

Schatztruhe“.<br />

18<br />

Geschichte |

Es war um 1850 schwierig, Görlitzer Bürger zu werden<br />

Carl Samuel Geißler<br />

Nachbemerkung:<br />

Aus der Ehe von Adolph Webel mit Agnes<br />

Therese Geißler gingen 3 Söhne hervor.<br />

Helene. Deren Eltern waren Emma Therese<br />

Rehfeld geb. Geißler (1822 – 1896)<br />

und des Fabrikbesitzers Karl Rehfeld<br />

(1814 – 1889).<br />

Die Abb. zeigt links<br />

Kaufmann und Stadtrat<br />

Felix Webel und<br />

rechts seine 2. Ehefrau<br />

Helene Rehfeld<br />

verw. Rösler.<br />

Wolfgang Stiller<br />

Einer der bekanntesten<br />

war Stadtrat Felix<br />

Webel (1848 – 1918).<br />

Felix Webel begründete<br />

sein Textilgeschäft<br />

auf dem Postplatz<br />

14/15 (Webel<br />

Haus und Brasserie).<br />

In zweiter Ehe war<br />

Felix Webel mit Helene<br />

Rehfeld verwitwete<br />

Rösler (1852 –<br />

1943) vermählt, Carl<br />

Samuel Geißler war<br />

der Großvater von<br />

anzeige<br />

Geschichte |<br />

19

9. <strong>November</strong> 1938 in Görlitz<br />

1938<br />

–<br />

In einer “Schriftlichen Nachweisung über<br />

die jüdischen Gewerbebetriebe” in Görlitz<br />

aus den frühen 1940er Jahren sind<br />

64 Unternehmen oder Personen aufgelistet.<br />

Für 35 davon war “kein Nachfolger”<br />

genannt. Sie waren ausgelöscht.<br />

Sonst liest man säuberlich untereinander<br />

“Vor- und Zuname des Erwerbers”<br />

verzeichnet, darunter nachmals recht<br />

bekannte Adressen. Vor ein paar Wochen<br />

spielte diese Liste aus dem Ratsarchiv<br />

eine Rolle, als im Vortragssaal des<br />

Schlesischen Museums Görlitz über die<br />

Vertreibung der Görlitzer Juden nach<br />

1933 berichtet wurde. Ein Vortragender<br />

schilderte faktenreich einige Beispie-<br />

Demoliertes Schaufenster Textilhaus Fischer, Bismarckstraße 29<br />

anzeige<br />

20<br />

Geschichte |

Rückblick nach vornnach vorn<br />

Verwüstetes Schaufenster Horn, Steinstraße 1<br />

le für die staatliche Ausplünderung von<br />

Görlitzern, die durch die Judengesetzgebung<br />

ihrer beruflichen Lebensgrundlagen<br />

beraubt wurden. Zugleich ließ der<br />

Referent durchblicken, daß er keine Namen<br />

späterer privater Nutznießer nennen<br />

werde, um nicht die Bekanntschaft<br />

hochbezahlter Rechtsanwälte einzelner<br />

“Erwerber”–Familien machen zu müssen.<br />

Dabei sind die Akten der Forschung<br />

zugänglich und teils publiziert. Tatsächlich<br />

häufen sich in jüngster Zeit vor unserer<br />

Haustür Fälle, daß vermögende<br />

Wirtschaftskreise durch Nötigung von<br />

Verlagen und Autoren unangenehme<br />

Fakten aus der Unternehmensgeschichte<br />

zu vertuschen suchen. Geht es dabei<br />

um Entrechtung und Beraubung einst-<br />

anzeige<br />

Geschichte |<br />

21

9. <strong>November</strong> 1938 in Görlitz<br />

1938<br />

–<br />

mals angesehener und um<br />

die Stadt verdienter Juden,<br />

kann man die Verdrängungsmanöver<br />

weichgespülter Saubermänner<br />

nur als reichlich<br />

unanständig bezeichnen. Gelegentliche<br />

Betroffenheitsrituale<br />

zu offiziellen Anlässen wirken<br />

da um so peinlicher.<br />

Wer hätte noch vor 20 Jahren<br />

hier so etwas für möglich<br />

gehalten? Erinnern wir uns<br />

deshalb an jenen Bericht der<br />

nationalsozialistischen “Oberlausitzer<br />

Tagespost” in Görlitz<br />

vom 10. <strong>November</strong> 1938 mit<br />

seinen rüpelhaften Pöbeleien:<br />

“Judenfeindliche Kundgebungen<br />

in Görlitz. Sturm gegen<br />

Görlitzer Judengeschäfte.<br />

Auch in Görlitz machten sich<br />

die erregten Gemüter in antisemitischen<br />

Aktionen Luft. In einigen<br />

Judenläden der Stadt übernahmen einige<br />

Görlitzer freiwillige “Aufräumungsarbeiten”,<br />

um dadurch ihrem Abscheu Ausdruck<br />

zu verleihen. So in dem jüdischen<br />

Synagoge Otto-Müller Straße, um 1925<br />

Ramschbasar Horn, Steinstraße, wo in<br />

den Auslagen das oberste zu unterst gedreht<br />

wurde. Außerdem wurden weitere<br />

Judenläden in der Bismarckstraße und<br />

am Grünen Graben in Mitleidenschaft<br />

anzeige<br />

22<br />

Geschichte |

Rückblick nach vornnach vorn<br />

dern der jüdischen Mischpoke<br />

auch in unserer Stadt die Augen<br />

öffnen. Wie die Nachforschungen<br />

der “Oberlausitzer<br />

Tagespost” ergaben, sind darüber<br />

hinaus folgende jüdische<br />

Geschäfte in Görlitz von<br />

der Aktion betroffen worden:<br />

Fischer, Bismarckstraße; Mendel<br />

& Baumann, Demianiplatz<br />

7; S. Freundlich, Adolf-Hitler-<br />

Straße 12. Wie wir weiter erfahren,<br />

haben ferner in den<br />

Wohnungen einiger Hebräer<br />

spontane “zivile Haussuchungen”<br />

stattgefunden, und<br />

zwar handelt es sich hierbei<br />

um folgende: Frenkel, Jakobstraße<br />

15; Pension Bendler<br />

(richtig: Baender, E.K.), Salomonstraße<br />

40; Cohn, Otto-Müller-Straße<br />

2; Dr. Blau,<br />

Inneres der Synagoge nach der Einweihung 1911<br />

gezogen. Wenn auch den Rebekkas und Klein-Biesnitz, Parkstraße 14.” Allerdings<br />

Salomons selbst nichts geschehen ist, so mißlang der Versuch, die Synagoge an<br />

werden vielleicht diese unmißverständlichen<br />

Äußerungen der kochenden Volkszen.<br />

Vorausgegangen waren Boykottak-<br />

der Otto-Müller-Straße in Brand zu setseele<br />

selbst den abgebrühtesten Mitglietionen<br />

gegen jüdische Juristen, Ärzte<br />

anzeige<br />

Geschichte |<br />

23

9. <strong>November</strong> 1938 in Görlitz<br />

1938<br />

–<br />

und Geschäftsleute<br />

1933, der verleumderische<br />

und geplatzte<br />

Prozeß gegen den<br />

sozialdemokratischen<br />

Konfektionshändler<br />

Artur Dresel mit dessen<br />

mysteriösem Tod<br />

im Gefängnis 1935,<br />

der rätselhafte Tod<br />

des Strumpffabrikanten<br />

Ludwig Cohn bald nach dessen Ein-<br />

Anteil am wirtschaftlichen und kultu-<br />

“Arisierte” Kofferfabrik Julius Arnade Görlitz-Moys<br />

lieferung in Buchenwald. Später folgten rellen Aufschwung in Görlitz zwischen<br />

die Deportation von Landgerichtsdirektor<br />

Dr. Schwenck und von Kofferfabri-<br />

Im Umgang mit diesem Erbe brauchen<br />

1850 und 1933 hatten.<br />

kant Arnade nach Auschwitz, der Tod wir keine wehleidigen protokollarischen<br />

des 84jährigen Eisenwarengroßhändlers Pflichtübungen und keine mutmaßende<br />

Martin Ephraim 1944 in Theresienstadt, Sensationsmache der Presse, sondern<br />

der Freitod des Arzt-Ehepaares Oppenheimer<br />

beim Lager Tormersdorf 1941, ches Gedächnis. Nur so richtet sich der<br />

Dankbarkeit, Aufrichtigkeit und ein wa-<br />

die Zerstreuung der einst blühenden Rückblick auf jenen beschämenden 9.<br />

Gemeinde nach deren Auflösung 1938 <strong>November</strong> 1938 nach vorn auf ein hoffentlich<br />

menschlicheres Morgen.<br />

(verzeichnet mit allen untergegangenen<br />

Gemeinden in der Gedenkstätte Yad<br />

Vashem). Es waren vaterländisch eingestellte<br />

Deutsche, Konservative oder Libe-<br />

Dr. Ernst Kretzschmar<br />

rale zumeist, die einen herausragenden<br />

anzeige<br />

24<br />

Geschichte |

Richard Jecht zum<br />

Jecht<br />

150. Geburtstag<br />

Was soll man über diesen Mann noch<br />

schreiben, wie ihn angemessen ehren??<br />

Eine gerechte allumfassende Beurteilung<br />

seines gewaltigen Lebenswerkes blieb<br />

bisher bruchstückhaft, skizzenhaft. Es<br />

fehlt leider bis heute eine umfassende<br />

Biographie. Richard Jechts Lebenswerk<br />

ist mit zwei besonderen Attributen zu<br />

charakterisieren: ungeheurer Fleiß, Heimatliebe<br />

und insbesondere Stolz auf die<br />

Geschichte seiner Heimatstadt.<br />

Wohl kein oberlausitzischer Historiker<br />

konnte sich bereits zu Lebzeiten einer<br />

vergleichbaren Menge unterschiedlichster<br />

Ehrungen erfreuen wie Richard Jecht.<br />

Auch in Zukunft wird sein gewaltiges<br />

Werk nicht dem Vergessen anheim fallen.<br />

Als „Kind des Historismus“, Philologe und<br />

zudem als Görlitzer Ratsarchivar legte er<br />

den größten Wert auf die Nutzung der<br />

überlieferten schriftlichen Quellen. Auch<br />

wenn sich selbstverständlich die wissenschaftlichen<br />

Fragestellungen veränderten<br />

und die von ihm kritisch betrachteten<br />

interdisziplinären Forschungen heute<br />

als selbstverständlich gelten, bleibt der<br />

Wert der Früchte seines Schaffens dauerhaft<br />

bestehen. Wie oft liest man heute<br />

ambitionierte Arbeiten von ambitionierten<br />

zumeist jungen Forschern, die keine<br />

einzige archivische Quelle nutzten! Oder<br />

die im schlimmsten Fall nicht einmal über<br />

das dazu nötige Handwerkszeug verfügen.<br />

Wie oft entsteht aus zwei vorliegenden<br />

eine „neue Veröffentlichung“? Wie<br />

oft werden genutzte Abhandlungen nicht<br />

kritisch auf den Wert und Umfang der<br />

darinnen genutzten Quellen geprüft? Wie<br />

viele Wissenschaftler verbringen heute<br />

noch unermüdlich Tag für Tag in Archiven,<br />

um erst einmal die Grundlagen für<br />

geschichtsphilosophische Verallgemeinerungen<br />

zu schöpfen, um tatsächlich Wissen<br />

zu schaffen?<br />

Nun, Richard Jecht selbst wäre wohl am<br />

glücklichsten, wenn er wüsste, dass die<br />

Erschließung der archivischen Quellen<br />

sowie die auf ihnen basierenden Forschungen<br />

zudem und nicht zuletzt unter<br />

dem Dach der Oberlausitzischen Gesellschaft<br />

der Wissenschaften durch seine<br />

legitimen Erben weitergeführt wird. Man<br />

könnte es auf einen einfachen Nenner<br />

bringen:<br />

anzeige<br />

Persönlichkeit | 25

Richard Jecht zum<br />

Jecht<br />

150. Geburtstag<br />

Richard Jecht im Ratsarchiv Görlitz<br />

Jecht zu ehren bedeutet nichts anderes<br />

als fleißig zu arbeiten. „Fleiß“ war das<br />

Jechtsche Credo.<br />

Richard Jecht: „Wir sind die<br />

Kärrner. Wir fahren die Bausteine<br />

zusammen, damit die<br />

Könige bauen können.“<br />

Am 25. Juli 1945 verstarb<br />

der 87-jährige Sekretär der<br />

Oberlausitzischen Gesellschaft<br />

der Wissenschaften, der<br />

Görlitzer Ehrenbürger und<br />

Ratsarchivar Richard Jecht<br />

im Krankenhaus Dresden<br />

Friedrichstadt fernab von<br />

seiner geliebten, selbst gewählten<br />

Heimatstadt. Die<br />

Sorgen ob der furchtbaren<br />

Zeitumstände und die damit<br />

verbundenen Ängste um<br />

den Erhalt des reichen kulturellen<br />

und wissenschaftlichen<br />

Erbes seiner oberlausitzischen<br />

Heimat sowie<br />

die Fortführung seines Lebenswerkes<br />

werden ihn<br />

schmerzlich bis zu seinem<br />

Ende bedrückt haben. Bereits seit dem<br />

Jahre 1943 lagerte man wegen drohender<br />

Luftangriffe die Masse der wertvol-<br />

anzeige<br />

26<br />

Persönlichkeit |

Richard Jecht zum<br />

Jecht<br />

150. Geburtstag<br />

len Bestände des Ratsarchivs und der<br />

Gesellschaftsbibliothek zum Großteil in<br />

das Stift Joachimstein bei Radmeritz/Radomierzyce<br />

aus. Die Räume des Görlitzer<br />

Ratsarchivs und jene im Haus Neißstraße<br />

30 waren nahezu leer. Würde dieser<br />

Born des Wissens nach Kriegsende wieder<br />

gefüllt sein? Wie würde die traditionsreiche<br />

oberlausitzische Wissenschaftsgesellschaft<br />

den Zusammenbruch des<br />

„Dritten Reiches“ überstehen? Bereits<br />

seit Februar 1945 war Görlitz ein „fester<br />

Platz“, welcher durch Wehrmacht, SS<br />

und Volkssturm verteidigt werden sollte.<br />

Richard Jecht gehörte zu den in jenen<br />

Tagen evakuierten Görlitzern. Die<br />

letzten Monate seines Lebens verbrachte<br />

er im Kreise seiner Angehörigen in Bad<br />

Schandau. Würde die geliebte Heimatstadt<br />

ein ähnliches Schicksal der Zerstörung<br />

treffen wie Breslau oder Lauban?<br />

Jechts Tod fiel in eine Zeit der Ungewissheit,<br />

der Zukunftsangst, der Not, aber<br />

auch der Hoffnung auf das nahe Kriegsende,<br />

auf Frieden. Zukunft braucht Vergangenheit.<br />

Vielleicht schöpfte Richard<br />

Jecht gerade aus dieser Tatsache Hoffnung<br />

für die Zukunft der Oberlausitz und<br />

seine Heimatstadt, für deren Ehre und<br />

für deren Wohl er nach seinem eigenen<br />

Verständnis nahezu sein ganzes Forscherleben<br />

unermüdlich wirkte.<br />

Am 3. März 1939 schreibt Richard Jecht<br />

anlässlich des selbst beantragten Eintrittes<br />

in den Ruhestand folgendes an den<br />

Görlitzer Oberbürgermeister: „Sehr geehrter<br />

Herr Oberbürgermeister!... Bei<br />

meinem endgültigen Abgange aus dem<br />

Dienst der Stadt Görlitz am 31. März<br />

1939 darf ich wohl bitten, dass keine offizielle<br />

Veranstaltung geschieht. Die Stadt<br />

hat bei Gelegenheit meines 80. Geburtstages<br />

am 3. September 1938 in so überaus<br />

gütiger Weise mich geehrt, dass ich<br />

jetzt darüber hinaus jede Kundmachung<br />

vermeiden möchte...“ Eine Ära Görlitzer<br />

Archivgeschichte, verbunden mit dem<br />

Namen Richard Jechts, ging still und bescheiden<br />

zu Ende, die Feder freilich konnte<br />

erst der Tod dem 87-jährigen aus der<br />

Hand nehmen.<br />

(Fortsetzung folgt)<br />

Roland Otto Ratsarchiv Görlitz<br />

anzeige<br />

Persönlichkeit | 27

<strong>November</strong>revolution<br />

Vor 90 Jahren –<br />

Die Revolution kam nicht ohne Vorboten.<br />

Der I. Weltkrieg kostete 2278 Görlitzer<br />

das Leben. Im August 1918 gab<br />

es Streiks und Hungerdemonstrationen<br />

der Maschinenbauer und Waggonbauer.<br />

1917 bildeten die oppositionellen Kräfte<br />

in der SPD eine Görlitzer Ortsgruppe<br />

der USPD. Aber am 9. <strong>November</strong> und<br />

kurz danach überstürzten sich die Ereignisse.<br />

Erst am 12. <strong>November</strong> erschien<br />

in der sozialdemokratischen “Görlitzer<br />

Volkszeitung” ein Überblick unter der<br />

Schlagzeile “Die Revolution in Görlitz –<br />

Die militärische und politische Macht in<br />

den Händen des Arbeiter- und Soldatenrates”.<br />

Über den 9. <strong>November</strong> war da<br />

zu lesen: “Noch am frühen Nachmittag<br />

hat wohl niemand daran gedacht, welche<br />

große Umwälzung der Abend bringen<br />

würde. Ihr Anfang lag in den Spätstunden<br />

des Nachmittags, in denen sich<br />

einzelne Trupps von Soldaten durch die<br />

Stadt bewegten. Die Teilnehmer wurden<br />

immer mehr, und um 6 Uhr abends staute<br />

sich eine große Anzahl von Soldaten<br />

und Zivilpersonen am Kaisertrutz, wo<br />

nach kurzem Widerstand der Wache die<br />

dort befindlichen Arrestanten herausgeholt<br />

wurden. Von hier aus ging es zum<br />

Postplatz, wo unter Hinzuziehung des<br />

Staatsanwalts die im Gerichtsgefängnis<br />

befindlichen Militärpersonen in Freiheit<br />

gesetzt wurden. Auf dem Bahnhof nahm<br />

der Arbeiter- und Soldatenrat durch eine<br />

an roten Armbinden kenntliche Soldaten-<br />

Patrouille seine Tätigkeit auf. Den immer<br />

größer werdenden Trupps, die mit jeder<br />

Minute stärker anschwollen, nahm sich<br />

die Sozialdemokratische Partei an, indem<br />

sie die von Soldaten stark durchsetzten<br />

Massen nach dem Konzerthaus zu einer<br />

Versammlung einlud. Dem wurde umgehend<br />

Folge gegeben, und im Nu hatte<br />

sich der Konzerthaussaal gefüllt. Die imposante<br />

Versammlung wurde von unserem<br />

Reichstagsabgeordneten Genossen<br />

Taubadel eröffnet. Nach der mit stürmischem<br />

Beifall aufgenommenen Ansprache<br />

wurde wie überall in deutschen<br />

Landen ein Arbeiter- und Soldatenrat gewählt,<br />

bestehend aus vier Vertretern der<br />

sozialdemokratischen Arbeiterschaft und<br />

acht Soldaten.” Vorsitzender des Rates<br />

wurde schließlich Paul Taubadel, Redak-<br />

anzeige<br />

28<br />

Geschichte |

<strong>November</strong>revolution in Görlitz<br />

<strong>November</strong>revolution 1918, Kaisertrutz, Zeichnung von Günter Hain 1988<br />

teur der “Görlitzer Volkszeitung”.<br />

Von der Bühne<br />

des Konzerthauses Leipziger<br />

Straße erklärten<br />

sich Oberbürgermeister<br />

Georg Snay und Stadtkommandant<br />

Oberst von<br />

Erxleben zur Zusammenarbeit<br />

bereit.<br />

Am Sonntagvormittag<br />

(10. <strong>November</strong>) wurden<br />

die nicht an der<br />

Front stehenden Soldaten<br />

auf dem Hof der<br />

Neuen Kaserne Trotzendorfstraße<br />

durch den Arbeiter-<br />

und Soldatenrat<br />

über die Lage unterrichtet.<br />

Für 13 Uhr war eine<br />

Kundgebung auf dem<br />

Obermarkt angesetzt.<br />

Dort sprachen Taubadel<br />

(SPD), Bähr (USPD) und<br />

ein Soldat Krüger vor jeweils<br />

kleineren Gruppen<br />

(noch fehlten ja Lautsprecher),<br />

anschließend<br />

anzeige<br />

Geschichte |<br />

29

<strong>November</strong>revolution<br />

Vor 90 Jahren –<br />

Demonstranten auf dem Obermarkt, 1. Mai 1919<br />

fen werden... Nicht das Experimentieren<br />

und das Zertrümmern des Staates, sondern<br />

ein Umformen von Staat und Gesellschaft<br />

und ein Hineinwachsen in den<br />

Sozialismus muß erfolgen. Jeder Bürgerkrieg<br />

muß vermieden werden. Gegen<br />

Extreme von allen Seiten müssen wir<br />

uns wenden.” Paul Taubadel nahm am<br />

Reichsrätekongreß im Dezember in Berbewegte<br />

sich ein Demonstrationszug<br />

zum Friedrichsplatz. Die SPD-Mitgliederversammlung<br />

am 13.11. mit dem Ortsvorsitzenden<br />

Hugo Cohn orientierte auf<br />

eine sozialistische Republik. Am 20.11.<br />

betonte der Görlitzer SPD-Sekretär Hugo<br />

Eberle im Konzerthaus Leipziger Straße:<br />

“Erbarmungslos muß in die Riesengewinne<br />

der Kriegswucherer eingegrif-<br />

anzeige<br />

30<br />

Geschichte |

<strong>November</strong>revolution in Görlitz<br />

lin teil und entschied sich mit der Mehrheit<br />

gegen ein Rätesystem nach sowjetrussischen<br />

Vorbild und für Wahlen zur<br />

Nationalversammlung einer bürgerlichparlamentarischen<br />

Republik. Die Wahl<br />

im Januar 1919 erbrachte in Görlitz bei<br />

einer Beteiligung von 90% für die SPD<br />

24173, für die DDP (Deutsche Demokratische<br />

Parie) 14085 Stimmen gegenüber<br />

49<strong>65</strong> Stimmen für die konservative<br />

DNVP (Deutschnationale Volkspartei),<br />

also eine überwältigende republikanische<br />

Mehrheit. Waffenstillstand, Republik,<br />

Achtstundentag, Frauenwahlrecht<br />

und Verhältniswahlsystem wurden als<br />

Fortschritte gefeiert.<br />

Aber bald folgten der Versailler Raubfriedensvertrag,<br />

Nachkriegskrise, Bürgerkrieg<br />

und politisches Chaos. Die ernüchterten<br />

Görlitzer wählten 1920 bei 89%<br />

Wahlbeteiligung: SPD 14133, DDP 7566,<br />

aber USPD 7012, KPD 280; die großbürgerliche<br />

DVP (Deutsche Volkspartei) verbuchte<br />

9848 Stimmen, die konservative<br />

DNVP 4510.<br />

In der Weltkriegsgeschichte der Garnison<br />

(Infanterie-Regiment Nr. 19) hieß<br />

es 1935 vorwurfsvoll: “Am 9. <strong>November</strong><br />

1918 hatten Arbeiter- und Soldatenräte<br />

auf unserem Kaisertrutz die rote Fahne<br />

gehißt” (Es blieb wohl die einzige auf einem<br />

öffentlichen Gebäude). Zum 10. Jubiläum<br />

erinnerte der liberale “Neue Görlitzer<br />

Anzeiger” unter dem Titel “Vor 10<br />

Jahren” etwas ironisch an die Revolutionstage.<br />

Da erfuhr man nun, auch von<br />

Zeitzeugen: “Nur ganz wenige glaubten<br />

am Sonnabendmittag, dem 9. <strong>November</strong><br />

1918, an ein Übergreifen der revolutionären<br />

Bewegung nach Görlitz. Wohl sah<br />

man einige Soldaten, die die Kokarde<br />

von der Mütze heruntergerissen hatten<br />

und mit frecher Miene höhnisch lächelnd<br />

grußlos an den wenigen Offizieren vorübergingen.<br />

Am frühen Nachmittag liefen<br />

die Nachrichten aus Berlin ein, daß dort<br />

die Revolution siegreich gewesen war.<br />

Hier ging alles seinen üblichen Gang bis<br />

nachmittags gegen 5 Uhr. Ein Soldat aus<br />

Dresden, Weinhold, der später hier eine<br />

sehr unrühmliche Rolle im S- u.A-Rat gespielt<br />

hat, war nachmittags gegen 4 Uhr<br />

hier angekommen, scharte einige Soldaten<br />

auf der Berliner Straße um sich...<br />

anzeige<br />

Geschichte |<br />

31

<strong>November</strong>revolution<br />

Vor 90 Jahren –<br />

Mit 20 bis 30 Mann wurde gegen 5 ¾<br />

Uhr der Kaisertrutz “erstürmt”, indem<br />

die Gefangenen herausgelassen wurden<br />

und vor dem Kaisertrutz ein baumlanger<br />

Soldat Ansprachen an die inzwischen<br />

angewachsene Menge der Neugierigen<br />

hielt, die immer in der Mahnung ausklang:<br />

Nur kein Blutvergießen, nur kein<br />

Blutvergießen. In Wirklichkeit war die<br />

Menge so friedlich wie möglich. Befreiung<br />

der politischen Gefangenen im Gerichtsgefängnis<br />

war die nächste Aufgabe<br />

der Soldaten und der Menschenmenge,<br />

die inzwischen auf etwa 200 Köpfe angewachsen<br />

war. In geschlossenem Zuge<br />

ging es über den Demianiplatz, wo vorsichtige<br />

Geschäftsleute die Rolläden herunterließen,<br />

nach dem Postplatz. Durch<br />

Verhandlungen mit der Staatsanwaltschaft<br />

wurde die Freigabe der Militärgefangenen<br />

erwirkt, etwa 20 an der Zahl.<br />

Gegen 7 ½ Uhr fand im Konzerthaus<br />

eine Versammlung der Garnison statt,<br />

zu der auch Zivilisten zugelassen waren,<br />

und es wurde der erste A-und S-Rat “gewählt”,<br />

d.h. die Anwärter nannten z.T.<br />

ihre Namen selber. Widerspruch erhob<br />

sich nicht, und so war die erste “Wahl”<br />

vollzogen. Auf dem Tisch vor dem “Revolutionstribunal”<br />

häuften sich die Degen<br />

der Offiziere, die in der Hauptsache<br />

von einem halbwüchsigen Soldaten unter<br />

dem Gejohle und Geschrei der Versammelten<br />

als “Gewehr über” in den<br />

Saal getragen wurden. Auf den Straßen<br />

wurden Handzettel ausgegeben, auf denen<br />

zur Teilnahme an einer Riesendemonstration<br />

am Sonntagmittag aufgefordert<br />

wurde. Diese Kundgebung war<br />

aber ein Fehlschlag, denn in Wirklichkeit<br />

fanden sich nur einige hundert Personen<br />

zusammen, die frierend vom Obermarkt<br />

nach dem Friedrichsplatz zogen und sich<br />

dort nach einigen “Hochs” usw. auflösten.<br />

Eine wirkliche Begeisterung konnte<br />

die ausgehungerte und verzweifelte Bevölkerung<br />

damals gar nicht aufbringen.”<br />

Die Weltwirtschaftskrise mit den katastrophalen<br />

Folgen der Abhängigkeit vom<br />

USA-Finanzkapital führte zu weiterer Ernüchterung.<br />

Von weit links wiederholte<br />

sich der Vorwurf von den “Arbeiterverrätern<br />

um Ebert und Scheidemann 1918”,<br />

während von rechts die Vokabeln “No-<br />

anzeige<br />

32<br />

Geschichte |

<strong>November</strong>revolution in Görlitz<br />

Käuferschlange an der Nonnenstraße im Hungerwinter 1917<br />

vemberverbrecher” und<br />

“Dolchstoß in den Rücken<br />

der kämpfenden<br />

Truppe” die Propaganda<br />

beherrschten. Nach<br />

knapp 15 Jahren war die<br />

1918 geborene Republik<br />

am Ende. Auch in Görlitz<br />

hatte sie Hoffnungen genährt<br />

und Enttäuschungen<br />

gebracht.<br />

Nach 90 Jahren ist die Erinnerung<br />

durch manches<br />

Wenn und Aber belastet.<br />

Zu schmerzlich waren<br />

die Turbulenzen und<br />

Katastrophen nach 1918.<br />

Keiner der seitdem praktisch<br />

ausprobierten gesellschaftlichen<br />

Gegenentwürfe<br />

war dauerhaft<br />

und vermochte zu überzeugen.<br />

Aber es bleibt<br />

heilsam, das Datum 9.<br />

<strong>November</strong> 1918 im Blick<br />

zu behalten.<br />

Dr. Ernst Kretzschmar<br />

anzeige<br />

Geschichte |<br />

33

Görlitzer<br />

Glocken meiner Heimatstadt<br />

Glocken<br />

Görlitz –<br />

Wer nach Görlitz als Gast<br />

oder Tourist kommt, hat<br />

noch das Glück, Glockenklang<br />

in vollen Zügen<br />

zu genießen. Wenn<br />

wir auch heute in einer<br />

lauten und hektischen<br />

Zeit leben, empfinden<br />

viele den bekannten<br />

Glockenklang als eine<br />

Stimme ihrer Heimatstadt.<br />

Den Wenigsten ist bekannt,<br />

daß Glocken<br />

eine fast 5000jährige<br />

Geschichte haben.<br />

Spätestens seit der<br />

Ausweitung des Christentums<br />

prägen Glocken – bedingt durch<br />

ihre Aushängung in Türmen – die Kultur<br />

und das Bild der Städte. Sie sind feste Werte<br />

im Wandel der Zeit, Manifeste kultureller<br />

Entwicklung.<br />

Die katholische Kirche „Hl. Kreuz“ auf der<br />

Struvestraße in Görlitz wurde in den Jahren<br />

1850 bis 1853 nach Plänen des Geheimen<br />

Oberbaurates Soller im neubyzantinischen<br />

Kirchweihe am 27.04.1853<br />

Stil erbaut. Sie ist die erste nach der Reformation<br />

erbaute katholische Kirche der<br />

Stadt. Die feierliche Einweihung erfolgte<br />

am 27. April 1853 durch den Breslauer<br />

Weihbischof Latussek.<br />

Der Magistrat der Stadt Görlitz unter Oberbürgermeister<br />

Jochmann schenkte der Gemeinde<br />

das erste Geläut, welches aus drei<br />

Glocken bestand.<br />

anzeige<br />

34<br />

Geschichte |

Görlitzer<br />

Katholische Pfarrkirche<br />

Glocken<br />

„Heilig Kreuz“<br />

Gegossen wurden sie in der Gießerei Hadank<br />

aus Hoyerswerda zu einem Wert von<br />

1 200 Talern.<br />

Nachdem das komplette Geläut im Sommer<br />

1852 auf der Industrieausstellung in<br />

Breslau gezeigt wurde, fand die Weihe dieser<br />

Glocken am 24. September 1852 statt,<br />

also 7 Monate vor der Kirchweihe.<br />

Die reich verzierten Klangkörper trugen<br />

auf der Haube einen Blattwerkfries, an der<br />

Schulter Medaillons mit Engelsköpfen und<br />

Friese sowie am Wolm umlaufend einen<br />

hängenden Akanthusblattfries und einen<br />

Rautenfries.<br />

Die große Glocke, Drm. 108 cm, auf den<br />

Namen „Melchior“ geweiht, wog 11 Zentner<br />

73 Pfund (586,5 kg) und war gestimmt<br />

auf den Nominal (frühere Bezeichnung<br />

Schlagton) g `.<br />

Die Inschrift lautete:<br />

S.AVGVSTINUS: IN OMNIBVS CARITAS<br />

(St. Augustinus: In Allem die Liebe)<br />

Darunter auf der Flanke ein Relief des Görlitzer<br />

Stadtwappens und die Inschrift:<br />

CIVES CONCIUIBVS SUIS<br />

(Die Bürger ihren Mitbürgern). Alle Glocken<br />

trugen auf der Rückseite das Relief<br />

eines Kruzifixes.<br />

Für die mittlere Glocke, Drm. 89 cm, mit<br />

5 Zentnern 106 Pfund (253 kg) und dem<br />

Nominal b ` wurde Maria als Schutzpatron<br />

gewählt. S.AVGVSTINUS: IN DUBIIS LI-<br />

BERTAS (St. Augustinus: Im Zweifelhaften<br />

die Freiheit) sowie das Görlitzer Stadtwappen<br />

waren auf der Flanke dieser Glocke als<br />

Inschrift und Glockenzier in ausgezeichneter<br />

Qualität gelungen. Die dritte und kleinste<br />

Glocke, Drm. 60 cm, mit einem Gewicht<br />

von 3 Zentnern 4 Pfund (151 kg), erhielt<br />

den Namen St. Joseph. Ihr Nominal war<br />

d ``. Neben den gleichen reichen Verzierungen<br />

wie bei den anderen zwei Glocken<br />

lautete hier die Inschrift:<br />

S.AVGVSTINVS: IN NECESSARIIS VNITAS<br />

(St. Augustinus: In der Not Einheit)<br />

Im 1. Weltkrieg wurden für das „Vaterland“<br />

die Glocken von den Türmen geholt.<br />

Auch die Gemeinde „Hl. Kreuz“ musste im<br />

Juni 1917 die große und die mittlere Glocke<br />

zur Ablieferung geben. Nur die Kleinste<br />

durfte als Läuteglocke behalten werden.<br />

Bis 1926 verrichtete diese allein ihren<br />

Dienst in der Gemeinde. Im selben Jahr<br />

konnte die Gemeinde ein neues Dreier-<br />

anzeige<br />

Geschichte |<br />

35

Görlitzer<br />

Glocken meiner Heimatstadt<br />

Glocken<br />

Görlitz –<br />

Geläut empfangen, von der<br />

schlesischen Glockengießerei<br />

Geittner & Söhne aus Breslau.<br />

Der Guss erfolgte am 18.Mai<br />

1926 in Anwesenheit einer<br />

Gemeindedelegation.<br />

75 Jahre nach ihrem Entstehen<br />

in der Gießerei Hadank<br />

verließ nun auch die kleine<br />

Glocke ihr Gemach, die Glockenstube,<br />

und wurde der<br />

Breslauer Firma in Zahlung<br />

gegeben, da der Wohlklang<br />

mit dem neuen Guss nicht<br />

gegeben war. Die am 2. Juni<br />

1926 geweihten Glocken hatten<br />

folgende Daten:<br />

Glocke 1<br />

Heldengedächtnisglocke<br />

Drm. 100 cm<br />

<strong>65</strong>0 kg<br />

Nominal g `<br />

Glocke 2<br />

Marienglocke<br />

Drm. 83 cm<br />

280 kg<br />

Nominal b ` Mittlere Glocke von Hadank und Sohn, 1852<br />

anzeige<br />

36<br />

Geschichte |

Görlitzer<br />

Katholische Pfarrkirche<br />

Glocken<br />

„Heilig Kreuz“<br />

Glocke der Firma Geitner, 1926<br />

Glocke 3<br />

Franziskusglocke<br />

Drm. 66 cm<br />

180 kg<br />

Nominal d ``<br />

Inschriften / Glockenzier:<br />

Auf der Platte das ovale Gießersiegel<br />

sowie an der Schulter<br />

ein Eichenlaubfries bei allen<br />

drei Glocken.<br />

Glocke 1<br />

„HELDEN – Gedächtnis – Glocke“<br />

darunter ein Kruzifix und die<br />

Jahreszahlen 1914 – 1918<br />

Rückseite: „Das Größte aber<br />

ist die Liebe“ 1926.<br />

Glocke 2<br />

„Ave Maria. Sei gegrüßt, Himmelskönigin“.<br />

Rückseite: Der Name der Stifterfamilie<br />

(nicht bekannt)<br />

Glocke 3<br />

“SANCTE FRANCISCE ORA<br />

PRO NOBIS”<br />

Rückseite: Gestiftet von Familie<br />

Erich Zimmer. 1926<br />

anzeige<br />

Geschichte |<br />

37

Görlitzer<br />

Glocken meiner Heimatstadt<br />

Glocken<br />

Görlitz –<br />

Aber auch diese Glocken<br />

ereilte das gleiche Schicksal<br />

wie ihre Vorgängerinnen.<br />

1942 wurden sie beschlagnahmt<br />

und der Rüstungsindustrie<br />

zugeführt. Wiederum<br />

nur die kleine, dem Hl.<br />

Franziskus geweihte Glocke<br />

blieb der Gemeinde erhalten,<br />

seit nunmehr 81 Jahren.<br />

Bis in das Jahr 1993 verrichtete<br />

diese Glocke allein ihren Dienst<br />

in dem historischen Holzglockenstuhl aus<br />

dem Jahre 1852. Dank einer großzügigen<br />

Spende aus Norddeutschland konnte 1993<br />

das Geläut ergänzt werden.<br />

Der Auftrag an die Gießerei Perner in Passau<br />

bestand darin, dass ein Dreiergeläut<br />

entsteht und die zwei neuen Glocken in der<br />

Nominaltonlinie zu der historischen Glocke<br />

passen.<br />

Am 12. Dezember 1993 erfolgte die Glockenweihe<br />

durch Bischof Rudolf Müller<br />

unter großer Anteilnahme der Görlitzer<br />

Katholiken. Der damals unterzeichnende<br />

Sachverständige Kantor Arnold Rißler aus<br />

Gießereisiegel der schlesischen Glockengießerei<br />

Niederoderwitz unterbreitete den Vorschlag,<br />

das Geläut mit einer vierten Glocke<br />

mit dem Nominal e `` zu ergänzen.<br />

Dieser Vorschlag wurde aufgegriffen, und<br />

so konnte 1995 erneut durch die Firma<br />

Perner diese Glocke gegossen und im Mai<br />

des Jahres geweiht werden.<br />

Die Glockengießerei Perner ist eine von<br />

noch 7 Gießereien in der Bundesrepublik,<br />

die sich dem Guss von Kirchenglocken verschrieben<br />

haben. Aus Budweis stammend,<br />

kann sie auf eine über 300 jährige Tradition<br />

im Glockenguss zurückblicken.<br />

Die Daten des neuen Geläutes der Kirche<br />

„Hl. Kreuz“ in Görlitz:<br />

anzeige<br />

38<br />

Geschichte |

Görlitzer<br />

Katholische Pfarrkirche<br />

Glocken<br />

„Heilig Kreuz“<br />

Glocke I II III IV<br />

Nominal: a ` + 7 c `` + 6 d ``` + 7 e `` +7<br />

Drm. / mm: 918 722 660 606<br />

Gießer: Perner Perner Geittner 7<br />

Gussjahr: 1993 1993 1926 1995<br />

Material: Bronze Bronze Bronze Bronze<br />

Gewicht / kg: ca. 4<strong>65</strong> ca. 280 ca. 180 129<br />

Glockenname: Hl. Bonifatius Hl. Hedwig Hl. Franziskus Hl. Erzengel Michael<br />

Inschriften:<br />

Glocke I:<br />

HL. BONIFATIUS: FÜR DIE INNERE EIN-<br />

HEIT UNSERES VOLKES<br />

Glocke II:<br />

HL. HEDWIG: UNSER JA ZUM UNGEBO-<br />

RENEN LEBEN<br />

Glocke III:<br />

SANCTE FRANCISCE ORA PRO NOBIS<br />

(Hl. Franziskus bitte für uns ) Gestiftet von<br />

Familie Erich Zimmer 1926 (Rückseite)<br />

Glocke IV:<br />

Reliefbildnis: Erzengel Michael im Kampf<br />

mit dem Drachen<br />

HL. ERZENGEL MICHAEL VERTEIDIGE<br />

UNS IM KAMPF. GEGEN DIE BOSHEIT UND<br />

NACHSTELLUNGEN DES TEUFELS SEI UN-<br />

SER SCHUTZ.<br />

2005 machte es sich erforderlich, den historischen<br />

Glockenstuhl von 1852 zu sanieren.<br />

Mit Hilfe von Mitteln aus der Altstadtstiftung<br />

konnte eine denkmalgerechte<br />

Sanierung des Glockenstuhles erfolgen.<br />

In jeder Stadt gibt es Standorte, von denen<br />

man zu festlichen Anlässen mehrere<br />

Kirchengeläute hören kann, und deshalb<br />

ist es immer sinnvoll, wenn Geläute musikalisch<br />

aufeinander abgestimmt sind.<br />

Empfinden wir Glockenklang doch nicht als<br />

störende Lärmbelästigung. Sie haben es<br />

ohnehin schwer, sich im Lärmpegel unserer<br />

heutigen Zeit durchzusetzen.<br />

Glockenklang ist ein akustisches Symbol<br />

für Glauben, Heimat und Tradition, für Geborgenheit<br />

und Besinnung.<br />

Dipl. – Ing. (FH) Michael Gürlach<br />

anzeige<br />

Geschichte |<br />

39

Die Oberlausitz im Dreißigjährigen Krieg<br />

Die Besetzung der Oberlausitz<br />

durch Sachsen brachte<br />

zunächst einmal “friedliche<br />

Zeiten”. Sie wirkte sich aber<br />

bei ständigen Einquartierungen<br />

und Kriegskontributionen<br />

auf ihre Weise aus.<br />

1628 stellte sich die Lage so<br />

dar, dass viele arme Bürger<br />

aus Verzweiflung Selbstmord<br />

begangen hatten und andere<br />

geflohen waren. Auf dem<br />

Lande kam es sogar dazu,<br />

dass ganze Dörfer “entlaufen”<br />

wollten und alte, gute<br />

tapfere Leute von Adel erklärten,<br />

von ihren Gütern<br />

fortgehen zu müssen. Die<br />

Lage war so verzweifelt, dass<br />

sich jeder aussuchen konnte,<br />

ob er lieber in einer zerstörten<br />

Stadt leben wollte oder<br />

aber in eine ziehen, die demnächst zerstört<br />

werden würde.<br />

Andererseits drängten aber auch Flüchtlinge<br />

aus Böhmen und Schlesien in die<br />

Oberlausitz. So nahm Zittau, die am<br />

Wallenstein, Kupferstich um 1625<br />

nächsten gelegene Stadt, an einem Tag<br />

zu Ostern um die 320 Flüchtlinge auf.<br />

Am Sonntag darauf kamen noch weitere<br />

638 dazu. - Das ganze Land war völlig<br />

schutzlos. - So verkauften die in Pen-<br />

anzeige<br />

40<br />

Geschichte |

Deutsch-Ossig<br />

zig liegenden Kaiserlichen ihren mitgebrachten<br />

Wein teuer, den sie sich dann<br />

zu ihrer Beköstigung umsonst schmecken<br />

ließen.<br />

Ein anderer Mißbrauch in dieser schwierigen<br />

Zeit ließe sich am besten mit dem<br />

Begriff “Frau als Ware” umschreiben.<br />

Hier zeigt sich die ganze Ohnmacht und<br />

Entmündigung der Bevölkerung, die aus<br />

Furcht vor dem Krieg die Folgen des<br />

Krieges in Kauf nahm und demütig stillhielt.<br />

Auf der Höhe seiner Macht ging es Kaiser<br />

Ferdinand und seinem Gefolgsmann<br />

Wallenstein zu gut. Er erließ am 6. März<br />

1629 das Restitutionsedikt. Damit sollten<br />

sämtliche jemals angeeignete Kirchengüter<br />

herausgegeben werden. Das<br />

ging gegen den Glauben, der aber hier<br />

handfest durch Besitz untermauert war.<br />

Und damit verstand auch Bier-Jörgen<br />

keinen Spaß mehr.<br />

Wallenstein, der Herzog von Friedland,<br />

befand sich ja nur wenige Meilen von<br />

der Oberlausitz entfernt und streckte<br />

seine Hand nach ihr aus. Er hatte seine<br />

Truppen bereits im Quartier. Das hieß<br />

klar und deutlich: Rekatholisierung, wie<br />

sie in Böhmen und Schlesien bereits erfolgt<br />

war und womit rein juristisch auch<br />

die Macht gesichert wurde. Da er damit<br />

aber zu hoch nach den Sternen gegriffen<br />

hatte, brachte seine vorläufige Absetzung<br />

Zeit zum Atemholen im Kriegsverlauf.<br />

Aber die Lage war klar. Fand sich<br />

einer, der Wallenstein im Kampf begegnen<br />

konnte, war mit der Frontlinie unmittelbar<br />

in der Oberlausitz zu rechnen.<br />

Und der neue Gigant auf dem Kriegsschauplatz<br />

war in Sicht; Schweden blieb<br />

in Anbetracht seiner unmittelbaren Bedrohung<br />

nur noch der Eintritt in den<br />

Krieg. An seiner Seite nun er sächsische<br />

Kurfürst Johann Georg.<br />

Auch auf den Schlachtfeldern und im<br />

Hinterland wurde gestorben. Gustav<br />

Adolf II, der Schwedenkönig, fiel, ebenso<br />

Pappenheim und Tilly, Magdeburg<br />

wurde zerstört. Wallenstein erlag seinen<br />

Intrigen und seinem Machthunger.<br />

Nur Johann Georg blieb am Leben und<br />

konnte sich 1635 als erster Sieger feiern<br />

lassen. Am 30. Mai kamen die beiden<br />

Lausitzen endgültig zu Kursachsen.<br />

anzeige<br />

Geschichte |<br />

41

Die Oberlausitz im Dreißigjährigen Krieg<br />

Ermordung Wallensteins auf einem zeitgenössischen Flugblatt<br />

Der Bier-Jörg wechselte (zum wievielten<br />

Male nur?) Lager und Bundesgenossen.<br />

Das führte die Schweden in die Oberlausitz.<br />

anzeige<br />

42<br />

Geschichte |

Deutsch-Ossig<br />

Mit wechselndem Kriegsglück setzten<br />

sie sich schließlich hier in Jahren 1639<br />

bis 1641 fest. Am 16. Mai 1639 fielen sie<br />

über die Dörfer und ihre Bewohner her.<br />

Von den größeren Ortschaften Ostritz,<br />

Bernstadt, Seidenberg und Rothenburg<br />

liegen darüber zeitgenössische Berichte<br />

vor. Der Görlitzer Kreis hatte 14.354<br />

Taler zu zahlen, die Stadt die stattliche<br />

Summe von 9.645 Talern.<br />

General Torstenson stellte als Gegenleistung<br />

dafür einen Schutzbrief aus.<br />

Aber der war, wie es sich herausstellte,<br />

nur Papier. Denn es “streiften noch starke<br />

Parteien herum und verübten gegen<br />

den armen Landmann allerhand cruseliteten<br />

mit Niederhauen, Schänden der<br />

Weibsbilder, Abschneiden der Ohren<br />

und Nasen, Wegnehmung des Viehes<br />

und andere Mobilien”.<br />

Am 18. Oktober kam für zwei Jahre ein<br />

Regiment Dragoner nach Görlitz. Es<br />

stand unter dem Kommando von Oberstleutnant<br />

Jakob Wancke. Über diese Zeit<br />

heißt es, dass Görlitz nie vorher und nie<br />

wieder nachher eine solche Drangsal erlebte.<br />

Die Not auf dem Lande war noch<br />

größer. Bevor die Schweden abzogen,<br />

wurde Görlitz 1641 zwei volle Monate<br />

von den Sachsen belagert. Die Stadt<br />

war selbstverständlich ein Trümmerhaufen,<br />

die darin verbliebene Bevölkerung<br />

dezimiert und ohne Existenzgrundlage.<br />

Mit dem Friedensschluß 1648 haben<br />

die Schweden selbst auf Befehl Wrangels<br />

den Wancke verurteilt. Es wurde<br />

befunden, “daß Wancken wegen seine<br />

greulichen, ganz unerhörten Fürnehmens<br />

zu selbst wohlverdienter Strafe,<br />

andern aber zum abscheulichen Exempel,<br />

sein ungetreues Herz aus dem Leibe<br />

geschnitten, auf das Maul geschlagen,<br />

dann der Leib lebendig in 4 Theile<br />

zerhauen und auf 4 Pfähle an 4 Ecken<br />

der Welt gesteckt werden solle”.<br />

(Fortsetzung folgt)<br />

Dieter Liebig, Volker Richter, Zusammengestellt<br />

durch Dr. Ingrid Oertel<br />

anzeige<br />

Geschichte |<br />

43

Görlitzer<br />

Geschichten aus dem Görlitzer Stadtverkehr<br />

Persönliche Erinnerungen an die Ikarus<br />

66- Omnibussse<br />

Natürlich gehört zum Görlitzer Stadtverkehr<br />

seit Ende der dreissiger Jahre des<br />

vorigen Jahrhunderts auch ein – wenn<br />

auch anfangs nicht<br />

so sehr ausgeprägter<br />

– Busverkehr.<br />

Deshalb werden diesem<br />

von Zeit zu<br />

Zeit auch Beiträge<br />

zu widmen sein. In<br />

den sechziger Jahren<br />

prägte kein Bustyp<br />

unser historisches<br />

Stadtbild so<br />

nachhaltig wie der<br />

Ikarus 66. Brüllend<br />

schoben sich diese<br />

Ungetüme durch<br />

die zuweilen engen<br />

Wg. 14 nach seiner GR 1966<br />

Straßen der Innenstadt, zeitweise sogar<br />

auch die Breitscheid- und Elisabethstraße.<br />

Das wirkte trotz des sie stets umgebenden<br />

Lärms auf mich als Kind bereits<br />

im Vorschulalter überaus beeindruckend.<br />

Ohne hier eine genauere geschichtliche<br />

Einordnung vorwegzunehmen (die späteren<br />

Folgen vorbehalten bleiben soll),<br />

möchte ich anhand von zwei Ereignissen<br />

aus dem Jahre 1966 verdeutlichen,<br />

wie ich selbst dem Kult dieser einzigartigen<br />

Fahrzeuge hoffnungslos erlag,<br />

ohne die ich ganz sicher nie zu einer<br />

so ausgeprägten Liebe für die Görlitzer<br />

Straßenbahn gekommen wäre. Am Kindertag<br />

führten die Görlitzer Verkehrsbe-<br />

anzeige<br />

44<br />

Geschichte |

Görlitzer<br />

Persönliche Erinnerungen<br />

Stadtverkehr<br />

unvergessen. Eine<br />

weitere Episode waren<br />

die Ferienspiele<br />

im Sommer desselben<br />

Jahres. Die Kinder<br />

unserer Schule<br />

verbrachten sie<br />

in der ehemaligen<br />

Hohenzollernburg,<br />

damals Domizil der<br />

1. Oberschule. Von<br />

hier aus erfolgten<br />

Wg. 19+18, 1.6.1966 im Kloster Marienthal<br />

Wanderungen und<br />

ßenbahndepot an diesem wolkenverhangenen<br />

Tag die Ausfahrt der Busse, gens die Anfahrt vom Hotel Monopol<br />

kurze Ausfahrten, aber eben auch mor-<br />

welche dann in Gestalt zweier funkelnagelneuer<br />

Ikarus 66, den Nummern 18 tags die Rückfahrt dorthin, wobei meist<br />

aus mit einem Ikarus 66 und nachmit-<br />

und 19, erfolgte. Sogar die Sitze verfüg-<br />

über die Kunnerwitzer - seltener die Zit-<br />

ten noch über Schutzfolien aus Zellophan.<br />

Vor der Kulisse der jahrhundertealten<br />

Mauern des Klosters entstand<br />

dann ein Bild beider Busse, und ich kann<br />

stolz sagen, dass ich als 8 jähriger Bub<br />

neben dem Fotograf gestanden habe.<br />

Dieser Ausflug blieb<br />

mir bis heute – auch<br />

wegen der Busse –<br />

triebe alljährlich mit den Sprösslingen<br />

ihrer Beschäftigten einen Busausflug<br />

durch. 1966 war das Kloster Ostritz- Marienthal<br />

als Zielort ausgewählt worden.<br />

Ungeduldig erwarteten wir mit unseren<br />

Eltern und Geschwistern vor dem Stra-<br />

anzeige<br />

Geschichte |<br />

45

Görlitzer<br />

Geschichten aus dem Görlitzer Stadtverkehr<br />

tauer - Straße gefahren wurde. Eines<br />

Tages erschien ein äußerlich nagelneuer<br />

Ikarus 66 ohne Betriebsnummer mit<br />

grünen anstelle der sonst grauen oder<br />

braunen Sitze,´und in welchem es nach<br />

frischer Farbe und Leder roch. Wenige<br />

Tage später war an ihm die Nummer 14<br />

angeschrieben, und es zierte ihn beidseitig<br />

ein farbiges Stadtwappen mit grünen<br />

Flügeln. Heute weiß ich, dass dieser<br />

Bus seinerzeit frisch von der Generalreparatur<br />

aus Dresden gekommen ist. Er<br />

verfügte sogar über Positionslampen an<br />

den vorderen Dachrändern, die sonst<br />

eher ein Merkmal von Reisebussen waren.<br />

Fortan konnten wir Kinder uns jedes<br />

Jahr in Görlitz über einen oder zwei<br />

neue Busse freuen, die eigentlich keine<br />

waren. Übrigens kamen die farbig hinterlegten<br />

Linienschilder, wie sie das Foto<br />

erkennen lässt, ausschließlich im Herbst<br />

des Jahres 1966 zum Einsatz. Es gab<br />

grüne (A), rote (B), blaue (E), gelbe (F)<br />

und auch schwarze (D) Schilder. Den Innenraum<br />

eines Ikarus 66 fanden wir trotz<br />

der oft schlechten Belüftung durchaus<br />

gemütlich. Die begehrtesten Sitzplätze<br />

waren jene auf der hinteren Bank und<br />

da besonders die äußeren. Viele mögen<br />

die Ära ähnlich erlebt haben wie ich, für<br />

mich jedoch signalisierten die geschilderten<br />

Ereignisse den Beginn einer Leidenschaft,<br />

die mich seitdem nicht mehr<br />

losgelassen hat und ohne die möglicherweise<br />

viele kleine Details und Bilder aus<br />

der Geschichte unserer Tram unweigerlich<br />

verloren gegangen wären. Eine vorher<br />

bereits vorhandene Faszination für<br />

Busse und Bahnen bekam damals einen<br />

Namen: Görlitz.<br />

Andreas Riedel, Wiesbaden<br />

(Fortsetzung folgt)<br />

anzeige<br />

46<br />

Geschichte |

Machen Sie Ihrer Familie, Ihren Freunden und Bekannten oder sich selbst<br />

ein ganz besonderes Geschenk.<br />

In der Görlitz-Information der Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH werden Sie<br />

garantiertfündig:Theater-undVeranstaltungstickets,Stadtführungen,Wochenendarrangements<br />

oder die Görlitzer Schatzkiste, ein hochwertiger Koffer mit<br />

regionalen Spezialitäten. Und wenn Sie sich nicht entscheiden können, verschenken<br />

Sie einfach einen unserer Gutscheine. Wir freuen uns auf Sie.<br />

Aktuelle Öffnungszeiten:<br />

Montag - Freitag 09.00 - 18.00 Uhr, Samstag 09.30 - 16.00 Uhr, Sonntag/Feiertag 09.30 - 14.00 Uhr<br />

Obermarkt 32, 02826 Görlitz, Fon: 03581 47 57 0, Fax: 03581 47 57 47, willkommen@europastadt-goerlitz.de