TUBürgerspitalSbgArchiv

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

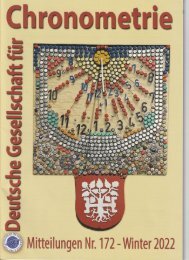

Das Werk wurde ohne Zerlegen ausgesiedelt, lediglich der Auslöse/Einfallhebel<br />

des Schlagwerks und der Schlaghebel wurden dabei ausgebaut. Über den<br />

Verbleib der Gewichte ist nichts bekannt.<br />

Welcher Turm ist der Originalstandort?<br />

Ich versuchte, die Herkunft der gotischen Kostbarkeit im Ausschlussverfahren<br />

zu klären, und beschränkte mich dabei auf denkbare Standorte im Bereich der<br />

heutigen Stadtgemeinde Hallein. Die Uhrwerke aller umliegenden weiteren möglichen<br />

Standorte hatte ich schon 2015 dokumentiert und publiziert.<br />

Abb. 5: Die älteste detaillierte Halleiner Stadtansicht von Johannes Faistenauer,<br />

Berchtesgaden, aus 1632 (Ausschnitt) (© Verlag St. Peter, Reinhard Weidl).<br />

Die älteste Darstellung von Hallein stammt aus 1632 und zeigt einige mögliche<br />

„Tatorte“ des gotischen Turmuhrwerks: von links „S. Georgen“, die Stadtpfarrkirche<br />

„S. Anthonius“, darunter rechts vorne das Gollinger Tor an der<br />

Salzach, „Rathaus“, den Pflegturm links von der „Freipfleg“ und „Spittal“. Im<br />

Umland kamen die Leprosenhauskapelle und die Brauerei Kaltenhausen, die<br />

Wallfahrtskirche am Dürrnberg und das Schloss Wiespach in Frage. Die neuen<br />

Uhrenstandorte des 19. Jahrhunderts, Bahnhof und Bürgerschule, konnten unbeachtet<br />

bleiben.<br />

Zu den „verdächtigen“ Orten in der angeführten Reihe: „S. Georgen“, die<br />

Georgskirche, hatte nach den vorliegenden Informationen und Darstellungen<br />

68