Festschrift: 10 Jahre Studienseminar - Studienseminare Rheinland ...

Festschrift: 10 Jahre Studienseminar - Studienseminare Rheinland ...

Festschrift: 10 Jahre Studienseminar - Studienseminare Rheinland ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt<br />

an Förderschulen Neuwied<br />

Neuwied (Heimbach-Weis)<br />

1996 - 2006<br />

Außenstelle Trier

Impressum:<br />

Herausgeber: Staatliches <strong>Studienseminar</strong><br />

für das Lehramt an Förderschulen<br />

Am Weiser Bach 3<br />

56566 Neuwied (Heimbach-Weis)<br />

Telefon: 02622-972111<br />

Fax: 02622-972112<br />

E-Mail: odsnwss@uni-koblenz.de<br />

URL: http://www.studsem-nhw.bildung-rp.de<br />

Redaktion: Waldemar Breiten, Martin Eggert, Ekkehard Kiersch,<br />

Klaus Leber<br />

Druck: Druckhaus optiprint, Sinzig<br />

Wir danken der HUK Coburg für die großzügige Unterstützung bei der<br />

Herausgabe dieser <strong>Festschrift</strong>.<br />

Neuwied 2006

Inhalt<br />

Vorwort 04<br />

Grußworte 05<br />

1 Vorbereitende Maßnahmen und Einrichtung des Seminars 14<br />

1.1 Die kooperative Ausbildungsidee wird erprobt 14<br />

1.2 Ein neues <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an Sonderschulen in 15<br />

Neuwied wird vorbereitet<br />

1.2.1 Raumbeschaffung 16<br />

1.2.2 Start des neuen <strong>Studienseminar</strong>s Sonderschulen am 1.08.1996 19<br />

1.2.3 Ausbildung im <strong>Studienseminar</strong> 20<br />

1.2.4 Ausbildung in der Schule 22<br />

1.3 Bezug der neuen Diensträume am 01.01.1997 22<br />

1.4 Phase der Konsolidierung 26<br />

1.5 Erweiterung des Seminarbezirks am 01.08.1999 29<br />

1.6 Einrichtung einer Außenstelle in Trier zum 01.02.2003 31<br />

1.7 Ausbildung von Quereinsteigern ab 01.02.2004 31<br />

1.8 Zusammenarbeit mit der ADD 31<br />

2 Konzept- und Organisationsentwicklung 34<br />

2.1 Konzeptbildung für die Ausbildung in den Fachrichtungen 34<br />

2.1.1 Zum Konzept der Schwerpunktfachrichtung (SFR) 36<br />

2.1.2 Zum Konzept der weiteren Fachrichtung (wFR) 37<br />

2.2 Kooperation mit dem Grund- und Hauptschulseminar 38<br />

2.3 Entwicklung von Leitaspekten der Beurteilung von Unterricht 39<br />

2.4 Entwicklung von Leitaspekten der Beurteilung von mündlichen 40<br />

Prüfungsleistungen<br />

2.5 Fortbildungskonzept für alle an der Ausbildung Beteiligten 41<br />

(Abstimmungsprozesse an Beispielen)<br />

2.6 Konzeptbildung für Ausbildungsprojekte (Verantwortung für Natur 43<br />

und Umwelt, Außerschulische Lernorte)<br />

2.7 Minimalkonsens „Beratung und Beurteilung“ 46<br />

2.8 Modularisierung der Ausbildungsinhalte 48<br />

2.9 Leitbild mit Schwerpunktsetzungen 52<br />

2.<strong>10</strong> Evaluation der Veranstaltungen des <strong>Studienseminar</strong>s 55<br />

2.11 Ausblick 56<br />

3 Konzepte der Ausbildung in den Fachrichtungen 57<br />

3.1 Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 57<br />

3.2 Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik 58<br />

3.3 Geistigbehindertenpädagogik 59<br />

3.4 Körperbehindertenpädagogik 60<br />

3.5 Lernbehindertenpädagogik 61<br />

3.6 Sprachbehindertenpädagogik 63<br />

3.7 Verhaltensbehindertenpädagogik 66<br />

4 Seminarleiter und Stellvertreter, Verwaltungsangestellte, Fachleiterinnen 71<br />

und Fachleiter, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter<br />

3

Vorwort<br />

Zum 1.08.1996 wurde im Nordteil von<br />

<strong>Rheinland</strong>-Pfalz nach 7-jähriger Unterbrechung<br />

infolge der Aufhebung eines<br />

grundständigen Studiums wieder ein<br />

<strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an<br />

Sonderschulen eingerichtet, zunächst mit<br />

Standort Koblenz, ab dem 01.01.1997 mit<br />

Standort Neuwied.<br />

Unter der Leitung von Ekkehard Kiersch, der<br />

bereits in der Zeit vom 01.02.1978 – bis<br />

31.07.1989 Leiter eines <strong>Studienseminar</strong>s für das Lehramt an Sonderschulen<br />

in Neuwied war, nahmen 24 Fachleiterinnen und Fachleiter,<br />

davon 7 aus dem Grund- und Hauptschulbereich, am 01.08.1996 die<br />

Ausbildung von 36 Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern auf.<br />

Ab dem 01.08.1999 wurde der Seminarbezirk ausgeweitet auf die Region<br />

Trier, ab dem 01.02.2003 wurde in der Region Trier eine Außenstelle<br />

mit eigenem Einstelltermin eingerichtet. Über 500 Lehramtsanwärterinnen<br />

und Lehramtsanwärter haben in den vergangenen <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong>n erfolgreich<br />

den Vorbereitungsdienst in den Ausbildungsschwerpunkten Neuwied<br />

und Trier abgeschlossen.<br />

Die vorliegende kleine <strong>Festschrift</strong> dokumentiert die Phasen der Seminarentwicklung<br />

und vor allem auch die Konzept- und Organisationsentwicklung,<br />

die unter Berücksichtigung der zahlreichen Reformen im<br />

Bildungswesen in den vergangenen <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong>n eine konzeptionelle<br />

Basis geschaffen hat, von der aus eine aktive Mitgestaltung der sich in<br />

der unmittelbaren Zukunft verändernden Lehrerausbildung zuversichtlich<br />

in Angriff genommen werden kann.<br />

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen zu bedanken, die den<br />

Aufbau des <strong>Studienseminar</strong>s für das Lehramt an Förderschulen Neuwied<br />

mit Engagement und Kompetenz in den letzten <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong>n mitgetragen<br />

und auch von außen unterstützt haben.<br />

Waldemar Breiten, Förderschulrektor<br />

Leiter des <strong>Studienseminar</strong>s Förderschulen Neuwied<br />

4

Grußwort<br />

Die Stadt Neuwied weist nicht ohne Stolz auf<br />

ihre Tradition als Schulstandort und auf die<br />

Vielfalt der hier ansässigen Bildungseinrichtungen<br />

hin. Vor allem mit Blick auf die<br />

Förderung von Menschen mit Beeinträchtigungen<br />

finden wir hier ein weithin<br />

beispielhaftes Netz an verschiedenartigen<br />

Angeboten. Dass sich dann 1996 das<br />

Staatliche <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an<br />

Sonderschulen bei uns ansiedelte - übrigens<br />

in einer frei gewordenen städtischen Immobilie -, war ohne Zweifel eine<br />

willkommene Ergänzung und eine Bereicherung der pädagogischen<br />

Landschaft.<br />

Das <strong>Studienseminar</strong> kann also <strong>10</strong>-jähriges Bestehen feiern, wozu ich im<br />

Namen der Stadt Neuwied herzlich gratulieren darf. <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Studienseminar</strong><br />

- diese Entwicklung spiegelt die vorliegende <strong>Festschrift</strong> wider.<br />

Zwar geht es dabei um einen relativ kurzen Zeitraum, trotzdem dürfte<br />

auch hier bereits deutlich werden, wie rasant gesellschaftliche Veränderungen<br />

ablaufen können. Veränderungen, auf die auch die Pädagogik<br />

und unser Bildungssystem Antworten geben müssen.<br />

So fällt beim Blick auf die Arbeit des <strong>Studienseminar</strong>s unter anderem<br />

auf, welchen Stellenwert integrative Ansätze und der Gedanke der<br />

Kooperation augenscheinlich genießen. Ich habe dieses Beispiel aufgeführt,<br />

weil darin auch ein bestimmtes Menschenbild zum Ausdruck<br />

kommt. Ein Menschenbild, das verstärkt von der generellen Bildungsfähigkeit<br />

des Individuums ausgeht, ihm Spielraum für seine Entwicklung<br />

lässt und weniger sortiert und selektiert.<br />

Unzweifelhaft von großer Bedeutung für den Erfolg aller pädagogischen<br />

Ansätze ist natürlich eine umfassende Qualifizierung der Lehrenden.<br />

Das <strong>Studienseminar</strong> leistet auf diesem Gebiet hervorragende Arbeit.<br />

Daher will ich die Gelegenheit nutzen und mein Kompliment für dieses<br />

Engagement verbinden mit den besten Wünschen für die Zukunft und<br />

ein weiterhin erfolgreiches Wirken. Die Gäste der Festveranstaltung<br />

zum <strong>10</strong>-jährigen Bestehen des <strong>Studienseminar</strong>s darf ich herzlich in<br />

Neuwied begrüßen.<br />

Nikolaus Roth,<br />

Oberbürgermeister<br />

der Stadt Neuwied<br />

5

6<br />

Grußwort<br />

Das Staatliche <strong>Studienseminar</strong> für das<br />

Lehramt an Förderschulen Neuwied feiert<br />

sein <strong>10</strong>-jähriges Bestehen. Zu diesem<br />

Ereignis gratuliere ich allen, die in diesen<br />

<strong>10</strong> <strong>Jahre</strong>n an der Ausbildung von mehr<br />

als 500 Förderschullehramtsanwärterinnen<br />

und -anwärtern mit Erfolg mitgewirkt<br />

haben, ganz herzlich, auch im Namen von<br />

Frau Ministerin Doris Ahnen.<br />

Mit dem Seminarstandort Neuwied und der Außenstelle Trier, die am<br />

1.02.2003 mit eigenem Einstelltermin eingerichtet wurde, leistet das<br />

<strong>Studienseminar</strong> Förderschulen Neuwied einen wichtigen Beitrag zur<br />

Personalentwicklung an den Förderschulen im nördlichen <strong>Rheinland</strong>-<br />

Pfalz. Die Qualifizierung der Förderschullehramtsanwärterinnen und –<br />

anwärter im Vorbereitungsdienst in gemeinsamer Verantwortung mit<br />

den Ausbildungsschulen wie auch die Weiterentwicklung der Konzepte<br />

in Fortbildungsveranstaltungen mit den Mentorinnen und Mentoren<br />

erweisen sich dabei als wirkungsvoll sowohl im Hinblick auf die Qualitätsentwicklung<br />

im Seminar als auch an den Förderschulen selbst.<br />

Das <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an Förderschulen Neuwied kooperierte<br />

von Anfang an mit dem <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an<br />

Grund- und Hauptschulen Neuwied. Somit wurde schon frühzeitig der<br />

Empfehlung der KMK zur sonderpädagogischen Förderung in den<br />

Schulen der Bundesrepublik Deutschland (1994) Rechnung getragen,<br />

die als Paradigmenwechsel im Hinblick auf die förderpädagogische<br />

Berufsrolle angesehen werden kann. Durch die kooperative Ausbildung<br />

an Grund-, Haupt- und Förderschulen lernen die Lehramtsanwärter und<br />

-anwärterinnen beider <strong>Studienseminar</strong>e die jeweils spezifischen Sichtweisen<br />

und Methoden der beiden Lehrämter im Hinblick auf eine wirkungsvolle<br />

spätere Kooperation kennen und verstehen.<br />

In den vergangenen <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong>n haben viele Reformbewegungen die<br />

Schulen und damit auch die Anforderungen an die Lehrkräfte verändert.<br />

Institutionell sind vor allem die Einrichtung von Ganztags- und<br />

Schwerpunktschulen, pädagogisch und didaktisch vor allem die Formen<br />

eines offeneren und selbstständigeren Lernens sowie die Integration der<br />

modernen Informationstechnologien in den Unterricht zu nennen. Ich<br />

freue mich, dass im <strong>Studienseminar</strong> Förderschulen Neuwied, wie ich

den Seminarunterlagen entnehme, bei allen Entwicklungen und Neuerungen<br />

immer der Anspruch eines bildungswirksamen Lernens mit<br />

einem besonderen Gewicht aufrechterhalten wurde.<br />

Eine besondere Struktur, Personal- und Qualitätsentwicklung strebt die<br />

Landesregierung mit der seit 2003 in Gang gesetzten Reform der Lehrerbildung<br />

in <strong>Rheinland</strong>-Pfalz an. Stärkere Verbindlichkeit durch Orientierung<br />

an curricularen Standards, intensivere Integration von Theorie<br />

und Praxis durch Verzahnung von erster und zweiter Ausbildungsphase<br />

und Erweiterung der begleitenden Praktika, größere Polyvalenz durch<br />

schulartübergreifende Inhalte in der Bachelor-Phase sowie mehr Professionalität<br />

durch Spezialisierung in der Master-Phase sind wesentliche<br />

Zielsetzungen des Reformkonzepts. An den Entwicklungen, die bereits<br />

im vollen Gange sind, sind Vertreter des <strong>Studienseminar</strong>s Förderschulen<br />

Neuwied auf vielfältige Weise engagiert beteiligt, sei es in Kommissionen<br />

zur Erarbeitung curricularer Standards, in Arbeitsgruppen zur<br />

konzeptionellen Vorbereitung der Praktika oder auch in den Mitgliederversammlungen<br />

der Lehrerbildungszentren mehrerer Universitäten.<br />

Nach der Festlegung der rechtlichen Grundlagen, des Aufbaus eines<br />

institutionellen Rahmens und der konzeptionellen Grundlegung beginnt<br />

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der <strong>Studienseminar</strong>e in Kürze<br />

die Phase der unmittelbaren Umsetzung des Reformkonzepts mit der<br />

Vorbereitung der Ausbildungslehrkräfte, der Betreuung von Praktika und<br />

der Übernahme von Lehrtätigkeiten im Rahmen der fachdidaktischen<br />

Studien. Diese stärker auf das Berufsfeld und die Kooperation von<br />

Universität und <strong>Studienseminar</strong>en hin angelegte Lehrerbildung eröffnet<br />

für alle Beteiligten interessante und gewinnbringende Perspektiven.<br />

Ich wünsche den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des <strong>Studienseminar</strong>s<br />

für das Lehramt an Förderschulen Neuwied, dass sie die Chancen<br />

der Mitarbeit an diesem großen und wichtigen Reformvorhaben erkennen,<br />

und bitte sie, ihre Kompetenzen und ihr Engagement wie in den<br />

vergangenen <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong>n im Interesse einer theoretisch fundierten und<br />

jederzeit praxisorientierten Lehrerbildung einzusetzen und damit letztlich<br />

mitzuhelfen, Kindern und Jugendlichen positive Zukunftsperspektiven zu<br />

eröffnen.<br />

Michael Bohnekamp<br />

Ministerialrat<br />

Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend<br />

7

Grußwort<br />

Als ich den Brief des <strong>Studienseminar</strong>s<br />

erhielt mit der Bitte, für die <strong>Festschrift</strong> aus<br />

Anlass des <strong>10</strong>-jährigen Bestehens ein<br />

Grußwort zu schreiben, glaubte ich, ein<br />

Déjà-vu-Erlebnis zu haben.<br />

Zehn <strong>Jahre</strong> <strong>Studienseminar</strong>, das gab es<br />

schon einmal, 1988.<br />

Damals hatte ich einen kurzen Beitrag aus<br />

der Sicht eines Fachleiters geschrieben.<br />

Die Auflösung des damaligen <strong>Studienseminar</strong>s,<br />

nachdem es <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong><br />

bestanden hatte, war sicher ein Fehler.<br />

Das Fehlen eines Ausbildungsauftrages<br />

wirkte sich nachteilig auf unsere Schulen aus. Es war ein Glück für die<br />

Sonderpädagogik vor Ort als 1996 das <strong>Studienseminar</strong> wieder eröffnet<br />

wurde. Herr Kiersch, der alte Leiter, wurde auch wieder der neue Leiter.<br />

Es war gut, dass seine Kompetenzen wieder genutzt werden konnten.<br />

Ausbildungshandeln aus verschiedenen Perspektiven habe ich in den<br />

fast 40 <strong>Jahre</strong>n meiner Dienstzeit erleben können, erleben dürfen. Meine<br />

wesentliche Rolle der letzten <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong> ist die des Prüfungsvorsitzenden<br />

bei 2. Staatsprüfungen.<br />

Oft geht dabei mein Blick wieder zu meiner eigenen Ausbildung, meiner<br />

eigenen 2. Prüfung zurück. Ich weiß noch gut, was mich damals bewegte:<br />

Hast du dich genügend vorbereitet? Wie werden die „Stunden“ gesehen?<br />

Als ich dann 1981 selbst Fachleiter wurde, gab es andere Fragen<br />

und Herausforderungen: Hast du die richtigen Inhalte mit den Lehramtsanwärtern<br />

erarbeitet? Kannst du ihnen das aus der Praxis vermitteln,<br />

was sie für den Beruf brauchen? Bist du ihnen gerecht geworden<br />

bei den Benotungen? Hoffentlich machen sie in den mündlichen Prüfungen<br />

einen „guten Eindruck“! Aber auch aus der Sicht des Vaters,<br />

dessen Tochter im Referendariat war, habe ich Ausbildungssituationen<br />

erlebt. Innere Beteiligung und Aufregung vor Prüfungssituationen kann<br />

ich nicht verhehlen.<br />

Wenn ich heute bei 2. Prüfungen den Vorsitz wahrnehme, sind mein<br />

Denken und Handeln geprägt von diesen vielfältigen Erfahrungen. –<br />

Und ich kann sagen, kaum etwas ist mir fremd!<br />

Mein Bemühen ist es, den Menschen gerecht zu werden, auch im Vergleich<br />

der Prüfungsanforderungen.<br />

8

Bei den 2. Prüfungen konnte ich feststellen, dass das Ausbildungshandeln<br />

aller beteiligten Fachleiterinnen und Fachleiter einen hervorragenden<br />

Stand hat. Neben der hohen Fachlichkeit erlebe ich aber auch die<br />

zugewandte menschliche Beteiligung. Hervorzuheben ist, dass bei der<br />

Beurteilung von Prüfungsergebnissen immer eine hohe Übereinstimmung<br />

besteht.<br />

Das heutige <strong>Studienseminar</strong> Neuwied hat an den überaus guten Ruf<br />

des alten <strong>Studienseminar</strong>s anknüpfen können.<br />

Ich danke allen Fachleiterinnen und Fachleitern, auch denen aus dem<br />

Grund- und Hauptschulbereich, und der Seminarleitung, Herrn Breiten<br />

und Herrn Eggert, für ihren hohen Einsatz in der Ausbildungsarbeit.<br />

Danken möchte ich aber auch den Mentorinnen und Mentoren in den<br />

Ausbildungsschulen. Ihre Kompetenzen sind oft entscheidend für den<br />

Ausbildungserfolg.<br />

Den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern wünsche ich<br />

möglichst wenig Stress, vor allem aber einen guten Abschluss!<br />

Wolfgang Justrie<br />

Leitender Regierungsschuldirektor<br />

Aufsichts – und Dienstleistungsdirektion<br />

Außenstelle Schulaufsicht Koblenz<br />

Referat Förderschulen / Sonderpädagogische Förderung an Regelschulen<br />

9

Grußwort<br />

Seit <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong>n werden in <strong>Rheinland</strong>-Pfalz<br />

wieder Anwärter für das Lehramt an<br />

Förderschulen im <strong>Studienseminar</strong> Neuwied<br />

und in den Schulen ausgebildet: <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong><br />

des beständigen Wandels und der<br />

dauernden Fortentwicklung!<br />

Besonders erfreulich aus meiner Sicht: in<br />

die schulische Ausbildung konnten alle<br />

Schulen des Aufsichtsbezirks Trier<br />

einbezogen werden, Trier wurde<br />

Ausbildungsschwerpunkt, sogar Außenstelle des <strong>Studienseminar</strong>s.<br />

Und: zusammen mit dem <strong>Studienseminar</strong> Grund- und Hauptschulen<br />

konnte die Ausbildung in vielen Fällen sogar kooperativ gestaltet werden.<br />

Eine wichtige Weiterentwicklung: ist doch der Arbeitsplatz künftiger<br />

Förderschullehrerinnen und –lehrer mehr und mehr der Förderort Regelschule!<br />

Viele Schulen haben von ihrem neuen Status „Ausbildungsschule“, von<br />

der Arbeit der Lehramtsanwärterinnen und –anwärter und von der Begleitung<br />

durch das Seminar, neue und wesentliche Impulse erfahren für<br />

die eigene Weiterentwicklung. Für eine Reihe von Kolleginnen und<br />

Kollegen hat das Seminar neue Herausforderungen geboten, sei es in<br />

der Aufgabe als Mentorin und Mentor, sei es für lehrbeauftragte oder<br />

hauptamtliche Fachleiterinnen und Fachleiter.<br />

Mit meinem Glückwunsch an das Staatliche <strong>Studienseminar</strong> für das<br />

Lehramt an Förderschulen verbinde ich zugleich meinen Dank für die<br />

geleistete Arbeit. Dieser Dank gilt allen an der Ausbildung Beteiligten:<br />

der Seminarleitung, den hauptamtlichen wie lehrbeauftragten Fachleiterinnen<br />

und Fachleitern, den Mentorinnen und Mentoren.<br />

Danken möchte ich aber auch für die ausgezeichnete Zusammenarbeit<br />

und die stete Bereitschaft, neue Entwicklungen in die Seminararbeit<br />

aufzunehmen und sie den Anwärterinnen und Anwärtern erfahrbar zu<br />

machen.<br />

Deshalb dürfen wir auch gemeinsam uns zuversichtlich den weiteren<br />

Entwicklungen einer neu geordneten Lehrerausbildung stellen, das<br />

gemeinsame Ziel vor Augen: Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem<br />

Förderbedarf werden von hervorragend ausgebildeten<br />

Lehrkräften in ihrem Lernen begleitet und gefördert.<br />

Hubert Weis<br />

Leitender Regierungsschuldirektor<br />

Aufsichts – und Dienstleistungsdirektion Trier<br />

Referat Förderschulen / Sonderpädagogische Förderung an Regelschulen<br />

<strong>10</strong>

11<br />

Grußwort<br />

„Damit das Mögliche entsteht,<br />

muss immer wieder<br />

das Unmögliche versucht werden.“,<br />

sagt Hermann Hesse.<br />

Mit ministerieller Genehmigung wurde auf gemeinsamen Wunsch beider<br />

Seminarleitungen 1996 das neu eröffnete Sonderschul-<strong>Studienseminar</strong><br />

als ein kooperatives <strong>Studienseminar</strong> in Verbindung mit dem Grund- und<br />

Hauptschul-<strong>Studienseminar</strong> in Neuwied gegründet.<br />

Sonderschul-<strong>Studienseminar</strong> hieß es bis vor kurzem. „Sonder“, mittelhochdeutsch<br />

„sunder“ heißt ‚eigen’, ‚ausgezeichnet’, ‚ungewöhnlich’<br />

und ist heute als „besonders“ in unserer Sprache lebendig.<br />

Etwas Besonderes war von Beginn an die Zusammenarbeit zwischen<br />

beiden <strong>Studienseminar</strong>en und etwas Besonderes ist sie bis heute<br />

geblieben:<br />

Etwas Besonderes ist die harmonische Zusammenarbeit in den<br />

beiden Seminarleitungen und in den Geschäftszimmern.<br />

Etwas Besonderes ist die gemeinsame Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen<br />

und –anwärter in beiden <strong>Studienseminar</strong>en.<br />

Etwas Besonderes ist die Mitarbeit von Fachleiterinnen und<br />

Fachleitern im jeweils anderen <strong>Studienseminar</strong>.<br />

Etwas Besonderes ist die rasche Problemlösung – auch im<br />

technischen Bereich.<br />

Etwas Besonderes ist die gegenseitige Unterstützung – auch in<br />

der Ausbildung auf dem multimedialen Feld.<br />

Etwas Besonderes ist die gemeinsame Entwicklung und Nutzung<br />

von Seminarpapieren.<br />

Etwas Besonderes ist die gedankliche Verwandtschaft ohne<br />

Aufgabe der jeweiligen eigenen Identität.<br />

Etwas Besonderes ist die freundschaftliche Verbundenheit zwischen<br />

den <strong>Studienseminar</strong>en.<br />

Nun heißt das <strong>Studienseminar</strong>, dessen zehnjähriges Jubiläum wir heute<br />

feiern, seit kurzem „Förderschul-<strong>Studienseminar</strong>“. „Fördern“ heißt „wei-

ter nach vorne bringen“, auch „wegbringen“. Ich gehe nicht davon aus,<br />

dass uns die Namensänderung trennt; ich setze vielmehr auf den Geist,<br />

der unsere Arbeit bisher beflügelt hat und darauf, dass in beiden namentlichen<br />

Bezeichnungen das Wort „Schule“ enthalten ist, das sich<br />

von althochdeutsch scuola, lateinisch schola ableitet und bekanntlich<br />

„Muße“, „Ruhe“ zur wissenschaftlichen Beschäftigung bedeutet.<br />

So sehen wir auch der weiteren Entwicklung mit Ruhe und Gelassenheit<br />

entgegen in der Gewissheit, dass wir die künftige Entwicklung gemeinsam<br />

auf unsere besondere Art samt und sonders förderlich begleiten<br />

werden, ganz im Sinne Albert Einsteins:<br />

„Das Lehren sollte so sein, dass das Dargebotene als wertvolles<br />

Geschenk und nicht als eine harte Pflicht empfunden wird.“<br />

Dr. Reiner Friedrichs, Rektor<br />

Leiter des <strong>Studienseminar</strong>s Grund- und Hauptschulen Neuwied<br />

12

13<br />

Grußwort<br />

Liebe Kollegen, liebe Leser der <strong>Festschrift</strong>,<br />

am 13. März 2006 erhielt ich das Schreiben meines Kollegen Waldemar<br />

Breiten, des Leiters des <strong>Studienseminar</strong>s Neuwied, mit der Einladung<br />

zur Festveranstaltung und der Bitte ein Grußwort zur <strong>Festschrift</strong> zu<br />

verfassen.<br />

Ende März war der Titel „<strong>10</strong> <strong>Jahre</strong> Staatliches <strong>Studienseminar</strong> für das<br />

Lehramt an Sonderschulen“ schon Geschichte. Wir sind zum „<strong>Studienseminar</strong><br />

für das Lehramt an Förderschulen“ umbenannt worden.<br />

Ich denke, das Beispiel verdeutlicht die Entwicklungen. Die Veränderungen<br />

durch die Erfordernisse der „Lehrerbildungsreform“ in <strong>Rheinland</strong>-Pfalz<br />

fordern unsere Arbeitskraft verstärkt. Wir schreiben Standards<br />

und formulieren Module. Eine spannende Zeit.<br />

Aus Kaiserslautern darf ich mich ganz herzlich für die Zusammenarbeit<br />

bedanken. Unserem Schwesterseminar wünschen wir weiterhin eine<br />

glückliche Hand, die richtigen Worte zur rechten Zeit und eine mit viel<br />

Herz gefüllte Seminarkultur in der Anwärterbegleitung; dann wird es<br />

Euch/Ihnen weiterhin gelingen, hervorragend ausgebildete Lehrer in die<br />

Schule zu entlassen und unseren Schülern beste Bildungschancen zu<br />

eröffnen.<br />

Für das <strong>Studienseminar</strong> Kaiserslautern<br />

Jürgen Köppler, Förderschulrektor<br />

<strong>10</strong> <strong>Jahre</strong><br />

Staatliches <strong>Studienseminar</strong><br />

für das Lehramt an Förderschulen<br />

in Neuwied

1 Vorbereitende Maßnahmen und Einrichtung des<br />

<strong>Studienseminar</strong>s<br />

1.1 Die kooperative Ausbildungsidee wird erprobt<br />

In den frühen 90er <strong>Jahre</strong>n wurde das Aufgabenfeld der Sonderpädagogik<br />

und damit auch des Sonderpädagogen wesentlich erweitert. Während<br />

es in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung von 1977 noch<br />

schwerpunktmäßig darum ging, zu selbständiger und erfolgreicher<br />

Arbeit im Lehramt an Sonderschulen zu befähigen, wird in der entsprechenden<br />

Prüfungsordnung im Jahr 1993 postuliert, dass die Arbeit im<br />

Lehramt an Sonderschulen die Erteilung von Unterricht und Fördermaßnahmen<br />

an anderen Schulen einschließt und dass die „Beratungsund<br />

Kooperationskompetenz“ in „besonderer Weise“ zu fördern seien.<br />

Es sind verschiedene Komponenten, die diese Entwicklung gefördert<br />

haben:<br />

� das Verständnis von Unterricht, das selbständig verantwortungsvoll<br />

handelnde Persönlichkeiten zum Ziel hat<br />

� das Verständnis von Behinderung, das die Frage nach bestmöglicher<br />

Förderung in der bisherigen Lebensumwelt an den Anfang<br />

stellt und erst dann über die relevanten Förderorte entscheidet<br />

� und dies beinhaltet die Akzentuierung des sonderpädagogischen<br />

Förderbedarfs im Sinne integrierter Förderarbeit.<br />

Hinzu kamen relevante Verwaltungsvorschriften (z. B.: Förderung von<br />

Kindern mit Lernschwierigkeiten in der Grundschule) und wichtige<br />

Schulversuche, die kindspezifische Ansätze fundierten.<br />

Dies sind ganz wesentliche Voraussetzungen, dass Lehrerausbildung<br />

und Kooperation der verschiedenen Lehrämter einen neuen Stellenwert<br />

erhielten. Im Jahr 1992 wurde im Land <strong>Rheinland</strong>-Pfalz die eigenständige<br />

Sonderschullehrerausbildung in einem <strong>Studienseminar</strong> (hier Kaiserslautern)<br />

wieder aufgenommen. In Kaiserslautern mussten alle sonderpädagogischen<br />

Fachrichtungen ausgebildet werden, auch Blinden- und<br />

Sehbehindertenpädagogik. Da es aber landesweit nur eine Ausbildungsschule<br />

gibt und die in Neuwied liegt, wurde überlegt, ob Blindenpädagogik<br />

oder Sehbehindertenpädagogik mit den entsprechenden<br />

Zweitfachrichtungen nicht in Kooperation zwischen den <strong>Studienseminar</strong>en<br />

Sonderschulen Kaiserslautern und Grund- und Hauptschulen Koblenz<br />

ausgebildet werden könnten, zumal im <strong>Studienseminar</strong> der Grundund<br />

Hauptschulen Koblenz Fachleiter des ehemaligen Sonderschulseminars<br />

(das <strong>Studienseminar</strong> bestand von 1978 bis 1989 mit Sitz in<br />

14

Neuwied) Ausbildungs- und Leitungsaufgaben übernommen hatten. Das<br />

<strong>Studienseminar</strong> Grund- und Hauptschulen Koblenz entwickelte ein<br />

kooperatives Ausbildungskonzept. Danach wurden im <strong>Studienseminar</strong><br />

Sonderschulen Kaiserslautern die Allgemeinen Seminare und im <strong>Studienseminar</strong><br />

Grund- und Hauptschulen Koblenz die Ausbildung der<br />

sonderpädagogischen Fachrichtungen und der Unterrichtsfächer durchgeführt.<br />

Das Konzept hatte folgende strukturelle Eckpunkte:<br />

� Konzeptbesprechung unter Beteiligung von Ausbildern in der Schule<br />

(Mentoren) und im Seminar (Fachleitern); Information der Schulleitungen<br />

� Durchführung von Kooperationsseminaren unter Beteiligung von<br />

Fachrichtungs- und Fachvertretung<br />

� gemeinsame Beurteilung von Anwärterleistungen im Unterricht und<br />

bei der Examensarbeit<br />

� gemeinsame Durchführung der Zweiten Staatsprüfungen mit Abstimmung<br />

der Prüfungsinhalte und der Bewertungskriterien<br />

� Organisation der Ausbildung in unterschiedlichen Ausbildungstagen<br />

(Sonderpädagogik Mittwoch, Grund- und Hauptschulen Dienstag).<br />

Das Ministerium hatte dieses kooperative Ausbildungskonzept ausdrücklich<br />

gefördert und bewilligt und damit Erfahrungen ermöglicht, die<br />

für das kooperative Ausbildungskonzept mit Gründung des neuen sonderpädagogischen<br />

<strong>Studienseminar</strong>s in Neuwied 1996 tragend wurden.<br />

In der Zeit von 1992 bis 1996 wurden 6 Anwärterinnen und Anwärter mit<br />

Blinden- und Sehbehindertenpädagogik ausgebildet.<br />

1.2 Ein neues <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an<br />

Sonderschulen in Neuwied wird vorbereitet<br />

Obwohl das <strong>Studienseminar</strong> Sonderschulen Kaiserslautern halbjährlich<br />

einstellte, war auf Dauer die Ausbildung im Vorbereitungsdienst nach<br />

angemessener Wartephase nicht immer gewährleistet, da im Wintersemester<br />

1995/96 über 950 Damen und Herren an der Universität Koblenz-Landau<br />

Sonderpädagogik studierten. Es war der erklärte Wille aller<br />

politischen Entscheidungsträger, im Norden des Landes <strong>Rheinland</strong>-<br />

Pfalz ein weiteres <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an Sonderschulen zu<br />

errichten. Für den Standort des Seminars spielten neben verkehrstechnischen<br />

Gesichtspunkten folgende Kriterien eine Rolle:<br />

� das <strong>Studienseminar</strong> sollte im Nahbereich von Sonderschulen als<br />

Ausbildungsschulen liegen<br />

15

� das <strong>Studienseminar</strong> sollte im Nahbereich von Grund- und Hauptschulen<br />

als Ausbildungsschulen liegen und<br />

� das <strong>Studienseminar</strong> soll als kooperatives Seminar eingerichtet<br />

werden, das eine besondere räumliche, fachliche und ausbildungsspezifische<br />

Nähe zum <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an Grundund<br />

Hauptschulen aufweist.<br />

Der Standort Neuwied entsprach diesen Anforderungen, zumal von<br />

1978 bis 1989 bereits ein entsprechendes Seminar in Neuwied eingerichtet<br />

war. Der Leiter des <strong>Studienseminar</strong>s Grund- und Hauptschulen<br />

Koblenz erhielt mit Schreiben des MBWW vom 24.04.1996 folgenden<br />

Auftrag:<br />

Sehr geehrter Herr Kiersch,<br />

um die Eröffnung des neuen <strong>Studienseminar</strong>s zu dem o.g. Zeitpunkt<br />

zu gewährleisten, sind die damit einhergehenden Sachfragen<br />

(Räumlichkeiten, Möblierung, usw.) ebenso wie die Personalfragen<br />

(Verwaltungsangestellte, Überprüfung von hauptamtlichen<br />

und lehrbeauftragten Fachleiterinnen/Fachleitern) umgehend mit<br />

Nachdruck zu betreiben.<br />

Als ehemaliger Leiter des Staatlichen <strong>Studienseminar</strong>s für das<br />

Lehramt an Sonderschulen Neuwied und derzeitiger Leiter des<br />

Staatlichen <strong>Studienseminar</strong>s für das Lehramt an Grund- und<br />

Hauptschulen in Koblenz beauftrage ich Sie mit der Wahrnehmung<br />

der vor Ort erforderlichen Aufgaben.<br />

Mit freundlichen Grüßen<br />

Im Auftrag<br />

Peter Wagner<br />

1.2.1 Raumbeschaffung<br />

Der ehemalige Seminarleiter erinnert sich<br />

(Undercover auf Objektsuche)<br />

An einem tristen Februarmorgen im Jahr 1996 läutet im <strong>Studienseminar</strong><br />

für Grund- und Hauptschulen Koblenz das Telefon. Die Sekretärin wird<br />

gebeten, eine Verbindung zum Leiter des <strong>Studienseminar</strong>s, Herrn Rektor<br />

Ekkehard Kiersch, herzustellen. Am Telefon ist der Referatsleiter für<br />

16

Grund-, Haupt- und Sonderschulen im Ministerium, Herr Ministerialrat<br />

Peter Wagner.<br />

„Hallo Ekkehard, hier ist Peter. Heute habe ich für dich eine etwas heikle<br />

Mission. Wie Du weißt, soll zum 01. 08. diesen <strong>Jahre</strong>s ein neues<br />

Sonderschulseminar im Bereich Neuwied – Deiner alten Wirkungsstätte<br />

– eingerichtet werden. Wir suchen nun nach einem Gebäude, in dem<br />

das neue Sonderschulseminar zusammen mit dem Grund- und Hauptschulseminar,<br />

das auch nach Neuwied umziehen wird, untergebracht<br />

werden kann. In der Stadt Neuwied soll es jetzt ausreichend Platz zum<br />

Anmieten geben. Also bitte ich Dich zu eruieren, ob da zwei <strong>Studienseminar</strong>e<br />

untergebracht werden können. Folgende Kriterien sollen erfüllt<br />

sein: ausreichend Platz für zwei Seminare ,ausreichend Parkfläche,<br />

wenn möglich, unbewirtschaftet und Grund- und Hauptschulen sowie<br />

Sonderschulen in erreichbarer Nähe. Und jetzt die Hauptsache: die<br />

Sondierungsaktion darf nicht publik werden. Also nimm die Sache selbst<br />

in die Hand und berichte mir dann telefonisch“.<br />

Jetzt hatte ich den Rechercheauftrag. In der Tat wurden in Neuwied<br />

Mietobjekte frei, da die Verwaltungsabteilungen, die in den Stadtteilen<br />

untergebracht waren, im ehemaligen Rasselsteinhochhaus zentralisiert<br />

werden sollten. Ich fand drei Mietobjekte, die für einen Seminarstandort<br />

interessant sein könnten: Niederbieber, Heimbach-Weis und Engers .<br />

Ich habe die 3 Verwaltungsgebäude besucht und nach den mir aufgetragenen<br />

Kriterien überprüft. Beim Besuch dieser verschiedenen Objekte<br />

wurde mein suchendes Interesse als Desorientierung interpretiert.<br />

Hilfreiche Verwaltungsmitarbeiter/innen boten sich an, mir den Weg zu<br />

zeigen. Meine verschiedenen Fragen, die für einen Behördennutzer<br />

eher außergewöhnlich waren, haben die Miterbeiter/innen spürbar<br />

verunsichert. Sie blieben freundlich, wurden aber mit ihren Antworten<br />

zunehmend vorsichtiger. Vermutlich hatten sie den Verdacht, dass es<br />

sich um eine verdeckte Überprüfung ihrer Arbeitsbedingungen handelte.<br />

Nach 2 Tagen der Sondierung konnte ich dem Ministerium eine erfolgreiche<br />

Suche melden:<br />

“Hallo Peter, ich kann erfolgreichen Vollzug der Geheimaktion melden.<br />

Ich habe tatsächlich ein Verwaltungsgebäude gefunden, das für beide<br />

Seminare wie geschaffen ist. Es bietet ausreichend Platz, die Möglichkeit<br />

der Einrichtung einer gemeinsamen Bibliothek fast ohne bauliche<br />

Veränderung, einen Festsaal , mehrere kleine Verwaltungsräume, die<br />

zu funktionstüchtigen Seminarräumen erweitert werden können und<br />

17

dazu ausreichend unbewirtschaftete Parkfläche vor dem Haus. Grund-,<br />

Haupt- und Sonderschulen sind in unmittelbarer oder erreichbarer Nähe.<br />

Zwischen Heimbach-Weis und Neuwied, Hauptbahnhof besteht eine<br />

gute Busverbindung. Dieses Mietobjekt würde ich vorschlagen“.<br />

Und so kam es dann auch. Das vorgeschlagene Mietobjekt wurde Domizil<br />

für die <strong>Studienseminar</strong>e Grund- und Hauptschulen sowie Sonderschulen.<br />

Ekkehard Kiersch , FöR i. R.<br />

Nach Vorliegen der ungefähren Studiendaten der zukünftigen LAA Ende<br />

Mai 1996 konnte mit den direkten Vorbereitungsarbeiten begonnen<br />

werden:<br />

� Berufung von Schulen zu Ausbildungsschulen durch die Bezirksregierung<br />

� Meldung interessierter Sonderschullehrkräfte zur Übernahme von<br />

Ausbildungsaufgaben im <strong>Studienseminar</strong><br />

� Überprüfung der Fachleiter/innen durch Bezirksregierung und <strong>Studienseminar</strong><br />

(15 Meldungen) in der Zeit vom 13.06. bis 03.07.1996<br />

� Zuteilung der LAA an die Schulen am 18.06.1996<br />

� Unterzeichnung des Mietvertrages am 19.06.1996<br />

� Dienstbesprechung mit den Leiterinnen und Leitern der zukünftigen<br />

Ausbildungsschulen am 15.07.1996 zur Klärung des Ausbildungskonzepts,<br />

zur Abstützung der Ausbildungsaufgaben, zu Berufungsverfahren<br />

von Mentorinnen und Mentoren und zu Fragen des Unterrichtseinsatzes<br />

(selbständiger Unterricht, angeleiteter Unterricht,<br />

Hospitation).<br />

Die Fülle der skizzierten Aufgaben in dem schmalen Zeitfenster zu<br />

bewältigen war nur möglich, weil alle an Planung- und Durchführung der<br />

Ausbildung im neuen <strong>Studienseminar</strong> beteiligten Stellen hoch engagiert<br />

und voll überstützend mitgewirkt haben. Die Bezirksregierung Koblenz,<br />

das Sonderschulreferat, ist in diesem Zusammenhang besonders zu<br />

nennen. Vor Beginn der Ausbildung musste dem MBWW ein Stellenkonzept<br />

zur zukünftigen Ausstattung des <strong>Studienseminar</strong>s an Planstellen<br />

und Etatanforderungen vorgelegt werden, das an den voraussehbaren<br />

Studienzahlen orientiert war.<br />

18

1.2.2 Start des neuen <strong>Studienseminar</strong>s am 01.08.1996<br />

Mit Rundschreiben des MBWW vom 13.11.1996 wurde mit Wirkung<br />

vom 01.08.1996 das Staatliche <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an<br />

Sonderschulen Neuwied errichtet. Das Seminar war im <strong>Studienseminar</strong><br />

Grund- und Hauptschulen Koblenz mit Sitz Koblenz, Pfaffendorfer Höhe,<br />

untergebracht. Es startete mit 36 Lehramtsanwärter/innen, die an<br />

zwei Grundschulen und 29 Sonderschulen (eine im Bereich Trier –<br />

Schule für Gehörlose) ausgebildet wurden. Die Ausbildungsaufgaben<br />

wurden im <strong>Studienseminar</strong> von 17 Fachleiter/innen Sonderschulen und<br />

7 Fachleiter/innen Grund- und Hauptschulen und an Ausbildungsschulen<br />

von Mentorinnen und Mentoren wahrgenommen.<br />

Lehramtsanwärter erinnern sich<br />

Vor <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong>n haben wir als zwei von 36 SLAA unser Referendariat am<br />

<strong>Studienseminar</strong> für Sonderschulen Neuwied begonnen. Vieles befand<br />

sich noch im Aufbau – Seminarort und -bezeichnung waren nicht deckungsgleich:<br />

Vereidigung und Seminare fanden zunächst in Koblenz<br />

statt. Die der Ausbildung zugrunde liegende Prüfungsordnung lag anfangs<br />

als Entwurf vor und erforderte und ermöglichte die Mitarbeit von<br />

SLAA und FL.<br />

Die FL erprobten und erweiterten ihre Methodenkompetenz in unserem<br />

Durchgang der Fachseminare, und wir erwarben grundlegende Fähigkeiten<br />

im Clustern und Kugellagern, Mind-Mappen usw., doch nie im<br />

Fishbowlen. (Frau Wolff-Wintermeier scheiterte hier wiederholt an unserer<br />

Unwilligkeit; es fanden sich einfach keine Freiwilligen.)<br />

Wir erörterten, was eine didaktische Analyse sei und wo wir die Grenze<br />

zur methodischen Analyse ziehen sollten. Dabei gab es durchaus unterschiedliche<br />

Auffassungen von Fachseminar zu Fachseminar. Anders als<br />

heute gab es noch keine Handreichungen aus dem Internet.<br />

Die Seminare der zweiten Fachrichtung fanden jeweils reihum an den<br />

Ausbildungsschulen der Teilnehmer statt, verbunden mit langen Fahrten<br />

durch blühende Landschaften. So manches Mal ergab sich hier die<br />

Notwendigkeit einer Fahrgemeinschaft (Reisekostenabrechnung!), bei<br />

der wir unsere Fachleiterin Frau Müller von einer ganz anderen Seite<br />

kennen lernten: Sie hatte einen Golf „Rolling Stones“ und so fuhr sie<br />

auch.<br />

Das Fachseminar Biologie fand in Kooperation mit dem Hauptschulseminar<br />

statt. Der fruchtbare gegenseitige Austausch untereinander gipfelte<br />

für Teilnehmerinnen und den Fachleiter Herrn Caratiola häufig in der<br />

Erkenntnis: „Bei Gehörlosen ist immer alles anders!“<br />

19

Heute blicken wir auf eine spannende und erfolgreiche Ausbildungszeit<br />

zurück und freuen uns, durch die Arbeit als Mentoren immer wieder im<br />

Ausbildungsprozess eingebunden zu sein.<br />

Martin Ernst/ Saskia Kleinegräber<br />

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung legte die Ausbildungsaufgaben<br />

fest. Das Ziel der Ausbildung gemäß § 1 ist die selbständige und erfolgreiche<br />

Arbeit im Lehramt an Sonderschulen auf der Grundlage der<br />

studierten Fachrichtungen und der Fächer; dabei wird die Erteilung von<br />

Unterricht und Fördermaßnahmen an anderen Schulen eingeschlossen.<br />

Beratungs- und Kooperationskompetenz sind besonders zu fördern. Die<br />

Ausbildung findet im <strong>Studienseminar</strong> und an Ausbildungsschulen statt.<br />

1.2.3 Ausbildung im <strong>Studienseminar</strong><br />

� Allgemeines Seminar 25 Tagungen<br />

� Seminare der Schwerpunktfachrichtung (SFR) 40 Tagungen<br />

(30 SFR + <strong>10</strong> Lernbereich/ didaktischer Bereich)<br />

� Seminare der weiteren Fachrichtung (wFR) 20 Tagungen<br />

Das Hauptfach wird in der Regel im Rahmen der Schwerpunktfachrichtung<br />

ausgebildet. Wurde das Hauptfach auf Sekundarstufe I-Niveau<br />

studiert und / oder unterrichtet der Anwärter an einer Sonderschule, die<br />

schwerpunktmäßig nach Grund- und Hauptschullehrplänen unterrichtet,<br />

so findet die Fachausbildung im <strong>Studienseminar</strong> Grund- und Hauptschulen<br />

statt. Dies erfordert ein umfassendes Kooperationskonzept, das in<br />

den Grundaussagen in der Zeit von 1993 bis 1996 in der Schule für<br />

Blinde und Sehbehinderte erprobt wurde.<br />

Ein kooperierender Fachleiter erinnert sich<br />

Am 04.09.1996 fand in der Seminarschule, Schillerschule / GHS / Lahnstein,<br />

das erste Fachseminar im Fach Sport in Kooperation statt. Referendare<br />

des <strong>Studienseminar</strong>s für das Lehramt an GHS und an Sonderschulen<br />

sollten von nun an gemeinsam, wenn auch in unterschiedlicher<br />

Teilnahmedauer, ausgebildet werden. Die ersten beiden Durchgänge<br />

(1996 – 1999) begannen zeitversetzt, ab Februar 1999 aber lief alles in<br />

„geregelten“ Bahnen.<br />

In den von mir geleiteten acht <strong>Jahre</strong>n gemeinsamer Ausbildungsarbeit<br />

nahmen Referendare des <strong>Studienseminar</strong>s für das Lehramt an Sonderschulen/Neuwied<br />

teil, die in Schulen für Lernbehinderte, Körperbehinderte,<br />

Geistigbehinderte und Verhaltensbehinderte tätig waren.<br />

Insgesamt ist festzustellen, dass diese kooperative Form der Ausbildung<br />

als positiv eingestuft werden kann. Beide Seiten konnten vonein-<br />

20

ander profitieren und fortan auch weiter über ihren „eigenen Tellerrand“<br />

schauen. In vielen Bereichen o.g. Sonderschulen war festzustellen, das<br />

dort sportlich z. T. identische Inhalte angeboten werden konnten, dass<br />

Schwerpunkte ähnlich gelagert wie in der GHS, systematisch angegangen<br />

wurden. Ich möchte dazu den Schwerpunkt Kondition/Ausdauer<br />

erwähnen, an dem in einer Schule für Geistigbehinderte über einen<br />

längeren Zeitraum intensiv gearbeitet wurde und beachtliche Erfolge<br />

gezeitigt werden konnten. Ich denke an Schwimmunterricht an gleicher<br />

Stätte, wo bis zu drei Schwimmtechniken vermittelt werden konnten,<br />

natürlich unter sensibler Beachtung spezieller Methoden.<br />

Um die Eigenarten der jeweiligen Schulen (Förderschwerpunkte) noch<br />

besser kennen zu lernen, fanden auch Fachtagungen mit Unterricht und<br />

sportpraktischer Ausbildung in Sonderschulen selbst statt. Somit konnte<br />

der Blick für viele unbekannte Fakten geschärft und gewisse Problematiken<br />

besser eingeschätzt und verstanden werden. Wir alle schlüpften<br />

u.a. zeitweise in die Rolle eines Körperbehinderten und bevorzugten<br />

einen Unterrichtstag lang einen Rollstuhl als Fortbewegungsmittel. Das<br />

praktizierten wir sowohl im Schulgebäude, bei Sport und Spiel in der<br />

Halle und außerhalb der Schule.<br />

In diesem Zusammenhang sei auch noch die bemerkenswerte Arbeit<br />

mit den pädagogischen Fachkräften erwähnt, so u.a. an einer Schule,<br />

genannt Förderzentrum, wo in einer Lerngruppe mehrere Formen der<br />

Behinderung zu berücksichtigen waren, eine Aufgabe für die beiden, die<br />

ich als äußerst schwierig und problematisch einschätzte. Eine optimale<br />

Absprache innerhalb des Unterrichts war angesagt. Nach <strong>Jahre</strong>n der<br />

Erprobung wurde aber diese Form der schulischen Förderung als gut<br />

und praktikabel eingestuft.<br />

Zusammenfassend kann nochmals festgestellt werden, dass diese Art<br />

der Ausbildung, die Kooperation zweier <strong>Studienseminar</strong>e „unter einem<br />

Dach“, für alle Beteiligten eine Bereicherung auf vielen Ebenen darstellte.<br />

Man lernte Gemeinsamkeiten, spezifische Eigenheiten und viele<br />

Nuancen jeweiliger schulischer Tätigkeiten kennen. Große Unterstützung<br />

erfuhr ich bei den Fachleiter/-innen des <strong>Studienseminar</strong>s für Sonderschulen<br />

und bei den Mentoren, die u.a. bei Unterrichtsbesuchen<br />

fachrichtungsspezifisch nicht nur den Unterricht beleuchten konnten.<br />

Die Zusammenarbeit war, bezogen auf das Fach Sport, sehr positiv und<br />

konstruktiv, so dass auch hier die Kooperation sich durchweg bewährt<br />

hat.<br />

Alois Lochner,<br />

Fachleiter Sport im GHS-Seminar,<br />

kooperative Ausbildung 1996 – 2003<br />

21

In der Zeit von August bist Dezember 1996 mussten die konzeptionellen<br />

Ausbildungsgrundlagen auf der Basis der Vorschläge von Herrn Breiten<br />

(stellvertretender Seminarleiter im neuen <strong>Studienseminar</strong>) gelegt werden.<br />

Vielfältige Anstöße und wissenschaftlichen Diskussionsbedarf löste<br />

dabei der Begriff des „zentralen Anliegens“ aus.<br />

Die ersten Ausbildungspläne entstanden. Die gemeinsame Arbeit an<br />

„Hinweise für eine umfassende Unterrichtsplanung“ schuf hinsichtlich<br />

der Lernvoraussetzungen, der Inhalte der Lernverfahren und Medien<br />

eine gute Basis für eine konzeptionell abgestimmte Ausbildungsarbeit.<br />

1.2.4 Ausbildung in der Schule<br />

Wenn es die Wahl der Fachrichtungen zulässt, werden beide sonderpädagogischen<br />

Fachrichtungen an einer Ausbildungsschule ausgebildet.<br />

Ist dies nicht der Fall, findet die Ausbildung an zwei Sonderschulformen<br />

oder an zwei Schularten (z. B. Sonderschule und Grundschule) statt.<br />

Insgesamt werden pro Woche 12 Stunden Unterricht erteilt. In den 18<br />

Monaten sollen durchschnittlich 6 Stunden pro Woche eigenständig<br />

erteilt werden. Aus pragmatischen Gründen sieht das <strong>Studienseminar</strong><br />

Sonderschulen Neuwied folgende Regelung vor:<br />

1. Halbjahr 8 Std. betreut 4 Std. selbständig<br />

2. Halbjahr 6 Std. betreut 6 Std. selbständig<br />

3. Halbjahr 4 Std. betreut 8 Std. selbständig<br />

Die schulpraktische Bewährung wird punktuell in Form von Lehrproben<br />

durch das <strong>Studienseminar</strong> und die unterrichtliche und erzieherische<br />

Langzeitwirkung durch die Schule festgestellt.<br />

Das 2. Staatsexamen besteht aus 3 Teilen: schriftlicher Teil (Examensarbeit),<br />

praktischer Teil (zwei Lehrproben in den jeweiligen sonderpädagogischen<br />

Fachrichtungen) und mündlicher Teil.<br />

1.3 Bezug der neuen Diensträume zum 01.01.1997<br />

Bevor – gemeinsam mit dem <strong>Studienseminar</strong> Grund- und Hauptschulen<br />

– die neuen Räume in Neuwied, Heimbach-Weis, bezogen werden<br />

konnten, mussten noch geringfügige Umbau- und Renovierungsmaßnahmen<br />

vorgenommen werden. Bei allem wurden wir vom Ministerium<br />

und der Stadt Neuwied umfassend unterstützt; dies gilt auch für die<br />

Forderung, die die gemeinsame Personalvertretung für die beiden Stu-<br />

22

dienseminare mit Nachdruck vertrat, alle zukünftigen Diensträume auf<br />

Giftstoffe zu überprüfen. Es zeigte sich, dass diese Maßnahme notwendig<br />

war.<br />

Mit dem Leiter der Dienststelle des <strong>Studienseminar</strong>s Grund- und Hauptschulen,<br />

Herrn Dr. Friedrichs, wurde ein Raum- und Nutzungsplan<br />

erstellt, der hohen kooperativen Anforderungen entsprach. Auch die<br />

Etatanforderungen und Medienbeschaffungen wurden koordiniert.<br />

Es wurde eine gemeinsame Bibliothek eingerichtet. Die Eröffnung des<br />

neuen <strong>Studienseminar</strong>s erfolgte am 11.06.1997 durch Herrn Minister<br />

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner in einer bewegenden Feierstunde, die deutliche<br />

Züge gelebter Kooperation aufzeigte. Der Minister beschrieb in<br />

seiner Grundsatzrede das kooperative Ausbildungskonzept, neue<br />

Sichtweisen von Unterricht, neue Aufgabenbereiche der Sonderpädagogik<br />

und differenzierte bei der Definition von Behinderung und Förderung.<br />

Oberbürgermeister Scherrer, Ministerialrat Wagner, Landrat Kaul, Minister Prof. Dr.<br />

Zöllner und Dezernent Rollepatz (v.l.) bei der Eröffnungsfeier 1997 (Foto Ruth Köfer)<br />

Im Verlauf des 1. Ausbildungsdurchgangs gewann die Frage nach der<br />

Beurteilung von Anwärterleistungen an Bedeutung. Hierzu wurden<br />

Konferenzen durchgeführt und Handreichungen zur Beurteilung von<br />

Anwärterleistungen in <strong>Studienseminar</strong> und Schule entwickelt. Dieser<br />

Entwicklungsprozess diente auch der Abstimmung von Leistungsanforderungen.<br />

Die entwickelten Papiere wurden den Schulleitern in Dienstbesprechungen<br />

vermittelt.<br />

23

Ein Schulleiter erinnert sich<br />

- eine sehr persönliche Sichtweise<br />

1989: Das <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an Sonderschulen in Neuwied<br />

auf dem Heddesdorfer Berg wird aufgelöst. Hervorragend funktionierende<br />

Strukturen in der Sonderschullehrerausbildung werden zerschlagen.<br />

1996: Ein <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an Sonderschulen wird mit<br />

Sitz in Neuwied Heimbach-Weis nach 7-jähriger Nichtexistenz erneut<br />

eingerichtet.<br />

Die Maximilian-Kolbe-Schule, Schule für Lernbehinderte (Sonderschule)<br />

in Rheinbrohl ist wieder Ausbildungsschule. Die schulpraktische Ausbildungsarbeit<br />

des Schulleiters und der Mentorinnen und Mentoren wird<br />

fortgesetzt.<br />

Im Juli 1996 meldete sich bei mir telefonisch eine Sonderschullehramtsanwärterin<br />

und stellte sich mit sympathischem pfälzischen Zungenschlag<br />

vor. Es wurden kurze Informationen ausgetauscht und ein Gesprächstermin<br />

in der Maximilian-Kolbe-Schule vereinbart. Auf ihre<br />

Frage nach einer Unterkunft für die Zeit der Ausbildung, konnte ich<br />

sogar bei der Zimmerfindung in Neuwied behilflich sein. (Auch das ist<br />

für mich Teil meiner Ausbildungsarbeit im weiteren Sinne.) Eine mir<br />

bekannte Familie in Neuwied hatte viel Platz in ihrem großen Einfamilienhaus<br />

und nahm die SLAA’ gern bei sich auf. Nebenbei: Der Kontakt<br />

zwischen ihnen besteht bis heute!<br />

Es folgte die erste Begegnung in der Maximilian-Kolbe-Schule mit einem<br />

längeren Gespräch, dem Vorstellen der Ausbildungsklasse, des<br />

Mentors, des übrigen Kollegiums inklusive Sekretärin und Hausmeister<br />

sowie einem Gang durch das Schulgebäude.<br />

Der Mentor für die Schwerpunktfachrichtung „Verhaltensbehindertenpädagogik“<br />

war schnell gefunden: Herr Sonderschullehrer Hoß, Leiter der<br />

Klasse 1/2. In der weiteren Fachrichtung „Lernbehindertenpädagogik“,<br />

so die Vorgabe, sollte die SLAA’ in einer anderen Klasse unterrichten.<br />

Die Betreuung musste auch ein weiterer Mentor übernehmen. Das war<br />

schwierig, stand doch in der damals 6-klassigen MKS aus den verschiedensten<br />

Gründen kein zusätzlicher Mentor zur Verfügung, da alle<br />

Kollegen (auf die weibliche Form muss hier verzichtet werden, da das<br />

Kollegium vor Ort ausschließlich aus 7 Männern!!! bestand; was in der<br />

Tat als extreme Seltenheit anzusehen war) bereits anderweitig schulische<br />

Zusatzaufgaben zu bewältigen hatten. Was tun?<br />

Frau Sonderschullehrerin Handwerker, eine erfahrene Mentorin aus der<br />

Zeit des „alten“ <strong>Studienseminar</strong>s, die von der Maximilian-Kolbe-Schule<br />

zur Arbeit im Schulversuch „Gemeinsamer Unterricht...“ an die Grundschule<br />

in Unkel abgeordnet war, fand sich bereit, in ihrer Integrations-<br />

24

klasse für die SLAA als Mentorin zu wirken. Somit unterrichtete die<br />

SLAA’ nun an einem Tag pro Woche 4 Stunden in einer Integrationsklasse<br />

der Grundschule Unkel. Im Nachhinein erwies sich dies als äußerst<br />

positiv, ist doch heutzutage der Einsatzort vieler Förderschullehrer<br />

/ innen die Schwerpunktgrundschule bzw. Schwerpunktschule Sek. I.<br />

Der Not gehorchend wurde somit diesbezüglich seinerzeit genau die<br />

richtige Entscheidung getroffen.<br />

Als ehemaliger Fachleiter und nun schon seit 22 <strong>Jahre</strong>n Schulleiter,<br />

stelle ich immer wieder mit Respekt und Freude fest, dass die FöLAA<br />

(früher SLAA) als Einstieg in ihre zukünftige Arbeit an der Förder- und /<br />

oder Schwerpunktschule hervorragende theoretische Kenntnisse von<br />

der Universität mitbringen.<br />

In der Schulpraxis ist unser Ausbildungsziel die selbständige und erfolgreiche<br />

Arbeit der FöLAA mit Förderschülern. Meine Aufgabe als<br />

Schulleiter ist es, gemeinsam mit den Mentorinnen und Mentoren mit<br />

den FöLAA in ständiger Auseinandersetzung mit der Theorie diese in<br />

der Schulpraxis zu konkretisieren und stets kritisch zu überprüfen.<br />

Der Unterricht steht im Vordergrund. Um ihn geht es primär. Er ist theoriegeleitete<br />

Praxis, die die kritische Reflexion des Handelns in der konkreten<br />

Situation beinhaltet, also (m.E. in dieser Reihenfolge): Erziehung,<br />

Wissensvermittlung, Beratung, Beurteilung und manches andere,<br />

gleichsam „spurenelementar“, mehr. Mit der Mentorin bzw. dem Mentor<br />

habe ich den FöLAA Hilfen zu bieten zum Finden des eigenen persönlich-individuellen<br />

Weges hinsichtlich des Unterrichts im engeren und der<br />

Aufgabenfelder des Förderschullehrers im weiteren Sinne. Die FöLAA<br />

erhalten Raum für Eigenerfahrung und sollen pädagogische und persönliche<br />

Initiativen entfalten.<br />

Wichtige Grundlage des Erziehungserfolges ist das Zutrauen der FöLAA<br />

in sich selbst und in ihre Arbeit sowie ihr Vertrauen in das Kind und<br />

dessen Erziehbarkeit und Bildsamkeit.<br />

Als Schulleiter habe ich sie diesbezüglich zu stützen und bei mit Sicherheit<br />

auch eintretenden Misserfolgen wieder aufzubauen.<br />

Die FöLAA erfahren täglich die sehr hohen Anforderungen, die die<br />

Förderschule bzw. Schwerpunktschule an uns Lehrerinnen und Lehrer<br />

richtet!<br />

Die vielen kleinen Erfolge bei der Bildungs- und Erziehungsarbeit unserer<br />

Schüler / innen, machen unseren Beruf als Lebensaufgabe liebenswert<br />

.<br />

Bernd Kuha, Förderschulrektor<br />

Leiter der SFL Rheinbrohl<br />

25

1.4 Phase der Konsolidierung<br />

Der 2. Ausbildungsdurchgang startete im Februar 1998 mit 56 Anwärterinnen<br />

und Anwärtern, die sich wie folgt auf die sonderpädagogischen<br />

Fachrichtungen verteilten:<br />

Schwerpunktfachrichtung weitere Fachrichtung<br />

Blindenpädagogik 3 1<br />

Gehörlosenpädagogik 3 -<br />

Geistigbehindertenpädagogik 7 13<br />

Körperbehindertenpädagogik 7 9<br />

Lernbehindertenpädagogik 22 12<br />

Schwerhörigenpädagogik - -<br />

Sehbehindertenpädagogik - -<br />

Sprachbehindertenpädagogik <strong>10</strong> 16<br />

Verhaltensbehindertenpädagogik 4 5<br />

Die Ausbildung erfolgte an 37 Ausbildungsschulen. Die Hauptfächer<br />

wurden schwerpunktmäßig durch Grundschulpädagogik (27), Deutsch<br />

(13), Mathematik (5), Biologie (5) und Sport repräsentiert. Kooperative<br />

Ausbildung konnte in Arbeitslehre/Haushalt (1), Biologie (4), Deutsch<br />

(8), Englisch (2), Evangelische Religion (3), Geschichte (2), Mathematik<br />

(3), Physik (1), Sport (3) und Textiles Gestalten (1) angeboten werden.<br />

Für die Fachausbildung im <strong>Studienseminar</strong> Grund- und Hauptschulen<br />

Neuwied wurden Handreichungen entwickelt, die Teil eines Kooperationskonzepts<br />

waren.<br />

In einer Ausbildung im <strong>Studienseminar</strong>, die die theoriegeleitete Praxis in<br />

den Mittelpunkt stellt, war die Unterrichtstätigkeit an der Ausbildungsschule<br />

als Erfahrungs-, Reflexions- und Alltagsfeld von zentraler Bedeutung.<br />

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung sieht zur Bewältigung<br />

dieses Lernfeldes eine Hilfe vor. Dies ist die Mentorin / der Mentor. Das<br />

Tätigkeitsfeld „Mentor“ enthält helfende, beratende und beurteilende<br />

Elemente. Dazu wurde im <strong>Studienseminar</strong> eine umfassende Handreichung<br />

entwickelt und durch ein Fortbildungskonzept mit kontinuierlichen<br />

Fortbildungstagungen in Zusammenarbeit mit den entsprechenden<br />

Instituten konkretisiert.<br />

26

Eine Mentorin erinnert sich<br />

Oft genug habe ich gesagt, dass ich über die Erfahrungen als Mentorin<br />

Bücher schreiben könnte, Bücher ja, aber eine Seite? Wie kann ich so<br />

viele Eindrücke in wenige Zeilen fassen?<br />

Eines Tages, im Vorübergehen auf dem Flur, teilt mir meine Konrektorin<br />

mit: „Ich brauche Sie als Mentorin.“ Ein hektischer Blick meinerseits<br />

nach hinten, aber dort war niemand, sie sprach mit mir. So, denke ich,<br />

kommt man also an dieses Amt, einfach eine Feststellung der Tatsache,<br />

keine Frage, keine Möglichkeit abzulehnen.<br />

Viele Gedanken und Fragen tauchen in so einem Moment auf: warum<br />

ich? Die eigene Prüfung ist erst / schon zehn <strong>Jahre</strong> her, kann ich das<br />

überhaupt, jemanden beraten, ist mein Unterricht vorzeigbar und kann<br />

ein junger Mensch etwas davon lernen??? Und dann: Unterrichtsbesuche,<br />

jemand sitzt wieder in meinem Unterricht und schaut zu. Die Leute<br />

vom <strong>Studienseminar</strong> kommen wieder in die Schule, vielleicht sogar der<br />

Herr Kiersch! Und ich habe nicht nur gute Erinnerungen an meine eigene<br />

Zeit als Lehramtsanwärterin. Immerhin, jetzt sitze ich auf der anderen<br />

Seite und kann endlich sagen, was mir früher immer viel zu spät<br />

eingefallen ist.<br />

Die erste Lehramtsanwärterin, die in meine Klasse kommt, braucht nicht<br />

wirklich eine Mentorin. Die junge Frau ist sehr klug, engagiert und fleißig<br />

und weiß ganz genau, was sie wie und warum tun muss. Die Schüler<br />

sind begeistert, ich auch und besonders die Damen und Herren vom<br />

Seminar. Mentorin sein war doch viel einfacher als ich gedacht hatte.<br />

Außerdem habe ich viel Neues gelernt, denn das „Stationen –Lernen“<br />

und die „Werkstatt“ waren zu meiner Zeit noch nicht erfunden gewesen.<br />

Und so gelange ich zu der Ansicht, dass Mentorin sein zwar Zeit und ein<br />

wenig Mühe kostet, aber auch zum eigenen Fortschritt beiträgt.<br />

Frohen Mutes sehe ich den kommenden Anwärter- / innen entgegen.<br />

Und muss feststellen, dass diese sehr verschieden sein können. Ich<br />

lerne ein neues Wort und seine Bedeutung kennen: „beratungsresistent“.<br />

Vorsichtig erkundige ich mich beim zuständigen Fachleiter, wie<br />

weit die Mentorenpflicht geht. „Beraten“, heißt es da, und „Anleiten“.<br />

Aha, aber wenn die Anwärterin beides nicht möchte, sondern statt dessen<br />

fertige Stunden und Arbeitsblätter? Gleichzeitig muss ich die aufgebrachte<br />

PF beruhigen und vermitteln, wenn die angehende Lehrerin<br />

nach der gehaltenen Stunde entschwindet und das Aufräumen des<br />

Klassenzimmers zum wiederholten Male vergisst. Vorsichtige Rücksprachen<br />

mit Kolleginnen zeigen, dass ich nicht allein bin mit meinem<br />

Problem. Nach kurzer Zeit wird eine Selbsthilfegruppe gegründet: das<br />

27

inoffizielle Mentorentreffen. Eine wunderbare Einrichtung, hier können<br />

wir nicht nur Probleme austauschen sondern auch die Lösungen dazu.<br />

Mentorin zu sein, ist eine ebenso spannende Sache, wie Lehrerin zu<br />

sein, kein Tag ist wie der andere, immer gibt es Überraschungen und<br />

die positiven Aspekte überwiegen bei weitem. Ich würde es wieder tun.<br />

28<br />

Martina Ohmer<br />

Im Jahr 1998 erhielten beide sonderpädagogischen <strong>Studienseminar</strong>e<br />

vom Ministerium den Auftrag, einen gemeinsamen Ausbildungsplan zu<br />

entwickeln, der neben Ziel- und Inhaltsverbindungen auch seminardidaktische<br />

und –methodische Komponenten enthielt. Es wurden für das<br />

Allgemeine Seminar und die jeweiligen Fachrichtungen und zum Teil<br />

auch Fächer gemeinsame Arbeitsgruppen gebildet. Die kollegialen<br />

Gespräche führten zu einer abgestimmten Konzeptbildung, einer gemeinsamen<br />

Ausbildungsplanung und förderten das Selbstverständnis<br />

der Fachleiterinnen und Fachleiter.<br />

Eine ehemalige Fachleiterin erinnert sich<br />

Fachleiterin im Sonderschulseminarein<br />

Stellenanzeigenprofil:<br />

Sie sollte ausgesprochen kooperativ sein, da immens viele Absprachen<br />

stattfinden, grundlegende Arbeitspapiere verfasst und Vereinbarungen<br />

getroffen werden müssen sowie Konsens über gemeinsame Beurteilungsgrundlagen<br />

hergestellt werden muss.

Sie sollte viel diplomatisches Verhandlungsgeschick mitbringen, da<br />

großes Einfühlungsvermögen und Empathie bei Beurteilungsdifferenz<br />

mit Kollegen erforderlich ist.<br />

Sie sollte belesen sein und sehr fundierte fachliche und didaktische<br />

Kenntnisse aufweisen, um damit alle Welt beeindrucken zu können.<br />

Sie sollte sicher Auto fahren können, denn sie trägt auf weiten Fahrstrecken<br />

zu den Ausbildungsschulen Verantwortung für mitfahrende Fachleiterkollegen.<br />

Sie sollte über ein sehr gutes Zeitmanagement verfügen, denn sie muss<br />

häufig Treffpunkte für die gemeinsame Fahrt zu den Ausbildungsschulen<br />

mit den Fachleiterkollegen zeitgerecht koordinieren.<br />

Sie sollte darüber hinaus in hauswirtschaftlichen Belangen kompetent<br />

sein, um bei diversen Festivitäten im <strong>Studienseminar</strong> Kuchen, Salate<br />

und sonstige kulinarische Leckerbissen beisteuern zu können.<br />

Dr. Margit Theis-Scholz<br />

1.5 Erweiterung des Seminarbezirks am 01.08.1999<br />

Zum 01.08.1999 wurden dem <strong>Studienseminar</strong> 90 Anwärter/innen zugewiesen.<br />

Hohe Anwärterzahlen und ein erweiterter Bedarf an Sonderschullehrer/innen<br />

waren dafür ausschlaggebend. Der Bereich Trier<br />

wurde Ausbildungsbezirk. Es waren vorbereitende Maßnahmen nötig,<br />

um Ausbildungsarbeit durchführen zu können. Folgende Ausbildungszahlen<br />

für den Raum Trier waren vorgesehen:<br />

SFR wFR<br />

Blindenpädagogik -- --<br />

Gehörlosenpädagogik 1 --<br />

Geistigbehindertenpädagogik 4 3<br />

Körperbehindertenpädagogik -- 2<br />

Lernbehindertenpädagogik 7 4<br />

Schwerhörigenpädagogik --<br />

Sehbehindertenpädagogik -- --<br />

Sprachbehindertenpädagogik 7 9<br />

Verhaltensbehindertenpädagogik 1<br />

zusammen: 19 19<br />

29

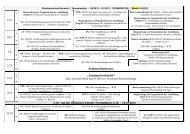

Eröffnungsseminar in der Außenstelle Trier mit LRSD Schmitz-Wenzel, ADD Trier (im<br />

Hintergrund), FöFachl Heinz Valerius und FöLAA. (Foto: Trierischer Volksfreund)<br />

Die Ausbildung benötigte 15 Ausbildungsschulen. Um diese Ausbildungsaufgaben<br />

zu bewältigen mussten Sonderschullehrkräfte aus dem<br />

Großraum Trier gewonnen werden, die Interesse hatten in den sonderpädagogischen<br />

Fachrichtungen Lernbehindertenpädagogik, Geistigbehinderten-<br />

und Sprachbehindertenpädagogik auszubilden. In Zusammenarbeit<br />

mit der Bezirksregierung in Trier wurden entsprechende<br />

Überprüfungen durchgeführt. Wir haben durch die Referenten bei der<br />

Bezirksregierung eine hohe Unterstützung bei allen Maßnahmen für die<br />

Erweiterung des Seminarbezirks erfahren. Die Schulleitungen wurden<br />

über das Ausbildungskonzept informiert und an der Auswahl der Ausbildungsschulen<br />

beteiligt. Die kooperative Ausbildung konnte im <strong>Studienseminar</strong><br />

Grund- und Hauptschulen Trier in dem Fach Deutsch (4 LAA)<br />

aufgenommen werden. Die Ausbildungsarbeit in den sonderpädagogischen<br />

Fachrichtungen Gehörlosenpädagogik, Körperbehindertenpädagogik<br />

und Verhaltensbehindertenpädagogik musste von Fachleiter/innen<br />

aus dem Raum Neuwied wahrgenommen werden; dies führte<br />

zu erhöhten Belastungen durch Ausbildungsarbeit der „weiten Wege“.<br />

Die hohe Entfernung Trier – Neuwied erschwerte auch die kontinuierliche<br />

Zusammenarbeit in Dienstbesprechungen und Konferenzen für die<br />

Fachleiter/innen aus der Region Trier.<br />

30

1.6 Einrichtung einer Außenstelle in Trier zum 01.02.2003<br />

Am 01.02.2003 wurde die Erweiterung des Seminarbezirks auf den<br />

Raum Trier durch Errichtung einer Außenstelle festgeschrieben. Sie hat<br />

eine auf ca. 30 Anwärter/innen begrenzte Aufnahmekapazität und beginnt<br />

den Vorbereitungsdienst um ein halbes Jahr zeitversetzt zum<br />

<strong>Studienseminar</strong> Neuwied. Dies war eine schulpolitische Setzung, um<br />

einen weiteren Einstelltermin zu gewinnen. Weiterhin erfolgte die Ausbildung<br />

in bestimmten Fächern kooperativ im <strong>Studienseminar</strong> Grundund<br />

Hauptschulen Trier. Die Außenstelle Trier ist durch den versetzten<br />

Einstelltermin vom Aufwand her der Leitung eines zweiten <strong>Studienseminar</strong>s<br />

gleichzustellen.<br />

1.7 Ausbildung von Quereinsteigern ab 01.02.2004<br />

Seit 01.02.2004 in Neuwied und 01.08.2004 in Trier können Quereinsteiger<br />

in den Vorbereitungsdienst aufgenommen werden. Ihre Aufnahme<br />

ist abhängig von der Lehrerbedarfslage, der Seminarkapazität, der<br />

Studienqualifikation und einem Auswahlgespräch. Quereinsteiger im<br />

<strong>Studienseminar</strong> Sonderschulen haben eine sonderpädagogische Fachrichtung<br />

studiert und in dieser Fachrichtung ein Diplom erworben. Am<br />

Auswahlgespräch, das von der ADD geleitet wird, nimmt der Seminarleiter<br />

als Berater teil. Als zweite sonderpädagogische Fachrichtung werden<br />

Lernbehindertenpädagogik oder Verhaltensbehindertenpädagogik<br />

festgelegt.<br />

Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst setzt bezüglich der didaktischen<br />

Breite (Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, musisches Zusatzangebot)<br />

und der schulpraktischen Verknüpfung deutliche Akzente.<br />

1.8 Zusammenarbeit mit der ADD<br />

In jedem Ausbildungsdurchgang gab und gibt es vielfältige Begegnungspunkte<br />

mit den Referenten des Sonderschulreferats bei der ADD<br />

in Koblenz und auch in Trier. Sie beginnen bei der Zuweisung der LAA<br />

zu den Ausbildungsschulen und enden bei den 2. Staatsprüfungen, bei<br />

denen die Referenten in der Regel den Vorsitz führen. Durch Teilnahme<br />

an Dienstbesprechungen und Fortbildungstagungen haben sie ihr Interesse<br />

an der Seminararbeit gezeigt. Sie wirkten mit bei der Überprüfung<br />

lehrbeauftragter und hauptamtlicher Fachleiterinnen und Fachleiter und<br />

sie setzten bei der Besprechung und Beurteilung von Leistungen im<br />

Rahmen der 2. Staatsprüfungen deutliche Akzente. Wir haben stets<br />

eine engagierte und konstruktive Zusammenarbeit erlebt.<br />

31

Erinnerungen aus Sicht der Schulaufsicht<br />

Mit der Eröffnung des <strong>Studienseminar</strong>s für das Lehramt an Sonderschulen<br />

verband sich seitens der Schulaufsicht die Hoffnung, den permanenten<br />

Mangel an Bewerberinnen/Bewerbern bei der Neueinstellung in<br />

unserem Bezirk zu überwinden. Die Einbeziehung möglichst vieler<br />

Schulen in die Ausbildung sollte gleichzeitig einen Austausch pädagogisch-innovativer<br />

Impulse in Gang setzen.<br />

Die Zusammenarbeit zwischen <strong>Studienseminar</strong> und Schulaufsicht erfolgte<br />

anlässlich vielfältiger Situationen und Anlässe. Als bedeutsam in<br />

Erinnerung geblieben sind die damit im Zusammenhang geführten<br />

konstruktiven Gespräche sowie die kollegiale Beratung.<br />

Gemeinsam zu treffende Entscheidungen hatten in den meisten Fällen<br />

einen organisatorischen Anlass. Für diese Entscheidungen waren<br />

selbstverständlich in erster Linie Ausbildungsgesichtspunkte zu berücksichtigen.<br />

Wann und wo immer es aber möglich war, wurden auch pädagogische<br />

Überlegungen i.w.S. („Schule ist für Kinder da“) mit einbezogen.<br />

Die stete Erfahrung umfassender Verantwortung war Grundlage<br />

einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.<br />

Als Beispiele für Bereiche, in denen sich dies konkretisiert hat, sind zu<br />

nennen:<br />

� Auswahl der Ausbildungsschulen (Berücksichtigung der Einsatzwünsche,<br />

Bedingungen möglicher Ausbildungsschulen etc.)<br />

� Überprüfung von Bewerberinnen/Bewerbern als hauptamtliche<br />

und lehrbeauftragte Fachleiter;<br />

� Durchführung der 2. Prüfungen, häufig als Doppelprüfungen organisiert;<br />

In Erinnerung ist dabei der Zwiespalt, der durch unterschiedliche Erwartungshaltungen<br />

gegeben war:<br />

� Behördeninterne Vorgabe: Vorsitz nur bei wenigen Prüfungen,<br />

� Erwartung des <strong>Studienseminar</strong>s: Wegen der Vergleichbarkeit,<br />

Vorsitz bei möglichst vielen Prüfungen<br />

� eigene Zielstellung: Anlässlich von Prüfungen zugleich einen<br />

möglichst umfassenden Einblick in die Arbeit der Schule zu gewinnen<br />

z.B. auch im Hinblick auf Personalentwicklung.<br />

Zu erinnern ist auch an das nachhaltige Anbahnen neuer Wege, z.B. die<br />

partielle Vernetzung mit der Ausbildung im <strong>Studienseminar</strong> für das<br />

Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit entsprechender Auswirkung<br />

auf die spätere unterrichtliche Tätigkeit.<br />

32

Die Zusammenarbeit mit dem <strong>Studienseminar</strong> habe ich als durchgängig<br />

sach- und zielorientiert, konstruktiv, anspruchsvoll bezüglich der gesetzten<br />

Maßstäbe, getragen von einem überdurchschnittlichen Einsatz<br />

sowie einer beispielhaften Ausrichtung an diesen Grundsätzen durch<br />

die jeweils handelnden Personen erlebt. Insbesondere führte ihr beispielgebendes<br />

Agieren auch zu einer wahrnehmbaren, nachhaltig positiven<br />

Diensteinstellung bei den Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern.<br />

Für die auch in Konfliktsituationen loyale und menschlich angenehme<br />

Umgangsweise möchte ich an dieser Stelle allen ehemaligen und derzeitigen<br />

Kolleginnen und Kollegen des <strong>Studienseminar</strong>s insbesondere<br />

der ehemaligen und derzeitigen Leitung herzlich danken.<br />

Bezüglich der eingangs erwähnten Erwartungen bleibt festzuhalten,<br />

dass durch die Arbeit des <strong>Studienseminar</strong>s viele positive Veränderungen<br />

in den Schulen angestoßen bzw. verstärkt wurden.<br />

Die erwartete Verbesserung der Bewerbersituation im Hinblick auf<br />

Neueinstellungen erfüllte sich nicht im erhofften Umfang für den Bezirk<br />

Koblenz. Kennzeichnend hierfür war die Aussage einer Lehramtsanwärterin<br />

nach hervorragend bestandener Prüfung. Sie war zur Ausbildung<br />

einer Schule im Bezirk Koblenz zugewiesen worden. Bei der Zusage für<br />

die Einstellung in den Vorbereitungsdienst, so ihre Aussage nach bestandener<br />

Prüfung, kannte sie den Ausbildungsort überhaupt nicht. Sie<br />

lobte Ausbildung in Seminar und Schule, bat aber um Verständnis, dass<br />

sie sich aus persönlichen Gründen nicht um eine Einstellung in den<br />

Schuldienst im Bezirk Koblenz bewerben werde, Stellen waren vorhanden.<br />

Diese Aussage steht stellvertretend für viele.<br />

Solche aus Sicht der Schulaufsicht im Bezirk Koblenz kurzfristig enttäuschende<br />

Aussagen konnten und können der beispielhaften Arbeit im<br />

<strong>Studienseminar</strong> keinen Abbruch tun.<br />

Mit der bereits erwähnten Dankbarkeit wünsche ich allen Beteiligten die<br />

Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit zum Wohle der Lehramtsanwärterinnen<br />

und –anwärter und damit letztlich zum Wohle der uns anvertrauten<br />

Kinder.<br />

Erwin Betzing,<br />

bis 2005 Referatsleiter Förderschulen<br />

bei der ADD, Außenstelle Schulaufsicht Koblenz<br />

33

2 Konzept- und Organisationsentwicklung<br />

Die Konzept- und Organisationsentwicklung seit dem 1.08.1996 wurde<br />

in der Weise vollzogen, dass in Verbindung mit der Entwicklung der<br />

Ausbildungsstrukturen und der Ausbildungskonzepte jeweils schwerpunktmäßig<br />

und handlungsfeldbezogen die nachfolgenden Themenbereiche<br />

ausgewählt und in Abstimmungs- und Konkretisierungsprozessen<br />

unter Berücksichtigung der rechtlichen und administrativen Vorgaben<br />

systematisch miteinander (Fachleiterinnen und Fachleiter, Mentorinnen<br />

und Mentoren, FöLAA) bestimmt wurden.<br />

� Konzeptbildung für die Ausbildung in den Fachrichtungen<br />

� Kooperation mit dem GHS-Seminar (kooperative Ausbildung)<br />

� Entwicklung von Leitaspekten der Beurteilung von Unterricht<br />

� Entwicklung von Leitaspekten der Beurteilung von mündlichen<br />

Prüfungsleistungen<br />

� Konzeptbildung für die Fortbildung der an der Ausbildung Beteiligten<br />

(Abstimmungsprozesse an konkreten Beispielen)<br />

� Konzeptbildung für Ausbildungsprojekte (Verantwortung für Natur<br />

und Umwelt, Außerschulische Lernorte)<br />

� Minimalkonsens „Beratung und Beurteilung“<br />

� Modularisierung der Ausbildungsinhalte<br />

� Leitbild mit Schwerpunktsetzungen<br />

� Evaluation der Veranstaltungen des <strong>Studienseminar</strong>s<br />

Implizit vollzog sich dabei eine Entwicklung von gemeinsam getragenen<br />

Leitvorstellungen immer mit, die dann im <strong>Jahre</strong> 2004 zu einer expliziten<br />

Leitbilddiskussion führte.<br />

2.1 Konzeptbildung für die Ausbildung in den einzelnen<br />

Fachrichtungen<br />

Mit der Einrichtung des <strong>Studienseminar</strong>s für das Lehramt an Sonderschulen<br />

und dem unmittelbaren Beginn der Ausbildungsveranstaltungen<br />

bestand die erste Aufgabe darin, ein Ausbildungskonzept für die Fachseminare<br />

zu entwickeln.<br />

34