Water Grabbing» – der grosse Durst nach fremdem ... - Fastenopfer

Water Grabbing» – der grosse Durst nach fremdem ... - Fastenopfer

Water Grabbing» – der grosse Durst nach fremdem ... - Fastenopfer

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

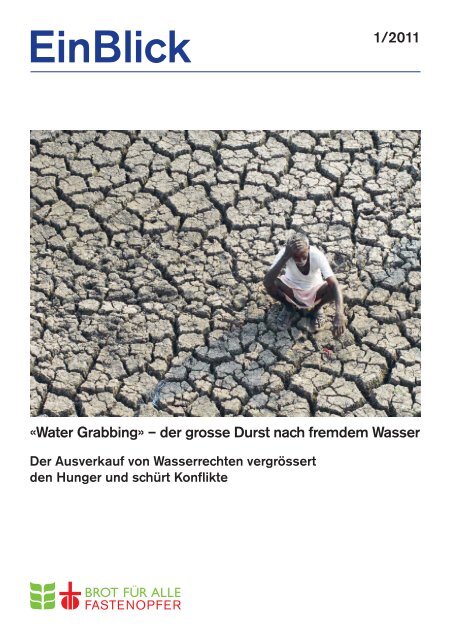

EinBlick<br />

«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> <strong>–</strong> <strong>der</strong> <strong>grosse</strong> <strong>Durst</strong> <strong>nach</strong> <strong>fremdem</strong> Wasser<br />

Der Ausverkauf von Wasserrechten vergrössert<br />

den Hunger und schürt Konflikte<br />

1/2011

Inhaltsverzeichnis<br />

Editorial 3<br />

Einführung ins Thema<br />

«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> <strong>–</strong> die versteckte Agenda 4<strong>–</strong>9<br />

«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> führt zu Menschenrechtsverletzungen und Konflikten 10<strong>–</strong>12<br />

Eine schwere Hypothek für die betroffenen Län<strong>der</strong> und Bevölkerungen 13<strong>–</strong>15<br />

Fallbeispiele<br />

Sierra Leone: Wasser spielt auch Schlüsselrolle beim<br />

Agrotreibstoffprojekt von Addax Bioenergy 16<strong>–</strong>17<br />

Brasilien: Wasserprojekt für die Agrarindustrie bedroht Existenz<br />

von Kleinbauernfamilien 18<strong>–</strong>19<br />

Madagaskar: «Die Gefahr <strong>der</strong> Land-Deals ist nicht gebannt» 20<strong>–</strong>21<br />

Die internationale Gemeinschaft und die Schweiz<br />

Reichen Empfehlungen und freiwillige Verpflichtungen? 22<strong>–</strong>25<br />

Handlungsmöglichkeiten<br />

Dort ansetzen, wo wir leben und Einfluss haben 26<strong>–</strong>27<br />

Das tun Brot für alle und <strong>Fastenopfer</strong> 28<br />

Das können wir tun 29<br />

Quellenhinweise und Links 30<br />

Impressum 31<br />

Titelbild:<br />

Bauer in einem ausgetrockneten Flussbett bei Hy<strong>der</strong>abad, Indien © Mahesh Kumar / Keystone

Editorial<br />

Im Frühjahr 2010 haben wir einen EinBlick<br />

zum «Land <strong>Grabbing»</strong> publiziert. Private Investoren<br />

und Staaten wie China o<strong>der</strong> die<br />

Golfstaaten sichern sich Millionen von Hektar<br />

Ackerland in Län<strong>der</strong>n des Südens. Gemäss<br />

<strong>der</strong> Universität Kopenhagen wurden bis<br />

2010 allein in Afrika rund 60 Millionen<br />

Hektar veräussert. In Mosambik existieren<br />

beispielsweise Landverträge für über 20 Prozent<br />

<strong>der</strong> landwirtschaftlich nutzbaren Fläche.<br />

Der wohl wichtigste Grund, sich langfristig<br />

Landrechte zu sichern, ist das Wasser.<br />

Nur bewässerbares Land ist für die industrielle<br />

Landwirtschaft brauchbar. Ohne die mit<br />

dem Land verknüpften Wasserrechte sind<br />

Investitionen in Land uninteressant. Hinter<br />

dem «Land <strong>Grabbing»</strong> steht «<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong>,<br />

das «Abgraben von Wasser». So<br />

schwärmt Susan Payne, Managerin des erfolgreichen<br />

African Agricultural Land Fund:<br />

«Wasser wird ein fantastisch knappes Anlagegut<br />

sein.» Die Verfügungsrechte über Wasser<br />

sind das eigentliche Investitions- und<br />

Spekulationsgut.<br />

Weltweit leiden mehr als eine Milliarde Menschen<br />

unter Trinkwassermangel. Die Wasserknappheit<br />

wird durch Klimawandel und<br />

nicht <strong>nach</strong>haltige Wassernutzung verschärft.<br />

Die neuen agroindustriellen Betriebe pumpen<br />

Wasser aus dem Boden und aus Flüssen. Vielerorts<br />

in Afrika mühen sich Frauen mehrere<br />

Stunden pro Tag ab, um Wasser für die Fa-<br />

Miges Baumann, Brot für alle<br />

Leiter Entwicklungspolitik<br />

milie und den Haushalt zu besorgen. Vom<br />

sinkenden Grundwasserspiegel sind sie als<br />

Erste betroffen.<br />

Fehlen<strong>der</strong> Zugang zu Wasser ist Ursache vieler<br />

Konflikte. Was, wenn <strong>der</strong> in Äthiopien<br />

entspringende Nil zu wenig Wasser führt,<br />

weil das Grundwasser für die von ausländischen<br />

Investoren bebauten Flächen in Äthiopien<br />

verwendet wird? Konflikte zwischen<br />

Ägypten, Sudan und Äthiopien sind absehbar.<br />

Für die Herstellung von Nahrungsmitteln,<br />

Rohstoffen und Agrotreibstoffen wird Wasser<br />

benötigt. Um einen Liter Treibstoff aus<br />

Zuckerrohr zu produzieren, braucht es beispielsweise<br />

rund 3500 Liter Wasser. Wir konsumieren<br />

mit allen importieren Produkten<br />

dieses «virtuelle» Wasser. Unser Handeln als<br />

Konsumentinnen und Konsumenten ist daher<br />

gefragt.<br />

«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> verletzt elementare Menschenrechte.<br />

Deshalb unterstützen Brot für<br />

alle und <strong>Fastenopfer</strong> Partner im Süden, die<br />

sich gegen den Ausverkauf von Land- und<br />

Wasserrechten zur Wehr setzen. Dieser Ein-<br />

Blick beleuchtet Hintergründe und zeigt<br />

Handlungsansätze bei uns auf. Es geht dabei<br />

nicht nur um einen haushälterischen Umgang<br />

mit einem knappen Gut, es geht auch um<br />

Macht und Armut, um Investitionsregeln<br />

und den Kampf um ein öffentliches Gut, und<br />

nicht zuletzt um Verteilungsgerechtigkeit.<br />

Markus Brun, <strong>Fastenopfer</strong><br />

Leiter Entwicklungspolitische Grundlagen<br />

3

Einführung ins Thema<br />

«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> <strong>–</strong> die versteckte Agenda<br />

Miges Baumann, Leiter Ressort Entwicklungspolitik, Brot für alle<br />

Län<strong>der</strong> wie Saudi-Arabien verlagern ihre Nahrungsmittelproduktion ins Ausland,<br />

um eigene Wasserressourcen zu schonen. © Photo Researchers / Keystone<br />

Siebzig Prozent des global verfügbaren<br />

Süsswassers werden für die Produktion<br />

von Nahrungsmitteln und Agrotreibstoffen<br />

verbraucht. Dessen Verknappung macht<br />

es zu einem lukrativen Anlagegut.<br />

Seit einigen Jahren sind Regierungen, Firmen<br />

und Investmentfonds auf <strong>der</strong> Suche <strong>nach</strong><br />

Agrarland in Län<strong>der</strong>n Afrikas, Asiens und<br />

Lateinamerikas. Das Land wird gekauft o<strong>der</strong><br />

über lange Zeit (bis 99 Jahre) gepachtet. Dieser<br />

Hunger <strong>nach</strong> Land wird als «Land <strong>Grabbing»</strong><br />

bezeichnet (siehe EinBlick 1/2010). Die<br />

Land-Deals gehen fast immer auf Kosten von<br />

4<br />

Bauernfamilien, die das Land verlieren, das<br />

ihnen bisher zur Verfügung stand. Folgen dieser<br />

Entwicklung sind unter an<strong>der</strong>em mehr<br />

Armut, Hunger und Migration.<br />

«In Wirklichkeit ist aber das, was als ‹Land<br />

Grabbing› beschrieben wird, ‹<strong>Water</strong> Grabbing›»,<br />

erklärt Karin Smaller vom Internationalen<br />

Institut für Nachhaltige Entwicklung<br />

IISD. 1 Denn Wasser ist <strong>der</strong> wichtigste treibende<br />

Faktor hinter den Hun<strong>der</strong>ten von Landverträgen<br />

über Millionen von Hektaren, die in<br />

den letzten Jahren in Afrika und auf an<strong>der</strong>en<br />

Kontinenten abgeschlossen wurden. «<strong>Water</strong><br />

<strong>Grabbing»</strong> <strong>–</strong> am besten vielleicht mit «Wasser

abgraben» übersetzt <strong>–</strong> ist <strong>der</strong> mit Landverträgen<br />

verbundene Erwerb von Verfügungsrechten<br />

über Grundwasser o<strong>der</strong> Wasser aus Flüssen<br />

und Bächen. Diese Verfügungsrechte sind<br />

oft schon im nationalen Recht mit dem Land<br />

verbunden o<strong>der</strong> sie werden in den Investitionsverträgen<br />

namentlich aufgeführt. «Zahlen<br />

zum ‹<strong>Water</strong> Grabbing› zu erhalten ist schwierig»,<br />

sagt Henk Hobbelink von GRAIN, jener<br />

Organisation, die das Thema «Land <strong>Grabbing»</strong><br />

international auf die Agenda gebracht<br />

hat. Und während «Land <strong>Grabbing»</strong> nun von<br />

vielen Organisationen aufgegriffen wird und<br />

am Weltsozialform 2011 in Dakar das heisse<br />

Thema war, erhält das «<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> in<br />

<strong>der</strong> Öffentlichkeit praktisch noch keine Aufmerksamkeit.<br />

Wasser als treiben<strong>der</strong> Faktor<br />

von «Land <strong>Grabbing»</strong><br />

Es ist unmöglich, einen genauen Überblick<br />

über alle Land-Deals zu behalten. Das Global<br />

Land Project in Kopenhagen errechnete im<br />

August 2010, dass in 27 afrikanischen Län<strong>der</strong>n<br />

mit 177 Verträgen zwischen 51 und 63<br />

Millionen Hektar Land verpachtet worden<br />

sind. Je zehn Millionen Hektar in den Län<strong>der</strong>n<br />

Mosambik, Demokratische Republik<br />

Kongo und Kongo-Brazzaville sowie mindestens<br />

je drei Millionen Hektar im Sudan, in<br />

Äthiopien und Madagaskar. 2 Gemäss Oxfam<br />

werden zwei Drittel aller Landverträge in<br />

Afrika abgeschlossen. Wasser ist einer <strong>der</strong><br />

wichtigsten langfristigen Faktoren hinter den<br />

boomenden Investitionen in Land. Rund 70<br />

Prozent des global verfügbaren Süsswassers<br />

werden in <strong>der</strong> Landwirtschaft verbraucht. Die<br />

Möglichkeit, Land zu bewässern, ist ausschlaggebend,<br />

wenn es um Investitionen in<br />

Land geht. Die Bewässerung von Flächen<br />

nimmt weltweit schnell zu. Zwischen 1962<br />

und 1998 betrug <strong>der</strong> Zuwachs jährlich 1,6<br />

Prozent, insgesamt 100 Millionen Hektar.<br />

«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> verschärft diesen Trend.<br />

Afrika südlich <strong>der</strong> Sahara verwendet nur etwa<br />

zwei Prozent seiner Frischwasser-Ressourcen<br />

für die Bewässerung. Die Region wird deshalb<br />

für Investoren als Gebiet mit einem hohen ungenutzten<br />

Potenzial für die bewässerte Landwirtschaft<br />

angesehen. Im Sudan, wo riesige<br />

Landflächen veräussert wurden, sind die bewässerten<br />

Flächen seit den 1970er-Jahren mit<br />

Investitionen aus den Golfstaaten stark ausgedehnt<br />

worden und betragen nun über zehn<br />

Prozent <strong>der</strong> landwirtschaftlich nutzbaren Fläche.<br />

Darauf wird mehr als die Hälfte <strong>der</strong><br />

Agrargüter des Sudans produziert. Mosambik<br />

hat mit rund 36 Millionen Hektar ein ebenso<br />

<strong>grosse</strong>s Bewässerungspotenzial. Im Jahr 2002<br />

wurden erst drei Prozent <strong>der</strong> Fläche bewässert.<br />

Mosambik ist deshalb zurzeit einer <strong>der</strong><br />

Hauptschauplätze des «Land <strong>Grabbing»</strong>. Bereits<br />

heute ist über ein Fünftel <strong>der</strong> landwirtschaftlich<br />

nutzbaren Fläche an ausländische<br />

Investoren verpachtet.<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

Derzeitige Nutzung<br />

0<br />

Sammeln von Nie<strong>der</strong>schlag/<br />

Oberflächenabfluss<br />

Potenzielle Nutzung<br />

Wassermanagementpotenzial in Afrika<br />

(Flächen in Millionen Hektar).<br />

Bewässerung Bewirtschaftung<br />

von Talgründen<br />

Bewässerungspotenzial Afrikas © FAO AQUASTAT<br />

5

Der Anbau von wasserintensiven Treibstoff-Pflanzen wie Zuckerrohr verstärkt<br />

den Druck auf bewässerbares Land. © Miges Baumann / Brot für alle<br />

Die Golfstaaten hingegen, die zu den Hauptakteuren<br />

des «Land <strong>Grabbing»</strong> zählen, nutzen<br />

über 80 Prozent ihres Frischwassers für<br />

die Landwirtschaft. Saudi-Arabien, das während<br />

vieler Jahre die inländische Weizenproduktion<br />

för<strong>der</strong>te, hat sich entschlossen, diese<br />

bis 2016 aufzugeben. Deshalb gründete <strong>der</strong><br />

Wüstenstaat 2008 einen 3,5 Milliarden US-<br />

Dollar schweren Fonds, dessen Hauptzweck<br />

ausländische Land- und Nahrungsmittel-Investitionen<br />

sind und <strong>der</strong> als ausdrückliches<br />

Ziel nennt, die eigenen Wasserressourcen zu<br />

schonen. Nicht zufällig zählen jene Staaten,<br />

die selbst stark unter Wasserknappheit leiden<br />

und einen hohen Importbedarf an Nahrungs-<br />

und Futtermitteln haben, zu den aktivsten<br />

Landkäufern in Afrika. Dazu gehören China,<br />

Saudi-Arabien und die Golfstaaten, Süd-<br />

korea, Israel und Indien.<br />

6<br />

Wasserverbrauch und -mangel nehmen<br />

stetig zu<br />

Das Wasser, das für die Herstellung eines landwirtschaftlichen<br />

o<strong>der</strong> industriellen Gutes benötigt<br />

wird, wird als «virtuelles Wasser» bezeichnet.<br />

Wenn ein Land ein wasserintensives<br />

Produkt ausführt, exportiert es Wasser in<br />

virtueller Form. «Der Handel mit Nahrungsmitteln<br />

ist nichts an<strong>der</strong>es als ein Handel mit<br />

virtuellem Wasser», erklärte <strong>der</strong> ehemalige<br />

Nestlé-Chef Peter Brabeck. Die Herstellung von<br />

Nahrungsmitteln und Agrotreibstoffen ist sehr<br />

wasserintensiv. Um ein Kilogramm Rindfleisch<br />

herzustellen braucht es beispielsweise rund<br />

15 500 Liter virtuelles Wasser. Und hinter<br />

einem 1,5 dl-Becher Pausenkaffee verbergen<br />

sich etwa 208 Liter Wasser. Produkte hinterlassen<br />

einen Wasser-Fussabdruck.

Der weltweite Wasserverbrauch hat sich in 50<br />

Jahren vervierfacht. Er nimmt etwa doppelt<br />

so schnell zu wie die Bevölkerung. Mehr als<br />

eine Milliarde Menschen lebt in Län<strong>der</strong>n, in<br />

denen Wasser knapp ist. Bis 2050 wird voraussichtlich<br />

ein Viertel <strong>der</strong> Weltbevölkerung<br />

unter chronischem Wassermangel leiden.<br />

Agrotreibstoffe verschärfen Wassermangel<br />

Pflanzen, die für die Herstellung von Agrotreibstoffen<br />

verwendet werden, benötigen<br />

überdurchschnittlich viel Wasser. Das International<br />

<strong>Water</strong> Management Institute IWMI<br />

hat berechnet, dass im weltweiten Durchschnitt<br />

die Biomasse, die für einen Liter<br />

Agrotreibstoff benötigt wird, während ihres<br />

Wachstums zwischen 1000 und 4000 Liter<br />

Wasser verbraucht und verdunstet. In Indien<br />

zum Beispiel braucht es für die Bewässerung<br />

<strong>der</strong> Menge Zuckerrohr, aus <strong>der</strong> ein Liter<br />

Ethanol gewonnen wird, 3500 Liter Wasser.<br />

In vielen Län<strong>der</strong>n beansprucht <strong>der</strong> zunehmende<br />

Anbau von Agrotreibstoff-Pflanzen<br />

die schon knappen Wasserressourcen zusätzlich.<br />

In Indien und China ist die Situation<br />

schon heute gravierend. «Auch ohne eine erhöhte<br />

Produktion von Agrotreibstoffen wird<br />

sich die Wasserknappheit in diesen Län<strong>der</strong>n<br />

noch verschärfen, da steigende Einkommen<br />

und eine wachsende Bevölkerung die Nachfrage<br />

<strong>nach</strong> Nahrungsmitteln hochtreiben»,<br />

prognostiziert Charlotte de Fraiture vom<br />

IWMI. 3<br />

Mehr als ein Viertel des verfügbaren<br />

Wassers virtuell gehandelt<br />

Ungefähr 1340 km 3 Wasser, das heisst über<br />

ein Viertel des weltweit für die Landwirtschaft<br />

verfügbaren Wassers, wird virtuell ge-<br />

handelt. Da <strong>der</strong> Trend für den Handel mit<br />

Nahrungsmitteln und Agrarrohstoffen steil<br />

<strong>nach</strong> oben zeigt, wird <strong>der</strong> gehandelte Wasseranteil<br />

künftig noch massiv zunehmen. Beim<br />

Getreide werden sich bis 2020 die gehandelten<br />

Mengen gegenüber 1993 verdoppeln, bei<br />

Fleisch gar verdreifachen. «Es sind nicht nur<br />

die gesamten Ernten, die zu Gütern werden;<br />

vielmehr sind es Land und Wasser für die<br />

Landwirtschaft selbst, die zunehmend zu<br />

Handelsgütern und <strong>der</strong>en Zugangsrechte globalisiert<br />

werden», stellen Karin Smaller und<br />

Howard Mann vom IISD fest.<br />

1340 km 3 Wasser werden jährlich in Form von<br />

Lebensmitteln und Agrotreibstoffen exportiert. Bei<br />

einem Pegel von 50 cm würde diese Menge 2,68<br />

Millionen km 2 <strong>–</strong> einen <strong>grosse</strong>n Teil Europas <strong>–</strong> bedecken.<br />

Der Wasser-Fussabdruck <strong>der</strong> Schweiz<br />

Der tägliche Pro-Kopf-Wasserverbrauch <strong>der</strong><br />

Schweiz ist mit 6082 Litern ähnlich hoch wie<br />

in den USA. Der Grossteil davon ist in unseren<br />

Lebensmitteln, <strong>der</strong> Kleidung und an<strong>der</strong>en<br />

Produkten des täglichen Bedarfs versteckt.<br />

Laut <strong>der</strong> WWF-Studie «Der Wasser-Fussabdruck<br />

<strong>der</strong> Schweiz» liegt <strong>der</strong> Wasserver-<br />

7

auch <strong>der</strong> Schweiz weit über dem weltweiten<br />

Durchschnitt von 3397 Litern und nahe bei<br />

den führenden 6795 Litern pro Person und<br />

Tag <strong>der</strong> USA. Ein relativ geringer Anteil von<br />

rund 164 Litern wird im Haushalt verbraucht.<br />

Zwei Drittel des in <strong>der</strong> Schweiz konsumierten<br />

Wassers stammen gemäss <strong>der</strong> Studie aus dem<br />

Ausland. Dieses «virtuelle» Wasser steckt<br />

vor allem in wasserintensiven landwirtschaftlichen<br />

und industriellen Produkten. So<br />

werden 86,2 Prozent in Form von importierten<br />

Kulturpflanzen verbraucht, wobei Kaffee<br />

und Kakao einen Spitzenplatz einnehmen.<br />

Aber auch Zucker, Nüsse, Ölsaaten und Weizen<br />

schlagen kräftig zu Buche. In <strong>der</strong> Schweiz<br />

verzehrte tierische Produkte brauchen hingegen<br />

zu etwa drei Vierteln einheimische Wasserressourcen.<br />

Als kritische Produkte bezeichnet die Studie<br />

Baumwolle, Reis, Zucker und Nüsse, da diese<br />

nicht nur viel Wasser benötigen, son<strong>der</strong>n auch<br />

aus Regionen stammen, in denen ihr Anbau<br />

einen erheblichen negativen Einfluss auf<br />

Externer Fussabdruck <strong>der</strong> Schweiz <strong>nach</strong> Regionen © WWF Schweiz<br />

8<br />

Für ein Kilogramm Baumwollstoff werden durchschnittlich<br />

11 000 Liter Wasser aufgewendet.<br />

© Robert Schmid<br />

Mensch und Umwelt hat. Kakao und Kaffee<br />

hinterlassen zwar den grössten externen Wasser-Fussabdruck,<br />

doch werden sie in Län<strong>der</strong>n<br />

wie Ghana, Elfenbeinküste, Ecuador und<br />

Brasilien angepflanzt, in denen es genug Nie<strong>der</strong>schläge<br />

gibt. Problematisch ist <strong>der</strong> hohe<br />

Wasserverbrauch dort, wo bewässert werden<br />

muss. Oft verschmutzen zudem Düngemittel,<br />

Pestizide und Tierexkremente das Wasser. 4

Ultimatives Investitionsgut Wasser<br />

«Wie jede an<strong>der</strong>e Knappheit schafft die Wasserknappheit<br />

Investitionsmöglichkeiten»,<br />

freut sich James McWhinney von Investopedia.<br />

Nicht nur das Geschäft mit dem Flaschenwasser<br />

boomt und bringt Firmen wie<br />

Nestlé o<strong>der</strong> Coca Cola Milliardenumsätze.<br />

Auch in <strong>der</strong> Wasserversorgung positionieren<br />

sich Unternehmen wie Veolia (Vivendi) o<strong>der</strong><br />

Ondeo als Global Players. Von transnationalen<br />

Firmen wie General Electric bis zu Bohrunternehmen<br />

wie Layne Christensen suchen<br />

alle ein Kuchenstück im Wassermarkt zu ergattern.<br />

Nebst Aktienanteilen an typischen<br />

Wasserfirmen gibt es immer mehr Fonds,<br />

Investitionsinstrumente und Hedgefonds,<br />

Schweizer Finanzsektor hat Potenzial erkannt<br />

über die sich gewinnbringend ins Geschäft<br />

mit dem Wasser investieren lässt. Auch<br />

Schweizer Banken und Fonds setzen gezielt<br />

aufs Wasser (siehe Kasten). Mit exklusiven<br />

Zugangsrechten zu Quellen, Flüssen o<strong>der</strong><br />

Grundwasser kann das Wassergeschäft gewinnbringend<br />

abgesichert werden, auch<br />

wenn das Wasser «nur» zur Herstellung von<br />

Nahrungsmitteln und Agrarrohstoffen verwendet<br />

wird. Wie profitabel Investitionen in<br />

Wasser für Landwirtschaftsprojekte sind,<br />

macht Susan Payne, Managerin des African<br />

Agricultural Land Fund deutlich: «Wasser<br />

wird in Zukunft ein phantastisch knappes<br />

Anlagegut sein.» Für wasserbezogene Investitionen<br />

in Afrika stellt sie jährliche Renditen<br />

von 25 Prozent in Aussicht.<br />

Die ersten Anlageprodukte im Wassersektor sind von Schweizer Finanzinstituten herausgegeben<br />

worden. Die Privatbank Pictet in Genf hat bereits 2000 einen Wasserfonds lanciert,<br />

<strong>der</strong> inzwischen gegen drei Milliarden Franken schwer ist und zu den grössten weltweit gehört.<br />

Ein Jahr später hat die in Zürich ansässige Anlagegesellschaft Sustainable Asset Management<br />

einen Wasserfonds aufgelegt. Dieser verwaltet heute 1,3 Milliarden Franken. Nebst diesen<br />

beiden Pionieren bietet eine Reihe von Banken Wasser-Produkte an: 2007 haben die Basler<br />

Privatbank Sarasin und Swisscanto Wasserfonds eingeführt. UBS und Credit Suisse haben<br />

verschiedene Anlageprodukte (Zertifikat, Anleihen mit Kapitalschutz und Index) entwickelt,<br />

die auf Unternehmen im Wassersektor fokussiert sind. Ferner vermarktet die Bank Vontobel<br />

einen Ressourcen-Fonds, <strong>der</strong> unter an<strong>der</strong>em ebenfalls Wasser beinhaltet. Weltweit werden<br />

jährlich 460 Milliarden Franken im Wassersektor umgesetzt, und er soll laut Prognosen in<br />

den nächsten Jahren eine Wachstumsrate von sechs Prozent aufweisen.<br />

9

«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> führt zu Menschenrechtsverletzungen<br />

und Konflikten<br />

Nuria Brunner, Fachmitarbeiterin Bereich Recht auf Nahrung, und Andrea Kolb, Gen<strong>der</strong>beauftragte, Brot für alle<br />

Abpumpen von Wasser für landwirtschaftliche Grossprojekte entzieht be<strong>nach</strong>barten Kleinbäuerinnen und Hirten<br />

das Grundwasser und verschärft Konflikte zwischen verschiedenen Landnutzern. © Miges Baumann / Brot für alle<br />

Bei <strong>der</strong> Aushandlung von Landverträgen<br />

und Wasserrechten werden die betroffenen<br />

Bevölkerungen nicht o<strong>der</strong> nur ungenügend<br />

informiert und einbezogen. Doch<br />

geht es dabei um ihre Existenz.<br />

Millionen Menschen im ländlichen Raum<br />

hängen von <strong>der</strong> Landwirtschaft ab. In den<br />

Entwicklungslän<strong>der</strong>n vergrössert sich die<br />

Konkurrenz um bewässerbare Ackerflächen<br />

wegen des Bevölkerungswachstums und <strong>der</strong><br />

Nachfrage aus dem Ausland ständig. Doch ist<br />

<strong>der</strong> Zugang zu Land und Wasser beschränkt<br />

und für Einheimische oft unsicher. Land, das<br />

seit Generationen von Kleinbauernfamilien<br />

10<br />

bewirtschaftet wird, gehört offiziell <strong>der</strong> Regierung<br />

o<strong>der</strong> ist in Kollektivbesitz und wird<br />

von «Dorfchefs» verwaltet. Traditionelle<br />

Landnutzer werden nicht o<strong>der</strong> nur mangelhaft<br />

über bevorstehende Vertragsabschlüsse<br />

informiert. In die entsprechenden Verhandlungen<br />

werden bestenfalls Vertreter lokaler<br />

Eliten einbezogen, die jedoch primär ihre eigenen<br />

Interessen verfolgen.<br />

Ohne Zugang zu kultivierbarem Land und zu<br />

Wasser können sich Menschen, die von<br />

Ackerbau, Nutztierhaltung und Fischfang leben,<br />

nicht ernähren und kein Einkommen<br />

erzielen. Ausserdem verunreinigen die in <strong>der</strong><br />

industriellen Landwirtschaft eingesetzten

Chemikalien Böden und Wasser. Die wenigen<br />

verfügbaren Flächen werden stark übernutzt<br />

und liefern immer kleinere Erträge. Zur Gewinnung<br />

von Ersatzflächen werden Wäl<strong>der</strong> gefällt.<br />

Das treibt die Bodenerosion voran und verknappt<br />

das Wasserangebot weiter.<br />

Zunehmende Konkurrenz um Wasser<br />

und Land<br />

Die Hauptleidtragenden von landwirtschaftlichen<br />

Grossinvestitionen sind Kleinbauernfamilien,<br />

Indigene, Hirtenvölker und traditionelle<br />

lokale Fischer <strong>–</strong> Gemeinschaften, die sukzessive<br />

ihre Lebensgrundlage verloren haben. Vertreibungen<br />

bringen Familien um ihr Obdach und<br />

reissen Gemeinschaften auseinan<strong>der</strong>. Wer protestiert,<br />

sich Vertreibungen wi<strong>der</strong>setzt o<strong>der</strong><br />

Land besetzt, wird möglicherweise strafrechtlich<br />

verfolgt und setzt sich gewalttätigen Übergriffen<br />

durch staatliche o<strong>der</strong> private Sicherheitskräfte<br />

aus. Konflikte zwischen Vertriebenen und<br />

an<strong>der</strong>en Bevölkerungsgruppen in <strong>der</strong> Konkurrenz<br />

um Ackerland, Weideflächen und Wasser<br />

häufen sich. Obwohl die Folgen von Land- und<br />

Wassernahmen noch wenig untersucht sind, ist<br />

anzunehmen, dass bessergestellte Gemeinschaften<br />

auf an<strong>der</strong>e Flächen auszuweichen versuchen.<br />

Zudem rufen die steigende Nachfrage <strong>nach</strong><br />

Land und die dadurch verursachten Bodenpreissteigerungen<br />

lokale, nicht-bäuerliche Käufer wie<br />

Beamte und Politiker/innen auf den Plan. All<br />

dies treibt die Landpreise weiter in die Höhe und<br />

erhöht den Druck auf ärmere Gemeinschaften<br />

ohne gesicherte Landtitel zusätzlich.<br />

Wenn das verfügbare Wasser knapp wird, verschärfen<br />

sich bestehende und entstehen neue<br />

Konflikte. In seinem Bericht «Globale Wasserkrise»<br />

hielt das Uno-Entwicklungsprogramm<br />

UNDP fest: «Wenn sich die innerstaatliche<br />

Wasserkonkurrenz verschärft, werden die Men-<br />

schen mit den schwächsten Rechten zusehen<br />

müssen, wie ihr Wasserzugang durch mäch-<br />

tigere Interessengruppen beschnitten wird.» 5<br />

«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> betrifft Frauen an<strong>der</strong>s als<br />

Männer<br />

Wegen ihrer unterschiedlichen Rollen, Rechte<br />

und Aufgaben sind Frauen und Männer vom<br />

Verlust <strong>der</strong> Wasserzugangsrechte auf verschiedene<br />

Weise betroffen. In Afrika stellen Frauen<br />

rund 70 Prozent <strong>der</strong> Nahrungsmittel her. Nebst<br />

<strong>der</strong> Feldarbeit sind sie für die Versorgung, Erziehung<br />

und Pflege <strong>der</strong> Familienmitglie<strong>der</strong> zuständig.<br />

Auch Wasserholen ist in vielen Kulturen<br />

Aufgabe <strong>der</strong> Frauen und Mädchen. Wenn<br />

Wasserquellen privatisiert werden o<strong>der</strong> Brunnen<br />

durch Abpumpen von Grundwasser austrocknen,<br />

müssen sie auf weiter entfernte Wasserstellen<br />

ausweichen, wo sie in Konkurrenz mit<br />

den bisherigen Nutzerinnen stehen und bisweilen<br />

stundenlang anstehen müssen. Das bedeutet<br />

für sie ein höheres Risiko von Übergriffen und<br />

einen grösseren Zeitaufwand, <strong>der</strong> Mädchen unter<br />

Umständen den Schulbesuch und eine unbeschwerte<br />

Kindheit verunmöglicht. Zugang zu<br />

Wasser ist abhängig vom Recht auf Land. Frauen<br />

verfügen nur selten über formale Landtitel<br />

und haben darum keine rechtliche Handhabe<br />

Ein höherer Zeitaufwand für die Wasserbeschaffung<br />

hin<strong>der</strong>t viele Mädchen am Schulbesuch.<br />

© Miges Baumann / Brot für alle<br />

11

gegen die Veräusserung von Land o<strong>der</strong> für Entschädigungsansprüche.<br />

Ohne Landtitel können<br />

Frauen das Land auch nicht als Sicherheit für<br />

Kredite nutzen, um kommerzielle Landwirtschaft<br />

zu betreiben. Vielfach kaufen Investoren<br />

12<br />

Uno-Menschenrechte auf Wasser und natürliche Ressourcen<br />

scheinbar ungenutztes Land auf, doch spielen<br />

solche Flächen insbeson<strong>der</strong>e für Frauen eine<br />

wichtige Rolle für die Beschaffung von Wasser<br />

o<strong>der</strong> das Sammeln von Brennholz, Früchten,<br />

Kräutern o<strong>der</strong> Medizinalpflanzen. 6<br />

Recht auf Zugang zu sicherem, sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen<br />

Resolution 64/292 <strong>der</strong> Uno-Generalversammlung vom Juli 2010 und<br />

Resolution A/HRC/15/L.14 des Uno-Menschenrechtsrats vom September 2010<br />

Recht auf ausreichendes, sicheres, akzeptables, physisch erreichbares<br />

und bezahlbares Wasser<br />

Uno-Rechtskommentar Nr. 15 zum Recht auf Wasser, Uno-Ausschuss für wirtschaftliche,<br />

soziale und kulturelle Menschenrechte, 2002<br />

Recht auf angemessenen Lebensunterhalt, Gesundheit und<br />

Wohlbefinden, einschliesslich Nahrung und Obdach<br />

Art. 25 <strong>der</strong> Allgemeinen Erklärung <strong>der</strong> Menschenrechte und Internationaler Pakt<br />

über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Uno-Sozialpakt)<br />

Recht auf Information<br />

Art. 19 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (Uno-Zivilpakt)<br />

Recht indigener Völker auf Schutz ihrer Ressourcen und Einbezug in Entscheidungen,<br />

die ihre Umwelt und Lebensgrundlagen betreffen<br />

Übereinkommen 169 <strong>der</strong> Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)<br />

über eingeborene und in Stämmen lebende Völker<br />

Recht indigener Völker und Menschen auf Schutz ihres Landes,<br />

ihrer Gebiete und Ressourcen<br />

Art. 1 <strong>der</strong> Uno-Erklärung über die Rechte <strong>der</strong> indigenen Völker<br />

Recht aller Völker auf Selbstbestimmung und freie Gestaltung ihrer wirtschaftlichen,<br />

sozialen und kulturellen Entwicklung<br />

Art. 1 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (Uno-Zivilpakt)<br />

und Art. 1 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte<br />

(Uno-Sozialpakt)

Eine schwere Hypothek für die betroffenen<br />

Län<strong>der</strong> und Bevölkerungen<br />

Nuria Brunner, Fachmitarbeiterin Bereich Recht auf Nahrung und Miges Baumann, Leiter Ressort Entwicklungspolitik,<br />

Brot für alle<br />

Die Veräusserung von Land und Wasserressourcen gefährdet die Ernährungssouveränität …<br />

© Martina Schmidt / Brot für alle<br />

Die langfristige Vergabe von Wasser- und<br />

Landrechten führt in eine verstärkte Abhängigkeit<br />

und verhin<strong>der</strong>t eine selbstbestimmte<br />

Entwicklung.<br />

Die meisten Landverträge sind nicht öffentlich<br />

zugänglich. Die wenigen bekannten Verträge<br />

hat das Internationale Institut für<br />

Entwicklung und Umwelt IIED kürzlich analysiert.<br />

Einige davon beinhalten klare und<br />

exklusive Wasser-Verfügungsrechte im Austausch<br />

gegen wenig klare Gegenleistungen<br />

wie vage Versprechen von Arbeitsplätzen<br />

o<strong>der</strong> summarische Pachtzinsen. In einigen<br />

Abkommen wird sogar ausdrücklich auf die<br />

Erhebung von Wassergebühren verzichtet.<br />

Ein vom IIED analysierter Vertrag in Mali<br />

erlaubt dem Investor, während <strong>der</strong> Regenzeit<br />

ohne Einschränkungen so viel Wasser zu nut-<br />

zen wie für das Projekt nötig ist. Bekannte<br />

Verträge aus dem Senegal und Sudan enthalten<br />

ähnliche Rechte. Der Vertrag von Addax<br />

Bioenergy in Sierra Leone sichert dem Unternehmen<br />

exklusive Verfügungsrechte über alle<br />

Wasserressourcen auf dem gepachteten Land<br />

zu, einschliesslich aller Rechte über die Flüsse<br />

und Bäche, die durch dieses Land fliessen (siehe<br />

Seiten 16<strong>–</strong>17).<br />

Beim Aushandeln <strong>der</strong> komplexen Kauf- und<br />

Langzeitpachtverträge sind ausländische Regierungen,<br />

Banken o<strong>der</strong> Hedge Funds mit ihren<br />

gut dotierten, spezialisierten Rechtsabteilungen<br />

gegenüber schwachen Staaten im Vorteil. Aus<br />

vielen Verträgen geht nicht klar hervor, welche<br />

Flächen und Wasservorkommen den Investoren<br />

überlassen werden. Auch werden in den meisten<br />

Fällen die lokalen Wasserbehörden we<strong>der</strong> an<br />

den Vertragsverhandlungen beteiligt noch in<br />

13

den Verträgen erwähnt, was jegliche Planung<br />

des regionalen Wasserverbrauchs verunmöglicht.<br />

Der Mangel an Transparenz beunruhigt<br />

die Betroffenen. In einigen Fällen wurde Land<br />

übertragen, ohne dass entsprechende rechtsgültige<br />

Vereinbarungen bestehen o<strong>der</strong> den verantwortlichen<br />

Regierungsbehörden und betroffenen<br />

Gemeinschaften zugänglich gemacht<br />

worden sind. Dies legt den Verdacht auf Korruption<br />

nahe. 7<br />

Pachtverträge werden meist für Flächen von<br />

über 10 000 Hektar und manchmal sogar bis<br />

zu einer Million Hektar abgeschlossen. Ihre<br />

Laufzeit liegt gewöhnlich zwischen 50 und 99<br />

Jahren. Die Art und Grösse <strong>der</strong> ausländischen<br />

Investitionen in Land und Wasser verschieben<br />

die Verfügungsrechte von nationalen auf ausländische<br />

Akteure. Kommt hinzu, dass in vielen<br />

nationalen Gesetzgebungen Land- und Wasserrechte,<br />

Umweltschutz, Gesundheitsschutz und<br />

Arbeitsrechte nicht o<strong>der</strong> nur ungenügend geregelt<br />

sind, während ausländische Investitionen<br />

klar geschützt und privilegiert werden. Investoren<br />

kaufen o<strong>der</strong> pachten kein Land, ohne Wasserrechte<br />

zu erhalten.<br />

14<br />

Ausländische Investoren besser<br />

geschützt<br />

Zwischenstaatliche o<strong>der</strong> internationale Investitionsabkommen<br />

enthalten oft Meistbegünstigungsklauseln,<br />

<strong>nach</strong> denen Handelsvorteile, die<br />

einem Staat eingeräumt worden sind, im Zuge<br />

<strong>der</strong> Gleichbehandlung allen Staaten gewährt<br />

werden müssen. Zudem sichern sie Investoren<br />

aus den Unterzeichnerstaaten eine Gleichbehandlung<br />

mit einheimischen Unternehmen zu.<br />

So kann <strong>der</strong> Gaststaat von ihnen nicht etwa<br />

for<strong>der</strong>n, dass sie mehr in Umweltschutz, Wassersparmassnahmen<br />

o<strong>der</strong> Arbeitssicherheit investieren<br />

als einheimische Kleinbauern. Ausserdem<br />

gilt gewöhnlich <strong>der</strong> Grundsatz <strong>der</strong><br />

«gerechten und billigen Behandlung». Dieser<br />

sollte Investoren ursprünglich vor Willkür und<br />

Diskriminierung schützen, doch heute wird er<br />

so ausgelegt, dass die «legitimen Erwartungen»<br />

des Investors (beispielsweise auf verfügbare<br />

Wassermengen) erfüllt werden, selbst wenn sich<br />

das Klima än<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> mehr Druck auf die verfügbaren<br />

Ressourcen entsteht. Bestehen internationale<br />

o<strong>der</strong> bilaterale Investitionsabkom-<br />

… und verunmöglicht eine <strong>nach</strong>haltige ländliche Entwicklung. © HEKS

men, bleiben die abgeschlossenen Verträge von<br />

späteren nationalen Gesetzesän<strong>der</strong>ungen unberührt.<br />

Wenn <strong>der</strong> Gaststaat zu einem späteren<br />

Zeitpunkt seine Umweltgesetzgebung ausbaut,<br />

Ausfuhrbeschränkungen einführt o<strong>der</strong> eine<br />

Landreform anstrebt, muss sich <strong>der</strong> Investor<br />

nicht daran halten o<strong>der</strong> hat ein Anrecht auf eine<br />

Entschädigung für entgangene Gewinne, die<br />

den Preis für das erworbene Land o<strong>der</strong> allfällige<br />

Steuern um ein Vielfaches übersteigen kann<br />

(siehe Seiten 16<strong>–</strong>17).<br />

Bewusster Verzicht auf Souveränität<br />

Die Mehrheit <strong>der</strong> Ziellän<strong>der</strong> landwirtschaftlicher<br />

Grossinvestitionen ist auf Nahrungsmittel-<br />

Unruhen und Konflikte vorprogrammiert<br />

Importe und oft sogar auf Nahrungsmittelhilfe<br />

angewiesen. Obwohl sie ihre eigene Bevölkerung<br />

nicht zu ernähren vermögen, veräussern sie<br />

ihr bestes Land und ihre Wasserressourcen. Damit<br />

verzichten sie auf ihre Ernährungssouveränität<br />

und auf die Souveränität über das verpachtete<br />

Land. Sie können kaum Einfluss auf die<br />

angebauten Produkte nehmen und <strong>der</strong>en Ausfuhr<br />

auch im Fall von nationalen Ernährungskrisen<br />

nicht verhin<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> durch die Erhebung<br />

von Ausfuhrzöllen unattraktiv gestalten.<br />

Sie sind den Preisschwankungen am Weltmarkt<br />

noch stärker ausgeliefert und können die Ernährungssicherheit<br />

ihrer Bevölkerung noch weniger<br />

gewährleisten. Dies liefert Zündstoff für gewaltsame<br />

Proteste, Revolten o<strong>der</strong> gar Bürgerkriege.<br />

In Mali schloss die Regierung 2009 ohne Wissen <strong>der</strong> Bevölkerung einen Pachtvertrag über 50<br />

Jahre mit dem libyschen Staatsfonds Malibya ab, <strong>der</strong> auf 99 Jahre verlängert werden kann.<br />

Dabei geht es um eine Fläche von 100 000 Hektar in <strong>der</strong> Region Segou, wo etwa 75 000<br />

Menschen leben. Malibya plant, jährlich 200 000 Tonnen Reis und 25 000 Tonnen Fleisch<br />

für den Export <strong>nach</strong> Libyen zu produzieren. Der Vertrag berechtigt Malibya zur unbegrenzten<br />

Wasserentnahme aus dem Niger über einen eigens erbauten 40 km langen und 30 m breiten<br />

Kanal. Den einheimischen Kleinbauern bleibt während <strong>der</strong> Trockenzeit nur wenig Wasser für<br />

die Bewässerung ihrer Reisfel<strong>der</strong>. Die Vertreter <strong>der</strong> betroffenen Dörfer wurden erst zum Kanalbau<br />

konsultiert, als bereits erste Häuser nie<strong>der</strong>gerissen worden waren. Bisher kam es zur<br />

Vertreibung von 150 Familien und zur Zerstörung von Grabstätten.<br />

Von Pakistans Fläche von 79,6 Millionen Hektar werden 27 Prozent landwirtschaftlich<br />

genutzt. Vier Fünftel <strong>der</strong> Flächen sind bewässert. Das macht Pakistan zu einem <strong>der</strong> Hauptziele<br />

ausländischer Landwirtschaftsinvestitionen. Im Juni 2009 wurden in <strong>der</strong> Provinz Punjab<br />

324 000 Hektar an die Vereinigten Arabischen Emirate verpachtet. Pakistanische Bauernbewegungen<br />

fürchten, dass dadurch die Einwohner/innen von 25 000 Dörfern vertrieben werden.<br />

Die Regierung bietet Pachtverträge mit einer Laufzeit von 50 Jahren an, die um weitere<br />

40 Jahre verlängerbar sind. Dadurch verunmöglicht sie nicht nur längst fällige und mehrfach<br />

gescheiterte Landreformen, son<strong>der</strong>n verschärft die Armut und die Ernährungsunsicherheit,<br />

von <strong>der</strong> gemäss dem Uno-Welternährungsprogramm die Hälfte <strong>der</strong> Bevölkerung betroffen<br />

ist <strong>–</strong> ein idealer Nährboden für soziale Unruhen.<br />

15

Fallbeispiele<br />

Sierra Leone: Wasser spielt auch<br />

Schlüsselrolle beim Agrotreibstoffprojekt<br />

von Addax Bioenergy<br />

Yvan Maillard Ardenti, Verantwortlicher für Finanzmärkte, Banken und Verschuldung, Brot für alle<br />

Bau des Bewässerungssystems <strong>der</strong> Zuckerrohrplantage © Yvan Maillard Ardenti / Brot für alle<br />

Seit 2010 baut die Schweizer Firma Addax<br />

Bioenergy in Sierra Leone Zuckerrohr für<br />

die Produktion von Agrotreibstoff an. Der<br />

Zugang zu Wasser ist ein wichtiger Bestandteil<br />

des Pachtvertrags. Brot für alle<br />

verfolgt dieses Projekt mit <strong>grosse</strong>r Aufmerksamkeit.<br />

Addax Bioenergy bewirtschaftet am Rokel-<br />

Fluss eine Fläche von 14 000 Hektar in einer<br />

Region, in <strong>der</strong> 13 000 Menschen hauptsächlich<br />

von <strong>der</strong> Landwirtschaft leben. Addax<br />

baut Zuckerrohr an und verarbeitet es vor<br />

16<br />

Ort zu Ethanol. Das Projekt gibt Anlass zu<br />

Besorgnis. Durch die Plantagen und Raffinerien<br />

werden zwar neue Arbeitsplätze geschaffen,<br />

aber zahlreiche Menschen müssen für<br />

den Anbau ihrer Nahrungsmittel neues Land<br />

suchen.<br />

Laut Addax ist die örtliche Bevölkerung über<br />

das Projekt informiert und dazu konsultiert<br />

worden. Doch wurden offensichtlich nicht<br />

alle Betroffenen einbezogen. Insbeson<strong>der</strong>e<br />

war unklar, welche Flächen das Unternehmen<br />

beansprucht. So haben lokale Bauern auf 80

Hektar Maniok angebaut, den die Firma zerstörte,<br />

weil sie das Land für ihr Projekt nutzen<br />

wollte. Das Genfer Unternehmen weist<br />

darauf hin, dass 1960 Hektar für die einheimische<br />

Bevölkerung ausgeschieden worden<br />

seien. Das sei genug für ihre Selbstversorgung.<br />

Zudem würden die Bauern geschult,<br />

damit sie ihre Erträge steigern könnten.<br />

Ungleich lange Spiesse<br />

Der vom Parlament verabschiedete Rahmenvertrag<br />

(Memorandum of Un<strong>der</strong>standing)<br />

zwischen <strong>der</strong> Regierung und Addax enthält<br />

eine so genannte «Change in Law»-Klausel,<br />

welche Addax Entschädigungen für Verluste<br />

in Folge von Gesetzesän<strong>der</strong>ungen zuspricht.<br />

Würde Sierra Leone beispielsweise einen besseren<br />

Arbeitnehmerschutz einführen, käme es<br />

zur absurden Situation, dass Landarbeiter/innen<br />

auf be<strong>nach</strong>barten Grundstücken davon<br />

profitieren könnten, während die Situation<br />

<strong>der</strong> Beschäftigten von Addax sich nicht verän<strong>der</strong>n<br />

würde. Zudem wird das Unternehmen<br />

für 13 Jahre von Gewinnsteuern und an<strong>der</strong>en<br />

Abgaben befreit.<br />

Gemäss dem mit den Paramount Chiefs<br />

(höchsten lokalen Autoritätspersonen) für 50<br />

Jahre abgeschlossenen Pachtvertrag stehen<br />

Addax sämtliche Wasserläufe zur exklusiven<br />

Nutzung zu. Zuckerrohr muss in <strong>der</strong> trockenen<br />

Jahreszeit bewässert werden. Dazu müssen<br />

dem Rokel gewaltige Wassermengen entnommen<br />

werden, wenn er ohnehin wenig<br />

Wasser führt <strong>–</strong> ein Viertel seiner Durchflussmenge.<br />

8 Es ist fraglich, ob <strong>der</strong> Bevölkerung<br />

genug Wasser bleibt. Zudem könnten Boden<br />

und Wasser mit Dünge- und Pflanzenschutzmitteln<br />

verunreinigt werden.<br />

So wird die ansässige Bevölkerung gänzlich<br />

vom guten Willen des Agrotreibstoff-Unter-<br />

nehmens abhängig. Auch an<strong>der</strong>e Bestimmungen<br />

des Pachtvertrags sind bedenklich.<br />

Beispielsweise muss bei Streitigkeiten ein internationales<br />

Schiedsgericht in London angerufen<br />

werden. Arme Bauern können sich eine<br />

Reise <strong>nach</strong> London und britische Anwälte<br />

jedoch sicherlich nicht leisten.<br />

Staat und Betroffenen bleibt wenig<br />

vom Gewinn<br />

Addax versichert, das Projekt bringe zahlreiche<br />

Vorteile für die Bevölkerung. Insbeson<strong>der</strong>e<br />

schaffe es 4000 Arbeitsplätze. Bei <strong>der</strong><br />

Hälfte davon handelt es sich allerdings um<br />

Saisonstellen. Mehrheitlich sind bisher befristete<br />

Arbeitsstellen geschaffen worden <strong>–</strong> ohne<br />

Sozialversicherungsschutz und mit einem Tageslohn<br />

von 2,25 Franken. Dieser Lohn reicht<br />

nicht aus, um eine Familie zu ernähren, was<br />

mit dem Ertrag <strong>der</strong> Fel<strong>der</strong> hingegen möglich<br />

war. Addax orientierte sich bei den Pachtpreisen<br />

an den Empfehlungen <strong>der</strong> Regierung: 7,70<br />

Franken pro Hektar und Jahr. Dies entspricht<br />

dem Preis von ein paar Kilogramm Reis,<br />

deckt aber den Verlust <strong>der</strong> Nahrungsmittel,<br />

die auf einem Hektar wachsen, bei weitem<br />

nicht.<br />

Das Unternehmen und die Entwicklungsbanken<br />

erwarten einen jährlichen Gewinn von 15<br />

Prozent 9 <strong>–</strong> das sind 43 Millionen Franken. Ein<br />

beträchtlicher Betrag im Vergleich zu dem,<br />

was <strong>der</strong> Bevölkerung bleibt: Die 4000 Angestellten<br />

werden pro Jahr Löhne von ungefähr<br />

1,7 Millionen Franken erhalten und die Landbesitzer<br />

eine Pacht von etwa 110 000 Franken.<br />

Weil das Projekt zahlreiche Fragen aufwirft,<br />

haben Brot für alle und seine Partner eine unabhängige<br />

Studie und ein langfristiges Monitoring<br />

durch Fachleute in Auftrag gegeben.<br />

17

Brasilien<br />

Wasserprojekt für die Agrarindustrie bedroht<br />

Existenz von Kleinbauernfamilien<br />

Thomas Bauer, Kleinbauer und Berater <strong>der</strong> vom <strong>Fastenopfer</strong> unterstützten Landpastoralkommission CPT<br />

Der Bau <strong>der</strong> Umleitungskanäle schreitet unaufhaltsam voran. © Lisanne Vant’ Hoff<br />

In den letzten Jahren hat sich die Situation<br />

vieler Bauernfamilien in <strong>der</strong> Halbwüste<br />

des brasilianischen Nordostens zum Guten<br />

verän<strong>der</strong>t. Doch jetzt droht mit <strong>der</strong> Umleitung<br />

des Rio São Francisco zu Gunsten<br />

<strong>der</strong> industriellen Landwirtschaft eine neue<br />

Gefahr.<br />

Während einer neuerlichen längeren Dürreperiode<br />

war augenfällig, dass sich die Lage vieler<br />

Bauernfamilien verbessert hat. Dies ist <strong>der</strong><br />

Stärkung <strong>der</strong> Zivilgesellschaft zu verdanken,<br />

die ihre Rechte gegenüber <strong>der</strong> Regierung geltend<br />

gemacht hat. Die Landpastoralkommission<br />

(CPT) hat einen wichtigen Beitrag dazu<br />

geleistet. Sie ist Teil <strong>der</strong> Articulação no Semi-<br />

18<br />

árido Brasileiro ASA. Dem Netzwerk brasilianischer<br />

Nichtregierungsorganisationen ist es<br />

gelungen, den Bau kostengünstiger Regenwasserzisternen<br />

in einem staatlich unterstützten<br />

Programm zu verankern. Diese einfache<br />

Massnahme ermöglicht es, während <strong>der</strong> Regenzeit<br />

genug Trinkwasser für die darauffolgende<br />

Trockenperiode aufzufangen.<br />

Das grösste Problem ist jedoch nicht die Wasserknappheit,<br />

son<strong>der</strong>n die Konzentration von<br />

Land und Wasser. Laut offiziellen Angaben<br />

besitzen 92 Prozent <strong>der</strong> Bauernfamilien im<br />

halbtrockenen Nordosten nicht genug Land<br />

für ihre Existenzsicherung, obwohl die brasilianische<br />

Verfassung Landreformen vorsieht.<br />

Vor allem unter <strong>der</strong> Präsidentschaft Lulas

sind diese nicht mehr vorangekommen. Auf<br />

<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite verfolgt die Regierung das<br />

Megaprojekt <strong>der</strong> Umleitung des Rio São<br />

Francisco: Zwei 25 m breite und 5 m tiefe<br />

Kanäle mit einer Länge von 400 respektive<br />

220 km sollen einen Teil seines Wassers in<br />

nördlich gelegene, zeitweise ausgetrocknete<br />

Flüsse leiten. Die Gesamtkosten des Projektes<br />

belaufen sich voraussichtlich auf über 7 Milliarden<br />

Reais o<strong>der</strong> 3,92 Milliarden Schweizer<br />

Franken. Die Finanzierung und <strong>der</strong> Unterhalt<br />

dieses aufwendigen Systems lassen die Wasserkosten<br />

in die Höhe schnellen: Die Wassergebühren<br />

werden voraussichtlich versechsfacht.<br />

Doch haben heute schon viele die<br />

grösste Mühe, die Gebühren aufzubringen.<br />

Wer gewinnt, wer verliert?<br />

Gegner des Kanalprojekts kritisieren, dass 70<br />

Prozent des umgeleiteten Wassers <strong>der</strong> exportorientierten<br />

Agrarindustrie zur Verfügung<br />

stehen sollen. Von den restlichen 30 Prozent<br />

sollen 26 Prozent in die Städte Fortaleza, João<br />

Pessoa und Campina Grande fliessen und nur<br />

vier Prozent den wirklich Bedürftigen auf dem<br />

Land zugute kommen. So werden die Interessen<br />

<strong>der</strong> Agro- und Bauindustrie höher gewichtet<br />

als die <strong>der</strong> Bevölkerung. Brasilien kommt<br />

in guter kolonialer Tradition die Rolle des<br />

Rohstoff- und Agrarproduktelieferanten zu.<br />

Die Regierung begründet das Projekt mit <strong>der</strong><br />

Notwendigkeit des Fortschritts und Wachstums<br />

und verspricht, den <strong>Durst</strong> von zwölf<br />

Millionen Menschen zu stillen. Selbst wenn<br />

dem so wäre, liesse sich laut einer Studie <strong>der</strong><br />

nationalen Wasseragentur mit einem wesentlich<br />

geringeren Aufwand von 3,6 Milliarden<br />

Reais eine <strong>nach</strong>haltigere, effizientere, dezentrale<br />

Struktur aufbauen, mit <strong>der</strong> 34 Millionen<br />

Menschen mit Wasser versorgt werden<br />

könnten. Der Wasserbedarf <strong>der</strong> restlichen<br />

zehn Millionen Personen könnte mit einfachen<br />

zusätzlichen Einrichtungen wie Regenwasserzisternen<br />

o<strong>der</strong> unterirdischen Staumauern<br />

gedeckt werden.<br />

Der Umsetzung dieses Megaprojektes sind<br />

viele Proteste von Flussanrainern, sozialen<br />

Bewegungen, Nichtregierungsorganisationen<br />

und ein 23-tägiger Hungerstreik von Bischof<br />

Frei Luís Cappio vorausgegangen. In Gesprächen<br />

mit Betroffenen wird klar, dass sich die<br />

Versprechen <strong>der</strong> Regierung nicht bewahrheiten.<br />

Viele stimmten dem Projekt in <strong>der</strong> Hoffnung<br />

zu, einen Arbeitsplatz o<strong>der</strong> Zugang zu<br />

Wasser zu erhalten. Tatsächlich wurden jedoch<br />

viele <strong>der</strong> Familien enteignet und mit<br />

lächerlichen Summen entschädigt. Die versprochenen<br />

Arbeitsplätze <strong>–</strong> viel weniger als<br />

erwartet <strong>–</strong> stehen nur für kurze Zeit zur Verfügung<br />

und sind grösstenteils mit auswärtigen<br />

Arbeitskräften besetzt worden.<br />

So nimmt die Konzentration von Land und<br />

Wasser dramatisch zu und viele Bauernfamilien<br />

verlieren ihre Lebensgrundlage, obwohl<br />

es mit kostengünstigen Massnahmen durchaus<br />

möglich wäre, künftigen Generationen<br />

eine <strong>nach</strong>haltige, an dieses semiaride Gebiet<br />

angepasste Existenz zu ermöglichen.<br />

«Die verzweifelte Lage im São Francisco-<br />

Tal ist Teil einer globalen Krise. Sie<br />

macht uns bewusst, dass <strong>der</strong> blinde Fortschrittsglaube<br />

zur Unterentwicklung vieler<br />

Völker geführt hat und das Leben <strong>der</strong><br />

ganzen Erde bedroht. Es liegt an uns,<br />

weiter dem Weg des Todes zu folgen o<strong>der</strong><br />

uns für das Leben einzusetzen.»<br />

Bischof und Umweltaktivist Frei Luís Cappio<br />

19

Madagaskar<br />

«Die Gefahr <strong>der</strong> Land-Deals ist<br />

nicht gebannt»<br />

Gion Cabalzar, Ethnologe und Verantwortlicher des <strong>Fastenopfer</strong>-Landesprogramms Madagaskar, über den Pachtvertrag,<br />

<strong>der</strong> die madagassische Regierung zu Fall brachte, und über an<strong>der</strong>e geplante Investitionen:<br />

Pro 18,5 Hektar wäre ein Arbeitsplatz geschaffen worden. Diese Fläche ernährt 22 madagassische Familien.<br />

© Rosemarie Fähndrich / <strong>Fastenopfer</strong><br />

Nach dem Bekanntwerden eines Land-<br />

Deals mit <strong>der</strong> südkoreanischen Daewoo<br />

Logistics kam es in Madagaskar zu massiven<br />

Protesten, die schliesslich zum Sturz<br />

<strong>der</strong> Regierung führten. Warum hatte dieses<br />

Geschäft eine <strong>der</strong>artige Brisanz?<br />

Beim Fall Daewoo kamen Dinge ans Licht,<br />

die sonst wohl verborgen geblieben wären.<br />

Wie das Unternehmen im November 2008<br />

an einer Pressekonferenz in Seoul bekannt<br />

gab, hat es sich einen Pachtvertrag über 1,3<br />

Millionen Hektar <strong>–</strong> einen Drittel des Landwirtschaftslandes<br />

von Madagaskar <strong>–</strong> gesichert.<br />

Davon waren eine Million Hektar in<br />

Trockenzonen für die Produktion von Mais<br />

20<br />

und die restlichen 0,3 Millionen in tropischfeuchten<br />

Gebieten für den Anbau von Ölpalmen<br />

vorgesehen. Dies löste in Madagaskar<br />

und innerhalb <strong>der</strong> madagassischen Diaspora<br />

in Frankreich heftige Proteste aus. Meiner<br />

Ansicht <strong>nach</strong> gibt es dafür vier Gründe:<br />

<strong>–</strong> Es war eine Laufzeit von 99 Jahren vorgesehen,<br />

was sieben Generationen von Madagassen<br />

entspricht.<br />

<strong>–</strong> Die Pacht war angeblich gratis! Madagassen<br />

hätten nur unqualifizierte Jobs bekommen;<br />

für die besseren Stellen waren<br />

Südafrikaner vorgesehen. Es wäre ein einziger<br />

lokaler Arbeitsplatz pro 18,5 Hektar<br />

geschaffen worden. Eine solche Fläche<br />

ernährt sonst 22 Familien.

<strong>–</strong> Die Bodenfrage ist in Madagaskar hochsensibel:<br />

Das Herkunftsdorf (Tanindrazana)<br />

ist Ort <strong>der</strong> Ahnen und Bindeglied zur<br />

Vergangenheit. Es ist an die Gemeinschaft<br />

gebunden, und <strong>der</strong> Ahnenkult ist sozusagen<br />

im Boden verankert. Zudem lässt das<br />

Gesetz den Verkauf von Boden an Auslän<strong>der</strong><br />

kaum zu.<br />

<strong>–</strong> Es gab keine Transparenz. Der Präsident<br />

war angeblich auch nicht informiert. Der<br />

Fall Daewoo hat ohne Zweifel zu seinem<br />

Sturz im März 2009 beigetragen.<br />

Wer hätte vom Vertrag profitiert?<br />

Das Unternehmen und die <strong>–</strong> unbekannten <strong>–</strong><br />

Vermittler des Deals. Die Bauern hätten ihr<br />

Land verloren und wären bestenfalls Arbeiter<br />

auf ihrem eigenen Land geworden.<br />

Sind da<strong>nach</strong> neue Fälle ans Licht<br />

gekommen?<br />

Die französische Organisation CIRAD hat<br />

eine Liste mit über 50 seit 2005 geplanten<br />

Projekten veröffentlicht. Die Vorhaben von<br />

Daewoo und <strong>der</strong> indischen Varun waren die<br />

grössten. Sie sahen die Bewirtschaftung von<br />

drei Millionen Hektar Land vor. Zum Vergleich:<br />

Heute bearbeiten 2,5 Millionen Bauernfamilien<br />

zwei Millionen Hektar! Ein Drittel<br />

aller Projekte ist gestoppt worden. Ein<br />

weiteres Drittel wird zurzeit vorbereitet und<br />

ein Drittel ist bereits lanciert. Insgesamt geht<br />

es dabei jedoch um nur 150 000 Hektar <strong>–</strong><br />

fünf Prozent <strong>der</strong> ursprünglich für ausländische<br />

Investitionen vorgesehenen Fläche. Tatsächlich<br />

bebaut sind heute etwa 23 000<br />

Hektar <strong>–</strong> weniger als ein Prozent. Mehrheitlich<br />

wird Jatropha zur Produktion von Agrotreibstoff<br />

angebaut. Bei den Verträgen, die<br />

sich in <strong>der</strong> Vorbereitungsphase befinden, geht<br />

es um Zuckerrohr, ebenfalls für die Herstellung<br />

von Treibstoff. Reis und Mais als Exportprodukte<br />

sind vorläufig vom Tisch. Was sinnvoll<br />

ist, wenn man bedenkt, dass Madagaskar zehn<br />

Prozent seines Reisbedarfs durch Importe deckt<br />

und 600 000 Einwohner/innen durch das Welternährungsprogramm<br />

versorgt werden.<br />

Sind neue Projekte geplant o<strong>der</strong> ist das<br />

Thema vorerst erledigt?<br />

Die Grossprojekte sind unmittelbar <strong>nach</strong> dem<br />

Sturz <strong>der</strong> Regierung gestoppt worden. Die<br />

verän<strong>der</strong>te Situation im Land hat die betroffenen<br />

Unternehmen <strong>–</strong> aus Südkorea, Indien,<br />

Südafrika, Frankreich, Grossbritannien,<br />

Mauritius und Italien <strong>–</strong> bestimmt ernüchtert.<br />

Dennoch ist die Gefahr nicht gebannt.<br />

Daewoo und Varun gingen ungeschickt vor,<br />

aber sicherlich werden sie o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e neue<br />

Wege finden.<br />

Gibt es Gesetze zum Schutz von Wasserressourcen?<br />

Die seit den 1980er-Jahren von <strong>der</strong> Direktion<br />

für Entwicklung und Zusammenarbeit<br />

DEZA geför<strong>der</strong>ten Nichtregierungsorganisationen<br />

haben 1990 den «Code de l’eau»<br />

mitgeprägt. Wasser ist dem<strong>nach</strong> ein öffentliches<br />

Gut und unverkäuflich. Bei Konflikten<br />

mit an<strong>der</strong>en Bedürfnissen geht die Trinkwasserversorgung<br />

vor. Die Versorgung mit<br />

Trinkwasser ist vor allem im ländlichen Gebiet<br />

prekär. Nur ein Drittel <strong>der</strong> Bevölkerung<br />

hat einen gesicherten Zugang. Die Regierung<br />

ist bemüht, die entsprechenden Millenniumsziele<br />

zu erreichen.<br />

Interview: Nuria Brunner<br />

21

Die internationale Gemeinschaft und die Schweiz<br />

Reichen Empfehlungen und freiwillige<br />

Verpflichtungen?<br />

Nuria Brunner, Fachmitarbeiterin Bereich Recht auf Nahrung, und Miges Baumann,<br />

Leiter Ressort Entwicklungspolitik, Brot für alle<br />

«Land für diejenigen, die es bearbeiten und die Menschen ernähren», for<strong>der</strong>t La Vía Campesina<br />

am Weltsozialforum in Dakar. © Beat Dietschy / Brot für alle<br />

Das Ausmass und die Gefahren von Land-<br />

und Wassernahmen beschäftigen auch internationale<br />

Organisationen. So versuchen<br />

Weltbank und FAO mit freiwilligen Richtlinien,<br />

das «Land <strong>Grabbing»</strong> sozial- und umweltverträglicher<br />

zu gestalten. Viele NGOs<br />

und Bauernorganisationen for<strong>der</strong>n aber:<br />

«Stop Land <strong>Grabbing»</strong>.<br />

Lange Zeit hat die Weltbank Agrarinvestitionen<br />

als Modell für die ländliche Entwicklung<br />

propagiert, von dem sowohl die Investoren<br />

22<br />

als auch die lokale Bevölkerung profitieren.<br />

Wegen <strong>der</strong> aufkommenden Kritik am «Land<br />

<strong>Grabbing»</strong> gab die Weltbank einen Bericht<br />

dazu in Auftrag. Das lange erwartete Dokument<br />

zeichnete dann ein sehr viel kritischeres<br />

Bild. Es nennt zwar Vorteile von landwirtschaftlichen<br />

Grossinvestitionen: einfacher<br />

Zugang zu Kapital, erhöhte Produktivität<br />

durch den Einsatz von technischen Hilfsmitteln,<br />

vereinfachter Zutritt zum Weltmarkt<br />

und die Möglichkeit, die Produktion in globale<br />

Wertschöpfungsketten zu integrieren.

All dies biete ein <strong>grosse</strong>s Potenzial für die<br />

Entwicklung <strong>der</strong> betroffenen Län<strong>der</strong> und ermögliche<br />

die Schaffung von lokalen Arbeitsplätzen<br />

und Einkommen. Doch geht <strong>der</strong> Bericht<br />

auch auf die negativen Konsequenzen<br />

vieler Land-Deals für Kleinbauern ein, beispielsweise<br />

auf die ungenügenden gesetzlichen<br />

Rahmenbedingungen und die Schwäche<br />

<strong>der</strong> Regierungen, die von Investoren ausgenutzt<br />

werden, und den ungenügenden Schutz<br />

einheimischer Gemeinschaften vor Vertrei-<br />

Freiwillige Prinzipien für verantwortungsvolle Agrarinvestitionen<br />

bungen. Er kommt zum Schluss, dass die<br />

Investitionen den Betroffenen we<strong>der</strong> Entschädigungen<br />

o<strong>der</strong> Arbeitsplätze noch Ernährungssicherheit<br />

bringen. Am Ende stehen sie<br />

schlechter da als vor den Landveräusserungen.<br />

Der Bericht appelliert an die Eigenverantwortung<br />

<strong>der</strong> Investoren und Regierungen<br />

(siehe Kasten) und weist auf mögliche Rollen<br />

von Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen<br />

bei <strong>der</strong> Stärkung <strong>der</strong> betroffenen<br />

Bevölkerung hin. 10<br />

Im Januar 2010 hat die Weltbank zusammen mit <strong>der</strong> Welternährungsorganisation FAO<br />

und weiteren Organisationen sieben Prinzipien ausgearbeitet, die die schädlichen Wirkungen<br />

<strong>grosse</strong>r Agrarinvestitionen beschränken sollen:<br />

<strong>–</strong> Achtung bestehen<strong>der</strong> Rechte<br />

<strong>–</strong> Sicherung <strong>der</strong> Ernährung <strong>der</strong> örtlichen Bevölkerung<br />

<strong>–</strong> Transparenz, gute Regierungsführung und ein unterstützendes Umfeld<br />

<strong>–</strong> Einbezug <strong>der</strong> lokalen Bevölkerung<br />

<strong>–</strong> verantwortungsvolle Investitionen<br />

<strong>–</strong> soziale Nachhaltigkeit<br />

<strong>–</strong> ökologische Nachhaltigkeit 11<br />

Die freiwilligen Richtlinien <strong>der</strong> Weltbank sind umstritten. Sogar Regierungen sehen ein,<br />

dass sie zu wenig weit gehen. Deshalb hat die Organisation für Ernährung und Landwirtschaft<br />

FAO beschlossen, an den freiwilligen Prinzipien für verantwortungsvolle Agrarinvestitionen<br />

von Privaten weiter zu arbeiten.<br />

La Vía Campesina, FIAN, Land Research Action Network und GRAIN lancierten darauf<br />

den Appell «Stop land grabbing now!». Sie halten fest, dass freiwillige Verhaltensregeln<br />

Menschenrechtsverletzungen Vorschub leisten können, weil sie keinerlei Bezug zu menschenrechtlichen<br />

Verpflichtungen und vorhandenen Menschenrechtsinstrumenten herstellen<br />

und die Illusion nähren, ein sozial- und umweltverträgliches «Land <strong>Grabbing»</strong> sei<br />

möglich. Der Appell weist auch darauf hin, dass die Prinzipien <strong>der</strong> Internationalen Konferenz<br />

für Agrarreform und ländliche Entwicklung ICARRD 2006 und die Empfehlungen<br />

des Weltagrarrates IAASTD zum Potenzial und zur Notwendigkeit ökologischer Landwirtschaft<br />

völlig ignoriert werden. Viele Nichtregierungsorganisationen, darunter auch Brot<br />

für alle, haben diesen Appell mitunterzeichnet. 12<br />

23

GRAIN und La Vía Campesina protestieren vor <strong>der</strong> FAO gegen den Landraub. Foto: GRAIN<br />

Vorschlag <strong>der</strong> FAO zur Erarbeitung<br />

freiwilliger Richtlinien<br />

Eine zweite Richtlinie für Staaten soll die<br />

Ausgestaltung und Sicherung von Nutzungsrechten<br />

an Land und an<strong>der</strong>en natürlichen<br />

Ressourcen sowie soziale, ökologische und<br />

wirtschaftliche Aspekte von Landverträgen<br />

abdecken. Sie soll Regierungen dabei helfen,<br />

verantwortungsbewusste Landpolitiken umzusetzen,<br />

die sich am Ziel einer <strong>nach</strong>haltigen<br />

Armutsbekämpfung orientieren. Dieser Verhaltenskodex<br />

könnte <strong>nach</strong> Auffassung von<br />

FIAN International die Rechte <strong>der</strong> ländlichen<br />

Bevölkerung auf Nahrung, Landzugang<br />

und die Nutzung an<strong>der</strong>er Ressourcen besser<br />

stärken und schützen als die «Freiwilligen<br />

Prinzipien für verantwortungsvolle Agrarinvestitionen».<br />

24<br />

«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> untergräbt Entwicklungsanstrengungen<br />

Wasser spielt eine Schlüsselrolle in <strong>der</strong><br />

Schweizer Entwicklungszusammenarbeit.<br />

Seit über 30 Jahren unterstützt die Direktion<br />

für Entwicklung und Zusammenarbeit<br />

DEZA Projekte zur Verbesserung <strong>der</strong> Trinkwasserversorgung,<br />

<strong>der</strong> Siedlungshygiene und<br />

des Wasser- und Abwassermanagements. Die<br />

Strategie <strong>der</strong> Sektion Wasser Initiativen weist<br />

auf die Notwendigkeit einer globalen Perspektive<br />

für die Abwendung einer globalen<br />

Wasserkrise hin und stellt den Ansatz des<br />

Integrierten Wasserressourcen-Managements<br />

vor. Für die Sicherung des Zugangs zu Wasser<br />

und den Schutz <strong>der</strong> Rechte lokaler Bevölkerungen<br />

setzt sie auf klare gesetzliche Re-<br />

gelungen und Mechanismen und funktionie-

ende Institutionen. Im Strategiepapier <strong>der</strong><br />

DEZA wird zwar erwähnt, dass 70 Prozent<br />

des weltweiten Süsswassers für die Landwirtschaft<br />

eingesetzt werden und dass die Produktion<br />

von Agrotreibstoffen diesen Verbrauch<br />

weiter ansteigen lässt. Auch wird <strong>der</strong> Import<br />

von «virtuellem Wasser» in Form von landwirtschaftlichen<br />

Produkten angesprochen.<br />

Doch thematisieren we<strong>der</strong> die Sektion Wasser<br />

Initiativen noch an<strong>der</strong>e Abteilungen <strong>der</strong> DEZA<br />

das «<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> im Zusammenhang mit<br />

landwirtschaftlichen Grossinvestitionen.<br />

Verschiedene Entwicklungsorganisationen<br />

verbessern mit ihren Projekten die Trinkwasserversorgung<br />

in Dörfern. «<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong><br />

unterläuft diese Bemühungen und könnte «reine»<br />

Wasserversorgungs- und Brunnenbau-<br />

Projekte scheitern lassen. Deshalb ist neben<br />

<strong>der</strong> Entwicklungszusammenarbeit auch entwicklungspolitisches<br />

Handeln unumgänglich.<br />

Brot für alle und <strong>Fastenopfer</strong> engagieren sich<br />

in beiden Bereichen.<br />

«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> senkt den Grundwasserspiegel und gefährdet den Erfolg von<br />

Wasserprojekten zugunsten <strong>der</strong> Bevölkerung. © Miges Baumann / Brot für alle<br />

25

Handlungsmöglichkeiten<br />

Dort ansetzen, wo wir leben und<br />

Einfluss haben<br />

Nuria Brunner, Fachmitarbeiterin Bereich Recht auf Nahrung, Brot für alle<br />

Übergabe <strong>der</strong> Petition «Keine Agrotreibstoffe, die zu Hunger und Zerstörung führen» © Michael Würtenberg<br />

Die Schweiz darf die Ernährungssouveränität<br />

und den Zugang zu Ressourcen an<strong>der</strong>er<br />

Län<strong>der</strong> nicht gefährden. Unser Land<br />

hat eine langjährige humanitäre Tradition<br />

und ein <strong>grosse</strong>s Wissen in <strong>der</strong> Wasserversorgung<br />

und -aufbereitung.<br />

In zahlreichen Projekten hat die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit<br />

in vielen Län<strong>der</strong>n<br />

des Südens Trinkwasserversorgungen und sanitäre<br />

Einrichtungen gebaut. «Es kann nicht sein,<br />

dass wir uns in <strong>der</strong> Entwicklungspolitik dem<br />

Menschenrecht auf Wasser verpflichten und<br />

gleichzeitig diese Bemühungen durch unsere<br />

Wirtschafts- und Handelspolitik zunichte machen»,<br />

sagt Maike Gorsboth vom Ökumenischen<br />

Wassernetzwerk. Die Schweiz könnte<br />

zum Beispiel dem Vorbild an<strong>der</strong>er Län<strong>der</strong> folgen<br />

und das Recht auf Wasser in <strong>der</strong> Bundes-<br />

26<br />

verfassung verankern, meint sie. Auch weist sie<br />

darauf hin, dass die Schweiz bisher das Fakultativprotokoll<br />

zum Uno-Pakt für wirtschaftliche,<br />

soziale und kulturelle Rechte nicht ratifiziert<br />

hat. Dieses sieht ein Beschwerdeverfahren<br />

für Individuen und Gruppen vor, <strong>der</strong>en wirtschaftliche,<br />

soziale und kulturelle Rechte verletzt<br />

worden sind.<br />

In ihrer im Februar 2011 lancierten Petition<br />

«Unternehmen müssen Menschenrechte achten!»<br />

for<strong>der</strong>n Brot für alle und <strong>Fastenopfer</strong> den<br />

Schweizer Bundesrat zu einer kohärenten Aussen-<br />

und Wirtschaftspolitik auf, welche auch<br />

die Unternehmen in die Pflicht nimmt, die<br />

Menschenrechte zu respektieren.<br />

Hinsichtlich in <strong>der</strong> Schweiz beheimateter Unternehmen,<br />

die Agrarinvestitionen tätigen und in<br />

Entwicklungslän<strong>der</strong>n Land erwerben, sollte diese<br />

Politik Folgendes sicherstellen:

<strong>–</strong> Mehr rechtliche Verantwortlichkeit:<br />

Die Sorgfaltspflicht von Unternehmensleitungen<br />

muss gesetzlich verankert werden.<br />

Transnationale Konzerne müssen dazu<br />

verpflichtet werden, Massnahmen zur Verhin<strong>der</strong>ung<br />

von Menschenrechtsverletzungen<br />

durch ihre Unternehmen o<strong>der</strong> Tochterfirmen<br />

zu ergreifen.<br />

Wasser als Menschenrecht und öffentliches Gut:<br />

Die brasilianisch-schweizerische ökumenische Wassererklärung<br />

<strong>–</strong> Mehr Transparenz bei Finanzflüssen:<br />

Transnational tätige Unternehmen müssen<br />

ihre Finanzflüsse pro Land öffentlich machen<br />

und dabei angeben, wie viel Geld sie<br />

an die Regierungen <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> bezahlen,<br />

in denen sie tätig sind.<br />

Im April 2005 unterzeichneten die Bischofskonferenzen Brasiliens und <strong>der</strong> Schweiz sowie<br />

<strong>der</strong> Ökumenische Rat <strong>der</strong> Kirchen Brasiliens (CONIC) und <strong>der</strong> Schweizerische Evangelische<br />

Kirchenbund (SEK), <strong>der</strong> Brot für alle gegründet hat, als nationale Vertretungen <strong>der</strong> protestantischen<br />

Kirchen die «Ökumenische Erklärung zum Wasser als Menschenrecht und<br />

öffentliches Gut». 13 Dieser kurze Text wird seither in <strong>der</strong> Ökumene als gutes Beispiel für<br />

die Nord-Süd-Zusammenarbeit gewürdigt. Die Erklärung unterstützt die weltweiten Bemühungen<br />

um die Anerkennung des Menschenrechts auf Wasser, die mit <strong>der</strong> Resolution<br />

<strong>der</strong> Generalversammlung <strong>der</strong> Vereinten Nationen vom 28. Juli 2010 einen deutlichen Erfolg<br />

verzeichnen konnten. Die Erklärung wendet sich mit dem Begriff des «öffentlichen Guts»<br />

auch gegen die Tendenz zur Privatisierung von Wasser: «Der Staat muss die Verpflichtung<br />

übernehmen, allen Bewohnern Zugang zu Trinkwasser zu sichern.» Dazu gehört auch die<br />

Verpflichtung zur friedlichen Beilegung von Konflikten um die Nutzung von Wasserressourcen.<br />

Wie jedes Dokument von grundsätzlichem Charakter kann die ökumenische Erklärung <strong>–</strong><br />

um beim Bild des Wassers zu bleiben <strong>–</strong> ein halb volles o<strong>der</strong> ein halb leeres Glas sein. Einerseits<br />

bedeutet sie einen wesentlichen Schritt zu einer Verpflichtung <strong>der</strong> Kirchen auf den<br />

Einsatz für das Wasser. Die Vollversammlung des Ökumenischen Rates <strong>der</strong> Kirchen (ÖRK)<br />

in Porto Alegre 2006 sowie die Gründungsversammlung <strong>der</strong> Weltgemeinschaft Reformierter<br />

Kirchen (WGRK) in Grand Rapids 2010 haben die ökumenische Wassererklärung in<br />

diesem Sinne aufgegriffen und unterstützt. An<strong>der</strong>erseits kann ein solches Dokument zu<br />

einer reinen Absichtserklärung verkommen, wenn nicht weitere Schritte zur Umsetzung<br />

folgen. Es ist daher nötig, die Wassererklärung immer wie<strong>der</strong> in unseren Kirchen und<br />

Werken bekannt zu machen, auch in ganz Europa und Lateinamerika, weltweit das Ökumenische<br />

Wassernetzwerk (EWN) zu stärken, auf die öffentliche Meinung einzuwirken<br />

und <strong>–</strong> mindestens dort, wo <strong>der</strong> Problemdruck gross ist, wie etwa in Osteuropa <strong>–</strong> Regierungen<br />

und Parlamente für den Schutz des Wassers als öffentliches Gut in Verfassung und<br />

Gesetzgebung zu gewinnen.<br />

Otto Schäfer, Beauftragter für Theologie und Ethik des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds (SEK)<br />

27

Das tun Brot für alle und <strong>Fastenopfer</strong><br />

Brot für alle und <strong>Fastenopfer</strong> arbeiten zum<br />

Thema Land- und Wassernahmen und unterstützen<br />

Partner im Süden, die sich dagegen<br />

zur Wehr setzen und stattdessen die lokale<br />

<strong>nach</strong>haltige Bewirtschaftung des Bodens för<strong>der</strong>n.<br />

Brot für alle und GRAIN haben vereinbart,<br />

zusammen mit betroffenen Bauern- und<br />

Nichtregierungsorganisationen in Westafrika<br />

einen Erfahrungsaustausch über Aktionen<br />

gegen das «Land <strong>Grabbing»</strong> durchzuführen.<br />

Brot für alle und <strong>Fastenopfer</strong> unterstützen<br />

Nichtregierungs- und Basisorganisationen,<br />

welche die <strong>nach</strong>haltige Landwirtschaft und<br />

biologische Vielfalt för<strong>der</strong>n. In verschiedenen<br />

Län<strong>der</strong>n arbeiten sie zudem entwicklungspolitisch<br />

mit nationalen Gruppen und Bauernorganisationen<br />

zusammen, um das Recht<br />

auf Nahrung zu stärken.<br />

Brot für alle und <strong>Fastenopfer</strong> engagieren sich<br />

entwicklungspolitisch auch in <strong>der</strong> Schweiz. In<br />

einer <strong>grosse</strong>n Koalition von Schweizer Nichtregierungsorganisationen<br />

haben sie die Problematik<br />

<strong>der</strong> Agrotreibstoffe aus Nahrungsmitteln<br />

in die Medien gebracht. Die Arbeit<br />

trägt Früchte: Die nationalrätliche Kommission<br />

für Umwelt und Energie (UREK) hat die<br />

Zulassungskriterien für den Import von<br />

Agrotreibstoffen deutlich verschärft. Künftig<br />

sollen Agrotreibstoffe, die zu Hunger und<br />

Umweltzerstörung führen, nicht mehr importiert<br />

und Eigentumsrechte von indigenen Völkern<br />

und Kleinbauerngemeinschaften nicht<br />

mehr verletzt werden dürfen. Zur Unterstützung<br />

<strong>der</strong> Position <strong>der</strong> UREK reichte die Plattform<br />

Agrotreibstoffe im Februar 2011 die<br />

Petition «Keine Agrotreibstoffe, die zu Hunger<br />

und Zerstörung führen» ein. Die von<br />

66 901 Personen unterzeichnete Petition for-<br />

28<br />

© Paul Jeffrey / EAA<br />

<strong>der</strong>t Zulassungskriterien, die sozial und<br />

ökologisch problematische Agrotreibstoffe<br />

generell ausschliessen. Die Kriterien sollen<br />

insbeson<strong>der</strong>e die Ernährungssicherung in den<br />