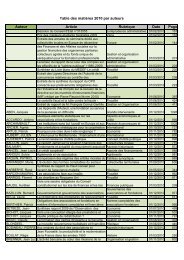

Jean-Paul BETBÈZE - Gestion et Finances Publiques La revue

Jean-Paul BETBÈZE - Gestion et Finances Publiques La revue

Jean-Paul BETBÈZE - Gestion et Finances Publiques La revue

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

économie2008-2009, avec quatre trimestres consécutifs de baisse du PIB dufait de l’ampleur de la crise financière <strong>et</strong> du très n<strong>et</strong> ralentissementde l’économie mondiale. A priori, aussi car la mise en œuvre deréformes est toujours complexe en France, mais les résultatsobtenus montrent un succès notable, d’autant plus notable queles conditions étaient adverses. Un léger rebond de croissanceest ensuite intervenu <strong>et</strong> la croissance annuelle française a étéquasi nulle en 2008 <strong>et</strong> fortement négative en 2009. L’évolution descrédits aux entreprises reflète en partie la forte dégradation dela conjoncture, mais avec un certain décalage. Les encours decrédits ont en eff<strong>et</strong> relativement bien résisté jusqu’à l’aggravationde la crise financière en septembre 2008 avant de connaître unen<strong>et</strong>te correction baissière. En 2008, la progression des encours decrédit aux sociétés est restée soutenue, près de 10 % sur un an endécembre.Le besoin de financement des sociétés non financières s’est eneff<strong>et</strong> accru à 71 milliards en 2008. Face à des profits dégradés <strong>et</strong>à la nécessité de financer leurs dépenses, les sociétés ont doncmaintenu un recours important au crédit, avec un flux n<strong>et</strong> de74 milliards. Ceci s’est effectué en partie via un recours à deslignes de crédit consenties il y a plusieurs mois. Malgré la crisefinancière, l’end<strong>et</strong>tement des entreprises auprès des marchés aun peu progressé : décollecte n<strong>et</strong>te de 4 milliards sur les obligations,mais flux n<strong>et</strong> de 21 milliards sur les titres de créances négociables.L’encours des crédits commerciaux aux entreprises résidentesest resté relativement stable en 2008.Il n’est pas exclu que l’augmentation des risques ait pesé sur l’offrede crédit de la part des banques. Les conditions d’octroi descrédits aux entreprises apparaissent stables depuis la fin dudeuxième trimestre 2009, après deux années de resserrementcontinu. Néanmoins, une correction encore plus violente des crédits,<strong>et</strong> auparavant des crédits interentreprises, aurait pu êtreobservée, au vu de l’ampleur de la récession par rapport auxcycles passés. Plusieurs éléments positifs ont joué, notamment lesengagements des banques en termes de financement de l’économieen contrepartie de plans de soutien aux banques, la mobilisationd’une partie de l’épargne réglementée, la médiation ducrédit, les récents dispositifs en faveur des PME <strong>et</strong> la détente destaux de crédit liée à la forte baisse des taux à court terme.Les mesures d’impact de la LME :des transferts importants entre entreprisesLe vote de la LME change les conditions de règlement en France.Les nouvelles dispositions législatives seront à l’origine de déplacementsimportants du crédit interentreprises. Ces transferts sesont amorcés avant même l’entrée en vigueur de la loi, ce quivalide l’eff<strong>et</strong> d’anticipation des comportements.Analysés du point de vue comptable, le montant total descréances clients des entreprises <strong>et</strong> celui de leurs d<strong>et</strong>tes fournisseursdevraient se neutraliser en économie fermée. Mais, endehors du fait que chaque entreprise doit composer avec d’inévitablesdistorsions entre les flux interentreprises entrants recouvrementclients) <strong>et</strong> sortants paiement fournisseurs), d’autres agentséconomiques interviennent : les ménages, l’Administration <strong>et</strong> lesentreprises à l’étranger. Globalement, apparaît ainsi un déséquilibreen faveur des créances clients – non entreprises. Les entreprisesdoivent donc financer ce solde commercial.Par ailleurs, <strong>et</strong>, à l’inverse, la prise en compte des avances <strong>et</strong>acomptes reçus <strong>et</strong> versés en les soustrayant des créances <strong>et</strong> desd<strong>et</strong>tes réduit ce déséquilibre ; le niveau des créances clients s’établità 424 Mdsc <strong>et</strong> celui des d<strong>et</strong>tes fournisseurs à 396 milliards en2008.A partir des bilans à fin 2008, une simulation du passage de toutesles entreprises à un délai de paiement moyen de soixante joursmaximum souligne l’importance des déplacements financiers quise sont opérés : 110 milliards du côté des créances commerciales,99 milliards du côté des d<strong>et</strong>tes fournisseurs. L’allégement de lacharge n<strong>et</strong>te de trésorerie pour les entreprises dans leur ensemble,induit par un r<strong>et</strong>our aux délais à soixante jours, serait ainsi de l’ordrede 11 Mdsc. Parmi ces 110 milliards de créances clients au-delà desoixante jours, 71 milliards sont concentrés dans les entreprises demoins de 250 salariés. L’allégement des besoins de trésorerie àattendre pour c<strong>et</strong>te classe d’entreprises au titre de la réduction desdélais clients serait donc substantiel. Parmi les 99 Mdsc de d<strong>et</strong>tesfournisseurs au-delà de soixante jours, 59 milliards seulement sontconcentrés sur ces PME. En moyenne <strong>et</strong> en solde clients/fournisseurs,ces entreprises dégageraient donc des ressources conséquentesde l’ordre de 12 milliards. C’est pourquoi les PME seraient les principalesbénéficiaires du passage des délais à soixante jours.Au niveau macroéconomique, la réduction des délais de paiemententre 2007 <strong>et</strong> 2008 sur toutes les tailles d’entreprises se caractérisepar une baisse des créances clients <strong>et</strong> des d<strong>et</strong>tes fournisseurs, alorsque le chiffre d’affaires <strong>et</strong> les achats stagnent. En 2008, les délaisde paiement supérieurs à soixante jours ont baissé de manière plusprononcée pour les créances <strong>et</strong> pour les d<strong>et</strong>tes dont le délaiassocié est supérieur à soixante jours, alors que pour l’ensemble descréances <strong>et</strong> l’ensemble des d<strong>et</strong>tes, la baisse est de l’ordre de 5 %.Dans le même temps, l’end<strong>et</strong>tement bancaire des entreprises afortement augmenté, avec un taux de croissance de 9 %. Dans uncontexte tendu des marchés financiers, un phénomène importantd’appel à l’intermédiation bancaire a été observé, particulièrementdans les transports <strong>et</strong> l’industrie. Toutefois, compte tenu de laforte proportion d’entreprises appartenant à des structures degroupe, <strong>et</strong> au vu de la forte augmentation de l’end<strong>et</strong>tement bancairedes holdings responsables d’une grande partie du financementbancaire de l’ensemble du groupe, ce phénomèneconcerne sans doute de nombreux autres secteurs.Un impact sur la trésorerievariable selon le secteur d’activitéC<strong>et</strong>te estimation fournit non seulement une évaluation globale destransferts de charge de trésorerie, mais montre aussi les secteurs lesplus concernés. Pour quatre secteurs, c<strong>et</strong>te réduction des délais depaiement conduirait à des déplacements de trésorerie de plus de10 Mdsc. Au total, les gagnants seraient les secteurs en amont ducommerce de détail qui verraient les charges du crédit clientbaisser plus vite, alors que les perdants devraient correspondre auxsecteurs en aval, proches du consommateur final, dont les ressourcesapportées par le crédit fournisseur s’amoindriraient. Lecommerce joue le rôle de plaque tournante de l’économie. Ilregroupe la majorité des d<strong>et</strong>tes fournisseurs <strong>et</strong> serait donc assezn<strong>et</strong>tement perdant.Les entreprises les plus concernéespar des règlements tardifsportent une part notablede l’end<strong>et</strong>tement bancaire<strong>La</strong> mise en relation des transferts interentreprises avec l’end<strong>et</strong>tementbancaire apporte des indications sur les moyens financiersnécessaires – dont certains transitoires – pour atteindre le nouveléquilibre. Les créances détenues par les entreprises payées actuellementà plus de soixante jours représentent près de 60 % de leurend<strong>et</strong>tement bancaire. Par rapport à l’ensemble de l’end<strong>et</strong>tementbancaire mesuré par les bilans sociaux, deux cinquièmes de c<strong>et</strong>end<strong>et</strong>tement sont portés par des entreprises ayant des délais clientssupérieurs à soixante jours de CA. Ce nouvel équilibre, une foisatteint, sera plus favorable aux PME <strong>et</strong> perm<strong>et</strong>tra de diminuer leurexposition aux risques. Ainsi, trois quarts de l’end<strong>et</strong>tement porté pardes entreprises réglées à plus de soixante jours par leurs clientsconcernent des PME. Et deux tiers de l’end<strong>et</strong>tement porté par desentreprises qui payent leurs fournisseurs à plus de soixante joursconcernent des PME.-N o 7 - Juill<strong>et</strong> 2010 501