PAYSAGES 2021

PAYSAGES est la revue annuelle de l'Association des architectes paysagistes du Québec. Cette 16e édition de la revue PAYSAGES est l’occasion de démontrer le rôle capital que jouent les architectes paysagistes dans l’atteinte et le maintien de la santé publique. Les collaborateurs de cette édition ont été invités à examiner et à mettre en lumière les façons dont la pratique de l’architecture de paysage contribue à la santé physique, protège la santé mentale et permet de créer des liens sociaux forts et égalitaires, trois piliers de la santé publique. Afin d’optimiser la portée de leurs propos, nous avons invité cette année le cardiologue François Reeves à porter un regard complémentaire sur les textes de la revue. En effet, en plus de signer le texte d’ouverture, le Dr Reeves commente et annote chacun des articles. Résultat : une édition 2021 dynamique sur laquelle nos professionnels peuvent s’appuyer et qui témoigne pleinement de la pertinence de leurs actions.

PAYSAGES est la revue annuelle de l'Association des architectes paysagistes du Québec.

Cette 16e édition de la revue PAYSAGES est l’occasion de démontrer le rôle capital que jouent les architectes paysagistes dans l’atteinte et le maintien de la santé publique. Les collaborateurs de cette édition ont été invités à examiner et à mettre en lumière les façons dont la pratique de l’architecture de paysage contribue à la santé physique, protège la santé mentale et permet de créer des liens sociaux forts et égalitaires, trois piliers de la santé publique.

Afin d’optimiser la portée de leurs propos, nous avons invité cette année le cardiologue François Reeves à porter un regard complémentaire sur les textes de la revue. En effet, en plus de signer le texte d’ouverture, le Dr Reeves commente et annote chacun des articles. Résultat : une édition 2021 dynamique sur laquelle nos professionnels peuvent s’appuyer et qui témoigne pleinement de la pertinence de leurs actions.

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Lemay<br />

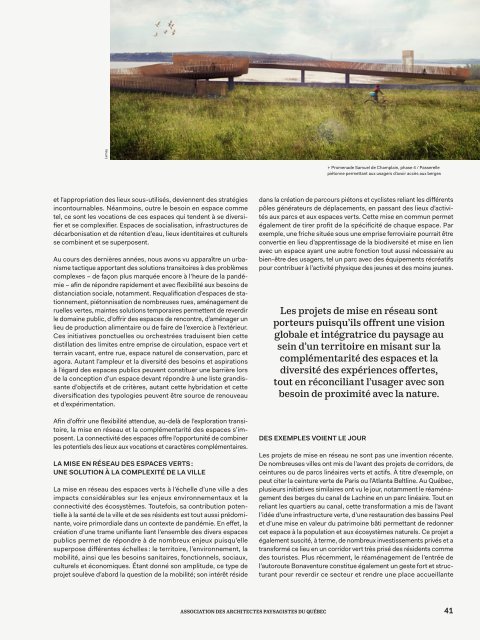

↑ Promenade Samuel de Champlain, phase 4 / Passerelle<br />

piétonne permettant aux usagers d’avoir accès aux berges<br />

et l’appropriation des lieux sous-utilisés, deviennent des stratégies<br />

incontournables. Néanmoins, outre le besoin en espace comme<br />

tel, ce sont les vocations de ces espaces qui tendent à se diversifier<br />

et se complexifier. Espaces de socialisation, infrastructures de<br />

décarbonisation et de rétention d’eau, lieux identitaires et culturels<br />

se combinent et se superposent.<br />

Au cours des dernières années, nous avons vu apparaître un urbanisme<br />

tactique apportant des solutions transitoires à des problèmes<br />

complexes – de façon plus marquée encore à l’heure de la pandémie<br />

– afin de répondre rapidement et avec flexibilité aux besoins de<br />

distanciation sociale, notamment. Requalification d’espaces de stationnement,<br />

piétonnisation de nombreuses rues, aménagement de<br />

ruelles vertes, maintes solutions temporaires permettent de reverdir<br />

le domaine public, d’offrir des espaces de rencontre, d’aménager un<br />

lieu de production alimentaire ou de faire de l’exercice à l’extérieur.<br />

Ces initiatives ponctuelles ou orchestrées traduisent bien cette<br />

distillation des limites entre emprise de circulation, espace vert et<br />

terrain vacant, entre rue, espace naturel de conservation, parc et<br />

agora. Autant l’ampleur et la diversité des besoins et aspirations<br />

à l’égard des espaces publics peuvent constituer une barrière lors<br />

de la conception d’un espace devant répondre à une liste grandissante<br />

d’objectifs et de critères, autant cette hybridation et cette<br />

diversification des typologies peuvent être source de renouveau<br />

et d’expérimentation.<br />

Afin d’offrir une flexibilité attendue, au-delà de l’exploration transitoire,<br />

la mise en réseau et la complémentarité des espaces s’imposent.<br />

La connectivité des espaces offre l’opportunité de combiner<br />

les potentiels des lieux aux vocations et caractères complémentaires.<br />

LA MISE EN RÉSEAU DES ESPACES VERTS :<br />

UNE SOLUTION À LA COMPLEXITÉ DE LA VILLE<br />

La mise en réseau des espaces verts à l’échelle d’une ville a des<br />

impacts considérables sur les enjeux environnementaux et la<br />

connectivité des écosystèmes. Toutefois, sa contribution potentielle<br />

à la santé de la ville et de ses résidents est tout aussi prédominante,<br />

voire primordiale dans un contexte de pandémie. En effet, la<br />

création d’une trame unifiante liant l’ensemble des divers espaces<br />

publics permet de répondre à de nombreux enjeux puisqu’elle<br />

superpose différentes échelles : le territoire, l’environnement, la<br />

mobilité, ainsi que les besoins sanitaires, fonctionnels, sociaux,<br />

culturels et économiques. Étant donné son amplitude, ce type de<br />

projet soulève d’abord la question de la mobilité; son intérêt réside<br />

dans la création de parcours piétons et cyclistes reliant les différents<br />

pôles générateurs de déplacements, en passant des lieux d’activités<br />

aux parcs et aux espaces verts. Cette mise en commun permet<br />

également de tirer profit de la spécificité de chaque espace. Par<br />

exemple, une friche située sous une emprise ferroviaire pourrait être<br />

convertie en lieu d’apprentissage de la biodiversité et mise en lien<br />

avec un espace ayant une autre fonction tout aussi nécessaire au<br />

bien-être des usagers, tel un parc avec des équipements récréatifs<br />

pour contribuer à l’activité physique des jeunes et des moins jeunes.<br />

Les projets de mise en réseau sont<br />

porteurs puisqu’ils offrent une vision<br />

globale et intégratrice du paysage au<br />

sein d’un territoire en misant sur la<br />

complémentarité des espaces et la<br />

diversité des expériences offertes,<br />

tout en réconciliant l’usager avec son<br />

besoin de proximité avec la nature.<br />

DES EXEMPLES VOIENT LE JOUR<br />

Les projets de mise en réseau ne sont pas une invention récente.<br />

De nombreuses villes ont mis de l’avant des projets de corridors, de<br />

ceintures ou de parcs linéaires verts et actifs. À titre d’exemple, on<br />

peut citer la ceinture verte de Paris ou l’Atlanta Beltline. Au Québec,<br />

plusieurs initiatives similaires ont vu le jour, notamment le réaménagement<br />

des berges du canal de Lachine en un parc linéaire. Tout en<br />

reliant les quartiers au canal, cette transformation a mis de l’avant<br />

l’idée d’une infrastructure verte, d’une restauration des bassins Peel<br />

et d’une mise en valeur du patrimoine bâti permettant de redonner<br />

cet espace à la population et aux écosystèmes naturels. Ce projet a<br />

également suscité, à terme, de nombreux investissements privés et a<br />

transformé ce lieu en un corridor vert très prisé des résidents comme<br />

des touristes. Plus récemment, le réaménagement de l’entrée de<br />

l’autoroute Bonaventure constitue également un geste fort et structurant<br />

pour reverdir ce secteur et rendre une place accueillante<br />

ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DU QUÉBEC<br />

41