Gli Ungari e la via ongaresca - Il Progetto Integrato Cultura

Gli Ungari e la via ongaresca - Il Progetto Integrato Cultura

Gli Ungari e la via ongaresca - Il Progetto Integrato Cultura

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gli</strong> <strong>Ungari</strong> e <strong>la</strong> <strong>via</strong> <strong>ongaresca</strong><br />

a cura di Giuseppe Paludo<br />

Le invasioni ungare devastarono il territorio del<br />

Friuli tra il X e l’XI secolo d. C. <strong>Gli</strong> <strong>Ungari</strong> erano un<br />

popolo ugro–finnico, si chiamavano anche Magiari<br />

o Magyar; in origine erano stanziati vicino<br />

ai Monti Urali. Nel IX secolo d. C. si spostarono<br />

verso le pianure del<strong>la</strong> Russia meridionale, nel<strong>la</strong><br />

zona del fiume Dnepr. L’arrivo dei Peceneghi li<br />

spinse verso il medio corso del Danubio. In questa<br />

zona, <strong>la</strong> tribù dei Magyar scelse un capo che,<br />

secondo <strong>la</strong> tradizione, fu il principe Arpad. Verso<br />

l’890 un nuovo attacco di Bulgari e Peceneghi li<br />

costrinse ancora a spostarsi, questa volta verso<br />

<strong>la</strong> Molda<strong>via</strong> e <strong>la</strong> Va<strong>la</strong>cchia, ed a combattere gli<br />

S<strong>la</strong>vi. <strong>Gli</strong> <strong>Ungari</strong> vivevano in accampamenti di<br />

tende ed il re governava dopo aver ascoltato le<br />

decisioni di un’ assemblea dei guerrieri. Erano un<br />

popolo di allevatori, pastori e cacciatori che non<br />

praticava l’agricoltura, attività <strong>la</strong>sciata alle popo-<br />

Fig. 1 - Carta delle invasioni ungare in Italia tra 898 e 904.<br />

(Tratto da Corbanese)<br />

<strong>la</strong>zioni indigene o ai prigionieri catturati e ridotti<br />

in schiavitù. Solitamente non erano interessati<br />

dal<strong>la</strong> conquista di territori e compivano razzie e<br />

saccheggi nei paesi vicini per integrare le loro risorse<br />

economiche con il bottino. A causa dei loro<br />

attacchi conquistarono <strong>la</strong> fama di “predoni malvagi”;<br />

si diffuse anche <strong>la</strong> diceria che mangiassero<br />

<strong>la</strong> carne umana e bevessero il sangue. La tradizione<br />

popo<strong>la</strong>re finì anche per storpiare il nome<br />

<strong>Ungari</strong>, “Ogri”, in Orchi, che, nell’immaginazione<br />

collettiva, furono dipinti come esseri crudelissimi<br />

e feroci. Nel X° secolo ci fu anche qualche voce<br />

che si chiese se non dovessero essere identificati<br />

con i popoli di Gog e Magog, citati nell’Apocalisse,<br />

e quindi il loro arrivo non preannunciasse<br />

forse <strong>la</strong> fine del mondo. Questi barbari facilitavano<br />

<strong>la</strong> rapidità di spostamento delle loro incursioni<br />

servendosi di un gran numero di carri per<br />

Scheda n° 4. 3. 3<br />

<strong>Progetto</strong> <strong>Integrato</strong> <strong>Cultura</strong> del Medio Friuli<br />

trasportare il bottino e impiegavano molti cambi<br />

di cavalli. Nelle scorrerie colpivano i vil<strong>la</strong>ggi di<br />

pianura e cercavano di sfruttare <strong>la</strong> sorpresa per<br />

espugnare i castelli o le fortificazioni: evitavano<br />

quelle più forti, preferendo i centri meno difesi.<br />

Solitamente attaccavano con un fitto <strong>la</strong>ncio<br />

di frecce incendiarie, dopo il quale caricavano i<br />

guerrieri a cavallo. L’assalto mirava ad eliminare<br />

rapidamente il nemico. Lanciavano ur<strong>la</strong> spaventose<br />

per intimidire l’avversario. Se scoprivano che<br />

questo era in gran numero, facevano finte ritirate<br />

per cercare di dividerne le forze, che poi venivano<br />

attirate in imboscate. Nelle loro spedizioni sicuramente<br />

cercavano metalli preziosi: torturavano<br />

per sapere dov’erano i tesori; uccidevano subito<br />

chi poteva opporre resistenza o era un peso inutile<br />

nel <strong>via</strong>ggio di ritorno, rapivano donne e bambini<br />

per farne schiavi, prendevano come bottino<br />

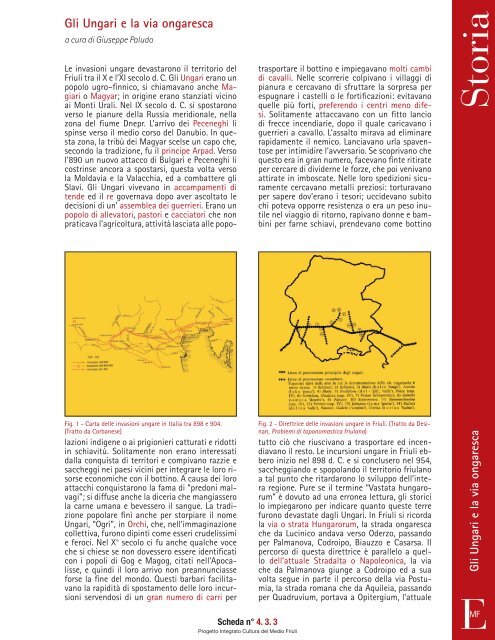

Fig. 2 - Direttrice delle invasioni ungare in Friuli. (Tratto da Desinan,<br />

Problemi di toponomastica friu<strong>la</strong>na)<br />

tutto ciò che riuscivano a trasportare ed incendiavano<br />

il resto. Le incursioni ungare in Friuli ebbero<br />

inizio nel 898 d. C. e si conclusero nel 954,<br />

saccheggiando e spopo<strong>la</strong>ndo il territorio friu<strong>la</strong>no<br />

a tal punto che ritardarono lo sviluppo dell’intera<br />

regione. Pure se il termine “Vastata hungarorum”<br />

è dovuto ad una erronea lettura, gli storici<br />

lo impiegarono per indicare quanto queste terre<br />

furono devastate dagli <strong>Ungari</strong>. In Friuli si ricorda<br />

<strong>la</strong> <strong>via</strong> o strata Hungarorum, <strong>la</strong> strada <strong>ongaresca</strong><br />

che da Lucinico andava verso Oderzo, passando<br />

per Palmanova, Codroipo, Biauzzo e Casarsa. <strong>Il</strong><br />

percorso di questa direttrice è parallelo a quello<br />

dell’attuale Stradalta o Napoleonica, <strong>la</strong> <strong>via</strong><br />

che da Palmanova giunge a Codroipo ed a sua<br />

volta segue in parte il percorso del<strong>la</strong> <strong>via</strong> Postumia,<br />

<strong>la</strong> strada romana che da Aquileia, passando<br />

per Quadruvium, portava a Opitergium, l’attuale<br />

Storia<br />

<strong>Gli</strong> <strong>Ungari</strong> e <strong>la</strong> <strong>via</strong> <strong>ongaresca</strong>

Storia<br />

<strong>Gli</strong> <strong>Ungari</strong> e <strong>la</strong> <strong>via</strong> <strong>ongaresca</strong><br />

Oderzo. In Friuli sono ricordate anche altre vie<br />

ungaresche, nel pordenonese e vicino a Sacile.<br />

<strong>Gli</strong> <strong>Ungari</strong> infatti entravano in Friuli dal<strong>la</strong> valle<br />

del Vipacco, passavano per <strong>la</strong> nostra pianura<br />

e proseguivano per il Veneto e <strong>la</strong> Lombardia. La<br />

direttrice correva poco a nord del<strong>la</strong> linea delle<br />

risorgive ed attorno ad essa sorgono numerosi<br />

centri abitati molti dei quali, come Lonca e Virco,<br />

hanno nome di origine s<strong>la</strong>va, Bertiolo, nome<br />

di origine romano–germanica, F<strong>la</strong>mbro, nome di<br />

origine germanica: sono centri distrutti durante<br />

le invasioni e successivamente ricostruiti. Questi<br />

nomi si ritrovano anche piuttosto distanti dal<strong>la</strong><br />

attuale Stradalta: i vari gruppi degli invasori erano<br />

infatti tutt’altro che disciplinati e, mentre il<br />

grosso avanzava, molti razziavano lontano dal<strong>la</strong><br />

principale direzione di marcia. Le incursioni ungare<br />

mostrarono <strong>la</strong> debolezza e l’impotenza delle<br />

Fig. 3 - Carta delle invasioni ungare nel 951, 954 e 955.<br />

(Tratto da Corbanese)<br />

istituzioni feudali a contrastarle. Anzi, in due occasioni,<br />

nel 921 e nel 924 fu lo stesso re d’Italia,<br />

Berengario, che li chiamò per combattere le<br />

congiure dei propri feudatari. Solo i Patriarchi di<br />

Aquileia riuscirono in qualche modo ad opporsi<br />

a questi barbari: le cronache raccontano del patriarca<br />

Federico (900–922) che organizzò qualche<br />

campagna contro loro. La Chiesa di Aquileia<br />

si prese cura del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione terrorizzata dalle<br />

scorrerie e favorì <strong>la</strong> ripresa del<strong>la</strong> regione, organizzando<br />

<strong>la</strong> ricostruzione dei vil<strong>la</strong>ggi devastati. I<br />

patriarchi aquileiesi Rodoaldo (963–983) e Giovanni<br />

(984–1019) si impegnarono per ripopo<strong>la</strong>re<br />

il Friuli e fecero condurre nelle zone devastate<br />

un gran numero di coloni, in maggioranza s<strong>la</strong>vi,<br />

i quali, stanziati proprio accanto al<strong>la</strong> <strong>via</strong> ungaresca,<br />

ripresero <strong>la</strong> coltivazione delle terre. Finirono<br />

poi per integrarsi rapidamente con gli abitanti<br />

Scheda n° 4. 3. 3<br />

Bibliografia<br />

<strong>Progetto</strong> <strong>Integrato</strong> <strong>Cultura</strong> del Medio Friuli<br />

locali e oggi sono rimasti i nomi dei paesi e gli<br />

s<strong>la</strong>vismi nel<strong>la</strong> toponomastica a ricordare <strong>la</strong> loro<br />

venuta. La rinascita economica del<strong>la</strong> regione fu<br />

infine completata dal patriarca Poppo o Poppone<br />

(1019–1042). Nel 955 cessò <strong>la</strong> minaccia degli<br />

<strong>Ungari</strong>. Una loro spedizione in Baviera venne<br />

attaccata dall’esercito tedesco dell’imperatore<br />

Ottone I: l’episodio è noto come Battaglia di Lechfeld,<br />

nel<strong>la</strong> quale i predoni furono sconfitti e<br />

massacrati. Dopo questo episodio, non vi furono<br />

più incursioni. Attorno all’anno 1000 infine gli<br />

Ungheresi si convertirono al Cristianesimo e ciò<br />

contribuì a p<strong>la</strong>care <strong>la</strong> loro aggressività.<br />

• G. F. Ellero, Storia dei Friu<strong>la</strong>ni, Udine, Arti Grafiche<br />

Friu<strong>la</strong>ne, 1987<br />

• G. C. Menis, Storia del Friuli: dalle origini al<strong>la</strong> caduta<br />

dello stato patriarcale (1420), Udine, Società Filologica<br />

Friu<strong>la</strong>na, 1969<br />

• C. C. Desinan, Escursioni fra i nomi di luogo del Friuli,<br />

Udine, Società Filologica Friu<strong>la</strong>na, 2002<br />

• C. C. Desinan, Problemi di toponomastica friu<strong>la</strong>na:<br />

contributo I, Udine, Società Filologica Friu<strong>la</strong>na, 1976<br />

• T. Maniacco, Storia del Friuli: <strong>Il</strong> <strong>la</strong>voro dei campi, <strong>la</strong><br />

tradizione e le radici del<strong>la</strong> cultura contadina, le rivolte,<br />

del dramma dell’emigrazione e <strong>la</strong> nascita dell’identità di<br />

una regione il cui flusso scorre dentro i fiumi del tempo,<br />

Roma, Newton Compton, 1985<br />

• G. G. Corbanese, <strong>Il</strong> Friuli, Trieste e l’Istria: dal<strong>la</strong><br />

Preistoria al<strong>la</strong> caduta del Patriarcato d’Aquileia: Grande<br />

At<strong>la</strong>nte Storico Cronologico comparato,<br />

Udine, Del Bianco Editore, 1983<br />

• M. G. Arcamone... [et altri], Magistra Barbaritas:<br />

i Barbari in Italia, Mi<strong>la</strong>no, Garzanti - Scheiwiller, 1990<br />

Per ricercare e approfondire<br />

• Su una fotocopia del<strong>la</strong> carta del Friuli individua<br />

e segna <strong>la</strong> Stradalta: tracciata una linea con un<br />

pennarello, avrai trovato <strong>la</strong> direzione delle invasioni<br />

ungare (per farlo unisci i centri nominati nel testo).<br />

• Evidenzia con un altro colore i paesi che sono stati<br />

ricostruiti dopo le incursioni ungare.<br />

• Prova a raccogliere informazioni sulle leggende o le<br />

fiabe che riguardano gli orchi.