La pesca nel Varmo e nel Tagliamento - Progetto integrato cultura ...

La pesca nel Varmo e nel Tagliamento - Progetto integrato cultura ...

La pesca nel Varmo e nel Tagliamento - Progetto integrato cultura ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>La</strong> <strong>pesca</strong> <strong>nel</strong> <strong>Varmo</strong> e <strong>nel</strong> <strong>Tagliamento</strong><br />

a cura di Paola Tubaro<br />

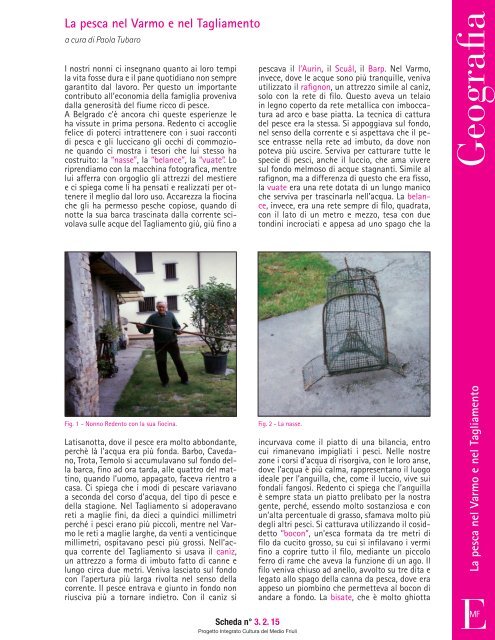

I nostri nonni ci insegnano quanto ai loro tempi<br />

la vita fosse dura e il pane quotidiano non sempre<br />

garantito dal lavoro. Per questo un importante<br />

contributo all’economia della famiglia proveniva<br />

dalla generosità del fiume ricco di pesce.<br />

A Belgrado c’è ancora chi queste esperienze le<br />

ha vissute in prima persona. Redento ci accoglie<br />

felice di poterci intrattenere con i suoi racconti<br />

di <strong>pesca</strong> e gli luccicano gli occhi di commozione<br />

quando ci mostra i tesori che lui stesso ha<br />

costruito: la “nasse”, la ”belance”, la “vuate”. Lo<br />

riprendiamo con la macchina fotografica, mentre<br />

lui afferra con orgoglio gli attrezzi del mestiere<br />

e ci spiega come li ha pensati e realizzati per ottenere<br />

il meglio dal loro uso. Accarezza la fiocina<br />

che gli ha permesso pesche copiose, quando di<br />

notte la sua barca trascinata dalla corrente scivolava<br />

sulle acque del <strong>Tagliamento</strong> giù, giù fino a<br />

Fig. 1 - Nonno Redento con la sua fiocina.<br />

<strong>La</strong>tisanotta, dove il pesce era molto abbondante,<br />

perchè là l’acqua era più fonda. Barbo, Cavedano,<br />

Trota, Temolo si accumulavano sul fondo della<br />

barca, fino ad ora tarda, alle quattro del mattino,<br />

quando l’uomo, appagato, faceva rientro a<br />

casa. Ci spiega che i modi di <strong>pesca</strong>re variavano<br />

a seconda del corso d’acqua, del tipo di pesce e<br />

della stagione. Nel <strong>Tagliamento</strong> si adoperavano<br />

reti a maglie fini, da dieci a quindici millimetri<br />

perché i pesci erano più piccoli, mentre <strong>nel</strong> <strong>Varmo</strong><br />

le reti a maglie larghe, da venti a venticinque<br />

millimetri, ospitavano pesci più grossi. Nell’acqua<br />

corrente del <strong>Tagliamento</strong> si usava il canìz,<br />

un attrezzo a forma di imbuto fatto di canne e<br />

lungo circa due metri. Veniva lasciato sul fondo<br />

con l’apertura più larga rivolta <strong>nel</strong> senso della<br />

corrente. Il pesce entrava e giunto in fondo non<br />

riusciva più a tornare indietro. Con il canìz si<br />

<strong>Progetto</strong> Integrato Cultura del Medio Friuli<br />

<strong>pesca</strong>va il l’Aurin, il Scuâl, il Barp. Nel <strong>Varmo</strong>,<br />

invece, dove le acque sono più tranquille, veniva<br />

utilizzato il rafignon, un attrezzo simile al canìz,<br />

solo con la rete di filo. Questo aveva un telaio<br />

in legno coperto da rete metallica con imboccatura<br />

ad arco e base piatta. <strong>La</strong> tecnica di cattura<br />

del pesce era la stessa. Si appoggiava sul fondo,<br />

<strong>nel</strong> senso della corrente e si aspettava che il pesce<br />

entrasse <strong>nel</strong>la rete ad imbuto, da dove non<br />

poteva più uscire. Serviva per catturare tutte le<br />

specie di pesci, anche il luccio, che ama vivere<br />

sul fondo melmoso di acque stagnanti. Simile al<br />

rafignon, ma a differenza di questo che era fisso,<br />

la vuate era una rete dotata di un lungo manico<br />

che serviva per trascinarla <strong>nel</strong>l’acqua. <strong>La</strong> belance,<br />

invece, era una rete sempre di filo, quadrata,<br />

con il lato di un metro e mezzo, tesa con due<br />

tondini incrociati e appesa ad uno spago che la<br />

Fig. 2 - <strong>La</strong> nasse.<br />

Scheda n° 3. 2. 15<br />

incurvava come il piatto di una bilancia, entro<br />

cui rimanevano impigliati i pesci. Nelle nostre<br />

zone i corsi d’acqua di risorgiva, con le loro anse,<br />

dove l’acqua è più calma, rappresentano il luogo<br />

ideale per l’anguilla, che, come il luccio, vive sui<br />

fondali fangosi. Redento ci spiega che l’anguilla<br />

è sempre stata un piatto prelibato per la nostra<br />

gente, perché, essendo molto sostanziosa e con<br />

un’alta percentuale di grasso, sfamava molto più<br />

degli altri pesci. Si catturava utilizzando il cosiddetto<br />

“bocon”, un’esca formata da tre metri di<br />

filo da cucito grosso, su cui si infilavano i vermi<br />

fino a coprire tutto il filo, mediante un piccolo<br />

ferro di rame che aveva la funzione di un ago. Il<br />

filo veniva chiuso ad a<strong>nel</strong>lo, avvolto su tre dita e<br />

legato allo spago della canna da <strong>pesca</strong>, dove era<br />

appeso un piombino che permetteva al bocon di<br />

andare a fondo. <strong>La</strong> bisate, che è molto ghiotta<br />

Geografia<br />

<strong>La</strong> <strong>pesca</strong> <strong>nel</strong> <strong>Varmo</strong> e <strong>nel</strong> <strong>Tagliamento</strong>

Geografia<br />

<strong>La</strong> <strong>pesca</strong> <strong>nel</strong> <strong>Varmo</strong> e <strong>nel</strong> <strong>Tagliamento</strong><br />

di vermi, abboccava, rimanendo impigliata. Un<br />

altro sistema per prendere la bisate nei piccoli<br />

canali di risorgiva, soprattutto dopo un temporale,<br />

quando l’acqua è torbida, era il cocol, sempre<br />

una rete ad imbuto, con diverse imboccature,<br />

bocolîns, via via più piccole verso il fondo chiuso,<br />

dove l’anguilla, una volta entrata, rimaneva imprigionata.<br />

Nell’acqua corrente, sempre fissata al<br />

fondo, veniva messa la nassa, dalle dimensioni<br />

variabili dai quaranta ai settanta centimetri di<br />

diametro e lunga dal metro al metro e mezzo.<br />

L’attrezzo, fatto con maglie di rete metallica e<br />

a forma conica, conteneva all’interno dell’imboccatura<br />

un secondo cono più piccolo a fondo<br />

aperto. Il pesce entrava all’interno dell’imboccatura,<br />

finiva sul fondo e il cono piccolo gli impediva<br />

di uscire. Redento ci racconta che il pesce<br />

d’acqua dolce più rinomato è senz’altro il temolo,<br />

Fig. 3 - Il rafignon.<br />

ora quasi del tutto scomparso dalle nostre acque.<br />

È sempre stato un pesce difficile da catturare: si<br />

usava una canna da <strong>pesca</strong> con tre ami, detta camoliere,<br />

e come esca una mosca finta. L’attrezzo<br />

a cui Redento tiene di più è però la fiocina che<br />

lui stesso ha fatto costruire a Romano Fabris, un<br />

fabbro di <strong>Varmo</strong> che appartiene ad una delle famiglie<br />

che esercitano questo mestiere da oltre<br />

duecento anni. Questo attrezzo, con un manico<br />

lungo due metri, ha dato molte soddisfazioni al<br />

vecchio <strong>pesca</strong>tore e a lui sono legati i migliori<br />

ricordi della sua lunga attività. Ora che ne sappiamo<br />

veramente di più sulla <strong>pesca</strong> dei nostri<br />

nonni, ci congediamo da Redento non prima di<br />

averlo ringraziato per il suo prezioso contributo<br />

alle nostre ricerche. Lui ci saluta a modo suo,<br />

raccontandoci un breve gustoso episodio.<br />

Scheda n° 3. 2. 15<br />

Bibliografia<br />

<strong>Progetto</strong> Integrato Cultura del Medio Friuli<br />

“Una notte, a tarda ora, rientravamo io e il mio<br />

amico Rosario da una sagra a San Paolo, guadando<br />

il <strong>Tagliamento</strong>. Era appena finito un temporale<br />

che aveva intorbidito le acque ferme del fiume.<br />

Improvvisamente il mio compagno si gira verso di<br />

me e mi propone di andare a prendere la fiocina<br />

e il lume a carburo, per una <strong>pesca</strong>ta. Io cerco di<br />

opporre resistenza, ma cedo immediatamente,<br />

“come une fuee di pôl il mês di otubar” (come<br />

una fglia di pioppo il mese di ottobre), e così ci<br />

ritroviamo a <strong>pesca</strong>re in piena notte, incuranti<br />

dell’umidità, del freddo e del sonno. Erano altri<br />

tempi, eravamo giovani!”<br />

(L’intervista al nonno Redento di Belgrado di <strong>Varmo</strong> è stata condotta<br />

dai ragazzi della Scuola Media Statale di <strong>Varmo</strong>, <strong>nel</strong>l’ambito<br />

del progetto regionale “Star bene studiando bene”, Anno<br />

scolastico 2003-’04)<br />

• G. Mattassi, M. Franchi, P. Caccin, <strong>La</strong> qualità delle acque<br />

superficiali della Bassa Friulana, Unità sanitaria locale n° 8<br />

“Bassa Friulana”, Grafiche Buttazzoni, Udine, 1990<br />

Per ricercare e approfondire<br />

• <strong>La</strong> distribuzione dei pesci nei vari tratti di fiume è<br />

stata studiata a fondo dall’ittiologo belga M. Huet, che,<br />

<strong>nel</strong> 1949, propose uno schema di classificazione che<br />

associa determinati popolamenti ittici ad ambienti con<br />

caratteristiche comuni. Si può così suddividere il fiume<br />

<strong>Tagliamento</strong> in 5 zone ognuna con la sua specie guida:<br />

· Zona a Trota: acque di montagna, fredde, a regime<br />

torrentizio con corrente rapida, ben ossigenate<br />

· Zona a Temolo: acque di fondovalle, con corrente<br />

meno veloce, ossigenate e su fondale ghiaioso.<br />

· Zona a Barbo: acque collinari e dell’alta pianura, con<br />

corrente più lenta e ossigenazione buona<br />

· Zona a Carpa: acque di pianura, con corrente lenta,<br />

calde e povere d’ossigeno.<br />

· Zona a Passera: in prossimità della foce, dove l’acqua<br />

diventa salmastra e il fondale fangoso limoso.<br />

• Individua un tratto di fiume e ricerca le associazioni<br />

ittiche caratteristiche che si accompagnano al pesce<br />

guida di quel tratto.