LA ZONAZIONE DEL BAROLO - Università degli Studi di Torino

LA ZONAZIONE DEL BAROLO - Università degli Studi di Torino

LA ZONAZIONE DEL BAROLO - Università degli Studi di Torino

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>LA</strong> <strong>ZONAZIONE</strong> <strong>DEL</strong> <strong>BAROLO</strong><br />

Moreno SOSTER, Andrea CELLINO<br />

Regione Piemonte, Direzione Sviluppo dell’Agricoltura, Corso Stati Uniti, 21, 10128 <strong>Torino</strong>, I.<br />

Parole chiave: zonazione, vite, Nebbiolo, Barolo, vino.<br />

Key words: zoning, grapevine, Nebbiolo, Barolo, wine.<br />

1. OBBIETTIVO<br />

La Regione Piemonte, recependo le in<strong>di</strong>cazioni contenute nel Piano vitivinicolo<br />

nazionale <strong>di</strong> avviare una riqualificazione enologica in funzione della tipologia produttiva<br />

delle aree a più elevata vocazionalità, ha realizzato un progetto pluriennale (1994-2000)<br />

<strong>di</strong> caratterizzazione delle produzioni vitivinicole dell’area del Barolo in collaborazione con<br />

Istituzioni scientifiche ed Enti vitivinicoli operanti sul territorio piemontese. Avviando<br />

questo progetto la Regione Piemonte si proponeva <strong>di</strong> mettere a punto una metodologia<br />

conoscitiva <strong>di</strong> un’importante area vitivinicola che consentisse <strong>di</strong> avvicinarsi a eventuali<br />

iniziative <strong>di</strong> zonazione, o meglio <strong>di</strong> sottozonazione, su precise basi tecnico-scientifiche.<br />

Lo stu<strong>di</strong>o effettuato in Piemonte, infatti, intendeva in<strong>di</strong>viduare, attraverso un’analisi<br />

pedologica, climatica, viticola ed enologica, gli elementi in grado <strong>di</strong> caratterizzare,<br />

cioè <strong>di</strong>stinguere, le produzioni vitivinicole atte alla produzione <strong>di</strong> Barolo nelle <strong>di</strong>fferenti<br />

zone facenti parte dell’area delimitata per tale DOCG (denominazione d’origine<br />

controllata e garantita). Va qui sottolineata con forza la finalità essenzialmente<br />

conoscitiva, <strong>di</strong>scriminatoria e non classificatoria, del progetto. L’obbiettivo primario era ed é<br />

quello <strong>di</strong> aumentare la conoscenza per metterla a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> chiunque la possa utilizzare<br />

al meglio per razionalizzare, sviluppare e valorizzare le produzioni della nostra regione.<br />

2. METODO DI <strong>LA</strong>VORO<br />

L’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o è coincisa con quella <strong>di</strong> produzione del vino Barolo DOCG. Si é<br />

costituito un gruppo <strong>di</strong> lavoro inter<strong>di</strong>sciplinare, dove ogni competenza scientifica e<br />

tecnica ha operato secondo una metodologia comune e con obbiettivi con<strong>di</strong>visi,<br />

contribuendo ad una corretta “lettura” del territorio e delle sue produzioni. Il gruppo<br />

<strong>di</strong> lavoro, coor<strong>di</strong>nato dalla Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura - ha visto la<br />

partecipazione <strong>di</strong>: <strong>Università</strong> <strong>degli</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>Torino</strong>, C.N.R., Istituti Sperimentali del<br />

Ministero Politiche Agricole e Forestali (Viticoltura ed Enologia) ora confluiti nel<br />

C.R.A., I.P.L.A., Associazioni Produttori Asprovit e Viticoltori Piemonte ora confluite<br />

nell’Associazione Vignaioli Piemontesi, Consorzio Tutela Barolo.<br />

QUAD. VITIC. ENOL. UNIV. TORINO, 28, 2005-2006

236<br />

Per definire 15 sottozone sperimentali, denominate Bricco Boschis, Brunate,<br />

Bussia, Cannubi, Cerequio, Fiasc, Gabutti, Gattera, La Rosa, Monvigliero,<br />

Pianpolvere, Pra <strong>di</strong> Po’, Ravera, Roncaglie, Vigna Rionda, si è partiti da tre tipi <strong>di</strong><br />

informazioni <strong>di</strong>sponibili: la cartografia pedologica, la <strong>di</strong>stribuzione geografica del vitigno<br />

‘Nebbiolo’, gli stu<strong>di</strong> esistenti e le conoscenze <strong>di</strong> operatori privilegiati sulla collocazione<br />

delle sottozone storiche.<br />

Un campione <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong>mensionato in 30 vigneti omogenei, <strong>di</strong> cui 15 vendemmiati<br />

per realizzare le vinificazioni sperimentali, è stato reputato rappresentativo dell'intera<br />

area e al tempo stesso non così ampio da compromettere l’operatività del progetto.<br />

3. ATTIVITÀ SVOLTA<br />

3.1. Indagine pedologica<br />

M. SOSTER, A. CELLINO<br />

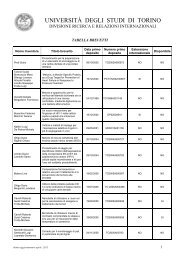

A partire dall’anno 1992-93 l’I.P.L.A. <strong>di</strong> <strong>Torino</strong> aveva eseguito uno stu<strong>di</strong>o e una<br />

cartografia pedologica (scala 1:25.000) sull’area del Barolo, dove ha in<strong>di</strong>viduato nove<br />

Unità <strong>di</strong> terre sulla base <strong>di</strong>: uso del suolo, geomorfologia e litologia, fotointepretazione,<br />

analisi chimica e fisica del terreno. Gli approfon<strong>di</strong>menti pedologici sono stati effettuati<br />

all’interno delle Unità più estese e rappresentative dell’area, denominate Castiglione<br />

Falletto, Serralunga, Barolo, La Morra, Novello (tab. 1) dove l’elemento saliente <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>stinzione è la tessitura.<br />

Oltre alla Carta delle unità <strong>di</strong> terre (fig. 1) il lavoro pedologico ha portato alla<br />

definizione <strong>di</strong> carte tematiche su: esposizioni, pendenze, assolazione.<br />

Tab. 1– In<strong>di</strong>ci granulometrici - rapporto sabbia/(limo+argilla)- delle Unità <strong>di</strong> terre nell’area<br />

viticola <strong>di</strong> produzione del Barolo<br />

FINESTRE PEDOLOGICHE<br />

<strong>DEL</strong>LE UNITÀ DI TERRE LITOLOGIA TOPSOIL SUBSOIL<br />

A Castiglione Falletto Arenarie <strong>di</strong> Diano d’Alba 0,84 1,02<br />

B Serralunga d'Alba Formazione <strong>di</strong> Lequio 0,41 0,37<br />

C Barolo Marne <strong>di</strong> S.Agata Fossili 0,29 0,21<br />

D La Morra Marne <strong>di</strong> S.Agata Fossili 0,22 0,18<br />

H Novello Marne <strong>di</strong> S.Agata Fossili e<br />

Formazione <strong>di</strong> Lequio 0,35 0,33<br />

Fonte: I.P.L.A. <strong>Torino</strong>

<strong>LA</strong> <strong>ZONAZIONE</strong> <strong>DEL</strong> <strong>BAROLO</strong> 237<br />

Fig. 1 – Carta delle Unità <strong>di</strong> Terre del Barolo.

238<br />

3.2. Indagine climatica<br />

Le colline che producono il Barolo presentano un clima molto rappresentativo del<br />

territorio a Sud del fiume Po tra la pianura e le zone ad altimetria superiore presso la<br />

catena appenninica.<br />

La me<strong>di</strong>a delle precipitazioni annue è <strong>di</strong> 821 mm, con un massimo <strong>di</strong> 1488 (nel 1959)<br />

e un minimo <strong>di</strong> 366 (nel 1989).<br />

Si deve segnalare una <strong>di</strong>minuzione della piovosità negli ultimi 20 anni con una<br />

me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 684 mm.<br />

Per il periodo aprile-settembre le precipitazioni ammontano a 420 mm, con<br />

<strong>di</strong>stribuzione su 64 giorni <strong>di</strong> pioggia (7 in maggio, 5 in agosto e in settembre). Con<br />

la spazializzazione del dato è possibile rilevare un gra<strong>di</strong>ente positivo <strong>di</strong> precipitazioni<br />

da nord (pianura) verso sud (collina).<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista termico la zona è favorevole alla coltura della vite: l’in<strong>di</strong>ce<br />

<strong>di</strong> Huglin è pari a 2270. L’anno più caldo dell'ultimo ventennio è stato il 1982 con<br />

un in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> 2599 mentre uno dei più fred<strong>di</strong> è stato il 1996 (terzo anno del progetto)<br />

con 2051.<br />

Anche per le temperature c'è un gra<strong>di</strong>ente – più caldo a nord-est e più freddo a sudovest<br />

– ma va considerata l'orografia del territorio (fig. 2). Infine, per il triennio 1994-96,<br />

si è registrata una progressiva <strong>di</strong>minuzione delle temperature massime e un aumento<br />

della piovosità nel periodo vegetativo del 1996. Il 1994 e il 1996 sono state annate con<br />

una piovosità superiore alla me<strong>di</strong>a, mentre nel 1995 si sono avute precipitazioni con<br />

gran<strong>di</strong>ne su 4 vigneti-stu<strong>di</strong>o.<br />

3.3. Indagine viticola ampelografica<br />

M. SOSTER, A. CELLINO<br />

Le elaborazioni dei dati relativi agli aspetti varietali hanno consentito <strong>di</strong> definire<br />

cinque <strong>di</strong>stinti raggruppamenti, che si possono riferire con buona approssimazione ai<br />

tipi Michet, Rosè, Lampia a foglia incisa e Lampia a foglia intera a cui va aggiunto un<br />

ulteriore gruppo composto da alcuni vigneti con popolazioni miste ma <strong>di</strong>stinte dei due<br />

tipi <strong>di</strong> Lampia.<br />

La sottovarietà Lampia, nei suoi due tipi singoli o in associazione, è risultata la più<br />

rappresentata (ben 28 vigneti su 30) della popolazione presente nell'area del Barolo<br />

(fig. 3).<br />

Va segnalato che non sono mai stati riscontrati vigneti composti in prevalenza<br />

<strong>di</strong> Rosè, mentre solo due vigneti sono risultati composti in modo omogeneo dalla<br />

sottovarietà Michet.<br />

I 30 vigneti scelti come riferimento per le <strong>di</strong>verse sottozone sono risultati in genere<br />

sufficientemente rappresentativi dei vigneti delle proprie sottozone, come ha evidenziato<br />

l’indagine condotta su 50 vigneti ad essi limitrofi.

<strong>LA</strong> <strong>ZONAZIONE</strong> <strong>DEL</strong> <strong>BAROLO</strong> 239<br />

Fig. 2 – Somme termiche annuali dell'area <strong>di</strong> produzione del Barolo (me<strong>di</strong>a 1992-97).

240<br />

3.4. Indagine viticola agronomico-produttiva<br />

M. SOSTER, A. CELLINO<br />

I rilievi svolti per tre anni nell’area del Barolo DOCG hanno messo in evidenza<br />

un’elevata variabilità <strong>di</strong> alcuni parametri, in particolare relativi alla fertilità, allo<br />

sviluppo vegetativo e alla produzione. Le 15 sottozone in cui è stata <strong>di</strong>visa l’area si<br />

sono <strong>di</strong>mostrate fortemente <strong>di</strong>fferenziate per la maggior parte dei parametri stu<strong>di</strong>ati.<br />

Queste <strong>di</strong>fferenze possono derivare da <strong>di</strong>verse con<strong>di</strong>zioni pedoclimatiche caratteristiche<br />

delle sottozone e dalle <strong>di</strong>fferenze nel tipo e soprattutto nell’intensità <strong>degli</strong> interventi<br />

agronomici effettuati nel vigneto.<br />

Un esempio del primo caso sono le misure <strong>di</strong> superficie fogliare (<strong>LA</strong>) effettuate a giugno<br />

(fig. 4), quando <strong>di</strong> norma ancora non sono stati svolti interventi <strong>di</strong> contenimento della<br />

vegetazione. Esempi del secondo caso sono le misure <strong>di</strong> superficie fogliare svolte ad<br />

agosto, che <strong>di</strong>pendono in buona parte dalle operazioni <strong>di</strong> cimatura, e le misure della<br />

percentuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>radamento. I dati suggeriscono che le <strong>di</strong>verse sottozone abbiano sullo<br />

sviluppo della vite <strong>degli</strong> effetti importanti, cui si sovrappongono gli effetti dei trattamenti<br />

operati dai viticoltori.<br />

Fig. 3 – Distribuzione sottovarietale del ‘Nebbiolo’ nell'area <strong>di</strong> produzione del Barolo.

<strong>LA</strong> <strong>ZONAZIONE</strong> <strong>DEL</strong> <strong>BAROLO</strong> 241<br />

Fig. 4 – Variabilità dell’area fogliare totale nei vigneti-stu<strong>di</strong>o.

242<br />

M. SOSTER, A. CELLINO<br />

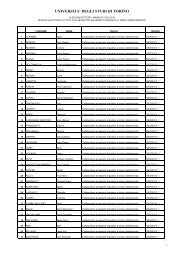

Tab. 2– Principali variabili compositive delle uve e dei mosti rilevate nello stu<strong>di</strong>o.<br />

Parametri me<strong>di</strong>a min max dev. standard<br />

Antociani totali<br />

(mg/kg uva malvina monogl.cl.) 624 438 909 118,4<br />

Flavonoi<strong>di</strong> totali<br />

(mg/kg uve (+) catechina) 2594 1057 4226 1062,6<br />

Delfinina (%) 5,18 3,57 8,55 0,9<br />

Cianina (%) 13,97 7,84 21,41 3,1<br />

Petunina (%) 4,85 3,06 8,22 0,8<br />

Peonina (%) 48,11 34,80 58,49 6,5<br />

Malvina (%) 21,48 12,56 30,27 4,9<br />

Zuccheri (g/L) 226 196 245 10,6<br />

Aci<strong>di</strong>tà totale (g/L ac.tartarico) 8,6 6,4 11,9 1,4<br />

Acido citrico (g/L) 0,19 0,06 0,34 0,1<br />

Acido tartarico (g/L) 6,66 4,95 8,10 0,7<br />

Acido malico (g/L) 3,56 1,99 5,45 1,0<br />

Fig. 5 – Profilo sensoriale standard del vino Barolo definito dalla me<strong>di</strong>a dei valori minimi,<br />

massimi e me<strong>di</strong> calcolati per ciascun descrittore sensoriale.

<strong>LA</strong> <strong>ZONAZIONE</strong> <strong>DEL</strong> <strong>BAROLO</strong> 243<br />

Fig. 6 – Risultati della cluster analysis applicata ai valori standar<strong>di</strong>zzati dell’analisi sensoriale.

244<br />

3.5. Indagine enologica e sensoriale<br />

I principali aspetti dei mosti sono stati espressi come me<strong>di</strong>e delle <strong>di</strong>fferenti sottozone<br />

sperimentali e delle <strong>di</strong>verse annate ed accompagnati dalle relative deviazioni standard<br />

(tab. 2).<br />

Me<strong>di</strong>ando i dati dell’analisi sensoriale dei vini sperimentali delle tre annate è stato<br />

ottenuto un profilo standard del vino Barolo (fig. 5).<br />

L'elaborazione statistica dei risultati ottenuti dall'analisi compositiva dei mosti e<br />

sensoriale dei vini ha consentito la creazione <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> prodotti omogenei (3 per i<br />

mosti e 2 per i vini), <strong>di</strong>mostrando l'esistenza <strong>di</strong> una variabilità all'interno della produzione<br />

enologica del Barolo (fig. 6).<br />

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE<br />

M. SOSTER, A. CELLINO<br />

Una prima considerazione va fatta innanzitutto sul metodo <strong>di</strong> lavoro adottato:<br />

l’approccio inter<strong>di</strong>sciplinare alla ricerca è stato infatti riproposto con successo in altri<br />

comparti oltre a quello vitivinicolo e la Regione Piemonte lo ritiene una risorsa da<br />

utilizzare nel futuro ogni qualvolta nel sistema agricolo la ricerca intenda fornire soluzioni<br />

a problemi complessi, coerenti con l’evoluzione delle capacità produttive aziendali e<br />

con le aspettative del mercato.<br />

Questo comporta un cambiamento ra<strong>di</strong>cale nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> fare ricerca e nelle risorse<br />

necessarie per realizzarla.<br />

L'obiettivo primario della ricerca è stato quello <strong>di</strong> caratterizzare il Barolo DOCG<br />

verificando l'esistenza <strong>di</strong> eventuali <strong>di</strong>fferenze compositive e sensoriali riproducibili nel<br />

tempo ed ascrivibili alle aree <strong>di</strong> provenienza. Si è dato maggior peso alla capacità<br />

<strong>di</strong>scriminante del vino, inteso come risultato finale delle <strong>di</strong>verse variabili (ambientali,<br />

biologiche, umane) in gioco, anziché basarsi sugli effetti <strong>di</strong>stintivi generati da una<br />

variabile specifica (suoli, in<strong>di</strong>ci bioclimatici, parametri enologici, ecc.). Questa<br />

impostazione <strong>di</strong>fferenzia il progetto Barolo dalla maggior parte delle esperienze <strong>di</strong><br />

ricerca rivolte alla zonazione viticola.<br />

Le 15 zone stu<strong>di</strong>ate si presentano piuttosto omogenee nella loro attitu<strong>di</strong>ne a produrre<br />

il vino Barolo e, alla luce dei risultati ottenuti, appaiono più una sud<strong>di</strong>visione storicotra<strong>di</strong>zionale<br />

che una sud<strong>di</strong>visione produttiva. L’area relativamente ristretta, l’ambiente<br />

climatico poco <strong>di</strong>fferenziato, i caratteri pedologici dalle <strong>di</strong>fferenze poco pronunciate,<br />

l’unicità del vitigno e soprattutto una vinificazione condotta in modo rigorosamente<br />

confrontabile, consentono <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare al massimo due o tre “famiglie” o gruppi <strong>di</strong><br />

uve e vini.<br />

L'andamento climatico <strong>di</strong> ogni anno, cioé il fattore “annata”, ha un’importanza<br />

fondamentale nella realizzazione dei vini Barolo sia per gli aspetti termici, <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>azione<br />

solare e <strong>di</strong> pluviometria, che con<strong>di</strong>zionano lo sviluppo della coltura, sia per le influenze

<strong>LA</strong> <strong>ZONAZIONE</strong> <strong>DEL</strong> <strong>BAROLO</strong> 245<br />

che esercita sulla tecnica colturale. L'effetto annata rende poco apprezzabili le <strong>di</strong>fferenze<br />

ascrivibili ai siti sperimentali sulla base delle altre variabili in gioco. Da un anno all’altro il<br />

vino prodotto da una sottozona sperimentale ha mutato le proprie caratteristiche analitiche<br />

e sensoriali in maniera tale da fargli cambiare in molti casi la “famiglia” <strong>di</strong> appartenenza.<br />

Pertanto il numero troppo limitato <strong>di</strong> anni, tre, durante i quali si è svolta l’osservazione<br />

e la spiccata <strong>di</strong>fferenza fra le annate sconsigliano <strong>di</strong> trarre conclusioni definitive sul<br />

peso effettivo del fattore “annata”, evidenziato dall’interpretazione statistica.<br />

La spazializzazione del dato termico è stata condotta con strumenti <strong>di</strong> modellistica<br />

ormai datati – la geostatistica negli anni imme<strong>di</strong>atamente successivi allo stu<strong>di</strong>o ha<br />

compiuto progressi notevoli – e con pochi “punti” sul territorio per i quali si <strong>di</strong>spone <strong>di</strong><br />

serie storiche ampie e affidabili, essendo la maggior parte delle stazioni <strong>di</strong> rilevamento<br />

agrometeorologiche ancora abbastanza giovani.<br />

Il fattore pianta non è risultato avere effetti sensibili sulla variabilità delle uve e dei<br />

vini. La variabilità biologica, dovuta alla composizione sottovarietale del ‘Nebbiolo’<br />

ed alla <strong>di</strong>versità dei portinnesti utilizzati, è infatti tendenzialmente compensata dalle<br />

<strong>di</strong>fferenti pratiche colturali adottate in ciascun vigneto sperimentale.<br />

Anche i suoli, che presentano granulometrie piuttosto <strong>di</strong>fferenti e sono posti su<br />

esposizioni non omogenee, sembrano non avere una spiccata influenza su mosti e vini.<br />

In sostanza, nello stu<strong>di</strong>o in oggetto i vini prodotti dal medesimo vigneto sperimentale<br />

si collocano in gruppi <strong>di</strong>versi a seconda dell’annata. Tuttavia, si nota una <strong>di</strong>screta<br />

correlazione tra le caratteristiche tessiturali dei suoli dei vigneti stu<strong>di</strong>o e i gruppi<br />

in<strong>di</strong>viduati dalla cluster analysis dei dati sensoriali relativi ad una singola annata e<br />

quelli standar<strong>di</strong>zzati per i tre anni. Esiste quin<strong>di</strong> un effetto “suolo” su uve e vini, ma<br />

esso viene attenuato dagli altri fattori in gioco al punto tale da non risultare significativo<br />

in una elaborazione complessiva che cerchi <strong>di</strong> percepire la variabilità dell’areale sulla<br />

base della risposta <strong>di</strong>scriminante <strong>di</strong> mosti e vini.<br />

Si è giunti ad ipotizzare che le variabili ambientali (terreno, clima) e biologiche<br />

(pianta) abbiano un ruolo limitato rispetto alle variabili più strettamente legate alle scelte<br />

dell’uomo (gestione vigneto, vinificazione) nello spiegare la variabilità del vino Barolo.<br />

Semplicemente l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> una zona non può prescindere dal considerare il<br />

forte peso dell’interazione ambiente-uomo, ma questo pone sicuramente dei limiti ad<br />

un uso delle informazioni sin qui raccolte ed elaborate per un eventuale successivo uso<br />

ai fini <strong>di</strong> una zonazione. Da un lato non pare opportuno in<strong>di</strong>viduare delle zone sulla<br />

base <strong>di</strong> scelte umane che mutano nel tempo, dall’altro si hanno a <strong>di</strong>sposizione dei fattori<br />

più stabili quali il suolo e più omogenei quali il clima, che risultano avere un ruolo<br />

limitato nella caratterizzazione zonale del prodotto finale.<br />

È così più comprensibile la relativa omogeneità del vino Barolo sperimentale<br />

prodotto dall’areale oggetto dello stu<strong>di</strong>o, ma al tempo stesso si giustifica la variabilità<br />

del prodotto commerciale le cui caratteristiche possono venire grandemente influenzate<br />

dagli interventi dell’uomo, in vigneto e in cantina, capaci <strong>di</strong> esaltare le <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong><br />

comportamento dei <strong>di</strong>versi ambienti produttivi.

246<br />

ZONING OF <strong>BAROLO</strong> AREA<br />

Abstract<br />

An inter<strong>di</strong>sciplinary study for the characterization of Barolo zones has been carried out for<br />

three years, financed by the Piedmont Regional Government. Fifteen homogeneous zones have<br />

been selected. The main factor influencing the Barolo quality wines is the vintage, followed by<br />

the human choices.<br />

Bibliografia sommaria<br />

M. SOSTER, A. CELLINO<br />

AA.VV. – 2000 – Schede pedologiche, schede climatiche, schede enologiche e sensoriali e<br />

considerazioni conclusive. In: M. Soster, T. Trevisan (eds) Barolo. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o per la caratterizzazione<br />

del territorio, delle uve e dei vini dell’area <strong>di</strong> produzione. Quad. Regione Piemonte –<br />

Agricoltura, suppl. al n. 24, 101-192.<br />

Gerbi V., Zeppa G., Rolle L., Ubigli M., Alessandria F. – 2000 – Caratterizzazione delle<br />

produzioni vitivinicole del Barolo. Aspetti enologici e sensoriali. In: M. Soster, T. Trevisan<br />

(eds) Barolo. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o per la caratterizzazione del territorio, delle uve e dei vini dell’area <strong>di</strong><br />

produzione. Quad. Regione Piemonte – Agricoltura, suppl. al n. 24, 75-86.<br />

Gerbi V., Zeppa G., Rolle L., Boni I., Petrella F., Piazzi M., Spanna F., Schubert A.,<br />

Lovisolo C. – 2000 – Caratterizzazione delle produzioni vitivinicole del Barolo. Analisi<br />

statistica e valutazione delle interazioni tra i <strong>di</strong>versi aspetti considerati. In: M. Soster, T.<br />

Trevisan (eds) Barolo. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o per la caratterizzazione del territorio, delle uve e dei vini dell’area<br />

<strong>di</strong> produzione. Quad. Regione Piemonte – Agricoltura, suppl. al n. 24, 87-104.<br />

Mannini F., Argamante N. – 2000 – Caratterizzazione delle produzioni vitivinicole del<br />

Barolo. Ruolo del vitigno e del portinnesto. In: M. Soster, T. Trevisan (eds) Barolo. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o per<br />

la caratterizzazione del territorio, delle uve e dei vini dell’area <strong>di</strong> produzione. Quad. Regione<br />

Piemonte – Agricoltura, suppl. al n. 24, 55-64.<br />

Salan<strong>di</strong>n R., Petrella F., Piazzi M., Sciaccaluga M., Gribaudo L., Navone P., Boni I.,<br />

Vincenzino E. – 2000 – Caratterizzazione delle produzioni vitivinicole del Barolo. Aspetti<br />

pedologici. In: M. Soster, T. Trevisan (eds) Barolo. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o per la caratterizzazione del territorio, delle<br />

uve e dei vini dell’area <strong>di</strong> produzione. Quad. Regione Piemonte – Agricoltura, suppl. al n. 24, 15-34.<br />

Schubert A., Lovisolo C. – 2000 – Caratterizzazione delle produzioni vitivinicole del<br />

Barolo. Fasi fenologiche, sviluppo vegetativo e produzione del ‘Nebbiolo’. In: M. Soster, T.<br />

Trevisan (eds) Barolo. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o per la caratterizzazione del territorio, delle uve e dei vini dell’area<br />

<strong>di</strong> produzione. Quad. Regione Piemonte – Agricoltura, suppl. al n. 24, 65-74.<br />

Soster M., Cellino A. – 2000 – Il progetto <strong>di</strong> caratterizzazione delle produzioni vitivinicole<br />

dell’area del Barolo. In: M. Soster, T. Trevisan (eds) Barolo. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o per la caratterizzazione del<br />

territorio, delle uve e dei vini dell’area <strong>di</strong> produzione. Quad. Regione Piemonte – Agricoltura,<br />

suppl. al n. 24, 9-13.

<strong>LA</strong> <strong>ZONAZIONE</strong> <strong>DEL</strong> <strong>BAROLO</strong> 247<br />

Spanna F., Lovisetto M. – 2000 – Caratterizzazione delle produzioni vitivinicole del Barolo.<br />

Aspetti climatici. In: M. Soster, T. Trevisan (eds) Barolo. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o per la caratterizzazione del<br />

territorio, delle uve e dei vini dell’area <strong>di</strong> produzione. Quad. Regione Piemonte – Agricoltura,<br />

suppl. al n. 24, 35-54.