letture - Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Firenze

letture - Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Firenze

letture - Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Firenze

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

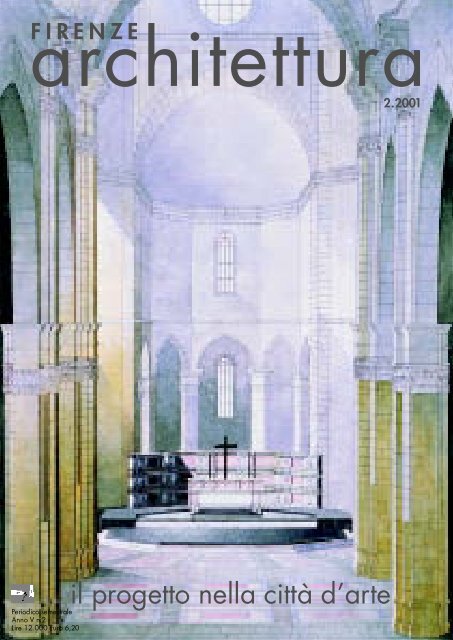

architettura<br />

F I R E N Z E<br />

2.2001<br />

il progetto nella città d’arte<br />

Perio<strong>di</strong>co semestrale<br />

Anno V n.2<br />

Lire 12.000 Euro 6,20

In copertina<br />

Progetto per la riorganizzazione<br />

del Presbiterio della Cattedrale <strong>di</strong> Santa Maria del Fiore a <strong>Firenze</strong>,<br />

prospettiva 1997<br />

Aldo Rossi<br />

con M. Kocher, F. Piattelli, scultore: B. Fresu<br />

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE DELL’ARCHITETTURA<br />

Direttore - Marco Bini - Sezione <strong>Architettura</strong> e Città - Gian Carlo Leoncilli Massi, Loris Macci, Piero Paoli, Alberto Baratelli, Giancarlo Bertolozzi,<br />

Andrea Del Bono, Paolo Galli, Bruno Gemignani, Alessandro Gioli, Marco Jo<strong>di</strong>ce, Maria Gabriella Pinagli, Mario Preti, Ulisse Tramonti, Antonella<br />

Cortesi, Renzo Marzocchi, Enrico Novelli, Valeria Orgera, Andrea Ricci - Sezione <strong>Architettura</strong> e Contesto - Roberto Maestro, Adolfo Natalini,<br />

Giancarlo Catal<strong>di</strong>, Stefano Chieffi, Benedetto Di Cristina, Gian Luigi Maffei, Guido Spezza, Virginia Stefanelli, Paolo Vaccaro, Fabrizio Arrigoni, Carlo<br />

Canepari, Gianni Cavallina, Pierfilippo Checchi, Piero Degl’Innocenti, Grazia Gobbi Sica, Carlo Mocenni, Paolo Puccetti - Sezione <strong>Architettura</strong> e<br />

Disegno - Marco Bini, Emma Mandelli, Maria Teresa Bartoli, Roberto Corazzi, Domenico Taddei, Barbara Aterini, Alessandro Bellini, Stefano Bertocci,<br />

Gilberto Campani, Marco Car<strong>di</strong>ni, Marco Jaff, Giovanni Pratesi, Enrico Puliti, Paola Puma, Michela Rossi, Marcello Scalzo, Marco Vannucchi -<br />

Sezione <strong>Architettura</strong> e Innovazione - Antonio D’Auria, Alberto Breschi, Roberto Berar<strong>di</strong>, Remo Buti, Giulio Mezzetti, Mauro Mugnai, Laura Andreini,<br />

Lorenzino Cremonini, Enzo Crestini, Paolo Iannone, Flaviano Maria Lorusso, Pierluigi Marcaccini, Marino Moretti, Vittorio Pannocchia, Marco Tamino<br />

- Sezione I luoghi dell’<strong>Architettura</strong> - Maria Grazia Eccheli, Fabrizio Rossi Pro<strong>di</strong>, Paolo Zermani, Francesco Collotti, Giacomo Pirazzoli - Laboratorio<br />

<strong>di</strong> rilievo - Mauro Giannini - Laboratorio fotografico - Edmondo Lisi - Centro <strong>di</strong> e<strong>di</strong>toria - Massimo Battista - Centro <strong>di</strong> documentazione - Laura<br />

Maria Velatta - Centro web - Roberto Corona - Operatore Tecnico - Franco Bovo - Segretario Amministrativo - Manola Lucchesi - Amministrazione<br />

contabile - Carletta Scano, Debora Cambi - Segreteria - Gioi Gonnella - Segreteria studenti - Grazia Poli<br />

architettura<br />

F I R E N Z E<br />

2.2001<br />

presentazione<br />

progetti e architetture<br />

il progetto nella città d’arte<br />

riflessi<br />

ere<strong>di</strong>tà del passato<br />

eventi<br />

<strong>letture</strong><br />

Progetto e città antica<br />

Marco Bini<br />

Adolfo Natalini e Fabrizio Natalini<br />

Ricostruzione <strong>di</strong> un isolato a Ferrara<br />

Valentina Baroncini<br />

Paolo Zermani, Siro Veri, Mauro Alpini<br />

Nuovo cimitero <strong>di</strong> Sansepolcro<br />

Andrea Volpe<br />

Fabrizio Rossi Pro<strong>di</strong><br />

Centro Incontri a <strong>Firenze</strong><br />

Fabio Capanni<br />

Alberto Breschi, Loris Macci, Sergio Mazzoni, Marco Sala, Luca Zevi, Bruno Zevi<br />

La stazione dell’Alta Velocità a <strong>Firenze</strong><br />

Clau<strong>di</strong>o Zanirato<br />

Maria Grazia Eccheli e Riccardo Campagnola<br />

Nuovo Museo Lapidario a Verona<br />

Francesco Collotti<br />

Aldo Rossi e Venezia<br />

Maria Grazia Eccheli<br />

Città e paesaggio, cicatrici della civiltà<br />

Roberto Berar<strong>di</strong><br />

Logge e/y lonjas, i luoghi del commercio nella storia della città<br />

Giancarlo Catal<strong>di</strong><br />

Progettare<br />

Sergio Givone<br />

Non si può migliorare la bellezza<br />

Vittorio Sgarbi<br />

1953: Michelucci, Gardella e Scarpa agli Uffizi “un lavoro <strong>di</strong> muratore”<br />

Fabio Fabbrizzi<br />

Modelli <strong>di</strong> luoghi teatrali per la <strong>Firenze</strong> dei Me<strong>di</strong>ci<br />

Luigi Zangheri<br />

a cura <strong>di</strong> Tomaso Monestiroli<br />

Perio<strong>di</strong>co semestrale del <strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong> Progettazione dell’<strong>Architettura</strong><br />

viale Gramsci, 42 <strong>Firenze</strong> tel. 055/20007222 fax. 055/20007236<br />

Anno V n. 2 Autorizzazione del Tribunale <strong>di</strong> <strong>Firenze</strong> n. 4725 del 25.09.1997<br />

Prezzo <strong>di</strong> un numero Lire 12.000 - Euro 6,20<br />

Direttore - Marco Bini<br />

Direttore responsabile - Marino Moretti<br />

Coor<strong>di</strong>namento comitato scientifico e redazione - Maria Grazia Eccheli<br />

Comitato scientifico - Maria Teresa Bartoli, Roberto Berar<strong>di</strong>, Giancarlo Catal<strong>di</strong>, Loris Macci, Adolfo Natalini, Paolo Zermani<br />

Capo redattore - Fabrizio Rossi Pro<strong>di</strong>,<br />

Redazione - Fabrizio Arrigoni, Fabio Capanni, Fabio Fabbrizzi, Giacomo Pirazzoli, Giorgio Ver<strong>di</strong>ani, Andrea Volpe, Clau<strong>di</strong>o Zanirato<br />

Info-grafica e Dtp - Massimo Battista<br />

Segretaria <strong>di</strong> redazione e amministrazione - Gioi Gonnella tel. 055/20007222 E-mail: proge<strong>di</strong>tor@prog.arch.unifi.it.<br />

Proprietà <strong>Università</strong> <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Firenze</strong> Progetto Grafico e Realizzazione Centro <strong>di</strong> E<strong>di</strong>toria <strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong> Progettazione dell’<strong>Architettura</strong><br />

Fotolito Saffe, Calenzano (FI) Finito <strong>di</strong> stampare nel <strong>di</strong>cembre 2001 da Arti Grafiche Giorgi & Gambi, viale Corsica, 41r <strong>Firenze</strong><br />

2<br />

6<br />

12<br />

20<br />

28<br />

36<br />

42<br />

58<br />

66<br />

76<br />

78<br />

80<br />

90<br />

94

Progetto e città antica<br />

Marco Bini<br />

Con questo numero <strong>di</strong> “<strong>Firenze</strong> <strong>Architettura</strong>”<br />

il <strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong> Progettazione<br />

dell’architettura intende promuovere la<br />

trattazione <strong>di</strong> argomenti, convergenti sul<br />

tema generale del progetto, che permettano,<br />

attraverso il confronto, una riconoscibilità<br />

<strong>di</strong> atteggiamenti, sia pure articolata<br />

per impostazioni culturali e metodologie<br />

<strong>di</strong>versificate.<br />

La compresenza all’interno del <strong>Dipartimento</strong><br />

<strong>di</strong> approcci <strong>di</strong>fferenti e pluralità <strong>di</strong><br />

interpretazioni sull’argomento, può ricomporsi<br />

così intorno ad un filo conduttore<br />

che metta in relazione fra loro le varie<br />

competenze, esaltandone la ricchezza e<br />

valorizzando le ricerche congruenti con le<br />

tematiche del <strong>di</strong>battito architettonico contemporaneo.<br />

Per facilitare i confronti fra metodologie e<br />

risultati si è scelto perciò <strong>di</strong> uscire con un<br />

numero riguardante il rapporto fra progetto<br />

architettonico e città d’arte.<br />

Prima <strong>di</strong> essere asse<strong>di</strong>ata e stravolta dalla<br />

conurbazione, la città antica era fortemente<br />

caratterizzata dal suo stesso limite<br />

fisico, le mura, che la contrapponevano al<br />

paesaggio naturale circostante. All’interno<br />

del perimetro fortificato era ben in<strong>di</strong>viduabile<br />

il rapporto tra tessuto e<strong>di</strong>lizio,<br />

quale insieme continuo <strong>di</strong> case d’abitazione<br />

nelle quali trovavano spazio botteghe<br />

e laboratori, ed emergenze architettoniche<br />

quali e<strong>di</strong>fici pubblici e privati più<br />

importanti. A partire dall’Ottocento il centro<br />

antico, specialmente nelle gran<strong>di</strong> città,<br />

non appare più circondato da un territorio<br />

a destinazione prevalentemente agricola,<br />

chiaramente contrapposto all’aggregato<br />

urbano, ma da un inse<strong>di</strong>amento continuo<br />

che rende <strong>di</strong>fficile se non impossibile la<br />

lettura della forma stessa della città. La<br />

<strong>di</strong>cotomia fra conurbazione esterna e città<br />

antica nasce soprattutto dalla loro <strong>di</strong>-<br />

2<br />

versa struttura; in questa contrapposizione,<br />

mentre la prima assume valenze<br />

sempre più marcate <strong>di</strong> provvisorietà, la<br />

seconda si configura come luogo deputato<br />

della permanenza, concepito come<br />

cosa duratura, da tramandarsi nel tempo,<br />

con la sua storia ed i suoi valori, con le<br />

sue forme e le sue architetture, che si relazionano<br />

fra loro e con l’ambiente, costituendo<br />

il “luogo” per eccellenza con cui<br />

deve confrontarsi l’architetto nel momento<br />

stesso in cui si attua il progetto.<br />

Giorgio Grassi, in un suo scritto del 1992,<br />

descrive il rapporto luogo/progetto in maniera<br />

estremamente chiara e convincente.<br />

“Dal punto <strong>di</strong> vista pratico - egli afferma<br />

- un progetto (per es. un e<strong>di</strong>ficio) è sempre<br />

e comunque una trasformazione <strong>di</strong><br />

ciò che esiste da prima (il luogo) e la relazione<br />

fra i due non può certo essere elusa.<br />

Dei due quello che ha già una forma<br />

(che ha già dato la sua risposta) è il luogo,<br />

quin<strong>di</strong>, teoricamente ma anche tecnicamente,<br />

è il progetto che si conforma al<br />

luogo. Ma dal punto <strong>di</strong> vista pratico in<br />

questo incontro si mo<strong>di</strong>fica altrettanto il<br />

luogo (il luogo assume una nuova forma).<br />

E questo vuol <strong>di</strong>re che quando facciamo<br />

un progetto noi in ogni caso progettiamo<br />

anche il suo luogo”.<br />

La forma finale è quin<strong>di</strong> il risultato <strong>di</strong> molte<br />

trasformazioni che hanno come conseguenza<br />

quella che Grassi chiama la<br />

“costruzione del luogo”. Il progetto entra<br />

così a far parte della storia dello spazio e,<br />

entrando a farne parte, prima la interpreta<br />

e successivamente la riscrive. Proprio<br />

per questo, tra la nozione <strong>di</strong> contesto e<br />

quella <strong>di</strong> architettura esiste una stretta relazione<br />

sia nel momento dell’analisi del<br />

costruito che nell’atto del progetto.<br />

L’immagine della città, <strong>di</strong> quella antica in<br />

particolare, non è solo determinata dai<br />

valori “assoluti” morfologico-spaziali della<br />

compagine urbana, ma anche e sostanzialmente<br />

dalle tante variabili che sono<br />

funzione del modello <strong>di</strong> vita e <strong>di</strong> pensiero<br />

che in quei luoghi e in quel determinato<br />

momento storico si svolge, esprimendo le<br />

contrad<strong>di</strong>zioni che ne hanno determinato<br />

il sistema d’uso.<br />

Per quanto finora detto, il progetto <strong>di</strong><br />

Adolfo Natalini per Ferrara qui presentato,<br />

può <strong>di</strong>rsi per certi versi emblematico.<br />

L’idea che sottende la proposta per il risarcimento<br />

<strong>di</strong> un isolato rimasto per decenni<br />

mutilato a causa <strong>degli</strong> ultimi tragici,<br />

se pur lontani nel tempo, eventi bellici, induce<br />

Valentina Baroncini a rintracciare<br />

nella modestia della città e nel suo essere<br />

“<strong>di</strong>messamente monumentale”, le linee<br />

guida del progetto. Qui più che altrove si<br />

avverte uno spirito locale che si concretizza<br />

in un senso <strong>di</strong> uniformità dei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

esecuzione dell’architettura, colti dall’autore<br />

per la misura e l’equilibrio che la città<br />

lascia percepire.<br />

L’irregolarità, pur nella simmetria della<br />

soluzione angolare, denuncia come per<br />

Natalini la città d’arte non debba essere<br />

letta come città ideale, <strong>di</strong>segnata in un<br />

unico stile, ma come sovrapposizione e<br />

compresenza <strong>di</strong> molteplici e <strong>di</strong>versi contributi,<br />

accomunati non da un linguaggio,<br />

ma da un comune tendere alla bellezza.<br />

Nella città attraversata da contrad<strong>di</strong>zioni<br />

<strong>di</strong> ogni tipo, sfrangiata, in cerca <strong>di</strong> nuove<br />

identità, si creano e si esprimono però le<br />

tensioni e i <strong>di</strong>sagi dell’organizzazione<br />

sociale, le problematiche dell’organizzazione<br />

economica: si concentrano ed amplificano<br />

le contrad<strong>di</strong>zioni e le <strong>di</strong>storsioni<br />

tra l’accresciuta mobilità e l’opposto desiderio<br />

<strong>di</strong> ra<strong>di</strong>camento, tra pianificazione<br />

ed or<strong>di</strong>namento da una parte e creazione<br />

dall’altra.<br />

Che il centro storico rappresenti l’identità<br />

dell’aggregato urbano è cosa su cui tutti<br />

concordano. Ma ben oltre va Pier Luigi<br />

Cervellati che nel suo volumetto La città<br />

bella afferma: “Con<strong>di</strong>visa è anche<br />

l’equazione che assimila la memoria della<br />

città storica alla memoria dell’uomo. Al<br />

pari dell’uomo, che quando perde la memoria<br />

impazzisce, il territorio - perdendo<br />

il centro storico, sostituito dall’e<strong>di</strong>lizia<br />

della periferia e destinato a funzioni improprie<br />

- <strong>di</strong>venta ciò che è <strong>di</strong>ventato: un<br />

luogo invivibile. Senza memoria anche il<br />

territorio impazzisce”.<br />

Proprio per questo il progetto <strong>di</strong>venta altalena<br />

fra memoria <strong>di</strong> tempi e luoghi <strong>di</strong>versi<br />

e speranza <strong>di</strong> una città migliore, e<br />

come afferma Natalini nel sul libro Sostituzioni<br />

“non esiste una città tutta antica e<br />

non esiste una città tutta nuova; la città<br />

storica è una straor<strong>di</strong>naria macchina del<br />

tempo capace <strong>di</strong> farci viaggiare nelle due<br />

<strong>di</strong>rezioni. Progettare in questi luoghi può<br />

provocare due <strong>di</strong>verse reazioni. La prima<br />

è un violento rifiuto nei confronti dell’accumulazione<br />

storica, una sorta <strong>di</strong> claustrofobia<br />

provocata dalla città, tutta (e più volte)<br />

costruita, un <strong>di</strong>sperato desiderio <strong>di</strong> uscirne<br />

fuori (dalla storia e dalla città) per imboccare<br />

le esaltanti (e rischiose) strade<br />

del progetto per contrapposizione. La seconda<br />

è un attacco <strong>di</strong> nostalgia per ciò<br />

che è stato, una specie <strong>di</strong> adesione sentimentale<br />

ai luoghi che porta a un progetto<br />

contestuale con tutti i rischi <strong>di</strong> un mimetismo<br />

e <strong>di</strong> una riproduzione”.<br />

Fra continuità e contrapposizione si colloca<br />

il progetto per la stazione dell’Alta Velocità<br />

a <strong>Firenze</strong> <strong>di</strong> Alberto Breschi e Loris<br />

Macci. Continuità nel <strong>di</strong>segnare una struttura<br />

forte e ra<strong>di</strong>cata nel contesto urbano,<br />

proponendo, alla ricerca <strong>di</strong> una nuova<br />

monumentalità, la stazione come moder-<br />

na porta della città: una sorta <strong>di</strong> traslazione<br />

nel tempo e nello spazio dell’opera del<br />

Gruppo Toscano. Contrapposizione nel<br />

proporre l’enigmatico monolite <strong>di</strong> viale<br />

Belfiore che, nella terza ipotesi progettuale,<br />

si rarefà “nell’immaterialità della sua<br />

proposta, che sembra invertire la solida<br />

oggettualità, <strong>di</strong> cui si compone, una città<br />

d’arte come <strong>Firenze</strong>”.<br />

Come già osservato il centro antico assume<br />

un preciso significato solo se colto nei<br />

suoi mutati rapporti con l’insieme della città<br />

e del territorio, in quanto parte che si<br />

caratterizza non solo per i valori storico<br />

culturali e le caratteristiche tipologiche e<br />

morfologiche, ma anche per motivi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne<br />

economico e sociale. In questo senso<br />

va quin<strong>di</strong> rivisto il ruolo essenziale che<br />

esso ricopre in rapporto alle <strong>di</strong>fferenti fasi<br />

<strong>di</strong> crescita della città, dalle espansioni<br />

sette-ottocentesche a quelle contemporanee,<br />

dando vita a quel processo <strong>di</strong> rinnovo<br />

del tessuto e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong> base, che partendo<br />

spesso dalle lottizzazioni me<strong>di</strong>evali,<br />

con aggregazioni e giustapposizioni<br />

ri<strong>di</strong>segna i fronti stradali.<br />

Una trasformazione questa che è resa<br />

possibile dalla duttilità dell’architettura ai<br />

cambiamenti nelle destinazioni d’uso:<br />

“una delle prerogative più importanti dell’architettura,<br />

e una delle più ammirevoli<br />

per chi sa intenderne il significato - afferma<br />

infatti Leonardo Benevolo in un suo<br />

scritto del lontano 1957 - è <strong>di</strong> non essere<br />

legata univocamente alla precisa funzione<br />

originaria, ma <strong>di</strong> contenere sempre un<br />

margine, più o meno vasto, per altre utilizzazioni.<br />

Si <strong>di</strong>rebbe che l’architetto, progettando<br />

un e<strong>di</strong>ficio, gli infonda una carica<br />

vitale più ampia <strong>di</strong> quel che occorre<br />

per le imme<strong>di</strong>ate necessità”.<br />

Ciò comporta una corrispondente possibilità<br />

<strong>di</strong> trasformazioni d’or<strong>di</strong>ne formale,<br />

che l’e<strong>di</strong>ficio sopporta senza perdere la<br />

sua in<strong>di</strong>vidualità e il suo carattere, in particolare<br />

quando l’architetto cerca <strong>di</strong> mantenere<br />

l’accordo fra le componenti figurative<br />

e funzionali.<br />

Il progetto <strong>di</strong> Maria Grazia Eccheli e Riccardo<br />

Campagnola per il Nuovo Museo<br />

Lapidario a Verona, qui presentato, prende<br />

forma confrontandosi appunto con la<br />

preesistenza dell’ex Convento <strong>di</strong> San<br />

Francesco. Le forme proposte si caratterizzano<br />

per similitu<strong>di</strong>ne con l’antico chiostro,<br />

ma anche per come si pongono nei<br />

confronti della città, restituendo a Verona,<br />

con le parole <strong>di</strong> Francesco Collotti “uno<br />

spazio unitario, porticato, destinato a riflettere<br />

sull’esperienza classica della città”.<br />

Nel progetto il portico si pone dunque<br />

come figura evocata ed elemento generatore<br />

<strong>di</strong> uno spazio oramai perduto nelle<br />

sue <strong>di</strong>mensioni originali; il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong>viene<br />

espressione dell’ultimo sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> un<br />

processo <strong>di</strong> accrescimento attuatosi gradualmente<br />

nel tempo e nello spazio, leggibile<br />

per fasi significative, dove è riscontrabile<br />

il mutamento delle correlazioni fra<br />

le parti dell’organismo architettonico e il<br />

tessuto urbano e territoriale.<br />

In questo senso il progetto <strong>di</strong> Paolo Zermani<br />

per il cimitero <strong>di</strong> Sansepolcro, illustrato<br />

nelle pagine della rivista, si confronta<br />

con le vicine mura cinquecentesche<br />

<strong>di</strong> Giuliano da San Gallo. Dagli<br />

elaborati grafici d’insieme, oltre che dal<br />

“frammento” già realizzato, è possibile<br />

leggere uno spazio rigorosamente simmetrico,<br />

imploso, quasi ad escludere<br />

ogni rapporto col territorio col quale si<br />

relazionerà invece la grande croce dell’ossario<br />

non ancora e<strong>di</strong>ficata.<br />

In un ambiente caratterizzato da importanti<br />

infrastrutture <strong>di</strong> recente realizzazione<br />

si colloca e si relaziona invece il Cen-<br />

3

tro Incontri costruito in un’area prossima<br />

al centro storico fiorentino, da Fabrizio<br />

Rossi Pro<strong>di</strong>. “La consistenza materica<br />

della pietra forte”, scrive Fabio Capanni<br />

presentando l’e<strong>di</strong>ficio, coniugandosi con<br />

“la trasparenza e la leggerezza della<br />

retrostante parete vetrata”, fa trasparire “il<br />

carattere sobrio, severo, razionale, rigoroso<br />

dell’opera”.<br />

I due interventi confermano come si debba<br />

considerare il centro storico non come<br />

“quartiere” particolare, ma come matrice<br />

<strong>di</strong> sviluppi urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi che necessariamente<br />

da quello traggono origine.<br />

Ne consegue che alla base dell’operatività<br />

dell’architetto non possono sussistere<br />

due <strong>di</strong>verse valutazioni: una per la città<br />

antica, l’altra per la città nuova, ma un<br />

unico orientamento desunto dallo stu<strong>di</strong>o<br />

attento delle preesistenze, come compresenza<br />

interattiva <strong>di</strong> più fasi formative,<br />

operativamente <strong>di</strong>versificate in rapporto<br />

alle situazioni ambientali.<br />

Nel suo scritto Fabio Fabbrizzi, all’interno<br />

della rubrica Ere<strong>di</strong>tà del passato, affronta<br />

il tema dell’intervento progettuale attuato<br />

in periodo post bellico all’interno <strong>di</strong> una<br />

struttura <strong>di</strong> valore architettonico assoluto<br />

per la città quale gli Uffizi, interessati da<br />

ristrutturazioni e rifacimenti affidati a tre<br />

autorevoli personalità quali Michelucci,<br />

Gardella e Scarpa. Ripercorrendo la storia<br />

dell’intervento Fabbrizzi sottolinea con<br />

quanta meticolosità il gruppo si sia posto<br />

<strong>di</strong> fronte al problema dell’interpretazione e<br />

della qualificazione dello spazio. Lo stesso<br />

Michelucci sottolineava come la progettazione<br />

avvenisse giorno per giorno in<br />

cantiere, <strong>di</strong>scutendo e verificando le ipotesi<br />

fatte, nel rispetto assoluto dell’ambiente<br />

da mo<strong>di</strong>ficare, in un processo <strong>di</strong> trasformazione<br />

dove l’opera dell’architetto “si <strong>di</strong>ffonde<br />

e si <strong>di</strong>sperde nella spazialità delle<br />

4<br />

sale <strong>di</strong> esposizione”.<br />

Il tema della “loggia”, significativo per la<br />

comprensione del conformarsi della città<br />

antica, è trattato nel saggio <strong>di</strong> Giancarlo<br />

Catal<strong>di</strong> che da conto dei primi risultati <strong>di</strong><br />

uno stu<strong>di</strong>o nato da comuni interessi con<br />

colleghi spagnoli. Partendo dalla messa a<br />

punto <strong>di</strong> definizioni e categorie, la ricerca<br />

intende rintracciare il senso del progetto<br />

quale continuo processo <strong>di</strong>alettico fra ideazione<br />

e realizzazione <strong>di</strong> queste particolari<br />

costruzioni, nello strutturarsi della forma<br />

urbana. Per far ciò l’autore prova a<br />

tracciare a gran<strong>di</strong> linee un profilo cronologico<br />

del processo <strong>di</strong> trasformazione <strong>di</strong><br />

questi tipi e<strong>di</strong>lizi, perio<strong>di</strong>zzabili convenzionalmente<br />

in quattro cicli <strong>di</strong> duecentocinquanta<br />

anni ciascuno, dall’anno Mille ai<br />

giorni nostri.<br />

Il lungo saggio <strong>di</strong> Roberto Berar<strong>di</strong> ci in<strong>di</strong>ca<br />

la strada da percorrere per ritrovare/<br />

salvaguardare la memoria dei luoghi e<br />

<strong>degli</strong> acca<strong>di</strong>menti (nello spazio e nel<br />

tempo). Grazie alla <strong>di</strong>fesa vigile e accurata<br />

della memoria dei fatti e delle cose e<br />

all’organizzazione dello spazio - egli <strong>di</strong>ce<br />

- “l’uomo può immaginare la propria immortalità<br />

e la memoria <strong>di</strong>venta sapienza,<br />

monito, virtù civile e cultura”. Spetta all’architetto<br />

quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> concerto con la comunità,<br />

il compito <strong>di</strong> definire quale possa<br />

essere lo spazio in cui si conservano le<br />

memorie del passato “nell’impasto inafferrabile<br />

del presente”, fatto <strong>di</strong> luoghi ed<br />

eventi.<br />

Poiché la confusione nei valori è grande<br />

in attesa che venga nel futuro chi in<strong>di</strong>chi<br />

con competenza quanto deve scomparire<br />

e quanto rimanere, Berar<strong>di</strong> si domanda<br />

se tutto debba essere salvato dall’oblio.<br />

Un quesito a cui cerca <strong>di</strong> dare una personale<br />

risposta proponendo all’attenzione<br />

del lettore quattro temi fiorentini che, se<br />

oppurtunamente risolti e portati a compimento,<br />

potrebbero arricchire la città <strong>di</strong> stimolanti<br />

interessi e “nuove avventure per<br />

l’architettura”.<br />

Alla memoria dei luoghi ed alla loro rivisitazione<br />

ci conducono gli splen<strong>di</strong><strong>di</strong> <strong>di</strong>segni<br />

<strong>di</strong> Aldo Rossi presentati da Maria Grazia<br />

Eccheli. I grafici sintetizzano e bene interpretano<br />

le originali modalità dell’autore <strong>di</strong><br />

rapportarsi con la città d’arte per eccellenza,<br />

Venezia: dai più lontani <strong>di</strong>segni per il<br />

Teatro del Mondo a quelli, più recenti, per<br />

la ricostruzione del Teatro La Fenice,<br />

dove è possibile rileggere “più che un’immagine,<br />

un ritratto <strong>di</strong> Venezia e della sua<br />

storia”.<br />

Chiudono questo numero della rivista<br />

due rubriche che <strong>di</strong>venteranno appuntamenti<br />

fissi.<br />

La prima, Riflessi, è destinata a raccogliere<br />

opinioni e pareri <strong>di</strong> uomini <strong>di</strong> cultura<br />

e personalità del mondo politico sui<br />

temi trattati <strong>di</strong> volta in volta, pareri che,<br />

per un auspicabile pluralismo, risulteranno<br />

talvolta contrapposti, e quin<strong>di</strong> non<br />

sempre con<strong>di</strong>visibili.<br />

La seconda rubrica, Eventi, intende presentare<br />

e recensire avvenimenti quali<br />

mostre, convegni, incontri, conferenze,<br />

significativi per il processo <strong>di</strong> trasformazione<br />

della città.<br />

<strong>Firenze</strong>, palazzo Rucellai<br />

foto Massimo Battista<br />

5

Adolfo Natalini e Fabrizio Natalini<br />

6<br />

Progetto:<br />

Natalini Architetti<br />

(Adolfo Natalini e Fabrizio Natalini)<br />

1989 - 1999<br />

con<br />

Donatella Bran<strong>di</strong>,<br />

Gaetano Martella,<br />

Nazario Scelsi<br />

Strutture e <strong>di</strong>rezione lavori:<br />

Giuliano Mezzadri<br />

General Contractor:<br />

SINTECO<br />

Foto:<br />

Alessandro Ciampi<br />

Ricostruzione <strong>di</strong> un isolato a Ferrara<br />

Valentina Baroncini 1<br />

Mi sono spesso chiesta che cosa decida<br />

il limite fra la bellezza, e la conseguente<br />

buona riuscita <strong>di</strong> un progetto,<br />

ed una sua possibile prevaricazione<br />

sull’esistente (specie quando si operi in<br />

un centro storico); quando, in architettura,<br />

sia giusta una certa “violenza”,<br />

che spesso ne contrad<strong>di</strong>stingue anche<br />

la forza, la potenza e la potenzialità futura,<br />

e quando, invece, il progetto risulti<br />

un’inutile ed assurda imposizione.<br />

A volte, progettando, si capisce <strong>di</strong> avere<br />

imboccato la “strada giusta” perché<br />

“tutto torna”, e il progetto, prima pensato<br />

astrattamente, si cala perfettamente<br />

e si autoverifica nel reale, pienamente<br />

rispondendogli.<br />

Altre volte, invece, si rimane imbrigliati<br />

da un’idea, o da un’astratta imposizione<br />

geometrica che a tavolino si è fatta<br />

per darsi delle regole e dei perché.<br />

Non sempre le posizioni più me<strong>di</strong>ate<br />

(ma forse anche più me<strong>di</strong>tate) e “morbide”,<br />

che smussano qualche angolo <strong>di</strong><br />

giovani ed integri ideali sono, <strong>di</strong> questi,<br />

meno forti (al contrario, a volte la vera<br />

forza sta proprio nella rinuncia).<br />

Il progetto <strong>di</strong> architettura, continuamente,<br />

contrappone l’ideale al reale, il<br />

regolare all’irregolare, il semplice al<br />

complesso. Vale <strong>di</strong> più l’uomo o valgono<br />

<strong>di</strong> più i suoi ideali, la realtà o l’idea?<br />

La risposta, a questo punto retorica, è<br />

sicuramente che l’uomo, proprio nella<br />

suo essere contingente ed imperfetto, è<br />

estremamente più ricco <strong>di</strong> risorse <strong>di</strong><br />

qualsiasi astratto ideale.<br />

L’architettura che traccia in astratto,<br />

senza poi confrontarsi ed articolarsi con<br />

la complessità del reale, quasi sempre<br />

sbaglia, e non è accettata dalla gente<br />

che avrebbe dovuto viverla, e che, invece,<br />

la spinge al degrado e alla “morte”.<br />

La “città d’arte” è, quasi sempre, città<br />

storica che vive <strong>di</strong> sovrapposizioni e <strong>di</strong><br />

linguaggi <strong>di</strong>versi e non del “segno” lasciato<br />

da un solo progettista.<br />

Persino l’Alberti, il primo, forse, a dare<br />

valore autonomo al progetto ed a svincolarlo<br />

dall’architettura costruita, era<br />

contrario a progettare un organismo<br />

urbano chiuso, definitivo, <strong>di</strong>fficile da<br />

mo<strong>di</strong>ficare.<br />

Le stesse città ideali del primo Rinascimento<br />

non si configurarono secondo<br />

schemi rigi<strong>di</strong>, ma si adattarono all’ambiente<br />

fisico, naturale od urbano, in cui<br />

erano inserite. In esse lo schema non<br />

era posto “a priori”, ma “a posteriori”.<br />

Il fatto che l’insieme potesse fornire<br />

un’impressione <strong>di</strong> regolarità era più importante<br />

che realizzare un insieme veramente<br />

regolare. Così era stato già per<br />

i Greci, che per i loro templi usarono<br />

correzioni ottiche e deformarono il reale<br />

a vantaggio della sua percezione da<br />

parte dell’uomo.<br />

L’importante era, cioè, l’uso della cosa<br />

da parte dell’uomo e non la cosa in sé.<br />

La perfezione assoluta, pur se continuamente<br />

cercata, perché ad un equilibrio<br />

sempre si tende, appartiene alle<br />

idee e non alle cose, ed è solo pericolosa<br />

ed inutilmente coercitiva se proposta<br />

come ideale <strong>di</strong> vita.<br />

Conosco da molti anni Adolfo Natalini<br />

(è stato relatore della mia tesi), ma non<br />

così bene da affermare con certezza (e<br />

presunzione) considerazioni in merito al<br />

suo percorso <strong>di</strong> architetto, considerazioni<br />

che faccio solo in modo deduttivo.<br />

Ritengo probabile, però, che qualcosa<br />

<strong>di</strong> ciò che qui sopra ho detto rispecchi<br />

un suo recente modo <strong>di</strong> pensare, maggiormente<br />

orientato verso la vita e l’uomo<br />

che non verso gran<strong>di</strong> ideali, nono-<br />

2<br />

7

stante questi abbiano, nel suo caso,<br />

prodotto idee e progetti sui quali molti<br />

architetti ancora stu<strong>di</strong>ano e ricercano.<br />

Della città <strong>di</strong> Ferrara, Natalini sembra essersi<br />

interessato proprio a quel suo essere<br />

modesta e “<strong>di</strong>messamente monumentale”,<br />

per usare parole <strong>di</strong> Vittorio<br />

Sgarbi, e, da buon toscano, vi ha colto<br />

ed intravisto una bellezza nei termini,<br />

oggi poco usati perché non appariscenti,<br />

<strong>di</strong> misura, equilibrio, mistero, silenzio.<br />

E, infatti, proprio nel mistero dei muri<br />

alti che chiudono giar<strong>di</strong>ni segreti, nel<br />

silenzio della nebbia che tutto omogeinizza,<br />

sta la bellezza <strong>di</strong> Ferrara. Città <strong>di</strong><br />

pianura, <strong>di</strong> questa vi si respirano i gran<strong>di</strong><br />

spazi ed i silenzi, la rarefazione che<br />

caratterizza l’avvicinarsi al mare, quasi<br />

le città somigliassero ai corsi d’acqua<br />

che le attraversano, che qui scorrono<br />

già lenti e piatti.<br />

Ferrara ha strade selciate in ciottoli <strong>di</strong><br />

fiume e case basse, gran<strong>di</strong> spazi ver<strong>di</strong><br />

ancora dentro le mura, erba davanti<br />

alle chiese.<br />

In Ferrara più che in altre città si avverte<br />

uno spirito locale, un’ideazione “pacata”,<br />

un senso <strong>di</strong> uniformità dei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

esecuzione dell’architettura, solo in<br />

parte dovuto alle in<strong>di</strong>cazioni del piano<br />

rinascimentale, che comincia a segnare<br />

le case con cornicioni in laterizio, a inserire<br />

angolari ed archi su porte e finestre<br />

in pietra d’Istria.<br />

Nell’ormai lontano 1989, data <strong>di</strong> inizio<br />

del progetto, ci si trovava davanti ad<br />

una ferita <strong>di</strong> guerra ancora aperta, oltretutto<br />

in un luogo anche visivamente vicino<br />

al Castello, lungo la prospettiva <strong>di</strong><br />

Corso Porta Reno.<br />

E forse l’in<strong>di</strong>cazione più evidente fu<br />

proprio quella del vuoto e dell’assenza.<br />

Essa già era emersa, infatti, sia in un<br />

8<br />

piano <strong>di</strong> ricostruzione che si avvalse<br />

anche della collaborazione <strong>di</strong> Giovanni<br />

Michelucci e <strong>di</strong> Luigi Vignali (purtroppo<br />

in parte realizzato, con risultati ancora<br />

visibili), che nel piano <strong>di</strong> Giorgio Trebbi<br />

del 1980, del quale, in parte, lo stu<strong>di</strong>o<br />

Natalini ha tenuto conto, svuotando<br />

l’angolo con una piazzetta.<br />

Questa, infatti, anche nella pavimentazione,<br />

decide <strong>di</strong> rimanere assenza, solo<br />

evocando tracce <strong>di</strong> preesistenze, senza<br />

ricostruirle.<br />

Natalini sembra, dunque, essere libero<br />

dalla rigi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> schemi geometrici; infatti,<br />

adatta e piega i suoi e<strong>di</strong>fici al tessuto<br />

storico della città, specie proprio<br />

nella torre che funge da snodo, e che,<br />

posta a segnalare l’incrocio delle strade,<br />

ne asseconda l’angolo senza forzarlo<br />

con l’ortogonalità.<br />

Nella terminazione del bell’e<strong>di</strong>ficio centrale<br />

dominante sugli altri, anche nella<br />

scelta della pietra bianca <strong>di</strong> rivestimento,<br />

così ricco <strong>di</strong> ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong> metafisica e <strong>di</strong><br />

italianità, è chiaro il richiamo al tema<br />

dell’angolo, importante a Ferrara (si<br />

pensi a Palazzo dei Diamanti), qui citazione<br />

sia del campanile della Cattedrale,<br />

che <strong>degli</strong> e<strong>di</strong>fici minori, dai cantonali<br />

spesso segnati con pietra d’Istria, secondo<br />

i piani <strong>di</strong> Biagio Rossetti.<br />

A questo proposito, interessante è ricordare<br />

l’interpretazione <strong>di</strong> Bruno Zevi;<br />

egli ci <strong>di</strong>ce come solo a Ferrara, malgrado<br />

un tracciato viario ortogonale,<br />

grazie a Rossetti si sia riusciti a dare<br />

una percezione <strong>di</strong>namica e non banale<br />

della città, accentuando le visioni d’angolo,<br />

specie in Palazzo Turchi <strong>di</strong> Bagno,<br />

opposto a Palazzo Diamanti, dove Rossetti<br />

ha avuto il coraggio <strong>di</strong> rinunciare a<br />

un fronte simmetrico inserendo una pilastrata<br />

angolare a doppie paraste so-<br />

3<br />

4<br />

9

10<br />

Pagine precedenti:<br />

1<br />

Ciclista ferrarese (schizzo <strong>di</strong> Adolfo Natalini)<br />

2<br />

Schizzo dell’angolo con “portator d’architetture”<br />

scultura <strong>di</strong> Roberto Barni (non realizzata)<br />

3<br />

Veduta assonometrica<br />

4<br />

Planivolumetrico: l’impianto planimetrico è<br />

articolato in tre parti, oltre la piazza: il palazzo,<br />

la casa e la torre<br />

5<br />

Veduta della piazza con la torre in angolo<br />

6<br />

Prospettiva sull’angolo con la piazzetta<br />

in primo piano<br />

7<br />

Veduta da Corso Porta Reno<br />

8<br />

Passaggio interno<br />

6<br />

7 8<br />

vrapposte per favorire la <strong>di</strong>namica della<br />

fruizione spaziale urbana.<br />

Analogamente, pure dopo avergli conferito<br />

il ruolo <strong>di</strong> protagonista nel progetto,<br />

alla base dell’e<strong>di</strong>ficio centrale Adolfo<br />

Natalini arricchisce continuamente la<br />

semplicità <strong>di</strong> schemi con eccezioni, e<br />

non esita a <strong>di</strong>segnare arconi irregolari al<br />

posto <strong>di</strong> ritmati portici. In questa e in altre<br />

volute “bizzarrie” presenti non solo<br />

in questa sua architettura, ma in altre<br />

sue (ad es. nelle sculture del Teatro della<br />

Compagnia a <strong>Firenze</strong>), egli sembra<br />

voler sottolineare come la città d’arte<br />

non si debba leggere quale città ideale,<br />

<strong>di</strong>segnata in un unico stile, ma come<br />

sovrapposizione e compresenza <strong>di</strong><br />

molteplici e <strong>di</strong>versi contributi, accomunati<br />

non da un linguaggio, ma da un<br />

comune tendere, anche se in mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi,<br />

alla bellezza.<br />

Ecco, allora, il lieve seguire la mancata<br />

ortogonalità dei tracciati esistenti, che<br />

non viene certo notato dalla gente che<br />

davanti transita a pie<strong>di</strong> o in bicicletta<br />

(come già si legge nelle prospettive <strong>di</strong>segnate,<br />

sempre “abitate”, a testimoniare<br />

la scelta <strong>di</strong> un’architettura, che si<br />

completa con l’uomo), a <strong>di</strong>mostrare<br />

che quello che davvero importa non è la<br />

cosa, ma l’uomo, l’uso che questi ne fa.<br />

Molto interessante è, dunque, l’impianto<br />

planimetrico, articolato in tre fabbricati;<br />

Natalini progetta, infatti, un brano<br />

<strong>di</strong> città: la piazza, il palazzo, la casa e la<br />

torre; abilmente stacca il nuovo dall’esistente<br />

grazie a due piccole corti interne<br />

(una <strong>di</strong> esse è una rampa per i<br />

garages interrati), pur progettando in<br />

una continuità storica <strong>di</strong> materiali e<br />

spazi, ed in piena sintonia con la città <strong>di</strong><br />

Ferrara, fatta anch’essa <strong>di</strong> rigorosi e<strong>di</strong>fici<br />

<strong>di</strong> mattoni e pietra (si notino, fra l’al-<br />

tro, seconda bizzarria, le finestre “accecate”<br />

dalla pietra bianca del palazzotto<br />

su via Corso Porta Reno, memoria delle<br />

stratificazioni della città storica).<br />

L’attuazione del progetto si è trascinata<br />

per <strong>di</strong>eci anni, attraverso faticose vicissitu<strong>di</strong>ni;<br />

infine, esso è stato costruito<br />

già invecchiato, dopo due passaggi <strong>di</strong><br />

proprietà, ed internamente mo<strong>di</strong>ficato<br />

dall’ultimo proprietario – costruttore,<br />

che ha invertito la destinazione <strong>degli</strong><br />

spazi a uffici e residenze (nel palazzotto<br />

vi sono ora uffici, nei duplex <strong>di</strong> via Ragno<br />

appartamenti normali, nella torre<br />

centrale un appartamento con attico).<br />

Nel racconto dello stesso Natalini, mi<br />

ha colpita il suo <strong>di</strong>re “… è nuovo, ma<br />

sembra già molto usato”.<br />

Non ho mai creduto nei progetti “intoccabili”,<br />

ma nell’architettura che resista<br />

al tempo e alle trasformazioni. Forse<br />

l’architettura non appartiene affatto al<br />

primo progetto dal quale nasce, in questo<br />

ed in moltissimi altri casi già “invecchiato”<br />

nel momento della costruzione,<br />

ma è <strong>di</strong> chi la usa, o <strong>di</strong> chi, comunque,<br />

anche percettivamente, ne fruisce.<br />

E negli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> Natalini, proprio anche<br />

nei rami che sporgono contro il cielo<br />

dalla torre già trasformata in altana, la<br />

vita sembra esservisi bene attaccata.<br />

11

Paolo Zermani, Siro Veri, Mauro Alpini<br />

12<br />

Progetto :<br />

Paolo Zermani<br />

Siro Veri<br />

Mauro Alpini<br />

1997-2000<br />

con<br />

Tomohiro Takao<br />

Giovanna Maini<br />

Foto:<br />

Mauro Davoli<br />

Andrea Volpe<br />

Nuovo cimitero <strong>di</strong> Sansepolcro<br />

Andrea Volpe<br />

Accade talvolta che il processo <strong>di</strong> trasformazione<br />

dell’idea in fabbrica per<br />

varie ragioni si interrompa e l’opera,<br />

costruita per gra<strong>di</strong>, per lotti, per sta<strong>di</strong><br />

successivi perda la capacità <strong>di</strong> comunicarci<br />

il senso dell’intero progetto<br />

come se uno stato <strong>di</strong> afasia perdurasse<br />

fino alla fine dei lavori.<br />

Questo non è il caso del nuovo cimitero<br />

<strong>di</strong> Sansepolcro progettato da Paolo<br />

Zermani. Il corpo <strong>di</strong> fabbrica appena<br />

terminato è poco più <strong>di</strong> un frammento<br />

dell’intero complesso. Un frammento<br />

che può essere letto ambiguamente<br />

come vestigia <strong>di</strong> un’architettura remota<br />

o come rovina archeologica <strong>di</strong> un<br />

progetto più vasto che ancora deve<br />

essere trasformato in materia. Forse<br />

questa ambiguità è insita nel processo<br />

stesso <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> un tempio del<br />

tempo, 1 luogo dove si cristallizza per<br />

l’eternità l’attimo <strong>di</strong> passaggio fra la<br />

vita e la morte. O forse, più semplicemente,<br />

costituisce il necessario in<strong>di</strong>ce<br />

per misurare la bontà dell’opera <strong>di</strong> architettura,<br />

sospesa, per così <strong>di</strong>re, in<br />

uno stato <strong>di</strong> atemporalità, <strong>di</strong> possibilità<br />

interpretative.<br />

È dunque una porzione <strong>di</strong> una cinta<br />

muraria, un bastione che protegge il riposo<br />

dei morti dalla chiassosa contemporaneità<br />

quello che appare al visitatore<br />

che giunge nel paese natale <strong>di</strong><br />

Piero della Francesca.<br />

Il paesaggio della Valtiberina è ancora<br />

simile a quello descritto da Plinio il<br />

Giovane e da Piero. Fondale magnifico<br />

dove l’enigma della comunione delle<br />

vicende umane e della manifestazione<br />

<strong>di</strong>vina si rinnova senza soluzione <strong>di</strong><br />

continuità. Certo alcune scorie lo corrompono.<br />

Supermercati, anonimi condomini,<br />

e<strong>di</strong>lizia volgare circondano<br />

l’antico borgo. Ma paradossalmente il<br />

rumore della vita fortifica le ragioni <strong>di</strong><br />

un’architettura che intende ridefinire<br />

l’orizzonte.<br />

Il progetto prevede <strong>di</strong> cingere parzialmente<br />

il vecchio cimitero ottocentesco<br />

posto fra la città e la collina, poco fuori<br />

da Porta Fiorentina. Una maglia quadrata<br />

regola la <strong>di</strong>sposizione dei corpi<br />

<strong>di</strong> fabbrica e dei campi <strong>di</strong> inumazione<br />

contenendo la rotazione del manufatto<br />

esistente. Il corpo perimetrale ospita i<br />

loculi ed è costituito da una gradonatura<br />

in mattoni che assorbe le <strong>di</strong>fferenze<br />

<strong>di</strong> quota.<br />

Dall’esterno il nuovo cimitero si configura<br />

dunque come un basamento,<br />

come una sostruzione emersa <strong>di</strong> una<br />

grande architettura incompiuta. Tornano<br />

alla mente le parole <strong>di</strong> Aldo Rossi a<br />

proposito dell’analogia fra la morte e le<br />

cose non finite, abbandonate, non risolte<br />

ma capaci <strong>di</strong> promettere molteplici<br />

interpretazioni <strong>di</strong> potenzialità.<br />

Questa possente fondazione sorregge<br />

la grande croce dell’ossario, “luogo<br />

d’aria, sospeso fra cielo e terra (…) un<br />

volume privo <strong>di</strong> ermetiche chiusure,<br />

uno spazio filtrante senza serramenti<br />

né pareti…”, 2 leggera passeggiata sospesa<br />

che si affaccia sulla città dei<br />

vivi, poggiata sulle mura della città dei<br />

morti. Mura che ospitano camminamenti<br />

in quota, come nelle vicine fortificazioni<br />

cinquecentesche <strong>di</strong> Giuliano<br />

da Sangallo, mura silenti su cui giace il<br />

simbolo del martirio, simbolo paradossalmente<br />

leggero come quello sollevato<br />

senza il minimo sforzo da un giovane<br />

nella pierfrancescana Storia della<br />

Vera Croce in San Francesco ad Arezzo.<br />

Simbolo che si fa monumento.<br />

Solo un frammento <strong>di</strong> questo com-<br />

13

Pagina precedente:<br />

1<br />

Veduta esterna dell’angolo Nord<br />

2<br />

Giuliano da Sangallo, Fortezza Me<strong>di</strong>cea<br />

<strong>di</strong> Sansepolcro, 1500<br />

3<br />

Piero della Francesca,<br />

Polittico della Madonna della Misericor<strong>di</strong>a, 1445-55<br />

Museo Civico <strong>di</strong> Sansepolcro,<br />

particolare della predella<br />

(foto Scala <strong>Firenze</strong>)<br />

4<br />

Piero della Francesca,<br />

Resurrezione, 1460-70<br />

Museo Civico <strong>di</strong> Sansepolcro<br />

(foto Scala <strong>Firenze</strong>)<br />

5<br />

Veduta esterna del nuovo Cimitero<br />

Pagine successive:<br />

6 - 7<br />

Piante del primo e terzo livello<br />

8<br />

Il nuovo cimitero in relazione al centro storico<br />

<strong>di</strong> Sansepolcro<br />

9<br />

Veduta dei colombari<br />

10<br />

Piero della Francesca,<br />

Storie della Vera Croce, 1460-70<br />

Chiesa <strong>di</strong> San Francesco, Arezzo particolare<br />

(foto Scala <strong>Firenze</strong>)<br />

11<br />

Cimitero <strong>di</strong> Sansepolcro plastico<br />

12<br />

Cimitero <strong>di</strong> Sansepolcro<br />

campo <strong>di</strong> inumazione e colombari<br />

14<br />

2 3 4<br />

5<br />

15

6 7<br />

8<br />

16<br />

plesso <strong>di</strong>segno è stato realizzato ma<br />

già ne compren<strong>di</strong>amo la necessità. Il<br />

frammento <strong>di</strong> architettura è in grado <strong>di</strong><br />

sostenere il peso della collina retrostante,<br />

se visto dall’esterno, il peso del<br />

cielo se visto dall’interno. Il corpo <strong>di</strong><br />

fabbrica piegato ad angolo retto stabilisce<br />

un principio compositivo, detta<br />

una regola, seleziona ciò che deve entrare<br />

nello spazio del silenzio da ciò<br />

che deve rimanere fuori.<br />

Dicevamo in precedenza delle possibilità<br />

<strong>di</strong> interpretazione offerte dalle cose<br />

lasciate incompiute, come cristallizzate<br />

nell’attesa del loro completamento.<br />

È dunque senza paura che poggiamo<br />

sulla sostruzione incompleta il peso <strong>di</strong><br />

altre immagini pierfrancescane.<br />

Il polittico della Madonna della Misericor<strong>di</strong>a<br />

e la Resurrezione, conservate<br />

nel Museo Civico <strong>di</strong> Sansepolcro,<br />

sono due opere assolutamente <strong>di</strong>verse<br />

<strong>di</strong>pinte da Piero a venti anni <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza<br />

l’una dall’altra. Ma è curioso notare<br />

che descrivono una medesima architettura.<br />

Un sepolcro, che compare<br />

quasi inalterato nella predella del Polittico<br />

e nell’affresco. Un sacello, sagomato<br />

come un pie<strong>di</strong>stallo <strong>di</strong> colonna,<br />

con cimasa, dado e basamento, su cui<br />

piangono le Marie, su cui il Cristo poggia<br />

il pesante enigma della resurrezione.<br />

Due piccole architetture, due pie<strong>di</strong>stalli<br />

che analogamente al nuovo cimitero<br />

sostengono il peso del paesaggio,<br />

del dolore della per<strong>di</strong>ta, del sonno dei<br />

morti, della speranza.<br />

Ci piace pensare che anche a posteriori,<br />

guidato dal caso il senso delle<br />

cose torni a ricomporsi, come in gioco<br />

<strong>di</strong> bimbo quando si costruiscono storie<br />

<strong>di</strong>verse partendo dalle medesime<br />

figure.<br />

17

10 11<br />

Ma compiremmo un errore se riduces- 12<br />

simo l’esperienza <strong>di</strong> questa architettura<br />

ad una storia che contiene altre storie<br />

ed altre ancora, come fondali <strong>di</strong> una<br />

scena teatrale che si svelano atto<br />

dopo atto.<br />

In realtà è al puro dato fattuale che bisogna<br />

ricondurre la nostra riflessione e<br />

non ci importa misurare quanto grande<br />

sia l’ampiezza del frammento e la <strong>di</strong>stanza<br />

che separa questo dal completamento<br />

dell’opera: è stata costruita<br />

un’architettura e, cosa rara oggi, <strong>di</strong>ce<br />

già tutto <strong>di</strong> sé.<br />

1 Paul Valery, Il cimitero marino, in Il cimitero marino<br />

e altre poesie, Tea, Milano, 1995<br />

2 Paolo Zermani, Cimitero <strong>di</strong> Sansepolcro, in “Paolo<br />

Zermani costruzioni e progetti”, collana Documenti<br />

d’architettura, Electa, Milano, 1999<br />

18<br />

19

Fabrizio Rossi Pro<strong>di</strong><br />

20<br />

Progetto:<br />

Fabrizio Rossi Pro<strong>di</strong><br />

Francesco Re<br />

Fabio Terrosi<br />

1998-2000<br />

con<br />

Alfonso Stocchetti, Giacomo Pirazzoli,<br />

Marco Zucconi, Riccardo Gaggi<br />

Impianti:<br />

Techniconsult <strong>Firenze</strong> s.r.l.<br />

Opere a verde:<br />

Giovanni Sanesi<br />

Strutture:<br />

Alessandra Adorno, Mariella Morgantini<br />

Sistemazioni esterne:<br />

Giuseppe Carone, Simone Zanaga<br />

Foto:<br />

Alessandro Ciampi<br />

Centro Incontri a <strong>Firenze</strong><br />

Fabio Capanni<br />

Il Centro Incontri <strong>di</strong> <strong>Firenze</strong>, realizzato<br />

da Fabrizio Rossi Pro<strong>di</strong>, sorge nell’ambito<br />

<strong>degli</strong> interventi progettati per il<br />

Grande Giubileo del 2000.<br />

Si tratta <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio destinato ad accoglienza,<br />

informazione ed incontri,<br />

comprendente alcune sale riunione,<br />

uffici, un bar, una segreteria e altre funzioni<br />

accessorie.<br />

Sorge in un’area prossima al centro<br />

storico, ancora sostenuta dalla vicina<br />

presenza dei monumenti citta<strong>di</strong>ni, ma<br />

già contaminata dall’aggressione della<br />

periferia e dalle gran<strong>di</strong> infrastrutture;<br />

un’area <strong>di</strong> limite, apparentemente, ma<br />

che in realtà, del limite, mette in crisi la<br />

definizione stessa.<br />

Qui la città sfuma in una soglia sfuggente,<br />

introducendo una <strong>di</strong>ffusione illimite<br />

che fagocita, nel vortice della sua<br />

indeterminatezza, le figure e le misure<br />

stratificate nelle pietre della città antica,<br />

<strong>di</strong>storcendo i rapporti consolidati che<br />

sostengono la struttura del paesaggio.<br />

Il Vasari, intuendo l’inscin<strong>di</strong>bile rapporto<br />

fra l’architettura dei monumenti ed il<br />

territorio circostante, già sottolineava<br />

come la cupola <strong>di</strong> S. Maria del Fiore del<br />

Brunelleschi fosse elemento or<strong>di</strong>natore<br />

e riferimento assoluto <strong>di</strong> quella sezione<br />

<strong>di</strong> paesaggio, “veggendosi ella estollere<br />

in tant’altezza, che i monti intorno a<br />

Fiorenza paiono simili a lei”.<br />

Ad alcuni secoli <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza, le mutazioni<br />

introdotte dalle stagioni più recenti,<br />

hanno alterato un equilibrio consolidato,<br />

occultato i riferimenti certi, sovvertito<br />

le misure acquisite, instaurando una<br />

nuova con<strong>di</strong>zione dove la scala del monumento<br />

si confonde con la scala delle<br />

gran<strong>di</strong> infrastrutture e il coacervo e<strong>di</strong>lizio<br />

delle periferie urbane si sovrappone<br />

alle regole <strong>di</strong> lunga durata.<br />

Rossi Pro<strong>di</strong>, nel Centro Incontri <strong>di</strong> <strong>Firenze</strong>,<br />

affronta una nuova frontiera del<br />

progetto d’architettura, lungo il cui<br />

profilo, peraltro <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile definizione,<br />

la lettura e la permanenza dei caratteri<br />

della città storica si ibridano con la<br />

presenza <strong>di</strong> una nuova <strong>di</strong>mensione urbana,<br />

all’interno della quale, l’invadenza<br />

del vicino viadotto o dell’asse autostradale,<br />

investe una scala territoriale<br />

che sottende una nuova struttura <strong>di</strong><br />

paesaggio.<br />

Gli strumenti canonici della <strong>di</strong>sciplina<br />

compositiva vengono qui piegati in un<br />

processo teso a revisionare le possibilità<br />

del progetto d’architettura, in un<br />

intenso confronto con il nuovo stato<br />

delle cose.<br />

Ne risulta una composizione che, raccolte<br />

le sollecitazioni contrad<strong>di</strong>ttorie<br />

del contesto, introietta le figure della<br />

città, le rielabora in una <strong>di</strong>mensione<br />

evolutiva contaminata da nuove misure<br />

e le ripropone come espressione <strong>di</strong><br />

un patrimonio persistente, mai esausto<br />

nella sua forza generatrice: il portico,<br />

riletto nella sua essenza <strong>di</strong> filtro, <strong>di</strong><br />

vestibolo, <strong>di</strong> luogo <strong>di</strong> sosta, trascende<br />

la sua vocazione a ricalcare il profilo <strong>di</strong><br />

spazi urbani conclusi e governati da<br />

un or<strong>di</strong>ne evidente e, coraggiosamente,<br />

si apre ad accogliere un orizzonte<br />

incerto, un panorama instabile e <strong>di</strong>fficile<br />

da trattenere.<br />

Il ritmo cadenzato dei pilastri non sostanzia<br />

la tri<strong>di</strong>mensionalità <strong>di</strong> uno spazio<br />

prospettico ma, mantenuta la sua<br />

essenza <strong>di</strong> elemento or<strong>di</strong>natore, trasfigura<br />

la sua presenza fino ad assumere<br />

la definizione <strong>di</strong> cornice bi<strong>di</strong>mensionale<br />

che regima i ritmi convulsi della periferia<br />

in una sequenza <strong>di</strong> scansioni <strong>di</strong><br />

paesaggio.<br />

21

2<br />

22<br />

La mutevolezza e l’indeterminatezza <strong>di</strong><br />

quell’orizzonte instaurano una contrapposizione<br />

<strong>di</strong>alettica con le <strong>di</strong>mensioni<br />

certe dei pilastri, ne oltrepassano<br />

la consistenza aerea, e vanno a riflettersi<br />

nella parete vetrata retrostante,<br />

scompaginandone la struttura.<br />

In quel riflesso cangiante si condensa<br />

un’immagine che è sintesi <strong>degli</strong> elementi<br />

del paesaggio, trasfigurazione<br />

consapevole nella quale si agglutinano<br />

le misure della città storica e l’inafferrabilità<br />

dei nuovi ritmi contemporanei.<br />

Come i portici brunelleschiani dell’Ospedale<br />

<strong>degli</strong> Innocenti qualificano<br />

l’intero spazio <strong>di</strong> Piazza SS. Annunziata,<br />

configurandosi come una presenza<br />

amichevole che invita alla sosta, così<br />

la sequenza ombreggiata dello spazio<br />

porticato del nuovo e<strong>di</strong>ficio appare<br />

presenza conosciuta ed insieme ine<strong>di</strong>ta,<br />

che stempera le contrad<strong>di</strong>zioni del<br />

paesaggio e annuncia al viaggiatore la<br />

presenza della città.<br />

Il carattere sobrio, severo, razionale,<br />

rigoroso, dell’architettura fiorentina,<br />

traspare dalle maglie serrate del progetto,<br />

eppur si arricchisce, senza peraltro<br />

svilire la sua sostanza più recon<strong>di</strong>ta,<br />

<strong>di</strong> nuove suggestioni che ne mutano<br />

l’essenza.<br />

L’opacità e la consistenza materica<br />

della pietra forte si coniugano con la<br />

trasparenza e la leggerezza della retrostante<br />

parete vetrata, il legno, complemento<br />

strutturale, sostanzia una costruttività<br />

insistentemente sottolineata<br />

ma altresì minacciata da un evidente<br />

processo <strong>di</strong> scomposizione.<br />

Le relazioni fra l’architettura la città ed<br />

il paesaggio si serrano in una articolata<br />

<strong>di</strong>alettica che rende conto dei caratteri<br />

permanenti della città stessa ma an-<br />

4<br />

23

5<br />

6 che delle sue successive deformazioni,<br />

<strong>di</strong> tracce antiche e <strong>di</strong> nuove ferite,<br />

assumendo la tensione <strong>di</strong> un precipita-<br />

7<br />

<strong>di</strong>segni15.PMK<br />

to all’interno del quale condensano le<br />

contrad<strong>di</strong>ttorie misure che tutt’oggi<br />

sostengono la struttura <strong>di</strong> un sistema<br />

densamente stratificato.<br />

Elemento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione fra l’architettura<br />

della città e il magma e<strong>di</strong>ficatorio che<br />

insistentemente la accerchia, punto <strong>di</strong><br />

giunzione fra caratteri stratificati e nuove<br />

misure, il Centro Incontri <strong>di</strong> <strong>Firenze</strong><br />

è, forse, un coraggioso tentativo <strong>di</strong> accettare<br />

l’estraniamento della periferia e<br />

l’invadenza delle gran<strong>di</strong> infrastrutture<br />

che attanagliano tutte le città contemporanee<br />

come un valore sostanziale <strong>di</strong><br />

una nuova identità, possibilmente da<br />

leggere in positivo, comunque da governare<br />

e misurare attraverso la <strong>di</strong>fficile<br />

interpretazione <strong>degli</strong> strumenti del progetto<br />

d’architettura.<br />

24<br />

Pagine precedenti:<br />

1<br />

Veduta del portico<br />

2<br />

Veduta dell’area <strong>di</strong> progetto<br />

3<br />

Il portico e l’e<strong>di</strong>ficio<br />

4<br />

L’e<strong>di</strong>ficio verso la città<br />

5<br />

Sezione trasversale, piano terra e piano primo<br />

6<br />

Scorcio del fronte principale<br />

7<br />

Interno del portico<br />

Pagine successive:<br />

8<br />

Il fronte principale verso il parco<br />

25

Alberto Breschi, Loris Macci,<br />

Sergio Mazzoni, Marco Sala, Luca Zevi, Bruno Zevi<br />

28<br />

Progetto Piano Guida e prima soluzione:<br />

Alberto Breschi, Loris Macci,<br />

Sergio Mazzoni, Marco Sala, Luca Zevi,<br />

Consulente:<br />

Bruno Zevi<br />

con<br />

Flaviano Maria Lorusso, Eugenio Martera,<br />

Carlo Ban<strong>di</strong>ni, Lucia Ceccherini Nelli,<br />

Tommaso Brilli, Francesco Stolzuoli,<br />

Matteo Zetti, Milena Polacco<br />

Modelli:<br />

Carlo Gasperini, Andrea Biosa<br />

Consulenza opere <strong>di</strong> ingegneria<br />

Enrico Manzini<br />

Consulenza geologica e geomeccanica:<br />

I.G.A. Consulting s.r.l.<br />

1998<br />

Seconda e terza soluzione:<br />

con<br />

gruppo Transit Design<br />

ITALFERR spa<br />

1999-2000<br />

La stazione dell’Alta Velocità a <strong>Firenze</strong><br />

Clau<strong>di</strong>o Zanirato<br />

L’esperienza dell’arrivo in treno a <strong>Firenze</strong><br />

affascina perché si avverte la<br />

precisa sensazione dell’ingresso in città:<br />

i profili dei suoi monumenti più riconoscibili<br />

<strong>di</strong>ventano via, via più dettagliati<br />

ed uscendo dalla stazione si è<br />

subito immersi nella storicità della sua<br />

costruzione. Anche per questo, il rapporto<br />

che esiste tra <strong>Firenze</strong> e la sua<br />

stazione principale, si è connotato da<br />

sempre <strong>di</strong> una particolare felicità, per<br />

quella capacità <strong>di</strong> confrontarsi e riflettersi<br />

allo stesso tempo tra manufatti <strong>di</strong><br />

“carattere”.<br />

Il fatto d’essere stazione <strong>di</strong> testa consente,<br />

è vero, una collocazione più<br />

ravvicinata con il tessuto consolidato<br />

della città, ma in questo caso si arriva<br />

quasi a penetrarlo e <strong>di</strong>ventarne parte<br />

integrante: un potenziale urbano che il<br />

Gruppo Fiorentino ha saputo adeguatamente<br />

sfruttare, interpretando la galleria<br />

principale come una strada interna,<br />

che collega due parti <strong>di</strong> città, tanto<br />

da poter essere utilizzata anche solo<br />

per attraversamenti citta<strong>di</strong>ni; così i<br />

flussi dei viaggiatori si confondono da<br />

subito con quelli della città pulsante.<br />

Il legame stretto tra stazione e città<br />

storica ha indotto i progettisti ad ipotizzare<br />

un ine<strong>di</strong>to <strong>di</strong>alogo tra realtà architettoniche<br />

comunque <strong>di</strong>fferenti:<br />

così, alla verticalità del campanile, dell’abside<br />

e delle guglie della chiesa <strong>di</strong><br />

Santa Maria Novella si contrappone<br />

l’orizzontalità della facciata della testata<br />

della stazione, rimarcata da fasce<br />

lineari <strong>di</strong> pietra e dalla <strong>di</strong>namicità<br />

della scalinata; la scelta costruttiva<br />

dello stesso materiale, la pietraforte,<br />

istituisce un amalgama cromatico e<br />

tattile senza soluzione <strong>di</strong> continuità,<br />

che sembra annullare le <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong><br />

tempo; alle vetrate gotiche intagliate<br />

nella compattezza della muratura fa<br />

eco la cascata <strong>di</strong> luce che attraversa<br />

con unicità la stazione, rinnovando lo<br />

stesso stupore e rievocando l’innesto<br />

<strong>di</strong> una porta nello spessore delle mura<br />

citta<strong>di</strong>ne.<br />

La “misurata” monumentalità della<br />

stazione <strong>di</strong> S.M.N. contrasta non poco<br />

con la tra<strong>di</strong>zione costruttiva consolidata<br />

ottocentesca, che vedeva le prime<br />

stazioni ferroviarie, spesso messe<br />

ai bor<strong>di</strong> <strong>degli</strong> inse<strong>di</strong>amenti storici, rivolgere<br />

verso la città monumentali<br />

fronti in muratura, anche quando erano<br />

realizzate prevalentemente solo in<br />

legno e ferro, così com’era anche accaduto<br />

a <strong>Firenze</strong> nello stesso luogo<br />

con la precedente e prima stazione <strong>di</strong><br />

Maria Antonia.<br />

La con<strong>di</strong>zione attuale dell’area centrale<br />

della stazione <strong>di</strong> S.M.N. è quella inevitabile<br />

<strong>di</strong> avere una testata <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>nario<br />

valore architettonico ed urbano, ed<br />

un retroscena che si caratterizza negativamente<br />

per l’assoluta mancanza<br />

d’articolate integrazioni relazionali con<br />

la parte <strong>di</strong> città attraversata, su una<br />

massicciata che si eleva a sette metri<br />

dal suolo citta<strong>di</strong>no, da cui l’univocità<br />

del rapporto tra la stazione ed il centro<br />

storico in cui s’insinua. Una soluzione<br />

prioritaria in<strong>di</strong>viduata dal Piano Guida,<br />

affidato ad un’équipe <strong>di</strong> progettisti fiorentini,<br />

coor<strong>di</strong>nati da Bruno Zevi, è perciò<br />

il superamento della frattura costituita<br />

dall’innesto della stazione <strong>di</strong> testa,<br />

operando strategicamente sulla funzionalità<br />

e sulla morfologia dell’inserimento<br />

della nuova stazione dell’Alta Velocità,<br />

coinvolgendola in un progetto <strong>di</strong><br />

percorsi, che ne valorizza il senso dei<br />

flussi longitu<strong>di</strong>nali ed in<strong>di</strong>vidua una per-<br />

meabilità urbana secondo la sua trasversalità<br />

<strong>di</strong>ffusa.<br />

L’intreccio <strong>di</strong> tre sistemi <strong>di</strong> percorrenza<br />

(ferrovia metropolitana ed interregionale,<br />

viabilità veicolare su gomma,<br />

mobilità pedonale anche meccanizzata)<br />

con il transito dell’A.V. e la fermata<br />

<strong>di</strong> viale Belfiore viene a costituire un ribaltamento<br />

quasi speculare della stazione<br />

<strong>di</strong> S.M.N., con una nuova compattezza<br />

ed unità funzionale, rendendosi<br />

effettivo tramite tra la città storica<br />

ed il suo territorio più esteso, con una<br />

migliorata e <strong>di</strong>fferenziata accessibilità.<br />

L’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> un inserimento il più<br />

possibile centrale della stazione, evita il<br />

rischio della periferizzazione, riconoscendo<br />

pertanto un rinnovato valore<br />

strategico e simbolico all’intervento: la<br />

scelta dell’area, che riutilizza una parte<br />

del parco ferroviario ovest esistente<br />

presso viale Belfiore, con i manufatti<br />

annessi, è stata motivata anche da<br />

questa precisa volontà e la prima proposta<br />

progettuale, reinterpreta appieno<br />

il bisogno <strong>di</strong> una nuova monumentalità<br />

rivolta verso la città, quasi protesa con<br />

un volume compatto ed ermetico, <strong>di</strong><br />

pesante pietra, scavato dalla luce attraverso<br />

spettacolari vetrate.<br />

Il raccordo, capace <strong>di</strong> dare anche un<br />

valore estetico all’intreccio dei flussi<br />

ipotizzato, è un grande parco verde urbano,<br />

che parte dall’area ex Macelli-<br />

Mercato del Bestiame, attraversa il<br />

Mugnone e culmina ad<strong>di</strong>rittura spettacolarmente<br />

sulla copertura della stazione<br />

(nella prima versione progettata);<br />

il parco prosegue oltre, anche materialmente,<br />

scavalcando dall’altra parte<br />

la ferrovia, con l’intensificazione del<br />

verde della Fortezza da Basso e penetra<br />

fin dentro il centro storico raccor-<br />

1<br />

2<br />

29

Pagina precedente:<br />

1<br />

Prospettiva a volo d’uccello con il progetto<br />

della nuova stazione dell’Alta Velocità,<br />

la stazione <strong>di</strong> Michelucci e la Fortezza da Basso<br />

2<br />

Foto aerea della stazione <strong>di</strong> Santa Maria Novella<br />

e dell’area <strong>di</strong> progetto<br />

3 - 4 - 5<br />

Schemi funzionali del Piano Guida:<br />

sistema <strong>degli</strong> spazi aperti,<br />

sistema della viabilità,<br />

sistema ferroviario<br />

6<br />

Planivolumetrico del Piano Guida<br />

con evidenziato il sistema organico del verde<br />

7<br />

Plastico con il giar<strong>di</strong>no pensile posto anche a<br />

copertura della stazione (prima soluzione) 3<br />

6<br />

30<br />

4 5<br />

dandosi con il giar<strong>di</strong>no del Centro<br />

Congressi-Palaffari (con l’interramento<br />

<strong>di</strong> parte del viale Strozzi).<br />

Il coinvolgimento del verde come protagonista<br />

della scena urbana, connesso<br />

al tema dei trasporti e della stazione,<br />

rievoca la costruzione del verde dei<br />

viali alberati dei primi tratti <strong>di</strong> strade<br />

fuori le mura - ancora i nuovi temi sociali<br />

della città moderna, come anche<br />

quello delle stazioni ferroviarie - che<br />

<strong>di</strong>venne così il primo elemento <strong>di</strong> ridefinizione<br />

della nuova <strong>di</strong>mensione urbana.<br />

Il giar<strong>di</strong>no pensile <strong>di</strong> copertura della<br />

prima stazione <strong>di</strong> Belfiore appare<br />

pertanto come un segmento del parco<br />

lineare, che si eleva dal piano della città<br />

inclinandosi lievemente per culminare<br />

e proporsi come magnifico balcone<br />

sulla città storica, verso cui si affaccia:<br />

città storica che invece non è<br />

possibile vedere dal suo interno e la<br />

cui improvvisa visione affascina<br />

l’esperienza dell’arrivo in S.M.N. La risalita<br />

dalla fermata dell’Alta Velocità<br />

avviene così all’interno <strong>di</strong> un grande<br />

volume unitario, che ospita tra l’altro<br />

l’integrazione-espansione del polo<br />

espositivo della Fortezza, condensandosi<br />

in una piazza <strong>di</strong> servizio interna, in<br />

cui <strong>di</strong>scende la luce da intagli vetrati<br />

sulla copertura verde ed è collegata<br />

con un’ampia vetrata al piazzale d’accesso<br />

esterno, protetto dall’aggetto<br />

dello stesso prisma della stazione. Più<br />

che un e<strong>di</strong>ficio, si è in questo modo <strong>di</strong>segnato<br />

un luogo.<br />

Lo spazio urbano contemporaneo è, in<br />

definitiva, sempre meno uno spazio<br />

statico per essere invece uno spazio<br />

d’attraversamento, in una città sempre<br />

più erratica: attraversamenti però insensibili<br />

agli “spessori” penetrati, che<br />

induce la spazialità urbana a contrarsi<br />

nei gran<strong>di</strong> spazi interni, tipici della contemporaneità,<br />

e che a volte simulano al<br />

loro interno quella ricchezza e complessità<br />

della città storica, che è rifuggita<br />

dai bor<strong>di</strong> delle strade e delle ferrovie:<br />

la complessità del grande vuoto interno<br />

della stazione interpreta appieno questa<br />

fenomenologia urbana, proponendosi<br />

come luogo <strong>di</strong> vita <strong>di</strong> per sé.<br />

La stazione, vista come moderna porta<br />

della città, è quin<strong>di</strong> anche un luogo in<br />

cui entrano in contatto mon<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi,<br />

dove la fantasia può fare pensare a<br />

luoghi altri, come dentro e fuori le mura<br />

<strong>di</strong> una volta, è in sostanza uno spazio<br />

dell’immaginazione, per questo il progetto<br />

cerca <strong>di</strong> interpretare con valenze<br />

simboliche queste aspettative con<br />

un’immagine urbana forte ed evocativa,<br />

come avviene con l’”enigmatico”<br />

monolite <strong>di</strong> viale Belfiore, quale contraltare<br />

della magnificenza della cittàmuseo<br />

<strong>di</strong> <strong>Firenze</strong>.<br />

La forzata insistenza <strong>di</strong> un vincolo architettonico<br />

su un e<strong>di</strong>ficio accessorio<br />

delle Ferrovie, che in parte rimaneggia<br />

una costruzione razionalista dell’architetto<br />

Angelo Mazzoni, <strong>di</strong> valore<br />

ben inferiore invece della mirabile<br />

Centrale Termica poco <strong>di</strong>stante (che il<br />

Piano propone <strong>di</strong> convertire in polo<br />

espositivo), ha però invalidato il progetto<br />