Uso del dizionario - Facoltà di Lettere e Filosofia

Uso del dizionario - Facoltà di Lettere e Filosofia

Uso del dizionario - Facoltà di Lettere e Filosofia

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

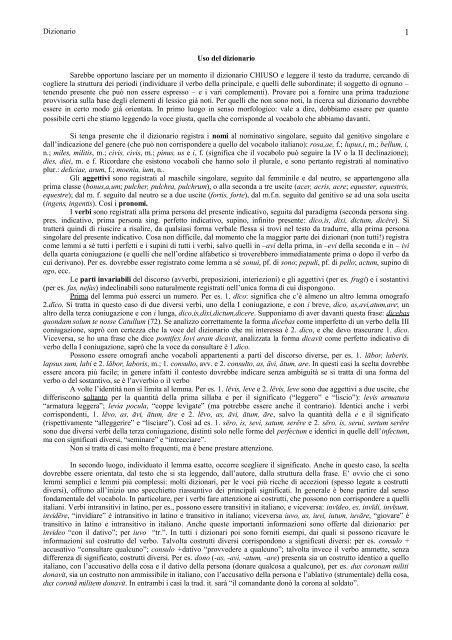

Dizionario<br />

<strong>Uso</strong> <strong>del</strong> <strong><strong>di</strong>zionario</strong><br />

Sarebbe opportuno lasciare per un momento il <strong><strong>di</strong>zionario</strong> CHIUSO e leggere il testo da tradurre, cercando <strong>di</strong><br />

cogliere la struttura dei perio<strong>di</strong> (in<strong>di</strong>viduare il verbo <strong>del</strong>la principale, e quelli <strong>del</strong>le subor<strong>di</strong>nate; il soggetto <strong>di</strong> ognuno –<br />

tenendo presente che può non essere espresso – e i vari complementi). Provare poi a fornire una prima traduzione<br />

provvisoria sulla base degli elementi <strong>di</strong> lessico già noti. Per quelli che non sono noti, la ricerca sul <strong><strong>di</strong>zionario</strong> dovrebbe<br />

essere in certo modo già orientata. In primo luogo in senso morfologico: vale a <strong>di</strong>re, dobbiamo essere per quanto<br />

possibile certi che stiamo leggendo la voce giusta, quella che corrisponde al vocabolo che abbiamo davanti.<br />

Si tenga presente che il <strong><strong>di</strong>zionario</strong> registra i nomi al nominativo singolare, seguito dal genitivo singolare e<br />

dall’in<strong>di</strong>cazione <strong>del</strong> genere (che può non corrispondere a quello <strong>del</strong> vocabolo italiano): rosa,ae, f.; lupus,i, m.; bellum, i,<br />

n.; miles, militis, m.; civis, civis, m.; pinus, us e i, f. (significa che il vocabolo può seguire la IV o la II declinazione);<br />

<strong>di</strong>es, <strong>di</strong>ei, m. e f. Ricordare che esistono vocaboli che hanno solo il plurale, e sono pertanto registrati al nominativo<br />

plur.: <strong>del</strong>iciae, arum, f.; moenia, ium, n..<br />

Gli aggettivi sono registrati al maschile singolare, seguito dal femminile e dal neutro, se appartengono alla<br />

prima classe (bonus,a,um; pulcher, pulchra, pulchrum), o alla seconda a tre uscite (acer, acris, acre; equester, equestris,<br />

equestre); dal m. f. seguito dal neutro se a due uscite (fortis, forte), dal m.f.n. seguito dal genitivo se ad una sola uscita<br />

(ingens, ingentis). Così i pronomi.<br />

I verbi sono registrati alla prima persona <strong>del</strong> presente in<strong>di</strong>cativo, seguita dal para<strong>di</strong>gma (seconda persona sing.<br />

pres. in<strong>di</strong>cativo, prima persona sing. perfetto in<strong>di</strong>cativo, supino, infinito presente: <strong>di</strong>co,is, <strong>di</strong>xi, <strong>di</strong>ctum, <strong>di</strong>cěre). Si<br />

tratterà quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> riuscire a risalire, da qualsiasi forma verbale flessa si trovi nel testo da tradurre, alla prima persona<br />

singolare <strong>del</strong> presente in<strong>di</strong>cativo. Cosa non <strong>di</strong>fficile, dal momento che la maggior parte dei <strong>di</strong>zionari (non tutti!) registra<br />

come lemmi a sé tutti i perfetti e i supini <strong>di</strong> tutti i verbi, salvo quelli in –avi <strong>del</strong>la prima, in –evi <strong>del</strong>la seconda e in – ivi<br />

<strong>del</strong>la quarta coniugazione (e quelli che nell’or<strong>di</strong>ne alfabetico si troverebbero imme<strong>di</strong>atamente prima o dopo il verbo da<br />

cui derivano). Per es. dovrebbe esser registrato come lemma a sé sonui, pf. <strong>di</strong> sono; pepuli, pf. <strong>di</strong> pello; actum, supino <strong>di</strong><br />

ago, ecc.<br />

Le parti invariabili <strong>del</strong> <strong>di</strong>scorso (avverbi, preposizioni, interiezioni) e gli aggettivi (per es. frugi) e i sostantivi<br />

(per es. fas, nefas) indeclinabili sono naturalmente registrati nell’unica forma <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>spongono.<br />

Prima <strong>del</strong> lemma può esserci un numero. Per es. 1. dĭco: significa che c’è almeno un altro lemma omografo<br />

2.dīco. Si tratta in questo caso <strong>di</strong> due <strong>di</strong>versi verbi, uno <strong>del</strong>la I coniugazione, e con i breve, <strong>di</strong>co, as,avi,atum,are; un<br />

altro <strong>del</strong>la terza coniugazione e con i lunga, <strong>di</strong>co,is,<strong>di</strong>xi,<strong>di</strong>ctum,<strong>di</strong>cere. Supponiamo <strong>di</strong> aver davanti questa frase: <strong>di</strong>cebas<br />

quondam solum te nosse Catullum (72). Se analizzo correttamente la forma <strong>di</strong>cebas come imperfetto <strong>di</strong> un verbo <strong>del</strong>la III<br />

coniugazione, saprò con certezza che la voce <strong>del</strong> <strong><strong>di</strong>zionario</strong> che mi interessa è 2. <strong>di</strong>co, e che devo trascurare 1. <strong>di</strong>co.<br />

Viceversa, se ho una frase che <strong>di</strong>ce pontifex Iovi aram <strong>di</strong>cavit, analizzata la forma <strong>di</strong>cavit come perfetto in<strong>di</strong>cativo <strong>di</strong><br />

verbo <strong>del</strong>la I coniugazione, saprò che la voce da consultare è 1.<strong>di</strong>co.<br />

Possono essere omografi anche vocaboli appartenenti a parti <strong>del</strong> <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong>verse, per es. 1. lābor, laberis,<br />

lapsus sum, labi e 2. lăbor, laboris, m.; 1. consulto, avv. e 2. consulto, as, āvi, ātum, are. In questi casi la scelta dovrebbe<br />

essere ancora più facile; in genere infatti il contesto dovrebbe in<strong>di</strong>care senza ambiguità se si tratta <strong>di</strong> una forma <strong>del</strong><br />

verbo o <strong>del</strong> sostantivo, se è l’avverbio o il verbo<br />

A volte l’identità non si limita al lemma. Per es. 1. lĕvis, leve e 2. lēvis, leve sono due aggettivi a due uscite, che<br />

<strong>di</strong>fferiscono soltanto per la quantità <strong>del</strong>la prima sillaba e per il significato (“leggero” e “liscio”): levis armatura<br />

“armatura leggera”; levia pocula, “coppe levigate” (ma potrebbe essere anche il contrario). Identici anche i verbi<br />

corrispondenti, 1. lěvo, as, āvi, ātum, āre e 2. lēvo, as, āvi, ātum, āre, salvo la quantità <strong>del</strong>la e e il significato<br />

(rispettivamente “alleggerire” e “lisciare”). Così ad es. 1. sĕro, is, sevi, satum, serěre e 2. sĕro, is, serui, sertum serěre<br />

sono due <strong>di</strong>versi verbi <strong>del</strong>la terza coniugazione, <strong>di</strong>stinti solo nelle forme <strong>del</strong> perfectum e identici in quelle <strong>del</strong>l’infectum,<br />

ma con significati <strong>di</strong>versi, “seminare” e “intrecciare”.<br />

Non si tratta <strong>di</strong> casi molto frequenti, ma è bene prestare attenzione.<br />

In secondo luogo, in<strong>di</strong>viduato il lemma esatto, occorre scegliere il significato. Anche in questo caso, la scelta<br />

dovrebbe essere orientata, dal testo che si sta leggendo, dall’autore, dalla struttura <strong>del</strong>la frase. E’ ovvio che ci sono<br />

lemmi semplici e lemmi più complessi: molti <strong>di</strong>zionari, per le voci più ricche <strong>di</strong> accezioni (spesso legate a costrutti<br />

<strong>di</strong>versi), offrono all’inizio uno specchietto riassuntivo dei principali significati. In generale è bene partire dal senso<br />

fondamentale <strong>del</strong> vocabolo. In particolare, per i verbi fare attenzione ai costrutti, che possono non corrispondere a quelli<br />

italiani. Verbi intransitivi in latino, per es., possono essere transitivi in italiano, e viceversa: invĭdeo, es, invī<strong>di</strong>, invīsum,<br />

invidēre, “invi<strong>di</strong>are” è intransitivo in latino e transitivo in italiano; viceversa iuvo, as, iuvi, iutum, iuvāre, “giovare” è<br />

transitivo in latino e intransitivo in italiano. Anche queste importanti informazioni sono offerte dal <strong><strong>di</strong>zionario</strong>: per<br />

invideo “con il dativo”; per iuvo “tr.”. In tutti i <strong>di</strong>zionari poi sono forniti esempi, dai quali si possono ricavare le<br />

informazioni sul costrutto <strong>del</strong> verbo. Talvolta costrutti <strong>di</strong>versi corrispondono a significati <strong>di</strong>versi: per es. consulo +<br />

accusativo “consultare qualcuno”; consulo +dativo “provvedere a qualcuno”; talvolta invece il verbo ammette, senza<br />

<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> significato, costrutti <strong>di</strong>versi. Per es. dono (-as, -avi, -atum, -are) presenta sia un costrutto identico a quello<br />

italiano, con l’accusativo <strong>del</strong>la cosa e il dativo <strong>del</strong>la persona (donare qualcosa a qualcuno), per es. dux coronam militi<br />

donavit, sia un costrutto non ammissibile in italiano, con l’accusativo <strong>del</strong>la persona e l’ablativo (strumentale) <strong>del</strong>la cosa,<br />

dux coronā militem donavit. In entrambi i casi la trad. it. sarà “il comandante donò la corona al soldato”.<br />

1

Dizionario<br />

Facciamo un esempio pratico con la prima parte <strong>del</strong> brano 2 a p. 317, Cicerone ottimo governatore <strong>del</strong>la<br />

Cilicia.<br />

Alle informazioni, molto utili, premesse al brano, aggiungiamo che la carica fu ricoperta da Cicerone dal 51 al 50 a.C.<br />

Dopo aver letto con attenzione l’intero brano si procede all’analisi <strong>del</strong>le singole frasi.<br />

Cicero a senatu in Ciliciam proconsul missus est. Frase semplice, con una sola forma verbale, in<strong>di</strong>cativo<br />

perfetto passivo terza persona singolare <strong>di</strong> mitto,is, misi, missum, mittĕre. Il verbo dovrebbe essere noto; se non lo è, per<br />

risalire alla prima persona singolare <strong>del</strong> pres. in<strong>di</strong>cativo attivo (lemma <strong>del</strong> <strong><strong>di</strong>zionario</strong>) è sufficiente cercare il supino<br />

missum (ricor<strong>di</strong>amo che il part. pf. si forma dal tema <strong>del</strong> supino: è quin<strong>di</strong> facile risalire dal part. pf. <strong>del</strong>la forma missus<br />

est al supino missum). La voce mitto è molto ampia, ma qui si comprende subito che l’accezione appropriata è quella<br />

fondamentale e più generale <strong>del</strong> verbo, “inviare, mandare”. Il verbo richiede un soggetto singolare, ovviamente al<br />

nominativo: in questa frase abbiamo due sostantivi al nominativo Cicero, Cicerōnis e proconsul, proconsŭlis. Dopo<br />

averli in<strong>di</strong>viduati occorre chiedersi quale sia la loro funzione nella frase: anche la collocazione <strong>del</strong>la parole dovrebbe<br />

in<strong>di</strong>rizzare alla trad. “Cicerone fu mandato come proconsole”, intendendo correttamente proconsul come compl.<br />

pre<strong>di</strong>cativo <strong>del</strong> soggetto Cicero, piuttosto che a quella, in teoria egualmente possibile, “il proconsole Cicerone fu<br />

mandato” (interpretando proconsul come apposizione <strong>del</strong> soggetto). Attenzione alla trad. <strong>del</strong> perfetto: sappiamo che ad<br />

esso corrispondono il passato remoto, il passato prossimo e il trapassato remoto italiani. Esclu<strong>di</strong>amo subito il trapassato<br />

remoto, usato <strong>di</strong> solito con valore relativo (processo verbale anteriore ad un altro passato); fra passato prossimo (“è stato<br />

mandato”) e passato remoto (“fu mandato”), la scelta cadrà sul passato remoto, dal momento che il brano espone fatti<br />

storici, lontani e <strong>del</strong> tutto conclusi. Ma soprattutto occorre non farsi ingannare dalla forma missus est, che potrebbe<br />

suggerire la trad. errata “è mandato”: si tratta <strong>di</strong> una forma verbale unica, non <strong>del</strong>la giustapposizione <strong>di</strong> est (“è”) e<br />

missus (“mandato”: ricor<strong>di</strong>amo che il part. pf. significa “che è stato, che fu mandato”). La forma passiva è<br />

accompagnata dal compl. d’agente (v. p. 76) a senatu (senatus, -us, m. sost. <strong>del</strong>la IV decl.). Infine, in Ciliciam non può<br />

che essere un compl. <strong>di</strong> moto a luogo: “Cicerone fu mandato dal senato come proconsole in Cilicia”.<br />

Tum vero ob Romanorum cladem et victoriam Parthorum Cilīces magnam spem rerum novarum habebant, sed<br />

Cicero iustitiā et moderatione suā provinciam ad fidem benevolentiamque reduxit<br />

In<strong>di</strong>viduati i verbi presenti nel periodo, habebant e reduxit, in primo luogo occorre comprendere in quale<br />

relazione stiano fra loro: la congiunzione avversativa coor<strong>di</strong>nante sed (v. p. 94 e p. 131) chiarisce che le due<br />

proposizioni sono al medesimo livello gerarchico, sono cioè due principali; inoltre il significato <strong>del</strong>la congiunzione,<br />

“ma”, in<strong>di</strong>ca che c’è opposizione fra le due proposizioni.<br />

Per ogni verbo occorre in<strong>di</strong>viduare il soggetto, che può anche non essere espresso (sogg. pronominale o<br />

sottinteso): sarà plurale per habebant e singolare per reduxit, in entrambi i casi al nominativo. Nella prima proposizione<br />

la sola parola con desinenza <strong>di</strong> nominativo plurale è Cilĭces: è certamente il soggetto <strong>di</strong> habebant. Nella seconda frase, il<br />

solo vocabolo al nominativo singolare è Cicero (Cicerōnis), soggetto <strong>di</strong> reduxit. Il segno <strong>del</strong>la lunga su iustitia (e su sua)<br />

informa infatti che le due parole sono in caso ablativo. In entrambe le proposizioni i verbi hanno un compl. oggetto, in<br />

accusativo: magnam spem e provinciam; infine entrambe le proposizioni contengono anche complementi in<strong>di</strong>retti ob<br />

cladem et victoriam la prima (ciascuno dei due vocaboli è determinato da un genitivo, rispettivamente Romanorum e<br />

Parthorum); iustitiā et moderatione suā e ad fidem benevolentiamque (= et benevolentiam) la seconda.<br />

Solo a questo punto, dopo aver compreso la struttura <strong>del</strong>le frasi, e aver in<strong>di</strong>viduato i complementi, si può<br />

consultare il <strong><strong>di</strong>zionario</strong> per conoscere e scegliere il significato dei vocaboli non ancora noti.<br />

Tum: avv. <strong>di</strong> tempo; i valori fondamentali sono due 1) “allora, in quel tempo” 2) “poi, in seguito”<br />

vero: i lemmi presenti nel <strong><strong>di</strong>zionario</strong> sono tre 1. vero, -as, -āre “<strong>di</strong>re la verità” 2. vero, verōnis, m. = veru,<br />

“giavellotto” 3.vero avv., con due valori fondamentali, asseverativo “invero, certo” e avversativo “tuttavia”. E’ ovvio<br />

che vanno subito scartati i lemmi 1 e 2: a parte ogni altra considerazione, un verbo alla prima persona singolare (il testo<br />

è narrativo, con verbi tutti alla terza persona) e un sostantivo al nominativo singolare (il sogg. <strong>di</strong> questa frase deve<br />

essere plurale, ed è stato già in<strong>di</strong>viduato in Cilĭces) non possono trovar posto in questa frase. Il lemma da considerare è<br />

il 3, e l’accezione adatta a questo contesto è la prima (“invero”), perché segue la congiunzione avversativa sed: l’autore<br />

presenta la situazione <strong>di</strong>fficile che “allora, a quel tempo” (non “poi”) Cicerone trovò nella sua provincia, e che seppe<br />

affrontare e risolvere.<br />

Cilĭces: nom. plur. <strong>del</strong>l’agg. etnico sostantivato Cilix, Cilĭcis; è intuitivo che è il nome <strong>del</strong>la popolazione <strong>del</strong>la<br />

Cilicia, ed è, come si è detto, il soggetto <strong>di</strong> habebant<br />

ob Romanorum cladem et victoriam Parthorum: compl. <strong>di</strong> causa (v. pp. 159-160); la preposizione ob regge<br />

entrambi gli accusativi. Non dovrebbero esserci problemi per in<strong>di</strong>viduare il nominativo <strong>di</strong> Romanorum,<strong>di</strong> victoriam e <strong>di</strong><br />

Parthorum; anche i significati <strong>di</strong> queste parole sono trasparenti. Forse solo cladem (termine peraltro molto comune, <strong>di</strong><br />

significato probabilmente già noto) richiede più impegno: la des. –em in<strong>di</strong>ca che può trattarsi <strong>di</strong> un sostantivo <strong>del</strong>la III o<br />

<strong>del</strong>la V decl.; facciamo l’ipotesi che sia <strong>del</strong>la III (molto più ricca <strong>di</strong> sostantivi). Il tema sarà in vocale 1 : il nom. sing. sarà<br />

dunque cla<strong>di</strong>s (attestato ma meno frequente) o clades, “sconfitta, <strong>di</strong>sfatta”. Insieme al gen. Romanorum significa “la<br />

sconfitta subita dai Romani”; così victoriam Parthorum sarà “la vittoria conseguita dai Parti”<br />

magnam spem rerum novarum habebant: il pre<strong>di</strong>cato habebant (sogg. Cilices) è imperfetto in<strong>di</strong>cativo <strong>di</strong> habeo,<br />

verbo molto comune, <strong>di</strong> significato certo noto. Dall’imperfetto, che si forma dal tema <strong>del</strong> presente, posso comunque<br />

1 In realtà potrebbe anche essere in consonante dentale, con nominativo sigmatico, come laus, lau<strong>di</strong>s, ma dal momento<br />

che un sostantivo *clas, cla<strong>di</strong>s non esiste, l’altra ipotesi (tema in vocale) è quella corretta.<br />

2

Dizionario<br />

risalire senza <strong>di</strong>fficoltà al pres. habeo sostituendo alla terminazione – bant quella <strong>del</strong>la prima persona <strong>del</strong>l’in<strong>di</strong>cativo<br />

presente –o; magnam spem: compl. oggetto, costituito da un sostantivo <strong>del</strong>la V decl. (spes, spei, f. “speranza”) con il suo<br />

attributo (magnam, acc. f. sing. <strong>del</strong>l’agg. <strong>del</strong>la I classe magnus, a,um, anche questo <strong>di</strong> significato certo conosciuto)<br />

rerum novarum: gen. retto da spem, costituito da un sostantivo (gen. pl. <strong>di</strong> res, rei, f. V decl.) con il suo<br />

attributo (novarum gen. pl. f. <strong>di</strong> novus, a,um agg. <strong>del</strong>la I classe)<br />

La trad. <strong>del</strong>la prima frase sarà dunque: “A quel tempo invero, a causa <strong>del</strong>la sconfitta subita dai Romani e <strong>del</strong>la<br />

vittoria conseguita dai Parti, i Cilici avevano una grande speranza <strong>di</strong> un rivolgimento”: vale a <strong>di</strong>re, speravano che si<br />

presentasse l’occasione, se i Parti avessero attaccato la provincia romana, <strong>di</strong> riconquistare la propria libertà.<br />

Cicero, (Ciceronis): soggetto <strong>del</strong>la seconda proposizione<br />

iustitiā et moderatione suā: compl. <strong>di</strong> mezzo (abl. strumentale, v. p. 89); ovvio il significato <strong>di</strong> iustitia, sost.<br />

femm. <strong>del</strong>la prima declinazione; e cosi quello <strong>di</strong> moderatio, sost. femminile <strong>del</strong>la III declinazione con tema in<br />

consonante nasale, che mantiene per tutta la flessione la vocale lunga – o-: moderatio, moderatiōnis. L’aggettivo<br />

possessivo riflessivo suā va riferito ad entrambi i sostantivi, e ripetuto nella trad.: “con la sua giustizia e la sua<br />

moderazione”<br />

reduxit: pre<strong>di</strong>cato verbale, perfetto <strong>di</strong> reduco (composto <strong>di</strong> duco ,is, duxi, ductum, ducĕre). Come per missus est<br />

il tempo da scegliere per la trad. italiana è il passato remoto. Le accezioni fondamentali <strong>del</strong> verbo sono due: “tirare<br />

in<strong>di</strong>etro, ritirare” e “ricondurre, richiamare”. Ha come complemento oggetto provinciam, <strong>di</strong> significato evidente 2 . La<br />

scelta sarà orientata dal complemento che segue.<br />

ad fidem benevolentiamque populi Romani: moto a luogo figurato; per fidem la des. è quella <strong>di</strong> un accusativo<br />

singolare <strong>del</strong>la III o <strong>del</strong>la V decl.: si può facilmente risalire ad un nominativo fides. Il <strong><strong>di</strong>zionario</strong> presente due lemmi: 1.<br />

fides, fidei. (dunque <strong>del</strong>la V decl.), f. e 2. fides, fi<strong>di</strong>s, (dunque <strong>del</strong>la III decl.), f.. Il significato <strong>di</strong> questo secondo<br />

vocabolo (“corda” <strong>di</strong> uno strumento musicale, usato per lo più al plurale) induce subito a scartare questo lemma e a<br />

concentrarsi su fides, fidei che ha questi significati fondamentali: “fiducia”, “fe<strong>del</strong>tà”, “atten<strong>di</strong>bilità”; poiché è unito<br />

strettamente a benevolentiam, e tenendo conto <strong>del</strong>l’aiuto fornito dalla nota (populi Romani = “nei confronti <strong>del</strong> popolo<br />

romano”), è probabile che il significato più appropriato sia “fe<strong>del</strong>tà”; ne consegue che per reduxit andrà scelto il<br />

significato “ricondurre”.<br />

La seconda frase si può tradurre: “ma Cicerone, con la sua giustizia e la sua moderazione, ricondusse la<br />

provincia alla fe<strong>del</strong>tà e alla benevolenza nei confronti <strong>del</strong> popolo romano”.<br />

In proconsulatu suo civitates pauperes gravibus tributis liberavit, omnia bona fraude intercepta restituit, multis beneficia<br />

tribuit, furta rapinasque acriter repressit, <strong>di</strong>es noctesque domi accipiebat provinciales, qui auxilium petebant, numquam<br />

donis et honoribus corruptus es.<br />

Il periodo è costituito da una serie <strong>di</strong> sei proposizioni principali coor<strong>di</strong>nate per asindeto (che elencano le azioni<br />

meritorie con cui il proconsole rinsaldò la fe<strong>del</strong>tà a Roma <strong>del</strong>la sua provincia): in cinque il verbo è al perfetto (liberavit,<br />

restituit, tribuit, repressit, corruptus est: quattro attivi e uno passivo), in una all’imperfetto (accipiebat), che in<strong>di</strong>ca<br />

processo verbale abituale o ripetuto nel passato. Tutte hanno il medesimo soggetto sottinteso (Cicerone, che si può<br />

sottintendere anche nella traduzione). Da accipiebat <strong>di</strong>pende una subor<strong>di</strong>nata <strong>di</strong> primo grado relativa, anch’essa con il<br />

verbo all’imperfetto, qui...petebant.<br />

Analizziamo ad una ad una le proposizioni.<br />

in proconsulatu suo: la desinenza <strong>del</strong> sostantivo in<strong>di</strong>ca che si tratta <strong>del</strong>l’abl. sing. <strong>di</strong> un vocabolo <strong>del</strong>la IV decl.<br />

proconsulatus, -ūs, m.; lo accompagna, con funzione <strong>di</strong> attributo, l’aggettivo possessivo riflessivo suo. Il nesso non<br />

richiede alcuna consultazione <strong>del</strong> <strong><strong>di</strong>zionario</strong>. “durante il suo proconsolato”.<br />

liberavit: la terminazione –avit in<strong>di</strong>ca che si tratta <strong>del</strong>l’in<strong>di</strong>cativo pf. <strong>di</strong> un verbo <strong>del</strong>la prima declinazione, da cui si<br />

risale facilmente al lemma libero, -as, -āvi, -ātum, -āre, <strong>di</strong> significato trasparente “liberare”<br />

civitates pauperes: sostantivo (civitas, civitatis) e aggettivo (pauper, pauperis: agg. <strong>del</strong>la seconda classe, ad una<br />

terminazione, usato spesso come sostantivo, con un solo significato “povero”) con terminazione <strong>del</strong> nom.-acc.-voc.<br />

<strong>del</strong>la terza declinazione. Si tratta evidentemente <strong>del</strong> compl. oggetto <strong>di</strong> liberavit. Per il sost. civitas le accezioni<br />

fondamentali sono tre 1. “citta<strong>di</strong>nanza” 2 “popolazione” 3. “città” (v. scheda a p. 292). La scelta qui sarà per “città”, o<br />

anche “popolazione”.<br />

gravibus tributis: aggettivo in funzione attributiva, gravibus (da gravis, grave agg. <strong>del</strong>la seconda classe a due uscite) +<br />

sostantivo tributis (da tributum,-i, n., part. pf. <strong>di</strong> tribuo usato come sost. e come tale registrato sui <strong>di</strong>zionari, <strong>di</strong><br />

significato evidente), compl. <strong>di</strong> separazione (v. nota). L’agg. gravis presenta numerose accezioni (pesante, importante,<br />

solenne, opprimente, molesto, funesto, ecc.), riconducibili però quasi tutte al valore fondamentale <strong>di</strong> “grave, pesante”,<br />

connotato in modo positivo o negativo. Per il nostro testo andrà scelto evidentemente un significato connotato<br />

negativamente: “gravoso, pesante”. Tradurremo “liberò città povere da tributi gravosi”<br />

omnia bona fraude intercepta (part. pf. <strong>di</strong> intercipio, composto <strong>di</strong> capio, la trad. “sottratti” è già fornita) restituit: il<br />

pre<strong>di</strong>cato deriva dal verbo restituo, -is, restitui, restitūtum, restituĕre: può trattarsi dunque sia <strong>di</strong> un presente sia <strong>di</strong> un<br />

perfetto, ma in serie con altri perfetti va interpretato certamente come perfetto. Il significato è evidente, “restituire”.<br />

omnia: n. plur. nom.-voc. –acc. <strong>del</strong>l’aggettivo <strong>del</strong>la seconda classe a due uscite omnis, omne, “ogni, tutto”<br />

2 Si ricor<strong>di</strong> tuttavia che il vocabolo provincia significa propriamente “compito, incarico”; quin<strong>di</strong> “sfera d’azione” <strong>di</strong> un<br />

magistrato; e quin<strong>di</strong> ancora, in particolare, il “governo” <strong>di</strong> un territorio sottoposto al dominio <strong>di</strong> Roma; e infine, per<br />

metonimia, il territorio stesso, la “provincia”<br />

3

Dizionario<br />

bona: in assenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione <strong>del</strong>la quantità <strong>del</strong>la vocale finale si possono fare due ipotesi, neutro plurale (nom.-voc.<br />

acc.) o ablativo singolare femminile <strong>del</strong>l’aggettivo <strong>del</strong>la prima classe bonus, - a-, -um (va subito esclusa l’ipotesi <strong>di</strong><br />

nominativo o vocativo sing. femminile)<br />

fraude: abl. singolare <strong>del</strong> sostantivo in consonante occlusiva dentale fraus, frau<strong>di</strong>s, “frode, inganno”.<br />

Se bona è attributo <strong>di</strong> fraude, omnia andrà inteso come neutro pl. sostantivato: “restituì ogni cosa sottratta con buon<br />

inganno”, frase evidentemente insensata, interpretazione da scartare (forse non verrebbe in mente a nessuno...). Dunque<br />

non resta che intendere bona come neutro pl. sostantivato e omnia come suo attributo: “restituì tutti i beni (che erano<br />

stati) sottratti con l’inganno”<br />

multis beneficia tribuit: anche per tribuit (da tribuo, -is, tribui, tribūtum, tribuĕre) si presenta in teoria la scelta fra<br />

presente e perfetto, ma poiché è coor<strong>di</strong>nato ad altri perfetti va certo interpretato come perfetto; multis (dat. o abl.<br />

<strong>del</strong>l’aggettivo <strong>del</strong>la prima classe sostantivato multus,-a,-um) è il complemento in<strong>di</strong>retto <strong>di</strong> tribuit (dunque certo dativo);<br />

beneficia (n. pl. <strong>di</strong> beneficium, -i) compl. oggetto: “a molti <strong>di</strong>spensò benefici”<br />

furta rapinasque acriter repressit: frase semplicissima, che non dovrebbe richiedere nessuna consultazione <strong>del</strong><br />

<strong><strong>di</strong>zionario</strong>, “represse (da reprĭmo, -is, repressi, repressum, -ĕre) con durezza (acriter, avv. <strong>di</strong> modo) furti e ruberie<br />

(compl. oggetti)”<br />

<strong>di</strong>es noctesque domi accipiebat provinciales: il verbo all’imperfetto (accipio, accĭpis, accēpi, acceptum, accipĕre,<br />

“accogliere, ricevere”, composto <strong>di</strong> capio) in<strong>di</strong>ca un processo verbale che dura nel tempo. Per questo probabilmente<br />

l’autore ha scelto un compl. <strong>di</strong> tempo continuato (v. p. 222), <strong>di</strong>es noctesque, che va trad. “<strong>di</strong> giorno e <strong>di</strong> notte”, domi è il<br />

locativo (compl. <strong>di</strong> stato in luogo) <strong>di</strong> domus, us (significati 1. casa 2. patria); provinciales compl. oggetto, da<br />

provincialis,- e, agg. (qui sostantivato) <strong>del</strong>la seconda classe a due uscite. “riceveva in casa <strong>di</strong> giorno e <strong>di</strong> notte i<br />

provinciali”<br />

qui auxilium petebant: subor<strong>di</strong>nata relativa; il pronome relativo qui concorda in genere e numero con l’antecedente<br />

provinciales; il caso (nominativo) è quello richiesto dalla funzione <strong>del</strong> pronome nella frase, soggetto <strong>di</strong> petebant. Il<br />

verbo peto, is, petīvi o petĭi, petītum, petĕre ha questi significati fondamentali: 1. “<strong>di</strong>rigersi verso” (con l’acc.) 2)<br />

“aggre<strong>di</strong>re, assalire” 3) “chiedere, pretendere”. L’oggetto auxilium orienta senza incertezze al significato 3: “riceveva in<br />

casa <strong>di</strong> giorno e <strong>di</strong> notte i provinciali che chiedevano aiuto”<br />

numquam donis et honoribus corruptus est: il verbo è la terza persona singolare <strong>del</strong> perfetto in<strong>di</strong>cativo passivo <strong>di</strong><br />

corrumpo, -is, corrūpi, corruptum, corrumpĕre; il soggetto è il medesimo <strong>di</strong> tutte le altre principali coor<strong>di</strong>nate; il<br />

significato è identico a quello <strong>del</strong> verbo italiano che ne deriva, “corrompere”; donis e honoribus sono compl. <strong>di</strong> causa<br />

efficiente (in abl. semplice, strumentale), da donum,-i, n. e da honos o honor, honōris, m., rispettivamente <strong>del</strong>la II e <strong>del</strong>la<br />

III decl. Nessun problema per l’accezione <strong>di</strong> donum, “dono”; honos può significare o, genericamente, “onore,<br />

onorificenza” o, specificamente, “carica, magistratura” (si ricor<strong>di</strong> che il cursus honorum è la carriera politica, lett. il<br />

“corso <strong>del</strong>le cariche”, v. scheda a p. 309). In questa frase è preferibile l’accezione generica, dal momento che il termine<br />

è accoppiato me<strong>di</strong>ante la congiunzione copulativa et ad un termine altrettanto generico, donis. Infine numquam è un<br />

avv. <strong>di</strong> tempo negativo “non mai”: “non fu mai corrotto (non si lasciò mai corrompere) da doni e onorificenze”.<br />

Si lascia al lavoro in<strong>di</strong>viduale la restante parte <strong>del</strong> brano, con alcuni (ovvii) consigli riassuntivi:<br />

1. non sarà necessario cercare sul <strong><strong>di</strong>zionario</strong> ogni parola: per quelle già note, perché incontrate più volte (o<br />

stu<strong>di</strong>ate), ci si fi<strong>di</strong> <strong>del</strong>la propria memoria, concentrando l’attenzione sulla desinenza (caso, genere, numero; persona,<br />

tempo ecc.) e sulla funzione nella frase; inoltre molte parole hanno in italiano la stessa forma e lo stesso significato<br />

(attenzione, naturalmente, ai c.d. “falsi amici”; ce ne sono però anche <strong>di</strong> veri, forse in maggior numero)<br />

2. per le parole <strong>di</strong> significato non trasparente, occorre con pazienza e tenacia ricostruire la forma <strong>del</strong> lemma.<br />

Per i verbi, come già si è accennato, è sufficiente saper riconoscere se la forma da analizzare deriva dal tema <strong>del</strong><br />

presente, <strong>del</strong> perfetto o <strong>del</strong> supino: la prima persona sing. <strong>del</strong> presente in<strong>di</strong>cativo attivo (= lemma <strong>del</strong> <strong><strong>di</strong>zionario</strong>)<br />

dovrebbe essere ricostruibile imme<strong>di</strong>atamente per le forme derivate dal tema <strong>del</strong> presente; per le altre (che sarà bene,<br />

naturalmente, imparare a poco a poco a riconoscere, arricchendo il proprio lessico) viene in aiuto il <strong><strong>di</strong>zionario</strong>, che<br />

registra quasi tutti i perfetti e i supini, rinviando al lemma che occorre consultare.<br />

3. una traduzione che non ha un senso accettabile è certamente sbagliata: occorre ripercorrere con pazienza e<br />

attenzione il lavoro fatto, chiedendosi se l’interpretazione grammaticale scelta sia la sola possibile (v. l’es. <strong>di</strong> omnia<br />

bona fraude intercepta).<br />

4