Brainfood - Asklepios

Brainfood - Asklepios

Brainfood - Asklepios

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

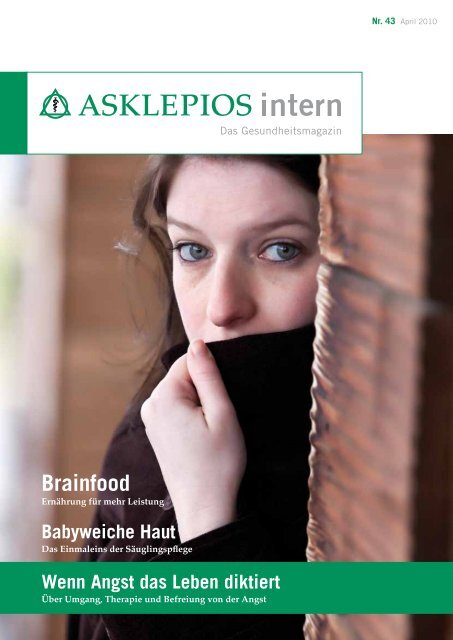

<strong>Brainfood</strong><br />

Ernährung für mehr Leistung<br />

Babyweiche Haut<br />

Das Einmaleins der Säuglingspflege<br />

Wenn Angst das Leben diktiert<br />

Über Umgang, Therapie und Befreiung von der Angst<br />

Nr. 43 April 2010<br />

<strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 1

Editorial<br />

Autonomie und<br />

Würde im Alter<br />

Quellennachweis<br />

Statistisches Bundesamt<br />

Deutschland - 2008<br />

Sehr geehrte Leserinnen,<br />

sehr geehrte Leser,<br />

Dr. Bernard gr. Broermann<br />

Neugeborene haben in Deutschland heute<br />

eine fast doppelt so hohe Lebenserwartung<br />

wie vor 100 Jahren: Jungen können<br />

durchschnittlich 76,9 Jahre und Mädchen<br />

82,3 Jahre leben.* Die Aussichten, in unserem<br />

Land gesund älter zu werden, stehen<br />

also besser denn je. Dies haben wir<br />

sowohl dem medizinischen Fortschritt als<br />

auch gesünderen Lebensbedingungen zu<br />

verdanken.<br />

Doch leider bleibt nicht jeder bis ins<br />

hohe Alter vital. Mit der Anzahl älterer<br />

Menschen nimmt auch der Anteil derjenigen<br />

zu, die durch Krankheit auf Hilfe<br />

angewiesen sind. Für die sehr unterschiedlichen<br />

Alterserkrankungen ist die<br />

Diagnose oft schwierig. Daher beschäftigt<br />

sich die Geriatrie ausschließlich mit<br />

den Erkrankungen älterer Menschen. Sie<br />

überschreitet dabei die organmedizinisch<br />

orientierte Medizin und ermöglicht so<br />

eine altersspezifische Behandlung.<br />

Die <strong>Asklepios</strong> Kliniken verfolgen die Entwicklung<br />

der Altersmedizin seit Jahren<br />

mit großem Interesse und Engagement.<br />

Bereits seit 1993 gibt es in der Paulinen<br />

Klinik Wiesbaden eine Fachabteilung<br />

Geriatrie. Sie wurde damals als Modellprojekt<br />

des Bundes eingerichtet. Heute<br />

setzten sich bundesweit die Erfahrungen<br />

aus diesem einzigartigen Projekt durch,<br />

geriatrische Einrichtungen sind keine<br />

Seltenheit mehr. Allein bei <strong>Asklepios</strong><br />

kümmern sich acht rein geriatrische Abteilungen<br />

um das Wohl ihrer Patienten –<br />

eine von ihnen wurde erst im Januar in<br />

Seligenstadt eröffnet.<br />

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

geriatrischer Einrichtungen haben ein<br />

gemeinsames Ziel: die Erhaltung eines<br />

eigenständigen und mobilen Lebens ihrer<br />

Patientinnen und Patienten bis ins<br />

hohe Lebensalter. Sie leisten damit einen<br />

wichtigen Beitrag zur Autonomie älterer<br />

Menschen und damit zur Erhaltung ihrer<br />

Würde.<br />

Ihr<br />

Bernard gr. Broermann<br />

<strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 3

Titelthema S. 6<br />

S. 20<br />

S. 50<br />

S. 65<br />

Titelthema<br />

▼Inhalt<br />

6 Wenn Angst das Leben diktiert<br />

Medizin & Wissenschaft<br />

10 Medizinticker<br />

12 Neuester Lebensretter für das schwache Herz<br />

13 Leberspezialisten in Lich<br />

14 Moderne chirurgische Konzepte für Kopf-Hals-Tumore<br />

16 Wenn der Fuß nicht mehr richtig in den Schuh passt:<br />

„Hallux valgus“- Sprechstunde in Bad Abbach<br />

18 Chronische Schmerzen erzählen eine persönliche Geschichte<br />

20 Klinik Altona eröffnet Emergency Room<br />

22 Transsexualität<br />

24 Gibt es den geborenen Kriminellen?<br />

26 Herzchirurgie heute<br />

28 ADHS bei Erwachsenen<br />

Gesundheit & Wirtschaft<br />

30 Kurz und Knapp<br />

32 Aus der Praxis – für die Praxis: Wunden versorgen,<br />

behandeln und heilen<br />

34 „Ein auf Dauer leistungsstarkes Unternehmen“<br />

36 Welche Laufbahn soll ich einschlagen?<br />

37 Mit „Leonardo da Vinci“ nach Spanien<br />

38 Villa Rothschild als „Ort der Freiheit und Demokratie” geehrt<br />

39 Aufklärung, Prävention und Öffentlichkeitsarbeit<br />

40 Dem Zucker auf der Spur<br />

41 Elektronische Schließlösungen erhöhen Funktionalität<br />

und Komfort<br />

42 Felix Fit wird noch fitter!<br />

43 900 kleine rote Schleifen im Krankenhaus<br />

44 Two Thumbs Up for the AFH<br />

45 Weiterbildung Endoskopie<br />

46 Service-Schulung für Privatkliniken in Bad Griesbach<br />

47 Pflege ist Kopf-, Herz- und Handarbeit!<br />

48 Personalia<br />

Patientenforum<br />

50 Doktor Leo Löwenherz gibt Kraft und Hoffnung<br />

51 Ein Dementengarten im Pflegezentrum Ahrensburg<br />

52 Ist gesunder Spitzensport möglich?<br />

53 Impressum<br />

54 „Danke für mein neues Leben!“<br />

56 Mit Stethoskop und Stahlhelm<br />

58 Kleine Wunder, ganz groß<br />

59 Von Schülern für Schüler<br />

60 Theater als Therapie – das Theaterlabor 82<br />

62 Babyweiche Haut – das Einmaleins der Säuglingspflege<br />

64 Sind Sie schon freundlich, oder müssen Sie noch<br />

zu einem Seminar?<br />

65 Sponsoring für das Damenbob-Spitzenteam<br />

66 Gut zu wissen: <strong>Brainfood</strong>, Ernährung für mehr Leistung<br />

68 <strong>Asklepios</strong> Quiz<br />

69 Buchtipps<br />

70 Klinikübersicht<br />

Sehr geehrte Leserinnen,<br />

sehr geehrte Leser,<br />

ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Euler<br />

Hermes Rating GmbH die Bonität und Zukunftsfähigkeit der<br />

<strong>Asklepios</strong> Kliniken Verwaltungs GmbH zum gegenwärtigen<br />

Zeitpunkt mit „BBB“ Outlook „stabil“ bewertet.<br />

Das Unternehmen wird ferner im Vergleich zur Gesamtwirtschaft<br />

als überdurchschnittlich und im Branchenvergleich als<br />

überdurchschnittlich gut beurteilt.<br />

Die neuerliche Bestätigung untermauert das nachhaltige und<br />

erfolgreiche Geschäftsmodell unseres Unternehmens.<br />

<strong>Asklepios</strong> wächst. Anfang Februar konnte für die drei Krankenhäuser<br />

Burglengenfeld, Nabburg und Oberviechtach aus dem<br />

Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz die Übertragungsvereinbarung<br />

unterzeichnet werden. Die drei Kliniken verfügen<br />

über insgesamt 361 Betten. Eine angeschlossene geriatrische<br />

Rehabilitation mit einer Kapazität von 50 Betten komplettiert<br />

das Angebot an der Grund- und Regelversorgung.<br />

Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig für unsere<br />

Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Sie beeinflusst unsere<br />

Fähigkeit zum Lernen und unsere mentale Wachsamkeit.<br />

Auch die Fähigkeit, Glück zu erleben, wird vom Hirn mitgesteuert.<br />

Bestimmte Lebensmittel wirken sich dabei besonders<br />

positiv aus. In diesem Magazin finden Sie Ernährungstipps,<br />

die Ihre mentale und körperliche Leistungsfähigkeit ganz entscheidend<br />

unterstützen können.<br />

Felix Fit aus Höxter ist in unserem Unternehmen seit Jahren<br />

ein guter Bekannter. Angesichts des wachsenden Bedarfs<br />

an gesundheitsfördernden Leistungen wurde in der Weserbergland<br />

Klinik ein Qualifizierungs- und Fortbildungszentrum<br />

gegründet. In der Startphase werden Gesundheitsprogramme<br />

für Kinder und Erwachsene sowie Weiterbildungen<br />

für Rückenschullehrer angeboten. Die Angebotspalette wird<br />

stetig erweitert. Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen<br />

des Fortbildungsteams viel Erfolg und danke ihnen für ihr<br />

Engagement in einem Bereich, der uns allen am Herzen liegt.<br />

Ihr<br />

Dr. Tobias Kaltenbach<br />

Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung

Titelthema<br />

Wenn Angst das Leben diktiert<br />

Über Umgang, Therapie und Befreiung von der Angst<br />

Angst ist ein grundlegendes und normales Gefühl, das alle Menschen kennen und im Laufe ihres Lebens schon empfunden<br />

haben. Das Gefühl der Angst hat in den meisten Situationen eine elementare Warnfunktion – es weist uns auf<br />

Gefahren und Grenzen hin. Die mit Angst verbundenen körperlichen Signale wie erhöhter Herzschlag ermöglichen<br />

die schnelle Reaktion auf eine Bedrohung. Dann geht die Angst vorüber. Doch was geschieht, wenn sie den Alltag<br />

so dominiert, dass ein normales Leben nicht mehr möglich ist? <strong>Asklepios</strong> intern sprach mit Prof. Dr. Stefan Kropp,<br />

Chefarzt der Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Fachkliniken Teupitz und Lübben, über<br />

Therapiemöglichkeiten bei Angststörungen und den Weg zurück in angstfreies Leben.<br />

Was ist Angst und wie entsteht sie?<br />

Angst ist ein normalpsychologisches Phänomen. Als primärer<br />

Affekt setzt Angst wichtige Signale. Angst versetzt uns in die<br />

Lage, Gefährdungen und brenzlige Zustände zu erkennen, zu<br />

bewerten und zu differenzieren. Sie ist eine unsichtbare „Antenne“<br />

für bedrohliche Situationen. Ein Überleben der menschlichen<br />

Spezies wäre ohne Angst ausgesprochen schwierig gewesen.<br />

Erfolgen jedoch die falschen Reaktionen auf Umweltreize,<br />

werden also beispielsweise Gefahren zu hoch oder auch zu<br />

niedrig eingeschätzt, dann kann sich dies auf das Leben und<br />

die Weiterentwicklung des jeweiligen Menschen ungünstig<br />

auswirken. Eine angemessene und gut austarierte Angstbalance<br />

hat eine beschützende Wirkung. Denn grundsätzlich ist das<br />

menschliche Handeln darauf ausgerichtet, gefährliche Situationen<br />

zu vermeiden und durch Erfahrungen planvoll zu handeln.<br />

Zuviel Angst beeinträchtigt unser Leben, zu wenig allerdings<br />

auch. Oder würden Sie auf eine heiße Herdplatte fassen, über<br />

eine marode Brücke spazieren oder unangegurtet Auto fahren?<br />

Ganz sicher nicht.<br />

Durch welche klassischen körperlichen Symptome macht sich<br />

Angst bemerkbar?<br />

Betroffene berichten von starkem Herzklopfen, einem „Kloß<br />

im Hals“, Schmerzen in der Brust, Erstickungssymptomen,<br />

Schwindelattacken, Taubheitsgefühlen, Kurzatmigkeit, Benommenheit,<br />

Herzschmerzen, Gefühlen der Unwirklichkeit, von<br />

der Angst, verrückt zu werden, Angst vor dem Tod, Hitzewallungen<br />

und Kälteschauern.<br />

Wie häufig treten Angststörungen auf, und ab wann besteht Behandlungsbedürftigkeit?<br />

Angststörungen treten im Gegensatz zu anderen Erkrankungen<br />

relativ häufig auf. Wissenschaftliche Studien ergaben, dass etwa<br />

15 Prozent aller Menschen im Laufe ihres Lebens mindestens<br />

einmal mit Beschwerden einer Angsterkrankung konfrontiert<br />

werden. In den meisten Fällen handelt es sich um Frauen, wobei<br />

davon auszugehen ist, dass Frauen offener mit ihren Angstbeschwerden<br />

umgehen und sich eher behandeln lassen. Angstsymptome<br />

begleiten fast jede psychische Erkrankung. Es gibt jedoch<br />

auch die eigene Krankheitsgruppe der Angsterkrankung.<br />

Betroffene sollten sich in medizinische Behandlung begeben,<br />

wenn die natürliche Angst ihre sinnvolle Funktion verliert,<br />

wenn sie lähmt und dadurch die Gestaltung des eigenen Lebens<br />

massiv einschränkt. Angst macht einsam. Sie beeinträchtigt und<br />

verhindert den Kontakt zu anderen Menschen. Ängstliche Menschen<br />

ziehen sich immer mehr in ihr Schneckenhaus zurück. Sie<br />

geraten in eine soziale Isolation, weil sie Kontakte nach außen<br />

immer mehr einschränken – und irgendwann ganz aufgeben.<br />

Eine Angsterkrankung beginnt meist ganz harmlos. Zuerst werden<br />

beängstigende Situationen geschickt vermieden, später von<br />

vornherein ausgeschlossen. Ein typisches Beispiel dafür ist das<br />

Autofahren. Nachdem das Fahren auf der Autobahn nicht mehr<br />

in Frage kommt, werden später auch die gewohnten Strecken<br />

nicht mehr gefahren. Irgendwann wird das Auto gar nicht mehr<br />

benutzt. Die Angst hat gesiegt.<br />

Die meisten Betroffenen warten aus Scham leider zu lange, ehe<br />

sie Hilfe in Anspruch nehmen. Viele nehmen ihre Angst als Pro-<br />

6 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 7

Titelthema<br />

blem auch gar nicht richtig wahr. Wichtig ist es, sich der Angst<br />

zu stellen und sich nicht vor ihr zu verstecken.<br />

Angst kann aber auch positiv wirken, in einigen Fällen sogar<br />

Mut machen. Es gibt Menschen, die in bedrohlichen Situationen<br />

zu körperlichen Höchstleistungen fähig sind, einen unbedingten<br />

Überlebenswillen aktivieren und über sich hinauswachsen.<br />

Gibt es Menschen, die zu Ängsten neigen?<br />

Ja, die gibt es. Von Geburt an ist das Nervenkostüm der Menschen<br />

unterschiedlich ausgestattet. Jeder von uns bringt eine<br />

gewisse genetische und körperliche Ausstattung mit. Danach<br />

werden wir durch soziale Einflüsse und die Umwelt geprägt.<br />

Kinder, die bereits frühzeitig selbstbewusst heranwachsen und<br />

die Möglichkeit erhalten, Gefahren selbst zu erkennen, sich ihnen<br />

zu stellen oder ihnen angemessen zu begegnen, werden im<br />

späteren Leben weniger Ängste haben. Das vermittelte Urvertrauen<br />

macht sie stark.<br />

Versuchen dagegen Eltern, ihren Nachwuchs vor allen Schwierigkeiten<br />

zu bewahren, ihm alles abzunehmen und zu suggerieren<br />

„Du kannst das nicht!“, dann besteht die Gefahr, dass<br />

unsichere und ängstliche Kinder heranwachsen. Eine solche Erziehung<br />

wird das ganze nachfolgende Leben beeinflussen.<br />

Welche Ängste haben Menschen in der heutigen Zeit?<br />

Gesellschaftliches Oberthema ist die Furcht vor dem sozialen<br />

Abstieg. Viele Menschen, vor allem ältere, haben Angst vor der<br />

Einsamkeit. Andere fürchten sich vor dem Verlust des Vertrau-<br />

ten. Peinigten die Menschen vor 40 Jahren noch reale Ängste<br />

wie Hunger, Krieg und Tod, stehen heute eher andere Ängste<br />

im Vordergrund. Dazu gehören Angst vor Menschengruppen,<br />

Angst vor Nähe oder auch die Angst, verletzt oder abgelehnt<br />

zu werden.<br />

Hat sich der gesellschaftliche Umgang mit der Angst geändert?<br />

Angst wurde in den letzten Jahren als gesellschaftliches Thema<br />

entdeckt und akzeptiert: Die Menschen sprechen heute eher<br />

über ihre Ängste. Sie reagieren viel reflektierter. Ging es vor 50<br />

oder 60 Jahren im Alltag noch ums alltägliche Überleben, verfügen<br />

die Menschen heute über wesentlich mehr Zeit. In einigen<br />

Fällen wird diese mit Grübeln und Nachdenken über eigene<br />

Ängste verbracht.<br />

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es bei Angststörungen?<br />

Angst kann im Rahmen einer Psychotherapie oder medikamentös<br />

behandelt werden. Erfolg und Dauer beider Behandlungsmöglichkeiten<br />

richten sich auch danach, wie lange die<br />

Beschwerden schon bestehen. Je früher die Therapie beginnt,<br />

umso besser ist dies für den Behandlungsverlauf. Natürlich<br />

spielen auch persönliche Präferenzen jedes Einzelnen eine Rolle.<br />

Patienten mit Angsterkrankungen können sehr gut ambulant<br />

behandelt werden. Klinisch sehen wir überwiegend Patienten,<br />

die entweder an einer sehr schweren Form einer Angststörung<br />

leiden oder bei denen ihre psychische Grunderkrankung von<br />

einer Angsterkrankung begleitet wird.<br />

Immer wieder suchen Angstpatienten eine schnelle Lösung für<br />

ihr Problem. In Deutschland ist es nicht schwer, an angstlösende<br />

Mittel heranzukommen, die häufig bedenkenlos von Ärzten<br />

verschrieben werden. Oft handelt es sich dabei jedoch um Substanzen,<br />

die abhängig machen. Ich kann vor diesem scheinbar<br />

einfacheren Weg nur warnen, denn neben der ursprünglichen<br />

Angsterkrankung kommt nun auch eine Abhängigkeitserkrankung<br />

hinzu, die ebenfalls sorgfältig behandelt werden muss. In<br />

der Regel erfolgen der Medikamentenentzug und die weitere<br />

Behandlung dann stationär in einer psychiatrischen Einrichtung.<br />

Warum sollten sich Betroffene unbedingt Hilfe holen?<br />

Angst kann chronisch werden. Je länger sie andauert, umso<br />

schwieriger ist sie behandelbar. Eine Lähmung durch Angst<br />

kann eine dauerhafte Isolation verursachen. 10 bis 30 Prozent<br />

aller Angsterkrankten nehmen nicht mehr am sozialen Leben<br />

teil – eine alarmierende Zahl. Deshalb rate ich Betroffenen, so<br />

schnell wie möglich ihren Hausarzt aufzusuchen, um die weitere<br />

Vorgehensweise zu besprechen. Zahlreiche Beratungsstellen,<br />

kirchliche Einrichtungen und Selbsthilfegruppen geben ebenfalls<br />

Empfehlungen und Tipps zu Wegen aus der Angstspirale.<br />

Ist Angst heilbar?<br />

Angst ist kein Schicksal, das hingenommen werden muss. Die<br />

Erkrankung kann bei entsprechender Therapie einen sehr günstigen<br />

Verlauf nehmen, sich deutlich bessern und vollständig<br />

geheilt werden. Grundvoraussetzungen allerdings sind, dass<br />

sich die Betroffenen ihrer Angst stellen, nicht zu lange warten<br />

und sich frühzeitig in ärztliche Behandlung begeben.<br />

Das Gespräch führte Mandy Wolf<br />

8 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 9<br />

Kontakt<br />

Prof. Dr. Stefan Kropp<br />

Chefarzt<br />

<strong>Asklepios</strong> Fachklinikum Teupitz<br />

<strong>Asklepios</strong> Fachklinikum Lübben<br />

Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie<br />

und Psychosomatik<br />

Buchholzer Straße 21, 15755 Teupitz<br />

Tel. (033766) 66 276<br />

E-Mail: s.kropp@asklepios.com<br />

Prof. Dr. Stefan Kropp

Medizin & Wissenschaft<br />

+<br />

+++ Online-Überwachung von Risiko-<br />

Patienten<br />

Medizinticker<br />

In der Orthopädischen Klinik Lindenlohe kommt seit einigen Monaten<br />

Vigileo zum Einsatz, ein Monitoring-System der neuesten<br />

Generation, das als „Monitor zur Optimierung des Flüssigkeitsmanagements<br />

und der Sauerstoffversorgung des Gewebes“ beschrieben<br />

wird. Fast alle physiologischen Funktionen von Risikopatienten,<br />

die sich größeren orthopädischen Eingriffen unterziehen müssen,<br />

werden mit Vigileo exakt, kontinuierlich und zuverlässig erfasst. Mittels<br />

modernster Computertechnik können die erfassten Daten digitalisiert,<br />

gespeichert, analysiert und weiterverarbeitet werden. „Wir<br />

haben eine Online-Verbindung zum Patienten“, erklärt Dr. Martin<br />

Wallinger, Oberarzt der Abteilung für Anästhesiologie und Schmerztherapie<br />

in Lindenlohe. Um schnell und umfassend arbeiten zu können,<br />

wurde die komplette IMC-Mannschaft (Intermediate Care) auf<br />

das neue System geschult.<br />

+++ Schnellster CT der Welt in St. Georg<br />

In kürzester Zeit gestochen scharfe Bilder bei geringster Strahlenbelastung:<br />

Ein neuer Hochleistungs-Computertomograph scannt einen<br />

zwei Meter großen Menschen in weniger als fünf Sekunden komplett<br />

vom Scheitel bis zur Sohle – eine Brustkorbuntersuchung ist bereits<br />

in 0,6 Sekunden möglich. Dabei kann die Strahlenbelastung bei<br />

einzelnen Untersuchungen im Vergleich zur herkömmlichen Technik<br />

um bis zu 90 Prozent gesenkt werden! Ein weiterer Vorteil für ältere<br />

Menschen, Kinder, Notfall- oder Intensiv-Patienten: Sie müssen<br />

während der Aufnahme nicht mehr den Atem anhalten. Außerdem ist<br />

das neue Gerät auch für die wachsende Gruppe schwer übergewichtiger<br />

Patienten geeignet. Der CT ist direkt neben der Notaufnahme<br />

platziert und wird die Diagnostik auch bei Schlaganfall- und Notfallpatienten<br />

erheblich verbessern. Auch Eingriffe an Herzklappen,<br />

Herzgefäßen, peripheren Gefäßen und am Herzmuskel können jetzt<br />

noch besser geplant werden: Bei einer ersten Patientin konnten in<br />

dem neuen CT die Herzkranzgefäße so genau dargestellt werden,<br />

dass eine Katheteruntersuchung nicht notwendig war.<br />

Kontakt<br />

Dr. Franz Jürgen Unterburger,<br />

Chefarzt der Abteilung für Anästhesiologie und Schmerztherapie der<br />

<strong>Asklepios</strong> Orthopädischen Klinik Lindenlohe<br />

Tel. 09431/888-640, E-Mail: j.unterburger@asklepios.com<br />

+++ Neuer Notarztwagen/Intensivtransportwagen<br />

beim ASB-Hamburg<br />

Im Januar konnte die Rettungswache Osdorf das neue Fahrzeug in<br />

Dienst stellen. Es ist für alle Belange der modernen Notfallmedizin<br />

sowie mit umfangreichem Intensiv-Equipement ausgerüstet. Neben<br />

einem Intensiv-Beatmungsgerät, komplettem Monitoring, sechs<br />

Spritzenpumpen und zwei Absaugeinheiten ist der Wagen für die<br />

Aufnahme unterschiedlichster Medizingeräte (wie eine intraaortale<br />

Ballonpumpe oder ein ECMO zur künstlichen Beatmung) vorbereitet<br />

und ausgelegt. Drei hochwertige Sitze im Patientenraum ermöglichen<br />

die problemlose Begleitung durch zusätzliches Fachpersonal.<br />

Seitens des ASB wird die Besatzung weiterhin aus zwei Rettungsassistenten<br />

mit Intensiv-Weiterbildung und einem Notarzt bestehen.<br />

Platzangebot und Komfort (Luftfederung, Klimaanlage) ermöglichen<br />

es nun auch, übergewichtige – und speziell „überbreite“ – Patienten<br />

zu befördern.<br />

+++ Ergonomie am Arbeitsplatz<br />

Wer den Großteil seiner täglichen Arbeitszeit<br />

vor dem Computer verbringt, kennt die<br />

Symptome: Augen, Rücken und Schultern<br />

beginnen zu schmerzen. „Das sind eindeutige<br />

Zeichen für eine falsche Haltung am<br />

Arbeitsplatz“, erklärt Dr. Siegfried Marr,<br />

Chefarzt für Orthopädie am Rehabilitationszentrum<br />

für Rheumatologie und Orthopädie<br />

Dr. Siegfried Marr in Bad Abbach. Dynamisches Sitzen, also<br />

die häufige Änderung der Haltung auf dem<br />

Bürostuhl, ist daher von besonderer Bedeutung: Der Stuhl sollte<br />

höhenverstellbar sein, Rückenlehne, Sitzfläche und Polster müssen<br />

bestimmte Anforderungen erfüllen. Wichtig ist auch ein hochauflösender<br />

Monitor. Um Kopf- und Augenschmerzen vorzubeugen, ist<br />

eine zum Fenster parallele Blickrichtung günstig, und Lichtquellen<br />

sollten sich nicht im direkten Sichtbereich befinden. Doch die regelmäßige<br />

Bewegung kann auch ein ergonomischer Arbeitsplatz nicht<br />

ersetzen: Wer den ganzen Tag sitzt, sollte daher durch Sport nach<br />

der Arbeit einen Ausgleich zur einseitigen Körperhaltung schaffen.<br />

Service-Nummer für Rückfragen<br />

oder Arzt-Arzt-Gespräche: 0700-83398198<br />

Kontakt<br />

Frank Bäcker (Wachenleiter)<br />

ASB-Sozialeinrichtungen (Hamburg) GmbH<br />

Rettungswache Osdorf/ASB-Intensivmobil<br />

Lupinenweg 12, 22549 Hamburg<br />

Tel.: 040/ 83398-198 Fax: -194<br />

Mobil: 0173/ 614 21 64<br />

+++ Brückenschlag zwischen Orthopädie und<br />

Physiotherapie<br />

Prof. Dr. Heiko Graichen (rechts) „assistierte“ beim endoprothetischen Eingriff<br />

am Kunstknie. Symposium-Organisator Dr. Peter Hopp (4. v. r.) stand für Fragen<br />

bereit.<br />

Das Knie war zentrales Thema des 2. Physiotherapie-Symposiums in<br />

Lindenlohe, zu dem 100 Teilnehmer kamen. Assistenzarzt und Physiotherapeut<br />

Dr. Peter Hopp referierte über die funktionelle Anatomie<br />

und Biomechanik des Kniegelenks. In weiteren Vorträgen wurden<br />

Möglichkeiten gelenkerhaltender und gelenkersetzender operativer<br />

Eingriffe erörtert. Besonderen Anklang fand der Workshop: Mit Original-Geräten<br />

konnten am Kunstknochen alle Schritte zur Einbringung<br />

eines Knie-Implantates nachvollzogen werden. Professor Dr. Heiko<br />

Graichen, Ärztlicher Direktor und wissenschaftlicher Leiter des Symposiums,<br />

„assistierte“ den Kursteilnehmern mit seinem Ärzte-Team.<br />

Technisch aufwändig im doppelten Sinne wurde es dann bei einer in<br />

den Vortragssaal übertragenen und von Operateurin Dr. Isabel Winter<br />

kommentierten Live-OP. Die Leiterin der Abteilung Sportorthopädie<br />

und Unfallchirurgie stabilisierte in einem arthroskopischen Eingriff<br />

die Kniescheibe eines Patienten mit einer zuvor aus dem Unterschenkel<br />

entnommenen Sehne. Zum Schluss sprach Hannspeter<br />

Meier, Sportphysiotherapeut und Rehatrainer aus Nürnberg, über<br />

die Rehabilitationsmöglichkeiten nach einer Knie-OP.<br />

10 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 11

Medizin & Wissenschaft<br />

Neuester Lebensretter für<br />

das schwache Herz<br />

Herzinsuffizienz ist die häufigste Volkskrankheit in den wohlhabenden Ländern. Der Krankheitsverlauf entwickelt<br />

sich bei vielen Patienten dramatisch: Eine jahrelange Leidenszeit mit Luftnot, Kurzatmigkeit, Müdigkeit und fehlender<br />

Leistungsfähigkeit führt über immer wiederkehrende Kranken hauseinweisungen zum Herztod. Defibrillatoren<br />

normalisieren mittels Elektroschock den Herzrhythmus bei Kammerflimmern. Im Klinikum Schwalmstadt erhalten<br />

diese Patienten nun einen implantierbaren Defibrillator der allerneuesten Generation.<br />

Chefarzt Dr. Matthias Schulze (rechts)<br />

und Dr. Dieter Zenker von der Thorax-,<br />

Herz- und Gefäßchirurgie der UMG<br />

Göttingen mit dem neuen CRT-D<br />

„Wir sind sehr stolz darauf, im Rahmen<br />

eines weltweiten Zulassungsverfahrens<br />

zusammen mit einigen ganz großen Universitätskliniken<br />

in Europa diese neueste<br />

Gerätetechnologie einzuführen“, so Chefarzt<br />

Dr. med. Matthias Schulze.<br />

„Weltweit anerkannte Studien haben gezeigt,<br />

dass heute viele Leben gerettet werden<br />

können, wenn man diese Geräte viel<br />

früher implantiert, als es noch fünf oder<br />

zehn Jahren üblich war.“ Neben diesem<br />

positiven und lebensrettenden Effekt gibt<br />

es aber auch Nebenwirkungen. Vor allem<br />

falsche Therapien und Schocks des Defibrillators<br />

können zu psychischen Störungen,<br />

Ablehnung der Therapie und unnötigen<br />

Krankenhausaufenthalten führen. Die<br />

neueste Generation von Defibrillatoren verfügt<br />

darum neben sehr hohen technischen<br />

Leistungsmerkmalen und einer langen Lebensdauer<br />

auch über ein neues Paket von<br />

Sicherheitsfunktionen zur Vermeidung falscher<br />

Therapien bzw. Schockabgaben.<br />

„Neben dem außerordentlichen Engagement<br />

unserer Ärzte, die Herzleistungsschwäche<br />

in unserem Einzugsgebiet<br />

mit modernsten Therapiekonzepten zu<br />

behandeln, ist diese neueste Generation<br />

von Implantaten ein Gewinn für unsere<br />

Patienten“, so Dr. Dirk Fellermann, Geschäftsführer<br />

der Kliniken Schwalm-Eder.<br />

„Wir erwarten dadurch weniger Patientenbeschwerden<br />

und eine Reduktion von<br />

Krankenhauseinweisungen aufgrund falscher<br />

Therapien und Schockabgaben.“<br />

Die erste Patientin, die im Klinikum<br />

Schwalmstadt einen ICD mit zusätzlichem<br />

Herzschrittmacher zur kardialen<br />

Resynchronisation erhielt, ist eine typische<br />

Patientin für derartige Implantate.<br />

Die 72-Jährige konnte Arztbesuche zwar<br />

bislang auf ein Minimum reduzieren und<br />

war seit Jahrzehnten nicht mehr im Krankenhaus.<br />

Doch in den letzten Jahren wurden<br />

die Beschwerden stärker: „Es fehlte<br />

zunehmend an der Luft, Erkältungen<br />

dauerten länger als früher, dazu immer<br />

wieder Wasser in den Beinen – das Leben<br />

wurde Qual.“ Nach einer Schwindelattacke<br />

und extremer Luftnot wurde<br />

sie vom Notarzt ins Klinikum gebracht.<br />

Neben dem prophylaktischen Schutz<br />

vor dem plötzlichen Herztod, der in der<br />

Gruppe der Patienten mit ausgeprägter<br />

Herzleistungsschwäche der Killer Nummer<br />

1 ist, erhielt sie einen Herzschrittmacher<br />

zur kontinuierlichen synchronen<br />

Stimulation beider Herzhauptkammern.<br />

„Wir erwarten für die Patientin eine deutliche<br />

Leistungsverbesserung und noch<br />

viele gute Jahre. Natürlich werden wir<br />

sie in unser laufendes Telemedizinisches<br />

Konzept aufnehmen, um so eine maximale<br />

Sicherheit und optimale Betreuung<br />

zu garantieren“, so Dr. Schulze abschließend.<br />

Kontakt<br />

Dr. Matthias Schulze<br />

Allgemeine Innere Medizin und Kardiologie<br />

<strong>Asklepios</strong> Klinikum Schwalmstadt<br />

Krankenhausstraße 27<br />

34613 Schwalmstadt<br />

Tel.: (06691)799-247<br />

Fax: (06691)799-321<br />

E-Mail: ma.schulze@asklepios.com<br />

Leberspezialisten in Lich<br />

Seit 10 Jahren gibt es in der Akutklinik eine spezielle Lebersprechstunde<br />

Die Leber ist das zentrale Organ des menschlichen Stoffwechsels. Sie dient unter anderem zur nahrungsabhängigen<br />

Speicherung, Umwandlung und Freisetzung von Zuckern und Fetten sowie zum Abbau und zurAusscheidung<br />

körpereigener und medikamentöser Giftstoffe. Auch die Bildung der meisten Bluteiweiße sowie der Gallenflüssigkeit<br />

gehört zu ihren Aufgaben. In jeder Minute wird die Leber von circa 1,5 Litern Blut durchströmt – das sind circa 25<br />

Prozent der Gesamtmenge unseres Blutes.<br />

Die besondere Bedeutung dieses Organs<br />

veranlasste im Jahre 2000 den damaligen<br />

Leiter der Inneren Abteilung der Klinik<br />

in Lich, Professor Dr. Gerhard Goubeaud,<br />

eine Lebersprechstunde ins Leben zu rufen.<br />

Seit 2005 wird diese Sprechstunde von<br />

Professor Dr. Dr. Friedrich Grimminger,<br />

Professor Dr. Jürgen Lohmeyer sowie den<br />

Oberärzten Dr. Karl-Heinz Hohmann und<br />

Dr. Jürgen Huber fortgeführt. Die Lebersprechstunde<br />

findet regelmäßig montags,<br />

mittwochs und donnerstags jeweils von 14<br />

bis 17 Uhr statt.<br />

In der Inneren Abteilung der Klinik werden<br />

alle Formen von Lebererkrankungen<br />

diagnostiziert und behandelt. Neben<br />

chronischen Viruserkrankungen und anderen<br />

infektiösen Lebererkrankungen<br />

betrifft dies insbesondere autoimmunologisch<br />

vermittelte Leberschäden, Schädigungen<br />

der Leber durch Medikamente<br />

sowie Erkrankungen von Leber und Gallenwegen<br />

als Folge von HIV- Infektionen.<br />

Ein weiterer Schwerpunkt der Licher Internisten<br />

sind durch Alkohol hervorgerufene<br />

Lebererkrankungen. Dazu gehören<br />

Fettleberhepatitis, Leberzirrhose und deren<br />

Komplikationen, Magenerkrankungen<br />

sowie Erkrankungen der Magen- und<br />

Darmschleimhaut – einschließlich infektiöser<br />

Komplikationen.<br />

Auch die Folgen einer chronischen Lebererkrankung<br />

wie beispielsweise Funktionsstörungen<br />

des Gehirns durch unzureichende<br />

Entgiftungsfunktion der Leber<br />

(Hepatische Enzephalopathie) oder die<br />

Prof. Dr. Dr. Friedrich<br />

Grimminger<br />

Chefarzt<br />

Dr. Karl-Heinz Hohmann<br />

Leitender Oberarzt<br />

Abnahme der Nierenfunktion (Hepatorenales<br />

Syndrom) werden behandelt.<br />

Die Diagnostik von primären Tumoren<br />

der Leber sowie die Leberbeteiligung bei<br />

Erkrankungen, die nicht von der Leber<br />

ausgehen, gehört gleichfalls zum Spektrum<br />

der Lebersprechstunde. Und auch<br />

schwangerschaftsspezifische Lebererkrankungen<br />

werden hier diagnostiziert<br />

und therapiert.<br />

Darüber hinaus spielt die interdisziplinäre<br />

Zusammenarbeit in der Klinik eine<br />

große Rolle bei der bestmöglichen Versorgung<br />

der Patienten. Das betrifft in diesem<br />

Zusammenhang insbesondere Diagnose<br />

und Therapie von Erkrankungen der Gallenblase<br />

und der Gallenwege, bei der die<br />

Innere Abteilung und die Chirurgische<br />

Abteilung eng kooperieren.<br />

Prof. Dr. Jürgen Lohmeyer, Dr. Jürgen Huber<br />

Facharzt für Innere Medizin Oberarzt<br />

/ Hämato-Onkologie / Infektiologie<br />

12 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 13<br />

Kontakt<br />

Prof. Dr. Dr. Friedrich Grimminger<br />

Chefarzt der Inneren Abteilung<br />

<strong>Asklepios</strong> Klinik Lich<br />

Goethestr. 4<br />

35423 Lich<br />

Telefon: 06404-81194<br />

E-Mail: lich@asklepios.com

Medizin & Wissenschaft<br />

Moderne chirurgische Konzepte<br />

für Kopf-Hals-Tumore<br />

Das Plattenepithelkarzinom ist der häufigste bösartige Tumor im Bereich der Schleimhäute der oberen Luft- und Speisewege.<br />

Hauptursache ist das Zusammenwirken von langjährigem Alkohol- und Tabakmissbrauch. Die entsprechenden<br />

Therapiekonzepte haben sich in den vergangenen 20 Jahren stark verändert: Die chirurgische Radikalität wird zugunsten<br />

organ- und funktionserhaltender Strategien verlassen, um bei vergleichbaren onkologischen Ergebnissen die<br />

operationsbedingten Funktionseinschränkungen zu reduzieren und so die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.<br />

Halssitus während der Neck dissection<br />

1. nach Präparation des Hautlappens<br />

2. mit teilweieser Entwicklung des Weichteilgewebes<br />

3. nach Ausräumung des Weichteilgewebes<br />

Die Behandlung bösartiger Tumoren der oberen Luft- und Speisewege<br />

ist auf Grund der komplexen Anatomie und Organfunktionen<br />

(Gesichtsästhetik, Schluckfunktion, Atmung, Sprache,<br />

Stimme) problematisch. Um funktionelle Einschränkungen<br />

zu reduzieren, wurde seit Mitte der 80er Jahre die transorale<br />

Lasermikrochirurgie mit dem CO -Laser entwickelt. Mit dieser<br />

2<br />

Operationstechnik kann auf einen ein Zugangsweg von außen<br />

verzichtet werden.<br />

Wesentlicher Vorteil der CO -Laserchirurgie ist das berührungs-<br />

2<br />

freie und im kapillären Bereich blutungsarme Schneiden des<br />

Gewebes, was während der Operation eine sehr gute Übersicht<br />

ermöglicht. Die transorale Laserchirurgie wird unter mikroskopischer<br />

Kontrolle durchgeführt. Der Fokus des Laserstrahls<br />

wird dabei stark reduziert, um die thermische Schädigung benachbarter<br />

Gewebe zu verringern.<br />

Das operative Ziel der Lasermikrochirurgie ist die vollständige<br />

Entfernung des Primärtumors. Im Gegensatz zur konventionellen<br />

Chirurgie werden dabei die Resektionsgrenzen durch Lage<br />

und Größe dieses Tumors bestimmt. Das Operationsmikroskop<br />

erlaubt eine gute Unterscheidung zwischen gesundem und tumorösem<br />

Gewebe, und die thermische Versiegelung kleinerer<br />

Blut- und Lymphgefäße ermöglicht eine gute Übersicht während<br />

der Operation. So lassen sich die Tumorgrenzen besser erkennen,<br />

der Operateur wird weitgehend von der Tumorausdehnung<br />

geleitet und kann viel gesundes Gewebe schonen. Dies<br />

ermöglicht den Organerhalt und damit die Aufrechterhaltung<br />

einer guten Schluck- und Stimmfunktion. Darüber hinaus kann<br />

in den meisten Fällen auf einen Luftröhrenschnitt verzichtet<br />

werden.<br />

Literatur und eigene Erfahrungen zeigen, dass die onkologischen<br />

Ergebnisse der Laserchirurgie den konventionell-chirurgischen<br />

Techniken oder der primären Strahlentherapie gleichwertig<br />

und zum Teil sogar überlegen sind. Die transorale, mikroskopisch<br />

kontrollierte CO -Laserchirurgie ist daher bei der<br />

2<br />

Behandlung von begrenzten und oberflächlich gewachsenen<br />

Karzinomen der oberen Luft- und Speisewege die Methode der<br />

Wahl. Auch ausgedehntere Karzinome lassen sich so komplett<br />

entfernen, dies ist aber in hohem Maße von Erfahrung und Expertise<br />

des Operateurs abhängig.<br />

Therapie bei Halslymphknoten-Metastasen<br />

Die Prognose von Patienten mit Plattenepithelkarzinomen im<br />

Kopf-Hals-Bereich wird maßgeblich dadurch bestimmt, inwieweit<br />

auch Halslymphknotenmetastasen vorhanden sind.<br />

Die Erhebung des Halslymphknotenstatus durch alleiniges<br />

Abtasten ist zur gesicherten Erfassung von Metastasen völlig<br />

unzureichend. Bildgebende Verfahren (CT, MRT) ermöglichen<br />

eine gute Beurteilung der Halslymphknoten. Zahlreiche Untersuchungen<br />

zeigten jedoch, dass eine spezielle Sonographie<br />

diesen Verfahren gleichwertig oder sogar überlegen ist. Mit der<br />

sonographisch kontrollierten Feinnadelpunktion (FNP) lassen<br />

sich insbesondere kleinere und in tieferen Halsschichten lokalisierte<br />

Raumforderungen sicher punktieren. Dadurch kann die<br />

Wahrscheinlichkeit einer Halslymphknotenmetastasierung bereits<br />

vor der Behandlung besser eingeschätzt werden.<br />

Die 1906 erstmals beschriebene „radikale Neck dissection“<br />

(RND) war viele Jahrzehnte das Standardverfahren zur Entfernung<br />

zervikaler Lymphknotenmetastasen. Analog zur neueren,<br />

weniger invasiven Chirurgie des Primärtumors wurde aber<br />

auch die Radikalität der Neck dissection schrittweise durch<br />

selektive Formen ersetzt. Die postoperativen funktionellen Einschränkungen<br />

können so bei gleichem onkologischem Ergebnis<br />

deutlich minimiert werden, was verbesserte Lebensqualität zur<br />

Folge hat.<br />

Die Behandlung von Plattenepithelkarzinomen der oberen Luftund<br />

Speisewege und des zervikalen Lymphabflusses hat sich<br />

also in den vergangenen Jahren zugunsten weniger radikaler,<br />

stärker organ- und funktionserhaltender Techniken verändert.<br />

Insbesondere bei Patienten mit weit fortgeschrittenen Primärtumoren<br />

und/oder Halslymphknotenmetastasierungen ist eine<br />

radikale chirurgische Sanierung aber weiterhin erforderlich.<br />

Doch auch hier verbessern neue Resektionstechniken und rekonstruktive<br />

Maßnahmen vielfach die postoperative Funktionalität<br />

(mikroanastomosierte Lappentechniken, Stimmprothesen<br />

nach Laryngektomie).<br />

In vielen Fällen ist nach erfolgter chirurgischer Sanierung des<br />

Primärtumors und der Lymphabflusswege eine ergänzende<br />

Radio- oder Radiochemotherapie erforderlich. In Abhängigkeit<br />

von Tumorlokalisation und -größe kann auch prä- oder postoperativ<br />

eine Chemo- oder Antikörpertherapie sinnvoll sein.<br />

Daher sollte nach Diagnose und Feststellung des Stadiums der<br />

Erkankung das individuelle Therapiekonzept im Rahmen einer<br />

interdisziplinären onkologischen Konferenz festgelegt werden.<br />

<strong>Asklepios</strong> Intern<br />

Chancen nutzen –<br />

berufsbegleitend<br />

studieren.<br />

Nutzen Sie die Vorteile eines Fernstudiums und<br />

informieren Sie sich über unsere Studiengänge<br />

mit anerkanntem Abschluss<br />

Gesundheits- und<br />

Sozialmanagement (B.A.)<br />

Health Care Studies (B.Sc.)<br />

Pflegemanagement (Diplom)<br />

Fordern Sie jetzt kostenlos Ihre Studienführer an.<br />

info@hamburger-fh.de<br />

Infoline: 040 / 350 94 360<br />

(mo.-do. 8-18 Uhr, fr. 8-17 Uhr) www.hamburger-fh.de<br />

1. Juli 2010 –<br />

letzter Studienstart<br />

mit Diplom-Abschluss<br />

14 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 06_085x125_3c_Askl.indd 1 <strong>Asklepios</strong> intern 11.02.2010 43/2010 11:10:21 15 Uhr<br />

Kontakt<br />

Dr. Christoph Külkens<br />

Abteilung für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,<br />

Kopf- und Halschirurgie<br />

<strong>Asklepios</strong> Klinik Nord – Heidberg<br />

Tangstedter Landstraße 400<br />

22417 Hamburg<br />

Tel.: (0 40) 18 18-87 34 64<br />

Fax: (0 40) 18 18-87 33 72<br />

Dr. Christoph Külkens<br />

E-Mail c.kuelkens@asklepios.com

Medizin & Wissenschaft<br />

Zeigt her Eure Füße<br />

„Hallux valgus“-Sprechstunde in Bad Abbach<br />

Eine Zivilisationskrankheit, die jeden achten Deutschen betrifft, sehen die meisten Menschen gar nicht – weil fast<br />

jeder Schuhe trägt. Doch gerade die Schuhe sind oft die Ursache. Sind sie zu eng oder hochhackig, können sie zur<br />

Ballen- oder Schiefzehe, dem Hallux valgus (hallux = Zehe, valgus = krumm, schief, gebogen), führen. Es gibt aber<br />

auch den angeborenen Hallux valgus. Genetische Komponenten, ein früherer Knochenbruch, eine entzündliche<br />

Erkrankung oder eine Muskellähmung können bei der Entstehung ebenfalls eine Rolle spielen. Die gute Nachricht: Es<br />

kann geholfen werden! Die Orthopädische Klinik für die Universität Regensburg im Klinikum Bad Abbach führt im<br />

Jahr rund 350 Vorfußoperationen durch, davon über 200 operative Korrekturen eines Hallux valgus.<br />

„Frauen sind häufiger betroffen als Männer“, erklärt Prof. Dr.<br />

Dr. Joachim Grifka. Denn am häufigsten tritt der erworbene<br />

Hallux valgus auf, der sich auf das Einwirken äußerer Faktoren<br />

zurückführen lässt. Viele Studien belegen, dass zu enges und<br />

hochhackiges Schuhwerk eine entscheidende Rolle bei der Entstehung<br />

der schiefen Großzehe spielt. Die Fehlstellung wird von<br />

den Betroffenen zunächst nur als kosmetisch störend empfunden.<br />

Im Laufe der Zeit aber können sich lokale Schmerzen und<br />

Entzündungen über dem Großzehengrundgelenk entwickeln,<br />

die Fehlstellung kann auch die zweite Zehe verdrängen, und<br />

durch ein verändertes Abrollverhalten treten häufig Schmerzen<br />

über den Mittelfußköpfchen auf. Letztlich kann das Krankheitsbild<br />

in eine Arthrose (Gelenkverschleiß) des Großzehengrundgelenks<br />

übergehen.<br />

Dem behandelnden Arzt und somit auch dem Kompetenzteam<br />

von Prof. Grifka steht eine Vielzahl von konservativen und<br />

operativen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Entscheidung<br />

für eine bestimmte Therapie erfolgt abhängig vom<br />

Befund und den beklagten Schmerzen. Zu den konservativen<br />

Möglichkeiten gehören eine angepasste Schuhversorgung, die<br />

im Bereich des Vorfußes entsprechend Platz bietet, und die<br />

Durchführung von Fußgymnastikübungen. Durch das Tragen<br />

spezieller Bandagen und Schienen sollen eine Stellungskorrektur<br />

bewirkt sowie ein weiteres Abweichen des Großzehs verhindert<br />

werden. Dem gesamten Spektrum der Fuß- und Sprunggelenkserkrankungen<br />

wird im Klinikum Bad Abbach eine so hohe<br />

Bedeutung beigemessen, dass hier jeden Dienstag eine spezielle<br />

Fußsprechstunde stattfindet.<br />

Ist der in der Sprechstunde erhobene Befund zu ausgeprägt<br />

oder führen konservative Maßnahmen nicht zur Linderung,<br />

ist eine Operation in Erwägung zu ziehen. Ob aber tatsächlich<br />

operiert wird oder nicht, richtet sich nach den Beschwerden des<br />

Patienten und sollte nie ausschließlich aufgrund kosmetischer<br />

Aspekte entschieden werden.<br />

Um aus über 100 möglichen Operationsverfahren das passende<br />

auszuwählen, ist es notwendig, Ursache und Ausprägung des<br />

Krankheitsbildes genau zu betrachten und zu bewerten. Neben<br />

der klinischen Untersuchung werden dazu Röntgenbilder des<br />

Fußes angefertigt. Ziel der Operation ist es, die ursprünglichen<br />

anatomischen Verhältnisse wiederherzustellen, sodass der Fuß<br />

beschwerdefrei voll beansprucht werden kann. Bei den meisten<br />

Operationsverfahren erfolgt eine Korrektur der knöchernen<br />

Achse, begleitend werden Weichteile gelöst oder gerafft. Weitere<br />

Beschwerden verursachende Fehlstellungen der anderen Zehen<br />

können bei der gleichen Operation korrigiert werden. Die<br />

Nachbehandlung beinhaltet (abhängig von der durchgeführten<br />

Operationstechnik) das etwa sechswöchige Tragen eines Spezialschuhs.<br />

Nach nochmaliger Röntgenkontrolle und stabilen<br />

Knochenverhältnissen erfolgt dann die vollständige Freigabe<br />

der Mobilisierung.<br />

16 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 17<br />

Völker AZ KPF10023AskI VaV.indd 1 15.02.2010 9:06:24 Uhr<br />

Kontakt<br />

Prof. Dr. Dr.<br />

Joachim Grifka<br />

Prof. Dr. Dr. Joachim Grifka<br />

Direktor der Klinik und Poliklinik für Orthopädie<br />

Orthopädische Klinik für die Universität Regensburg<br />

im <strong>Asklepios</strong> Klinikum Bad Abbach<br />

Kaiser-Karl-V.-Allee 3, 93077 Bad Abbach<br />

Tel. Sekretariat: (094 05) 18 - 2401<br />

E-Mail: c.haertel@asklepios.com<br />

Ask 03.10<br />

Erleichtert die Pflege: Das Völker Klinikbett Vis-a-Vis.<br />

Das Völker Vis-a-Vis ermöglicht das Sitzen mit festem Bodenkontakt<br />

und bietet die Aktivierung aus der Sitzposition nach<br />

vorn heraus. Das ist mehr Teilhabe am aktiven Leben, mo ti viert<br />

Patienten und bringt sie schneller wieder auf die Beine.<br />

Informieren und beteiligen Sie sich an unserem Forum:<br />

www.info-visavis.de<br />

Völker AG · Wullener Feld 79 · 58454 Witten<br />

Tel. +49 2302 96096-0 · Fax -16 · info@voelker.de

Medizin & Wissenschaft<br />

Chronische Schmerzen erzählen<br />

eine persönliche Geschichte<br />

Mithilfe moderner schmerztherapeutischer Ansätze sollen in Simbach am Inn Patienten wieder<br />

in einen normalen Alltag integriert werden.<br />

„Wenn wir Schmerz als vermeidbar betrachten und zudem mit den Mitteln zu seiner Vermeidung umzugehen wissen,<br />

zugleich aber die möglichen Grenzen ihrer Wirksamkeit akzeptieren, dann kennen wir zwar nicht die Kunst des ‚Lebens<br />

ohne Schmerz’ wohl aber die Kunst, weniger zu leiden, indem wir besser leiden.“ (Jeanne Russier, La souffrance)<br />

Schmerztherapeuten, die gute, effektive<br />

Schmerztherapie für chronische Schmerzpatienten<br />

anbieten, gehen immer aufmerksamer<br />

und achtvoller mit der Tatsache<br />

um, dass die Chronifizierung von<br />

Schmerz auf neuronalen Lernvorgängen<br />

beruht. Das Schmerzempfinden wird infolge<br />

wissenschaftlicher Erkenntnisse als<br />

dynamischer Prozess betrachtet, in den<br />

Auswirkungen früherer Erfahrungen<br />

und Erlebnisse einfließen. Somit muss<br />

jede chronische Schmerzerkrankung als<br />

jeweils sehr persönliche Geschichte gesehen<br />

und behandelt werden. Denn Befund<br />

und Befinden decken sich häufig<br />

nicht, und die erlebte Beeinträchtigung<br />

kann nicht wie üblich durch eine geeignete<br />

Diagnostik nachgewiesen und mit<br />

passenden Befunden dokumentiert werden.<br />

Wenn der Schmerz chronisch wird<br />

und der Betroffene keine Möglichkeiten<br />

mehr sieht, mit ihm umzugehen, wird<br />

der Schmerz zur eigenständigen Erkrankung.<br />

Lange haben Therapeuten ihre Patienten<br />

dabei unterstützt, dem Schmerz<br />

den Kampf anzusagen, heute geht es<br />

darum zu verstehen, welche persönliche<br />

Geschichte der Schmerz zu erzählen<br />

versucht. Oberstes Ziel der Behandlung<br />

bleibt, den Patienten in einen normalen<br />

Alltag zu integrieren.<br />

Neue Therapiekonzepte fördern daher<br />

die Befähigung der Patienten, ihr erlerntes,<br />

individuelles Schmerzprogramm zu<br />

erkennen und vorerst zu akzeptieren. Am<br />

allerbesten lernt der Mensch, wenn Gefühle<br />

im Spiel sind. Er entwickelt Überzeugungen,<br />

um das zu bewerten, was<br />

ihm widerfährt und diesem einen Sinn zu<br />

geben. So wird auch Schmerz am allerbesten<br />

„gelernt“, wenn lebhafte Gefühle<br />

beteiligt sind. Das eigene Belohnungssystem<br />

verfestigt die im Zentralnervensystem<br />

entstehenden Lernspuren noch<br />

zusätzlich. Es ist daher keine einfache<br />

Aufgabe, Erlerntes wieder zu verlernen,<br />

aber sie kann durch das Zusammenspiel<br />

verschiedener medizinischer, psychotherapeutischer,<br />

physiotherapeutischer,<br />

körperorientierter und Kreativtherapieverfahren<br />

erleichtert werden. Hierfür<br />

eigenen sich psychosomatische Kliniken<br />

und Fachabteilungen besonders gut, da<br />

dort Mitarbeiter aus all diesen Disziplinen<br />

gemeinsam mit dem Pflegepersonal<br />

einen Rahmen schaffen, in dem Patienten<br />

in diesem Erkenntnisprozess unterstützt<br />

werden.<br />

Das stationäre Angebot der psychosomatischen<br />

Abteilung in Simbach am Inn<br />

umfasst tägliche Pflegevisiten, regelmäßige<br />

medizinische und schmerztherapeutische<br />

Behandlung, wöchentlich je<br />

90 Minuten Einzelpsychotherapie und<br />

180 Minuten Gesprächsgruppentherapie<br />

sowie Körper- und Gestaltungstherapie<br />

in der Gruppe und gegebenenfalls auch<br />

im Einzelsetting. Eine physiotherapeutische<br />

Begleitung kann, muss aber nicht<br />

von Vorteil sein. Wir bemühen uns, jedem<br />

Patienten das Erlernen eines Entspannungsverfahrens<br />

zu ermöglichen, da<br />

Schmerz erwiesenermaßen mit dysfunktionaler<br />

Stressverarbeitung verknüpft ist:<br />

Anspannung und Schmerz potenzieren<br />

einander. Ein geeignetes Entspannungsverfahren<br />

kann dem Patienten das Tor zu<br />

der wichtigen, neuen Erfahrung öffnen:<br />

Ich kann selbst etwas tun! Ich kann meinen<br />

Schmerz verringern!<br />

All diese unterschiedlichen Anregungen<br />

lassen das „Schmerzprogramm“ langsam<br />

in den Hintergrund treten, dabei kommt<br />

den Gefühlen wieder eine wichtige Rolle<br />

zu: Jede Bewegung, jede Begegnung, die<br />

spielerisch und leicht, neugierig und achtsam<br />

erlebt wird, lässt die Patienten erneut<br />

lernen – nur werden sie diesmal durch ein<br />

größeres Bewegungsausmaß, eine freundliche<br />

Aufnahme in der Patientengemeinschaft<br />

oder den Erfolg beim Erproben<br />

einer veränderten Verhaltensweise belohnt.<br />

Auch tiefe Trauer hat Raum in unseren<br />

Therapien, um Abschied von alten<br />

Verletzungen vorzubreiten und für das<br />

Wagnis eines Neubeginns gerüstet zu sein.<br />

In einer speziellen Schmerzgruppe, die<br />

aus sieben Modulen zusammengesetzt<br />

ist, vermitteln wir Information über den<br />

Weg der Chronifizierung, über Schmerzverstärker<br />

und Ablenkungstechniken.<br />

Wir regen an, alte Überzeugungen (alles<br />

Schreckliche bleibt an mir hängen,<br />

mir kann sowieso keiner helfen etc.) zu<br />

entdecken und aufzugeben. Wir versuchen,<br />

die Verstrickung von sozialen Bedingungen,<br />

Vermeidungsverhalten und<br />

Gestimmtheit aufzuzeigen und besprechen<br />

die drei wichtigsten Denkfallen:<br />

„der Schmerz ist rein psychisch bedingt“,<br />

„der Schmerz ist rein organisch bedingt“<br />

und „der Schmerz muss weg – für immer“,<br />

um auf mögliche Hindernisse bei<br />

der Aufgabe des erlernten „Schmerzprogramms“<br />

hinzuweisen.<br />

In Fragebögen geben die meisten unserer<br />

Patienten nach dem stationären<br />

Aufenthalt eine Verbesserung der Lebensqualität,<br />

eine Verringerung der<br />

Beeinträchtigung durch den Schmerz,<br />

größeres Wohlbefinden sowie eine Reduktion<br />

der Schmerzintensität an. In den<br />

Abschlussgesprächen im Rahmen der<br />

Einzelpsychotherapie berichten viele von<br />

ihnen über einen vergrößerten Handlungsspielraum,<br />

der es ihnen ermöglicht,<br />

besser mit ihrer Erkrankung im Alltag zurechtzukommen.<br />

18 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 19<br />

Kontakt<br />

Dr. Martina Wittels<br />

Funktionsoberärztin im Bereich Schmerztherapie,<br />

Fachärztin für Anästhesie,<br />

Schmerztherapeutin, Psychotherapeutin<br />

Abteilung für Psychosomatik<br />

Kreiskrankenhaus Simbach am Inn<br />

Plinganserstraße 10, 84359 Simbach<br />

Tel.: (8571) 980 - 281<br />

Dr. Martina Wittels<br />

E-Mail: wittels.martina@khsim.de<br />

wittelsm@a1.net

Medizin & Wissenschaft<br />

Klinik Altona eröffnet<br />

Emergency Room<br />

Die im November 2009 feierlich eröffnete Zentrale Notaufnahme (ZNA) setzt neue Maßstäbe für Deutschland. Der<br />

18-Millionen-Bau wurde mit 13,84 Millionen Euro von der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz<br />

gefördert. In vielen Aspekten ist die neue ZNA vergleichbar mit den Notaufnahmen der Fernsehserien<br />

Emergency Room, Chicago Hope oder Dr. House.<br />

Schon vor der Eröffnung der neuen ZNA hatte die Klinik mit ihrem<br />

First-View-Konzept eine Vorreiterrolle inne. Dieses strukturiert<br />

die Abläufe der Notaufnahme so, dass die Wartezeiten der<br />

Patientinnen und Patienten auf ein Minimum reduziert werden.<br />

Mit dem Neubau der ZNA ist es gelungen, dieses Konzept auch<br />

auf baulicher und technischer Seite optimal umzusetzen. Zu den<br />

weiteren Highlights gehört ein Schockraum mit eingebautem<br />

Computertomografen, der Diagnostik und Behandlung Schwerverletzter<br />

und anderer Notfälle deutlich beschleunigen wird.<br />

„Für uns steht die bestmögliche Versorgung von Patienten an<br />

erster Stelle“, so Senatsdirektor Norbert Lettau, Amtsleiter<br />

Gesundheit und Verbraucherschutz der Behörde für Soziales,<br />

Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz. „Sie sollen unabhängig<br />

von ihrer Grunderkrankung über einen zentralen interdisziplinären<br />

Aufnahmedienst aufgenommen und behandelt<br />

werden, damit gegebenenfalls die notwendigen lebensrettenden<br />

Sofortmaßnahmen sofort eingeleitet werden können. Des-<br />

halb haben wir seitens der Gesundheitsbehörde auch die Einrichtung<br />

dieser Zentralen Notaufnahme mit fast 14 Millionen<br />

Euro unterstützt.“<br />

Mit jährlich rund 17.000 durch den Rettungsdienst eingelieferten<br />

Notfällen sei die ZNA in der Klinik Altona jene Einheit,<br />

die in Hamburg am häufigsten angefahren werde, betonte Ingo<br />

Breitmeier, Geschäftsführender Direktor der <strong>Asklepios</strong> Klinik<br />

Altona: „Dieser Bedeutung tragen wir mit der baulichen<br />

Erneuerung und Erweiterung Rechnung.“ Die insgesamt 18<br />

Millionen Euro wurden in neue Technik, die Platzierung eines<br />

Computertomografen in einem der Schockräume sowie in einen<br />

prozessorientierten Bau investiert. Alles ist auf die reibungslose<br />

und höchst effektive Versorgung von Notfällen eingerichtet.<br />

Mit speziellen Schrank-Farben wird zum Beispiel die Orientierung<br />

in allen Räumen erleichtert, ausgeklügelte Wartezonenkonzepte<br />

und organisatorische Vorkehrungen berücksichtigen<br />

einen möglichen Massenanfall von Patienten.<br />

Die Zentrale Notaufnahme Altona in Zahlen<br />

30 Ärztinnen/Ärzte und 57 Pflegekräfte<br />

mehr als 45.000 Notfallpatienten pro Jahr (30 Prozent stationär und 70<br />

Prozent ambulant), darunter:<br />

ein Drittel aller 150 Polytraumata Hamburgs<br />

(über das Traumazentrum)<br />

rund 900 Schlaganfälle (auf der überregionalen Stroke Unit)<br />

400 Herzinfarkte<br />

mehr als 3.000 weitere Herz-Notfälle<br />

mehr als 5.000 knöcherne Unfall- oder Sportverletzungen<br />

rund 1.500 Vergiftungen<br />

Die komplizierte und zeitkritische Arbeit in der neuen ZNA werde<br />

durch ein interdisziplinäres Team von Ärzten und Pflegekräften<br />

geleistet, die auf die Behandlung von Notfällen spezialisiert<br />

seien, erklärte Dr. Barbara Hogan, Chefärztin der ZNA und Präsidentin<br />

der Deutschen Gesellschaft Interdisziplinäre Notfallaufnahme<br />

DGINA e. V.: „Hinsichtlich der Prozesse nimmt die<br />

ZNA der Klinik Altona bereits heute eine europaweite Vorreiterrolle<br />

ein.“ Hogan hatte bereits in der alten ZNA das First-View-<br />

Konzept eingeführt, das die Wartezeit bis zum ersten Facharztkontakt<br />

auf 15 Minuten reduzierte, sowie das Casemanagement<br />

mit Sonografie implementiert. Die ersten Stunden des Krankenhausaufenthaltes<br />

seien bei vielen medizinischen Notfällen für<br />

den Krankheitsverlauf entscheidend, und eine optimal strukturierte<br />

Versorgung zahle sich medizinisch und ökonomisch aus,<br />

so Hogan: „Die neue ZNA wird jetzt noch mehr Leben retten,<br />

noch mehr kranke Menschen noch besser und schneller versorgen,<br />

Leiden lindern und Wartezeiten weiter verkürzen.“<br />

Der Schockraum, in dem die Erstversorgung Schwerstverletzter<br />

stattfindet, sei nach modernsten Maßstäben eingerichtet worden,<br />

betonte Prof. Dr. Volker Wening, Chefarzt der als übergeordnetes<br />

Traumazentrum zertifizierten Unfallchirurgie. „Uns<br />

geht es nicht nur um eine schnelle Behandlung, sondern um<br />

eine Verbesserung der Behandlungsqualität zusammen mit einer<br />

zügigen Behandlung dieser Patienten. Fast alle Menschen<br />

gehen davon aus, dass sie am Abend genauso wieder zu Hause<br />

ankommen, wie sie morgens weggefahren sind. Unfälle geschehen<br />

ohne Vorankündigung, und mancher wacht mit einem<br />

schweren Schädelhirntrauma oder Mehrfachverletzungen in<br />

einem Krankenhaus wieder auf. Diese Menschen optimal zu<br />

versorgen, haben wir uns seit Jahren zum Ziel gesetzt und hoffen,<br />

dieses durch die neue bauliche und technische Ausrüstung<br />

noch besser realisieren zu können.“<br />

20 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 21<br />

Jens Bonnet

Medizin & Wissenschaft<br />

Transsexualität<br />

Hinweise auf transsexuelle Menschen finden sich seit dem Altertum in vielen Kulturen und Gesellschaften.<br />

Transsexualität ist eine Erkrankung, bei der sich die Betroffenen – meist schon seit der Kindheit – im falschen<br />

Körper wähnen und dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Transsexualität kann als leiblich-seelische<br />

Geschlechtsunterschiedlichkeit aufgefasst werden. Sie kommt bei beiden Geschlechtern vor, wobei ein transsexueller<br />

Mann chromosomal weiblich und eine transsexuelle Frau chromosomal männlich ist.<br />

Die 10 Aufgaben des „Gender-Spezialisten“<br />

(nach Dr. Wilhelm F. Preuss)<br />

1. Genaue Diagnosestellung der individuellen<br />

Geschlechtsidentitätsstörung<br />

2. Diagnostik anderer psychiatrischer Begleiterkrankungen und<br />

Veranlassung einer adäquaten Behandlung<br />

3. Beratung über alle Behandlungsoptionen und ihre<br />

Konsequenzen<br />

4. Ernsthafte Bemühung um Psychotherapie – „to engage in<br />

psychotherapy“<br />

5. Überprüfung der Voraussetzungen für die Indikation<br />

somatischer Behandlungsschritte<br />

6. Verbindliche Überweisungen an medizinische Kollegen und<br />

Operateure mit begründeter Indikation<br />

7. Dokumentation der Vorgeschichte des Patienten im Arztbrief<br />

(Indikationsschreiben)<br />

8. Mitarbeit in einem professionellen Team, das sich mit<br />

Geschlechtsidentitätsstörungen befasst<br />

9. Beratung und Aufklärung von Angehörigen, Arbeitgebern und<br />

Institutionen<br />

10. Bereitschaft, für behandelte Patienten später zur Verfügung zu<br />

stehen, unter Umständen lebenslang<br />

Die Häufigkeit der Transsexualität ist regional sehr unterschiedlich,<br />

und das Verhältnis von 3:1 zwischen Männern und Frauen<br />

findet sich in vielen, aber nicht allen Ländern. Bis heute gibt es<br />

für diese Unterschiede keine ausreichende Erklärung. Harry<br />

Benjamin begründete in den 1960er Jahren das Verständnis der<br />

Transsexualität als behandlungswürdige Krankheit. Wurde die<br />

Transsexualität lange Zeit als rein psychologisches Phänomen<br />

gesehen, so weiß man heute, dass organische Veränderungen<br />

im Zentralnervensystem zugrunde liegen. So zeigten Untersuchungen<br />

an Gehirnen verstorbener transsexueller Frauen in<br />

bestimmten Arealen typisch weibliche Strukturen. Die sexuelle<br />

Differenzierung des Gehirns stimmt also nicht mit dem chro-<br />

mosomalen und gonadalen Geschlecht (Eierstock bzw. Hoden)<br />

überein.<br />

Die in der Kindheit gefestigte Geschlechtsidentität ist irreversibel.<br />

Eine psychotherapeutische Anpassung an einen (äußerlich)<br />

männlichen oder weiblichen Körper ist bei echten Transsexuellen<br />

nicht möglich und mit unabsehbaren Folgen für die Patienten<br />

verbunden. Viele Patienten leiden erheblich unter ihrer<br />

Transsexualität. Insbesondere transsexuelle Männer fügen sich<br />

Ritzverletzungen an den Armen zu. (Dieses Verhalten muss<br />

unbedingt von Borderline-Störungen abgegrenzt werden.) Die<br />

Patienten entwickeln verschiedene Anpassungsstrategien: Verheimlichung,<br />

Perfektionierung des Cross-Dressings (Tragen<br />

der spezifischen Bekleidung des anderen Geschlechts), sozialen<br />

Rückzug, Rückzug in Phantasiewelten, Manipulationen an den<br />

Genitalien bis zu Selbstverletzungen, körperliche Vernachlässigung,<br />

Verleugnung, Erlernen und „Spielen“ der nicht passenden<br />

Geschlechtsrolle, Hoffnung auf „Selbstheilung“ durch Berufswahl/Eheschließung/Familiengründung<br />

sowie Überkompensationen<br />

(Machogehabe bei männlichen Transsexuellen).<br />

Die Diagnose des Transsexualismus muss durch eine mindestens<br />

einjährige Betreuung durch einen Psychiater, am besten<br />

einen „Gender-Spezialisten“, gutachterlich gesichert werden.<br />

Die Therapie erfolgt in drei Schritten:<br />

Im Alltagstest lebt der Patient – betreut durch einen Psychiater<br />

– einen Rollenwechsel und outet sich seiner Umwelt.<br />

Voraussetzung für den Beginn einer Hormonbehandlung ist<br />

ein psychiatrisches Gutachten. Die Hormonbehandlung transsexueller<br />

Männer besteht in der Gabe von Testosteronpräparaten.<br />

Ziel ist das Erreichen einer männlichen Haarverteilung,<br />

Zunahme der Muskelmasse, Stimmbruch und Ausbleiben der<br />

Menstruation. Die Verweiblichung transsexueller Frauen lässt<br />

sich unter anderem durch hormonelle Injektionen oder tägliche<br />

orale Östrogentherapie erreichen. Zur Reduktion der männlichen<br />

Behaarung wird ein synthetisches Testosteron-Derivat<br />

angewendet. Ziel der Therapie sind das Erreichen einer weiblichen<br />

Fettverteilung, einer weichen Haut, einer Vergrößerung<br />

der Brustdrüse, das Schrumpfen des Hodens und der Potenzverlust.<br />

Die operative Therapie sollte frühestens sechs Monate nach Beginn<br />

der Hormontherapie erfolgen. Voraussetzungen sind zwei<br />

psychiatrische Gutachten und die Kostenübernahme durch<br />

die Krankenkasse. Aus unserer Sicht ist in dieser besonderen<br />

Situation der Operateur lediglich ausführender Dienstleister.<br />

Die Indikation zur Operation stellt der Psychiater. Neben der<br />

Konstruktion des Zielgeschlechtes dient die Operation auch der<br />

sicheren und irreversiblen Sterilisation – Voraussetzung für die<br />

Personenstandsänderung. Die Operation transsexueller Männer<br />

beinhaltet die Entfernung der Gebärmutter und/oder der<br />

Eierstöcke, des Drüsenkörpers sowie die Formung eines männlichen<br />

Oberkörpers. Die genitale Geschlechtsangleichung wird<br />

aufgrund ihrer Komplexität und möglicher Komplikationen nur<br />

von einigen Patienten angestrebt. Die Operation transsexueller<br />

Frauen besteht aus der Entfernung von Penis und Hoden, der<br />

Konstruktion einer Neovagina aus Penishaut oder Darm, dem<br />

Aufbau weiblicher Brüste durch Implantation von Silikonprothesen<br />

sowie der Enthaarung.<br />

In der Klinik Nord-Heidberg bieten wir vor allem die operative<br />

Therapie bei transsexuellen Männern an. Im ausführlichen Be-<br />

ratungsgespräch werden Art und zeitlicher Ablauf der Therapie<br />

festgelegt. Die Entfernung von Gebärmutter und Eierstöcken<br />

erfolgt minimal-invasiv. Die Entfernung der Brustdrüse erfolgt<br />

mithilfe verschiedener Operationstechniken in Abhängigkeit<br />

von der Größe und Form der Brust. Ziel ist immer die Konstruktion<br />

eines männlichen Oberkörpers mit kleinen Brustwarzen<br />

und Darstellung des Brustmuskels. Den Patienten wird eine simultane<br />

Operation von Brust und Unterleib angeboten, so dass<br />

nur ein Krankenhausaufenthalt notwendig ist. Bei transsexuellen<br />

Frauen bieten wir den Brustaufbau durch Implantation von<br />

Silikonprothesen an. Alle Patienten werden in Einzelzimmern<br />

untergebracht. Aufgrund der Erfahrung des pflegerischen und<br />

ärztlichen Personals mit transsexuellen Patienten ist ein sehr<br />

freundlicher und respektvoller Umgang selbstverständlich.<br />

22 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 23<br />

Kontakt<br />

PD Dr. Jörg Schwarz<br />

Klinik für Gynäkologie, Onkologie und Brustzentrum<br />

<strong>Asklepios</strong> Klinik Nord – Heidberg<br />

Tangstedter Landstraße 400<br />

22417 Hamburg<br />

Tel.: (0 40) 18 18-87 31 26<br />

Fax: (0 40) 18 18-87 31 27<br />

E-Mail: joe.schwarz@asklepios.com<br />

vorher nachher<br />

Behandlungsstufen für transsexuelle Patienten<br />

1. Stufe Diagnostik<br />

2. Stufe Behandlung während der Alltagserfahrung /<br />

Psychotherapie<br />

Vornamensänderung nach § 1 TSG<br />

3. Stufe Hormonbehandlung nach Alltagserfahrung<br />

über mind. 1 1/2 Jahre<br />

4. Stufe geschlechtsangleichende Operation<br />

5. Stufe Nachbehandlung / Weiterbetreuung

Medizin & Wissenschaft<br />

Gibt es den geborenen Kriminellen?<br />

„Je sorgfältiger der Kranke hinter festen Mauern und Gittern eingesperrt war, umso sicherer konnte sich der Gesunde<br />

fühlen“, war noch 1912 die Auffassung von Dr. Gustav Aschaffenburg, deutscher Psychiater und Pionier der forensischen<br />

Psychiatrie. Seitdem hat sich die forensische Psychiatrie enorm entwickelt. <strong>Asklepios</strong> intern sprach mit Prof. Dr. Jürgen<br />

Müller, Professor für forensische Psychiatrie und Psychotherapie an der Georg August Universität Göttingen und zugleich<br />

Chefarzt der Forensischen Psychiatrie am Fachklinikum Göttingen, über die Möglichkeiten der Besserung von psychisch<br />

kranken Straftätern und über die wissenschaftlichen Fortschritte in der modernen forensisch-psychiatrischen Medizin.<br />

Was versteht man unter forensischer<br />

Psychiatrie?<br />

In der forensischen Psychiatrie geht es<br />

um die Bedeutung von Persönlichkeit<br />

und psychischer Krankheit für das Verhalten<br />

des Einzelnen in der Begegnung<br />

mit den anderen – beispielsweise um<br />

das krankheitsbedingte Unvermögen,<br />

soziale Anforderungen zu erfüllen oder<br />

das krankheitsbedingte Nicht-befolgen-<br />

Können von Regeln. Die Aufgaben der<br />

forensischen Psychiatrie und Psychotherapie<br />

umfassen aber nicht nur den<br />

Bereich des Strafrechts, sondern alle Fragen,<br />

die Juristen an Psychiater stellen<br />

können: Erwerbs- und Berufsunfähigkeit,<br />

Testierfähigkeit, Fahrtauglichkeit oder<br />

Erziehungsfähigkeit der Eltern aufgrund<br />

psychiatrischer Erkrankungen und mehr.<br />

Die Behandlung psychiatrischer Erkrankungen<br />

und die Beurteilung der Prognose<br />

gehören ebenfalls zum Tätigkeitsfeld<br />

der forensischen Psychiatrie.<br />

Gibt es den geborenen Kriminellen?<br />

Nein, den gibt es nicht. Allerdings kann<br />

die genetische Disposition – insbesondere<br />

im Zusammenwirken mit anderen<br />

Faktoren wie einem Missbrauchserlebnis<br />

im Kindesalter – erheblichen Einfluss auf<br />

gewalttätiges und antisoziales Verhalten<br />

im Erwachsenenalter haben. Genetische<br />

Faktoren beeinflussen auch die Funktionsweise<br />

des Gehirns, zum Beispiel die<br />

Impuls- und Verhaltenskontrolle.<br />

Verschiedene Studien zeigten, dass genetische<br />

Faktoren in Verbindung mit ungünstigen<br />

Umwelteinflüssen während<br />

der individuellen Entwicklung das Risiko<br />

späterer Gewaltanwendung und dissozialen<br />

Verhaltens deutlich erhöhen. Positive<br />

soziale Einflüsse dagegen können eine<br />

durchaus protektive Wirkung entfalten<br />

und das Risiko deutlich reduzieren.<br />

Wann wird von Schuldunfähigkeit und<br />

erheblich verminderter Schuldfähigkeit<br />

gesprochen?<br />

Es handelt sich dabei um zwei juristische<br />

Begriffe aus dem Strafgesetzbuch. Für<br />

die Schuldunfähigkeit werden da vier<br />

Merkmale benannt, auf die eine psychiatrische<br />

Störung bezogen werden muss,<br />

um eine Krankheit im Sinne des Gesetzes<br />

annehmen zu können: die krankhafte seelische<br />

Störung an sich, die tief greifende<br />

Bewusstseinsstörung, den Schwachsinn<br />

sowie schwere andere seelische Abartigkeit.<br />

Die Hürden, die zur Schuldunfähigkeit<br />

führen können, sind dabei sehr hoch.<br />

Erst wenn beispielsweise die krankhafte<br />

seelische Störung zum Tatzeitpunkt so<br />

erheblich gewesen war, dass der Täter<br />

das Unrecht in der Tat nicht einsehen<br />

konnte oder nicht mehr in der Lage war,<br />

nach seiner Einsicht zu handeln, kann<br />

von einer so erheblichen Störung ausgegangen<br />

werden, dass Schuldunfähigkeit<br />

anzunehmen ist. In den meisten Fällen<br />

handelt es sich dabei um psychotische<br />

Täter, die durch ihre Erkrankung den<br />

Bezug zur Wirklichkeit verloren haben,<br />

zum Beispiel aufgrund von Wahnvorstellungen.<br />

Der Betroffene handelt dann<br />

auf dem Boden seines Wahnerlebens, das<br />

er nicht mehr hinterfragen kann. Dieser<br />

Verlust des Realitätsbezugs bedingt dann<br />

Schuldunfähigkeit.<br />

Bei der erheblich verminderten Schuldfähigkeit<br />

geht das Strafgesetzbuch ebenfalls<br />

von diesen vier Merkmalen aus, wobei<br />

die Ausprägung der Störung immer<br />

erheblich sein muss, wenngleich noch ein<br />

Bezug zur Wirklichkeit erhalten bleibt.<br />

Die Anforderungen an die Annahme einer<br />

erheblich verminderten Schuldfähigkeit<br />

sind recht hoch. Die störungsbedingte<br />

Beeinträchtigung muss erheblich sein.<br />

Was für Maßregeln der Besserung und Sicherung<br />

gibt es im Strafgesetzbuch?<br />

Die Unterbringung in einem psychiatrischen<br />

Krankenhaus infolge einer psychiatrischen<br />

Erkrankung, durch die weitere<br />

erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten<br />

sind, ist gesetzlich geregelt. Diese<br />

Maßregel zielt auf die Behandlung und<br />

damit die Besserung des Patienten. Doch<br />

selbst bei einer erfolglosen Behandlung<br />

kann die Maßregel nicht abgebrochen<br />

werden, da ein weiterer Zweck dieser<br />

Maßregel die Sicherung krankheitsbedingt<br />

gefährlicher Patienten ist.<br />

Ein weiterer Paragraf behandelt die Unterbringung<br />

in einer Entziehungsanstalt<br />

aufgrund einer Suchterkrankung. Der<br />

Täter soll durch die Entziehungsbehandlung<br />

geheilt oder erhebliche Zeit vor dem<br />

Rückfall bewahrt werden. Die Behandlung<br />

kann jedoch bei Aussichtslosigkeit<br />

abgebrochen werden.<br />

Besteht die Möglichkeit, psychisch kranke<br />

Straftäter zu heilen? Wie erfolgt ihre<br />

Integration in die Gesellschaft?<br />

Grundsätzlich besteht diese Möglichkeit<br />

oder zumindest die einer deutlichen Besserung.<br />

Inwieweit die Reintegration letztlich<br />

gelingt, hängt maßgeblich von der<br />

psychiatrischen Störung, aber auch von<br />

dem Delikt ab. Taten wie Kindesmissbrauch<br />

haben eine sehr starke öffentliche<br />

Wahrnehmung. Dies erschwert es natürlich,<br />

wenn diese Patienten Kontakt zu<br />

ihrem früheren persönlichen Umfeld aufnehmen,<br />

um wieder in der Gesellschaft<br />

Fuß zu fassen.<br />

Dagegen sind Suchterkrankungen recht<br />

gut behandelbar. Auch psychotische Störungen,<br />

deren Symptome abgeklungen<br />

sind, haben häufig eine recht gute Prognose.<br />

Die Patienten lernen während der<br />

Therapie, ihre Symptome zu erkennen<br />

und Risikosituationen zu kontrollieren.<br />

Sie erfahren, welche Medikamente ihnen<br />

helfen, wo sie bei persönlichen Krisen<br />

Hilfe finden können und welche weiteren<br />

Risiko- und Belastungsfaktoren sie<br />

beachten müssen.<br />

Wenn die Behandlung fortgeschritten<br />

ist, werden die Patienten wieder in die<br />

Gesellschaft eingegliedert – allmählich<br />

und über verschiedene Lockerungsstufen.<br />

Und nach der Entlassung ist durch<br />

ambulante Weiterbehandlung über Jahre<br />

hinweg eine engmaschige Anbindung an<br />

die Klinik gewährleistet.<br />

Welche Fortschritte wurden in den letzten<br />

beiden Jahrzehnten in der forensischpsychiatrischen<br />

Forschung gemacht?<br />

Die 90er Jahre standen ganz im Zeichen<br />

der Prognoseforschung. Hier können<br />

wir auf deutliche Fortschritte verweisen.<br />

Heute wird hingegen mehr nach den neurobiologischen<br />

Grundlagen der Erkrankungen<br />

und den Behandlungsmöglichkeiten<br />

von Maßregelpatienten geforscht.<br />

Insofern rückt die Maßregeltherapie wieder<br />

etwas näher an die wissenschaftlich<br />

orientierte Allgemeinspsychiatrie. Einen<br />

großen Beitrag dazu leisten empirische<br />

Forschungen. Aktuell treten Behandlungsstudien<br />

und die Suche nach diagnostischen<br />

Methoden in den Vordergrund,<br />

was ich sehr begrüße.<br />

Wie sieht für Sie das ideale forensische<br />

Krankenhaus aus?<br />

Mit dem Einzug in den Maßregelvollzug<br />

werden viele Rechte der Patienten beeinträchtigt.<br />

So verlieren die Patienten das<br />

Recht, ihren Arzt frei zu wählen oder eine<br />

Behandlung zu beenden. Selbst die ärztliche<br />

Schweigepflicht wird eingeschränkt.<br />

Literaturhinweis<br />

Neurobiologie forensisch relevanter<br />

Störungen – Jürgen Müller (Hrsg.),<br />

Verlag Kohlhammer, 89,90 €<br />