Systematische Musikpädagogik - Mozarteum

Systematische Musikpädagogik - Mozarteum

Systematische Musikpädagogik - Mozarteum

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Er geht davon aus, „ dass man nur das singen und musizieren sollte, was einen<br />

interessiert und was der Lehrer kann“ (INT 5).<br />

Ausgesprochen kritisch und mit einem Lösungsvorschlag versehen, beschreibt ein Schüler<br />

die Problematik von Tests im Musikunterrichts, die er aus lerntheoretischer Sicht als<br />

redundant ablehnt, „weil ich finde, was einen interessiert, soll man selber aufnehmen, oder<br />

was einem wichtig erscheint. Wenn einen was überhaupt nicht interessiert, dann lernt man<br />

das nur für den Test und nach drei Wochen ist es wieder vergessen. Aber gewisse Sachen,<br />

die einen interessieren, die kann man sich halt merken, weil sie interessieren. Die weiß man<br />

auch danach noch, da ist der Test unnötig. In den Musikunterricht sollten nur Leute gehen,<br />

die sich dafür interessieren“ (INT 5).<br />

6. Bedingungsfaktoren musikbezogener Erinnerungen und ihre semantische<br />

Verarbeitung<br />

Für alle Leitfadenkategorien kann folgende Feststellung getroffen werden:<br />

Die Bedingungen für musikbezogene Erinnerungen sind an Personen- und<br />

Handlungsprozesse gebunden. Die semantische Qualität der Verarbeitung ist umso höher, je<br />

mehr das handelnde Individuum in musikbezogene Kontexte über einen längeren Zeitraum<br />

eingebunden wird.<br />

Familie<br />

Für den Bereich der Familie gilt die Mutter als primärer Indikator musikbezogener<br />

Erinnerung. Allerdings bleiben eher prozessuale Erinnerungen im Gedächtnis, wie z.B. das<br />

allabendliche Einschlaflied, als die konkrete Benennung eines Stückes oder das Abrufen<br />

einer Melodie. Das Hören wird ebenso wie das Singen als Gemeinschaftserlebnis<br />

geschildert, wobei eine semantische Verarbeitung nur dann erfolgt, wenn ähnliche Genres<br />

über längere Zeit gehört werden (siehe Familie INT 2). Über alle gesellschaftlichen<br />

Veränderungen hinaus, scheint das ritualisierte gemeinschaftliche Singen an Weihnachten<br />

auch in einer Zeit medialer Omnipräsenz zum festen Bestandteil musikbezogenen Umgangs<br />

in der Familie zu gehören.<br />

Ebenso wie beim Hören, bleiben musikalische Erlebnisse des Musizierens nur dann in der<br />

Erinnerung langfristig abgespeichert, wenn sie über längere Zeit erfolgen. Deutlich wird<br />

dieser Effekt bei einem unserer Interviewpartner (INT 3), der sich an das Klavier(spielen) der<br />

(Groß)Eltern erinnert. Bei ihm spielt nicht nur der Zeitfaktor eine Rolle, sondern eine tiefe<br />

Betroffenheit über das Herumgeklimpere der Familie und das Defizit nie das Instrument<br />

richtig gelernt zu haben. Er macht seinen Eltern den Vorwurf ihn nicht zum<br />

Instrumentalunterricht angehalten zu haben. Allerdings erwähnt er stolz „Für Elise“ spielen<br />

zu können. Für ihn bekommt diese Erinnerung semantische Qualität erst durch die<br />

Eigenaktivität des Klavierspiels und die vorwurfsvolle Haltung gegenüber den Eltern.<br />

Im Gegensatz dazu bleibt bei einem anderen Interviewpartner (INT 4) mit Musicalerfahrung<br />

lediglich der außermusikalische Erlebnisprozess des „Events“ im Gedächtnis. Die<br />

semantische Qualität der Erinnerung an „Hair“ oder „Die Schöne und das Biest“ scheint<br />

funktional an das familiäre Zusammensein gebunden.<br />

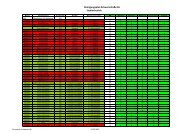

Tabellarische Darstellung<br />

Eltern<br />

Bedingungsfaktoren musikbezogener<br />

Erinnerungen<br />

Gemeinsames Radiohören mit den<br />

Eltern<br />

Semantische Verarbeitung<br />

Gemeinsames Hören mit<br />

Bezugspersonen<br />

Mit Eltern bis heute Oldies hören Gemeinsames Hören mit<br />

Bezugspersonen