Lehrplan der K12 - Humboldt-gym.de

Lehrplan der K12 - Humboldt-gym.de

Lehrplan der K12 - Humboldt-gym.de

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

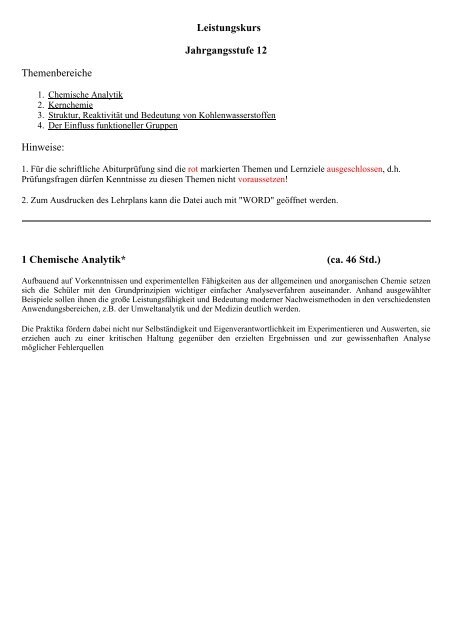

Leistungskurs<br />

Jahrgangsstufe 12<br />

Themenbereiche<br />

1. Chemische Analytik<br />

2. Kernchemie<br />

3. Struktur, Reaktivität und Be<strong>de</strong>utung von Kohlenwasserstoffen<br />

4. Der Einfluss funktioneller Gruppen<br />

Hinweise:<br />

1. Für die schriftliche Abiturprüfung sind die rot markierten Themen und Lernziele ausgeschlossen, d.h.<br />

Prüfungsfragen dürfen Kenntnisse zu diesen Themen nicht voraussetzen!<br />

2. Zum Ausdrucken <strong>de</strong>s <strong>Lehrplan</strong>s kann die Datei auch mit "WORD" geöffnet wer<strong>de</strong>n.<br />

1 Chemische Analytik* (ca. 46 Std.)<br />

Aufbauend auf Vorkenntnissen und experimentellen Fähigkeiten aus <strong><strong>de</strong>r</strong> allgemeinen und anorganischen Chemie setzen<br />

sich die Schüler mit <strong>de</strong>n Grundprinzipien wichtiger einfacher Analyseverfahren auseinan<strong><strong>de</strong>r</strong>. Anhand ausgewählter<br />

Beispiele sollen ihnen die große Leistungsfähigkeit und Be<strong>de</strong>utung mo<strong><strong>de</strong>r</strong>ner Nachweismetho<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nsten<br />

Anwendungsbereichen, z.B. <strong><strong>de</strong>r</strong> Umweltanalytik und <strong><strong>de</strong>r</strong> Medizin <strong>de</strong>utlich wer<strong>de</strong>n.<br />

Die Praktika för<strong><strong>de</strong>r</strong>n dabei nicht nur Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit im Experimentieren und Auswerten, sie<br />

erziehen auch zu einer kritischen Haltung gegenüber <strong>de</strong>n erzielten Ergebnissen und zur gewissenhaften Analyse<br />

möglicher Fehlerquellen

£<br />

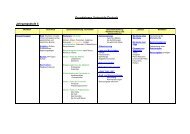

Gaschromatographie<br />

£<br />

Säure<br />

Base<br />

Titration<br />

Aufgabenfeld <strong><strong>de</strong>r</strong> analytischen Chemie<br />

chromatographische Trennverfahren<br />

¡<br />

Grundlagen<br />

Begriffsklärung; Aufzeigen einiger Einsatzbereiche; Hinweis<br />

auf die Leistungsfähigkeit mo<strong><strong>de</strong>r</strong>ner Spurenanalytik<br />

Demonstration von Adsorption und Verteilung; ggf.<br />

Computersimulation zur Veranschaulichung<br />

¢<br />

Dünnschicht o<strong><strong>de</strong>r</strong> Papierchromatographie Durchführen <strong><strong>de</strong>r</strong> Trennung und Auswerten (Rf Wert)<br />

eines einfachen Chromatogramms; Hinweis auf die<br />

¢<br />

I<strong>de</strong>ntifizierung von Substanzen durch Co<br />

Chromatographie<br />

Auswerten eines einfachen Chromatogramms; ggf.<br />

Demonstrationsversuch; Hinweis auf die Be<strong>de</strong>utung, z.B. in<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Umweltanalytik und Kriminaltechnik<br />

(ca. 7 Std.)<br />

maßanalytische Verfahren<br />

Durchführung und Auswertung von Titrationen<br />

Aufgreifen und<br />

£<br />

Wie<strong><strong>de</strong>r</strong>holen von Grundlagen<br />

£<br />

£<br />

Aufzeigen <strong>de</strong>s Einflusses von Indikatoren auf <strong>de</strong>n Endpunkt;<br />

experimentelle Ermittlung <strong><strong>de</strong>r</strong> Titrationskurve einer starken<br />

und <strong><strong>de</strong>r</strong> einer schwachen einprotonigen Säure; ggf.<br />

Computereinsatz,<br />

(ca. 6 Std.)<br />

Konduktometrie Demonstration <strong><strong>de</strong>r</strong> elektrischen Leitfähigkeit verschie<strong>de</strong>ner<br />

Elektrolytlösungen; Aufzeigen <strong><strong>de</strong>r</strong> Abhängigkeit von Ionenart<br />

und Konzentration; keine Titration von Säuregemischen;<br />

Hinweis auf die Be<strong>de</strong>utung als automatisches Verfahren, z.B.<br />

bei Schadstoffbestimmungen<br />

(ca. 4 Std.)<br />

Redoxtitration: Manganometrie<br />

Reaktionen in saurer Lösung; Vorstellen <strong>de</strong>s Prinzips <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Rücktitration; Hinweis auf Anwendungen, z.B. in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Wasseranalytik<br />

(ca. 4 Std.)<br />

spektroskopische Verfahren Bewusst machen <strong><strong>de</strong>r</strong> Wechselwirkung zwischen<br />

elektromagnetischer Strahlung und Materie;<br />

Photometrie:<br />

Vorstellen <strong>de</strong>s Funktionsprinzips <strong>de</strong>s Photometers;<br />

Grundlagen Transmission, Extinktion, Lambert Beersches Gesetz;<br />

Durchführung und Auswertung von Messungen Gehaltsbestimmungen, evtl. unter Verwendung von<br />

Eichkurven; ggf. Aufnahme <strong>de</strong>s Absorptionsspektrums einer<br />

Farbstofflösung; Hinweis auf die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Verfahrens, z.<br />

B. medizinische Diagnostik, Materialprüfung, Wasseranalytik

£<br />

mo<strong><strong>de</strong>r</strong>ne<br />

¡<br />

Isolierung<br />

o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />

(ca. 7 Std.)<br />

spektroskopische Metho<strong>de</strong>n:<br />

Atomabsorptions<br />

£<br />

Emissionsspektroskopie Aufzeigen <strong><strong>de</strong>r</strong> Grundlagen; ggf. experimentelle<br />

Demonstration; Hinweis auf die Anwendung in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Spurenanalyse von Schwermetallen;Ansprechen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Be<strong>de</strong>utung von NMR o<strong><strong>de</strong>r</strong> IR Spektroskopie an<br />

Beispielen, auch im weiteren Unterricht<br />

(ca. 4 Std.)<br />

Verfahrensschritte zur Bestimmung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Summenformel organischer Verbindungen<br />

Herausstellen <strong><strong>de</strong>r</strong> Leistungen be<strong>de</strong>uten<strong><strong>de</strong>r</strong> Chemiker<br />

¡<br />

eines Reinstoffs Aufgreifen von Grundwissen zu wichtigen Trenn und<br />

Reinigungsschritten; Durchführen z.B. einer Extraktion,<br />

Destillation<br />

qualitative Elementaranalyse<br />

Durchführen einfacher Nachweisreaktionen für ausgewählte<br />

Elemente in einer organischen Verbindung<br />

(ca. 5 Std.)

¡<br />

Bestimmung<br />

¡<br />

Strahlung<br />

quantitative Elementaranalyse: Prinzip <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Verbrennungsanalyse<br />

¡<br />

Ermitteln <strong>de</strong>s Kohlenstoffgehalts einer Kohlenwasserstoff<br />

¡<br />

verbindung, z.B. nach <strong>de</strong>m Schöniger Verfahren; Berechnen<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> empirischen Formel<br />

(ca. 4 Std.)<br />

¡<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> molaren Masse einer leicht<br />

flüchtigen Verbindung:<br />

Messung <strong><strong>de</strong>r</strong> Luftverdrängung<br />

Ermittlung <strong><strong>de</strong>r</strong> Summenformel aus empirischer<br />

Formel und Molekülmasse<br />

Durchführen eines geeigneten Verfahrens; Auswerten <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Ergebnisse unter Verwendung <strong><strong>de</strong>r</strong> allgemeinen Gasgleichung;<br />

Bewusst machen <strong><strong>de</strong>r</strong> Unterschie<strong>de</strong> zwischen <strong><strong>de</strong>r</strong> historischen<br />

und <strong><strong>de</strong>r</strong> instrumentellen Analytik, z.B. Einsatz <strong>de</strong>s<br />

Massenspektrometers<br />

(ca. 5 Std.)<br />

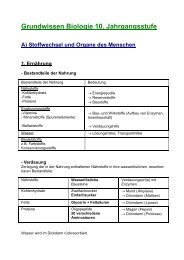

2 Kernchemie (ca. 40 Std.)<br />

Ausgehend von geschichtlichen Aspekten <strong><strong>de</strong>r</strong> Ent<strong>de</strong>ckung <strong><strong>de</strong>r</strong> natürlichen und künstlichen Kernumwandlung soll <strong>de</strong>n<br />

Schülern die Tragweite <strong><strong>de</strong>r</strong> sich an diese Erkenntnisse knüpfen<strong>de</strong>n Entwicklungen bewußt wer<strong>de</strong>n. Die Schüler erfassen<br />

dabei, dassauch Atomkerne in Abhängigkeit von ihrer Zusammensetzung verän<strong><strong>de</strong>r</strong>lich sein können und dass aufgrund<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> hochenergetischen Reaktionen und <strong><strong>de</strong>r</strong> damit verbun<strong>de</strong>nen Gefahren beson<strong><strong>de</strong>r</strong>e Arbeitstechniken und<br />

Sicherheitsbestimmungen notwendig sind.<br />

Die sich aus Kernspaltung und Kernfusion ergeben<strong>de</strong>n Möglichkeiten <strong><strong>de</strong>r</strong> Energiegewinnung sollen die Schüler auch im<br />

Hinblick auf fächerübergreifen<strong>de</strong> Bezüge wie Verantwortlichkeit in Forschung, Technik und Politik sehen und beurteilen<br />

lernen.<br />

Radioaktivität Aufgreifen und Wie<strong><strong>de</strong>r</strong>holen von Grundkenntnissen;<br />

Darstellen wichtiger Etappen <strong><strong>de</strong>r</strong> Ent<strong>de</strong>ckungsgeschichte<br />

¢<br />

radioaktiver Stoffe: Formulieren <strong><strong>de</strong>r</strong> Vorgänge im Kern durch Kern gleichungen;<br />

Trennung und I<strong>de</strong>ntifizierung von α−, β− und γ−<br />

Strahlung<br />

Nachweis durch Ionisation<br />

Interpretation <strong>de</strong>s Verhaltens im elektrischen Feld, wichtige<br />

Eigenschaften;<br />

Demonstration <strong>de</strong>s Nachweises <strong><strong>de</strong>r</strong> Strahlung radioaktiver<br />

£<br />

Stoffe; Übersicht über das Funktionsprinzip <strong>de</strong>s Geiger<br />

£<br />

Müller Zählrohres, <strong><strong>de</strong>r</strong> Nebelkammer und <strong><strong>de</strong>r</strong> Kernspurplatte<br />

(ca. 6 Std.)<br />

Zerfallsgesetz:<br />

Aktivität (Bq), Halbwertzeit<br />

ggf. Demonstration <strong>de</strong>s zeitlichen Verlaufs einer<br />

Zerfallsreaktion; Ableiten <strong>de</strong>s Zerfallsgesetzes ausgehend von<br />

Messdaten; Bewusst machen <strong><strong>de</strong>r</strong> statistischen Natur <strong>de</strong>s<br />

radioaktiven Zerfalls, ggf. mit Computersimulation

¡<br />

Nutzung<br />

Metho<strong>de</strong>;<br />

£ £<br />

Anwendung zur Altersbestimmung Vorstellen <strong><strong>de</strong>r</strong> C 14 Hinweis auf ihre Be<strong>de</strong>utung<br />

und Grenzen; einfache Rechenbeispiele für die Anwendung<br />

dieser Metho<strong>de</strong><br />

(ca. 5 Std.)<br />

biologische Strahlenwirkung und Strahlenschutz<br />

£<br />

Unterschied Energiedosis (Gy)<br />

(Sv)Strahlenbelastung<br />

Äquivalentdosis<br />

Gegenüberstellen <strong><strong>de</strong>r</strong> natürlich und <strong><strong>de</strong>r</strong> zivilisatorisch<br />

bedingten Strahlenbelastung; Unterschei<strong>de</strong>n zwischen<br />

stochastischen und nicht stochastischen Strahlenschä<strong>de</strong>n;<br />

Ansprechen <strong><strong>de</strong>r</strong> Grenzwertproblematik und <strong><strong>de</strong>r</strong> Überwachung;<br />

bewusst machen, dass zur Klärung bestimmter Fragestellungen<br />

nur bestimmte Messverfahren geeignet sind<br />

(ca. 4 Std.)<br />

natürliche und künstliche Elementumwandlungen<br />

natürliche Zerfallsreihen exemplarische Besprechung einer Zerfallsreihe unter<br />

Mitverwendung <strong><strong>de</strong>r</strong> Nuklidkarte; Ableiten und Anwen<strong>de</strong>n <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Verschiebungssätze<br />

(ca. 3 Std.)<br />

künstliche Elementumwandlungen und<br />

¡<br />

zusätzliche Zerfallsarten:Einfang und<br />

Austauschreaktionen<br />

¡<br />

Hinweis auf historische Versuche mit α Teilchen und die<br />

Ent<strong>de</strong>ckung von Neutron und Positron; Hinweis auf die<br />

¡<br />

Be<strong>de</strong>utung von Teilchen beschleunigern<br />

künstlicher Radioisotope Berichten über <strong>de</strong>n Einsatz in Medizin, Forschung und<br />

Technik, z.B. Diagnostik, Therapie, Isotopenmarkierung,<br />

Materialprüfung<br />

(ca. 6 Std.)<br />

Grundlagen <strong><strong>de</strong>r</strong> Kernenergietechnik<br />

Massen<strong>de</strong>fekt und Kernbindungsenergie:<br />

Äquivalenz von Masse und Energie<br />

Bewusstmachen <strong>de</strong>s Phänomens; Berechnungen; Begrün<strong>de</strong>n<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Möglichkeit <strong>de</strong>s Energiegewinns durch Spaltung bzw.<br />

Fusion aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Kernbindungsenergiekurve<br />

(ca. 4 Std.)<br />

Energiegewinnung durch Kernspaltung<br />

Hinweis auf die Ent<strong>de</strong>ckung <strong><strong>de</strong>r</strong> Kernspaltung;<br />

Kettenreaktion<br />

Ansprechen wesentlicher. Voraussetzungen für <strong>de</strong>n Eintritt<br />

einer Kettenreaktion; Erläutern <strong>de</strong>s Prinzips <strong><strong>de</strong>r</strong> Steuerung;

Spaltungsreaktor<br />

Erklären <strong>de</strong>s Funktionsprinzips am Beispiel eines mo<strong><strong>de</strong>r</strong>nen<br />

Reaktortyps;<br />

Brennstoffkreislauf Überblick über wichtige Etappen: Anreicherung,<br />

Wie<strong><strong>de</strong>r</strong>aufarbeitung und Endlagerung sowie ihre Problematik;<br />

Diskussion aktueller technischer, ökologischer und politischer<br />

Aspekte <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutzung <strong><strong>de</strong>r</strong> Kernspaltung<br />

(ca. 9 Std.)<br />

Energiegewinnung durch Kernfusion<br />

Herausstellen <strong>de</strong>s Plasmazustands als Voraussetzung für die<br />

Fusion leichter Atomkerne; Formulieren <strong><strong>de</strong>r</strong> Schritte <strong><strong>de</strong>r</strong> D T<br />

Fusion; Ausblick auf Möglichkeiten <strong><strong>de</strong>r</strong> technischen Nutzung<br />

(ca. 3 Std.)<br />

3 Struktur, Reaktivität und Be<strong>de</strong>utung von Kohlenwasserstoffen (ca.40 Std.)<br />

¡<br />

Die Schüler erkennen, dassdie Vielfalt <strong><strong>de</strong>r</strong> Kohlenwasserstoffverbindungen auf die unter schiedlichen<br />

Bindungsverhältnisse in ihren Molekülen zurückgeführt wer<strong>de</strong>n kann. Mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Einführung <strong>de</strong>s Orbitalmo<strong>de</strong>lls<br />

und seiner Anwendung zur bildhaften Beschreibung von Molekülstrukturen wer<strong>de</strong>n einerseits Grundlagen für<br />

die immer wie<strong><strong>de</strong>r</strong>kehren<strong>de</strong> Erörterung <strong>de</strong>s Zusammenhangs von Eigenschaften und Struktur organischer<br />

Verbindungen geschaffen, an<strong><strong>de</strong>r</strong>erseits Hilfsfunktion und Grenzen von Mo<strong>de</strong>llvorstellungen exemplarisch<br />

ver<strong>de</strong>utlicht.<br />

An ausgewählten Beispielen gewinnen die Schüler eine Vorstellung von <strong><strong>de</strong>r</strong> Be<strong>de</strong>utung verschie<strong>de</strong>ner<br />

Verbindungen in Technik und Alltag, wobei auch ersichtlich wird, in welchem Umfang unsere Wirtschaft heute<br />

auf Erdöl, Erdgas und Kohle aufbaut. Vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong><strong>de</strong>r</strong> Gefahren, die vom Einsatz bestimmter<br />

Kohlenwasserstoffe und Halogen<strong><strong>de</strong>r</strong>ivate für Gesundheit und Umwelt ausgehen, soll <strong>de</strong>n Schülern die<br />

gemeinsame wie die eigene Verantwortung bewusst wer<strong>de</strong>n.<br />

Begriff "organische Chemie"<br />

gesättigte aliphatische und zyklische<br />

Kohlenwasserstoffe<br />

Reaktionsverhalten:<br />

Brennbarkeit, Halogenierung<br />

Aufzeigen <strong><strong>de</strong>r</strong> historischen und mo<strong><strong>de</strong>r</strong>nen Abgrenzung<br />

zur anorganischen Chemie; experimentelle<br />

Demonstration von Kennzeichen organischer<br />

Verbindungen<br />

Vorstellen ausgewählter Verbindungen und ihrer<br />

Be<strong>de</strong>utung, z.B. als Flüssiggas, Kraftstoff;<br />

Auswerten von Demonstrationsversuchen; Erläutern <strong>de</strong>s<br />

Mechanismus <strong><strong>de</strong>r</strong> radikalischen Substitution;<br />

Radikalstabilität und Konkurrenzreaktionen bei höheren<br />

Alkanen<br />

(ca. 5 Std.)

¡<br />

Toluol<br />

aromatischer<br />

trans<br />

p<br />

Mo<strong>de</strong>ll;<br />

Molekülstruktur:<br />

Molekülgeometrie, Einfachbindung,<br />

Konstitutionsisomerie<br />

Anwen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Tetrae<strong><strong>de</strong>r</strong>mo<strong>de</strong>lls auf Alkane und Cycloalkane;<br />

Beschreiben <strong><strong>de</strong>r</strong> Einfachbindung durch das Orbitalmo<strong>de</strong>ll:<br />

Grundzustand, sp 3 Hybridisierung; Nomenklaturregeln;<br />

Unterschied Konstitution Konformation<br />

(ca.4 Std.)<br />

homologe Reihe Untersuchen und Erklären physikalischer Eigenschaften:<br />

Löslichkeit, Sie<strong>de</strong>punkt; zwischenmolekulare Kräfte<br />

(ca. 3 Std.)<br />

ungesättigte Kohlenwasserstoffe Vorstellen ausgewählter Verbindungen und ihrer Be<strong>de</strong>utung, z.<br />

B. als Ausgangsstoffe für die Synthese von Kunststoffen<br />

Reaktionsverhalten:<br />

Brennbarkeit, Baeyer Reaktion, Halogen addition<br />

Vergleichen mit <strong>de</strong>m Verhalten von Alkanen; Erläutern <strong>de</strong>s<br />

Mechanismus <strong><strong>de</strong>r</strong> elektrophilen Addition von<br />

Wasserstoffhalogenid und Halogen an Alkene; Erklären <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Regel von Markownikow; Hinweis auf Metho<strong>de</strong>n zur<br />

Aufklärung <strong>de</strong>s ionischen Mechanismus<br />

(ca. 6 Std.)<br />

Molekülstruktur:<br />

Mehrfachbindung, Molekülgeometrie<br />

Beschreiben durch das Orbitalmo<strong>de</strong>ll: sp 2 bzw. sp<br />

¡ ¡<br />

Hybridisierung, s Erklären <strong><strong>de</strong>r</strong> Ursachen und<br />

¡ ¡<br />

Folgen <strong><strong>de</strong>r</strong> cis Isomerie<br />

(ca. 4 Std.)<br />

aromatische Verbindungen<br />

Hinweis auf die Be<strong>de</strong>utung, z.B. für die Synthese von<br />

Kunststoffen, Farbstoffen, Waschmitteln, Arzneimitteln<br />

Benzol:<br />

Reaktionsverhalten<br />

¢<br />

Charakter Klären <strong>de</strong>s Wi<strong><strong>de</strong>r</strong>spruchs zwischen erwartetem<br />

("Cyclohexatrien") und beobachtetem Reaktionsverhalten;<br />

Molekülstruktur<br />

¡<br />

Mesomerie,<br />

Grenzstrukturformel, Mesomerieenergie<br />

Beschreiben <strong>de</strong>s aromatischen Zustands mit Hilfe <strong>de</strong>s<br />

Orbitalmo<strong>de</strong>lls; Aufzeigen <strong><strong>de</strong>r</strong> Molekülgeometrie; Erläutern<br />

<strong>de</strong>s Mechanismus <strong><strong>de</strong>r</strong> elektrophilen Substitution:<br />

Halogenierung, Nitrierung<br />

Erarbeiten <strong><strong>de</strong>r</strong> Konkurrenzreaktion bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Halogenierung von<br />

Alkylbenzolen: Radikal bzw. Ionenmechanismus in<br />

Abhängigkeit von <strong>de</strong>n Reaktionsbedingungen<br />

(ca. 6 . Std.)

¡<br />

an<strong><strong>de</strong>r</strong>e<br />

¡<br />

aromatische Verbindungen Hinweis auf kon<strong>de</strong>nsierte Systeme und N Heterocyclen;<br />

Bewusstmachen <strong><strong>de</strong>r</strong> cancerogenen Wirkung bestimmter<br />

Aromaten<br />

(ca. 2 Std.)<br />

Halogenkohlenwasserstoffe:<br />

technische Be<strong>de</strong>utung und ökologische Pro<br />

¢<br />

blematik<br />

exemplarisches Eingehen auf Eigenschaften und<br />

Verwendungsbereiche; Bewußtmachen <strong><strong>de</strong>r</strong> Anreicherung von<br />

Pestizi<strong>de</strong>n in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nahrungskette; Aufzeigen <strong><strong>de</strong>r</strong> globalen<br />

Dimension <strong><strong>de</strong>r</strong> Umweltbelastung, z.B. durch<br />

Fluorchlorkohlenwasserstoffe, und <strong><strong>de</strong>r</strong> Notwendigkeit<br />

internationaler Vereinbarungen<br />

Petro und Kohlechemie Hinweis auf die aktuelle Energie und Rohstoffsituation<br />

(ca. 4 Std.)<br />

Erdöl, Erdgas und Kohle als Energieträger und<br />

Rohstoffe<br />

ökologische Konsequenzen <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutzung<br />

fossiler Brennstoffe<br />

Beschreiben wichtiger Verfahren: Erdöl<strong>de</strong>stillation,<br />

Entschwefelung, , Cracken, Reformieren; Hydrieren,<br />

Verkoken und Vergasen von Kohle<br />

Hinweis auf "Kohlendioxidproblem" und "Treibhauseffekt";<br />

Ausblick auf an<strong><strong>de</strong>r</strong>e Möglichkeiten <strong><strong>de</strong>r</strong> Energiegewinnung<br />

(ca. 6 Std.)<br />

4 Der Einfluss funktioneller Gruppen (ca.42 Std.)<br />

Die Schüler erkennen die Auswirkungen wichtiger funktioneller Gruppen auf die Eigenschaften von organischen<br />

Verbindungen und damit das grundlegen<strong>de</strong> Ordnungsprinzip <strong><strong>de</strong>r</strong> organischen Chemie. Darüber hinaus wird für sie<br />

<strong>de</strong>utlich, dass die Ausprägung bestimmter Eigenschaften durch die funktionellen Gruppen von <strong><strong>de</strong>r</strong> Natur <strong>de</strong>s übrigen<br />

Molekülteils mitbeeinflusst wird.<br />

An Beispielen wer<strong>de</strong>n Bezüge zur Chemie <strong><strong>de</strong>r</strong> Biomoleküle hervorgehoben, um <strong>de</strong>n Schülern die Verständnisgrundlage<br />

für viele Eigenschaften von Naturstoffen zu vermitteln. Die Be<strong>de</strong>utung verschie<strong>de</strong>ner Stoffgruppen für unser tägliches<br />

Leben erfassen die Schüler anhand ausgewählter Vertreter.<br />

Alkohole<br />

Vorstellen wichtiger Vertreter: Methanol, Ethanol, Glykol,<br />

Glycerin; Aufzeigen einer technisch be<strong>de</strong>utsamen Synthese;<br />

Hydroxylgruppe als funktionelle Gruppe; Erkennen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Einteilung und Anwen<strong>de</strong>n <strong><strong>de</strong>r</strong> Nomenklatur

¡<br />

Phenol<br />

¢<br />

Anilin<br />

und<br />

physikalische Eigenschaften:<br />

Löslichkeit, Sie<strong>de</strong>punkt<br />

Bewußtmachen <strong><strong>de</strong>r</strong> Abhängigkeit von <strong><strong>de</strong>r</strong> Molekülgröße und<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Zahl <strong><strong>de</strong>r</strong> Hydroxylgruppen; Vergleichen mit<br />

Kohlenwasserstoffen entsprechen<strong><strong>de</strong>r</strong> Molekülmasse; Hinweis<br />

auf die Verwendung von Alkoholen als Lösungs und<br />

Frostschutzmittel<br />

(ca. 4 Std.)<br />

Reaktionsverhalten: Alkoholatbildung<br />

Vergleichen <strong><strong>de</strong>r</strong> Reaktionen von Wasser bzw. Alkohol mit<br />

Natrium;<br />

Protonierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Hydroxylgruppe<br />

Bildung von Ether und Alken in Konkurrenzreaktionen;<br />

Oxidierbarkeit Verhalten primärer, sekundärer und tertiärer Alkohole<br />

gegenüber angesäuerter Dichromatlösung; Aufstellen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Redoxgleichungen<br />

(ca. 6 Std.)<br />

Strukturaufklärung<br />

Vergleichen <strong>de</strong>s Reaktionsverhaltens von Alkohol bzw. Ether<br />

mit Natrium; Hinweis auf Metho<strong>de</strong>n <strong><strong>de</strong>r</strong> instrumentellen<br />

Analytik: IR und Kernresonanzspektroskopie<br />

(ca. 3 Std.)<br />

Phenole Vorstellen <strong><strong>de</strong>r</strong> Stoffklasse; Aufzeigen von<br />

Verwendungsmöglichkeiten, z.B. zur Herstellung von Kunst<br />

und Farbstoffen;<br />

Phenol als Säure Acidität <strong><strong>de</strong>r</strong> Hydroxylgruppe (pK s<br />

Wert); Vergleichen von<br />

¡ ¡<br />

Phenol und Alkohol sowie von Phenolat Alkoholat Ion;<br />

Erklären <strong>de</strong>s Unterschieds mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Mesomeriestabilisierung<br />

als Aromat:<br />

Nitrierung, Halogenierung<br />

Vergleichen mit <strong>de</strong>m Reaktionsverhalten von Benzol; Erklären<br />

<strong>de</strong>s Einflusses <strong><strong>de</strong>r</strong> Hydroxylgruppe auf Geschwindigkeit und<br />

Orientierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Zweitsubstitution; Unterschei<strong>de</strong>n von<br />

induktiven und mesomeren Effekten<br />

(ca. 6 Std.)<br />

Amine<br />

Begriffsklärung; Hinweis auf Anilinfarben; Ansprechen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

cancerogenen Wirkung von Nitrosaminen; ggf. Aufzeigen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Be<strong>de</strong>utung biogener Amine, z.B. als Neurotransmitter<br />

als Base Vergleichen mit Ammoniak und Methylamin

¡<br />

Acidität<br />

£<br />

Esterbildung<br />

¢<br />

Werte;<br />

H<br />

Bindungen<br />

Zweitsubstitution beim Anilin<br />

Vergleichen mit Phenol; Anwen<strong>de</strong>n <strong><strong>de</strong>r</strong> Vorkenntnisse<br />

(ca. 4 Std.)<br />

Al<strong>de</strong>hy<strong>de</strong> und Ketone Vorstellen wichtiger Vertreter; Carbonylgruppe als<br />

funktionelle Gruppe; Nomenklatur; Aufzeigen einiger<br />

Verwendungsmöglichkeiten, z.B. als Desinfektionsmittel, zur<br />

Kunststoffherstellung; Bewusstmachen <strong><strong>de</strong>r</strong> Problematik <strong>de</strong>s<br />

Formal<strong>de</strong>hy<strong>de</strong>insatzes<br />

Al<strong>de</strong>hy<strong>de</strong> als Reduktionsmittel:<br />

Silberspiegelprobe, Fehlingprobe<br />

experimentelle Untersuchung <strong>de</strong>s Verhaltens von Al<strong>de</strong>hy<strong>de</strong>n<br />

und Ketonen; Formulieren <strong><strong>de</strong>r</strong> Redoxgleichungen ohne<br />

Berücksichtigung <strong><strong>de</strong>r</strong> Komplexbildung<br />

(ca. 5 Std.)<br />

Additionsreaktionen: Reaktionsprinzip<br />

experimentelle Demonstration einer Addition; Formulieren <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Schritte <strong><strong>de</strong>r</strong> nucleophilen Addition; Beispiele: Addition von<br />

Wasser, Alkohol und Ammoniak<br />

C H Acidität: Keto Enol Tautomerie<br />

Aldoladdition<br />

¡ ¡<br />

Erklären <strong><strong>de</strong>r</strong> Aktivierung von C durch <strong>de</strong>n<br />

Einfluss <strong><strong>de</strong>r</strong> benachbarten Carbonylgruppe<br />

(ca. 4 Std.)<br />

Carbonsäuren Vorstellen wichtiger Vertreter; Carboxylgruppe als<br />

funktionelle Gruppe; Nomenklatur; Herstellung und<br />

Be<strong>de</strong>utung von Essigsäure;<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Carboxylgruppe:<br />

Einfluß von Substituenten<br />

¢<br />

Mesomeriestabilisierung <strong>de</strong>s Carboxylat Ions; Vergleichen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

pK s<br />

Erklären <strong><strong>de</strong>r</strong> Unterschie<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Einfluß<br />

¢<br />

induktiver Effekte; experimentelle Ermittlung <strong>de</strong>s pKs Werts<br />

durch Halbtitration; Salzbildung<br />

(ca. 6 Std.)<br />

und Esterhydrolyse:<br />

Säurekatalyse Gleichgewichtsreaktion<br />

Be<strong>de</strong>utung von Estern<br />

Erarbeitung ausgehend von Experimenten; Formulieren<br />

<strong>de</strong>s Reaktionsmechanismus;Aufzeigen von<br />

Möglichkeiten zur Erhöhung <strong><strong>de</strong>r</strong> Ausbeute; keine<br />

Berechnungen mit Hilfe <strong>de</strong>s Massenwirkungsgesetzes;<br />

Beispiele für Lösungsmittel, Aromastoffe und Kunststoffe<br />

(ca. 4 Std.)