Lehrplan der K13 - Humboldt-gym.de

Lehrplan der K13 - Humboldt-gym.de

Lehrplan der K13 - Humboldt-gym.de

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Glucose:<br />

Fructose:<br />

,<br />

,<br />

Probe<br />

Test;<br />

Endiol<br />

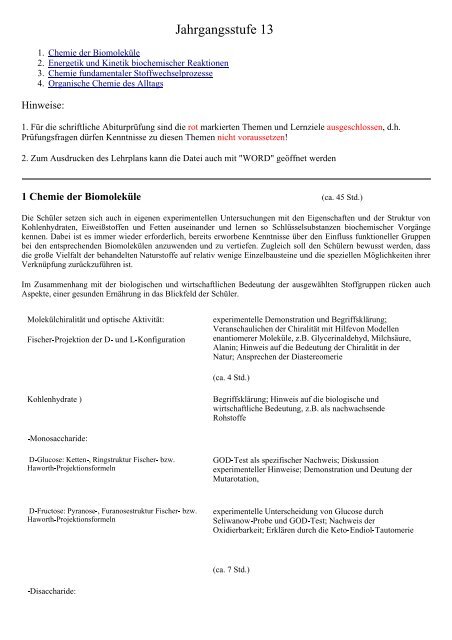

Jahrgangsstufe 13<br />

1. Chemie <strong><strong>de</strong>r</strong> Biomoleküle<br />

2. Energetik und Kinetik biochemischer Reaktionen<br />

3. Chemie fundamentaler Stoffwechselprozesse<br />

4. Organische Chemie <strong>de</strong>s Alltags<br />

Hinweise:<br />

1. Für die schriftliche Abiturprüfung sind die rot markierten Themen und Lernziele ausgeschlossen, d.h.<br />

Prüfungsfragen dürfen Kenntnisse zu diesen Themen nicht voraussetzen!<br />

2. Zum Ausdrucken <strong>de</strong>s <strong>Lehrplan</strong>s kann die Datei auch mit "WORD" geöffnet wer<strong>de</strong>n<br />

1 Chemie <strong><strong>de</strong>r</strong> Biomoleküle (ca. 45 Std.)<br />

Die Schüler setzen sich auch in eigenen experimentellen Untersuchungen mit <strong>de</strong>n Eigenschaften und <strong><strong>de</strong>r</strong> Struktur von<br />

Kohlenhydraten, Eiweißstoffen und Fetten auseinan<strong><strong>de</strong>r</strong> und lernen so Schlüsselsubstanzen biochemischer Vorgänge<br />

kennen. Dabei ist es immer wie<strong><strong>de</strong>r</strong> erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>lich, bereits erworbene Kenntnisse über <strong>de</strong>n Einfluss funktioneller Gruppen<br />

bei <strong>de</strong>n entsprechen<strong>de</strong>n Biomolekülen anzuwen<strong>de</strong>n und zu vertiefen. Zugleich soll <strong>de</strong>n Schülern bewusst wer<strong>de</strong>n, dass<br />

die große Vielfalt <strong><strong>de</strong>r</strong> behan<strong>de</strong>lten Naturstoffe auf relativ wenige Einzelbausteine und die speziellen Möglichkeiten ihrer<br />

Verknüpfung zurückzuführen ist.<br />

Im Zusammenhang mit <strong><strong>de</strong>r</strong> biologischen und wirtschaftlichen Be<strong>de</strong>utung <strong><strong>de</strong>r</strong> ausgewählten Stoffgruppen rücken auch<br />

Aspekte, einer gesun<strong>de</strong>n Ernährung in das Blickfeld <strong><strong>de</strong>r</strong> Schüler.<br />

Molekülchiralität und optische Aktivität:<br />

Fischer Projektion <strong><strong>de</strong>r</strong> D und L Konfiguration<br />

experimentelle Demonstration und Begriffsklärung;<br />

Veranschaulichen <strong><strong>de</strong>r</strong> Chiralität mit Hilfevon Mo<strong>de</strong>llen<br />

enantiomerer Moleküle, z.B. Glycerinal<strong>de</strong>hyd, Milchsäure,<br />

Alanin; Hinweis auf die Be<strong>de</strong>utung <strong><strong>de</strong>r</strong> Chiralität in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Natur; Ansprechen <strong><strong>de</strong>r</strong> Diastereomerie<br />

(ca. 4 Std.)<br />

Kohlenhydrate )<br />

Begriffsklärung; Hinweis auf die biologische und<br />

wirtschaftliche Be<strong>de</strong>utung, z.B. als nachwachsen<strong>de</strong><br />

Rohstoffe<br />

¡<br />

Monosacchari<strong>de</strong>:<br />

¢ ¢ ¢<br />

D Ketten Ringstruktur Fischer bzw.<br />

¢<br />

Haworth Projektionsformeln<br />

¡<br />

GOD Test als spezifischer Nachweis; Diskussion<br />

experimenteller Hinweise; Demonstration und Deutung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Mutarotation,<br />

D<br />

¢<br />

¢ ¢<br />

Pyranose Furanosestruktur Fischer bzw.<br />

¢<br />

Haworth Projektionsformeln<br />

experimentelle Unterscheidung von Glucose durch<br />

¡ ¡<br />

Seliwanow und GOD Nachweis <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

£ £<br />

Oxidierbarkeit; Erklären durch die Keto Tautomerie<br />

(ca. 7 Std.)<br />

£<br />

Disacchari<strong>de</strong>:

zw.<br />

glykosidischen<br />

barkeit;<br />

£<br />

glykosidische Bindung Erkennen <strong>de</strong>s Prinzips; Vergleichen <strong>de</strong>s Maltose und<br />

£<br />

Trehalose Verknüpfungstyps: Auswirkung auf das<br />

Reduktionsvermögen; Anwen<strong>de</strong>n und Einüben im weiteren<br />

Unterricht;<br />

Maltose und Cellobiose Herausstellen <strong><strong>de</strong>r</strong> α<br />

£<br />

β<br />

£<br />

Bindung;<br />

£<br />

Saccharose experimentelle Untersuchung <strong><strong>de</strong>r</strong> Oxidier Vergleich<br />

mit <strong>de</strong>m neutralisierten Hydrolysat; Nachweis <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Hydrolyseprodukte; Ableiten <strong><strong>de</strong>r</strong> Strukturformel;<br />

Demonstration und Deutung <strong><strong>de</strong>r</strong> Inversion<br />

(ca. 6 Std.)

¢<br />

Molekülstruktur<br />

¤<br />

Verknüpfung<br />

¥<br />

Bauprinzip,<br />

Base<br />

,<br />

gewinnung,<br />

und<br />

Polysacchari<strong>de</strong>:<br />

Stärke, Glykogen, Cellulose<br />

Aufzeigen <strong>de</strong>s Zusammenhangs zwischen Molekülstruktur,<br />

¡<br />

Eigenschaften und bio logischer Be<strong>de</strong>utung; Unterschei<strong>de</strong>n<br />

von Amylose, Amylopektin und Glykogen; Überblick über die<br />

¡<br />

wirtschaftliche Be <strong>de</strong>utung <strong><strong>de</strong>r</strong> Cellulose; Eingehen auf einen<br />

wichtigen technischen Prozeß und seine Umweltproblematik,<br />

¡ ¡<br />

z.B. Zellstoff Papierherstellung und recycling<br />

(ca. 5 Std.)<br />

Aminocarbonsäuren und Proteine<br />

und Eigenschaften<br />

von Aminocarbonsäuren: Löslichkeit,<br />

£ £<br />

Aggregatzustand, Säure Verhalten<br />

Überblick über Vorkommen<br />

Vorstellen einiger natürlicher Aminosäuren; Hinweis auf die<br />

Gruppeneinteilung; Erarbeiten <strong>de</strong>s gemeinsamen Bauprinzips;<br />

Anwen<strong>de</strong>n von Kenntnissen zur Chiralität; experimentelle<br />

Untersuchung physikalischer und chemischer Eigenschaften;<br />

¤<br />

Erarbeiten <strong><strong>de</strong>r</strong> Zwitterion Struktur und ihres<br />

Ampholytcharakters; isoelektrischer Punkt und Prinzip <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Elektrophorese<br />

(ca. 7 Std.)<br />

durch Peptidbindung Erfassen <strong><strong>de</strong>r</strong> Peptidbindung als Ergebnis einer Kon<strong>de</strong>nsation;<br />

¤<br />

Beschreiben <strong>de</strong>s mesomeren Charakters und <strong><strong>de</strong>r</strong> Raum struktur<br />

¥<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Peptidgruppe; Durchführen <strong><strong>de</strong>r</strong> Biuret Probe und Deuten<br />

ihres Ergebnisses<br />

Eigenschaften und Be<strong>de</strong>utung von<br />

Proteinen: Aminosäuresequenz, Kettenkonfortnation<br />

¥<br />

Vorstellen <strong><strong>de</strong>r</strong> (α Helix (Keratin, Wolle) und <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Faltblattstruktur (Fibroin, Sei<strong>de</strong>); Eingehen auf höhere<br />

Strukturen und ihre Stabilisierung; Ansprechen <strong><strong>de</strong>r</strong> Protei<strong>de</strong>;<br />

Denaturierung, Hydrolyse<br />

Durchführen und Auswerten von Experimenten; Hinweis auf<br />

¥<br />

mo<strong><strong>de</strong>r</strong>ne Verfahren zur Proteinisolierung und analyse;<br />

Ansprechen <strong><strong>de</strong>r</strong> biologischen Be<strong>de</strong>utung, z.B. als Enzym,<br />

Nährstoff, Giftstoff<br />

(ca. 8 Std.)<br />

Fette und fette Öle<br />

Bauprinzip und Eigenschaften: Esterbindung<br />

allgemeiner Aufbau eines heteroaci<strong>de</strong>n Triacylglycerins<br />

¦ ¦<br />

(Palmitin Stearin Ölsäure als Fettsäuren);<br />

Auswirkungen verschie<strong>de</strong>ner Fettsäurereste<br />

Hydrolyse<br />

Erklären von Erweichungsintervall und Konsistenz; Nachweis<br />

<strong>de</strong>s ungesättigten Charakters;<br />

Durchführen <strong><strong>de</strong>r</strong> Fettverseifung

¢<br />

Eigenart<br />

£<br />

Struktur<br />

¦<br />

Vorkommen und Be<strong>de</strong>utung Ansprechen <strong><strong>de</strong>r</strong> biologischen Be<strong>de</strong>utung als Nähr und<br />

Speicherstoffe; Hinweis auf die Fetthärtung und ihre<br />

wirtschaftliche Be<strong>de</strong>utung; Fette als nachwachsen<strong>de</strong> Rohstoffe<br />

(ca. 8 Std.)<br />

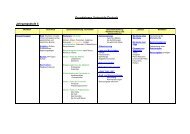

2 Energetik und Kinetik biochemischer Reaktionen (ca. 16 Std.)<br />

Ausgehend von einfachen Experimenten erfassen die Schüler grundlegen<strong>de</strong> Gesetzmäßigkeiten Der Thermodynamik und<br />

übertragen diese auf biochemische Reaktionen. Sie wer<strong>de</strong>n sich <strong><strong>de</strong>r</strong> Notwendigkeit und zentralen Be<strong>de</strong>utung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Biokatalyse für das ganze Stoffwechselgeschehen in Lebewesen bewusst und lernen, die Wirkungsweise <strong><strong>de</strong>r</strong> Enzyme mit<br />

Hilfe einfacher Mo<strong>de</strong>ll vorstellungen zu beschreiben.<br />

Grundlagen <strong>de</strong>s Energieumsatzes<br />

Freie Enthalpie als "Triebkraft" chemischer<br />

Reaktionen: Prinzip <strong>de</strong>s Enthalpieminimums und<br />

¡<br />

Entropie maximums<br />

Aufgreifen und Erweitern von Grundkenntnissen,<br />

Unterschei<strong>de</strong>n zwischen thermodyna misch und kinetisch<br />

kontrollierten Reaktionen<br />

experimentelle Einführung zur Unterscheidung von Freier<br />

¢<br />

Enthalpie, Enthalpie und Entropie; Interpretieren <strong><strong>de</strong>r</strong> Gibbs<br />

¢<br />

Helmholtz Gleichung; Hinweis auf <strong>de</strong>n Zusammenhang<br />

zwischen ∆G und ∆E bei Redoxreaktionen<br />

biologischer Systeme: energetische<br />

Koppelung Fließgleichgewicht<br />

schematische Darstellung (Formelschema) <strong><strong>de</strong>r</strong> Verknüpfung<br />

exergonischer und en<strong><strong>de</strong>r</strong>gonischer Stoffwechselreaktionen<br />

¢<br />

über das ATP/ADP System; Anwen<strong>de</strong>n im weiteren<br />

Unterricht; Herausarbeiten <strong>de</strong>s Unterschieds zwischen<br />

Fließgleichgewicht und chemischem Gleichgewicht<br />

(ca. 7 Std.)<br />

Biokatalyse<br />

Aufgreifen und Erweitern von Grundkenntnissen;<br />

und Be<strong>de</strong>utung von Enzymen: Demonstration einer Enzymreaktion, z.B. Stärkeabbau;<br />

Proteinnatur<br />

Cofaktoren<br />

Verwendung<br />

experimenteller Nachweis;<br />

Herausstellen ihrer Be<strong>de</strong>utung; NAD + bzw. Häm als Beispiel<br />

für ein Coenzym bzw. eine prosthetische Gruppe (nur<br />

Formelschema);<br />

Hinweis auf <strong>de</strong>n Einsatz von Enzymen, z.B. in Medizin,<br />

Analytik, Biotechnologie<br />

(ca. 3 Std.)

£<br />

Be<strong>de</strong>utung<br />

£<br />

Wirkung<br />

und<br />

Schloß<br />

Wert<br />

Wirkungsweise von Enzymen:<br />

Substrat<br />

¡<br />

Wirkungsspezifität Durchführen und Auswerten von Experimenten; Deuten mit<br />

Hilfe einer bildhaften Mo<strong>de</strong>ll vorstellung, ("Schlüssel Schloß<br />

Prinzip");<br />

Abhängigkeit <strong><strong>de</strong>r</strong> Aktivität von <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Substratkonzentration<br />

Ermitteln und Auswerten einer Substratsättigungskurve;<br />

Interpretieren mit Hilfe <strong><strong>de</strong>r</strong> Theorie vom Enzym Substrat<br />

Komplex, Michaelis Konstante als Maß für die Substrat<br />

affinität eines Enzym,<br />

¢<br />

Abhängigkeit <strong><strong>de</strong>r</strong> Aktivität von Milieufaktoren Aufzeigen <strong>de</strong>s Einflusses von Temperatur, pH und<br />

Schwerrnetallionen<br />

Hemmung <strong><strong>de</strong>r</strong> Aktivität<br />

Vorstellen je eines Beispiels für isosterische und allosterische<br />

¢ ¢<br />

Hemmung; Anwen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s "Schlüssel Prinzips";<br />

Hinweis auf die Wirkung von Aktivatoren<br />

(ca. 6 Std.)<br />

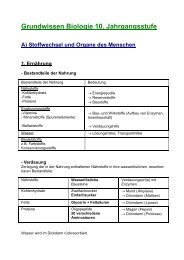

3 Chemie fundamentaler Stoffwechselprozesse (ca. 22 Std.)<br />

Die gewonnenen Erkenntnisse über Eigenschaften und Struktur ausgewählter Biomoleküle sowie <strong>de</strong>n Ablauf von<br />

Reaktionen unter <strong>de</strong>n beson<strong><strong>de</strong>r</strong>en Bedingungen <strong>de</strong>s Organismus ermöglichen <strong>de</strong>n Schülern nun eine gezielte<br />

Auseinan<strong><strong>de</strong>r</strong>setzung mit Fragen <strong><strong>de</strong>r</strong> Energiebindung und Energiefreisetzung in Lebewesen. Ausgehend von einem<br />

Überblick über die wesentlichen Vorgänge <strong><strong>de</strong>r</strong> Assimilation und Dissimilation sollen die Schüler Grundprinzipien <strong>de</strong>s<br />

Stoffwechselgeschehens, wie die Glie<strong><strong>de</strong>r</strong>ung in Teilschritte o<strong><strong>de</strong>r</strong> die Einschaltung von Kreisprozessen, begreifen. Das<br />

Wissen um die fundamentale Be<strong>de</strong>utung dieser Vorgänge für <strong>de</strong>n Stoffkreislauf in Ökosystemen soll die Schüler auch in<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Wahrnehmung von Umweltverän<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen sensibilisieren.<br />

Energiebindung und Stoffaufbau durch<br />

Photosynthese<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Photosynthese Bewußtmachen von Be<strong>de</strong>utung und Umfang <strong><strong>de</strong>r</strong> weltweiten<br />

£<br />

Biomasseproduktion und Sauerstoff freisetzung; Hinweis auf<br />

<strong>de</strong>n Kohlenstoffkreislauf.<br />

von Außenfaktoren: experimenteller Nachweis <strong>de</strong>s Einflusses von Außenfaktoren<br />

auf die Stärkebildung bzw. Sauerstofffreisetzung;<br />

Beleuchtungsstärke, Lichtqualität<br />

experimentelle Untersuchung <strong><strong>de</strong>r</strong> Blattfarbstoffe, z.B.<br />

chromatographische Trennung, Absorptionsmessung;<br />

Vergleichen von Absorptionsspektrum <strong>de</strong>s Chlorophylls und<br />

Aktionsspektrum <strong><strong>de</strong>r</strong> Photosynthese

¤<br />

anaerober<br />

¢<br />

Fixierung<br />

¤<br />

Körpers,<br />

3<br />

£<br />

Körpers<br />

phosphat<br />

£<br />

Körper;<br />

3<br />

phosphat<br />

18<br />

14<br />

3<br />

phosphat<br />

3<br />

Kohlenstoffdioxidgehalt, Temperatur<br />

Diskussion von Befun<strong>de</strong>n, die auf das Vorliegen<br />

lichtabhängiger und lichtunabhängiger Reaktionssysteme<br />

hinweisen,<br />

(ca. 6 Std.)<br />

Lichtreaktionen: Photopigmente<br />

Entwickeln einer Übersicht; Aufzeigen <strong><strong>de</strong>r</strong> Funktion <strong>de</strong>s<br />

Chlorophylls: Lichtabsorption, Anregung, Ionisierung;<br />

Elektronentransport<br />

Wasser als Elektronendonator; NADP + , als Elektronenakzeptor<br />

(vereinfachte Darstellung);<br />

Photophosphorylierung<br />

Bildung von ATP; Formulieren <strong><strong>de</strong>r</strong> Bruttogleichung;<br />

¡ ¡<br />

Quantenbedarf, Vorstellen <strong><strong>de</strong>r</strong> 0 Tracermetho<strong>de</strong><br />

(ca. 3 Std.)<br />

¡<br />

Dunkelreaktionen:<br />

C0 2<br />

Bindung an einen C 5<br />

£<br />

Spaltung <strong>de</strong>s C 6<br />

Körpers;<br />

£ £ £<br />

Reduktion Reaktion von Glycerinsäure zu Glycerinal<strong>de</strong>hyd<br />

phosphat unter Verbrauch von ATP und NADPH/H + ;<br />

£<br />

Glucosebildung Bildung <strong>de</strong>s C 6<br />

und Rückbildung <strong>de</strong>s C0 2<br />

Akzeptors<br />

(stark vereinfachte Darstellung); Erarbeiten <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

£ £<br />

Bruttogleichung; Vorstellen <strong><strong>de</strong>r</strong> C Tracermetho<strong>de</strong>;<br />

Aufzeigen <strong>de</strong>s Wirkungsgra<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s Gesamtprozesses<br />

£<br />

(ca. 3 Std.)<br />

Energiefreisetzung und Stoffabbau durch Gärung<br />

und biologische Oxidation<br />

Hinweis auf <strong>de</strong>n langwierigen und mühsamen Weg <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Aufklärung dieser Stoffwechselprozesse<br />

Abbau <strong><strong>de</strong>r</strong> Glucose:<br />

Glykolyse<br />

experimentelle Untersuchung einer Gärungsreaktion und<br />

Erstellen <strong><strong>de</strong>r</strong> Bruttogleichung; wesentliche Schritte:<br />

Aktivierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Glucose durch Phosphorylierung, Spaltung<br />

¤ ¤<br />

<strong>de</strong>s C 6<br />

Oxidation von Glycerinal<strong>de</strong>hyd zu<br />

¥ ¥<br />

Glycerinsäure unter Bildung von ATP und<br />

NADH/H + ; Brenztraubensäure als Endprodukt;<br />

Weiterreaktion <strong><strong>de</strong>r</strong> Brenztraubensäure<br />

Bildung von Milchsäure bzw. Ethanol unter Rückbildung von<br />

NAD + ; formulieren <strong><strong>de</strong>r</strong> Bruttogleichung; Energiebilanz;<br />

Hinweis auf die wirtschaftliche Be<strong>de</strong>utung <strong><strong>de</strong>r</strong> Gärungen;<br />

Bewußtmachen <strong><strong>de</strong>r</strong> physiologischen Wirkung <strong>de</strong>s Alkohols<br />

(ca. 5 Std.)

¥<br />

aerober<br />

¢<br />

Produkte<br />

¢<br />

Synthese<br />

und<br />

ausschnitte;<br />

Abbau <strong><strong>de</strong>r</strong> Glucose: Bildung aktivierter<br />

Essigsäure<br />

(Glykolyse: vgl. anaerober Abbau); oxidative Decarboxylierung<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Brenztraubensäure an einem Multienzymkomplex;<br />

Citronensäurezyklus<br />

Abspaltung von Kohlenstoffdioxid und Bildung von<br />

NADH/H + und FADH 2<br />

(kein <strong>de</strong>tailliertes Schema);<br />

Atmungskette Wasserstoff und Elektronentransport; Bildung von Wasser<br />

und Rückbildung von NAD + und FAD; Formulieren <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Bruttogleichung; Energiebilanz und Wirkungsgrad; Hinweis auf die<br />

zentrale Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Citronensäurezyklus innerhalb <strong>de</strong>s<br />

Stoffwechselgeschehens<br />

(ca. 5 Std.)<br />

4 Organische Chemie <strong>de</strong>s Alltags (ca 37 Std.)<br />

¡<br />

Die Alltagsbe<strong>de</strong>utung organisch chemischer Syntheseprodukte stellt sich am Beispiel <strong><strong>de</strong>r</strong> Tensi<strong>de</strong>, Farbstoffe und<br />

Kunststoffe nochmals eindrucksvoll dar. Die Schüler erkennen, in welchem Maße diese Stoffe, die durch die<br />

Erschließung neuer Rohstoffquellen und gezielte Syntheseverfahren entwickelt wer<strong>de</strong>n konnten, unsere Lebenswelt<br />

prägen. Bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Auseinan<strong><strong>de</strong>r</strong>setzung mit einigen dieser Synthesemöglichkeiten greifen die Schüler auf bereits bekannte<br />

Reaktionsabläufe zurück und festigen so elementare Kenntnisse.<br />

Beson<strong><strong>de</strong>r</strong>s am Beispiel <strong><strong>de</strong>r</strong> Kunststoffe und <strong><strong>de</strong>r</strong> mo<strong><strong>de</strong>r</strong>nen Waschmittel sollen sie auch die Umweltproblematik dieser<br />

Produkte begreifen und hieraus die Bereitschaft zu verantwortlichem Han<strong>de</strong>ln entwickeln.<br />

Kunststoffe<br />

exemplarisches Aufzeigen <strong><strong>de</strong>r</strong> Alltagsbe<strong>de</strong>utung;<br />

Begriffsklärung; Abgrenzen gegen an<strong><strong>de</strong>r</strong>e Werkstoffe;<br />

Hinweis auf abgewan<strong>de</strong>lte natürliche Polymere und<br />

Verbundwerkstoffe<br />

¢<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Petrochemie als Ausgangsstoffe Erdgas Erdölprodukte als Rohstoffe für die industrielle<br />

Kunststoffsynthese; Hinweis auf alternative Rohstoffquellen,<br />

z.B. Kohle, nachwachsen<strong>de</strong> Rohstoffe<br />

(ca. 3 Std.)<br />

durch Polyreaktionen: radikalische<br />

Polymerisation Polykon<strong>de</strong>nsation Polyaddition<br />

Demonstration an je einem Beispiel; Vergleichen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

¢<br />

Verknüpfungsprinzipien; For mulieren charakteristischer<br />

£<br />

£<br />

Strukturformel Erkennen von Polyestern, Poly<br />

ami<strong>de</strong>n und Phenolharzen als Polykon<strong>de</strong>nsate; ggf.<br />

Ansprechen <strong><strong>de</strong>r</strong> Copolymerisate; Hinweis auf Gefahren durch<br />

£<br />

Vinylchlorid bei <strong><strong>de</strong>r</strong> technischen PVC Herstellung<br />

(ca. 5 Std.)

£<br />

Struktur<br />

¡<br />

Molekülbau<br />

¢<br />

Synthese<br />

und<br />

und Eigenschaften: Thermoplast<br />

Duroplast Elastomer<br />

Untersuchen und Deuten <strong><strong>de</strong>r</strong> unterschiedlichen thermischen<br />

und mechanischen Eigenschaften; ggf. Hinweis auf<br />

Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln<br />

(ca. 3 Std.),<br />

Verarbeitung und Verwendung Aufzeigen von Möglichkeiten <strong><strong>de</strong>r</strong> Nachbe handlung am<br />

Beispiel von PVC (Weichmachung) und Polyamid<br />

(Verstrecken); Veranschaulichen einiger<br />

Verarbeitungsmöglichkeiten und probleme bei therrno und<br />

duroplastischen Kunststoffen; exemplarisches Ver<strong>de</strong>utlichen<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> vielseitigen Verwendbarkeit und wirtschaftlichen<br />

Be<strong>de</strong>utung<br />

¡<br />

Abfallproblematik Kunststoffabfälle als Teil von Haus Gewerbemüll;<br />

Probleme mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Deponierung und Verbrennung; Erkennen<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Be<strong>de</strong>utung <strong><strong>de</strong>r</strong> Abfallvermeidung und <strong><strong>de</strong>r</strong> Möglichkeiten<br />

<strong>de</strong>s Recyclings; Einbeziehen aktueller Entwicklungen<br />

(ca. 6 Std.)<br />

organische Farbmittel<br />

Begriffsklärung: Farbe, Farbmittel, Farbstoff, Bewußtmachen<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> ästhetischen Dimension<br />

und Farbigkeit: Aufgreifen von Vorkenntnissen ;<br />

Anregung <strong>de</strong>lokalisierter Elektronensysteme<br />

durch Licht<br />

Demonstration <strong><strong>de</strong>r</strong> Lichtabsorption farbiger Lösungen; ggf.<br />

Aufnahme eines Absorptionsspektrums<br />

¢<br />

chromophore, auxochrome und antiauxo chrome<br />

Gruppen<br />

Aufzeigen <strong><strong>de</strong>r</strong> Wirkung an Beispielen; Deuten <strong>de</strong>s<br />

Farbwechsels, z.B. bei Protonierung bzw. Deprotonierung von<br />

Indikatoren<br />

(ca. 4 Std.)<br />

von Azofarbstoffen Demonstrationsversuche; Aufzeigen <strong>de</strong>s Einflusses<br />

verschie<strong>de</strong>ner Kupplungskomponenten; Formulieren <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Diazotierung und Azokupplung (kein Mechanismus); ggf.<br />

Vorstellen einer weiteren Farbstoffklasse<br />

Textilfärbung (Pr)<br />

Erkennen <strong><strong>de</strong>r</strong> Be<strong>de</strong>utung <strong><strong>de</strong>r</strong> "Echtheiten" für die Eignung als<br />

Textilfarbstoff; praktische Durchführung von Textilfärbungen;<br />

£<br />

Hinweis auf unterschiedliche Bindungen zwischen Farbstoff<br />

£<br />

molekül und Faser; Ansprechen von Naturfarbstoffen ( B);<br />

£<br />

histor ische Be<strong>de</strong>utung <strong><strong>de</strong>r</strong> Farbstoffe für die <strong>de</strong>utsche<br />

chemische Industrie<br />

(ca. 6 Std.)

Tensi<strong>de</strong> und Waschmittel<br />

Seifen als waschaktive Substanzen: Zusammenhang<br />

zwischen <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>s amphiphilen Seifenanions<br />

und <strong><strong>de</strong>r</strong> Waschwirkung<br />

Hinweis auf geschichtliche Aspekte; Verseifung von Fetten:<br />

klassische und mo<strong><strong>de</strong>r</strong>ne Verfahren; Demonstration <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Grenzflächenaktivität; Untersuchen <strong><strong>de</strong>r</strong> Nachteile wässriger<br />

¡<br />

Seifenlösungen: alkalische Reaktion, Säure und<br />

Härteempfindlichkeit<br />

(ca. 4 Std.)<br />

Alkylbenzolsulfonate als Beispiel für synthetische<br />

Tensi<strong>de</strong><br />

Waschmittel und Umweltschutz<br />

Ableiten <strong><strong>de</strong>r</strong> Tensidwirkung aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Molekülstruktur; Hinweis<br />

¢<br />

auf kationaktive und nicht ionogene Tensi<strong>de</strong><br />

Nachweisen einiger Komponenten eines mo<strong><strong>de</strong>r</strong>nen<br />

Vollwaschmittels; Aufzeigen <strong><strong>de</strong>r</strong> Be<strong>de</strong>utung wichtiger<br />

Waschhilfsstoffe; Gespräch über die Gewässerbelastung durch<br />

Waschmittel und über Möglichkeiten zu <strong><strong>de</strong>r</strong>en Reduzierung;<br />

Hinweis auf <strong>de</strong>n Tensi<strong>de</strong>insatz in an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Bereichen, z.B.<br />

Körperpflege<br />

(ca. 6 Std.)