festivalzeitung ausgabe 4 vom 28. juni 2013 - 17. Internationale ...

festivalzeitung ausgabe 4 vom 28. juni 2013 - 17. Internationale ...

festivalzeitung ausgabe 4 vom 28. juni 2013 - 17. Internationale ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

zeitung zu den <strong>17.</strong> internationalen schillertagen<br />

massen<br />

medium<br />

04<br />

<strong>28.</strong> <strong>juni</strong> <strong>2013</strong><br />

mit freundlicher Unterstützung von

inhalt<br />

03 eS KnacKt unD Knarzt, zWicKt unD KneiFt<br />

waSili BarchatowS teeNie-tragödie „KaBale uNd lieBe“ auS St. peterSBurg<br />

04 rumSpinnen unD iDeen Sammeln<br />

eiN geSprÄch Mit BurKhard c. KoSMiNSKi<br />

05 ein SchWeizer im platten lanD<br />

rafael SaNcheZ’ Sci-fi-„wilhelM tell“<br />

06 Wir SinD ein SpontaneS VolK eiN geSprÄch Mit ali Jalaly<br />

ÜBer SeiNe „rÄuBer“ iN teheraN uNd SeiN leBeN ZwiScheN deN KultureN<br />

07 arm SchWenKen, Dumm WerDen<br />

JoNathaN MeeSe taNZt deN Schiller<br />

08 thereSia WalSer eNtflaMMt<br />

09 eine maKrele macht noch Keine reVolution!<br />

ÜBer KolleKtive deS proteStS<br />

10 in Der heimat arbeiten Zwei StipeNdiateN auS togo erZÄhleN<br />

11 Kahler König eWigKeit<br />

Zu ewald palMetShoferS „rÄuBer.SchuldeNgeNital“<br />

impreSSum<br />

Veranstalter Zeitung zu den <strong>17.</strong> <strong>Internationale</strong>n<br />

Schillertagen | Ein Projekt zur Förderung des<br />

kulturjournalistischen Nachwuchses<br />

herausGeber Nationaltheater Mannheim<br />

intendant schauspiel und künstlerischer leiter<br />

der <strong>17.</strong> internatiOnalen schillertaGe<br />

Burkhard C. Kosminski<br />

GeschÄFtsFührender intendant natiOnaltheater MannheiM<br />

Dr. Ralf Klöter<br />

redaktiOn Carmen Bauer, Judith Engel, Lena Fiedler,<br />

Carolin Meyer, Florian Naumann, Kristina Petzold,<br />

Franziska Schurr, Laura Strack, Franziska Weber<br />

redaktiOnsassistenZ Katharina Liedtke<br />

12 anDerS, um DieSeS Wort muSS eS Sich Drehen<br />

eiN geSprÄch Mit haNS KreMer, der aM haNdy durch „agoraphoBia“ fÜhrt<br />

13 mitmachen erlaubt!<br />

die filMreihe „SchMeiSS deiN ego weg!“ iM ciNeMa Quadrat<br />

14 SchillerS magenmeDizin daS Schiller-hauS iN oggerSheiM<br />

15 VerSchmelzungSVerSuch #04<br />

16 programm, SpielStÄtteN, KarteN<br />

editORiAl<br />

redaktiOnsleitunG Jürgen Berger, Barbara Burckhardt<br />

layOut Angela Aumann<br />

prOjektleitunG Sandra Strahonja<br />

GestaltunG formdusche, Berlin<br />

FOtO Hans Jörg Michel, Christian Kleiner<br />

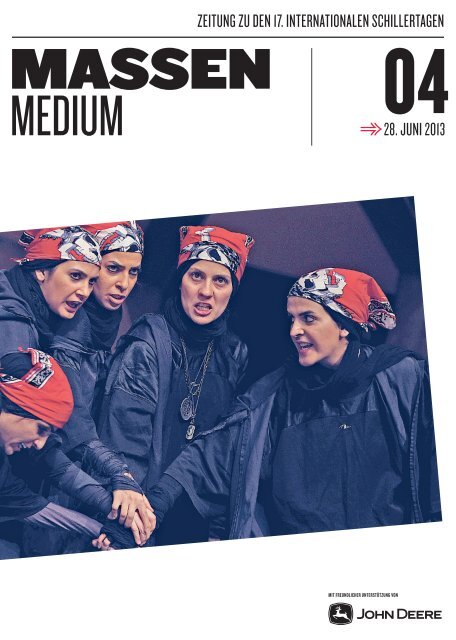

bildnachWeis Titel Die Räuber, Schauspielhaus Teheran<br />

© Ehsan Neghabat | S.3 © Daria Pichugina | S.4 ©<br />

Lea Katharina Kroeger | S.5 © Philipp Ottendoerfer<br />

| S.6 © Christian Kleiner | S.7 © Hans Jörg Michel |<br />

S.8 © Christian Kleiner | S.9 © Lena Fiedler | S.10 ©<br />

Franziska Weber | S.11 © Georg Soulek | S.12 © Lena<br />

Fiedler | S.13 © navigator-film | S.14/15 © Christian<br />

Kleiner<br />

Fertig! Wir haben Meese überstanden, und Sie halten unsere letzte Nummer in der Hand.<br />

Jetzt kann alles nur noch besser werden. Denn Intendant Burkhard Kosminski hat uns im<br />

Gespräch erklärt, dass aus Erschöpfung kreativer Wahnsinn wird (siehe S. 4). So also werden<br />

wir Mannheim verlassen, um in Bochum und Stuttgart, Essen, Hildesheim, München<br />

und Berlin all das weiterzuspinnen, was wir hier gesehen, diskutiert, erfahren haben in<br />

engen Theaterräumen und luftig auf Schiller-Rädern. Was wir zu Text verdichtet haben,<br />

zu Kritiken, Reportagen, Interviews, von denen Sie in dieser Nummer noch drei weitere<br />

lesen können: mit den togolesischen Stipendiaten Feïçal Bang’Na und Seyram Agbalekpor-Doudjih,<br />

dem iranischen Regisseur Ali Jalaly und dem deutschen Schauspieler Hans<br />

Kremer. Wir verabschieden uns, erschöpft aber inspiriert.<br />

spOnsOrinG Morticia Zschiesche, Nina Bernges<br />

druck & anZeiGen Mannheimer Morgen Großdruckerei<br />

GmbH<br />

herzlichen DanK !<br />

die <strong>17.</strong> internationalen Schillertage wurden ermöglicht und gefördert durch<br />

förderer hauptsponsoren co-Sponsoren<br />

Mediepartner festivalhotels Kooperationspartner<br />

2 maSSenmeDium # 04/ <strong>28.</strong> <strong>juni</strong> <strong>2013</strong>

Es knackt und knarzt,<br />

zwickt und kneift<br />

Wasili Barchatows „Kabale und Liebe“,<br />

eine Teenie-Tragödie des Sankt Petersburger Theater Prijut Komedianta<br />

Sympathisch gründlich<br />

In der Sankt Petersburger Inszenierung von „Kabale<br />

und Liebe“ saß Oliver Stoltz (Lehrer) auf dem Platz,<br />

den während der Proben der Regisseur einnimmt.<br />

Was haben Sie gesehen?<br />

Maximale Konzentration und Fokussierung.<br />

Könnten Sie Ihre Eindrücke mit drei Adjektiven beschreiben?<br />

Sympathisch, nicht aufregend, aber gründlich<br />

Was hätten Sie anders gemacht?<br />

Andere Musik gewählt! Die Leitmusik „Silence is<br />

sexy“ von den Einstürzenden Neubauten hätte ich<br />

beibehalten, Gainsbourgs „Je t’aime … moi non<br />

plus“ war mir zu plakativ.<br />

Notiert von Carmen Bauer und Kristina Petzold<br />

Polina Tolstun<br />

„Silence is sexy“ wird dem Publikum aus der Dunkelheit<br />

sanft entgegengehaucht. Hinter einer Glaswand<br />

steht der Sänger, der sich eben noch direkt vor dem<br />

Mikro eine Zigarette angezündet hat und jetzt zwischen<br />

den Tönen mit lautstarkem Knistern die Kippe<br />

weginhaliert. Den Spruch könnte man als Zuschauer<br />

zuallererst auf die Tatsache beziehen, dass die<br />

russische Inszenierung von „Kabale und Liebe“ mit<br />

deutschen Übertiteln das Geschehen auf der Bühne<br />

verbal kaum voranbringen kann. Aber deshalb mit<br />

Ohrstöpseln zuschauen?<br />

Nach dem rätselhaften Prolog im Schatten lebt die<br />

Bühne im Flowerpower-Stil auf. Mutter Miller mit<br />

Sonnenbrille und Lederstiefeln im sexy Hippie-Look<br />

verscheucht die Tristesse der schwarzen Guckkastenbühne<br />

mit üppigen Blumensträußen. Aus dem<br />

mattschwarzen Verhörraum mit venezianischem<br />

Spiegel wird ein Tonstudio mit Retro-Charme. In<br />

der vorderen Kastenhälfte sitzt Miller, Luises Vater<br />

und bei Schiller ein Geiger aus der Unterschicht, im<br />

John-Lennon-Look vor seinem Mischpult.<br />

Luise (Polina Tolstun) stolpert in die Einraumwohnung<br />

und wirkt rotzig, singt „Love you Babe“, spielt<br />

Luftgitarre. Nachdem sie einmal über die Bühne gerockt<br />

ist, hüpft sie auf den Schoß ihres Vaters. Seine<br />

Prinzessin. Bis der schmale Ferdinand (Ilja Dell) die<br />

Bühne und Luise bestürmt: grüne Haare, Lederjacke<br />

und die obligatorische Gitarre. Hier zeigt sich,<br />

welches Publikum der dreißigjährige russische Regisseur<br />

Wasili Barchatow im Kopf hat. Es soll jung<br />

und im Rebellionsalter sein. Sonst bleibt alles beim<br />

Alten: deutsche – beziehungsweise russische – Romeo-und-Julia-Tragödie<br />

inklusive Gesellschaftskritik.<br />

Die Eltern sind natürlich problematisch und der<br />

Selbstmord eine Flucht.<br />

Weder die Millers noch Herr von Walter bieten den<br />

Schutz oder die moralische Integrität, die sich die<br />

Liebenden wünschen. Das zeigt eine Szene, in der die<br />

beiden Väter aufeinandertreffen: Miller schlägt erst<br />

hilflos zu und verkriecht sich dann im Kühlschrank,<br />

während Ferdinands Vater sich heiser schreit. Die<br />

Intrige beginnt mit einer SMS. Luise schreibt unter<br />

Zwang an den angeblichen Liebhaber Wurm, um<br />

Ferdinand in die Trennung zu treiben.<br />

Mit der SMS springt das Stück aus den Siebzigern<br />

mehr in die Gegenwart. Nach und nach verschwinden<br />

die komischen Momente. Ferdinand versucht<br />

schon im dritten Akt, sich zu erhängen, und Luise<br />

klettert zwischendurch mal probeweise in den Gitarrenkoffer-Sarg.<br />

Bevor die schwärmerische Teenagermelancholie<br />

dominierend wird, macht das Stück<br />

richtig Spaß, vorausgesetzt man mag Grunge, Nick<br />

Cave, die Beatles und den Look der Siebziger.<br />

Eine Unmenge Requisiten ermöglichen Slapstick-<br />

Einlagen, Wutausbrüche und die Visualisierung von<br />

Seelenzuständen. Das Licht schafft brillante atmosphärische<br />

Räume. Das ist ideal für Zuschauer, denen<br />

das Mitlesen irgendwann auf die Nerven geht.<br />

Manchmal kippt die Bemühung um Eingängigkeit<br />

der Schillerworte aber auch in Pantomime-Exzesse<br />

oder skurrile Gebärdensprache.<br />

Trägt Ferdinand seine Liebesschwüre mit spärlich<br />

gesetzten E-Gitarrenriffs vor, zeigt sich, wie gut<br />

Schillers Text auch als Grunge-Lyric funktioniert.<br />

Auf dieser Ebene versteht man sofort: Das ist ein<br />

Kunst- und Distanzierungsmittel zwischen den<br />

Schillerworten und der Figur. Ansonsten aber kommen<br />

sich in diesem Bühnendrama mit realistischem<br />

Anspruch der Text und die Figuren zu nah. Es zwickt<br />

und kneift, wenn zum Beispiel Ferdinand und Luise<br />

im Kapuzenpulli als perfekte rebellische Ausreißer<br />

inszeniert werden und Luise plötzlich sagt: „Deine<br />

Zufriedenheit ist meine heiligste Pflicht.“<br />

Es knackt und knarzt. Der Text bleibt der Szenerie<br />

fremd, und das liegt weder an den 2000 Kilometern<br />

Luftlinie zwischen St. Petersburg und Mannheim<br />

noch an den überzeugenden Darstellern. Wasili Barchatow<br />

hat sich und seiner Inszenierung einfach zu<br />

wenig Raum gegeben, den Schillerstoff kritisch zu<br />

erneuern. Oder hat es nicht gewagt. Die Übertragung<br />

in die Siebziger der westlichen Welt ist ein Weichzeichner,<br />

der die von Schiller so scharf konturierte<br />

Kritik gegen die Intrigen der herrschenden Klasse<br />

verwischt. Ein so potentiell politisches Stück explizit<br />

aus der Gegenwart herauszunehmen, ist auch ein<br />

Statement. Genau wie „silence is as sexy as death.“<br />

Kristina Petzold<br />

massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong><br />

3

Rumspinnen<br />

und Ideen sammeln<br />

Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski über sein Verständnis von<br />

Theater, das Feuer der Schillertage und die Produktivkraft Erschöpfung<br />

Warum braucht man eine unabhängige Zeitung bei den Schillertagen?<br />

Für mich sind die Seminare ein Kernpunkt des Festivals.<br />

Beziehungsweise diese sechzig Menschen, die<br />

da in allen Bereichen eine Fortbildung machen. Die<br />

aus dem Festival heraus als kreative Teams eigene<br />

Dinge machen, die Theater infrage stellen, aber auch<br />

Antworten geben oder uns einfach mal sagen, was<br />

wir besser machen sollen.<br />

Wie wichtig ist die Print<strong>ausgabe</strong> in Zeiten des Internets?<br />

Ich bin da sehr traditionell. Ich bin gelernter Buchhändler<br />

und habe einfach gern Bücher und Zeitungen<br />

in der Hand. Ich glaube aber auch, dass es für die<br />

Stadt wichtig ist, dass ein Festivalheft ausliegt, mit<br />

dem die Leute in den Liegestühlen liegen und lesen.<br />

Die Diskussion wird es sicher geben, ob man irgendwann<br />

auch noch einen Blog machen muss. Wir müssen<br />

überlegen, wie wir das angehen. Aber indem ihr<br />

Print macht, kriegt ihr echte Redaktionsarbeit mit,<br />

bei der es ja nicht nur ums Schreiben geht, sondern<br />

auch ums Layout und um pünktliche Abgabe. Ihr erlebt<br />

den Druck, der da entsteht.<br />

Man hört heraus, dass Ihnen die Nachwuchsförderung sehr<br />

wichtig ist. Wichtiger als das Produkt?<br />

Naja, es ist doch immer beides. Das eine ist der kreative<br />

Weg, den ihr als Gruppe mit zwei betreuenden<br />

Profis geht, und das andere ist, wie immer, wie auch<br />

im Theater: das Endprodukt. Im Theater ist die Probenarbeit<br />

eigentlich auch wichtiger. Natürlich freut<br />

man sich über ein hochklassiges Endprodukt, aber<br />

der Weg dahin ist ja vielleicht viel entscheidender.<br />

Für Journalisten, für Künstler, für alle.<br />

Wie ist Ihr Verhältnis zur Theaterkritik?<br />

Ich lese sie, und manchmal bin ich verblüfft, weil die<br />

was gesehen haben, worüber ich gar nicht nachgedacht<br />

habe. Manchmal ärgert man sich. Manchmal<br />

freut man sich. Ich finde Journalismus für die Arbeit<br />

extrem wichtig, weil es ein Spiegel ist. Es ist nicht<br />

entscheidend, ob es eine gute oder eine schlechte<br />

Kritik ist, sondern dass es eine inhaltliche Kritik ist.<br />

Wo ist sie, die kritische Masse?<br />

Theater ist der älteste Ort, an dem sich Kunst und<br />

Publikum treffen. Ohne Publikum gibt’s kein Theater.<br />

Im besten Fall ist das Publikum eine kritische<br />

Masse. Das bedeutet ja nicht nur den Wutbürger. Es<br />

bedeutet, eine Meinung zu haben, die jubelnd, vernichtend,<br />

gleichgültig oder verärgert sein kann. Wo<br />

Meinung ist, beginnt die kritische Masse.<br />

Wie kritisch oder politisch ist Theater denn heute?<br />

Ich würde sagen: extrem. Zum Beispiel die „Räuber“<br />

<strong>vom</strong> Gorki Theater, die wir jetzt gerade hier<br />

gesehen haben. Das finde ich einen sehr politischen,<br />

auch sehr mutigen Abend, der sehr viele Reaktionen<br />

auslöst. Da war eine kritische Masse, die total zugestimmt<br />

oder es abgelehnt und auf die Bühne hinunter<br />

geschrien hat. Das geht nicht mit jedem Stoff,<br />

aber wenn man Lust hat, am Zünder zu ziehen, kann<br />

Theater oder Oper sehr viel.<br />

Was würden Sie beim nächsten Mal anders machen?<br />

Das kann ich noch gar nicht sagen, wir stecken ja<br />

noch mittendrin. Man bereitet zwei Jahre was vor,<br />

und es gibt Konzeptionen, die sich ändern. Ursprünglich<br />

waren die Schillertage so geplant, dass<br />

das ganze Festival nur auf öffentlichen Plätzen stattfindet.<br />

Das war der Ausgangspunkt der „kritischen<br />

Masse“. Dann stellt man aber fest, dass man eigentlich<br />

gar nicht die Produktionen hat. Das heißt, man<br />

hätte alles eigenproduzieren müssen. Das konnten<br />

wir logistisch gar nicht leisten. Und dann fängt man<br />

an: Was produzieren wir, was sind die Eigenanteile,<br />

was ist uns wichtig? Welche Regisseure interessieren<br />

uns? Wir wollen viele verschiedene Regiehandschriften<br />

zeigen. Die Schillertage gibt es seit 78, und<br />

alle bedeutenden Regisseure, die Schiller gemacht<br />

haben, waren hier: Stemann, Castorf, Thalheimer,<br />

jetzt Bachmann. Es gibt die Gastspiele und Eigenproduktionen,<br />

wie Machina eX oder „Der Parasit“ oder<br />

der Wengenroth-Abend. So fügt es sich langsam<br />

zusammen, und dann kommt dazu, was im Ausland<br />

passiert. Dann geht die Umsetzung los, und jetzt<br />

machen wir jeden Abend eine andere Erfahrung.<br />

Wie funktioniert die Übertragung nach Mannheim?<br />

Von einer kleinen auf eine große Bühne wie bei den<br />

„Räubern“ <strong>vom</strong> Maxim Gorki Theater? Man fiebert<br />

mit, und am Ende des Festivals sind wir erschöpft.<br />

Erst vier Wochen später sehen wir uns dann erstmals<br />

in die Augen und fragen: Wie war’s denn? Unabhängig<br />

davon, wie viele Zuschauer wir hatten oder wie<br />

viele Einnahmen. Und dann beginnen wir, rumzuspinnen<br />

und Ideen zu sammeln. Und so bahnen sich<br />

dann in einer der letzten Leitungssitzungen vor der<br />

Sommerpause schon die Schillertage 2015 an.<br />

Welche Vorstellung haben Sie verpasst, obwohl Sie sie gerne<br />

gesehen hätten?<br />

Im Prinzip versuche ich, die ganze Strecke zu gehen.<br />

Aber es ist einfach so, dass ich mir nur etwa<br />

zwei Drittel ansehen kann. Wir teilen uns das im<br />

Team auf, zu dem Christine Klotmann und Holger<br />

Schulze gehören, die Fulminantes leisten. Die machen<br />

die ganze Logistik, schauen, dass alles läuft.<br />

Und natürlich die Dramaturgie. Das Verständnis<br />

im Haus ist ja mittlerweile, dass wir nicht mehr ’ne<br />

Generalintendanz haben, sondern ein Leitungsteam<br />

sind. Mein Verständnis von Theater ist, dass man als<br />

gleichberechtigtes Team arbeitet, und natürlich gibt<br />

es viele Fälle, wo ein Einzelner eine Entscheidung<br />

treffen muss, aber die meisten Entscheidungen fallen<br />

in der Diskussion. Die Schillertage machen wir ja<br />

neben unserem normalen Job. Das ist immer on top<br />

und kostet sehr viel Zeit. Das ganze Haus arbeitet<br />

Nachtschichten und lebt und bebt für das Festival.<br />

Wir können nicht alle alles sehen, aber das ist ja auch<br />

egal. Dann erzählt ihr uns, wie’s war.<br />

Was machen Sie, wenn die Schillertage vorbei sind?<br />

Am Dienstag fange ich mit Proben an. Felicitas Zeller<br />

hat ein neues Stück geschrieben, dafür beginnen<br />

am Dienstag die Vorproben. Das kann sehr produktiv<br />

sein, in so einem Erschöpfungszustand zu arbeiten,<br />

mit dieser leichten Müdigkeit. Da entsteht so eine<br />

Anarchie, ein Wahnsinn, den man komplett ausgeruht<br />

nicht hat. Diese Vorproben sind von daher ganz<br />

wichtig. Wenn man dann zurück kommt und sich<br />

anguckt, was man erarbeitet hat, dann wundert man<br />

sich manchmal schon, aber auch im positiven Sinne:<br />

Das ist ja echt geil, dass uns das eingefallen ist. Wie<br />

kamen wir denn da drauf?<br />

Das Gespräch führten Carolin Meyer, Kristina Petzold und<br />

Franziska Weber<br />

4 massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong>

Ein Schweizer<br />

im platten Land<br />

Rafael Sanchez hat Jens Rachuts satirische Science-Fiction-Version<br />

des „Wilhelm Tell“ inszeniert<br />

Ein bisschen Stroh, ein bisschen Wasser, eine angedeutete<br />

Almhütte und ein kleiner Edelstahlcontainer.<br />

So sieht die Schweiz in Rafael Sanchez’ Züricher<br />

„Wilhelm Tell“-Inszenierung aus. Sanchez erzählt<br />

den eidgenössischen Gründungsmythos in der Bearbeitung<br />

von Jens Rachut aus einer dystopischen<br />

Science-Fiction-Perspektive. Im dreiundzwanzigsten<br />

Jahrhundert ist Deutschland wieder einmal Europas<br />

Großmacht und in das kleine Nachbarland eingefallen.<br />

Die Schweizer sind verarmt, die Bienenvölker<br />

ausgestorben, und die deutsche Großmacht der Fahrlehrer<br />

donnert über die Alpen, um der Schweiz mit<br />

einem Bienenrettungsprogramm zu helfen.<br />

Jens Rachut selbst spielt den Deutschen Erwin<br />

Rohmmel (mit h!), der den Verlust des Rollmopses,<br />

dieses „Titans des Gourmethimmels“, nur schwer<br />

verschmerzen kann. Zusammen mit der strengen<br />

Lise-Lotte Hidler (mit d!, Tabea Bettin) bezieht er<br />

die kuschelige Almhütte, während die Tells in ständiger<br />

Angst vor der totalen Überwachung in dem viel<br />

zu kleinen Container hausen. Die Deutschen bilden<br />

eine Großmacht von besserwisserischen „Fahrlehrern“<br />

(Merkel, ick hör Dir trapsen!), oder, um es mit<br />

Stauffacher (Alexander Seibt) zu sagen: „Die Deutschen<br />

haben alle Krisen überstanden, weil sie selber<br />

keine hatten.“<br />

Über Deutschland<br />

darf gelacht werden<br />

Hedwig Tell (Rahel Hubacher) wird im Gegensatz<br />

zum schillerschen Original zur treibenden Figur im<br />

Widerstandskampf. Wilhelm Tell (Jakob Leo Stark)<br />

hat nur genug Mut, den Aufstand zu fordern, wenn<br />

die bösen Fahrlehrer gerade nicht in der Nähe sind,<br />

und Wilhelm Junior (Malte Sundermann) spricht am<br />

liebsten über Impotenz und Onanie. Hedwigs Waffe<br />

der Wahl ist eine selbstgebastelte Zeitmaschine, mit<br />

Tabea Bettin, Rahel Hubacher und Jens Rachut<br />

der sie ins Jahr 1307 reist, zum Ursprung des Tell-<br />

Mythos. Auf ihrem Weg trifft sie nicht nur die Zeit<br />

höchstpersönlich, sondern auch einen Indianer, der<br />

per Anhalter durch die Jahrhunderte reist und der<br />

zeitverwirrten Hedwig durch die Kunst des Spurenlesens<br />

in das richtige Jahr verhilft. Ab und zu fängt<br />

dann jemand an zu singen.<br />

Das lose Potpourri musikalischer Genres aus Elektropop,<br />

Musicalsong und melancholischem Chanson<br />

wird mit Projektionen der finnischen Videokünstlerin<br />

Heta Multanen ergänzt, die einer Art Tarantino-Ästhetik<br />

folgen. Es überwiegen schwarzweiße<br />

Bilder, in denen nur das Blut rot spritzt. Wie die<br />

Gesangseinlagen wirken die Projektionen meist eher<br />

unterbrechend als kommentierend. Die Geschichte<br />

wird im Verlauf des Abends dadurch weder sinnvoller<br />

noch lustiger.<br />

Um den Tell-Mythos überhaupt Realität werden zu<br />

lassen, drückt die zeitreisende Hedwig im Jahr 1307<br />

schließlich den Stop-Button und korrigiert die Pfeilausrichtung<br />

ihres unfähigen Tells, auf dass sein Pfeil<br />

nicht so ins Leere schießt wie der Humor der Inszenierung.<br />

Über Deutschland darf gelacht werden.<br />

Gäbe es in all dem willkürlichen Trash bloß was zu<br />

lachen.<br />

Carolin Meyer<br />

Das Zitat im Kopf erspart den Tell<br />

Beim Schiffbruch hilft der Einzelne sich leichter. Das<br />

schwere Herz wird nicht durch Worte leicht. Wer<br />

Tränen ernten will, muss Liebe säen. Das Alte stürzt,<br />

es ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht aus<br />

den Ruinen. Dem Friedlichen gewährt man gern den<br />

Frieden. Was Hände bauten, können Hände stürzen.<br />

Dem Mutigen hilft Gott. Der Starke ist am mächtigsten<br />

allein. Dem Schwachen ist sein Stachel auch gegeben.<br />

Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt.<br />

Der kluge Mann baut vor. Der fremde Zauber reißt<br />

die Jugend fort. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann.<br />

Die letzte Wahl steht auch dem Schwächsten<br />

offen. Die Schlange sticht nicht ungereizt. Die<br />

Unschuld hat im Himmel einen Freund. Durch diese<br />

hohle Gasse muss er kommen. Ein jeder wird besteuert<br />

nach Vermögen. Es kann der Frommste nicht in<br />

Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht<br />

gefällt. Früh übt sich, was ein Meister werden will.<br />

Rache trägt keine Frucht. Redlichkeit gedeiht in jedem<br />

Stande. Unbilliges erträgt kein edles Herz. Verbunden<br />

werden auch die Schwachen mächtig. Wer<br />

gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten.<br />

notiert von carmen bauer<br />

massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong><br />

5

Wir sind ein<br />

spontanes Volk<br />

Ali Jalaly inszeniert am Schauspiel Köln, aber auch im Iran. In Mannheim ist nun seine<br />

„Räuber“-Inszenierung <strong>vom</strong> Schauspielhaus Teheran zu sehen<br />

Sie leben hauptsächlich in Deutschland. Welches Verhältnis<br />

haben Sie zu ihrer Heimat?<br />

Wenn ich in Deutschland bin, vermisse ich den Iran,<br />

werde aber immer wieder an meine Wurzeln erinnert.<br />

Über mein Stück „Barfuß Nackt Herz in der<br />

Hand“ schrieb eine Kritikerin, im Text würden sich<br />

iranische Theaterformen mit deutschen mischen.<br />

Ich war verwundert und habe sie gefragt, was das<br />

Iranische dabei ist. Sie hat mir erklärt, sie habe ihre<br />

Doktorarbeit über Tasir geschrieben, das traditionelle<br />

Mysterienspiel. Ich erinnerte mich, dass ich Tasir-<br />

Stücke als Kind gerne mochte, das sind meine Wurzeln.<br />

Daraufhin bin ich nach achtzehn Jahren zum<br />

ersten Mal wieder zurück in den Iran gefahren. Inzwischen<br />

inszeniere ich ein bis zwei Stücke im Jahr<br />

in Deutschland, dann wieder in Teheran.<br />

Was fehlt Ihnen in Deutschland?<br />

Die Geselligkeit. Wir Iraner sind ein spontanes Volk<br />

der Großfamilien. Du bist fast nie allein. Ich habe<br />

sechs Brüder und erinnere mich, dass wir zum Schlafen<br />

alle sieben nebeneinander unter einer riesigen<br />

großen Decke lagen. Toll ist, das immer jemand da<br />

ist. Die Gefahr ist, dass die Frage nach der Identität<br />

zu kurz kommt. In Deutschland lernen die Kinder<br />

Selbstbewusstsein. Wenn man die Vorteile beider<br />

Kulturen sammeln kann, ist das ein Reichtum.<br />

Wo lebt ihre Familie heute?<br />

Drei Brüder in Deutschland, einer in England, zwei<br />

in Teheran. Ich bin der Einzige, der pendelt. Manchmal<br />

denke ich, meine Heimat ist im Flugzeug zwischen<br />

dem Iran und Deutschland. In der Luft.<br />

Sie haben Schillers „Räuber“ in Teheran inszeniert. Ist das<br />

Stück im Iran bekannt?<br />

Schiller und Shakespeare sind Klassiker, meine<br />

„Räuber“-Inszenierung war aber die iranische Erstaufführung.<br />

Ich habe den Text neu ins Persische<br />

übersetzt und bin wie ein Student rangegangen, sehr<br />

experimentell, stark gekürzt und mit einer modernisierten<br />

Sprache.<br />

Gibt es Unterschiede in den Theatertraditionen?<br />

Oh ja. In Deutschland habe ich eine sachliche Herangehensweise<br />

beim Inszenieren gelernt. Im Iran ist<br />

alles sehr poetisch. Übersetze ich zum Beispiel ins<br />

Persische, ist der Text fast anderthalb Mal so lang<br />

wie im Deutschen. Da muss man Sachlichkeit reinbringen.<br />

Leider haben wir im Iran nicht so viel Möglichkeiten,<br />

Theater zu zeigen. Es gibt wenig Räume.<br />

Teheran ist ein Vierzehnmillionen-Stadt und hat weniger<br />

Theaterräume als die Einmillionen-Stadt Köln.<br />

6 massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong><br />

Welche Theaterformen gibt es im Iran?<br />

Zwei Kategorien. Zum einen für die Intellektuellen<br />

und Superintellektuellen. Das verstehen viele nicht.<br />

Oder das sehr einfache Theater, das das intellektuelle<br />

Publikum nicht besucht. Theater für die Masse,<br />

so wie hier in Deutschland, in Frankreich und England,<br />

dafür brauchen wir noch Zeit. Stücke, die alle<br />

Schichten ansprechen, gibt es zu wenige. Yasmina<br />

Reza, deren „Gott des Gemetzels“ ich letztes Jahr<br />

in Teheran inszeniert habe, wurde zum meist gesehenen<br />

Stück. Das haben ungefähr <strong>17.</strong>000 Zuschauer<br />

gesehen. Solche Stücke gibt es aber selten. Vor kurzem<br />

habe ich in der Kölner Oper Verdis „Rigoletto“<br />

gesehen. Da saßen drei Generationen neben mir:<br />

ein Großvater, ein Vater und eine etwa neunjährige<br />

Tochter. Die haben sich drei Stunden „Rigoletto“<br />

angesehen. So was fehlt im Iran. Es gibt aber auch<br />

Überraschungen. Manchmal sitze ich in Teheran im<br />

Theater und glaube, dass ich in New York bin. Dann<br />

frag ich mich: Woher kommt das?<br />

Und woher kommt es?<br />

Es gibt junge ambitionierte Regisseure, die aber das<br />

Problem haben, dass Regisseur im Iran kein Beruf<br />

ist. Ich hatte Glück, in Deutschland Regie zu lernen,<br />

und für mich ist es die Aufgabe meiner letzten Lebensphase,<br />

das, was ich in Deutschland gelernt habe,<br />

weiterzugeben. Und die Studenten im Iran sind sehr<br />

dankbar. Denn es gibt dort keine Regieschulen, keine<br />

Schauspielschulen. Wenn du Glück hast, kannst<br />

du ein Mal im Jahr inszenieren. Es gibt sehr viele,<br />

die aufgrund der räumlichen Situation lange warten.<br />

Und die wundern sich dann, wenn ich in Teheran<br />

inszeniere und nach der Premiere sofort abhaue. Im<br />

Iran bleibt der Regisseur immer bei der Aufführung<br />

und sieht sich alle fünfzig Vorstellungen an. „Du<br />

musst hier bleiben“, sagen sie, und ich frage zurück:<br />

„Wozu?“ Ich habe doch meine Arbeit bis zur Premiere<br />

getan, danach muss ich zum nächsten Projekt.<br />

Wenn ich beschreibe, wie das in Deutschland funktioniert,<br />

dass man innerhalb einer Woche drei Stücke<br />

zeigt, „Nora“, Abbau, dann „Macbeth“, Abbau, dann<br />

Beckett, Abbau, und am nächsten Tag wieder „Nora“,<br />

da wundern die sich. Repertoire gibt es bei uns nicht,<br />

weil in Kultur nicht langfristig investiert wird. Wer<br />

im Iran Theater macht ist ein Idealist, genau wie<br />

Karl Moor.<br />

War es einfach für Sie, mit ihrer „Räuber“- Inszenierung nach<br />

Deutschland zu kommen?<br />

Es war eher schwierig. Das Ensemble ist sehr jung,<br />

und am Anfang habe ich gedacht, es sei unmöglich,<br />

dass so viele junge Menschen ein Visum bekommen.<br />

In letzter Sekunde hat aber doch alles geklappt,<br />

gestern erst, und nun kommen sie und freuen sich.<br />

Deutschland hat ja zwei Kennzeichen: Fußball und<br />

Theater.<br />

Mussten Sie an der Inszenierung etwas ändern?<br />

Ich musste sie umbauen. Wir haben das Stück im<br />

Schauspielhaus Teheran inszeniert, dort gab es ganz<br />

andere Maße. Also hat mein Bühnenbildner ein<br />

neues Bühnenbild entworfen, und ich habe mit den<br />

Schauspielern noch einmal drei Wochen geprobt. Ich<br />

bin sehr gespannt, wie das hier aussieht.<br />

Können Sie die „Räuber“ in einem Wort zusammenfassen?<br />

Würde man mich fragen, was Schiller will, würde<br />

ich sagen: Protest. Den Karl habe ich mit sechs<br />

Frauen besetzt. Das ist auch eine Form des Protests,<br />

besonders in dem Land, aus dem ich komme. Die<br />

iranischen Frauen stehen bei Demonstrationen und<br />

anderen Protestformen fast immer in der ersten Reihe.<br />

Frauen müssen viel ertragen in der iranischen<br />

Gesellschaft und versuchen trotzdem, sich nicht zu<br />

verstecken. Bei Schiller ist Karl ja wie Robin Hood,<br />

während Spiegelberg und die anderen die Gelegenheit<br />

nutzen, um auszurauben. Das findet man in<br />

jeder Bewegung, in jedem Protest. Es gibt nicht nur<br />

Idealisten, und ein bisschen Spiegelberg steckt auch<br />

in Karl. Deshalb habe ich sechs Karls inszeniert,<br />

sechs Teile von Karl. Ein Teil will ausrauben, einer<br />

denkt an die Masse, einer ist Idealist, einer Opfer.<br />

War es schwierig, „Die Räuber“ in Teheran zu inszenieren?<br />

Wir haben ja vor der Präsidentschaftswahl begonnen,<br />

und da war alles etwas lockerer. Ich hätte nie<br />

gedacht, dass ich das Stück im Iran machen darf. Und<br />

plötzlich habe ich zwei Stücke parallel inszeniert,<br />

„Der Gott des Gemetzels“ und „Die Räuber“.<br />

Das Gespräch führten Franziska Schurr<br />

Aufführungen<br />

27. und <strong>28.</strong> Juni<br />

ort<br />

Alte Feuerwache

Arm schwenken,<br />

dumm werden<br />

Jonathan Meese ist so scheiSSlangweilig wie die Demokratie<br />

Was willst du hören?<br />

Der Stipendiat Tobias (um die 20) saß in Meeses<br />

„Generaltanz“ auf dem Platz, den während der<br />

Proben der Regisseur einnimmt. Was hat er erlebt?<br />

Beschreibe deinen Eindruck in drei Adjektiven.<br />

Gelangweilt, angeekelt und abgestoßen.<br />

Was hättest du als Regisseur anders gemacht?<br />

Alles. Was willst du hören? Es gab ja keinen<br />

Regisseur.<br />

Würdest du wiederkommen?<br />

Nein, ich habe jetzt, glaube ich, ein Bild davon. Es<br />

war gut, dass ich das gesehen habe, aber ich glaube,<br />

da wird nicht viel Neues passieren.<br />

Notiert von Lena Fiedler<br />

Jonathan Meese als Einhorn<br />

Ich habe die undankbare Aufgabe, eine Aufführung<br />

zu kritisieren, die sich jeder Kritik entzieht, jeder<br />

Kritik entziehen sollte. Das „sollen“ versteht sich<br />

hier nicht als moralische Order, sondern als ideologische<br />

Aussage. Ich müsste eine Entscheidung treffen,<br />

sie für gut oder schlecht befinden, entziehe mich<br />

aber der Entscheidung, verweigere mich der Wahl,<br />

denn Meese ist „UNWÄHLBARKEIT“. Diesen und<br />

anderen Unsinn verzapfte der Adidassi Jonathan<br />

Meese am Mittwoch in öden zweidreiviertel Stunden<br />

am Nationaltheater Mannheim.<br />

Im Vorab kursierten ahnungslose Gerüchte in den<br />

ehrwürdigen Mannheimer Hallen. Was wird Meese<br />

machen? Wer ihn kennt, weiß, dass er dasselbe<br />

machen wird wie immer. Nämlich nichts. Nichts von<br />

Bedeutung oder Relevanz. Die Handlung des Abends<br />

ist schnell zusammengefasst: Meese geht, läuft und<br />

stolpert über eine Bühne voller Gerümpel, die sich<br />

ausnimmt wie eine Mischung aus Kinderzimmer, Naturalienkabinett<br />

und Freakshow-Asservatenkammer<br />

(Reh, Alien, Würste und Wurstketten, diverse Masken<br />

und Pickelhauben, rote Stühle, ein Rednerpult).<br />

In ewiger Schleife tönt „You“ von der 80er Jahre<br />

New-Wave-Band Boytronic, während Meese auf der<br />

Bühne seine Runden dreht. Sein Tanz ist der Stechschritt<br />

der Totalitarität.<br />

Denkt er. Demokratie und Ideologie werden von<br />

ihm verdammt. Dass seine Anti-Ideologie im gleichen<br />

Atemzug zur Diktatur wird, ist künstlerisches<br />

Konzept. Kunst wird zur höchsten und heiligsten<br />

Befehlsstruktur, denn nur „die Würde der Kunst ist<br />

unantastbar“. Schiller und Wagner sind die Coolsten<br />

und irgendwie auch dasselbe, wenn auch Wagner ein<br />

wenig cooler war, denn „erst kam Wagner, dann kam<br />

Schiller und dann die Stumpfen“.<br />

Die Stumpfen, das sind wir, die Zuschauer und Kulturpissnelken,<br />

die „demokratisierten Klone“ eben.<br />

Heavy Petting mit Jonathan Meese. Es ist ja nicht<br />

so, als würde Meese nur nehmen. Nein, er befriedigt<br />

den Alien und das Reich. Diesem aufblasbaren Plastik-Alien<br />

wird kurzerhand Hitlerbart und Hakenkreuz<br />

aufgemalt, dann wird er gefingert und geleckt,<br />

von Meese und für die Kunst.<br />

Meese kann uns mal<br />

Warum interessiert uns dieser Rüpelkünstler aus<br />

dem fernen Berlin überhaupt? Die Grenzen der<br />

theatralen Bedeutungserzeugung waren schnell erreicht.<br />

Er bot weder von kunsttheoretischer Seite<br />

irgendetwas, dass uns überrascht hätte, noch boten<br />

seine Darstellungen auf der Bühne eine Ablenkung<br />

<strong>vom</strong> ewigen Trott der Gleichförmigkeit, den er als<br />

Kunst verkauft. Es ist also nur natürlich, dass wir<br />

ein paar Beweisfotos von ihm schießen, uns mit<br />

gewichtiger Miene unserem Nachbarn zuwenden<br />

oder eine SMS mit Inhalt à la „Ich war da dabei“ an<br />

Freunde und Familie schicken. Nicht die Kunstfigur<br />

Meese interessiert, sondern was die Medien aus<br />

ihm machen.<br />

Wir ergötzen uns an den skandalumwitterten Auftritten<br />

dieses Enfant terrible. Meeses Wolfspelz hat<br />

weiße Streifen und ist von Adidas. Und scheint ihm<br />

in den vergangen Jahren zu eng geworden zu sein.<br />

Er passt nämlich nicht mehr rein in diesen Pelz.<br />

Vielleicht wird er noch einmal in Bayreuth ausgeführt,<br />

wo Meese 2016 den „Parsifal“ inszeniert. Da<br />

wird er dann vermutlich noch um einiges abgetragener<br />

wirken.<br />

Für die „Bild“ reicht es vielleicht noch. Ein Hitlergruß<br />

ist ein Hitlergruß und keine Kritik an der „Ichverseuchten“<br />

Gesellschaft. Arm schwenken, dumm<br />

werden, ist seine Devise. Irgendwann stellt sich ein<br />

Unmut ein, der nur durch eine widerspenstige Trotzhaltung<br />

kompensiert werden kann. Wir harren hier<br />

aus bis zum Schluss. Meese kann uns mal.<br />

Meese. Manchmal sind Leute auch einfach notwendig,<br />

die meilenweit über das Ziel hinausschießen<br />

und klarstellen, dass Kunst mehr ist als ein schillerndes<br />

Drama in fünf Akten. Aber in einem wachen<br />

Augenblick sollte Meese sich mal die Frage stellen:<br />

Braucht es mich? Wir haben jede Meinung verloren.<br />

Er interessiert uns nicht. Wir halten es wie der Sänger<br />

von „The Bianca Story“, der im anschließenden<br />

Schill-out die passenden Worte fanden: Fuck you,<br />

Jonathan.<br />

Lena Fiedler und Kristina Petzold<br />

massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong><br />

7

Theresia Walser:<br />

Entflammt<br />

Die schillersche Sprache ist ein Zustand<br />

Vor einigen Jahren saß ich einmal in einer Schultheateraufführung<br />

von Schillers „Jungfrau“, mehr zufällig,<br />

weil die Tochter einer Freundin mitspielte. Man<br />

schreckt ja immer ein wenig zurück bei der Vorstellung,<br />

wie sich Schüler mit der schillerschen Sprache<br />

herumschlagen, wie sie auf einer Bühne stehen wie<br />

in zu schweren Schuhen, in denen sie kaum laufen<br />

können. Selbst von sogenannten professionellen<br />

Theatern weiß man, wie schnell diese schillersche<br />

Sprache kalenderspruchstarr daherdekliniert werden<br />

kann, so dass diese Verse zum leblos-erbaulichen<br />

Wunschkonzertkitsch verkommen.<br />

Diese Schulaufführung war in allem etwa so, wie<br />

man es wahrscheinlich von einer Schulaufführung<br />

erwartet. Man war schon von vorneherein gerührt<br />

über den Mut, dass sich diese 13-, 14-Jährigen einen<br />

solchen schillerschen Brocken ausgesucht hatten.<br />

Und trotzdem gab es etwas, was ich so noch nie in einer<br />

Schilleraufführung gesehen habe: Diese Schauspieler<br />

wurden beim Schillersprechen rot. Sicherlich<br />

war das auch Lampenfieberröte. Immerhin standen<br />

sie mit so einem Text zum ersten Mal vor Publikum,<br />

einem Publikum, das aus nichts als Verwandten, Eltern<br />

und Lehrern bestand.<br />

Und trotzdem hatte man das Gefühl, so, wie diese<br />

Jungen- und Mädchengesichter beim Schillersprechen<br />

erröteten, hatte das mit Schillers Sprache selbst<br />

zu tun, diesen so vollgepackten, sich in hin- und herwindenden<br />

Gedanken und überschlagenden Schillersätzen,<br />

die nur selten einmal mit Leichtigkeit<br />

daherkommen, die getränkt sind mit Überforderungen,<br />

denen immer ein Ringen, ja auch ein gewisses<br />

Angestrengtsein innewohnt. Nie kann man sich bei<br />

einem Schillersatz so zurücklehnen, wie man das<br />

zum Beispiel bei einem Goethesatz kann. Schillers<br />

Erhabenheit ist nicht umsonst zu haben.<br />

Das konnte man diesen 13-, 14-Jährigen auf die<br />

wunderbarste Weise ansehen. Wie gut es der schillerschen<br />

Sprache steht, wenn man dabei so erröten<br />

kann! Als entflamme diese Sprache die Gesichter der<br />

Sprechenden. Diese schillersche Sprache ist ja immer<br />

mehr als Sprache, sie ist ein Zustand, ein Zustand,<br />

der sich nie zur Eindeutigkeit einebnen lässt. In<br />

Schillers Sätzen spreizen sich oft mehrere Gefühle<br />

gleichzeitig in verschiedene Richtungen.<br />

Insgeheim freue ich mich bei jeder „Jungfrau“ immer<br />

schon auf ihren frühen Abschiedsmonolog.<br />

Er ist eine meiner Lieblingsarien. Ob ich will oder<br />

nicht, komme ich dabei immer in so eine Art Wehmutswippen:<br />

„Lebt wohl ihr Berge, ihr geliebten<br />

Triften, ihr traulich stillen Täler ...“, diesem vor innigem<br />

Trotz glühenden Text. Auf der Schulaulabühne<br />

steht ein Mädchen und fängt mit einer Stimme an zu<br />

sprechen, die so leise ist, dass sie uns alle im Saal von<br />

jetzt auf gleich zwingt, den Atem anzuhalten, damit<br />

wir sie überhaupt hören können: „Lebt wohl ihr Berge,<br />

ihr geliebten Triften, ihr traulich stillen Täler,<br />

lebet wohl ...“ Ihre Stimme zittert, dass ich fürchte,<br />

sie werde im nächsten Moment stocken, stolpern<br />

oder gleich ganz wegbleiben. Ich fürchte, sie schafft<br />

es nicht bis zum Ende. Dabei beeilt sie sich nicht<br />

einmal, durch den Text zu kommen, im Gegenteil,<br />

sie spricht mit einer ungeheuren Langsamkeit, als<br />

gäbe es eine Angst, die einen derart langsam macht,<br />

dass man es schon wieder für eine große Ruhe hal-<br />

Wie gut<br />

es der schillerschen<br />

Sprache<br />

steht,<br />

wenn man dabei so<br />

erröten<br />

kann<br />

!<br />

ten könnte. Ich habe das Gefühl, ich muss ihr helfen,<br />

so ausgesetzt wie sie dasteht, andrerseits merke ich,<br />

wie ich auf einmal, je länger dieses Mädchen auf<br />

der Bühne ihr langsames Leisesein durchhält, Angst<br />

vor mir selbst kriege, Angst, ich könnte jetzt gleich<br />

in dieser Schulaula vor allen in ein irres Gelächter<br />

ausbrechen, weil ich es kaum aushalte, wie schutzlos<br />

die da vorne steht und sich nicht einmal beeilt,<br />

nein, sie hält geradezu die Zeit an, mit ihrer die Stille<br />

drangsalierenden Stimme, während mir gleichzeitig<br />

zum Heulen ist, ein Heulen, das, wenn es herauskäme,<br />

weit schlimmer wäre als das Gelächter, weil es<br />

am Ende gar nicht mehr zu unterscheiden wäre, ob<br />

Heulen oder Lachen, in jedem Fall bodenlos, so, als<br />

wollte ich dieses Mädchen retten, indem ich die viel<br />

schlimmere Katastrophe anrichte. In meinem Mund,<br />

an der Innenseite meiner Backe, gibt es für solche<br />

Momente eine Stelle. In meinem Leben habe ich<br />

mich immer wieder in die Innenseite meiner Backe<br />

verbeißen müssen, als Kind in der Kirche, bei Beerdigungen<br />

etc. etc.<br />

Am Ende dieser Aufführung komme ich wie nur<br />

selten euphorisch, aufgekratzt vor lauter Erleichterung<br />

aus dem Theater heraus, als hätte ich etwas<br />

überstanden, was nicht alltäglich ist. Und je weiter<br />

dieser Abend zurückliegt, desto mehr will mir scheinen,<br />

dass ich kaum einmal einer Theaterfigur derart<br />

schutzlos ausgesetzt gewesen bin wie diesem Schillermädchen<br />

auf der Schulaulabühne.<br />

Theresia Walser, 1967 in Friedrichshafen geboren, ist<br />

ausgebildete Schauspielerin und schreibt seit 1997<br />

Theaterstücke, von denen fünf in Mannheim uraufgeführt<br />

wurden, zuletzt die Diktatorengattinnen-Talkshow<br />

„Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“. In der kommenden<br />

Spielzeit ist sie Hausautorin am Nationaltheater<br />

Mannheim.<br />

8 massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong>

eine maKrele macht<br />

nOch keine reVolution!<br />

ÜBer die temporÄre DaSeinSForm deS groSSStadtdeMoNStraNteN<br />

„Wat woll’n die machen!?“, brüllte ich fragend in<br />

den Bildschirm meines Laptops. Teile der East Side<br />

Gallery, des längsten noch verbliebenen Stücks der<br />

Berliner Mauer, sollten umgesetzt werden? Für eines<br />

dieser unnützen Bauvorhaben? „So geht das<br />

aber nicht!“ Ich folgte dem empörten Ruf, der laut<br />

durch alle Social-Media-Kanäle hallte, und fand<br />

mich plötzlich an der East Side Gallery wieder. Von<br />

überall kamen unzählige Großstadtdemonstranten<br />

im Strom des urbanen Mitbestimmungsbestrebens<br />

herbeigeschwommen. Ich gesellte mich zu ihnen<br />

und badete genussvoll in der kollektiven Entschlossenheit<br />

innerhalb dieses wunderschönen, glitzernden<br />

Schwarms.<br />

Mit Flatterband von der Berliner Polizei zusammengehalten,<br />

blickten wir auf die andere Seite der Straße,<br />

wo sich ein Bauarbeiter unter der permanenten<br />

Beobachtung der Anwesenden mit seinem schweren<br />

Gerät abmühte. Aber warum standen wir hier<br />

und nicht dort, wo das passierte, was uns so wütend<br />

machte? Ein Blick nach links. Ein Blick nach rechts.<br />

Ein Griff zum Flatterband. Und schon rannte ich mit<br />

meinen Protest-Freunden an den verdutzten Polizeibeamten<br />

vorbei über die stark befahrene Mühlenstraße.<br />

„Für einen anderen Umgang Berlins mit<br />

der eigenen Geschichte! Für mehr Beteiligungsmöglichkeiten<br />

bei der Gestaltung der Stadt! Für mehr<br />

Freiräume! Für gerechtere Mieten!“, so schallte es<br />

durch den Schwarm. Ich genoss dieses Gefühl einer<br />

diffusen Zusammengehörigkeit. Wir trillerten, wir<br />

pfiffen, tanzend vertrieben wir uns die Zeit. Oh, ich<br />

freudestrahlende Makrele im erfrischenden Ozean<br />

urbaner Proteste!<br />

Doch bei aller kollektiven Fröhlichkeit, die den<br />

Schwarm umgab, es blieb ein fader Nachgeschmack.<br />

Da gab es diese kleine Spießbürgerin in mir, die bei<br />

jedem Regelbruch laut aufschrie. Über zweieinhalb<br />

Jahrzehnte wurde ich gedrillt, so unauffällig wie<br />

möglich zu sein und ein solches Verhalten zu vermeiden.<br />

Ich haderte mit mir und meinem Dasein als<br />

aufrührerische Großstadtmakrele. Was mache ich<br />

hier eigentlich? Warum renne ich über eine befahrene<br />

Straße, schreie Polizisten an und wedle wütend<br />

mit der Faust? Das subversive Potential meines Handelns<br />

erschien mir eher als Moment der Störung in<br />

Bezug auf mein anerzogenes Verständnis von gesellschaftlichem<br />

Miteinander und Regelkonformität.<br />

Aber die Kraft der Vielen, die Macht des Schwarms<br />

hatte mich irgendwie dazu verführt, meine Ängste<br />

zu besiegen, Flatterbänder zu durchreißen und Gehwege<br />

zu besetzen. Ein verheißungsvolles Versprechen<br />

der Sicherheit und der Solidarität umhüllte das<br />

protestierende Schwarmkollektiv im Moment des<br />

zivilen Ungehorsams. Sanft wiegte ich in der Bewegung<br />

des Schwarms hin und her und genoss im Kreis<br />

der Vielen den Rausch der eigenen Courage.<br />

Die FaSzination bleibt<br />

Doch da war auch so ein dumpfes Gefühl, nicht<br />

Frau der eigenen Entscheidungen gewesen zu sein.<br />

Wer oder was bestimmte hier eigentlich? Dachte<br />

ich überhaupt über die mögliche Tragweite meines<br />

Tuns nach? Hatte sich nicht in der Vergangenheit<br />

häufig gezeigt, was <strong>vom</strong> Denken befreite Menschen<br />

in Schwärmen zu tun in der Lage sind? Würde ich<br />

bereit sein, wesentlich gröbere Regelbrüche zu begehen?<br />

Würde es einen Zeitpunkt geben, an dem sich<br />

mein Verstand nicht mehr mahnend einmischte und<br />

ich meine Entscheidungsfähigkeit komplett an den<br />

Schwarm delegierte?<br />

Noch bevor ich mir Klarheit über mein Dasein als<br />

Protest-Makrele verschaffen konnte, verkündete die<br />

„freundliche Berliner Polizei“ aus dem Wagen heraus,<br />

dass die Bauarbeiten vorerst gestoppt seien. Auf<br />

dieses Signal hin zerstoben meine neu gewonnenen<br />

Freunde wieder in alle Himmelsrichtungen. Der<br />

zeitgenössische Protest-Schwarm<br />

zeichnet sich anscheinend<br />

durch einen schnellen Zerfall<br />

und ein hohes Maß an<br />

Instabilität aus. In diesen<br />

Augenblicken erscheint<br />

die Verlockung des unverbindlichen<br />

Zusammengehörigkeitsgefühls<br />

und der<br />

kollektiven Solidarität beinahe<br />

als trügerische Fata<br />

Morgana. Doch ungeachtet<br />

aller Zweifel und der Erinnerung<br />

an diese unheimliche,<br />

geradezu gefährliche Kraft, die<br />

den Schwarm zum Handeln bewegen<br />

kann: Die Faszination für dieses temporäre Dasein<br />

als Protest-Makrele, für den Schwarm, bleibt.<br />

Doch eine Makrele macht noch keine Revolution.<br />

Und so lohnt es sich, mit offenen Augen weiterzuschwimmen.<br />

Denn es könnte, wenn wieder jene kritische<br />

Masse erreicht ist, jeden Moment ein neuer<br />

kraftvoller Schwarm entstehen, dessen Glitzerkraft<br />

diese Welt zu einer besseren machen kann. Wenigstens<br />

für einen kurzen Moment.<br />

Carolin meyer<br />

ich<br />

GenOss dieses<br />

geFÜhl<br />

eineR<br />

DiFFuSen<br />

zusAMMenGehöRiGkeit.<br />

maSSenmeDium # 04/ <strong>28.</strong> <strong>juni</strong> <strong>2013</strong><br />

9

in der Heimat arbeiten<br />

Sie sind Schauspieler, Performer und Regisseure. Feïçal Bang’Na und Seyram<br />

Agbalekpor-Doudjih kommen aus dem westafrikanischen Togo, studieren dort<br />

Germanistik und nehmen am Stipendiatenprogramm der Schillertage teil<br />

Seyram Agbalekpor-Doudjih und Feïçal Bang’Na<br />

Kann man von der Kunst bzw. der Schauspielkunst leben?<br />

FB: Von traditioneller togolesischer Kunst kann man<br />

das ganz gut, aber Theaterleute müssen nebenher<br />

Geld verdienen.<br />

SD: Deshalb gehen auch so viele Künstler erst einmal<br />

ins Ausland. Es gibt wenig Zuschüsse für das Theater.<br />

Wenn man sich schon einen Namen gemacht hat, ist<br />

es leichter, Sponsoren zu finden. Viele Unternehmer<br />

nutzen so ein Theaterstück, um in eigener Sache Werbung<br />

zu machen. Anfänger haben kaum eine Chance.<br />

Wie steht es in der Republik Togo mit der Redefreiheit? Dürfte<br />

ein „Wilhelm Tell“ zum Beispiel regierungskritisch sein?<br />

FB: Heute auf jeden Fall. Togo ist eine demokratische<br />

Republik, und man spricht auch über heikle Themen,<br />

demonstriert. Vor zehn Jahren sah das anders aus. Da<br />

war das tabu. Es stand unter Strafe, die Regierung zu<br />

kritisieren.<br />

SD: Das nennt sich dann Demokratur. Unser jetziger<br />

Präsident, Faure Gnassingbé, hat sein Amt <strong>vom</strong> Vater<br />

geerbt.<br />

Das Gespräch führten Carmen Bauer und Franziska Weber<br />

Togo stand nach dem ersten Weltkrieg unter französischem<br />

Protektorat, Französisch ist auch heute noch Amtssprache.<br />

Wie kommt man da auf die Idee, Germanistik zu studieren?<br />

Feïçal Bang’Na: Ich habe bereits in der Schule<br />

angefangen, Deutsch zu lernen. 2008 konnte ich<br />

mit einem DAAD-Stipendium schon einmal nach<br />

Deutschland kommen und habe vor allem sprachlich<br />

profitiert. Nach dem Abitur hätte mein Vater sich gewünscht,<br />

dass ich Jura studiere, aber mit meinen guten<br />

Deutschkenntnissen konnte ich ihn von meinem<br />

Wunschstudium Germanistik überzeugen. An der<br />

Uni liegt mein Fokus allerdings auf Kulturwissenschaft.<br />

Wir lesen natürlich auch ein bisschen Schiller,<br />

ein bisschen Goethe, aber die tatsächliche Analyse ist<br />

den Literaturwissenschaftlern vorbehalten. Außerdem<br />

helfe ich manchmal im Goethe-Institut in Lomé<br />

aus. Dort habe ich zufällig auch erfahren, dass es am<br />

Mannheimer Nationaltheater die Schillertage gibt.<br />

Was fasziniert euch an einem Klassiker wie Schiller?<br />

FB: Ich interessiere mich vor allem für sein Leben,<br />

seine Schriften. Seine Literatur ist so vielschichtig.<br />

Mein Lieblingsstück ist „Die Räuber“. Bei den Schillertagen<br />

habe ich nun das erste Mal die Gelegenheit,<br />

es auf der Bühne zu sehen. Es würde mich reizen, das<br />

Stück in Afrika zu inszenieren, obwohl die Sprachbarriere<br />

ein Hindernis ist. Aber mit einer guten<br />

Inszenierung könnte man Interesse wecken. Möglicherweise<br />

müsste man sich einer französischen<br />

Übersetzung bedienen und einheimische Tänze und<br />

Lieder einbauen, es afrikanisieren.<br />

Es ist heute euer zweiter Tag beim Schiller-Festival. Wie waren<br />

eure Eindrücke? Was erhofft ihr euch von eurem Stipendium?<br />

FB: Es ist sehr interessant. Allerdings sind die anderen<br />

Teilnehmer in meinem Seminar alle Deutsche. Wenn<br />

Dr. Setton in seinem Seminar „Politik der Imagination“<br />

etwas erklärt, geht mir das noch zu schnell. Auf<br />

jeden Fall ist es eine gute Gelegenheit, mein Deutsch<br />

zu verbessern. Ich hoffe, in Zukunft in meiner Heimat<br />

arbeiten zu können und dort die Theaterlandschaft<br />

mit dem hier Gelernten auszubauen. Vielleicht<br />

würde dann die Regierung Geld investieren, und das<br />

Theater würde endlich vorankommen.<br />

Wie sieht die Theaterlandschaft in Togo aus?<br />

FB: Es gibt ein Nationaltheater. Allerdings ist es mit<br />

nur fünfzig Mitarbeitern ziemlich klein. Die erste<br />

Anlaufstelle für Theaterprojekte ist das Kultusministerium,<br />

aber mehr als moralische Unterstützung<br />

können sie dort oft nicht leisten. Erklärte Förderer<br />

des Theaters sind vor allem das Goethe-Institut, das<br />

Institut Français und viele kleinere private Förderer.<br />

Meistens funktioniert Theater überhaupt nur durch<br />

Mundpropaganda. Bevor ein Stück mehrmals aufgeführt<br />

werden kann, braucht man die Unterstützung<br />

der Masse. Aber dazu kann Seyram mehr sagen. Er<br />

war mein Regisseur, als ich zum ersten Mal auf der<br />

Bühne stand.<br />

Seyram Agbalekpor-Doudjih: Ich arbeite eigentlich<br />

als Schauspieler am Nationaltheater. Anders als hier<br />

gibt es keine fest angestellten Autoren oder Dramaturgen.<br />

Erst vor Kurzem brachten wir ein Stück von<br />

Kevin Rittberger auf die Bühne. Für solche Produktionen<br />

haben wir aber kein festes Schauspielhaus.<br />

Wir hatten Glück und konnten es zweimal aufführen.<br />

Wenn wir es finanzieren können, gehen wir auf<br />

Tour durch Togo und ins angrenzende Benin.<br />

zwei<br />

Welten<br />

Ich heiße Carmen. Das<br />

kann man übersetzen mit:<br />

Gedicht. Als Gedicht in<br />

einer Familie von Kriegern<br />

und Heiligen machte mich meine literarische<br />

Neigung zu einer unberechenbaren Fremden. Als<br />

ich aus der bunt schillernden Welt der Literatur<br />

trat und umringt von schwarzen und weißen<br />

Figuren ins grelle Licht der Realität blickte, begann<br />

ich, in zwei Welten zu leben. Während ich Anna<br />

Karenina zum Bahnhof begleitete oder mich auf die<br />

Suche nach der verlorenen Zeit begab, schlüpfte ich<br />

in der echten Welt in immer andere Rollen: die<br />

Tochter, die Freundin, die Studentin, die Praktikantin,<br />

die Zuschauerin. So gehörte ich immer einer<br />

Gruppe an; je nach Rollenbeschreibung und Label<br />

wurde ich entweder in diesen Club aufgenommen<br />

oder ausgeschlossen. Wann hat man aufgehört, den<br />

Menschen zu sehen, und begonnen, nur seine Rolle,<br />

seine gesellschaftliche Funktion, seine Nützlichkeit<br />

wichtig zu nehmen? Mein Fluchtort wurde das<br />

Theater. Es hob die Grenzen von Realität und<br />

Illusion für kurze Zeit auf und machte mich zum<br />

Menschen.<br />

Carmen Bauer<br />

10 massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong>

Kahler König Ewigkeit<br />

Ewald Palmetshofers „räuber.schuldengenital“<br />

Therese Affolter, Sarah Viktoria Frick und Philipp Hauß<br />

Irgendwann hat die Sache einen Knacks gekriegt. Da<br />

war plötzlich ein Sprung in der Schüssel, der Wurm<br />

in der Frucht, das Haar in der Suppe, das Rad lief<br />

nicht mehr rund. Ins gemütliche Leiern des Wirhatten-ja-nichts-es-gab-ja-nichts<br />

und Ihr-habt-dochalle-Möglichkeiten<br />

und Ihr-seid-in-Frieden-aufgewachsen<br />

hat sich ganz unmerklich ein schleichendes<br />

Kratzen eingeschrieben, ein Unbehagen; das war<br />

erst ganz leise, man konnte es gar nicht verstehen.<br />

Ich-kann-mich-nicht-entscheiden glaubte man zu<br />

hören, ich-will-mich-nicht-entscheiden hat es wohl<br />

gemurmelt, es-ist-egal-wofür-ich-mich-entscheide<br />

wurde es laut und lauter, schließlich hat es WOHIN?<br />

WOHIN? WOHIN? UND DANN? geschrien. Da hat<br />

der Chor eingesetzt, ein riesiger, mächtiger, gewaltiger<br />

Chor, ein Chor der lebenden Ahnen, der faltigen<br />

Alten, der reichen Kranken, der Alzheimer-, Windel-,<br />

Rollatorsoldaten, und gemurmelt haben die,<br />

aber ihr Gemurmel war viel lauter als das Gezeter<br />

nach der verlorenen Zukunft. Und die Jungen, die<br />

nicht wussten, wohin mit sich und ihren Talenten,<br />

die jeder hat, und ihren Möglichkeiten, die jeder hat,<br />

und ihren Chancen, die keine mehr sind, sind einfach<br />

untergegangen, sang- und klanglos abgetaucht<br />

im schreienden Gemurmel des riesigen Chors, und<br />

da sind sie nun und rödeln und schieben Rollstühle<br />

und Nachttöpfe und wissen, dass sie eigentlich alles<br />

haben und nichts mehr kriegen wollen können. Ganz<br />

ohne Pauken und Trompeten haben sie sich verloren,<br />

sind einfach durchsichtig und leer geworden, und ihre<br />

Stimme ist verpufft, und sie wuseln jetzt da irgendwo<br />

rum. Kein Stürmen und Drängen, kein Schwören und<br />

Fluchen, keine Rebellion gegen die schlappen Kastraten<br />

oder gegen Konvention und Gesetz, sondern einfach<br />

nur verhallt, eingemeindet, zu Brei püriert.<br />

Konturlose<br />

Katastrophe<br />

Was für ein Vorgang. Eine Tragödie. Ohne Intrige,<br />

ohne Peripetie zwar, dafür umso schmerzlicher: konturlose<br />

Katastrophe ohne Anfang, ohne Ende, ohne<br />

Ziel, ohne Held. Ich kann nicht verstehen, warum einige<br />

Kritiken zur Uraufführung von Ewald Palmetshofers<br />

„räuber.schuldengenital“ am Wiener Burgtheater<br />

bekunden, mit Schillers Räubern habe der<br />

Text des österreichischen Dramatikers „allenfalls<br />

auf abstrakter, fernster Ebene“ zu tun. Kameraden!<br />

Was erzählen sie denn, diese räubernden Brüder, die<br />

von ihren misstrauisch verbarrikadierten Erzeugern<br />

„heut’ das Geld der Zukunft schon“ fordern, um das<br />

man sie, wie um die Hoffnung und die Liebe („die is<br />

schon lange tot, die blöde Sau“), gebracht hat? Was<br />

heißt es denn, wenn Franz und Karl vor ihrem notgeilen<br />

Thronhocker von Vater bekennen: „wir glauben<br />

euren Zahlen, Resultaten, eurer Rechnung“ und<br />

resigniert ihre Namen ins morsche Holz ritzen? Und<br />

was geschieht da, wenn der ach so siegessichre Alte<br />

in einem gespenstischen Monolog den „kahlen König<br />

Ewigkeit“ beschwört, der „sitzt und sitzt und sitzt<br />

und sitzt“? Kaum eine andere Sprache, mag sie noch<br />

so archaisch, naiv und grob daherstolzieren, könnte<br />

Schillers pathosgeladenem Versuch näherkommen,<br />

das Drängen der Jugend, ihr Sehnen nach Achtung<br />

und Liebe, ihr Aufbegehren gegen die Ordnung in<br />

revolutionär zeitgemäße Diktion zu überführen.<br />

Und kaum eine Erzählung könnte erschreckender<br />

zeigen, wie merkwürdig dieses schillersche Drängen,<br />

wie obsolet der selbstgerechte Idealismus, wie<br />

fehl am Platz der aufopfernde Glaube an das Gute<br />

heute wirken, in einer Zeit, deren „bestimmender<br />

Imperativ lautet: Lebe ohne Idee!“ Diese Epochendiagnose<br />

von Alain Badiou hat Palmetshofer seinem<br />

Stück vorangestellt. Am Samstag ist die Wiener Uraufführung<br />

von Stephan Kimmig im Mannheimer<br />

Schauspielhaus zu Gast.<br />

Laura Strack<br />

Wenn ich das gewusst hätte<br />

40 Minuten Selbstbetrachtung mit „WE“ <strong>vom</strong> Wiener Kollektiv nadaproductions<br />

Erste Reihe ist meistens kacke. Ich hatte aber keine<br />

Wahl. Jetzt sitze ich in der Performance „WE“ von<br />

„nadaproductions“ (Amanda Piña und Daniel Zimmermann)<br />

und starre auf mich selbst. Beziehungsweise<br />

auf eine Leinwand, auf die ein Live-Bild des<br />

etwa zwanzigköpfigen Publikums projiziert wird. Die<br />

Leute, die hinten sitzen, sind klein, und man sieht nur<br />

ihre Köpfe. Wir hier vorne sind mit unserem Abbild<br />

in voller Lebensgröße konfrontiert. Das Bild ist verschwommen,<br />

was die Sache aber nicht besser macht.<br />

Ich sehe gar nicht aus wie ich, denke ich. Die Frau in<br />

Rot schräg hinter mir hat dank schlechter Bildqualität<br />

einen Schatten-Schnurrbart. Es ist unangenehm. Jetzt<br />

schon. Halte ich das vierzig Minuten lang aus? Meine<br />

Nase beginnt zu jucken. Kratzen? Lieber nicht. Bloß<br />

nicht bewegen, bloß nicht auffallen. Verkrampft sitze<br />

ich da und warte, was passiert.<br />

Über einzelnen Köpfen tauchen vorgefertigte Denkblasen<br />

auf. Von wegen spontane Interaktion. „Did I<br />

turn off my phone?“ Oder: “Wenn ich das gewusst<br />

hätte …” Manche Leute lachen. Ich verziehe einen<br />

Mundwinkel. Über meinem Kopf steht: „I love it!“<br />

Ich denke: Geht so.<br />

Es gibt offenbar Engländer, Franzosen und Holländer<br />

im Publikum – zumindest soll es so aussehen.<br />

Schreibt man „difus“ nicht mit zwei f? Nach und<br />

nach bekommt jeder Zuschauer Gedankenblasen zugeordnet.<br />

Ein Bayer hat Hunger. Eine Frau fragt sich,<br />

wann die Tänzer endlich auftreten. Ein junger Mann<br />

steht auf und geht. Ich bin die, die alles geil findet.<br />

Langsam entspanne ich mich. Die Idee an sich finde<br />

ich gut. Mal mit sich selbst konfrontiert sein. Sich<br />

nicht verstecken können. Kunst ist ja auch dazu da,<br />

dass man sich aus der Komfortzone bewegt, oder?<br />

Blaues Licht geht an. Wir werden zu unscharfen<br />

Gestalten, die ein bisschen an Avatare erinnern und<br />

sehr krank aussehen. Die Scheinwerfer strahlen<br />

Hitze aus. Das Licht verschwindet wieder. Gott sei<br />

Dank. Dafür gibt es jetzt Musik. Spanische Gute-<br />

Laune-Melodien. Ich glaube, wir sollen tanzen. Ein<br />

paar Leute wippen ungeschickt hin und her. Der<br />

Herr neben mir stellt seltsame Dinge mit seinen Fingern<br />

an und freut sich – in seinen Gedankenblasen<br />

– über seine gelungene Darbietung.<br />

Dann eine Pause. Ist das nicht inkonsequent? Ein junger<br />

Mann taucht auf und versucht, Wodka und Popcorn<br />

unter die Leute zu bringen. Was soll das jetzt?<br />

Geht’s um die Kinoatmosphäre? Dass das hier kein<br />

klassisches Theater ist, hatte ich schon vorher verstanden.<br />

Irgendwie passt das alles nicht zusammen.<br />

Und vor allem: Was sagt mir das alles über das Verhältnis<br />

zwischen Individuum und Kollektiv? Wie<br />

kann ich Teil eines „WE“ werden, wenn ich mir verarscht<br />

vorkomme, weil ich nicht einmal weiß, ob<br />

die Zuschauer neben mir nicht vielleicht Performer<br />

sind? Ein Gemeinschaftsgefühl macht sich jedenfalls<br />

nicht breit. Sicher: Wir sitzen in einem Raum. Wir<br />

hören Musik. Wir werden angeleuchtet. Aber: Ich<br />

sehe mich. Und ich bin genervt.<br />

Franziska Weber<br />

massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong><br />

11

Anders, um dieses Wort muss es<br />

sich drehen<br />

Ein Gespräch mit Hans Kremer, der bei den Schillertagen König Philipp war<br />

und in „Agoraphobia“ im Freien telefoniert<br />

Hans Kremer steht seit mehr als einem Vierteljahrhundert<br />

auf der Bühne. Während der Schillertage<br />

ist der 59-Jährige in zwei sehr unterschiedlichen Produktionen<br />

zu sehen: als König Philipp im Hamburger<br />

„Don Carlos“ und in Lotte van den Bergs Produktion<br />

„Agoraphobia“. Für die Performance tauscht der<br />

Rollenschauspieler die Bühne gegen das Getümmel<br />

innerstädtischer Plätze, trifft dort auf Passanten und<br />

Zuschauer. Wer an diesem Stück teilnehmen will,<br />

ruft eine Nummer an, hört dann die Stimme Kremers.<br />

Für „Agoraphobia“ verlassen Sie den schützenden Rahmen der<br />

Bühne. Wie empfinden Sie den Wechsel?<br />

„Agoraphobia“ ist der Versuch, das Theater wieder<br />

an einen öffentlichen Versammlungsort zurückzubringen,<br />

der heute eher zum Zerstreuungsort geworden<br />

ist. Da begegnet man Menschen, die erstmal<br />

Ich bin ich, bin ich, bin<br />

ich?<br />

Ich bin ein Jedermann<br />

und ein Überall, man kann<br />

mich nicht erkennen. Ich habe irgendwann ein<br />

Gesicht gewonnen. Mein Ich und mein Gesicht<br />

beginnen langsam auszusehen. Man hat einen<br />

Namen und ein Gesicht, das sich verbürgt für mein<br />

Ich. Wer erst ein Gesicht hat, wird in die Pflicht<br />

genommen. „Nehmen Sie eine Identität an.“<br />

SOFORT, sagt Er zum Gesicht. Zu Ihrer eigenen<br />

Sicherheit wird dieser Bahnhof videoüberwacht.<br />

Anonymität ist die Maske von Tätern. Nein, ich bin<br />

keine Person, ich bin ein Land, ein Volk, eine<br />

Identität in vielen. In der Gemeinschaft beheimatet.<br />

nichts davon wissen und auch gar nichts damit zu tun<br />

haben wollen. Jemanden, den man nicht kennt, anzusprechen,<br />

erfordert Mut. Das ging mir auch so. Es ist<br />

nicht einfach, mit Ablehnung oder mit einer „Bleib<br />

mir <strong>vom</strong> Leib“-Einstellung umzugehen. Auf der Bühne<br />

ist die Herausforderung dagegen, zum Beispiel einen<br />

großen Denkraum mit der Sprache von Schiller<br />

so zu denken, dass der Zuschauer in seinem Kopf die<br />

Verbindung für sich selber knüpfen kann.<br />

„Agoraphobia“ ist schon sieben Mal in München aufgeführt<br />

worden. Was für Reaktionen haben Sie konkret erlebt?<br />

Es gibt Leute, die stehen bleiben und sich das anhören.<br />

Da war auch einmal ein wunderbarer alter<br />

Mann, der hat mir zugehört und genickt, da gab es<br />

dann den Text: „Manchmal brauchst du jemanden,<br />

der dich an das erinnert, was du schon wusstest.“<br />

Der alte Mann nickte, und ich hab mich vor ihm verbeugt.<br />

Das war mal eine Zustimmung!<br />

Was sind die Vorteile der Perfomance auf öffentlichen Plätzen?<br />

Auf den Plätzen treffe ich sicher Menschen, die nicht<br />

mehr ins Theater gehen. Die begegnen dann jemandem,<br />

der sie in ihrem normalen Leben anspricht. Da<br />

wird der eine oder andere konfrontiert mit etwas,<br />

das ihn vielleicht bewegt. Selbst, wenn es nur einer<br />

ist, glaube ich auch im positiven Sinne: Der Flügelschlag<br />

eines Schmetterlings kann einen Tsunami<br />

hervorrufen. Jede Handlung, die du tust, jeder Gedanke,<br />

den du denkst, ist verknüpft mit einem Willen.<br />

Mit uns muss es beginnen. Was wir tun, was wir<br />

denken und ob wir es im Einklang mit der Welt tun,<br />

Ich und Wir und Du und Ich, Er kann mir nichts, ich<br />

bin in der Überzahl. Mitten drin, mein Ich ohne<br />

Anker, ohne Sinn. Kein Boden um zu stehen. Ich<br />

vergebe meinen Kopf an die vielköpfige Hydra. Ich<br />

stolperte durch den Bauch dieses Untiers, das mich<br />

verschlang mit Haut und Haar, als ich Ausschau<br />

nach mir hielt. Sie ist omnipräsent, aber unsichtbar.<br />

Es ist da etwas, das durchdringt alles, und alles<br />

durchdringt es, das unsterbliche Etwas, das jeden<br />

Tag stirbt, das jeden Tag reift, nach allem greift,<br />

dass mit jedem neuen Etwas alle anderen begreift.<br />

So ist das in Gruppen, man beeinflusst sich.<br />

Irgendwann weiß ich nicht mehr, ist das mein<br />

Gesicht? „Es sind zu viele.“ Ich muss einhalten,<br />

verschwinden, stehenbleiben. Wer stehenbleibt,<br />

macht wie ein fester Punkt die Bewegungen der<br />

anderen sichtbar. Anonymität ist die Maske von<br />

Tätern.Siehst du in mein Gesicht, siehst du nur dein<br />

Gesicht.<br />

Lena Fiedler<br />

kann etwas bewirken, das die Welt ändert.<br />

Macht die Performance das klassische Theater überflüssig?<br />

Das glaube ich auf keinen Fall! Theater muss nichts<br />

leisten. Es ist immer Teil des Ganzen und der Gesellschaft.<br />

Als Versammlungsort reflektiert es Strömungen<br />

und Bewegungen, die in der Gesellschaft<br />

passieren. Da gibt es eine Vielfalt von Möglichkeiten,<br />

Geschichten zu erzählen; über Geschichte zu erzählen,<br />

um unsere heutige Zeit durchschaubarer zu<br />

machen. Geschichte besteht aus Schichten, die übereinander<br />

liegen, wo sich die eine aus der anderen entwickelt<br />

hat. Es gilt, in den Texten aus der Geschichte,<br />

die aufgehoben sind, also dem, was Schiller oder<br />

Büchner notiert haben, die Partitur oder Notatur zum<br />

Klingen zu bringen. Sie ernst zu nehmen und daraus<br />

im Austausch mit dem Publikum für das eigene Handeln<br />

im Jetzt Erkenntnisse zu gewinnen. Um dann zu<br />

sagen: Ich sehe, dass alles auch anders sein kann.<br />

Gibt es etwas in ihrem Rollentext, mit dem sie sich besonders<br />

identifizieren können?<br />

Zunächst gehört es zu meinem Beruf, Figuren glaubhaft<br />

zu machen, auch wenn ich mich nicht inhaltlich<br />

hinter sie stellen kann. Aber es gibt eine Stelle in<br />

„Agoraphobia“, da fängt der Protagonist an, Leute<br />

anzusprechen. „Stimmt es, dass man Zorn immer<br />

mit Zorn heimzahlt?“ Das ist etwas, wovon ich völlig<br />

überzeugt bin: dass Aggression und Gewalt in jeglicher<br />

Form nur Gegengewalt evozieren. So schaukelt<br />

es sich hoch. Ich denke, die einzige Lösung in einem<br />

Zeitalter des Materialismus, der mehr und mehr zu<br />

einem Ende kommen muss und wird, ist, die Gewaltlosigkeit<br />

in jeder Beziehung zu suchen. Ein zentraler<br />

Satz im Stück ist auch: „Was wir brauchen, ist eine<br />

Revolution, eine Revolution des Gefühls, eine geistige<br />

Revolution. Eine Involution. Anders. Anders denken.<br />

Anders, um dieses Wort muss es sich drehen.“<br />

Am Montag sind Sie hier bei den Schillertagen in „Don Carlos“<br />

als Karls Vater Philipp aufgetreten – vor langer Zeit waren sie<br />

schon mal in Mannheim in dem Stück zu sehen, richtig?<br />

Ja, lustigerweise bin ich hier schon mal gewesen, das<br />

war im Januar 1985. Da gab es eine „Don Carlos“-Inszenierung<br />

von Alexander Lang aus den Münchner<br />

Kammerspielen, in der ich noch Carlos gespielt habe.<br />

Das ist der Lauf der Zeit. Man durchläuft verschiedene<br />

Phasen. Das entspricht dann den Erfahrungen<br />

und dem Leben, das ich einbringen kann. Aber es<br />

gibt immer wieder neue Erfahrungen, wie „Agoraphobia“.<br />

Ich freue mich, dass ich geistig und körperlich<br />

so offen sein kann, mich darauf einzulassen.<br />

Und so soll es auch bleiben.<br />

Das Gespräch führten Lena Fiedler und Florian Naumann.<br />

12 massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong>

Mitmachen<br />

erlaubt!<br />

Die Filmreihe „SchmeiSS dein Ego weg!“ im Cinema<br />

Quadrat reflektiert die Idee des individuellen Lebensentwurfs<br />

und die Gründung von Gegengesellschaften<br />

Spielfeldrand<br />

Sportunterricht. Völkerball.<br />

Jede Mannschaft wählt ihre<br />

Spieler, bis nur noch eine<br />

Person übrig ist: Ich,<br />

zwölfeinhalb, übergewichtig,<br />

unkoordiniert, plump. Die Anderen, interessiert<br />

am Mannschaftssieg. Kurz waren wir alle gemeinsam<br />

auf dem Spielfeld, dann habe ich mich absichtlich<br />

vor den Ball geworfen, was den Superlativ<br />

meiner Sportlichkeit erforderte. Glücklicherweise<br />

konnten die anderen ganz gut zielen. Den weiteren<br />

Spielverlauf verfolgte ich <strong>vom</strong> Spielfeldrand und<br />

stellte mir vor, wie es wäre, teilnehmen zu können.<br />

Schnittig dem Ball ausweichen, im Ballbesitz die<br />

Verantwortung für den Sieg der Mannschaft<br />

aushalten und dann den Ball über Körpersprache<br />

kommunizierend an einen anderen Mitspieler<br />

abgeben. Sich seiner Position im Spielfeld und des<br />

Bezugs zu den Anderen bewusst zu sein. Mitspielen<br />

zu können. Paradoxerweise war ich gefühlt mehr<br />

Teil des Teams, wenn ich völlig funktionslos am<br />

Rand stand. Nur noch für mich selbst verantwortlich<br />

und sehr darauf konzentriert, nicht durch einen<br />

dummen Zufall wieder Teil des Spielgeschehens<br />

und einer Mannschaft zu werden, die sich über<br />

Eigenschaften definiert, die in meiner Person total<br />

negiert werden. Zweimal in meiner gesamten Schulsportmisere<br />

habe ich den Ball gefangen. Einmal<br />

getroffen – den Kopf eines hoch qualifizierten<br />

Mitspielers. Die Reaktion auf diesen Jackpot war,<br />

dass mir das Recht auf menschliche Mitspieler<br />

entzogen wurde und ich von da an alleine gegen die<br />

Hallenwand spielen musste. Gewonnen habe ich<br />

nie.<br />

Judith Engel<br />

Empire me<br />

Eine Bohrinsel, unfruchtbares Land im Outback<br />

Australiens, phantastische Schiffsburgen im Canale<br />

Grande und ein anarchischer Kleinstaat am tristen<br />

Stadtrand Kopenhagens. Settings für Sealand, Hutt<br />

River, Damanhur, ZeGG, Christiania und Swimming<br />

Cities. Fünf sehr verschiedene Mikronationen, eine<br />

Idee. Was geschieht, wenn Menschen sich nicht<br />

mehr bestehenden Systemen unterwerfen möchten,<br />

sich selbst verwalten und einen Staat gründen?<br />

Muscheln fischende Prinzen, Liebesjünger, antikapitalistische<br />

Clowns und indirekt auch Schiller. Die<br />

Frage nach dem besseren Staat und der Wunsch nach<br />

Freiheit sind zentrale Themen seines Werks.<br />

Was aber, wenn alle Wilhelm Tells die Armbrust<br />

hinwerfen und die Bühne verlassen, genug davon haben,<br />

das Nachdenken über Freiheit auf der Bühne zu<br />

verhandeln? Was, wenn aus Spiel Realität wird? Die<br />

Dokumentation „Empire me – der Staat bin ich“ von<br />

Paul Poet ist der letzte Film in der Reihe „Schmeiß<br />

dein Ego weg“, mit der das Cinema Quadrat die<br />

Schillertage begleitet. „Empire me“ zeigt fünf der<br />

zahlreichen Möglichkeiten, über einen optimalen<br />

Staat nachzudenken. So unterschiedlich die Herangehensweisen<br />

auch sind, sie teilen alle die Aura des<br />

menschlichen Unvermögens, dieser gewaltigen Aufgabe<br />

gerecht zu werden.<br />

Es sind kurze Sequenzen, die einen immer tiefer in<br />

den Kinosessel rutschen lassen. Verantwortlich ist<br />

nicht zuletzt die musikalische Dramatik. Theatralisches<br />

Orchesterbrausen, wenn der Prinz des Bohrinselfürstentums<br />

auf Muschelfang alleine übers graue<br />

Meer schaukelt und Freiheit plötzlich nach Einsamkeit<br />

aussieht. Dumpfes Schwappen des Ozeans, das<br />

wie eine akustische Analogie zum kalten Neonlicht<br />