101 - Schweizerischer Ganzsachen-Sammler-Verein

101 - Schweizerischer Ganzsachen-Sammler-Verein

101 - Schweizerischer Ganzsachen-Sammler-Verein

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Die Privat-Postkarten der Seifenfabrik Steinfels in Zürich<br />

Firmengeschichte<br />

von Armando Lualdi (Adlergut 3, 8750 Glarus)<br />

Gründer der Kerzen- und Seifenfabrik Steinfels war der Metzgersohn<br />

Friedrich Steinfels-Tobler (1808-1872). Wie sein Vater wollte er als selbstständiger<br />

Unternehmer tätig werden. Um 1830 begann er im „Zum Untern<br />

Berg“ am Hirschgraben in Zürich mit „Versuchen und mannigfaltigen pröbeln“<br />

an Seifen und Kerzen. 1832 nahm er die Produktion auf, vorwiegend<br />

von Kerzen. Als wahrer Verkaufsschlager erwiesen sich jedoch die Seifen.<br />

Bereits nach drei Jahren übertraf deren Produktion jene der Kerzen bei<br />

Weitem. Das junge Unternehmen wuchs rasch. Zum 1832 erworbenen<br />

Wohnhaus mit Holzschopf und der 1834 neu errichteten Seifen- und Kerzenfabrik<br />

gesellte sich 1841 ein Kerzenkeller, der später zu einem Schöpfgebäude<br />

umgewandelt wurde. 1843 entstand ein Komplex aus Schopf,<br />

Magazin, Dampfschmelzerei und weiteren Bauten.<br />

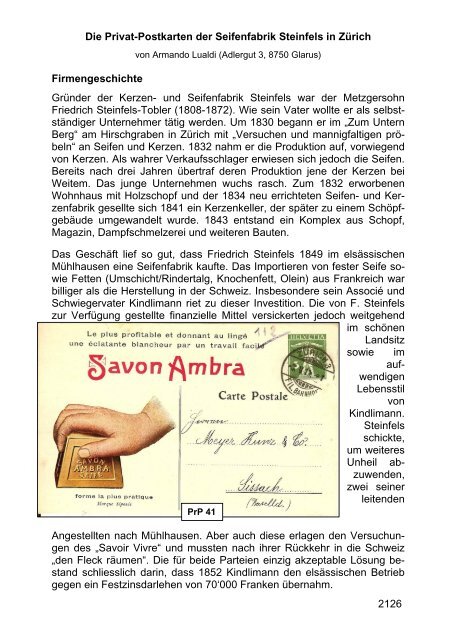

Das Geschäft lief so gut, dass Friedrich Steinfels 1849 im elsässischen<br />

Mühlhausen eine Seifenfabrik kaufte. Das Importieren von fester Seife sowie<br />

Fetten (Umschicht/Rindertalg, Knochenfett, Olein) aus Frankreich war<br />

billiger als die Herstellung in der Schweiz. Insbesondere sein Associé und<br />

Schwiegervater Kindlimann riet zu dieser Investition. Die von F. Steinfels<br />

zur Verfügung gestellte finanzielle Mittel versickerten jedoch weitgehend<br />

im schönen<br />

Landsitz<br />

sowie im<br />

aufwendigen<br />

Lebensstil<br />

von<br />

Kindlimann.<br />

Steinfels<br />

schickte,<br />

um weiteres<br />

Unheil abzuwenden,<br />

zwei seiner<br />

leitenden<br />

PrP 41<br />

Angestellten nach Mühlhausen. Aber auch diese erlagen den Versuchungen<br />

des „Savoir Vivre“ und mussten nach ihrer Rückkehr in die Schweiz<br />

„den Fleck räumen“. Die für beide Parteien einzig akzeptable Lösung bestand<br />

schliesslich darin, dass 1852 Kindlimann den elsässischen Betrieb<br />

gegen ein Festzinsdarlehen von 70‘000 Franken übernahm.<br />

2126