Jahresbericht 2012 - Fritz Thyssen Stiftung

Jahresbericht 2012 - Fritz Thyssen Stiftung

Jahresbericht 2012 - Fritz Thyssen Stiftung

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

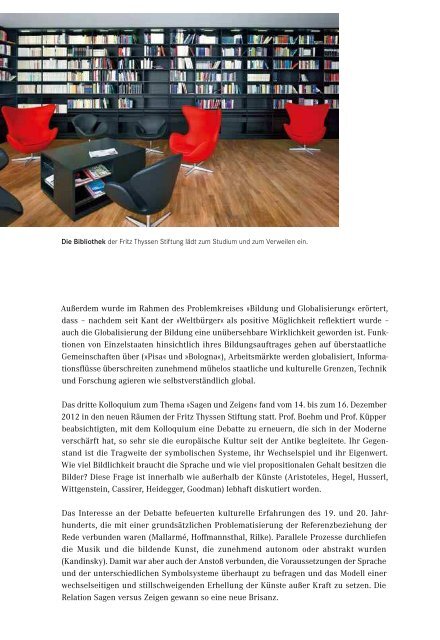

Die Bibliothek der <strong>Fritz</strong> <strong>Thyssen</strong> <strong>Stiftung</strong> lädt zum Studium und zum Verweilen ein.<br />

Außerdem wurde im Rahmen des Problemkreises »Bildung und Globalisierung« erörtert,<br />

dass – nachdem seit Kant der »Weltbürger« als positive Möglichkeit reflektiert wurde –<br />

auch die Globalisierung der Bildung eine unübersehbare Wirklichkeit geworden ist. Funktionen<br />

von Einzelstaaten hinsichtlich ihres Bildungsauftrages gehen auf überstaatliche<br />

Gemeinschaften über (»Pisa« und »Bologna«), Arbeitsmärkte werden globalisiert, Informationsflüsse<br />

überschreiten zunehmend mühelos staatliche und kulturelle Grenzen, Technik<br />

und Forschung agieren wie selbstverständlich global.<br />

Das dritte Kolloquium zum Thema »Sagen und Zeigen« fand vom 14. bis zum 16. Dezember<br />

<strong>2012</strong> in den neuen Räumen der <strong>Fritz</strong> <strong>Thyssen</strong> <strong>Stiftung</strong> statt. Prof. Boehm und Prof. Küpper<br />

beabsichtigten, mit dem Kolloquium eine Debatte zu erneuern, die sich in der Moderne<br />

verschärft hat, so sehr sie die europäische Kultur seit der Antike begleitete. Ihr Gegenstand<br />

ist die Tragweite der symbolischen Systeme, ihr Wechselspiel und ihr Eigenwert.<br />

Wie viel Bildlichkeit braucht die Sprache und wie viel propositionalen Gehalt besitzen die<br />

Bilder? Diese Frage ist innerhalb wie außerhalb der Künste (Aristoteles, Hegel, Husserl,<br />

Wittgenstein, Cassirer, Heidegger, Goodman) lebhaft diskutiert worden.<br />

Das Interesse an der Debatte befeuerten kulturelle Erfahrungen des 19. und 20. Jahrhunderts,<br />

die mit einer grundsätzlichen Problematisierung der Referenzbeziehung der<br />

Rede verbunden waren (Mallarmé, Hoffmannsthal, Rilke). Parallele Prozesse durchliefen<br />

die Musik und die bildende Kunst, die zunehmend autonom oder abstrakt wurden<br />

(Kandinsky). Damit war aber auch der Anstoß verbunden, die Voraussetzungen der Sprache<br />

und der unterschiedlichen Symbolsysteme überhaupt zu befragen und das Modell einer<br />

wechselseitigen und stillschweigenden Erhellung der Künste außer Kraft zu setzen. Die<br />

Relation Sagen versus Zeigen gewann so eine neue Brisanz.<br />

Einige Diskussionsstränge, die sich seitdem entwickelt haben, wurden anlässlich des Symposions<br />

aufgegriffen. Es wurde u. a. der Frage nachgegangen, ob Sprache ein sich selbst<br />

erhaltendes System ist, das durch einen evolutionären oder transzendentalen Sprung<br />

in die Welt tritt, oder ob vielmehr die Argumente ihrer Hintergehbarkeit überwiegen<br />

(Saussure, Jakobson). Besonders in den Blick genommen wurde aus interdisziplinärer<br />

Perspektive die Beziehung zwischen Sagen und Zeigen.<br />

Menschenrechte im 20. Jahrhundert | prof. norbert frei, Historisches Institut,<br />

Friedrich-Schiller-Universität Jena, leitet einen interdisziplinären Arbeitskreis zum Thema<br />

»Humanitarismus und transnationale Rechtsprozesse im 20. Jahrhundert«. Die Treffen der<br />

Gruppe sowie die begleitende Forschungsarbeit werden von dr. daniel stahl koordiniert.<br />

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind die Menschenrechte zu einem Signalbegriff<br />

der politischen Kommunikation geworden. Diese Entwicklung war Teil der wachsenden<br />

Verrechtlichung nationaler und internationaler Politik nach dem Ende des Zweiten<br />

Weltkriegs und Folge der sich aus ihm ergebenden neuen Konfliktlagen. Seitdem bedient<br />

sich eine Vielzahl von Akteuren aus unterschiedlichen Motiven der Sprache der Menschenrechte<br />

und nutzt sie zur Durchsetzung ihrer jeweiligen Interessen. Nach den beiden<br />

Supermächten und deren Verbündeten erkannten die antikolonialen Befreiungsbewegungen<br />

das Potenzial des Menschenrechtsdiskurses. Durch die wachsende Bedeutung<br />

zivilgesellschaftlichen Engagements kamen seit den 1960er- und 1970er-Jahren neue<br />

Akteure und neue Formen des Menschenrechtsaktivismus hinzu. Mittlerweile widmen<br />

sich zahlreiche staatliche, halbstaatliche und nichtstaatliche Organisationen der Stärkung<br />

der Menschenrechte.<br />

Der Arbeitskreis der <strong>Fritz</strong> <strong>Thyssen</strong> <strong>Stiftung</strong> bietet Vertretern unterschiedlicher Disziplinen<br />

ein Forum, die Entwicklung der Menschenrechte im 20. Jahrhundert historisierend zu<br />

reflektieren. Im Zentrum steht dabei der Blick auf nationale und internationale Akteure,<br />

Konzeptionen und Praktiken: Auf welche Weise und mit welchen Motiven trieben und<br />

treiben verschiedene Gruppen und Individuen die menschenrechtliche Normsetzung<br />

voran? Welche Praktiken entstehen daraus? Welche Rolle spielen Arenen wie die UNO, der<br />

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte oder der Internationale Strafgerichtshof? Mit<br />

welchen Begründungen operieren Anhänger und Gegner der Menschenrechte?<br />

Die voraussichtlich halbjährlich stattfindenden Treffen der interdisziplinär zusammengesetzten<br />

Arbeitsgruppe sollen dazu dienen, Forschungen anzustoßen und deren Ergebnisse<br />

17<br />

Die <strong>Fritz</strong> <strong>Thyssen</strong> <strong>Stiftung</strong> – Ort der Wissenschaft