Jahresbericht 2012 - Fritz Thyssen Stiftung

Jahresbericht 2012 - Fritz Thyssen Stiftung

Jahresbericht 2012 - Fritz Thyssen Stiftung

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Die Städte des Rheinlandes<br />

schauen auf ein reiches<br />

Erbe an monumentalen<br />

Resten aus der Zeit zurück,<br />

in der sie Teil des römischen<br />

Reiches waren.<br />

Archäologisches Erbe im Rheinland | Die Veranstaltungsreihe »Das archäologische<br />

Erbe der Städte im Rheinland« wurde konzipiert und wird geleitet von prof. henner<br />

von hesberg, Leiter des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI), Abteilung Rom.<br />

21<br />

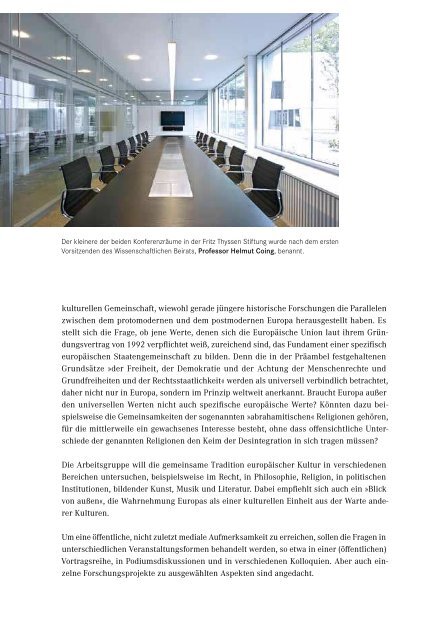

Der kleinere der beiden Konferenzräume in der <strong>Fritz</strong> <strong>Thyssen</strong> <strong>Stiftung</strong> wurde nach dem ersten<br />

Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats, Professor Helmut Coing, benannt.<br />

kulturellen Gemeinschaft, wiewohl gerade jüngere historische Forschungen die Parallelen<br />

zwischen dem protomodernen und dem postmodernen Europa herausgestellt haben. Es<br />

stellt sich die Frage, ob jene Werte, denen sich die Europäische Union laut ihrem Gründungsvertrag<br />

von 1992 verpflichtet weiß, zureichend sind, das Fundament einer spezifisch<br />

europäischen Staatengemeinschaft zu bilden. Denn die in der Präambel festgehaltenen<br />

Grundsätze »der Freiheit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte und<br />

Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit« werden als universell verbindlich betrachtet,<br />

daher nicht nur in Europa, sondern im Prinzip weltweit anerkannt. Braucht Europa außer<br />

den universellen Werten nicht auch spezifische europäische Werte? Könnten dazu beispielsweise<br />

die Gemeinsamkeiten der sogenannten »abrahamitischen« Religionen gehören,<br />

für die mittlerweile ein gewachsenes Interesse besteht, ohne dass offensichtliche Unterschiede<br />

der genannten Religionen den Keim der Desintegration in sich tragen müssen?<br />

Die Arbeitsgruppe will die gemeinsame Tradition europäischer Kultur in verschiedenen<br />

Bereichen untersuchen, beispielsweise im Recht, in Philosophie, Religion, in politischen<br />

Institutionen, bildender Kunst, Musik und Literatur. Dabei empfiehlt sich auch ein »Blick<br />

von außen«, die Wahrnehmung Europas als einer kulturellen Einheit aus der Warte anderer<br />

Kulturen.<br />

Um eine öffentliche, nicht zuletzt mediale Aufmerksamkeit zu erreichen, sollen die Fragen in<br />

unterschiedlichen Veranstaltungsformen behandelt werden, so etwa in einer (öffentlichen)<br />

Vortragsreihe, in Podiumsdiskussionen und in verschiedenen Kolloquien. Aber auch einzelne<br />

Forschungsprojekte zu ausgewählten Aspekten sind angedacht.<br />

Die Städte des Rheinlandes schauen auf ein reiches Erbe an monumentalen Resten aus der<br />

Zeit zurück, in der sie Teil des römischen Reiches waren. In Köln steht mit dem sogenannten<br />

Ubiermonument das Fundament des »ersten Monumentalbaus nördlich der Alpen«<br />

und in Trier bestimmen noch heute Porta Nigra und die Basilika des Kaiserpalastes das<br />

Stadtbild. In der Folge setzte hier die Monumentalisierung der christlichen Kirchen im<br />

frühen Mittelalter besonders rasch ein, sodass diese Städte mitsamt ihrem Umland über<br />

einen großen Bestand an Bau- und Kunstdenkmälern aus diesen Epochen verfügen.<br />

Diese Monumente bilden einen Schatz, denn sie eröffnen scheinbar ganz unmittelbar den<br />

Weg in die Vergangenheit und üben damit auch unmittelbar große Faszination aus. Sie<br />

sind aber zugleich eine Last, denn vielfach stehen sie Ausbauvorhaben im Wege, sind auch<br />

aus sich heraus nicht immer verständlich und bedürfen umfassender Erklärung.<br />

Solange es solche Monumente gibt, hat man sich mit ihnen auseinandergesetzt. Im Mittelalter<br />

wurden sie zum großen Teil als Steinbrüche verwendet, aber teilweise auch mit anderer<br />

Nutzung als Kirchenraum, als Kloster oder mit einer neuen Deutung ihres Sinnzusammenhanges<br />

erhalten. In der Neuzeit überwiegt der Wunsch, die Monumente zu erhalten<br />

und als Zeugnisse der Vergangenheit zu präsentieren. Allerdings scheiden sich daran die<br />

Geister. Einen prachtvollen Bau wie die sogenannte Palastaula in Trier hätte man nach den<br />

heute gültigen Normen der Denkmalpflege nicht in der Weise restauriert, wie sie heute in<br />

Trier als großer Kirchen- und Saalbau zugänglich ist und eine große Faszination ausübt.<br />

Erinnert sei auch an die Diskussionen in den 1980er-Jahren um die Rekonstruktionen der<br />

römischen Bauten in Xanten, die gerne als »Disneyland« diskreditiert wurden.<br />

Die für die Jahre 2013/14 geplante Serie von Veranstaltungen strebt nicht danach, am Ende<br />

so etwas wie eine neue Norm aufzustellen, etwa im Sinne einer Charta. Vielmehr geht es<br />

darum, sich der vielen Komponenten bewusst zu werden, die für die Entscheidungen den<br />

Ausschlag geben und die neben den Aspekten der Finanzierung, der Baustatik und der<br />

Didaktik vor allem die Integration in das urbane Umfeld und damit in das Bewusstsein der<br />

Bürgerinnen und Bürger umfassen. Die Monumente sollten in den Städten so gegenwärtig<br />

gehalten werden, dass sie auch heute noch Wirkung entfalten. Diese Wirkung aber ist<br />

immer wieder neu zu definieren.<br />

Die <strong>Fritz</strong> <strong>Thyssen</strong> <strong>Stiftung</strong> – Ort der Wissenschaft