April 2010 - Wasserverband Nord

April 2010 - Wasserverband Nord

April 2010 - Wasserverband Nord

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

AUSGABE OEVERSEE<br />

INFORMATIONEN FÜR DIE KUNDEN DES WASSERVERBANDES NORD<br />

4. JAHRGANG NR. 1<br />

APRIL <strong>2010</strong><br />

BLAUES BAND<br />

Dr. Juliane<br />

Rumpf<br />

Liebe Leserinnen und Leser,<br />

in Schleswig-Holstein kommt<br />

dem Grundwasserschutz eine besondere<br />

Bedeutung zu, da unser<br />

Trinkwasser vollständig aus Grundwasser<br />

gewonnen wird. Rund 200<br />

Millionen Kubikmeter Wasser werden<br />

allein durch die 140 größten<br />

Wasserversorger, zu denen auch<br />

die Wasserverbände <strong>Nord</strong>erdithmarschen<br />

und <strong>Nord</strong> gehören, pro<br />

Jahr entnommen. Grundwasser<br />

ist Teil des Wasserkreislaufs. Es<br />

bildet sich aus Niederschlägen,<br />

die im Umfeld der Wasserwerke<br />

im Untergrund versickern. Dabei<br />

reichert es sich mit Mineralien an,<br />

die wichtig für unsere Gesundheit<br />

sind, aber es kann auch Schadstoffe<br />

aufnehmen, wenn diese im<br />

Boden enthalten sind.<br />

Gefährdungen für das Grundwasser<br />

ergeben sich beispielsweise<br />

aus Altlasten oder schadhafter<br />

Kanalisation. Große Probleme<br />

bereiten auch Austräge von Düngemitteln,<br />

die aus der landwirtschaftlichen<br />

Nutzung stammen.<br />

Damit die Trinkwasserversorgung<br />

in Schleswig-Holstein langfristig<br />

gesichert ist, wurden bereits 37<br />

Wasserschutzgebiete festgesetzt.<br />

Zur Verringerung von Schad- und<br />

Nährstoffeinträgen gelten – neben<br />

Maßgaben für gewerbliche<br />

und private Anlieger – insbesondere<br />

auch Vorschriften für eine<br />

grundwasserschonende Landbewirtschaftung.<br />

Eine spezielle<br />

landwirtschaftliche Beratung soll<br />

helfen, diese Regelungen in die<br />

Praxis umzusetzen. Grundwasserschutz<br />

muss uns allen ein ganz besonderes<br />

Anliegen sein, denn nur<br />

mit gemeinsamen Bemühungen<br />

werden wir es schaffen, auch für<br />

die nachfolgenden Generationen<br />

unser Wasser als gesunde Lebensgrundlage<br />

zu erhalten.<br />

Ihre Dr. Juliane Rumpf,<br />

Ministerin für<br />

Landwirtschaft, Umwelt<br />

und ländliche Räume<br />

<strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong> baut neuen Brunnen in Oeversee<br />

Wie das Schürfen nach Gold<br />

Eine entscheidende Rolle<br />

im Prozess der Wassergewinnung<br />

spielen die insgesamt<br />

elf Tiefbrunnen des<br />

WVN. Sie sind quasi die<br />

Zapfstellen des Verbandes.<br />

Da das Handeln des kommunalen<br />

Versorgers stets<br />

von Nachhaltigkeit geprägt<br />

ist, starteten Ende März die<br />

Bohrarbeiten für Brunnen<br />

Nummer 12.<br />

M<br />

it dieser Maßnahme wollen<br />

die Wasserexperten<br />

langfristig die Versorgung<br />

auch quantitativ sicherstellen – beispielsweise<br />

zu Abnahmespitzen im<br />

Sommer. Der verantwortliche Fachmann<br />

beim „Schürfen nach dem flüssigen<br />

Gold“ ist Dr. Christian Liebau<br />

von der GeoSystem GmbH aus Kiel.<br />

Er leitet dieses im Jahr <strong>2010</strong> mit rund<br />

einer halben Million Euro teuerste<br />

Einzelprojekt des <strong>Wasserverband</strong>es.<br />

Im Abstand von etwa 10 m zur bereits<br />

abgeteuften Aufschlussbohrung<br />

errichten die Kieler Experten derzeit<br />

den neuen Brunnen im sogenannten<br />

Lufthebebohrverfahren. „Die Proben<br />

können bei diesem speziellen Verfahren<br />

innerhalb des Bohrgestänges<br />

an die Oberfläche gebracht werden –<br />

haben deshalb eine bessere Qualität“,<br />

erläuterte der Geologe die Arbeiten<br />

gegenüber der Wasserzeitung und<br />

LANDPARTIE<br />

Der Spielmannszug des Bredstedter<br />

Handwerkervereins wurde bereits<br />

1924 gegründet. Zurzeit machen<br />

mehr als 50 Kinder und Jugendliche<br />

und etwa zehn Erwachsene in diesem<br />

Spielmannszug Musik der besonderen<br />

Art. Zwar werden auch Kinder- und<br />

Schützenfestumzüge begleitet, doch<br />

die große Stärke liegt in der Konzertmusik.<br />

„Vor zehn Jahren gewannen wir<br />

beispielsweise den Deutschen Orchesterwettbewerb<br />

bei den Spielmannszügen“,<br />

berichtet Vereinsvorsitzender<br />

Michael Klotzke. Stolz ist er<br />

vor allem über die Vizemeisterschaft<br />

beim ersten Bundesmusikfest aller<br />

Musikverbände in Würzburg in der<br />

Konzertklasse. „Dieses Event findet<br />

Bei den regelmäßigen Besprechungen stimmen sich Dr. Christian<br />

Liebau (GeoSystem), Jörg Carstensen (WVN) und Bohrmeister<br />

Stefan Janze (v. l. n. r.) von der Firma NBB aus Hamburg ab.<br />

Klänge auf der Kläranlage<br />

Die Stärke des vielstimmigen Chors liegt in der Konzertmusik.<br />

in diesem Jahr zum zweiten Mal<br />

statt. Im niedersächsischen Rastede<br />

werden die jungen Musiker ihr Bestes<br />

geben, um unter die ersten zehn von<br />

rund 50 Startern zu kommen.“<br />

Neben der Musik stehen auch viele<br />

Foto: Peter Mai<br />

meinte weiter: „Für die Bohrspülung<br />

selbst verwenden wir ausschließlich<br />

Trinkwasser. Aus gutem Grund, denn<br />

hygienisch muss bei diesem Bau<br />

alles unbedenklich sein. Hier geht<br />

es schließlich um das Lebensmittel<br />

Nr. 1.“ Insgesamt soll der Brunnen<br />

eine Endteufe von exakt 324 m unter<br />

der Geländeoberkante haben. Liebau:<br />

„Er gehört damit zu den tiefsten Exemplaren<br />

in <strong>Nord</strong>deutschland.“<br />

Förderung ab Mitte Juni<br />

Im Anschluss an die Brunnenbohrung<br />

stehen zirka 40 Siebanalysen an. Erst<br />

danach steht fest, in welcher Tiefe die<br />

rund 45 m lange Filterkiesstrecke eingebracht<br />

werden kann. Dies ist wichtig,<br />

weil in diesem Bereich ungelöste<br />

Feststoffe wie Sandkörner zurückgehalten<br />

und damit die Brunnenfilter<br />

geschützt werden sollen. Nach der<br />

Fertigstellung des Brunnens erfolgen<br />

ein geophysikalisches Mess programm,<br />

eine Kamerabefahrung sowie eine<br />

Flowmetermessung zur Abnahme und<br />

Dokumentation des Bauwerks. Die<br />

geplante Inbetriebnahme des neuen<br />

Kiesfilterbrunnens, der künftig bis<br />

zu 200 m 3 Trinkwasser in der Stunde<br />

(insgesamt mehr als 1 Mio. m 3 jährlich)<br />

fördern kann, ist für Mitte Juni vorgesehen.<br />

„Das sollten wir schaffen“, so<br />

Liebau zuversichtlich. Den Kunden des<br />

WVN kann man dann nur noch „Wohl<br />

bekomm’s“ wünschen.<br />

Freizeitveranstaltungen auf dem Programm<br />

der Musiker. Hier ist das Vereinshaus<br />

des Spielmannszuges ein<br />

sehr wichtiger Anlaufpunkt. „Nach<br />

einem Tipp nahmen wir im Jahr 2000<br />

Kontakt zur Stadt und zum <strong>Wasserverband</strong><br />

<strong>Nord</strong> auf. Wir begannen in<br />

Eigenarbeit die alte Kläranlage in<br />

Bredstedt zum Vereinsheim umzubauen.“<br />

Seit dieser Zeit organisiert<br />

der Verein viele Veranstaltungen für<br />

Bredstedt und die Bürger des Luftkurorts,<br />

z. B. das Maifest, auf diesem<br />

Gelände. Klotzke: „Diese Vereinsarbeit<br />

ist aber nur möglich, da der<br />

<strong>Wasserverband</strong> das Vereinsheim<br />

und das Gelände den jungen Leuten<br />

kostenfrei zu Verfügung stellt. Dafür<br />

nochmals vielen Dank.“ Umgekehrt<br />

bedankt sich auch der WVN, denn<br />

die Nachwuchsmusiker pflegen die<br />

Anlage sehr fürsorglich.<br />

Weitere Infos unter<br />

www.szbredstedt.de

SEITE 2<br />

GESCHICHTE DES TRINKWASSERS<br />

WASSERZEITUNG<br />

APRIL <strong>2010</strong> SCHLESWIG-HOLSTEIN<br />

SEITE 3<br />

1<br />

Facetten<br />

des Wassers<br />

A<br />

ls Mitte des vergangenen<br />

Jahrhunderts in der <strong>Nord</strong>eifel<br />

die Spuren einer römischen<br />

Wasserleitung entdeckt<br />

wurden, ahnte man nicht, dass es sich<br />

hier um das größte Bauwerk der Antike<br />

nördlich der Alpen handelt. Dieser<br />

80 n. Chr. gebaute „Römerkanal“<br />

transportierte über eine Länge von<br />

95,5 km täglich 20.000 m³ Trinkwasser<br />

von Quellen im Flusstal der Urft<br />

bei Nettersheim ins römische Köln.<br />

Die zumeist unterirdisch verlaufende<br />

Trasse mit einem Querschnitt von<br />

70 cm Breite und 100 cm Höhe weist<br />

über die gesamte Strecke ein Gefälle<br />

von einem Promille auf, also auf<br />

1.000m Entfernung eine Höhendifferenz<br />

von einem<br />

Meter. Für den Bau<br />

dieses und all<br />

der anderen<br />

A q u ä -<br />

Eine Trinkwasserversorgung<br />

auf höchstem nischen Niveau entwickelte<br />

tech-<br />

das römische Imperium, das<br />

nächste Ziel unserer Zeitreise<br />

durch die Geschichte des<br />

Trinkwassers.<br />

dukte (so der Name für die gesamte<br />

Leitung und nicht nur für die Brücken)<br />

gab es vor allem einen Grund: In den<br />

römischen Städten schnellte explosionsartig<br />

der Wasserbedarf nach<br />

oben. Archäologen gehen davon aus,<br />

dass dem Verbrauch von 30 Litern<br />

Wasser pro Tag in den Städten des<br />

antiken Griechenlands bis zu 500 Liter<br />

bei den Römern (Deutschland heute:<br />

128 l/Tag) gegenüberstanden. Dafür<br />

sorgten neben den Fontänen und<br />

öffentlichen Brunnen vor allem die<br />

Vorgänger der heutigen „Wellnessindustrie“,<br />

die Thermen. Hier fanden die<br />

Römer in den oft pompös ausgestat-<br />

teten Bädern Entspannung bei Massagen,<br />

Maniküren und einem guten<br />

Schluck Wein; es wurden Geschäfte<br />

abgeschlossen oder politische Intrigen<br />

gesponnen. Um 400 n. Chr. gab<br />

es in Rom 856 Privatbäder und 11 öffentliche<br />

Thermen, deren bekannteste<br />

von 212 bis 216 durch Kaiser Caracalla<br />

errichtet wurde.<br />

Für diesen Luxus scheute das antike<br />

Rom weder Kosten noch Mühe. Über<br />

14 Wasserleitungen in einer Länge<br />

Die 730 m lange Brücke im spanischen Segovia gehörte zu einem 18 km langen Aquädukt, das Wasser in die Stadt brachte. Dieses<br />

Meisterwerk römischer Baukunst aus dem 2. Jh. n. Chr. ruht auf 118 Bögen aus Granitsteinen.<br />

Erft<br />

Zülpich<br />

Mechernich<br />

Urft<br />

Kall<br />

Urft<br />

Euskirchen<br />

Nettersheim<br />

Köln<br />

Hürth<br />

Kreuzweingarten<br />

Eine Betrachtung von<br />

Dr. Peter Viertel<br />

Bonn<br />

Rhein<br />

Meckenheim<br />

So verlief der 95,5 km lange Römerkanal nach Köln.<br />

2<br />

Antike –<br />

Das römische<br />

3 4<br />

Mittelalter bis zur<br />

5 Gegenwart –<br />

Zweistromland Imperium<br />

Industrialisierung<br />

Perspektiven<br />

Wahre Meister der Wasserkunst<br />

Ein antiker „Wasserturm“<br />

aus Pompeji.<br />

Römisches Aquädukt bei Caesarea in Palästina (ca. 1. Jh. n. Chr.).<br />

Die Leitungen bestanden meist aus Stein, wobei auch Holz, Leder<br />

und Blei zum Einsatz kamen.<br />

von 400 km, davon 64 km als Bogena-<br />

quädukt, wurden gebaut, um aus<br />

einem Umkreis von 100 km täglich<br />

zwischen 500.000 und 635.000 m³<br />

Trinkwasser in die „Ewige Stadt“<br />

zu liefern. Auch in den Provinzen<br />

wollten die Römer auf ihr gewohntes<br />

Pläsier nicht verzichten. Ob<br />

nun in Köln, Trier, Xanten,<br />

in Nimes oder Segovia,<br />

überall sorgten<br />

Aquädukte mit<br />

oft spektaku-<br />

lären Brückenbögen für eine üppige<br />

Versorgung. Jüngst spürte der deutsche<br />

Wissenschaftler Mathias Döring<br />

in <strong>Nord</strong>jordanien ein Aquädukt<br />

aus dem 2. Jh. n. Chr. auf. Die ca.<br />

170 km lange Wasserleitung belieferte<br />

die auf einem trockenen Hochplateau<br />

gelegene Stadt Gadara mit<br />

Trinkwasser. Sensationell ist dabei<br />

die Tatsache, dass 106 km dieses<br />

Aquädukts im Stollenvortrieb gebaut<br />

wurden. Damit präsentierte die<br />

römische Wasserversorgung einen<br />

weiteren Superlativ: den längs ten<br />

Tunnel der Antike.<br />

Querschnitt eines<br />

römischen Aquädukts.<br />

Der zwischen 40 und 60 n. Chr. errichtete 50 m hohe Pont du Gard<br />

bei Nimes ist wohl das bekannteste Brücken aquädukt der Römer.<br />

40.000 m³ Wasser wurden hier täglich nach Nimes transportiert.<br />

100 cm<br />

70 cm<br />

GUTES WASSER FÜR GUTE PRODUKTE (5)<br />

Möhren, Kartoffeln, Blumenkohl<br />

& Co. frisch auf den Tisch<br />

Gemüse, insbesondere aus<br />

biologischem Anbau, ist gesund.<br />

Roh oder schonend<br />

gegart, enthält es schließlich<br />

all die Vitamine, Spurenelemente<br />

und Mineralien, die<br />

wir zum Leben brauchen.<br />

Außerdem ist der Gehalt an<br />

Kohlenhydraten sehr gering<br />

und der Wasseranteil von<br />

rund 90 Prozent außerordentlich<br />

hoch.<br />

D<br />

ieser hohe Wassergehalt<br />

kommt sicher nicht aus unserer<br />

Trinkwasserleitung.<br />

Eine künstliche Bewässerung wird bei<br />

uns nur im Notfall durchgeführt“, erklärt<br />

Rainer Carstens, Geschäftsführer<br />

der Westhof Bio-Gemüse GmbH<br />

& Co. KG, Friedrichsgabekoog. Frischwasser<br />

aus der Leitung braucht sein<br />

Betrieb trotzdem: Ehe beispielsweise<br />

die Mohrrüben sortiert und portionsweise<br />

verpackt werden, müssen sie<br />

gründlich gewaschen werden. „Wir<br />

sorgen allerdings durch eine spezielle<br />

Technik dafür, dass mit dem Wasser<br />

sehr sparsam umgegangen wird“, so<br />

der umweltbewusste Unternehmer.<br />

„Mein Vater hat sich seinen Traum<br />

erfüllt, als er 1972 den Hof kaufte.<br />

Ich war damals 14 Jahre alt und<br />

verliebte mich sofort in das rund 60<br />

Hektar große Anwesen“, erinnert<br />

sich Cars tens. Nur sechs Jahre später<br />

gründete er hier seinen Betrieb<br />

und baute auf konventionelle Weise<br />

Getreide und Zuckerrüben an. 1989<br />

wagte er den Schritt, sich ganz auf<br />

biologischen Gemüse-Anbau zu<br />

konzentrieren, und schloss sich dem<br />

„Bioland“-Verband an.<br />

Westhof hat<br />

170 Mitarbeiter<br />

„Wie es sich gezeigt hat, war das<br />

genau die richtige Richtung für unser<br />

Unternehmen. Was mit einem<br />

Einmannbetrieb begonnen hat,<br />

bietet jetzt Arbeitsplätze für 80<br />

fest angestellte Mitarbeiter und<br />

90 Aushilfskräfte“, macht Carstens<br />

deutlich. Er verhehlt jedoch nicht,<br />

dass es dabei die eine oder andere<br />

Enttäuschung gegeben habe. „Man<br />

benötigt eben auch die Fähigkeit<br />

durchzuhalten.“ Wie beispielsweise<br />

beim Aufbau der Firma Bio-Frost<br />

Westhof GmbH in Wöhrden: „Die<br />

Lösung technischer Probleme hat<br />

mich drei Jahre meines Lebens gekostet.<br />

Aber Aufgeben kam für mich<br />

Rainer Carstens ist überzeugt: Qualität setzt sich durch.<br />

nicht infrage. Heute sind die Anlaufschwierigkeiten<br />

längst vergessen.“<br />

Drei gut funktionierende<br />

Betriebszweige<br />

Mittlerweile hat sich das Unternehmen<br />

„Westhof“ in drei Zweige aufgegliedert:<br />

Produziert wird das Gemüse<br />

bei „Dörscher & Carstens Bio GbR“<br />

auf einer Fläche von 670 Hektar, die<br />

Rainer Carstens gemeinsam mit seinem<br />

Nachbarn Paul-Heinrich Dörscher<br />

bewirtschaftet. „Da wir ganz auf chemische<br />

Düngemittel verzichten, unsere<br />

Pflanzen jedoch gut ernähren und<br />

gesund erhalten wollen, halten wir<br />

eine siebenjährige Fruchtfolge ein“,<br />

erläutert Rainer Carstens. Über zwei<br />

Jahre werde durch Klee Stickstoff aus<br />

der Luft gesammelt. Danach werden<br />

REZEPT<br />

Zutaten:<br />

500 g Möhren geraspelt<br />

250 g helle oder blaue Trauben,<br />

halbiert, entkernt<br />

1 ausgepresste Zitrone<br />

2 EL saure Sahne<br />

1 TL Honig<br />

1 TL Sonnenblumenöl<br />

50 g gehackte Nüsse<br />

Petersilie, Pfeffer<br />

Der Anbau von Bio-Gemüse<br />

bedarfsweise Kohl bzw. Blumenkohl<br />

oder Brokkoli, Erdbeeren, Porree und<br />

Sellerie, später Möhren, Kartoffeln<br />

und zum Schluss Erbsen angebaut,<br />

ehe der Kreislauf wieder mit Kleegras<br />

beginnt. Die Vermarktung und<br />

Verarbeitung des eigenen Gemüses<br />

wie auch von Produkten umliegender<br />

Bio-Landwirte erfolgt in der Westhof<br />

Bio-Gemüse GmbH & Co. KG. Hier<br />

werden jährlich rund 20.000 Tonnen<br />

frische Möhren und 7.000 Tonnen<br />

anderes Gemüse sortiert, geputzt,<br />

verpackt und jeweils sofort auf Lastkraftwagen<br />

verladen, um Händler in<br />

der Region und Großkunden im gesamten<br />

Bundesgebiet zu beliefern.<br />

Zu einem wichtigen Betriebszweig<br />

hat sich inzwischen auch die Bio-<br />

Frost Westhof GmbH in Wöhrden<br />

Möhrenrohkost<br />

Zubereitung:<br />

Zitronensaft, saure Sahne, Honig<br />

und Öl verrühren, Soße mit Möhren<br />

und Trauben mischen und auf Teller<br />

verteilen, mit Pfeffer, Nüssen und<br />

zerkleinerter Petersilie bestreuen.<br />

(gesehen im „Holtseer Salatebuch“,<br />

herausgegeben von der Grundschule<br />

Holtsee)<br />

entwickelt. Es werden hauptsächlich<br />

Industriekunden beliefert, die Babynahrung<br />

und Fertiggerichte herstellen.<br />

Der Entwicklung immer<br />

einen Schritt voraus<br />

„Meine Firmenphilosophie ist es, der<br />

allgemeinen Entwicklung möglichst<br />

ein Stück voraus zu sein. So ist zum<br />

Beispiel unsere Anlage deutschlandund<br />

möglicherweise sogar europaweit<br />

einmalig, die die Möhren vollautomatisch<br />

verpackt. Die Maschine erledigt<br />

alle schweren Arbeiten, und trotzdem<br />

bleibt jeder Arbeitsplatz erhalten“,<br />

erläutert der agile Firmenchef. Auch<br />

in puncto Mitarbeiterbezahlung war er<br />

schon immer seiner Zeit voraus: „Ein<br />

angemessener Mindestlohn ist das<br />

Beste. Alle müssen von ihrer Arbeit<br />

WESTHOF<br />

Heilen mit Gemüse<br />

Vielen Gemüsesorten<br />

wird eine heilende<br />

Wirkung zugesprochen.<br />

Hier eine kleine Auswahl:<br />

• Mohrrüben wehren „freie Radikale“<br />

und andere Schädlinge<br />

ab, stärken die Immunkräfte,<br />

verbessern das Sehvermögen<br />

und stärken Herz und Kreislauf.<br />

• Kartoffeln bauen Knochen-<br />

subs tanz auf, kräftigen die<br />

Muskeln sowie das Bindegewebe<br />

und aktivieren den<br />

gesamten Stoffwechsel.<br />

• Blumenkohl hilft bei Nierenund<br />

Blasenproblemen, wirkt<br />

blutdrucksenkend und beugt<br />

Dickdarmkrankheiten vor.<br />

• Brokkoli beugt Infektionen<br />

vor, hilft gegen nervöse Unruhe,<br />

Reizbarkeit und<br />

Schlafstörun gen und<br />

wirkt blutbildend.<br />

• Rot- und Weißkohl<br />

wirkt blutdrucksenkend und<br />

entwässernd, entgiftet<br />

den Darminhalt, stärkt die<br />

Konzentrationsfähigkeit.<br />

• Erbsen<br />

kräftigen die Nerven,<br />

Haare und das Bindegewebe,<br />

verbessern die Sehfähigkeit<br />

und senken den Cholesterin-<br />

und Blutfettspiegel.<br />

Quelle: Obst und Gemüse als Medizin,<br />

Verlag Südwest. ISBN 3-517-06038-0<br />

leben können.“ Subventionen steht<br />

er äußerst kritisch gegenüber: „Das<br />

verzerrt den Wettbewerb. Politik<br />

sollte sich um hoheitliche Aufgaben<br />

kümmern und sich nicht in die Wirtschaft<br />

einmischen.“<br />

Um künftig seinen biologischen Gemüseanbau<br />

klimaneutral betreiben<br />

zu können, hat der 52-Jährige ehrgeizige<br />

Pläne: „Meine Vision ist es, alle<br />

möglichen regenerativen Rohstoffe<br />

zu nutzen: Neben Solarenergie und<br />

Windkraft möchte ich eine Biogasanlage<br />

bauen, in die natürlich keine<br />

Nahrungsmittel, sondern alle ungenutzten<br />

Pflanzenanteile wandern.<br />

So könnten wir die Wärmeenergie,<br />

die wir erzeugen, selbst zu hundert<br />

Prozent nutzen und die zurückbleibenden<br />

Nährstoffe wieder dem Feld<br />

zuführen.“

WASSERZEITUNG • 1/<strong>2010</strong> PANORAMA<br />

SEITE 4/5<br />

O<br />

VORGESTELLT<br />

hne die stets fachkundigen<br />

Mitarbeiter in den einzelnen<br />

Bereichen und Abteilungen<br />

des <strong>Wasserverband</strong>es <strong>Nord</strong> wäre<br />

die gute Bilanz über weit mehr als<br />

ein halbes Jahrhundert nicht möglich<br />

gewesen. Heute sieht sich der WVN<br />

mehr denn je als Dienstleister rund<br />

ums kostbare Nass. Die Wasserzeitung<br />

stellt die Teams des kommunalen Verund<br />

Entsorgers in einer mehrteiligen<br />

Serie vor. Lesen Sie heute Teil 5 – die<br />

Abteilung Wasserwerk.<br />

Ständige Bereitschaft<br />

Es ist ein wahres „Kronjuwel“. Gemeint<br />

ist das verbandseigene Wasserwerk<br />

in Oeversee. Es bildet die Basis<br />

dafür, dass der WVN jährlich mehr als<br />

sieben Millionen Kubikmeter Trinkwasser<br />

zu seinen Verbrauchern liefert. Das<br />

bedeutet, dass hier täglich fast 20.000<br />

Kubikmeter des Lebensmittels die<br />

Reise in das 1.135 km 2 große Versorgungsgebiet<br />

antritt – das ist die Fläche<br />

von anderthalbmal Hamburg!<br />

Doch auch die modernste Technologie<br />

kommt heutzutage nicht ohne prüfenden<br />

Blick der Fachleute aus. Um<br />

den hohen Ansprüchen der Kundinnen<br />

und Kunden permanent gerecht zu werden,<br />

stecken die WVN-Mitarbeiter viel<br />

Arbeit sowie hohes fachliches Können<br />

in ihr exquisites „Produkt“. So sorgen<br />

insgesamt fünf Mitarbeiter unter der<br />

Leitung von Jörg Carstensen dafür,<br />

dass das Lebenselixier zu jeder Tagesund<br />

Nachtzeit mit dem richtigen Druck<br />

aus den Leitungen sprudelt. Abwechselnd<br />

sind neben Carstensen auch die<br />

Mitarbeiter Axel Müller (Wasser- und<br />

Elektromeister) und Markus Panna<br />

(Fachkraft für Wasserversorgung) für<br />

den Notfall in ständiger Bereitschaft.<br />

Seit seiner Gründung hat der WVN viel<br />

Geld in sein Wasserwerk, die insgesamt<br />

sieben Druckerhöhungsanlagen<br />

sowie die elf Tiefbrunnen investiert<br />

– Brunnen 12 wird gerade gebohrt<br />

(siehe Beitrag Seite 1). „Dem von uns<br />

geförderten Mischrohwasser“, erklärt<br />

Abteilung Wasserwerk<br />

Die Hüter des Kronjuwels<br />

Das Wasserwerk<br />

in Zahlen<br />

• Bewilligte Rohwasserförderung:<br />

7,5 Mio. m 3 pro Jahr<br />

• Wasserförderung aus 132 bis<br />

332 m Tiefe durch 12 Brunnen<br />

• 5 Verdüsungskammern<br />

• 4 Reaktionsbecken<br />

• 12 offene Filter<br />

• 12 Reinwasserpumpen<br />

• Rohrleitungen im Werk: 3.180 m<br />

• Speichervolumen der Reinwasserbehälter:<br />

12.000 m 3<br />

Erklimmen mit ihrer Arbeit die Spitze: Jörg Carstensen, Hermann<br />

Huber, der gemeinsam mit dem teilzeitbeschäftigten<br />

Werner Schmidt für die Pflege der Außen- und Wasserwerksanlagen<br />

verantwortlich ist, Markus Panna und Axel Müller (v. r. n. l.).<br />

Carstensen, „ist in tausenden Jahren<br />

aller gelöster Sauerstoff entzogen<br />

worden, dafür entstanden Kohlendioxid<br />

und Schwefelwasserstoff, die<br />

wiederum gelöst vorliegen. Eisen und<br />

Mangan, die normalerweise in unlöslichen<br />

Verbindungen im Grundwasser<br />

vorhanden sind, wurden vom Schwefelwasserstoff<br />

reduziert und damit<br />

wasserlöslich. Alles in allem haben<br />

wir es hier bereits mit einwandfreiem<br />

Grundwasser zu tun.“ Deshalb erfolgt<br />

die Aufbereitung des reduzierten Tiefengrundwassers<br />

lediglich durch Belüftung<br />

mit Luftsauerstoff. Carstensen:<br />

„Dazu wird das Mischrohwasser der<br />

unterschiedlichen Brunnen über Düsen<br />

in fünf Verdüsungskammern mit einer<br />

Gesamtfläche von 420 m 2 versprüht<br />

und dann ‚gestrippt’, d. h. Schwefelwasserstoff<br />

und Kohlendioxid werden<br />

ausgeblasen, da gefilterte Außenluft in<br />

die Kammern geführt wird.“ Das für so<br />

lange Zeit von der Luft getrennte Wasser<br />

beginnt in der Verdüsungskammer<br />

sofort, sich wieder mit der Atmosphäre<br />

auszutauschen. Eisen und Mangan oxidieren,<br />

gelöste Teile der Huminstoffe<br />

werden unlöslich. In zwölf offenen<br />

Schnellfiltern wird das Wasser dann<br />

filtriert. Eine weitere Behandlung<br />

des Wassers ist nicht notwendig. Anschließend<br />

wird das Trinkwasser in<br />

Reinwasserbehältern gespeichert und<br />

von dort ins Netz eingespeist.<br />

Beste Kontrolle<br />

Alles passiert zum Wohle der Verbraucher.<br />

Sie können das am meisten kontrollierte<br />

Lebensmittel „pur“ aus der<br />

Leitung genießen. Das leckere Nass<br />

wird regelmäßig auf Inhaltsstoffe wie<br />

Bakterien, Mineralien und Schwebestoffe<br />

vom Verband, von unabhängigen<br />

Labors und vom Gesundheitsamt des<br />

Landkreises Schleswig-Flensburg (hierbei<br />

von Jochen Mohr-Kriegshammer)<br />

auf Herz und Nieren geprüft. Darüber<br />

hinaus führt das Gesundheitsamt punktuell<br />

in öffentlichen Einrichtungen wie<br />

Schulen, Kitas, Seniorenheimen und<br />

Krankenhäusern Kontrollen durch.<br />

Übrigens bringen Jörg Carstensen und<br />

Axel Müller Schulklassen, Landfrauen<br />

und anderen Interessierten den Weg<br />

des Wassers in lebendigen Vorträgen<br />

nahe.<br />

Sie haben Interesse an einer<br />

Wasserwerksführung?<br />

Tel. 04638 8955-0<br />

Die ewigen Jungbrunnen<br />

Oeverseer Grundwasser viele hundert Jahre alt und noch immer „unberührt“<br />

Sage und schreibe 7,2 Mio. m 3 Trinkwasser<br />

liefert der WVN jährlich zu seinen Verbrauchern.<br />

Zum Vergleich: Mit diesem Wasservorrat<br />

ließen sich rund 90 Millionen Badewannen<br />

füllen! Das „Produkt“ Trinkwasser<br />

könnte dabei nicht besser sein. Es ist<br />

erfrischend, rund um die Uhr in schier<br />

unerschöpflicher Menge verfügbar,<br />

klar und anmutig im<br />

Erscheinungsbild und<br />

obendrein frei von<br />

menschlichen<br />

Einflüssen.<br />

D<br />

as kommt daher“, sagte<br />

WVN-Geschäftsführer Ernst<br />

Kern dieser Zeitung, „da das<br />

von uns geförderte Grundwasser<br />

nach neuesten Berechnungen von Dr.<br />

Jürgen Sültenfuß schon viele hundert<br />

Jahre alt ist“ – siehe rechts. Ein nahezu<br />

jungfräuliches Lebenselixier aus<br />

der Eiszeit-Rinne also. Die Geologie<br />

und die Grundwasserverhältnisse im<br />

rund 52 km 2 großen Wassereinzugsgebiet<br />

um das Wasserwerk Oeversee<br />

herum bieten bereits erstklassige<br />

Voraussetzungen, damit die etwa<br />

88.000 Menschen zwischen Großsolt<br />

und Süderoog, zwischen Weesby und<br />

Bondelum das Trinkwasser direkt aus<br />

dem Hahn genießen können. Gerade<br />

im Wassereinzugsbereich wird gewissermaßen<br />

die Zukunft bewahrt,<br />

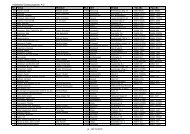

8.000.000<br />

7.000.000<br />

6.000.000<br />

5.000.000<br />

4.000.000<br />

3.000.000<br />

2.000.000<br />

1.000.000<br />

0<br />

Wasserabgabe des Wasserwerkes Oeversee in Kubikmetern<br />

bewilligte Menge ab 1999: 7,5 Mio. m 3<br />

Wassereinzugs gebiet Oeversee<br />

denn das Grundwasser muss unbedingt<br />

vor Schaden bewahrt werden – nicht<br />

nur im Interesse heutiger, sondern auch<br />

nachfolgender Generationen.<br />

Grundwasser ist<br />

gut geschütztes Gut<br />

1963–2009<br />

Wasserwerk Oeversee<br />

Im Wasserwerk Oeversee wird das<br />

Grundwasser aus sehr tiefen Schichten<br />

entnommen. Die insgesamt 11 Trinkwasserbrunnen<br />

sind bis in eine Tiefe<br />

von 332 m verfiltert – lesen Sie hierzu<br />

auch den Beitrag auf der Titelseite. Die<br />

genutzten Braunkohlesande stellen einen<br />

sehr ergiebigen Grundwasserleiter<br />

dar, der im Gebiet zwischen Schleswig<br />

und Flensburg weiträumig verbreitet ist.<br />

„Diese Sande sind großflächig durch<br />

sehr gering wasserleitende Schichten<br />

überdeckt und somit sehr gut gegen<br />

Verunreinigungen geschützt“, beschreibt<br />

Jörg Carstensen, Abteilungsleiter<br />

Wasserwerk, die geologischen Vorzüge.<br />

Das Grundwasser im Nutzhorizont<br />

des Wasserwerkes wird im Bereich des<br />

Einzugsgebietes durch versickerndes<br />

Niederschlagswasser ergänzt. Carstensen:<br />

„Von den im Mittel 850 mm Regen<br />

pro Jahr stehen etwa 120 mm, also<br />

etwa ein Siebtel, der Grundwasserneubildung<br />

zur Verfügung, der andere Teil<br />

verdunstet oder fließt oberirdisch ab.“<br />

Unbegrenztes Dargebot<br />

des Grundwassers<br />

Das hört sich erst einmal wenig an,<br />

doch der Wasser experte beruhigt:<br />

„Aufgrund der naturräumlichen Dimension<br />

des genutzten Grundwasserleiters<br />

steht auch in Zukunft eine<br />

ausreichende Menge an Grundwasser<br />

zur Verfügung, um die Versorgung der<br />

Bevölkerung mit hervorragendem Trinkwasser<br />

zu sichern.“<br />

Infografiken: SPREE-PR<br />

Leuchtturm<br />

Pellworm<br />

41,5 m<br />

▲ Geländeoberkante<br />

Wasserstand<br />

12 m<br />

Unterwasserpumpe<br />

22 m<br />

Sand/Kies<br />

Tonsperre<br />

Sand/Kies<br />

Tonsperre<br />

PVC-Filterrohr<br />

ø 25 cm<br />

Tiefe: 332 m<br />

Wie alt ist das Grundwasser<br />

aus Oeversee?<br />

Dr. Jürgen Sültenfuß<br />

von der Universität Bremen:<br />

„Durch Untersuchungen mit modernster<br />

physikalischer Analysentechnik,<br />

bei der der radioaktive Zerfall<br />

von Elementen gemessen werden<br />

kann, lässt sich feststellen, dass das<br />

Grundwasser im Nutzhorizont mit<br />

hoher Wahrscheinlichkeit „sehr alt“,<br />

d. h. mehrere hundert Jahre alt ist.<br />

Von Interesse ist die Frage, ob durch<br />

die intensive Nutzung des Grundwasserstromes<br />

mit der Zeit auch Anteile<br />

jüngeren Wassers zufließen. Unter<br />

jüngerem Wasser ist solches zu verstehen,<br />

das sich aus Niederschlägen nach<br />

1955 gebildet hat. Denn ab diesem<br />

Zeitpunkt sind durch die Atombombentests<br />

der Großmächte nachweisbare<br />

Mengen des künstlichen radioaktiven<br />

Wasserstoffs in die Atmosphäre entlassen<br />

worden. Das Niederschlagswasser<br />

wurde sozusagen ab diesem<br />

Zeitpunkt „markiert“. Wir haben festgestellt,<br />

dass der Anteil von jüngerem<br />

Wasser im Grundwasser maximal<br />

1– 3 % beträgt. Im Vergleich zu Trinkwässern,<br />

welche aus Talsperren, Seen<br />

oder Flüssen entnommen werden und<br />

die nur wenige Tage bis einige Jahre<br />

alt sind, ist das Grundwasser aus Oeversee<br />

also wirklich erst zu Zeiten unserer<br />

Vor-Vorfahren gebildet worden.“<br />

Die Methode: Die Helium-3/Tritium-<br />

Methode eignet sich ausgezeichnet<br />

für die Datierung von Grundwasser.<br />

Sie basiert auf der Messung von<br />

radioaktivem Wasserstoff und seinem<br />

Zerfallsprodukt Helium-3.<br />

Die „alte“ C14-Methode<br />

Ein wichtiges Hilfsmittel bei archäologischen<br />

Untersuchungen ist das Datieren<br />

über radioaktiven Kohlenstoff. Es<br />

handelt sich um eine Methode, mit der<br />

das Alter von bestimmten Holz- oder<br />

Pflanzenresten, von tierischen oder<br />

menschlichen Knochen oder von Gerätschaften<br />

bestimmt werden kann, die<br />

in denselben Erdschichten gefunden<br />

wurden. Diese Methode wurde vom<br />

amerikanischen Chemiker Willard Libby<br />

(1908 – 1980) in den frühen 1950ern<br />

entwickelt. 1960 wurde er dafür mit<br />

dem Nobelpreis ausgezeichnet. Das radioaktive<br />

Datieren basiert darauf, dass<br />

einige Holz- oder Pflanzenüberbleibsel<br />

Rückstände von Kohlenstoff 14, einem<br />

radioaktiven Isotop des Kohlenstoffs,<br />

aufweisen. Dieses Isotop wird von der<br />

Pflanze während ihres Lebens gespeichert<br />

und beginnt mit ihrem Absterben<br />

zu zerfallen. Da die Halbwertszeit von<br />

Kohlenstoff 14 sehr groß ist (ungefähr<br />

5.568 Jahre), verbleiben messbare<br />

Mengen des Kohlenstoffs 14 auch<br />

noch nach vielen tausend Jahren.<br />

Neue Internetdarstellung freigeschaltet<br />

Das Fenster zur Welt<br />

Auf, zur Wassertour, möchte die WZ Ihnen raten – in übertragenem<br />

Sinne. Denn Sie sollen sich nicht aufs oder ins nasse Element<br />

begeben, sondern zum Fenster des WVN hineinschauen. Auf der<br />

von der GLC Glücksburg Consulting AG überarbeiteten Internetpräsentation<br />

warten aktuelle Informationen auf Sie. Formulare<br />

stehen ebenso zum Herunterladen bereit wie sämtliche Satzungen.<br />

Der Klick zum 24-h-Service lohnt sich auch deshalb, weil der<br />

problemlose E-Mail-Kontakt zu den Mitarbeitern so manchen<br />

umständlichen Schriftverkehr erspart: www.wv-nord.de<br />

WVN-Urgestein Wilhelm Behnemann erinnert sich:<br />

Kein Ritt auf der<br />

Kanonenkugel<br />

Nach dem Studium an der Schiffsingenieurschule<br />

in Flensburg und<br />

mehreren Jahren Fahrenszeit nahm<br />

ich im Juli 1963 die Stellung als Wassermeister<br />

beim WVN an. Zum Ende<br />

des Jahres wurde mir die Leitung<br />

der Rohrnetzabteilung übertragen. Es<br />

folgten turbulente Zeiten. Für das Jahr<br />

1964 standen umfangreiche Baumaßnahmen<br />

an. Zirka 100 km Haupt- und<br />

Nebenleitungen einschließlich des<br />

Überhangs aus dem Vorjahr waren zu<br />

bewältigen. Es galt Genehmigungen<br />

für einzelne Baumaßnahmen einzuholen,<br />

Zeichnungen der Baupläne<br />

anzufertigen, Leistungsverzeichnisse<br />

und Ausschreibungen für die Materiallieferungen<br />

und Verlegearbeiten zu<br />

koordinieren. Dabei passierte mitunter<br />

Witziges: Bspw. fand im Spätsommer<br />

1969 die durch uns beauftragte Baufirma<br />

Paul I. Peters bei der Verlegung<br />

der Trinkwasserleitung in Harrislee-<br />

Niehuus am Schlossberg in Höhe der<br />

Schule eine Eisenkugel. Ich stolperte<br />

bei der Baustellenbegehung über<br />

sie und nahm sie an mich, hegte und<br />

pflegte die Kugel all die Jahre. Im Gegensatz<br />

zu Baron Münchhausen beabsichtigte<br />

ich allerdings keinen Ritt auf<br />

der Kanonenkugel. Da meine Kinder<br />

und Enkel künftig sicher nichts mit<br />

„Willi“ Behnemann mit dem<br />

1969 gefundenen 15-Pfünder.<br />

diesem seltsamen Fundstück anfangen<br />

können, gebe ich sie nun in die vertrauensvollen<br />

Hände des WVN. Noch zwei<br />

weitere Ereignisse haben sich mir fest<br />

eingeprägt. Das wäre zuallererst die<br />

Aufrechterhaltung der Wasserversorgung<br />

auf der Hallig <strong>Nord</strong>erstrandischmoor<br />

im „Jahrhundertwinter“ 1978/79,<br />

wo im Bereich des Wattenmeeres die<br />

Leitungen eingefroren waren und wir<br />

immer wieder versuchten, die Rohre<br />

freizubekommen. Und zweitens übernahm<br />

ich 1986 die Bauleitung der<br />

zweiten Einspeiseleitung für die Insel<br />

Pellworm. 2000 sagte ich dem schönen<br />

Berufsleben schließlich Valet.

seIte 6<br />

WZ: Wie stehen Sie zu erneuerbaren<br />

Energien?<br />

Ingbert Liebing: Der Koalitionsvertrag<br />

der neuen christlich-liberalen<br />

Koalition bekennt sich ausdrücklich<br />

zum Ausbau der erneuerbaren Energien.<br />

Wir wollen den Weg in das<br />

regenerative Zeitalter gehen. Dabei<br />

legen wir im Sinne der Verbraucherinnen<br />

und Verbraucher großen Wert<br />

darauf, die Wettbewerbsfähigkeit<br />

der neuen Energietechnologien stetig<br />

zu verbessern. In unserer Region<br />

wissen wir auch um den wirtschaftlichen<br />

Wert dieser Branche. Um unsere<br />

anspruchsvollen Ausbauziele zu<br />

erreichen, brauchen wir den Ausbau<br />

der Stromnetze und bessere Speichertechnologien.<br />

Wird das CCS-Gesetz kommen?<br />

Der Bundesumwelt- und der Wirtschaftsminister<br />

haben gemeinsam<br />

den Auftrag erhalten, einen CCS-<br />

Gesetzentwurf zu erarbeiten. Bislang<br />

liegt kein Entwurf vor – ich bin mir<br />

aber sicher, dies ist nur noch eine<br />

Aktuelles<br />

CCs-technologie bleibt umstritten<br />

Die Wasserzeitung sprach mit Ingbert Liebing, Bundestagsab geordneter der CDU für<br />

<strong>Nord</strong> friesland-Dithmarschen <strong>Nord</strong><br />

Bundesumweltminister Norbert<br />

Röttgen (CDU) will unterirdische<br />

CO 2<br />

-Speicher nicht gegen den Willen<br />

der örtlichen Bevölkerung durchsetzen.<br />

Das erklärte der Minister am<br />

24. März offiziell in Berlin. Realisiert<br />

werden soll das im Herbst kommende<br />

CCS-Gesetz nur dort, „wo es<br />

auch regionale Akzeptanz findet“.<br />

Frage der Zeit. Derzeit gehe ich davon<br />

aus, dass es im Herbst <strong>2010</strong> zu<br />

intensiven Gesetzesberatungen im<br />

Deutschen Bundestag kommen wird<br />

und das Verfahren bis zum Ende des<br />

Jahres abgeschlossen ist.<br />

Ist der Wasserversorgung Vorrang<br />

einzuräumen?<br />

Ja, auf jeden Fall. Ohne Wasser gibt<br />

es kein Leben. Der Trinkwasserschutz<br />

ist in Deutschland deshalb sehr hoch.<br />

Das neue Wasserhaushaltsgesetz,<br />

welches am 1. März <strong>2010</strong> in Kraft<br />

trat, trägt dem Rechnung. Es sind<br />

ausreichend Instrumente vorhanden,<br />

um Wasserschutzgebiete weiterhin<br />

Nicht gegen den Willen der Bevölkerung!<br />

So könnte der Windpark von Butendiek, etwa<br />

34 Kilometer westlich von der Insel Sylt in der<br />

<strong>Nord</strong>see, im Jahre 2012 aussehen. Dann sollen<br />

hier, außer Sichtweite vom Land aus und ohne<br />

Behinderungen für Fischerei und Seefahrt,<br />

insgesamt 80 Windräder über 280 MW Strom<br />

erzeugen. Im Gegensatz zur CCS-Technologie<br />

findet die Entwicklung erneuerbarer Energieformen<br />

in der Region großen Rückhalt. In<br />

Schleswig-Holstein werden zurzeit bereits<br />

16,5 % des Strombedarfs mit Windenergieanlagen<br />

gedeckt. Auf See (offshore) bieten sich<br />

große Flächen und der Wind weht stetig.<br />

Der Kieler Wirtschaftsminister Jost<br />

de Jager (CDU) begrüßte die Aussagen<br />

Röttgens. Das Land Schleswig-Holstein<br />

werde dafür kämpfen,<br />

„dass die Entscheidungsbefugnisse<br />

in dieser Frage allein auf die Länder<br />

übertragen werden.“<br />

Der <strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong> und<br />

der <strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong>erdithmarschen<br />

meinen: Durch CCS<br />

darf die Qualität des Grundwassers<br />

weder direkt noch indirekt gefährdet<br />

werden. Diese Meinung vertreten<br />

auch andere norddeutsche Wasserversorger<br />

aus Schleswig-Holstein,<br />

Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen,<br />

die am 7. <strong>April</strong> <strong>2010</strong> in<br />

Wittenburg über CCS beraten haben.<br />

Rückenwind für<br />

Bürgerwindpark<br />

Foto: Bundesverband WindEnergie e. V.<br />

Das Herausragende an dem Projekt Butendiek<br />

ist, dass sich die Bürger daran beteiligen können.<br />

Ab einer Mindesteinlage von 250 Euro (ein<br />

Anteil) steht der Einstieg in das Vorhaben allen<br />

Interessenten aus der Region offen. Hier bündeln<br />

sich viele Vorteile: Die Bürger sind Mitinhaber<br />

und haben Mitspracherecht; das eingesetzte<br />

Geld kann mit Rendite zurückverdient werden;<br />

die Region wird industriell entwickelt; Wertschöpfung<br />

und Geldzirkulation bleiben vor Ort.<br />

Baubeginn soll 2011 sein.<br />

Weitere Informationen unter:<br />

www.butendiek.de<br />

besonders zu schützen. Abspeicherung<br />

von CO 2<br />

darf – egal wo – das<br />

Trinkwasser nicht gefährden.<br />

Wie kann man sichern, dass das<br />

Land Schleswig-Holstein das<br />

letzte Wort sprechen darf?<br />

Grundsätzlich bin ich der Ansicht,<br />

dass die Bundesländer über eine<br />

Raumordnungsklausel die Kompetenz<br />

erhalten sollten, ggf. auch CO 2<br />

-<br />

Speicher in ihrem Land auszuschließen.<br />

Ob dies durchzusetzen ist, ist<br />

offen. Das geplante Gesetz soll nach<br />

Aussagen unseres Bundesumweltministers<br />

der Akzeptanz eine hohe Bedeutung<br />

beimessen und sich auf ein<br />

Werner Asmus (64), Bürgermeister<br />

von Wallsbüll und<br />

Sprecher der Bürgerinitiative<br />

gegen ein CO 2<br />

Endlager<br />

unter der Geest, wurde von<br />

den Lesern der SHZ mit<br />

2.020 Stimmen zum „Menschen<br />

des Jahres 2009“ gewählt.<br />

Anlass für die Wasserzeitung<br />

das Gespräch mit<br />

dem Volkstribun gegen CCS<br />

zu suchen.<br />

WZ: Warum haben Sie sich an die<br />

Spitze des Widerstandes gegen<br />

ein CO 2<br />

-Endlager unter der Geest<br />

gestellt?<br />

Werner Asmus: Weil ich die menschenverachtende<br />

Vorgehensweise<br />

von RWE nicht hinnehmen wollte.<br />

Ich liebe meine Enkelkinder und ich<br />

möchte nicht, dass sie auf einer<br />

unterirdischen Deponie mit allen<br />

daraus resultierenden Gefahren aufwachsen.<br />

Wie konnten Sie so schnell so<br />

viele Menschen für die Bürgerinitiative<br />

mobilisieren und 80.000<br />

Protestunterschriften sammeln?<br />

Indem wir den Bürgerinnen und<br />

Bürgern hier die Tragweite des Vorhabens,<br />

CO 2<br />

unter der Geest zu verpressen,<br />

deutlich gemacht haben.<br />

Und es gelang uns, die Medien einzuschalten.<br />

Sie müssen auch wissen,<br />

dass die Menschen hier oben sehr<br />

wachsam sind. So fand ich für die<br />

Bürgerinitiative schnell Mitstreiter.<br />

Wir begannen bei null, warfen erstmal<br />

jeder 500 Euro in die Kasse und<br />

WAsseRZeItuNG<br />

begrenztes Demonstrationsprojekt in<br />

Brandenburg beschränken, das dort<br />

im Landtag von Regierung und Opposition<br />

gewollt ist. Dafür sind aber<br />

noch rechtliche Fragen zu klären.<br />

Was können Bürger gegen das<br />

CCS-Gesetz unternehmen?<br />

Der Protest hier in der Region hat im<br />

vergangenen Jahr viel bewirkt. Es gilt<br />

auch weiterhin, wachsam zu bleiben.<br />

Es bleibt wichtig, kontinuierlich auf<br />

bundespolitischer Ebene sachliche<br />

Überzeugungsarbeit zu leisten, dass<br />

uns ein CO 2<br />

-Endlager erspart bleibt.<br />

Dafür setze ich mich wie bisher in Berlin<br />

im Interesse unserer Region ein.<br />

Werner Asmus wurde<br />

zum Volkstribun und<br />

„Mensch 2009“<br />

Foto: Dewanger<br />

dann nahm das Unternehmen seinen<br />

Lauf.<br />

Ist die Kuh jetzt vom Eis oder<br />

muss man ein kontrollierendes<br />

Auge behalten?<br />

Mich irritiert die neue Grundwasserverordnung,<br />

an der in Berlin gestrickt<br />

wird. Da werden nämlich in den<br />

§§ 52–54 unter dem Mantel des „Allgemeinwohls“<br />

Ausnahmetat bestände<br />

geschaffen. Wenn man Klima zum höheren<br />

Allgemeinwohl erklärt, könnte<br />

man den Grundwasserschutz aushebeln.<br />

Da heißt es also: Obacht! In<br />

Schleswig-Holstein wird es aber mit<br />

der jetzigen Landesregierung kein<br />

CO 2<br />

-Endlager geben! Da bin ich mir<br />

sicher, da hängt das Schicksal des<br />

Ministerpräsidenten dran.<br />

Jetzt haben Sie ja wieder mehr<br />

Freizeit – was treiben Sie denn da?<br />

Als ehrenamtlicher Bürgermeister habe<br />

ich gut zu tun und dann gehe ich<br />

auch gern auf die Jagd. Da hat man<br />

Zeit zum Nachdenken.<br />

<strong>April</strong> <strong>2010</strong> DOKUMENTATiON<br />

SEiTE 7<br />

W<br />

tiere am wasser<br />

en hat nicht schon nachts<br />

das an griffs lus ti ge Surren<br />

ei ner Mü cke um den<br />

Schlaf ge bracht? Wer hat nicht erlebt,<br />

wie die Gar ten par ty an lau en<br />

Som mer aben den sich in ein wüs tes<br />

Hau en und Ste chen ver wan delt, um<br />

der Pla ge geis ter Herr zu wer den?<br />

Denn sie zäh len nicht ge ra de zu den<br />

Freun den der Men schen und der<br />

an de ren Warm blüt er, doch als Nah<br />

insekten<br />

Mach die Mü cke, Mü cke!?<br />

„Vam pir weib chen“ im Blut rausch<br />

rungs beu te für grö ße re In sek ten,<br />

Fi sche, Lur che und klei ne re Vö gel<br />

kann es ei gent lich nicht ge nug Mücken<br />

ge ben.<br />

Die In sek ten wer den 5 bis 6 mm<br />

lang, sind braungrau und le gen die<br />

Ei er als schwim men de Schiff chen<br />

auf dem Was ser bzw. an feuch ten<br />

Stel len ab. Für die Ent wick lung der<br />

Lar ven und Pup pen ist Was ser die<br />

Grund vo raus set zung. In Schleswig<br />

Vor und nach dem Mückenstich<br />

Für ih ren Nach wuchs – die Entwick<br />

lung der Ei er und die Ei ab la ge<br />

– brau chen die Mü cken weib chen<br />

ei ne Men ge Ener gie und Kraft: Deshalb<br />

sind sie stän dig auf Su che nach<br />

nähr stoff rei chem Blut und ste chen<br />

mehr fach, was das Zeug hält. Für die<br />

Or tung der Op fer die nen den klei nen<br />

Vam pi ren Körperwärme, aus ge at meter<br />

Wasserdampf und Koh len dio xid<br />

sowie Schweißgeruch. Die Männchen<br />

da ge gen be gnü gen sich mit<br />

Blü ten und Pflan zen säf ten.<br />

Die weibliche Stechmücke sticht<br />

vor allem während der Dämmerung.<br />

Nach der Landung auf der Haut<br />

wartet sie einige Sekunden, um sicherzugehen,<br />

dass sie nicht bemerkt<br />

wurde. Dann werden die Enden der<br />

Unterlippe aufgesetzt und ihre<br />

Mundwerkzeuge tief eingebohrt. Sie<br />

saugt Blut auf, wobei ihr Hinterleib<br />

anschwillt. Durch den in die Wunde<br />

abgegebenen Speichel wird das Blut<br />

Neben dem Essen von Knoblauch,<br />

um Mücken fern zu halten, bietet<br />

auch die Industrie viele Mittel<br />

gegen die Blutsauger an.<br />

Holstein gibt es um die 40 Ar ten, die<br />

drei Haupt grup pen zu ge ord net werden<br />

kön nen. Bei den Haus mü cken<br />

über win tert die letzte Generation als<br />

aus ge wach se ne Tie re an ge schütz ten<br />

Or ten und nach dem ers ten stär kenden<br />

Blut me nü le gen die Weib chen<br />

200 bis 400 Ei er. Da bei dient selbst<br />

die kleins te Was ser la che als Kin derstu<br />

be. Die Lar ven ent wick lung dau ert<br />

zwei bis drei Wo chen. Und nach ei ner<br />

des Opfers verflüssigt und ein Gerinnen<br />

verhindert, damit ihr Rüssel<br />

während der Nahrungsaufnahme<br />

nicht verstopft.<br />

Um Mücken fern zu halten, eignen<br />

sich laut Stiftung Warentest<br />

(Packungsgröße, unverbindliche<br />

Preisempfehlung): Autan Family<br />

Creme (50 ml; 4,80 Euro), Autan<br />

Active Stift (50 ml; 7,75 Euro),<br />

Autan Active Lotion (100 ml; 7,75<br />

Euro), Autan Family Milch (100 ml;<br />

7,75 Euro)<br />

Gegen Juckreiz und Entzündungen<br />

nach Stichen empfiehlt Stiftung<br />

Warentest (Packungsgröße;<br />

unverbindliche Preisempfehlung):<br />

Hydro Heumann Hautcreme 0,25 %<br />

(20 g; 5,11 Euro), Hydrocortison<br />

Hexal, 0,25 % Creme (20g; 5,11<br />

Euro), Hydrocutan Salbe mild (20 g;<br />

5,82 Euro)<br />

Pup pen ru he von zwei bis vier Ta gen<br />

schlüp fen ge schlechts rei fe Tie re,<br />

die dann nach höchs tens 20 Ta gen<br />

ihr Le ben be en den. Bei den Waldund<br />

Wie sen mü cken über win tern<br />

die Ei er. Die Wald mü cke zählt zu<br />

den Früh jahrs brü tern und sie nut zen<br />

Wald tüm pel aus Schmelz und Regen<br />

was ser, um sich in Ma ssen zu<br />

ver meh ren. Be son ders En de Ap ril bis<br />

An fang Mai tre ten sie in Schwär men<br />

auf. Die Luft feuch te der Mor genund<br />

Abend stun den führt zu er höh ter<br />

Ste ch lust. Frost im Win ter de zi miert<br />

diese Art nicht, son dern hilft die<br />

Schlupf hem mung der Ei er zu ver mindern.<br />

An son ni gen Tüm peln, Gru ben<br />

und Fluss nie de run gen sind die Wiesen<br />

mü cken zu Hau se. Ih re Be sonder<br />

heit: Auch bei Son nen schein ist<br />

kein „Warm blü ter“ vor Ste chat ta cken<br />

si cher. Da bei güns ti gen Tem pe ra turen<br />

in ner halb von zehn Ta gen die<br />

neue Ge ne ra ti on he ranwächst, tre ten<br />

dann „Mü cken wol ken“ auf.<br />

Im pres sum<br />

He raus ge ber:<br />

<strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong>,<br />

Oeversee; <strong>Wasserverband</strong><br />

<strong>Nord</strong>erdithmarschen, Heide;<br />

Wasserversorger Angeln<br />

Re dak ti on und Ver lag:<br />

Spree-pr, Niederlassung <strong>Nord</strong>,<br />

OT Degtow, Dorfstr. 4,<br />

23936 Grevesmühlen<br />

Telefon: 03881 755544<br />

e-Mail: alex.schmeichel@spree-pr.de<br />

www.spree-pr.com<br />

Blaugrüne Mosaikjungfer<br />

(Aeshna cyanea)<br />

Le bens raum:<br />

je des Ge wäs ser<br />

Nah rung:<br />

Mü cken, Brem sen<br />

Vorkommen:<br />

In SchleswigHolstein häufig<br />

in allen stehenden Gewässern*<br />

Wasserläufer<br />

(Gerris lacustris)<br />

Le bens raum:<br />

Tüm pel und Tei che<br />

Nah rung:<br />

to te In sek ten, die auf der<br />

Was ser ober flä che trei ben<br />

Vorkommen:<br />

in SchleswigHolstein häufig*<br />

Wasserskorpion<br />

(Nepa<br />

cinerea)<br />

Le bens raum:<br />

am schlam mi gen<br />

Grund von sehr<br />

fla chen Ge wäs sern<br />

Nah rung:<br />

Kaul quap pen, In sek ten lar ven<br />

Vorkommen:<br />

in SchleswigHolstein in<br />

eutrophen StillwasserTypen*<br />

Gelbrandkäfer<br />

(Dytiscus<br />

marginalis)<br />

Le bens raum:<br />

ste hen de Ge wäs ser<br />

al ler Art<br />

Nah rung:<br />

Lar ven ver schie de ner Was serin<br />

sek ten, kleine Fische<br />

Vorkommen:<br />

häufig in allen stehenden<br />

Gewässertypen im Lande*<br />

* Angaben zum Vorkommen<br />

vom Ministerium für Landwirtschaft,<br />

Umwelt und ländliche<br />

Räume Schleswig-Holstein<br />

V. i. S. d. P.: Thomas Marquard<br />

Re dak tion: Alexander Schmeichel<br />

Mitarbeit: Gaby Schütze, Jörg<br />

Schütze, Dr. peter Viertel<br />

Fo tos: G. Schütze, J. Schütze,<br />

H. petsch, A. Schmeichel, Archiv<br />

Layout: Spree-pr,<br />

Johannes Wollschläger<br />

Druck: <strong>Nord</strong>ost-Druck GmbH & Co.<br />

KG Neubrandenburg

WasserZeitung • 1/<strong>2010</strong> umschau<br />

seite 8<br />

auf einem Bein kann man nicht stehen<br />

Gemeinde Pellworm trat am 1. <strong>April</strong> <strong>2010</strong> auch abwasserseitig in den <strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong> ein<br />

B<br />

ereits seit 47 Jahren ist die<br />

Gemeinde Pellworm Mitglied<br />

im <strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong>. Und<br />

seit genau 46 Jahren beziehen die<br />

Inselbewohner ihr Trinkwasser aus<br />

dem zentralen Wasserwerk Oeversee.<br />

Nun, nach beinahe einem halben<br />

Jahrhundert, übertrug die Gemeinde<br />

dem Verband auch die Aufgaben der<br />

Abwasserentsorgung. Ausgerechnet<br />

zum 1. <strong>April</strong>. Aber ein Scherz ist das<br />

keineswegs.<br />

liefert. Endgültig entschieden hatten<br />

sich die Gemeindevertreter am 4.<br />

März <strong>2010</strong>. Nach umfassender Beratung<br />

sprach sich das 11-köpfige<br />

Gremium einstimmig dafür aus, die<br />

Aufgabe der Abwasserbeseitigung<br />

dem WVN zu übertragen.<br />

Was verspricht sich die Gemeinde von<br />

dieser Weichenstellung? „Langfristig“,<br />

so Bürgermeister Klaus Jensen, „sollen<br />

alle Bürgerinnen und Bürger auch<br />

vom abwassertechnischen Know-how<br />

des Verbandes profitieren, der obendrein<br />

in Kooperation mit der Wassersparte<br />

vor Ort Synergien erschließen<br />

kann.“ Jederzeit wird gewährleistet,<br />

dass die hygienischen Belange der<br />

Trinkwasserversorgung zu 100 Prozent<br />

gesichert sind. Mit der Übertragung<br />

ist der <strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong> nun<br />

Komplettdienstleister rund ums Wasser<br />

und Abwasser, da beispielsweise<br />

auch die Abfuhr des Fäkalschlamms<br />

aus Hauskläranlagen in das Aufgabengebiet<br />

fällt.<br />

Das Mengenentgelt für die Schmutzwasserbeseitigung<br />

bleibt unverändert<br />

bei 2,57 Euro pro Kubikmeter. Das ist<br />

die positive Nachricht. Nicht ganz so<br />

gut sieht‘s beim monatlichen Grundpreis<br />

aus. Der musste auf 23,30 Euro<br />

angehoben werden. Jensen: „Diese<br />

Anpassung war erforderlich, um<br />

beim Abwasser die Kosten decken<br />

zu können. Die Erhöhung wäre im Übrigen<br />

auch gekommen, wenn unsere<br />

Gemeinde die Abwasserentsorgung<br />

weiter in eigener Regie fortgeführt<br />

hätte.“ Eine Sache bleibt bei der Entsorgung<br />

dann doch beim Alten. Karl-<br />

Heinz Clausen, allgemein nur „Bube“<br />

gerufen, wird weiterhin der Fachmann<br />

fürs Abwasser sein. Er ist seit dem<br />

1. <strong>April</strong> <strong>2010</strong> Mitarbeiter des WVN.<br />

Verträge in<br />

trockenen Tüchern<br />

In den zurückliegenden Monaten hatte<br />

sich die Pellwormer Gemeindevertretung<br />

intensiv mit der Organisation<br />

der Abwasserbeseitigung befasst.<br />

Ziel war es, diese hoheitliche kommunale<br />

Aufgabe in zuverlässige<br />

Hände zu legen. Und was (oder wer)<br />

läge da näher als der <strong>Wasserverband</strong><br />

<strong>Nord</strong>? Der bestätigt seine Leistungsfähigkeit<br />

seit 1964 schließlich Tag<br />

für Tag, indem er zuverlässig und<br />

qualitativ hochwertig das Lebensmittel<br />

Nummer 1 über die beinahe 80 km<br />

langen Hauptleitungen von Oeversee<br />

zu den Verbrauchern nach Pellworm<br />

D<br />

ie Trinkwasserkonzeption<br />

des WVN dokumentiert:<br />

Aus Sicht des Rohwasserangebots,<br />

der Wasseraufbereitungskapazitäten<br />

und der -verteileranlagen<br />

bestehen für das gesamte Verbandsgebiet<br />

keine Bedenken hinsichtlich<br />

der stabilen Versorgung mit Trinkwasser.<br />

„Das kostbare Nass“, erklärt<br />

Peter Klerck, Technischer Leiter<br />

beim Verband, „wird über ein rund<br />

1.600 km langes Trinkwassernetz zu<br />

den Abnehmern befördert – selbst bis<br />

auf die von Oeversee 95 km entfernte<br />

(Leitungslänge) Hallig Süderoog.“<br />

Dass den Pellwormer und Süderooger<br />

Verbraucherinnen und Verbrauchern<br />

das Wasser auch ständig mit dem<br />

nötigen Druck zur Verfügung steht,<br />

dafür sorgt die Druckerhöhungsanlage<br />

(DEA) auf Pellworm. Klerck:<br />

„Unser <strong>Wasserverband</strong> hat die aus<br />

den 60er Jahren stammende Anlage<br />

2008/2009 modernisiert.“ Damals<br />

erneuerten die Fachleute die Anlagen-<br />

und Elektrotechnik. Klerck: „Die<br />

komplette Verrohrung, die Pumpen,<br />

Schaltschränke und Steuerung wurden<br />

ausgewechselt.“ Weiterhin erhielt<br />

die Station einen sogenannten<br />

Bypassbetrieb. Das bedeutet nichts<br />

anderes, als dass bei Stromausfall<br />

oder größeren Havarien die DEA umfahren<br />

und die <strong>Nord</strong>seeinsel direkt<br />

vom Festland aus über die Druckerhöhungsanlage<br />

Bredstedt versorgt<br />

werden kann – sozusagen eine zusätzliche<br />

„Lebensversicherung“ für<br />

die Inselbewohner.<br />

Druckerhöhungsanlage Pellworm<br />

Für den „Pep“ in den rohren<br />

Pellwormer Druckerhöhungsanlage (DEA) garantiert steten Wasserfluss /<br />

DEA Bredstedt als zusätzliche „Lebensversicherung“ für die <strong>Nord</strong>seeinsel<br />

Zentrale Kläranlage Pellworm<br />

Eindrucksvolle Luftaufnahme der <strong>Nord</strong>seeinsel Pellworm – fotografiert von Werner Köster.<br />

Die Druckerhöhungsanlage auf Pellworm sorgt für den nötigen Wasserdruck in den Leitungen.<br />

Historie<br />

Im Juni 1966 feierte man Richtfest<br />

am Moordamm. Die Firma Paul I.<br />

Peters baute dort für den WV <strong>Nord</strong><br />

die vollautomatische Druckstation.<br />

Kostenpunkt: 800.000 DM. Sie dient<br />

dazu, dass auf Pellworm ein Wasserdruck<br />

von drei bis vier bar vorhanden<br />

ist. Die Anlage umfasste damals<br />

zwei Reinwasserbehälter mit<br />

je 400 m 3 Fassungsvermögen. Damit<br />

konnte Pellworm, wenn einmal die<br />

Wasserzufuhr unterbrochen war,<br />

etwa fünf bis sechs Tage versorgt<br />

werden – wenn alle Haushalte sparsam<br />

mit Wasser umgingen.<br />

Zentrale Kläranlage Pellworm.<br />

DEA Pellworm.<br />

preisrätsel<br />

• Den wievielten Brunnen<br />

lässt der WVN bohren?<br />

• Wann ging Wilhelm Behnemann<br />

in den Ruhestand?<br />

• An welchem Tag übertrug<br />

Pellworm dem WVN die<br />

Abwasserentsorgung?<br />

Zu gewinnen gibt es:<br />

125, 75 und 50 Euro.<br />

Lösungen per Post oder E-Mail an<br />

den WVN – siehe „Kurzer Draht“<br />

unten. Stichwort: Preisrätsel<br />

Einsendeschluss: 15. 05. <strong>2010</strong><br />

Gewinner 2/2009:<br />

1. Wolfgang Tiersch, Großsolt<br />

2. Thomas Kraft, Meyn<br />

3. Jan Clasen, Haselund<br />

kurzer draht<br />

<strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong><br />

Wanderuper Weg 23<br />

24988 Oeversee<br />

Tel.: 04638 8955-0<br />

Fax: 04638 8955-55<br />

E-Mail: info@wv-nord.de<br />

www.wv-nord.de<br />

Öffnungszeiten:<br />

Montag bis Donnerstag:<br />

08.30 –12.30 Uhr und<br />

13.30 –16.00 Uhr<br />

Freitag: 08.30 –12.00 Uhr