1,35 € 450 - Wasserverband Nord

1,35 € 450 - Wasserverband Nord

1,35 € 450 - Wasserverband Nord

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

InformatIonen für dIe Kunden des WasserVerbandes nord<br />

Blaues Band<br />

Liebe Leserinnen und Leser,<br />

in alten Zeiten wurde Wasser als<br />

eines der vier Elemente angesehen,<br />

aus denen die Welt geschaffen ist.<br />

Und so ganz falsch lagen unsere Urahnen<br />

damit auch nicht. Wasser ist<br />

für uns mit Abstand das wichtigste<br />

Lebensmittel. Dementsprechend<br />

kommt dem Wasser und der nachhaltigen<br />

Wasserbewirtschaftung<br />

eine sehr große Bedeutung zu. Das<br />

schließt den Schutz des Lebensmittels<br />

Wasser und die Entwicklung<br />

des Lebensraums Gewässer ein und<br />

bedeutet auch den Schutz des Menschen<br />

vor den Gefahren des Wassers.<br />

Weltweit beobachten wir eine<br />

Zunahme extremer Wetterereignisse.<br />

Klimawandel ist also keine skeptische<br />

Prognose mehr, sondern Realität. Die<br />

sintflutartigen Regenfälle in vielen<br />

Teilen Deutschlands sprechen – leider<br />

– für sich. Die Wasserversorgung<br />

ist eine Kernaufgabe der kommunalen<br />

Daseinsvorsorge. Bei den Wasserverbänden<br />

in Schleswig-Holstein ist unser<br />

Wasser gut aufgehoben.<br />

Der <strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong> versorgt<br />

Sie zuverlässig mit erstklassigem<br />

Trinkwasser, das es im Oeverseer<br />

Grundwasser noch reichlich und in<br />

bester Qualität gibt. Das naturbelassene<br />

Lebensmittel erreicht Sie<br />

rund um die Uhr, im Sommer wie<br />

im Winter. In vielen Gemeinden ist<br />

der WV <strong>Nord</strong> auch für die Abwasserbeseitigung<br />

zuständig. Damit<br />

schließt sich der Kreislauf, denn in<br />

dieser Doppelfunktion ist die gründliche<br />

Reinigung des Abwassers vor<br />

der Abgabe an die Natur sein ureigenstes<br />

Interesse. Der Verband wird<br />

auch künftig im Kreis Schleswig-<br />

Flensburg mit meinem Nachfolger,<br />

Herrn Dr. Wolfgang Buschmann,<br />

einen verlässlichen Partner haben.<br />

Dr. Buschmann wird ihn bei der Erfüllung<br />

seiner wichtigen Aufgaben<br />

für unser Gemeinwesen angemessen<br />

unterstützen.<br />

Ich wünsche Ihnen und uns, dass uns<br />

niemand unser Wasser trübt.<br />

Ihr Bogislav-Tessen v. Gerlach,<br />

Landrat des Kreises<br />

Schleswig-Flensburg<br />

ausgabe oeVersee<br />

6. Jahrgang nr. 1<br />

aprIl 2012<br />

alles bio in der schlammtrocknung<br />

Landwirt<br />

Hans-Willi<br />

Brümmer wollte die<br />

Wärme, die bei der Stromerzeugung<br />

per Biogas entsteht,<br />

eigentlich nach Bredstedt<br />

schicken. Auf halbem Weg<br />

liegt aber die Kläranlage<br />

und mit den Fachleuten<br />

war er sich schnell handelseinig.<br />

Es gibt nur Vorteile<br />

für Mensch und Natur.<br />

Festmist von Mutterkühen und aus der<br />

Buntmast, gemixt mit Gras- und Maissilage<br />

– das sind die guten Zutaten, mit<br />

denen Landwirt Hans-Willi Brümmer<br />

in Sophien-Magdalenen Koog Biogas<br />

produziert.<br />

Die Die bei der<br />

Umwandlung<br />

zu Strom entstehende<br />

Wärme wollte er geschickt nutzen<br />

und fand auf der nahen Kläranlage<br />

beste Partner.<br />

Abwassermeister Martin Morzik<br />

suchte ohnehin eine mittelfristige<br />

Lösung für die Schlammbehandlung.<br />

2013 läuft ein Projekt mit Landwirten<br />

aus, die bisher die Hälfte des nassen<br />

Schlamms abnahmen. Der <strong>Wasserverband</strong><br />

<strong>Nord</strong> hätte über Investitionen<br />

in die Kapazitätsverdopplung der<br />

Schlammtrocknung entscheiden müssen.<br />

Bisher sorgen nach der maschinellen<br />

Entwässerung nur Sonne und<br />

Wind sowie ein computergesteuertes<br />

Fahrzeug energiesparend dafür, dass<br />

landpartie museumsort Kupfermühle in harrislee ist lohnendes Ziel für kleine Zeitreisen<br />

Die reizvolle Architektur und Landschaft<br />

können das ganze Jahr auf<br />

eigene Faust erkundet werden. Wer<br />

jedoch das Innenleben des Museumsortes<br />

Kupfermühle sehen möchte, der<br />

kann das ab dem 16. Mai wieder tun,<br />

oder sich mit einer Gruppe in der Ne-<br />

bensaison an- melden.<br />

Das Wasserrad im Museumsort Kupfermühle dreht sich wieder<br />

und setzt das Hammerwerk in Bewegung. Besucher erleben in<br />

Führungen, wie hier früher das Material bearbeitet wurde.<br />

Die Bredstedter Kläranlage in einer Übersicht. Das Blockheizkraftwerk<br />

links speist den Strom ins Netz und die Wärme in die Betriebsgebäude<br />

sowie die Schlammtrocknung (oben rechts).<br />

Landwirt Hans-Willi Brümmer (li.) und Abwassermeister Martin Morzik<br />

stehen in engem Kontakt und kontrollieren das gemeinsame Projekt.<br />

sich das Volumen des Schlamms aus<br />

der Abwasserreinigung verringert.<br />

Wenn nun ab Mai die Wärme aus<br />

dem Blockheizkraftwerk zugeführt<br />

wird, verkürzt sich der Trocknungszeitraum<br />

erheblich – von 1 ½ Monaten<br />

auf voraussichtlich 1 ½ Wochen!<br />

„Und das nur mit ein paar Leitungen,<br />

einigen Gebläsen und günstiger Wärme“,<br />

freut sich Martin Morzik. Schon<br />

jetzt wird das Betriebsgebäude geheizt.<br />

Der Vorteil für Landwirt Brümmer:<br />

Er erhält den Kraft-Wärme-Kopplungs-<br />

Bonus. „Ein tolles Beispiel für klugen<br />

Umweltschutz vor Ort“, findet Martin<br />

Morzik. Er weiß, dass Biogasanlagen<br />

mit Blick auf den Grundwasserschutz<br />

umstritten sind. Daher sei es wichtig,<br />

sie rücksichtsvoll zu betreiben. Landwirt<br />

Brümmer stellt sich dieser Aufgabe.<br />

Abwassermeister Martin Morzik ist<br />

An dem geschichtsträchtigen Standort<br />

in Harrislee befinden sich in Sichtweite<br />

und fußläufiger Umgebung das Kobbermølle<br />

Museum und das Industriemuseum.<br />

Ein Verein kümmert sich um<br />

das Areal, dessen Nutzung bis ins 17.<br />

Jahrhundert zurückreicht. Die Exponate<br />

der „Gisela und Bodo Daetz Stiftung“<br />

geben einen Einblick in die Geschichte<br />

der Fabrik und die Lebensumstände<br />

der Arbeiter aus vier Jahrhunderten.<br />

Besondere Anziehungspunkte<br />

in den beiden Fabrikhallen sind die<br />

funktionsfähige Dampfmaschine sowie<br />

das Hammerwerk, das nach seiner<br />

Rekonstruktion 2008 heute wieder eindrucksvoll<br />

die Kraft des Wassers unter<br />

Beweis stellt. Besondere Aktionen gibt<br />

sehr an der effektiven Schlammtrocknung<br />

gelegen. Schließlich gehe es<br />

nicht um den Selbstzweck. Indem der<br />

feuchte Schlamm zu trockenem Granulat<br />

wird, verringert sich der Aufwand,<br />

den bei Landwirten beliebten phosphathaltigen<br />

Dünger auf die Äcker<br />

auszufahren. Die Bauern brauchen<br />

weniger Fuhren und können statt Güllewagen<br />

nun Düngerstreuer einsetzen.<br />

„Das spart Zeit, Benzin, schont Straßen<br />

und verbessert die CO 2 -Bilanz<br />

erheblich“, zählt Morzik die Vorteile<br />

auf. Nicht zuletzt profitieren natürlich<br />

die Kunden des WV <strong>Nord</strong>. Der<br />

Verband stärkt seine Partner in der<br />

Region, schont die Umwelt und letztlich<br />

die Portemonnaies, weil eine gut<br />

funktionierende Verfahrenstechnik<br />

ein wichtiger Pfeiler für stabile Abwasserpreise<br />

ist.<br />

es zusätzlich zu den Öffnungszeiten am<br />

20. Mai (11–17 Uhr) anlässlich des Internationalen<br />

Museumstages und am<br />

28. Mai (10–17 Uhr) zum Deutschen<br />

Mühlentag.<br />

Öffnungszeiten:<br />

16. Mai – 18. Oktober:<br />

Mi./Do.: 14.30 –17 Uhr<br />

Führungen um 15 Uhr<br />

Eintritt:<br />

Erwachsene 4 <strong>€</strong>, Schüler 2 <strong>€</strong><br />

Kontakt:<br />

Museumsort Kupfermühle gGmbH<br />

Zur Kupfermühle 17 in Harrislee<br />

Telefon: 0461 4077125<br />

www.industriemuseum-<br />

kupfermuehle.de

seIte 2 Aktuelles<br />

WAsseRZeItuNG<br />

CCS – es ist noch nichts entschieden<br />

Verschiedene Varianten immer noch denkbar<br />

Der Ball ist noch im Spiel. Entschieden<br />

ist noch nichts. Die<br />

Hoffnungen sind noch groß.<br />

Sowohl von den Befürwortern<br />

der Kohlendioxidverpressung<br />

als auch von den CCS-<br />

Gegnern.<br />

Ende März sagte EU Energiekommissar<br />

Oettinger im Interview mit Dow Jones<br />

News: „Wir untersuchen gerade, ob<br />

wir einen Vorschlag entwickeln, zu<br />

welchem Zeitpunkt CCS für neue, aber<br />

auch für alte Kraftwerke verbindlich<br />

werden sollte.“<br />

In der Zwischenzeit hängt der Deutsche<br />

Entwurf des CCS-Gesetzes im Vermittlungsausschuss<br />

des Bundesrates fest.<br />

Nach vier ergebnislosen Beratungen<br />

kristallisieren sich drei Varianten<br />

heraus:<br />

1. Entwurf der Bundesregierung mit<br />

Länderklausel, d. h. ein weitgehender<br />

Rechtsrahmen für CCS allerdings mit<br />

einer Ausstiegsoption für einzelne<br />

Bundesländer (findet Zuspruch in<br />

Schleswig-Holstein, Hessen, Niedersachsen,Mecklenburg-Vorpommern,<br />

Sachsen-Anhalt).<br />

2. Entwurf der Bundesregierung ohne<br />

Länderklausel, d. h. alle Länder wären<br />

verpflichtet CCS zuzulassen (Favorit<br />

in Brandenburg, Hamburg, Sachsen).<br />

3. Österreichische Lösung, d. h.<br />

CCS-Verbot für großtechnische Anwendungen,<br />

zugleich aber Erlaubnis<br />

für Forschungsanlagen bis 100.000<br />

Tonnen pro Speicher. B90/DIE GRÜ-<br />

NEN möchten diese Lösung noch<br />

weiter Einschränken auf so genannte<br />

prozessbedingte CO 2 -Emissionen.<br />

(Baden-Württemberg, Bremen, <strong>Nord</strong>rhein-Westfalen).<br />

Die Bürgerinitiativen drängen dagegen<br />

weiterhin auf ein konsequentes<br />

CCS-Verbotsgesetz ohne die Option<br />

eines „schmalen Forschungsgesetzes“.<br />

Sie haben diese Position am 21. März<br />

1,<strong>35</strong> <strong>€</strong> <strong>450</strong>,- <strong>€</strong><br />

Stoff zum<br />

Nachdenken<br />

Teil 1<br />

auf einer Anhörung des Bundesvorstandes<br />

der GRÜNEN in Berlin deutlich<br />

vor getra gen.<br />

Die Wasserwirtschaft sieht, dass es<br />

vor allem erhebliche wirtschaftliche<br />

Anreize sind, die für die Technik der<br />

Koh len dioxid ver pressung eine Lanze<br />

brechen:<br />

• Der Emissionshandel für Treib hausgase<br />

unterscheidet „schlechtes“ CO 2<br />

(in die Atmosphäre) und „gutes“ CO 2<br />

(unter die Erde).<br />

• Die Auswaschung von bisher unrentab<br />

len Erdölsanden mit flüssigem<br />

CO 2 .<br />

Da alle An reize auf eine massenhafte<br />

CCS An wen dung hinauslaufen, wäre<br />

auch bei einem Forschungsgesetz<br />

größte Vor sicht ge boten, es könnte<br />

schnell der Damm brechen. Ernst Kern,<br />

Ge schäfts führer des <strong>Wasserverband</strong>es<br />

<strong>Nord</strong> sagt: „Die am weitesten gehende<br />

Variante, nämlich ein klares Verbotsgesetz,<br />

wäre wohl die beste Lösung.“<br />

Liebe Leserinnen und Leser!<br />

Nach dem großen Erfolg des Kreuzworträtsels in der Dezemberausgabe folg<br />

hier wieder ein extra für die Schleswig-Holsteiner Knobelfreunde entworfenes.<br />

Gesucht sind regionale Begriffe, einige Hinweise stecken in der Zeitung. Das<br />

Lösungswort bezeichnet einen Feiertag, der in diesem Jahr im Mai begangen wird.<br />

1 2 3 4<br />

E<br />

5<br />

B<br />

12<br />

9<br />

F<br />

Lösungswort:<br />

6 7<br />

H<br />

8<br />

10 11<br />

D<br />

A B C D E F G H I<br />

13<br />

Senden Sie das Lösungswort bitte unter dem<br />

Kennwort „Wasserrätsel“ bis zum 11. Mai<br />

2012 per E-Mail oder Post an Ihren Wasserversorger.<br />

Bitte geben Sie unbedingt auch<br />

Ihre Adresse an (ausdrücklich nur für dieses<br />

Gewinnspiel), damit wir Sie im Gewinnfall<br />

auch auf dem Postweg erreichen können.<br />

A<br />

I<br />

Während das Gesetz in Deutschland immer noch nicht entschieden<br />

ist, gehen die Planungen für den Ausbau des europäischen<br />

Netzes weiter.<br />

G<br />

C<br />

CO 2 Quelle<br />

Erdgasfeld<br />

Aquifer<br />

(tiefer Wasserleiter<br />

als potenzieller<br />

Speicher)<br />

CO -Pipeline<br />

2<br />

Schiffsrouten<br />

1. 75,- Euro<br />

2. 50,- Euro<br />

3. 25,- Euro<br />

Waagerecht<br />

2. Zeltbefestigung, heißt wie ein<br />

beliebter Kappelner Fisch<br />

5. eine der Gezeiten<br />

6. drittgrößte nordfriesische Insel<br />

9. Wellnesstempel der Römer,<br />

„Thermen des …“<br />

10. Sturmflut, Blanker …<br />

12. Lebensmittel Nr. 1<br />

13. großer schwarz-weißer Vogel<br />

Senkrecht<br />

1. Restprodukt der<br />

Abwasserreinigung<br />

3. ETS-Region, das E steht für …<br />

4. Cartoonzeichner aus Schleswig-Holstein<br />

(Nachname)<br />

7. Ergänzen Sie: „Wo de<br />

Ostsee/<strong>Nord</strong>see… trecken<br />

an den Strand“<br />

8. Stadt an der Schlei<br />

11. Autor von „Der Schimmelreiter“<br />

<strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong>, Wanderuper Weg 23, 24988 Oeversee oder<br />

per E-Mail: info@wv-nord.de<br />

<strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong>erdithmarschen, <strong>Nord</strong>strander Straße 26,<br />

25746 Heide oder per E-Mail: info@wv-norderdithmarschen.de<br />

In der Region Angeln schicken Sie bitte Ihre Antwort an den:<br />

<strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong>angeln, Am Wasserwerk 1a, 24972 Steinbergkirche<br />

oder E-Mail: wwsteinbergkirche@wv-nordangeln.de<br />

Grafik: SPREE-PR, Quelle: Europäische Kommission JRC, Institute for Energy

April 2012 SEiTE 3<br />

Sein privates Güllerup hat Kim Schmidt<br />

in Dollerup, östlich von Flensburg, gefunden.<br />

Er sieht auf Felder, Ostsee<br />

und Touristen sind nah, ebenso eine<br />

Biogasanlage. Hier auf dem Land gibt<br />

es alles, was der kreative Zeichner<br />

für seine Cartoons namens Local<br />

Heroes (Schweine, Kühe, Hühner<br />

etc.) braucht. Den letzten Schliff<br />

holte sich Kim Schmidt während<br />

eines Praktikums beim Bauern vor<br />

Ort. „Die Augen immer offen halten,<br />

aufmerksam sein, nichts ablehnen“,<br />

beschreibt der gebürtige Flensburger<br />

seine Arbeitsweise. Und so findet<br />

der 46jährige genügend Stoff<br />

für die wöchentliche Zeichnung in<br />

der sh:z oder auch für die lokalpolitischen<br />

Karikaturen im Flensburger<br />

wir sind schleswig-holstein – unikate aus dem land<br />

Frecher Stil im land bekannt<br />

Kim Schmidt haucht Schweinen, Kühen und Fröschen Leben ein<br />

Hedwig-Holzbein, Martha Pfahl, Local Heroes – der Cartoonlandschaft<br />

in Schleswig-Holstein würde ohne ihn ein be<br />

achtlicher Teil fehlen. Kim Schmidt ist der Kopf (und auch<br />

die Hand) hinter diesen und vielen Figuren mehr. Er<br />

versteht sich nicht als Künstler, sondern sieht sich<br />

als Handwerker.<br />

Leseempfehlung<br />

Local Heroes<br />

schnacken Platt<br />

Flying Kiwi Media GmbH<br />

Tageblatt. Dort nimmt er er<br />

mit frechem Pinselstrich die<br />

Geschehnisse im Rathaus<br />

aufs Korn. „Das gefällt sicher<br />

nicht jedem, aber ich bin ja nicht<br />

richtig böse.“ Tacheles redet allerdings<br />

seine Martha Pfahl in den<br />

ÖdeCartoons in der Moin Moin. „Sie<br />

ist ein lustiger, flexibler Charakter,<br />

ist resolut und darf alles aussprechen“,<br />

erzählt der sympathische Kim<br />

Schmidt in seinem Atelier. Ihm ist sein<br />

dienstältester Charakter (von 1986!)<br />

ans Herz gewachsen. Die Handschrift<br />

Kim Schmidts tragen zahlreiche Publikationen.<br />

Der viel seitige Zeichner illustriert<br />

u. a. die Jugendausgabe von<br />

„Die drei ???“ und die Geschichten<br />

rund um den 11jährigen Jungen Rick.<br />

Comicfiguren<br />

zeichnen<br />

Carlsen<br />

Verlag<br />

GmbH<br />

Und im Netz: www.kim-cartoon.com oder www.flying-kiwi.de<br />

Die Frösche aus den Local Heroes<br />

durften ein Eigenleben entwi<br />

ckeln, sodass es mit mittler<br />

weile<br />

gut 400 FrogsBil Frogs der gibt. Wie<br />

schafft er dieses Pensum?<br />

„Jeder, der selbstständig<br />

ist, weiß, dass man sich disziplinieren<br />

muss. Ich habe<br />

klare Pläne, arbeite recht<br />

viel, habe mit den verschiedenen<br />

Produkten mehrere<br />

Stand beine und gleichzeitig bleibt es<br />

so auch ab wechslungs reich.“ Gegen<br />

6 Uhr steht er mit der Familie auf und<br />

um halb 8 beginnt die Arbeit, beschreibt<br />

der Vater zweier Teenager<br />

Kim Schmidt gezeichnet und fotografiert.<br />

Das linke Bild zeigt anschaulich den Werdegang seiner Bilder.<br />

Zunächst zeichnet er grob vor, dann mit genauem Strich nach.<br />

Anschließend geht es an die farbliche Gestaltung. Die Unordnung<br />

entspricht übrigens nicht der Realität. Da hat sich der Zeichner<br />

die viel zitierte künstlerische Freiheit herausgenommen.<br />

Söhne den Start in den Tag. Gemeinsam<br />

mit seiner Frau Elke führt er den<br />

Verlag Flying Kiwi media, mit dem er<br />

Comic und Cartoonbücher aus eigener<br />

Feder und von weiteren Zeichnern und<br />

Autoren mit den Schwerpunkten auf<br />

<strong>Nord</strong>deutschland und Humor vertreibt.<br />

Der Verlag wurde geboren, als Kim<br />

Schmidt in den 90ern sein erstes<br />

Buch veröffentlichen wollte. „Als<br />

Newcomer hat man es bei Verlagen<br />

ja schwer, da hab ich das eben im<br />

Eigenverlag gemacht.“ Schon als<br />

Kind und Jugend licher kritzelte Kim<br />

Schmidt seine Hefte mit Zeichnungen<br />

voll, malte für die Schülerzeitung und<br />

fertigte Bilder für Vereine. Aber dann<br />

griff er mit der Ausbildung zum Krankenpfleger<br />

den Rat der Eltern, „erst<br />

etwas Ordentliches zu machen“, auf.<br />

Die Arbeit mit Menschen lag ihm,<br />

sodass er ein Lehrerstudium begann.<br />

Kurz vor dessen Abschluss setzte er<br />

dann aber doch ganz aufs Zeichnen.<br />

Lehrer ist der schlanke 1,75 Meter<br />

große Mann dennoch ein bisschen.<br />

Seine Comiczeichenkurse persönlich,<br />

im Forum oder per Lehrbuch (mittlerweile<br />

3) sind sehr beliebt. „Ich habe<br />

es gut getroffen. Seit 1997 kann ich<br />

vom Zeichnen leben, nicht feudal –<br />

aber mir reicht es.“

vun de föör bit to de hallichen<br />

WasserZeitung • 1/2012 seite 4/5<br />

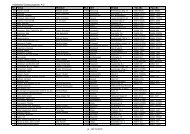

Hier bauen wir 2012 für sie<br />

Erneuerung des TrinkwassErnETzEs<br />

Gemeinde Straße Länge (m)<br />

Achtrup Schulstraße, Bahnhofstraße, Schrupplund,<br />

Kirchweg, Sprakebüller Straße, Tettwanger<br />

Straße, Gutsallee, Brebek, Eulenberg,<br />

Hauptstraße, Hogelund, Gartenstraße,<br />

<strong>Nord</strong>erstraße, Karlumer Straße<br />

6.990<br />

Bohmstedt Bohmstedtfeld 2.100<br />

Bredstedt Am Mühlenberg, Treibweg, Osterrade,<br />

<strong>Nord</strong>seestraße, Westerstraße<br />

Eggebek Hauptstraße/Osterreihe,<br />

<strong>Nord</strong>erfeld<br />

900<br />

430<br />

790<br />

Handewitt/Jarplund Hornholzer Weg 120<br />

Harrislee Westerstraße 300<br />

Haselund Lorenz-Jensen Straße,<br />

Schulstraße<br />

680<br />

420<br />

Ladelund Poststraße 100<br />

Langenhorn/Efkebüll K 73/Altendeich 2.300<br />

Lindewitt An der Heide 1.400<br />

Löwenstedt Ostenau-Westerfeld 480<br />

Medelby Lückepott 250<br />

<strong>Nord</strong>hackstedt Neuhöruper Straße 3.300<br />

Oeversee Augaarder Weg 1.580<br />

Osterby Hauptstraße 200<br />

Schafflund Buchauweg 320<br />

Schafflund Umgehungsleitung für Meierei 1.516<br />

Sieverstedt OT Stenderup 760<br />

Sillerup Lück/Dorfstraße 950<br />

Sollerup Alter Kirchenweg,<br />

Achtert Holt<br />

1.100<br />

1.100<br />

Sollwitt/Pobüll Pobüller Straße 1.280<br />

Stadum Spierling 1.300<br />

Vollstedt Bulack/Schlagboom 360<br />

Wanderup Poststraße 250<br />

Erneuerung der ABwAssErkAnälE<br />

Gemeinde Straße Länge (m)<br />

Stadt<br />

Bredstedt<br />

Hermannstraße 2. BA ca. 380 m RW Kanal DN 300–500 (oB)<br />

ca. 70 m SW Kanal DN 200 (oB)<br />

ca. 190 m SW Kanal DN 200 (Ins)<br />

Breklum Brückenstraße/Am Mühlenberg<br />

ca. <strong>450</strong> m RW-Kanal DN 300 (oB)<br />

Struckum Schreegstieg/Osterweg 1.BA ca. 300 m RW-Kanal DN 300 (oB)<br />

Jerrishoe Schulkoppel ca. 60 m RW- Sickerkanal DN (oB)<br />

Handewitt<br />

OT. Weding<br />

Siedlerstaße ca. 600 m SW- Kanal DN 200 (Ins)<br />

<strong>Nord</strong>hackstedt Flurstraße Sanierung v. RW Straßenquerungen<br />

Schafflund Bahnhofstraße<br />

Meyner Straße<br />

Hauptstraße B199<br />

Erläuterungen:<br />

DN = Nenndurchmesser in mm<br />

RW = Regenwasser<br />

ca. 220 m RW-Kanal DN 300 (oB)<br />

ca. 200 m RW-Kanal DN 300 (oB)<br />

Sanierungen v. Straßenquerungen<br />

SW = Schmutzwasser<br />

oB = offene Bauweise<br />

Ins = Inlinersanierung<br />

<strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong> dreht systematisch an den Stellschrauben<br />

Energieverbrauch immer im Visier<br />

Obwohl die Aufgaben des wV nord im wasser und Abwasser<br />

liegen, befasst er sich intensiv mit Energie. Und das aus<br />

gutem Grund – die stabile wasserversorgung und gründliche<br />

Abwasserreinigung benötigt große Mengen davon.<br />

Die Kläranlagen vor Ort sind meist<br />

die größten Stromabnehmer in der<br />

Kommune. Rechen, Förderschnecken,<br />

Gebläse, Rührwerke – all das funktioniert<br />

nur mit Strom. In Oeversee wird<br />

der Stromverbrauch der Kläranlage<br />

nur durch einen Abnehmer getoppt –<br />

das Wasserwerk.<br />

Hier benötigen die Förder- und Filteranlagen<br />

sowie etliche Pumpen gut<br />

20 Mal so viel Strom wie die Kläranlage.<br />

„Wir tragen das Wasser nicht<br />

mit Eimern zum Kunden. Wir pumpen<br />

es“, verdeutlicht Geschäftsführer<br />

Ernst Kern. Und deshalb sahen die<br />

Fachleute hier einen<br />

Punkt, die Abläufe<br />

günstiger zu gestalten.<br />

„Wir haben in<br />

die besten Pumpen<br />

investiert“, so der<br />

Geschäftsführer.<br />

„High efficiency“<br />

steht auf den<br />

Plaketten an den großen modernen<br />

Anlagen. Gute Planung, gute Motoren,<br />

gute Pumpen und beste Abstimmung<br />

sind die Stellschrauben,<br />

an denen der Verband systematisch<br />

dreht.<br />

Auf der Kläranlage in Bredstedt<br />

hatten die Fachleute ebenfalls<br />

Sparpotentiale ausgemacht. Hier<br />

" Wir tragen<br />

das Wasser<br />

nicht mit Eimern<br />

zum Kunden.<br />

Wir pumpen es."<br />

standen die Sauerstoffgebläse in<br />

der biologischen Reinigungsstufe<br />

im Fokus. Sie benötigen monatlich<br />

etwa 36.000 kWh. Das ist etwa das<br />

Zehnfache des durchschnittlichen<br />

Jahresverbrauches einer 2-köpfigen<br />

Familie! Arbeiteten die Gebläse bisher<br />

nach festen Zeitvorgaben, soll<br />

nun installierte Messtechnik den Einsatz<br />

entsprechend der Inhaltsstoffe<br />

Ammonium und Nitrat festlegen. So<br />

können bis zu 9.000 Euro jährlich eingespart<br />

werden.<br />

Neben dem finanziellen Aspekt, der<br />

ganz im Kundensinn sein dürfte, geht<br />

es dem WV <strong>Nord</strong> na-<br />

türlich auch um den<br />

ökologischen Aspekt.<br />

2.733 Tonnen Kohlendioxid<br />

produziert<br />

der <strong>Wasserverband</strong><br />

im Trink- und Abwasserbereich<br />

sowie durch den<br />

Verbrauch von Heizöl und Diesel.<br />

Damit konnte der Vorjahreswert um<br />

200 Tonnen unterschritten werden.<br />

Ernst Kern verdeutlicht: „Wir haben<br />

uns klar gegen die Kohlendioxidverpressung<br />

bei uns im Untergrund<br />

ausgesprochen. Der beste Umgang<br />

mit CO 2 ist immer noch seine Vermeidung!“<br />

Wassermeister Jörg Carstensen an einer der Hochleistungspumpen im Wasserwerk Oeversee.<br />

Übersicht der Stromkosten im Wasserwerk<br />

in Euro<br />

500.000<br />

400.000<br />

300.000<br />

200.000<br />

100.000<br />

0<br />

Strombedarf im Wasserwerk je Kubikmeter Reinwasser<br />

kWh/m 3<br />

0,56<br />

0,54<br />

0,52<br />

0,50<br />

0,48<br />

0,46<br />

0,44<br />

0,42<br />

0,40<br />

0,38<br />

Basisverbrauch: 3.500.000 kWh<br />

500.000<br />

in Euro<br />

400.000<br />

300.000<br />

200.000<br />

100.000<br />

1992<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

1992<br />

2001<br />

1993<br />

2002<br />

1994<br />

2003<br />

1995<br />

2004<br />

1996<br />

2005<br />

1997<br />

2006<br />

1998<br />

2007<br />

1999<br />

2008<br />

2000<br />

2009<br />

2001<br />

2010<br />

2002<br />

2011<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

2011<br />

0<br />

EEG-Abgabe<br />

Arbeitspreis inkl.<br />

Durchleitung<br />

Sonstige Abgaben<br />

<strong>35</strong>2.<strong>450</strong>,00<br />

45.818,50<br />

264.337,50<br />

42.294,00<br />

518.000,00<br />

124.320,00<br />

341.880,00<br />

51.800,00<br />

2009 2011<br />

Grafik oben rechts: Der Beitrag für die erneuerbaren Energien wird<br />

deutlich. Der Arbeitspreis steigt vergleichsweise wenig, sonstige<br />

Abgaben und die EEG-Abgabe haben sich etwa verdoppelt.<br />

Grafiken links: Wegen der steigenden Strompreise steigen die Stromkosten<br />

im Wasserwerk (s. oben). Sparmaßnahmen wirken dagegen<br />

und der fallende Verlauf beweist, dass sie greifen. Zwar beträgt die<br />

Spanne „nur“ 0,15 kWh/m3 , aber bei ca. 7 Mio. m³ ist das erheblich.<br />

Zusätzliche Pumpstation für<br />

Handewitter Abwasser<br />

Sowohl die Gemeinde Handewitt<br />

als auch das gemeinsame Gewerbegebiet<br />

mit Flensburg wachsen.<br />

In diesem Jahr soll auch die Fischfabrik,<br />

die zurzeit gebaut wird, ihre<br />

Geschäfte aufnehmen. Deshalb ist<br />

abzusehen, dass die kommunale<br />

Kläranlage in Handewitt an den<br />

Rand ihrer Kapazität stößt. Die<br />

Abwasserfachleute aus Flensburg<br />

und Oeversee haben deshalb<br />

schon reagiert und eine zusätzliche<br />

Pumpstation in Betrieb genommen.<br />

Diese pumpt einen Teil<br />

des Handewitter Abwassers zur<br />

Reinigung in die Kläranlage der Stadt Flensburg. Im Ortsteil Gottrupel trafen sich (v. li.) Dirk Behnemann<br />

(WV <strong>Nord</strong>), Jochen Schmidt (Stadt FL), Burkhard Andersen, Peter Julius Petersen (beide TBZ) und Peter<br />

Klerck (WV <strong>Nord</strong>), um die gemeinsame Anlage in Augenschein zu nehmen.<br />

Zertifizierung kein Geschenk<br />

Verband arbeitet weiter an nachhaltiger Struktur<br />

Im Jahr 2000 wurde der <strong>Wasserverband</strong><br />

<strong>Nord</strong> für sein Qualitätssicherungssystem<br />

nach ISO 9001 zertifiziert.<br />

Dafür wurden der gesamte<br />

Verband durchleuchtet, Prozesse,<br />

Leistungen, Arbeitsabläufe geprüft.<br />

Dabei ging es darum, die Effektivität<br />

und Effizienz in dem kommunalen<br />

Unternehmen noch weiter zu<br />

erhöhen. Sowohl die technischen<br />

Bereiche als auch die Verwaltung<br />

sind im Visier.<br />

Auf dem Zertifikat möchte und kann<br />

sich Geschäftsführer Ernst Kern jedoch<br />

nicht ausruhen. Alle drei Jahre<br />

kommen die externen Prüfer, um<br />

sich von der andauernden Leistung<br />

zu überzeugen. In diesem Jahr ist<br />

Gewinner<br />

Liebe Rätselfreunde! Herzlichen Dank<br />

für die zahlreiche Beteiligung am Preisrätsel<br />

in der Dezember-Ausgabe unserer<br />

Wasser Zeitung! Das Raten rund um Begriffe<br />

aus Schleswig-Holstein, der Weihnachtszeit<br />

und der Wasserwirtschaft hat<br />

Ihnen offenbar viel Freude gemacht. Fast<br />

alle der knapp 460 Einsender haben mit<br />

dem Lösungswort „Kerzenschein“ richtig<br />

gelegen. Wir gratulieren den Gewinnern:<br />

Frau Carla Randzio<br />

aus Osterby<br />

Herrn Kristof Reckweg<br />

aus Langenhorn<br />

Doris Doris und Gerd Siefert Siefert<br />

aus <strong>Nord</strong>strandischmoor<br />

Viel Spaß auch dieses Mal beim<br />

Knobeln auf der Seite 2!<br />

Im WV <strong>Nord</strong> begleitet Nina Hoffmann (mi.) die Zertifizierung. Sie<br />

stimmt sich mit Geschäftsführer Ernst Kern und Britta Schweim ab.<br />

es wieder so weit. In internen Gesprächen<br />

wird deshalb der Status<br />

quo erfasst und können auf Basis<br />

wasserverband nord<br />

Wanderuper Weg 23<br />

24988 Oeversee<br />

Tel.: 04638 8955-0<br />

Fax: 04638 895555<br />

E-Mail: info@wv-nord.de<br />

der kurze draht<br />

www.wv-nord.de<br />

dieser Ergebnisse schon im Vorfeld<br />

der Anhörung einige Reibungspunkte<br />

geglättet werden.<br />

Öffnungszeiten:<br />

Montag bis Donnerstag:<br />

8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und<br />

13.30 Uhr bis 16 Uhr<br />

Freitag:<br />

8.30 Uhr bis 12 Uhr

Seite6 LebenseLixier Wasser<br />

WaSSerzeitung<br />

Sturmfluten haben schon immer an<br />

der Küste <strong>Nord</strong>frieslands Deiche<br />

durchbrochen, Inseln zerrissen und<br />

ganze Ortschaften untergehen lassen.<br />

Zwei der bedeutendsten Maler<br />

<strong>Nord</strong>frieslands, Carl Ludwig Jessen<br />

und Hans Peter Feddersen, haben<br />

sich auf ganz unterschiedliche<br />

Weise mit der zerstörerischen Kraft<br />

des Wassers auseinandergesetzt.<br />

Wasser und Kunst (2) Malerei<br />

Der „blanke Hans“ als bildhafte Darstellung<br />

Carl Ludwig Jessen, Nach der Sturmflut, Aquarell, um 1880, Museumsberg Flensburg.<br />

von Ulrich Schulte-Wülwer* Wasser ist der Quell des Lebens.<br />

Bäche, Flüsse, Seen und das<br />

Meer üben seit ewigen Zeiten eine magische Anziehungskraft auf den<br />

Menschen aus und haben Musiker, Dichter und Maler zu großen Leistungen<br />

inspiriert. Auf der anderen Seite belegt die schwere Sturmflut<br />

vor genau 50 Jahren, dass die elementare Gewalt des Wassers den<br />

Menschen bis heute in Angst und Schrecken versetzt.<br />

Beide greifen in ihren Bildern Themen<br />

auf, die auch literarisch behandelt<br />

wurden.<br />

Literatur in Bildern<br />

Carl Ludwig Jessen bezieht sich auf<br />

ein historisches Ereignis, das der<br />

Pas tor auf Hallig <strong>Nord</strong>strandischmoor,<br />

Johann Christoph Biernatzky,<br />

als Augenzeuge in einer Novelle ver-<br />

arbeitet hat. Es ging um die verheerende<br />

Sturmflut im Februar 1825. Die<br />

Wassermassen hatten vier der sieben<br />

Häuser und die Kirche weggerissen.<br />

Viermal zuvor schon war die Kirche<br />

auf <strong>Nord</strong>strandischmoor durch Sturmfluten<br />

zerstört. Wie durch ein Wunder<br />

konnte der kostbare mittelalterliche<br />

Kelch aus den Trümmern der Kirche<br />

geborgen werden.<br />

Kelch der Hoffnung<br />

Jessen schildert auf seinem Bild den<br />

Morgen nach der Flut. Die Bewohner<br />

haben sich auf der Kirchwarft versammelt<br />

und suchen Trost und Zuspruch.<br />

Ihr Kummer, ihre Sorgen und ihre Verzweiflung<br />

sind auf den Gesichtern und<br />

Hans Peter Feddersen, Blanker Hans, 1902. Öl auf Leinwand, <strong>Nord</strong>see Museum Husum.<br />

an ihren Körperhaltungen abzu lesen.<br />

Der Pastor macht den Gemeindemitgliedern<br />

Mut und zeigt ihnen den<br />

geborgenen Kelch als ein Zeichen<br />

der Hoffnung und eines Neubeginns.<br />

In der Anordnung der Figurengruppen<br />

wirkt das Bild wie die Schlussszene<br />

eines Theaterstücks.<br />

Stürzen und Ziehen<br />

Die Menschen fanden anschließend<br />

die Kraft, die zerstörten Häuser wieder<br />

aufzubauen, und nutzten dazu die<br />

Trümmer der Kirche, die nicht noch<br />

einmal errichtet wurde. Als König<br />

Friedrich VI. von Dänemark die Hallig<br />

besuchte, um sich ein Bild von dem<br />

Ausmaß der Zerstörung zu machen,<br />

überreichten ihm die Halligbewohner<br />

den Kelch, der sich heute im Nationalmuseum<br />

in Kopenhagen befindet.<br />

Hans Peter Feddersen geht das Thema<br />

völlig anders an. Sein Gemälde<br />

„Blanker Hans“ basiert auf dem<br />

berühmten Gedicht von Detlev von<br />

Liliencron, der als Hardesvogt auf<br />

Pellworm in seinem Gedicht „Trutz,<br />

Blanke Hans“ den<br />

* Ulrich<br />

Schulte-Wülwer (Jg. 1944)<br />

war bis 2009 als Direktor des<br />

Museumsberges in Flensburg<br />

und als Professor für Kunstgeschichte<br />

an der Universität<br />

Kiel tätig. Als Autor hat er sich<br />

unter anderem mit der Malerei<br />

in <strong>Nord</strong>deutschland befasst. Er<br />

ist Aufsichtsratsvorsitzender<br />

des Museums „Kunst der Westküste“<br />

auf Föhr und seit 2011<br />

Träger des Verdienstordens<br />

des Landes Schleswig-Holstein.<br />

Mythos von der im 14. Jahrhundert<br />

untergegangenen Ortschaft Rungholt<br />

beschwor. Liliencrons Versmaß ist<br />

der Rhythmus der rollenden Wogen:<br />

„Heut bin ich über Rungholt gefahren,<br />

/ die Stadt ging unter vor fünfhundert<br />

Jahren.“ Auch Feddersen weiß, dass<br />

jede Welle ihre eigene Struktur und<br />

ihr eigenes Bewegungsgesetz hat.<br />

Man erkennt den Sog der zurückdrängenden<br />

Flut, sieht das Brechen,<br />

Stürzen und Ziehen jeder einzelnen<br />

Woge, die die letzten Reste des Menschenwerks<br />

zermalmen. Die Möwen,<br />

die vor schwarzblauem Himmel auffliegen,<br />

kümmert dies nicht.<br />

Entfesselte Urgewalt<br />

Lange Zeit galt es als unmöglich, das<br />

Meer als entfesselte Urgewalt zu malen.<br />

Carl Ludwig Jessen zog es vor,<br />

sich wie ein Psychologe auf die Auswirkungen<br />

der Katastrophe auf den<br />

Menschen zu beschränken, Feddersen<br />

jedoch malte das Naturphänomen an<br />

sich und entfaltete die Meis terschaft<br />

eines großen Künstlers, die ihn zum<br />

bedeutendsten schleswig-holstei-<br />

nischen Landschaftsmaler vor Emil<br />

Nolde werden ließ.<br />

Die Bilder dieser Seite<br />

finden Sie neben vielen<br />

weiteren in diesem Buch.<br />

280 Seiten,<br />

gebundene Ausgabe,<br />

April 2012, Boyens Buchverlag

AprIl 2012<br />

Badekulturen der Welt SEITE 7<br />

Die römer, diese alten Genießer!<br />

Die Thermen des Caracalla waren ein wahrer Wellnesstempel,<br />

eintrittsfrei und hielten 300 Jahre – bis die Germanen kamen<br />

Liebe Leserinnen und Leser,<br />

wer schätzt sie nicht,<br />

die Wonnen der Wanne. In<br />

einer neuen Serie wollen<br />

wir Ihnen BadekuLturen<br />

der WeLt näherbringen.<br />

Lesen Sie heute als erstes,<br />

wie man sich im alten rom<br />

des Badens erfreute.<br />

Nur sehr wenige römische Häuser waren<br />

mit eigenen Bädern ausgestattet<br />

und so gab es in fast allen Städten,<br />

Siedlungen und sogar in den Legionslagern<br />

öffentliche Badehäuser. Sie<br />

dienten nicht nur der Hygiene, sondern<br />

waren zugleich Stätten, an denen man<br />

Geschäfte und Politik machte, Sport<br />

trieb und las oder sich mit Freunden<br />

traf. Die Eintritts preise waren sehr<br />

niedrig, oft war der Besuch auch kostenfrei.<br />

Das waren noch Zeiten, als<br />

die öffentlichen Bäder vom Staat aus<br />

Steuergeldern finanziert wurden!<br />

Die meisten Römer arbeiteten bis zum<br />

frühen Nachmittag, danach ging man<br />

ins Bad und blieb dort manchmal bis<br />

zum Sonnenuntergang.<br />

Zunächst suchte der Gast das Kaltbad<br />

Frigidarium auf, um sich zu waschen.<br />

Danach ging es zur ausführlicheren<br />

Reinigung mit dem Schabeisen ins<br />

lauwarme Tepidarium. Da die Seife<br />

noch nicht erfunden war, benutzte<br />

man Öl als Reinigungs- und auch<br />

Massagemittel. Die Reinigungsprozedur<br />

wurde oft von Sklaven ausgeführt.<br />

Von Kopf bis Fuß gesäubert und<br />

durchmassiert, suchte der Römer nun<br />

das Caldarium oder Lakonium auf,<br />

um im heißen Wasser oder Dampf<br />

zu entspannen, zu schwitzen und zu<br />

genießen. Zum Schluss stieg man<br />

noch mal ins kalte Wasser oder ins<br />

Schwimmbecken. Natürlich blieben<br />

jedem Besucher Reihenfolge und<br />

So sollen die Thermen des<br />

Caracalla ausgesehen haben<br />

(Darstellung im Schnitt).<br />

Selbst die Ruinen der Caracalla-Thermen vor den Toren Roms sind<br />

heute noch eindrucksvoll. Die Westgoten zerstörten die Badeanlage,<br />

um das belagerte Rom von der Trinkwasserversorgung abzuschneiden.<br />

Ein Fehlschlag, denn die Aqua Marcia zu den Thermen<br />

war nur eine von elf Wasserleitungen nach Rom.<br />

Nutzung der Bäder selbst überlassen.<br />

Im 4. Jahrhundert gab es allein in Rom<br />

neben rund 900 öffentlichen Bädern elf<br />

große Thermen. Zu den schönsten und<br />

größten gehörten die Thermen des Caracalla,<br />

deren Ruinen noch heute vor den<br />

Toren der italienischen Hauptstadt zu<br />

besichtigen sind. Unter Kaiser Caracalla<br />

von 212 bis 219 n. Chr. erbaut, boten sie<br />

bei freiem Eintritt 1.600 Badenden Platz.<br />

Hier gab es alles, was das Herz des Erholungsuchenden<br />

begehrt: Biblio theken,<br />

Verhandlungs-, Fecht-, Massage- und<br />

Gymnastikräume, groß zügige Grünanlagen,<br />

Gar küchen, Schönheitssalons,<br />

Brettspiele, Friseurgeschäfte und sogar<br />

ein Stadion. Die Räume des Riesenhallenbads<br />

im Hauptgebäude beeindruckten<br />

mit kunstvollen farbigen Mosaiken,<br />

Statuen und Gemälden. Einige erhaltene<br />

Mosaik-Frag mente vermitteln noch<br />

heute einen ungefähren Eindruck der<br />

Pracht dieses Wellnesstempels. Die<br />

Wasserversorgung und die Entsorgung<br />

waren perfekt gelöst. Frisches Wasser<br />

kam durch die nach ihrem Erbauer benannte<br />

Leitung Aqua Marcia aus einer<br />

Quelle im 91 km entfernten Anienetal.<br />

Auch das Heizsys tem der Anlage (lat.<br />

Hypocaustum) war ausgeklügelt: Unter<br />

der Anlage arbeiteten mehr als hundert<br />

Sklaven an riesigen mit Holz befeuerten<br />

Öfen. Von hier strömte Heißluft über<br />

Tonrohre, die außerdem als Fußbodenheizung<br />

dienten, in sämtliche Räume.Die<br />

Thermen des Caracalla hielten über 300<br />

Jahre, bis sie von den Goten im Jahre<br />

536 verwüstet und zerstört wurden. Die<br />

Rom belagernden Germanen glaubten<br />

dadurch die Trinkwasserzufuhr der Stadt<br />

abschneiden zu können. Heute finden in<br />

den Thermen des Caracalla wieder Konzerte<br />

und Theateraufführungen statt.<br />

Vor dem Baden wurde oft Sport<br />

getrieben. Die Männer rangen<br />

oder fochten, das weibliche Geschlecht<br />

bevorzugte Bälle (Mosaikfragment)<br />

oder den Trochus,<br />

einen mit einem Stock vorangetriebenen<br />

Ring.<br />

Frauen und Männer badeten zu<br />

getrennten Besuchszeiten bzw.<br />

in unterschiedlichen Bereichen.<br />

frigidarium<br />

Das Frigidarium (frigidus = kalt)<br />

diente als Waschbecken und Abkühlraum<br />

nach dem Bade oder dem<br />

Verlassen von Wärmeräumen.<br />

Ähnlich der heutigen Sauna diente<br />

der Sprung ins kalte Wasser der<br />

Revitalisierung und der Ankurbelung<br />

der Durchblutung.<br />

tepidarium<br />

Das Tepidarium (tepidus = lauwarm)<br />

ist ein beheizter Raum mit Bänken<br />

und Liegen, in dem die Luft trocken<br />

ist. Die Temperatur lag üblicherweise<br />

bei 38 – 40 °C. Hier erfolgte<br />

der Besuch meist leicht bekleidet<br />

in Tuniken oder umgehängten Tüchern.<br />

Durch die nur wenig über der<br />

Körpertemperatur liegende Raumtemperatur<br />

wurde die Durchblutung<br />

des Körpergewebes verbessert; dies<br />

erleichtert die Entspannung.<br />

caldarium<br />

Das Caldarium (von caldus oder<br />

calidus = warm, heiß) besteht aus<br />

einem Raum, bei dem der mit<br />

Warmluft von unten geheizte Boden<br />

und oft auch die Wände und<br />

Bänke eine gleichmäßige Wärme<br />

von 40 bis 50 °C abstrahlen. Die<br />

Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch und<br />

beträgt nahezu 100 Prozent. Diese<br />

Art Bad gilt als kreislaufschonend,<br />

die Muskulatur entspannt sich.<br />

Zusätzliche Duft essenzen sollten<br />

anregen.<br />

lakonium<br />

Das Dampfschwitzbad der Römer<br />

(laco = Spartaner) wurde so<br />

genannt, weil es angeblich die<br />

einzige von den griechischen<br />

Spartanern akzeptierte Form des<br />

Badens war. Es handelte sich um<br />

einen halbrunden Alkoven. Meist<br />

gab es zusätzlich zur Fußbodenheizung<br />

ein Kohlebecken. In der Mitte<br />

befand sich ein flaches Becken mit<br />

Wasser, aus dem sich der Badende<br />

besprengte. Oft wurden heiße<br />

Steine (durch Sklaven) mit Wasser<br />

benässt.<br />

natatio (Schwimmbecken) frigidarium grosse halle tepidarium<br />

caldarium<br />

Im pres sum<br />

Herausgeber: <strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong>, Oeversee; <strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong>erdithmarschen, Heide; Wasserversorger Angeln Redakti dakti dak on und Verlag: SPREE-PR, Niederlassung <strong>Nord</strong>, Dorfstr. 4, 23936 Grevesmühlen OT Degtow,<br />

Telefon: 03881 75 55 44, E-Mail: susann.galda@spree-pr.com, Internet: www.spree-pr.com V.i.S.d.P.: Thomas Marquard Redaktion: daktion: dak Susann Galda Fotos: S. Galda, M. Schoop, F. Fucke, P. Klerck, Museumsort Kupfermühle,<br />

S. Wollesen, Archiv Layout: SPREE-PR, Marion Nitsche (verantw.), Franziska Fucke Druck: Berliner Zeitungsdruck Nachdruck von Beiträgen (auch auszugsweise) und Fotos nur mit Genehmigung von SPREE-PR!

Seite8 UMSCHAU<br />

WaSSerzeitung<br />

Anteil des Fremdwassers in neuer Mitgliedsgemeinde gesenkt<br />

Gutes Ergebnis nach genauer Suche<br />

Kanäle und Kläranlagen sind<br />

für das häusliche und gewerbliche<br />

Abwasser vorgesehen<br />

und dimensioniert. Fremdwasser<br />

belastet das System unnötig<br />

und verursacht Kosten.<br />

Am Tastruper Beispiel wird<br />

deutlich, welche Aufgaben der<br />

WV <strong>Nord</strong> in diesem Bereich<br />

erledigt.<br />

„Die Tastruper wollten ihren<br />

Fremdwasseranteil von bis zu 89<br />

Prozent drastisch reduzieren und<br />

traten an uns heran“, berichtet der<br />

Technische Leiter des WV <strong>Nord</strong>,<br />

Peter Klerck. Die Abwasserfachleute<br />

sollten die Ursachen aufspüren<br />

und Gegenmaßnahmen empfehlen.<br />

Denn die kleine Gemeinde<br />

Tastrup betreibt keine eigene Kläranlage,<br />

sondern leitet das Abwasser<br />

zur Reinigung nach Flensburg.<br />

Und für jeden Kubikmeter, der die<br />

30-Prozent-Marke des Fremdwasseranteils<br />

überschreitet, mussten<br />

sie tief in die Tasche greifen.<br />

„Fremdwasser kann Grundwasser<br />

und über Schächte einströmendes<br />

Regenwasser sein oder<br />

aus falsch angeschlossenen<br />

Dach- bzw. Grundstücksentwässerungen<br />

stammen“, erklärt Peter<br />

Klerck. Deshalb setzte der<br />

WV <strong>Nord</strong> auch an verschiedenen<br />

Punkten an. „Wir haben Kanäle<br />

gespült, um sie mit einer Kamera<br />

untersuchen zu können, Schächte<br />

inspiziert und uns auf die Suche<br />

Ein Schwerpunkt der Wasserrahmenrichtlinie<br />

im Land ist<br />

der Umbau der Kulturstaue in<br />

Sohlgleiten. Kleinstlebewesen<br />

können die künstlichen<br />

Staustufen aus den 60/70er<br />

Jahren nicht überwinden.<br />

Abhilfe schaffen Projekte wie<br />

die in Jerrisbek und Treia.<br />

nach Fremdeinleitern gemacht“,<br />

zählt Klerck auf.<br />

Im Ergebnis wurden noch<br />

im vergangenen Jahr vier<br />

und Anfang 2012 drei<br />

Schadstellen an Kanälen<br />

ausgebessert und zehn<br />

Schächte saniert. Ein<br />

Fremdeinleiter hat seine<br />

Anschlüsse auf Vordermann<br />

gebracht, so dass<br />

dem insgesamt recht<br />

großen Aufwand auch<br />

gute Ergebnisse folgten.<br />

„Der Anteil an Fremdwasser<br />

ging trotz der extremen<br />

Regenereignisse im<br />

vergangenen Jahr schon<br />

zurück. Wenn man bedenkt,<br />

dass ein Teil der<br />

Maßnahmen erst im laufenden<br />

Jahr 2011 und danach<br />

umgesetzt wurden,<br />

ist das schon ein Erfolg“,<br />

fasst Klerck zusammen.<br />

Die Gemeinde jedenfalls<br />

war überzeugt und übertrug<br />

die komplette Abwasserbeseitigung<br />

dem<br />

kompetenten Partner zum<br />

Jahresanfang 2012.<br />

Auch in anderen Gemeinden<br />

arbeitet der<br />

WV <strong>Nord</strong> an der Reduzierung<br />

des Fremdwasseranteils.<br />

So wurden in Barderup,<br />

Schafflund, Eggebek<br />

und Ellund Schächte saniert.<br />

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) – Teil 2<br />

Kleinstlebewesen wandern dank Sohlgleiten<br />

Neben Fischen (mehr als 30 Arten in<br />

der Treene!) leben viele Wirbellose<br />

wie Larven von Libellen, Fliegen<br />

oder Mücken in Flüssen, zum großen<br />

Teil im Sohlsubstrat. Staustufen<br />

und Abstürze sollten vor 50 Jahren<br />

Erosionen der Sohle verhindern und<br />

Mindestwasserstände gewährleisten.<br />

Damit waren sie aber für Fisch&Co.<br />

Die neue Sohlgleite und der Kanupass (li.) am Pastorat in Treia.<br />

Tastrups Bürgermeister Peter Asmussen (re.) legte die Geschicke der Abwasserbeseitigung zum<br />

Jahresanfang in die Hände des <strong>Wasserverband</strong>es <strong>Nord</strong>, hier Andreas Jünck (li.) und Peter Klerck.<br />

nicht mehr stromaufwärts passierbar.<br />

Heute werden die künstlichen Betonbauwerke<br />

durch ebenfalls künstliche<br />

– aber den natürlichen Ansprüchen<br />

besser gerecht werdende – lang<br />

gestreckte Steinschüttungen ersetzt.<br />

Diese gewährleisten durch ein Gefälle<br />

von etwa 1:70 (1m Höhe = 70m<br />

Länge) die Fließgeschwindigkeiten,<br />

so dass sie auch kleinste Wassertiere<br />

bewältigen, und reguliert gleichzeitig<br />

die Wasserstände.<br />

Fünf Sohlgleiten in der Jerrisbek bei<br />

Wanderup wurden in diesem Frühjahr<br />

fertig. Auf den Gleiten wurden zusätzlich<br />

Bereiche angelegt, die Fischen als<br />

Laichplatz dienen können. Denn die<br />

sind in den sandgeprägten Gewässern<br />

auf der Geest Mangelware geworden.<br />

Eine der größten Sohlgleiten in der<br />

Region ist die in der Treene am Pa-<br />

Wenn das Grundwasser<br />

über undichte Schächte<br />

in die Kanäle fließt,<br />

werden Leitungen<br />

und Kläranlagen<br />

unnötig und kostenintensiv<br />

belastet.<br />

storat in Treia. Zwischen Juni und<br />

August 2010 rollten hier die Baufahrzeuge<br />

an. Im September, wenn<br />

die Meerforellen wieder steigen,<br />

sollte alles wieder fertig sein. In der<br />

Übergangszeit war die Treene per<br />

Spundwand abgesperrt und floss über<br />

einen 4 Meter breiten und 100 Meter<br />

langen Kanal. Für die über 20 Meter<br />

breite und 60 Meter lange Sohlgleite<br />

mussten 3.000 Tonnen Steine eingebracht<br />

werden! Schließlich muss sie<br />

stabil genug sein, um bei Hochwasser<br />

40 Kubikmetern Wasser je Sekunde<br />

standhalten zu können. Die Maßnahmen<br />

in Treia wurden finanziert<br />

aus Mitteln der EU, des Bundes und<br />

des Landes. Träger dieser Arbeiten<br />

an den Gewässern sind die Wasser-<br />

und Bodenverbände. Vielleicht helfen<br />

die Sohlgleiten dabei, dass der<br />

Niederschlag 2011<br />

1.400<br />

1.000<br />

800<br />

400<br />

0<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Jacob Bundtzen vertritt den<br />

<strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong> im WRRL-<br />

Bearbeitungsgebiet Treene.<br />

fast ausgestorbene <strong>Nord</strong>seeschäpel<br />

wieder häufiger oberhalb von Treia<br />

gesichtet wird.<br />

Die Gemeinde nutzte die Gelegenheit<br />

und errichtete im Projekt „Förderung<br />

des Kanutourismus“ einen Kanupass.<br />

Außerdem baute sie eine neue Fußgängerbrücke<br />

mit schönem Überblick<br />

über die Treene.