Jagdbericht Baden-Württemberg 2010/2011

Jagdbericht Baden-Württemberg 2010/2011

Jagdbericht Baden-Württemberg 2010/2011

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Jagdbericht</strong> <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong><br />

<strong>2010</strong>/<strong>2011</strong><br />

Berichte der Wildforschungsstelle Nr. 18<br />

1 2

I<br />

Berichte der Wildforschungsstelle Nr. 18<br />

<strong>Jagdbericht</strong> <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong><br />

<strong>2010</strong>/<strong>2011</strong><br />

__________________________________________________________________<br />

Herausgeber: Landwirtschaftliches Zentrum<br />

für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft,<br />

Wild und Fischerei <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> (LAZBW)<br />

- Wildforschungsstelle Aulendorf -<br />

88326 Aulendorf, Atzenberger Weg 99<br />

Homepage: www. la zb w.d e<br />

Bearbeiter: A. Elliger, M. Pegel und P. Linderoth,<br />

Bezug: Über den Herausgeber<br />

__________________________________________________________________<br />

© Wildforschungsstelle, Aulendorf <strong>2011</strong><br />

Druck: Druckerei Marquart GmbH, Aulendorf<br />

3<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Jahresstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong>....................................................................................... 5<br />

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr................................................................ 6<br />

Streckenanteile staatlicher und privater Jagdbezirke.............................................. 7<br />

Jagdfläche ............................................................................................................. 9<br />

Rotwild................................................................................................................. 11<br />

Damwild............................................................................................................... 13<br />

Sikawild ............................................................................................................... 15<br />

Rehwild................................................................................................................ 17<br />

Gamswild............................................................................................................. 21<br />

Muffelwild............................................................................................................. 23<br />

Schwarzwild......................................................................................................... 25<br />

Feldhase.............................................................................................................. 27<br />

Wildkaninchen ..................................................................................................... 29<br />

Rotfuchs.............................................................................................................. 31<br />

Dachs .................................................................................................................. 33<br />

Steinmarder......................................................................................................... 35<br />

Baummarder........................................................................................................ 35<br />

Iltis....................................................................................................................... 37<br />

Wiesel.................................................................................................................. 38<br />

Rebhuhn.............................................................................................................. 39<br />

Waldschnepfe...................................................................................................... 40<br />

Fasan .................................................................................................................. 41<br />

Wildtauben........................................................................................................... 43<br />

Wildenten............................................................................................................. 45<br />

Nutria................................................................................................................... 47<br />

Waschbär ............................................................................................................ 48<br />

Marderhund ......................................................................................................... 49<br />

Weitere Wildarten und Rabenvögel...................................................................... 50<br />

Anteile der Jagdstrecke <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>s an der Gesamtstrecke der<br />

Bundesrepublik Deutschland................................................................................ 51<br />

Wert der Jagdstrecke........................................................................................... 52<br />

Fallwild und Verkehrsverluste .............................................................................. 53<br />

Tollwut bei Wildtieren........................................................................................... 54<br />

Phänologische Jahreszeiten ................................................................................ 55<br />

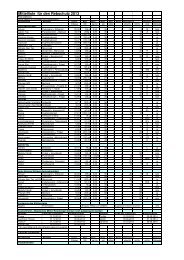

Streckentabellen.................................................................................................. 57<br />

Schriften der Wildforschungsstelle Aulendorf ....................................................... 61<br />

4

Jahresstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong><br />

In den beiden nachfolgenden Abbildungen sind die Wildarten nach der Höhe der<br />

erreichten Jahresstrecke geordnet. Rehwild ist die mit Abstand am häufigsten erlegte<br />

Wildart in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>. Im Jagdjahr <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> liegt der Anteil des<br />

Rehwildes an der gesamten Jahresstrecke bei 47 %. An zweiter Stelle folgt der<br />

Rotfuchs (21 %), an dritter Stelle das Schwarzwild (15 %). Vor zehn Jahren war die<br />

Reihung Rehwild, Rotfuchs, Schwarzwild, Wildenten und Feldhase. Vor 25 Jahren<br />

war die Reihenfolge: Rehwild, Feldhase, Wildenten, Fuchs und Fasan. Schwarzwild<br />

rangierte erst an achter Stelle.<br />

5<br />

Rehwild<br />

Fuchs<br />

Schwarzwild<br />

Wildenten<br />

Dachs<br />

Feldhase<br />

Kaninchen<br />

Wildtauben<br />

Steinmarder<br />

Fasan<br />

Rotwild<br />

Nutria<br />

Damwild<br />

Wildgänse<br />

Baummarder<br />

Sikawild<br />

Gamswild<br />

Waschbär<br />

Wiesel<br />

Iltis<br />

Bläßhuhn<br />

Höckerschwan<br />

Waldschnepfe<br />

Muffelwild<br />

Rebhuhn<br />

Möwen<br />

Marderhund<br />

10.161<br />

9.148<br />

4.917<br />

3.483<br />

3.164<br />

3.051<br />

1.620<br />

1.350<br />

865<br />

526<br />

519<br />

429<br />

401<br />

339<br />

317<br />

299<br />

209<br />

175<br />

72<br />

65<br />

46<br />

34<br />

8<br />

17.742<br />

72.970<br />

51.931<br />

164.354<br />

0 50.000 100.000 150.000 200.000<br />

Jagdstrecke (Anzahl)<br />

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr<br />

Insgesamt beträgt die Jagdstrecke in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> 348.195 Stück, das sind<br />

7,3 % mehr als im Vorjahr. Insbesondere die Streckensteigerung beim Schwarzwild<br />

(+18.962) macht sich hier bemerkbar.<br />

Bei den Wildarten, deren Balken grau bis weiß dargestellt werden, bewirken bereits<br />

zahlenmäßig geringe Streckenschwankungen hohe prozentuale Veränderungen<br />

(z.B. Marderhund: +3 Stück = +60 %).<br />

Rehwild<br />

Fuchs<br />

Schwarzwild<br />

Wildenten<br />

Dachs<br />

Feldhase<br />

Kaninchen<br />

Wildtauben<br />

Steinmarder<br />

Fasan<br />

Rotwild<br />

Nutria<br />

Damwild<br />

Wildgänse<br />

Baummarder<br />

Sikawild<br />

Gamswild<br />

Waschbär<br />

Wiesel<br />

Iltis<br />

Bläßhuhn<br />

Höckerschwan<br />

Waldschnepfe<br />

Muffelwild<br />

Rebhuhn<br />

Möwen<br />

Marderhund<br />

-43%<br />

-41%<br />

-13%<br />

-19%<br />

-11%<br />

-23%<br />

-27%<br />

-3%<br />

-2%<br />

-10%<br />

-7%<br />

-8%<br />

3%<br />

4%<br />

9%<br />

7%<br />

7%<br />

6%<br />

7%<br />

2%<br />

0%<br />

13%<br />

58%<br />

58%<br />

65%<br />

60%<br />

84%<br />

-100% -50% 0% 50% 100%<br />

Abnahme Zunahme<br />

6

Streckenanteile staatlicher und privater Jagdbezirke<br />

Die folgende Abbildung zeigt die Anteile der staatlichen und privaten Jagdbezirke<br />

an der Jagdfläche und der Jagdstrecke des Landes <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>.<br />

7<br />

Waldfläche<br />

Feldfläche<br />

Gesamtfläche<br />

Rotwild<br />

Damwild<br />

Sikawild<br />

Rehwild<br />

Gamswild<br />

Muffelwild<br />

Schwarzwild<br />

Feldhase<br />

Kaninchen<br />

Fuchs<br />

Dachs<br />

Baummarder<br />

Steinmarder<br />

Iltis<br />

Wiesel<br />

Marderhund<br />

Nutria<br />

Waschbär<br />

Rebhuhn<br />

Fasan<br />

Waldschnepfe<br />

Wildtauben<br />

Wildenten<br />

0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />

staatliche Jagdbezirke private Jagdbezirke<br />

Etwa 10 % der Gesamtjagdfläche des Landes <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> entfallen auf<br />

staatliche Jagdbezirke. Entsprechend wird bei fast allen Wildarten der überwiegende<br />

Teil in privaten Jagdbezirken erlegt. Wichtige, im öffentlichen Interesse stehende<br />

Aufgaben der Jagd, wie u.a. Regulation der Wildbestände oder notwendige<br />

Hege und Bestandserhaltung, können daher effektiv nur gemeinsam von staatlicher<br />

und privater Jägerschaft erfüllt werden.<br />

Nicht bei jeder Wildart entspricht die Verteilung der Jagdstrecke auf staatliche und<br />

private Jagdbezirke dem jeweiligen Anteil an der Jagdfläche. Dies hat im wesentlichen<br />

folgende Gründe:<br />

�� Staatliche Jagdbezirke bestehen in der Regel überwiegend aus Wald. In privaten<br />

Jagdbezirken überwiegt dagegen im Mittel die Feldfläche. Wildarten, die ausschließlich<br />

oder überwiegend die Feldflur bewohnen oder nutzen, werden entsprechend<br />

häufiger in privaten Jagdbezirken erlegt.<br />

�� Einige Wildarten sind nur inselartig verbreitet. Wenn ihr Vorkommen sich auf<br />

staatliche Jagdbezirke konzentriert, liegt deren Strecke weit über dem Anteil an<br />

der Jagdfläche. Dies ist z.B. beim Rotwild der Fall.<br />

�� Die Bejagungsintensität oder Bejagungsmotivation ist zum Teil unterschiedlich.<br />

Die Niederwild- und Raubwildarten werden in privaten Jagdbezirken offenbar intensiver<br />

bejagt.<br />

Wald Feld Wald Feld<br />

private Jagdbezirke staatliche Jagdbezirke<br />

Wald- und Feldanteile der staatlichen und privaten Jagdbezirke<br />

8

Jagdfläche<br />

Die für das Jagdjahr <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> gemeldete Jagdfläche beträgt 3.363.337 ha. Davon<br />

entfallen 90,6 % (3.046.172 ha) auf private Jagdbezirke und 9,4 %<br />

(315.561 ha) auf staatliche Jagdbezirke. Der Waldanteil beträgt in den privaten<br />

Jagdbezirken 35 %, in den staatlichen 86 %. Die gemeldete Jagdfläche <strong>Baden</strong>-<br />

<strong>Württemberg</strong>s setzt sich zusammen aus:<br />

Flächenzuordnung Fläche Flächenanteil<br />

Wald 1.331.153 ha 39,6 %<br />

Feld 1.815.997 ha 54,0 %<br />

Gemeldete Jagdfläche 3.361.775 ha 100,0 %<br />

Die Flächenangaben der Jagdstatistik können die tatsächliche Flächennutzung in<br />

<strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> nur grob vermitteln, da insbesondere Teile der Siedlungs- und<br />

Verkehrsflächen in der Jagdfläche enthalten sind. Auch die Einteilung in Feld- und<br />

Waldflächen entspricht nicht den sonst gebräuchlichen Definitionen bei Flächennutzungserhebungen.<br />

Aus diesem Grund werden nachfolgend die Bodenflächen<br />

nach Art der tatsächlichen Nutzung wiedergegeben (nach Angaben des Statistischen<br />

Landesamtes <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>, Stand <strong>2010</strong>).<br />

Nutzungsart Fläche Flächenanteil<br />

Gebäude- und Freiflächen 271.378 ha 7,6 %<br />

Betriebsflächen 11.153 ha 0,3 %<br />

Erholungsflächen 30.443 ha 0,9 %<br />

Verkehrsflächen 195.683 ha 5,5 %<br />

Landwirtschaftsfläche 1.635.605 ha 45,7 %<br />

Waldfläche 1.368.800 ha 38,3 %<br />

Wasserfläche 38.568 ha 1,1 %<br />

übrige Nutzungsarten 23.517 ha 0,7 %<br />

Gesamtfläche 3.575.148 ha 100,0 %<br />

9<br />

Waldflächen in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong><br />

Waldanteil in den Kreisen und Naturräumen <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>s<br />

O b e r e s - M i t t l e r e s - U n t e r e s -<br />

< 30 %<br />

30 - 40 %<br />

40 - 50%<br />

50 - 60 %<br />

> 60 %<br />

LÖ<br />

EM<br />

OG<br />

FR<br />

WT<br />

< 30 %<br />

30 - 40 %<br />

40 - 50%<br />

50 - 60 %<br />

> 60 %<br />

RA<br />

BAD<br />

VS<br />

MA<br />

KA<br />

FDS<br />

RW<br />

S c h w a r z w a l d<br />

CW<br />

O b e r h r e i n - T i e f l a n d<br />

H o c h r h e i n<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

HD<br />

KN<br />

BL<br />

HN<br />

MOS<br />

PF LB<br />

WN<br />

TUT<br />

BB<br />

TÜ<br />

K r a i c h g a u<br />

ee<br />

uu ää GG ee rr ee bb OO S<br />

SIG<br />

ES<br />

RT<br />

FN<br />

Odenw ald<br />

Neckarbecken<br />

KÜN<br />

TBB<br />

GP<br />

BC<br />

UL<br />

RV<br />

SHA<br />

Tauberland,<br />

Tauberland,<br />

AA<br />

Kocher-Jagst-<br />

Kocher-Jagst- und und<br />

Hohenloher-Haller-<br />

Ebenen<br />

Ebenen<br />

HDH<br />

Schwäbisches K eu per- Lias -La nd<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

S c h w ä b i s c h e A l b<br />

Hügel- Hügel- und und<br />

Voralpines<br />

Voralpines<br />

Moorland<br />

Moorland<br />

Kreisebene<br />

In diesem <strong>Jagdbericht</strong><br />

sind auch Abbildungen<br />

auf naturräumlicher<br />

Ebene enthalten.<br />

Naturräume sind für<br />

die Darstellung der<br />

Dichteverteilung von<br />

Wildarten biologisch<br />

sinnvollere Einheiten<br />

als Landkreise. Aus<br />

Gründen der Übersicht<br />

werden übergeordnete<br />

Naturräume<br />

verwendet.<br />

Naturraumebene<br />

10

Rotwild<br />

11<br />

Jagdstrecke<br />

2.500<br />

2.000<br />

1.500<br />

1.000<br />

500<br />

0<br />

5456586062646668707274767880828486889092949698000204060810<br />

Jagdjahr<br />

Jahresstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 1.620<br />

Veränderung gegenüber dem Vorjahr + 7 %<br />

Jahr Plan Strecke Abschussplanerfüllung<br />

2008/2009 1.668 1.317 79 %<br />

2009/<strong>2010</strong> 1.744 1.511 87 %<br />

<strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 1.814 1.620 89 %<br />

<strong>2011</strong>/2012 2.115<br />

27 % der Rotwildstrecke entfallen auf Hirsche, 73 % auf Kahlwild. Das Geschlechterverhältnis<br />

in der Jagdstrecke beträgt 1 : 1,11 (männlich zu weiblich).<br />

Gegenüber dem Vorjahr ist die Strecke weiter angestiegen. In den einzelnen Rotwildgebieten<br />

ist die Situation jedoch unterschiedlich. Im Bereich des Rotwildgebiets<br />

Nördlicher Schwarzwald, dem größten <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>s, haben sich die Strecken<br />

gegenüber 2004 mehr als verdoppelt. 65 % der Rotwildstrecke <strong>Baden</strong>-<br />

<strong>Württemberg</strong>s werden hier derzeit erzielt. Im Bereich des Rotwildgebiets Südlicher<br />

Schwarzwald liegt die Strecke zwar um 25 % höher als im Vorjahr, bleibt damit allerdings<br />

immer noch deutlich unter dem Ergebnis des Jahres 2008. Im Bereich der<br />

anderen Rotwildgebiete haben die Strecken nur leicht zugenommen, setzen damit<br />

aber einen ansteigenden Trend der letzten Jahre fort. Insgesamt erkennt man die<br />

Bemühungen, die Bestände den forstlichen Zielen anzupassen.<br />

Historischen Quellen zufolge war der Rothirsch bis ins 18. Jahrhundert überall im<br />

Land verbreitet. Nach den <strong>Jagdbericht</strong>en aus der Zeit der höfischen Jagd kam<br />

Rotwild bis Ende des 18. Jahrhunderts im ganzen württembergischen Raum vor.<br />

Verbreitungsschwerpunkte lagen in den herzoglichen Forsten im weiteren Umkreis<br />

von Stuttgart (Forsten Tübingen, Leonberg, Böblingen) und des Westabhangs der<br />

Schwäbischen Alb (Forsten Urach und Kirchheim). Im Voralpenraum und Ober-<br />

schwaben war der Rothirsch noch im 18. Jahrhundert überall verbreitet und wurde<br />

erst im Laufe des 19. Jahrhunderts ausgerottet. Der autochthone Rotwildbestand<br />

im Gebiet der fürstenbergischen Standesherrschaft auf der Baar und in angrenzenden<br />

Teilen des Südschwarzwalds erlosch durch menschliche Verfolgung Mitte<br />

des 19. Jahrhunderts. Das heutige Vorkommen im Südschwarzwald geht auf eine<br />

Aussetzung von Rotwild aus dem Erzgebirge im Jahr 1938 zurück.<br />

Einschneidende Folgen für den Rotwildbestand hatte die Revolution 1848/49. Der<br />

Adel verlor seine jagdlichen Privilegien, da er bis dahin die Wildhege ohne<br />

Rücksicht auf Wildschäden zu Lasten der Bauern betrieben hatte. Durch den<br />

landesweit angeordneten Totalabschuss in Verbindung mit einer starken Zunahme<br />

der Wilderei, wurde das Rotwild überall im Land bis auf geringe Restbestände<br />

dezimiert, z.B. im einstigen Hofjagdrevier Schönbuch auf 25 Stück und in der<br />

Adelegg auf 10 Stück. Zwar konnte sich das Rotwild von diesem Bestandestief in<br />

einigen Gebieten wieder erholen, aber die Vorkommen auf der Schwäbischen Alb<br />

und in Oberschwaben sind seit dieser Zeit erloschen.<br />

In <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> gibt es heute vier voneinander isolierte freilebende Rotwildbestände.<br />

Hinzu kommt das zwar eingezäunte, ansonsten aber wie ein freilebender<br />

Bestand bewirtschaftete Rotwildvorkommen im Schönbuch. Die Verbreitungsgebiete<br />

beschränken sich damit auf eine Gesamtfläche von etwa 152.000 ha,<br />

das sind ca. 4 % der Landesfläche <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>s. Die Verbreitungsgebiete<br />

wurden im März 1958 durch Verordnung festgelegt. Gleichzeitig wurde geregelt,<br />

dass Rotwild, mit Ausnahme von Kronenhirschen, außerhalb dieser Gebiete erlegt<br />

werden muss.<br />

Rotwildgebiete in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>:<br />

1 = <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>isches Allgäu,<br />

ca. 3.800 ha, früher direkt angrenzend<br />

an das bayerische Rotwildgebiet<br />

Schwarzer Grat (aufgelöst)<br />

2 = Schönbuch (gegattert),<br />

ca. 4.800 ha<br />

3 = Südlicher Schwarzwald,<br />

ca. 17.500 ha<br />

4 = Nördlicher Schwarzwald,<br />

ca. 109.000 ha<br />

5 = Odenwald,<br />

ca. 17.000 ha,<br />

wobei sich das Rotwildgebiet<br />

Odenwald auch noch auf Teile der<br />

Bundesländer Bayern und Hessen<br />

erstreckt (grau dargestellt)<br />

LÖ<br />

EM<br />

OG<br />

FR<br />

RA<br />

BAD<br />

3<br />

WT<br />

VS<br />

MA<br />

KA<br />

4<br />

FDS<br />

RW<br />

CW<br />

HD<br />

KN<br />

BL<br />

HN<br />

PF LB<br />

WN<br />

TUT<br />

5<br />

BB<br />

TÜ<br />

2<br />

MOS<br />

S<br />

ES<br />

SIG<br />

RT<br />

FN<br />

TBB<br />

KÜN<br />

GP<br />

BC<br />

RV<br />

UL<br />

SHA<br />

AA<br />

HDH<br />

1<br />

12

Damwild<br />

13<br />

Jagdstrecke<br />

1000<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

5456586062646668707274767880828486889092949698000204060810<br />

Jahresstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 865<br />

Veränderung gegenüber dem Vorjahr +6 %<br />

Jagdjahr<br />

Jahr Plan Strecke Abschussplanerfüllung<br />

2008/2009 1.340 792 59 %<br />

2009/<strong>2010</strong> 1.159 816 70 %<br />

<strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 1.003 865 86 %<br />

<strong>2011</strong>/2012 852<br />

Der Anteil der Hirsche an der Damwildstrecke <strong>2010</strong>/11 beträgt 23 %. Das Geschlechterverhältnis<br />

in der Jagdstrecke beträgt 1 : 1,23 (männlich zu weiblich).<br />

Mit einer neuen Rekordstrecke setzt sich der Streckenanstieg weiter fort. In den<br />

meisten Damwildgebieten liegt die Strecke über dem Vorjahr. Nur bei den Vorkommen<br />

in den Bereichen Karlsruhe und Heidenheim sind geringfügige Streckenrückgänge<br />

zu verzeichnen.<br />

<strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> gehört zu den Bundesländern mit dem wenigsten Damwild<br />

und beherbergt nicht einmal 2 % des deutschen Gesamtbestandes. Die Einbürgerungswelle<br />

des Damwilds ging an <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> weitestgehend vorbei, da<br />

der Rothirsch früher bei uns überall verbreitet war und diese Art größere jagdliche<br />

Wertschätzung genoss als der Damhirsch.<br />

Erste Hinweise auf Damwild in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> liegen aus der Zeit von Herzog<br />

Christoph (1550 - 1568) vor, der im Tierpark Urach "Dehm" hielt. Über die Herkunft<br />

der Tiere ist nichts bekannt. In der Folgezeit wurden verschiedene Gattervorkommen<br />

gegründet, u.a. in Grafeneck, im Favoritepark, im Karlsruher Hardtwald, im<br />

Wildpark Duttenstein und bei Immendingen. In die freie Wildbahn gelangte das<br />

Damwild erst im Laufe des 20. Jahrhunderts. Die meisten Gatter wurden in den<br />

Kriegswirren zum Ende des 1. oder 2. Weltkriegs geöffnet.<br />

Freilebendes Damwild ist im wesentlichen auf 6 kleine isolierte Vorkommen beschränkt<br />

(vgl. Abb.). Eine planmäßige jagdliche Bewirtschaftung setzt ausreichende<br />

Bestandeshöhen voraus. Dies ist jedoch nur bei vier Vorkommen gegeben: Im<br />

Staatswald Karlsruhe Hardt, in der Damwildhegegemeinschaft Hohenlohekreis /<br />

Kreis Schwäbisch Hall, im Damwildring der Kreise Tuttlingen / Schwarzwald-Baar<br />

(„Unterhölzer Wald / Geisinger Berge“) sowie auf dem Bodanrück.<br />

Die gemeldete Jagdstrecke enthält zum Teil auch die Abschüsse aus Gatterrevieren<br />

und Wildparks sowie die Abschüsse entwichener Gehegetiere. Diese sind zahlenmäßig<br />

nicht unbedeutend. Rückschlüsse aus der Jagdstrecke auf den freilebenden<br />

Gesamtbestand sind daher nicht ohne weiteres möglich.<br />

Damwildverbreitung in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong><br />

1 = Damwildvorkommen „Lußhardt“, Fläche<br />

unter 1.000 ha<br />

2 = Damwildhegegemeinschaft Hohenlohekreis<br />

und Kreis Schwäbisch Hall,<br />

ca. 8.700 ha<br />

3 = Damwildring „Liezheimer Forst“, etwa<br />

8.000 ha, davon ca. 1.100 ha auf baden-württembergischer<br />

Seite<br />

4 = Damwildvorkommen Staatswald<br />

Karlsruhe Hardt, ca. 2.000 ha<br />

5 = Damwildvorkommen Immendingen,<br />

ca. 5.700 ha<br />

6 = Damwildvorkommen Bodanrück, ca.<br />

3.600 ha<br />

LÖ<br />

EM<br />

OG<br />

BAD<br />

RA<br />

FR<br />

VS<br />

WT<br />

MA<br />

1<br />

KA<br />

4<br />

PF<br />

HD<br />

BL<br />

KN<br />

HN<br />

LB<br />

MOS<br />

S<br />

CW BB<br />

ES<br />

FDS<br />

RW<br />

5<br />

TUT<br />

TÜ<br />

6<br />

SIG<br />

RT<br />

FN<br />

TBB<br />

KÜN<br />

WN<br />

2<br />

GP<br />

UL<br />

BC<br />

RV<br />

SHA<br />

AA<br />

HDH<br />

14<br />

3

Sikawild<br />

15<br />

Jagdstrecke<br />

500<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

5456586062646668707274767880828486889092949698000204060810<br />

Jahresstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 429<br />

Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0 %<br />

Jagdjahr<br />

Jahr Plan Strecke Abschussplanerfüllung<br />

2008/2009 544 481 88 %<br />

2009/<strong>2010</strong> 549 428 78 %<br />

<strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 486 429 88 %<br />

<strong>2011</strong>/2012 548<br />

Der Anteil der Hirsche an der Sikawildstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> beträgt 26 %. Das Geschlechterverhältnis<br />

in der Jagdstrecke beträgt 1 : 1,45 (männlich zu weiblich).<br />

Sikawild hat sein natürliches Verbreitungsgebiet im Südosten des asiatischen Kontinents.<br />

Die dort inselartig verteilten Restbestände gelten, mit Ausnahme der Japanischen<br />

Inseln, als gefährdet. In <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> gibt es Sikawild in einem<br />

grenzüberschreitenden Vorkommen am Hochrhein auf einer Gesamtfläche von etwa<br />

13.000 ha; davon sind etwa 5.800 ha Wald. Der Großteil des Vorkommens liegt<br />

auf deutscher Seite, im Bereich des Kreises Waldshut. Auf die Schweiz entfallen<br />

etwa 2.000 ha. Der Schwerpunkt des Vorkommens liegt in einem grenzüberschreitenden<br />

Waldkomplex zwischen den Orten Jestetten, Osterfingen und Schaffhausen.<br />

Das Vorkommen hat seinen Ursprung im 180 ha großen Wildgatter Rohrhof bei<br />

Küssaberg (Kreis Waldshut), das um 1910 gegründet wurde. Nach einer Genanalyse<br />

handelt es sich bei den damals ausgesetzten Sikahirschen um ein Gemisch<br />

aus nord- und südjapanischen Tieren.<br />

Schon bald müssen Tiere aus dem Gatter entwichen sein, denn bereits 1917<br />

tauchte der erste freilebende Sikahirsch an der Schweizer Grenze auf. 1939 wurde<br />

das Gatter aufgelöst und die Tiere gelangten in die freie Wildbahn. Von den da-<br />

mals im Gatter vorkommenden Wildarten (u.a. Steinwild, Muffelwild, Damwild und<br />

Sikawild) konnte sich lediglich das Sikawild in der freien Wildbahn behaupten.<br />

Die hohen Abschüsse 1959 und 1960 sind vermutlich die Folge eines Ausrottungsversuchs,<br />

ausgelöst durch Schälschäden. Momentan dürfte sich der Sikawildbestand<br />

auf dem höchsten Niveau befinden. Die Versuche, den Bestand zu begrenzen,<br />

haben noch keine ausreichende Wirkung gezeigt.<br />

Auf Grund der Höhe des Abschusses und der Streckenentwicklung kann von einem<br />

auch längerfristig gesicherten Bestand ausgegangen werden.<br />

Die Abschüsse im Umfeld zeigen, dass das Sikawild zum Teil weite Wanderungen<br />

unternimmt und regelmäßig auch im Rotwildgebiet „Südlicher Schwarzwald“ auftaucht.<br />

Dies ist unter anderem wegen der möglichen Kreuzung mit Rotwild problematisch.<br />

Eine Vergrößerung des Verbreitungsgebietes ist deshalb nicht erwünscht.<br />

Nach einer Befragung (PORST 2007) scheint es in der Vergangenheit vereinzelt<br />

Beobachtungen gegeben zu haben, die phänotypisch auf Kreuzungsprodukte zwischen<br />

Rothirsch und Sikahirsch hinweisen. Aufschlüsse zu dieser Problematik<br />

können genetische Untersuchungen liefern.<br />

Sikawildvorkommen in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong><br />

1 = Sikawildvorkommen im Kreis<br />

Waldshut, ca. 11.000 ha, das<br />

Vorkommen erstreckt sich auch<br />

noch auf angrenzendes Schweizer<br />

Gebiet (etwa 2.000 ha).<br />

2 = Im Süden der Landkreise<br />

Schwarzwald-Baar und Tuttlingen<br />

wird regelmäßig Sikawild erlegt.<br />

Die Vorkommen sind jedoch<br />

noch nicht kartiert.<br />

Das Rotwildgebiet Südlicher<br />

Schwarzwald ist grau dargestellt.<br />

LÖ<br />

OG<br />

EM<br />

FR<br />

BAD<br />

RA<br />

WT<br />

VS<br />

1<br />

MA<br />

HD<br />

HN<br />

KA<br />

BL<br />

KN<br />

MOS<br />

SIG<br />

RT<br />

FN<br />

TBB<br />

PF<br />

LB WN<br />

CW BB<br />

S<br />

ES GP<br />

FDS<br />

RW<br />

2<br />

TUT<br />

TÜ<br />

KÜN<br />

UL<br />

BC<br />

RV<br />

SHA<br />

AA<br />

HDH<br />

16

Rehwild<br />

17<br />

Jagdstrecke<br />

180.000<br />

160.000<br />

140.000<br />

120.000<br />

100.000<br />

80.000<br />

60.000<br />

40.000<br />

20.000<br />

0<br />

5456586062646668707274767880828486889092949698000204060810<br />

Jagdjahr<br />

Jahresstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 164.354<br />

Veränderung gegenüber dem Vorjahr +3 %<br />

Zur Zeit läuft unter wissenschaftlicher Begleitung durch die WFS der dreijährige<br />

Modellversuch „Rehwildbewirtschaftung ohne behördlichen Abschussplan, RobA“.<br />

In den Jagdjahren 2007/08 bis 2009/10 waren 11% der Landesfläche in den Versuch<br />

eingebunden. Seit <strong>2010</strong>/11 sind 21 % der Landesfläche betroffen. Daher ist<br />

ein Vergleich zwischen Abschuss-Soll (Summe der Einzelpläne) und Planerfüllung<br />

ab dem Jagdjahr 2007/08 nicht mehr sinnvoll.<br />

Der Anteil der Rehböcke an der Rehwildstrecke <strong>2010</strong>/11 beträgt 30 %. Das Geschlechterverhältnis<br />

in der Jagdstrecke beträgt 1 : 1,04 (männlich zu weiblich).<br />

Das Rehwild ist in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> die Wildart mit der größten jagdlichen Bedeutung.<br />

In keinem anderen Bundesland werden mehr Rehe pro Flächeneinheit<br />

erlegt als in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>. Die aktuelle Jagdstrecke beträgt 12,3 Rehe je<br />

100 ha Wald bzw. 4,9 Rehe pro 100 ha Gesamtjagdfläche und ist die bisher höchste<br />

im Aufzeichnungszeitraum. Der Trend der Jagdstrecke ist weiterhin ansteigend.<br />

Seit dem Jagdjahr 1998/99 wird der Abschussplan für Rehwild nicht mehr jährlich,<br />

sondern für die Dauer von drei Jahren erstellt. Der Zeitraum ist auf das Forstliche<br />

Gutachten zum Abschussplan abgestimmt.<br />

Rehwildstrecke je 100 ha Wald (Jagdjahr <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong>)<br />

O b e r e s - M i t t l e r e s - U n t e r e s -<br />

< 8<br />

8 - 10<br />

10 - 12<br />

12 - 14<br />

> 14<br />

LÖ<br />

EM<br />

OG<br />

FR<br />

< 8<br />

8 - 10<br />

10 - 12<br />

12 - 14<br />

> 14<br />

RA<br />

BAD<br />

WT<br />

VS<br />

KA<br />

FDS<br />

MA<br />

RW<br />

S c h w a r z w a l d<br />

CW<br />

O b e r h r e i n - T i e f l a n d<br />

H o c h r h e i n<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

HD<br />

KN<br />

BL<br />

HN<br />

MOS<br />

PF LB<br />

WN<br />

TUT<br />

BB<br />

TÜ<br />

K r a i c h g a u<br />

ee<br />

uu ää GG ee rr ee bb OO S<br />

SIG<br />

ES<br />

RT<br />

FN<br />

Odenw ald<br />

Neckarbecken<br />

KÜN<br />

TBB<br />

GP<br />

BC<br />

UL<br />

RV<br />

SHA<br />

Tauberland,<br />

Tauberland,<br />

AA<br />

Kocher-Jagst-<br />

Kocher-Jagst- und und<br />

Hohenloher-Haller-<br />

Ebenen<br />

Ebenen<br />

HDH<br />

S chw äbisch es Ke up er-Lia s-L and<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

S c h w ä b i s c h e A l b<br />

Hügel- Hügel- und und<br />

Voralpines<br />

Voralpines<br />

Moorland<br />

Moorland<br />

Kreisebene<br />

Naturraumebene<br />

18

19<br />

Anteil der Reviere<br />

Anteil der Reviere<br />

100%<br />

75%<br />

50%<br />

25%<br />

0%<br />

100%<br />

75%<br />

50%<br />

25%<br />

0%<br />

Verbissbelastung<br />

bei der Fichte<br />

1983<br />

1986<br />

1989<br />

1992<br />

1995<br />

1998<br />

Verbissbelastung<br />

bei der Buche<br />

1983<br />

1986<br />

1989<br />

1992<br />

1995<br />

1998<br />

2001<br />

2004<br />

2001<br />

2004<br />

gering<br />

mittel<br />

stark<br />

2007<br />

<strong>2010</strong><br />

gering<br />

mittel<br />

stark<br />

2007<br />

<strong>2010</strong><br />

Anteil der Reviere<br />

100%<br />

75%<br />

50%<br />

25%<br />

0%<br />

100%<br />

75%<br />

50%<br />

25%<br />

0%<br />

Verbissbelastung<br />

bei der Tanne<br />

1983<br />

1986<br />

1989<br />

1992<br />

1995<br />

1998<br />

Verbissbelastung<br />

bei der Eiche<br />

1983<br />

1986<br />

1989<br />

1992<br />

Prozentuale Verteilung der Reviere auf die drei Verbiss-Stufen.<br />

Anteil der Reviere<br />

1995<br />

1998<br />

2001<br />

2004<br />

2001<br />

2004<br />

gering<br />

mittel<br />

stark<br />

2007<br />

<strong>2010</strong><br />

gering<br />

mittel<br />

stark<br />

2007<br />

<strong>2010</strong><br />

Seit 1983 orientiert sich die Abschussplanung für Rehwild am erzielten Abschuss<br />

der Vorjahre und an einem Gutachten zur Verbiss-Situation. Das Forstliche Gutachten<br />

zum Abschussplan wird für jedes einzelne Revier, getrennt nach Baumarten,<br />

vom zuständigen Forstamt im dreijährigen Turnus erstellt.<br />

Der langfristige Trend der Verbissbelastung ist bei Fichte und Buche abnehmend<br />

(siehe Abbildungen). Bei der Tanne nahm der Verbiss zunächst ab, steigt jedoch<br />

seit 2001 wieder an. Bei der Eiche zeichnen sich keine bedeutenden Änderungen<br />

ab. Die Verbisssituation wird durch viele Faktoren beeinflusst. Ein wichtiger Faktor<br />

ist auch der Witterungsverlauf, insbesondere der Beginn der Vegetationsperiode<br />

im Frühjahr. Lange Winter, wie z.B. 2005/06, haben i.d.R. einen höheren Verbiss<br />

zur Folge.<br />

Mit dem neuen Gutachten von <strong>2010</strong> ergeben sich einige Veränderungen. Hinzu<br />

gekommen ist die Beurteilung der Verbisssituation in drei Stufen im Hinblick auf die<br />

Erreichung der waldbaulichen Ziele:<br />

�� Erreichung flächig ohne Schutzmaßnahmen möglich<br />

�� Erreichung lokal nicht oder nur mit Schutzmaßnahmen möglich<br />

�� Erreichung flächig nicht oder nur mit Schutzmaßnahmen möglich<br />

Gegenüber dem bisherigen Verfahren erhöht sich hierdurch die Aussagekraft, da<br />

von Verbissprozenten nicht direkt auf eine Gefährdung waldbaulicher Ziele geschlossen<br />

werden kann. So kann einerseits ein geringer Verbiss bereits das Ziel<br />

gefährden, andererseits aber ein starker Verbiss nicht zielgefährdend sein, wenn<br />

genügend Verjüngungsvorrat vorhanden ist oder eine Verjüngung der betreffenden<br />

Art nicht ansteht oder das waldbauliche Interesse einer anderen Baumart gilt. Des<br />

weiteren werden konkret problematische Waldorte benannt, so dass das Gutachten<br />

besser nachvollziehbar wird und die Bejagung gezielt darauf abgestimmt werden<br />

kann.<br />

Das Reh war nicht immer so häufig wie heute. Historischen Jagdstrecken zufolge<br />

waren Rehe noch im 18. Jahrhundert relativ selten und nicht überall verbreitet. In<br />

allen Oberforstämtern <strong>Württemberg</strong>s kamen zwischen 1770 und 1790 pro Jahr<br />

durchschnittlich nur 760 Rehe (376 - 1.015) zur Strecke (gegenüber einer mittleren<br />

Rotwildstrecke von 2.573/Jahr). Auch in den Jagdgebieten der Standesherrschaft<br />

des Hauses Fürstenberg im Südschwarzwald und auf der Baar (Gesamtfläche ca.<br />

170.000 ha) wurde in dieser Zeit deutlich weniger Rehwild (1750 - 1772, mittlere<br />

Jahresstrecke 0,2 Rehe/100 ha Jagdfläche) als Rotwild (1727 - 1772, mittlere Jahresstrecke<br />

0,48/100 ha Jagdfläche) erlegt. Erst mit dem Niedergang des Rotwildes<br />

setzte Anfang des 19. Jahrhunderts ein Anstieg der Rehwildstrecke ein. Zwischen<br />

1803 und 1815 wurden in <strong>Württemberg</strong> im Durchschnitt jährlich ca. 1.700 Rehe,<br />

aber nur noch ca. 1.000 Stück Rotwild erlegt - das Reh war zur jagdlich bedeutendsten<br />

Schalenwildart geworden. Zu einem rasanten Anstieg des Rehwildbestandes<br />

kam es allerdings erst im 20. Jahrhundert. Bei dieser Entwicklung dürften<br />

verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt haben. Zum einen profitierte das Reh<br />

von dem größeren Nahrungsangebot als Folge der Intensivierung der Landwirtschaft<br />

und der bis in die 1980er Jahre betriebenen Fichtenwirtschaft im Wald<br />

(Schlagflora auf Kahlschlägen). Durch das Verschwinden der Waldweide und die<br />

starke Verfolgung des Rotwildes Mitte des 19. Jahrhunderts verringerte sich zudem<br />

die interspezifische Konkurrenz. Schließlich profitierte das Reh vom damals sich<br />

neu etablierenden Hegegedanken bei der Jagd, der sich u.a. in einer schonenden<br />

Bejagung äußerte.<br />

20

Gamswild<br />

Jagdstrecke<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

5456586062646668707274767880828486889092949698000204060810<br />

Jahresstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 401<br />

Veränderung gegenüber dem Vorjahr +13 %<br />

Jagdjahr<br />

Jahr Plan Strecke Abschussplanerfüllung<br />

2008/2009 589 345 59 %<br />

2009/<strong>2010</strong> 591 355 60 %<br />

<strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 589 401 68 %<br />

<strong>2011</strong>/2012 574<br />

Der Anteil der Gamsböcke an der Gamswildstrecke beträgt 39 %. Das Geschlechterverhältnis<br />

in der Jagdstrecke beträgt 1 : 0,97 (männlich zu weiblich).<br />

Die Streckenentwicklung wird vor allem durch die Vorkommen in den Kreisen<br />

Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach und Waldshut bestimmt. Dreiviertel der<br />

Gamswildstrecke stammt aus diesem Bereich.<br />

Die Entwicklung der Jagdstrecken im Betrachtungszeitraum wird nicht nur durch<br />

lokal unterschiedliche Bewirtschaftungsziele sondern auch durch das Kolonisationsverhalten<br />

der Gämsen beeinflusst. So können wandernde Gämsen auch außerhalb<br />

der Verbreitungsgebiete zwischen Schwarzwald, Schwäbischer Alb und<br />

Allgäu vorkommen.<br />

Gamswild wird heute landläufig als eine alpine Art angesehen. Entgegen dieser<br />

weitverbreiteten Ansicht ist der Lebensraum der Gämse jedoch keineswegs auf<br />

das Hochgebirge beschränkt. Eine Fülle von steinzeitlichen Funden belegen, dass<br />

die Gämse natürlicherweise auch in den alpennahen Mittelgebirgen verbreitet war,<br />

trotz der damals dort noch vorkommenden großen Raubtiere Wolf, Bär und Luchs.<br />

Die natürliche Verbreitung der Gämse reicht von der alpinen Zone oberhalb der<br />

Waldgrenze bis hinunter auf etwa 400 m Meereshöhe. Sie benötigt für ihr artspezifisches<br />

Fluchtverhalten jedoch immer Felspartien und Steilhänge, so dass die<br />

21<br />

Gämse auch in historischer Zeit im Bereich des heutigen <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>s nie<br />

flächendeckend verbreitet war.<br />

Gemäß alter Quellen ist die Gämse in den Vogesen und im Schwarzwald wahrscheinlich<br />

noch bis in das 14. Jahrhundert Standwild gewesen und verschwand<br />

dann aufgrund übermäßiger Bejagung.<br />

Der heutige Gämsenbestand der Schwarzwald / Albregion geht im wesentlichen<br />

auf Aussetzungen in den 1930er und 1950er Jahren zurück. 60 bis 80 % der<br />

Schwarzwaldgämsen kommen in der Feldberg-Belchen-Region vor.<br />

Grundsätzlich ist die Abgrenzung von Gamswildverbreitungsgebieten aufgrund der<br />

zum Teil kleinen Vorkommen und der regen Wanderschaft schwierig.<br />

Gamswildvorkommen in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>:<br />

1 = Bereich Kirchzarten, Feldberg<br />

2 = Bereich Belchen (ohne genaue<br />

Gebietsabgrenzung)<br />

3 = Bereich der Wehra<br />

4 = Bereich der Täler von Alb,<br />

Schwarza, Mettma und Steina<br />

5 = Bereich Spiesshorn<br />

6 = Bereich des Kandels<br />

7 = Bereich von Schiltach<br />

8 = Bereich Oberndorf<br />

9 = Bereich Hörnle (Balingen)<br />

10 = Bereich des Oberen Donautals<br />

11 = Bereiche der Adelegg<br />

1<br />

2#<br />

LÖ<br />

EM<br />

OG<br />

6<br />

RA<br />

BAD<br />

5<br />

3 4<br />

7 8<br />

VS<br />

FR<br />

WT<br />

MA<br />

HD<br />

BL<br />

HN<br />

KA<br />

PF LB WN<br />

CW<br />

FDS<br />

RW<br />

TUT<br />

KN<br />

BB<br />

TÜ<br />

9<br />

10<br />

MOS<br />

S<br />

ES<br />

RT<br />

SIG<br />

FN<br />

TBB<br />

KÜN<br />

GP<br />

UL<br />

BC<br />

RV<br />

SHA<br />

AA<br />

HDH<br />

11<br />

22

Muffelwild<br />

23<br />

Jagdstrecke<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

5456586062646668707274767880828486889092949698000204060810<br />

Jahresstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 65<br />

Veränderung gegenüber dem Vorjahr -8 %<br />

Jagdjahr<br />

Jahr Plan Strecke Abschussplanerfüllung<br />

2008/2009 45 74 164 %<br />

2009/<strong>2010</strong> 31 71 229 %<br />

<strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 65 65 100 %<br />

<strong>2011</strong>/2012 229<br />

Der Anteil der Muffelwidder an der Muffelwildstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> beträgt 42 %. Das<br />

Geschlechterverhältnis in der Jagdstrecke beträgt 1 : 0,7 (männlich zu weiblich).<br />

Die Abschussplanzahlen berücksichtigen alle Reviere. Abschüsse die nachträglich<br />

bei Sichtung von Muffelwild beantragt werden tauchen hier nicht auf. Vorsorglich<br />

beantragte Abschüsse können häufig nicht erfüllt werden. Für die einzelnen Muffelwildgebiete<br />

ist eine Planung sinnvoll. Für die Situation außerhalb dieser Gebiete<br />

ist eine Planung schwierig.<br />

Muffelwild spielt in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>, im Vergleich zu den meisten anderen<br />

Bundesländern, nur eine untergeordnete Rolle. Reduktionsbemühungen und die<br />

verstärkte Bejagung neuer, unerwünschter Vorkommen spiegeln sich in der Jagdstrecke<br />

der letzten Jahre wieder.<br />

Freilebendes Muffelwild kommt in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> nur in zwei sehr kleinen Beständen<br />

vor. Teilweise bilden sich auch Ableger dieser Vorkommen. Die Bestandsangaben<br />

sind unsicher, entsprechend sind auch kaum Prognosen über den weiteren<br />

Fortbestand der Vorkommen oder die Entwicklung der Bestände möglich.<br />

In den Jagdstrecken sind auch Abschusszahlen aus Jagdgattern und Gehegen<br />

enthalten. Von den 65 im Jagdjahr <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> gemeldeten Abschüssen entfallen<br />

20 Abschüsse auf den Bereich der Muffelwildgebiete, 15 Abschüsse lassen sich<br />

Gattern zuordnen. Die restlichen Abschüsse liegen außerhalb der genannten Vorkommen.<br />

Es gibt in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> drei Muffelwildvorkommen:<br />

Das Vorkommen „Tiefental“ bei Blaubeuren entstand Ende der 1950er Jahre durch<br />

Auswilderung von drei bis vier Tieren.<br />

Ein weiteres Vorkommen existiert seit Anfang/Mitte der 1980er Jahre im Schmiechtal<br />

westlich von Schelklingen. Obwohl ein Individuenaustausch mit dem benachbarten<br />

Tiefentaler Muffelwild-Bestand, vor allem durch wandernde Widder während<br />

der Brunft, nicht ausgeschlossen wird, gilt der Schmiechtaler Muffelwild-Bestand<br />

als weitgehend eigenständiges Vorkommen.<br />

Das dritte Vorkommen liegt im Bereich des Hörnle und Lochen bei Balingen im Zollernalbkreis.<br />

Dieses Vorkommen entstand Anfang der 1960er Jahre durch Auswilderung<br />

von fünf bis sieben Mufflons.<br />

Langfristig gesehen ist der Fortbestand kleiner Vorkommen aufgrund von Inzuchterscheinungen<br />

problematisch.<br />

Muffelwildvorkommen in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong><br />

1 = Muffelwildvorkommen Tiefental,<br />

ca. 3.400 ha<br />

2 = Muffelwildvorkommen Schmiechtal,<br />

ca. 800 ha<br />

(Vorkommen noch nicht kartiert)<br />

3 = Muffelwildvorkommen bei Balingen,<br />

ca. 3.000 ha<br />

LÖ<br />

EM<br />

OG<br />

FR<br />

RA<br />

BAD<br />

WT<br />

VS<br />

MA<br />

KA<br />

FDS<br />

RW<br />

HD<br />

CW<br />

BL<br />

HN<br />

PF LB WN<br />

TUT<br />

BB<br />

KN<br />

TÜ<br />

3<br />

MOS<br />

S<br />

ES<br />

SIG<br />

RT<br />

FN<br />

TBB<br />

KÜN<br />

2<br />

GP<br />

1<br />

BC<br />

UL<br />

RV<br />

SHA<br />

AA<br />

HDH<br />

24

Schwarzwild<br />

25<br />

Jagdstrecke<br />

60.000<br />

50.000<br />

40.000<br />

30.000<br />

20.000<br />

10.000<br />

0<br />

5456586062646668707274767880828486889092949698000204060810<br />

Jahresstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 51.931<br />

Veränderung gegenüber dem Vorjahr +58 %<br />

Jagdjahr<br />

Die Schwarzwildstrecke ist gegenüber dem Vorjahr<br />

stark angestiegen und erreicht einen neuen<br />

Rekordwert in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>. Dasselbe<br />

trifft für die Zahl der auf Verkehrswegen zu Tode<br />

gekommenen Wildschweine zu.<br />

Verkehrsverluste sind ein guter und von der Bejagungsintensität<br />

unabhängiger Weiser für die<br />

Bestandsentwicklung. Demnach kann gefolgert<br />

werden, dass sich das Jagdjahr <strong>2010</strong>/11 auch<br />

durch einen neuen Spitzenwert hinsichtlich des<br />

tatsächlichen Schwarzwildbestands auszeichnet.<br />

60.000<br />

50.000<br />

40.000<br />

30.000<br />

20.000<br />

10.000<br />

0<br />

0<br />

00 02 04 06 08 10<br />

Jagdjahr<br />

Die Jagdstrecke schwankt von Jahr zu Jahr in weiten Grenzen. Ursache hierfür ist<br />

das sehr hohe Fortpflanzungspotenzial beim Schwarzwild, das aber in Abhängigkeit<br />

von wechselnden Umweltbedingungen (u.a. Witterungsverlauf, Nahrungsangebot)<br />

sehr unterschiedlich ausgenutzt wird. Sichere Prognosen zur weiteren Streckenentwicklung<br />

sind daher kaum möglich. Bei der Bejagung im laufenden Jagdjahr<br />

ist auf jeden Fall zu berücksichtigen, dass es im Herbst des Jahres <strong>2011</strong> landesweit<br />

eine überaus reichliche Mast bei Buche und Eiche gibt. Dies erschwert<br />

nicht nur die Bejagung wegen schlechter Annahme der Kirrungen, sondern wird<br />

vermutlich auch zu erhöhtem Zuwachs im Folgejahr führen. Die Bejagung muss<br />

entsprechend ausgerichtet und intensiviert werden. Die notwendige Bestandsregulierung<br />

ist allein durch Ansitzjagd nicht zu erreichen. Eine verstärkte Bejagung bei<br />

Drückjagden, insbesondere bei revierübergreifenden Drückjagden, ist erforderlich.<br />

Erlegungen<br />

3.000<br />

2.500<br />

2.000<br />

1.500<br />

1.000<br />

500<br />

Verkehrsverluste<br />

erlegte Sauen Verkehrsverluste<br />

Schwarzwildstrecken je 100 ha Jagdfläche (Jagdjahr <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong>)<br />

O b e r e s - M i t t l e r e s - U n t e r e s -<br />

< 0,5<br />

0,5 - 1,0<br />

1,0 - 2,0<br />

2,0 - 3,0<br />

> 3,0<br />

LÖ<br />

EM<br />

OG<br />

FR<br />

< 0,5<br />

0,5 - 1,0<br />

1,0 - 2,0<br />

2,0 - 3,0<br />

> 3,0<br />

RA<br />

BAD<br />

WT<br />

VS<br />

MA<br />

KA<br />

FDS<br />

RW<br />

S c h w a r z w a l d<br />

CW<br />

O b e r h r e i n - T i e f l a n d<br />

H o c h r h e i n<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

HD<br />

KN<br />

BL<br />

HN<br />

MOS<br />

PF LB<br />

WN<br />

TUT<br />

BB<br />

TÜ<br />

K r a i c h g a u<br />

ee<br />

uu ää GG ee rr ee bb OO S<br />

SIG<br />

ES<br />

RT<br />

FN<br />

Odenw ald<br />

Neckarbecken<br />

KÜN<br />

TBB<br />

GP<br />

BC<br />

UL<br />

RV<br />

SHA<br />

Tauberland,<br />

Tauberland,<br />

AA<br />

Kocher-Jagst-<br />

Kocher-Jagst- und und<br />

Hohenloher-Haller-<br />

Ebenen<br />

Ebenen<br />

HDH<br />

Schwäbisches K eu per- Lias -La nd<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

S c h w ä b i s c h e A l b<br />

Hügel- Hügel- und und<br />

Voralpines<br />

Voralpines<br />

Moorland<br />

Moorland<br />

Kreisebene<br />

Naturraumebene<br />

26

Feldhase<br />

27<br />

Jagdstrecke<br />

180.000<br />

160.000<br />

140.000<br />

120.000<br />

100.000<br />

80.000<br />

60.000<br />

40.000<br />

20.000<br />

0<br />

5456586062646668707274767880828486889092949698000204060810<br />

Jahresstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 9.148<br />

Veränderung gegenüber dem Vorjahr -13 %<br />

Erlegungen<br />

15000<br />

12500<br />

10000<br />

7500<br />

5000<br />

2500<br />

0<br />

03 05 07 09<br />

Jagdjahr<br />

Jagdjahr<br />

Die Jagdstrecke setzt sich zusammen aus 75 %<br />

erlegten Feldhasen, 19 % Verkehrsverlusten<br />

und 6 % sonstigem Fallwild. Während Jagdstrecke<br />

und Fallwild in den letzten Jahren weiter<br />

rückläufig sind, schwankt der mit Hilfe der<br />

Scheinwerfertaxation ermittelte mittlere Hasenbesatz<br />

auf inzwischen über 100 im Land verteilten<br />

Probeflächen zwischen 15 und 19 Hasen<br />

pro 100 ha Feldflurfläche (Abbildung unten).<br />

Auf Naturraumebene ergeben sich zum Teil unterschiedliche<br />

Bestandstrends.<br />

Mittlere Feldhasendichte im Frühjahr nach Scheinwerfertaxation<br />

(Mittel aus Gesamtzählergebnis)<br />

Stk. pro 100 ha Feld<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

3000<br />

2500<br />

2000<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

0<br />

Verkehrsverluste<br />

Erlegt Verkehrsverlust<br />

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong> <strong>2011</strong><br />

Anzahl Probeflächen 64 66 76 80 84 104 110 106 102<br />

Dichte Stk./100 ha 16,2 16,8 15,7 16,0 16,5 19,4 17,8 18,0 15,6<br />

Feldhasenstrecken je 100 ha Feld (Jagdjahr <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong>)<br />

O b e r e s - M i t t l e r e s - U n t e r e s -<br />

< 0,5<br />

0,5 - 1,0<br />

1,0 - 1,5<br />

1,5 - 2,0<br />

> 2,0<br />

LÖ<br />

EM<br />

OG<br />

FR<br />

< 0,5<br />

0,5 - 1,0<br />

1,0 - 1,5<br />

1,5 - 2,0<br />

> 2,0<br />

RA<br />

BAD<br />

WT<br />

VS<br />

MA<br />

KA<br />

FDS<br />

RW<br />

S c h w a r z w a l d<br />

CW<br />

O b e r h r e i n - T i e f l a n d<br />

H o c h r h e i n<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

HD<br />

KN<br />

BL<br />

HN<br />

MOS<br />

PF LB<br />

WN<br />

TUT<br />

BB<br />

TÜ<br />

K r a i c h g a u<br />

ee<br />

uu ää GG ee rr ee bb OO S<br />

SIG<br />

ES<br />

RT<br />

FN<br />

Odenw ald<br />

Neckarbecken<br />

KÜN<br />

TBB<br />

GP<br />

BC<br />

UL<br />

RV<br />

SHA<br />

Tauberland,<br />

Tauberland,<br />

AA<br />

Kocher-Jagst-<br />

Kocher-Jagst- und und<br />

Hohenloher-Haller-<br />

Ebenen<br />

Ebenen<br />

HDH<br />

S chw äbisch es Ke up er-Lia s-L and<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

S c h w ä b i s c h e A l b<br />

Hügel- Hügel- und und<br />

Voralpines<br />

Voralpines<br />

Moorland<br />

Moorland<br />

Kreisebene<br />

Naturraumebene<br />

28

Wildkaninchen<br />

29<br />

Jagdstrecke<br />

60.000<br />

50.000<br />

40.000<br />

30.000<br />

20.000<br />

10.000<br />

0<br />

5456586062646668707274767880828486889092949698000204060810<br />

Jahresstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 4.917<br />

Veränderung gegenüber dem Vorjahr -19 %<br />

Jagdjahr<br />

Der Streckenanstieg der letzten Jahre setzt sich nicht weiter fort. In Einzelfällen<br />

besteht dennoch lokal weiter dringender Regulationsbedarf, um die Wildschäden<br />

einzudämmen.<br />

Die Myxomatose und die seit 1988 in ganz Europa festzustellende hämorrhagische<br />

Kaninchenkrankheit (RHD), auch Chinaseuche genannt, haben dem Kaninchen<br />

stark zugesetzt. Nach einem Gipfel Anfang der 1990er Jahre gab es eine lange<br />

rückläufige Phase. Die Abnahme war in dieser Zeit so stark, dass lokal und sogar<br />

regional von einem Zusammenbruch der Populationen gesprochen werden musste.<br />

Die Ursache hierfür war sehr wahrscheinlich die Chinaseuche, eine Viruserkrankung.<br />

Die Übertragung erfolgt u.a. durch blutsaugende Insekten, Fliegen, Körperkontakt,<br />

durch mit Krankheitserregern verseuchte Äsung und als Tröpfcheninfektion<br />

über die Luft. Das große Problem ist, dass Tiere, die die Krankheit überlebt<br />

haben, nicht auf Dauer immun bleiben und weiterhin Viren ausscheiden. Es bleibt<br />

zu hoffen, dass sich der Einfluss von Krankheiten langfristig dennoch abschwächt.<br />

Bei 3 - 4 Würfen im Jahr mit jeweils 3 - 8 Jungen wäre das Wildkaninchen jedenfalls<br />

in der Lage, Verluste schnell auszugleichen. Eine Erholung des Bestands deutet<br />

sich momentan an.<br />

Die Verbreitung des Wildkaninchens konzentriert sich im wesentlichen auf die<br />

wärmeren Gebiete der Regierungsbezirke Karlsruhe, Freiburg und Stuttgart. Das<br />

Hauptvorkommen erstreckt sich entlang des Rheintales.<br />

Wildkaninchenstrecke je 100 ha Feld (Jagdjahr <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong>)<br />

O b e r e s - M i t t l e r e s - U n t e r e s -<br />

kein Kaninchen erlegt<br />

einzelne Kaninchen erlegt<br />

0,1 - 1,0<br />

1,0 - 2,0<br />

MA<br />

> 2,0<br />

HD<br />

LÖ<br />

EM<br />

OG<br />

FR<br />

RA<br />

BAD<br />

WT<br />

VS<br />

KA<br />

FDS<br />

RW<br />

CW<br />

KN<br />

BL<br />

HN<br />

MOS<br />

PF LB<br />

WN<br />

TUT<br />

BB<br />

TÜ<br />

kein Kaninchen erlegt<br />

einzelne Kaninchen erlegt<br />

0,1 - 1,0<br />

1,0 - 2,0<br />

> 2,0<br />

S c h w a r z w a l d<br />

O b e r h r e i n - T i e f l a n d<br />

H o c h r h e i n<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

K r a i c h g a u<br />

ee<br />

uu ää GG ee rr ee bb OO S<br />

SIG<br />

ES<br />

RT<br />

FN<br />

Odenw ald<br />

Neckarbecken<br />

KÜN<br />

TBB<br />

GP<br />

BC<br />

UL<br />

RV<br />

SHA<br />

Tauberland,<br />

Tauberland,<br />

AA<br />

Kocher-Jagst-<br />

Kocher-Jagst- und und<br />

Hohenloher-Haller-<br />

Ebenen<br />

Ebenen<br />

HDH<br />

S chw äbisch es Ke up er-Lia s-L and<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

S c h w ä b i s c h e A l b<br />

Hügel- Hügel- und und<br />

Voralpines<br />

Voralpines<br />

Moorland<br />

Moorland<br />

Kreisebene<br />

Naturraumebene<br />

30

Rotfuchs<br />

31<br />

Jagdstrecke<br />

100.000<br />

90.000<br />

80.000<br />

70.000<br />

60.000<br />

50.000<br />

40.000<br />

30.000<br />

20.000<br />

10.000<br />

0<br />

5456586062646668707274767880828486889092949698000204060810<br />

Jahresstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 72.960<br />

Veränderung gegenüber dem Vorjahr +4 %<br />

Jagdjahr<br />

Nach Ausschaltung der Tollwut, die früher die Fuchsbesätze bei jedem Seuchenzug<br />

stark reduzierte, erreicht die Fuchsstrecke Ende der 1990er, Anfang der<br />

2000er Jahre einen Gipfel. In den letzten Jahren liegt die Strecke nach wie vor auf<br />

hohem Niveau, aber sie ist leicht rückläufig. Auch die Strecke des abgelaufenen<br />

Jagdjahres fügt sich in diesen Trend ein. Möglicherweise nimmt jetzt die Bedeutung<br />

von anderen dichteregulierenden Krankheiten wie Räude oder Staupe zu.<br />

Der Anteil der überfahrenen Füchse an der Jagdstrecke beträgt in den letzten drei<br />

Jahren etwa 6 %.<br />

Erläuterungen zur Streckenkurve:<br />

�� 1959 gab es zum ersten Mal eine Abschussprämie für Fuchs und Dachs.<br />

�� 1964 begann die Baubegasung in einigen Landesteilen. Sie wurde in den Folgejahren<br />

flächenmäßig ausgedehnt. Aus Tier- und Artenschutzgründen wurden ab 1974 keine<br />

Baue mehr begast.<br />

�� 1983 wurde die Tollwutimpfung der Füchse mit Impfködern auf kleiner Fläche durchgeführt.<br />

Ab 1986 wurden große Landesteile abgedeckt. Mit dem Erfolg der Maßnahme<br />

wurde auch die beimpfte Fläche verringert.<br />

�� Seit 1993 werden, abgesehen von Einzelregelungen und Kontrollfüchsen zur Überwachung<br />

der Seuchensituation und des Impferfolgs in Tollwutimpfgebieten, keine Abschussprämien<br />

für Füchse mehr ausbezahlt.<br />

�� Seit dem Jahr 2000 wird nur noch im Grenzbereich zu Hessen beimpft.<br />

�� Seit 28. Februar 2005 ist in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> kein Tollwutfall mehr aufgetreten.<br />

�� Seit September 2007 werden in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> keine Impfköder mehr ausgelegt.<br />

�� Seit dem 8. August 2008 gilt Deutschland als Tollwutfrei.<br />

Zum Thema Tollwut siehe auch Seite 54.<br />

Rotfuchsstrecke je 100 ha Jagdfläche (Jagdjahr <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong>)<br />

O b e r e s - M i t t l e r e s - U n t e r e s -<br />

< 1,5<br />

1,5 - 2<br />

2 - 2,5<br />

2,5 - 3<br />

> 3<br />

LÖ<br />

EM<br />

OG<br />

FR<br />

< 1,5<br />

1,5 - 2<br />

2 - 2,5<br />

2,5 - 3<br />

> 3<br />

RA<br />

BAD<br />

WT<br />

VS<br />

KA<br />

FDS<br />

MA<br />

RW<br />

S c h w a r z w a l d<br />

CW<br />

O b e r h r e i n - T i e f l a n d<br />

H o c h r h e i n<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

HD<br />

KN<br />

BL<br />

HN<br />

MOS<br />

PF LB<br />

WN<br />

TUT<br />

BB<br />

TÜ<br />

K r a i c h g a u<br />

ee<br />

uu ää GG ee rr ee bb OO S<br />

SIG<br />

ES<br />

RT<br />

FN<br />

Odenw ald<br />

Neckarbecken<br />

KÜN<br />

TBB<br />

GP<br />

BC<br />

UL<br />

RV<br />

SHA<br />

Tauberland,<br />

Tauberland,<br />

AA<br />

Kocher-Jagst-<br />

Kocher-Jagst- und und<br />

Hohenloher-Haller-<br />

Ebenen<br />

Ebenen<br />

HDH<br />

S chw äbisch es Ke up er-Lia s-L and<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

S c h w ä b i s c h e A l b<br />

Hügel- Hügel- und und<br />

Voralpines<br />

Voralpines<br />

Moorland<br />

Moorland<br />

Kreisebene<br />

Naturraumebene<br />

32

Dachs<br />

33<br />

Jagdstrecke<br />

14.000<br />

12.000<br />

10.000<br />

8.000<br />

6.000<br />

4.000<br />

2.000<br />

0<br />

5456586062646668707274767880828486889092949698000204060810<br />

Jahresstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 10.161<br />

Veränderung gegenüber dem Vorjahr +9 %<br />

Jagdjahr<br />

Die Dachsstrecke ist gegenüber dem Vorjahr nochmals angestiegen und erreicht<br />

nun mit 10.161 Dachsen ihren höchsten Stand seit über 50 Jahren. Wurde vor<br />

zwanzig Jahren noch diskutiert, ob der Dachs auf die Rote Liste der gefährdeten<br />

Arten gehört, wird aktuell über eine Verlängerung der Jagdzeit nachgedacht, dies<br />

nicht zuletzt wegen der Zunahme von Wildschäden. Bedingt durch Tollwut und Bekämpfungsmaßnahmen<br />

gegen Tollwut hatte der Dachs Anfang der 1970er Jahre<br />

ein Bestandstief. Inzwischen ist der Dachs aber wieder überall in <strong>Baden</strong>-<br />

<strong>Württemberg</strong> verbreitet und keine gefährdete Art mehr. Eine Anfang der 1990er<br />

Jahre von der Wildforschungsstelle durchgeführte Dachsbaukartierung ergab für<br />

<strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> eine mittlere Baudichte von 1,05 Baue/100 ha Wald. Die<br />

höchsten Siedlungsdichten (5,56 Baue/100 ha Wald) wurden in Oberschwaben gefunden.<br />

Eine weitere Studie bestätigt, dass in<br />

Teilen des Voralpinen Hügel- und Moorlandes<br />

Siedlungsdichten des Dachses vorkommen,<br />

die zu den höchsten Europas<br />

zählen. Im Feldmooser Wald bei Fronhofen<br />

bewohnt der Dachs 22,7 Bauanlagen pro<br />

100 ha Wald, davon 9 als Hauptbaue und<br />

19 als Nebenbaue. 6 Baue (= 4,9 pro 100<br />

ha Wald) konnten als Wurfbaue (Baue mit<br />

Nachwuchs) eingestuft werden<br />

(WEBER 2006).<br />

Dachsstrecken je 100 ha Jagdfläche (Jagdjahr <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong>)<br />

O b e r e s - M i t t l e r e s - U n t e r e s -<br />

< 0,1<br />

0,1 - 0,2<br />

0,2 - 0,3<br />

0,3 - 0,4<br />

> 0,4<br />

LÖ<br />

EM<br />

OG<br />

FR<br />

< 0,1<br />

0,1 - 0,2<br />

0,2 - 0,3<br />

0,3 - 0,4<br />

> 0,4<br />

RA<br />

BAD<br />

WT<br />

VS<br />

KA<br />

FDS<br />

MA<br />

RW<br />

S c h w a r z w a l d<br />

CW<br />

O b e r h r e i n - T i e f l a n d<br />

H o c h r h e i n<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

HD<br />

KN<br />

BL<br />

HN<br />

MOS<br />

PF LB<br />

WN<br />

TUT<br />

BB<br />

TÜ<br />

K r a i c h g a u<br />

ee<br />

uu ää GG ee rr ee bb OO S<br />

SIG<br />

ES<br />

RT<br />

FN<br />

Odenw ald<br />

Neckarbecken<br />

KÜN<br />

TBB<br />

GP<br />

BC<br />

UL<br />

RV<br />

SHA<br />

Tauberland,<br />

Tauberland,<br />

AA<br />

Kocher-Jagst-<br />

Kocher-Jagst- und und<br />

Hohenloher-Haller-<br />

Ebenen<br />

Ebenen<br />

HDH<br />

S chw äbisch es Ke up er-Lia s-L and<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

S c h w ä b i s c h e A l b<br />

Hügel- Hügel- und und<br />

Voralpines<br />

Voralpines<br />

Moorland<br />

Moorland<br />

Kreisebene<br />

Naturraumebene<br />

34

Steinmarder<br />

35<br />

Jagdstrecke<br />

8.000<br />

7.000<br />

6.000<br />

5.000<br />

4.000<br />

3.000<br />

2.000<br />

1.000<br />

0<br />

5456586062646668707274767880828486889092949698000204060810<br />

Jahresstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 3.164<br />

Veränderung gegenüber dem Vorjahr +7 %<br />

Baummarder<br />

Jagdstrecke<br />

1.200<br />

1.000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

Jagdjahr<br />

5456586062646668707274767880828486889092949698000204060810<br />

Jahresstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 519<br />

Veränderung gegenüber dem Vorjahr +2 %<br />

Jagdjahr<br />

Der Verlauf der Jagdstrecke wird bei Stein- und Baummarder stark durch die Bejagungsintensität<br />

beeinflusst. Diese hat sich in letzter Zeit deutlich verändert. Der<br />

Streckenverlauf kann daher von der tatsächlichen Bestandsentwicklung erheblich<br />

abweichen. Nach dem Zusammenbruch des Pelzmarktes Ende der 1980er Jahre<br />

nahm das Interesse an der Bejagung von Mardern stark ab. Inzwischen ist es in<br />

begrenztem Umfang wieder möglich, Bälge zu verkaufen.<br />

Marder lassen sich effektiv nur mit Fallen bejagen. Die Fallenjagd wird heute aber<br />

wegen jagdgesetzlicher Einschränkungen von immer weniger Jägern betrieben. In<br />

befriedeten Bezirken (z.B. Gebäude, Gärten und Hofräume) dürfen auch Grundeigentümer<br />

oder Nutzungsberechtigte von Grundflächen nach Genehmigung durch<br />

das Kreisjagdamt Steinmarder (sowie Füchse und Kaninchen) fangen. Hierzu<br />

müssen sie allerdings über einen Fallensachkundenachweis verfügen. Weiterhin<br />

dürfen in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> nur noch zugelassene und vom Kreisjagdamt registrierte<br />

Fallen verwendet werden.<br />

Die baden-württembergische Marderstrecke setzt sich langfristig zu etwa 88 % aus<br />

Steinmardern und nur zu etwa 12 % aus Baummardern zusammen. Die Anzahl der<br />

pro Flächeneinheit erlegten Baummarder ist entsprechend wesentlich geringer als<br />

beim Steinmarder.<br />

Seit altersher ist der Steinmarder ein Kulturfolger des Menschen, weshalb er in historischen<br />

Quellen (Gessner 1669) auch als „Haus- oder Dachmarder“ bezeichnet<br />

wird. In Konflikt mit dem Menschen gerät er , weil er sich an Hühnern und Stallhasen<br />

vergreift, insbesondere aber, weil er nicht nur Dachböden, sondern auch Autos<br />

in seine Streifzüge einbezieht. Das Phänomen der „Automarder“, die im Motorraum<br />

Leitungen und Dämmstoffe benagen, besteht seit Anfang der 1980er Jahre. Nach<br />

Untersuchungen an telemetrierten Mardern in Luxembourg (Herr et al. 2009) sind<br />

diese Aktionen in erster Linie auf ihr Territorialverhalten zurückzuführen, denn die<br />

meisten Besuche im Motorraum waren nur von kurzer Dauer und verbunden mit<br />

dem Setzen von Duftmarken.<br />

O b e r e s - M i t t l e r e s - U n t e r e s -<br />

< 0,05<br />

< 0,025<br />

0,05 - 0,10<br />

0,025 - 0,05<br />

0,10 - 0,15<br />

0,05 - 0,075<br />

0,15 - 0,20<br />

0,075 - 0,10<br />

> 0,20Odenwald<br />

> 1,10<br />

S c h w a r z w a l d<br />

O b e r h r e i n - T i e f l a n d<br />

H o c h r h e i n<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

K r a i c h g a u<br />

ee<br />

uu ää GG ee rr ee bb OO Odenwald<br />

Neckarbecken<br />

Tauberland,<br />

Tauberland,<br />

Kocher-Jagst-<br />

Kocher-Jagst- und und<br />

Hohenloher-Haller-<br />

Ebenen<br />

Ebenen<br />

S chw äbis ch es Ke uper- L ias -La nd<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

S c h w ä b i s c h e A l b<br />

Hügel- Hügel- und und<br />

Voralpines<br />

Voralpines<br />

Moorland<br />

Moorland<br />

O b e r e s - M i t t l e r e s - U n t e r e s -<br />

S c h w a r z w a l d<br />

O b e r h r e i n - T i e f l a n d<br />

H o c h r h e i n<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

K r a i c h ga u<br />

ee<br />

uu ää GG ee rr ee bb OO Neckarbecken<br />

Tauberland,<br />

Tauberland,<br />

Kocher-Jagst-<br />

Kocher-Jagst- und und<br />

Hohenloher-Haller-<br />

Eben Eben en en<br />

S chw äb is ches K euper- L ias -Lan d<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

S c h w ä b i s c h e A l b<br />

Hügel- Hügel- und und<br />

alpines<br />

alpines<br />

Moorland<br />

Moorland<br />

Vor Vor<br />

Steinmarderstrecke je 100 ha Jagd- Baummarderstrecke je 100 ha Waldfläche<br />

(Jagdjahr <strong>2010</strong>/11) fläche (Jagdjahr <strong>2010</strong>/11)<br />

36

Iltis<br />

Jagdstrecke<br />

37<br />

1.800<br />

1.600<br />

1.400<br />

1.200<br />

1.000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10<br />

Jahresstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 299<br />

Veränderung gegenüber dem Vorjahr -7°%<br />

Jagdjahr<br />

Erst ab dem Jagdjahr 1972/73 liegen Streckenangaben vor, die sicher dem Iltis zuzuordnen<br />

sind. Davor waren die Streckenmeldungen für diese Wildart nicht immer eindeutig,<br />

da möglicherweise Iltis- und Wieselstrecken zusammengefasst wurden. Die unsicheren<br />

Daten sind in obiger Grafik durch hellere Säulen gekennzeichnet. Die Größenordnung<br />

der Zahlen spricht allerdings dafür, dass es sich tatsächlich nur um die Iltisstrecken handelt.<br />

Unter Einbeziehung der Wiesel müssten die Strecken um ein Vielfaches höher liegen.<br />

Im übrigen gilt zur Aussagekraft der Jagdstrecken<br />

dasselbe wie bei den vorgenannten<br />

Arten Baum- und Steinmarder. Auch<br />

der Iltis wird überwiegend mit Fallen gefangen.<br />

Ein nachlassendes Bejagungsinteresse<br />

führt auch hier zum Streckenrückgang,<br />

ohne dass der Bestand entsprechend<br />

rückläufig sein muss.<br />

Nach einer landesweiten Umfrage bei Jägern<br />

kam der Iltis im Jahr 2006 zwar in<br />

nahezu allen Gemeinden <strong>Baden</strong>-<br />

<strong>Württemberg</strong>s vor, wird aber in vielen Revieren<br />

nicht bejagt.<br />

O b e r e s - M i t t l e r e s - U n t e r e s -<br />

kein Iltis erlegt<br />

< 0,01<br />

0,01- 0,02<br />

0,02 0,03<br />

> 0,03<br />

S c h w a r z w a l d<br />

O b e r h r e i n - T i e f l a n d<br />

H o c h r h e i n<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

Alb-Wutach-Baar<br />

K r a i c h ga u<br />

ee<br />

uu ää GG ee rr ee bb OO Odenwald<br />

Neckarbecken<br />

Tauberland,<br />

Tauberland,<br />

Kocher-Jagst-<br />

Kocher-Jagst- und und<br />

Hohenloher-Haller-<br />

Ebenen<br />

Ebenen<br />

S chw äbisc he s Keup er- Lia s-La nd<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

Donau-Iller-Lech-Platten<br />

S c h w ä b i s c h e A l b<br />

Hügel- Hügel- und und<br />

Voralpines<br />

Voralpines<br />

Moorland<br />

Moorland<br />

Iltisstrecke <strong>2010</strong>/11 je 100 ha Jagdfläche<br />

Wiesel<br />

Jagdstrecke<br />

6.000<br />

5.000<br />

4.000<br />

3.000<br />

2.000<br />

1.000<br />

0<br />

< für diesen Zeitraum liegen keine Daten vor<br />

><br />

586062646668707274767880828486889092949698000204060810<br />

Jahresstrecke <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 317<br />

Veränderung gegenüber dem Vorjahr -10 %<br />

Jagdjahr<br />

Lückenlose Aufzeichnungen über Wieselstrecken liegen erst ab 1987/88 vor. Leider<br />

wurden die Strecken des Hermelins und des Mauswiesels bis zum Jagdjahr<br />

1997/98 zusammengefasst als Wieselstrecke erhoben. Aktuell werden beide Arten<br />

getrennt erfasst. Etwa 1/3 der Wieselstrecke entfällt auf das Mauswiesel und 2/3<br />

auf das Hermelin.<br />

Die Wieselarten gehören zum häufigsten Raubwild, die Bejagung hat aber nur<br />

noch untergeordnete Bedeutung. Die<br />

Wieselstrecke steht dementsprechend in<br />

keinem Verhältnis zur Dichte dieser Arten.<br />

Wechselndes Bejagungsinteresse erschwert<br />

zusätzlich Rückschlüsse auf die<br />

Besatzverhältnisse. Durch die Erschwerung<br />

der Fangjagd mit der Novellierung<br />

des Landesjagdgesetzes im September<br />

1996 ging die Wieselstrecke nochmals<br />

deutlich zurück.<br />

Die Verteilung der Jagdstrecke innerhalb<br />

von <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> ist eher als Hinweis<br />

auf die Bejagungsintensität und flächendeckende<br />

Verbreitung zu interpretieren,<br />

als dass sie die tatsächlichen Populationsschwerpunkte<br />