Geschnatter Oktober/2012 - Nationalpark Neusiedler See Seewinkel

Geschnatter Oktober/2012 - Nationalpark Neusiedler See Seewinkel

Geschnatter Oktober/2012 - Nationalpark Neusiedler See Seewinkel

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

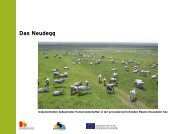

8 <strong>Nationalpark</strong> Herbst-<strong>Geschnatter</strong> Nr. 3 / <strong>Oktober</strong> <strong>2012</strong>das aktuelleEine neue Ära imburgenländischenNaturschutz begann1993 mit der <strong>Nationalpark</strong>gründung.Vonnun an ging es darum,gezielte Maßnahmenzur Erhaltung wertvollerLebensräumezu setzen, also Naturnicht nur „konservierend“zu schützen.Ausgangssituationwar die Nichtnutzungvon Weide- undWiesengebieten,worunter die Artenvielfaltdes <strong>Neusiedler</strong><strong>See</strong>-Gebiets sehrzu leiden hatte. DieWiederaufnahmeder Beweidung gehörtealso zu einerHauptaufgabe des<strong>Nationalpark</strong>s.geschnatter: Die ErwartungshaltunghinsichtlichMahd, Beweidung und anderenMaßnahmen des Flächenmanagementswar zu Beginnnicht gerade einheitlich, zumindestin der Bevölkerungder <strong>Nationalpark</strong>region. Wares unter Experten klar, was zutun ist und welche Ziele damiterreicht werden können?I. Korner: Das Hauptproblemzu Beginn der Managementmaßnahmenwardie damals weit verbreiteteAnsicht – auch unter Naturschützern– dass man inSchutzgebieten wie einem„Der Anstoß zueinem intensiverenund koordinierterenManagementkam von den Ornithologen.“Dr. Ingo Korner über die„Naturschutzarbeit im Schaufenster“Der Botaniker Dr. Ingo Korner hat als Wissenschaftler dabeigeholfen, das Flächenmanagement an den Lacken, inden Wiesen und auf den ehemaligen Hutweiden bestmöglichauszurichten. Heuer feiert er die Wiederaufnahme derBeweidung in Illmitz vor 25 Jahren.merkten. Es wurde rasch diefehlende Bewirtschaftungder Lackenränder und des<strong>See</strong>ufers als Hauptursacheidentifiziert.geschnatter: Bis aufApetlon gab es keine Dorfherdemehr, es gab nur wenigepotentielle Partner mitInteresse an Weideflächen oderHeu, die Traditionen der Weidewirtschaftwaren abgerissen.Die Einbindung einzelnerviehhaltender Betriebe oderHeunutzer verlangt immerwieder nach einer Feinabstimmung.Gelingt das im Sinneder Schutzziele?I. Korner: Die ApetlonerHerde stellt mit ihrer kontinuierlichenBeweidungeine positive Ausnahme dar,an der man sich allerdingsauch gut orientieren konnte.Wenn sich die Vegetationund Vogelwelt an der LangenLacke durch die Beweidungin einem wesentlich besserenZustand befindet, als anderswo,kann die Beweidungdurch Rinder kein Fehlersein.So begann man 1987auch in Illmitz wieder eineRinderherde zu etablieren,die ebenfalls im traditionellenHutweidebetrieb geführtwurde. Jede Herde benötigteine große Menge an Winterfutter,da die Beweidungssaisonnur von 1. Mai bisEnde <strong>Oktober</strong> dauert. Ausdiesem „Sachzwang“ herauswerden für jede Herde auchnationalparkrelativ viele Wiesen benötigtbzw. erhalten. Die Abstimmungvon Weideort und –intensität wird über jährlichadaptierte Beweidungsplänegesteuert, die auch starkschwankende klimatischeRahmenbedingungen (hoheWasserstände und Niederschlägeversus Trockenperiodenmit niedrigen Wasserständenim <strong>See</strong> und denSodalacken) berücksichtigen.Natürlich werden auch dieBrutgebiete seltener Vogelartenberücksichtigt und dortentsprechend spät mit derBeweidung begonnen.geschnatter: Selbst innerhalbeines Beweidungsgebietsoder auf einer Mähflächegibt es kleine und kleinste Lebensräumemit unterschiedlicherArtenausstattung. Eineeinzelne Pflegemaßnahmekann also vermutlich nicht allendort vorkommenden TierundPflanzenarten in gleicherWeise helfen. Gibt es auch Verlierer?I. Korner: Eine wesentlicheEntscheidungshilfe bei derSteuerung der Beweidungwar das Setzen von Prioritäten.Bei derart unterschiedlichenLebensräumenund deren Bewohnern ist esunmöglich, es sozusagen allenrecht zu machen. Daherwurden Leitarten festgelegt,auf die der Schwerpunkt gelegtwurde. Richtige Verlierergibt es keine, da die Beweidungspläneein gutes Instrumentfür die Steuerung derBeweidungsintensität darstellen.Sagen wir es mal so,<strong>Nationalpark</strong> die Natur nurschützen, aber nichts dazubeitragen muss, einengünstigen Zustand auch zuerhalten. Der Anstoß zu einemintensiveren und koordiniertenManagement kameigentlich von den Ornithologen,die stark rückläufigeBestände bei Wasservogelartenund Wiesenbrütern beesgibt Arten, die stärker gefördertwerden als andere. Sohat ein Stelzenläufer einenhöheren Stellenwert bei derAnpassung der Weidepläneals eine Graugansfamilie.geschnatter: In allenTeilgebieten des <strong>Nationalpark</strong>sgilt das Wegegebot, Besucherdürfen Wiesen, Wasserflächenoder Schilf nicht betreten.Manche Menschen sehen dasnicht ein und argumentierendamit, dass ja auch Weidetierewie Rinder, Pferde oder Eselim Gebiet unterwegs sind. Wiewürden Sie solche Fragen beantworten?„Die Prioritätender Beweidungwerden durch Leitartenbestimmt– es ist schwer, esallen Arten rechtzu machen.“I. Korner: Grundsätzlichstimmt es natürlich, dasszwischen der Trittwirkungeines Besuchers und einesEsels auf ein Gelege nurUnterschiede hinsichtlichdes Gewichts gibt, die Auswirkungenjedoch in beidenFällen negativ sind.Die Weidetiere sind jedochdurch die Beweidungsplänegut gesteuert, so dasswenig Schaden entsteht.Bei Besuchern wäre ich mirda nicht so sicher, dass diesfunktioniert. Außerdem reagierenviele Tierarten speziellauf den Menschen miteinem Fluchtverhalten, währendRinder, Pferde und Eselnicht zu den angeborenen„Feindbildern“ zählen.geschnatter: Die landwirtschaftlichintensiv genutztenFlächen rund um dieBewahrungszone des <strong>Nationalpark</strong>swerden sukzessiveweniger, Brachen nehmen zu– auch solche, die nicht mehrgemäht werden. Wie wird esmöglich sein, invasive Artenwie Ölweide oder Robinieaußerhalb geschützter Gebieteeinzudämmen?I. Korner: Dazu hat die<strong>Nationalpark</strong>verwaltungbereits seit einigen Jahrenein Programm gestartet, umvor allem die sich stark ausbreitendenÖlweiden in denGriff zu bekommen. DieÖlweiden auf Brachflächenwerden gerodet oder mitdem Forstmulcher gehäckselt,anschließend wird dieFläche beweidet.Das funktioniert rechtgut, muss jedoch unterUmständen alle 4 bis 5 Jahrewiederholt werden. DasProblem sehe ich eher darin,dass auf einigen privatenGrundstücken keine Maßnahmengesetzt werden undsich dort diese Problemartenweiter ausbreiten. Da istnoch eine bessere Koordinationgefragt bzw. sind auchdie Grundstücksbesitzer indie Pflicht zu nehmen.Mit dem 1990 etablierten Monitoringprogramm begann Ingo Korners wissenschaftliche„Karriere“ im <strong>See</strong>winkel. Sein Wissen gibt er auch bei Spezialexkursionen weiter.Fotos: Archiv NP <strong>Neusiedler</strong> <strong>See</strong> - <strong>See</strong>winkel