Elisabet Ney konstruiert ihr Künstlerimage in ... - Wienand Verlag

Elisabet Ney konstruiert ihr Künstlerimage in ... - Wienand Verlag

Elisabet Ney konstruiert ihr Künstlerimage in ... - Wienand Verlag

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Seite 186-283 14.01.2008 15:13 Uhr Seite 188<br />

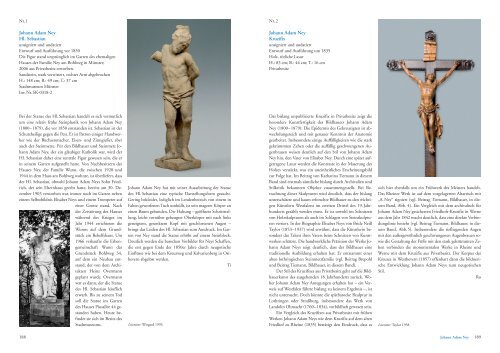

Nr. 1<br />

Johann Adam <strong>Ney</strong><br />

Hl. Sebastian<br />

unsigniert und undatiert<br />

Entwurf und Ausführung vor 1850<br />

Die Figur stand ursprünglich im Garten des ehemaligen<br />

Hauses der Familie <strong>Ney</strong> am Bohlweg <strong>in</strong> Münster;<br />

2006 aus Privatbesitz erworben.<br />

Sandste<strong>in</strong>, stark verwittert, rechter Arm abgebrochen<br />

H.: 148 cm; B.: 49 cm; T.: 37 cm<br />

Stadtmuseum Münster<br />

Inv. Nr. SK-0318-2<br />

Bei der Statue des Hl. Sebastian handelt es sich vermutlich<br />

um e<strong>in</strong>e relativ frühe Ste<strong>in</strong>plastik von Johann Adam <strong>Ney</strong><br />

(1800–1879), die vor 1850 entstanden ist. Sebastian ist der<br />

Schutzheilige gegen die Pest. Er ist Patron e<strong>in</strong>iger Handwerker<br />

wie der Büchsenmacher, Eisen- und Z<strong>in</strong>ngießer, aber<br />

auch der Ste<strong>in</strong>metze. Für den Bildhauer und Ste<strong>in</strong>metz Johann<br />

Adam <strong>Ney</strong>, der e<strong>in</strong> gläubiger Katholik war, wird der<br />

Hl. Sebastian daher e<strong>in</strong>e zentrale Figur gewesen se<strong>in</strong>, die er<br />

<strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Garten aufgestellt hatte. Von Nachbesitzern des<br />

Hauses <strong>Ney</strong>, der Familie Wunn, die zwischen 1920 und<br />

1944 <strong>in</strong> dem Haus am Bohlweg wohnte, ist überliefert, dass<br />

der Hl. Sebastian, obwohl Johann Adam <strong>Ney</strong>s Sohn Friedrich,<br />

der se<strong>in</strong> Elternhaus geerbt hatte, bereits am 30. Dezember<br />

1903 verstorben war, immer noch im Garten neben<br />

e<strong>in</strong>em Selbstbildnis <strong>Elisabet</strong> <strong>Ney</strong>s und e<strong>in</strong>em Trompeter auf<br />

e<strong>in</strong>er Grotte stand. Nach<br />

der Zerstörung des Hauses<br />

während des Krieges im<br />

Jahr 1944 errichteten die<br />

Wunns auf dem Grundstück<br />

e<strong>in</strong> Behelfshaus. Um<br />

1966 verkaufte die Erbengeme<strong>in</strong>schaft<br />

Wunn das<br />

Grundstück Bohlweg 34,<br />

auf dem e<strong>in</strong> Neubau entstand,<br />

der von dem Architekten<br />

He<strong>in</strong>z Overmann<br />

geplant wurde. Overmann<br />

war es dann, der die Statue<br />

des Hl. Sebastian käuflich<br />

erwarb. Bis zu se<strong>in</strong>em Tod<br />

soll die Statue im Garten<br />

des Hauses Piusallee 44 gestanden<br />

haben. Heute bef<strong>in</strong>det<br />

sie sich im Besitz des<br />

Stadtmuseums.<br />

188<br />

Johann Adam <strong>Ney</strong> hat mit se<strong>in</strong>er Ausarbeitung der Statue<br />

des Hl. Sebastian e<strong>in</strong>e typische Darstellungsform gesucht.<br />

Ger<strong>in</strong>g bekleidet, lediglich im Lendenbereich von e<strong>in</strong>em <strong>in</strong><br />

Falten geworfenen Tuch umhüllt, ist se<strong>in</strong> magerer Körper an<br />

e<strong>in</strong>en Baum gebunden. Die Haltung – geöffnete Schrittstellung,<br />

leicht vornüber gebeugter Oberkörper mit nach l<strong>in</strong>ks<br />

geneigtem, gesenktem Kopf mit geschlossenen Augen –<br />

br<strong>in</strong>gt das Leiden des Hl. Sebastian zum Ausdruck. Im Garten<br />

von <strong>Ney</strong> stand die Statue erhöht auf e<strong>in</strong>em Ste<strong>in</strong>block.<br />

Deutlich werden die barocken Vorbilder für <strong>Ney</strong>s Schaffen,<br />

die erst gegen Ende der 1850er Jahre durch neugotische<br />

E<strong>in</strong>flüsse wie bei dem Kreuzweg und Kalvarienberg <strong>in</strong> Ostbevern<br />

abgelöst werden.<br />

Ti<br />

Literatur: Wiegard 1993.<br />

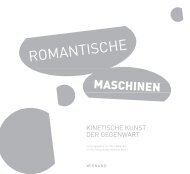

Nr. 2<br />

Johann Adam <strong>Ney</strong><br />

Kruzifix<br />

unsigniert und undatiert<br />

Entwurf und Ausführung um 1835<br />

Holz, rötliche Lasur<br />

H.: 83 cm; B.: 44 cm; T.: 16 cm<br />

Privatbesitz<br />

Das bislang unpublizierte Kruzifix <strong>in</strong> Privatbesitz zeigt die<br />

besondere Kunstfertigkeit des Bildhauers Johann Adam<br />

<strong>Ney</strong> (1800–1879): Die Epidermis des Gekreuzigten ist abwechslungsreich<br />

und mit genauer Kenntnis der Anatomie<br />

gearbeitet. Insbesondere e<strong>in</strong>ige Auffälligkeiten wie die stark<br />

gekrümmten Zehen oder die auffällig geschwungenen Augenbrauen<br />

weisen deutlich auf den Stil von Johann Adam<br />

<strong>Ney</strong> h<strong>in</strong>, den Vater von <strong>Elisabet</strong> <strong>Ney</strong>. Durch e<strong>in</strong>e später aufgetragene<br />

Lasur werden die Kontraste <strong>in</strong> der Maserung des<br />

Holzes verstärkt, was e<strong>in</strong> une<strong>in</strong>heitliches Ersche<strong>in</strong>ungsbild<br />

zur Folge hat. Im Beitrag von Kathar<strong>in</strong>a Tiemann <strong>in</strong> diesem<br />

Band s<strong>in</strong>d erstmals sämtliche bislang durch Archivalien und<br />

Stilkritik bekannten Objekte zusammengestellt. Bei Betrachtung<br />

dieser Skulpturen wird deutlich, dass der bislang<br />

unterschätzte und kaum erforschte Bildhauer zu den wichtigen<br />

Künstlern Westfalens im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts<br />

gezählt werden muss. Er ist sowohl im Schnitzen<br />

von Holzskulpturen als auch im Schlagen von Ste<strong>in</strong>skulpturen<br />

versiert. In der Biographie <strong>Elisabet</strong> <strong>Ney</strong>s von Bride Neill<br />

Taylor (1853–1937) wird erwähnt, dass die Künstler<strong>in</strong> besonders<br />

das Talent <strong>ihr</strong>es Vaters beim Schnitzen von Kunstwerken<br />

schätzte. Die handwerkliche Präzision der Werke Johann<br />

Adam <strong>Ney</strong>s zeigt deutlich, dass der Bildhauer e<strong>in</strong>e<br />

traditionelle Ausbildung erhalten hat: Er entstammt e<strong>in</strong>er<br />

alten lothr<strong>in</strong>gischen Ste<strong>in</strong>metzfamilie (vgl. Beitrag Brepohl<br />

und Beitrag Tiemann, Bildhauer, <strong>in</strong> diesem Band).<br />

Der Stil des Kruzifixes aus Privatbesitz geht auf die Bildhauerkunst<br />

des ausgehenden 18. Jahrhunderts zurück. Woher<br />

Johann Adam <strong>Ney</strong> Anregungen erhalten hat – e<strong>in</strong> Verweis<br />

auf Westfalen führte bislang zu ke<strong>in</strong>em Ergebnis –, ist<br />

nicht untersucht. Doch könnte die spätbarocke Skulptur <strong>in</strong><br />

Lothr<strong>in</strong>gen oder Straßburg, <strong>in</strong>sbesondere das Werk von<br />

Landol<strong>in</strong> Ohmacht (1760–1834), vorbildhaft gewesen se<strong>in</strong>.<br />

E<strong>in</strong> Vergleich des Kruzifixes aus Privatbesitz mit frühen<br />

Werken Johann Adam <strong>Ney</strong>s wie dem Kruzifix auf dem alten<br />

Friedhof zu Rhe<strong>in</strong>e (1835) bestätigt den E<strong>in</strong>druck, dass es<br />

sich hier ebenfalls um e<strong>in</strong> Frühwerk des Meisters handelt.<br />

Das Rhe<strong>in</strong>er Werk ist auf dem vorgelagerten Altartisch mit<br />

„A. <strong>Ney</strong>“ signiert (vgl. Beitrag Tiemann, Bildhauer, <strong>in</strong> diesem<br />

Band, Abb. 4). E<strong>in</strong> Vergleich mit dem archivalisch für<br />

Johann Adam <strong>Ney</strong> gesicherten Friedhofs-Kruzifix <strong>in</strong> Werne<br />

aus dem Jahr 1842 macht deutlich, dass e<strong>in</strong>e direkte Verb<strong>in</strong>dungsl<strong>in</strong>ie<br />

besteht (vgl. Beitrag Tiemann, Bildhauer, <strong>in</strong> diesem<br />

Band, Abb. 5). Insbesondere die tiefliegenden Augen<br />

mit den außergewöhnlich geschwungenen Augenbrauen sowie<br />

die Gestaltung der Füße mit den stark gekrümmten Zehen<br />

verb<strong>in</strong>den die monumentalen Werke <strong>in</strong> Rhe<strong>in</strong>e und<br />

Werne mit dem Kruzifix aus Privatbesitz. Der Korpus des<br />

Kreuzes <strong>in</strong> Westbevern (1857) offenbart dann die bildnerische<br />

Entwicklung Johann Adam <strong>Ney</strong>s zum neugotischen<br />

Stil.<br />

Ro<br />

Literatur: Taylor 1938.<br />

Johann Adam <strong>Ney</strong> 189