WIRTSCHAFT+MARKT 5/2016

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

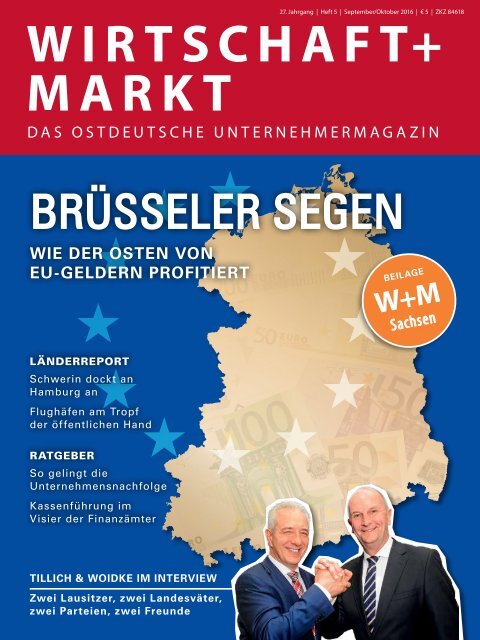

27. Jahrgang | Heft 5 | September/Oktober <strong>2016</strong> | 5 | ZKZ 84618<br />

WIRTSCHAFT+<br />

MARKT<br />

DAS OSTDEUTSCHE UNTERNEHMERMAGAZIN<br />

BRÜSSELER SEGEN<br />

WIE DER OSTEN VON<br />

EU-GELDERN PROFITIERT<br />

BEILAGE<br />

Sachsen<br />

LÄNDERREPORT<br />

Schwerin dockt an<br />

Hamburg an<br />

Flughäfen am Tropf<br />

der öffentlichen Hand<br />

RATGEBER<br />

So gelingt die<br />

Unternehmensnachfolge<br />

Kassenführung im<br />

Visier der Finanzämter<br />

TILLICH & WOIDKE IM INTERVIEW<br />

Zwei Lausitzer, zwei Landesväter,<br />

zwei Parteien, zwei Freunde

Für Sie vor Ort in Mitteldeutschland:<br />

in Chemnitz, Dresden, Erfurt, Halle,<br />

Leipzig und Magdeburg.<br />

Der Kolibri. Mit 40 bis 50<br />

Flügelschlägen pro Sekunde<br />

kann er auf der Stelle fiegen<br />

und präzise manövrieren.<br />

Präzise Balance.<br />

Professionelle Leistung auf<br />

höchstem Niveau.<br />

Mit einer Qualität, die genau den Erwartungen unserer Kunden<br />

entspricht, will die Landesbank Baden-Württemberg zum Maßstab<br />

für gutes Banking werden. Deshalb betreiben wir Bankgeschäfte<br />

ver trauenswürdig und professionell. Fundiert und<br />

fokussiert. Sorgfältig und respektvoll. Als ein Unternehmen der<br />

LBBW-Gruppe pfegen wir langfristige Kundenbeziehungen in<br />

der Region und beraten Kunden transparent und ehrlich.<br />

www.sachsenbank.de<br />

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

EDITORIAL | 3<br />

Tue Gutes und<br />

rede darüber<br />

JETZT<br />

20. -21 . OKTOBER <strong>2016</strong><br />

ANMELDEN!<br />

owf<strong>2016</strong>.de<br />

Karsten Hintzmann<br />

Chefredakteur<br />

KH@WundM.info<br />

Foto: Privat, Titelfoto: Ralf Succo<br />

Das geeinte Europa geht aktuell<br />

durch eine tiefe Krise. Großbritannien<br />

hat vor wenigen Wochen<br />

den Austritt aus der Europäischen Union<br />

erklärt. Auch in weiteren Staaten laufen<br />

Debatten darüber, wie viel Sinn es<br />

noch macht, in der EU zu verbleiben und<br />

an der europäischen Idee festzuhalten.<br />

Es sind gefährliche Diskussionen, die<br />

da geführt werden. Denn wo kämen<br />

wir hin, wenn sich weitere Staaten von<br />

der EU abwenden? Das heute noch<br />

weitgehend geeinte Europa würde in<br />

jene Kleinstaaterei zurückfallen, die<br />

speziell in der ersten Hälfte des letzten<br />

Jahrhunderts so fatale Folgen hatte.<br />

Die negativen Auswirkungen auf die<br />

Wirtschaft können in ihrer ganzen Tragweite<br />

aktuell noch gar nicht überblickt<br />

werden, wenn man den so mühsam<br />

geschaffenen gemeinsamen europäischen<br />

Markt aufgeben würde.<br />

Insofern bleibt zu hoffen, dass sich<br />

die politisch Verantwortlichen in den<br />

EU-Mitgliedstaaten darauf besinnen,<br />

wie elementar wichtig das Gebilde EU<br />

auch für die nationalen Volkswirtschaften<br />

ist. Allerdings ist auch Brüssel gefordert,<br />

einige Gänge nach oben zu<br />

schalten. In mehrfacher Hinsicht. Für<br />

den Außenstehenden wirken die Europäische<br />

Kommission, das Europaparlament<br />

und der Europäische Rat wie<br />

drei schwer navigierbare und überdimensionierte<br />

Tanker, die in ihren Aktivitäten<br />

nur mühsam vorankommen.<br />

Ehe alltagsrelevante Entscheidungen<br />

getroffen werden, vergehen oft viele<br />

Monate, mitunter sogar Jahre.<br />

Das momentan größte Problem ist jedoch<br />

die Außendarstellung speziell der<br />

EU-Kommission. Sicher, es ist allgemein<br />

bekannt, dass es diverse EU-Fördertöpfe<br />

gibt. Aber damit hat es sich<br />

dann auch schon. Es gelingt der EU bis<br />

heute weder Herz noch Hirn der Menschen<br />

in Europa zu erreichen. Dass wir<br />

in Europa eine mehr als 70 Jahre andauernde<br />

Friedensperiode erleben, ist<br />

keine Selbstverständlichkeit, sondern<br />

geht ganz maßgeblich auf die gesamteuropäische<br />

Kooperation zurück. Auch<br />

die Tatsache, dass sich die Bürger in<br />

Europa weitgehend grenzenlos bewegen<br />

können und Waren ohne Zollbarrieren<br />

exportiert werden, ist ein Verdienst<br />

der EU. Die unvergleichlich positive<br />

Entwicklung, die Europa in den<br />

zurückliegenden Jahrzehnten genommen<br />

hat, ist das Ergebnis harter Arbeit<br />

und kluger Entscheidungen, die auch<br />

in Brüssel getroffen wurden. Tue Gutes<br />

und rede darüber – die Europäische<br />

Kommission ist dringend gefordert,<br />

ihre Politik wesentlich besser als<br />

bislang zu verkaufen.<br />

Die neuen Bundesländer haben in den<br />

zurückliegenden 25 Jahren erheblich<br />

von der Förderung aus Brüssel profitiert.<br />

Viele Milliarden Euro sind in regionale<br />

Entwicklungsprojekte und essenzielle<br />

Infrastrukturmaßnahmen geflossen.<br />

Lesen Sie dazu mehr in unserer<br />

Titelgeschichte ab Seite 30. In der laufenden<br />

Förderperiode stehen erneut<br />

große Budgets für Ostdeutschland zur<br />

Verfügung. Auch deshalb wäre es absolut<br />

gerechtfertigt, der EU und dem<br />

europäischen Gedanken zwischen<br />

Wismar und Görlitz eine größere Wertschätzung<br />

als bisher zu schenken.<br />

<br />

W+M<br />

WIRTSCHAFT<br />

WACHSTUM<br />

ZUKUNFT<br />

EINLADUNG<br />

zum Ostdeutschen Wirtschaftsforum<br />

20.–21. Oktober <strong>2016</strong><br />

A-ROSA FORUM, BAD SAAROW<br />

www.WundM.info<br />

www.owf<strong>2016</strong>.de

4 | W+M INHALT<br />

W+M TITELTHEMA<br />

Brüsseler Segen – wie der Osten<br />

von EU-Geldern profitiert.................30<br />

W+M AKTUELL<br />

Köpfe......................................................................... 6<br />

Nachrichten............................................................... 8<br />

W+M SCHWERPUNKT SACHSEN<br />

Report: Stolz auf „Made in Saxony“........................12<br />

Cluster: Sachsens Stärke heißt Branchenvielfalt.....13<br />

Im Doppelinterview: Die Ministerpräsidenten<br />

Sachsens und Brandenburgs<br />

Stanislaw Tillich und Dietmar Woidke......................16<br />

EnviaM-Chef Tim Hartmann über<br />

technische Innovationen für die Energiewende ....... 22<br />

30<br />

Titelthema Brüsseler Segen<br />

Finanzspritzen für den Mittelstand<br />

W+M LÄNDERREPORTS<br />

Mecklenburg-Vorpommern:<br />

Schwerin dockt an Hamburg an.............................. 24<br />

Ostdeutschland: Flughäfen am Tropf<br />

der öffentlichen Hand.............................................. 26<br />

Sachsen-Anhalt: Warum Bitterfeld<br />

zur AfD-Hochburg wurde...........................................28<br />

W+M TITELTHEMA BRÜSSELER SEGEN<br />

Report: Aufbauhelfer für Ostdeutschland............... 30<br />

Interview mit dem Berliner EU-Parlamentarier<br />

Joachim Zeller......................................................... 34<br />

Aktuelle Förderprogramme:<br />

Brüsseler Finanzspritzen für den Mittelstand............36<br />

Grenzregionen wachsen zusammen....................... 38<br />

Analyse: Wie der BREXIT<br />

auf Ostdeutschland wirkt........................................ 40<br />

16<br />

Exklusives Doppelinterview<br />

Stanislaw Tillich und Dietmar Woidke<br />

Impressum<br />

<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong><br />

Das ostdeutsche Unternehmermagazin<br />

Ausgabe: 5/<strong>2016</strong><br />

Redaktionsschluss: 12.08.<strong>2016</strong><br />

Verlag: W+M Wirtschaft und Markt GmbH<br />

Zimmerstraße 56, 10117 Berlin<br />

Tel.: 030 479071-27<br />

Fax: 030 479071-22<br />

www.WundM.info<br />

Herausgeber/Geschäftsführer:<br />

Frank Nehring, Tel.: 030 479071-11<br />

FN@WundM.info<br />

Chefredakteur: Karsten Hintzmann<br />

Tel.: 030 479071-21, KH@WundM.info<br />

Redaktion: Janine Pirk-Schenker, Tel.: 030 479071-21,<br />

JP@WundM.info, Adrian M. Darr, Tel.: 030 479071-24,<br />

AD@WundM.info<br />

Autoren: Katrin Kleeberg, Harald Lachmann,<br />

Rudolf Miethig, Tomas Morgenstern, Matthias Salm,<br />

Thomas Schwandt<br />

Abo- und Anzeigenverwaltung: Kornelia Brocke,<br />

Tel.: 030 479071-27, KB@WundM.info<br />

Marketing/Vertrieb: Kerstin Will, Tel.: 030 479071-24<br />

KW@WundM.info<br />

Erscheinungsweise, Einzelverkaufs- und<br />

Abonnementpreis:<br />

Die Zeitschrift <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> erscheint<br />

zweimonatlich. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft<br />

der Unternehmerverbände Ostdeutschlands<br />

und Berlin sowie die Mitglieder des Vereins Brandenburgischer<br />

Ingenieure und Wirtschaftler (VBIW)<br />

erhalten diese Zeitschrift im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.<br />

Einzelpreis: 5 €, Jahresabonnement (inkl. aller<br />

Ausgaben von W+M Regional, W+M Exklusiv, W+M<br />

Berlin.Friedrichstraße und dem Online-Magazin W+M<br />

Kompakt) 60 € inkl. MwSt. und Versand (im Inland).<br />

Layout & Design: Möller Medienagentur GmbH,<br />

www.moeller-mediengruppe.de<br />

Druck: Möller Druck und Verlag GmbH,<br />

ISSN 0863-5323<br />

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Kopien nur<br />

mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Verlages.<br />

Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen<br />

nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.<br />

Für unverlangt eingesandte Manuskripte und<br />

Fotos übernehmen wir keine Haftung.<br />

Fotos: W+M (oben), Ralf Succo (unten)<br />

<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>

W+M INHALT | 5<br />

W+M POLITIK<br />

Pro und Contra: Braucht Ostdeutschland<br />

noch mehr Windräder?.............................................41<br />

Ostdeutsches Wirtschaftsforum:<br />

Bad Saarow lädt zum „Davos des Ostens“............ 42<br />

W+M RATGEBER<br />

Management: So gelingt<br />

die Unternehmensnachfolge................................... 46<br />

12<br />

Länderschwerpunkt<br />

Sachsens innovative Autobauer<br />

Finanzen: Förderprogramme für<br />

Erneuerbare Energien............................................. 48<br />

Insolvenz: Die Krise als Chance nutzen.................. 50<br />

Steuern: Kassenführung<br />

im Visier der Finanzbehörden.................................. 52<br />

Recht: Interessante Urteile für Unternehmer......... 53<br />

Büro: Vollautomaten für höchsten Kaffeegenuss... 54<br />

Literatur: Die ostdeutsche Bestsellerliste<br />

für Wirtschaftsliteratur............................................ 56<br />

Länderreport Ostdeutschland<br />

Flughäfen am Tropf der öffentlichen Hand<br />

26<br />

W+M NETZWERK<br />

Warnemünde:<br />

Business am Rande der Hanse Sail........................ 57<br />

Potsdam I: Sommernachtstraum am Tiefen See .....58<br />

Potsdam II: Brandenburger WirtschaftsForum<br />

zu Gast im Möbelhaus............................................ 59<br />

VBIW: Aktuelles aus dem Verein............................ 60<br />

Neues aus den Unternehmerverbänden................. 62<br />

W+M PORTRÄTS<br />

Nora Heer: Start-up-Dirigentin................................ 64<br />

Ralf Hillenberg: Preußischer Lautsprecher............. 65<br />

W+M DIE LETZTE SEITE<br />

Ausblick und Personenregister............................... 66<br />

Fotos: IAV (oben), Deutsche Post AG (Mitte)<br />

54<br />

Ratgeber Büro<br />

Höchster Kaffeegenuss fürs Office<br />

W+M WEITERE BEITRÄGE<br />

Editorial...................................................................... 3<br />

Impressum................................................................ 4<br />

Beilagenhinweis: Dieser Ausgabe liegt die Regionalausgabe<br />

W+M Sachsen sowie das Programm des Ostdeutschen<br />

Wirtschaftsforums OWF<strong>2016</strong> bei. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit.<br />

www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>

6 | W+M AKTUELL<br />

K<br />

Ö<br />

2<br />

4<br />

P<br />

F<br />

1<br />

E 1 Tita von Hardenberg (48)<br />

TV-Unternehmerin aus Berlin<br />

Jüngst wurde die Berliner TV-Journalistin<br />

und Inhaberin des Medienunternehmens<br />

Kobalt als „Berliner Unternehmerin<br />

<strong>2016</strong>/2017“ von der Berliner Senatsverwaltung<br />

für Wirtschaft, Technologie und<br />

Forschung ausgezeichnet. Bevor Tita von<br />

Hardenberg ihr Unternehmen gründete,<br />

war sie Redaktionsleiterin der TV-Sparte<br />

des TIP-Stadtmagazins und verantwortete<br />

und moderierte die ORB-Sendung „TIP<br />

TV“. 1997 handelte sie mit ihrem Partner<br />

Stefan Mathieu einen eigenen Vertrag mit<br />

dem ORB aus, gründete Kobalt und produzierte<br />

fortan in eigener Verantwortung.<br />

Nach Höhen und Tiefen steht das Unternehmen<br />

heute wirtschaftlich kerngesund<br />

da, hat sich als Talentschmiede für große<br />

Fernsehkarrieren erwiesen und expandiert<br />

mit Kulturprogrammen und Dokumentationen<br />

seit vielen Jahren. „Kobalt<br />

vollzieht mit einem großen Team Festangestellter<br />

die Transformation ins digitale<br />

TV-Zeitalter und wird auch für weitere<br />

Jahrzehnte die Berliner Medienszene<br />

entscheidend mitprägen“, ist sich Tita<br />

von Hardenberg sicher.<br />

2<br />

Juliane Nowakowski (34)<br />

Hundeexpertin aus dem Havelland<br />

Die examinierte Juristin hatte nach dem<br />

Studium keine rechte Lust auf Gerichtssäle<br />

mehr. So sattelte sie um und baute sich<br />

3<br />

eine Hundeschule auf – besser gesagt:<br />

eine Hundehalterschule, wie es die zertifizierte<br />

Hundeerzieherin und Hundeverhaltensberaterin<br />

aus dem brandenburgischen<br />

Deetz bei Groß Kreutz nennt. Denn<br />

wenn ein Hund aus dem Ruder laufe, liege<br />

es oft eher an Herrchen oder Frauchen,<br />

lautet ihre Erfahrung. So bietet sie<br />

auch Anti-Jagd-Kurse, Rückrufkurse und<br />

Gruppenspaziergänge an. Einen Schwerpunkt<br />

hat die junge Frau, die dem Unternehmerinnen-Netzwerk<br />

Brandenburg<br />

angehört, bei Hütehunderassen. Hierzu<br />

hält sie selbst Schafe, mit denen Besitzer<br />

etwa von Border Collie, Schafpudel<br />

oder Strobel bei ihr testen können, ob diese<br />

noch ihre überkommenen Hirtenhund-<br />

Gene in sich tragen.<br />

3 Kristian Kirpal (43)<br />

Kammerpräsident aus Wermsdorf<br />

Der Familienunternehmer, der seit 2007<br />

gemeinsam mit Vater Kurt die Geschäfte<br />

der KET Kirpal Energietechnik GmbH Anlagenbau<br />

& Co. KG im nordsächsischen<br />

Wermsdorf führt, hatte sich Ende Juni<br />

bei der Vollversammlung der IHK Leipzig<br />

in geheimer Wahl gegen eine Mitbewerberin<br />

durchgesetzt. Er folgt Wolfgang<br />

Topf, der dieses Amt seit dem Jahr<br />

2000 innehatte. Zur IHK Leipzig gehören<br />

67.000 Mitgliedsbetriebe aus der<br />

Stadt und dem Landkreis Leipzig sowie<br />

dem Landkreis Nordsachsen. Kirpals<br />

Firma KET, die gut 40 Mitarbeiter beschäftigt,<br />

wurde bereits mit einem bundesweiten<br />

Innovationspreis der mittelständischen<br />

Wirtschaft ausgezeichnet.<br />

Einen Tätigkeitsschwerpunkt hat sie in<br />

der objektbezogenen dreidimen sionalen<br />

CAD-Planung individueller Aufträge.<br />

Zu ihren Kunden gehören auch Großkonzerne<br />

wie BMW, Porsche oder die<br />

Deutsche Bahn.<br />

4 Walter Riester (72)<br />

Renten-Erfinder aus Berlin<br />

Der frühere Bundesarbeitsminister ist<br />

nun endgültig Ostdeutscher geworden.<br />

Seit dem Frühjahr hat er seinen Lebensmittelpunkt<br />

in Berlin-Wuhlheide. Als gelernter<br />

Fliesenlegermeister verlegte er die<br />

Wand- und Bodenplatten in seiner neuen<br />

Wohnung übrigens selbst. Riester enga-<br />

Fotos: KircherPhoto (1), Harald Lachmann (2, 4), IHK Leipzig (3)<br />

<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>

W+M AKTUELL | 7<br />

IN MEMORIAM<br />

Thomas Wagner (38)<br />

5<br />

giert sich nach wie vor aktiv für die Entwicklung<br />

des Sozialstaats in Zeiten der<br />

Globalisierung sowie die Entwicklung<br />

sozialer Sicherungssysteme in Entwicklungs-<br />

und Schwellenländern. Zugleich<br />

mahnt er aber zu mehr Augenmaß in dieser<br />

Frage. Wer versuche, unsere westlichen<br />

Sozial- und Arbeitsstandards zu globalen<br />

Leitlinien zu erheben und sie der<br />

dritten Welt überzustülpen – um deren<br />

Einhaltung dann als pauschalen Maßstab<br />

für Exportwaren aus diesen Ländern zu<br />

verlangen – könne damit nur scheitern,<br />

sagt er. Hierfür sei die Welt kulturell zu<br />

verschieden.<br />

5 Dr. Alexandra Treutler (42)<br />

Fertigbad-Expertin aus Ahrensfelde<br />

Lange Zeit war der gebürtige Dessauer<br />

der Shootingstar der deutschen Internetszene,<br />

ein Überflieger der Branche. Sein<br />

Betriebswirtschaftsstudium brach er nach<br />

dem Vordiplom ab und bastelte lieber an<br />

seiner ersten Internetseite, einer Tauschbörse<br />

für Studenten. Ende 2002 ging sein<br />

erstes Versicherungsportal online, 2004<br />

ab-in-den-urlaub.de – mit monatlich drei<br />

Millionen Besuchern bis heute Deutschlands<br />

größtes Reiseportal. Zu seinen Werbeträgern<br />

gehören Michael Ballack und<br />

Rainer Calmund. Auch erfolgreiche Seiten<br />

wie geld.de, auto.de oder travel24.<br />

de brachte Wagner auf den Weg. Sein<br />

Portal fluege.de kaufte später sogar den<br />

ostdeutschen Ski-Hersteller „Germina“.<br />

Zuletzt beschäftigte er in seinem Leipziger<br />

Firmenimperium Unister über 2.000<br />

Menschen, betrieb 60 Webseiten, hielt<br />

die Rechte an hunderten weiteren. Dabei<br />

blieb er stets bescheiden, lebte mit seiner<br />

Partnerin in einer Leipziger Mietwohnung,<br />

überwies sich selbst nur 50.000 Euro im<br />

Jahr. Dennoch soll er illegale Versicherungsgeschäfte<br />

getätigt und damit Steuern<br />

in Millionenhöhe hinterzogen haben.<br />

Nach kurzer Untersuchungshaft kam er<br />

jedoch wieder frei, wartete nun auf eine<br />

Verhandlung. Am 14. Juli ist Thomas<br />

Wagner mit einer Privatmaschine über<br />

den slowenischen Bergen abgestürzt.<br />

Revitalisierung<br />

Sie kennen uns als Neubauspezialisten!<br />

Wussten Sie schon von unserer Revitalisierungskompetenz?<br />

Fotos: Harald Lachmann (5), Unister (rechts)<br />

Zart, zierlich, bewusst feminin – wer die<br />

junge Chefin der brandenburgischen Niederlassung<br />

von Schwörer Haus in Ahrensfelde<br />

erlebt, mag sie sich nur schwer<br />

in eine raue Bau- und Männerwelt hineindenken.<br />

Dennoch führt sie sehr erfolgreich<br />

die Außenstelle des schwäbischen<br />

Familienunternehmens – in ihr werden<br />

auf einem früheren Sportplatzgelände<br />

Bäder für Hotels und Wohnheime komplett<br />

vorgefertigt, so dass sie dann nur<br />

noch per Kran in die Gebäude eingesetzt<br />

werden – mit ebenso weiblich-sanfter<br />

wie energisch-konsequenter Hand. Und<br />

nebenher erlangte die studierte Betriebswirtin<br />

über ein Programm, das auf berufstätige<br />

Manager zugeschnitten ist,<br />

auch noch ihren Doctor of Business Administration<br />

an der niederländischen<br />

TIAS School for Business and Society.<br />

GOLDBECK Nordost GmbH<br />

Bauen im Bestand Nordost<br />

Hauptstraße 103<br />

04416 Markkleeberg<br />

Tel. 0341 35602-500<br />

www.goldbeck.de<br />

1977 2015<br />

konzipieren • bauen • betreuen<br />

ANZEIGE<br />

GOLDBECK

8 | W+M AKTUELL<br />

NACHRICHTEN<br />

ERFOLGREICHE BILANZ<br />

Potsdam. Am 30. Juni 1991 versandte die<br />

Bürgschaftsbank Brandenburg ihre ersten<br />

15 Bürgschaftsurkunden und ermöglichte<br />

damit der ersten Brandenburger Gründergeneration<br />

die Finanzierung ihrer Selbstständigkeit.<br />

Seitdem wurden mehr als<br />

8.000 Bürgschaften an Brandenburger Unternehmer<br />

und Existenzgründer vergeben,<br />

die etwa 31.000 neue Arbeitsplätze schufen<br />

und halfen, mehr als 126.000 Arbeitsplätze<br />

zu sichern. Die Bürgschaften dienten<br />

der Finanzierung von Investitionen in Höhe<br />

von über 4,2 Milliarden Euro, getätigt von<br />

mittelständischen Unternehmen aller Branchen<br />

und Größen. Ob Fanartikelversand,<br />

Bäcker, Tischler, Chocolatier, Softwareoder<br />

Bauunternehmer – Bürgschaften für<br />

inzwischen insgesamt zwei Milliarden Euro<br />

Kredite unterstützen seit 1991 den Brandenburger<br />

Mittelstand. Anlässlich des Jubiläums<br />

erklärt Ministerpräsident Dietmar<br />

Woidke: „Die Bürgschaftsbank ist seit nunmehr<br />

25 Jahren Partner und wichtige Stütze<br />

des Brandenburger Mittelstands. Mit<br />

Hilfe der Bürgschaften konnten viele der<br />

heute angesehenen Brandenburger Unternehmen<br />

investieren und erfolgversprechende<br />

Ideen umsetzen.“<br />

FIRMEN SUCHEN NACHFOLGER<br />

Harry Glawe, Rolf Kammann, Dr. Stefan Fassbinder, Klaus Olbricht und Dr. Wolfgang Blank (v. l.)<br />

beißen kraftvoll in Witeno-Äpfel.<br />

FEST AUF DEM SONNENDECK<br />

Greifswald. Der Einladung zum gemeinsamen<br />

Sommerfest des Technologiezentrums<br />

Vorpommern (TZV), des BioTechnikums<br />

Greifswald und der Wirtschaftsfördergesellschaft<br />

Vorpommern (WFG)<br />

folgten mehr als 250 Unternehmer der<br />

Region. Nach der Begrüßung durch TZVund<br />

BioTechnikum-Geschäftsführer Dr.<br />

Wolfgang Blank und Rolf Kammann, Geschäftsführer<br />

der WFG, betonte Mecklenburg-Vorpommerns<br />

Wirtschaftsminister<br />

Harry Glawe, dass eine Zusammenarbeit<br />

von Technologiezentren, regionalen Unternehmen,<br />

Hochschulen und außeruniversitären<br />

Forschungseinrichtungen nötig<br />

sei, um Forschung, Entwicklung und<br />

Innovation wirtschaftlich voranzubringen.<br />

Auch der Präsident der IHK Magdeburg<br />

Klaus Olbricht und Dr. Stefan Fassbinder,<br />

Oberbürgermeister der Stadt Greifswald,<br />

würdigten die Arbeit der Veranstalter für<br />

den Wirtschaftsstandort Vorpommern.<br />

Dr. Wolfgang Blank stellte außerdem die<br />

neue Gesellschaft „Witeno“ nach Verschmelzung<br />

der Technologiezentrum-Fördergesellschaft<br />

mbH und des BioTechnikums<br />

vor. Unternehmer, Investoren, Existenzgründer,<br />

Geschäftsfreunde und Netzwerkpartner<br />

nutzten – wie auch bereits<br />

im Vorjahr – das Sommerfest, um sich in<br />

entspannter Atmosphäre auszutauschen<br />

und Netzwerke zu knüpfen.<br />

Leipzig. Weil sich die Firmenchefs oft zu<br />

wenig oder aber zu spät Gedanken um die<br />

Nachfolge machen, wie man bei den IHK<br />

kritisiert, scheitert gegenwärtig allein in<br />

Sachsen bei 5.300 meist kleinen Unternehmen<br />

die Stabübergabe: Es fehlt jemand,<br />

der aus der zweiten Reihe nach vorn treten<br />

könnte. Damit liegt der Freistaat bundesweit<br />

an achter Stelle und in Ostdeutschland<br />

sogar im negativen Sinne an der Spitze. In<br />

Thüringen stehen 2.800 Übergaben an, in<br />

Sachsen-Anhalt 2.700, in ganz Deutschland<br />

sind es 135.300. Vor allem im ostdeutschen<br />

Handwerk sieht es laut Prof. Dr. Alexander<br />

Lahmann von der Handelshochschule Leipzig<br />

(HHL) sehr trübe in dieser Frage aus.<br />

Denn wie eine HHL-Studie ergab, seien<br />

hier oft keine Unternehmerfamilien im traditionellen<br />

Sinne vorhanden – es fehle also<br />

die nächste Generation, die ganz selbstverständlich<br />

ans Ruder dränge. Zudem hätten<br />

die nun ausscheidenden Firmenchefs, die<br />

ab 1990 die Betriebe aufbauten oder sie<br />

in die Marktwirtschaft führten, „meist bis<br />

zum Schluss gerackert“. Nun könnten sie<br />

nicht mehr, haben aber „die Zeit, jemanden<br />

einzuarbeiten, ungenutzt verstreichen<br />

lassen“, beobachtet auch Hartmut Bunsen,<br />

Vorsitzender des Unternehmerverbandes<br />

Sachsen. Denn drei bis fünf Jahre brauche<br />

es schon, um einen Nachfolger aufzubauen.<br />

Und dann sei nicht einmal sicher,<br />

dass der Neue auch zur Firma passe.<br />

SUBSTANZVERZEHR STOPPEN<br />

Berlin. Die LINKE hat angekündigt, im<br />

Bundestag und in den Landtagen dafür zu<br />

streiten, dass Investitionen in die öffentliche<br />

Infrastruktur der Kommunen und Länder<br />

massiv angehoben werden. Zwischen<br />

1992 und 2013 hätten sich diese Investitionen<br />

nahezu halbiert. Dadurch sei ein erheblicher<br />

Substanzverzehr an der baulichen,<br />

sozialen und Verkehrsinfrastruktur<br />

zu beklagen. Nach Berechnungen der Linken<br />

beläuft sich die Investitionslücke bundesweit<br />

auf mehr als 46 Milliarden Euro.<br />

Angesichts bröckelnder Schulen, Straßen<br />

und Krankenhäuser sei es trotz Schuldenbremse<br />

nötig und möglich, zu investieren.<br />

Die Linken setzen dabei jedoch nicht auf<br />

öffentlich-private Partnerschaften, sondern<br />

auf rein öffentliche Partnerschaften. Udo<br />

Wolf, LINKE-Fraktionschef in Berlin: „Wir<br />

wollen, dass die Kredite von öffentlichen<br />

Unternehmen aufgenommen werden. Die<br />

niedrigen Zinsen sollten genutzt werden,<br />

um endlich die öffentliche Infrastruktur zu<br />

sanieren, erneuern oder auszubauen. Doppelter<br />

Effekt: Mit so finanzierten Investitionsprogrammen<br />

können Beschäftigungsund<br />

Qualifizierungsmaßnahmen verbunden<br />

und ein Beitrag zur Bekämpfung von<br />

Arbeitslosigkeit sowie zur Integration von<br />

Geflüchteten geleistet werden.“<br />

Foto: G. Kulke<br />

<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>

W+M AKTUELL | 9<br />

INVESTOREN ALS JOBMOTOR<br />

Dresden. Laut aktuellen Zahlen von Germany<br />

Trade & Invest, der Standortmarketinggesellschaft<br />

des Bundes, ist die mitteldeutsche<br />

Dreiländerregion bei ausländischen<br />

Unternehmern beliebter denn je. So<br />

entstanden allein 2015 durch Direktinvestitionen<br />

in Sachsen, Sachsen-Anhalt und<br />

Thüringen fast 4.800 neue Jobs. Auch im<br />

Dresdener Wirtschaftsministerium bestätigt<br />

man eine gegenüber den Vorjahren<br />

„stark angestiegene“ Zahl erfolgreicher<br />

Projekte ausländischer Anleger. Wurden<br />

So kann eine Wohnung bei Wunderflats aussehen.<br />

2014 in ganz Sachsen noch zwölf Projekte<br />

mit einem Gesamtvolumen von 93,8 Millionen<br />

Euro auf den Weg gebracht, flossen<br />

2015 bereits 355,8 Millionen Euro in insgesamt<br />

23 Maßnahmen. Auch in Sachsen-Anhalt<br />

verdoppelte sich diese Zahl von 18 auf<br />

35 Projekte. In beiden Ländern wie auch in<br />

Thüringen führten vor allem US-amerikanische<br />

Investoren die Interessentenliste an,<br />

gefolgt von Unternehmen aus Asien, Österreich<br />

und der Schweiz. Als bevorzugte<br />

Branchen kristallisierten sich hierbei die Bereiche<br />

Maschinenbau, elektrische Ausrüstungen<br />

und Automotive heraus.<br />

BERLIN CAPITAL CLUB UNTERSTÜTZT START-UPS<br />

CLEVERE LÖSUNG<br />

Bautzen. Die BME Dr. Golbs & Partner<br />

GmbH aus Bautzen hat einen innovativen<br />

Langzeitspeicher entwickelt,<br />

der für den individuellen Wohnbereich<br />

eine autarke Versorgung mit Wärme<br />

und Kühlung sichern sollte. Basis der<br />

Versorgung ist die Nutzung von Solarenergiesystemen.<br />

Die Freude war<br />

groß, als bereits in den Vorversuchen<br />

Ergebnisse erzielt wurden, die weit<br />

über denen des Wettbewerbs lagen.<br />

Wie aber findet man die richtigen Partner<br />

und eine geeignete Finanzierung?<br />

Die Lösung war so einfach wie bemerkenswert:<br />

über die exzellenten<br />

Netzwerke der Unternehmerverbände.<br />

Durch die direkte Ansprache des<br />

Präsidenten des Unternehmerverbandes<br />

Schwerin Rolf Paukstat wurden<br />

Partner in Mecklenburg-Vorpommern<br />

gefunden, welche die Produktion<br />

übernehmen und so die Entwicklung<br />

vollenden werden. Unternehmer<br />

Dr. Andreas Golbs ist zufrieden: “Wir<br />

‚verkaufen‘ die Idee in der Frühphase<br />

an private Investoren und behalten<br />

trotzdem die Kontrolle. Wir nutzen eigene<br />

Substanz in Kombination mit<br />

Fördermitteln des Landes und Bundes.<br />

Wir verwerten bereits in der Entwicklungsphase<br />

international.“<br />

Fotos: Wunderflats (oben), BME (unten)<br />

Berlin. Die Hauptstadt ist für innovative<br />

Firmengründungen eine der wichtigsten<br />

Städte in Europa. Viele heute erfolgreiche<br />

Geschäftsmodelle haben dort ihren<br />

Ursprung, und der Berlin Capital Club<br />

will auf diese jungen Unternehmen zugehen.<br />

Das neue Veranstaltungsformat<br />

„Start Ups im Berlin Capital Club“ initiiert<br />

von den Advisory-Board-Mitgliedern<br />

Prof. Dr. Peter Fissenewert, Klaus-Jürgen<br />

Meier und Dr. Axel Stirl bietet Mitgliedern<br />

und Gästen unmittelbar die Möglichkeit,<br />

die handelnden Akteure und Gründer<br />

kennenzulernen und sich in unterschiedlicher<br />

Größenordnung zu beteiligen. Für<br />

die Start-ups ist dies eine ideale Plattform,<br />

sich zu präsentieren. Bei der jüngsten<br />

Veranstaltung Ende Mai waren die<br />

Unternehmen BJOOLI und Wunderflats<br />

im Club zu Gast.<br />

Bjooli.com ist der erste geprüfte Marktplatz<br />

für Oldtimerteile und Zubehör. Ziel ist der<br />

Aufbau des weltweit größten Marktplatzes<br />

für Fahrer und Fans klassischer Automobile.<br />

Dafür investiert BJOOLI derzeit in den<br />

Aufbau der führenden Fahrzeug- und Teiledatenbank<br />

für den Klassik-Markt.<br />

Wunderflats.com vermietet möblierte Wohnungen<br />

ab einem Monat Aufenthalts dauer.<br />

Kunden wie Microsoft oder Rolls-Royce<br />

nutzen Wunderflats bereits heute für Berufseinsteiger,<br />

Manager und Freiberufler.<br />

Im Rahmen der jetzigen Finanzierungsrunde<br />

nimmt das Start-up eine Million Euro Kapital<br />

auf, um im nächsten Jahr Marktführer in<br />

den fünf größten Städten Deutschlands zu<br />

werden. Der nächste Start-up-Abend findet<br />

am 15. September <strong>2016</strong> mit der VR Business<br />

Plattform Berlin/Brandenburg statt.<br />

<br />

www.berlincapitalclub.de<br />

Das Modell des innovativen Langzeitspeichers<br />

für eine autarke Versorgung<br />

mit Wärme und für die Kühlung eines<br />

Wohnbereichs.<br />

www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>

10 | W+M AKTUELL<br />

NACHRICHTEN<br />

ifo Geschäftsklima Ostdeutschland im Juli <strong>2016</strong><br />

TROTZ BREXIT-VOTUM BLEIBT INDUSTRIE OPTIMISTISCH<br />

Der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft*<br />

der ostdeutschen Bundesländer ist im Juli gesunken. Maßgeblich<br />

waren die Einschätzungen zur aktuellen Geschäftslage,<br />

die auf hohem Niveau spürbar zurückgenommen wurden.<br />

Die Geschäftserwartungen waren hingegen geringfügig optimistischer<br />

als im Juni.<br />

Das ifo Beschäftigungsbarometer für die gewerbliche Wirtschaft<br />

Ostdeutschlands ist im Juli ebenfalls gesunken. Besonders deutlich<br />

trübten sich die Beschäftigungserwartungen im ostdeutschen<br />

Einzelhandel ein. Auch die Bauunternehmen rechnen in<br />

den kommenden drei Monaten saisonbereinigt mit weniger Beschäftigung.<br />

Dagegen wollen die ostdeutschen Industrieunternehmen<br />

und Großhändler ihre Beschäftigung per Saldo ausweiten.<br />

Das Brexit-Votum scheint der ostdeutschen Industrie die Stimmung<br />

vorerst nicht zu vermiesen. Zwar gehen die hiesigen Befragungsteilnehmer<br />

für die kommenden Monate von weniger Impulsen<br />

aus dem Auslandsgeschäft aus, jedoch korrigierten sie ihre<br />

Geschäftserwartungen insgesamt ein wenig nach oben. Auch die<br />

aktuelle Geschäftslage wurde etwas besser eingeschätzt als im<br />

Juni. Dagegen berichteten die ostdeutschen Bauunternehmer sowie<br />

die Groß- und Einzelhändler im Juli von deutlich weniger guten<br />

Geschäften als im Vormonat.<br />

Michael Weber und Prof. Joachim Ragnitz<br />

ifo Geschäftsklima<br />

VORMONAT 10,6 JULI 8,9<br />

ifo Beschäftigungsbarometer<br />

VORMONAT - 0,6 JULI - 2,1<br />

Verarbeitendes Gewerbe<br />

VORMONAT 12,6 JULI 14,1<br />

Bauhauptgewerbe<br />

VORMONAT 4,8 JULI 1,7<br />

Groß- und Einzelhandel<br />

VORMONAT 10,4 JULI 3,4<br />

* Unter gewerblicher Wirtschaft wird die Aggregation aus Verarbeitendem Gewerbe, Bauhauptgewerbe sowie Groß- und Einzelhandel verstanden.<br />

ZUKUNFTSFÄHIGE WÄRMEVERSORGUNG<br />

Eberswalde. In den letzten zwölf Monaten<br />

untersuchte der regionale Energiedienstleister<br />

EWE Möglichkeiten für eine<br />

zukunftsfähige Wärmeversorgung in der<br />

Eberswalder Innenstadt. Ende Juni stellte<br />

das Unternehmen den Abschlussbericht<br />

vor. „Unser Vorhaben hat Erkenntnisse<br />

Freuen sich über den erkenntnisreichen Projektabschluss: Dr. Ulrich Müller, Gerd Hampel,<br />

Dr. Lutz Giese, Dr. Oliver Ruch, Severine Wolff, Daniel Acksel und Prof. Dr. Jörn Mallok (v. l.).<br />

für ein ganzheitliches Wärmekonzept<br />

und insgesamt eine energetische Optimierung<br />

in vier unterschiedlichen Stadtquartieren<br />

geliefert“, so Dr. Ulrich Müller,<br />

Leiter der EWE-Geschäftsregion Brandenburg/Rügen.<br />

Im Kern habe die Untersuchung<br />

ergeben, dass es am sinnvollsten<br />

sei, Bestehendes Schritt für Schritt<br />

zu verbessern und nah an den Bedürfnissen<br />

der Menschen in ihrem Umfeld<br />

zu entwickeln. Betrachtet werden sollte<br />

der Sanierungs- und Investitionsbedarf<br />

genauso wie die Struktur- und Bevölkerungsentwicklung<br />

sowie die Entwicklung<br />

der Technologien. Ein gemeinsamer Arbeitsplan<br />

führe zum nachhaltigen Erfolg.<br />

Projektpartner waren die Stadt Eberswalde,<br />

das Büro für Kommunalberatung<br />

und Projektsteuerung, die Hochschule<br />

für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde,<br />

die Technische Hochschule Wildau<br />

sowie die Brandenburgische Technische<br />

Universität Cottbus-Senftenberg. Eingebunden<br />

ist das Vorhaben in das Forschungsprojekt<br />

„Wärme neu gedacht!“<br />

des Deutschen GeoForschungsZentrums<br />

GFZ, gefördert vom Bundesministerium<br />

für Bildung und Forschung im Programm<br />

Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovation.<br />

Foto: EWE/Auras<br />

<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>

ADVERTORIAL | 11<br />

Foto: Porta<br />

„Porta – Möbel und mehr“ heißt es<br />

deutschlandweit seit mehr als 50 Jahren.<br />

1965 im ostwestfälischen Porta Westfalica<br />

gegründet, gehört das familiengeführte<br />

Einrichtungsunternehmen heute zu<br />

den Top Sieben der Branche. Ob das neue<br />

Sofa, der geräumige Kleiderschrank oder<br />

die individuelle Traumküche, bei Porta wird<br />

jeder fündig, der sich neu einrichten will.<br />

Große Glasfronten sind stilprägend für alle Porta-Einrichtungshäuser<br />

und kommen 2017 auch beim Berliner Neubau zum Einsatz.<br />

Das Erlebniseinrichtungshaus<br />

Porta Möbel: Für jeden Stil die passende<br />

Einrichtung / 2017 Neueröffnung in Berlin-Mahlsdorf<br />

Von der Grundausstattung bis hin zur individuellen<br />

Dekoration gibt es in allen 22 Einrichtungshäusern<br />

tolle Möbel und trendige<br />

Wohnaccessoires. In unterschiedlichen Abteilungen<br />

zeigt Porta von elegant bis extravagant<br />

verschiedene Einrichtungsstile und<br />

themenbezogene Wohnwelten. So finden<br />

junge, zeitgeistorientierte Möbelliebhaber<br />

bei Quartier stylische Wohntrends und innovative<br />

Einrichtungsideen sofort zum Mitnehmen.<br />

Im House of Design warten außerdem<br />

exklusive Markenmöbel bekannter<br />

Hersteller. Als Erlebniseinrichtungshaus<br />

stehen bei Porta neben Möbeln vor allem<br />

die Punkte Service und Familienfreundlichkeit<br />

im Fokus. Die fachmännische Lieferung<br />

und Montage gehört ebenso zum Service-Einmaleins<br />

wie die vom Profi geplante<br />

Küche. Im hauseigenen Toscana-Restaurant<br />

serviert das Porta-Team außerdem<br />

frisch zubereitete Gerichte für jeden Geschmack.<br />

Und auch die kleinen Besucher<br />

kommen nicht zu kurz, wartet im Portalino-Kinderclub<br />

doch ein großer Abenteuerspielplatz,<br />

der entdeckt werden will.<br />

Zukünftig lädt Porta auch in Berlin zum Möbelshopping<br />

ein. Im Frühjahr 2017 soll in<br />

Mahlsdorf an der B1/B5 das 23. Einrichtungshaus<br />

– erstmals mit separater Küchenwelt<br />

– eröffnen. Auf mehr als 39.000<br />

Quadratmetern Fläche gibt es dann von<br />

A bis Z alles, was es braucht, um das eigene<br />

Zuhause individuell zu gestalten. Um<br />

die aufkommende logistische Kapazität zu<br />

bewerkstelligen, wird in Trebbin außerdem<br />

ein neues Zentrallager gebaut. An beiden<br />

Standorten sucht das Familienunternehmen<br />

daher aktuell mehr als 400 neue<br />

Fach- und Führungskräfte sowie Quereinsteiger<br />

in allen Bereichen. Mit der Neueröffnung<br />

in Berlin macht Porta den nächsten<br />

Schritt und will mithilfe zahlreicher<br />

neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

die eigene Erfolgsgeschichte fortsetzen.<br />

WOHNIDEEN<br />

FÜR DIE GANZE<br />

FAMILIE<br />

14480 Potsdam · Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Potsdam · Zum Kirchsteigfeld 4 · direkt neben dem Stern-Center · Tel.: 0331/20085-0 · www.porta.de

TLÄNDERSCHWERPUNK<br />

12 | W+M SCHWERPUNKT<br />

Stolz auf<br />

„Made in Saxony“<br />

SACHSEN<br />

Blick in die moderne<br />

Produktion der Heckert GmbH.<br />

Sachsen nimmt heute einen Spitzenplatz in der ostdeutschen<br />

Wirtschaft ein. Das Bruttoinlandsprodukt verzeichnete im<br />

vergangenen Jahrzehnt einen Anstieg um 14 Prozent. Besonders<br />

stolz ist man im selbsternannten Land der Tüftler und Ingenieure auf<br />

den eigenen Fachkräftenachwuchs. Von Karsten Hintzmann<br />

Sachsens Wirtschaftsminister Martin<br />

Dulig (SPD) wirkt alles andere als<br />

unzufrieden, wenn er über den Wirtschaftsstandort<br />

Sachsen spricht: „Auf<br />

der Habenseite stehen die gewachsene<br />

Industriestruktur und die Industrietradition.<br />

Sachsen ist ein Industrieland. Wir sind<br />

Automobilland und Maschinen- und Anlagenbauland.<br />

Wir sind Mikroelektronikland.<br />

Es gibt ‚Made in Saxony‘ und viele ebenfalls<br />

erfolgreiche Branchen und zukunftsweisende<br />

Cluster. Wir haben eine Struktur,<br />

um die uns andere Länder beneiden.“<br />

Weitere Wachstumskerne haben sich –<br />

neben den von Dulig namentlich erwähnten<br />

Branchen – speziell in den Bereichen<br />

Umwelt- und Energietechnik, Life Sciences,<br />

Logistik, Luft- und Raumfahrt sowie<br />

Bahntechnik herausgebildet.<br />

Mit fünf Fahrzeug- beziehungsweise<br />

Motorenwerken<br />

von BMW, Porsche<br />

und Volkswagen sowie<br />

rund 750 Zulieferern,<br />

Ausrüstern und<br />

Dienstleistern der<br />

Branche gehört das<br />

„Autoland Sachsen“<br />

zu den deutschen Spitzenstandorten.<br />

Die Automobilindustrie<br />

mit ihren<br />

rund 80.000 Beschäftigten ist Sachsens<br />

umsatzstärkste Branche. Sie trägt fast<br />

ein Viertel zum Industrieumsatz und über<br />

ein Drittel zum Auslandsumsatz bei. Allerdings<br />

blicken die sächsischen Mittelständler<br />

derzeit besorgt nach Wolfsburg,<br />

denn der dort ausgelöste Abgasskandal<br />

könnte auch bis auf die sächsischen Zulieferer<br />

durchschlagen.<br />

Mit über 2.800 Unternehmen, mehr als<br />

38.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz<br />

von über 6,6 Milliarden Euro gehört<br />

„Silicon Saxony“ zu den vier großen<br />

Mikroelektronik-Standorten in Europa.<br />

Sachsen gilt als die Wiege des deutschen<br />

Maschinenbaus, lange Jahre angetrieben<br />

von den Erfordernissen des heimischen<br />

Bergbaus. Seit rund 200 Jahren<br />

kommen weltweit gefragte<br />

Maschinenbau-Erzeugnisse<br />

wie Textil-, Werkzeug-<br />

und Druckmaschinen<br />

aus Sachsen.<br />

Die Branche mit rund<br />

45.000 Mitarbeitern<br />

in nahezu 1.000 Firmen<br />

trägt rund zwölf<br />

Sachsens Wirtschaftsminister<br />

Martin Dulig.<br />

Prozent zum Industrieumsatz und 15 Prozent<br />

zum Auslandsumsatz Sachsens bei.<br />

Mit etwa 11.900 Beschäftigten in über 680<br />

Unternehmen ist die Umwelt- und Energietechnik<br />

in Sachsen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.<br />

Sie erzielt einen Umsatz von<br />

rund 2,7 Milliarden Euro. Auf Basis der Tradition<br />

Sachsens als Bergbauregion verfügen<br />

die hiesigen Unternehmen und Forschungseinrichtungen<br />

bei der Sanierung<br />

von Bergbaufolgeschäden, in der Altlastenbeseitigung<br />

oder bei der Erneuerung<br />

von Abwassersystemen über herausragendes<br />

Expertenwissen.<br />

Der wirtschaftliche Aufschwung in Sachsen<br />

wird maßgeblich vom hervorragenden<br />

Fachkräftereservoir getragen. 95 Prozent<br />

der Sachsen verfügen über die Hochschulreife<br />

oder eine abgeschlossene Berufsausbildung<br />

(EU-Durchschnitt: 77 Prozent). Die<br />

Hochschuldichte liegt mit sechs Universitäten,<br />

14 Fachhochschulen und sieben<br />

Berufsakademien deutlich über dem Bundesdurchschnitt.<br />

Dazu kommen 18 Einrichtungen<br />

der Fraunhofer-Gesellschaft, sechs<br />

Max-Planck-Institute, sechs Leibnitz-Institute,<br />

drei Helmholtz-Einrichtungen und 22<br />

Industrieforschungszentren.<br />

Die Infrastruktur ist hervorragend ausgebaut:<br />

Europas modernstes Luftfrachtdrehkreuz<br />

befindet sich in Leipzig. Da sich in<br />

Sachsen etliche wichtige Europastraßen<br />

und Autobahnen kreuzen, gilt das Land<br />

als Logistikdrehkreuz zwischen Ost- und<br />

Westeuropa. Über die Elbe wird grenzübergreifender<br />

Handel von der Tschechischen<br />

Republik bis zum Hafen Hamburg<br />

abgewickelt.<br />

W+M<br />

Fotos: Heckert GmbH (oben), W+M (unten)<br />

<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>

SACHSEN | 13<br />

Reinstraum bei Infineon in Dresden – eines der Flaggschiffe<br />

des erfolgreichen Mikroelektronik-Clusters Silicon Saxony.<br />

Foto: Infineon<br />

Sachsens Stärke heißt<br />

Branchenvielfalt<br />

Nicht nur traditionelle Branchen wie Maschinen- und Anlagenbau<br />

oder die Automobilindustrie sind wieder stark vertreten. Auch auf<br />

den Gebieten Mikroelektronik/Informations- und Kommunikationstechnik<br />

(IKT) und Umwelttechnologie zeigt Sachsens Wirtschaft<br />

Innovationskraft. Sechs leistungsstarke Cluster etablierten sich<br />

inzwischen im Freistaat. Von Katrin Kleeberg und Harald Lachmann<br />

Von der Forschung zur Marktreife:<br />

Was andernorts als ein steiniger<br />

Weg gilt, gerät in Sachsen leicht<br />

zur Rennstrecke. Denn ein besonderes<br />

Plus des Freistaates liegt in dessen überdurchschnittlicher<br />

Innovationskraft. Dies<br />

unterstrich schon wiederholt auch der<br />

„Regional Innovation Scoreboard“ der EU<br />

– der wichtigste Gradmesser der Union in<br />

der Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik.<br />

Demnach gilt Sachsen als<br />

einer der europäischen Innovationsführer.<br />

Das Land punktet mit dem Bildungsstand<br />

der Arbeitskräfte, der Höhe der<br />

Investitionen in Forschung und Entwicklung,<br />

der Anzahl an Patenten, dem Vernetzungsgrad<br />

von Forschung und Wirtschaft<br />

sowie der Anzahl der Beschäftigten<br />

in Forschung und Entwicklung.<br />

Zugleich verfügen fast 90 Prozent der<br />

Erwerbstätigen über einen beruflichen<br />

Bildungsabschluss – ein Spitzenwert in<br />

Deutschland. All das sind Voraussetzungen<br />

für leistungsfähige Cluster und Branchenverbünde,<br />

die die sächsische Wirtschaft<br />

heute maßgeblich prägen.<br />

Mikroelektronik:<br />

Europas größter Chipcluster<br />

Von Dresden aus, wo die 290 Unternehmen<br />

und Forschungseinrichtungen<br />

des Verbundes Silicon Saxony e. V. ihren<br />

Sitz haben, agiert heute nicht nur Europas<br />

größter Cluster der Halbleiterbranche.<br />

Auch weltweit rangiert die Region<br />

auf Platz fünf. Allein in und um Dresden<br />

arbeiten 40.000 Menschen in der Mikroelektronik.<br />

Die hiesige Produktion<br />

von integrierten Schaltkreisen trägt fast<br />

fünf Prozent zum weltweiten Chipmarkt<br />

bei. Neben Großproduzenten mit hohen<br />

Stückzahlen haben sich viele mittelständische<br />

Unternehmen in der Mikroelektronik<br />

und Informationstechnik angesiedelt.<br />

Auf sie entfällt bereits über die Hälfte der<br />

Arbeitsplätze in diesem Metier.<br />

Sachsenweit tummeln sich sogar über<br />

2.200 Unternehmen mit gut 58.000 Mitarbeitern<br />

in allen Fertigungsstufen der IKT-<br />

Wertschöpfungskette: Sie entwickeln, fertigen<br />

und vermarkten integrierte Schaltkreise,<br />

produzieren Material und Equipment,<br />

entwickeln Software oder sind auf<br />

Systeme spezialisiert, die auf integrierten<br />

Schaltungen fußen. Gemeinsam setzen<br />

sie jährlich gut acht Milliarden Euro um.<br />

www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>

14 | W+M SCHWERPUNKT<br />

passive Bauelemente oder Sensoren.<br />

Und die Herstellung derartiger Chips ist<br />

auch auf den bisherigen Anlagen möglich.<br />

Eine zentrale Rolle spielen hierbei<br />

auch Faktoren wie Kundenorientierung<br />

und Kundennähe – eine Stärke gerade der<br />

sächsischen Firmen.<br />

Die AWEBA Werkzeugbau GmbH in Aue gehört zu den größten und modernsten<br />

Werkzeugbaubetrieben in Europa.<br />

Dennoch bestimmen aber natürlich die<br />

Großen der Branche die Schlagzeilen.<br />

Neben Infineon, das in der Elbmetropole<br />

einen seiner weltweit leistungsfähigsten<br />

Fertigungsstandorte betreibt, gehört<br />

hierzu auch der US-amerikanische Halbleiterhersteller<br />

GLOBALFOUNDRIES. Er<br />

beschäftigt rund 3.600 hochqualifizierte<br />

Spezialisten. Die Fab 1 (Fabrikationsstätte)<br />

zählt zu den produktivsten und modernsten<br />

Waferfabriken weltweit. Mit einer<br />

Reinraumfläche von 52.000 Quadratmetern<br />

ist sie das größte und modernste<br />

Halbleiterwerk in Europa. Bislang investierte<br />

GLOBALFOUNDRIES gut neun Milliarden<br />

Dollar in Dresden.<br />

Solche Gigantomanie hat stets ihre Kehrseite,<br />

gerade in der Mikroelektronik. So<br />

wurde die Branche in den letzten Jahren<br />

weltweit von einer permanenten Miniaturisierung<br />

und Leistungssteigerung getrieben,<br />

was zu einem sehr hohen Innovationstempo<br />

gerade bei den Prozesstechnologien<br />

führte – und auch immense Investitionen<br />

nach sich zog. Vor allem stark<br />

staatlich subventionierte Player in Asien<br />

trieben diesen Wettlauf voran – zu Lasten<br />

auch sächsischer Produktionskapazitäten,<br />

die preislich hier teils nicht mithalten<br />

konnten.<br />

Doch inzwischen wirkt auch ein Gegentrend,<br />

der der ostdeutschen Mikroelektronik<br />

wieder in die Hände spielt: Immer<br />

stärker nachgefragt werden kundenorientierte<br />

Lösungen für spezifische Anwenderbranchen.<br />

Hierzu gehört gerade die<br />

Automobilindustrie, wo weniger Miniaturisierung<br />

und Leistungssteigerung von<br />

Mikrochips im Mittelpunkt stehen als ergänzende<br />

Funktionalitäten, etwa durch<br />

Motorenprüfstand im VW-Motorenwerk<br />

Chemnitz.<br />

Als ein Beispiel hierfür kann die X-FAB in<br />

Dresden gelten, eine Foundry, die analog-digitale<br />

integrierte Schaltkreise fertigt.<br />

Zudem werden Kunden und Partner<br />

bei der Entwicklung innovativer Mikroelektronik<br />

unterstützt. Gemeinsam mit<br />

weiteren Firmen und der Technischen<br />

Universität Dresden arbeitete X-FAB<br />

etwa an intelligenten Steuerungen für<br />

energieeffiziente E-Motoren und LED.<br />

Maschinenbau:<br />

Alte Stärke erfolgreich wiederbelebt<br />

Der Maschinen- und Anlagenbau in Sachsen<br />

ist seit seinen Anfangsjahren einer<br />

der Innovationstreiber im Freistaat –<br />

auch wenn das 1703, als Johann Esche<br />

im sächsischen Limbach die erste deutsche<br />

Fabrik für Spezialmaschinen der<br />

Strumpf- und Wäscheindustrie gründete,<br />

wohl noch ganz anders hieß. Fakt aber<br />

ist: Der erste maschinelle Tuchwebstuhl<br />

der Welt, die erste Farbdruckschnellpresse<br />

Deutschlands und die Nähwirktechnik<br />

haben ihren Ursprung in Sachsen.<br />

Es folgten im 20. Jahrhundert komplexe<br />

Bearbeitungszentren, hoch effektive<br />

Maschinen und Anlagen für nahezu alle<br />

Bereiche der Wirtschaft. Innovative Lösungen<br />

anbieten zu können – darin liegt<br />

das Erfolgsrezept des sächsischen Maschinen-<br />

und Anlagenbaus.<br />

Um diesen Wettbewerbsvorteil zu halten<br />

und weiter auszubauen, wurde bereits<br />

Ende 2003 die Verbundinitiative Maschinenbau<br />

Sachsen VEMAS ins Leben gerufen.<br />

Mit dem Ziel, „die Leistungs- und<br />

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen<br />

des sächsischen Maschinen- und Anlagenbaus<br />

nachhaltig zu stabilisieren und<br />

konsequent weiter zu stärken“, gegründet<br />

und basisfinanziert vom Sächsischen<br />

Wirtschaftsministerium, hat sich diese<br />

Verbundinitiative immer weiter entwickelt.<br />

Seit Januar 2014 wird sie als Innovationsverbund<br />

Maschinenbau Sachsen<br />

unter der Projektträgerschaft des Fraun-<br />

Fotos: Harald Lachmann<br />

<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>

SACHSEN | 15<br />

Der erste in Leipzig montierte BMW.<br />

Seit März 2005 wird in dem sächsischen<br />

Werk in Serie produziert.<br />

hofer IWU als „VEMASinnovativ“ weitergeführt.<br />

Im Mittelpunkt stehen jetzt „die<br />

Unterstützung des Technologietransfers<br />

und die Organisation von Netzwerkkooperationen<br />

für Produkt- und Prozessinnovationen<br />

und zur Markterschließung<br />

über Branchengrenzen hinweg sowie die<br />

Erschließung von Synergien und Systemkompetenzen“.<br />

Das Kernziel – die Stärkung<br />

der Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen<br />

Maschinenbauer – ist geblieben.<br />

Auch wenn die Zentralen der Konzerne<br />

oder Firmengruppen, zu denen die sächsischen<br />

Maschinenbauer heute zu einem<br />

Großteil gehören, ihren Stammsitz nicht<br />

in Sachsen haben – das Know-how der<br />

Maschinenbauer ist hier geblieben, wie<br />

auch so manch großer Name: Heckert,<br />

Barmag, NEMA, Niles und VEM. Sie alle<br />

sind heute wie vor Jahrzehnten weltweit<br />

geschätzte Marken.<br />

Heute gehört das Autoland Sachsen<br />

mit derzeit vier Werken von Volkswagen,<br />

BMW und Porsche wieder zu den<br />

deutschen Spitzenstandorten. Fast jeder<br />

zehnte in Deutschland gebaute Pkw<br />

kommt von hier. Volkswagen beschäftigt<br />

in Sachsen an gleich drei Standorten rund<br />

10.000 Mitarbeiter. In Zwickau entstehen<br />

Golf und Passat. Drei von vier Porsche-<br />

Autos sind inzwischen made in Saxony.<br />

Kürzlich rollte die erste viertürige Sportlimousine<br />

der zweiten Generation des<br />

Panamera in Leipzig vom Band. Sie wird<br />

nunmehr komplett in Sachsen gebaut.<br />

Auch rund 750 Zulieferer, Ausrüster und<br />

Dienstleister mit über 81.000 Beschäftigten<br />

tragen täglich zu dieser Entwicklung<br />

bei. Die Automobilbranche<br />

steuert damit mehr als ein<br />

Viertel zum Gesamtumsatz und<br />

mehr als ein Drittel zum Auslandsumsatz<br />

der sächsischen Industrie<br />

bei. Zudem steht Sachsen<br />

auch bei der zweiten automobilen<br />

Revolution auf der „Pole Position“.<br />

Ob moderne Hybrid- und<br />

Elektromobilitätslösungen, autonomes<br />

Fahren, Leichtbau, ressourceneffiziente<br />

Produktionstechnologien<br />

oder neue Verkehrskonzepte – überall<br />

arbeiten Industrie und Forschung hierfür<br />

Hand in Hand und treiben Lösungen<br />

für eine nachhaltige Mobilität voran. An<br />

der Westsächsischen Hochschule Zwickau<br />

arbeitet zudem ein in der deutschen<br />

Hochschullandschaft einzigartiges Zentrum<br />

für Kfz-Elektronik.<br />

Nicht zufällig startete BMW 2013 die Serienproduktion<br />

für die beiden ersten Elektromodelle<br />

im Leipziger Werk: den stadttauglichen<br />

BMW i3 und den Sportwagen<br />

BMW i8. Auch deshalb gehört Sachsen<br />

heute zu den vier bundesweiten Schaufenster-Regionen<br />

in Sachen Elektromobilität.<br />

W+M<br />

Fotos: Harald Lachmann<br />

Automobilindustrie:<br />

Zweite automobile Revolution<br />

Für Harald Krüger, Vorstandschef der<br />

BMW AG, ist Leipzig ein „wichtiger<br />

Standort in unserem globalen Produktionsnetzwerk“.<br />

Für die Stadt und die Region<br />

Leipzig sprächen „eine optimale Infrastruktur<br />

sowie sehr gut ausgebildete<br />

und hoch motivierte Mitarbeiter“. Diese<br />

führen denn das Erbe der sächsischen Ingenieure<br />

fort, die einst die Linkslenkung<br />

und den Frontantrieb in Serie auf das internationale<br />

Parkett gebracht hatten.<br />

Blick in die Montagehalle des Leipziger Porschewerkes, wo Panamera und Cayenne montiert werden.<br />

www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>

16 | W+M SCHWERPUNKT<br />

Zwei Landesväter, viele Parallelen:<br />

Sie sind pragmatisch, wirtschaftsfreundlich, stammen<br />

aus der Lausitz und lieben Schokolade<br />

W+M-Interview mit den Ministerpräsidenten<br />

Dietmar Woidke (SPD) und Stanislaw Tillich (CDU)<br />

Stanislaw Tillich und Dr. Dietmar Woidke<br />

haben so einiges gemeinsam – sie sind<br />

in ihren Ländern jeweils der dritte Ministerpräsident<br />

seit der deutschen Wiedervereinigung.<br />

Dietmar Woidke regiert in<br />

Brandenburg, Stanislaw Tillich in Sachsen.<br />

Beide sind sie gebürtige Lausitzer<br />

– Tillich stammt aus dem Oberlausitzer<br />

Ort Neudörfel, Woidke aus Naundorf<br />

in der Niederlausitz. Obwohl sie unterschiedlichen<br />

Parteien angehören, Woidke<br />

führt die Brandenburger SPD, Tillich<br />

ist Landeschef der sächsischen CDU,<br />

verbindet sie seit Jahren eine Männerfreundschaft.<br />

Dennoch kommt es selten<br />

vor, dass sie sich gemeinsam zum<br />

Interview stellen. Für das Magazin<br />

<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> machten sie<br />

eine Ausnahme. Am Rande einer Bundesratssitzung<br />

in Berlin diskutierten Stanislaw<br />

Tillich und Dietmar Woidke über<br />

den Stand der brandenburgisch-sächsischen<br />

Beziehungen, die Zukunft der<br />

Braunkohle und ihre Erwartungen an den<br />

Mittelstand.<br />

W+M: Seit wann kennen Sie sich eigentlich?<br />

Dietmar Woidke: Wir beide kennen uns<br />

schon eine ganze Weile. Es muss 2004<br />

gewesen sein, da waren wir zur gleichen<br />

Zeit Umweltminister unserer<br />

Länder.<br />

W+M: Sie machen keinen Hehl daraus,<br />

dass Sie sich über Parteigrenzen hinweg<br />

schätzen. Worauf basiert diese Wertschätzung?<br />

Dietmar Woidke: Was man nach der<br />

Geburt nicht mehr korrigieren kann: Wir<br />

sind beide Lausitzer. Wir sind beide unkomplizierte<br />

Typen. Wir haben ähnliche<br />

Erfahrungen gesammelt, zu DDR-Zeiten<br />

und vor allem in den 1990er Jahren. In<br />

einem Punkt stimmen wir völlig überein:<br />

Die Grundlage der weiteren Entwicklung<br />

der Länder ist eine aktive Industriepolitik.<br />

Da haben wir beide wenig Hang zur<br />

Esoterik. Wir wissen, wie sich Deindustrialisierung<br />

anfühlt.<br />

Stanislaw Tillich:<br />

Stimmt. Wir waren<br />

damals sogar auch<br />

Landwirtschaftsminister.<br />

Stanislaw Tillich: Das ist ein typischer<br />

Woidke gewesen, das mit der Esoterik.<br />

Ich sage es so: Wir machen kein Gewese<br />

drumherum. Sondern sind schnurgerade<br />

heraus. Wenn wir beide uns einig sind,<br />

wissen wir, dass wir gemeinsam bessere<br />

Chancen haben. Gemeinsam ist uns auch<br />

die Liebe zur eigenen Scholle. Um es auf<br />

den Punkt zu bringen: Pragmatisch, wirtschaftsfreundlich,<br />

dem Land zuerst verpflichtet<br />

und danach der Partei – und wir<br />

beide lieben Schokolade.<br />

W+M: Klappt die bilaterale Zusammenarbeit<br />

zwischen Sachsen und<br />

Brandenburg auch so reibungslos,<br />

wie der direkte Kontakt zwischen<br />

den Ministerpräsidenten? Wo sehen<br />

Sie die größten Reserven?<br />

Verstehen sich bestens:<br />

Stanislaw Tillich (l.) und<br />

Dietmar Woidke.<br />

Foto: Ralf Succo<br />

<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>

SACHSEN | 17<br />

Fotos: Ralf Succo<br />

Gruppenbild im Bundesrat: W+M-Herausgeber Frank Nehring, die<br />

Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich und Dietmar Woidke sowie<br />

W+M-Chefredakteur Karsten Hintzmann (v. l.).<br />

Stanislaw Tillich: Reserven gibt es immer.<br />

Wir müssen unseren Unternehmen<br />

nicht sagen, was sie tun sollten, das wissen<br />

sie selbst. Aber wir müssen die Voraussetzungen<br />

für wirtschaftliches Engagement<br />

schaffen. So versuchen wir<br />

etwa Druck zu machen, gerade bei den<br />

Infrastrukturprojekten, die an der sächsisch-brandenburgischen<br />

Landesgrenze<br />

liegen – im Raum zwischen Torgau und<br />

Herzberg oder auch in Schwarzheide und<br />

Schwarze Pumpe. Wir haben in Sachsen<br />

eine etwas üppigere Ausstattung<br />

bei den Hochschulen. Da gibt es sicher<br />

noch Potenziale, die wir für die Kooperation<br />

nutzen können. Und wir haben das<br />

System der Berufsakademien, das wichtig<br />

für die Fachkräfteversorgung ist. Der<br />

BASF in Schwarzheide fällt es zum Beispiel<br />

zunehmend schwer, Fachkräfte für<br />

den Standort zu bekommen. Das ist ein<br />

Punkt, um den wir uns gemeinsam kümmern<br />

müssen. Eine Frage steht dabei im<br />

Mittelpunkt: Wie schaffen wir es, diese<br />

Grenzregion so attraktiv zu machen, dass<br />

dort Fachkräfte hingehen?<br />

W+M: Wenn es um die wirtschaftliche<br />

Entwicklung und um Ansiedlungen von<br />

Investoren geht, sind Sie vermutlich Konkurrenten.<br />

Kam es schon vor, dass Sie<br />

sich potenzielle Investoren abgeworben<br />

haben?<br />

Dietmar Woidke: An so etwas kann<br />

ich mich nicht erinnern. Entscheidend<br />

ist für die Menschen in den branden-<br />

burgisch-sächsi-<br />

schen Grenzregionen,<br />

dass vor allem<br />

die Investitionen<br />

in der Region<br />

erfolgen.<br />

Stanislaw Tillich:<br />

Einer meiner Vorgänger<br />

hat mal gesagt:<br />

„Windräder<br />

sind Gelddruckmaschinen.“<br />

Daraufhin<br />

hat sich der<br />

Investor entschieden,<br />

in Lauchhammer<br />

zu bauen und<br />

nicht in Sachsen.<br />

Insofern hatte damals eine politische Äußerung<br />

dazu beigetragen, dass Brandenburg<br />

eine zusätzliche Investition bekam.<br />

W+M: Ein nach wie vor wichtiger Wirtschaftszweig<br />

ist der Braunkohleabbau<br />

und die nachfolgende Braunkohleverstromung.<br />

Wie lange hat Braunkohle in ihren<br />

Ländern noch eine Zukunft?<br />

Stanislaw Tillich: Ich bin davon überzeugt,<br />

dass wir mit der Braunkohle noch<br />

bis weit in die 2040er Jahre arbeiten werden.<br />

Weil wir sie als Brückentechnologie<br />

und zur stabilen Energieversorgung<br />

brauchen. Gerade auch, wenn ab 2022<br />

keine Kernenergie mehr in Deutschland<br />

produziert wird.<br />

Dietmar Woidke: Das betrifft die deutsche<br />

Industrie und Deutschland insgesamt.<br />

Es ist wichtig, die Energiedebatte<br />

ehrlich zu führen. Und das heißt, dass<br />

wir auf konventionelle Energieträger, also<br />

die Kohle, erst dann verzichten können,<br />

wenn wir die heute noch unzuverlässigen<br />

Erneuerbaren Energien zu zuverlässigen<br />

Energieträgern gemacht haben. Da<br />

stecken wir aktuell noch in den Kinderschuhen.<br />

W+M: Brandenburg plant als Reaktion<br />

auf den Bevölkerungsrückgang in den<br />

ländlichen und Randregionen eine Verwaltungsreform,<br />

die aktuell nicht unumstritten<br />

ist. Wie ist Sachsen auf den demografischen<br />

Wandel vorbereitet, stehen<br />

Sie auch vor einer Straffung der Verwaltung,<br />

Herr Tillich?<br />

Stanislaw Tillich: Wir haben unsere Verwaltung<br />

bereits in den letzten Jahren gestrafft.<br />

Noch vor rund zehn Jahren hatten<br />

wir 22 Landkreise und sieben kreisfreie<br />

Städte, heute sind es zehn Landkreise<br />

und drei. Die Reduzierung war 2008<br />

mit einer Verwaltungs- und Funktionalreform<br />

verbunden. Solche Vorhaben stoßen<br />

nicht immer auf Gegenliebe. Oft sind es<br />

Befindlichkeiten, die zur Gegenwehr führen.<br />

Meine Meinung zu solch einem politischen<br />

Vorhaben: Wenn du einmal gestartet<br />

bist, musst du durch und es immer wieder<br />

im Dialog erklären. Und am Ende des<br />

Tages zahlt es sich auch für die Bürger aus.<br />

W+M: Sowohl in Sachsen als auch in<br />

Brandenburg gab es in den zurückliegenden<br />

Monaten fremdenfeindliche Aktionen,<br />

über die auch in den internationalen<br />

Medien berichtet wurde. Befürchten Sie,<br />

dass dies negative Auswirkungen auf die<br />

Attraktivität der Standorte Sachsen und<br />

Brandenburg haben wird?<br />

ZUR PERSON<br />

Stanislaw Tillich wurde am 10. April 1959<br />

in Neudörfel bei Kamenz geboren. An<br />

der Technischen Universität Dresden<br />

studierte er Konstruktion und Getriebetechnik.<br />

Bereits zu DDR-Zeiten trat er<br />

der CDU bei. Seine politische Karriere im<br />

geeinten Deutschland startete Tillich in<br />

Brüssel – bis 1994 arbeitete er als Beobachter<br />

im Europaparlament, danach bis<br />

1999 als Abgeordneter. Ab 1999 bekleidete<br />

er in Sachsen verschiedene Ministerposten.<br />

Seit 2008 ist Stanislaw Tillich<br />

sächsischer Ministerpräsident. Er ist verheiratet<br />

und Vater zweier Kinder.<br />

www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>

18 | W+M SCHWERPUNKT SACHSEN<br />

Stanislaw Tillich: Dass es diese Ereignisse<br />

gegeben hat, ist das eine. Und dass<br />

es durch die Berichterstattung dazu führt,<br />

dass sich das eine oder andere Unternehmen<br />

überlegt, welche Konsequenzen das<br />

für eine zukünftige Investition hat, gehört<br />

leider dazu. Meine Antwort ist deutlich:<br />

Wenn das ein entscheidender Faktor wäre,<br />

eine Investition nicht zu tätigen, dann hätte<br />

man den Rechtsextremisten Genüge getan.<br />

Denn dann hätten sie es geschafft zu<br />

verhindern, was uns Demokraten am Herzen<br />

liegt: Dass Menschen und Investoren<br />

zu uns kommen – aus aller Welt. Wir tun<br />

alles dafür, dass sich die Rechtsextremen<br />

nicht durchsetzen können.<br />

Dietmar Woidke: Es schadet Deutschland<br />

immens, wenn Leute mit einem Galgen<br />

in der Hand durch Dresden marschieren.<br />

Und es schadet Ostdeutschland im<br />

Besonderen. Wir haben im letzten Jahr<br />

das „Bündnis für Brandenburg“ gegründet.<br />

Um einer immer stärker international<br />

agierenden Wirtschaft Flagge zu zeigen<br />

und zu sagen: Ihr Rechtspopulisten<br />

seid nicht die Mitte der Gesellschaft! Dieser<br />

Platz ist besetzt. Jede ausländische<br />

Fachkraft, die wir aufgrund solcher Bilder<br />

nicht mehr nach Deutschland bekommen,<br />

ist ein Verlust für unser Land. Daher<br />

bekämpfen wir Rechtsextremismus<br />

in Brandenburg seit Ende der 90er Jahre<br />

besonders intensiv und erfolgreich – sowohl<br />

mit der Zivilgesellschaft als auch mit<br />

den Mitteln des Rechtsstaates.<br />

W+M: Das wirtschaftliche Rückgrat in<br />

Brandenburg und Sachsen bildet der Mittelstand.<br />

Was erwarten Sie eigentlich von<br />

einem mittelständischen Unternehmer?<br />

Stanislaw Tillich: Ich wünsche mir von<br />

denjenigen, die mittlerweile das Potenzial<br />

haben, größer zu werden und zu wachsen,<br />

dass sie auch die Courage dazu haben.<br />

Sie können es, sie müssen nur den<br />

Mut zum nächsten Schritt haben. Oft sind<br />

ostdeutsche Unternehmer noch zu bescheiden<br />

bei dem, was sie drauf haben.<br />

ZUR PERSON<br />

Dietmar Woidke wurde am 22. Oktober<br />

1961 in Naundorf bei Forst geboren. Er<br />

studierte Landwirtschaft und Tierproduktion<br />

an der Berliner Humboldt-Universität.<br />

In der Wendezeit arbeitete Woidke<br />

als wissenschaftlicher Assistent am Berliner<br />

Institut für Ernährungsphysiologie.<br />

1993 trat er in die SPD ein und gehört<br />

seit 1994 dem Brandenburger Landtag<br />

an. Er fungierte bereits als Landwirtschafts-<br />

und als Innenminister. Seit dem<br />

28. August 2013 ist Dietmar Woidke Ministerpräsident<br />

in Brandenburg. Er ist<br />

verheiratet und Vater einer Tochter.<br />

Dietmar Woidke: Eine wichtige Erwartung,<br />

die ich an die Unternehmer habe,<br />

wurde in jüngster Zeit erfüllt: Dass sich<br />

die Unternehmen selbst darum kümmern,<br />

künftige Fachkräfte zu suchen und<br />

auszubilden. Sie nehmen möglichst frühzeitig<br />

mit den Schulen Kontakt auf und<br />

knüpfen die Verbindung Schule–Wirtschaft.<br />

Hier sind wir noch nicht am Ende<br />

des Wegs, aber ich bin froh, dass unsere<br />

Wirtschaft die Fachkräftesicherung inzwischen<br />

als Hauptthema erkannt hat.<br />

W+M: Als Landesväter sind Sie nicht nur<br />

gefordert, die aktuellen Regierungsgeschäfte<br />

zu führen. Sie müssen auch den<br />

Blick nach vorn richten und wichtige Weichenstellungen<br />

für die Zukunft vorantreiben.<br />

Wo sehen Sie Ihr Land – wirtschaftlich<br />

betrachtet – im Jahr 2030?<br />

Stanislaw Tillich: Wir wollen, dass in allen<br />

Landesteilen die Entwicklungsmöglichkeiten<br />

die gleichen sind. Ich folge<br />

nicht den Wirtschaftsforschern, die sagen,<br />

dass wir in Zukunft bestimmte entleerte<br />

Räume haben werden. Der Bürger<br />

selbst wird entscheiden, wo er zu wohnen<br />

gedenkt. 80 Prozent der Unternehmen<br />

und 60 Prozent der Arbeitsplätze befinden<br />

sich im ländlichen Raum, außerhalb<br />

von Dresden, Chemnitz und Leipzig.<br />

Wir müssen die Voraussetzungen schaffen,<br />

damit dies so bleibt. 2030 wird Sachsen<br />

nicht nur Hotspot in der Mikroelektronik<br />

sein, Sachsen wird ein industrielles<br />

Herz Deutschlands sein und hoffentlich<br />

aufgeschlossen haben zu Bayern und<br />

Baden-Württemberg.<br />

Dietmar Woidke: Wir sind auf dem<br />

Weg, ein Hochtechnologieland zu werden<br />

– speziell im Bereich der Luft- und<br />

Raumfahrt. Dabei sind wir gut beraten,<br />

der Fachkräftesituation unvermindert<br />

große Aufmerksamkeit zu schenken.<br />

Wir werden 2030 noch nicht das wirtschaftlich<br />

führende Bundesland sein,<br />

aber ein Bundesland mit einer starken<br />

Wirtschaft und einer dann noch deutlich<br />

niedrigeren Arbeitslosigkeit. Um das zu<br />

erreichen, werden wir unsere industriellen<br />

Kerne weiter stärken und wirtschaftlichen<br />

Aufschwung in allen Landesteilen<br />

sicherstellen.<br />

W+M: Wer wird im Ländervergleich dann<br />

die Nase vorn haben – Brandenburg oder<br />

Sachsen?<br />

Stanislaw Tillich: Brandenburg ist heute,<br />

was die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit<br />

rein nach dem Steueraufkommen<br />

betrifft, erfolgreicher als Sachsen. Beide<br />

Länder haben aber ein strukturelles Defizit.<br />

Der Brandenburger Norden ist schwächer<br />

als das Berliner Umland. Und unsere<br />

drei großen Städte Dresden, Leipzig<br />

und Chemnitz sind stärker als der Raum<br />

um sie herum. Für mich ist entscheidend,<br />

dass wir diese strukturellen Unterschiede<br />

beseitigen. Also, wenn Dresden so<br />

attraktiv ist, dass es den gleichen Wohlstand<br />

bis nach Zittau, Görlitz und Weißwasser<br />

trägt, dann bin ich zufrieden.<br />

Dietmar Woidke: Ostdeutschland befindet<br />

sich immer noch in einem wirtschaftlichen<br />

Aufholprozess. Wir sind auf einem<br />

guten Weg, aber es gibt viele Risiken.<br />

Deshalb müssen wir weiter hart arbeiten<br />

und vor allem ehrgeizig bleiben. Selbstzufriedenheit<br />

wäre fehl am Platz.<br />

Interview: Karsten Hintzmann<br />

und Frank Nehring<br />

Foto: Ralf Succo<br />

<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>

Bewegt sitzen -<br />

mehr<br />

bewegen!<br />

www.büro-bewegung.de<br />

Die Aktion für mehr Bewegtsitzen im Büro<br />

Büro-Bewegung ist eine Aktion des:<br />

dimba<br />

Deutsches Institut<br />

für moderne Büroarbeit

20 | ADVERTORIAL<br />

IT-Trends für den Mittelstand<br />

Ohne IT-Systeme geht auch bei Mittelständlern nichts mehr. Deshalb stellt sich die<br />

kritische Frage: Was dürfen Datensicherheit und Verfügbarkeit der IT-Systeme kosten?<br />

Oder besser: Wie teuer wird es, wenn die IT (über mehrere Stunden) ausfällt?<br />

Oft entsprechen das Niveau von Risikovorsorge- und Sicherheitsmaßnahmen nicht<br />

mehr der gestiegenen Bedeutung der IT-Systeme. Die ACS Solutions und die<br />

envia TEL haben für unterschiedliche Branchen differenzierte Antworten.<br />

Wenn ein IT-System<br />

unternehmenskritisch ist<br />

Torsten Albrecht nennt ein einfaches Beispiel:<br />

Ein Maschinenbauunternehmen<br />

nutzt für die Steuerung und Verwaltung<br />

seiner Materiallager ein modernes ERP-<br />

System. Gelieferte Bauteile haben keinen<br />

festen Platz mehr im Lager, sondern werden<br />

vom ERP-System möglichst effizient,<br />

das heißt „chaotisch“ abgelegt. Wenn<br />

das ERP-System ausfällt, steht die Fertigung<br />

mangels Material sehr schnell still.<br />

Das kostet pro Schicht etwa 40.000 Euro.<br />

Die Verfügbarkeit des ERP-Systems hat<br />

also eine unternehmenskritische Bedeutung<br />

und erfordert eine angemessene<br />

Absicherung.<br />

Eines der Modernsten: das Datacenter von envia TEL in Taucha bei Leipzig.<br />

Das ERP-System wird jetzt im Hochsicherheits-Rechenzentrum<br />

der envia TEL<br />

betrieben und von ACS betreut. Hier<br />

sind alle Systeme auf Ausfallsicherheit<br />

und Hochverfügbarkeit optimiert. So ist<br />

die ERP-Software auf zehn virtualisierte<br />

Server verteilt, sodass ein Hardwareausfall<br />

keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit<br />

hat. Die schnelle Datenverbindung zum<br />

Maschinenbauunternehmen ist abhörsicher<br />

verschlüsselt und über zwei verschiedene<br />

Gebäudezugänge redundant<br />

ausgelegt.<br />

Der eigene IT-Technikraum<br />

kann problematisch werden<br />

„Viele Mittelständler halten eine IT-Infrastruktur<br />

im eigenen Haus immer<br />

noch für die beste Lösung. Das hält einer<br />

kritischen Überprüfung in aller Regel<br />

nicht stand“, so der ACS-Vertriebsleiter.<br />

Er nennt die physische Absicherung<br />

der Systeme, wie USV-Anlagen und<br />

Brandschutz, bis hin zu ausgefeilten Redundanzkonzepten.<br />

„Zusätzlich kommen<br />